西高东低的三级阶梯地形

西高东低的三级阶梯地形

西高东低是我国地形特征之一。高原和山地都集中在西部。这里有被称为“世界屋脊”的青藏高原,它的高度在4,500米以上。环绕着青藏高原的有内蒙古高原、黄土高原和云贵高原。丘陵和平原则集中在东部沿海地区。因此,在地貌上,中国可以分成“西部高原”和“东部低地”两大部分,即“高原中国”和“低地中国”两部。分界线基本上可以大兴安岭、太行山、巫山、雪峰山一线为界。西北地势高,气温低。在冬季,蒙古高原成为冷空气形成和南下的中心或发源地;但是,在夏季,东南海上湿气却吹不到高原,使我国的气候也因此分成西北干旱区和东南多雨区。西北区以沙漠、戈壁和冰川等地形为主;东南区则以流水和海岸地形为主。由此可见祖国地形的丰富多采。

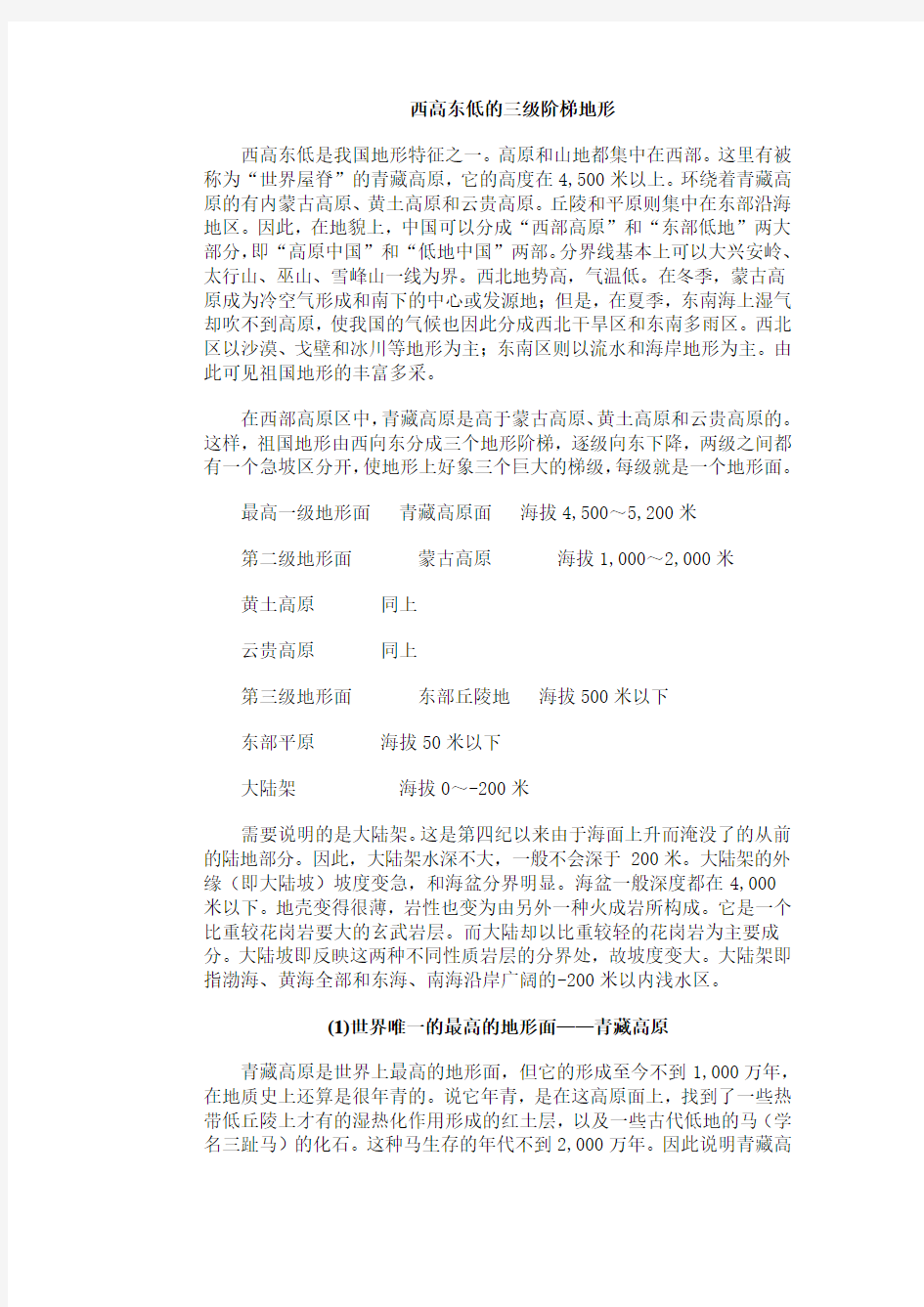

在西部高原区中,青藏高原是高于蒙古高原、黄土高原和云贵高原的。这样,祖国地形由西向东分成三个地形阶梯,逐级向东下降,两级之间都有一个急坡区分开,使地形上好象三个巨大的梯级,每级就是一个地形面。

最高一级地形面青藏高原面海拔4,500~5,200米

第二级地形面蒙古高原海拔1,000~2,000米

黄土高原同上

云贵高原同上

第三级地形面东部丘陵地海拔500米以下

东部平原海拔50米以下

大陆架海拔0~-200米

需要说明的是大陆架。这是第四纪以来由于海面上升而淹没了的从前的陆地部分。因此,大陆架水深不大,一般不会深于200米。大陆架的外缘(即大陆坡)坡度变急,和海盆分界明显。海盆一般深度都在4,000

米以下。地壳变得很薄,岩性也变为由另外一种火成岩所构成。它是一个比重较花岗岩要大的玄武岩层。而大陆却以比重较轻的花岗岩为主要成分。大陆坡即反映这两种不同性质岩层的分界处,故坡度变大。大陆架即指渤海、黄海全部和东海、南海沿岸广阔的-200米以内浅水区。

(1)世界唯一的最高的地形面——青藏高原

青藏高原是世界上最高的地形面,但它的形成至今不到1,000万年,在地质史上还算是很年青的。说它年青,是在这高原面上,找到了一些热带低丘陵上才有的湿热化作用形成的红土层,以及一些古代低地的马(学名三趾马)的化石。这种马生存的年代不到2,000万年。因此说明青藏高

原在1,000万年前还是个低地,气候炎热。今天的地势高寒是在这以后才慢慢抬升起来的。

抬升的原因,是由于印度板块不停地插入青藏高原底部所致。这里所谓“板块”,是指构成地壳的坚硬地块。它包括整个岩石圈和岩石圈下面的地幔层(或称为中间层)的上部。青藏高原是欧亚板块的一部分,印度半岛也是印度板块的一部分。由于中生代以后,印度板块不断向北和东北迁移。当它和青藏高原相撞后,印度板块即插入青藏高原下面。这样,青藏高原就被慢慢地抬高起来,由低矮丘陵地变成高原了。这就是说,青藏高原区地壳是由印度板块和欧亚板块叠合起来的,故能成为世界最高的高原和山区。地震测量资料表明:正常的地壳厚度一般为35公里,而青藏高原的地壳厚度却达到70公里。正好说明这里的地壳是由两层地壳重叠而成的。加厚的青藏高原地壳一直向北伸展到昆仑山。那里地壳厚度还在67公里以上。然后,地壳突然变薄,形成一个厚度突变带,到塔里木盆地就只有42公里厚了。地形上,也就是高达6,000米的昆仑山,降为1,000米的塔里木盆地。表示第一级青藏高原面和第二级蒙古高原面之间是有一个突然下降带,地形在这里突然下降了三千到四千米。七级地震即沿这一地形急降坡发生,表示这个断裂带目前仍在进行断裂活动。例如民丰1928年即有7.2级地震发生。

(2)破碎的第二级地形面

第二级地形面的形成年代是很古远的。蒙古高原的地面是个准平原面。所谓准平原面是个侵蚀面,即地表本来是个高山深谷的崎岖地形,在外力长期作用下,最后由于“山夷而川实”(即山地被蚀低,谷地被填高)的缘故而变成略有起伏的平原面地形。蒙古高原面就是由于一些岩石被侵蚀低和一些洼地因沙泥停积而填高所形成的准平原面。它形成在白垩纪,距今已有1亿年。以后,这个夷平面(即准平原面,因它切平了各种褶皱和断层所成山地而得名)再受地壳的上升运动影响,不断抬升,才形成了今天的蒙古高原面,高达1,000米以上。

在这抬升的漫长岁月中,有时抬升得快,有时慢,有时还下沉。因此,高原面上有些地面是形成在3,000万年前的第三纪时期,即把喜马拉雅造山运动所成的山地夷平而形成的地形面。因为白垩纪以后,即进入喜马拉雅山期的造山运动,蒙古高原面被抬升了,又再被外力烛平。造山运动一般是有快有慢的,因此,一个大造山运动也可分为几个时期。所以蒙古高原面不能整个保存下来,而往往是,有些部分由于不断上升,到今天还呈高大山脉地形;有些地方却长期在断陷活动中,今天还呈盆地的地貌。蒙古高原西部即可为例,这里的天山就是在高原面上不断被抬升起来,成为高达5,000~6,000米以上的山脉。而在它的两侧,则断陷成为盆地,今天天山仍然是个断裂活动区,地震是经常发生的。如1914年木垒7.5级地震、1902年阿图什8.5级地震等。今天天山山顶上还保存了未抬升前的准平原面地形,它是宽广的山上高原面地形,已成为夏季良好的牧场。同理,今天的阿尔泰山、阴山、贺兰山和秦岭等等,都是这第二级高原面上升起的山脉,而四川盆地却是在云贵高原面上下陷而成的。长江三峡东

即为东半部第三级地形面分布区。这里是和青藏第一级高原面交接处,地壳厚度也变化急速,例如青藏高原以70公里厚的地壳向东分布到长江上游。而四川盆地地壳厚度只有40公里。这个地壳厚度急变带也就是地形上的急坡带。四川盆地海拔500~800米,而贡噶山却高达7,000米以上。强烈地震即在云南、四川北部、西北部地形急坡区发生。如永胜1515年发生8级地震(韩慕康等,1982)、1850年在西昌、1948年在理扩、1978年在炉霍的地震等。

(3)低平的第三级地形面

第三级地形面主要分布在东部沿海,地势较低,时代也较新,目前不少海岸地方仍不断淤成陆地。第二级地形面在这里被强烈破坏,多已呈丘陵地形,且多已被河谷平原所穿插。少数成为山地突起于丘陵之上,如有名的泰山、衡山、黄山等等。它们已不呈高原形态,只在山顶部位保存了一些平缓起伏的山原面或侵蚀面,看得出原来也是个起伏和缓的古老夷平面来。

广大的大陆架浅水区,属于第三级地形面的一部分。因为在第四纪冰期时,雨水都变成积雪留在大陆,于是海水变少,海面降低达130米,因而渤海、黄海和大部东海和南海都是平原地带,它发生在距今不到15,000年前。今天,人们还可以在渤海中部采到巳灭种的披毛犀牙化石,在东海中部(东经126°18′5″)-120米地方也采到浅水或淡水交界处生长的牡蛎,说明当日海水很浅且是河口区。冰期过后,气候变暖,大陆的冰川、积雪、冻土溶化,大量的水流回海洋,海面迅速回升,把大陆低平部分淹没。并且沿着河谷、盆地侵入,形成今天沿海无数的港湾。只有在大河出口处(如黄河、淮河、海河、长江等等)才有三角洲和平原的形成。所以这个面形成也很新。它的面积也很大,占我国面积35% 以上。

如果以5,000米以上为第一地形面计,则青藏高原面约占全国面积19%;以1.000米以上为第二地形面计,约占全国面积46%;如以1,000米以下为第三个地形面计,约占全国面积35% 。具体各级高度分配比例如下。

资料来源:任美锷等:《中国自然地理纲要》,1982

如果按地图上的等高线计算,情况又有不同。表列如下:

由上表可知,第一地形面面积多达42%,因包括在第一,第二地形面内低于1,000米地方面积不少。第一地形面偏大,因3,000米以上即算入第一级地形面之故。

从地貌类型计算各类地形面积,列表如下。

资料来源:据北京地理研究所《中国地貌区划(1959)》修改

上表平地和沙地包括高原、盆地内平原,故比例数偏大。高原因只计平地,高原上的山、丘不计,故又偏小。山地和丘陵因把盆地和高原上的山和丘计入,故又偏大,尤以山地为突出。盆地一类因分别归入平原和丘陵、山地中,故无形中取消了这类地形的量算。

但是,从上表可以看出,我国地形以山地为主,平原也不少,第三才是丘陵。这个基本概念是正确的。可以改正不少人认为我国“山多平地少”的观点。

(4)为什么我国地形会分为三级

我国地形由西向东级级下降,主要是由于地壳厚度的影响。印度板块北移插入青藏高原之下,塔里木地块又插入昆仑山之下,故此青藏高原被抬升了。在两块地壳插入处就成为地形上的急坡区,在构造上则是个断裂区。

第二级地形面是个老地面(白垩纪已形成),在世界上其他地方也能找到,如在非洲、南美洲的中部高原区内。因此,这个地面是经受了多次地壳运动作用,产生变形,可以称为断裂或破碎地形面。在我国也是如此。在这个面上,形成了不少山脉、盆地。由于它的地壳没有加厚,所以它所成的地形也不会很高,一般地壳为40公里以上,故地形只有在1,000~2,000米上下。并且它和第三级地形面差别也不大。这是因为地壳厚度在第三地形面区也有多于35公里的。但在第二地形面和第三地形面之间,仍然有一地壳厚度递变带,大致相当于地壳由43公里到37公里的一段。地形上即由大兴安岭—太行山—巫山—雪峰山—线。黄河由黄土高原流入华北大平原,即在这个地形急坡区切开山地成三门峡;长江由四川盆地流入江汉平原,也在巫山切过成为著名的三峡。沿着这一地壳厚度递变带也有地震发生,表示地壳在断裂中。例如磁县1830年7.5级地震和1966

年邢台7级地震等。第三地形面再往东去,便到了海沟和海盆,那里地壳更薄,地形面也再突降一级,到达海盆。这里正是大陆和海盐分界的急坡区,称为“大陆坡”。

第二和第三地形面间急坡区的形成,是由于太平洋板块向西迁移,受到欧亚(北面)和印度板块(南面)顶托所致。它把地壳挤压而使这里升起成为蒙古高原、黄土高原和云贵高原,地壳也由一般厚度(35公里)加厚到40公里以上。

什么力量促使印度、欧亚和太平洋板块的移动呢?这是因为坚硬的地壳下面是一层可塑的上部地幔层,它在不停地运动着,使得浮载在它上面的岩石圈也随着它的运动而移动。已知印度板块地幔上部移动是受在印度洋中地幔上部涌流的驱动而向北和东北移动;而太平洋板块是受太平洋中部的地幔涌流驱动而向西移动的。这就使中国大陆受到三方面的挤压。这种现象,近来已被卫星测出的重力异常图所证明。因为地表重力场能反映出地幔物质密度的差异(100~400公里内)。重力正异常区反映地幔上部向下部移动,这时浮在上面的岩石圈也会随着它移动,当和板块相撞时,便插入到对方板块的下面去,如印度板块插入青藏高原那样。而重力负异常区则是反映上地幔在移动着。第二地形面正是负异常区,表示它们正是受压运动区,故能隆起成为高原面。而在应力不均匀处发生断裂,使地壳厚度递变区形成。

因此,认为我国第二级地形面形成较老,即在白垩纪燕山运动后即已定型,还可以说得通,但也不能说后来变化不大。例如渭河地堑平原的形成,银川平原和河套平原的形成都是在白垩纪以后才断陷形成的。鄂尔多斯和山西高原的形成也是第三纪的事情。此外第一地形面的青藏高原就不能说是在燕山运动后定型了。台湾岛的形成,大陆架的沉没,华北平原、东北平原的生成等,都发生在近得多的地质年代。这样,在旧的教科书中,通常说中国地形格局是在白垩纪燕山运动之后即已定型是不够全面确实的,应改为在喜马拉雅造山运动之后才全面定型,那就确切得多了。也就是说,目前我国的地貌是新构造运动的结果,而不是古老的造山运动的结果。新构造运动是指第三纪末到第四纪的构造运动而言。这一地壳运动我们可以称为“造貌运动”。

中国山脉和城市对照分布图

大兴安岭 -黑龙江 -内蒙古,太行山 -河北 -山西,吕梁山 -山西 -陕西,巫山 -湖北-重庆,大巴山 -陕西-四川,武夷山 -江西-福建,南岭 -湖南 -广东,祁连山 -甘肃-青海,阿尔金山 -新疆 -青 海秦岭淮河一线也很重要。 大兴安岭是黑龙江和内蒙的界山。 燕山、军都山是北京和河北的界山。 太行山是河北、河南与山西的界山。 伏牛山、桐柏山是河南和湖北的界山。 大别山是河南和安徽的界山。 壶瓶山是湖北湖南的界山。 幕阜山是湖北和江西的界山。 巫山是湖北和重庆的界山。 武夷山是江西和福建的界山。 雁荡山是浙江和福建的界山。 南岭是湖南、江西和广东的界山。 秦岭是陕西和湖北、重庆、四川的界山。 贺兰山是宁夏和内蒙的界山。 祁连山是甘肃和青海的界山。 阿尔金山是新疆和青海的界山。 昆仑山是新疆和西藏的界山。 唐古拉山是青海和西藏的界山。 怒山是云南和西藏的界山。 南岭广东和湖南的分界线 一月平均气温 8°C 等温线 秦岭南方北方分界线水田和旱地分界线一月 0°C 等温线 800 等降水量分界线长江中下游平原和华北平原分界线 水稻种植和小麦种植分界线 大兴安岭松辽平原和内蒙古高原分界线400mm 等降水量分界线 第二阶梯和第一阶梯分界线西北和东北分界线 种植业和放牧业分界线 雪峰山脉第一阶梯和第二阶梯分界线 天山山脉南边是塔里木盆地和北边是准噶尔盆地的分界线

喜马拉雅山脉青藏高原和南亚平原分界线 东亚和南亚分界线亚欧板块和印度洋板块分界线热带 季风气候和高山气候分界线 第二、三阶级分界线 太行山山脉山黄土高原和黄淮海平原分界线山西 和河北分界线 中国地理重要分界线 1(1)黄土高原:长城以南 -日月山以东 -太行山以西 -秦岭以北 (2)内蒙古高原:东起大兴安岭 -西至马鬃山 -南沿长城 -北接蒙古 (3)云贵高原:我国西南部,包括云南省东部,贵州全省,广西壮族自治区 西北部和四川、湖北、湖南等省边境 (4)青藏高原:向东是横断山脉 -向南和向西是喜马拉雅山脉 -向北是昆仑山脉2(1)200mm 等降水量线:阴山 -贺兰山 -祁连山 -巴颜喀拉山 -冈底斯山一线(2) 400mm 等降水量线:大兴安岭西坡 -经张家口 -兰州 -拉萨附近 -达喜马拉雅山东部 (3) 800mm 等降水量线:青藏高原东南边缘 -向东经过秦岭一淮河一线 3(1)内流区外流区分界线:大兴安岭一阴山一贺兰山一祁连山(东端)一线(2)季风区非季风区分界线:大兴安岭 -阴山 -贺兰山 -喜马拉雅山 (3)农耕区畜牧区分界线:东北松嫩平原西部-辽河中上游-阴山山脉-鄂 尔多斯高原东缘(除河套平原)-祁连山山脉(除河西走廊)-青藏高原东缘(4)小麦水稻种植分界线:秦岭一淮河 4(1)第一级阶梯与第二级阶梯分界线:昆仑山-祁连山 -巴彦克拉山 -横断山( 2)第二级阶梯与第三级阶梯分界线:大兴安岭-太行山 -巫山 -雪峰山 5(1)棉花种植最北界:南疆 ( 2)甘蔗种植最北界:四川盆地 秦岭——淮河一线, 1、地理分区上:我国北方地区和南方地区的分界线。 2、气候类型上:温带季风气候(北)与亚热带季风气候(南)的分界线。 3、温度带上:暖温带(北)与亚热带(南)的分界线。 4、自然带上:温带落叶阔叶林带(北)与亚热带常绿阔叶林带(南)的分界线。 5、典型植被上:温带落叶阔叶林(北)与亚热带常绿阔叶林(南)的分界线。 6、土壤上:棕壤(北)和红、黄壤(南)的分界线。 7、水文上:黄河水系与长江水系的分水岭。 8、干湿地区上:半湿润地区(北)与湿润地区(南)的分界线。 9、地形上:华北平原与长江中下游平原的分界线。 10 、一月份月平均气温0℃等温线经过地区。 11 、年降水量 800 毫米等降水量线。

地势呈阶梯状分布

第二章《中国的自然环境》第一节《地势和地形》第1课时《地势呈阶梯状分布》导学案 课型:新授课主备:唐秋艳第学习小组学生姓名: 【学习目标】 1、运用中国地形图,归纳我国地势特点并能够对照地图说出三级阶梯的分界线。 2、学会分析地势特征对我国自然(如气候、河流流向)和人文(如水能利用、交通等)方面的影响。 【预习导学】 1、我国地势总的特征是:高,低,呈级阶梯状分布。 2、三级阶梯: (1)第一级:位于我国西南部,平均 海拔在米以上,主要地形 图① 是高原,号称。 (2)第二级:青藏高原的北边和东边, 海 拔迅速下降到米左右,局部地 区低于米。 (3)第三级:第二级阶梯以东的地区,平 均海拔在米以下。 3.在图①中画出我国三级阶梯的界线,并标出阶梯分界线山脉的名称。 【活动探究一】

1、我国西高东低呈三级阶梯状分布的地势特征你是借助什么推断出来的? 2、请各小组发挥创意,用你们自己的方式呈现出这个特征(画图、实物等)。【活动探究二】 (1)品诗词,你能否从中感悟到我国地势与河流流向的关系? 1、百川东到海,何时复西归。 2、问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。 3、大江东去,浪淘尽,千古风流人物。 (2)假如你是一位水电工作者,政府委派你建造一座水电站,你将选择在哪些地方修建呢?为什么?(请在课本23页图2.3标出) (3)你还能想到西高东低的地势特点对我国自然和人文带来哪些影响吗? 【达标练习】 1、我国多数河流自西向东流入太平洋,主要原因是() A.离太平洋近 B.地势西高东低 C.地形条件 D.“百江汇大海 2、水能蕴藏较大的地带一般为()

A. 两级阶梯交界处 B.某一级阶梯内部 C.南方第三丘陵区 D.平原河道江阔水深处 3、关于我国地势特点的叙述,正确的是() A地势东高西低,呈阶梯状分布 B 地势西高东低,呈阶梯状分布 C地形多种多样,丘陵面积广大 D 山区面积广大,地形类型单一 4、下列图中,能正确反映我国地势特点的是()

中国三级阶梯如何形成,主要受到什么的控制

问题:我国的三级阶梯地貌格局是何时形成的?主要受什么因素控制? 我国地形西高东低,主要分为三级阶梯(图1): 第一级阶梯--青藏高原区,海拔达4000-5000m,主要为帕米尔-青藏高原; 第二级阶梯--以大兴安岭、太行山、巫山、雪峰山一线为界的以西地区,海拔达1000-2000m,主要是蒙古高原、黄土高原和云贵高原,塔里木盆地、准噶尔盆地、四川盆地也在其中; 第三级阶梯--以大兴安岭、太行山、巫山、雪峰山一线为界的以东地区,海拔达500m以下,主要是我国东部的低山丘陵及平原区(朱膺,1989)。 图1 三级阶梯式的中国地形 根据地史学教程(刘本培,全秋琦,1996)可知第四纪青藏高原的剧烈抬升和东部边缘海的显著下降是造成我国现在地势西高东低的根本原因。 具体分析是由于第四纪时印度板块继续向北移动,导致青藏高原剧烈隆升,

并带动周缘山系的回春,形成中国西部高原、山系和盆地相间的地势。太平洋板块向西继续俯冲,导致中国东部拉张断陷再次出现,形成一系列北北东向的沉积盆地、断块山脉和长白山等近期火山喷发。 青藏高原的隆升在三级阶梯地形的形成中起了很重要的作用,然而青藏高原在以时间为坐标的隆升过程中,高原的范围、高度都是呈阶段性递增的。其定型之时也许就是三级阶梯地貌格局形成之时。 吴珍汉等人通过对高原南北盆地-造山带的构造演化对比发现--祁连山和高喜马拉雅的逆冲时间相同,说明青藏高原在渐新世基本定型(吴珍汉,吴中海等人,2007)。然而根据青藏高原及其周边晚新生代沉积的年代和古地理环境推算,上新世中晚期(3~4MaBP)除少数山系外的广大青藏地区处于准平原(主夷平面)状态,海拔一般在1000m以下。上新世晚期(316~2148MaBP)高原内部的断陷盆地和周边低地(喜马拉雅山的Karewa盆地、西昆仑山北麓、临夏盆地等)开始堆积磨拉石型粗粒沉积,它们是青藏高原最近一期强烈隆升的记录,最近300多万年来高原隆升了近3500m。这一结论与地球物理、大陆构造、熔岩地质年龄和侵入体剥蚀速率等研究结果也是基本一致的(李炳元,潘保田,2002)。然而从倒数第二次冰期的末期(0115MaBP)( 晚第四纪)至今青藏高原依然在强烈抬升中,不能确定中国三级阶梯格局的具体形成时间。 在蒋复初的中国大陆阶梯地貌的基本特征中是这样介绍三级阶梯的形成过程的: “我国大陆的阶梯地貌格局是晚期喜马拉雅运动奠定的,后经阶段性新构造运动进一步加强。特别是发生于1.4一1.2MaB.P.的构造运动,青藏高原整体强烈隆升;沿大兴安岭一太行山一雪峰山一线,东、西两侧地块发生差异性升降运动;长江三峡、黄河三门峡先后切穿,长江、黄河贯通形成统一的大河;水系发生重大调整,一度广泛分布的上新世一早更新世古湖泊消亡,凡此种种都是与这次构造运动同步发生的重大地质、地貌事件。三级阶梯地貌的形成,标志着中国大陆地势实现了由西低东高向西高东低的重大转变。 “自大约 1.2MaB.P.以来的阶段性新构造运动,使三个地貌阶块的阶梯状差异性升降加速进行,西部第一阶块大幅度整体隆升,中部第二阶块整体上升,东部包括大陆架在内的第三阶块继续整体沉降;发源于青藏高原腹地的长江和黄河等大河在上升阶块部位发育多级基座阶地,在沉降阶块部位发育加积平原,在阶块边界带上形成深切峡谷;同时,在各个阶块内部发生次级差异性升降变位,发源于第二阶块或第三阶块的大小河流亦相继出现。这一地貌过程导致中国大陆的阶梯地貌特征进一步发展,并形成今日的构造地貌格局及与之相适应的水系展布型式。”(蒋复初,1993) 然而无论青藏高原的定型时间如何,其隆升带来了我国地势总体西高东低的地貌格局,第四纪以来的新构造运动加剧了这种阶梯高度的差异,从而形成了现在三级阶梯式的地貌。 总结:由此可知三级阶梯的形成时间主要是在第四纪,可能是1.4~1.2MaB.P.的时候,主要是受到的因素为内营力,即主要受到构造运动的控制。

第2课时 地势西高东低,呈阶梯状分布 省一等奖教案

第2课时地势西高东低,呈阶梯状分布 ●教学重点 我国的地势、地形基本特征。 ●教学难点 1.运用地图观察判断我国地势、地形的基本特征。 2.结合地图,使学生形成地理事物的空间概念。 ●教学方法 读图观察、对比联想、探究讨论等方法。 ●教具准备 1.投影仪、有关图片。 2.自制复合投影片等。 课时安排 三课时 教学过程 第一课时 [导入新课] 用好汉歌导入,“大河向东流”是为什么?中国诗词中还有什么有这句话类似的诗句?(大江东去浪淘尽,一江春水向东流) 师:顾名思义,地形是指地球表面各种各样的______。(学生:形态)地势(板书)是指地球表面高低起伏的______?(生:趋势、总趋势)师:哪个答案更合理呢?(生:总趋势)那么,我国的地形地势有什么特征呢?这就是本节课我们要学习和探讨的问题。 (板书)第一节地势和地形 [讲授新课] 再次投影分层设色的《中国地形图》,引导学生观察地图,不同的颜色分别代表多少海拔?启发学生:从这幅色彩斑斓的高低起伏的地形图面上,我们可以发现深色集中在哪里,而浅色又集中在哪里?(学生:图中的深色集中在西部地区,浅色集中在东部地区)从分层设色中国地形图上,我们还可以发现什么呢?(学生:我国西部多山地、高原,东部以平原和丘陵为主)

(投影)《我国东西向(北纬32°)地形剖面图,引导学生观察地形剖面图的东西海拔高度。(提问)从我国地形剖面图上,可以发现我国的地势总特征是什么?(学生:西部高、东部低)(板书:西高东低) (投影)自制《中国地势变化正误示意图》。 (提问)投影屏幕上是两位同学在阅读中国地形图后,各自画出的我国地势自西向东变化的示意图。哪位同学能说出这两幅图所反映的地势有什么区别?哪一幅图比较接近实际?(学生:图B)同学们再仔细观察一遍图B,联想一下,中国的地势自西向东大致呈什么状分布?(学生:阶梯状) (投影)《中国地势三级阶梯示意图》并引导学生仔细阅读观察地图。 (提问)我国地势最高的阶梯是第几级阶梯?它位于哪里?(学生:第一级阶梯;昆仑山脉—祁连山脉以南、横断山脉以西、喜马拉雅山脉以北)第二级阶梯位于哪里?(学生:昆仑山脉—祁连山—横断山一线以北以东,大兴安岭—太行山—巫山—雪峰山一线以西的地区)我国地势最低的一级阶梯是第几级阶梯?它位于哪里?(学生:第三级阶梯;位于大兴安岭—太行山—巫山—雪峰山一线以东至海为界) (观察判断)同学们仔细阅读图2.2,观察并判断我国地势第一、二级阶梯依次以哪些山脉为分界线?第二、三级阶梯依次以哪些山脉为分界线?(学生:前者以昆仑山—祁连山—横断山脉为分界线;后者以大兴安岭—太行山—巫山—雪峰山一线为分界线) (小结)从简化了的中国地势三级阶梯示意图(图2.2)上可以看出:从西南部的青藏高原向北向东,各类地形呈阶梯状逐级降低。 (课堂活动)认识我国地势三级阶梯的界线及其影响。 (填图填表)前面我们已搞清了我国地势的基本特征是地势西高东低,呈阶梯状分布。我国的地势自西向东分为三级阶梯。那么我国三级阶梯以哪些山脉为界,各以什么地形类型为主,海拔高度有什么特点?下面同学们参照图2.2和24页图2.4,在图2.3中相应位置标出三级阶梯的界线(山脉)名称(字的排列,横写从左向右,竖写自上而下),并填写下表(事先已印制): 阶梯名称主要地形类型海拔(单位:米) 第一级阶梯山地高原 4000米以上 第二级阶梯高原盆地1000~2000米左右 第三级阶梯平原丘陵500米以下 近海大陆架200米以下

中国山脉和城市对照分布图

秦岭淮河一线也很重要。 大兴安岭是黑龙江和内蒙的界山。 燕山、军都山是北京和河北的界山。 太行山是河北、河南与山西的界山。 伏牛山、桐柏山是河南和湖北的界山。 大别山是河南和安徽的界山。 壶瓶山是湖北湖南的界山。 幕阜山是湖北和江西的界山。 巫山是湖北和重庆的界山。 武夷山是江西和福建的界山。 雁荡山是浙江和福建的界山。 南岭是湖南、江西和广东的界山。 秦岭是陕西和湖北、重庆、四川的界山。 贺兰山是宁夏和内蒙的界山。 祁连山是甘肃和青海的界山。 阿尔金山是新疆和青海的界山。 昆仑山是新疆和西藏的界山。 唐古拉山是青海和西藏的界山。 怒山是云南和西藏的界山。 南岭广东和湖南的分界线 一月平均气温8°C等温线 秦岭南方北方分界线水田和旱地分界线一月0°C等温线800等降水量分界线长江中下游平原和华北平原分界线 水稻种植和小麦种植分界线 大兴安岭松辽平原和内蒙古高原分界线 400mm等降水量分界线第二阶梯和第一阶梯分界线西北和东北分界线 种植业和放牧业分界线 雪峰山脉第一阶梯和第二阶梯分界线

天山山脉南边是塔里木盆地和北边是准噶尔盆地的分界线 喜马拉雅山脉青藏高原和南亚平原分界线 东亚和南亚分界线亚欧板块和印度洋板块分界线 热带季风气候和高山气候分界线 太行山山脉山黄土高原和黄淮海平原分界线第二、三阶级分界线 山西和河北分界线 中国地理重要分界线 1(1)黄土高原:长城以南-日月山以东-太行山以西-秦岭以北 (2)内蒙古高原:东起大兴安岭-西至马鬃山-南沿长城-北接蒙古 (3)云贵高原:我国西南部,包括云南省东部,贵州全省,广西壮族自治区西北部和四川、湖北、湖南等省边境 (4)青藏高原:向东是横断山脉-向南和向西是喜马拉雅山脉-向北是昆仑山脉2(1)200mm等降水量线:阴山-贺兰山-祁连山-巴颜喀拉山-冈底斯山一线(2)400mm等降水量线:大兴安岭西坡-经张家口-兰州-拉萨附近-达喜马拉雅山东部 (3)800mm等降水量线:青藏高原东南边缘-向东经过秦岭一淮河一线 3(1)内流区外流区分界线:大兴安岭一阴山一贺兰山一祁连山(东端)一线(2)季风区非季风区分界线:大兴安岭-阴山-贺兰山-喜马拉雅山 (3)农耕区畜牧区分界线:东北松嫩平原西部-辽河中上游-阴山山脉-鄂尔多斯高原东缘(除河套平原)-祁连山山脉(除河西走廊)-青藏高原东缘(4)小麦水稻种植分界线:秦岭一淮河 4(1)第一级阶梯与第二级阶梯分界线:昆仑山-祁连山-巴彦克拉山-横断山(2)第二级阶梯与第三级阶梯分界线:大兴安岭-太行山-巫山-雪峰山 5(1)棉花种植最北界:南疆 (2)甘蔗种植最北界:四川盆地 秦岭——淮河一线,1、地理分区上:我国北方地区和南方地区的分界线。 2、气候类型上:温带季风气候(北)与亚热带季风气候(南)的分界线。

初中地理课教案《地势的三级阶梯》教学思路与反思

初中地理课教案《地势的三级阶梯》教 学思路与反思 一、教材分析: 1、教材所处的地位和作用:地形地势不仅是中国自然地理要素的重要组成部分,而且是认识和学习中国自然地理、人文地理和经济地理的基础。所以教材把本节作为中国自然环境这一章的第一节,充分体现了地势作为自然环境基础的重要地位。本节课与世界地理的关于地形类型、分布和形成等知识有着密切的联系。一方面它要以这些知识为基础,运用这些理论知识去认识中国地势的特征;另一方面又在认识中国地势特征中,使这些理论知识更加具体和深入。 2、教学目标: 知识与技能:了解我国地势特征;了解地势产生的影响;培养学生阅读、分析和运用各种地形图的能力。 过程与方法:增强学生通过地图提取有用的地理信息的能力;通过讨论地势特征对气候、河流、交通以及对生产生活影响的过程,使学生初步掌握评价地理事物的方法。 情感态度与价值观:通过本节学习,引导学生从生产、生活实际出发,激发学生对地理的学习兴趣,使学生了解学习地理的意义与价值,形成主动学习的态度,同时渗透爱国主义思想教育,激发学生热爱祖国大好河山,决心为祖国建

设而学习的思想。 3、重点、难点 本节课的重点是让学生认清中国地势的特征。 中国地势西高东低对气候、河流、交通等的影响是本课的难点。 二、教法设计 教法设计指导理念:学生自己能学会的老师不讲,学生自己不能学会的通过老师启发、诱导、点拨让学生学会解决问题的方法,让学生真正成为学习的主人。创设一个民主宽松的学习环境,充分调动学生学习积极性,努力培养学习地理知识的基本技能。在这种指导思想下,我采用了如下三种教学方法:1、以解决问题为主线,扩大学生知识面为主体。这样做是为了激发学生的兴趣,积极参与,引导学生在交流合作中学习。2、媒体教学法。利用媒体可以展示更多资料,使教学生动直观。3、注重地图教学,地图是地理学的语言。 三、学法指导 学生课上有思考、合作、探究、竞争、交流、展示、分享成果等全方位参与体验学习过程的机会,可以提高学生学习的积极性与有效性。通过读地形图分析、列表比较、总结归纳、逆向思维、讲练结合等,掌握学习方法。 四、教学过程 (一)教学结构:六步教学法:1、自学质疑2、合作探

中国地势三级阶梯模型制作

中国地势三级阶梯分布模型制作方案 攀枝花市第九中学校王静野 名称:中国地势三级阶梯分布模型 适用范围:初中中国地理教学、高中区域地理教学 特点:形象直观、制作简单易行 作用:直观形象的展示我国地势分布特点、掌握三级阶梯的分界线、我国主要地形区分布 材料准备:1.2米×1.2米平整木板或硬纸板(最好平整木板)、1米×1米100克图画纸、5厘米厚2厘米厚白色平整泡沫板各一张、浅绿色吹塑纸两张、24色水彩笔一盒、胶水、记号笔、剪刀、裁纸刀 制作步骤: 1、在1米×1米的图画纸上用记号笔先描绘出我国大陆轮廓图并将该图粘贴于平整木板或硬纸板上。 2、将5厘米厚平整泡沫板边沿裁剪,要求其边沿与我国第一级阶梯、第二级阶梯的分界线以及西部国界线吻合。 3、将此模板用水彩笔涂成褐色或棕色作为我国地势第一阶梯。 4、将2厘米厚泡沫板裁剪,要求其边沿与第一级阶梯、第三级阶梯、国界线大小吻合。 5、用水彩笔将其涂成黄色作为地势第二级阶梯。 6、将绿色吹塑纸沿我国东部、南部国界线、大陆海岸线剪裁并与第二级阶梯交界处吻合。 7、依次用胶水将三部分粘合在我国大陆轮廓图上,呈现出阶梯分布大势。 8、在第一级阶梯与第二级阶梯交界处用图例标出山脉并用文字在相应位置

注明昆仑山、阿尔金山、祁连山、横断山;在第一级阶梯上标出青藏高原、柴达木盆地。 9、在第二级阶梯与第三级阶梯交界处用图例标出山脉用文字在相应位置注明大兴安岭、太行山、巫山、雪峰山。在第二级阶梯上标注出塔里木盆地、准葛尔盆地、内蒙古高原、河西走廊、黄土高原、四川盆地、云贵高原;在第三级阶梯上标注出东北平原、华北平原、长江中下游平原、江南丘陵、浙闽丘陵、两广丘陵。 10、用记号笔描绘出长江、黄河干流。 11、用记号笔标出东部海上国界九段线、南海诸岛;从北向南依次渤海、黄海、东海、南海。 12、用剩余泡沫剪裁出台湾岛、海南岛形状并粘贴到相应位置,制作完成。

西高东低的三级阶梯地形

西高东低的三级阶梯地形 西高东低是我国地形特征之一。高原和山地都集中在西部。这里有被称为“世界屋脊”的青藏高原,它的高度在4,500米以上。环绕着青藏高原的有内蒙古高原、黄土高原和云贵高原。丘陵和平原则集中在东部沿海地区。因此,在地貌上,中国可以分成“西部高原”和“东部低地”两大部分,即“高原中国”和“低地中国”两部。分界线基本上可以大兴安岭、太行山、巫山、雪峰山一线为界。西北地势高,气温低。在冬季,蒙古高原成为冷空气形成和南下的中心或发源地;但是,在夏季,东南海上湿气却吹不到高原,使我国的气候也因此分成西北干旱区和东南多雨区。西北区以沙漠、戈壁和冰川等地形为主;东南区则以流水和海岸地形为主。由此可见祖国地形的丰富多采。 在西部高原区中,青藏高原是高于蒙古高原、黄土高原和云贵高原的。这样,祖国地形由西向东分成三个地形阶梯,逐级向东下降,两级之间都有一个急坡区分开,使地形上好象三个巨大的梯级,每级就是一个地形面。 最高一级地形面青藏高原面海拔4,500~5,200米 第二级地形面蒙古高原海拔1,000~2,000米 黄土高原同上 云贵高原同上 第三级地形面东部丘陵地海拔500米以下 东部平原海拔50米以下 大陆架海拔0~-200米 需要说明的是大陆架。这是第四纪以来由于海面上升而淹没了的从前的陆地部分。因此,大陆架水深不大,一般不会深于200米。大陆架的外缘(即大陆坡)坡度变急,和海盆分界明显。海盆一般深度都在4,000 米以下。地壳变得很薄,岩性也变为由另外一种火成岩所构成。它是一个比重较花岗岩要大的玄武岩层。而大陆却以比重较轻的花岗岩为主要成分。大陆坡即反映这两种不同性质岩层的分界处,故坡度变大。大陆架即指渤海、黄海全部和东海、南海沿岸广阔的-200米以内浅水区。 (1)世界唯一的最高的地形面——青藏高原 青藏高原是世界上最高的地形面,但它的形成至今不到1,000万年,在地质史上还算是很年青的。说它年青,是在这高原面上,找到了一些热带低丘陵上才有的湿热化作用形成的红土层,以及一些古代低地的马(学名三趾马)的化石。这种马生存的年代不到2,000万年。因此说明青藏高

中国三级阶梯地貌的形成及环境效应

中国三级阶梯地貌的形成及环境效应 根据昆仑山脉—阿尔金山脉—祁连山脉—横断山脉,大兴安岭—太行山脉—巫山—雪峰山脉,把我国地型分为三级阶梯,分别是位于昆仑山、祁连山之南、横断山脉以西,喜马拉雅山以北,平均海拔4000米以上的青藏高原,平均海拔2000—3000米的内蒙古高原,黄土高原,云贵高原。盆地有:准噶尔盆地,四川盆地,塔里木盆地,大部分平均海拔500米以下的平原和丘陵。第三级阶梯继续向海洋延伸,形成近海的大陆架。 西部青藏高原的剧烈抬升和东部边缘海的显著下降是形成我国三级阶梯地貌的主要原因。青藏高原在以时间为坐标的隆升过程中,高原的范围,高度都是呈阶段性递增的,其定型之时也许就是三级阶梯地貌格局形成之时。 印度与欧亚两大板块碰撞导致青藏高原隆起的时代始于上新世末,这首先从岩相上得到反映,青藏公路沿线打的钻孔表示,底部常见有含石膏层的段落。自此以上亚热带的喜暖成分花粉减少很明显直到完全消失,开始出现的是整个草原阶段,这与贡巴砾岩中所见的情况是相似的,代表进入了第四纪初期,高原面的高度据此推算应在2000米左右,比上新世纪末高出1000米左右。由于第四纪以来聂聂雄拉冰期和冰期后气候最温暖的大间冰期以及发生的地形大切割,

中更新世青藏高原构造运动与气候变化十分强烈,根据冰碛物上常发育的棕红色古土壤分析,雅鲁藏布江上源仲巴所见中更新世古土壤则属棕壤类型,大间冰期最低处曾发育红壤型土壤,高处一般为棕壤。根据孢粉资料并考虑古土壤等其他因素,中更新世晚期青藏高原高原面一般在3000米左右。在高原内部,断裂活动也十分普遍,并伴有广泛的水热活动。强烈的构造运动使高原加速上升,进入晚更新世。对比现在,广大的高原面已达到4500—5000米的高度。 发生于1.4一1.2MaB.P.的构造运动初始青藏高原的隆升引起了中国西部构造面貌的变化,青藏高原整体强烈隆升沿大兴安岭一太行山一雪峰山一线东、西两侧地块发生差异性升降运动。三级阶梯地貌的形成标志着中国大陆地势实现了由西低东高向西高东低的重大转变。 青藏高原的隆升对我国环境造成了很大影响,使印度洋季风不能穿过青藏高原到达西北地区,使我国西北地区呈干旱趋势,我国地貌类型发生重大变革,造就了荒漠地貌类型,另外,青藏高原的隆升使得东南季风能在温压场的控制下到达长江中下游的广阔地区,使其原本应处在副热带高压控制下的南方荒漠区成为鱼米之乡,最后,青藏高原隆升改变了我国内陆大气环流的状况,对黄土高原第四纪风成黄土沉积过程带来了重大影响。

中国山脉和城市对照分布图

大兴安岭-黑龙江-内蒙古,太行山-河北-山西,吕梁山-山西-陕西,巫山-湖北-重庆,大巴山-陕西-四川,武夷山-江西-福建,南岭-湖南-广东,祁连山-甘肃-青海,阿尔金山-新疆-青海 秦岭淮河一线也很重要。 大兴安岭是黑龙江和内蒙的界山。 燕山、军都山是北京和河北的界山。 太行山是河北、河南与山西的界山。 伏牛山、桐柏山是河南和湖北的界山。 大别山是河南和安徽的界山。 壶瓶山是湖北湖南的界山。 幕阜山是湖北和江西的界山。 巫山是湖北和重庆的界山。 武夷山是江西和福建的界山。 雁荡山是浙江和福建的界山。 南岭是湖南、江西和广东的界山。 秦岭是陕西和湖北、重庆、四川的界山。 贺兰山是宁夏和内蒙的界山。 祁连山是甘肃和青海的界山。 阿尔金山是新疆和青海的界山。 昆仑山是新疆和西藏的界山。 唐古拉山是青海和西藏的界山。 怒山是云南和西藏的界山。 南岭广东和湖南的分界线 一月平均气温8°C等温线 秦岭南方北方分界线水田和旱地分界线一月0°C等温线 800等降水量分界线长江中下游平原和华北平原分界线 水稻种植和小麦种植分界线 大兴安岭松辽平原和内蒙古高原分界线400mm等降水量分界线 第二阶梯和第一阶梯分界线西北和东北分界线 种植业和放牧业分界线 雪峰山脉第一阶梯和第二阶梯分界线 天山山脉南边是塔里木盆地和北边是准噶尔盆地的分界线

喜马拉雅山脉青藏高原和南亚平原分界线 东亚和南亚分界线亚欧板块和印度洋板块分界线 热带季风气候和高山气候分界线 太行山山脉山黄土高原和黄淮海平原分界线第二、三阶级分界线 山西和河北分界线 中国地理重要分界线 1(1)黄土高原:长城以南-日月山以东-太行山以西-秦岭以北 (2)内蒙古高原:东起大兴安岭-西至马鬃山-南沿长城-北接蒙古 (3)云贵高原:我国西南部,包括云南省东部,贵州全省,广西壮族自治区西北部和四川、湖北、湖南等省边境 (4)青藏高原:向东是横断山脉-向南和向西是喜马拉雅山脉-向北是昆仑山脉2(1)200mm等降水量线:阴山-贺兰山-祁连山-巴颜喀拉山-冈底斯山一线(2)400mm等降水量线:大兴安岭西坡-经张家口-兰州-拉萨附近-达喜马拉雅山东部 (3)800mm等降水量线:青藏高原东南边缘-向东经过秦岭一淮河一线 3(1)内流区外流区分界线:大兴安岭一阴山一贺兰山一祁连山(东端)一线(2)季风区非季风区分界线:大兴安岭-阴山-贺兰山-喜马拉雅山 (3)农耕区畜牧区分界线:东北松嫩平原西部-辽河中上游-阴山山脉-鄂尔多斯高原东缘(除河套平原)-祁连山山脉(除河西走廊)-青藏高原东缘(4)小麦水稻种植分界线:秦岭一淮河 4(1)第一级阶梯与第二级阶梯分界线:昆仑山-祁连山-巴彦克拉山-横断山(2)第二级阶梯与第三级阶梯分界线:大兴安岭-太行山-巫山-雪峰山 5(1)棉花种植最北界:南疆 (2)甘蔗种植最北界:四川盆地 秦岭——淮河一线,1、地理分区上:我国北方地区和南方地区的分界线。 2、气候类型上:温带季风气候(北)与亚热带季风气候(南)的分界线。 3、温度带上:暖温带(北)与亚热带(南)的分界线。 4、自然带上:温带落叶阔叶林带(北)与亚热带常绿阔叶林带(南)的分界线。 5、典型植被上:温带落叶阔叶林(北)与亚热带常绿阔叶林(南)的分界线。 6、土壤上:棕壤(北)和红、黄壤(南)的分界线。 7、水文上:黄河水系与长江水系的分水岭。 8、干湿地区上:半湿润地区(北)与湿润地区(南)的分界线。 9、地形上:华北平原与长江中下游平原的分界线。 10、一月份月平均气温0℃等温线经过地区。 11、年降水量800毫米等降水量线。

三级地势阶梯的概况与各级阶梯的主要地形区-初中地理知识

三级地势阶梯的概况与各级阶梯的主要地形区 【知识点的认识】 三级阶梯概况 【命题的方向】 考查了对三级地势阶梯的概况与各级阶梯的主要地形区的认识,基础知识,一般以选择、解答填空形式出题. 例:读图回答下列问题. (1)从图可看出,我国的地势为:西高东低,呈阶梯状分布,甲为三阶梯中的第一级阶梯.甲、乙阶梯的分界线是:昆仑山脉﹣祁连山脉﹣横断山脉. (2)36°N 自西向东穿过的地形区,甲是青藏高原、乙是黄土高原、丙是华北平原. (3)我国地势特征,对河流、气候产生的影响是有利于东部的湿润气流可深入内陆,从而使我国大部分地区温暖湿润.(任选一点回答即可) 分析:我国地势西高东低,呈阶梯状分布.第二、三级阶梯的分界线是:大兴安岭﹣太行山﹣巫山﹣雪峰山.第二阶梯的主要地形有:内蒙古高原,黄土高原,云贵高原,准噶尔盆地,四川盆地,塔里木盆地,所以,分布于我国地形第一、二阶梯上的最主要两种地形均为高原、盆地.我国地势有利于东部的湿润气流可深入内陆,从而使我国大部分地区温暖湿润. 解答:读图分析可知:

(1)从图可看出,我国的地势为:西高东低,呈阶梯状分布,甲为三阶梯中的第一级阶梯.甲、乙阶梯的分界线是:昆仑山脉﹣祁连山脉﹣横断山脉. (2)36°N 自西向东穿过的地形区,甲是青藏高原、乙是黄土高原、丙是华北平原. (3)我国地势特征,对河流、气候产生的影响是有利于东部的湿润气流可深入内陆,从而使我国大部分地区温暖湿润;对河流的影响:西高东低的地势,必然造成我国的大江大河自西向东奔流入海,河流在高一级阶梯向低一级阶梯流动时,落差大,产生巨大水能. 故答案为:(1)西高东低,呈阶梯状分布;一级;祁连; (2)青藏;黄土;华北; (3)有利于东部的湿润气流可深入内陆,从而使我国大部分地区温暖湿润. 点评:此题主要考查我国的地势、阶梯分界线及地势对气候和河流的影响. 【解题思路点拔】 熟记三级地势阶梯的概况与各级阶梯的主要地形区.牢记三级阶梯的分界线.

中华人民共和国国家标准GB 17888.3 1999楼梯扶手的高度相关规范

GB 17888.3—1999楼梯扶手的高度相关规范 GB 17888.3—1999 国家质量技术监督局1999—10—18批准 2000—10—01实施 前言 本标准在技术内容方面等效采用ISO/DIS 14122—3:1996制定的。它们的主要差别有以下两点: 1.对ISO/DIS 14122—3中的引言结合国内情况进行了改写。 2.在ISO/DIS 14122—3的“引用标准”一章中列出了17个欧洲标准或标准草案,而这些引用标准在标准的技术内容中绝大部分都没有提到,因此,在本标准的引用标准中只列出了在标准正文中提到的几个对应的国家标准,其余全部删除。 本标准是进入机器和工业设备的固定设施系列标准的第3部分。该系列标准共由四个标准构成,其余三个标准分别是: 第1部分:进入两级平面之间的固定设施的选择。 第2部分:工作平台和通道。 第4部分:固定式直梯。 本标准由国家机械工业局提出。 本标准由全国机械安全标准化技术委员会归口。 本标准负责起草单位:机械科学研究院。参加起草单位:吉林省劳动保护科学研究所,中国标准化与信息分类编码研究所。 本标准主要起草人:马贤智、石俊伟、肖建民、张铭续、李勤、隰永才、肖维。 ISO前言 本标准是由CEN/TC 114第17工作组制定的。是《机械安全进入机器和工业设备的固定设施》标准的第3部分。该标准的几个部分是:第1部分:进入两级平面之间的固定设施的选择。 第2部分:工作平台和通道。 第3部分:楼梯、阶梯和护栏。 第4部分:固定式直梯。

使用非金属材料(木材、复合材料等)不改变本标准的应用。 0 引言 本标准是对GB/T 15706.2—1995的6.2.4“安全进入机械的设施”中所提出的有关基本安全要求的进一步细化。 1 范围 本标准规定了适用于直梯段楼梯和阶梯的安全要求和预防设施。楼梯和阶梯的定义见 GB 17888.1。 本标准对护栏、楼梯、阶梯、平台、工作平台、通道和进入机器和工业设备的场所都提出了要求。 本标准不适用于公众可以进入的场所。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 15706.1—1995 机械安全基本概念与设计通则第1部分:基本术语、方法学 GB/T 15706.2—1995 机械安全基本概念与设计通则第2部分:技术原则与规范 GB 17888.1—1999 机械安全进入机器和工业设备的固定设施第1部分:进入两级平面之间的固定设施 GB 17888.2—1999 机械安全进入机器和工业设备的固定设施第2部分:工作平台和通道 GB 17888.4—1999 机械安全进入机器和工业设备的固定设施第4部分:固定式直梯 3 定义 本标准使用下列定义。 3.1 楼梯和阶梯 stairway and step ladder 可以步行通过的一系列不同高度的连续的水平面(踏板或梯段平台)。其构成要素如图1所示,并在3.1.1~3.1.4中给出解释。