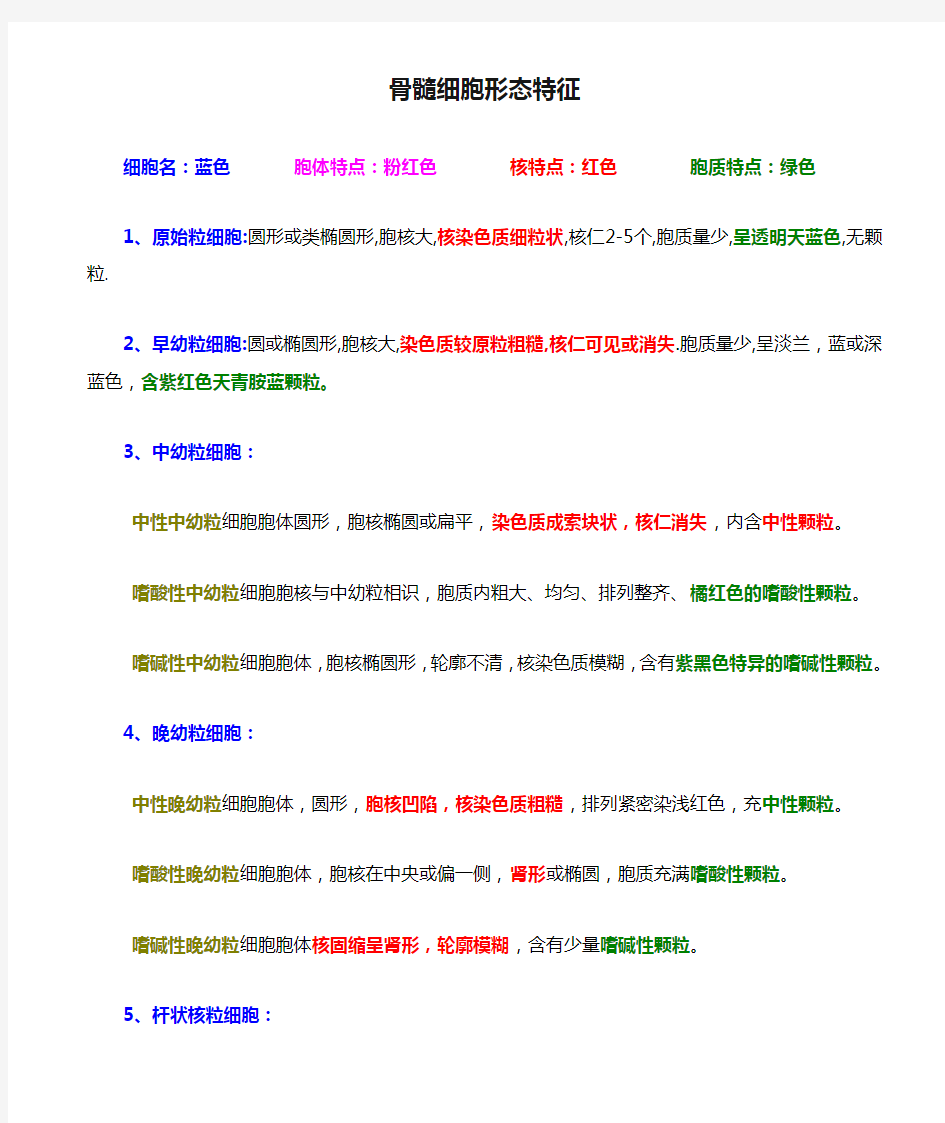

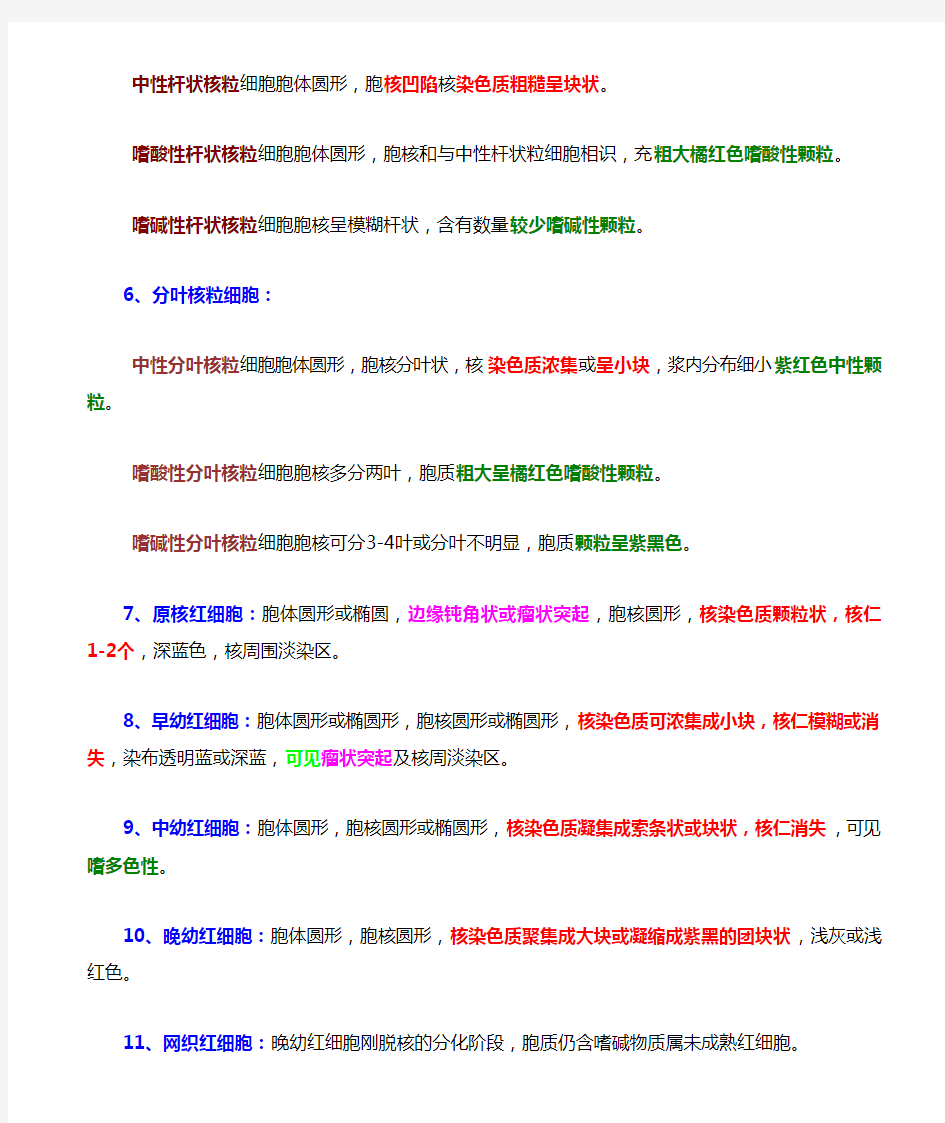

骨髓细胞形态特征

骨髓细胞形态特征

细胞名:蓝色胞体特点:粉红色核特点:红色胞质特点:绿色1、原始粒细胞:圆形或类椭圆形,胞核大,核染色质细粒状,核仁2-5个,胞质量少,呈透明天蓝色,无颗粒.

2、早幼粒细胞:圆或椭圆形,胞核大,染色质较原粒粗糙,核仁可见或消失.胞质量少,呈淡兰,蓝或深蓝色,含紫红色天青胺蓝颗粒。

3、中幼粒细胞:

中性中幼粒细胞胞体圆形,胞核椭圆或扁平,染色质成索块状,核仁消失,内含中性颗粒。

嗜酸性中幼粒细胞胞核与中幼粒相识,胞质内粗大、均匀、排列整齐、橘红色的嗜酸性颗粒。

嗜碱性中幼粒细胞胞体,胞核椭圆形,轮廓不清,核染色质模糊,含有紫黑色特异的嗜碱性颗粒。

4、晚幼粒细胞:

中性晚幼粒细胞胞体,圆形,胞核凹陷,核染色质粗糙,排列紧密染浅红色,充中性颗粒。

嗜酸性晚幼粒细胞胞体,胞核在中央或偏一侧,肾形或椭圆,胞质充满嗜酸性颗粒。

嗜碱性晚幼粒细胞胞体核固缩呈肾形,轮廓模糊,含有少量嗜碱性颗粒。

5、杆状核粒细胞:

中性杆状核粒细胞胞体圆形,胞核凹陷核染色质粗糙呈块状。

嗜酸性杆状核粒细胞胞体圆形,胞核和与中性杆状粒细胞相识,充粗大橘红色嗜酸性颗粒。

嗜碱性杆状核粒细胞胞核呈模糊杆状,含有数量较少嗜碱性颗粒。

6、分叶核粒细胞:

中性分叶核粒细胞胞体圆形,胞核分叶状,核染色质浓集或呈小块,浆内分布细小紫红色中性颗粒。

嗜酸性分叶核粒细胞胞核多分两叶,胞质粗大呈橘红色嗜酸性颗粒。

嗜碱性分叶核粒细胞胞核可分3-4叶或分叶不明显,胞质颗粒呈紫黑色。

7、原核红细胞:胞体圆形或椭圆,边缘钝角状或瘤状突起,胞核圆形,核染色质颗粒状,核仁1-2个,深蓝色,核周围淡染区。

8、早幼红细胞:胞体圆形或椭圆形,胞核圆形或椭圆形,核染色质可浓集成小块,核仁模糊或消失,染布透明蓝或深蓝,可见瘤状突起及核周淡染区。

9、中幼红细胞:胞体圆形,胞核圆形或椭圆形,核染色质凝集成索条状或块状,核仁消失,可见嗜多色性。

10、晚幼红细胞:胞体圆形,胞核圆形,核染色质聚集成大块或凝缩成紫黑的团块状,浅灰或浅红色。

11、网织红细胞:晚幼红细胞刚脱核的分化阶段,胞质仍含嗜碱物质属未成熟红细胞。

12、红细胞:呈双面微凹的圆盘状,中央薄,中央厚,染色后呈淡红带紫色颗粒,中央淡染,无核。

13、原淋细胞:10-18um,圆、类圆形,核圆形,居中或偏位,核仁1-2个,边界清楚,染色质呈颗粒状(比原粒稍粗),胞质极少,淡蓝色,无颗粒。

14、原始单核细胞:14-25um,圆形、不规则,可有伪足突起,胞核圆形、不规则,可扭曲、折叠。居中或偏位,一个、大、核仁,边界清楚,染色质纤细疏松网状,胞质多,呈灰蓝色,不透明。

15、幼稚单核细胞:胞体圆形,不规则形。胞核圆或不规则形,呈扭曲折叠状,核染色质较原单核细胞粗糙疏松,呈丝网状,无核仁。胞质较多,染灰蓝色,可见细小染紫红色的天青胺蓝颗粒。

15、原始巨核细胞:15-30um,胞体较大,圆形、不规则,核染色质呈粗大网状,排列紧密,核仁2-3个。胞质量较少,不均匀,边缘不规则,染深蓝色,无颗粒,核周着色浅淡。

16、原始浆细胞:15-25um,圆形、椭圆形,核圆形,偏位,2-5个、边界清楚核仁,染色质粗颗粒网状,胞质丰富,深蓝色,不透明,无颗粒。

17、浆细胞:胞体圆形或椭圆形。胞核明显缩小可偏位(偏于一侧)。核染色质浓密成块,常排列成车轮状,无核仁。胞质丰富,染蓝色或红蓝色相混的蓝紫色,有泡沫感,核的外侧常有明显的淡染区,浆内常有小空泡,偶见少数天青胺蓝颗粒。

18、巨核细胞:

颗粒型巨核细胞:形态不规则。胞核较大,核染色质较粗糙,排列紧密呈团块状,无核仁,胞质极丰富,染粉红色,夹杂有蓝色,质内含有大量细小的紫红色颗粒,常聚集成簇,但无血小板生成;

血小板型巨核细胞(产生血小板型巨核细胞):胞体巨大,胞核不规则,高度分叶状,核染色质呈团块状。胞质呈均匀粉红色,质内充满大小不等的紫红色颗粒或血小板。胞膜不清晰,多呈伪足状。

巨噬细胞

巨噬细胞 一般为圆形或椭圆形,功能活跃时,可呈多突形。细胞核圆形或椭圆形,染色较 深。细胞质较丰富,功能活跃时内含有许多颗粒或空泡。具有变形运动和吞噬能力。 组织细胞或巨噬细胞:有吞噬能力,细胞形状不一,亦为多突起的星形细 胞,注意与成纤维细胞的区别在于:细胞质中含有吞噬的台盼蓝颗粒。细胞质染 色较深,细胞轮廓较明显。细胞核较小,圆形或卵圆形,染色较深,核内的结构 看不清。 单核-巨噬细胞包括骨髓中的前单核细胞、外周血中的单核细胞、以及组织内 的巨噬细胞(Mφ)。Mφ来源于血液中的单核细胞,而单核细胞又来源于骨髓中的 前体细胞。单核-巨噬细胞是自体重要的免疫细胞,具有抗感染、抗肿瘤和免疫调 节等重要作用。 由游出血管的单核细胞衍变而成的细胞。体积较大,形状不规则,常伸出短而钝 的突起,作变形运动,能吞噬死亡的细胞和侵入体内的细菌,形成吞噬体,在免疫反 应中起重要作用。 在疏松结缔组织内固定的巨噬细胞又称组织细胞,常沿胶原纤维散在分布。形态多样可变,常有伪足;核小深染,较圆,偏心位,核仁不明显;胞质丰富,嗜酸 性,含空泡和异物颗粒。表面有皱褶、小泡、微绒毛;胞质有初、次级溶酶体、 吞噬体、吞饮小泡和残余体;膜附近有许多微管微丝。 功能: (1)趋化性定向运动:沿着某些化学物质的浓度梯度进行定向移动,聚集 到释放这些物质的病变部位。 (2)吞噬作用:伸出伪足包围细菌、衰老细胞等,进而摄入胞质内形成吞 噬体或吞饮小泡。与初级溶酶体融合,形成次级溶酶体后被溶酶体酶消化分解。 侵入人体的细菌、病霉或异物,及人体产生的衰老、损伤细胞和坏死组织等,均 需经吞噬细胞吞噬、消化,予以清除。所以,吞噬细胞又被誉为“人体健康的卫士”。 吞噬细胞从形态上可分为大吞噬细胞和小吞噬细胞两类。大吞噬细胞包括单核细 胞和巨噬细胞。单核细胞占自细胞总数的3~8%,是血液中最大的细胞,直径为14~20微米左右,圆形或卵圆形。细胞内有许多细小的嗜天青颗粒,此即溶酶体,内含 过氧化物酶、酸性磷酸酶、非特异性酯酶和溶菌酶等。寿命可长达75天左右。

血细胞形态特征和常见血液病的血液学特征

血细胞形态特征和常见血液病的血液学特征 第一节血细胞的生成、发育规律及正常形态学特征 一、血细胞的生成: (一)红细胞系统(红系) 多能干细胞髓系干细胞红系祖细胞 原红早幼红中幼红晚幼红网织红红细胞 分裂次数 1次 1次 2次无 故一个原红可生成16个红细胞。 (二)粒细胞系统(粒系) 多能干细胞髓系干细胞粒单系祖细胞粒系祖细胞 原粒早幼粒中幼粒(三种)晚幼粒杆状核粒细胞分叶核粒细胞分裂次数 1次 1次 2-3次无 故一个原粒可生成16个以上成熟粒细胞。 (三)单核细胞系统 多能干细胞-------------单核细胞 -------进入组织成为组织细胞---------抗原刺激成为巨噬细胞。 (四)淋巴浆细胞系统 全能干细胞淋系干细胞淋系祖细胞(B)原始淋巴(B)幼稚淋巴细胞(B)淋巴细胞(B)原始浆细胞幼稚浆细胞浆细胞 (五)巨核细胞系统 多能干细胞---------------产板巨------裸核、血小板 二、各期细胞正常形态学特征 【红细胞系统】 (一)各期红细胞的形态特点 1.原始红细胞(pronormoblast): 胞体:直径15~20μm、圆形或椭圆型,边缘常有钝角状或瘤状突起。 胞核:圆形、居中或偏于一旁,约占细胞直径的4/5,核染色质呈颗粒状,比原始粒红细胞粗而密,核仁1-2个,大小不一,染浅蓝色。 胞质:量少,深蓝色,不透明,有油画蓝感,在核周围常形成淡蓝区。 2. 早幼红细胞(eary normoblast) 胞体:直径10-18μm、圆形或椭圆型。 胞核:圆形或椭圆型,占细胞2/3以上,居中或稍偏位,核染色质可浓集成粗密小块,较原红细胞粗糙,核仁模糊或消失。 胞质:量多,染不透明蓝或深蓝色,仍可见瘤状突起及核周淡蓝区。

制备小鼠骨髓来源巨噬细胞

制备小鼠骨髓来源巨噬细胞 一、材料 1.6-9周小鼠(GFP+小鼠、野生型小鼠) 2.配制培养液:RPMI 1640培养液+1×GlutaMax(Gibco)+10%FBS(热失活) 3.盐溶液:0.9%氯化钠溶液(无菌),储存于4度。 4.纯化的重组M-CSF(CSF-1):到货后灭菌PCR管分装。 5.消毒后的手术器械。 6.70%乙醇溶液。 7.27G针头 8.20ml注射器 9.低绒纸巾 10.100mm培养皿 11.3个50ml离心管 二、方法 1.复温培养液(预添加M-CSF)至37摄氏度。 2.处死小鼠,喷洒70%乙醇溶液消毒。拉扯双侧后腿直至听到清脆响声(提示股骨从 髋骨脱臼)。 3.使用干净的剪刀、镊子沿一侧大腿环形剪开皮肤,向爪子方向剥离皮肤。 4.用镊子将腿部肌肉分开,露出股骨和胫骨(注意不要损伤骨头)。 5.切断股骨与髋骨间的韧带,切下膝关节以下的骨头。将股骨和胫骨至于冰冷的盐溶 液中。 6.同法处理另一只腿。 7.用低绒纸巾小心剥除骨骼上附着的组织,将骨头置入70%乙醇溶液中。 8.20ml无菌注射器吸满预热的培养液(无添加M-CSF),装上27G针头。并准备好50ml 离心管。 9.从膝关节处分离股骨和胫骨,丢弃膝盖骨。一个无菌镊夹住股骨,用一把无菌剪刀 剪掉股骨上端。将针头插入骨髓腔,用培养液反复冲洗,将骨髓冲入50ml离心管。 冲洗过程中,上下移动针头刮扫骨髓腔。每根骨头使用大约5ml培养液。丢弃骨头。 10.同法处理胫骨(剪掉上下两端)。 11.将细胞悬液离心(150g,5分钟)。丢弃上清,加入培养液(添加M-CSF)。混匀细 胞悬液。 12.每根骨头准备两个100mm培养皿。将细胞悬液打入培养皿,添加预热培养液(添 加M-CSF)至10ml。 13.置于37摄氏度、5%二氧化碳培养箱内培养5天。 14.第5天,使用室温盐溶液5ml冲洗培养皿(巨噬细胞为贴壁生长)。使用细胞刮刀 刮下贴壁细胞,转移入离心管,150g离心5分钟。分离的细胞建议2天内使用。 关于M-CSF的工作浓度:介于1ng/ml到1ug/ml之间。 设定浓度梯度培养:如1ng/ml 10ng/ml 100ng/ml 1ug/ml,或倍比稀释。按上述方法培养5日后,细胞计数5×107/培养皿为最合适M-CSF工作浓度。

大鼠骨髓巨噬细胞的分离_纯化_培养以及鉴定_李静

文章编号:0253-3626(2003)04-0436-04 大鼠骨髓巨噬细胞的分离,纯化,培养以及鉴定 李静,王亚平 (重庆医科大学基础医学院组胚教研室,重庆400016) =摘要>目的:为深入研究骨髓巨噬细胞的生物学功能,探索一种简便的骨髓巨噬细胞的分离,纯化和培养的方法。方法:分离获取大鼠骨髓细胞,在60%DM EM培养液,20%马血清,20%(v/v)L929培养上清的诱导条件下进行体外贴壁培养,6~7天时获得纯度较高的贴壁细胞。采用倒置显微镜下观察生活状态、Wr ight c s染色光镜观察、电子显微镜观察检测贴壁细胞形态学;酸性磷酸酶及非特异性酯酶染色测定细胞内酶的表达;吞噬鸡红细胞及墨汁颗粒实验检测其吞噬功能;免疫细胞化学染色观察细胞表面标志等生物学技术鉴定培养的贴壁细胞性质。结果:获得高纯度的巨噬细胞,且具有良好的吞噬功能,并且具备巨噬细胞的形态特征,特有的水解酶类及特有的表面标志-CD68。结论:本法是一种简易实用的体外分离、纯化、培养骨髓巨噬细胞的方法。 =关键词>骨髓巨噬细胞;分离;纯化;鉴定 =中国图书分类法分类号>R32.43=文献标识码>A=收稿日期>2002-09-24 Methodology of separation,purification,cultivation an d identification of rat bone marrow macrophage LI Jing,et al (Dep artment o f Histolo gy and Embry ology,College of Basic Medical Sciences,Chongqing Medical University) =Abstract>Obj ective:T o study t he biolo gical functions of bone marrow macrophage(BM M5)and to establish the methodolog y of separation,purification,cultivation and identification of BM M5.M ethods:Using the techniques of anchorage-dependent culture of separated r at bone marrow cell(rBM C)in DM EM culture media(contain20%horse serum,20%(v/v)L929conditioned media)in v itro,a lo t o f purified anchor cells were obtained,and t hese cells were identified wit h specifically biological mar ker of macrophage, such as1,morpholog ical obser vation:invert phase contrast microscopy,light and electron microscopy;2,enzyme cytochemistr y:acid phosphatase(A CP),A-acet ic acid naphthol esterase(A-AN E);3,phagocytic exper iment:phag ocy tosis of chicken er ythrocy tes and prepared Chinese ink;4,immunocytochemistry:surface specific antig en of macrophage(CD68stain).Results:T he cells w er e purified having functional satisfactory macrophage acco rding to morphological observation,enzyme cytochemistr y,phag ocyt ic ex periment and immunocytochemistry.Conclusion:T his is a simple and easy method for separation,purification,cultivation and identificat ion of rat marro w macrophage. =Key w ords>Bone marr ow macro phag e;Separation;Purification;I dentification 巨噬细胞是机体的重要防御细胞。大量研究已证明[1,2],巨噬细胞在吞噬与清除异物和衰老死亡细胞、分泌生物活性物质,调节血细胞生成与参与免疫应答等方面发挥着广泛的生物学作用。深入研究巨噬细胞的生物学功能不仅能阐述诸多生理与病理生理学机理,而且对临床相关疾病的治疗也有重要价值。深入探讨巨噬细胞生物学功能的前提或核心 作者介绍:李静(1973-),女,讲师,硕士, 主要研究方向:血细胞发生及其调控机理。问题是如何获得高纯度、高活性的巨噬细胞。尽管国内外不少文献报道[3,4]已能从多种组织和器官中分离、纯化巨噬细胞,但这些方法十分繁琐、复杂,且所需时间较长,耗资较大。为研究一种既简便又经济的巨噬细胞分离与纯化的方法,我们通过诱导骨髓细胞分化,成功的建立了骨髓巨噬细胞的分离、纯化、培养和鉴定方法,为研究巨噬细胞的生物学功能奠定了基础。

小鼠原代骨髓细胞提取及诱导骨髓来源的巨噬细胞分化方法(详细版)

小鼠原代骨髓细胞提取及诱导骨髓来源的巨噬细胞分化实验前准备: 超净工作台、水平式低速离心机、10ml离心管、75cm2细胞培养皿、2mL注射器、无菌40μm尼龙过滤器、细胞吸管、无菌眼科剪、无菌眼科镊、75%酒精溶液、无菌PBS溶液、红细胞裂解液、DMEM细胞培养基、胎牛血清、M-CSF因子、细胞计数版、倒置显微镜等。 操作步骤: (1)C57BL/6小鼠颈椎脱臼处死,用75%酒精溶液对其充分消毒,固定小鼠。 (2)无菌条件下分离并取下小鼠的股骨和胫骨,小心不要打破骨头。然后放入事先含有75%酒精的75cm2的细胞培养皿中。 (3)移入生物安全柜中,进一步分离去除骨周围组织,然后将其移入含有1×PBS的另一细胞培养皿中清洗,最后再将其转移另一 75cm2细胞培养皿(含有1%双抗的DMEM的细胞培养基)中等待下一步处理。(4)用眼科组织剪去除股骨和胫骨的骨两端,然后含有2ml DMEM 细胞培养基的注射器从骨的一个断端冲洗骨髓细胞到10ml无菌离心管中,重复 3 次。 (5)1500r/min,离心 8min,弃上清液。 (6)加入5ml红细胞裂解液,吸管反复吹打,然后静置 3min。(7)1500r/min,离心 8min,弃上清液。 (8)加入5ml DMEM 细胞培养基重悬细胞,然后用40μm尼龙过滤器过滤细胞。

(9)1500r/min,离心 8min,弃上清液,重复 3 次。 (10)a 加入含有 20%FBS/ DMEM 的细胞培养液重悬细胞,到该步骤提取完毕。b 加入含有 20ng/ml的 M-CSF 的 20%FBS/ DMEM 细胞培养液重悬细胞,诱导骨髓细胞分化为巨噬细胞。细胞计数,调整细胞浓度至1×106/mL。接种75cm2细胞培养皿中。 (11)放于37℃、5%二氧化碳饱培养箱中培养,待后续实验研究。

正常骨髓象

正常骨髓象 由于正常骨髓内各细胞系及其各阶段百分率范围较大,因此凡分类符合下列情况者均可视为正常骨髓象。 1、骨髓增生活跃。 2、粒细胞系约占有核细胞的40%~60%,其中原粒细胞<2%,早幼粒细胞<5%、中、晚幼粒细胞各<15%,杆状核粒细胞多于分叶核细胞,嗜酸粒细胞一般<5%,嗜碱粒细胞<1%,细胞大小、形态、染色基本正常。 3、幼红细胞总百分率约占有核细胞的20%左右,其中原红细胞<1%,早幼红细胞<5%,中、晚助红细胞约各占10%,细胞形态、染色基本正常。 4、粒、红比值正常约为2~4:1。 5、淋巴细胞百分率约为20%(小儿可达40%),均为成熟淋巴细胞。 6、单核细胞一般<4%,浆细胞<3%,均为成熟阶段者。 7、巨核细胞系通常于1.5×3cm2骨髓片膜上可见巨核细胞7~35个,多为成熟型。 8、可见少量网状细胞、内皮细胞、组织嗜碱细胞等。虽然它们各占百分率很低,但却均为骨髓成分的标志. 9、核分裂细胞不易见到,仅约为1‰。 10、成熟红细胞大小、形态、染色大致正常。

二、 1、骨髓有核细胞计数:参考值为10——10*109/L。 (1)增多:见于骨髓增生时(如白血病、溶血性贫血、脾功能亢进等)。 (2)减少:见于造血组织功能减退(如再生障碍性贫血等)。 2、骨髓增生程度,分五级: (1)增生极度活跃:成熟红细胞有核细胞的比例为2:1,常见于各类白血病。 (2)增生明显活跃:成熟红细胞有核细胞的比例为5:1——10:1,见于增生性贫血和各类白血病。 (3)增生活跃:成熟红细胞与有核细胞的比例为27:1,见于正常骨髓及某些贫血。 (4)增生减低:成熟红细胞与有核细胞的比例为90:1,见于再生障碍性贫血。 (5)增生极度减低:成熟红细胞与有核细胞的比例为200:1,见于再生障碍性贫血或取材不良。 3、粒细胞系统与有核红细胞的比例:参考值为2:1——5:1。 4、巨核细胞计数:参考值为单位面积(1.5*3cm),有7——35个巨核细胞。 (1)增高:见于原发性血小板增多症,真性红细胞增多症,慢性粒细胞白血病,骨髓纤维化症,脾功能亢进和大出血后。 (2)减低:见于再生障碍性贫血,急性白血病。

外周血细胞形态检验

外周血细胞形态检验 1.外周血涂片检查步骤: (1)肉眼观察:涂片面膜大小、厚薄是否适中,染色好坏。(2)低倍镜观察全貌: ①涂片及染色好坏; ②了解白细胞数(可大体校对WBC直接计数是否正确); ③了解白细胞大致分布及其各阶段大致比例,特别要注意由于涂片过力,把WBC及成熟粒细胞大多推于片尾部位,造成分类比值误差。片尾有无异常细胞。 ④选择具有代表性的细胞镜检区域。 (3)油镜观察:进行WBC分类计数,观察细胞形态、比例、有无巨大或异常细胞。 ①血涂片对WBC总数准确性估计:从低倍及油镜中估计WBC数及其分布。医|学教育网搜集整理一般区分WBC数几个等级(油镜视野中WBC密度、分散无重叠)。参见WBC形态诊断技巧节段。 ②白细胞分类计数:血中主要两大比例的中性成熟粒细胞与淋巴细胞及其他小比例细胞是否属正常范围及形态有 无异常。

③注意片尾端有无巨大或出现不成熟或异常细胞(如中晚幼粒、中晚幼红细胞、异常淋巴细胞、吞噬细胞、肿瘤细胞等)。 ④红细胞形态(群体、个体)、排列(重叠、缗钱状)。 ⑤血小板数量、形态及聚集性。⑥寄生虫。 ●注意事项 1.血膜呈舌状,头、体、尾分明 2.空气中晃动,尽快干燥;37℃恒温箱中促干 3.涂片的厚薄、长度与血滴大小(10~20μl)与血片质量4.1h内染色或在1h内甲醇固定 5.正确清洁玻片 6.抗凝血或毛细血管血涂片;EDTA能阻止PLT聚集 7.抗凝血液4h内涂片,先在低倍镜下浏览全片,了解染色好坏和细胞分布情况,观察有无异常细胞。选择涂片体尾交界处染色良好的区域,在油镜下计数100个白细胞,按其形态特征进行分类计数。求出各类细胞所占百分数。 8.分类时应从血膜体尾交界处边缘向中央依次上下呈城垛 状迂回移动,计数使不能重复和遗漏。

正常骨髓象

正常骨髓象 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

正常骨髓象 由于正常骨髓内各细胞系及其各阶段百分率范围较大,因此凡分类符合下列情况者均可视为正常骨髓象。 1、骨髓增生活跃。 2、粒细胞系约占有核细胞的40%~60%,其中原粒细胞<2%,早幼粒细胞 <5%、中、晚幼粒细胞各<15%,杆状核粒细胞多于分叶核细胞,嗜酸粒细胞一般<5%,嗜碱粒细胞<1%,细胞大小、形态、染色基本正常。 3、幼红细胞总百分率约占有核细胞的20%左右,其中原红细胞 <1%,早幼红细胞<5%,中、晚助红细胞约各占10%,细胞形态、染色基本正常。 4、粒、红比值正常约为2~4:1。 5、淋巴细胞百分率约为20%(小儿可达40%),均为成熟淋巴细胞。 6、单核细胞一般<4%,浆细胞<3%,均为成熟阶段者。 7、巨核细胞系通常于×3cm2骨髓片膜上可见巨核细胞7~35个,多为成熟型。 8、可见少量网状细胞、内皮细胞、组织嗜碱细胞等。虽然它们各占百分率很低,但却均为骨髓成分的标志. 9、核分裂细胞不易见到,仅约为1‰。 10、成熟红细胞大小、形态、染色大致正常。 二、

1、骨髓有核细胞计数:参考值为10——10*109/L。 (1)增多:见于骨髓增生时(如白血病、溶血性贫血、脾功能亢进等)。 (2)减少:见于造血组织功能减退(如再生障碍性贫血等)。 2、骨髓增生程度,分五级: (1)增生极度活跃:成熟红细胞有核细胞的比例为2:1,常见于各类白血病。 (2)增生明显活跃:成熟红细胞有核细胞的比例为5:1——10:1,见于增生性贫血和各类白血病。 (3)增生活跃:成熟红细胞与有核细胞的比例为27:1,见于正常骨髓及某些贫血。 (4)增生减低:成熟红细胞与有核细胞的比例为90:1,见于再生障碍性贫血。 (5)增生极度减低:成熟红细胞与有核细胞的比例为200:1,见于再生障碍性贫血或取材不良。 3、粒细胞系统与有核红细胞的比例:参考值为2:1——5:1。 4、巨核细胞计数:参考值为单位面积(*3cm),有7——35个巨核细胞。 (1)增高:见于原发性血小板增多症,真性红细胞增多症,慢性粒细胞白血病,骨髓纤维化症,脾功能亢进和大出血后。 (2)减低:见于再生障碍性贫血,急性白血病。

正常骨髓象报告

实验九、正常骨髓象 教学目的:①初步掌握骨髓检查方法、增生程度的判断及正常骨髓象的特征。②分类200个骨髓有核细胞,分类血片100个白细胞,低倍镜辨认巨核细胞。③按照格式书写正常骨髓象报告。 教学重点:骨髓检查操作步骤、骨髓报告单填写。 教学内容: 【骨髓检查基本方法及内容】 1. 操作步骤 (1)低倍镜观察: ①巡视全片:了解标本取材、涂片、染色情况,尽可能选择好的涂片和部位观察 ②判断有核细胞增生情况: 骨髓有核细胞增生程度分级及标准 增生明显活跃 1:10 50~100 各种白血病,增生性贫血增生活跃 1:20 20~50 正常人、某些贫血 增生减低 1:50 5~10 造血功能低下 增生极度减低 1:200 <5 再生障碍性贫血 增生程度判断注意点:选择细胞分布均匀处作为判断部位。骨髓凝固时,片头凝集成团的有核细胞,而片体却少,要全面估计。对增生减低的标本,应观察全部送检标本。临床上将增生明显活跃又分为二级,以±表示;亦可把介于两者之间的向上提一级。增生程度的判断是粗略的估计,受取材、涂片、骨髓有无凝固的影响,所以要多部位、多张片子结合。 ③计数全片巨核细胞数:从片头依次数到片尾,不漏视野。一般病人只需粗略估计巨核细胞数量,用易见、增多、难见、未见表示。出血性疾病要对全片巨核细胞计数和分类计数,分类25~50个巨核细胞,求出各类细胞的百分比 ④观察涂片边缘、尾部,注意有无体积大和成堆的异常细胞,并用油镜鉴定。低倍镜找目标油镜鉴定 (2)油镜检查 ①骨髓有核细胞分类计数:随机、迂回、依次计数200~500个细胞(巨核细胞、分裂象、破碎细胞除外)。增生活跃以下的计数100~200个细胞。巨核细胞分类计数与低倍镜配合。 ②观察各细胞系列的形态,了解形态是否正常。如大小是否均匀,形态有无异常。 ③注意有无异常细胞和血液寄生虫。 (3)结果计算 ①计算各系统各阶段细胞占有核细胞的百分比。 ②计算粒系统总比值、红系统总比值,并计算粒红比值。 粒红比:即粒细胞百分率总和与有核红细胞百分率总和之比。正常为2~4:1 ③将计算的各系统的比值填写到骨髓报告单上,不要涂改。 (4)填写骨髓报告单及书写格式:

临床血液学细胞形态学检验

临床血液学——细胞形态学检验 1.造血:造血器官生成各种血细胞的过程。能够生成并支持造血细胞分化、发育、成熟的组织器官称为造血器官。 2.胚胎期造血分为:中胚叶造血、肝脏造血和骨髓造血;出生后的造血分为:骨髓造血和淋巴造血。 3.髓外造血(EH):正常情况下,胎儿出生2个月后骨髓以外的组织如肝、脾、淋巴结等不再制造红细胞、粒细胞和血小板,但在某些病理情况下,如骨髓纤维化、骨髓增生性疾病及某些恶性贫血时,这些组织又可重新恢复其造血功能,称为髓外造血。 4.造血微环境(HIM):由骨髓基质细胞、微血管、神经和基质细胞分泌的细胞因子构成,是造血干细胞生存的场所。 5.造血干细胞(HSC):由胚胎干细胞发育而来,具有高度自我更新能力和多向分化能力,在造血组织中含量极少,形态难以辨认的类似小淋巴细胞样的一群异质性的细胞群体。 6.脾集落形成单位(CFU-S):能形成脾结节的干细胞。 7.造血祖细胞(HPC):是指一类由造血干细胞分化而来,但部分或全部失去了自我更新能力的过渡性、增殖性细胞群,也称为造血定向干细胞。 8.骨髓间质干细胞(MSC):是一种成体干细胞,具有多向分化潜能和高度自我更新能力等干细胞的共性,可在不同环境中分化成不同种类的细胞,如成骨细胞、脂肪细胞、心肌细胞和血管内皮细胞。 9.细胞凋亡:是细胞死亡的一种生理形式,是调控机体发育、维护内环境稳定、由基因控制的细胞自主的有序死亡,又称为程序性细胞死亡。 10.无效造血:幼红细胞在骨髓内分裂成熟过程中发生的“原位溶血”,或红细胞进入循环后很快被破坏,称无效造血。

粒系 1、原始粒细胞:胞体直径10-20微米,圆形或类圆形,胞核较大,圆形或类圆形,居中或略偏位,约占细胞的2/3,核染色质呈细粒状染淡紫红色,排列均匀,平坦如一层薄纱,无浓集,核膜较模糊,核仁2-5个,较小,清楚,胞质量少,呈水粉画蓝色,绕于核周,一般无颗粒。 2早幼粒细胞:胞体直径12-25微米,比原始粒细胞大,园形或椭园形。胞核大,圆形或椭圆形,居中或偏位,核染色质开始聚集,比原始粒细胞粗糙,核仁清晰可见、模糊或消失。胞质量较多,呈淡蓝、蓝或深蓝色,有时在核凹陷处可见淡染或无色区域称初浆。胞质内含

来源骨髓的树突状细胞培养方法特征及其合理时间

来源骨髓的树突状细胞培养方法特征及其合理时间 吴舰宇;宋春芳;许评;刘锐 【期刊名称】《中国组织工程研究》 【年(卷),期】2005(009)023 【摘要】目的:观察从骨髓来源的免疫辅佐细胞树突状细胞的培养操作技术及合理的培养时间.方法:实验于2003-10/2004-12在卫生部细胞移植重点实验室进行.树突细胞来源为健康SD大鼠的骨髓细胞,分别加入4种细胞因子:重组大鼠粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子5 μg/L,重组大鼠白细胞介素45 μg/L,重组大鼠肿瘤坏死因子α 10 μg/L,重组大鼠γ干扰素20μg/L,共培养2周.每隔2 d加细胞因子1次,保持各细胞因子的浓度不变,分离树突细胞采用"培养黏附法".在培养的第3天吸去上清后重新加入培养液,在培养2周后收获悬浮的树突状细胞,分离树突细胞采用"培养黏附法".在培养的第1,3,5,7,9,11,13,15天用光学倒置显微镜观察细胞的形态;取一部分细胞在培养的第7,11,13,15天行流式细胞仪检查,并用PE标记的抗大鼠CD86单克隆抗体检测它的成熟度(CD86单抗阳性为成熟).结果:①树突状细胞的形态:从培养第7天开始细胞周围开始逐渐伸出突起,第13天以后突起五六支左右,且长度逐渐缩短,成熟的树突状细胞伸出长短不等的突起,类似神经细胞的树突.②培养所得的树突状细胞数量:1只大鼠平均得到(1.18±0.21)×107.③树突状细胞的成熟度:培养第7,11,13,15天CD 86单抗的阳性率分别为30%,80%,92%,94%.结论:应用骨髓来源的树突状细胞,在两种常规的细胞因子粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子和白细胞介素4基础上加入肿瘤坏死因子α和γ干扰素,培养2周,应用培养黏附法分离树突状细胞,可得到成熟的树突状细胞,且数量较多.

骨髓细胞形态学检查操作流程

骨髓细胞检验 一、骨髓的取材 骨髓取材方式主要有两种,即骨髓穿刺术及环钻术,后者又称骨髓活检。特别适合用于“干抽”情况下且可看到造血组织的天然结构,能判断造血组织与脂肪组织的比例,有助于对再生障碍时病情严重程度的估计,也有助于骨髓纤维化、骨髓转移癌及MDS 的诊断。 (一)骨髓穿刺部位 1. 胸骨穿刺在第二与第三肋骨之间的胸骨正中线上穿刺,穿刺针长度固定在1cm 以下。 2. 脊突穿刺第三、四腰椎脊突为穿刺点,在此处进行穿刺。 3. 髂前上棘穿刺髂骨前上棘后约3cm 处。 4. 髂后上棘穿刺此处骨质较薄,容易穿刺,骨髓液较丰富,若作骨髓培养,须取 5ml~10ml 骨髓液。 (二)骨髓穿刺时应注意的问题骨髓穿刺一般由临床医生自行操作,检验人员也应了解以下有关问题: 1. 穿刺前必须向患者作耐心的解释,以尽量减少患者的恐惧心理。 2. 穿刺术必须严格无菌操作,盛骨髓的玻片不能接触穿刺针头。 3. 骨髓抽取量不宜过多,一般以少于0.2ml 为最好。抽量过多可导致外周血液稀释,失去 诊断意义。穿刺困难时,只要针芯有一小滴骨髓即可涂片,若需要作细菌培养或其他检 查,也应先抽少量涂片,然后再抽所需量。 4. 干抽的意义干抽是指多部位多次穿刺均抽不出骨髓。可见于骨髓造血细胞异常增生,如 白血病、真性红细胞增多症等,更易见骨髓纤维化症。肯定干抽时可用环钻术取活检标 本,同时将环钻针内沾有的骨髓液涂片。 5. 骨髓液稀释此情况由于吸取骨髓液用力过大或穿刺针头刺入骨髓血窦所致,可见涂片上 骨髓小粒及脂肪滴减少,各阶段细胞比例失调,中性粒细胞分叶核>杆状核,无巨核细 胞、组织嗜碱细胞、网状细胞等。 6. 穿刺部位的差异骨髓造血组织分布不均,且某些病变也可限于局部,因此穿刺部位的不 同,其结果可有显著差异。如再生障碍性贫血,特别是慢性再障,往往远心部位的髂骨 最易首先受损,棘突次之,而胸骨则可再生良好。即或是同一部位的髂骨也有灶性增生 现象,可致两次穿刺结果不相同。某些疾病诊断阳性率也因穿刺部位而异。多发性骨髓 瘤、转移癌时,均以病变部位穿刺阳性率最高。因此对一些疑难病例最好是多部位穿 刺。 7. 死亡病例若需作骨髓穿刺明确诊断时,应在死亡后半小时内进行。 (三)骨髓穿刺成功的指标 1. 在抽搐骨髓的瞬间,病人有特殊的疼痛感。 2. 在黄白色的骨髓小粒,多集中于片尾部。 3. 镜下有骨髓内特有的细胞,如巨核细胞、幼红细胞、浆细胞及网状细胞等。 4. 粒细胞的杆状核与分叶核的比值大于外周血,网织红细胞、有核细胞值均应高于外周 血。 二、骨髓涂片 骨髓涂片的制备是一项重要的工作,绝对不可忽视。有时骨髓取材良好,但由于玻片的不清洁或推片技术不佳,而不能得到满意的涂片。如涂片太厚细胞重叠则无法辨认细胞的结构;涂片太薄,细胞过于分散,则影响检查速度和准确性,甚至漏诊或误诊。因此必须制备薄厚适宜、分布均匀的涂片。

实验四-血涂片形态检查

实验四血涂片形态检查 Examination of Blood Smear 实验原理 血细胞经涂片、固定和染色后,可体现出不同发育阶段及病理生理改变的白细胞,在细胞体积、细胞质成分及酸碱性、细胞核染色质含量及空间排列状态的差异,借助显微镜对上述差异进行总体分析而将各种白细胞区别开来。 成熟红细胞不含细胞核,细胞质的主要成分是血红蛋白,略呈碱性。制成血涂片经瑞-吉染色后,血红蛋白与染液中呈酸性的伊红结合而显桔红色或淡粉红色。同时也展现出红细胞的各种形态学特点。 试剂器材 1.试剂香柏油、二甲苯或乙醇—乙醚清洁液 2.器材经瑞氏染色的血涂片、拭镜纸、目镜测微尺。 操作步骤 1.肉眼观察血涂片的外观和染色情况,正面向上置于显微镜载物台上。 2.镜检 (1)调试好显微镜。 (2)低倍镜观察:采用10×目镜观察血涂片的质量,选择细胞分布均匀、染色良好、细胞排列不拥挤(即红细胞单个分散不重叠)的区域(一般在血涂片的体尾交界处),准备进一步检测。 (3)高倍镜观察:转换40×目镜,整体观察血涂片细胞着色,有无特殊细胞。 (4)油镜观察:在选定的观察区域,滴加香柏油1滴,转换油镜,仔细观察白细胞的形态结构,红细胞的大小、形态是否正常,细胞内有无内容物,以及血红蛋白的充盈度和着色是否正常。同时作好记录。 2.结果统计与报告白细胞分类计数百分比报,对异常形态白细胞描述;对所见大小、形态异常的红细胞及有核红细胞按百分比报告;红细胞内出现异常结构及血红蛋白充盈度异常和着色异常者按有或无报告。 注意事项 应用低倍镜浏览全片,特别是血膜的两侧和尾部,以防异常成分漏检。 参考范围 一、镜下所见正常白细胞形态: 1.中性粒细胞成熟的中性粒细胞胞体呈圆形,直径10μm ~15μm,细胞核呈分叶和单个杆状两种形态。核染色质疏密不匀,部分聚集成块状,DNA和组蛋白分别被美蓝和伊红着色染成深紫红色。细胞质内因充满大量细腻均匀的紫红色中性颗粒,染色后呈均一的呈粉红色。一般以核径最窄处小于最宽处1/3者,视为分叶核;核径最窄处大于最宽处1/3即为杆状核。中性杆状核粒细胞核形多样,胞核细长,弯曲,可呈C形、S形、V形或不规则形。中性分叶核粒细胞细胞核分2叶~5叶,甚至5叶以上,叶间以核丝或核桥相连。 2.嗜酸性粒细胞细胞体呈圆形,直径约13μm ~15μm,略大于中性粒细胞。细胞核多分为两叶,中间以细丝相连呈“眼镜”状,偶见分为3叶~4叶者。细胞核染色质粗糙,染成紫红色。胞质中充满粗大、均匀的桔红色嗜酸性颗粒,颗粒富有立体感,排列整齐、紧密。 3.嗜碱性粒细胞细胞体呈圆形,直径约10μm ~12μm,略小于中性粒细

试述各种血细胞形态结构及功能

试述各种血细胞形态结构及功能? 1、红细胞:成熟的红细胞呈双面微凹的圆盘状,直径约7.5um,无细胞核及细胞器。细胞质内含有大量淡红色的血红蛋白,肯有运输氧及二氧化碳的功能。 2、白细胞:在血液中呈球形,又分为两类:细胞质内有特殊颗粒的称有粒白细胞;无特殊颗粒的称无粒白细胞。 (1)有粒白细胞:根据其所含特殊颗粒的嗜色性,又可分为中性粒细胞,嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞。 1)中性粒细胞:直径10~12um,细胞核多数分为2~5叶,核叶之间有细丝相连;也有少数细胞核呈腊肠形,称为杆状核。细胞核分叶少或不分叶的是比较幼稚的细胞;分叶较多的是比较衰老的细胞。细胞质内有染成淡紫红色的颗粒、颗粒较小,分布均匀。颗粒至少可分为两类:一类是特殊颗粒,数量较多,有杀菌的作用;另一类是嗜天青颗粒,数量较少,能消化细胞所吞噬的异物。中性粒细胞肯有变形运动和吞噬异物的能力,在体内起重要的防御作用。 2)嗜酸性粒细胞:直径10~15um,细胞核多数分为两叶。细胞质内含有嗜酸性颗粒,颗粒较大,大小均匀,染成橘红色。嗜酸性粒细胞能吞噬抗原抗体复合物。 3)嗜碱性颗粒:直径10~11um,细胞核呈S形或不规则形,染色较淡。细胞质内含有嗜碱性颗粒,颗粒的大小不一,分布不均,染成紫蓝色。颗粒中含有肝素、组胺和慢反应物质等。(2)无粒白细胞:包括淋巴细胞与单核细胞。 1)淋巴细胞:呈圆形或椭圆形,大小颇不一致,直径6~16um。细胞核呈圆形或椭圆形。细胞核相对较大,染成深蓝色。细胞质很少,染成天蓝色。还可根据细胞膜的表面结构和免疫功能等方面的差别,在光镜下形态基本一致的淋巴细胞,还可分为T淋巴细胞和B淋巴细胞等数种。T淋巴细胞能识别、攻击和杀灭异体细胞、肿瘤细胞、感染病毒的细胞等;B淋巴细胞能转化为浆细胞,产生抗体。 2)单核细胞:是血液中最大的细胞,直径14~20um。单核细胞呈圆形或椭圆形。细胞核呈肾形,蹄铁形或不规则形,染色浅淡。细胞质较多,染成淡灰蓝色。单核细胞具有活跃的变形运动和一定的吞噬能力。单核细胞在血液中存在的时间较短,即进入结缔组织,转化成巨噬细胞。3、血小板:呈双面微凸的圆盘状,直径2~4um,在血液涂片标本中,血小板多成群分布在血细胞之间,其外形不规则,中央部染成紫红色,周围部染成浅蓝色。血小板在凝血过程中有重要作用。

骨髓细胞形态学

骨髓细胞形态学 骨髓细胞形态学血细胞发育形态演变规律要点原始成熟胞体:大小胞质:量少多色深蓝浅蓝或灰(红)颗粒无有(特异或非特异)胞核:量大小形态圆不规则(或消失)染色质疏松细致紧密粗糙色淡紫色深紫色核仁:可见消失血细胞形态分析要点涂片质量:a.厚薄b.染色c.部位选取细胞发育连贯性:注意细胞发育过程中各阶段的主要特征.结合细胞功能:细胞发育与细胞功能具密切关系粒细胞系一.原始粒细胞正常较少见生存期一天分裂一次胞体大小~μm胞质少色呈天蓝色无颗粒胞核较大位于胞体中央或稍偏一旁染色质呈紫红色纤细的颗粒体非常匀薄而平坦状如薄纱。 核仁清晰呈淡蓝色或无色体积较小约~个。 过氧化物酶染色阴性但后期有时可呈阳性反应为局限性粗颗粒状。 二.早幼粒细胞较原始粒细胞多时间为天分裂次胞体大小μm。 胞质量较多呈淡蓝、蓝或深蓝色。 近核凹陷处常有一淡染区。 此区域首先出现颗粒另整个胞质部分可含有多小不一粗大而不规则的紫红色嗜天青颗粒(高尔基复合体)其数量在初期时的几粒至晚期时可多至整个胞质内胞核仍较大可偏于细胞一侧。 染色质开始聚集呈粗粒网状。 核仁可见或不清晰(个)。 过氧化酶染色阳性。

三.中幼粒细胞较多生存时间天分裂次。 由于胞体中高尔基复合体还生产三种不同的特异性颗粒即中性、嗜酸和嗜碱颗粒。 若胞浆中出现此类颗粒即进入中幼阶段随之嗜天青颗粒逐步减少。 三种中幼粒中嗜酸粒细胞体积最大(μm)、中性粒细胞居中(μm)、嗜碱粒细胞最小(μm)三种细胞各自继续发育成熟。 胞核占胞体左右椭圆形或一侧开始偏平可能出现凹陷染色质聚集呈粗颗粒网状排列或索块状。 核仁基本消失偶见残存核仁。 过氧化物酶染色阴性。 三种特异性颗粒特征中性嗜酸嗜碱大小较一致大小一致大小不等分布均匀分布均匀分布不均染淡紫红色排列紧密排列无序颗粒圆润粗颗粒不规则大染橘红色染紫黑色(早期可染褐色)四.晚幼粒细胞较多生存时间天无分裂功能晚幼粒细胞是于中幼粒细胞的基础上更进一步分化已失去增殖功能主要体现在生理功能的更趋成熟。 胞体渐小中性μm嗜酸μm嗜碱μm。 胞质量较丰富特异性颗粒更多更成熟非特异性颗粒基本消失。 胞核其染色质更紧密呈粗条块状。 常、异染色质分界明显核凹陷更明显(嗜碱粒细胞此期起因颗粒覆盖于核上常无法分辨核形)。 过氧化物酶染色强阳性。

骨髓细胞形态学上的特点

正常骨髓细胞学特点小概 粒细胞系统: 原粒:体:大小ф:10~18μm;约2~3倍RBC 形状:圆或椭圆 浆:1。少;天蓝色;无颗粒;为Ι型原粒 2.少;天蓝色;极少数细小嗜天青颗粒;为Ц型原粒 核:1。形状:圆或椭圆 2.染色质均匀细致;核膜下见紫红色颗粒;淡蓝色核仁2~5个。 早幼粒:体:大小ф:12~20μm;约3~4倍RBC 形状:圆或椭圆 浆:1。色泽:天蓝到浅蓝之间; 2.浆内见大小不一,分布不均匀的紫红色嗜天青颗粒;(个别情 况下出现嗜酸嗜碱特异性颗粒) 核:1。形状:圆或椭圆 2.染色质粗(较原粒粗);核仁可见或见不清 中幼粒:体:大小ф:10~18μm;约2~3倍RBC 形状:圆 浆:1。色泽:浅蓝(较早);淡红(较晚) 2.浆内见颗粒:1)。小且密,淡紫色,嗜中性粒 2).大桔红色,嗜酸性 3).大且不规则,深紫红色:嗜碱性 核:1。形状:椭圆形或一侧核扁平;位于细胞一侧 2.染色质密集,紫红色。 3.核仁消失,核膜明显。 晚幼粒:体:大小ф:10~16μm;约2倍RBC 浆:1。色泽:粉红色;量多;见大量特异性颗粒; 核:1。形状:凹陷呈肾形 2.染色质密集,呈粗条块状。 杆状核:体:大小ф:10~13μm;约1.5倍RBC 形状:圆 浆:1。色泽:粉红色;量多;见大量特异性颗粒; 核:1。形状:带状弯曲 2.染色质密集,呈粗条块状。 分叶核:体:大小ф:10~13μm;约1.5倍RBC 形状:圆 浆:1。色泽:粉红色;量多;见大量特异性颗粒; 核:1。形状:分叶状,2~5叶,叶与叶之间有丝状染色质相连 2.染色质密集,呈块状;色泽深紫红色。

红细胞系统: 原红:体:大小ф:12~20μm;约3~4倍RBC 形状:圆或椭圆 浆:1。少;不透明,深蓝色;无颗粒(罕见少数颗粒);边缘有伪足 核:1。形状:圆或椭圆 2.染色质颗粒状,深紫红色;深蓝色核仁1~5个,核周淡染区。 早幼红:体:大小ф:8~18μm;约2~3倍RBC 形状:圆或椭圆 浆:1。稍多;颜色介于蓝色与深蓝色之间:海水蓝; 核:1。形状:圆 2.染色质凝聚,核仁消失,副染色质明显。 中幼红:体:大小ф:8~15μm;约2倍RBC 形状:圆 浆:1。多;颜色灰蓝色(老:蓝色;幼:灰红色); 核:1。形状:小且圆 2.染色质凝聚成块,呈条索状,副染色质清楚,核仁完全消失。 晚幼红:体:大小ф:7~10μm;约1.5倍RBC 形状:圆 浆:1。多;颜色粉红,同RBC; 核:1。形状:更小且圆 2.染色质紫褐色、黑褐色凝聚成块,机构不清。 单核系统:原单:体:大小ф:15~20μm;约3~4倍RBC 形状:圆或椭圆 浆:1。量多;灰蓝色;无颗粒(罕见少数颗粒);边缘不规则 核:1。形状:圆或不规则 2.染色质纤细、疏松;浅蓝色核仁1~3个。 3.有Auer小体为I型;浆中有嗜天青颗粒为Ц型。 幼单:体:大小ф:15~25μm;约3~4倍RBC 形状:圆、椭圆或不规则形 浆:1。量多;灰蓝色;见较多细小嗜天青颗粒; 核:1。形状不一,椭圆、凹陷、扭曲或折叠 2.染色质疏松;较前稍致密。 单核:体:大小ф:12~20μm;约3~4倍RBC 形状:圆、椭圆或不规则形 浆:1。量多;浅灰蓝色;见多粉尘样嗜天青颗粒; 可见少量粗颗粒、空泡,浆边缘有伪足。 核:1。形状不一,呈折叠、分叶或肾形。 2.染色质疏松;有粗网状有。

骨髓涂片细胞形态学检查

实验十一骨髓涂片细胞形态学检查 Morphologic examination of bone marrow smear 试剂器材 正常骨髓涂片、光学显微镜、香柏油、擦镜纸、镜头清洁液。 实验内容 一、粒系细胞形态观察 (一)粒系细胞形态的总特征 1.胞体规则。 2.胞核有明显的变化规律(圆形→椭圆形→一侧偏平→肾形→杆状→分叶) 1.胞质中的颗粒也有明显的变化规律(无颗粒→非特异性颗粒出现→特异性颗粒出现→特异性颗粒增多、非特异性颗粒减少→特异性颗粒)。 (一)粒系各期细胞形态 1.原始粒细胞:圆形或椭圆形,直径10μm~18μm左右。胞核大,呈圆形或椭圆形,可以有浅的凹陷。有2至5个较小而清楚的核仁,染色质呈淡紫红色,细致均匀平坦,如一层薄纱。胞质少,无颗粒或少量嗜天青颗粒(称 副原粒),胞质均匀透明,染天蓝或深蓝色核周常无淡染区。 2.早幼粒细胞:较原粒细胞大,直径12μm~25μm左右。外形与原粒细胞相似,平均直径可达15μm。胞核较原粒细胞略小,圆形或椭圆形,随细胞发育逐渐出现凹陷,核内常染色质仍占优势,但异染色质在核周的凝集较原粒细胞明显,核仁常见。胞质比原粒细胞丰富,胞质内开始出现一些紫红色非特异性嗜苯胺蓝颗粒,大小、形态不一,分布不均,可盖于核,染浅蓝色。 3.中性中幼粒细胞:比早幼粒细胞小,直径10μm~18μm左右。外形呈圆形或椭圆形,有时外形较不规则。胞核较早幼粒小,可有凹陷,核内常染色 质相对减少,异染色质在核周凝集进一步增加,并逐渐向胞核中央发展,两种染色质的比例相近,核仁少见。胞质更丰富,胞质内常出现很多特异性颗粒,可分为中性、嗜酸性和嗜碱性颗粒。中性颗粒呈淡红色,非常细小、均 匀而密集,如粉末状;嗜酸性颗粒较粗大,形如小珠,橘黄或土黄色,分布 均匀,充满胞质;嗜碱性颗粒呈深紫蓝色,大小不规则,排列凌乱,常盖于 核上,以致核形不易看出,胞膜也常常显得不完整。胞质呈浅红色或浅蓝色,常被特异性颗粒掩盖了颜色。 4.中性晚幼粒细胞:略小于中幼粒细胞。直径10μm~16μm左右。胞核较小,肾形或凹陷明显,凹陷程度<1/2假设直径。两端圆钝。核内异染色质占优势,仅有少量常染色质位于近中央部位。无核仁。胞质比中性中幼粒细胞多,有较多的特异性颗粒。胞质淡红色,常被增多的颗粒掩盖。 5.中性杆状核粒细胞:略小于晚幼粒细胞。直径10μm~15μm左右。胞核弯曲成带状,核凹陷更深,超过假设核直径的一半,或核最窄径大于最宽径的1/3。可呈马蹄形或S形,粗细均匀,两端钝圆,尚未分叶。染色质粗糙,排列更紧密,呈细块状,染深紫红色。胞质同晚幼粒细胞。 6.中性分叶核粒细胞:平均直径10~14μm。核一般分3~4叶,各叶之间有异染色质丝相连,无核仁。胞质多,同杆状核粒细胞。 二、红系细胞形态观察 (一)红系细胞形态的总特征 1.核圆、居中。 2.胞质中无颗粒。

骨髓细胞形态特征

骨髓细胞形态特征 细胞名:蓝色胞体特点:粉红色核特点:红色胞质特点:绿色1、原始粒细胞:圆形或类椭圆形,胞核大,核染色质细粒状,核仁2-5个,胞质量少,呈透明天蓝色,无颗粒. 2、早幼粒细胞:圆或椭圆形,胞核大,染色质较原粒粗糙,核仁可见或消失.胞质量少,呈淡兰,蓝或深蓝色,含紫红色天青胺蓝颗粒。 3、中幼粒细胞: 中性中幼粒细胞胞体圆形,胞核椭圆或扁平,染色质成索块状,核仁消失,内含中性颗粒。 嗜酸性中幼粒细胞胞核与中幼粒相识,胞质内粗大、均匀、排列整齐、橘红色的嗜酸性颗粒。 嗜碱性中幼粒细胞胞体,胞核椭圆形,轮廓不清,核染色质模糊,含有紫黑色特异的嗜碱性颗粒。 4、晚幼粒细胞: 中性晚幼粒细胞胞体,圆形,胞核凹陷,核染色质粗糙,排列紧密染浅红色,充中性颗粒。 嗜酸性晚幼粒细胞胞体,胞核在中央或偏一侧,肾形或椭圆,胞质充满嗜酸性颗粒。 嗜碱性晚幼粒细胞胞体核固缩呈肾形,轮廓模糊,含有少量嗜碱性颗粒。 5、杆状核粒细胞: 中性杆状核粒细胞胞体圆形,胞核凹陷核染色质粗糙呈块状。 嗜酸性杆状核粒细胞胞体圆形,胞核和与中性杆状粒细胞相识,充粗大橘红色嗜酸性颗粒。 嗜碱性杆状核粒细胞胞核呈模糊杆状,含有数量较少嗜碱性颗粒。 6、分叶核粒细胞: 中性分叶核粒细胞胞体圆形,胞核分叶状,核染色质浓集或呈小块,浆内分布细小紫红色中性颗粒。 嗜酸性分叶核粒细胞胞核多分两叶,胞质粗大呈橘红色嗜酸性颗粒。 嗜碱性分叶核粒细胞胞核可分3-4叶或分叶不明显,胞质颗粒呈紫黑色。 7、原核红细胞:胞体圆形或椭圆,边缘钝角状或瘤状突起,胞核圆形,核染色质颗粒状,核仁1-2个,深蓝色,核周围淡染区。 8、早幼红细胞:胞体圆形或椭圆形,胞核圆形或椭圆形,核染色质可浓集成小块,核仁模糊或消失,染布透明蓝或深蓝,可见瘤状突起及核周淡染区。 9、中幼红细胞:胞体圆形,胞核圆形或椭圆形,核染色质凝集成索条状或块状,核仁消失,可见嗜多色性。 10、晚幼红细胞:胞体圆形,胞核圆形,核染色质聚集成大块或凝缩成紫黑的团块状,浅灰或浅红色。