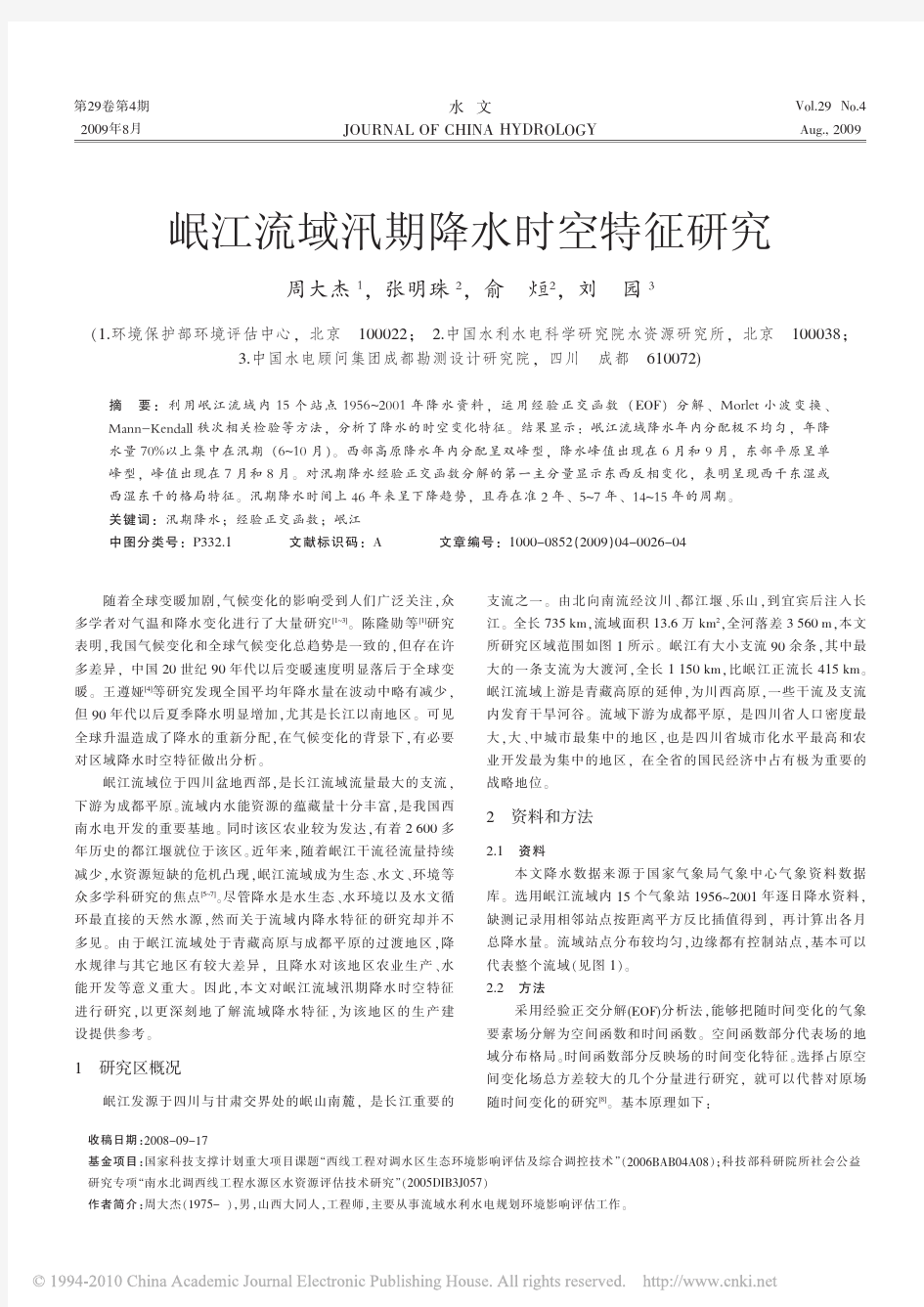

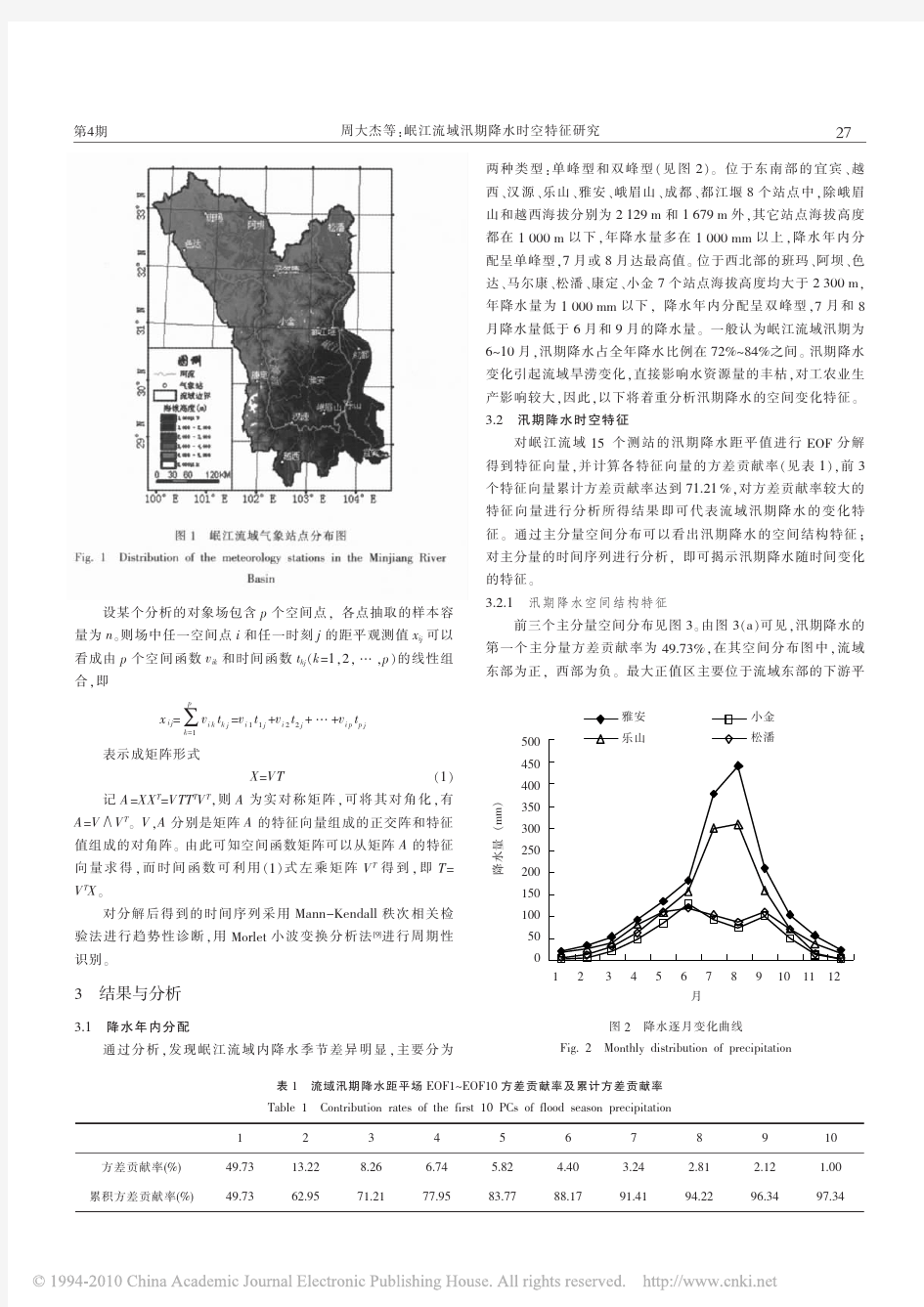

岷江流域汛期降水时空特征研究

地理区域时间分布特征

陆军军官学院五四比武 数学建模竞赛 参赛组编号:022******* 所属队别:学员二旅26队 参赛队员姓名:夏旭东刘小均刘豪 参赛选择的题号是: A 论文题目:地理区域气温时间分布特征

地理区域气温时间分布特征 摘要 1.问题一 问题一是对较短时间内气温的预测,为了能够较准确的预测较短时间段的气温,我们需要对所给数据进行处理,由于问题一是为了求出一天、几天或者一周的气温,我们首先需要计算出三个区每天的平均温度,其次引入三次指数平滑法,并建立时间序列模型,较精确的预测出较短时间的气温,预测结果如下: 20070624 20070624~26 20070624~30 原平均温度22.4 25.37 25 预测值23.91 26.17 26.43 2.问题二 问题二要预测冬季的最高或最低气温,实际上是在第一问的基础上,预测冬季三个月的气温,但这加大了运算量,其实对于最高气温和最低气温是在一个固定的时间段获得的,因此对一年四季随机抽取三天,观察其气温变化曲线,得出了两个时间段,即0-6时和12-16时能达到每日的最低和最高气温,再利用问题一中的基于EMD的神经网络预测,以所给数据为输入,预测下一年同期气温,比较得出最高和最低气温,如下图: 最高气温最低气温 时间20070221 20061223 平均温度17.6 -9.5 3.问题三 问题三要对2007年冬季气温整体进行分析,由于没有给出2007年的真实冬季气温,我们首先要预测出2007年冬季的气温,第二问我们利用基于EMD的神经网络预测法对2006年的冬季最高气温与最低气温进行了预测,而得出的预测值与真实值相比,非常接近。因此我们预测2007年冬季的平均气温,也在原有的模型基础上进行求解。然后分析:1.对07年冬季气温的整体性分析2.对07年冬季气温的地域情况的分析3.对2007年冬季气温最高和最低的时间的分析 关键词:主成分分析希尔伯特黄变换 EMD经验模态分解法神经网络预测时间序列法

描述与阐释降水特征的过程与方法

描述与阐释降水特征的过程与法 前言地理高考如考?考什么?怎么办? (一)如考? (二)考什么? ——《考试大纲》中的考试容 地理学科命题注重考查考生的地理学习能力和学科素养,即考生对所学相关课程基础知识、基本技能的掌握程度和综合运用所学知识分析、解决问题的能力。 1.考核目标与要求 ●获取和解读地理信息 ●调动和运用地理知识、基本技能 ●描述和阐释地理事物、地理基本原理与规律 ●论证和探讨地理问题 2.考试围 考试容主要包括《普通高中地理课程标准(实验)》必修地理1、地理2、地理3,以及《全日制义务教育地理课程标准》的有关容。 对《普通高中地理课程标准(实验)》选修容的考核由各省区根据具体教学情况酌定。 对所列考试容的考查程度不超过课程标准规定的要求。 (三)怎么办? 一、《考试大纲》中的“描述与阐释” 二、《课程标准》中的“降水特征与成因” (一)世界地理中的“降水特征与成因”(6) 1.阅读世界年降水量分布图,归纳世界降水分布特点。 2.运用气温、降水量资料,绘制气温曲线和降水量柱状图,说出气温与降水量随时间的变化特点。 3.举例说明纬度位置、海陆分布、地形等因素对气候的影响。 4.运用地图和其他资料,归纳某地形、气候、水系的特点,简要分析其相互关系。 5.运用图标说出某地区气候的特点以及气候对当地农业生产和生活的影响。 6.根据地图和其他资料概括某自然环境的基本特点。 (二)中国地理中的““降水特征与成因”(6) 1.运用资料说出我国气候的主要特征以及影响我国气候的主要因素。 2.在地图上指出北地区、南地区、西北地区、青藏地区四大地理单元的围,比较它们的自然地理差异。 3.运用地图和气候统计图表归纳某区域的气候特征。 4.运用资料比较区域的主要地理差异。 5.运用资料说出首都北京的自然地理特征、历史文化传统和城市智能,并举例说明其城

广西降水时空分布特征

广西降水时空分布特征 [摘要]本文通过查询1970-2008年广西省的降水资料,对广西降水时空分布特征展开论述。经过调查、分析,发现广西降水分布地域性较为明显,而且各个季节的变化对其降水的分布及情况也产生了一定的影响。文中对广西降水的时间分布特征及地域分布特征展开分析,对气象研究具有一定的参考作用。 [关键词]广西降水时空分布特征 降水属于广西的重要天气现象之一,若持续降水且降水量过大,极有可能产生一定的灾害,包括引发洪水、山体滑坡、塌陷等方面,甚至威胁居民的人身安全及财产安全。因此,对降水的时空分布特征进行研究,可以有效的了解广西省的降水分布特点,从而及时对天气现象开展预测,以便在出现超大降水的情况时及时采取防治措施,降低其所带来的危害。 1降水的时间分布特征 本文中的相关数据资料来源为广西气象台的雨量库,主要以常规化的统计分析方法来进行相应的分析工作。 1.1年、月际变化特征 经过查阅广西气象台的雨量库得知,近十几年来,广西多数地方出现强降水情况,而且强降水的发生频率较高。其中,1994年的强降水日数最多,共120d,占该年的降水量的32.7%;而1989年的强降水日数最少,是近十几年来最少的,共61d,占该年的降水量16.7%,其强降水日数仅为1994年的一半。 此外,结合强降水日数与相应年际变化趋势,可以发现广西省全年都可以出现强降水天气,其实际降水强度在一年中的各个月份也各不相同。而且其强降水的月际分布有明显的双峰型特征,其峰值一般在6月份出现,降水量为16.8d;并于8月份出现第二峰,第二峰并没有第一峰的特征明显,主要为15.6d。在一年之中,广西省一般主要在5-8月份出现强降水情况,其强降水日数占据全年日数的70%左右,尤其是六月份的时候。通过查询资料还发现,强降水过程日数逐月分布呈现单峰型特征,尤其以6月份的强降水日数最多,为4.66d,而在汛期,即4-9月期间出现强降水过程日数占据全年强降水日数的百分之九十以上。 1.2降水日变化特征 由于白昼和夜间热力条件的差异,暴雨存在明显的日变化:等差值线总趋势呈东北—西南走向,即夜间暴雨频数的由桂西北地区向桂西南地区逐渐减少,桂西北的夜间暴雨比白天高出5~7次。以频次差值最大的凌云和岑溪两个测站作代表,分析桂西北和桂东南昼间和夜间暴雨的逐月变化的情况。在白天时段,两个测站的暴雨频次逐月变化有明显的差别:从数量上看,无论在那一月份,陆川

说出我国降水的分布特征

《气候》教学设计(第2课时) 一、教学目标 1.通过阅读我国年降水量分布图,说出我国降水的分布特征;阅读干湿地区分布图,说出我国干湿地区的分布,知道它们的划分依据,提高学生读图、分析、综合、比较的能力,掌握分析气候特征的方法。 2.了解我国降水特点对生产和生活的影响,渗透“学习对生活有用的地理”的理念;知道我国季风的概念、特点、原因和影响范围,了解季风对我国降水时空分配和东部锋面雨带推移的影响,能从利、弊两个方面初步评价季风对人们生产、生活的影响。 二、教学重点、难点 (一)教学重点 我国降水的分布特点及差异。 (二)教学难点 1.干湿地区与人们生产和生活的关系。 2.季风气候的成因及其影响。 三、教学策略 根据课标要求,在学生已有知识基础上,引导学生阅读并分析地图。以启发式教学为主,以问题推动学生的学习,理论联系实际,逐步形成区域地理学习的策略与方法。 四、教学准备 1.教师准备:制作多媒体课件。 2.学生准备:根据教材的导学问题自学课文、绘制中国轮廓地图备用。 五、教学过程 讲授新课──读“中国年降水量分布图”,描述我国降水特征 教师:前面我们学习了我国的气温特征和气温对我们生活的影响,下面的图片展示了哪个自然因素对我们生活的影响?(展示不同区域的建筑形式) 学生回答预设:降水。 教师:(展示建筑所在位置,学生竞猜)刚才的图片反映的情况,我们结合我国年均降水量

的分布来看一下。请同学们读中国年降水量分布图,回答以下4个问题。 1.指出降水最多和最少的地区。 2.年降水量超过1 600毫米的地区大多在。 3.800毫米等降水量线通过___岭、__河附近至_____高原东南边缘。它与我国1月份的___℃等温线大体是一致的。 4.400毫米等降水量线大致通过岭、张家口市、____ 市、_____ 市至喜马拉雅山脉东缘。 5.年降水量200毫米以下的地区大多在。 6.我国降水的地区分布规律是什么?为什么? 【设计意图:问题链式的任务,让学生独立读图。】 教师:观察到现象后,我们需要思考原因,为什么我国降水从东南沿海向西北内陆递减?学生回答预设:西北内陆离海较远,东南靠近水汽源头。 教师:同学们的意思是含有丰富水蒸气的云从东南沿海向西北内陆运动,所以使得降水出现这种变化趋势,是什么推动了云的运动呢? 学生回答预设:风。 教师:由于我国地处世界最大大陆──亚欧大陆,面临世界最大大洋──太平洋,西南临近印度洋,海陆性质差异明显,因此,每年夏季我国盛行由海洋吹向陆地的夏季风──从太平洋吹来的东南季风和从印度洋吹来的西南季风。来自大洋的风,温暖湿润,带来丰沛降水。在夏季风从东南进入西北内陆的过程中,随着距离的增加和不断受到山脉的阻挡,影响越来越小,所以我国降水由东南沿海向西北内陆递减。(展示广州、武汉、北京、哈尔滨年降水量柱状图) 请大家思考两个问题: 1.四城市降水的季节分配均匀吗?降水集中在哪个季节? 2.四城市的雨季长短有何差异? 学生回答预设 1.不均匀,集中在夏季。

(完整版)降水特征

一天里,什么时候最爱下雨 原韦华 新闻背景 随着夏天的到来,雨水逐渐增多,北京的汛期也到了。 那么,在我国的不同地区,一天中什么时间最有可能降雨?不同时段的降雨又往往具有什么样的特征?细心的读者可能都有自己的生活体验,而科学工作者则给出了详细的统计和分析。 ()最早被提及的降水日变化现象是“巴山夜雨” 很多读者都有这样的体会,降水在一天之内不是均匀分布的,有些时间段特别容易下雨,而有些时间段很少有降雨,这就是降水的日变化。 最早被提及的降水日变化现象当属“巴山夜雨”,这早在唐朝的诗歌中就得到体现。最著名的恐怕要算是李商隐《夜雨寄北》中“何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时”描述的浪漫意境;白居易的《长恨歌》中也有叙述,“蜀江水碧蜀山青,圣主朝朝暮暮情;行宫见月伤心色,夜雨闻铃肠断声”。此外李白、王维以及其他朝代的诗句中也多有提及蜀中的夜雨特点。基于现代化的观测数据也证实,四川盆地乃至我国西南诸多地区均存在夜雨的降水特征,可见蜀中的夜雨自古已然,并不是现今才有的现象。 ()为何“忽如一夜春风来,千树万树梨花开” 此前由于观测资料的限制,对于降水日变化的研究相对较少。近年来,中国气象局的宇如聪研究员和他的研究团队全面揭示了我国大陆地区夏季降水的日变化特征,结果显示,在长江上游地区,夏季降水的日峰值通常出现在凌晨0时前后;长江中游地区,降水峰值则在清晨6点左右;长江下游地区,夏季降水的主峰值则集中在下午时段;整个长江流域的夏季降水峰值呈现自西向东滞后的现象。 华南和东北地区主要为午后的降水峰值。陆地上夏季的午后降水峰值较为常见,这通常是由于太阳辐射加热的日变化,致使午后温度较高,暖空气上升造成不稳定,导致降水的发生。陆地上的夜间降水峰值的成因较为复杂,目前还没有定论,可能有局地的山谷风的作用、低层风场的作用以及云层的辐射效应等等。 然而,在冬季,无论是我国的西部还是东部,雨、雪则常常在夜间降落,正如“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”诗句中描绘的那样。

雾霾时空分布特征及形成原因文献综述穆迪

1.雾霾污染的相关概念和理论 (1)雾霾的概念 雾霾中的雾是近地面的云,霾是漂浮在空气中的硫酸、灰尘等组成的气溶胶。在一定光照,温度,湿度和动力因素雾和霾相结合就形成了雾霾。雾霾的主要成分是直径不大于微米的可入肺颗粒物,称为。首先 PM 是“particulate matter”的英文缩写,是指可吸入颗粒物质,在环境领域被称为颗粒物,在大气科学领域被称为大气溶胶粒子。按气象学定义,雾是水汽凝结的产物,主要由水汽组成;按中华人民共和国气象行业标准《霾的观测和预报等级》的定义,霾则由包含 PM 在内的大量颗粒物飘浮在空气中形成。通常将相 对湿度大于 90%时的低能见度天气称之为雾,而湿度小于80%时称之为霾,相对湿度介于80%~90%之间时则是霾和雾的混合物共同形成的,称之为雾霾。 (2)雾霾污染的形成机制 雾霾污染的形成机制非常复杂,既有人为原因,也有大气原因。人类活动中工业生产和居民生活使得污染物大量排放,为雾霾形成提供了物质基础,所以说“污染是元凶”;大气运动包含水平运动和垂直运动两种,在雾霾污染形成过程,空气运动扮演“帮凶”的角色。根据中国科学院最新调查发现,中国大陆雾霾污染源主要是燃煤、工业生产、汽车尾气、生物质燃烧以及扬尘沙尘。其中是主要污染物,其污染源所占比重如图 1-1 所示。 由于人类生产生活产生的排放物形成的一次颗粒物通过地面的界面反应,形成二次无机颗粒;同时其他废气通过大气输送和化学反应,形成二次有机颗粒物,这样就形成雾霾的物质基础。气溶胶与湿润的空气在大气条件出现水平方向连续静风和垂直方向逆温时,就产生雾霾,而雾霾的水汽遇冷凝结成雾或轻雾。 图 1-1 主要来源占比图 (3)雾霾污染的危害 1-3-1雾霾的危害是多方面的,包括对国民经济运行、居民生产生活以及居民身心健康。雾霾天气发生时,空气湿度低于百分之六十,可吸入颗粒物质均匀浮游在于空中,颗粒物质对大气具有一定的散射和吸收作用,使得空气能见度降低,影响交通通讯,工业生产和农业生产。可吸入颗粒物,尤其是可入肺颗粒物通过进入人体循环系统,造成呼吸道炎症、肺炎等病症,加重了人们对于雾霾污染的恐惧感,严重影响人们的身心健康。 雾霾天气发生后,严重的视程障碍威胁着城市道路、高速公路、航空港、海港、航道的安全。2013年1月北京雾霾事件中,曾发生多起交通事故,1月31日雾霾天气加 冻雨双重影响,导致望京往太阳宫方向高架桥上发生100多辆车追尾事故。 (4)雾霾的分类及物理特征 根据能见度和含水量将雾霾过程划分为雾、轻雾、湿霾、霾 4 个不同阶段。雾、湿霾阶段的相对湿度平均为 95%、91%,轻雾和霾阶段平均相对湿度接近,均为 79%。4 个阶段的主要发生顺序为霾?轻雾→湿霾→雾→湿霾→轻雾?霾,雾前湿霾阶段持续时间长于雾后。尺度>2μm 以雾滴为主的粗粒子数浓度、表面积浓度和体积浓度在雾阶段均显著大于其他 3 个阶段,其中霾阶段浓度最低。雾滴表面积浓度和体积浓度谱在 5μm、13μm 及μm 处分别存在峰值,对雾水体积和液水含量的贡献最大的尺度范围为 10~30μm,而轻雾、湿霾和霾阶段粗粒子谱均为单峰型。尺度>μm 的细粒子表面积浓度谱形在雾和湿霾阶段、轻雾和霾阶段分别相似,雾和湿霾阶段数浓度占优势的尺度范围分别为 ~μm 和 ~μm,轻雾及霾阶段数浓度优势粒子尺度范围均为~μm。4 个阶段数浓度最大差异出现在 ~μm 范围,从高到低依次为轻雾、霾、湿霾、雾。<μm、~μm 和>μm 的气溶胶粒子最高数浓度分别出现在霾、轻雾和雾阶段。从霾、轻雾、湿霾到雾的转换过程中,以 ~μm 为界,小粒子减少,大

我国的降水分布及原因

影响我国降水主要因素有哪些 我国气候特点是季风气候显著,大陆性气候范围广,雨热同期,气候类型复杂多样。 时间分布:季节分配不均匀,夏季多冬季少,年纪变化大。各地区降水主要集中在夏季(6--8月),在东部季风区,随着夏季风向北扩张,愈往北或愈深入内陆,雨量愈加集中。北方夏季降水量占全年的65--75%,而南方不到50%。呼和浩特夏季降水占全年的67.5%,赤峰占72.5%,而南宁和贵阳分别占48.8%和46.6%。青藏高原大部分地区夏季降水量占全年的70%以上,最大降水量在雅鲁藏布江西部河谷占80%以上。全国仅有少数地区,如伊犁河谷阿尔春地区四季降水均匀,各占全年的20--30%左右 空间分布:由东南沿海向西北内陆递减。区大于1600毫米的降水量带,有广西、云南、海南、西藏的一部分和湘西、鄂西地区,其中广西、云南、海南的一些山地以及西藏东南喜马拉雅山东南坡,年降水量可达2000毫米以上。喜马拉雅山南翼迎风坡的巴昔卡年降水量约4500毫米,是我国大陆上最大的降水中心,在全国仅次于台湾岛火烧寮(年降水量6557.8毫米)。五指山迎风坡的琼中年降水量达2447 毫米,位于印度洋西南季风迎风财坡面上的云南西盟达2812.9毫米,均为我国著名的多雨中心。达到800──1600毫米的降水量带,有广西、贵州、四川西部的大部分地区,达到400──800毫米的降水量带,分布在大兴安岭山地、内蒙古高原东南边缘和青藏高原东南边缘地区;达到200─400毫米的降水量带,分布在内蒙古高原和青藏高原东部,以及西北内陆地区的天山、阿尔泰山迎风坡低山地带。新疆、内蒙古西部、宁夏、青海、西藏北部和甘肃河西走廊的民族地区等西北广大内陆干旱地区,年降水量为100 毫米左右。准噶尔盆地为100--200毫米,塔里木盆地、柴达木盆地在50毫米以下。吐鲁番盆地西侧的托克逊年降水量5.9毫米,天山东端靠近中蒙边境的淖毛湖为12.5毫米,均是我国雨量最少的地方。 降水量的年际变化大是季风气候的一个特点,每年季风退时间的迟早和雨带在某一地区停留时间的长短都使得每年的降水量出现差异。一般说,降水量多的地区,降水的年际变化较小;反之,变化就大。我国降水变化最小的地区在云南南部,全国降水变化最大的是西北干旱地区。 影响我国降水量分布的主要因素有:大气环流、海陆位置、纬度位置、地形、下垫面、人类活动等。其中地形、下垫面、人类活动因素影响的主要是局地降水分布,而、大气环流、纬度位置、海陆位置是影响我国降水分布的最主要因素。 1.纬度位置决定着气压带、风带的分布,进而影响降水分布。我国雨带的推移和副热带高气压的季节移动趋势是一致的,即我国的降水很大程度上受到副高的控制。五月份,北上的暖湿气流与南下的冷空气在南岭一带相遇,雨带在此徘徊,华南雨季开始;六月份,雨带随锋面推移到长江流域,并在长江中下游地区大约摆动一个月左,阴雨连绵,此时正值梅子黄熟时节,称为长江中下游地区的梅雨季节;七、八月份,雨带随锋面推进到华北、东北等地,我国北方降水量显著增加;九月份,北方冷空气势力增大,雨带随锋面迅速撤回到长江以南,加上有台风雨配合,此时华南雨水仍较多。有的年份,副热带高气压势力较强,北进速度快,则会出现南旱北涝的情况,有的年份,副热带高气压势力弱,长期在低纬度徘徊,则会出现南涝北旱的局面。 2.大气环流(季风)对降水的影响.我国的降水分布,东南沿海>1000mm,秦淮一线800mm,西北非季风区<400mm,南疆中部<50mm,因而可以得出中国年降水量空间分布规律:自东南

雾霾时空分布特征及形成原因文献综述 穆迪

雾霾时空分布特征及形成原因文献综述 1.雾霾污染的相关概念和理论 (1)雾霾的概念 雾霾中的雾是近地面的云,霾是漂浮在空气中的硫酸、灰尘等组成的气溶胶。在一定光照,温度,湿度和动力因素雾和霾相结合就形成了雾霾。雾霾的主要成分是直径不大于2.5 微米的可入肺颗粒物,称为PM2.5。首先PM 是“particulate matter”的英文缩写,是指可吸入颗粒物质,在环境领域被称为颗粒物,在大气科学领域被称为大气溶胶粒子。按气象学定义,雾是水汽凝结的产物,主要由水汽组成;按中华人民共和国气象行业标准《霾的观测和预报等级》的定义,霾则由包含PM 2.5在内的大量颗粒物飘浮在空气中形成。通常将相对湿度大于90%时的低能见度天气称之为雾,而湿度小于80%时称之为霾,相对湿度介于80%~90%之间时则是霾和雾的混合物共同形成的,称之为雾霾。 (2)雾霾污染的形成机制 雾霾污染的形成机制非常复杂,既有人为原因,也有大气原因。人类活动中工业生产和居民生活使得污染物大量排放,为雾霾形成提供了物质基础,所以说“污染是元凶”;大气运动包含水平运动和垂直运动两种,在雾霾污染形成过程,空气运动扮演“帮凶”的角色。根据中国科学院最新调查发现,中国大陆雾霾污染源主要是燃煤、工业生产、汽车尾气、生物质燃烧以及扬尘沙尘。其中PM2.5是主要污染物,其污染源所占比重如图1-1 所示。 由于人类生产生活产生的排放物形成的一次颗粒物通过地面的界面反应,形成二次无机颗粒;同时其他废气通过大气输送和化学反应,形成二次有机颗粒物,这样就形成雾霾的物质基础。气溶胶与湿润的空气在大气条件出现水平方向连续静风和垂直方向逆温时,就产生雾霾,而雾霾的水汽遇冷凝结成雾或轻雾。 图1-1 PM2.5主要来源占比图 (3)雾霾污染的危害 1-3-1雾霾的危害是多方面的,包括对国民经济运行、居民生产生活以及居民身心健康。雾霾天气发生时,空气湿度低于百分之六十,可吸入颗粒物质均匀浮游在于空中,颗粒物质对大气具有一定的散射和吸收作用,使得空气能见度降低,影响交通通讯,工业生产和农业生产。可吸入颗粒物,尤其是可入肺颗粒物通过进入人体循环系统,造成呼吸道炎症、肺炎等病症,加重了人们对于雾霾污染的恐惧感,严重影响人们的身心健康。 1.3.2雾霾天气发生后,严重的视程障碍威胁着城市道路、高速公路、航空港、海港、航道

降水特点的描述和原因分析

气候专题复习 二、降水特点的描述和原因分析 (一)案例 1、(08年四川卷)36.(36分)图7所示国家人口稠密,经济以传统农牧业为主,森林覆盖率为29%。完成下列要求。 (2)推测该国降水特点及成因。(10分) 答案:2)特点:(除北部高山地区外,)年降水丰富(降水量多),集中于夏(雨)季 成因:夏(雨)季,西南季风从印度洋带来的丰沛水汽,受地形抬升(降水丰富)。(冬季受东北季风影响,降水较少。) 2、(2010年北京卷)36.(36分)读图10,回答下列问题 (1)说明甲地降水特征及其形成原因。(8分) (1)年降水量900毫米左右 (较丰富),夏季(1月)少雨, (1分)冬季(7月)多雨;夏季 (1月)受副热带高压影响,冬季 (7月)受西风控制。

3、(2010·福建卷)阅读分析材料和图表,结合有关知识,完成下列各题。材料一古马里是13世纪~16世纪期间西非草原上繁荣的贸易帝国。 下图示意该区域的地理环境。 (1)指出尼日尔河从P点到Q点河段的水量变化趋势,并分析其自然原因。 (2)比较甲、乙两地6~8月降水量的主要差异,并分析原因。 答案:(1)变化趋势:水量减少。 原因:该河段所处区域降水量少,蒸发量大(流经半干旱、干旱地 区);少支流汇入;河水下渗严重。 (2)主要差异;甲地降水明显多于乙地。 原因:甲地受来自海洋的西南气流和沿岸暖流影响,地处山地迎 风地带,降水丰富;乙地地形平坦,西南 气流受地形抬升不显 著,并受离岸寒流影响,降水较少。 图5示意某区域多年平均降雪量与雪期 (从当年初雪日到次年终雪日的天数)的 空间分布。 该区域内丘陵区每年因融雪径流造成的 土壤侵蚀较为严重。 (1)根据等雪期线的分布,分析沿MN一线的 地形分布特点。(12分) (2)比较甲、乙两地雪期与降雪量的差异,并 解释原因。(6分)

中考地理知识点:中国气候特征

中考地理知识点:中国气候特征 中国气候特征成因气候类型冬、夏气温特征及成因温度带我国降水的分布特征及成因干湿地区特殊天气和气象灾害 1、我国冬夏气温分布特点及成因温度带 (1)冬季南北气温差异大,南方温暖,越往北气温越低,成因:①纬度因素;中国位于北半球,越往北太阳辐射角越小,辐射越弱。冬季越往北白昼(日照)时间越短,所以北方温度越低;②冬季风因素:北方地区邻近冬季风的发源地,冬季时特别寒冷。 (2)夏季南北气温都较高。成因:夏季虽然越往北太阳辐射角越小,辐射越弱。越往北白昼(日照)时间越长,累积的太阳辐射能量较多,所以北方的夏季温度也较高。 (3)温度带:寒温带、中温带、暖温带、亚热带、热带、高原气候区。 2、我国降水的分布特征及成因 (1)降水地区分布规律:降水地区差异大,从东南沿海向西北内陆逐渐减少。 降水时间分布规律:中国降水的时间分配很不均匀。大部分地区降水集中于夏季,年际变化大。 中国降水最多的地方是火烧寮;最少的地区是吐鲁番盆地中的托克逊。

(2)中国四类干湿地区:湿润地区、半湿润地区、半干旱地区、干旱地区。 3、中国气候类型气候特征成因 (1)中国主要气候特征:气候复杂多样,季风气候显著。主要气候类型:温带季风气候、亚热带季风气候、热带季风气候、 温带大陆性气候、高山高原气候 (2)季风气候显著: 季风区与非季风区的界线: 大兴安岭、阴山、贺兰山、巴颜喀拉山、冈底斯山一线。 4、特殊天气和气象灾害 (1)多特殊天气 寒潮:时间:冬半年,影响:寒潮南下经过的地区产生急剧降温、霜冻、大风有时还伴随着雨雪天气。 梅雨:时间:夏初,范围:江淮流域。 台风:时间: 5-10月,影响:台风过境时,通常出现狂风暴雨天气。台风登陆后,带来得雨水能够缓解旱情。 沙尘暴:时间:春季,范围:北方时间:夏初,范围:江淮流域。地区。 (2)多旱涝灾 洪涝是我国发生频繁的自然灾害。 干旱是对我国农业影响最大、最常见且分布范围最广的一

地理事象的时空分布特征及规律问题专题复习

地理事象的时空分布特征及规律问题专题复习 高考考点: 高考考点: ◆描述地理事物及现象时空分布特征和规律。(时间:季节年际日) [空间:水平垂直纬度(南北)海陆(东西)] ◆阐释地理事物及现象时空分布成因、原理及其与人类的关系。 (一)、点状地理事物的描述 地理事物呈点状,说明其背景比例尺很小,往往是要求描述其分布特点。描述时应从大范围去考虑。 例1:读图3,说明历届现代夏季奥运会举办城市的地区分布特点。 主要集中分布在北半球中纬度地区(或欧洲和北 美洲)。 答案分析: 此题要求描述的是点状地理事物的位置属性。图 中给出的是海陆简图,不是地形图,不需要考虑 海拔差异。又因为这些城市都是分布在陆地上, 也不必考虑海陆差异。所以只需纬度(南北)差 异。 例2:M江是珠江水系三大河流之一,流域面积 90%在广东省境内。流域内拥有较丰富的水资源、 土地资源、矿产资源、生物资源、旅游资源。根 据下述资料,结合所学知识,回答问题。(共14 分)(08广东卷) 4)分析该流域城镇的地理分布特点和成因。(5分) 答:地理分布特点: ①沿河流与交通线分布; ②南部和中部多,北部少。 成因: ①水、陆交通便利,供水方便; ②中、南部地势低平,有利于城镇建设; ③中、南部经济发展水平较北部高,较有利于城镇发展。疏 密 方 位 叠 加

1、点状分布图答题方法 (3)甲区域的城镇分布有明显特征。请你归纳出三点。(6分) 答:主要分布在东部;沿交通线分布;沿谷地(沿河流)分布。 2.读图6,从自然条件和社会经济条件两方面分析我国汽车工业中心的分布特点。 多数分布在季风区内,沿河近海的平原地区; 多数 分布在交通便利,经济较发达的人口、城市密集地 区。 3.读“某国南部水系及其城市分布图”,回答下列 问题:概括乙河南部地区城市分布的特点。 城市多沿河分布,较为均匀,等级较高的城市数目 少,且距离较远。

天津市2013-2016年汛期逐时降雨特征分析

天津市2013-2016年汛期逐时降雨特征分析 发表时间:2018-05-23T10:07:44.127Z 来源:《基层建设》2018年第6期作者:乔荣1 郭俊辰2 [导读] 摘要:分析结果指出,天津市2013-2016年汛期多年平均降雨量411.0 mm、平均降雨小时数133.9 h、平均雨强3.1 mm/h,北部山区为高值中心;日降雨量与雨强变化趋势基本一致,总体呈现“两峰一谷”趋势,14:00-16:00和2:00-3:00为高值区,9:00-13:00为低值区。 1.天津市水文水资源勘测管理中心天津 300061 2.海河水利委员会海河下游管理局海河防潮闸管理处天津 300452 摘要:分析结果指出,天津市2013-2016年汛期多年平均降雨量411.0 mm、平均降雨小时数133.9 h、平均雨强3.1 mm/h,北部山区为高值中心;日降雨量与雨强变化趋势基本一致,总体呈现“两峰一谷”趋势,14:00-16:00和2:00-3:00为高值区,9:00-13:00为低值区。 关键词:天津市汛期降雨降雨日变化降雨持续性 1.研究区概况及数据来源 天津市位于华北平原东北部,海河流域下游,北依燕山,东临渤海,介于东经116°42′~118°04′,北纬38°34′~40°15′之间,土地总面积1.19万km2,其中平原占93.9%,山区占6.1%。地势西北高、东南低,大部分地区地势平坦,海拔在2~10 m之间,山区集中在北部地区。本文所采用的数据来自于天津市水文水资源勘测管理中心,选取2013~2016年汛期(6~9月份)记录连续性较好、空间分布相对均匀的自动监测站逐时降雨数据,共计48个站点;将每小时降雨量大于等于0.1 mm判定为有效降雨,总计25702条数据。 2.降雨空间分布特征 2.1 方法描述 根据小时降雨强度,将降雨分为4级,分别为0.1 mm/h≤R<10 mm/h、10 mm/h≤R<20 mm/h、20 mm/h≤R<30 mm/h、R≥30 mm/h。依此划分,对天津市2013~2016年汛期平均降雨量、降雨小时数、雨强等进行空间分布特征分析。本文降水空间插值采用的是反距离加权法(IDW)。其计算公式如下: 其中Z是估计值,Zi是第i(i =1,2,…,n)个样本,Di是距离,P是距离的幂,它显著影响内插的结果。通过反复试验,根据均方根误差最小的标准,对幂指数进行了优化。 2.2 降雨空间分布情况 天津市2013-2016年汛期多年平均降雨量411.0 mm,高值中心位于北部山区,西北部和南部地区降雨量也较高,总体呈由西北向东南递减趋势。0.1 mm/h≤R<10 mm/h 级别的降雨量占总数的一半,10 mm/h≤R<20 mm/h和R≥30 mm/h 级别的降雨量高值中心为北部山区、中北部和南部地区,20 mm/h≤R<30 mm/h 级别的降雨量高值中心分布不明显。多年平均降雨小时数133.9 h,高值中心位为北部山区,中心城区及北郊~沿海地区中部一带数值也较高,南部地区则较低。0.1mm/h≤R<10 mm/h 级别的降雨小时数占总数的9成,R≥10 mm/h 的各级别降雨小时数高值中心与降雨量分布情况类似。多年平均雨强3.1 mm/h,高值中心位为北部和南部地区,西北部地区~中心城区南郊雨强也较大。10 mm/h≤R<20 mm/h 级别的雨强高值中心位于中北部、东部、南部的三条分布带中,20 mm/h≤R<30 mm/h 和R≥30 mm/h 级别的雨强高值中心分别位于西南部地区~中心城区南郊和西北部地区~中心城区北郊一带。 2.3 空间分布特征分析 天津市北部山区降雨量多、降雨历时长、降雨强度大。这是由于暖湿气流受燕山山脉抬升,在山前迎风坡形成多雨区造成的。中心城区及其近郊降雨历时相对偏长,当R≥20 mm/h时,部分区域的降雨量、降雨历时、雨强有所增强。这与城市热岛效应相关,由于城市下垫面的粗糙度增加、地面和近地层温度增高、空气中污染物的增多,近地层的大气风温结构随之改变,在一定程度上造成短时强降雨发生频率增多。包括宝坻、武清、宁河在内的中北部地区向来为天津市的暴雨中心,当10 mm/h≤R<20 mm/h和R≥30 mm/h时,部分区域的降雨量、降雨历时、雨强较大。该区域人为开发程度低、以田地、林地为主,河道湖泊众多,其间还有水库、湿地,存在独特的小气候,对降雨增多有一定影响。包括静海、滨海新区南部在内的南部地区降雨强度较大,当10 mm/h≤R<20 mm/h和R≥30 mm/h时,部分区域的降雨量、降雨历时、雨强增强明显。该区域内有北大港湿地,又濒临河北省南大港湿地,与中北部地区情况类似,有小气候存在。 3.降雨变化特征 3.1 逐时降雨的日变化特征 将逐时降雨数据按一日24 h时段划分,进行降雨量、降雨小时数和雨强统计。如图1所示,天津市2013-2016年汛期多年平均日降雨量和降雨强度变化趋势基本一致,均存在明显的峰谷区,总体呈现“两峰一谷”趋势。14:00-16:00和2:00-3:00为高值锋区,9:00-13:00为低值谷区,22:00-24:00降雨量和降雨强度也较高。降雨小时数则呈现“单峰单谷”趋势,高值峰区为2:00-5:00,低值谷区为与降雨量、雨强一致,为9:00-13:00。下午和傍晚各时段降雨小时数波动不明显,在此不作为峰值区看待。

江苏省降雨时空分布特征研究

龙源期刊网 https://www.360docs.net/doc/d211547575.html, 江苏省降雨时空分布特征研究 作者:徐晨光冯新峰郑志伟申子通 来源:《现代农业科技》2014年第20期 摘要根据江苏省13个气象观测站点的分布位置建立泰森多边形,并利用普通克里金插值法和建立的基尼系数降雨分布不均匀性模型,对南京市和江苏省1961—2010年的降雨量、基尼系数和洛伦茨不对称系数的系列进行研究。结果表明:近50年来,江苏省年降雨量在空间上呈现明显的梯度变化,从东南沿海向西北内陆逐渐减少;江苏省年降雨量趋于增加,降雨年内时间分布趋于均匀,较多月份的降雨量占年降雨量的比例增大。雨季月份降雨量较集中,东南部大暴雨发生的频次增加,增大水土流失发生的可能性;非雨季月份降雨量较少,西北部容易造成土壤干旱,对植被生长和生态恢复极为不利。 关键词降雨;分布模型;时空分布;江苏省 中图分类号 P426.6 文献标识码 A 文章编号 1007-5739(2014)20-0236-04 随着全球变暖所带来的负面影响日益突出,气候变化所诱发的环境问题受到人们的广泛关注,诸多学者对各类气象要素(如降雨、气温、蒸发等)进行了大量研究,并取得了一系列进展[1-3]。降雨作为水资源的一个重要方面,其多寡和分布直接影响到区域经济的发展。 江苏省地处我国东部的江淮流域,工农业比较发达,但旱涝灾害严重,对当地经济社会的可持续发展和人民生命财产安全造成了不良影响。近年来,江苏省降雨量的时空分布趋势比较受关注,但对降雨量的年内变化分布趋势却研究较少[4-5]。提高对江苏省降雨时空的预测能力对当地经济社会发展有重要意义,因此该文借助于地理信息系统技术,借鉴基尼系数的构建思路,利用洛伦茨曲线的特征分析,对江苏省13个观测站1961—2010年间降雨年内分布的均匀度进行定量分析,以为合理利用气候资源、优化产业布局、促进农业生产提供参考。 1 资料与方法 1.1 资料选取 选取江苏省13个气象台观测站点(徐州、赣榆、盱眙、淮阴、射阳、南京、高邮、东台、南通、吕泗、常州、溧阳、吴县东山)1961—2010年的逐月降雨量值。 1.2 研究方法 运用Analysis Tool中CreateThiessen Polygons工具为江苏省13个气象观测站点创建泰森多边形,并求出每个多边形的面积,以及该多边形在江苏省总的土地面积中所占的比例;应用ArcMap9.3地统计学模块(Geostatistics)中普通克里金插值方法插值形成面雨量,分析研究区多年月均及年均面降雨量的空间分布;利用建立的基尼系数降雨分布不均匀性模型,对研究区

我国水资源的时空分布特点

我国水资源的时空分布特点,可通过降水、蒸发、径流等水平衡要素的分布反映如下: 1) 我国水资源人均和亩均水量少 我国水资源总量为28124亿m3,其中河川径流量为27115亿m3,居世界第六位。但我国人均水资源量只有2710 m3,约为世界人均水资源的1/4,列世界第88位。亩均水资源量也只有1770m3,相当于世界平均数的2/3左右。因此,虽然我国水资源总量并不少,但人均和亩均水量并不丰富。 2) 水资源时空分布不均匀,水土资源组合不平衡 我国水资源的时空分布很不均匀,与耕地、人口的地区分布也不相适应。我国南方地区耕地面积只占全国35.9%,人口数占全国的54.7%,但水资源总量占全国总量的81%;人均而北方四区水资源总量只占全国总量的14.4%,耕地面积却占全国的58.3%。由于季风气候的强烈影响,我国降水和径流的年内分配很不均匀,年际变化大,少水年和多水年持续出现,旱涝灾害频繁,平均约每三年发生一次较严重的水旱灾害。 3) 水土流失严重,许多河流含沙量大 由于自然条件的限制和长期人类活动的结果,中国森林覆盖率只有12%,居世界第120位,水土流失严重,全国水土流失面积约150万km2,约占国土面积1/6。结果造成许多河流的含沙量大,如黄河年平均含沙量为37.7kg/m3,年输沙总量16亿t,居世界大河之首。 4) 我国水资源开发利用各地很不平衡 在南方多水地区,水的利用率较低,如长江只有16%,珠江15%,浙闽地区河流不到4%,西南地区河流不到1%。但在北方少水地区,地表水开发利用

程度比较高,如海河流域利用率达到67%,辽河流域达到68%,淮河达到73%,黄河为39%,内陆河的开发利用达32%。地下水的开发利用也是北方高于南方,目前海河平原浅层地下水利用率达83%,黄河流域为49%。 5)水资源供需矛盾尖锐 缺水的干旱半干旱我国面积占52%,地下水超采严重,水资源不够,人们在地下寻找水源宝藏,深层地下水都是上万年甚至于更长时间蓄积的水,现在都拿出来用了。华北平原累计超采水量达到1000亿立方米,中国668个城市三分之二有不同程度的缺水,缺水带来的工农业年损失巨大,以千亿计算。水资源污染严重,水环境污染问题涉及到人类的健康,“三湖、三河”污染态势在扩大,现在黄河已经找不到干净的水,很多地方都是劣质水,黄河的污染与泥沙问题很严重,黄河既有泥沙,又有各种各样的污染物在河道内。华北地区的白洋淀污染也非常严重,水几乎是黑色。 水环境、大气污染对人体健康的影响,水污染导致甲肝、伤寒、血吸虫等疾病,废污水、水与食品的污染导致肝癌、胃癌是中国农村人口死亡的主要原因,中国肝癌死亡率为世界第一。污染造成的经济社会损失巨大,水污染和大气污染造成的损失相当于GDP的3.5%到8%。与水相关的生态退化,全国有356万平方公里水土流失,干旱沙化土地100万平方公里,每年以3436平方公里扩张,我国森林率只有18%,我国大约有三分之二的草场退化。沙漠化的情况严重,地下水枯胡杨林大量的死亡,植被破坏造成水土流失,牧场退化,草原沙化。沙漠化引起了沙尘暴以及黄河河道的断流等很多问题。华北地下水严重超采,最大超采量达到150%,地下水位持续下降,原来地下水位在80米左右,现在地下水位标高大概为30米左右,下降了30多米,

我国水资源的时空分布特点

1) 我国水资源人均和亩均水量少 我国水资源总量为28124亿m3,其中河川径流量为27115亿m3,居世界第六位。但我国人均水资源量只有2710 m3,约为世界人均水资源的1/4,列世界第88位。亩均水资源量也只有1770m3,相当于世界平均数的2/3左右。因此,虽然我国水资源总量并不少,但人均和亩均水量并不丰富。 2) 水资源时空分布不均匀,水土资源组合不平衡 我国水资源的时空分布很不均匀,与耕地、人口的地区分布也不相适应。我国南方地区耕地面积只占全国%,人口数占全国的%,但水资源总量占全国总量的81%;人均而北方四区水资源总量只占全国总量的%,耕地面积却占全国的%。由于季风气候的强烈影响,我国降水和径流的年内分配很不均匀,年际变化大,少水年和多水年持续出现,旱涝灾害频繁,平均约每三年发生一次较严重的水旱灾害。 3) 水土流失严重,许多河流含沙量大 由于自然条件的限制和长期人类活动的结果,中国森林覆盖率只有12%,居世界第120位,水土流失严重,全国水土流失面积约150万km2,约占国土面积1/6。结果造成许多河流的含沙量大,如黄河年平均含沙量为37.7kg/m3,年输沙总量16亿t,居世界大河之首。 4) 我国水资源开发利用各地很不平衡 在南方多水地区,水的利用率较低,如长江只有16%,珠江15%,浙闽地区河流不到4%,西南地区河流不到1%。但在北方少水地区,地表水开发利用程度比较高,如海河流域利用率达到67%,辽河流域达到68%,淮河达到73%,黄河为39%,内陆河的开发利用达32%。地下水的开发利用也是北方高于南方,目前海河平原浅层地下水利用率达83%,黄河流域为49%。 5)水资源供需矛盾尖锐 缺水的干旱半干旱我国面积占52%,地下水超采严重,水资源不够,人们在地下寻找水源宝藏,深层地下水都是上万年甚至于更长时间蓄积的水,现在都拿出来用了。华北平原累计超采水量达到1000亿立方米,中国668个城

推荐八年级地理上册第二章第二节气候第2课时我国降水的时空分布特点及影响教案新版新人教版

第二节气候第2课时我国降水的时空分布特点及影响 教学目标: 知识目标: 1.知道我国降水的时空分布特点。 2. 分析我国降水的时空分布差异的原因。 3.知道知道我国的主要干湿地区及划分依据。 4. 理解不同的干湿地区与人们的生产和生活的关系。 能力目标:培养学生读图、用图、提取有用地理信息的能力。 情感目标:使学生懂得因地制宜、合理利用资源,使人和环境相互协调发展是至关重要的。教学重点 我国降水的分布特点及差异原因。 教学难点 1.有关降水图的分析判读,培养学生读图、用图、提取有用地理信息的能力。 2.干湿地区与人们的生产和生活的关系。 教学方法 读图分析、观察对比、自主学习与探究学习等为主的教学方法。 教学过程 【情境导入】 上节课,我们了解了我国南北气温的差异,搞清了我国冬夏气温的分布特点及温度带的划分与分布。这节课,再来学习我国降水的时空分布特点及影响。 明确学习任务并回顾旧知。 两大任务(规律探究): 1.我国降水空间分布规律 2.我国降水时间分布规律 一、我国降水空间分布规律 看图:《中国年降水量的分布图》,引导学生按照阅读等降水线地图的步骤和方法阅读上述图,从中找出并观察判断1600毫米、800毫米、400毫米和200毫米等降水量线分别穿过我国哪些地方? 1.1600毫米等降水量线主要穿过江南丘陵、两广丘陵、云贵高原东南和西部、青藏高原东南部;800毫米等降水量线主要穿过山东丘陵、黄淮平原、黄土高原南部、四川盆地、云贵高原北部、青藏高原东南部;400毫米等降水量线主要穿过大兴安岭西侧、东南侧,内蒙古高原南部、黄土高原北部、青藏高原东部;200毫米等降水量线主要穿过内蒙古高原中

西北地区降水特征分析

Advances in Geosciences地球科学前沿, 2019, 9(12), 1237-1243 Published Online December 2019 in Hans. https://www.360docs.net/doc/d211547575.html,/journal/ag https://https://www.360docs.net/doc/d211547575.html,/10.12677/ag.2019.912130 Analysis of Precipitation Characteristics in Northwest China Huimin Wang School of Atmospheric Sciences, Chengdu University of Information Technology, Chengdu Sichuan Received: Nov. 21st, 2019; accepted: Dec. 4th, 2019; published: Dec. 11th, 2019 Abstract In this paper, the monthly precipitation observation data of 111 observation stations in northwest China from 1966 to 2015 were collected from the monthly data of surface climate data in China. The results show that precipitation in northwest China is increasing from northwest to southeast. The annual precipitation in northwest China showed an obvious increase trend, with a linear trend of 0.463 mm/year. The m-k test results of precipitation sequence showed that there was no obvious abrupt change in northwest China, and the annual precipitation showed an increasing trend. The results of EOF analysis on the first eigenvector show that the overall precipitation in northwest China is inversely correlated with that in the east and west. After 1987, the precipita-tion in the east is less while that in the west is more. Keywords Northwest Region, Precipitation, M-K Inspection, EOF 西北地区降水特征分析 王慧敏 成都信息工程大学大气科学学院,四川成都 收稿日期:2019年11月21日;录用日期:2019年12月4日;发布日期:2019年12月11日 摘要 本文利用中国地面气候资料月值数据集中西北地区111个观测站1966~2015年的逐月降水观测资料,从年际尺度对西北地区的空间分布和时间变化趋势等方面进行了分析。结果表明:西北地区降水量在空间