第二十九章 肝炎病毒

第二十九章肝炎病毒

肝炎病毒是以肝细胞为主要感染细胞,引起病毒性肝炎的病原体。病毒性肝炎是当前危害人类健康的疾病之一。目前公认的人类病毒性肝炎病毒至少有五种,包括甲型肝炎病毒(HAV)、乙型肝炎病毒(HBV)、丙型肝炎病毒(HCV)、丁型肝炎病毒(HDV)、戌型肝炎病毒(HEV)。

甲型与戊型肝炎病毒由消化道传播,引起急性肝炎,不转为慢性肝炎或慢性携带者;

乙型与丙型肝炎病毒均由输血、血制品或注射器污染而传播,除引起急性肝炎外,可致慢性肝炎,并与肝硬化及肝癌相关。

丁型肝炎病毒为一种缺陷病毒须在乙型肝炎病毒等辅助下方能复制,故其传播途径与乙型肝炎病毒相同。

近年来还发现一些与人类肝炎相关的病毒如已型肝炎病毒(HFV)、庚型肝炎病毒(HGV)和TT型肝炎病毒(TTV)等。它们的特性、传播途径、临床经过均不完全相同,但它们均能引起肝炎病变。此外,还有一些病毒如巨细胞病毒、EB病毒、黄热病病毒等也可以引起肝炎,但不列入肝炎病毒范畴。

病毒性肝炎是严重危害人类的疾病之一,尤其是乙肝,人群带毒率和发病率都很能高,估计全球乙型肝炎病毒携带者至少有3亿,其中至少约20%有不同程度的慢性肝炎和肝硬化,部分最后可演变为原发性肝细胞肝癌。我国乙型肝炎高流行区,以无症状携带者为最多见,估计在1亿2千万左右。可见,病毒性肝炎尤其是乙型肝炎的防治是全球急待解决的问题,或者说是最严重的社会卫生问题之一。

第一节甲型肝炎病毒

1973年Feinstone 首先用免疫电镜技术在急性期患者的粪便中发现甲型肝炎病毒(Hapatitis A virus,HAV ) 。属微小RNA病毒科,新型肠道病毒72型。人类感染HAV后,大多表现为亚临床或隐性感染,仅少数人表现为急性甲型肝炎。一般可完全恢复,不转为慢性肝炎,亦无慢性携带者。

一、生物学性状

(一)形态与结构

病毒呈球形,直径约为27nm。无包膜。衣壳由60个壳微粒组成,呈20面体立体对称,有HAV的特异性抗原(HAVAg),可诱生抗体,每一壳微粒由4种不同的多肽即VP1、VP2、VP3和VP4所组成。

在病毒的核心部位,为单股正链RNA,其长度相当于7400个核苷酸。在RNA的3′末端有多聚的腺苷序列,在5′末端以共价形式连接一由病毒基因编码的细小蛋白质,称病毒基因组蛋白(Viral protein ,genomic,VPG),它在病毒复制过程中,能使病毒核酸附着于宿主细胞的核蛋白体上进行病毒蛋白质的生物合成。除决定病毒的遗传特性外,兼具信使RNA 的功能,并有传染性。

(二)病毒感染模型与培养

黑猩猩和狨猴对HAV易感,且能传代,经口或静脉注射可使动物发生肝炎,并能在肝细胞冻中检出HAV。在潜伏期和急性期的早期,HAV可随粪便排出。恢复期血清中能检出HAV的相应抗体。

1979年Provost 等首次成功地将已适应在狨猴传代的毒株培养于原狨猴肝细胞或恒河

猴胚肾细胞FPhK6株中。我国学者也先后成功地使HAV在肝癌细胞株中增殖。病毒在组织培养细胞中虽可增殖。但不引起细胞病变,且增殖与细胞释放均甚缓慢。应用免疫荧光试验,可检出组织细胞中的HAV,亦可用放射免疫方法,自细胞溶解物中检出HAV。

(三)抵抗力

初步实验证明,HAV对乙醚、60℃加热1小时及pH3的作用均有相对的抵抗力(在4℃可存活数月)。但加热100℃5分钟,用甲醛溶液、氯等处理,均可使之灭活。非离子型去垢剂不破坏病毒的传染性。

二、致病性与免疫性

(一)传染源与传播途径

传染源多为病人。甲型肝炎的潜伏期为15~45天,病毒常在患者转氨酸升高前的5~6天就存在于患者的血液和粪便中。发病2~3周后,随着血清中特异性抗体的产生,血液和粪便的传染性也逐渐消失。长期携带病毒者极罕见。

甲型肝炎病毒主要通过粪-口途径传播。HAV随患者粪便排出体外,通过污染水源、食物、海产品(如毛蚶等)、食具等的传播可造成散发性流行或大流行。1988年上海曾发生因生食HAV污染的毛蚶而暴发甲型肝炎流行,患者多过30万人。也可通过输血或注射方式传播,但由于HAV在患者血液中持续时间远较乙型肝炎病毒为短,故此种传播方式较为少见。

(二)致病机理及临床表现

HAV经粪一口途径侵入人体后,在口咽部或唾液腺中早期增殖,然后在肠粘膜和局部淋巴结增殖,继而进入血流,形成病毒血症,最终侵入靶器官肝脏,在肝细胞内增殖。

由于在组织培养细胞中增殖缓慢并不直接引起细胞损害,故推测其致病机理,除病毒的直接作用外,机体的免疫应答对肝组织的免疫病理损害,即感染早期可能是由于HAV在肝细胞内大量增殖,NK细胞杀伤HAV感染细胞以及CD8+细胞毒性T细胞细胞的杀伤作用共同所致;病程后期,可能是内源性γ-IFN诱导HLA-I类抗原表达,促使细胞毒T细胞特异性杀伤HAV 感染的肝细胞,导致了肝细胞破坏。现可应用狨猴作为实验感染模型以研究HAV的致病机理。动物经大剂型病毒感染后1周,肝组织呈轻度炎症反应和有小量的局灶性坏死现象。此时感染动物虽然肝功能异常,但病情稳定。可是在动物血清中出现特异性抗体的同时,动物病情反而转剧,肝组织出现明显的炎症和门脉周围细胞坏死。由此推论早期的临床表现是HAV本身的致病作用,而随后发生的病理改变是一种免疫病理损害。

根据临床和流行病学观察,甲型肝炎病毒多侵犯儿童及青年,发病率随年龄增长而递减。80%以上为隐性感染或轻症感染,20%为显性感染。临床表现多从发热、疲乏和食欲不振开始,继而出现肝肿大、压痛、肝功能损害。多数情况下,无黄疸病例发生率要比黄疸型高许多倍,但大流行时黄疸型比例增高。一般不转为慢性。

(三)免疫性

在甲肝的显性感染或隐性感染过程中,机体都可产生抗HAV的lgM 和lgG抗体。前者在急性期和恢复期出现,后者在恢复后期出现,并可维持多年,对HAV的再感染有牢固免疫力。另外有活力的NK细胞,特异性细胞毒T细胞(CD8+)在消灭病毒、控制HAV感染中亦很重要。

三、微生物学诊断

目前对甲型肝炎的微生物学检查,一般不进行病原学分离检查,以HAV的抗原和抗体为主。应用的方法包括免疫电镜、补体结合试验、免疫粘附血凝试验、固相放射免疫和酶联免疫吸附试验、多聚酶链反应、cDNA-RNA分子杂交技术等。抗HAVIgM 具有出现早、短期达高峰与消失快的特点,故它测得是甲型肝炎新近感染的标志。抗 HAVIgG 的检测有助于流行病学检查,分晰人群的免疫力。

四、防治原则

HAV的预防应搞好饮食卫生,保护水源,加强粪便管理,并做好卫生宣教工作。病人的排泄物、食具、物品和床单衣物等,要认真消毒处理。注射丙种球蛋白及胎盘球蛋白,应急预防甲型肝炎有一定效果。现我国生产的甲肝减毒活疫苗(H2株)是由患者粪便中分离、经人胚肺二倍体细胞株连续传代减毒而制成的,只注射一次即可获得持久免疫力。国外已发展了灭活疫苗,系将HM175毒株在人胚肺二倍体细胞中传代,通过反复冻融以释放细胞内的病毒,纯化后用250μg/ml甲醛在37℃灭活15天制成。在数个国家试用有效,但价格昂贵。基因工程疫苗研制亦已成功,初步结果显示单独用VP1等,动物免疫效果差,只有当表达的病毒衣壳形成颗粒状,才有良好的免疫原性。

第二节乙型肝炎病毒

1963年Blumberg在两名多次接受输血治疗的病人血清中,发现一种异常的抗原,它能与一名澳大利亚土著人的血清起沉淀反应。直到1967年才明确这种抗原与乙型肝炎(简称乙肝)有关,1970年在电子显微镜下观察到HBV的形态,1986年将其列入嗜肝DNA病毒科。HBV 在世界范围内传播,估计全世界有乙型肝炎患者及无症状携带者达2亿人之多,其中1亿多在我国。并且,乙型肝炎的危害性比甲型肝炎大,HBV感染后,易发展成慢性肝炎,部分可演变为肝硬化或原发性肝细胞癌(PHC)。

一、生物学性状

(一)形态与结构

.

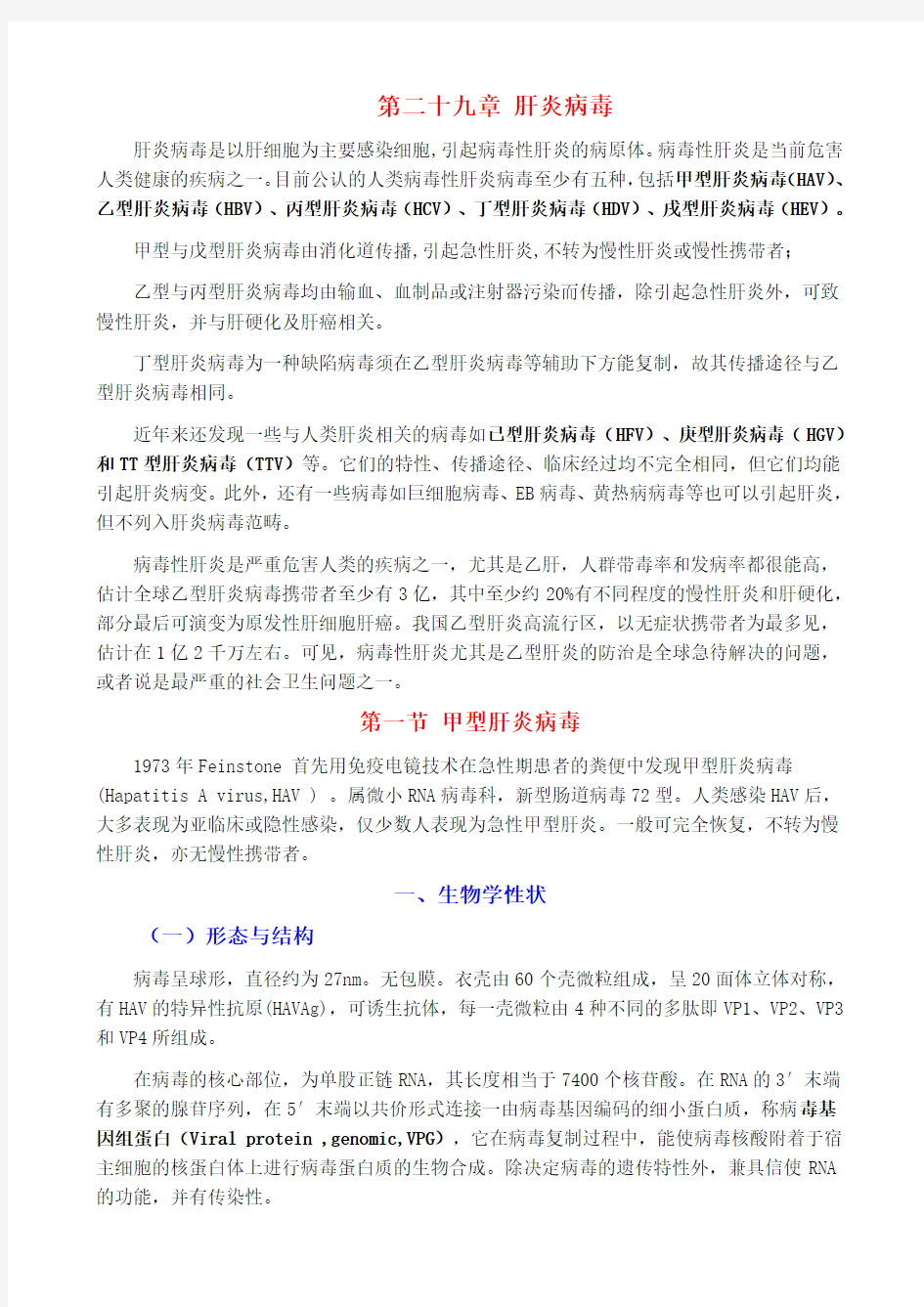

1、大球形颗粒:呈球形,直径约42nm,具有双层衣

壳,因Dane于1970年首先在乙肝感染的血清中发现,故

亦称Dane颗粒。核衣壳为20面体对称结构,其外衣壳相

当于一般病毒的包膜,由脂质双层与蛋白质组成,在脂质

双层中镶嵌着HBV的表面抗原(HbsAg及少量PreS1,

PreS2)。用去垢剂去除病毒的外衣壳,可暴露一电子密

度较夸大的核心结构,其表面为病毒的内衣壳,是HBV核心抗原图29-1 HBV病毒颗

粒图示(HBcAg)。在酶或去垢剂作用后,可暴露e抗原

(HbeAg)。HbeAg可自肝细胞分泌而存在于血清中,而HbcAg

则仅存在于感染的肝细胞核内,一般不存在于血循环。核心中

还含有双股有缺口的DNA链和依赖DNA的DNA多聚酶。血中Dane

颗粒浓度以急性肝炎潜伏期后期为最高,在疾病起始后则迅速

下降。目前认为Dane颗粒即为有感染性的完整HBV(图29-1)。

2.小形球颗粒:直径约22nm,成分为HbsAg,一般很少含PreS1及PreS2。小球形颗粒是HBV感染后血液中最多见的一种。化学组成为脂蛋白,可按其特有的密度与正常血清蛋白部分分离。在此颗粒中未检出DNA及DNA多聚酶。目前认为HBV的小颗粒不是HBV,可能是它感染肝细胞时合成过剩的病毒衣壳而游离于血循环中。

3.管形颗粒:直径约22nm,长度可在100~700nm之间。实际上它是一串聚合起来的小颗粒,内无核酸,但同样具有HBsAg的抗原性。

(二)基因结构及功能

目前,已可从感染HBV病人的血清中及感染肝脏提纯的

病毒核心中分离出环状双股DNA,从而确定HBV属DNA病毒。

HBV DNA的两链长短不一,长链(L)完整,为负链,长度恒

定,约3200个核苷酸。短链(S)为正链,长度可变,约为

长链长度的50~100%。缺口可能与HBV的DNA在感染细胞内

的整合有关。由于DNA生物合成是在多聚酶作用DNA引物生

长末端3′-OH与加入的脱氧核苷酸的5'-磷酸基形成磷酸

二脂键完成的,因此,链的增生按5′-3′顺序进行。在不

同分子中短链3′端的位置是可变的,而短链和长链的5′图29-2 HBV病毒基因图示

端位置固定点为粘性末端,通过250~300个核苷酸碱基配对,以维持DNA分子的环状结构。在粘性末端两侧,两链5′端各有一个由11个bp组成的直接重复序列 (Direct repeat DR)-5′TTCACCTC TCC,该DR位于第1824个核苷酸者称DR1,位于第1590个核苷酸者称DR2。DR区是病毒DNA成环复制的关键序列。在负链DNA的5`末端有一低分子量的蛋白质,在正链的5`末端则有一段短RNA,它们是引导DNA合成的引物。

有人比较病毒基因编码能力和病毒多少,发现HBV DNA负链能编码全部已知的HBV蛋白质,而其正链开放读码区,不能编码病毒蛋白。

DNA负链有四个开放读框区(ORF),分别称为S、C、P及X区(图29-2),能编码全部已知的HBV蛋白质。S区中有,S基因、前S1基因和前S2基因,分别编码主要表面蛋白、Pre S1和Pre S2蛋白。C区基因包括前C基因和C基因,有两个起始密码(AUG),分别位于第1814和第1901核苷酸,若从第1814起始翻译,可获得HBeAg前体,经加工后变成HbeAg,若从第1901起始翻译则合成HBcAg。P区最长,约占基因组75%以上,编码病毒体DNA多聚酶,病毒体DNA多聚酶既具有以HBV RNA为模板合成DNA的逆转录酶功能,又有催化合成DNA 的多聚酶功能,可以修补基因组的短链和缺口,故成为目前研究抑制病毒复制药物的靶。X

区可能编码有154个氨基酸的碱性多肽HBxAg,可以反式激活细胞内的某些癌基因及病毒基因,与肝癌的发生与发展有关,同时也有助于HBV的复制,是产生大量病毒颗粒所必需的。

(三)HBV的抗原组成

1.表面抗原(HBsAg):

HBsAg是由HBV的基因组所特定的,为上述三种形态的颗粒所共有。

广义的HBsAg 由三种蛋白组成:(1)主要表面蛋白(S蛋白),由S基因编码的226个氨基酸组成;(2)中分子蛋白,由前S2、S基因编码;由281个氨基酸构成;(3)大分子蛋白(大分子HBsAg),由S、前S1和前S2 基因编码,由400个氨基酸构成。

S蛋白即狭义HBsAg,是由糖基化的gp27和非糖基化的gp24亚单位,通过二硫键连接形成的二聚体蛋白,代表HbsAg的结构单位,具备完整的抗原性。如二聚体解离,则HBsAg抗原性将会明显下降。

HBsAg具有几种特异性抗原组分,包括各亚型共同抗原特异决定族a和二组互相排斥的亚型决定簇d/y和 w/r。HBsAg的主要亚型有adr、adw、ayr及ayw4种。欧美各国adw为主,中东以ayw为主,我国汉族以adr居多,我国少数民族地区以ayw为主(西藏、新疆等)。

HBsAg对一些促进变性的化合物,如乙醚、1:1氯仿一尿素、十二烷基硫酸钠以及各种蛋白水解酶都很稳定。HBsAg在酸性下孵育几小时仍很稳定。在碱性下,冷冻融化不能使其灭活。表面的类脂质可能对于一些主要由蛋白组成的抗原决定簇起保护作用。

HBsAg 能刺激机体产生相应抗体—抗HBS,它是HBV的中和抗体,具有免疫保护作用,HBsAg的检出是HBV感染的标志之一,反之,血清中出现抗HBs可视为乙型肝炎恢复的标志。

Pre S1与 Pre S2抗原都有较强免疫原性,并能增强HBsAg 的免疫原性;Pre S1 能通过PHSA(集合人血清白蛋白)与肝细胞结合,Pre S2具有吸附于肝细胞受体的表位,从而能够介导病毒进入靶细胞。其抗原性HBsAg更强,能刺激机体产生抗体—抗Pre S1与抗Pre S2。两种抗体均能通过阻断HBV与肝细胞结合而起抗病毒作用。

2.核心抗原(HBcAg):

存在于Dane颗粒的核心结构的表面,为内衣壳成分,其外被HBsAg所覆盖,故不易在血循环中检出。HBcAg可在感染的肝细胞表面存在,能被杀伤性T细胞识别,在清除HBV感染细胞中有重要作用。HBcAg的抗原性比较强,能刺激机体先后产生抗-HBc IgM和抗-HBc IgG。由于抗-HBc IgG在血中持续时间较长,可达几年,存在于慢性感染及乙肝恢复期的血中。抗-HBc对病毒无中和作用,高效价抗-HBc IgM提示HBV在体内复制增殖,但抗-HBc效价的回落与疾病是否消除或转为慢性无关。

3.HBeAg:

有关e抗原的本质还不十分清楚,但多数认为它是潜藏存在于Dane颗粒的核心部分。到目前为止,尚未在HBsAg阴性的血清中出现过。 HBeAg是一种溶性抗原。由于HBeAg消长与病毒体及DNA多聚酶在血液中的消长基本相一致,故HBeAg的存在可作为体内有HBV复制及血清具有强感染性的一个指标,血中HBsAg滴度越高,HBeAg的检出率亦愈高。HbeAg可刺激机体产生抗-HBe,抗-HBe能与受染肝细胞表面的HBeAg结合,通过补体介导破坏受染的肝细胞,故对HBV感染有一定的保护作用。

(四)基因变异

HBV有极高的变异率,高于其它DNA病毒四位数,每次替代率是2.1×104个碱基,所以没有HBV-DNA核苷酸序列是相同的。变异的原因是HBV复制必须经过RNA中间体的逆转录,而RNA聚合酶和逆转录酶缺乏校正功能,所以发生一个或多个核苷酸变异是普遍的。HBe抗原-抗体系统的变异型即HBeAg(-)、抗HBe(+)、HBV-DNA(+)是最常见的变异型。一般认为这种变异与肝病活动和肝炎重型化有一定关系。因此,对于抗-HBe阳性的患者也应注意检测其血中的病毒DNA,以全面了解病情判断预后。

(五)HBV动物模型与细胞培养

黑猩猩是HBV的易感动物,狨猴虽可感染但不如前者敏感。国外用黑猩猩研究HBV的发病机理,检测自动免疫、被动免疫的效果以及HBV疫苗的安全性。但黑猩猩的来源短缺,难以广泛应用。鸭乙肝病毒感染的动物模型,在我国已被用于过筛抗病毒药物及研究消除免疫耐受机制。

HBV尚不能在细胞培养中分离及培养,目前采用的细胞培养系统是病毒DNA转染系统。将病毒DNA导入肝癌等细胞后病毒可整合并复制,在细胞中表达HBsAg、HBcAg并分泌HBeAg,有些细胞株还可持续地产生Dane颗粒。这些细胞培养系统主要用于过筛抗HBV药物。用S基因转染一些细胞系,如中国地鼠卵巢细胞(CHO细胞),可以分泌HBsAg而不含病毒其他蛋白,已用于制备疫苗。

(六)抵抗力

HBV对外界的抵抗力较强。对低温、干燥、紫外线和一般化学消毒剂均耐受。乙肝病毒的感染性和HBsAg的抗原性在对外界抵抗力方面不完全一致。二者在37℃活性能维持7天,

在-20℃可保存20年,100℃加热10分钟可使HBV失去感染性,但仍可保持表面抗原活性。HBV对0.5%过氧乙酸、5%氯酸钠和3%漂白粉敏感,可用它们来消毒。

二、HBV的致病性与免疫性

(一)传染源

乙肝的主要传染源是病人和HBV携带者。在潜伏期、急性期或慢性活动初期,病人血清均有传染性。乙型肝炎的传播非常广泛,据估计HBsAg携带者在世界上约有2亿。由于不显临床症状,而HBsAg携带的时间又长(数月至数年),故成为传染源的危害性要比患者更大。

(二)传播途径

1.血液、血制品等传播 HBV的传染性很强,据报道,只需0.00004ml含病毒的血液就足以使人发生感染。输血、注射、外科和口腔手术、针剌、使用公用剃刀或牙刷等物品、皮肤微小操作污染含少量病毒的血液,均可引起传播。

2.母婴传播主要是围产期感染,即分娩经产道时,通过婴儿的微小伤口受母体的病毒感染。哺乳也是传播HBV的途径。

3.其它近来有人报告在急性乙型肝炎患者和慢性HBsAg携带者唾液标本中检测到HBsAg及Dane颗粒,因此,HBsAg随唾液经口传播的途径应当重视。通过吸血昆虫传染乙型肝炎亦有报道。由于乙型肝炎患者和HBsAg携带者的精液、阴道分泌物均可检出HBsAg ,因此,两性接触传播乙型肝炎的可能性是存在的。

(三)致病机理

临床类型可表现为多种多样(如急性肝炎、慢性活动性肝炎、慢性迁延性肝炎、重症肝炎及HBsAg无症状携带者),因而认为HBV的致病作用与一般病毒不同。但HBV感染导致慢性肝炎、肝细胞损伤和病毒清除机制尚未完全清楚。目前认为肝脏损害主要系HBV抗原所引起的细胞免疫反应所致。

1.病毒致机体免疫应答低下

HBV感染后,诱导干扰素产生能力下降,且使靶细胞的HLA-I类抗原表达低下。因杀伤性T细胞(CTL)破坏受染细胞时需有HLA-I类抗原的参与,如靶细胞HLA-I抗原表达低下,则CTL作用减弱。此外,感染HBV后机体IL-2产生减少,HLA-Ⅱ类抗原表达低下,CD4+T细胞功能下降,淋巴细胞转化能力减弱,结果导致体液免疫功能低下。幼龄感染HBV后,因免疫系统尚未发育成熟,可对病毒形成免疫耐受,从而不出现或仅出现低度的抗病毒体液与细胞免疫,病毒可长期存在于体内。

2.病毒发生变异

HBV PreC基因可发生变异,转译新的HBeAg,而机体对于这种新的HBeAg没有产生细胞及体液免疫。

3.细胞介导的免疫病理损害:乙肝病毒主要依赖T细胞(Tc, T杀伤细胞)或通过抗体介导的K细胞来杀伤靶细胞,将病毒释放于体液中,以后再经抗体作用。HBV在肝细胞内增殖可使细胞膜表面存在HBsAg、HBeAg、HBcAg,病毒抗原致敏的T细胞对胞膜表面带有病毒抗原的靶细胞可起杀伤效应以清除病毒。这种由CTL介导的效应有双重性:即清除病毒,也造成肝细胞的损伤。细胞免疫应答的强弱与临床过程的轻重和转归有密切关系:当T细胞免疫功能正常,受病毒感染的肝细胞不多时,乙肝病毒很快被细胞免疫配合体液免疫予以清除,这时,由细胞免疫所造成的急性肝细胞损伤可完全恢复;T细胞免疫功能过强,病毒感染的细胞又过多,细胞免疫反应可迅速引起大量肝细胞坏死,临床上表现为重症肝炎;T细胞免疫功能低下,免疫反应不足以完全破坏被病毒感染的肝细胞,或亦不能产生有效的抗HBs,或即使产生足量的抗HBs,却无法作用于细胞内的病毒,结果持续在肝细胞内的病毒可引起免疫病理反应而导致慢性肝炎。除上述T细胞作用低下外,还有人认为慢性活动性肝炎的发生与T细胞抑制性功能低下,Tc细胞或K细胞杀伤功能过强有关,从而造成肝细胞持续损伤。

4.免疫复合物的损伤作用:在乙肝病人血循环中常可测出HBsAg-抗HBs的免疫复合物。大量免疫复合物沉积于肝内,可致毛细血管栓塞,并可诱导产生肿瘤坏死因子(TNF)导致急性肝坏死,临床表现为重症肝炎。免疫复合物也可沉积于肾小球基底膜、关节滑液囊等,激活补体系统,导致Ⅲ型变态反应,引起肝外的一系列症状态,其中以关节炎和肾炎最为常见。

5.自身免疫反应:HBV感染肝细胞后,一方面可引起肝细胞表面抗原的改变,暴露出膜上的肝特异蛋白抗原(Liver specific protein:LSP),另一方面可能因HBsAg含有与宿主肝细胞蛋白相同的抗原,从而诱导机体产生对肝细胞膜抗原成份的自身免疫反应,通过CTL 的杀伤作用或释放淋巴因子的直接或间接作用,损害肝细胞。自身免疫反应引起的慢性肝炎患者血清中,常可测及LSP抗体、抗平滑肌抗体等自身抗体。一般认为,如病人在病程中出现自身免疫反应,则可加强对肝细胞的损伤而发展成为慢性活动性肝炎。

(四)免疫性

HBV所激发的免疫应答,一方面表现为免疫保护作用,如CTL对细胞内病毒的清除作用,抗HBs对病毒的中和作用等,另一方面造成免疫损伤,免疫损伤和免疫保护作用是一个过程的两个方面,它们相互依赖又相互制约引起多样化的临床经过和转归。一般认为(1)免疫功能正常时,表现为隐性感染或急性肝炎,最终HBV被清除;(2)免疫系统存在某种缺陷时,对HBV产生的CTL和中和抗体,在数量上和功能上都不足以完全清除HBV,则肝细胞损害持续存在,成为慢性肝炎或慢性活动性肝炎;(3)机体免疫应答过强迅速引起大片受染肝细胞损伤,临床上表现为爆发型肝炎;(4)对HBV形成免疫耐受(尤其在婴幼儿),不能诱发免疫应答,HBV持续存在,表现为无反应状态,成为HBV无症状携带者,大多数终生无肝损害,但为重要的传染源。

(五)乙型肝炎与原发性肝癌:近年来,关于乙型肺炎病毒感染与原发性肝癌的发生之间的关系,日益受到重视。国内外资料均提示肝炎患者的肝癌发病率比自然人群高。肝癌病人有HBV感染指示者也比自然人群高。

Maupas等就HBV与原发性肝癌的密切关系作了以下论证:

①乙型肝炎传染形成高度地方性的区域与原发性肝癌流行率高的地区,在地理上相关;

②HBV感染可先于并经常伴随原发性肝癌的发生;

③原发性肝癌常发生于与乙型肝炎病毒有关的慢性肝炎或肝硬化的肝;

④在原发性肝癌患者取出的组织中存在HBV的特异性DNA及抗原;

⑤有些原发性肝癌细胞系已能在培养中产生HBsAg ,并已证明HBV的DNA已能整合到这些细胞的基因组中。

但对上述资料解释仍有不同观点:

①HBV能引起致癌或促癌作用,须配合其它如遗传、内分泌、免疫与环境因素而致肝癌;

②肝癌是与HBV无关的因素引起,但癌细胞可能对HBV特别易感,以致持续携带病毒。

三、微生物学诊断

(一)乙肝抗原与抗体的检查法

目前主要用血清学方法检测HBsAg 、抗-HBs、HBeAg、抗-HBe、抗-HBc(俗称“两对半”),现在有分别检测抗-HBc IgM与抗-HBc IgG,抗-PreS1、抗-PreS2的检测不常用,HBcAg仅存在于肝细胞内,也不用于常规检查,三种抗原体系统中以检测HBsAg最为重要,可发现无症状携带者则献血员筛选的必检指标。血清学方法以放射免疫法及酶联免疫法最为敏感,其次为反向被动血凝及免疫粘附血凝法。免疫扩散与对流电泳法虽不甚敏感,但仍为我国广泛采用。PCR中以PCR-ELISA和PCR荧光法最常用。

(二)检测乙肝抗原抗体的临床意义

1.HBsAg:血清中检测到HBsAg ,表示体内感染了HBV,因而是一种特异性标志。HBsAg 阳性见于:①急性乙型肝炎的潜伏期或急性期(大多短期阳性);②HBV致的慢性肝病、迁延性和慢性活动性肝炎、肝炎后肝硬化或原发性肝癌等。③无症状携带者,是指肝功能正常,携带者的肝穿刺病理组织切片发现已有病变,但无临床症状。

2.抗HBs:表示曾感染过HBV或接种进疫苗,不论临床上有无肝炎症状表现,均已得到恢复,并且对HBV有一定的免疫力。

3.抗HBc:血清内抗-HBc IgM阳性反映:①新近有过HBV感染;②体内有HBV增殖;③急性恢复期早期,HBsAg已从血中消失,此时血中仅有抗HBc存在,因此,对恢复期患者可作病因追索。

4.HBeAg和抗HBe:HB e Ag的存在常表示病人血液有感染性。 HB e Ag阳性揭示病人肝脏可能有慢性损害,对预后判断有一定帮助。抗HBe阳性对病人可能有一定的保护力,出现异株者除外。

(三)HBV抗原、抗体检测结果的临床分析

HBsAg 抗-HBs HBeAg 抗-HBe 抗-HBc 结果分析

+ ————HBV感染或无症状携带者

+ —+ ——急性或慢性乙型肝炎,或无症状携带者

+ —+ —+ 急性或慢性乙型肝炎(传染性强,“大三阳”)

+ ——+ + 急性感染趋向恢复(“小三阳”)

—+ —+ + 既往感染恢复期

—+ —+ —既往感染恢复期

————+ 既往感染或“窗口期”

—+ ———既往感染或接种过疫苗

(四)检测乙肝抗原与抗体的实际用途

1.筛选供血员:通过检测,筛选去除HBsAg、 HBeAg或抗-HBc阳性的供血者,可使输血后乙肝发生率大幅度降低。

2.可作为乙肝病人或携带者的特异性诊断。

3.对乙肝病人预后和转归提供参考。一般认为急性乙肝患者,如HBsAg持续2个月以上者,约2/3病例可转为慢性。HBeAg阳性者病后发展成为慢性肝炎和肝硬化的可能性较大。

4.研究乙肝的流行病学,了解各地人群对乙肝的感染情况。

5.判断人群对乙肝的免疫水平,了解注射疫苗后抗体阳转与效价升高情况等。

(五)血清HBV DNA检测

应用核酸杂交法检测血清中有无HBV DNA以进行疾病诊断,在较大医院中也被作为药物疗效的考核指标。是表明HBV在体内存在和复制的最可靠的指标。

(六)血清DNA多聚酶检测

可判断体内是否有病毒正在进行复制,但近年来已被HBV DNA所取代。

四、防治原则

(一)非特异性预防

加强对供血员的筛选,以减低输血后乙型肝炎的发生率。病人的血液、分泌物和排泄物,用过的食具、药杯、衣物以及注射器和针关等,均须煮沸消毒15~30分钟,或用3%漂白粉、5%过氧乙酸、1200ppm的二氯异氰脲酸钠、0.2%新洁尔灭等后洗涤、消毒。提倡使用一次性注射器具。对危险人群应采取如下特异性预防措施。

(二)特异性预防

1.主动免疫注射乙肝疫苗是最有效的预防方法。第一代疫苗为乙肝HBsAg 血源疫苗,由血液中提纯HBsAg经甲醛灭活而成,新生儿就用这种疫苗免疫3次(0、1、6个月),可获得90%以上的抗HBs阳性率。第二代为乙肝基因工程(酵母重组HBsAg)疫苗,其优点是可以大量制备且排除了血源疫苗中可能存在的未知病毒感染。第三代为HBsAg多肽疫苗或HBV DNA核酸疫苗,目前还在研究中。

2.被动免疫 含高效价抗HBs 的人血清免疫球蛋白(HBIG )可用于被动免疫预防。紧急情况下,立刻注射HBIG0.08mg/kg ,在8天之内均有预防效果,两个月后需再重复注射一次。

(三)乙肝的治疗

至今尚无特效方法,一般认为用广谱抗病毒药物和调节机体免疫功能的药物同时治疗较好。目前,乙型肝炎治疗上比较肯定的药物为α干扰素。国内外均有报道,经连续大剂量注射α干扰素半年后HBsAg 转阴的例子。但最近发现,一些转阴后病人在停用干扰素后又转为阳性。其他如胸腺肽、转移因子治疗慢性肝炎虽有报道,但效果欠佳。

第三节 其它肝炎病毒

表 五型肝炎病毒比较

病毒

HAV HBV HCV HDV HEV 病毒

分类

微小RNA 病毒科 嗜肝DNA 病毒科 黄病毒科 (缺陷病毒) 杯状病毒科 大小

27nm 42nm 30~60nm 40nm 27~34nm 基因 ss RNA (+) 7.8kb dsDNA 3,2kb ssRNA(+)

10.5kb

ssRNA(-) 1.7kb ssRNA(+) 3.5kb 复制酶 病毒依赖RNA 的RNA 多聚酶 DNA 多聚酶 病毒依赖RNA 的

RNA 多聚酶

宿主依赖RNA 的RNA 多聚酶 病毒依赖RNA 的RNA 多聚酶 组织培养 原代绒猴细胞、人胚肺二倍体细胞 肝癌细胞株 人T 细胞系、外周

血单核细胞、Vero

细胞

旱猴肝细胞、猴肾传代细胞 抗原 HAVAg (VP1~4) HBsAg 、HBcAg HBeAg

HCVAg HDVAg HEVAg 抗体 抗HAV

抗HBs 、抗HBc 抗HBe 抗HCV 抗HDV 抗HEV 传播

途径

肠道传播 肠道外、性接触及母婴传播 肠道外、性接触及母婴传播 肠道外、性接触及母婴传播 肠道传播 慢性

化

无 3~10% 40~70% 2~70% 无 癌变

危险 无 有 有 有 无

第二十八次课教案 肝炎病毒

第二十八次课教案

第三十章肝炎病毒 肝炎病毒是引起病毒性肝炎的病原体。主要包括甲型、乙型、丙型、丁型、戊型及庚型肝炎病毒。 第一节甲型肝炎病毒 甲型肝炎病毒(HAV)是引起甲型肝炎的病原体,经消化道传播,常因患者粪便污染食物或水源引起流行。 一、生物学性状: 1.形态与结构 HAV属于小RNA病毒科,病毒呈球形,直径约为27nm。 2.培养与动物模型 3.抵抗力 HAV对温度的抵抗力较强,可耐受60℃1小时,-20℃可存活数年。100℃5分钟可将其灭活。 二、致病性 1.传染源甲型肝炎的主要传染源时病人和隐性传染者。其潜伏期为15~30天,在潜伏期末,病人转氨酶升高前7~10天出现病毒血症。病毒可随粪便排出体外,并可持续3~4周。随着特异性抗体的出现,血清及粪便中的病毒才逐渐消失。 2.传播途径 HAV主要通过粪-口途径传播,传染性极强。病毒污染的食具、食物、用具、玩具等,直接或简接经口进入消化道而感染。最常见的方式是生食或食入未经充分加热的贝类食物而感染。 3.致病机制:尚未阐明。 三、微生物学检查 感染早期可用RIA或ELISA法检测病人血清中的抗-HAVIgM,它出现早,消失快,是HAV的新近感染的重要指标。抗HAV IgG检测主要用于了解既往感染史或进行流行病学调查。 四、防治原则 HAV主要通过粪便污染食品和水源经口传播,因此做好卫生宣教工作,加强食品、水源和粪便管理是预防甲型肝炎的重要环节。丙种球蛋白注射对甲肝有非

特异性被动免疫作用,可用于高危人群或接触者的紧急预防。特异性预防主要用减毒活疫苗活灭活疫苗。 第二节乙型肝炎病毒 乙型肝炎病毒(HBV)是乙型肝炎的病原体.现归属于嗜肝DNA病毒科。乙型肝炎约10%可转化为慢性肝炎,部分慢性活动性肝炎可转变为肝硬化、肝癌,危害性远比甲型肝炎大。 一、生物学性状 1.形态与结构 电镜观察,乙肝患者血清中存在三种形态的病毒颗粒。 (1)大球形颗粒:又称Dane颗粒,为完整的乙型肝炎病毒颗粒,具有感染性。球形,直径42nm,具有双层衣壳。外衣壳相当于一般病毒的包膜,由脂质双层和蛋白质构成。内衣壳是20面体对称结构,相当于一般病毒的核衣壳。其内部含有病毒的DNA和DNA多聚酶。外衣壳的脂质双层中镶嵌有HBV的表面抗原(HBsAg),内衣壳蛋白为HBV的核心抗原(HBcAg)。 (2)小球形颗粒:直径22nm,主要成分是HBsAg,是病毒体复制组装过程中过剩的衣壳成分,不具传染性。 (3)管形颗粒:是一串聚合的小球形颗粒,有HBsAg的成分。 2.培养与动物模型 HBV尚不能在传统的细胞培养中分离培养,目前常采用细胞培养系统作为病毒DNA的转染系统。 3.抗原组成 (1)表面抗原(HBsAg):HBsAg是由S基因编码的糖蛋白。在患者血清中HBsAg存在于大球形颗粒的外衣壳、小球形颗粒和管形颗粒上。HBsAg抗原性强,可刺激机体产生具有保护性抗体(抗-HBs)和细胞免疫反应,因此HBsAg是制备疫苗的最主要成分。 HBsAg大量存在于血液中,是HBV感染的主要指标。相反,血清中出现抗-HBs 倍认为是乙型肝炎恢复的标志。含抗-HBs的血清无传染性而有保护作用。 (2)核心抗原(HBcAg)存在于Dane颗粒核心结构的表面,是HBV内衣壳的成分,其外被HBsAg覆盖,故不易在血液中检出。HBcAg抗原性强,能刺激机

第二十八章 肝炎病毒

第二十八章肝炎病毒 一、名词解释 1.Dane颗粒2.小球形颗粒3.HBsAg 4.HBeAg 5.HBcAg 6.pre—S1蛋白7.pre—S2蛋白8.δ因子9.HDV的联合感染10.HDV的重叠感染 二、填空题 1.肝炎病毒有——、——、——、——、——、——、——七种类型。 2.肝炎病毒中,由粪一口途径传播的有———、——;由血液和垂直途径传播的有——、———、——、——、———。 3.肝炎病毒中属于DNA病毒的是——;属于缺损病毒的是——。 4.已有疫苗可进行主动免疫的肝炎病毒是——和——。可用人工进行紧急预防的肝炎病毒是——和——。可进行细胞培养的肝炎病毒是——和——。 5.为防止输血后肝炎,筛选献血员时应当检查——、——、——、——。 6.以引起急性肝炎为主,一般不转为慢性或携带者的肝炎病毒是——和——。感染后易转为慢性的肝炎病毒是——、——和——。 7.肝炎病毒中,感染后可获得牢固免疫力的是——;最易发生变异而转为慢性感染的是——。 8.HA V属于——科——属,其形态为球形,直径约——nm。 9.HA V的核酸类型为——,衣壳对称形式为——· 10.HA V的传染源是——和——,其传染性最强的时期是——和——。其传染性消失一般在发病后第——周。易感年龄为——和——。 12.HBV感染者的血清用电镜观察可见到——、——和——。其中——颗粒是有感染性的完整HBV。 13.HBsAg由HBV的——基因编码,以——、——、——三种不同形式存在于患者血清中。 14.临床上HBV两对半指的是——、——、——、——、——。 15.HBV的抗原主要有——、——和——。抗HBV再感染的中和抗体是针对——抗原的抗体。 16.HBV对外界环境的抵抗力——,70%的乙醇——灭活HBV。常用于肝炎病房医护人员手消毒的化学消毒剂是——。 17.乙型肝炎最重要的传染源是——,其感染呈明显的家庭集聚性表明,HBV除可经血液及血制品传播外,还可经——、——、——途径传播。 18.乙肝的转归和预后与机体的——有关。 19.急性乙型肝炎血清中——、——、——抗原抗体滴度较高。如持续高滴度阳性六个月以上,应考虑乙肝由——转为——·HBsAg和HBeAg转阴表示乙肝进入——,预后良好。—— 20.抗一HCV抗体阳性表明被检验者血液中含有——,有传染性,因此,这项检查可作为——的实验室诊断指标,也可作为筛选——的检查项目。 21.HDV感染只发生在有——感染的患者体内,其感染类型分为——和——。 22.HEV与HA V均通过——途径传播,HEV多通过粪便污染——而引起流行。 三、最佳选择题 1.对甲型肝炎的错误叙述是( ) A.病原体是单股正链RNA病毒B.病毒能在组织培养中增殖并传代 C.在潜伏期末和急性初期,患者粪便及血液均有传染性 D.早期诊断可测定特异性IgG E.一般不转为慢性

病毒性肝炎培训小结

病毒性肝炎防治知识培训小结 根据今年世界肝炎日宣传主题,切实做好病毒性肝炎防控工作,提高医务人员对病毒性肝炎的诊疗水平,结合横溪镇近年病毒性肝炎疫情形势,横溪镇社区卫生服务中心决定于2012年4月10日在医院四楼会议室开展一次病毒性肝炎防治知识的专题培训。 主动、科学、有效地开展丰富多彩的肝炎防治宣传活动。我院紧紧围绕“认识肝炎,科学防治”宣传主题,营造浓厚的宣传教育氛围,利用上街宣传面广的优势,院领导组织在门诊楼前摆摊设点开展宣传教育活动,不断提高全县人民群众肝炎防治意识,最大限度地预防和减少各种疾病发生。现就活动情况总结如下: 一、高度重视加强领导 院领导高度重视“认识肝炎,科学防治”安全教育活动的开展,牢固树立“珍爱健康,珍爱生命”的意识,坚持以人为本。按照上级有关文件要求,精心组织,周密安排,力争使肝炎宣传教育活动取得实实在在的效果。 二、积极宣传营造氛围 在宣传活动周期间,我院充分利用墙报、标语以及街天摆摊设点等方式,向广大人民群众进行肝炎防治宣传教育。7月28日,利用街天人流量大、宣传面广的优势,通过发放宣传资料、现场咨询、现场讲解教育等宣传肝炎相关知识,营造全民抗击疾病、维护生命健康的氛围。共发放肝炎防治知识宣传单300余份,夏秋季常见传染病宣传资料300余份。通过本次宣传活动,对提高人民群众对肝炎防治知识等相关疾病防治知识的认识起到了积极的作用。

今后,我院将继续认真组织开展肝炎防治宣传活动,并把这项工作常规化,结合我院的实际,进一步丰富活动内容,创新活动形式,维护广大人民群众的身心健康。 本次培训主要由医院防保科科长蒋兴主讲。他首先介绍了病毒性肝炎的定义,然后就其具体的分型作了一一阐述,重点讲解了甲乙丙丁戊型肝炎的临川表现、诊断要点、实验室室检查、主要治疗方法等。 据统计,此次培训共有50余下名临床医生参加,其中中心25人,社区10人,医院防保科人员7人,院部领导2人,会后测试成绩平均分达98分以上,培训效果显著。这次培训内容较多,但极具精髓,为我们临床诊治提供了可靠的理论依据。 对临床医生正确的诊断和治疗有了更为明确的指导,即便疫情来临,也能处惊不乱,为防控工作做好道道坚硬的城墙。 横溪镇社区卫生服务中西 二0一二年四月十日 如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!

病毒性肝炎防治基本知识宣传单

病毒性肝炎防治基本知识 一、基本知识 1、什么是病毒性肝炎? 病毒性肝炎是由多种肝炎病毒引起的常见传染病,具有传染性强、传播途径复杂、流行面广泛,发病率较高等特点,肝炎病毒通常分为甲、乙、丙、丁、戊型。以疲乏、食欲减退、肝肿大、肝功能异常为主要表现,部分出现黄疸,无症状感染常见。甲肝和戊肝多为急性发病,预后良好;乙肝和丙肝感染易发生慢性化,危害较大,年龄越小,越容易慢性化;丁肝病毒只有与乙肝病毒同时或在乙肝病毒感染的基础上才可能感染。 2、我国肝炎现状与挑战 我国是病毒性肝炎的高发地区,发病率高。2010年我国报告病毒性肝炎病例近132万例,死亡884例,位居传染病发病之首,其中乙肝占所有肝炎病例的80%。 3、肝炎的传播途径 甲肝和戊肝主要经粪-口途径传播,水源或食 物被污染可引起暴发流行,也可经日常生活接触传 播。乙肝、丙肝的传播途径包括:血液传播(输血 及血制品以及使用污染的注射器或针刺等);母婴 垂直传播;性接触传播。丁肝的传播途径与乙肝相 同,但与乙肝病毒同时或在乙肝病毒感染的基础上才可能感染。

二、病毒性肝炎的预防 1、疫苗是预防乙肝的首选,国家实施新生儿乙肝疫苗预防接种为主的控制策略:接种乙肝疫苗是预防乙肝最安全、有效的措施。全程接种乙肝疫苗后,约80%-95%的人群可产生免疫能力,保护效果可持续20年以上。 2、防止“病从口入”,预防甲肝和戊肝 甲肝和戊肝病毒主要经消化道传播,注意饮食和饮水卫生、防止“病从口入”可预防甲肝和戊肝病毒感染。 3、切断传播途径,预防丙型肝炎 丙肝目前虽然无法通过接种疫苗进 行预防,但通过采取有效措施切断其传 播途径,是完全可以预防的。 三、病毒性肝炎的治疗 1、慢性乙肝和丙肝患者需到正规医院进行检查,定期接受随访,根据病情进行规范化治疗,切勿轻信虚假广告。 2、慢性乙肝和丙肝患者需要遵从医嘱,主动配合,切忌自行停药 3、鼓励检查了解乙肝感染状况,建议有疑似肝炎症状或高风险行为的人群主动到医疗机构检查 4、丙肝需要早期诊断和治疗(主动检测,规范治疗,良好预后) 四、健康教育 1、日常生活、工作、学习接触不会传播乙肝和丙肝病毒。 2. 乙肝病毒表面抗原阳性者可结婚、生育。

医学检验-微生物-肝炎病毒测试题

第29章 肝炎病毒测试题 一.概念 1.HBsAg:乙肝表面抗原。存在于Dane颗粒表面和小球形颗粒及管型颗粒中。可大量存在于感染血清中,是HBV感染的主要标志。 2.HBcAg:乙肝病毒核心抗原。为乙肝病毒衣壳成分,不易在血循环中检出,但抗原性强,可刺激机体产生抗HBc抗体,抗体在血清中维持时间较长,低滴度抗体是过去感染的标志,高滴度时提示病毒有活动性复制。 3.HBeAg:e抗原。游离于血清中,与病毒体及DNA多聚酶的消长一致,故可作为病毒有复制及血清具有感染性的一个指标。 二. 填空题

1.肝炎病毒有 、 、 、 和 五种类型。 2.肝炎病毒中,由粪—口途径传播的有 、 ;由血液 和垂直途径传播的有 、 、 ;属于DNA病毒的 有 ;属于缺损病毒的是 ;已有疫苗可主动免疫的是 和 ;可进行细胞培养的是 。 3.HBV的外衣壳由 、 和 蛋白组成,构成HBV的 ;内衣壳由 组成;核心由 和 组成。 4.甲型肝炎的传染源主要为 和 ,猩猩和猿猴作为传 染源的意义不大. 5.甲型肝炎的血清抗体中,表示现症感染的抗体是 ,而表示既往感 染的抗体是 . 6.乙型肝炎表面抗原(HbsAg)阳性者血清标本, 在电子显微镜下可观察 到3种不同 形态结构的颗粒,其传染性也不同, 即小球形颗粒和 以及 。 7.乙型肝炎基因组为双股环壮DNA,内含4个开放读框(ORF),分别称为S 区,C区, 和 . 1.HAV,HBV,HCV,HDV,HEV。 2.HAV、HEV, HBV,HCV,HDV, HBV, HDV, HAV,HBV, HAV。 3.S、pre-S1、pre-S2,HBsAg;HBcAg;双股非闭合环状DNA,DNA多聚 酶。 4.甲型肝炎的患者和隐性(亚临床)感染者。 5.潜伏期未期,急性期早期。

甲乙丙丁戊五种肝炎病毒一览

甲乙丙丁戊五种肝炎病毒一览 10月5日,瑞典首都斯德哥尔摩卡罗琳医学院,诺贝尔奖委员会总秘书长托马斯·佩尔曼宣布,2020年诺贝尔生理学或医学奖授予Harvey J.Alter,Michael Houghton和Charles M. Rice,以表彰他们在与血源性肝炎的斗争中做出了“决定性贡献”——发现了丙型肝炎病毒(hepatitis C virus, HCV)。 病毒性肝炎是由多种肝炎病毒引起的以肝脏病变为主的一种传染病。肝炎病毒感染人体后,引起病毒血症,肝炎病毒进入肝脏并复制和释放病毒,导致机体免疫活化,杀伤病毒感染的肝细胞,诱导细胞死亡或凋亡,从而引起肝脏炎症、坏死,进一步导致肝纤维化、肝硬化和肝癌。临床上以食欲减退、恶心、上腹部不适、肝区痛、乏力为主要表现。 目前已被公认的,可以分为有甲、乙、丙、丁、戊五种肝炎病毒,缩写分别HAV(hepatitis A virus)、HBV(Hepatitis B Virus)、HCV(Hepatitis C Virus)、HDV(Hepatitis D Virus)、HEV(Hepatitis E Virus),除乙型肝炎病毒为DNA病毒外,其余均为RNA病毒。听起来像五个恶棍兄弟,其实它们只是臭味相投,凑到一起,并没有亲缘关系。 下面一起来看看这五类肝炎病毒的具体介绍,希望看完后会对大家有一点点帮助哦! 1.甲型肝炎病毒(hepatitis A virus,HAV) HAV属于小RNA病毒科嗜肝病毒属,病毒直径约为27nm,呈20面体立体对称,无包膜,有HAV的特异性抗原(HAVAg),衣壳由60个壳微粒组成,呈20面体立体对称。HAV基因组是一条长约7.5kb的线型正链RNA,具有感染性,基因组结构主要分成四个部分,即5’非翻译区、翻译区、3’非翻译区和多聚A尾巴,其中翻译区又分为P1、P2和P3区,分别编码不同的结构蛋白和功能蛋白。5’非翻译区内存在丰富的茎环结构(Stem-loop),存在内在核糖体进入位点(Intermal Ribosomal Entry Site,IRES);P1区编码病毒的结构蛋白,按次序分别为VP4、VP2、VP3和VP1,其中VP3羧基端为病毒最保守区,VP1/2A区为次保守区,VP1/2A区现已被国际上公认为研究基因型的靶基因区。 甲型肝炎的传播途径,主要经粪-口途径传播。粪便中排出的病毒通过污染的手、水和食物等经口感染,可导致流行或者暴发流行,日常生活接触也可传播而引起散发性发病。 2.乙型肝炎病毒(hepatitis B virus,HBV)

第17章 肝炎病毒

第17章肝炎病毒 学习要点 一、甲型肝炎病毒(HA V) 1.生物学性状 形态与结构 (1)病毒颗粒呈球形,直径约为27~32nm,呈20面体对称,无包膜。 (2)基因组为单正链RNA,长约7500个核苷酸左右。 培养特性 (1)HA V可在人胚肺二倍体细胞株中增殖,但生长缓慢,不引起细胞病变。 (2)动物模型可用黑猩猩、狨猴及红面猴。 抵抗力 (1)HAV对温度的抵抗力较强,常用消毒剂可将其灭活。 (2)对酸、碱和干燥有较强抵抗力。 2.致病性与免疫性 (1)通过粪-口传播。 (2)病毒进入机体后最终侵犯靶器官肝脏,机体的免疫病理反应在引起肝细 胞损害上起主要作用。 (3)甲型肝炎的预后良好。 (4)感染后机体产生特异性抗HAV,对该病毒的再感染有免疫力。 3.微生物学检查 病毒学检查 在潜伏期和急性期可用电镜或免疫电镜观察患者粪便中的病毒颗粒;或用ELISA和RIA检测HA V抗原。 血清学检查 (1)抗-HA V IgM可作为早期诊断和近期感染的指标。 (2)恢复期抗-HA V IgG滴度比急性期高4倍或以上才有诊断意义。 (3)感染后机体产生特异性抗HAV,对该病毒的再感染有免疫力。 4.防治原则

一般措施 加强粪便管理与水源保护,注意饮食卫生、个人与环境卫生。 特异性预防 (1)人工自动免疫----我国使用H2株甲肝减毒活疫苗,用于1岁以上儿童或 与甲型肝炎密切接触的易感者,预防效果较好。 (2)人工被动免疫----对与甲型肝炎密切接触的易感者或儿童于1~2 周内 注射人血丙种球蛋白或胎盘球蛋白可用于甲肝的紧急预防。 二、乙型肝炎病毒(HBV) 1.生物学性状 形态与结构 (1)病毒,具有大球形颗粒、小球形颗粒及管形颗粒三种形态。 (2)基因组DNA为双股未闭合的环状结构。 (3)抗原抗体系统有HBsAg、抗-HBs、HBcAg、抗-HBe、HBcAg、抗-HBc、Pre S、抗-Pre S。 培养特性 (1)目前HBV尚不能在传统的细胞培养中分离培养。 (2)常用鸭乙型肝炎病毒感染的鸭、土拨鼠及地鼠等动物模型。 抵抗力 (1)抵抗力较强,对低温、干燥、紫外线和一般消毒剂均有耐受性。不被70% 酒精灭活。 (2)高压蒸汽灭菌或100℃10分钟可将其灭活。氧化剂类可消除其传染性。 2.致病性与免疫性 (1)患者和无症状病毒携带者是主要的传染源。 (2)主要通过血液及母婴传播。 (3)病毒进入机体后最终侵犯靶器官肝脏,机体的免疫病理反应在引起肝细 胞损害上起主要作用。 (4)乙型肝炎的临床表现呈多样性,可无症状带病毒,或引起急性、慢性、 重症肝炎等。慢性肝炎又可促进肝硬化发生,少数可发展为肝癌。

丙肝抗病毒DAA介绍

丙肝抗病毒DAA介绍 中国丙肝病毒基因分型:GT1b(56.8%),GT2(24.1%),GT3(9.1%),GT6(6.3%),未见4型和5型,海南省以GT6a 和GT3为主。1b和2a基因型在我国较为常见。 DAA 一、奥比帕利(商品名:维健乐) 奥比帕利是艾伯维公司研发的,是奥比他韦(Ombitasir)、帕利瑞韦(Paritaprevir)、利托那韦3种药物组成的抗丙肝病毒复方制剂,治疗基因1型。奥比他韦是一种NS5A抑制剂,通过抑制NS5A聚合酶抑制丙肝病毒组装和释放,其作用机制与达拉他韦相似。帕利瑞韦属于第二代蛋白酶抑制剂,通过抑制NS3/4A蛋白酶活性,起到抑制丙肝病毒多聚蛋白处理和加工的作用,其作用机制与西美普韦(Simeprevir)相似。利托那韦(Ritonavir)没有抗丙肝病毒作用,它是一种肝脏药物代谢酶(CYP3A)的抑制剂,在处方中的作用是延缓帕利瑞韦在肝脏中的代谢,增加药物的血浆浓度和谷浓度。奥比帕利的药物组成:奥比他韦12.5mg,帕利瑞韦75mg,利托那韦50mg。 二、达塞布韦(Dasabuvir)商品名:易奇瑞 达塞布韦是艾伯维公司研发的,属于非核苷类聚合酶抑制剂,通过抑制丙肝病毒NS5B聚合酶的作用来抑制丙肝病毒RNA的复制,治疗基因1型。奥比帕利和达塞布韦两药

联合,三面出击,从3个不同的途径抑制丙肝病毒的复制,再加上利托那韦的增效作用,对基因1型丙肝病毒感染有较强的抑制作用。因此被国外专家称为基因1型丙肝的“3D”治疗。维克派克套装由奥比帕利和达塞布韦组成,是妊娠期间安全性程度B级药物,建议在治疗期间采用有效的避孕措施,但不要使用含有炔雌醇的药物避孕,雌激素类药物可能增加ALT升高的危险,有潜在的肝毒性,因此不建议失代偿期肝硬化患者(Child-Pugh分级的B级和C级)使用。奥比帕利和达塞布韦中的药物大都要经过肝脏代谢,不经过肾脏代谢,有肾损害的患者无需调整药物剂量。 奥比帕利和达塞布韦服药时间有讲究:两药需要与食物同服,因为食物可增加这些药物的生物利用度及血药浓度,但对食物的种类、热卡和脂肪含量无特殊要求。奥比帕利每次2片,每日1次,与早餐同服。达塞布韦每次250mg(1片),每日2次,早餐和晚餐时各服1次。整片吞服药物,不应咀嚼、掰碎或溶解药片后服用。 如果一餐漏服了药物,可以按照下面的处理: 奥比帕利:如果某次漏服,可在漏服剂量排定时间的12小时之内服用该处方剂量。如果从奥比帕利常规服药时间起已超过12小时,则不应补充漏服的剂量,患者应按排定的给药时间服用下一剂量。 达塞布韦:如果某次漏服,可在漏服剂量排定时间的6

乙型病毒性肝炎

乙型病毒性肝炎 百科名片 乙型病毒性肝炎,简称乙肝,是一种由乙型肝炎病毒(HBV)感染机体后所引起的疾病。乙型肝炎病毒是一种嗜肝病毒,主要存在于肝细胞内并损害肝细胞,引起肝细胞炎症、坏死、纤维化。乙型病毒性肝炎分急性和慢性两种。急性乙型肝炎在成年人中90%可自愈,而慢性乙型肝炎表现不一,分为慢性乙肝携带者、慢性活动性乙型肝炎、乙肝肝硬化等。我国目前乙肝病毒携带率为7.18%,其中约三分之一有反复肝损害,表现为活动性的乙型肝炎或者肝硬化。随着乙肝疫苗的推广应用,我国乙肝病毒感染率逐年下降,5岁以下儿童的HBsAg携带率仅为0.96%。 西医学名:乙型病毒性肝炎 所属科室:内科- 消化内科 发病部位:肝脏 主要症状:不同类型症状不同 主要病因:乙型肝炎病毒感染 传染性:有传染性 传播途径:血液传播,母婴传播,性传播,皮肤粘膜破损传播,等 目录 疾病介绍 疾病分类 发病机制及病理生理 临床表现 疾病治疗 饮食注意 专家观点 疾病介绍 乙型肝炎感染呈世界性流行,不同地区HBV感染的流行强度差异很大,据世界性卫生组织报道,全球约20亿人曾感染过HBV,其中3.5亿人为慢性感染者,每年约有100万人死于HBV感染所致肝肝衰竭、肝硬化和原发性肝癌(HCC)。我国于2006年进行的乙型肝炎流行病毒调查结果表明,我国1-59人群乙肝表面抗原携带率为7.18%,5岁以下儿童的HBsAg携带率仅为0.96%,据此推算,我国现有的慢性HBV感染者约9300万人,其中有症状需要治疗的活动性乙型肝炎患者约为2000多万。乙型肝炎是血液传播性疾病,主要经血(如不安全注射史等)、母婴传播及性传播,皮肤粘膜破损传播也有一定比例,如纹身、扎耳洞、内窥镜检查等,血液制品现已严格控制,传播可能性大大减少,不规范输血及血制品时才有发生。医务人员工作中的意外暴露也不容忽视。随着乙肝疫苗在新生儿中的大力推广,及其它母婴阻断措施的实施,母婴传播得到极大控制。目前HBV-DNA阳性母亲分娩约有百分之九十通过干预成功阻断母婴垂直传播。HBV感染不经呼吸道、消化道传播,因此日常学习、

第二十八章笔记

第二十八章: 1976-1989年间文学思潮第一节:新时期之初的文艺复苏?一、新时期文学的前奏-- ?“天安门诗歌运动” 《天安门诗抄》 ?人民的总理人民爱, ?人民的总理爱人民。 ?总理和人民同甘苦, ?人民和总理心连心。 ?花儿虽小自家栽, ?清明时节含泪采。 ?一束鲜花全家心, ?总理在人民心中活万代。 《天安门诗抄》 ?欲悲闻鬼叫, ?我哭豺狼笑。 ?洒泪祭雄杰, ?扬眉剑出鞘。 ?素纸黑纱含恸剪, ?苍松翠柏和泪扎。 ?谁言献花是旧俗, ?明朝她死定无花。

二、“真理标准问题”的大讨论 ?1978年5月11日,《光明日报》发表评论员文章《实践是检验真理的唯一标准》,引发了“真理标准问题”的大讨论。 ?为文艺复苏提供了前提保障。 三、三只报春的燕子:新时期的文艺复兴:预 示文学新时期开始 ?白桦的剧本《曙光》 ?刘心武的短篇小说《班主任》 ?徐迟的报告文学《哥德巴赫猜想》 四、新时期文艺的起点:第四次文代会(标志文艺 界的全面解冻) ?1979年10月30日-11月16日在北京召开的中国艺术工作者第四 次代表大会; ?茅盾致开幕词,他指出这次大会的任务; ?邓小平代表党中央、国务院向大会致辞; ?周扬在会上作了题为《继往开来,繁荣社会主义新时期的文艺》的报告,提出了文艺工作者新时期的六大光荣任务。 第四次文代会的成绩和意义 ?明确了新的历史时期文艺要为两个文明建 设贡献力量的工作任务;重新确立了“发扬文艺民主”、“创作方法多样化”等文艺政策;在中国当代文艺运动史上具有里程碑意义。 五、新时期初期文艺观念的争鸣

?(一)文艺与政治关系的重新辨识和争鸣 ?“为社会主义服务,为人民服务”,成为1980年文艺新的指导思想。 (二)现实主义的论争 ?现实主义的核心问题——真实。 ?当代文学前30年是“伪现实主义”,不敢大胆真实写作; ?路翎《洼地上的战役》 ?萧也牧《我们夫妇之间》 第二节80年代前期的文学思潮 一、1980年前后对西方现代文艺的简单评介?中国文学史上两次大规模吸收西方文学成果的阶段: ?第一次是在五四; ?第二次是在80年代初; ?这一时期区别于上一时期的一个重要特点是,文学在发展中自觉地、大规模地把西方20世纪以来的各种文学、思潮作为革新文艺的主要参照。 西方现代派 ?意识流:“由关注人的外部活动到关注人的内部活动”《追忆似水年华》、《到灯塔去》、《尤利西斯》; ?存在主义:“以个人为中心,强调个性和自由”;

乙型肝炎病毒(HBV)实时荧光定量PCR

乙型肝炎病毒(HBV)实时荧光定量PCR [目的要求] 掌握血清中HBV-DNA的提取方法及原理;HBV-DNA实时荧光定量PCR的测定原理;HBV-DNA实时荧光定量PCR实验操作及结果分析 了解核酸测定引物设计原理;实时荧光定量PCR仪的工作原理及操作。 [教学时数] 讲授2学时,实验6学时。 [讲授内容] 血清中病毒DNA的提取方法和原理;实时荧光定量PCR的测定原理;核酸测定引物设计原理;HBV-DNA测定引物设计思路;HBV-DNA荧光定量PCR试剂组成、相应作用及反应混合液配制;实时荧光定量PCR仪的工作原理及操作 [实验内容] 分组提取血清中HBV-DNA;配制反应液并上机操作,实时观察,结果分析;实验结果讨论;实验总结 [自学内容] “感染性疾病的分子诊断” 实验指导(自编) 实验乙型肝炎病毒(HBV)实时荧光定量PCR 【原理】 Real time PCR 是普通PCR 的一项改进,使用了针对扩增DNA 的荧光物质,使得DNA 的数量与检测到的荧光强度成线性关系,大致得到DNA 的扩增曲线,最后通过标准曲线对未知模板进行定量分析的方法。即对DNA靶分子的起始拷贝数进行定量的核酸检测。该方法精确、灵敏、特异性强、污染途径小、自动化程度高、操作简单。是国际公认的核酸分子

定量的标准方法。它已逐渐代替了Northern blotting 以及semi RT-PCR技术。 本实验从HBV携带者或者乙型肝炎患者血清中抽提HBV基因组DNA,采用核酸扩增结合TaqMan荧光探针技术, 利用一对乙肝病毒特异性引物和一特异性结合于扩增区另一位点的TaqMan探针, 实现对乙肝病毒模板的扩增和检测。使用商品化试剂盒:HBV实时荧光定量试剂盒,深圳匹基公司(PG,Biotech.)。针对表面抗原S基因,设计一对引物和一个探针。TaqMan荧光探针技术中,两个荧光染料标记在探针上,一个叫报告基团(R),一个叫淬灭基团(Q)。当两个荧光基团都连在探针上时,报告基团的荧光被淬灭基团抑制。在延伸中,DNA聚合酶利用5’→3’外切酶活性把报告基团从探针上切下来。一旦和淬灭基团分开,报告基团释放出荧光。通过监测荧光信号的积累来反映乙肝病毒DNA的扩增.产物的积累,根据扩增反应的动力学特征使用外部标准曲线对初始模板定量(图4)。 图4:TaqMan荧光探针技术原理 R:荧光报告基团Q:荧光淬灭基团 【试剂与器材】 1.HBV-DNA检测试剂盒:DNA提取液1,DNA提取液2,PCR预混合液(含有Mg2+、PCR反应缓冲液、dATP、dUTP、dGTP、dCTP引物、荧光标记的探针)、Taq酶、UNG,强阳性对照血清、阴性对照血清、临界阳性血清,四种不同浓度的阳性参控品、双蒸去离子水。 2.荧光定量PCR仪 3.PCR反应管 4.移液器及移液器吸头 5.高速离心机 6.漩涡混合器

乙型肝炎病毒

乙型肝炎病毒简称乙肝病毒。是一种DNA病毒,属于嗜肝DNA病毒科(hepa DNA vividae)。根形态与结构 HBV病毒颗粒图示 1.大球形颗粒:亦称Dane颗粒,它是一种由一个囊膜和一个含有DNA分子的核衣壳组成的病毒颗粒,直径约42nm.核衣壳为20面体对称结构。游离的核衣壳只能在肝细胞核内观察到。血中Dane颗粒浓度以急性肝炎潜伏期后期为最高,在疾病起始后则迅速下降。Dane颗粒表面含有HBsAg,核心中还含有双股有缺口的DNA链和依赖DNA的DNA多聚酶。目前认为Dane颗粒即完整的HBV。 HBV DNA的两链长短不一,长链(L)完整,为负链,长度恒定,约3200个核苷酸。短链(S)为正链,长度可变,约为长链长度的50~100%,链的增生按5′-3′顺序进行。在不同分子中短链3′端的位置是可变的,而短链和长链的5′端位置固定点为粘性末端,通过250~300个核苷酸碱基配对,以维持DNA分子的环状结构。在粘性末端两侧,两链5′端各有一个由11个bp组成的直接重复序列(Direct repeat DR)-5′TTCACCTCTCC,该DR位于第1824个核苷酸者称DR1,位于第1590个核苷酸者称DR2,在病毒复制中起作用。 2.小球形颗粒:直径约22nm的小球形颗粒是HBV感染后血液中最多见的一种。它由HBsAg,即病毒的囊膜组成。化学组成为脂蛋白,可按其特有的密度与正常血清蛋白部分分离。在此颗粒中未检出达DNA多聚酶活性。目前认为HBV的小颗粒不是HBV,可能是它感染肝细胞时合成过剩的囊膜而游离于血循环中。

3.管形颗粒:直径约22nm,长度可在100~700nm之间。实际上它是一串聚合起来的小颗粒,但同样具有HBsAg的抗原性。 基因结构 目前,已可从感染HBV病人的血清中及感染肝脏提纯的病毒核心中分离出环状双股DNA,从而确定HBV属DNA病毒。 研究Dane颗粒DNA结构发现,DNA分子含有约3,200个核苷酸。它包括两个链;一个长度固定的负链和另一长度不定的正链。由于DNA生物合成是在多聚酶作用DNA引物生长末端3′-OH 与加入的脱氧核苷酸的5'-磷酸基形成磷酸二脂键完成的,因此,链的增生按5'-3'顺序进行,而且加到链上的每种脱氧核苷酸是按模板DNA的碱基配对互补规律进行,长链在1,800或1,818核苷酸附近有一个制品。短链的5'-末端通过长达250-300个核苷酸的碱基配对而维持分子的环状结构。DNA多聚酶作用不断延长短链3′端以修补缺口。缺口可能与HBV的DNA在感染细胞内的整合有关。 目前,由于克隆化DNA完整核苷酸已经确定,现已证实HBsAg和HBcAg都是由Dane颗粒的DNA 所编码,并且二类基因存在同一DNA分子上。有人比较病毒基因编码能力和病毒多少,发现HBV DNA负链能编码全部已知的HBV蛋白质,而其正链开放读码区,不能编码病毒蛋白。 HBV DNA负链有四个开放区,分别称为S、C、P及X(图26-2),能编码全部已知的HBV蛋白质。S区可分为二部分,S基因和前S基因。S基因(核苷酸155~833)能编码主要表面蛋白。S基因之前是一个能编码163个氨基酸(2,848-154)的前S基因,编码Pre S1和Pre S2蛋白。C 区基因包括前C基因和C基因,分别编码HBeAg和HBcAg.P区最长,约占基因组75%以上,编码病毒体DNA多聚酶。X区(核苷酸1,374~1,835)可能编码有154个氨基酸的碱性多肽,长链的裂口位于此区。 HBV的抗原组成 1.HBsAg:HBsAg是由HBV的基因组所特定的,为上述三种形态的颗粒所共有。 HBsAg抗原活性属于高浮力密度范围内的脂蛋白类。用CsCl密度梯度离心,表面抗原(小颗粒和管状颗粒)平均密度为1.20g/cm2.Dane颗粒的密度略高,为1.25g/cm2。纯化的22nm颗粒的平均沉降系数为33-54S,分子量约为24-2.5×106。 纯化的HBsAg含有类脂质、糖类、脂质、蛋白质及糖蛋白。它由8种多肽组成,定名为P1至P8.其中至少有二种或三种多肽过碘酸Schiff试验阳性,提示存在糖类结构。用紫外分光光度计检查提取的HBsAg,显示有典型的蛋白吸收光谱。蛋白占总量的70~90%以上,广义的HBsAg由三种蛋白组成:(1)主要表面蛋白(S蛋白,小分子HBsAg),由S基因编码的226个氨基酸组成。(2)中分子蛋白(中分子HBsAg),由前S2、S基因编码,在S蛋白226个氨基酸的N端附加一个含55个氨基酸的Pre S2蛋白组成,共281个氨基酸。(3)大分子蛋白(大分子HBsAg),由S,前S1和前S2基因编码,在中分子蛋白281个氨基酸的N端附加一个含119个氨基酸的Pre S1蛋白组成,共400个氨基酸。 S蛋白即狭义HBsAg,是HBV囊膜的主要表面抗原的主要成份,包括糖基化的GP27和非糖基化的P24两种形式,以二硫键相连形成二聚体,代表HBsAg的结构单位,具备完整的抗原性。如二聚体解离,则HBsAg抗原性将会明显下降。

乙型病毒性肝炎的诊断标准及处理原则GB 15990

乙型病毒性肝炎的诊断标准及处理原则GB 15990—1995 前言 乙型病毒性肝炎(简称乙肝)是由乙型肝炎病毒(HBV)引起的传染病。本病在我国广泛流行,人群感染率高,是危害人民健康最严重的常见传染病之一。 本标准的附录A和附录B都是标准的附录。 本标准由中华人民共和国卫生部提出。 本标准起草单位:北京地坛医院、北京佑安医院、北京医科大学传染病教研组。 本标准主要起草人:林秀玉、徐道振、王勤环。 本标准由卫生部委托技术归口单位卫生部传染病监督管理办公室负责解释。 1 范围 本标准规定了乙型病毒性肝炎(简称乙肝)的诊断标准及处理原则。 本标准适用于各级医疗机构作为对乙肝患者的诊断及处理依据。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 15982—1995 医院消毒卫生标准 3 乙型病毒性肝炎的诊断标准及处理原则 3.1 诊断原则 根据流行病学、临床症状、体征、实验室检查和/或肝活体组织检查等手段,进行综合分析,动态观察予以诊断。 3.2 诊断标准 3.2.1 急性肝炎 3.2.1.1 急性无黄疸型肝炎 a)流行病学资料:半年内接受过血及血制品或曾有其他医源性感染,生活中的密切接触,尤其是性接触而未采用避孕套者。 b)症状:指近期出现的无其他原因可解释的持续一周以上的明显乏力和消化道症状。 c)体征:主要指肝脏肿大,伴有触痛或叩痛。 d)肝功能检查:谷丙转氨酶(ALT)明显增高。 e)HBV标记物检测:符合急性乙肝的病原学标志,详见附录A(标准的附录)中A2。 f)病理组织学特点:如鉴别诊断需要,有条件者可作肝活检,详见附录B。 在以上各项中病原学指标、症状和肝功能异常为必备条件,流行病学资料和体征为参考条件。疑似病例:符合以上诸条中b)+d)。 确诊病例:疑似病例+e)。 3.2.1.2 急性黄疸型肝炎 a)同3.2.1.1.a)。 b)指近期出现无其他原因可解释的,持续一周以上的明显乏力、消化道症状及尿黄。 c)体征:皮肤巩膜黄染、肝肿大,伴有触痛或叩痛。 d)肝功能检查:ALT升高,血清胆红素(Bil)大于17.1μmol/L(大于1mg/dL)和/或尿胆红素阳性并排除其他疾病所致的黄疸。

乙型肝炎病毒感染现状分析

乙型肝炎病毒感染现状分析 乙型肝炎是一种严重危害人类健康的世界性传染病。我国亦为乙型肝炎病毒(HBV)高流行区,根据2006年全国乙型肝炎病毒感染血清流行病学调查资料,我国一般人群乙肝表面抗原(HBsAg)阳性率为7.18%,5岁以下儿童HBsAg的携带率为0.96%[1]。目前HBV分为A~I共9个基因型,各基因型又可分为不同亚型。基因型的分布具有一定的地理特征,且与HBV感染后的临床表现、预后及治疗应答等都有密切关系,能影响HBV感染自然病史、乙肝e抗原(HBeAg)血清转换、抗病毒药物耐药性的发生和病毒变异的方式等。因此,了解HBV基因型的分布对于疾病的诊断、病情的判断和治疗方案的选择都有重要意义。目前研究HBV基因分型时,大多数的研究对象来自于临床,对自然人群感染HBV标本的基因分型进行研究的不多。在对深圳地区居民乙肝血清流行病学调查的基础上,对HBsAg阳性血清做进一步基因型分布研究,以初步了解本地区乙肝病毒基因型的流行特点,为指导乙肝防治工作提供科学依据。 1对象与方法 1.1对象按照国家科技重大专项“十一五”课题《艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治》的要求,以深圳市居民作为目标人群,采用多阶段整群随机抽样法,选择1岁~59岁深圳户籍人口和在深圳居住6个月以上的暂住人口作为抽样对象。 1.2仪器与试剂MultiskanMK3酶标仪(芬兰);ELx50型洗板机(Bio-Tek公司);7500型荧光PCR仪(ABI公司)。HBV血清学标志物试剂盒(北京万泰生物药业有限公司,批号:B20101102);HBVDNA检测试剂盒(深圳匹基生物工程有限公司,批号:20100501);HBV基因分型PCR检测试剂盒(广州华银医药科技有限公司,批号:20100910)。 1.3方法

乙型肝炎DNA测序指导原则

指导原则编号 乙型肝炎病毒DNA定量检测试剂注册申报资料技术指导原则 (征求意见稿) 二〇一二年四月

目录 一、前言 (1) 二、范围 (2) 三、注册申报要求 (4) (一)综述资料 (4) (二)产品说明书 (4) (三)拟定产品标准及编制说明 (10) (四)注册检测 (10) (五)主要原材料研究资料 (10) (六)主要生产工艺及反应体系的研究资料 (13) (七)分析性能评估资料 (14) (八)参考值(范围)确定资料 (22) (九)稳定性研究资料 (22) (十)临床试验研究 (23) 四、名词解释 (28) 五、参考文献: (29)

乙型肝炎病毒DNA定量检测试剂注册申报资料技术指 导原则 (征求意见稿) 一、前言 本指导原则旨在指导注册申请人对乙型肝炎病毒(以下简称乙肝病毒)DNA定量检测试剂注册申报资料的准备及撰写,同时也为技术审评部门对注册申报资料的技术审评提供参考。 本指导原则是对乙肝病毒DNA定量检测试剂的一般要求,申请人应依据产品的具体特性确定其中内容是否适用,若不适用,需具体阐述理由及相应的科学依据,并依据产品的具体特性对注册申报资料的内容进行充实和细化。如申请人认为有必要增加本指导原则不包含的研究内容,可自行补充。 本指导原则是对申请人和审查人员的指导性文件,但不包括注册审批所涉及的行政事项,亦不作为法规强制执行,如果有能够满足相关法规要求的其它方法,也可以采用,但需要提供详细的研究资料和验证资料,相关人员应在遵循相关法规的前提下使用本指导原则。 本指导原则是在现行法规和标准体系以及当前认知水平下制定的,随着法规和标准的不断完善,以及科学技术的

第 章 肝炎病毒

第 29章 肝炎病毒 一、选择题 【A型题】 1、 HA V的血清型别有: A. 1 个 B.2 个 C.3 个 D..8 个 E.24个 2、 甲型肝炎病毒的主要传播途径是: A. 呼吸道传播 B.消化道传播 C.血液接触 D.蚊虫叮咬 E.性接触 3、 甲型肝炎病毒颗粒首先是使用什么方法发现的? A. 电镜直接观察 B.免疫电镜检查法 C.光学显微镜观察到包涵体 D.免疫荧光技术 E.PCR 技术 4、 Dane颗粒是指: A. HA V颗粒 B.完整的 HBV颗粒 C.HBV球形颗粒 D.HBV管形颗粒 E.狂犬病病毒包涵体 5、 HBV的核酸类型为: A.单正链 RNA B.单负链 RNA C.双链分结段 DNA D.双链环状 DNA E.双链 RNA 6、 乙型肝炎的主要传播途径是: A. 消化道传播 B.血液、 血制品传播 C.呼吸道传播 D.蚊虫叮咬 E.直接接触 7、对 HBV最敏感的动物是: A. 幼猪 B.黑猩猩 C.大白兔 D.豚鼠 E.鸭 8、HBsAg在血清中的主要形式是: A. 球形颗粒 B.管形颗粒 C.Dane颗粒 D.免疫球蛋白 E.免疫复合物 9、Dane颗粒的直径为: A. 27nm B.34nm C.42nm D.0.120nm E.80nm 10、HBV感染的主要标志是: A. HBsAg B.抗-HBs C.HbcAg D.HbeAg E.抗-HBe 11、与原发性肝癌相关联的病毒是: A. HA V B.HBV C.HIV D.EBV E.HSV-2 12、诊断甲型肝炎最实用的病原学检查方法是: A. 免疫电镜法检测粪便中标本中病毒颗粒 B.ELISA检测血中抗-HA V IgM C.取粪便标本作病毒分离培养 D.PCR 检测血液中HA V RNA E.粪便标本中特异性抗原的检测 13、某患者血清检测HBsAg(+)、HBeAg(+),则说明该患者: A. 无传染性 B.正向好的方面转化 C.曾经感染过乙型肝炎病毒 D.对 HBV具有免疫力 E.具有较大的传染性 14、下列哪种病毒为缺陷病毒? A.HA V B.HBV C.HCV D.HDV E. HEV 15、关于乙型肝炎病毒表面抗原,下列叙述哪项是正确? A. 有感染性,有免疫原性,能产生保护性抗体 B. 无感染性,有免疫原性,能产生非保护性抗体 C. 有感染性,有免疫原性,能产生非保护性抗体 D. 无感染性,有免疫原性,能产生保护性抗体 E. 有感染性,无免疫原性,不产生任何保护性抗体 16、关于HA V的叙述,下列哪项是错误的? A. 形态结构与肠道病毒相似 B.经粪-口途径传播 C.只有一个血清型 D.感染易转变成慢性 E.病后免疫力牢固 17、乙型肝炎病毒的抗原系统,血清中不易检测到的是: A. HBsAg B.HBcAg C.HBeAg D.Pre S1 抗原 E.Pre S2 抗原 18、关于乙型肝炎病毒 e抗原,下列叙述哪项不正确?

流行病学 23第二十三章 病毒性肝炎

第二十三章教案 课题第二十三章病毒性肝炎流行病学 (Hepatitis Epidemiology) 授课时间周次课次学时 4 教学大纲要求(教学目的)掌握内容:甲型病毒性肝炎的传染源、传播途径、人群易感性和流行特征;乙型病毒性肝炎的传染源、传播途径、人群易感性和流行特征;丙型病毒性肝炎的传染源、传播途径、人群易感性和流行特征;甲型病毒性肝炎、乙型病毒性肝炎和丙型病毒性肝炎的预防策略和措施。 熟悉内容:丁型病毒性肝炎的传染源、传播途径、人群易感性和流行特征;戊型病毒性肝炎的传染源、传播途径、人群易感性和流行特征。 教材分析(重点、难点)重点:乙型病毒性肝炎的传染源、传播途径、甲型病毒性肝炎、乙型病毒性肝炎和丙型病毒性肝炎的预防策略和措施 难点:各型肝炎的病原生物学。 教学方法理论教学,互动,启发式教学 案例教学:上海甲肝爆发经典案例 教具多媒体课件 新内容新知识各型肝炎的病原生物学新进展,甲型肝炎、乙型肝炎疫苗的免疫效果及免疫后人群肝炎流行状况。新型病毒性肝炎。 思想教育内容对学生进行道德素质教育,培养学生严谨的科学态度和作风。 双语内容病原体(Pathogen)传染源(Source of infection) 易感人群(Susceptibility of population)流行特征(Character of Epidemiology)预防控制(prevention and control) 要求自学内容丙型、庚型等肝炎的防治。 参考资料李立明主编《流行病学》人民卫生出版社第六版 2007 李立明主编《流行病学》人民卫生出版社第五版 2002 《Clincal Epidemiology》,Fletcher, Fletcher, Wagner, Williams and Wilkins,Baltimore Matyland,1982; 《Epidemiology》Third edition, Gordis L. Elsevier Saunders, Philadelphia, PA,2004; 《Epidemiology in medical practice》Fifth edition, Barker DJP, Cooper, Cyrus. Churchill Livingstone (London), 1998 复习题或要点通过教学使学生掌握肝炎的流行状况及预防控制措施