关于龙的故事

关于龙的故事

画龙点睛

传说中国古代有一个叫张僧繇的画家,他在一个寺院的墙上画了四条龙,这四条龙都没画上眼睛。有人问他,为什么不给龙画上眼睛呢,他说,画上眼睛,龙就会飞去。听的人不相信,偏要让他画上。张僧繇没有办法,只好用毛笔在龙头上点上了眼睛。谁知道,刚点完两条龙的眼睛天上就电闪雷鸣,刮起了大风,下起了大雨,墙壁也震破了,那两条龙腾空而起,飞到天上去了,墙上就只剩下没点眼睛的两条龙了。“画龙点睛”赞美了画家画龙的技艺。“画龙点睛”现在已成为一句成语。比喻说话和作文时加上一两句关键的话,使内容更加精辟有力。

叶公好龙

古代的春秋时期,陈国有个叶公,他非常喜爱龙,他家里的梁、柱、门、窗和日用摆设上都雕刻着龙,连衣服被子上也绣着龙,屋里的墙壁上也画着龙,叶公的家简直成了龙的世界。天上的真龙知道了,很感动,就来到叶公家拜访他。这条真龙的龙头从窗口伸进来,尾巴拖到客堂里。谁知叶公一见到真龙,吓坏了,呼叫着逃走了。原来,叶公爱的不是真龙,而是似龙非龙的假龙。“叶公好龙”现在也是一句成语,比喻表面爱好某种事物,而实际上并不是真正爱好。

龙王家族的有关故事

传说龙王有自己的家族,有龙子、龙女。在六朝〈僧护经〉中说,印度有五百商人入海,请佛僧做随行法师,到了海上他却被龙王请去,为龙王的四龙子讲叙佛经。〈西游记〉中也有龙子化马为唐僧坐骑的故事。明代徐应秋在〈玉堂变荟〉中记载龙生九子,并具有不同形象、性格、爱好的有趣传说。

龙女的传说

龙女的传说较早的源于唐代。《梁四公记》载东海龙王之女掌管龙王宝珠,梁武帝以烧燕献龙女,龙女报之以各种珠宝。在佛经中也有龙女成佛的故事。唐代以后,龙女的故事多与男女爱情有关,如唐代李朝威的传奇《柳毅传书》,叙述了一个凡人

与龙女从相识、传书到恋爱结婚的故事。唐末时又有人信此作《灵应传》,五代是杜光庭的《录异记》中也有类似的故事。

我国元代戏剧家李好古的杂剧《张生煮海》,其中主人公龙女三娘是东海龙王之女,她美丽而单纯。一日,为驱遣心中的怀春悉绪言,便带着侍女一起到海上散心,听到了张羽的弹琴声,深为感动,于是她不顾自己是龙神之女,和张羽私订终身,还主张向张羽赠送定情信物--鲛肖手帕,并约定八月十五中秋佳期节招张羽为婚。最后在张羽的斗争下,迫使她父亲龙王应允了婚事,终于和张羽结为美满夫妻。

龙窑的传说

传说古时候太湖里有一条浑身墨黑的乌龙,长大以后,玉皇大帝就召它到天上专管耕云播雨的事情。哪个地方干旱了,乌龙先到太湖喝足了水,再向那个地方喷。乌龙喷出来的水就是雨。

但有一个地方,玉皇大新闻社却不准乌龙去喷水,这地方就是太湖西面丁山、蜀山一琏。因为这地方的老百姓不敬天帝,所以玉皇大帝要惩罚他们。但是乌龙不忍心看到这个地方的老百姓受苦,就偷偷地降了雨,这一下惹恼了玉帝,派天兵天将捉拿乌龙,乌龙与天兵天将格斗,打得天错地暗,终因寡不敌从,浑身是伤,摔到地下,死了。当地老百姓非常感激乌龙,就把乌龙的尸首埋了。

不知过了多少年,葬土的土堆上出现了许多洞口,人们发现,洞里全是空的,乌龙的尸骨不见了,留下了一个长长的地道。后来人们用这个空洞当作烧窑的洞,发现陶器烧得又多、又快、又透、又省柴。从此这个地方就叫乌龙窑。当地又仿照乌龙窑造了许多窑,就叫做"龙窑"。

龙马负图的传说

在河南洛阳东北孟津老城一带,在远古时候是一片水草丰盛的地方。传说古代曾经在图河里出现过一个妖怪。它头似龙,身似马,满身的鬃毛卷成无数个漩涡。人们按它的形状,就叫它龙马。据说这龙马是水中蛟龙变的,凶猛无比。它的到来,使附近洪水横流,庄稼毁坏,人们无法生存下去。

正当人们处于生死存亡的时刻,伏羲乘坐六龙,来降服龙马。说也奇怪,龙马立即变得温顺善良起来。后来,杖羲根据龙马身上的漩涡,认真研究,坐了八八六十四天,终于研究出了八卦图。"龙马恰为天地用,图河先得圣人心。"后世为纪念伏羲和龙马,修建了一座寺院,叫负图寺,寺前高竖两块大碑,上刻"图河故道"和"龙马负图。

蛟龙的民间传说故事有哪些

蛟龙的民间传说故事有哪些 本文是关于蛟龙的民间传说故事有哪些,仅供参考,希望对您有所帮助,感谢阅读。 蛟龙传说故事1 旧社会,每逢大旱之年,方圆百里得群众都把美好希望寄托在蛟龙身上,愿蛟龙降甘霖普济众生,他们纷纷聚集于泊儿村,到蛟龙洞取水,取水高峰时达上万人次,曾轰动冀、鲁、豫三省十三县。 迄今尚有十余座石碑,镌刻着记载取水活动的碑文,保留着蛟龙水用的古井、古树、取水古瓶等。泊儿村也因此素称“中华龙乡”。蛟龙宫游览区面积120xx 平方米,有蛟龙大殿、蛟龙洞、蛟龙井等景点。蛟龙大殿古朴典雅,金碧辉煌,气势雄伟。殿内正中供奉着蛟龙塑像,面目庄重慈祥,通体描金彩绘,造型优美。两侧塑有吉祥的善神,护持四方天下。蛟龙洞是利用古山建造的石洞,长100余米。洞内有自然地下河、独木桥和龙、虎、蛇、神、人塑像,声、光、电配套,活灵活现,惟妙惟肖。精心保存了一千余年的原取水古瓶,完好无缺,展览在洞中。洞内还建造了阴曹地府,令人望而生畏。蛟龙古井深28米,传说蛟龙浇园用过此井,现井旁仍长着第三代古柳,苍翠垂萌。 蛟龙传说故事2 从前,昆明有一百条蛟龙,时常起蛟,隔不了几年,田地房子就要被冲一回。 有一年,轮到这一百条蛟龙里顶小的那条起蛟,那九十九条蛟龙都不免去助上点水。到起蛟那天,只见满天乌云,一夜的雨,到处是老牛打滚的大水,满田遍坝淹得白荡荡的。张三丰这天刚从京城回来,见到如此大水,知是蛟龙作怪,心里非常气愤,就上城里来找蛟龙。 这天,蛟龙变成个黑大汉,穿了一身新衣裳在街上大摇大摆地走着。张三丰跑到篦子坡找着了黑大汉,不说三不说四,过去照黑大汉脸上就是一拳。这蛟龙急了,马上就还了一拳,张三丰闪身让掉,回头就跑。跑呀跑的,一直跑到圆通山上才住了脚。这时黑大汉跑得气喘呼呼的,骂道:“你是哪里来的野种,敢来捋虎须?”

巧妹绣龙_龙的传说

巧妹绣龙 从前,东海渔岛上有个姑娘名叫巧妹。她从小爱绣花,天天绣,年年绣,越绣越爱绣,见啥绣啥。绣出红虾蹦蹦跳,带出青蟹横着爬,绣出鱼儿摇尾巴,真是绣活啦! 有一年,海岛大旱,五月不下雨,六月不刮风,七月不见一丝云。火辣辣的太阳,晒得泥土龟裂,石头冒烟,水井乾了,禾苗枯了,巧妹绣的牡丹花也枯谢了。 巧妹十分忧忠,饭吃不香,觉睡不安,人也消瘦了。母亲心疼地问她: “女儿呀!你有啥心事,快对我说吧!” 巧妹抹着眼泪说: “你看,河水乾了,庄稼枯了;大人叹苦,小孩哭渴,谁不忧愁呢!” 母亲叹了口气说: “老天降旱灾,凡人活受罚。这个月来,大家都到白龙溪去求雨,可是越求越旱,有啥办法呵!” 巧妹说: “我想绣条龙,要是绣活了,让绣龙喷水化雨,那有多好呀!” 母亲为了宽慰巧妹,顺口附和说: “巧妹呀!你就绣吧!” 巧妹为难地说:

“唉!可惜我从来没有看见过龙,怎么绣呵?” 是呀!这龙是什么样于的呢?巧妹想呀想呀,就是想像不出。突然地想到白龙溪,既然大家都到那里去求雨,说不定那里真有龙哩! 从前,东海渔岛上有个姑娘名叫巧妹。她从小爱绣花,天天绣,年年绣,越绣越爱绣,见啥绣啥。绣出红虾蹦蹦跳,带出青蟹横着爬,绣出鱼儿摇尾巴,真是绣活啦! 有一年,海岛大旱,五月不下雨,六月不刮风,七月不见一丝云。火辣辣的太阳,晒得泥土龟裂,石头冒烟,水井乾了,禾苗枯了,巧妹绣的牡丹花也枯谢了。 巧妹十分忧忠,饭吃不香,觉睡不安,人也消瘦了。母亲心疼地问她: “女儿呀!你有啥心事,快对我说吧!” 巧妹抹着眼泪说: “你看,河水乾了,庄稼枯了;大人叹苦,小孩哭渴,谁不忧愁呢!” 母亲叹了口气说: “老天降旱灾,凡人活受罚。这个月来,大家都到白龙溪去求雨,可是越求越旱,有啥办法呵!” 巧妹说: “我想绣条龙,要是绣活了,让绣龙喷水化雨,那有多好呀!” 母亲为了宽慰巧妹,顺口附和说:

有关龙的寓言故事

有关龙的寓言故事 叶公好龙 出自《新序·杂事》。 《新序》,西汉著名学者刘向采集舜、禹至汉代史实,分类编撰。 子张见鲁哀公,七日而哀公不礼。托仆夫而去,说:“臣闻君好士,故不远千里之外,犯霜露,冒尘垢,百舍重研,不敢休息以见君。七日而君不礼,君之好士也,有似叶公子高之好龙也。叶公子高好龙,钩以写龙,凿以写龙,屋室雕文以写龙。于是天龙闻而下之,窥头于牖,施尾于堂。叶公见之,弃而还走,失其魂魄,五色无主。是叶公非好龙也,好夫似龙而非龙者也。今臣闻君好士,故不远千里之外以见君,七日而君不礼,君非好士也,好夫似士而非士者也。诗说:‘中心藏之,何日忘之!’敢托而去。” 译文: 子张去拜见鲁哀公,过了七天鲁哀公仍不理他。他就叫仆人去,说:“传说你喜欢人才,因此,冒着风雪尘沙,不敢休息而来拜见你。结果过了七天你都不理我,我觉得你所谓的喜欢人才倒是跟叶公喜欢龙差不多。据说以前叶子高很喜欢龙,衣服上的带钩刻着龙,酒壶、酒杯上刻着龙,房檐屋栋上雕刻着龙的花纹图案。他这样爱龙成癖,被天上的真龙知道后,便从天上来到了叶公家里。龙头搭在窗台上探望,龙尾伸进了大厅。叶公一看是真龙,吓得转身就跑,好像掉了魂似的,脸色骤变,简直不能控制自己。叶公并非真的喜欢龙呀!他所喜欢的只不过是那些似龙非龙的东西罢了!现在我听说你喜欢英才,所以不远千里跑来拜见你,结果过了七天你都不理我,原来你不是喜欢人才,你所喜欢的只不过是那些似人才非人才的人罢了。诗经早说过:‘心中所藏,什么时候可以忘!’,所以很抱歉,我要离开了!”后来,大家就用“叶公好龙”来形容一个人对外假装自己很爱好某样事物,其实私底下根本就不喜欢! 龙阳泣鱼 《战国策·魏策四》:“魏王与龙阳君共船而钓,龙阳君得十馀鱼而涕下。王曰:‘有所不安乎?如是,何不相告也?’对曰:‘臣无敢不安也。’王曰:‘然则何为出涕?’曰:‘臣为王之所得鱼也。’王曰:‘何谓也?’对曰:‘臣之始得鱼也,臣甚喜,后得又益大,今臣直欲弃臣前之所得矣。今以臣凶恶,而得为王拂枕席。今臣爵至人君,走人於庭,辟人於途。四海之内,美人亦甚多矣,闻臣之得幸於王也,必褰裳而趋王。臣亦犹曩臣之前所得之鱼也,臣亦将弃矣,臣安能无涕出乎?’”后遂以“龙阳泣鱼”为失宠之典。 龙去鼎湖 典出《史记·封禅书》:“黄帝采首山铜,铸鼎於荆山下。鼎既成,有龙垂胡涘下迎黄帝。黄帝上骑,群臣后宫从上者七十馀人,龙乃上去。馀小臣不得上,乃悉持龙涘,龙涘拔,堕,

关于龙的成语故事

关于龙的成语故事 【人中之龙】: 比喻出类拔萃的人。晋时酒泉太守马岌是一位高尚的人。他久慕宋纤的大名,有一次带着仪仗队、敲着铙鼓去拜访宋纤。宋纤身在 重重的楼阁中,拒不见马岌。最后马岌边命令返回,边说:“我能 听得宋纤的名声却不能见到宋纤,我仰慕他高尚的品德却见不到他 的人。从今以后我知道他是人中之龙。” 【乘龙快婿】: 对别人女婿的美称。春秋时,萧史善吹箫,秦穆公的女儿弄玉也爱吹箫,秦穆公就把女儿嫁给了萧史。几年后,弄玉乘凤,萧史乘龙,升天而去。“乘龙”或“乘龙快婿”就成为对别人女婿的美称。 【笔走龙蛇】: 笔一挥动就呈现出龙蛇舞动的神态。比喻草书的笔势矫健生动。唐贺知章在家宴请宾客。座中有诗仙李白、僧人怀素等。酒过三巡,贺知章请李白作诗助兴,李白推辞说:“还是请怀素上人挥毫助兴吧。”贺知章说:“那就李白赋诗,怀素挥毫,珠联璧合吧!”怀素 几杯酒下肚,开始挥毫如飞,一旁李白也开始朗朗念来:“少年上 人号怀素,草书天下称独步。吾师醉后倚绳休,起来向笔不停手。 一行数字大如斗,时时只见龙蛇走……”自此“笔走龙蛇”成为形 容书法笔势矫健、洒脱的专用成语。 【龙生九子】: 在明代,龙还被人们附会出了一个繁盛的家庭,龙的九子是:饕餮(tāoti?),性喜水,被雕成桥柱上的兽形;嘲风,喜欢冒险,因而 人铸其像,置于殿角;睚眦(yázì),平生好杀,喜血腥之气,其形为 刀柄上所刻之兽形;敝屣(bìxǐ),力大,其背亦负以重物,即令刻在 门的铺首上;鸱(chī)吻,平生好吞,即殿脊的兽头之形;蒲(pú)牢,

平生好鸣,它的头像被用做大钟的钟纽;狻猊(suānní),喜欢蹲坐, 佛像座下的狮子是其造型;囚牛,喜性音乐,故常立在琴头。 【车水马龙】 东汉名将马援的小女儿马氏,由于父母早亡,年纪很小时就操办家中的事情,把家务料理得井然有序,亲朋们都称赞她是个能干的人。 十三岁那年,马氏被选进宫内。她先是侍候汉光武帝的皇后,很受宠爱。光武帝去世后,太子刘庄即位,就是汉明帝,马氏被封为 贵人。由于她一直没有生育,便收养了贾氏的一个儿子,取名为刘旭。公元60年,由于皇太后对她非常宠爱,她被立为明帝的皇后。 马氏当了皇后,生活还是非常俭朴。她常穿粗布衣服,裙子也不镶边。一些嫔妃朝见她时,还以为她穿了特别好的料子制成的衣服。走到近前,才知道是极普通的衣料,从此对她更尊敬了。马皇后知 书识理,时常认真地阅读《春秋》、《楚辞》等著作。有一次,明 帝故意把大臣的奏章给她看,并问她应如何处理,她看后当场提出 中肯的意见。但她并不因此而干预朝政,此后再也不主动去谈论朝 廷的事。 明帝死后,刘旭即位,这就是汉章帝。马皇后被尊为皇太后。不久,章帝根据一些大臣的建议,打算对皇太后的弟兄封爵。马太后 遵照已去世的光武帝有关后把家族不得封侯的规定,明确地反对这 样做,因此这件事没有办。 第二年夏天,发生了大旱灾。一些大臣又一上奏说,今年所以大旱,是因为去年不封外戚的缘故。他们再次要求分封马氏舅父。马 太后还是不同意,并且为此专门发了诏书,诏书上说:“凡是提出 要对外戚封爵的人,都是想献媚于我,都是要从中取得好处。天大 旱跟封爵有什么关系?要记住前朝的教训,宠贵外戚会招来倾覆的大祸。先帝不让外戚担任重要的职务,防备的就是这个。今后,怎能 再让马氏走者路呢?”诏书接着说:“马家的舅父,个个都很富贵。 我身为太后,还是食不求甘,穿着简朴。左右宫妃也尽量俭朴。我 这样做的目的,是为下边做个样子,让外亲见了好反省自己。可是,

蛐鳝龙_龙的传说

蛐鳝龙 这故事口头流传于安宁河流域的西昌、攀枝花一带。笔者小时候听老年人讲述过多次,但说法各异。至今,网络上只能搜到一种说法的简短介绍,却从未见过任何史料记载。本文所记述的与诸多说法都不尽相同,是根据小时候听过的故事回忆整理而成。——题记 很久很久以前,四川西南有个梓潼县。县城西面是高峻而秀美的泸山,山脚下的一间茅草房里,住着李建昌母子。李建昌三岁时,父亲李发业因缴不上地租,被恶霸地主莫新仁拉去吊打了一顿,回家后又无钱请医生治伤,不久就死了。母亲守着一小块薄地,带着儿子艰苦度日。 随着儿子李建昌渐渐长大,母亲因劳累过度,也渐渐做不起重活了。屋后一小块薄地,只能种些蔬菜红薯,难以养活母子二人。建昌就每天上山找柴,挑到集市卖了再买米回家养活自己和母亲。 有一天,建昌上山找柴,看到一条蛐蟮在路上,身上裹满了泥灰,一动不动。他弯下腰,轻轻拨动它,那蛐蟮居然动了一下。此时,正当中午,太阳火辣辣地照在那奄奄一息的蛐蟮身上。建昌想,要是不把它放到阴凉有水的地方,它马上就会死去。于是,建昌急忙在路边摘了一片树叶,小心翼翼地把蛐蟮放在树叶上,双手捧着到处寻找有水的地方。转到山弯里,他终于找到了一个有盆子大小的小水塘,赶忙把蛐蟮放了进去。他长长地喘了一口气,坐在

旁边一块石头上,双眼盯着那蛐蟮。他要看看他的举动是否有效果。过了好一会儿,蛐蟮都没动。就在他失望得快要走时,那蛐蟮开始蠕动了。建昌立即高兴得叫了起来:“乖乖蛐蟮,你终于活了!嘻嘻!”他想起该去找柴了,临走,又看着蛐蟮说:“你就乖乖呆在这里哈,我明天还来看你。” 第二天,建昌果然特意到那小水塘去看蛐蟮。只见那蛐蟮正悠悠然地在水塘边爬行着,建昌刚到水塘,那蛐蟮就抬起头部上下摆动着,似乎在向建昌点头致意呢。建昌好高兴,立即拿出带在身上的米饭坨坨(乡下人上山打柴或放牧时,都习惯把米饭捏成拳头大小的坨坨,带在身上做为干粮),抠下一些丢在蛐蟮面前说:“乖乖,你找得到吃的吗?我给你。”蛐蟮又一次抬起头部上下摆动着,似乎在表示感谢。建昌心里好欢喜。此后,他每天上山找柴都来看看蛐蟮,都要给它洒下一些米饭。他看到蛐蟮一天天长大了,越来越粗壮了,一种从未有过的成就感使他忘了一切苦和累。他每次来看蛐蟮,都要把心里的喜悦或苦闷对蛐蟮说说,不管它能不能听得懂。蛐蟮已经成了他唯一的知心朋友,每次上山总要先来看看蛐蟮才去找柴。 几年之后。那一天,建昌照例来看蛐蟮。他正要拿出饭坨坨来喂蛐蟮,只见那蛐蟮的身躯盘曲着,已经把小水塘填得满满的了。蛐蟮抬起头突然说话了:“建昌哥,你救了我的命,又还天天来看我喂我,让我好感动!现在我已经变成蛐蟮龙了,为了报答你,我送你一颗蟮珠。”说着,一颗金灿灿的黄豆大小的蟮珠从蛐蟮头部跳了

与龙有关的成语故事

与龙有关的成语故事 从前,有个人一心想学到一种出奇的本领.他听说支离益会宰龙,心想:这可是世上罕 见的本领.于是他就去拜支离益做老师. 他学呀学,学了整整三年,把家产都折腾光了,才把宰龙的本领学到手.可是本领学到手又有什么用呢?天下根本没有龙,他那绝妙的本领到哪儿去施展呢? “屠龙之技”比喻毫无实际用途的本领. 《战国策·魏策四》:“魏王与龙阳君共船而钓,龙阳君得十馀鱼而涕下.王曰:‘有所不安乎?如是,何不相告也?’对曰:‘臣无敢不安也.’王曰:‘然则何为出涕?’曰: ‘臣为王之所得鱼也.’王曰:‘何谓也?’对曰:‘臣之始得鱼也,臣甚喜,后得又益大, 今臣直欲弃臣前之所得矣.今以臣凶恶,而得为王拂枕席.今臣爵至人君,走人於庭,辟人於途.四海之内,美人亦甚多矣,闻臣之得幸於王也,必褰裳而趋王.臣亦犹曩臣之前所得之鱼也,臣亦将弃矣,臣安能无涕出乎?’”后遂以“龙阳泣鱼”为失宠之典. 古代的春秋时期,陈国有个叶公,他非常喜爱龙,他家里的梁、柱、门、窗和日用摆设 上都雕刻着龙,连衣服被子上也绣着龙,屋里的墙壁上也画着龙,叶公的家简直成了龙的世界.天上的真龙知道了,很感动,就来到叶公家拜访他.这条真龙的龙头从窗口伸进来,尾巴 拖到客堂里.谁知叶公一见到真龙,吓坏了,呼叫着逃走了. 原来,叶公爱的不是真龙,而是似龙非龙的假龙.“叶公好龙”现在也是一句成语,比喻表面爱好某种事物,而实际上并不是真正爱好. 传说中国古代有一个叫张僧繇的画家,他在一个寺院的墙上画了四条龙,这四条龙都没画上眼睛.有人问他,为什么不给龙画上眼睛呢,他说,画上眼睛,龙就会飞去.听的人不相信,偏要让他画上.张僧繇没有办法,只好用毛笔在龙头上点上了眼睛.谁知道,刚点完两条龙的眼睛天上就电闪雷鸣,刮起了大风,下起了大雨,墙壁也震破了,那两条龙腾空而起,飞到天 上去了,墙上就只剩下没点眼睛的两条龙了.“画龙点睛”赞美了画家画龙的技艺.“画龙 点睛”现在已成为一句成语.比喻说话和作文时加上一两句关键的话,使内容更加精辟有力. 感谢您的阅读,祝您生活愉快。

二月二龙抬头教案:二月二龙抬头活动讲课讲稿

二月二龙抬头教案:二月二龙抬头活动

二月二龙抬头教案:二月二龙抬头活动 二月二龙抬头教案:二月二龙抬头活动 设计思想 二月二,龙抬头,各地差不多都有这种说法。黄河口一带把这一天叫做春龙节。因为阴历二月初,正当二十四节气中的惊蛰,从这一天起,开始雷鸣了,传说打雷是天上的龙怒吼或甩尾巴,龙睡了一冬天,到这一天开始苏醒,所以天上有雷鸣。这一天正当初春季节,适宜于耕作,也因为各种虫鸟开始活动,就有吃蝎豆避免蝎子蛰的风俗。龙是中华民族的象征,我们是龙的传人,龙的子孙。结合春龙节组织教育活动,目的在于让幼儿了解龙的有关知识和民间风俗,培养幼儿的民族自豪感,激励幼儿为了中华民族的腾飞,好好学知识,练本领。 活动一认识龙 目的: 1.让幼儿知道龙的来历,了解龙实际上是不存在的,是我们中华民族创造的。 2.让幼儿了解有关龙的传说、故事,丰富关于龙的词汇。 3.让幼儿知道我们是龙的传人,龙的子孙,培养幼儿的自豪感。准备: 课前搜集龙的图案、有关龙的传说、故事,歌曲磁带《龙的传人》。 过程: 1.引导幼儿谈话:小朋友在什么地方见过龙?(龙灯、龙船、龙袍、龙旗、商标、北京的五彩琉璃九龙壁等等。) 2.老师向幼儿展示一些龙的图案,让幼儿观察:龙是什么样子的?(龙的形象:头似驼,角似鹿,眼似兔,耳似牛,项似蛇,腹似蜃,麟似鲤,爪似鹰,掌似虎。可以这样理解,龙的身体各部分是许多种动物的一部

分拼凑成的,它集各种动物有力、优美的特点于一身。这说明龙是古人虚构的,现实生活中不存在的。) 3.老师讲解龙的来历及它的价值:龙是中华民族创造的,距今五、六千年前,龙就诞生了。那时,龙的形象还不象现在,随着历史的发展,人们不断改造创新着龙的形象,还赋予了龙非凡的神力。现在,龙的形象已到了出神入化的境地。古人认为龙能兴风雨,利万物,古书中还写道:山不在高,有仙则名;水不在深,有龙则灵。可见,龙在人们的心目中是吉祥之物,人们特别喜爱它。在民间哪里有快乐的场面,哪里就少不了龙。传说中,它是消灾降福的龙王,雕刻在宫殿建筑上,它是帝王政权的象征,在工艺图案中,则是一种瑰丽的装饰。 4.老师和幼儿一起讲述关于龙的传说、故事。 先启发幼儿讲述平时听过或看过的关于龙的故事,如:叶公好龙、唐玄宗与龙等。 老师讲述有关传说、故事,并启发幼儿学说关于龙的词汇:龙船、龙灯、龙椅、龙飞凤舞、龙凤呈祥、 龙腾虎跃、藏龙卧虎、龙谭虎穴、龙盘虎踞、叶公好龙等。 5.对幼儿进行情感教育:让幼儿欣赏歌曲《龙的传人》,听完讨论歌曲内容:歌曲中唱了一些什么词?使 幼儿知道龙是炎黄子孙的象征,中国人号称是龙的传人,龙的风彩展现了我们中华民族的风貌,作为中国人,我们应感到骄傲和自豪。 6.要求幼儿课下搜集龙的故事、龙的商标、图案等。 活动二节令与龙抬头 目的: 1.让幼儿知道一年中有二十四节气,龙抬头的日子是农历二月初二。 2.了解二十四节气中惊蛰的含义及与龙抬头的关系。 3.了解二月二,龙抬头的来历。 准备: 幼儿每人一本日历,二月初二绘制成大日历。

有关龙的童话故事

有关龙的童话故事 龙是一种神异生物。各地传说丰富。龙是中华民族所敬奉的图腾,是吉祥雄伟的象征。在童话世界中,龙也是孩子们非常喜欢的动物。下面是小编整理的有关龙的童话故事,欢迎参考。 据传,古时候森林里的动物很多,而且非常凶猛,常常成群结队出来袭击、吞食人类,致使人类无法安宁地生活。 在忍无可忍的情况下,他们只好频频向天庭发出求救呼声,祈求上天能惩治那些无比凶残的动物。 天帝同情凡人的疾苦,立即委派六郎神到凡间查看,了解实情。 六郎神下到凡间目睹了动物撕咬凡人的场面,感觉到问题的严重,如果不及时拿出拯救办法,人类将无法生存。他重重地划出一条界线,暂时把人与动物隔离开,再遍访百姓,搜罗各方面意见。大家一致认为必须尽快在动物之中立一个“王”,以它来管制那些为所欲为的动物。 六郎神采纳了大家的意见,苦思冥想得出了一个妙计:以九种动物组合成一种新动物,取名为“龙”。说办就办,他即刻就在洞壁上漫漫地画了起来。先勾画出蛇身,接着画驼头、鹿角、牛嘴、鱼鳞、凤尾、鹰爪,当画完“狮须”的时候突然停了下来。

他想这第九样“虎眼”只能先画在一旁放着,等到九九八十一天,念个咒,再把两只“虎眼”安上去,以后这东西才会更听话。 快到八十天时候,有一个木匠带着斧子、墨斗到深山老林里砍伐木头,走入洞内歇息。偶然之中看见洞壁上画着一个动物图案,觉得这是一个很奇怪东西,左看右看,就是缺少两只眼睛。 他随手拿起墨笔,模仿六郎神画的“虎眼”,添在龙头上。这下坏了,洞壁上的龙张牙舞爪扭动起来,嘴里喷着浓雾,龙体火光四射,一时狂风大作,洞内飞沙走石,龙像一道闪电似的飞了出去。木匠趴在地上,吓得屁滚尿流。 一听说“王”龙出洞,那些凶猛的动物早已闻风丧胆,再也不敢出来食人,从此,人们有了安全保障,可以随随便便在山野劳作。 但是,龙成了百兽之王后,日益狂妄,根本不听六郎神的使唤,常常飞上天空兴妖作怪,有时连续降雨不止,地上常闹洪灾,百姓叫苦连天。后来,摇身一变,还多出了一条龙。六郎神一怒之下,一条镇在云层里,继续看管动物;另一条则打入东海,令它不得随意出入。 百姓以为龙虽然出了一点小差错,但毕竟功大于过,依然把它视为吉祥物,因此,逢年过节都要扎上一条龙,走村串户游耍一番,企盼来年风调雨顺,太平安康。

有关龙的成语故事

有关龙的成语故事 画龙点睛 传说中国古代有一个叫张僧繇的画家,他在一个寺院的墙上画了四条龙,这四条龙都没画上眼睛。有人问他,为什么不给龙画上眼睛呢,他说,画上眼睛,龙就会飞去。听的人不相信,偏要让他画上。张僧繇没有办法,只好用毛笔在龙头上点上了眼睛。谁知道,刚点完两条龙的眼睛天上就电闪雷鸣,刮起了大风,下起了大雨,墙壁也震破了,那两条龙腾空而起,飞到天上去了,墙上就只剩下没点眼睛的两条龙了。“画龙点睛”赞美了画家画龙的技艺。“画龙点睛”现在已成为一句成语。比喻说话和作文时加上一两句关键的话,使内容更加精辟有力。 叶公好龙 古代的春秋时期,陈国有个叶公,他非常喜爱龙,他家里的梁、柱、门、窗和日用摆设上都雕刻着龙,连衣服被子上也绣着龙,屋里的墙壁上也画着龙,叶公的家简直成了龙的世界。天上的真龙知道了,很感动,就来到叶公家拜访他。这条真龙的龙头从窗口伸进来,尾巴拖到客堂里。谁知叶公一见到真龙,吓坏了,呼叫着逃走了。 原来,叶公爱的不是真龙,而是似龙非龙的假龙。“叶公好龙”现在也是一句成语,比喻表面爱好某种事物,而实际上并不是真正爱好。 屠龙之技 从前,有个人一心想学到一种出奇的本领。他听说支离益会宰龙,心想:这可是世上罕见的本领。于是他就去拜支离益做老师。 他学呀学,学了整整三年,把家产都折腾光了,才把宰龙的本领学到手。可是本领学到手又有什么用呢?天下根本没有龙,他那绝妙的本领到哪儿去施展呢? “屠龙之技”比喻毫无实际用途的本领。 龙阳泣鱼 《战国策·魏策四》:“魏王与龙阳君共船而钓,龙阳君得十馀鱼而涕下。王曰:…有所不安乎?如是,何不相告也??对曰:…臣无敢不安也。?王曰:…然则何为出涕??曰:…臣为王之所得鱼也。?王曰:…何谓也??对曰:…臣之始得鱼也,臣甚喜,后得又益大,今臣直欲弃臣前之所得矣。今以臣凶恶,而得为王拂枕席。今臣爵至人

龙的演变

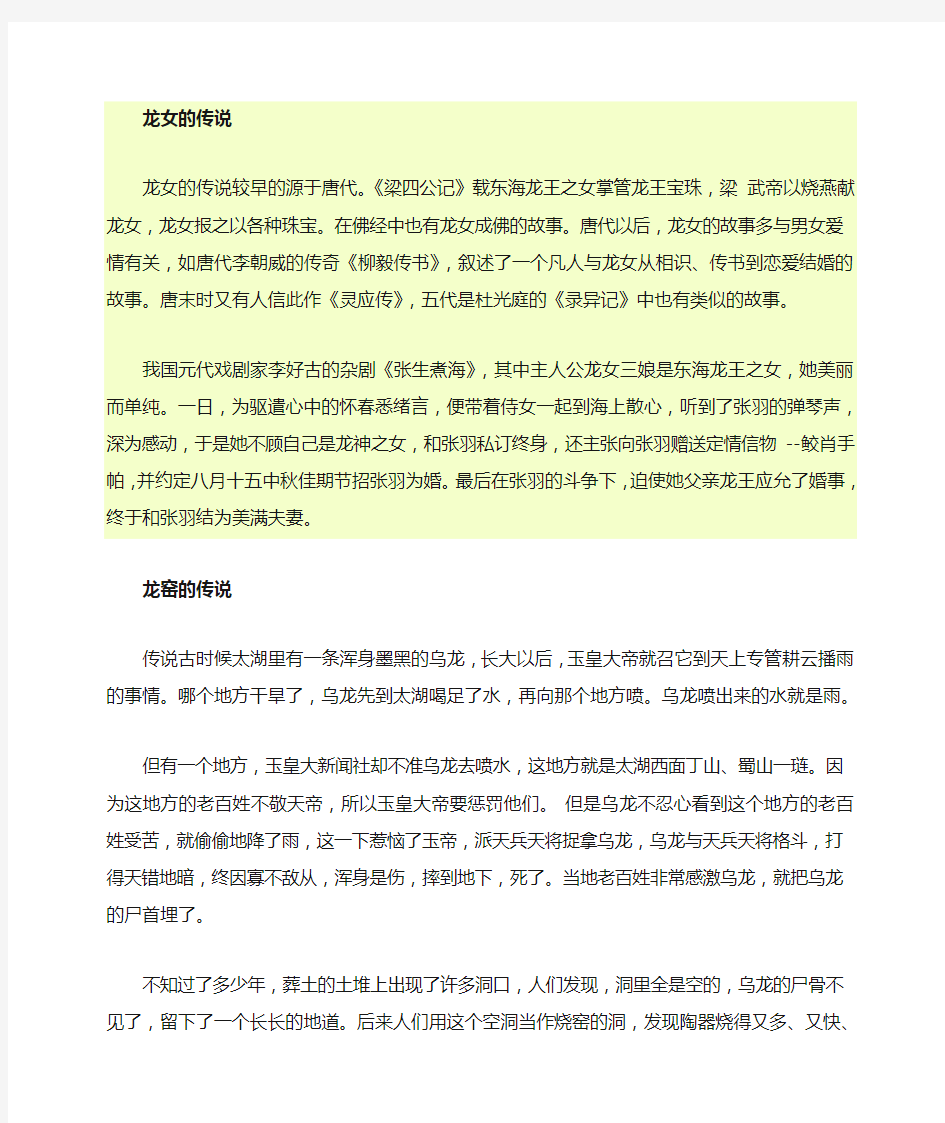

龙在中国文化中的演变史日期:2012-02-01 10:05:00 作者:来源:新京报 作者:张弘姜妍 最早的龙形器物“玉猪龙”。

汉唐时代的龙造型。

清代瓷器上的龙。 最早论及龙的生态特征的文字当属《周易》。《周易》是古代占筮之书,相传为周文王所作,实际上内容的萌芽可能在殷周之际。《周易·乾》中以龙所在的环境和形态来表示凶吉利害:其中的龙或潜伏不露(潜龙),或翔于天空(飞龙在天),或在田中活动(见龙在田),或在水中跳跃(或跃于渊),或伸直身子呈现出僵硬的形态(亢龙),或把身体盘卷起来以至见不到头(群龙无首)。虽然目前学术界对《周易·乾》中龙的含义尚无定论,但就龙这一原型而言,显然具有动物特征;然而它那无所不在、变化多端的生态却与任何真实的动物都不相符。 龙的童年、青年与壮年 天安门前华表柱上的蟠龙,乃是最完美的中国“现代龙”的形象,它与远古的龙有着迥异的形态。在历史上,中国龙的发展可以分为3个时期。 第一期是春秋以前,可称之为“古代龙”。古代龙多做匍匐爬行状,结构形态比较粗陋,蛇身兽头,保持着爬行动物的特点。但它们的形状极为丰富,也异常怪异。或尖角,或齿角,或无角,或长鼻,或卷鼻,或无鼻,或多鳍,或一鳍,或无鳍,或一足,或前后有足,或无足……它们带着一身粗野与狂放,暴力与恐怖,展示着神秘的威力。这不仅反映着上古时代各地文化未经系统化之前的形态,同时也反映着部落兼并战争的文化特色。 第二期从战国到唐代,可称之为“中世龙”。这是龙的形态变化最大的一个时期。“中世龙”开始脱去了爬行动物的特点,从匍匐走向飞腾。龙的体态多呈S形,显得刚健有力。形态结构也开始复杂化,出现了头发、节毛,角开始分杈,由原先的牛角变为鹿角,羊须的特征开始突出,有时则表现为兽身。而且

中国历史上与龙的成语故事

中国历史上与龙的成语故事 导读:【画龙点睛】: 传说中国古代有一个叫张僧繇的画家,他在一个寺院的墙上画了四条龙,这四条龙都没画上眼睛。有人问他,为什么不给龙画上眼睛呢,他说,画上眼睛,龙就会飞去。听的人不相信,偏要让他画上。张僧繇没有办法,只好用毛笔在龙头上点上了眼睛。谁知道,刚点完两条龙的眼睛天上就电闪雷鸣,刮起了大风,下起了大雨,墙壁也震破了,那两条龙腾空而起,飞到天上去了,墙上就只剩下没点眼睛的两条龙了。 “画龙点睛”赞美了画家画龙的技艺。“画龙点睛”现在已成为一句成语。比喻说话和作文时加上一两句关键的话,使内容更加精辟有力。 【叶公好龙】: 古代的春秋时期,陈国有个叶公,他非常喜爱龙,他家里的梁、柱、门、窗和日用摆设上都雕刻着龙,连衣服被子上也绣着龙,屋里的墙壁上也画着龙,叶公的家简直成了龙的世界。天上的真龙知道了,很感动,就来到叶公家拜访他。这条真龙的龙头从窗口伸进来,尾巴拖到客堂里。谁知叶公一见到真龙,吓坏了,呼叫着逃走了。 原来,叶公爱的不是真龙,而是似龙非龙的假龙。“叶公好龙”现在也是一句成语,比喻表面爱好某种事物,而实际上并不是真正爱好。

【屠龙之技】: 从前,有个人一心想学到一种出奇的本领。他听说支离益会宰龙,心想:这可是世上罕见的本领。于是他就去拜支离益做老师。 他学呀学,学了整整三年,把家产都折腾光了,才把宰龙的本领学到手。可是本领学到手又有什么用呢?天下根本没有龙,他那绝妙的本领到哪儿去施展呢? “屠龙之技”比喻毫无实际用途的本领。 【龙阳泣鱼】: 《战国策·魏策四》:“魏王与龙阳君共船而钓,龙阳君得十馀鱼而涕下。王曰:‘有所不安乎?如是,何不相告也?’对曰:‘臣无敢不安也。’王曰:‘然则何为出涕?’曰:‘臣为王之所得鱼也。’王曰:‘何谓也?’对曰:‘臣之始得鱼也,臣甚喜,后得又益大,今臣直欲弃臣前之所得矣。 今以臣凶恶,而得为王拂枕席。今臣爵至人君,走人於庭,辟人於途。四海之内,美人亦甚多矣,闻臣之得幸於王也,必褰裳而趋王。臣亦犹曩臣之前所得之鱼也,臣亦将弃矣,臣安能无涕出乎?’”后遂以“龙阳泣鱼”为失宠之典。 【龙去鼎湖】: 典出《史记·封禅书》:“黄帝采首山铜,铸鼎於荆山下。鼎既成,有龙垂胡涘下迎黄帝。黄帝上骑,群臣后宫从上者七十馀人,龙乃上去。馀小臣不得上,乃悉持龙涘,龙涘拔,堕,堕黄帝之弓。百

生肖龙的传说

生肖龙的传说 虽然龙是十二生肖中唯一虚构的动物,但中国人对它有一种特殊的感情,龙的地位之高任何动物也无法与之比较,中国人心中,它是一种能呼风唤雨,腾云驾雾的神物。人们发挥出无限的想象力,将龙说得神奇而伟大,把各种动物的形象聚于龙一身、有兽的野性、人的悟性、神的灵性,并创造了许多龙的传说,这些传说经过民间的加工和文人的润色后,更加令人神往了。也许,这也是龙成为生肖的文化因素。 据说,远古时代的龙是没有角的,那时的龙在地上生活。它凭着自己身强体壮,能飞,善游,想当属相,也想当兽王,取代虎的地位。于是,人间产生了龙虎斗,结果是难分难解。最后,玉帝觉得它们斗得太不像话,下旨叫它们来天宫评理,临行时,龙想到自己虽然高大,却不及老虎威风,怕玉帝小看自己,当不上兽王也排不上属相。这时,龙的小弟蜈蚣出主意:“公鸡有一对漂亮的角,不防借来戴上,这一定会给龙大哥添几分威风。”龙听大喜,便同蜈蚣来找公鸡借角。 公鸡听说龙要借它的角,死活不肯,龙一见急了,对天发誓道:“如果我不还你的角,回陆地就死。”蜈蚣也在一帝担任保道。“如果龙大哥不还你的角你一口把我吃掉。”公鸡见蜈蚣作保便把角借给了龙。 龙和虎到了天宫,玉帝见龙和虎都十分威风,便下令龙虎都作兽王,虎为陆地百兽之王,龙作水中水族之王。虎既然可以当属相,龙也可以成为属相,只不过得在后面一些。于是,龙和虎皆大欢喜,告辞玉帝回到凡间,回来后,龙心里想,如果把角还给公鸡,水族们见我这么丑能服我管呢?于是决定不还公鸡的角,一头扎进水中,现也不上陆地了。 公鸡见龙不还角,气得满脸通红,也迁怒于蜈蚣,蜈蚣吓得从此钻进石缝中。今天我们还可以见到,公鸡的脸总是红的、蜈蚣也难得爬出地面,公鸡见到蜈蚣总是一口一个吃掉,并且总是在喊:“龙哥哥,还我的角!”而龙呢,再也没有到陆地上来了。

关于龙的神话传说

关于龙的神话传说 龙的定义为:传说中的神异动物,特征是有鳞、有须、能兴云作雨的生物。那你知道关于龙的神话传说有哪些吗?下面是给大家分享的关于龙的神话传说,欢迎大家阅读。 关于龙的神话传说:龙王的故事龙王是中国古代社会以及道教非常重要的神之一,不仅因为中国人自称是龙的传人,而且因为中国是一个以农耕为主的国家,农民就怕土地干旱,而据说龙有下雨的功能,所以在中国人的生活中,求雨和对龙的崇拜就有很重要的意义。 自古以来,中国人就把龙王和其它三种动物麒麟(一种传说中的神兽,外型像狮子)、凤凰(一种传说中的鸟)、龟一起,称为四灵,也就是象征吉祥的动物。在佛教中,也有对龙的崇拜,但是与道教或民间所指的龙不是一种概念。随着时代的推移,关于龙的信仰越来越盛行,有时把他的儿子也称为龙神。在一些神话作品中,有四海龙王的说法。传说他们是四个兄弟,东海龙王敖光、西海龙王敖顺、南海龙王敖明、北海龙王敖吉,他们分别住在中国的四个大海中的宫殿里,统治所在的区域,与人世间的皇帝没有什么区别。 在民间龙王有很高的地位,操纵着百姓的日常生活。人们经常为了求雨而为他们举行盛大的祭祀仪式。 关于龙的神话传说:传说中的龙古人把龙看成神物、灵物,而且变化无常,能细能巨,能短能长,既能深入水底,亦能腾云登天。关

于龙的传说,在中国古代经典著作中几乎每一本书都有,而关于龙的传说和神话亦不胜枚举。经典如《易经》,便将龙作了一完整系统的论述,并赋以哲学的含义。八卦中整体用龙来说明的就是乾卦,也是《易经》的第一卦。 除这之外,历朝历代都不断有龙的传说和神话出现,不少以「龙」字命名的地方亦有其龙的传说。上至黄帝的时代,便有黄帝乘龙升天、应龙助黄帝战胜蚩尤的传说;夏禹治水,传说便有神龙以尾巴画地成河道,疏导洪水;汉高祖刘邦,传说便是其母梦见与赤龙交配而怀孕出生。从许多故事和传说中看到人们常把各种美德和优秀的品质都集中到龙的身上。传说中每年二月初二炒玉米的传统,就是纪念义龙为解人间乾旱之苦,甚至不惜冒犯天条。传说玉龙因不忍人民受乾旱之苦,义助人民降雨而被玉帝所囚,并立下规条,只有金豆开花才会予以释放。人民因感激玉龙义举而齐集一起炒玉米,因样子像金豆开花而令看管的太白金星看错,并释放了玉龙。而每年二月初二炒玉米的传统亦保留了下来。 当然,传说里有义龙为善,便自然亦有恶龙为祸。随著民智开启,佛教信仰开始传入等因素,民间对龙王的形象有了改变,作为道教传统之一的龙王,亦开始出现反派的角色。在中国不少以「龙」字命名的地方亦有其龙的传说,其中亦不乏恶龙肆虐的故事。就像黑龙江,传说以前便有白龙为祸,后来江边的一个村中,有一家人临产,并诞下了一黑龙。原来黑龙是来帮助除掉白龙的,村民依照其指示支持,最后白龙被除,人们为纪念黑龙而将江取名黑龙江。四川省的九寨沟

民间故事传说300字【三篇】

民间故事传说300字【三篇】 导读:本文民间故事传说300字【三篇】,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。 【神女瑶姬的传说】 瑶姬是西天王母的小女儿,住在天上的瑶池宫里。她自幼跟三元仙君学道,有一身变化无穷的仙术。后来,她被封为云华夫人,专司教导仙童玉女之职。 瑶姬喜欢游玩。一日,她来到巫山上空,不禁为其秀美的景色吸引。不料,有十二条蛟龙正在此兴风作浪,使当地云雨茫茫。瑶姬决心为人间除去恶龙。于是她手指蛟龙,施展法术。但闻惊雷滚滚,地动山摇。风平浪静后,十二条蛟龙已然化作了十二座大山。 这十二座大山堵住了巫峡,壅塞了长江,四周汪洋一片。为了治理水患,人间司职治水的大禹赶到此地。然而,这里山势高,水势急,治水十分不容易。大禹日夜忧愁。 瑶姬为大禹治水的精神所感动,便派侍女传授给他一些法术,同时,还派六位侍臣,施展仙术,疏导了三峡水道,让洪水畅通东海。大禹十分感谢神女瑶姬的帮助,就登上巫山,当面致谢。 大禹上到巫山之顶,见到了在游龙、彩凤、白鹤等簇拥下的瑶姬。瑶姬说:“你治水有功,但还要懂得天地间事物变化的道理。”说完,又赠予大禹一部治水用的黄绫宝卷。大禹得了天书,拜谢而去。 水患治理后,瑶姬继续留在巫山过她的神仙日子。她喜欢变幻成

一座秀丽挺拔的山峰,长久的伫立在巫山上观看日出日落,欣赏这美景。她的侍从也化作了一座座山峰,静静的守卫在神女的身旁。 至今,在今天四川巫山一带,还流传着由瑶姬幻化的神女峰的传说。当地百姓尊称瑶姬为“妙用真人”,还在飞凤峰山麓,为她修建了一座凝真观(即神女庙)。山腰上的一块平台,即神女向夏禹授书的授书台。 【熬年的传说】 我国民间在除夕有守岁的习惯。守岁从吃年夜饭开始,这顿年夜饭要慢慢地吃,从掌灯时分入席,有的人家一直要吃到深夜。根据宋懔《荆楚岁时记》的记载,至少在南北朝时已有吃年夜饭的习俗。 守岁的习俗,既有对如水逝去的岁月含惜别留恋之情,又有对来临的新年寄以美好希望之意。古人有一首《守岁》诗中写道:"相邀守岁阿戎家,蜡炬传红向碧纱;三十六旬都浪过,偏从此夜惜年华。"珍惜年华是人之常情,故大诗人苏轼写下了《守岁》名句:"明年岂无年,心事恐蹉跎;努力尽今夕,少年犹可夸!"由此可见除夕守岁的积极意义。 年三十守岁,俗名"熬年"。为什么称作"熬年"呢?民间世世代代流传着这么一个有趣的故事:太古时期,有一种凶猛的怪兽,散居在深山密林中,人们管它们叫"年"。"年"的形貌狰狞,生性凶残,专食飞禽走兽、鳞介虫豸,一天换一种口味,从磕头虫一直吃到大活人,让人谈"年"色变。慢慢地,人们掌握了"年"的活动规律,原来它每隔三百六十五天窜到人群聚居的地方尝一次口鲜,而且出没的时间都是

有关龙的作文五年级400字500字600字

有关龙的作文五年级400字500字600字 关于龙的作文 龙是中国古代神话的四灵之一. 龙是水神,水中行走是龙的拿手好戏;龙又是天神,腾飞云天是龙的看家本领。无论水中行还是天上飞,要行得快,要飞得高,都得昂首扬鬣,瞪目振鳞,把劲聚起来,把神抖起来,奋力开拓,全速前进。因此,我们说龙的精神,也就是奋发开拓的精神。龙是中国古人对鹿,牛,驴,虾,象,鱼,蛇,凤等动物,和云、雷电、虹霓等自然天象模糊集合而产生的,具有喜水、好飞、通天、善变、灵异、征瑞、兆祸、示威等神性的一种神物。导致龙形成的动物和天象,代表着古人心目中的“天”,也就是我们讲的自 然界。先民们是将自己对身外世界的畏惧、疑惑、想象、崇拜、依赖

等等,都贯穿、投注、体现到龙的形象中了。换句话说,龙是人天关系的形象化表述。所以,说龙是古人对天道的理解、对身外众生的敬重,没有错;说龙是人天相通,人和大自然风雨与共甘苦同行的产物,更没有错。因此,我们说龙的精神,也就是与天和谐的精神。龙的精神可以用团结凝聚的精神、造福人类的精神、奋发开拓的精神和与天和谐的精神来概括。龙是中华民族大融合的参与者和见证物。当年黄帝发动统一战争,龙是出了大力的,涿鹿之战中,黄帝用雄浑的龙吟威慑敌方,并有一条生有双翅的应龙,为黄帝的事业冲锋陷阵。况且,神话中的黄帝本身就是“黄龙体”,炎帝也是其母感神龙而生的“龙种”,炎黄部落的融合,自然是龙族的融合了。再者,先秦是中华民族的形成期,与此同步,龙的形象也在先秦各代得以长足发展,由杂多而整合,由粗简而趋美。就龙自身来说,也体现了一个“合”字,它不但集合了鹿,牛,驴,虾,象,鱼,人,蛇,凤等动物,还融合了云、雷电、虹霓、龙卷风等自然天象。正由于上述因素,我们讲龙的精神也就是团结凝聚的精神。神话里的大禹是从父亲腹中蹦出

关于龙的成语故事教学设计

关于龙的成语故事教学设计 Teaching design of idiom story about Dragon

关于龙的成语故事教学设计 前言:小泰温馨提醒,本教案根据教学设计标准的要求和针对教学对象的特点,将教学诸要素有序安排,确定合适的教学方案的设想和计划。便于学习和使用,本文下载后内容可随意修改调整及打印。 “龙”是中国古代帝王的象征,它代表了高贵典雅,神圣不可侵犯,龙有着无可估量的神奇力量,炎黄子孙是龙的传人。以下是小泰给大家精选整理的描写龙的成语故事,欢迎大家阅读,供您参考。 .鲤鱼跳龙门 解释 :古代传说黄河鲤鱼跳过龙门,就会变化成龙。比喻中举、升官等飞黄腾达之事。也比喻逆流前进,奋发向上。 出处《埤雅·释鱼》:“俗说鱼跃龙门,过而为龙,唯鲤或然。” 《埤雅·释鱼》:“俗说鱼跃龙门,过而为龙,唯鲤或然。” 云龙高卧 解释元龙:三国时陈登,字元龙。原指陈登自卧大床,让客人睡下床。后比喻对客人怠慢无礼。 出处《三国志·魏书·陈登传》:“元龙无客主之意,久不相与语,自上大床卧,使客卧下床。” 《三国志·魏书·陈登

传》:“元龙无客主之意,久不相与语,自上大床卧,使客卧下床。” 真龙天子 出处姚雪垠《李自成》第一卷第二十八章:“她想,既然 人们都说明朝的气数完了,真龙天子已经出世,说不定这真龙天 子就是李闯王。” 姚雪垠《李自成》第一卷第二十八章:“她想,既然人们都说明朝的气数完了,真龙天子已经出世,说不定这真 龙天子就是李闯王。” 示例姚雪垠《李自成》第一卷第二十八章:“她想,既然 人们都说明朝的气数完了,真龙天子已经出世,说不定这真龙天 子就是李闯王。” 龙山落帽 东晋时。北方豪强士族南逃,偏安江左。江陵为长江中游政 治军事重镇,荆州刺史治所终置江陵。江陵城由此又称荆州城。 其时江陵镇将,往往拥兵自重,成为左右朝中局势的重要人物。 晋明帝的女婿桓温就是这样一个人物。他最初不过是一郡守,东 晋永和年间。他谋得荆州刺史,将关羽所筑城与原有古城联结, 随即以江陵为根基,掌握长江中游兵权,数次率师西征北伐,于 是晋爵为南郡公,官至大司马,都督全国军事,权势显赫。其弟 桓豁、桓冲亦相继为荆州刺史,镇守江陵。桓温死后,他的儿子

常识教案-认识龙.doc

常识教案-认识龙 认识龙教学目的: 1。让幼儿知道龙的来历,了解龙时间是不存在的,是我们中华民族创造的 2。让幼儿了解有关龙的传说\故事,丰富关于龙的词汇 3让幼儿知道我们是龙的传人,龙的子孙,培养幼儿的自豪感准备:搜集龙的图案,有关龙的传说,故事等过程: 1。引导幼儿谈话: 你在什么地方见过龙? 2。向幼儿战士一些龙的图案,让幼儿观察:龙是什么样子的(头似驼,角似鹿,眼象兔,耳似牛,项似蛇,腹似蚤,鳞似鲤,爪似鹰,掌似虎)知道它是由各个动物的一部分拼成的 3。教师讲解他的来历的它的价值 4。老师和幼儿一起讲述垄断饿传说和故事启发讲知道的关于龙的故事(如叶公好龙,唐玄宗与龙) 丰富幼儿词汇:龙船,龙灯,龙椅,龙飞凤舞,龙潭虎穴等 5。对幼儿进行情感教育:欣赏歌曲《龙的传人》,知道龙是中华子孙的象征,中国人号称龙的传人,我们应该感到骄傲和自豪6。要求幼儿课下搜集龙的故事,龙的商标,图案 认识龙教学目的: 1。让幼儿知道龙的来历,了解龙时间是不存在的,是我们中华民族创造的 2。让幼儿了解有关龙的传说\故事,丰富关于龙的词汇 3让幼儿知道我们是龙的传人,龙的子孙,培养幼儿的自豪感准备:搜集龙的图案,有关龙的传说,故事等过程: 1。引导幼儿谈话:

你在什么地方见过龙? 2。向幼儿战士一些龙的图案,让幼儿观察:龙是什么样子的(头似驼,角似鹿,眼象兔,耳似牛,项似蛇,腹似蚤,鳞似鲤,爪似鹰,掌似虎)知道它是由各个动物的一部分拼成的 3。教师讲解他的来历的它的价值 4。老师和幼儿一起讲述垄断饿传说和故事启发讲知道的关于龙的故事(如叶公好龙,唐玄宗与龙) 丰富幼儿词汇:龙船,龙灯,龙椅,龙飞凤舞,龙潭虎穴等 5。对幼儿进行情感教育:欣赏歌曲《龙的传人》,知道龙是中华子孙的象征,中国人号称龙的传人,我们应该感到骄傲和自豪6。要求幼儿课下搜集龙的故事,龙的商标,图案 认识龙教学目的: 1。让幼儿知道龙的来历,了解龙时间是不存在的,是我们中华民族创造的 2。让幼儿了解有关龙的传说\故事,丰富关于龙的词汇 3让幼儿知道我们是龙的传人,龙的子孙,培养幼儿的自豪感准备:搜集龙的图案,有关龙的传说,故事等过程: 1。引导幼儿谈话: 你在什么地方见过龙? 2。向幼儿战士一些龙的图案,让幼儿观察:龙是什么样子的(头似驼,角似鹿,眼象兔,耳似牛,项似蛇,腹似蚤,鳞似鲤,爪似鹰,掌似虎)知道它是由各个动物的一部分拼成的 3。教师讲解他的来历的它的价值 4。老师和幼儿一起讲述垄断饿传说和故事启发讲知道的关于龙的故事(如叶公好龙,唐玄宗与龙) 丰富幼儿词汇:龙船,龙灯,龙椅,龙飞凤舞,龙潭虎穴等 5。

画龙点睛寓言故事

画龙点睛寓言故事 导读:【画龙点睛寓言故事】 张僧繇(yóu )是梁朝著名的画师。有一次,皇帝命令他在金陵安乐寺的墙壁上画龙。不一会儿,两条栩栩如生的龙就出现在墙壁上了。这时皇帝发现这两条龙都没有眼睛,就问张僧繇这是为什么。张僧繇回答说:“画上眼睛的话,它们就会飞走的。”大家不信,皇帝一定要他画上眼睛,张僧繇只好给其中的一条龙点上了眼睛。霎时间,电闪雷鸣,那条龙真的飞走了。南北朝时期的梁朝,有位很出名的大画家名叫张僧繇,他的绘画技术很高超。当时的皇帝梁武帝信奉佛教,修建的很多寺庙,都让他去作画。传说,有一年,梁武帝要张僧繇为金陵的安东寺作画,在寺庙的墙壁上画四条金龙。他答应下来,仅用三天时间就画好了。这些龙画得栩栩如生,惟妙惟肖,简直就像真龙一样活灵活现。张僧繇画好后,吸引很多人前去观看,都称赞画得好,太逼真了。 可是,当人们走近一点看,就会发现美中不足得是四条龙全都没有眼睛。大家纷纷请求他,把龙得眼睛点上。张僧繇解释说:"给龙点点上眼珠并不难,但是点上了眼珠这些龙会破壁飞走的。" 大家听后谁都不相信,认为他这样解释很荒唐,墙上的龙怎么会飞走呢? 日子长了,很多人都以为他是在说谎。张僧繇被逼得没有办法,不得不答应给龙"点睛"。这一天,在寺庙墙壁前有很多人围观,张僧繇当着众人的面,提起画笔,轻轻地给两条龙点上眼睛。奇怪

的事情果然发生了,他刚点过第二条龙眼睛,突然间天空乌云密布,狂风四起,雷鸣电闪,在雷电之中,人们看见被"点睛"的两条龙震破墙壁凌空而起,张牙舞爪地腾云驾雾飞向天空。过了一会,云散天晴,人们被吓得目瞪口呆,一句话都说不出来了。再看看墙上,只剩下 了没有被点上眼睛的'两条龙,而另外两条被"点睛"的龙不知去向了。 后来人们根据这个传说引申出"画龙点睛"这句成语,比喻说话或文章,在主要处用上关键性的、精辟的一两句话,点明要旨,使内容就更加生动有力了。但是在知识改革开放的信息时代,我们可以认为 这就是一种创新,因为张僧给龙点了眼睛就发生了一个质的飞跃。 【寓意】 画龙点睛原形容梁代画家张僧繇作画的神妙。后多比喻写文章或讲话时,在关键处用几句话点明实质,使内容生动传神,使画更加生动。 画龙点睛介绍 【汉字】画龙点睛 【拼音】huà lóng diǎn jīng 【基本释义】原形容梁代画家张僧繇作画的神妙。后多比喻写文章或讲话时,在关键处用几句话点明实质,使内容生动有力。褒义词【近义词】一语道破、锦上添花、点石成金、点睛之笔、破壁飞去 【反义词】点金成铁、一语道破、画蛇添足、弄巧成拙

民间幼儿故事

民间幼儿故事 各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢 篇一:民间故事 朱宅的故事 五(1)班祝晨洋 在绮园不远处,有一所一百多年的老宅子——朱家老宅。近日,朱家老宅挂上新匾“大隐江南”,以崭新的面貌,向世人开放了。据历史记载,韩国民族英雄金九先生曾为了躲避日本侵略者的追杀,在朱宅过了夜,并得到褚凤章先生夫人朱氏的帮助,使金九先生在此度过最危险的半年,为后来东山再起,完成抗日复国大业立下不朽功勋。 1932年4月29日,韩国民族独立运动领导人金九,带领他的朋友,在上海刺杀日寇头目。但是,事情暴露了,恼羞成怒的日本人悬赏60万元捉拿金九。此时,金九先生正躲在一对外国人夫妇费先生家里。一天,费夫人发现他们家

附近有很多特务鬼鬼祟祟的,她马上告诉金九先生:“金九先生,看来你的行踪已经暴露了,得马上离开这里!”金九先生和费夫人就扮成了一对夫妇,顺利地逃到了火车站,并乘火车来到了江南之乡——嘉兴。嘉兴是九三学社创始人褚辅成先生的故乡,金九先生在那里得到了他们一家人的很多帮助。但是,在嘉兴寄寓没多久,从上海日本领事馆内一个被我们收买的日本官吏那儿秘密传来报告,说日寇已经知道了金九的藏匿地点,并派发了很多日寇正往嘉兴进军。在这危难时刻,褚辅成先生决定让金九先生去他儿子褚凤章的夫人的娘家暂避,褚凤章夫人的娘家就是海盐县城的朱宅。朱家是海盐城内的首富,住宅非常宽敞。金九先生在朱宅过了一夜,第二天和褚夫人朱氏一同乘车到卢里堰。年轻的朱氏毅然置个人生死和社会习俗不顾,穿着高跟鞋,冒着炎炎夏日,带着金九爬山越岭。表面上两个人似乎在旅游,实地上是在掩护金九先生,就这