大豆蛋白在肉制品中的应用

大豆蛋白在肉制品中的应用

褚弘斌

摘要本文详细阐述了大豆蛋白的营养价值和功能特性,指出了它在肉制品中的添加方法和应用要点。

关键词大豆蛋白肉制品功能性营养价值应用

Application of Soya Protein in Meat Products

Chu Hongbin

ABSTRACT The nutritional value and functional properties of soya protein are ,the adding ways and points for application of soya proteins into meat products are cleared.

KEY WORD soya protein;meat products;functional property;nutritional value;application

大豆蛋白具有功能性、营养性和经济性,逐步被广泛地用于肉制品中。目前用于肉制品的大豆蛋白制品主要有:大豆分离蛋白(SPI)、大豆浓缩蛋白(FSPC)、组织化大豆浓缩蛋白(TSPC)、大豆组织(化)蛋白(TSP)、脱脂大豆蛋白粉(DSP)、全脂脱腥功能性大豆蛋白粉(SPF)。各种大豆蛋白制品功能性、经济性、营养性不相同,应用的范围、方法也不尽相同。根据我们的应用和研究情况归纳如下,供同仁参考。

1 大豆蛋白制品的功能性和营养性

大豆蛋白制品的营养价值

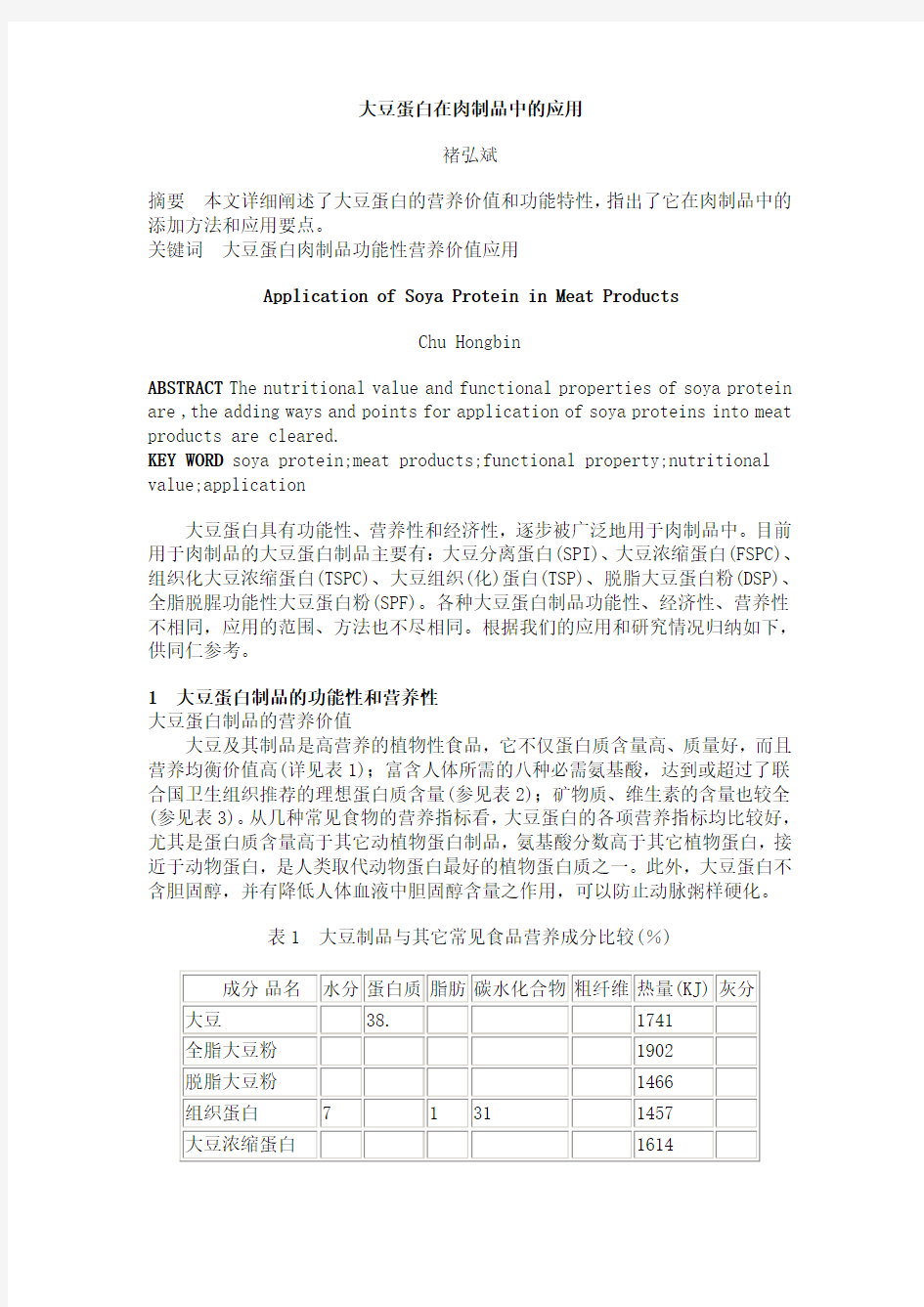

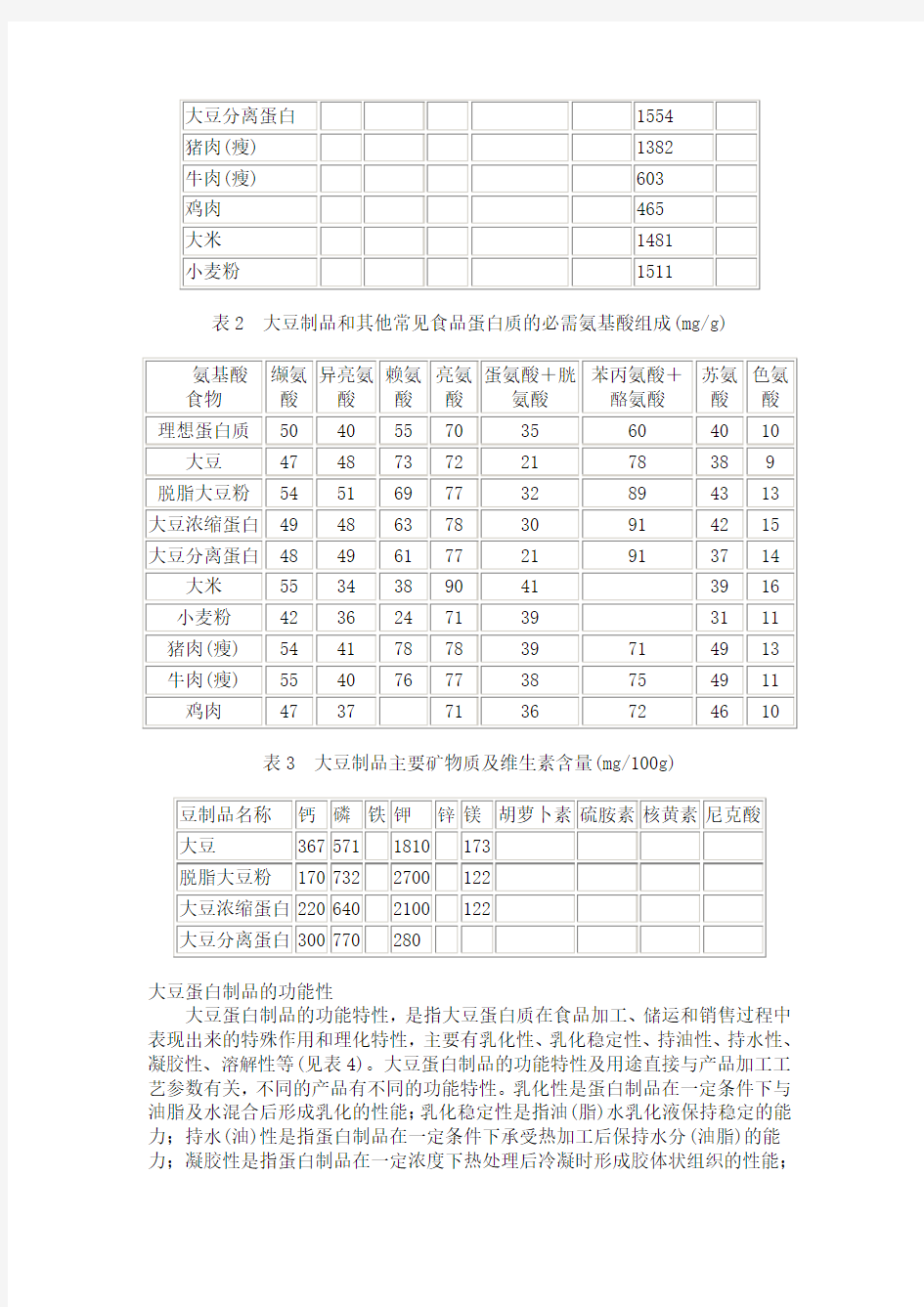

大豆及其制品是高营养的植物性食品,它不仅蛋白质含量高、质量好,而且营养均衡价值高(详见表1);富含人体所需的八种必需氨基酸,达到或超过了联合国卫生组织推荐的理想蛋白质含量(参见表2);矿物质、维生素的含量也较全(参见表3)。从几种常见食物的营养指标看,大豆蛋白的各项营养指标均比较好,尤其是蛋白质含量高于其它动植物蛋白制品,氨基酸分数高于其它植物蛋白,接近于动物蛋白,是人类取代动物蛋白最好的植物蛋白质之一。此外,大豆蛋白不含胆固醇,并有降低人体血液中胆固醇含量之作用,可以防止动脉粥样硬化。

表1 大豆制品与其它常见食品营养成分比较(%)

表2 大豆制品和其他常见食品蛋白质的必需氨基酸组成(mg/g)

表3 大豆制品主要矿物质及维生素含量(mg/100g)

大豆蛋白制品的功能性

大豆蛋白制品的功能特性,是指大豆蛋白质在食品加工、储运和销售过程中表现出来的特殊作用和理化特性,主要有乳化性、乳化稳定性、持油性、持水性、凝胶性、溶解性等(见表4)。大豆蛋白制品的功能特性及用途直接与产品加工工艺参数有关,不同的产品有不同的功能特性。乳化性是蛋白制品在一定条件下与油脂及水混合后形成乳化的性能;乳化稳定性是指油(脂)水乳化液保持稳定的能力;持水(油)性是指蛋白制品在一定条件下承受热加工后保持水分(油脂)的能力;凝胶性是指蛋白制品在一定浓度下热处理后冷凝时形成胶体状组织的性能;

粘度是指可流动蛋白制品(特定条件下)在其流动时产生的阻力;溶解度是指蛋白制品在水或特定的溶液中可溶性蛋白占总蛋白量的百分比。在肉制品中,大豆蛋白热加工后的功能稳定特性是非常关键、重要的。从表4可以看出大豆制品中蛋白含量高功能性就好,除分离蛋白具有凝胶性外,其余产品基本上不具有凝胶性。乳化性能和粘度,分离蛋白和浓缩蛋白相近。持油、持水和乳化能力基本按蛋白含量多少排列,乳化能力和凝胶性低其持油性也就较低。测试结果表明:持油性SPI为~g,FSPC为~g,DSP为~g;持水性SPI为~6ml/g,FSPC为~g,DSP 为~g,TSP为~g。

表4 大豆蛋白制品功能性参数

2 大豆蛋白制品的应用

应用范围及功能特点

大豆蛋白制品可以广泛用于畜、禽和水产各种肉类制品。由表5可以看出SPI、FSPC功能较全应用范围较广,TSPC、TSP及DSP、SPF不适用于高品位精制产品。整块或大块肉类制品使用SPI、FSPC主要是为了提高产品质地,改善组织特性(切片、嫩度、口感)、表面形态,减少脱水收缩和稳定产品得率。

表5 大豆蛋白在制品中应用范围及用量参考(%)

在块肉类精制品中使用SPI、FSPC,主要是提高产品质地、得率及营养指标,使产品切面、形态、组织结构得到明显改善。

在碎肉类制品使用TSP、SPI,主要是利用其(吸)水、油特性作为添加物料来改善产品质地(减少脂肪游离),增加得率,降低成本,提高营养价值。

在乳化类肉糜、火腿肠、午餐肉等制品中添加SPI、FSPC和TSP,主要是利用其功能性(乳化能力及稳定性、持水性、持油性、凝胶性)和填充性减少淀粉等物料添加,提高产品质地、得率和蛋白质指标,增加脂肪添加量和产品热加工稳定性,减少产品脂肪游离及蒸煮损失。

蛋白制品添加量主要受蛋白质量、具体品种及热加工后的滋气味和色泽影响,在应用中要给予注意。

蛋白制品添加方式、方法

2.2.1添加方式

添加方式通常有4种,并根据产品特点而定(详见表6)。

大(整)块类制品通常采用注射入方式加入,一般小型块肉类制品采用滚揉方式加入,碎肉类制品采用搅拌方式加入,乳化肉糜类产品通常采用高速斩拌方式加入。

表6 大豆蛋白制品的添加方式、方法

2.2.2添加方法

添加方法通常有5种,并根据蛋白制品及产品特点而定(见表6)。

注入法:对大(整)块火腿类制品通常用注入腌制液方法加入,即将SPI、FSPC 溶入腌渍液(盐水)中利用注射方式加入,蛋白在肉中分布均匀,效果好。通常蛋白制品占腌渍液6~11%。

乳化法:对于乳化类肉制品,通常按1份SPI、4份水、3~4份脂肪配比进行乳化,然后加入产品。采用其它蛋白制品,水、脂肪配比适当调整。

水化法:以SPI产品为例,即将1份SPI与3份水充分水化,使水化物达到酱糊状。然后加入产品。一般用高速分散(乳化)器和斩拌方式完成蛋白水化。干法:即将蛋白制品在斩拌、滚揉、搅拌工序开始时以干料状态均匀加入,但是干料要先于脂肪加入肉制品中。

复水脱腥法:该法主要适用于TSPC、TSP蛋白制品,即在蛋白加入肉制品前,先将蛋白制品浸泡于40℃左右水中进行复水,然后经过清洗甩干用于生产。

应用要点

块肉制品的应用

通常块肉制品均采用注射方式添加蛋白,因为只有采用注射方式才能把蛋白加入到肉块内部,使蛋白分布均匀,改善质地,提高嫩度,弥补产品蛋白指标含量下降。对于大(整)块肉火腿类制品均采用注射方式加入蛋白。对于超过6cm

块肉制品(非大整块肉制品)可用复合法加入蛋白,即在块肉注射蛋白液后再在滚揉工序补加一些高浓度(20%左右)水化蛋白料。对于小于6cm的块肉制品可采用滚揉方式加入盐水蛋白注射液,蛋白浓度一般为注射液的5~10%,出品率在150%,注射液中蛋白质浓度通常在7~8%。用于注射方式添加的蛋白制品,盐水溶解度要高,否则易造成沉淀,注射不均和堵针头,影响产品质量。通常用于注射的蛋白制品(SPI、FSPC)NSI≥70%以上,低温水溶性稳定,可在2℃温度下存放30小时(或4℃48小时)不沉淀和分层。注射液可按以下二种方法配制:第一种方法即在定温的(2~4℃卫生合格的)冷水中加入复合磷酸盐搅拌(约15分钟)溶解后→加入盐及亚硝酸盐(搅拌到全部溶解后)→加入初步水化的高浓度蛋白液料(搅拌到全部溶解后)→加入其它可溶性添加剂(全部溶解后)→放入2~

4℃左右库房内待用。第二种方法即用混合器将蛋白彻底水化后,按上述程序要求配制注射液。参见火腿产品注射液配制表(表7)(注射量150%)。

碎肉制品的应用

对于肉饼、碎肉丸、饺子、包子及烧麦等碎肉制品均采用拌混方式加入蛋白。此类产品属非乳化类普通肉制品,一般主要选用FSPC、TSP和少量SPI粉。添加比例:粗碎肉制品,FSPC占总加入量1/3左右,TSP占加入量的2/3左右;细碎肉制品FSPC占总加入量1/4~1/5左右,TSP占3/4~4/5左右(可用SPI代替FSPC)。

表7 火腿产品注射液配制

27 6

2 3

2 3

096 023

067

备注:听装产品出口率按100%计。组分占产品百分比随产品包装形式及加工工艺而变化,产品得率也随之变化。

碎肉制品通常用烤、炸、蒸、煮方式加工,加工温度较高,故要求加入蛋白制品的热加工持水、持油性较好。添加的方法即将FSPC或SPI均匀地加入待绞的肉中绞拌,对于TSP、TSPC进行细绞到2~3mm,然后再加入辅料拌合即可。TSP加入时要进行复水脱腥处理,即用40℃左右的温水浸泡TSP30~60分钟(须视块形大小确定时间,也可用常温水经几小时的浸泡),彻底复水后用清水漂洗1~2次后甩干,块大的蛋白制品要绞到规定要求,然后送入4℃以下库房内备用。

2.3.3乳化类肉制品的应用

大豆蛋白制品广泛地应用于乳化类肉糜香肠和火腿。传统加工的乳化肠类制品主要靠肌肉中蛋白质进行乳化,用其提高保水保脂和粘性。但是产品往往受到出品率或者由于配方中脂肪含量高、肉质低的影响,产品出现跑油、脱水现象。目前为了稳定质量提高出品率,均在高温、常温和低温杀菌的各类火腿肠、香肠制品以及午餐肉罐头中加入分离、浓缩、组织蛋白粉。添加方式通常选用乳化法和水化法加入:SPI的乳化可用1份SPI、3份水、3份脂肪配比进行乳化,然后加入待加工的原料中;SPI的水化可用1份SPI与4份水进行水化后加入待加工的原料中。

加工温度要求

蛋白制品应用于低温块肉制品中,温度应满足蛋白制品功能性热加工要求,SPI、FSPC制品的功能性通常要在72℃以上(约25分钟)热加工时才能发挥出来,

所以低温肉制品在加入蛋白制品时应不低于72℃25分钟热加工。此外这个温度还可以使加入肉制品中的卡拉胶和玉米淀粉产生功能性和完全糊化,低于此温则有困难。

作者单位:(佳木斯肉类联合食品厂,黑龙江佳木斯154007)

网络推广前景分析

网络推广前景分析 随着科技的进步社会的发展早在前几年就有信息爆炸时代的说法,互联网技术的不断发展已经把人们的思维早早带入了21世纪的互联网时代,中国乃至全球都赫赫有名的阿里巴巴就是最具显著的标志之一,可以说阿里巴巴是引导人们思想由传统购物转变网络购物通道以及网络支付的桥梁之一。 在现今互联网狂飙式的发展其市场也愈来愈细分,据小编所知现在从事网络推广行业工作以及个人站长的很多,这也给很多IT培训机构看到了市场前景,导致目前市场上专培训网络推广以及SEM的教育机构迅速发展。 在小编从事网络推广行业以来很多站长特别是新手站长对未来网络推广的前景还处于朦胧状态,在今天小编就与各站长朋友一起来分享分享小编对网络推广行业前景的看法,在这些观点中仅仅只代表小编个人的思想,如有不合理之处欢迎指出大家再次一起来共同攀讨。 一.提高自身网络推广技术以及网络推广思想 小编一直认为不管从事什么行业都要掌握其该行业的核心,这样才能立于不败之地,特别是互联网行业,互联网大家都知道受是一项更新非常之快一个行业必须每时每刻都要对行业的关注和理解这样才能

跟得上其发展,才能时刻掌握其发展的动向,在此之前小编认为首先要有一种随时掌握行业动态的思想这点为其重要。 就如现在从事网络推广行业的各站长朋友们都知道要掌握各搜素引擎的算法规则之下才能谈优化策略,如果一个不懂或者对各搜素引擎算法规则不加以追踪了解其算法,很有可能所做的优化策略在执行过程中是个失败的策略,因为搜素引擎的算法是时刻在变化的,据小编所知谷歌算法一年的变化有500-600次《这其中也包括了算法的一些微调》,总之一般情况搜素引擎算法是有个这样的规律《其中也包括了百度》每天都有次微小的变动,每周有次再稍微大点的变动,每个月就来一次大的变动,搜素引擎就这样在不断的完善其搜索产品,所以在此基础上大家都要具有跟进变化的思想这样才能有更利于优化的策略方案,才能有更好的优化方向,才能避免触犯搜素引擎算法规则。 在有一个良好的网络推广思想下还需要有一个很好的网络推广技术,各站长朋友们都知道做一个站优化得对其结构进行优化,在对结构优化时就需要有个良好的网络推广技术,能够独立处理一些标签的优化以及对robots、nofollow等元素在网站中的应用优化、404、301、503等状态码页面的制作处理还有些小编就不在里一一提了,以上所说的是作为一个网络推广人员应具有最基本的技术处理。

纳米技术的应用与前景展望

纳米技术的应用与前景展望 【摘要】纳米技术是二十一世纪最具潜力的学科分支,有可能成为下一世纪前二十年的主导技术。本文概述了纳米技术在陶瓷、电器、医学等方面的应用,并对纳米技术的发展进行了展望。 【关键词】纳米技术;应用;发展前景 0.引言 纳米技术是上世纪末出现的高技术,有科学家预言,在21世纪纳米材料将是“最有前途的材料”,纳米技术甚至会超过计算机和基因学,成为“决定性技术”.1990年,第一届国际纳米科学技术会议在美国巴尔的摩召开,《纳米技术》与《纳米生物学》这两种国际性专业期刊也相继问世.从此一个崭新的科学技术领域—纳米科技开始得到科技界的广泛关注。[1] 1.纳米技术 1.1纳米技术的发展现状 二十世纪90年代以后,纳米技术飞速发展。自首届国际纳米科学技术会议召开以后,世界各国的纳米技术研究风起云涌,各种形式的研究机构像雨后春笋遍布世界各地,纳米技术研究所涉及的科学领域及应用范围在不断扩大,各个领域都取得了可喜的进展,纳米技术研究获得了空前的快速发展。纳米材料是纳米技术的重要组成部分,在纳米材料领域,人们研究出了纳米金属、合金、陶瓷和有机高分子等复合型材料并在实际中应用,取得了明显的效果。[2] 1.2发展纳米技术的重要性 纳米技术的研究开发可能在精密机械工程、材料科学、微电子技术、计算机技术、光学、化工、生物和生命技术以及生态农业等方面产生新的突破。世界各国都给予极大的重视,美国国家关键技术委员会将纳米技术列为政府重点支持的22项关键技术之一,制定了投资2亿美元进行大规模开发纳米技术的10年计划。英国成立了纳米技术战略委员会,国家纳米技术计划已开始实施。科学家们认为,纳米技术的深远意义可与18世纪的工业革命相媲美,它的重要性非常大,表现在技术和科学方面,主要有以下几点: (1)纳米技术是一项交叉领域学科,对它的基础研究和应用研究是能否拥有国际竞争力的先决条件。 (2)由于它的交叉学科性能,决定了它不仅应用于一种技术领域,它为许多学科的发展奠定基础并起到推动的作用。

大豆蛋白

大豆蛋白 概述:进入21世纪以来,随着我国人民生活水平的提高,人们对植物油、大豆食品、大豆蛋白的需求量不断提高,使大豆食品需求逐年递增,发展大豆食品加工业有着现实依据。并且随着进口大豆数量逐年激增,我国对大豆的依赖越来越强,国产大豆市场空间越来越小,国际市场大豆价格的波动对我国大豆的影响越来越大。一旦因政治原因或利益分配与出口国产生矛盾,将会是我国处于不利的境地。因此振兴我国大豆产业意义重大,大豆加工业的发展也事关全局。中国是大豆的故乡,几千年前,大都从中国传播至世界各地。大豆营养丰富,全身是宝,在中国,豆制品自古以来就是人们摄取蛋白质的主要来源之一。近代可以的发展,提供了新的高可以手段,,使大豆为原料制成的系列产品,不断增加了品种,而且提高了品质,他们的应用范围更广泛。 摘要:大豆蛋白质应用概述 大豆蛋白产品有粉状大豆蛋白产品(soy protein powder)和组织化大豆蛋白产品(textured soy protein)两种。粉状大豆蛋白产品是大豆为原料经脱脂、去除或部分去除碳水化合物而得到的富含大豆蛋白质的产品,视蛋白质含量不同,分为三种: 1.大豆蛋白粉 2.大豆分离蛋白: 将大豆分离蛋白用于代替奶粉,非奶饮料和各种形式的牛奶产品中。营养全面,不含胆固醇,是替代牛奶的食品。大豆分离蛋白代替脱脂奶粉用于冰淇淋的生产,可以改善冰淇淋乳化性质、推迟乳糖结晶、防止“起砂”的现象。 3.大豆浓缩蛋白: 水产大豆浓缩蛋白已证实是鱼虾饲料中极好的植物性蛋白源。因为他抗原水平低、灰分、含磷量低,不象鱼粉那样含量高水平的生物胺,同时具有极好的制粒性。适量添加能提高饲养品种的成活率,维持正常生长,同时改善饲料的利用效率。 大豆蛋白的应用现状: 大豆被认为是一种神奇的食品原料,以大豆为原料或与大豆蛋白有关的加工产品有传统大豆食品、大豆加工食品和大豆蛋白配料等各种不同形式的产品。主要的产品形式有:全脂豆奶、大豆奶酪、豆腐、全全脂大豆粉、大豆浓缩蛋白、大豆分离蛋白、组织化蛋白、水解大豆蛋白等,大豆蛋白配料被广泛用于快餐、饮料、肉类、面制品、仿乳制品、婴儿食品、糖果等各种常见的食品加工中。在全世界范围来看大豆蛋白在食品中的应用范围一般分为以下几个方面:(1)早餐食品(2)面制品(3)饮料(4)肉、禽、鱼类产品(5)乳类产品(6)其它食品应用:例如在糖果、汤料等的应用,以及在宠物食品中的应用。(7)大豆蛋白在其它加工业中应用则主要有:纺织、皮革、发酵、饲料、造纸等工业中的应用。(8)近来对大豆蛋白的利用以及应用研究还包括有:蛋白质可食用膜的性质及应用、食品用粘结剂、大豆蛋白中不同组分的性能及应用、环境条件和加工处理对大豆蛋白功能性质的影响、大豆蛋白在一些食品中的应用等。 大豆蛋白发展前景: 目前,随着各类肉质方便食品的迅速发展,大豆蛋白质在高档食品中的重要性越来越明显,用量剧增。据有关资料报道,美国大豆蛋白的年生产量约30万吨,并在大豆蛋白中融入活性钙,使其既使融化也不变性。日本大豆蛋白年产

2019李官奇在国内首次发明大豆蛋白纤维语文

李官奇在国内首次发明大豆蛋白纤维 我国河南濮阳华康生物化学工程联合集团公司总经理 李官奇潜心研究了10年,投资7000多万元,经历了艰难的研究历程,终于把再生植物纤维——大豆蛋白纤维试纺成功,并首次进行了工业化生产。大豆蛋白纤维的研制成功并投入生产,无论在新世纪人类衣着消费领域,还是对农业产品结构调整现代化进程方面都具有重大的现实意义。这项科研成果向深层次推进和产业化开发,必将成为中国世界纤维史上又一重大贡献。何谓大豆蛋白纤维?大豆蛋白纤维是一种再生植物蛋白纤维。再生蛋白纤维一种是从天然动物牛乳中提炼出的蛋白质,一种是从天然植物(如花生、玉米、大豆等)中提炼出的蛋白质溶解液经纺丝而成。再生蛋白纤维的研究历史较早,大约在19世纪末和20世纪初国外就开始了研究。1935年,意大利科学家、1938年,英国ICI公司、1939年,CornProductRefining公司分别探讨从牛乳、花生提炼蛋白质,从玉米大豆粕中提炼蛋白质再进行纺丝。20世纪40年代初,美国、日本研制了酪素纤维,1945年,美国、英国研究了大豆蛋白纤维,1948年,美国通用汽车公司从豆粕中提取了大豆纤维,但大多因为纤维性能差,无法进行纺织加工而中断研究。1969年,日本东洋纺公司开发牛奶蛋白纤维,实行了工业化生产,由于100公斤牛奶只能提

取2公斤蛋白质,使得制造成本过高,至今无法大量推广使用。而我国的大豆蛋白质纤维制造技术不仅成本低,而且纤维性能优良,具有很高的经济价值。据有关数据分析,1公斤大豆可以榨出0.17公斤的大豆油。榨油后,剩下的0.83公斤的大豆粕中含有40%的有效蛋白质。以往大豆粕主要用于牲畜的饲料,而现在,从大豆粕中提取蛋白质与高聚物共混制成纺丝原液后,再纺成大豆蛋白纤维,还剩余40%的大豆饼粕仍可用于饲料。从价格分析,1吨大豆粕市场售价2500元,经提炼蛋白质400公斤,加入600公斤的高聚物可制成1吨大豆蛋白纤维,其成本价为2.5万元左右,市场销售价为6—8万元左右。也就是说,1吨大豆粕可提高40%的新使用价值,可带来4万元的经济效益。这就意味着目前全国大豆总产量1350万吨可带来巨大的经济效益。不仅如此,农业作物结构也将发生重大调整。从1990年起,李官奇开始湿法小试,搞了一年半,包括自制设备,干法纺丝实验也搞了二年半,这其中也包括自制设备;干喷湿纺法又进行了一年。最后,根据3种小试工艺数据结果确定了湿法的中试工艺、路线。他还根据中试工艺要求设计制造了中试设备,安装了1条生产线,进行了3年的中试。在这3年当中,他大小实验做了200多次。实验的重点是对动物蛋白质、植物蛋白质,特别是大豆蛋白纤维物理性能和指标进行创新。他通过各种牵伸倍数,

推广应用前景与措施

推广应用前景与措施 整体适形挡铅技术是恶性肿瘤放疗的前期基础技术的一项革新。这项技术的应用可以避免传统挡铅技术的弊病,使肿瘤受到更高剂量的照射,提高肿瘤的控制率,同时又可以使周围正常组织少受或免受照射,减轻放射反应,有效地提高治疗增益比。 目前整体适形挡铅技术已在国内及省内开始应用,但研究报道并不多。我们于1999年底开始进行这项技术的研究准备工作,课题负责人及主要工作人员分别到北京、上海、广州等地有关医院学习考察,捡索资料、进行可行性研究。2000年1月开始试行整体适形铅块的制作。2000年8月,在路局科委、医院领导、院科教科的大力支持下,在江西省率先开展了《恶性肿瘤放射治疗整体适形挡铅临床疗效研究》这一课题。研究中我们改装并调整了机器,进行了技术攻关,改善了铅块的制作工艺,保证了整体适形铅块的准确性和精确性。临床方面,通过80例恶性肿瘤患者放疗中采用两种挡铅方法的对照比较,结果说明整体铅挡块技术的采用能在保持或增高肿瘤放疗效果的同时有效地保护肿瘤周围的正常组织,减少副反应,且能减少射线场所工作人员的劳动强度,又能产生一定的经济效益,为一种有效、安全、简便易行的技术。 恶性肿瘤放射治疗中采用整体适形挡铅现已成为我院肿瘤放疗治疗中的一个常用方法,为放疗临床广泛接受。该课题的成功进行,填补了省内空白,使我院乃至我省肿瘤放射治疗技术水平又上了一个新的台阶,必将取得良好的社会效益和经济效益。 在今后的肿瘤放射治疗临床工作中,我们将更进一步提高和完善整体铅挡块的制作工艺,配合头体部激光点式定位及头体部高分子记忆膜的引进使用,使放疗靶区更趋于适形、精确、准确,从而使放疗疗效进一步提高。

纳米技术的应用与前景

纳米技术的应用与前景 纳米技术作为一种高新科技,我认为其本质不亚于当年的电子与半导体科技,有着我们未所发掘到潜能与实用价值,在这个世代,各种技术的发展迅速,随着纳米技术的进一步发展,可以作为一种催化剂,促使各行各业的迅猛发展。 纳米技术是近年来出现的一门高新技术。“纳米”主要是指在纳米(一种长度计量单位,等于1/1000,000,000米)尺度附近的物质,其表现出来的特殊性能用于不同领域而称之为“纳米技术”,其具体定义见词条“纳米科技”。 纳米技术目前已成功用于许多领域,包括医学、药学、化学及生物检测、制造业、光学以及国防等等。本词条为纳米技术应用的总纲,包括如下领域: 1、纳米技术在新材料中的应用 2、纳米技术在微电子、电力等领域中的应用 3、纳米技术在制造业中的应用 4、纳米技术在生物、医药学中的应用 5、纳米技术在化学、环境监测中的应用 6、纳米技术在能源、交通等领域的应用 尽管从理论到实践是一个相当困难的过程,但纳米技术已经证明,可以利用扫描隧道电子显微镜等工具移动原子个体,使它们形成在自然界中永远不可能存在的排列方式,如IBM 公司的标志图案、比例为百亿分之一的世界地图、或一把琴弦只有50纳米粗的亚显微吉他。纳米材料的应用有着诱人的技术潜力,它的应用范围包括从制造工业、航天工业到医学领域等。美国全国科学基金会曾发表声明说:“当我们进入21世纪时,纳米技术将对世界人民的健康、财富和安全产生重大的影响,至少如同20世纪的抗生素、集成电路和人造聚合物那样。”科学家们预计,纳米技术在新世纪中的应用前景广阔,已经涵盖了材料、测量、机械、电子、光学、化学、生物等众多领域,信息技术与纳米技术的关系已密不可分。 从纳米科技发展的历史来看,人们早在1861年建立所谓肢体化学时即开始了对纳米肢体的研究。但真正对纳米进行独立的研究,则是1959年,这一年,著名美国物理学家、诺贝尔奖金获得者德·费曼在美国物理学年会上作了一次报告。他在报告中认为,能够用宏观的机器来制造比其体积小的机器,而这较小的机器又可制作更小的机器,这样一步步达到分子程度。费曼还幻想在原子和分子水平上操纵和控制物质。 在70年代末,美国MIT(麻省理工大学)的W.R.Cannon等人发明了激光气相法合成数十纳米尺寸的硅基陶瓷粉末。80年代初,德国物理学家H.Gleiter等人用气体冷凝发制备了具有清洁表面的纳米颗粒,并在超真空条件下原位压制了多晶纳米固体。现在看来,这些研究都属于纳米材料的初步探索。 科学家预言,尺寸为分子般大小、厚度只有一根头发丝的几百万分之一的纳米机械装置将在今后数年内投入使用。学术实验室和工业实验室的研究人员在开发分子马达、自组装材料等纳米机械部件方面取得了飞速进展。纳米机器具有可以操纵分子的微型“手指”和指挥这些手指如何工作、如何寻找所需原材料的微型电脑。这种手指完全可以由碳纳米管制成,碳纳米管是1991年发现的一种类似头发的碳分子,其强度是钢的100倍,直径只有头发的五万分之一。美国康奈尔大学的研究人员利用有机物和无机物组件开发出一个分子大小的马达,一些人称之为纳米技术领域的“T型发动机”。 纳米科技中具有主导或牵头作用的是纳米电子学,因为它是微电子学发展的下一代。纳米电子学是来自电子工业,是纳米技术发展的一个主要动力。纳米电子学立足于最新的物理理论和最先进的工艺手段,按照全新的理念来构造电子系统,并开发物质潜在的储存和处理

大豆纤维的前处理工艺模板

大豆纤维的前处理工艺 一、前言 大豆蛋白纤维又简称大豆蛋白或大豆纤维, 这种纤维实质上是一种多组分复合纤维。其中大豆蛋白质实采用化学和生物方法处理大豆渣提取球状蛋白, 再和其它高分子物( 例如PV A) 及添加剂, 经湿法纺丝而成的复合纤维, 是国内研究并己首次商品化生产的新型纤维, 市场前景十分广阔。该纤维具有蛋白质纤维的特性, 织物光泽柔和, 产品有类似蚕丝绸的手感、柔软性, 又具有麻棉的吸湿性和透气性, 故此纤维织物穿着舒适, 深受客户青睐。可是它的前处理和染色到当前还不是很成熟, 特别是它的漂白, 大家都知道大豆纤维漂不白, 因此染色时染鲜艳的浅色有一定的困难, 限制了它的发展。在此我们就大豆纤维的漂白和染色加以研究。 二、前处理大豆纤维是短纤维, 纤维截面是不规则的哑铃状, 纵向不光滑, 有凹槽, 其中蛋白质含量为23%-25%, 其余主要是PV A, 蛋白质主要呈不连续的块状分散在连续的PV A介质中。这种组成和结构使它具有较好的吸湿性和导湿透气性。它耐酸性较好, 耐碱性差, 其中的蛋白质易水解, PV A也易溶胀。因此在前处理时要特别注意湿热碱液处理, 不能采用强碱退浆。大豆蛋白纤维的前处理比较简单, 主要去除纤维制造加工中添加的上油剂、抗静电剂、润滑剂、色素等杂质, 主要经过精炼漂白工序即可获得纯净、渗透性好。有一定白度的半制品要求。再生大豆蛋白纤维呈现米黄色, 类似于柞蚕丝的色泽。由于大豆本身呈黄色, 而纤维中的有色成份及

形成原因尚未搞清, 采用常规的漂白方式很难达到理想的白度要求。漂白后的大豆蛋白纤维还呈现淡黄色泽, 需要时进行增白整理。资料表明, 采用传统的氧漂工艺漂白效果差, 一般采取氧漂-还原漂复合法, 大豆蛋白纤维白度较好。 大豆蛋白散纤维精练漂白生产试验工艺和结果如下: 1.工艺流程: 纤维准备→氧漂→水洗→还原漂→水洗→( 增白) →柔软处理→脱水→开松→烘干 2.精练漂白工艺: 氧漂: 双氧水( 30%) 10-35g/L 纯碱1-2g/L( 调pH值在10-10.5) 稳定剂( 泡化碱) 2-4g/L 精练剂1-2g/L 渗透齐1-2g/L 浴比1∶10左右 保温温度和时间90-95℃×60-90分钟 还原复漂: 还原剂2-6g/L 纯碱1-4g/L 精练剂l-2g/L 渗透剂l2g/L 浴比1∶10左右 温度和时间90℃×30-40分钟 3.增白由于大豆蛋白纤维中色素在漂白精练过程中难以净除, 前面已讨论了经过氧漂——还原漂后的大豆蛋白纤维还略带微黄色光,

大豆蛋白纤维

大豆纤维的探究及应用 院系:外语系 学号:201313060124 姓名:司淼

目录 大豆纤维 大豆纤维释义 大豆纤维简介 大豆蛋白纤维 大豆纤维纱线 大豆纤维的面料 大豆纤维染整 大豆纤维服饰 大豆纤维衣服正确洗涤方法

大豆纤维释义 1. Soy Fiber 属于膳食纤维,在减肥过程中可以产生饱足感,而减少食物的摄取,但它们会干扰其他营养素的吸收,因此不建议单独食用。 2. SB=soybean SB=soybean 大豆纤维 3. soybean fibers soybean fibers大豆纤维 大豆纤维简介 大豆蛋白纤维属于再生植物蛋白纤维类,是以榨过油的大豆豆粕为原料,利用生物工程技术,提取出豆粕中的球蛋白,通过添加功能性助剂,与腈基、羟基等高聚物接枝、共聚、共混,制成一定浓度的蛋白质纺丝液,改变蛋白质空间结构,经湿法纺丝而成. 其有着羊绒般的柔软手感,蚕丝般的柔和光泽,棉的保暖性和良好的亲肤性等优良性能,还有明显的抑菌功能,被誉为“新世纪的健康舒适纤维”。 经过工业化规模生产,大豆纤维从纺纱到织造到染整的相关生产技术均已相对成熟,其价格已从初期的每吨7万多元,降至3.5万元左右,已被下游应用企业所认可,产业链结构也逐步形成. 大豆纤维是以脱去油脂的大豆豆粕作原料,提取植物球蛋白经合成后制成的新型再生植物蛋白纤维,是由我国纺织科技工作者自主开发,并在国际上率先实现了工业化生产的高新技术,也是迄今为止我国获得的唯一完全知识产权的纤维发明。 在成为纤维之前,要从大豆中提取蛋白质与高聚物为原料,采用生物工程等高新技术处理,经湿法纺丝而成。这种单丝,细度细、比重轻、强伸度高、耐酸耐碱性强、吸湿导湿性好。有着羊绒般的柔软手感,蚕丝般的柔和光泽,棉的保暖性和良好的亲肤性等优良性能,还有明显的抑菌功能,被誉为“新世纪的健康舒适纤维”。 以50%以上的大豆纤维与羊绒混纺成高支纱,用于生产春、秋、冬季的薄型绒衫,其效果与纯羊绒一样滑糯、轻盈、柔软,能保留精纺面料的光泽和细腻感,增加滑糯手感,也是生产轻薄柔软型高级西装和大衣的理想面料。 用大豆纤维与真丝交织或与绢丝混纺制成的面料,既能保持丝绸亮泽、飘逸的特点,又能改善其悬垂性,消除产生汗渍及吸湿后贴肤的特点,是制作睡衣、衬衫、晚礼服等高档服装的理想面料。 此外,大豆纤维与亚麻等麻纤维混纺,是制作功能性内衣及夏季服装的理想面料;与棉混纺的高支纱,是制造高档衬衫、高级寝卧具的理想材料;或者加入少量氨纶,手感柔软舒适,用于制作T恤、内衣、沙滩装、休闲服、运动服、时尚女装等,极具休闲风格。 大豆蛋白纤维是由华康集团董事长李官奇先生历经十年研究开发成功,获得世界发明专利金奖,李官奇先生的这项发明为纺织业带来了一场新的革命,在纤维材料发展史上和人造

大豆蛋白

大豆分离蛋白 ::大豆蛋白在肉制品中的应用:: 大豆蛋白用量最大的是肉制品,将大豆蛋白掺加到肉制品中,可以保证肉制品所含水分,脂肪具有良好的乳化性和组织成型的保持能力。香肠中加入大豆蛋白,可提高肉类中水分和脂肪的固着力,并与淀粉凝在一起稳定剂存在于脂肪乳化液中。午餐肉里把大豆蛋白加入肉末中与其它成分能较好的混合,并膨胀成一个完整的块装。在肉末制品中加放的大豆蛋白使肉汁不至于很快失去水分和脂肪。在熟火腿中使用大豆蛋白作熏烤液,不仅可增加蛋白质含量,而且还改进了持水能力,使产品含汁、鲜嫩。据资料报道,把大豆分离蛋白、水、盐溶液注入到火腿中,经揉制加工,每100g生火腿可生产135kg热火腿,而且口感和味道俱佳。从营养学角度看,大豆蛋白的氨基酸含量低,添加到肉制品中,可以起互补作用,成为更为理想的高级蛋白质。二十世纪六十年代末期,美国通过制粉公司的科学家研制成功纤维状蛋白及其仿肉制品,将组织化大豆蛋白纤维经着色、成型、加工成类似牛肉、鸡肉、猪肉、火腿、腊肉、鱼肉类的仿制品,开始进入消费市场。日本在1975年开始生产仿肉制品,并进入市场,这种产品主要采用纺丝粘结法制得。无论从形态方面还是触感方面都是最佳的,其咀嚼性与优质肉制品或鱼贝类相比毫不逊色。现在,全球知名企业的名、优、特大豆蛋白产品有:美国迪克思公司生产大豆蛋白牛肉、大豆蛋白鸡肉;美国中央公司生产的大豆蛋白鸡脯、炸排、美国PMS公司生产的素火腿、素香肠和素鸡肉;美国朱兰公司生产的仿肉汉堡包、荷兰斯库腾集团生产的“大豆来富”蛋白食品等。 大豆分离蛋白是以低温脱溶大豆粕为原料生产的一种全价蛋白类食品添加剂。大豆分离蛋白中蛋白质含量在90%以上,氨基酸种类有近20种,并含有人体必需氨基酸。其营养丰富,不含胆固醇,是植物蛋白中为数不多的可替代动物蛋白的品种之一。 功能特性 乳化性大豆分离蛋白是表面活性剂,它既能降低水和油的表面张力,又能降低水和空气的表面张力。易于形成稳定的乳状液。在烤制食品、冷冻食品及汤类食品的制作中,加入大豆分离蛋白作乳化剂可使制品状态稳定。 水合性大豆分离蛋白沿着它的肽链骨架,含有很多极性基,所以具有吸水性、保水性和膨胀性。分离蛋白的吸水力比浓缩蛋白要强许多,而且几乎不受温度的影响。分离蛋白在加工时还有保持水份的能力,最高水分保持能力为14g水/g蛋白质。 吸油性分离蛋白加入肉制品中,能形成乳状液和凝胶基质,防止脂肪向表面移动,因而起着促进脂肪吸收或脂肪结合的作用。可以减少肉制品加工过程中脂肪和汁液的损失,有助于维持外形的稳定。分离蛋白的吸油率为154%。 凝胶性它使分离蛋白具有较高的粘度、可塑性和弹性,既可做水的载体,也可做风味剂、糖及其它配合物的载体,这对食品加工极为有利。 发泡性大豆蛋白中,分离蛋白的发泡性能最好。利用大豆蛋白质的发泡性,可以赋予食品以疏松的结构和良好的口感。 结膜性当肉切碎后,用分离蛋白与鸡蛋蛋白的混合物涂在其纤维表面,形成薄膜,易于干燥,可以防止气味散失,有利于再水化过程,并对再水化产品提供合理的结构。

纳米材料及其应用前景

纳米材料及其应用前景 摘要:21世纪,纳米技术、纳米材料在科技领域将扮演重要角色。纳米技术是当今世界最有前途的决定性技术之一。本文简要地概述了纳米材料的基本特性以及其在力学、磁学、电学、热学等方面的主要应用,并简单展望了纳米材料的应用前景。 关键词:纳米材料;功能;应用; 一、纳米材料的基本特性 所谓纳米材料是指材料基本构成单元的尺寸在纳米范围即1~100纳米或者由他们形成的材料。由于纳米材料是由相当于分子尺寸甚至是原子尺寸的微小单元组成,也正因为这样,纳米材料具有了一些区别于相同化学元素形成的其他物质材料特殊的物理或是化学特性例如:其力学特性、电学特性、磁学特性、热学特性等,这些特性在当前飞速发展的各个科技领域内得到了应用。科学家们和工程技术人员利用纳米材料的特殊性质解决了很多技术难题,可以说纳米材料特性促进了科技进步和发展。 1、力学性质 高韧、高硬、高强是结构材料开发应用的经典主题。具有纳米结构的材料强度与粒径成反比。纳米材料的位错密度很低,位错滑移和增 殖符合Frank-Reed模型,其临界位错圈的直径比纳米晶粒粒径还要大,增殖后位错塞积的平均间距一般比晶粒大,所以纳米材料中位错滑移和 增殖不会发生,这就是纳米晶强化效应。金属陶瓷作为刀具材料已有50 多年历史,由于金属陶瓷的混合烧结和晶粒粗大的原因其力学强度一直 难以有大的提高。应用纳米技术制成超细或纳米晶粒材料时,其韧性、 强度、硬度大幅提高,使其在难以加工材料刀具等领域占据了主导地位。 使用纳米技术制成的陶瓷、纤维广泛地应用于航空、航天、航海、石油 钻探等恶劣环境下使用。 2、热学性质 纳米材料的比热和热膨胀系数都大于同类粗晶材料和非晶体材料的值,这是由于界面原子排列较为混乱、原子密度低、界面原子耦合作用 变弱的结果。因此在储热材料、纳米复合材料的机械耦合性能应用方面 有其广泛的应用前景。例如Cr-Cr2O3颗粒膜对太阳光有强烈的吸收作 用,从而有效地将太阳光能转换为热能。 3、电学性质 由于晶界面上原子体积分数增大,纳米材料的电阻高于同类粗晶材料,甚至发生尺寸诱导金属——绝缘体转变(SIMIT)。利用纳米粒子的 隧道量子效应和库仑堵塞效应制成的纳米电子器件具有超高速、超容量、超微型低能耗的特点,有可能在不久的将来全面取代目前的常规半导体 器件。2001年用碳纳米管制成的纳米晶体管,表现出很好的晶体三极管 放大特性。并根据低温下碳纳米管的三极管放大特性,成功研制出了室 温下的单电子晶体管。随着单电子晶体管研究的深入进展,已经成功研 制出由碳纳米管组成的逻辑电路。

大豆分离蛋白在肉制品中应用

大豆蛋白在肉制品加工中可采取以下添加方法。 1.复水法 将大豆组织蛋白与一定比例的水混合,经过浸泡软化后随原料绞碎,大豆蛋白在肉制品中分布均匀、口感良好。 2.糊剂法 糊剂法又称凝胶化法。将大豆分离蛋白与一定量的水制成糊剂〔以1:(35)的比例〕,经充分搅拌使其水化,使用时按配方要求添加到肉馅中。 3.乳化法 将大豆分离蛋白与配方中的一部分脂肪和水制成预乳化液。采用冷乳化法时,大豆蛋白、脂肪和水的比例为1:5:5,也可以加入85℃预煮过的猪皮。采用热乳化法时,大豆分离蛋白与猪皮、水和脂肪的比例为1:2:6:6 4.干粉法 干粉法只有采用鲜肉为原料时才适用。在斩拌时,将大豆分离蛋白以干粉状态先于脂肪加入,其操作程序为:瘦肉+蛋白(1份)+水(5份)+其他。 5.注射法 将5%的大豆分离蛋白分散于火腿发色及调味液中,然后用盐水注射器注入肉块中进行腌制,火腿得率可增加20%,并可以缩短腌制时间,这种明显的效果来源于大豆蛋白质的持水性和凝胶性。 大豆蛋白在肉制品加工中的应用须注意以下几点: ①大豆蛋白制品应经脱腥处理,除去豆腥味,以免影响肉制品风味。 ②由于大豆蛋白的使用,适当减少了瘦肉用量,增加了肥肉用量,在一定程度上要影响产品的颜色,可以用血或允许使用的色素予以补充。此外,可以添加少量肉味料(肉味香精),以增加产品的肉香味。 ③在灌肠制品生产中,一般使用碱性磷酸盐(STP),在使用大豆分离蛋白时,最好使用酸性磷酸盐(ASP)而酸性磷酸盐会降低肉结合水的能力,所以使用ASP时,最好同时加入葡萄糖酸内酯(GDL),以缓冲ASP的作用。 ④大豆分离蛋白对盐和调味料有一定的覆盖作用,因此调味料宜最后加入,并根据情况调制盐的用量。 在使用斩拌机(或搅拌机)时要把大豆分离蛋白充分斩拌,斩拌至浓绸发亮,使其充分发挥乳化的效果。在斩拌机中乳化时,应加冰屑降低肉温,以增强乳化效果,提高产品质量。

纳米技术医学运用前景

纳米技术医学运用前景 一、在诊断技术方面的应用 扫描探针显微镜,其探针可以沿样品表面逐点扫描,针尖能随样品的高低起伏作上下运动,用光学方法测量针尖的运动,就可以得到分子的图像。目前已经用于人体多种正常组织和细胞的超微形态学观察,而且可以在纳米水平上揭示肿瘤细胞的形态特点。通过寻找特异性的异常结 构改变,以解决肿瘤诊断的难题。另一种新型的纳米影像学诊断工具———光学相干层析术(OCT)已研制成功,OCT的分辨率可达纳米级,较CT 和核磁共振的精密度高出上千倍。它不会像X线、CT、磁共振那样杀 死活细胞。通过应用纳米技术,在DNA检测时,可免去传统的PCR扩增 步骤,快速、准确。美国NASAAmesCen-terforNanotechnology与中南 大学卫生部纳米生物技术重点实验室合作,将碳纳米管用于基因芯片, 可以在单位面积上连接更多的更高,样本需要量低于1000个NDA分子(传统DNA检测的样本需要量超过106个DNA分子);需要的样品量更少,可以免去传统的PCR扩增步骤;结果可靠,重复性好;操作简单,易实现 检测自动化。其基本原理是:连接在碳纳米管上的DNA探针通过杂交 捕获特异性的靶DNA或RNA,靶DNA或RNA中的尿嘧啶将电荷转到碳纳米管电极,电荷的转移通过金属离子媒介的氧化作用变成信号并放大。国外在80年代末开始着手研究超顺磁性氧化铁超微颗粒的研究,90年代把这种造影剂应用于临床。 其技术要点是:制备出高顺磁性氧化铁纳米颗粒,在其表面耦连肝癌 组织靶向性物质(如肝肿瘤特异性单克隆抗体、肝肿瘤细胞表面特异性受体的配体)制成特异性的MRI造影剂。我国科学家也成功开发了应用超顺磁氧化铁脂质体纳米粒进行肝癌诊断的技术,可以发现直径3mm以下的肝肿瘤,还能发现更小的肝转移癌病灶。目前不加造影剂的磁共振检查能发现直径1.0cm的肝癌病灶,因此该成果大大提升了肝癌早期诊断的敏感性。国家863资助课题“纳米复合包裹生物微系统制备、超 声造影和控制释药”,研制了纳米包膜微米微泡超声造影剂与包裹药物和气体的微球,造影后对比效果明显增强,有利于疾病的早期诊断和鉴

大豆蛋白污水处理工艺 (1)

大豆蛋白生产废水特点,提出了采用提取蛋白预处理工艺+SRIC+A/O法治理方案,并进行了效益分析。分析结果表明该处理方法能够保证废水稳定达标排放,在削减大量污染物的同时,还可创造出极大的经济效益。具有较明显的经济效益、环境效益和社会效益。 大豆分离蛋白是以低温脱溶豆粕为原料生产的一种全价蛋白类食品添加剂,其营养丰富,不含胆固醇,是植物蛋白中为数不多的可替代动物蛋白的品种之一。大豆分离蛋白的传统提取方法是碱提酸沉法。即将脱脂豆粕与蒸馏水按一定比例混合,用NaOH调整混合物的pH 值为7~9,充分搅拌以浸提出碱溶大豆蛋白,而后用稀盐酸调整上清液的pH值为4.5~4.8,沉淀出蛋白质,离心分离出废水,沉淀再次溶于NaOH溶液中,喷雾或冷冻干燥即得大豆分离蛋白。 该生产过程中的废水主要来源于分离工段。废水中含有部分残留的蛋白质、多糖,导致有机物含量较高。同时,大豆蛋白废水的BOD5/CODCr比值在0.4左右,易于生物降解,这类废水含有足够的N、P等营养物可供微生物生长和繁殖。废水中主要污染物PH值为5~8;COD为19000~20000mg/L;BOD为7600~8000mg/L;悬浮物为1000mg/L左右。总之,该污水属高浓度有机废水,且可生化性强,故采用提取蛋白预处理工艺+SRIC+A/O处理工艺。 1.工艺过程 1.1工艺流程 详见废水处理工艺流程示意如图1: 污水→集水井+蛋白提取设备+调节池→集水池→SRIC厌氧反应器→A/O池→二沉池→达标排放 1.2工艺过程简述 预处理主要包括格栅及、蛋白提取设备、中和调节池。格栅:污水中含有大量较大颗粒的悬浮物和漂流物,格栅的作用就是截留并去除上述污物,对水泵及后续处理单元起保护作用。蛋白提取设备:主要提取废水中的蛋白,回收利用,实现废水中废物回收利用。中和调节池:中和调节池可以调节污水的水质、水量,以及进行PH值的调节,以减轻对后序工艺的冲击。中和调节池为酸碱中和提供充分的反应时间,使废水水质满足后序厌氧、好氧生物处理的条件。

大豆蛋白的应用

大豆蛋白粉的应用 大豆蛋白粉具有乳化性、吸水性、保水性、凝胶性、气泡性、吸味性、防止脂肪渗透和聚集性、粘结性。 大豆分离蛋白是以低温脱溶大豆粕为原料生产的一种全价蛋白类食品添加剂。大豆分离蛋白中蛋白质含量在90%以上,氨基酸种类有近20种,并含有人体必需氨基酸。其营养丰富,不含胆固醇,是植物蛋白中为数不多的可替代动物蛋白的品种之一。 大豆分离蛋白的功能特性: 乳化性:大豆分离蛋白是表面活性剂,它既能降低水和油的表面张力,又能降低水和空气的表面张力。易于形成稳定的乳状液。在烤制食品、冷冻食品及汤类食品的制作中,加入大豆分离蛋白作乳化剂可使制品状态稳定。 水合性:大豆分离蛋白沿着它的肽链骨架,含有很多极性基,所以具有吸水性、保水性和膨胀性。分离蛋白的吸水力比浓缩蛋白要强许多,而且几乎不受温度的影响。分离蛋白在加工时还有保持水份的能力,最高水分保持能力为14g水/g蛋白质。 吸油性:分离蛋白加入肉制品中,能形成乳状液和凝胶基质,防止脂肪向表面移动,因而起着促进脂肪吸收或脂肪结合的作用。可以减少肉制品加工过程中脂肪和汁液的损失,有助于维持外形的稳定。分离蛋白的吸油率为154%。 凝胶性:它使分离蛋白具有较高的粘度、可塑性和弹性,既可做水的载体,也可做风味剂、糖及其它配合物的载体,这对食品加工极为有利。 发泡性:大豆蛋白中,分离蛋白的发泡性能最好。利用大豆蛋白质的发泡性,可以赋予食品以疏松的结构和良好的口感。 结膜性:当肉切碎后,用分离蛋白与鸡蛋蛋白的混合物涂在其纤维表面,形成薄膜,易于干燥,可以防止气味散失,有利于再水化过程,并对再水化产品提供合理的结构。 大豆分离蛋白的应用: 1.肉类制品:在档次较高的肉制品中加入大豆分离蛋白,不但改善肉制品的质构和增加风味,而且提高了蛋白含量,强化了维生素。由于其功能性较强,用量在2~5%之间就可以起到保水、保脂、防止肉汁离析、提高品质、改善口感的作用。将分离蛋白注射液注入到火腿那样的肉块中,再将肉块进行处理,火腿地率可提高20%。分离蛋白用于炸鱼糕、鱼卷或鱼肉香肠中,可取带20~40%的鱼肉。 2.乳制品:将大豆分离蛋白用于代替奶粉,非奶饮料和各种形式的牛奶产品中。营养全面,不含胆固醇,是替代牛奶的食品。大豆分离蛋白代替脱脂奶粉用于冰淇淋的生产,可以改善冰淇淋乳化性质、推迟乳糖结晶、防止“起砂”的现象。 3.面制品:生产面包时加入不超过5%的分离蛋白,可以增大面包体积、改善表皮色泽、延长货架寿命;加工面条时加入2~3%的分离蛋白,可减少水煮后的断条率、提高面条得率,而且面条色泽好,口感与强力粉面条相似。 大豆分离蛋白还可应用于饮料、营养食品、发酵食品等食品行业中。

化学纤维的发展历史

化学纤维的发展历史 一.世界化学纤维发展简史 自古以来,人类的生活就与纤维密切相关。5-10万年前,随着体毛的退化,人类开始用兽皮、树皮和草叶等天然衣料遮体保温。以后,人类掌握了将植物纤维进行分离精制的技术。1万年前,人类已能直接使用羊的绒毛。在中国、埃及和南非的早期文化中,都有一些关于用天然纤维纺纱织布的记载,这可以追溯至公元前3000年。例如,亚麻早在新石器时代就已在中欧使用。棉在印度的历史之久犹如欧洲使用亚麻。蚕丝公元前2640年就已在我国被发现,商朝的出土文物证明,当时高度发达的织造技术中已经使用了多种真丝。羊毛也已在新石器时代末在中亚细亚开始使用。因此可以说,现在作为天然纤维广泛使用的麻、棉、丝、毛等,在公元前就已在世界范围内得到了应用。 与天然纤维悠久的历史相比,化学纤维的历史还很短。尽管Hook在1664年于“Micrographia”一书中已经就提出化学纤维的构思,但由于当时科学家无法了解纤维的基本结构,因此在开发化学纤维时显得茫然无措,这导致这一美好的设想在200多年后才成为现实。 1846年,德国人F.Sch?nbein通过用硝酸处理木纤维素制成硝酸纤维素。1855年,G.Audemars获得了世界化学纤维发展史上的第一个专利。他提出用硝酸处理桑树枝的韧皮纤维,溶解于醚和酒精混合物后通过钢喷嘴进行抽丝。1862年,法国人M.Ozanam提出了使用喷丝头纺丝的设想。1883年,英国人J.W.Swan 1

取得了用硝化纤维素的醋酸溶液纺丝、随后进行炭化生产白炽灯丝的专利。他还认为这种丝可用于纺织,而把它称为“人造丝”。同年,法国人Chardonnet 获得了用硝酸纤维素制造化学纤维的最著名的专利,并于1891年在Besancon以工业规模生产硝酯纤维(硝酸纤维素纤维),这标志着世界化学纤维的工业化开始。随后,各种形式的人造纤维素纤维(包括铜氨纤维、粘胶纤维和醋酯纤维)相继问世。而硝酯纤维由于纺织用性能不如粘胶纤维而发展缓慢。 1857年德国人Schweizer发明了制备铜氨纤维素的方法。1890年Despassie 提出了由铜氨溶液制备纤维素纤维的方法。德国在Aachen附近的Oberbruch首先用铜氨法生产纤维素纤维,并且于1899年成立了Enka公司的前身Glanzstoff公司,实现了铜氨纤维的工业化。以后Bemberg公司进一步发展了铜氨法。铜氨纤维由于要以价格较高的铜氨作溶剂,在成本上无法与比粘胶纤维竞争,因此只用作少数纺织品和人工肾。 1891年,三个英国人C.F.Cross、E.J.Bevan和C.Beadle发明了把纤维素溶解成溶液的新方法——粘胶法,并于1892年在英国和德国取得专利。德国H.V.Donnersmarck公司取得了在中欧地区使用此专利的许可,于1901年建厂,但直到1910年仍不能正常生产。英国Courtaulds公司购买了这一权利,于1904年首先实现了工业化,成为世界第一个大规模生产的化学纤维品种。在第一次世界大战将结束时,人们就用切断粘胶长丝的方法生产短纤维。1921年,德国Premnitz工厂生产出了可用于纺织的粘胶短纤维。在此期间,还开发了工业用的高强力粘胶长丝。 与此同时,1869年,德国人P.Schützenberger以实验室规模研究成功使用醋 2

四川大豆蛋白项目申报材料

四川大豆蛋白项目申报材料 规划设计/投资方案/产业运营

四川大豆蛋白项目申报材料 大豆是一种重要的粮油兼用农产品。作为食品,大豆是一种优质高含量的植物蛋白资源,作为油料作物,大豆是世界上最主要的植物油和蛋白饼粕的提供者。由于大豆对于解决目前发展中国家蛋白质资源不足的现状发挥重要作用,因此全球对于大豆的需求也快速增长。 该大豆蛋白项目计划总投资4886.13万元,其中:固定资产投资4032.01万元,占项目总投资的82.52%;流动资金854.12万元,占项目总投资的17.48%。 达产年营业收入6694.00万元,总成本费用5311.43万元,税金及附加78.27万元,利润总额1382.57万元,利税总额1651.54万元,税后净利润1036.93万元,达产年纳税总额614.61万元;达产年投资利润率28.30%,投资利税率33.80%,投资回报率21.22%,全部投资回收期6.21年,提供就业职位140个。 报告根据项目工程量及投资估算指标,按照国家和xx省及当地的有关规定,对拟建工程投资进行初步估算,编制项目总投资表,按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况,并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。 ......

大豆蛋白是以低温豆粕为原料,分离提取的大豆分离蛋白、大豆组织蛋白等新型大豆制品,其有着动物蛋白不可比拟的优点。大豆蛋白虽然甲硫氨酸极少,但不含胆固醇,其特有的生理活性物质——异黄酮还有降胆固醇的作用。

四川大豆蛋白项目申报材料目录 第一章申报单位及项目概况 一、项目申报单位概况 二、项目概况 第二章发展规划、产业政策和行业准入分析 一、发展规划分析 二、产业政策分析 三、行业准入分析 第三章资源开发及综合利用分析 一、资源开发方案。 二、资源利用方案 三、资源节约措施 第四章节能方案分析 一、用能标准和节能规范。 二、能耗状况和能耗指标分析 三、节能措施和节能效果分析 第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析 一、项目选址及用地方案

大豆蛋白废水处理工艺

大豆蛋白废水处理工艺 生产回用外运处置 工艺流程图

工艺说明: 大豆蛋白废水属高浓度有机废水,主要污染因子有COD、BOD、SS、NH3-N、植物油、PH等,均为一般性有机污染,且多以非溶解态存在(主要包含于SS、植物油滴之中),处理难度中等。处理工艺采用物化结合生化的综合强化处理工艺,并辅以过滤、化学强制氧化等方法,确保废水达到回用要求。 针对污染物主要集中于SS、植物油滴之中废水水质特性,工艺中根据颗粒直径、比重差异等物理性质采用了拦截、沉淀、隔离和浮选的物理分离手段。 针对部分溶解态有机污染,工艺采用了常规的生化处理流程,并且针对物理分离手段无法除尽的大分子有机物采用了水解、酸化的缺(厌)氧生物处理工艺。 对少量难生物降解物质,工艺采用了多介质过滤吸附系统和化学氧化系统。 应废水的绝对污染值极高,而达到回用要求的标准又相对较高,故整个处理流程比较长,重要处理环节和构筑物数量比较多,但各个工艺的选择比较科学。在充分考虑水质特性、处理难度和处理深度的前提下,精简上述工艺可能带来技术风险。 工艺设计: ◇水质 ◇水量 处理能力:12m3/h(288m3/d)。 ◇机械细格栅 数量:1台 栅隙:3mm 栅宽:600mm 过水深度:500~800mm 排渣高度:600mm 功率:0.75kW 格栅井平面尺寸:3000×800mm,深度根据进水管埋深待定

◇废水收集池 数量:1座 平面尺寸:3000×3000mm 有效水深:2000mm 配套提升泵:2台 流量:20m3/h 扬程:15m ◇中和池一 数量:1座 平面尺寸:2000×2000mm 有效水深:4000mm 配套搅拌机:1台 排量:300m3/h 叶轮直径:600mm 功率:1.5kW 配套酸(稀硫酸)投加装置:1套药箱:Φ800×1000mm 搅拌器叶轮直径:250mm 搅拌器功率:0.40kW 计量泵流量:50L/h 计量泵压力:0.7MPa ◇隔油沉淀池 数量:1座 平面尺寸:3000×6000mm 有效水深:3000mm 配套污泥气提装置:2台 流量:6m3/h 扬程:1m

大豆蛋白纤维项目

2万吨/年大豆蛋白纤维项目 一、简述 大豆蛋白纤维是一种可以替代化学纤维、天然纤维(如棉、麻、毛、蚕丝等)并能与各种纤维混纺的新型纺织品原料。属于再生植物蛋白纤维类,它主要原料来自于自然界的大豆粕,原料丰富且具有可再生性,不会对资源造成掠夺性开发。在大豆蛋白纤维生产过程中,由于所使用的辅料、助剂均无毒,且大部分助剂和半成品纤维均可回收重新使用。提取蛋白后留下的残渣还可以作为饲料,其生产过程不会对环境造成污染,被专家誉为“21世纪健康舒适型纤维”。大豆蛋白纤维的性能优越,具有天然纤维和化学纤维的众多优点,不仅具有单丝细度细,比重轻,强伸度高,耐酸耐碱性好,光泽好,吸湿性好等特点,还具有羊绒般柔软的手感,蚕丝般柔和的光泽,棉纤维的吸湿和导湿性,羊毛的保暖性等优良服用性能,可部分替代羊绒和真丝,是生产各种高档纺织品的理想材料。 1、大豆蛋白纤维的种类 2、大豆蛋白纤维的纤维结构 不光滑,表面沟槽导湿。截面呈不规则哑铃型,海岛结构,

有细微孔隙,透气导湿。 3、大豆蛋白纤维物理指标 4、大豆蛋白质纤维与其它纺织纤维性能比较

5、大豆纤维耐酸碱性能和耐虫蛀,耐霉菌性能比较 6、产品特点 这种特制的面料柔软滑爽、透气爽身、悬垂飘逸,具有独特的润

肌养肤、抗菌消炎穿着功能。采用这种纤维生产的织物具有以下4个特点。 ①外观华贵。服装面料在外观上给人们的感觉体现在光泽、悬垂性和织纹细腻程度3个方面。大豆蛋白纤维面料具有真丝般的光泽,非常怡人;其悬垂性也极佳,给人以飘逸脱俗的感觉;用高支纱织成的织物,表面纹路细洁、清晰,是高档的衬衣面料。 ②舒适性好。大豆蛋白纤维面料不但有优异的视觉效果,而且在穿着舒适性方面更有着不凡的特性。以大豆蛋白纤维为原料的针织面料手感柔软、滑爽,质地轻薄,具有真丝与山羊绒混纺的感觉,其吸湿性与棉相当,而导湿透气性远优于棉,保证了穿着的舒适与卫生。由于它属于天然织物,又含有丰富蛋白质,因此其吸水性、透气性较一般针织品优越,与人体接触不会发生不良反应,更不会像一些化学纤维织物使穿着者有发痒等过敏现象。 ③物理机械性能好。这种纤维的单纤断裂强度在 3.0cN/dtex以上,比羊毛、棉、蚕丝的强度都高,仅次于涤纶等高强度纤维,而纤度已可达到0.9 dtex。目前,利用1.27 dtex的棉型纤维在棉纺设备上已纺出6 dtex的高品质纱,可开发高档的高支高密面料。大豆蛋白纤维的初始模量偏高,沸水收缩率低。在常规洗涤下不必担心织物的收缩,抗皱性也非常出色,且易洗、快干。 ④保健功能性。大豆蛋白纤维与人体皮肤亲和性好,且含有多种人体所必须的氨基酸,具有良好的保健作用。在大豆蛋白纤维纺丝工