1000部必看电影

百年光影——梦幻电影世纪之书

贾法·帕纳西(1995)《白气球》(1995年日本东京国际电影节青年电影樱花金奖)(1995年戛纳金摄影机处女作奖、国际影评人费比西奖)(1996)《谁能带我回家》(《镜子》)(1996年美国纽约影评人协会奖最佳外语片) (1997年瑞士洛迦诺国际电影节金豹大奖) (2000)《圆圈》(《七女性》)(2000年威尼斯金狮大奖、国际影评人费比西奖) (2000年西班牙圣塞巴斯蒂安电影节国际影评人费比西年度电影奖) (2003)《深红的金子》(2003年戛纳“一种关注”单元评委会大奖) (2003年美国芝加哥国际电影节金雨果大奖) (2006)《越位》(2006年柏林评委会大奖) 马基德·马基迪(1996)《后父》(1998)《小鞋子》(《天堂的孩子》)(1998年加拿大蒙特利尔国际电影节大奖、最佳导演) (1999)《天堂的颜色》(1999年加拿大蒙特利尔国际电影节大奖) 易卜拉辛·弗鲁泽什(1987)《芝麻开门》(《钥匙》) 莎米拉·玛克玛尔巴夫(女) (2000)《黑板》(2000年戛纳评委会奖) (2003)《下午5时》(2003年戛纳评委会奖) 达鲁希·梅赫朱依(1996)《女人花》

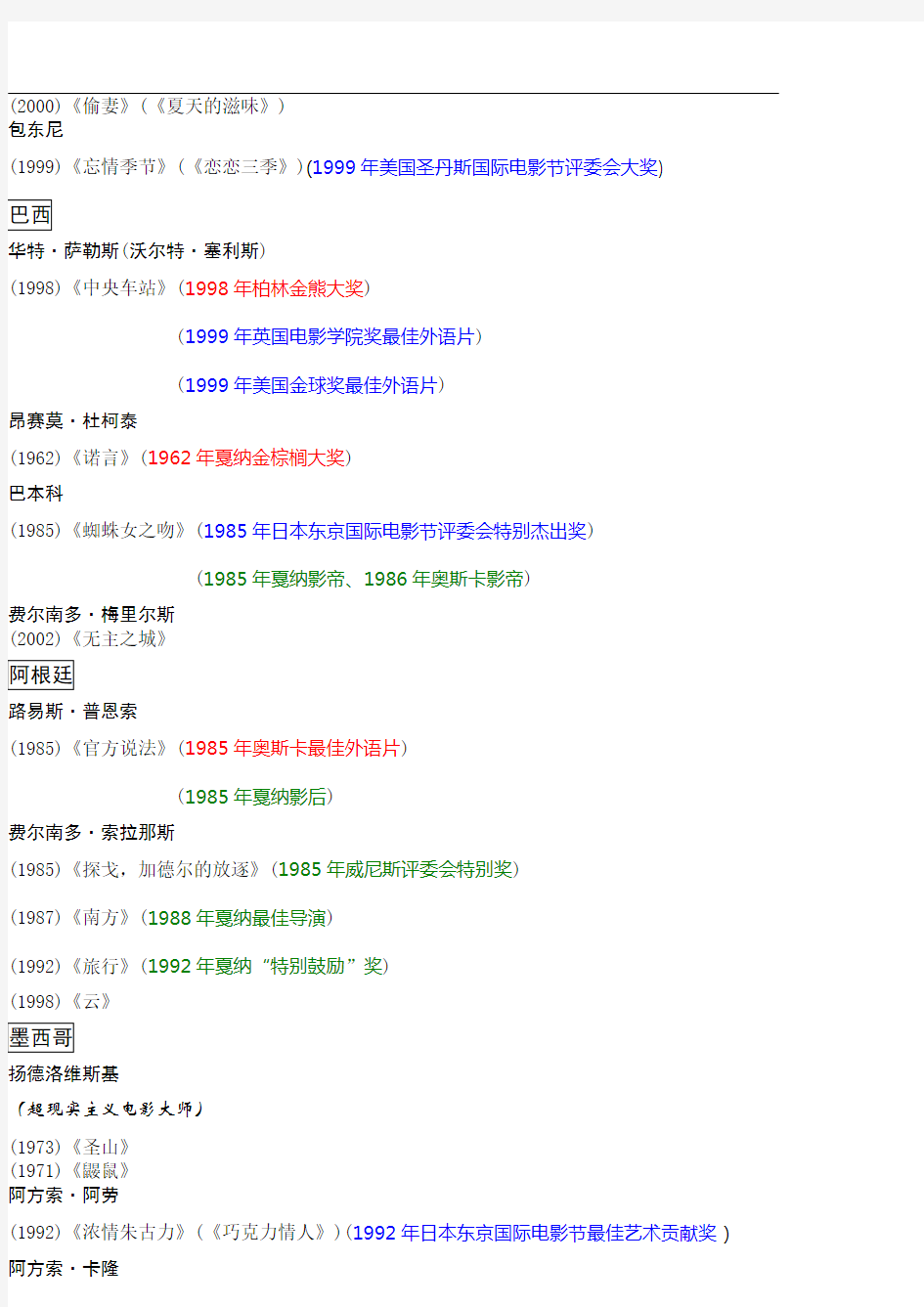

陈英雄

(1993)《青木瓜香》(1993年法国电影学院恺撒奖最佳处女作) (1995)《三轮车夫》(1995年威尼斯金狮大奖) (2000)《偷妻》(《夏天的滋味》) 包东尼

(1999)《忘情季节》(《恋恋三季》)(1999年美国圣丹斯国际电影节评委会大奖)

华特·萨勒斯(沃尔特·塞利斯) (1998)《中央车站》(1998年柏林金熊大奖) (1999年英国电影学院奖最佳外语片) (1999年美国金球奖最佳外语片) 昂赛莫·杜柯泰(1962)《诺言》(1962年戛纳金棕榈大奖) 巴本科

(1985)《蜘蛛女之吻》(1985年日本东京国际电影节评委会特别杰出奖) (1985年戛纳影帝、1986年奥斯卡影帝) 费尔南多·梅里尔斯(2002)《无主之城》

路易斯·普恩索

(1985)《官方说法》(1985年奥斯卡最佳外语片) (1985年戛纳影后)

费尔南多·索拉那斯

(1985)《探戈,加德尔的放逐》(1985年威尼斯评委会特别奖) (1987)《南方》(1988年戛纳最佳导演) (1992)《旅行》(1992年戛纳“特别鼓励”奖) (1998)《云》

扬德洛维斯基

(超现实主义电影大师)

(1973)《圣山》

(1971)《鼹鼠》

阿方索·阿劳

(1992)《浓情朱古力》(《巧克力情人》)(1992年日本东京国际电影节最佳艺术贡献奖)阿方索·卡隆

(2001)《衰仔失乐园》(《你的妈妈也一样》)(2003年美国独立精神奖最佳外语片) 奥图鲁利普斯坦

(1996)《深深的猩红》

亚力桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里多

(2000)《爱情是狗娘》(2000年戛纳国际影评人费比西奖)

(2000年日本东京国际电影节东京大奖)

(2002年英国电影学院奖最佳外语片) (2006)《通天塔》(2006年戛纳最佳导演)

沙欣·尤素福

(1978)《情迷亚历山大》(1979年柏林评委会特别奖)

伊德里萨·奥德拉奥戈

(1990)《蒂莱》(《法律》)(1990年戛纳评委会大奖)

苏莱曼·西塞

(1987)《光之翼》(《灵光》)(1987年戛纳评委会奖)

马哈马特·萨雷·哈鲁恩

(2006)《旱季》(2006年威尼斯评委会特别奖)

马克·唐福德-梅

(2005)《卡雅利沙的卡门》(2005年柏林金熊大奖) 凯(加)文·伍(胡)德

(2006)《黑帮暴徒》(2006年奥斯卡最佳外语片)

努里·比格·锡兰(2003)《乌扎克》(《远方》)(2003年戛纳评委会大奖) (2006)《气候》(2006年戛纳国际影评人费比西奖)

亚斯米拉·兹巴尼奇(女) (2006)《格巴维察》(2006年柏林金熊大奖)

萨蒂亚吉特·雷伊(1954)《道路之歌》(《大地之歌》)(1954年戛纳人性记录国际奖) (1956)《不可征服的人们》(《大河之歌》)(1957年威尼斯金狮大奖) (1959)《阿普的世界》(《大树之歌》)(1959年英国伦敦国际电影节纪念奖) (1973)《远方的雷声》(1973年柏林金熊大奖) (1973年美国芝加哥国际电影节特别金雨果奖) 米拉·奈尔(女) (2001)《季风婚宴》(2001年威尼斯金狮大奖) (2002)《性经》(《欲望与智慧》)

安德烈·塔可夫斯基(1960)《小提琴与压路机》(1962)《伊凡的少年时代》(1962年威尼斯金狮大奖) (1966)《安德烈·卢布廖夫》(1969戛纳国际影评人费比西奖) (1972)《飞向太空》(1972年戛纳评委会大奖) (1976)《镜子》(1979)《潜行者》(1983)《乡愁》(1983年戛纳最佳导演、国际影评人费比西奖) (1986)《牺牲》(1986年戛纳评委会大奖、最佳艺术贡献奖、国际影评人费比西奖) (1988年英国电影学院奖最佳外语片)谢尔盖·爱森斯坦(1924)《罢工》(1925)《战舰波将金号》(蒙太奇手法的开山之作) (1928)《十月》(1938)《亚利山大·涅夫斯基》(1945)《伊凡雷帝》(1948)《伊凡雷帝2》维尔托夫

(记录片大师。1922年发表“电影眼睛派”宣言)

(1922-1925)《电影真理报》(1926)《前进,苏维埃!》(1926)《在世界六分之一的土地上》(1928)《第十一年》(1929)《带摄影机的人》普多夫金(1925)《脑的机能》(巴甫洛夫学说的科学记录片) (1926)《母亲》

(1927)《圣彼得堡的末日》

(1928)《成吉思汗的后代》

杜甫仁科

(1929)《兵工厂》

(1930)《土地》

(1932)《伊凡》

齐阿乌列里

(1949)《攻克柏林》

米哈依尔·罗姆

(1962)《一年中的九天》

(1965)《普通法西斯》(记录片)

尼基塔·米哈尔科夫

(1977)《失琴声》(《未完成的机械钢琴曲》)(1977年美国芝加哥国际电影节大奖) (1977年西班牙圣塞巴斯蒂安国际电影节大奖) (1977年意大利佛罗伦萨国际电影节大奖) (1979)《奥勃洛莫夫一生中的几天》(1980年英国牛津国际电影节最佳导演) (1980年美国影评人协会奖最佳外语片) (1983)《没有证人》(1983年前苏联莫斯科国际电影节国际影评人费比西奖) (1984年前苏联全苏电影节最佳导演) (1990)《乌尔加》(《蒙古精神》)(1991年威尼斯金狮大奖) (1993年欧洲电影奖大奖) (1994)《毒太阳》(1994年奥斯卡最佳外语片)

(1994年戛纳评委会大奖) (1999)《西伯利亚理发师》

梁赞诺夫

(1976)《命运的嘲弄》

(1978)《办公室的故事》(1978年前苏联俄罗斯联邦共和国国家奖金) (1982)《两个人的车站》(1982年前苏联全苏电影节影帝、影后) (1987)《被遗忘的长笛曲》

巴维尔·隆金

(1990)《出租车布鲁斯》(1990年戛纳最佳导演)

瓦西里兄弟

(1934)《夏伯阳》

谢尔盖·格拉西莫夫

(1948)《青年近卫军》

(1957-1959)《静静的顿河》(根据肖洛霍夫原作改编) (1962)《人与兽》

(1967)《记者》

(1970)《湖畔》

(1972)《要热爱的人》

格里哥利·丘赫莱依

(1956)《第四十一》(1957年戛纳特别奖)

(1959)《士兵之歌》(1960年戛纳最佳送选片奖、青年导演奖) (1960年前苏联列宁奖金) (1960年前苏联全苏电影节大奖) (1961)《晴朗的天空》

(1969)《斯大林格勒》(记录片)

M·卡拉托卓夫

(1957)《雁南飞》(1958年戛纳金棕榈大奖)

(1958年前苏联全苏电影节特别奖)

邦达尔丘克

(1959)《一个人的遭遇》(1960年前苏联莫斯科国际电影节金奖)

(1960年前苏联列宁奖金) (1968)《战争与和平》(1968年奥斯卡最佳外语片) (1972-1974)《他们为祖国而战》 (1974年前苏联俄罗斯联邦共和国国家奖金) (1974年巴拿马国际电影节最佳影片)

(1974年捷克卡洛维发利国际电影节金奖)谢尔盖·帕拉杰诺夫

(1965)《被遗忘了的祖先的影子》

(1970)《石榴之色》

尤得凯威奇

(1966)《列宁在波兰》(1966年戛纳最佳导演) (1981)《列宁在巴黎》

罗斯托茨基

(1972)《这里的黎明静悄悄》

瓦·舒克申

(1974)《红梅》

拉·舍皮奇科

(1976)《升华》

勃·沙姆希耶夫

(1976)《白轮船》

格列布·潘菲诺(洛)夫

(1975)《我请求发言》

(1984)《主题》(1987年柏林金熊大奖)

钦吉斯·阿布拉泽

(1977)《愿望树》

(1986)《悔悟》(1987年戛纳评委会大奖)

尤·莱兹曼

(1978)《古怪的女人》

戈格别里泽

(1979)《个人问题访问记》

缅绍夫

(1980)《莫斯科不相信眼泪》(1980年奥斯卡最佳外语片) 叶夫图申科

(1983)《幼儿园》

罗·贝科夫

(1984)《丑八怪》

弗·纳乌莫夫、亚·阿洛夫

(1984)《岸》

瓦·奥戈罗德尼柯夫

(1987)《撬门贼》

卡·沙赫纳扎罗夫

(1987)《通讯员》

格奥尔基·达涅力亚

(1979)《秋天的马拉松》(1979年西班牙圣塞巴斯蒂安国际电影节金贝壳大奖) (1979年法国沙姆鲁斯国际喜剧片电影节大奖)

(1979年威尼斯影帝)

亚历山大·苏古诺夫(索科洛夫)

(2002)《俄罗斯方舟》

(2003)《父与子》(2003年戛纳国际影评人费比西奖)

安德烈·米哈尔科夫·岗察洛夫斯基(1979)《西伯利亚颂》(1979年戛纳评委会大奖) (1989)《侯莫和埃迪》(1989年西班牙圣塞巴斯蒂安国际电影节金贝壳大奖) (1992)《内圈》(1994)《花斑小母鸡》(2002)《精神病院》(2002年威尼斯评委会特别奖) 谢尔盖·波德洛夫(1996)《高加索的俘虏》(1996年捷克卡罗维发利国际电影节大奖) 帕维尔·夏科莱(1997)《小偷》(1997年威尼斯青年影片奖) 彼得·托多洛夫斯基(1983)《战地浪漫曲》安德烈·兹亚琴彻夫(2003)《回归》(2003年威尼斯金狮大奖)

奥塔·伊奥塞利阿尼(1975)《田园牧歌》(1975年柏林国际影评人费比西奖) (1984)《月神的宠儿》(1984年威尼斯评委会特别奖) (1989)《光还在》(1989年威尼斯评委会特别奖) (1992)《曾经的云雀》(1992年俄罗斯莫斯科国际电影节安德烈·塔可夫斯基奖) (1992年德国柏林艺术学院大奖) (1996)《强盗七章节》(《土匪》)(1996年威尼斯评委会特别奖) (1999)《再见我的家》(1999年法国路易·德吕克奖) (1999年欧洲电影奖国际影评人费比西奖) (2002)《星期一早晨》(2002年柏林最佳导演、国际影评人费比西奖) 娜娜·佐莎兹获德(裘杨兹)(女) (2000)《夏日遗失的27个吻》 (2000年波兰国际电影节最佳影片) (2000年法国维隆国际电影节最佳欧洲电影) (2000年法国蒙比利亚国际电影节最受观众欢迎电影) (2000年比利时布鲁塞尔国际电影节评委会大奖)

阿莫斯·吉泰(1999)《向日葵》(《卡多什》) (2000)《战火中永生》(《赎罪日》)

让-吕克·戈达尔

(法国“新浪潮”的领军人物)

(1959)《精疲力尽》(1960年柏林最佳导演) (1961)《女人就是女人》(1961年柏林评委会大奖) (1962)《她的生活》(《随心所欲》)(1962年威尼斯评委会特别奖) (1963)《卡宾枪手》(1863)《轻蔑》(1963)《阿尔法城》(1965年柏林金熊大奖) (1965)《疯狂的彼埃洛》(1966)《男性女性》(1967)《周末》

(1966)《我略知她一二》(1967)《中国女人》(1967年威尼斯评委会特别奖) (1983)《芳名卡门》(1983年威尼斯金狮大奖) (1984)《向玛莉致敬》(1985)《侦探》(1990)《新浪潮》(2000)《电影史》

弗朗索瓦·特吕弗

(法国“新浪潮”创始人之一)

(1959)《四百击》(《胡作非为》)(1959年戛纳最佳导演) (“作者电影”的发端之作。强调导演在电影中的中心地位) (1960)《射杀钢琴师》(1961)《夏日之恋》(《朱尔和吉姆》) (1962)《二十岁之恋之安托万与柯莱特》(1964)《柔肤》(1966)《华氏451度》(1968)《偷吻》(1969)《野孩子》(1970)《床第风云》(1973)《戏中戏》(《日以作夜》)(1973年奥斯卡最佳外语片) (1974年英国电影学院奖大奖、最佳导演) (1975)《阿黛尔·雨果的故事》(1976)《零用钱》(1977)《痴男怨女》(1979)《爱情狂奔》(1980)《最后一班地铁》(1981年法国电影学院恺撒奖大奖、最佳导演) (1981)《隔墙花》(《邻家女》) (1983)《激烈周日》路易斯·马勒

(法国“新浪潮”大师)

(1956)《静静的世界》(记录片)(1956年戛纳金棕榈大奖) (1956年奥斯卡最佳记录长片) (1957)《死刑台与电梯》(《通往绞刑架的电梯》) (1958)《恋人们》(《孽恋》)(1958年威尼斯银狮奖、最佳导演) (1963)《鬼火》(《邪火》)(1963年威尼斯评委会特别奖) (1965)《江湖女间谍》(1967)《大窃贼》(1971)《好奇心》(1978)《雏妓》(《漂亮宝贝》) (1980)《大西洋城》(1980年威尼斯金狮大奖) (1982年英国电影学院奖最佳导演) (1987)《再见,孩子们》(1987年威尼斯金狮大奖) (1988年法国电影学院恺撒奖大奖、最佳导演) (1989)《五月傻瓜》(《米罗在五月》) (1993)《爱情重伤》(《烈火情人》、《毁灭》) (1995)《万雅在42街口》埃里克·罗麦尔(侯麦)

(法国“新浪潮”大师)

(1963)《苏珊的生涯》(1964)《巴黎的约会》(1967)《女收藏家》(《床上故事》)(1967年柏林评委会大奖) (1969)《一夜心情》(《我与莫德的一夜》) (1970)《情迷伊膝上》(《克莱尔之膝》) (1972)《午后之爱》(1976)《女侯爵0》(1976年戛纳评委会大奖) (1978)《柏士浮》(1983)《沙滩上的宝琳》(1983年柏林最佳导演) (1986)《绿光》(《夏季》)(1986年威尼斯金狮大奖) (1987)《女朋友和男朋友》(1996)《夏日的故事》(2001)《贵妇与公爵》克劳德·夏布罗尔

(法国“新浪潮”大师)

(1958)《漂亮的塞尔其》(1959)《表兄弟》(1959年柏林金熊大奖) (1968)《女鹿》(1973)《血色婚礼》(1973年柏林国际影评人费比西奖) (1995)《冷酷祭奠》雅克·里维特

(法国“新浪潮”大师)

(1988)《游园会》(1988年柏林国际影评人费比西奖) (1991)《爱吵架的美人》(《不羁的美女》)(1991年戛纳评委会大奖) 罗贝尔·布莱松

(法国“新浪潮”大师)

(1951)《乡村教士日记》(1956)《逃亡者》(1957年戛纳最佳导演) (1959)《扒手》(1962)《圣女贞德受难》(1962年戛纳评委会奖) (1966)《巴尔塔扎尔的机遇》(1969)《温柔的女人》(1971)《梦幻者的四个夜晚》(1974)《湖上的朗斯洛》(1974年戛纳国际影评人费比西奖) (1977)《可能是魔鬼》(1977年柏林评委会特别奖) (1983)《金钱》(1983年戛纳最佳导演) 阿仑(兰)·雷乃

(法国“新浪潮”之“左岸派”大师)

(1955)《夜与雾》(1959)《广岛之恋》(编剧:玛格丽特〃杜拉)(1959年戛纳国际影评人费比西奖) (“作家电影”的发端之作。强调导演与作家的结合) (1960)《去年在马里安巴德》(编剧:罗布-葛利叶)(1961年威尼斯金狮大奖) (1963)《穆里埃尔,或返回的时光》(1966)《战争结束》

(1968)《我爱你,我爱你》(1977)《天命》(1977年法国电影学院恺撒奖大奖) (1980)《我的美国舅舅》(1980年戛纳评委会大奖) (1983)《生活是一部小说》(1997)《法国香颂》(1998年法国电影学院恺撒奖大奖) (2006)《公共场所的私人恐惧》(《心迹》)(2006年威尼斯最佳导演)玛格丽特·杜拉斯(女)

(法国“新浪潮”之“左岸派”大师)

(1966)《音乐》(1970)《黄太阳》(1975)《印度之歌》(1977)《卡车场》阿兰·罗伯-格里叶

(法国“新浪潮”之“左岸派”大师)

(1963)《不凋的花》(1967)《横跨欧洲的快车》亨利·高尔比

(法国“新浪潮”之“左岸派”大师)

(1961)《长别离》(1961年戛纳金棕榈大奖)让·雷诺阿(1931)《坠胎》(1931)《猖妇》(《母狗》) (1934)《托尼》(1935)《朗基先生的犯罪》(1937)《大梦幻》(1937)《马赛曲》(1939)《游戏规则》(1951)《大河》威廉·惠勒

(好莱坞电影巨匠。1922年移居美国)

(1939)《呼啸山庄》(美国电影学会评选之百年百部美国优秀电影名列第七十三) (1942)《忠勇之家》(1942年奥斯卡大奖、最佳导演、影后) (1946)《黄金时代》(1946年奥斯卡大奖、最佳导演、影帝) (美国电影学会评选之百年百部美国优秀电影名列第三十七) (1953)《罗马假日》(1953年奥斯卡影后) (1959)《宾虚传》(1959年奥斯卡大奖、最佳导演、影帝) (美国电影学会评选之百年百部美国优秀电影名列第七十二) 让·维果(1929)《尼斯的景象》(记录片) (1932)《操行零分》(1934)《驳船阿塔朗特号》让·厄斯塔什(1973)《妈妈与妓女》(1973年戛纳评委会大奖) 费尔南德·莱谢尔(1924)《机械的舞蹈》(实验电影) 谢尔曼·杜拉克

实验电影:(1919)《西班牙的节日》(1926)《贝壳与僧侣》(1927)《第927号唱片》(根据肖邦的乐曲摄制) (1929)《阿拉伯花饰》(作曲:德彪西) 维金·艾格林

实验电影:(1922)《对角线交响乐》(1923)《地平线交响乐》梅尔维尔

(1956)《赌徒鲍伯》(1967)《武士》(《独行杀手》) (1969)《影子部队》(1970)《红圈》(《仁义》) (1972)《大黎明》路易·德吕克(1921)《狂热》

阿贝尔·冈斯(1922)《车轮》(1919)《战争与和平》(1927)《拿破仑传》雷内·克莱尔(1923)《疯狂的雷伊》(1924)《幕间休息》(1924)《沉睡的巴黎》(1925)《红磨坊的幽灵》(1927)《意大利草帽》(1930)《巴黎屋檐下》(1931)《百万法郎》(1932)《自由属于我们》(1957)《百合门》雷内·克雷芒(1946)《美女与野兽》(1950)《俄尔浦斯》(1952)《禁止的游戏》(1952年威尼斯金狮大奖) (1952年奥斯卡最佳外语片) (1954年英国电影学院奖大奖)马赛尔·卡尔内(1938)《雾码头》(1938)《北方旅店》(1938)《太阳升起》(1945)《天国的孩子们》(1953)《红杏出墙》(1953年威尼斯银狮奖) 于利恩·杜维威尔(1935)《西班牙殖民地军团》(1936)《同心协力》(1937)《逃犯贝贝》(1937)《舞会手册》(1938)《翠堤春晓》(1939)《穷途末路》