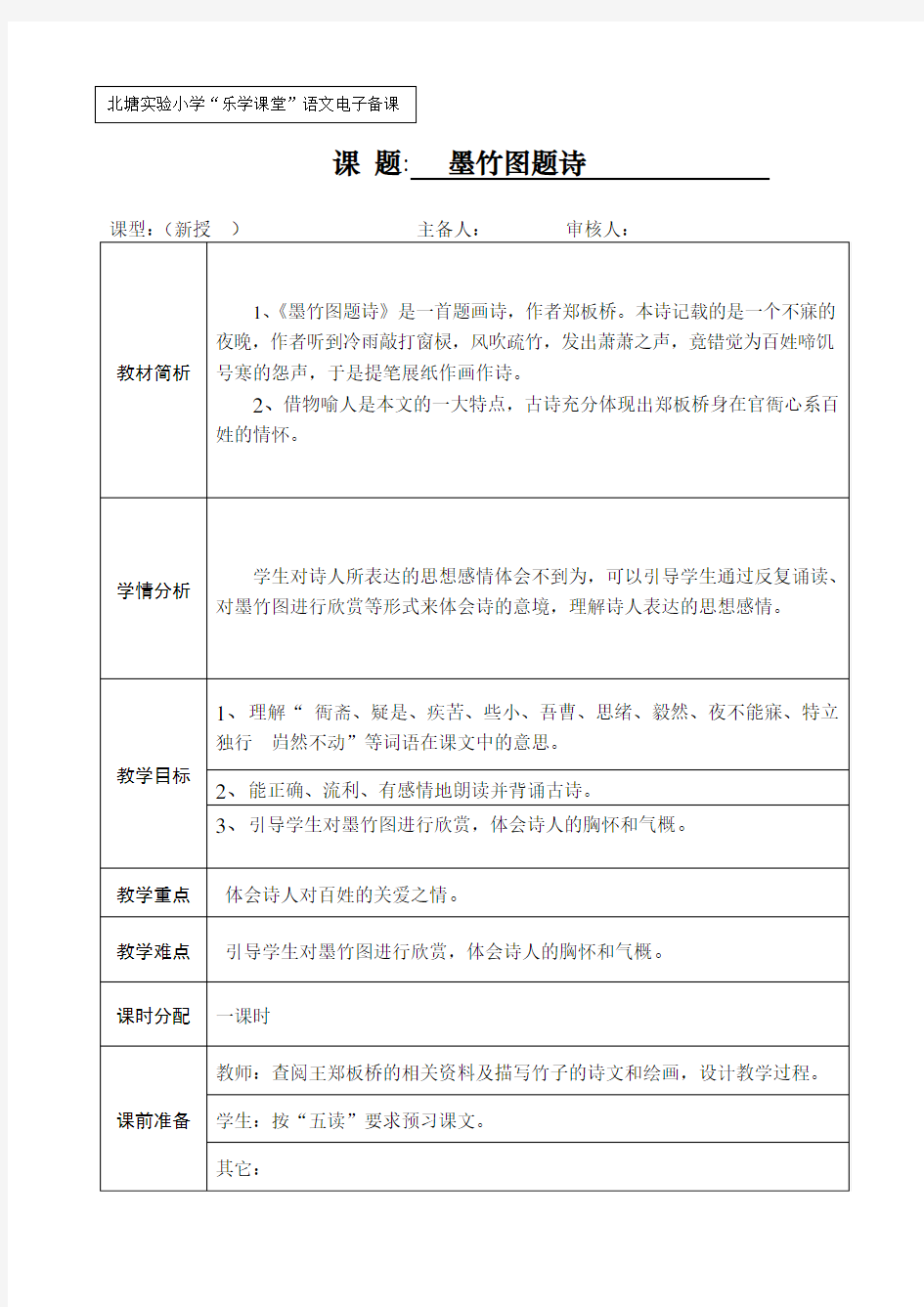

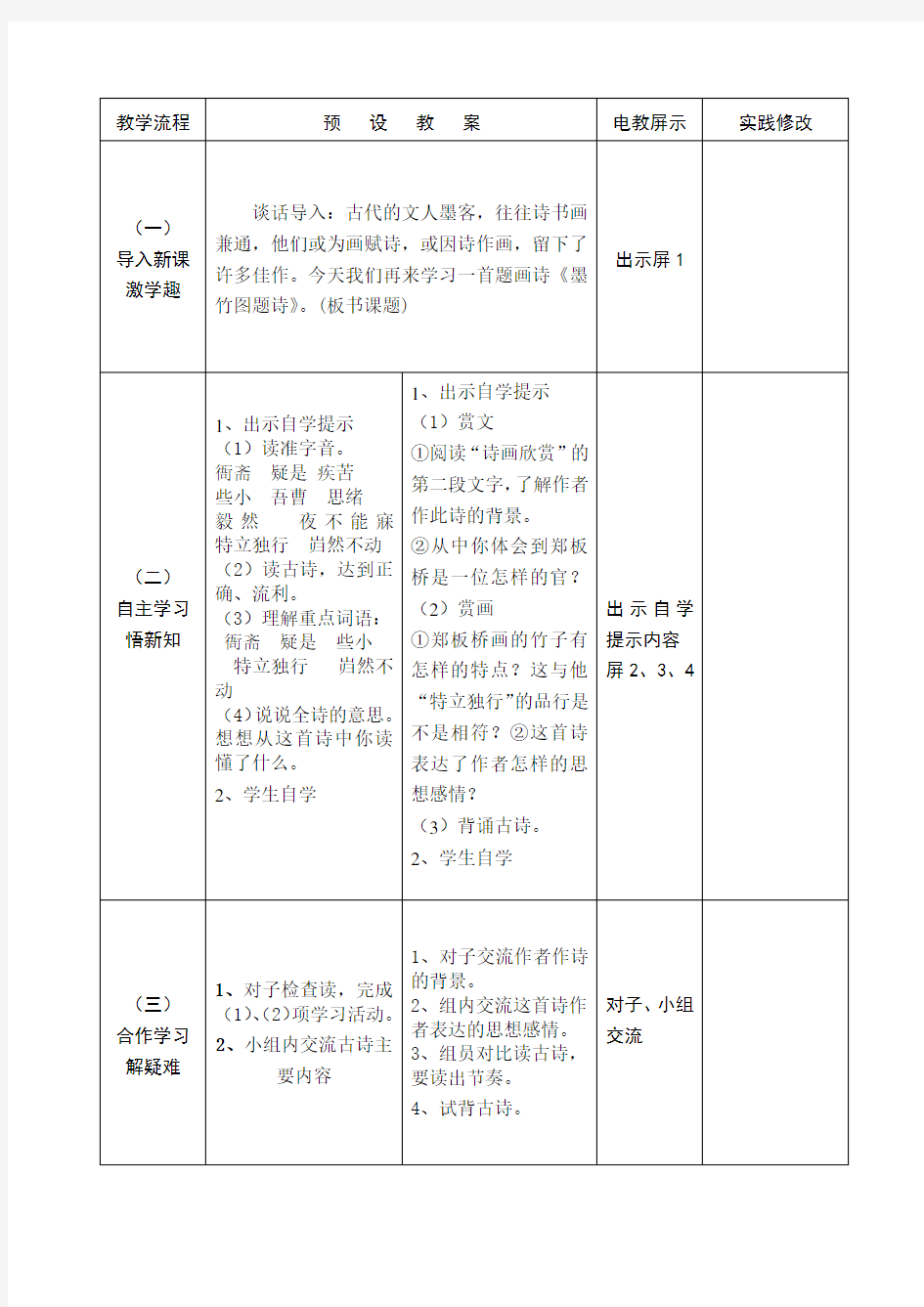

墨竹图题诗(1)

课题: 墨竹图题诗

课后反思:

墨竹图题诗教学设计

《墨竹图题诗》教学设计 教学目标: 1.知识目标:通过反复诵读诗歌,欣赏图画理解图题诗的诗情画意。 2.能力目标:增强学生的朗读能力。 3.德育目标:体会作者的胸怀和气概。 4.创新素质培养目标:培养学生的审美情趣。 教学重点:理解本图题诗的诗情画意。 教学难点:体会作者对百姓的关爱之情。 教法:研究体验式创新教学法。 教学过程: 一、导入新课: 在中国传统文化中,松、竹、梅被称为“岁寒三友”,深受文人墨客的推崇,有古诗云“诗堪入画方称妙,画可融诗乃为奇”。纵观历代文坛,诗书画三绝的名家,层出不穷。而图题诗则是诗坛画苑中一朵绚丽的花朵。今天,就让我们一道去感受——郑板桥在《墨竹图题诗》中要表达的诗情画意。 二、自主学习: 1、字: 衙(yá)斋(zhāi)燮(xiè)号(háo)寒放赈(zhèn)救济(jì)遂(suì) 2.解词: 劳顿:劳累。 思绪:思想的头绪;思路。 救济:用金钱或物资帮助灾区或生活上有困难的人。 赈灾:赈济灾民。 岿然不动:高大独立的样子。 3、交流材料: ①介绍作者:郑燮(1693-1765)字克柔,号板桥,应科举为康熙秀才,雍正十年举人官山东范县、潍县知县,有政声“以岁饥为民请赈,忤大吏,遂乞病归。”做官前后,以书画营生。擅画兰、竹、石、松、菊等,而画竹五十余年,成就最为突出。体貌疏朗,风格劲峭。 ②图题诗(找擅长绘画的学生介绍) ③墨竹:单用墨画的竹子。 3.朗读诗歌,熟读成诵。 三、合作学习: 1、引导学生阅读“诗画赏析”第二段。 (明确:郑板桥这首诗的背景、原因和被罢官的结局,说明他是一个关心百姓疾苦的好官。) 2、感知诗意:这首诗以“竹”为依托之物运用象征手法,表达了诗画家淡薄名利,以解除百姓之苦为己任的胸襟,以及“任风雨来袭,我自岿然不动”的气概。) 四、合作探究: 1.请学生说出自己最喜爱的诗句,并说明理由。 2.本诗作者是怎样展开想象的?(第1句是实写、第2句是虚写,第1句是第2句发挥联想的基础。)3.如何理解“一枝一叶总关情”一句?(明确:似是写竹,实则写人。写诗人对百姓的仁爱之心,体恤之情,令人叹为观止。文中作者以竹喻人,比喻新颖奇物,把一个铮铮铁骨的文人写得极入情理,表现了他的高标挺立、特立独行、充满爱民之气节。)

人教版数学必修一 第一章1.1-1.1.1第1课时集合的含义

第一章集合与函数概念 1.1 集合 1.1.1 集合的含义与表示 第1课时集合的含义 A级基础巩固 一、选择题 1.已知集合A中的元素x满足-5≤x≤5,且x∈N*,则必有() A.-1∈A B.0∈A C.3∈A D.1∈A 解析:-5≤x≤5,且x∈N*, 所以x=1,2,所以1∈A. 答案:D 2.下列各对象可以组成集合的是() A.中国著名的科学家 B.2017感动中国十大人物 C.高速公路上接近限速速度行驶的车辆 D.中国最美的乡村 解析:看一组对象是否构成集合,关键是看这组对象是不是确定的,A,C,D选项没有一个明确的判定标准,只有B选项判断标准明确,可以构成集合. 答案:B

3.由x2,2|x|组成一个集合A中含有两个元素,则实数x的取值可以是() A.0 B.-2 C.8 D.2 解析:根据集合中元素的互异性,验证可知a的取值可以是8. 答案:C 4.已知集合M具有性质:若a∈M,则2a∈M,现已知-1∈M,则下列元素一定是M中的元素的是() A.1 B.0 C.-2 D.2 解析:因为a∈M,且2a∈M,又-1∈M, 所以-1×2=-2∈M. 答案:C 5.由a2,2-a,4组成一个集合A,A中含有3个元素,则实数a的取值可以是() A.1 B.-2 C.6 D.2 解析:因A中含有3个元素,即a2,2-a,4互不相等,将选项中的数值代入验证可知答案选C. 答案:C 二、填空题 6.由下列对象组成的集体属于集合的是________(填序号). ①不超过10的所有正整数; ②高一(6)班中成绩优秀的同学; ③中央一套播出的好看的电视剧; ④平方后不等于自身的数. 解析:①④中的对象是确定的,可以组成集合,②③中的对象是不确定的,不能组成集合.

墨竹图题诗教学设计

《墨竹图题诗》教学设计 教材分析: 这是一首题画诗,写于郑板桥在山东任职时。当时山东受灾,饥民无数,作为一名体恤百姓的县官,郑板桥整日为民奔波,白天劳顿,夜不思眠。一个不寐的夜晚,听到冷遇拍打窗棂,风吹疏竹,发出萧萧之声,竟错觉为百姓发出啼饥号寒的怨声,于是提笔展纸作画,遂成此诗。以“竹”为依托之物,表达了画家淡泊名利,以解聊百姓之苦为己任的伟大胸襟,以及“些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情”的为苍生疾苦而呼,事事关心的品格和“任风雨来袭,我自岿然不动”的气概。 教学目标: 知识目标:反复诵读诗歌,了解古诗大意。 能力目标:理解领悟诗意,会有感情地朗读古诗。背诵古诗。 情感目标:想象古诗所表现的情景,体会作者体恤百姓的忧伤之情。 重点难点: 教学重点:诵读、讨论,理解本图题诗的诗情画意。 教学难点:品读、欣赏图画,体会作者对百姓的关爱之情。 教具准备:多媒体课件。 课时安排:一课时 教学过程: 一、提出问题,激情导入 1、同学们知道“岁寒三友”是什么吗?为什么松、竹、梅被称为“岁寒三友”呢? 2、今天,让我们一起学习郑燮的《墨竹图题诗》,去感受其中的诗情画意。教师板题。 二、初读古诗,掌握读音 1、自读古诗:请同学们读古诗,多读几遍,读准字音。 衙(yá)斋(zhāi)燮(xiè)号(háo)寒放赈(zhèn)救济(jì)遂(suì) 2、同桌互读:同桌之间轮流读古诗,要把古诗读的很通顺。 3、检查:指名有感情读诗,其他同学倾听,纠正不对之处。

4、分组读诗。 【古诗教学要坚持以读为本,在读中理解,在读中品位。读的过程中教师要引导学生自由朗读、有感情的朗读、范读,小组朗读等。书读百遍,其义自现。只有通过学生反复吟诵,仔细品味,才能揣摩出诗人渗透在字里行间的思想感情。】 5、交流资料,了解作者:郑燮(1693-1765)字克柔,号板桥,应科举为康熙秀才,雍正十年举人官山东范县,潍县知县,有政声以岁饥为民请赈,忤大吏,遂乞病归.做官前后,以书画营生.擅画兰,竹,石,松,菊等,而画竹五十余年,成就最为突出.体貌疏朗,风格劲峭。 三、自主学习,合作交流 1、你读懂了什么?还有哪些疑问?借助工具理解。 劳顿:劳累。 思绪:思想的头绪;思路。 救济:用金钱或物资帮助灾区或生活上有困难的人。 赈灾:赈济灾民。 岿然不动:高大独立的样子。 墨竹:单用墨画的竹子。 2、出示要求,组织汇报。 (1)、“萧萧竹”怎么理解? (2)、作者在什么地方听到了风吹竹子发出萧萧之声? (3)、听到此声音作者联想到什么? 3、探究交流:你从诗中体会到了什么? 【语文课程倡导自主、合作、探究的学习方式,教师在课堂教学中把学习的主动权交给学生,让学生有充足的时间和空间独立思考,发现问题,自主探究、合作交流,、解决问题,发表自己的独特见解。从而使学生的学习潜能得以发挥,使学生的语文素养得以发展。】 四、品读感悟,美读成诵 1、欣赏图画,交流。 郑板桥在山东任职时,当时山东受灾,饥民无数,作为一名体恤百姓的县官,

《墨竹图题诗》教学设计

《墨竹图题诗》教学设计 张宓 教材分析: 本单元选编了六篇关于介绍“岁寒三友”的名家名篇。其中《墨竹题图诗》就是其中的重点阅读篇目。《墨竹题图诗》以“竹”为依托之物,表达了诗画家淡泊名利,以解除百姓之苦为己任的胸襟,以及“任风雨来袭,我自岿然不动”的气概。 诗歌仅仅四句,却句句含情,尤其是最后一句“一枝一叶总关情”,似写竹,实写人,写出了世人对百姓的仁爱之心,体恤之情。作者以竹喻人,表现了他特立独行的地品格和爱民思想。文中的“衙斋卧听萧萧竹”写的是一个凄风冷雨之夜,“竹”依然傲然挺立,丝毫无风吹雨打之姿,更让人对竹充满敬佩之意,对诗人充满仰慕之情。 本文的图,竹干很细,但细中有强;着色不多,却浓密有致,全用水墨,更显其傲骨,与众不同。 学习目标: 知识目标:反复诵读诗歌,了解古诗大意,欣赏图画,理解图解诗的诗情画意。 能力目标:理解领悟诗意,会有感情地朗读古诗。背诵古诗。 情感目标:想象古诗所表现的情景,体会作者体恤百姓的忧伤之情。 创新素质培养目标:培养学生的审美情趣。 教学重点:背诵、默写古诗。 教学难点: 了解大意,把握作者对百姓的关爱之情,想象古诗所描绘的画面。 教学过程: 一、导入新课,检查预习: 1、板书课题,导入:墨竹题图诗 (1)这首诗的题目怎样读?你会吗? (2)墨竹|题图诗---墨竹是一幅画的名称,是一种单用墨画的竹子。题图诗是一种

诗的形式:就是为一幅画题一首和画内容相符的诗句。 (3)小结:所以说,无论是现代文的阅读还是文言文、古诗词的阅读,同学们都要注意读好文章的眼睛----题目。这样,有利于我们更好的理解作品的深刻含义。 (4)齐读课题:墨竹题图诗 2、预习探究,帮助学生解决问题: (1)在预习的过程中,你从这首诗中认识了那几个生字?知道它们的意思吗? 衙(yá):古代官员办公的地方。 斋(zhāi):屋子、书房或商店,本诗指的是郑燮的书房。 燮(xiè):清代著名画家、书法家郑燮,字克柔,号板桥,也称郑板桥。 随机介绍作者:郑燮(1693-1765)字克柔,号板桥,应科举为康熙秀才,雍正十年举人官山东范县、潍县知县,有政声“以岁饥为民请赈,忤大吏,遂乞病归。”做官前后,以书画营生。擅画兰、竹、石、松、菊等,而画竹五十余年,成就最为突出。体貌疏朗,风格劲峭。 岿(kui)然不动:高大独立的样子。 些小:指官职卑微。 吾曹:我们。 关情;关心。 小结:生字是预习中首要解决的问题,尤其是在读文言文和古诗词的时候,一定要记住,既要读准每个字音,还要了解重点字义,这对理解诗意有着很大的帮助。 (2)在预习的时候,你还做了那些工作,我们一起共享一下同学们的预习成果 ★“岁寒三友”:松、竹、梅在中国传统文化中被称为岁寒三友,它们是古代文人墨客所推崇的对象,纵观历史文坛,诗书画三绝的名家层出不穷,而对图题诗更是其中的一朵奇葩。今天,我们学习《墨竹图题诗》就是“扬州八怪”之一的郑板桥的作品。 ★介绍背景:本诗全名《潍县署中画竹呈年伯包大中丞括》,是郑板桥在乾隆十一、二年间出任山东潍县知县时赠给包括的。

第1课时-集合的概念

第一章 集合与简易逻辑——第1课时:集合的概念 1 集合的概念 一.课题:集合的概念 二.教学目标:理解集合、子集的概念,能利用集合中元素的性质解决问题,掌握集合问题的常规 处理方法. 三.教学重点:集合中元素的3个性质,集合的3种表示方法,集合语言、集合思想的运用. 四.教学过程: (一)主要知识: 1.集合、子集、空集的概念; 2.集合中元素的3个性质,集合的3种表示方法; 3.若有限集A 有n 个元素,则A 的子集有2n 个,真子集有21n -,非空子集有21n -个,非空真子集有22n -个. (二)主要方法: 1.解决集合问题,首先要弄清楚集合中的元素是什么; 2.弄清集合中元素的本质属性,能化简的要化简; 3.抓住集合中元素的3个性质,对互异性要注意检验; 4.正确进行“集合语言”和普通“数学语言”的相互转化. (三)例题分析: 例1.已知集合2{1}P y x ==+,2{|1}Q y y x ==+,2{|1}E x y x ==+,2{(,)|1}F x y y x ==+, {|1}G x x =≥,则 ( D ) ()A P F = ()B Q E = ()C E F = ()D Q G = 解法要点:弄清集合中的元素是什么,能化简的集合要化简. 例2.设集合{},,P x y x y xy =-+,{} 2222 ,,0Q x y x y =+-,若P Q =,求,x y 的值及集合P 、Q . 解:∵P Q =且0Q ∈,∴0P ∈. (1)若0x y +=或0x y -=,则22 0x y -=,从而{} 22,0,0Q x y =+,与集合中元素的互异性 矛盾,∴0x y +≠且0x y -≠; (2)若0xy =,则0x =或0y =. 当0y =时,{},,0P x x =,与集合中元素的互异性矛盾,∴0y ≠; 当0x =时,{,,0}P y y =-,22{,,0}Q y y =-, 由P Q =得22 0y y y y y -=??=-?≠?? ① 或220 y y y y y -=-??=?≠?? ② 由①得1y =-,由②得1y =, ∴{01x y ==-或{ 01 x y ==,此时{1,1,0}P Q ==-. 例3.设集合1{|,}24k M x x k Z == +∈, 1 {|,}42 k N x x k Z ==+∈,则 ( B ) ()A M N = ()B M N ?≠ ()C M N ? ()D M N φ= 解法一:通分;

六年级语文上册《墨竹图题诗》教学教案

六年级语文上册《墨竹图题诗》教学教案 《墨竹图题诗》是本册课文八单元的第一篇主体课文,这一单元的主题是岁寒三友,它选编了六篇课文介绍“岁寒三友”-----松,竹,梅的名家名篇.其中前三首古诗《墨竹图题诗》,《苍松怪石图题诗》,《墨梅图题诗》为主体课文,而《梅香正浓》《竹颂》《黄山松》为拓展阅读课文.他们同为写松,竹,梅,但体裁各异,笔法不拘一格.在教学时以前三首古诗为重点学习.这三首古诗都是诗配画,可以说诗中有画,画中有诗,意境深远,相得益彰.松,竹,梅之所以成为岁寒三友,不仅因为三者不惧寒冷,更是因为他们能象征诗人的铮铮铁骨,卓尔不群的气节和人品.而《墨竹图题诗》是郑板桥在山东任职时看到山东受灾,饥民无数,作为一名体恤百姓的县官,他整日为民奔波,白天劳顿,夜不思眠.本诗记载的是又一个不眠的夜晚,作者听着冷雨拍打窗子,风吹疏竹,发出萧萧之声,竟错觉为百姓发出啼饥号寒的怨声,于是提笔展纸作画,遂成此诗. 单元目标 1,引导学生了解诗人写诗作画的背景及目的,理解诗歌所表达的思想感情,感悟作者的人格魅力. 2,了解诗歌的音韵美,结构美以及语言所表达的深刻含义,了解诗歌借物喻人的写法,及诗中有画,画中有诗的意蕴. 3,读出诗的韵味,想象诗的意境,体会诗的情感,提高学生对诗歌及所作的画的鉴赏与审美能力,激发学生对诗人品格的学习与敬佩之情.

课时目标 1.知识目标:通过反复诵读诗歌,欣赏图画理解图题诗的诗情画意. 2.能力目标:增强学生的朗读能力. 3.德育目标:体会作者的胸怀和气概. 4.创新素质培养目标:培养学生的审美情趣. 教法:研究体验式创新教学法. 教学重点,难点 重点:理解本图题诗的诗情画意. 难点:体会作者对百姓的关爱之情. 教学环节 一,导入新课 二,自主学习 (一)交流材料(上这课之前我布置预习作业查阅资料) 1,请学生介绍斋(zhāi) 燮(xiè) 号(háo)寒放赈(zhèn) 救济(jì) 遂(suì) 2.理解词语:如诗画欣赏文中的词语 (三)读出韵律.反复朗读古诗,可采用抽读,小组读,男生女生读,齐读,老师范读等方式进行朗读,从而提高学生的朗读能力.

高中数学教案——集合-集合的概念 第一课时

课题:1.1集合-集合的概念(1) 教学目的: (1)使学生初步理解集合的概念,知道常用数集的概念及记法 (2)使学生初步了解“属于”关系的意义 (3)使学生初步了解有限集、无限集、空集的意义 教学重点:集合的基本概念及表示方法 教学难点:运用集合的两种常用表示方法——列举法与描述法,正确表示一些简单的集合 授课类型:新授课 课时安排:1课时罗华的手稿1831年1月伽罗华在 教具:多媒体个结论,他写成论文提交给法国科、实物投影仪 内容分析:当时的数学家S.K.泊松为了理 1.集合是中学数已证明的一个结果可以表明伽罗华学的一个重要的基本概念在小学数学中,就渗透了集合的初步概念,到了初议科学院否定它1832年5月30日中,更进一步应用集合的语言表述一些问题例如,在代数中用到的有数集、解忙写成后,委托他的朋友薛伐里叶集等;在几何中用到的有点集至于逻辑,可以说,从开始学习数学就离不开对造福人类1832年5月31日离开了逻辑知识的掌握和运用,基本的逻辑知识在日常生活、学习、工作中,也是认识,他死后14年,法国数学家刘维问题、研究问题不可缺少的工具这些可以帮助学生认识学习本章的意义,也是于刘维尔主编的《数学杂志》上本章学习的基础 把集合的初步知识与简易逻辑知识安排在高中数学的最开始,是因为在高中数学中,这些知识与其他内容有着密切联系,它们是学习、掌握和使用数学语言的基础例如,下一章讲函数的概念与性质,就离不开集合与逻辑本节首先从初中代数与几何涉及的集合实例入手,引出集合与集合的元素的概念,并且结合实例对集合的概念作了说明然后,介绍了集合的常用表示方法,包括列举法、描述法,还给出了画图表示集合的例子 这节课主要学习全章的引言和集合的基本概念学习引言是引发学生的学习兴趣,使学生认识学习本章的意义本节课的教学重点是集合的基本概念集合是集合论中的原始的、不定义的概念在开始接触集合的概念时,主要还是通过实例,对概念有一个初步认识教科书给出的“一般地,某些指定的对象集在一起就成为一个集合,也简称集”这句话,只是对集合概念的描述性说明教学过程: 一、复习引入: 1.简介数集的发展,复习最大公约数和最小公倍数,质数与和数; 2.教材中的章头引言; 3.集合论的创始人——康托尔(德国数学家)(见附录);

第1课时__集合的概念

课题:教学目标:集合、子集的概念,能利用集合中元素的性质解决问题,掌握集合问题的 常规处理方法. 教学重点:集合中元素的3个性质,集合的3种表示方法,集合语言、集合思想的运用. 教学过程: (一)主要知识:1.集合、子集、空集的概念;两个集合相等的概念. 2.集合中元素的3个性质,集合的3种表示方法; 3.若有限集A 有n 个元素,则A 的子集有2n 个,真子集有21n -,非空子集有21n -个, 非空真子集有22n -个. 4.空集是任何集合的子集,空集是任何非空集合的真子集. 5.若A B B C ??,,则A C ? 6.,,.A A B A B A A B A B ??? 7.A B A B B ??= ;A B A B A ??= . (二)主要方法: 1.解决集合问题,首先要弄清楚集合中的元素是什么,即元素分析法的掌握. 2.弄清集合中元素的本质属性,能化简的要化简; 3.抓住集合中元素的3个性质,对互异性要注意检验; 4.正确进行“集合语言”和普通“数学语言”的相互转化. (三)典例分析: 问题1:已知集合{}3,M x x n n Z ==∈,{}31,N x x n n Z ==+∈, {}31,P x x n n Z ==-∈,且a M ∈,b N ∈,c P ∈,设d a b c =-+,则 .A d M ∈ .B d N ∈ .C d P ∈ .D d M N ∈ 问题2:设集合{}2 24A x x a a ==++,{}2 47B y y b b ==-+. ()1若a R ∈,b R ∈,试确定集合A 与集合B 的关系; ()2若a N ∈,b R ∈,试确定集合A 与集合B 的关系.

高三数学第一轮复习 第1课时-集合的概念教案

一.课题:集合的概念 二.教学目标:理解集合、子集的概念,能利用集合中元素的性质解决问题,掌握集合问题 的常规处理方法. 三.教学重点:集合中元素的3个性质,集合的3种表示方法,集合语言、集合思想的运用. 四.教学过程: (一)主要知识: 1.集合、子集、空集的概念; 2.集合中元素的3个性质,集合的3种表示方法; 3.若有限集A 有n 个元素,则A 的子集有2n 个,真子集有21n -,非空子集有21n -个,非空真子集有22n -个. (二)主要方法: 1.解决集合问题,首先要弄清楚集合中的元素是什么; 2.弄清集合中元素的本质属性,能化简的要化简; 3.抓住集合中元素的3个性质,对互异性要注意检验; 4.正确进行“集合语言”和普通“数学语言”的相互转化. (三)例题分析: 例1.已知集合2 {1}P y x ==+,2 {|1}Q y y x ==+,2 {|1}E x y x ==+,2{(,)|1}F x y y x ==+,{|1}G x x =≥,则 ( D ) ()A P F = ()B Q E = ()C E F = ()D Q G = 解法要点:弄清集合中的元素是什么,能化简的集合要化简. 例2.设集合{},,P x y x y xy =-+,{} 2222,,0Q x y x y =+-,若P Q =,求,x y 的值及集合P 、Q . 解:∵P Q =且0Q ∈,∴0P ∈. (1)若0x y +=或0x y -=,则2 2 0x y -=,从而{} 22,0,0Q x y =+,与集合中元素的互异性矛盾,∴0x y +≠且0x y -≠; (2)若0xy =,则0x =或0y =. 当0y =时,{},,0P x x =,与集合中元素的互异性矛盾,∴0y ≠; 当0x =时,{,,0}P y y =-,2 2 {,,0}Q y y =-, 由P Q =得22 0y y y y y -=??=-?≠?? ① 或220 y y y y y -=-??=?≠?? ② 由①得1y =-,由②得1y =, ∴{01x y ==-或{ 01 x y ==,此时{1,1,0}P Q ==-. 例3.设集合1{|,}24k M x x k Z == +∈, 1 {|,}42 k N x x k Z ==+∈,则 ( B ) ()A M N = ()B M N ?≠ ()C M N ? ()D M N φ=I 解法一:通分;

示范教案(++集合的基本运算第一课时)

1.1.3 集合的基本运算 整体设计 教学分析 课本从学生熟悉的集合出发,结合实例,通过类比实数加法运算引入集合间的运算,同时,结合相关内容介绍子集和全集等概念.在安排这部分内容时,课本继续注重体现逻辑思考的方法,如类比等. 值得注意的问题:在全集和补集的教学中,应注意利用图形的直观作用,帮助学生理解补集的概念,并能够用直观图进行求补集的运算. 三维目标 1.理解两个集合的并集与交集、全集的含义,掌握求两个简单集合的交集与并集的方法,会求给定子集的补集,感受集合作为一种语言,在表示数学内容时的简洁和准确,进一步提高类比的能力. 2.通过观察和类比,借助Venn图理解集合的基本运算.体会直观图示对理解抽象概念的作用,培养数形结合的思想. 重点难点 教学重点:交集与并集,全集与补集的概念. 教学难点:理解交集与并集的概念,以及符号之间的区别与联系. 课时安排 2课时

教学过程 第1课时 导入新课 思路1.我们知道,实数有加法运算,两个实数可以相加,例如5+3=8.类比实数的加法运算,集合是否也可以“相加”呢? 教师直接点出课题. 思路2.请同学们考察下列各个集合,你能说出集合C与集合A、B之间的关系吗? (1)A={1,3,5},B={2,4,6},C={1,2,3,4,5,6}; (2)A={x|x是有理数},B={x|x是无理数},C={x|x是实数}. 引导学生通过观察、类比、思考和交流,得出结论.教师强调集合也有运算,这就是我们本节课所要学习的内容. 思路3.(1)①如图1131甲和乙所示,观察两个图的阴影部分,它们分别同集合A、集合B有什么关系? 图1-1-3-1 ②观察集合A与B与集合C={1,2,3,4}之间的关系.

古诗墨竹图题诗翻译赏析

古诗墨竹图题诗翻译赏析 《墨竹图题诗》作者为清朝文学家郑燮。其古诗全文如下: 衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声。 些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情。 【前言】 《墨竹图题诗》这首诗是郑板桥(郑燮)在乾隆十一、二年间出任山东潍县知县时赠给包括的。当时山东受灾,饥民无数,百姓的疾苦声让郑燮难以放下。郑燮日夜为灾民奔波,白天劳顿,晚上思绪万千,夜不能寐,故上书请示放赈。灾情严重,情况紧急,他来不及等上级批复,毅然决定开仓放粮救济百姓,因此得罪上级,被罢官。朋友说他糊涂,他写“难得糊涂”表明自己坚决的态度。 【注释】 衙斋:衙门里供职官睡觉·住的地方。 萧萧:竹枝叶摇动声。 吾:我。 曹:古代分科办事的官署。 一枝一叶:一举一动,也指画上的枝枝叶叶。 关情:牵动感情。 【翻译】 卧在衙门的书房里静听着OrG竹叶沙沙的响动,总感觉是民间百姓啼饥号寒的怨声。我们虽然只是小小的州县官吏,但老百姓的一举

一动就像衙门卧室外竹子的一枝一叶,都牵动着我们的感情。 【赏析】 诗的一、二两句托物取喻,而三、四两句畅述胸怀。第一句“衙斋卧听萧萧竹”,写的是作者在衙署书房里躺卧休息,这时听到窗外阵阵清风吹动着竹子,萧萧丛竹,声音呜咽,给人一种十分悲凉凄寒之感。且"萧萧"二字表达了作者为人民着想的胸怀。第二句“疑是民间疾苦声”,是作者由凄寒的竹子声音产生的联想。由自然界的风竹之声而想到了老百姓的疾苦,好像是饥寒交迫中挣扎的老百姓的呜咽之声,充分体现了作者身在官衙心系百姓关心百姓的情怀。 第三句“些小吾曹州县吏”,既是写自己,又是写包括,可见为民解忧的应该是所有的“父母官”应该做的,这句诗拓宽了诗歌的内涵。第四句“一枝一叶总关情”,这句诗既照应了风竹画和诗题,又寄予了深厚的情感,老百姓的点点滴滴都与“父母官”们紧紧联系在一起的。郑板桥的这首题画诗,由风吹竹摇之声而联想到百姓生活疾苦,寄予了作者对老百姓命运的深切的关注和同情,一个封建时代的官吏,对劳动人民有如此深厚的感情,确实是十分可贵的,萧萧两字使作者联想到百姓啼饥号寒的怨声,表现了作者关心百姓疾苦亲民爱民的胸怀。 ---来源网络整理,仅供参考

高中数学 第1课时 集合的概念教案 新人教A版必修1

课题:集合的概念 教学目标:集合、子集的概念,能利用集合中元素的性质解决问题,掌握集合问题的常规处理方法. 教学重点:集合中元素的3个性质,集合的3种表示方法,集合语言、集合思想的运用. 教学过程: (一)主要知识:1.集合、子集、空集的概念;两个集合相等的概念. 2.集合中元素的3个性质,集合的3种表示方法; 3.若有限集A 有n 个元素, 则A 的子集有2n 个,真子集有21n -,非空子集有21n -个,非空真子集有22n -个. 4.空集是任何集合的子集,空集是任何非空集合的真子集. 5.若A B B C ??,,则A C ? 6.,,.A A B A B A A B A B ??? 7.A B A B B ??=;A B A B A ??=. (二)主要方法: 1.解决集合问题,首先要弄清楚集合中的元素是什么,即元素分析法的掌握. 2.弄清集合中元素的本质属性,能化简的要化简; 3.抓住集合中元素的3个性质,对互异性要注意检验; 4.正确进行“集合语言”和普通“数学语言”的相互转化. (三)典例分析: 问题1:已知集合{}3,M x x n n Z ==∈,{} 31,N x x n n Z ==+∈, {}31,P x x n n Z ==-∈,且a M ∈,b N ∈,c P ∈,设d a b c =-+,则 .A d M ∈ .B d N ∈ .C d P ∈ .D d M N ∈ 问题2:设集合{} 224A x x a a ==++,{} 247B y y b b ==-+. ()1若a R ∈,b R ∈,试确定集合A 与集合B 的关系; ()2若a N ∈,b R ∈,试确定集合A 与集合B 的关系. 问题3:2008年第29届奥运会将在北京召开,现有三个实数的集合,既可以表示 为{},,1 b a a ,也可以表示为{} 2 ,,0a a b +,则2008 2008a b +=

1 第1课时 集合的概念

1.1集合的概念 第1课时集合的概念 问题导学 预习教材P2-P3,并思考以下问题: 1.集合和元素的概念是什么? 2.如何用字母表示集合和元素? 3.元素和集合之间有哪两种关系? 4.常见的数集有哪些?分别用什么符号表示? 1.元素与集合的概念 (1)元素:一般地,我们把研究对象统称为元素.元素通常用小写拉丁字母a,b,c,…表示. (2)集合:把一些元素组成的总体叫做集合(简称为集).集合通常用大写拉丁字母A,B,C,…表示. (3)集合相等:只要构成两个集合的元素是一样的,我们就称这两个集合是相等的. (4)元素的特性:确定性、无序性、互异性. ■名师点拨 在解决集合问题时,首先要明确集合中的元素是什么,集合中的元素可以是点,也可以是一些人或一些物.

2.元素与集合的关系 对元素和集合之间关系的两点说明 (1)符号“∈”“?”刻画的是元素与集合之间的关系.对于一个元素a 与一个集合A 而言,只有“a ∈A ”与“a ?A ”这两种结果. (2)∈和?具有方向性,左边是元素,右边是集合,形如R ∈0是错误的. 3.常用的数集及其记法 集合? ????有限集(含有有限个元素的集合)无限集(含有无限个元素的集合) 判断正误(正确的打“√”,错误的打“×”) (1)集合中的元素一定是数.( ) (2)高一四班的全体同学组成一个集合.( ) (3)由1,2,3构成的集合与由3,2,1构成的集合是同一个集合. ( ) (4)一个集合中可以找到两个相同的元素.( ) (5)集合N 中的最小元素为0.( ) (6)若a ∈Q ,则一定有a ∈R .( ) 答案:(1)× (2)√ (3)√ (4)× (5)√ (6)√ 由“title ”中的字母构成的集合中元素的个数为( ) A .2 B .3 C .4 D .5 解析:选C.由“title ”中的字母构成的集合中元素为t ,i ,l ,e ,共4个. 下列关系①0.21∈Q ;②10 5?N *;③-4∈N *;④4∈N .其中正确的个数是( ) A .0 B .1

《墨竹图题诗》教学设计 (北师大版六年级上册)_1

《墨竹图题诗》教学设计(北师大版六年级上册) 《墨竹图题诗》教学设计 成都市苏坡小学李创 教学目标: 1、理解,品味,诵读诗歌,体会和感悟竹的象征意义及郑燮的人品。 2、初步学习并尝试进行书画欣赏的方法,感受中国书画及诗歌语言的魅力。 3、初步体会和感悟象征,借物抒情的手法及表达效果。 教学重点: 1、理解,品味,诵读诗歌,体会和感悟竹的象征意义及郑燮的人品。 2、初步学习并尝试进行书画欣赏的方法,感受中国书画及诗歌语言的魅力。 教学难点: 初步学习并尝试进行书画欣赏的方法,感受中国书画及诗歌语言的魅力。 教学准备: 多媒体课件。 教学过程:

一、回顾学法,了解作者; 1、今天我们继续学习第8单元《岁寒三友》,他们是(松竹梅)【PPT】昨天我们走近梅,欣赏了王冕的《墨梅图》和题诗,还归纳出了欣赏诗画的方法,谁来回忆一下我们都学习了哪些方法呢?【指名说,师贴方法】 2、这节课,我们继续运用这些方法走进竹的世界【PPT出示墨竹图】,这幅画距今200多年,至今还收藏在徐悲鸿纪念馆里,这幅图的作者是?【板书:】对于郑燮,你了解多少?【学生展示收集资料】【PPT第一自然段】,这段话是否有些熟悉,那就是书上【画欣赏第一自然段】,对,我们欣赏诗画,就是要从了解作者入手【手势指】。自己再读一读,你知道了什么? 3、就是这样一个人,一生画竹50多年,光墨竹图有几十幅,为何只有这幅图被收藏?相信通过这节课学习之后,你们一定能找到答案。让我们一道去感受——郑板桥在《墨竹图题诗》中要表达的诗情画意【板书:诗情画意】 二、读通读顺,了解大意; 4、【师配乐范读】刚才老师在朗读的时候,有孩子已经情不自禁地跟着读,想展示自己的朗读了。自己练一练,将诗句读顺,读正确,并且读出一定节奏。【学生自读】,那大家就像他那样一起来读一读这首诗【齐读】。 6、同学们读得很有不错,让我们深入到诗句的字里行间去理解?请孩子们拿出手中预习资料,同桌之间合作解决不理解的词语或诗句。

集合 第一课时

集合(第一课时) ?教学重点: 1.集合的概念. 2.集合元素的三个特征. ?教学难点:集合的概念和数集与数集关系. ?教学方法:指导法 学生依集合的要求、集合元素的特征,在教师指导下,能自己举出符合要求的实例,加深对概念的理解、特征的掌握. ?教学过程: 一、观察实例,进行讨论 ⑴数组 1,3,5,7. ⑵到两定点距离的和等于两定点间距离的点. ⑶满足的全体实数3x-2> x+3. ⑷所有直角三角形. ⑸高一(3)班全体男同学. ⑹所有绝对值等于6的数的集合. ⑺所有绝对值小于3的整数的集合.. ⑻中国足球男队的队员. ⑼参加2008年奥运会的中国代表团成员. ⑽参与中国加入WTO谈判的中方成员. 二、讨论完毕,教师归纳总结: 1、集合的定义

一般地,某些指定对象集在一起就成为一个集合(集)。集合中每个对象叫做这个集合的元素. 上述集合的元素是什么? 例⑴的元素为1,3,5,7. 例⑵的元素为到两定点距离的和等于两定点间距离的点. 例⑶的元素为满足不等式3x-2> x+3的实数x. 例⑷的元素为所有直角三角形. 例⑸的元素为高一(3)班全体男同学. 例⑹的元素为-6,6. 例⑺的元素为-2,-1,0,1,2. 例⑻的元素为中国足球男队的队员. 例⑼的元素为参加2008年奥运会的中国代表团成员. 例⑽的元素为参与WTO谈判的中方成员. 请同学们举出三个例子,并指出其元素. 一般地来讲,用大括号表示集合. 例⑴{1,3,5,7}. 例⑵{到两定点距离的和等于两定点间距离的点}. 例⑶{3x-2> x+3的实解}. 例⑷{直角三角形}. 例⑸{高一(3)班全体男同学}. 例⑹{-6,6}. 例⑺{-2,-1,0,1,2}. 例⑻{中国足球男队的队员}. 例⑼{参加2008年奥运会的中国代表团成员}. 例⑽{参与中国加入WTO谈判的中方成员}. 2、集合元素的三个特征 问题及解释 ⑴A={1,3}问3,5哪个是A的元素? ⑵A={所有素质好的人}能否表示为集合? ⑶A={2,2,4}表示是否准确? ⑷A={太平洋,大西洋},B={大西洋,太平洋}是否表示为同一集合? 教师指导 例⑴3是集合A的元素,5不是集合A的元素.例⑵由于素质好的人标准不可量化,故A 不能表示为集合.例⑶的表示不准确,应表示为A={2,4}.例⑷的A与B表示同一集合,因

六年级上《墨竹图题诗》教学设计

六年级上《墨竹图题诗》教学设计北师大版六年级上《墨竹图题诗》教学设计 教学目标: 1.知识目标:通过反复诵读诗歌,欣赏图画理解图题诗的诗情画意。 2.能力目标:增强学生的朗读能力。 3.德育目标:体会作者的胸怀和气概。 4.创新素质培养目标:培养学生的审美情趣。 教学重点:理解本图题诗的诗情画意。 教学难点:体会作者对百姓的关爱之情。 教法:研究体验式创新教学法。 教学过程: 一、导入新课: 在中国传统文化中,松、竹、梅被称为“岁寒三友”,深受文人墨客的推崇,有古诗云“诗堪入画方称妙,画可融诗乃为奇”。纵观历代文坛,诗书画三绝的名家,层出不穷。而图题诗则是诗坛画苑中一朵绚丽的花朵。今天,就让我们一道去感受——郑板桥在《墨竹图题诗》中要表达的诗情画意。 二、自主学习: 1、字: 衙(yá)斋(zhāi)燮(xiè)号(háo)寒放赈(zhèn)救济(jì)遂(suì) 2.解词:

劳顿:劳累。 思绪:思想的头绪;思路。 救济:用金钱或物资帮助灾区或生活上有困难的人。 赈灾:赈济灾民。 岿然不动:高大独立的样子。 3、交流材料: ①介绍作者:郑燮(1693-1765)字克柔,号板桥,应科举为康熙 秀才,雍正十年举人官山东范县、潍县知县,有政声“以岁饥为民 请赈,忤大吏,遂乞病归。”做官前后,以书画营生。擅画兰、竹、石、松、菊等,而画竹五十余年,成就最为突出。体貌疏朗,风格 劲峭。 ②图题诗(找擅长绘画的学生介绍) ③墨竹:单用墨画的竹子。 3.朗读诗歌,熟读成诵。 三、合作学习: 1、引导学生阅读“诗画赏析”第二段。 (明确:郑板桥这首诗的背景、原因和被罢官的结局,说明他是 一个关心百姓疾苦的好官。) 2、感知诗意:这首诗以“竹”为依托之物运用象征手法,表达 了诗画家淡薄名利,以解除百姓之苦为己任的`胸襟,以及“任风雨 来袭,我自岿然不动”的气概。) 四、合作探究: 1.请学生说出自己最喜爱的诗句,并说明理由。 2.本诗作者是怎样展开想象的?(第1句是实写、第2句是虚写,第1句是第2句发挥联想的基础。)

新北师大版小学语文六年级上册公开课优质课教学设计墨竹图题诗

墨竹图题诗 教材分析: 这首诗以“竹”为依托之物运用象征手法,表达了诗画家淡薄名利,以解除百姓之苦为己任的胸襟,以及“任风雨来袭,我自岿然不动”的气概。 教学目标:通过反复诵读诗歌,欣赏图画理解图题诗的诗情画意。增强学生的朗读能力。体会作者的胸怀和气概。培养学生的审美情趣。 教学重点:理解本图题诗的诗情画意。 教学难点:体会作者对百姓的关爱之情。 教学构思: 教学本课时从诗文入手,引导学生熟读成诵,训练朗读技巧,注意语气、语调、重音、停顿等朗读技巧的处理。师再引导作浅易的赏析,然后采用小组交流的形式,结合诗画欣赏理解诗的内容。 教学时间:1课时 学生学习过程: 一、导入新课: 中国古代文人喜爱寄物抒情,借以自然物来表现自己的理想品格和对精神境界的追求。坚毅不拨的青松,“贯四时而不改柯易叶”;挺拨多姿的翠竹,清高而有节;傲雪报春的冬梅,不惧风寒霜雪。它们虽系不同属科,却都有不畏寒霜的高洁风格。它们在岁寒中同生,历来被中国古今文人们所敬慕,而誉为“岁寒三友”,以此寓意忠贞的友谊,及做人要有品德、志节。今天,就让我们一道去感受——

郑板桥在《墨竹图题诗》中要表达的诗情画意。 二、跟老师一起学 1.注意这些字的读音: 衙(yá)斋(zhāi)燮(xiè)号(háo)寒放赈(zhèn)救济(jì)遂(suì) 2.理解下面这些词语的含义: 劳顿:劳累。 夜不能寐:晚上睡不着觉。寐:睡觉。 思绪:思想的头绪;思路。 救济:用金钱或物资帮助灾区或生活上有困难的人。 赈灾:救济灾民。 岿然不动:屹立着、不动摇。岿然:高大独立的样子。 三、理解古诗大意: 1.作者简介:介绍作者:郑燮(1693-1765)字克柔,号板桥,应科举为康熙秀才,雍正十年举人官山东范县、潍县知县,有政声“以岁饥为民请赈,忤大吏,遂乞病归。”做官前后,以书画营生。擅画兰、竹、石、松、菊等,而画竹五十余年,成就最为突出。体貌疏朗,风格劲峭。 2.题目意思:墨竹:单用墨画的竹子。墨竹图题诗就是单用墨画竹子的图画上面的诗。 3.本诗含义:我们这些小小的州县官吏,衙门卧室外竹子的一枝一叶,都牵动着我们的感情。而实际的含义是:我们虽然只是小小的州县官吏,但老百姓的一举一动都牵动着我们的感情。充分体现了郑板桥对百姓疾苦的关心。感知诗意:这首诗以“竹”为依托之物运用象征手法,表达了诗画家淡薄名利,以解除百姓

六年级语文上册墨竹图题诗教案

六年级语文上册墨竹图题诗教案《墨竹图题诗》表达了诗画家淡薄名利,以解除百姓之苦为己任的胸襟,以及“任风雨来袭,我自岿然不动”的气概。以下是小编整理的六年级语文上册墨竹图题诗教案,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。 六年级语文上册墨竹图题诗教案范文一 教材分析: 这首诗以“竹”为依托之物运用象征手法,表达了诗画家淡薄名利,以解除百姓之苦为己任的胸襟,以及“任风雨来袭,我自岿然不动”的气概。 教学目标: 通过反复诵读诗歌,欣赏图画理解图题诗的诗情画意。增强学生的朗读能力。体会作者的胸怀和气概。培养学生的审美情趣。 教学重点: 理解本图题诗的诗情画意。 教学难点: 体会作者对百姓的关爱之情。 教学构思: 教学本课时从诗文入手,引导学生熟读成诵,训练朗读技巧,注意语气、语调、重音、停顿等朗读技巧的处理。师再引导作浅易的赏析,然后采用小组交流的形式,结合诗画欣赏理解诗的内容。 教学时间:

1课时 学生学习过程: 一、导入新课: 中国古代文人喜爱寄物抒情,借以自然物来表现自己的理想品格和对精神境界的追求。坚毅不拨的青松,“贯四时而不改柯易叶”;挺拨多姿的翠竹,清高而有节;傲雪报春的冬梅,不惧风寒霜雪。它们虽系不同属科,却都有不畏寒霜的高洁风格。它们在岁寒中同生,历来被中国古今文人们所敬慕,而誉为“岁寒三友”,以此寓意忠贞的友谊,及做人要有品德、志节。今天,就让我们一道去感受——郑板桥在《墨竹图题诗》中要表达的诗情画意。 二、跟老师一起学 1、注意这些字的读音: 衙(yá)斋(zhāi)燮(xiè)号(háo)寒放赈(zhèn)救济(jì)遂(suì) 2、理解下面这些词语的含义: 劳顿:劳累。 夜不能寐:晚上睡不着觉。寐:睡觉。 思绪:思想的头绪;思路。 救济:用金钱或物资帮助灾区或生活上有困难的人。 赈灾:救济灾民。 岿然不动:屹立着、不动摇。岿然:高大独立的样子。

1.1第一课时集合的概念与表示

1.1第一课时集合的概念与表示

______________________________________________________________________________________________________ 精彩就在你身边2 1.1集合的概念与表示 [三维目标] 一、知识与技能 1,理解集合的含义,知道常用数集及其记法 2,了解元素与集合的关系及符号表示;了解有限集、无限集、空集的意义3,掌握集合表示法的基本框架 二、过程与方法 1,通过学生看书及事例汇总出集合的含义,引出集合的特性及元素与集合的关系 2,通过例子辨别表示法及有限、无限集合,用自己熟悉的表示法表示集合三、情感态度和价值观 1,通过组织学生预习→教师汇总→学生应用的方式,体现以学生为主体的思想特征 2,通过汇总,培养学生找不足、差距及联系的观点,并比较与初中学习方法的不同 [重点]课件 集合的含义及表示方法 [难点] 集合的表示方法 [教具] [过程] 一,看书P5---P7,教师版书:集合的含义及表示方法 例1:看下面事例 ⑴15的正约数 ⑵兴化中学高一年级的全体学生 ⑶所有的自然数 ⑷老人 ⑸方程x+1=0的解 ⑹漂亮的女孩 ⑺抛物线y=x2上所有的点 二、教师汇总 1、集合的含义 象⑴⑵⑶⑸⑺这样具有确定的共同属性的对象的全体就构成一个集合,其中的每个对象称这个集合的一个元素,元素的个数为有限个称有限集如⑴⑵⑸,无限的称无限集⑶⑺,将不含有任何元素的集合称空集,如:x2+1=0的实数解 根据集合的含义可以知道,一个集合具有: 确定性:任何一个事物要么在这个集合中,要么不在,不能摸棱两可。在

墨竹图题诗

知诗人、解诗题、明诗意、入诗境、悟诗情、品诗味 墨竹图题诗 (清)郑燮 衙斋卧听萧萧竹, 疑是民间疾苦声。 些小吾曹州县吏, 一枝一叶总关情。 译文 在一个凄风冷雨的夜晚,我在县衙书斋躺着休息,听见风吹竹叶发出萧萧之声, 立即联想是百姓啼饥号寒的怨声。 我们虽然只是些小小的州县官吏, 但是老百姓的一举一动都牵动着我们的感情。 注释 萧萧:竹枝叶摇动声。 些小:小小。 关情:牵动感情。 衙斋:衙门里供职官燕居之处。 吾:我们。 曹:辈。 一枝一叶:一举一动。 一二两句托物取喻。第一句“衙斋卧听萧萧竹”,写的是作者在衙署书房里躺卧休息,这时听到窗外阵阵清风吹动着竹子,萧萧丛竹,声音呜咽,给人一种十分悲凉凄寒之感。第二句“疑是民间疾苦声”,是作者由凄寒的竹子声音产生的联想。由自然界的风竹之声而想到了老百姓的疾苦,好像是饥寒交迫中挣扎的老百姓的呜咽之声,充分体现了作者身在官衙心系百姓的情怀。 三、四两句畅述胸怀。第三句“些小吾曹州县吏”,既是写自己,又是写包括,可见为民解忧的应该是所有的“父母官”,这句诗拓宽了诗歌的内涵。第四句“一枝一叶总关情”,这句诗既照应了风竹画和诗题,又寄予了深厚的情感,老百姓的点点滴滴都与“父母官”们紧紧联系在一起的。郑板桥的这首题画诗,由风吹竹摇之声而联想到百姓生活疾苦,寄予了作者对老百姓命运的深切的关注和同情,一个封建时代的官吏,对劳动人民有如此深厚的感情,确实是十分可贵的。 思想感情:这首诗以“竹”为依托之物运用象征手法,表达了诗画家郑板桥淡泊名利,以解除百姓之苦为己任的胸襟,以及“任风雨来袭,我自岿然不动”的气概。三、交流合作学习: 1、学习“诗画欣赏”第二自然段。 (1)、朗读。 (2)、分析内容。 (学习《墨竹图题诗》的诗句,认真体会。 2、学习“诗画欣赏”第三段,感知诗意。 图中竹子竹竿很细,竹叶着色不多,却浓淡疏密有致,青翠欲滴。并且全用水墨,更显其傲骨,与众不同。 (感知诗意:这首诗以“竹”为依托之物运用象征手法,表达了诗画家淡薄名利,以解除百姓之苦为己任的胸襟,以及“任风雨来袭,我自岿然不动”的气概。)