《教育心理学》复习提纲

《教育心理学》复习提纲

第一章绪论

概述

研究对象(人的心理现象及其规律)

研究目标:陈述心理现象;解释心理现象;预测心理活动;调控心理活动和行为(可用“陈解预调”来记忆)

发展历史

历史背景(哲学;生物学与生理学)

诞生:1879年;德国冯特;第一个心理学实验室;独立的标志

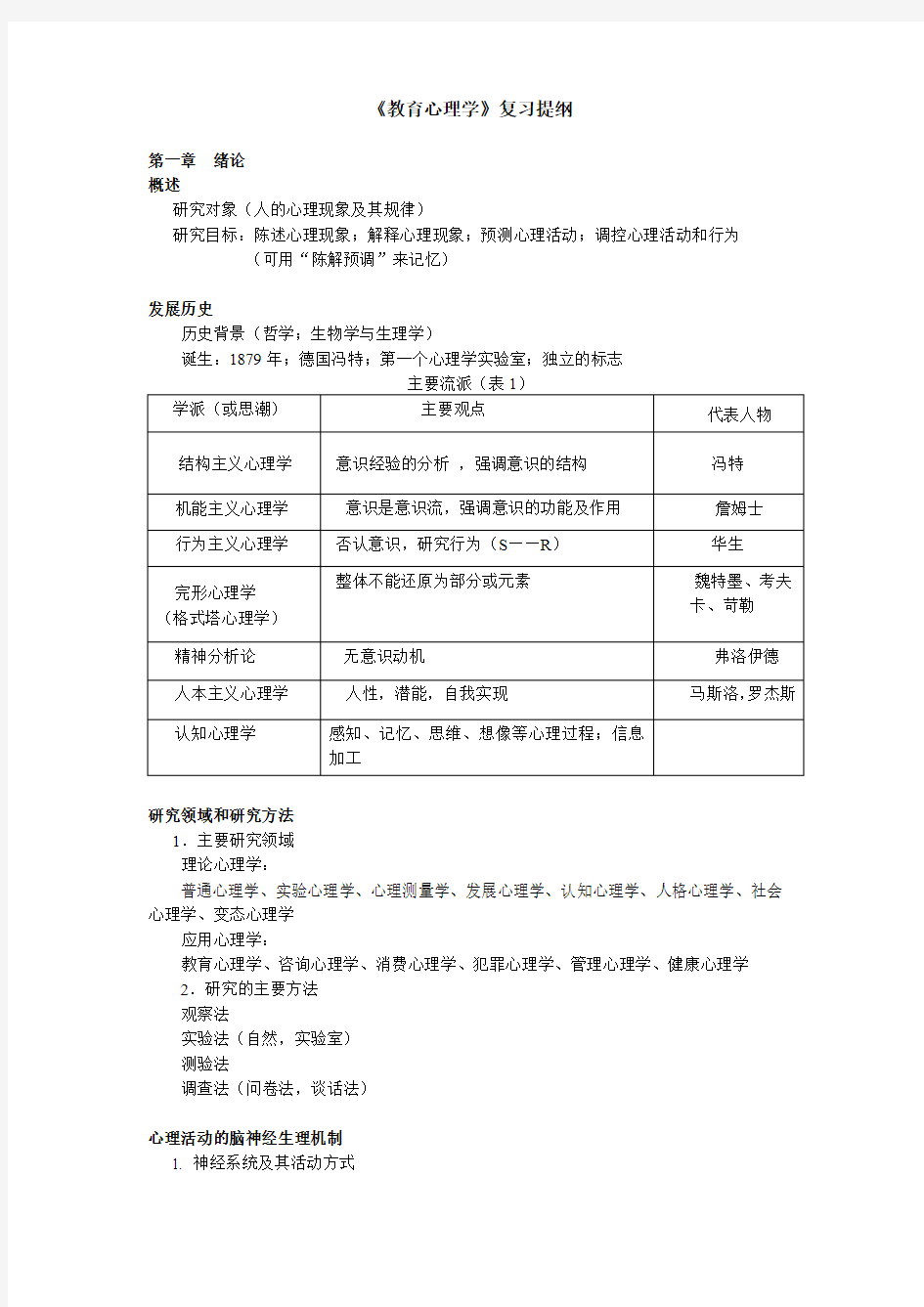

研究领域和研究方法

1.主要研究领域

理论心理学:

普通心理学、实验心理学、心理测量学、发展心理学、认知心理学、人格心理学、社会心理学、变态心理学

应用心理学:

教育心理学、咨询心理学、消费心理学、犯罪心理学、管理心理学、健康心理学

2.研究的主要方法

观察法

实验法(自然,实验室)

测验法

调查法(问卷法,谈话法)

心理活动的脑神经生理机制

1. 神经系统及其活动方式

神经元(基本单位;接受和传送信息)

突触(神经元相互接触的部位)

神经系统:中枢神经系统(脑和脊髓)和周围神经系统

大脑皮层是中枢神经系统的最高级部位,是人的心理器官的最重要部分作用方式(活动方式):反射(S——R)

反射和反射弧

无条件反射(先天,固定神经通路)

条件反射(后天,暂时神经通路)(条件反射的本质为信号反射)

第一信号系统(具体刺激物为信号)

第二信号系统(语词为信号)

2.中枢神经活动的基本过程和基本规律

基本过程:兴奋和抑制

基本规律:扩散和集中;相互诱导

第二章感觉和知觉

概念

感觉(直接作用于感觉器官;个别属性;反映)

知觉(直接作用于感觉器官;整体属性;反映)

种类

1.感觉

外部感觉(视觉;听觉;嗅觉;味觉;肤觉)

内部感觉(运动觉;平衡觉;机体觉)

2.知觉

感官特性(视知觉、听知觉、嗅知觉、味知觉和触摸知觉)

客观对象(空间知觉、时间知觉和运动知觉)

感觉现象

适应(刺激物持续作用引起感受性波动;上升或下降)

(明适应,感受性下降;暗适应,感受性上升)

对比(同一感受器;不同刺激物作用;感受性起伏波动)

联觉(一种感觉引起另一种感觉)

知觉的基本特性

知觉的选择性(对象;背景)

知觉的理解性(知识经验,语词)

知觉的整体性(个别—整体)

知觉的恒常性(知觉条件变化,被知觉对象相对不变)

观察

概念(有目的、有计划的知觉;知觉的高级形式)

品质(目的性、客观性、精细性、敏锐性)(可记成“目客精敏”——“木刻精敏”)

培养(目的与任务、计划、必要知识、观察方法、观察记录、归纳与总结)

感知规律与直观教学

1.直观教学的基本形式

实物直观;模像直观;言语直观

2.遵循感知规律,促进直观教学

灵活运用各种直观方式;知觉组织原则;观察方法

(注:知觉组织原则的要点可参见“影响知觉选择性的因素”;观察方法的要点参见“观察力培养”)

第三章注意

概述

概念(心理活动对对象的指向和集中)(心理过程的积极状态;心理活动的共同特性)特征:指向性(选择)和集中性(保持并深入)

功能(选择、保持、调节与监督)

种类

根据注意有无目的性和意志努力的程度,把注意分为不随意注意(无意注意)、随意注意(有意注意)和随意后注意(有意后注意)

引起不随意注意的原因:

刺激物特点(新异、强度、对比及变化运动)

人本身的状态(需要兴趣、情绪身心状态、知识经验)

引起随意注意的原因:

目的任务;兴趣;合理组织;个性特点

随意后注意的特征

有目的,但不需要意志努力;在随意注意基础上发展;注意的高级形式

注意的品质

1.注意广度

概念(同一时间内;清楚把握对象数量)

影响因素(对象的特点;任务与知识经验)

2.注意稳定性

概念(较长时间地保持在事物或活动上;时间特征)

影响因素(对象特点;活动目的任务;主观状态)

3.注意分配

概念(心理活动指向于两种或两种以上的对象或任务)

条件(熟练程度;几种活动的性质相关)

4.注意转移

概念(主动把注意从一对象转移到另一对象)

影响因素(原有活动吸引程度;新事物性质与意义;事先信号)

(注:注意广度与注意分配有区别)

在教学中的运用

不随意注意规律的运用;随意注意规律的运用;相互转换规律

(要点分解,见前“原因”部分)

第四章记忆

概述

概念(对过去经验的保持和再现)

基本过程(识记;保持;回忆或再认)

信息加工编码储存提取)

分类

根据内容(形象记忆;情景记忆;语义记忆;情绪记忆;运动记忆)

根据保持时间(瞬时记忆;短时记忆;长时记忆)

根据信息加工(陈述性记忆;程序性记忆)

根据意识参与的程度(内隐记忆;外显记忆)

记忆系统

瞬时记忆(感觉记忆)(感觉性刺激作用后,继续短暂保持其映象的记忆)短时记忆(工作记忆)(信息在—分钟之内的加工与编码的记忆)

长时记忆(永久性记忆)(信息经过充分加工,长久保持的记忆)

注:此处的主要内容都在表内,只要将表内内容记熟,就能回答三种问题:

1.三种记忆系统的概念.2.三种记忆系统的编码方式与存储特点.3.三种记忆系统的特点.(与“2”的回答相同)

遗忘

概念(不能再认与回忆,或错误再认与回忆)

信息加工观点认为,遗忘是信息提取不出或提取错误。

规律(艾宾浩斯遗忘曲线:不均衡,先快后慢)

影响因素[材料性质与数量;学习程度(低度、过度);材料序列位置;识记者态度] 遗忘的原因[衰退说;干扰说(前摄抑制和倒摄抑制);压抑(动机)说;提取失败说] 前摄抑制:先学习材料对识记和回忆后学习材料的的干扰作用。

倒摄抑制:后学习材料对识记和回忆先学习材料的的干扰作用。

复习

作用(信息再加工、重新考虑与寻找、增加信息加工的深度)

方法(及时;合理分配时间;分散与集中相结合;方式多样化;多种感官参与;回忆与识记结合)

运用记忆规律,促进知识的巩固

(目的主动;意义联系;精加工;组块化;多种编码方式;注重复习方法)

第五章思维和想象

概述

1.思维的概念(本质属性与内在联系;概括的间接的反映)

2.思维的特征(概括性和间接性)

3.思维的类型

根据思维的发展水平分类(动作思维;形象思维;抽象逻辑思维)

根据思维的指向性分类(聚合思维和发散思维;即求同思维和求异思维)

根据思维的逻辑性分类(直觉思维;分析思维)

根据思维的创造程度分类(常规性思维;创造性思维)

过程和基本形式

1.思维的过程

分析与综合(基本过程);比较与归类;抽象与概括;系统化与具体化

(可记成“分综比抽概系具”)

2.思维的基本形式(概念、判断、推理)

3.概念形成阶段(抽象化—类化—辨别)

4.科学概念的掌握

感性材料;知识与经验;“变式”;语言表达;概念体系

问题解决

1.问题(尚未解决)

2.问题解决

定义(具有一系列目标指向性的认知操作)

特点(目标指向性;操作系列性;操作认知性)

3.解决问题的阶段

提出问题——分析问题——提出假设——检验假设(可记成“提分假检”)

(发现矛盾)(找出主要矛盾)(理论和实践形式)

4.影响问题解决的因素

知觉特点;定势与功能固着;知识经验;情绪与动机;个性差异(能力、气质、性格) 定势(心向):心理活动的一种准备状态。(积极与消极作用)

功能固着:只看到某事物的通常功能。

创造性思维

1.概念(社会价值;新颖而独特)

2.特征

思维与想象的有机统一;与创造性活动相联系;常有“灵感”出现;发散思维和聚合思维相结合;分析思维与直觉思维的统一

3.过程

瓦拉斯的四阶段说(准备期——酝酿期——豁朗期——验证期)

4.培养

启发式教学;发散和集中;想象力;创造性活动与评价

良好思维品质及其培养

1.特征

广阔性和深刻性

独立性和批判性

逻辑性和严谨性

灵活性和敏捷性

(广深、独判、逻严、灵敏)

2.培养

方法论;启发式教学;言语交流;定势作用;实际思考能力

想象

1.概念(已有表象进行加工改造——新形象)

2.功能(预见、补充、代替)

3.种类

根据目的性分类(无意想象;有意想象)

根据新颖程度和形成方式分类(再造想象;创造想象;幻想)

幻想(个人愿望和指向未来;理想与空想)

4.想象规律的运用

发展学生的再造想象(感知和掌握;理解和掌握;思想教育)

培养学生的创造性想象(表象储备;知识经验;训练;积极的幻想)

第六章情绪与意志

概述

1.情绪的概念(客观事物——自身需要;态度体验)

2.情绪的分类

基本的情绪(快乐;悲哀;愤怒;恐惧)(喜怒哀惧)

按强度和持续时间(心境;激情;应激)

3.情绪的功能(适应环境;调节认知;信息传递)

4.情绪与认知过程

联系:认知是基础,情绪为动力

区别:本身,与需要的关系;随意性强与弱;机体表现鲜明性不同

压力与应对方式

1.压力的概念(威胁——非特异性身心紧张的状态)

2.生理应激(警觉反映——抗拒阶段——衰竭阶段;由汉斯.塞里提出)3.心理反应(两面观;消极反应为:抑郁;焦虑;恐惧;狂躁)

4.应对方式

概念(事件或不平衡——认知行为措施)

分类(针对性;目标;表现形式)

情绪的调控与应用

1.自我调节与控制(知觉;转移;宣泄;语言调节)

2.健康情绪的培养

乐观向上;兴趣爱好;积极体验;自我欣赏;人际关系;处理负面

3.情绪与学习效率

耶克斯一多德森定律(Yerkes—Dodson Law):

学习动机强度存在着适宜水平

动机最佳水平据任务性质不同而不同

(注:动机水平即情绪唤醒水平或激奋水平)

意志概述

1.概念(目的,支配与调节行动,克服内外部困难)

2.意志的特征(目的;随意运动;意识调配;克服困难)

3.意志与认知过程、情绪过程的关系

与认知过程的关系(认知为前提,意志具影响)

与情绪过程的关系(情绪为力量,意志为调控)

互相包含

意志行动的心理过程

1.采取决定阶段

动机斗争(双趋冲突;双避冲突;趋避冲突;双重趋避冲突。

确定行动目标

2.执行决定阶段

行动方法和策略的选择

实现决定

意志品质及其培养

1.特征

自觉性;果断性;自制性;坚韧性

(注意各特征的反面表现)

2.培养

理想;世界观;小事磨炼;不同措施

第七章需要与动机

概述

1.需要

概念(缺乏或不平衡状态;积极性的内在源泉)

需要的类型(生理和社会需要;物质和精神需要)

马斯洛的需要层次理论:

生理需要;安全需要;归属与爱的需要;尊重的需要;自我实现的需要。(金字塔结构)

安排原则(先后;重要性,自我实现)

评价

2.动机

概念(行动;目标;内部驱力)

(注:几个概念之间的关系为需要——动机——行动——目标)

动机产生的条件[需要(内在条件);诱因(外在条件)]

类型:

生理性动机和社会性动机;远景性动机和近景性动机;主导动机和从属动机;内部动机和外部动机

功能(引发;指向;激励)(可记成“引指激”——“英姿记”)

动机理论

1.诱因理论(外部刺激的作用)

2.认知理论(认知失调论)

3.成败归因理论(韦纳的二维度四因素说)

4.自我效能理论(班杜拉,动机行为受效能期望的影响)

5.成就动机理论(定义;两种成分及两种人)

学习动机的激发

问题情境;控制水平;有效奖惩;组织竞赛(合作、竞争、个别化);正确归因;增强效能

第八章技能

概述

1.技能的概念(练习;合乎法则的活动方式)

2.技能的特征(学习得来;活动方式;合乎法则的活动方式)

3.技能的类型

动作技能:

概念

特点:对象物质性,进行外显性,结构展开性。

智力技能

概念

特点:对象观念性,进行内隐性,结构简缩性。

动作技能的形成

1.形成阶段(认知和定向阶段——模仿和联系阶段——整合、协调和完善阶段)2.形成条件

概念掌握;有效练习;动作示范;动作反馈

智力技能的形成

1.形成阶段(原型定向——原型操作——原型内化)

各阶段的概念与教学要求

2.培养要求(或形成条件)

确立原型;有效分阶段练习

积极性和主动性;原型完备性、独立性和概括性;正确使用言语;注意个性差异

第九章能力

概述

1.能力的概念(直接影响活动效率,;个性心理特征)

2.与知识、技能的关系

与知识、技能的区别:经验的概括,活动方式的概括,心理水平的概括

不同步发展(知识技能熟练并迁移——能力发展)与知识、技能的联系:知识技能是基础,能力在制约

3.能力的分类

根据倾向性(一般能力和特殊能力)

根据功能(认知能力、操作能力和社交能力)

根据活动性质(模仿能力和创造能力)

一般能力即普通能力,大多数活动都需要,其综合体就是智力

特殊能力即专门能力,特殊领域中需要

智力理论和智力测验

1.智力理论

因素理论(斯皮尔曼的二因素理论;瑟斯顿的群因素理论)

结构理论(吉尔福特的三维结构理论;内容、操作、成果三维,共150种)

形态理论(卡特尔的流体智力和晶体智力理论)

认知理论(斯腾伯格的智力三元结构理论;成分、情境、经验)

多元理论(加德纳的多元智力理论;7~8种智力)

2.智力测验

一般智力测验:

比纳智力测验,最早的智力测验;

韦克斯勒智力测验,包括言语与操作两个分量表

比率智商和离差智商的测定(公式)

智力测验的质量标准(信度;效度;标准化)

影响智力发展的因素

遗传与营养;早期经验;教育与教学;社会实践;主观努力

能力的个别差异

发展水平差异(常态曲线);类型差异;表现早晚的差异(早熟、晚熟、一般发展)

第十章人格

概述

1.人格的概念(心理的特有模式;稳定而统—的心理品质)

2.人格的特点(独特性;稳定性;整体性;功能性)

气质与性格

1.气质

概念(典型和稳定的心理活动的动力特征)

特性(感受性;耐受性;反应的敏捷性;可塑性;情绪兴奋性;内向与外向性)

类型(胆汁质;多血质;黏液质;抑郁质)

2.性格

概念(稳定态度与习惯化了的行为方式;人格特征)(在个性心理结构中占核心地位)特征(态度特征;意志特征;情绪特征;理智特征)

与气质的关系:

联系:稳定的人格特征;相互渗透、制约、影响

区别:生理、社会;稳定、可塑;较早、较晚;无好坏、有优劣

人格理论

1.气质理论

高级神经活动类型理论

2.特质理论

奥尔波特的人格特质理论:

理解各种特质的涵义。

卡特尔的人格特质理论:

着重理解表面特质和根源特质的涵义。

艾森克的人格特质理论:

外向——内向;神经质,即情绪性(情绪稳定——情绪不稳定);精神质以前两个维度最为重要。

组合成四种人格类型。

3.类型理论

霍兰德的人格理论(职业选择,6种)

斯普兰格的人格理论(价值指向,6种)

4.精神分析理论

弗洛伊德的人格理论(意识、前意识、无意识;超我、自我、本我;口欲、肛欲、性蕾、潜伏、生殖器各期)

荣格的人格理论(内外向人格类型;四种思想本能)

阿德勒的人格理论(寻找优越;父母影响;出生顺序)

5.人格的自我理论

马斯洛的自我实现理论(自我实现与需要层次;D型爱与B型爱)

罗杰斯的健康人格理论(自我完善;焦虑和防御;无条件积极关注)

人格测验

1.自陈式人格测验(明尼苏达多相人格测验;爱德华个人兴趣量表:卡特尔16种人格因素测验,即16PF)

2.投射式人格测验(结构不明确的测验;主要有:罗夏墨迹人格测验;主题统觉测验;句子完成测验)

人格的形成与发展

生物遗传因素;家庭因素;学校教育因素;社会文化因素;个人主观因素

遗传与环境是交互作用的

第十一章社会态度与行为

同步练习题目做一遍;

注意部分例子(P341-343;P346-347);

新加内容“顺从”。

顺从的概念(是指个体在行为上听从他人支配,接受别人指挥的心理现象)

影响因素(个性因素;社会文化历史因素;客观环境和群体压力因素)

第十二章心理健康教育与心理咨询

心理健康

1.心理健康的概念(心理活动的最佳功能状态)

2.心理健康的标准

“自我实现者”标准(马斯洛,15条)

现实标准(自我意识正确;人际关系协调;性别角色分化;情绪积极稳定;社会适应良好;人格结构完整)

3.心理健康的促进

原则(生理与心理统一;个体与群体协调;理论与实践结合;防治与发展并重)

途径与方法(心理教育;保健网络;专业机构;社会环境)

心理咨询

1.概述

概念(人际关系;心理学原理与方法;帮助改变促进)

特点:选择;学习;人格发展

2.心理咨询与心理治疗的关系

3.心理咨询与思想政治工作的关系

4.目标

行为改变;应对技能;提高水平;人际关系;发展潜能

5.原则、步骤和主要形式

基本原则:理解支持;保密;倾听;询问;疏导;促进成长;预防

基本步骤:建立关系;了解问题;分析诊断;帮助指导;结束咨询

主要形式(对象、人数、途径):

直接和间接咨询;个别与小组咨询;面谈咨询、信函咨询、电话咨询、现场咨询主要理论与方法

表7

派别代表人物治疗方法

精神分析理论弗洛伊德宣泄疗法,领悟疗法,

暗示疗法

行为主义理论巴甫洛夫等厌恶疗法,系统脱敏,强化、

惩罚与消退法

人本主义理论罗杰斯当事人中心,交朋友小组,

支持疗法

认知行为疗法艾理斯等性格的ABC理论;非理性

信念辨析、认知家庭作业、

合理情绪想象

心理健康教育

1.自我意识辅导

青少年自我意识的发展(认识、体验、调控)

青少年自我意识的教育(认识、接纳、改善)

2.人际交往辅导

青少年人际交往的特点(独立意识增强,对成人依赖减少)

青少年人际交往的基本原则(接纳、交往、尊重、情境控制)

3.性别意识与异性交往辅导

青少年的性意识发展特征(探求了解、疏离排斥、关注接近、追求爱恋)

青少年的异性交往教育(原则:自然、适度;方法:克服羞怯、真实坦诚、留有余地)4.考试焦虑辅导

概念(情绪反应:威胁——紧张)

危害(降低学习效率;影响考试成绩;形成焦虑性人格)

矫正(自信训练;系统脱敏;放松训练)

复习注意事项:

编制提纲采用了简缩法(抓关键词),便于记忆;但考试答题时,则要写完整。可采用谐音法等方法进行记忆。

有些内容,其实是相似、相通的,可举一反三或互相“利用”。

只要有信心,终能得胜利。