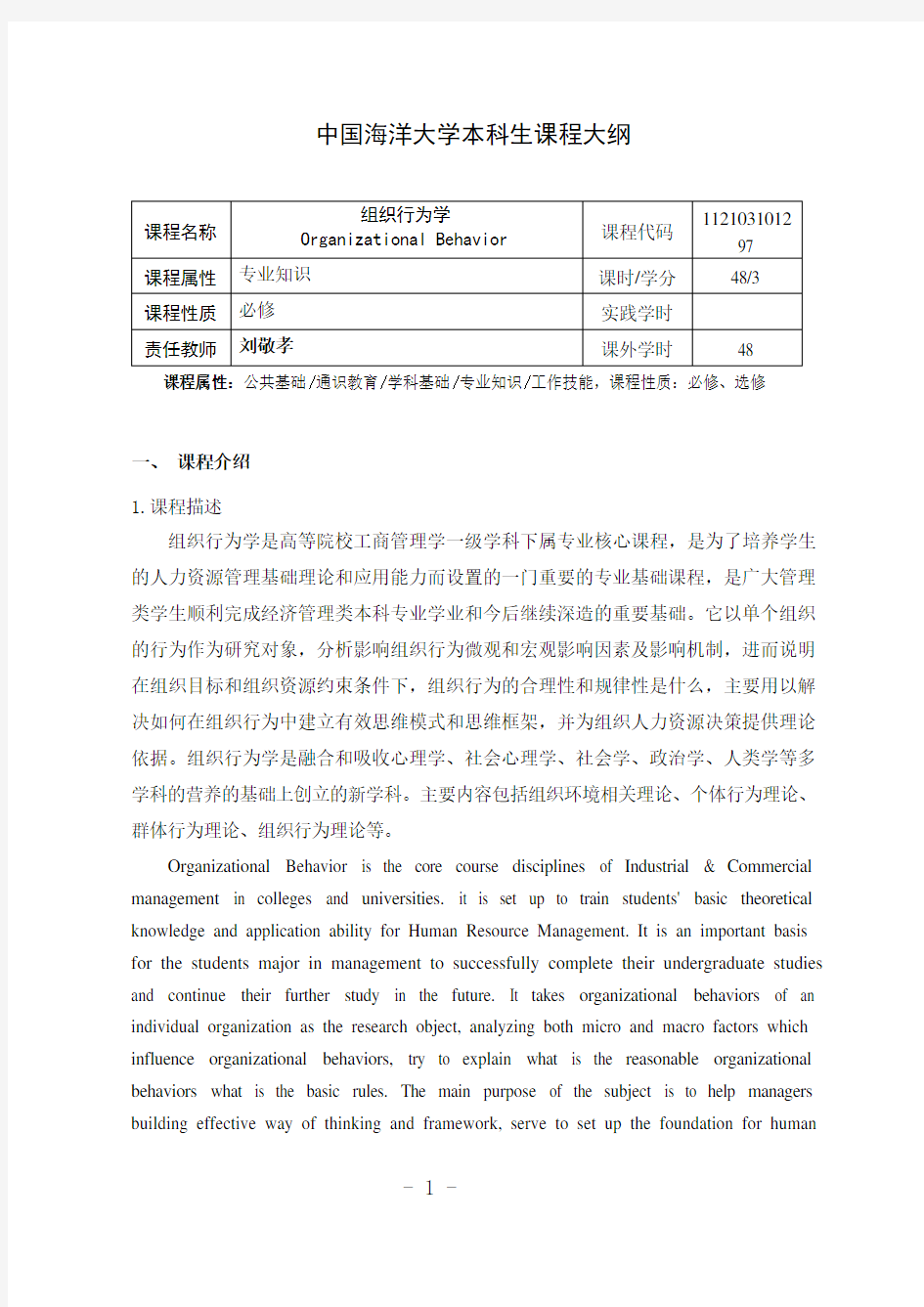

组织行为学课程大纲

中国海洋大学本科生课程大纲

课程属性:公共基础/通识教育/学科基础/专业知识/工作技能,课程性质:必修、选修

一、课程介绍

1.课程描述

组织行为学是高等院校工商管理学一级学科下属专业核心课程,是为了培养学生的人力资源管理基础理论和应用能力而设置的一门重要的专业基础课程,是广大管理类学生顺利完成经济管理类本科专业学业和今后继续深造的重要基础。它以单个组织的行为作为研究对象,分析影响组织行为微观和宏观影响因素及影响机制,进而说明在组织目标和组织资源约束条件下,组织行为的合理性和规律性是什么,主要用以解决如何在组织行为中建立有效思维模式和思维框架,并为组织人力资源决策提供理论依据。组织行为学是融合和吸收心理学、社会心理学、社会学、政治学、人类学等多学科的营养的基础上创立的新学科。主要内容包括组织环境相关理论、个体行为理论、群体行为理论、组织行为理论等。

Organizational Behavior is the core course disciplines of Industrial & Commercial management in colleges and universities. it is set up to train students' basic theoretical knowledge and application ability for Human Resource Management. It is an important basis for the students major in management to successfully complete their undergraduate studies and continue their further study in the future. It takes organizational behaviors of an individual organization as the research object, analyzing both micro and macro factors which influence organizational behaviors, try to explain what is the reasonable organizational behaviors what is the basic rules. The main purpose of the subject is to help managers building effective way of thinking and framework, serve to set up the foundation for human

- 1 -

resource management practice. The main contents include organizational environment related theories, individual behavior theories, group behavior theories and organizational level behavior theories.

2.设计思路:

首先对组织行为学的定义、研究内容、研究假设、研究方法等概述基础上,分别从影响组织行为的宏观环境要素、个体行为因素、群体行为因素分别研究这些因素和组织行为的逻辑关系,最后把这些因素整合起来,在组织层面研究组织行为的规律性,分析哪些是不合理组织行为和组织习惯,哪些是合理的组织行为和组织习惯,不同要素对于组织行为的重要程度,帮助管理者进行人力资源管理战略决策和日常管理。其中宏观环境要素主要是指政治、经济、技术和社会等方面的要素,个体行为因素主要是指个体的价值观、个性、思维模式、动机驱动等方面的要素,群体因素主要是指群体沟通、群体动力、群体领导等方面要素,组织层面主要指组织结构、组织冲突与政治、组织文化、组织变革等方面的内容。

因此,教学内容共十四章,分别是:第一章什么是组织行为学、第二章组织环境与组织行为、第三章价值观与个体行为、第四章个性、能力理论与个体行为、第五章情绪劳动理论、第六章知觉与决策、第七章激励理论、第八章群体特征与群体行为、第九章沟通理论、第十章领导与领导力理论、第十一章冲突管理理论、第十二章组织结构理论、第十三章组织文化理论、第十四章组织变革与发展理论。

3. 课程与其他课程的关系:

先修课程:无

并行课程:管理学原理

- 1 -

后置课程:人力资源管理

二、课程目标

(一)专业教育目标

本课程作为工商管理专业的一门学科基础必修课,教学目标是使学生掌握组织行为的基本理论和方法。到课程结束时,学生将能:

1.知识

1)掌握组织经济学的研究对象、研究内容、研究方法和发展历程;

2)掌握组织环境及其变化对组织行为的影响机制;

3)掌握组织中员工个体行为的基本逻辑和规律;

4)掌握内容型激励理论与过程型激励理论的基本内容;

5)掌握群体的概念、特征,群体行为在组织行为中的作用机制;

6)掌握群体沟通、领导理论;

7)掌握组织结构理论、组织文化理论和组织变革与发展理论;

2.能力

1)能运用组织环境分析框架对组织战略及组织关键决策进行分析和判断;

2)能运用个体行为理论对员工选、用、育、留,以及员工行为的激励进行管理;

3)能对群体行为进行分析和判断,以及开发有目的的群体管理策略;

4)能运用组织结构理论分析组织结构合理性,掌握组织结构设计和优化的方法;

5)能运用组织文化理论诊断组织文化,把握组织文化继承与变革的平衡;

6)能掌握和运用组织变革与发展的方法与策略;

3.素质

树立正确的管理意识和系统的管理观念,塑造正确的组织行为思维方式和思维架构,培养社会主义市场经济下的企业家精神。

- 1 -

(二)思政教育目标

《组织行为学》这门课程是管理学院本科专业的必修课,与工商管理专业相结合,课程思政教育的基本内涵应该是社会主义企业家精神,应把培养大学生的社会主义企业家精神融入到课程的教学过程中。本门课程在教学过程中应把社会主义市场经济中的商业伦理、企业社会责任、职业道德规范、社会主义核心价值观、优秀传统文化等方面的内容有机融入经济学的理论教学中,注重培养学生科学精神、创新精神、创业精神与工匠精神,实现工商管理专业教育与思政教育的有机融合。

本门课程主要思政教育目标为:

(1)社会主义市场经济的商业伦理观。应结合我国社会主义市场经济建设的实际情况,秉持社会主义市场经济的道德观,明确社会主义市场经济的义利观,树立互利共赢的价值观。

(2)社会主义市场经济下的企业社会责任。理解社会主义市场经济下的企业社会责任,明确企业落实社会责任,实现企业经济责任、社会责任和环境责任的动态平衡,会提升企业的竞争力,实现可持续发展。

(3)科学精神。明确在管理活动中,应顺应市场变化的趋势和规律,有效利用企业内部资源,以企业可持续发展为目标,不断提高组织行为的有效性。

(4)创新创业精神。明确创新是市场经济的内在属性和永恒主题,以管理创新带动企业不断发展,创新创业精神是企业发展的不竭动力。

三、学习要求

组织行为学是一门逻辑性很强同时又与现实经济生活关系非常密切的课程。本课程要求学生系统地掌握组织行为学的基本理论、概念及运用个体、群体、组织行为模型的基本方法,学习中要理论联系实际,要有分析地学习和借鉴。

1.课前预习

- 1 -

1)完成教师提供的先导材料的阅读;2)阅读教材,明确本次课程将要学习探讨的主要知识点;3)完成教师要求的其他课前准备工作

2.课中教学

1)积极发言,回答教师提问;2)积极参加小组讨论和课堂讨论;3)勇于质疑,提出自己的见解

3.课后复习与自学

1)完成教材内指定作业;2)围绕教师提供和自行收集整理的资料,通过小组讨论、分工合作完成小组作业;3)通过调研、收集整理资料,结合学习内容,完成教师指定的论文、研究报告的撰写。4)通过教材、视频、参考资料等,完成教师指定内容的自学。

在课堂讨论中发言积极的学生将在平时成绩体现;在研究报告、课堂讨论中有创新见解的学生将获得加分;能够指出教材和教师教学过程中的失误错漏之处的,将获得加分。

- 1 -

四、教学进度

注:标*部分的内容是思政教育与专业教育结合点

- 1 -

五、参考教材与主要参考书

1. 选用教材:

[1]关培兰著.组织行为学(教育部面向21世纪人力资源管理系列教材)[M],中国人民大学出版社,2015年7月第4版.

2.主要参考书:

[1]斯蒂芬﹒P﹒罗宾斯,蒂莫西﹒A﹒贾奇著,孙健敏,李原,黄小勇译.组织行为学第14版[M],中国人民大学出版社,2012年12月.

[2]余凯成著.组织行为学(第3版)[M],大连理工大学出版社,2011年2月.

[3]梁漱溟著.中国文化要义[M],上海世纪出版集团,2005年1月重新出版.

[4]费孝通著.乡土中国[M],人民出版社,2008年10月1日.

[5]德鲁克著,王永贵译.管理:使命、责任、实务[M],机械工业出版社,2006年6月第1版. [6]德鲁克著,朱雁斌译.21世纪的管理挑战[M],机械工业出版社,2006年4月第1版.

[7]丹尼尔﹒A﹒雷恩,阿瑟﹒G.贝德安著,孙健敏,黄小勇,李原译.管理思想史[M],中国人民大学出版社,2012年1月第1版.

[8]乔蒂·郝福·古特尔著,熊念恩译.西南航空案例[M],中国财政经济出版社,2004年7月第1版. [9]约翰﹒伯恩著,陈山,真如译.蓝血十杰[M],海南出版社,2014年4月第1版.

[10]大野耐一著,谢克俭,李颖秋译.丰田生产方式[M],中国铁道出版社,2014年1月第1版. [11]吴晓波著.大败局[M],浙江人民出版社,2011年5月第1版.

[12]埃里克﹒施密特,乔纳林﹒罗森伯格,艾伦﹒伊格尔著,靳婷婷译.重新定义公司-谷歌是如何运营的[M],中信出版集团,2015年9月第1版.

[13]吴声著.场景革命-重构人与商业的连接[M],机械工业出版社,2015年7月1日

- 1 -

六、成绩评定

(一)考核方式 A :A.闭卷考试 B.开卷考试 C.论文 D.考查 E.其他

(二)成绩综合评分体系:

附:作业和平时表现评分标准

考勤

全学期随机考勤三次,每次占总成绩5%,总共15%,按照花名册在上课时或下课时点名,旷课与早退不得分。

小组讨论及课堂演示

以小组为单位课堂演示,由老师在学期初进行学习分组,在组长带领下形成学习讨论小组,用于课后学习和讨论,对课堂学习构成补充。每个小组都会分配到一个与课程内容相关的题目,并进行提前准备,在规定的上课周和规定的时间内,以PPT演示或其他多种多样的形式进行课堂演示,并在演示完成后由其他小组讨论按优和良两档评分,少数组评分服从多数组,得优者课堂演示满分,即得相当于总成绩15%的平时分,得良者课堂演示分相当于总成绩12%。未参加小组者,原则上给予及格分,即相当于总成绩9%。

课下作业

以老师根据相关课堂内容布置的理论或实践性题目,由学生写3000字左右小论文。

- 1 -

评分按照观点的新颖,理论和方法的系统性,书面表达的流畅性、结构安排和逻辑和合理性、写作的规范性等评分。学期课下作业共1次,满分为20分,占总成绩20%。附:课下作业的评分标准

作业的评分标准得分

七、学术诚信

学习成果不能造假,如考试作弊、盗取他人学习成果、一份报告用于不同的课程等,均属造假行为。他人的想法、说法和意见如不注明出处按盗用论处。本课程如有发现上述不良行为,将按学校有关规定取消本课程的学习成绩。

八、大纲审核

教学院长:院学术委员会签章:

- 1 -