氨气与氯化氢反应的研究性学习

2009年第6期化学教育?61?氨气与氯化氢反应的研究性教学实验

白林1韦应虎2张天顺1

(1.兰州城市学院绿色化学实验与教学研究所甘肃兰州730070;2:甘肃靖远县靖安中学)

摘要基于目前氨气与氯化氢反应实验中存在的诸多问题,设计反应在密封玻璃管中进行,把绿色化学思想渗透到实验教学中。该实验装置简单,易控制,试剂用量少,操作安全方便,反应时间适中,现象明显直观,适宜于演示实验教学和学生分组实验,避免了溶剂挥发造成对环境的污染和对人体健康的危害。

关键词氨气氯化氢研究性实验绿色化学实验

为了克服氨气与氯化氢反应实验[1 ̄5]中的缺点,从根本上解决实验中的污染危害,把绿色化学思想[6]渗透到实验教学中来,我们在室温条件下,采用密封玻璃管进行实验。一方面体现了实验操作的科学性和直观性,另一方面可以把该实验用于分子运动和气体扩散的教学中,通过实验可以观察到不同气体其扩散速度不同,且扩散速度的大小可用理论计算或实验来测定。

l实验用品和试剂

实验仪器和材料:温度计、秒表、直尺、三角锉刀、玻璃管、胶头滴管、脱脂棉、橡胶塞。

实验中使用的浓氨水、浓盐酸为市售分析纯试剂,使用前未经处理。

2实验原理和方法

浓氨水挥发出的氨气与浓盐酸挥发出的氯化氢气体化合生成微小的白色NH。C1晶体。

NH3(g)+HCI(g)----NH4Cl(s)

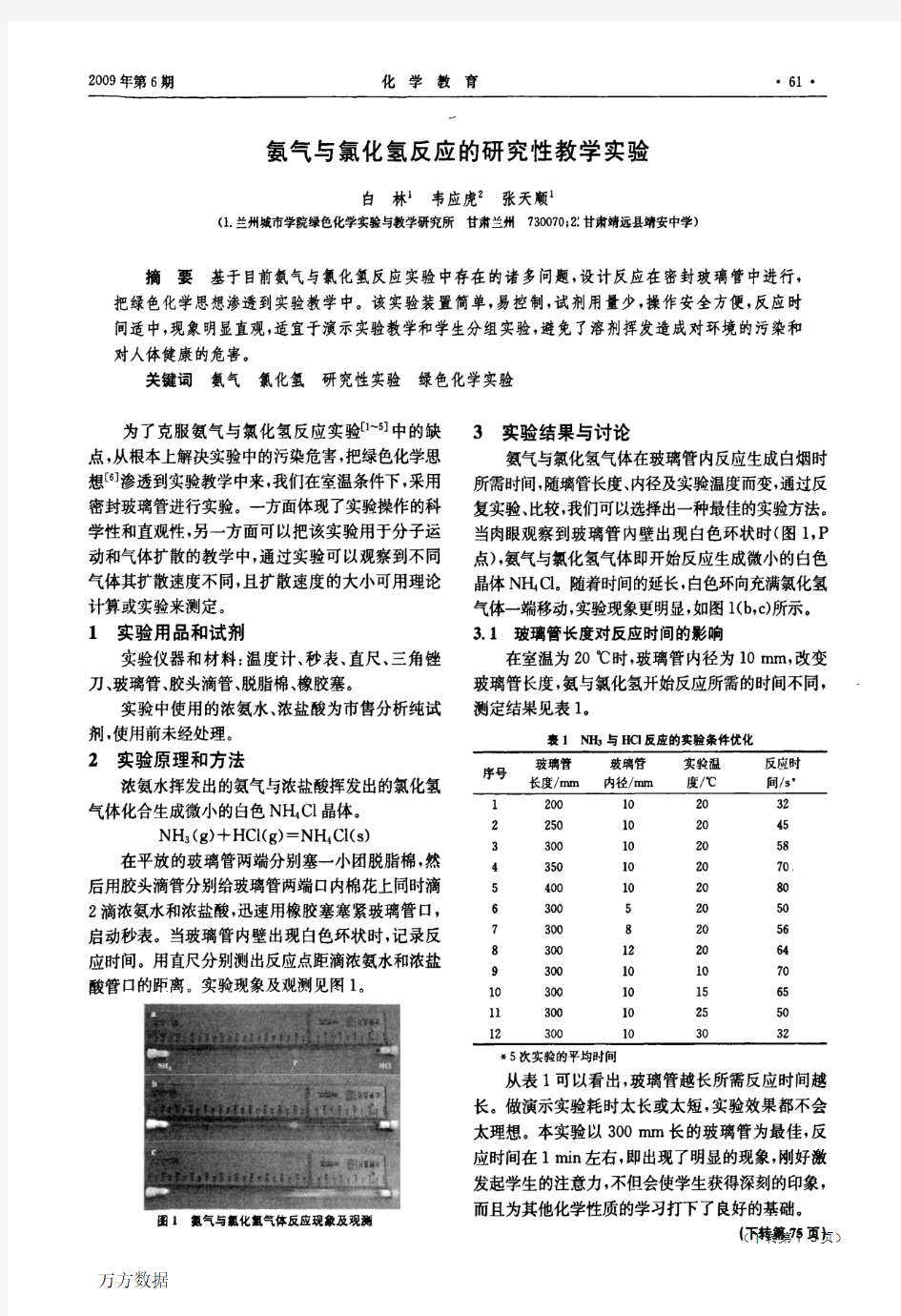

在平放的玻璃管两端分别塞一小团脱脂棉,然后用胶头滴管分别给玻璃管两端口内棉花上同时滴2滴浓氨水和浓盐酸,迅速用橡胶塞塞紧玻璃管口,启动秒表。当玻璃管内壁出现白色环状时,记录反应时间。用直尺分别测出反应点距滴浓氨水和浓盐酸管口的距离。实验现象及观测见图1。

图l氨气与氯化氢气体反应现象及观测3实验结果与讨论

氨气与氯化氢气体在玻璃管内反应生成白烟时所需时间,随璃管长度、内径及实验温度而变,通过反复实验、比较,我们可以选择出一种最佳的实验方法。当肉眼观察到玻璃管内壁出现白色环状时(图l,P点),氨气与氯化氢气体即开始反应生成微小的白色晶体NH4Cl。随着时间的延长,白色环向充满氯化氢气体一端移动,实验现象更明显,如图l(b,c)所示。3.1玻璃管长度对反应时间的影响

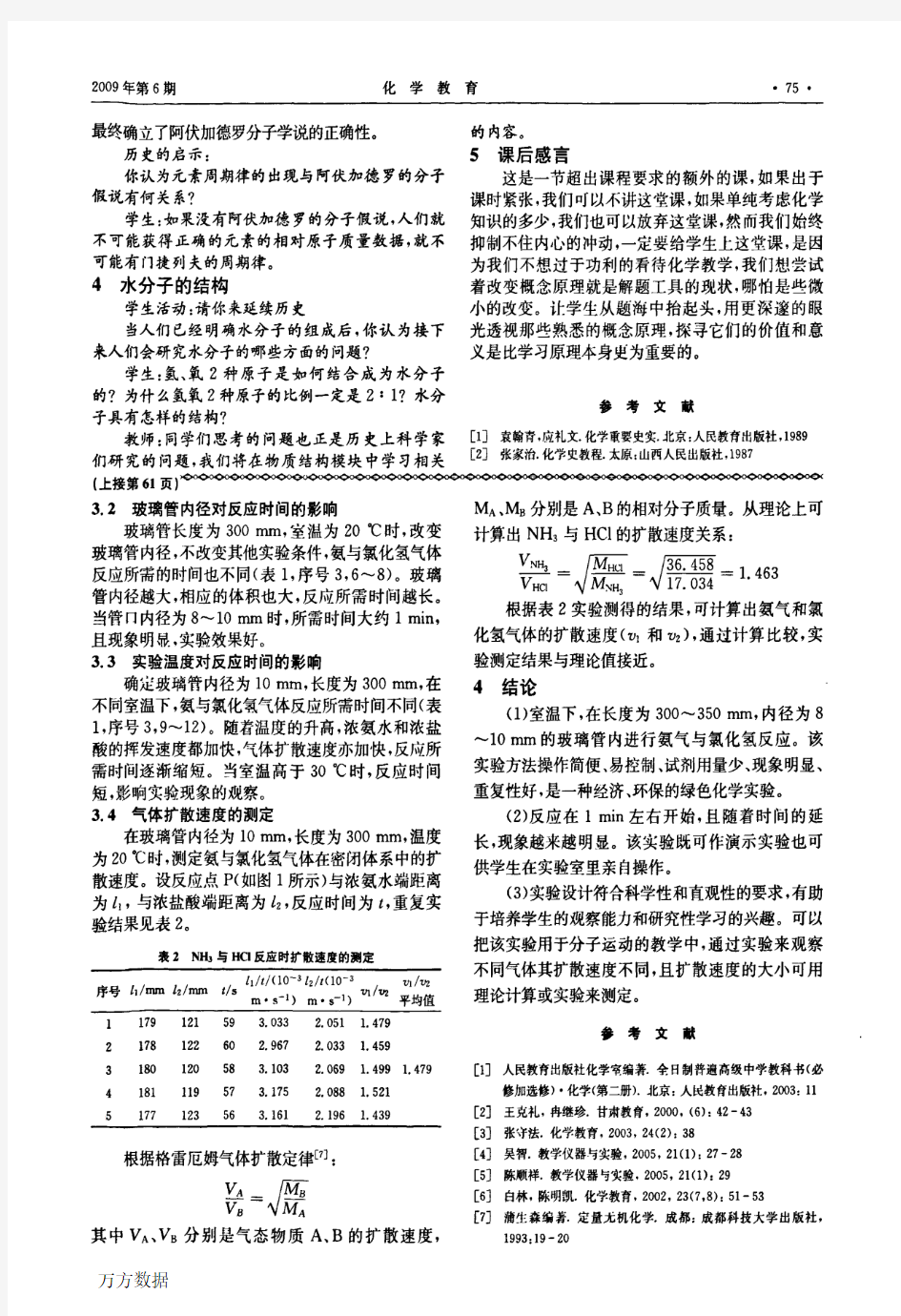

在室温为20℃时,玻璃管内径为10mm,改变玻璃管长度,氨与氯化氢开始反应所需的时间不同,测定结果见表1。

裹lNI-h与HC!反应的实验条件优化

*5次实验的平均时同

从表1可以看出,玻璃管越长所需反应时间越长。做演示实验耗时太长或太短,实验效果都不会太理想。本实验以300rllIn长的玻璃管为最佳,反应时间在1min左右,即出现了明显的现象,刚好激发起学生的注意力,不但会使学生获得深刻的印象,而且为其他化学性质的学习打下了良好的基础。

(下转第75页)

高中化学复习知识点:氨气的实验室制法

高中化学复习知识点:氨气的实验室制法 一、单选题 1.下列图示实验正确的是 A.制取蒸馏水 B.制取收集氨气 C.实验室制取溴苯 D.碳酸氢钠受热分解 2.某课外实验小组设计的下列实验合理的是 A.配制一定浓度硫酸溶液 B.实验室制氨气

C.制备并收集少量NO2气体 D.制备少量氧气 3.下列实验装置对应内容不能完成实验目的是() A.实验室用来快速制取少量氨气的发生装置 B.用来探究氯化铁和碘化钾反应限度,反应结束后,加硫氰化钾溶液检测铁离子 C.实验室用来吸收尾气氨气的装置 D.实验室用来制取少量氧气的发生装置,试管内装有氯酸钾和二氧化锰4.下列装置能达到实验目的的是() A.检查装置气密性 B.实验室制取并收集氨气

C.吸收HCl并防止倒吸 D.实验室制乙酸乙酯 5.对实验Ⅰ~Ⅳ的实验现象预测正确的是 A.实验Ⅰ:液体分层,下层呈无色 B.实验Ⅱ:烧杯中先出现白色沉淀,后溶解 C.实验Ⅲ:试管中有红色沉淀生成 D.实验Ⅳ:放置一段时间后,饱和CuSO4溶液中出现蓝色晶体6.下列实验现象预测、实验设计、仪器使用能达到目的的是() A.模拟工业制氨气检验产物 B.分离沸点不同的两种液体

C.收集并吸收多余的氯气 D.盛放浓硝酸 7.根据侯氏制碱原理制备少量NaHCO3的实验,经过制取氨气、制取NaHCO3、分离NaHCO3、干燥NaHCO3四个步骤,下列图示装置和原理能达到实验目的的是 A.制取氨气B.制取碳酸氢钠C.分离碳酸氢钠D.干燥碳酸氢钠 8.实验室中某些气体的制取、收集及尾气处理装置如图所示(省略夹持和净化装置)。仅用此装置和表中提供的物质完成相关实验,最合理的选项是

氯化氢

盐酸 百科名片 盐酸,学名氢氯酸,是氯化氢(化学式:HCl)的水溶液,是一元酸。盐酸是一种强酸,浓盐酸具有极强的挥发性,因此盛有浓盐酸的容器打开后能在上方看见酸雾,那是氯化氢挥发后与空气中的水蒸气结合产生的盐酸小液滴。盐酸是一种常见的化学品,在一般情况下,浓盐酸中氯化氢的质量分数在37%左右。同时,胃酸的主要成分也是盐酸。 【基本信息】 【理化特性】 【化学反应】 【工业制法】 【实验室制法】 【主要用途】 【危险概述】 【操作防护】 【基本信息】 【理化特性】 【化学反应】 【工业制法】 【实验室制法】 【主要用途】 【危险概述】 【操作防护】 ?【应急处理】 ?【相关法规】 ?【储存与运输】 【基本信息】

盐酸 化学品中文名称:盐酸 化学品英文名称:hydrochloric acid 英文名称2:chlorohydric acid hydrogen chloride acide chlorhydrique 技术说明书编码:995 CAS No.:7647-01-0 分子量:36.46 【理化特性】 20℃时101.3 kPa下的数据 主要成分:HCl 含量: 工业级36%。 外观与性状:无色或微黄色易挥发性液体,有刺激性气味。 一般实验室使用的盐酸为0.1mol/L pH=1 一般使用的盐酸pH在2~3左右(呈强酸性) 熔点(℃):-114.8(纯HCl) 沸点(℃):108.6(20%恒沸溶液) 相对密度(水=1): 1.20 相对蒸气密度(空气=1): 1.26 饱和蒸气压(kPa):30.66(21℃) 溶解性:与水混溶,溶于碱液。 禁配物:碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物。 【化学反应】 其酸能与酸碱指试剂反应,紫色石蕊试剂与PH试纸变红色,无色酚酞不变色。

(完美版)高中有机化学方程式总结

高中有机化学方程式总结 一、烃 1.甲烷 烷烃通式:C n H 2n -2 (1)氧化反应 甲烷的燃烧:CH 4+2O 2 CO 2+2H 2O 甲烷不可使酸性高锰酸钾溶液及溴水褪色。 (2)取代反应 一氯甲烷:CH 4+Cl 2 CH 3Cl+HCl 二氯甲烷:CH 3Cl+Cl 2 CH 2Cl 2+HCl 三氯甲烷:CH 2Cl 2+Cl 2 CHCl 3+HCl (CHCl 3又叫氯仿) 四氯化碳:CHCl 3+Cl 2 CCl 4+HCl 2.乙烯 乙烯的制取:CH 3CH 2OH H 2 烯烃通式:C n H 2n (1)氧化反应 乙烯的燃烧:H 2C=CH 2+3O 2 2CO 2(2)加成反应 与溴水加成:H 2C=CH 2+Br 2 CH 2Br —CH 2Br 与氢气加成:H 2C=CH 2+H 2 CH 3CH 3 与氯化氢加成: H 2C=CH 2+HCl CH 3CH 2Cl 与水加成:H 2C=CH 2+H 2O CH 3CH 2OH 点燃 光 光 光 光 浓硫酸 170℃ 高温 催化剂 △ 图1 乙烯的制取

乙烯加聚,生成聚乙烯:n H 2 3.乙炔 乙炔的制取:CaC 2+2H 2O HC ≡CH ↑+Ca(OH)2 (1)氧化反应 乙炔的燃烧:HC ≡CH+5O 2 4CO 2+2H 2O 乙炔可以使酸性高锰酸钾溶液褪色,发生氧化反应。 (2)加成反应 与溴水加成:HC ≡CH+Br 2 HC=CH B r CHBr=CHBr+Br 2 CHBr 2—CHBr 2 与氢气加成:HC ≡CH+H 2 H 2C=CH 2 与氯化氢加成:HC ≡CH+HCl CH 2=CHCl (3)聚合反应 氯乙烯加聚,得到聚氯乙烯:n CH 2 n CH n 4.苯 苯的同系物通式:C n H 2n-6 (1)氧化反应 苯的燃烧:2C 6H 6+15O 2 12CO 2+6H 2O 苯不能使溴水和酸性高锰酸钾溶液褪色。 CH 2-CH 2 点燃 图2 乙炔的制取 催化剂 △ Br CH 2—CH Cl CH=CH 点燃

氯化氢的性质

氯化氢的性质 无色有刺激性气味的气体。标准状态下密度为1.00045克/升,熔点-114.80℃,沸点-85℃。在空气中发白雾,溶于乙醇、乙醚,极易溶于水。实验室中用水吸收时不得把导管口伸入水下,而要在导管口连接倒放的漏斗,使其边缘紧贴水面以利吸收并防止倒吸。因HCl的沸点低,不易液化,若混入少量氯气可用活性炭吸附掉易液化的C12。若Cl2中混入HCl则可用少量水或饱和食盐水洗气以除去溶解度甚大的HCl。干燥HCl气不活泼,对锌、铁均无反应。其水溶液叫盐酸,常用的浓盐酸密度为l.18~l.19克/厘米3(含HCl36~38%的溶液)相当于12摩/升左右。浓盐酸是挥发性强酸,加热蒸发时则HCl逸出得比水多,致使浓度下降,至20%即不再下降,成为“恒沸点溶液”。盐酸具有酸的通性,其酸根Cl-无氧化性,为非氧化性酸 1.氢的构成及热物理性质 氢有三种同位素:原子量为1的氕(符号H);原子量为2的氘(符号D)和原子量为3的氚(符号T)。氕(通称氢)和氘(亦称重氢)是稳定的同位素;氚则是一种放射性同位素,半衰期为12.26年。氚放出b射线后转变成。氚是极稀有的,在1018个氢原子中只含有0.4~67个氚原子,所以自然氢中几乎全部是氕(H)和氘(D),它们的含量比约为6400:1。不论是那种方法获得的氢,其中氕的含量高达99.987%,氘(D)含量的范围在(0.013~0.016)%之间。事实上,因为氢是双原子气体,所以绝大多数的氘原子都是和氕原子结合在一起形成氘化氢(HD)。分子状态的氘-D2在自然氢中几乎不存在。因此,普通的氢实际上是H2和HD的混合物,HD在混合物里的数量在(0.026~0.032)%之间。 在通常状况下,氢是无色、无味无嗅的气体,极难溶解于水。氢是所有气体中最轻的,标准状态下的密度为0.0899,只有空气密度的/14.38。在所有的气体中,氢的比热容最大、热导率最高、粘度最低。氢分子以超过任何其它分子的速度运动,所以氢具有最高的扩散能力;不仅能穿过极小的空隙,甚至能透过一些金属,如钯(Pd)从240开始便可以被氢渗透。 氢的转化温度比室温低得很多,其最高转化温度约为204K。因此,必须把氢预冷到此温度以下再节流方能产生冷效应。 众所周知,氢是一种易燃易爆物质。氢气在氧或空气中燃烧时产生几乎无色的火焰(若氢中不含杂质),其传播速度很快,达2.7m/s;着火能很低,为0.2mJ。在大气压力及293K 时氢气与空气混合物的燃烧体积分数范围是(4~75)%(以体积计);当混合物中氢的体积分数为(18~65)%时特别容易引起爆炸。因此进行液氢操作时需要特别小心。而且应对液氢纯度进行严格的控制与检测。 氢不仅在低温技术中可以用作工质,或者液化之后可作为低温冷却剂,而且氢还是比较理想的清洁能源。在火箭技术中氢被作为推进剂,同时利用氢为原料还可以产生重氢,以满足核动力的需要。 二、氢的正仲转化 由双原子构成的氢分子H2内,由于两个氢原子核自旋方向的不同,故存在着正、仲两种形状。正氢(o-H2)的原子核自旋方向相同,仲氢(p-H2)的原子核自旋方向相反。

高中化学复习知识点:氨的还原性

高中化学复习知识点:氨的还原性 一、单选题 1.下列关系图中,A是一种正盐,B是气态氢化物,C是单质,F是强酸。当X无论是强酸还是强碱时都有如下转化关系(其他反应产物及反应所需条件均已略去),当X是强碱时,过量的B跟Cl2反应除生成C外,另一产物是盐酸盐。 下列说法中不正确的是() A.当X是强酸时,A、B、C、D、E、F中均含同一种元素,F可能是H2SO4 B.当X是强碱时,A、B、C、D、E、F中均含同一种元素,F是HNO3 C.B和Cl2的反应是氧化还原反应 D.当X是强酸时,C在常温下是气态单质 2.按如图装置,持续通入气态物质X,可以看到a处有红色物质生成,b处变蓝,c处得到无色液体,则X可能是() A.H2B.CH3CH2OH(g)C.NH3D.CO和H2 3.常温常压下,下列气体混合后压强一定不发生变化的是 A.NH3和Cl2B.NH3和HBr C.SO2和O2D.SO2和H2S 4.下列变化过程不必利用催化剂的是() A.NH3+O2→NO B.CH4→CH3Cl C.C6H6+H2→C6H12D.C6H12O6→C2H5OH 5.依据图中氮元素及其化合物的转化关系,判断下列说法中不正确 ...的是()

A.X是N2O5 B.可用排水法收集NO、NO2气体 C.由NO2→NO,无须另加还原剂也可实现 D.由NH3→N2,从理论上看,NH3可与NO2反应实现 6.下列每步转化不能通过一步反应就实现的是 A.NH3→NO→NO2→HNO3 B.Al→Al2O3→Al(OH)3→NaAlO2 C.S→SO2→H2SO4→MgSO4 D.Fe→FeCl2→Fe(OH)2→Fe(OH)3 7.某实验兴趣小组利用下列实验装置探究氯气与过量氨气反应的实验,有关说法不正确的是 A.打开K1,关闭K2,将注射器的活塞往外拉一小段,然后松开,活塞复原,说明装置气密性良好 B.打开K1,推动注射器的活塞使过量的氨气与氯气混合时,产生大量的白色烟雾C.充分反应后,关闭K1,打开K2,可观察到烧杯中的溶液会倒吸至试管内 D.实验室制备氨气和氯气可以用同一套发生装置 8.下列各组物质中,物质之间通过一步反应就能实现如图所示变化的是()

氯化氢教案改

氯化氢教学设计 二、教学重点、难点、疑点及解决办法 1.重点 (1)氯化氢的性质。 (2)氯化氢的实验室制法。 2.难点 (1)实验室制取氯化氢的化学反应原理。 (2)有一种反应物过量的化学方程式计算。 三、课时安排 2课时。 四、教具准备 石蕊、蒸馏水、氯化氢气体、固体氯化钠、硫酸、蓝色石蕊试纸、浓氨水、硝酸银溶液、稀盐酸、氯化钠溶液、氯 化钾溶液、烧瓶、烧杯、带有导气管和胶头滴管的双孔塞、止水夹、铁架台、铁夹、双顶丝、分液漏斗、酒精灯、 火柴、玻璃捧、导气管、集气瓶、玻璃片、教鞭、投影仪。 六、教学步骤 第一课时 (一)明确目标 1.知识目标 (1)初步掌握氯化氢和盐酸的性质。 (2)初步掌握氯化氢的实验室制法,认识反应条件对化学反应的影响。 2.能力目标 (1)培养学生认真观察实验现象、理解实验原理,善于发现问题和提出问题的能力。 (2)培养学生结合实验现象,分析、推断反应产物,正确书写化学方程式的能力。 (3)培养学生用对比的方法去认识事物和研究事物的能力。 (4)培养学生总结、概括知识的能力和形成规律性认识的能力。 3.德育目标 (1)培养学生热爱化学的情感,激发学生的学习兴趣。 (2)通过实验和问题讨论,激发学生的好奇心和探索新知识的强烈欲望。 (3)对学生进行透过现象看本质等辩证唯物主义教育。 (4)结合我国丰富的食盐资源,对学生进行爱国主义教育。 (二)重点、难点的学习与目标完成过程 氯的一种重要的化合物,它的水溶液就是盐酸。今天我们就来学习有关HCl的知识。 [板书]第二节氯化氢 [过渡]物质的结构决定着物质的性质,首先我们来研究HCl的结构。 [提问]氯化氢气体是由什么微粒组成的? [回答]是由氯化氢分子构成的。 [设问]在氯化氢分子中,H原子和氯原子之间是怎样结合的呢? [分析]氢气与氯气的反应中,一定条件下,氢分子和氯分子首先破裂成氢原子和氯原子,氢原子最外层有一个电子, 氯原子最外层有7个电子,二者都希望从对方获得一个电子而达到稳定结构,但由于二者争夺电子能力相当,都未

《氯气与某些盐反应》进阶练习(一)

《氯气与某些盐反应》进阶练习 一、填空题 1.下列反应中观察不到颜色变化的是() A.氯化亚铁溶液中通入足量氯气 B.往稀硫酸中通入氨气 C.往氯化铁溶液中加入KSCN溶液 D.一氧化氮气体暴露在空气中 2.下列物质充分反应后,滴入KSCN溶液,溶液变成红色的是() A.铁与过量的稀硫酸混合 B.铁与硫酸铜溶液混合 C.向氯化亚铁溶液中通入氯气 D.过量的铁粉与氯化铁溶液混合 3.下列离子方程式正确的是() A.碳酸氢钠溶液与足量氢氧化钡溶液混合:HCO3-+Ba2++OH-=BaCO3↓+H2O B.钢铁在潮湿的环境下发生吸氧腐蚀的正极反应:O2+4e-=2O2- C.足量的溴化亚铁和少量的氯气反应:2Fe2++4Br-+3Cl2=3Fe3++2Br2+6Cl- D.少量SO2通入Ca(ClO)2溶液中:SO2+H2O+Ca2++2ClO-=CaSO3↓+2H+ 二、填空题 4.请写出氯气与溴化亚铁(FeBr2)按照1:1比例进行,反应的化学方程式是 5.工厂排出的废水中含有游离氯,为除去该废水中的游离氯,而且使废水变为中性,有人提出如图方案:在废水管的A、B处分别注入一定量的烧碱溶液和亚硫酸钠溶液。(“→”代表废水的流向) 写出有关反应的离子方程式:A处;B处

参考答案 【答案】 1.B 2.C 3.A 4. 6FeBr2+6Cl2=4FeCl3+2FeBr3+3Br2 5. A:Cl2+SO32-+H2O═SO42-+2H++2Cl-; B:H++OH-═H2O 【解析】 1.A.氯化亚铁溶液中通入氯气会生成氯化铁,浅绿色变黄色,故A错误; B.氨气与硫酸反应生成硫酸铵,反应没有明显的现象,故B正确; C.往氯化铁溶液中加入KSCN溶液变为血红色,有颜色变化,故C错误; D.一氧化氮转化为二氧化氮,无色气体变成红棕色,有颜色变化,故D错误; 故选B。 2.滴入KSCN溶液,溶液变成红色,证明溶液中含有铁离子, A.铁与过量的稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,滴入KSCN溶液,溶液不会变成红色,故A 错误; B.铁与硫酸铜溶液应生成硫酸亚铁和铜,滴入KSCN溶液,溶液不会变成红色,故B错误; C.氯化亚铁溶液中通入氯气会生成氯化铁,滴入KSCN溶液,溶液会变成红色,故C正确; D.铁粉与氯化铁溶液反应生成氯化亚铁,滴入KSCN溶液,溶液不会变成红色,故D错误;故选C。 3.A.碳酸氢钠溶液与足量氢氧化钡溶液混合的离子反应为HCO3-+Ba2++OH-=BaCO3↓+H2O,故A 正确; B.钢铁在潮湿的环境下发生吸氧腐蚀的正极反应为O2+H2O+4e-=4OH-,故B错误; C.足量的溴化亚铁和少量的氯气反应的离子反应为2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,故C错误;D.ClO-有强氧化性,少量SO2通入Ca(ClO)2溶液中的离子反应为SO2+H2O+Ca2++ClO-=CaSO4↓+2H++Cl-,故D错误; 故选A。 4.二价铁离子还原性强于溴离子,等物质的量溴化亚铁溶液与氯气时,亚铁离子完全被氧化,有一半的溴离子被氧化,反应生成氯化铁、溴化铁和溴,方程式为 6FeBr2+6Cl2=4FeCl3+2FeBr3+3Br2; 故答案为:6FeBr2+6Cl2=4FeCl3+2FeBr3+3Br2。

实验室制备氯化氢气体

实验室制备氯化氢气体 松江四中李婉 【教学目标】 知识与技能 1. 能说出氯化氢的实验室制法 2. 能设计实验室制取氯化氢的装置,收集方法及尾气的吸收。 过程与方法 1.通过回顾和总结常见气体的制取方法,体验寻找规律,分析总结的过程。 2. 通过探索实验室制取氯化氢的药品和实验装置,让学生初步了解实验设计的基本过程。情感态度与价值观 1.通过动手搭建实验装置程,使学生获取成就感,增强学习化学的自信心。 2.通过设计、讨论并改进实验装置,使学生获得自主探究合作的学习态度。 【学生已有知识】 在以往的化学课程(初三)中,学生已经学习了几种气体的实验室制取方法,包括氧气、氢气和二氧化碳,对于气体的制法与收集较为熟悉,懂得气体的收集方法与物理性质有关。但是,学生基础较差,迁移能力和设计能力较弱,在他们的知识体系中,尚不了解实验室制取气体的一般思路,制取一瓶纯净的干燥的气体,需要气体发生装置、净化装置、收集装置和尾气处理装置。另外,学生动手搭建实验装置的经历不多,让学生自主设计并动手搭建实验装置,他们的能力尚且较弱,需要教师的引导和辅助。 【教材内容要求】 从教材内容整体看,本课是在学生学习了氯化氢的性质的基础上,要求学生能够掌握氯化氢的实验室制法并设计出实验室制取装置。教学内容首先需要对实验室制取氯化氢的原理进行介绍,并依据反应原理和反应条件,要求学生根据反应物的性质和反应条件、气体的性质,自主选择合适的装置,设计出实验室氯化氢的装置,从而更深入地巩固和掌握氯化氢的物理化学性质。 从能力培养上看,教材通过对氯化氢的制取和性质实验,不仅要培养学生的规律总结能力、观察能力和分析能力,而且还能让学生在探究过程中学习化学实验基本操作,培养相互合作交流能力和实事求是能力。 【教学思维结构】 本节课以让学生回忆初中化学中所学过的气体H2、O2、CO2制取装置为起点,,归纳出几种常见的发生装置和收集装置,并引出制取气体的发生装置选择的依据。然后,介绍实验室制取氯化氢气体的药品,让学生讨论“上述制取气体的发生装置能否作为制取氯化氢气体的发生装置”。在学生对上述两套装置进行否定后,要求学生改装上述两套装置,使其成为可制取氯化氢气体的发生装置。在这一过程中,学生进一步体会了选择气体发生装置的原理,同时对不同原理的反应所需的发生装置进行了比较。 接着提出问题“我想收集一瓶纯净干燥的 .....氯化氢气体,请大家考虑我还需哪些配套装置?”学生还自然想到还需“干燥装”和“收集装置”。这时教师先肯定学生的设计思路好,但同时给他们一个悬念“在氯化氢气体制取过程中我们可以忽略干燥装置,直接连接收集装置,为什么?”经片刻的思考和小组的讨论,学生很快就领悟了不需要干燥装置的原因。课

第十章 各类化合物的重要反应 第五节

第十章各类化合物的重要反应 第五节醛、酮的反应 醛、酮的结构醛、酮的物理性质 醛和酮都含有羰基官能团;由于氧的强电负性,使羰基碳氧双键的电子云分布不均匀,易流动的π电子偏向于氧原子,致使羰基碳原子带部分正电荷,氧原子带部分负电荷。所以羰基碳氧双键是一个极性较强的不饱和键,易发生加成和多种化学反应。 一、羰基的加成反应 由于醛、酮的羰基碳原子电子云密度较低,带部分正电荷,易受富电子(带电子对或负电荷)亲核试剂进攻,发生亲核加成反应。羰基碳原子的电子云密度越低,所连基团空间位阻越小,越有利于羰基的加成反应。相反,增加羰基碳原子的电子云密度,与羰基相连基团空间位阻较大时,将不利于反应的进行。下列醛、酮化合物发生加成反应时的活性顺序为: 1.与氢氰酸的加成反应 醛或甲基酮与氢氰酸加成生成α—羟基腈(氰醇)。(醛、酮与氢氰酸的加成活性主要受到分子结构的空间位阻影响,醛容易反应,位阻大的酮难以反应。醛、脂肪族甲基酮和8个碳原子以下的环酮可与HCN发生亲核加成反应。) α—羟基腈在酸性溶液中水解生成α—羟基酸。反应产物比原来的醛或酮增加了一个碳原子,因而成为有机合成上增长碳链的方法之一。

2.与亚硫酸氢钠的加成反应 醛、脂肪族甲基酮和8个碳原子以下的环酮与过量的亚硫酸氢钠饱和溶液作用,生成α—羟基磺酸钠。 α—羟基磺酸钠不溶于饱和亚硫酸氢钠溶液,以白色结晶析出,若与稀酸或稀碱共热,则又分解生成原来的醛或酮。 此反应可用以从混合物中分离提纯醛或甲基酮,也可以鉴别醛和甲基酮。由于非甲基酮不能与亚硫酸氢钠作用,利用此反应可判断酮的结构。 3.与水的加成反应 醛或酮与水生成胞二醇等水合物。胞二醇很不稳定,易脱水变为原来的醛、酮。但甲醛的羰基活性较大,在水中主要以胞二醇形式存在,只是不能把它分离出来。

氯化氢合成与吸收工艺设计及运行总结

氯化氢合成与吸收工艺设计及运行总结 王真贝,黄建成 (江苏扬农化工集团,江苏扬州225000) [关键词]:氯化氢合成石墨二合一氯化氢吸收设备选型运行情况 [摘要]:对扬农化工集团产能扩建项目中盐酸合成工艺的设计过程进行了简要的概述。对于设备选型以及后期运行情况进行了分析,并对生产过程出现的异常现象以及处理办法进行了描述。 Hydrogen chloride synthesis and absorption of process design and operation summary Wang Zhenbei*,Huang Jiancheng (Jiangsu Yangnong Chemical Industry Co.,Ltd., Jiangsu Yangzhou 225000,China) [key words]: hydrogen chloride synthetic graphite hydrochloric acid absorption type equipment operation [Abstract]: the design process of the synthesis of hydrochloric acid production capacity expansion project Yangnong Chemical Industry Co.,Ltd., in brief. For equipment selection and post operation are analyzed, the abnormal phenomenon and appeared on the production process and processing method are described. 1、前言 盐酸是氯碱化工的主要产品之一,目前盐酸合成工艺多数采用合成和吸收两大操作单元组成。合成炉是制造氯化氢气体或盐酸的主要设备。过去工艺上应用比较广泛的是钢制合成炉,而近期均以石墨合成炉为主。由于石墨材料具有耐腐蚀、耐高温、传热效率高等优点,其应用越发广泛。配合夹套冷却的合成炉可以降低炉内氯化氢温度,提高生产能力,甚至可以利用反应热副产蒸汽。[1] 扬农化工集团氯碱分厂离子膜以及隔膜电解工艺碱产能为12万吨/年,配套产生氯气3.5万吨/年,盐酸工段作为氯气平衡的工段之一,采用氢气和氯气反应生成氯化氢,再用吸收水吸收产生32%盐酸作为产品出售。原来盐酸工段有φ700的合成炉2台,单套产能为1.5万吨/年,为满足集团产能扩大的发展需求,新增1台φ1200的石墨二合一氯化氢合成炉,炉体采用内衬石墨,外体钢制的合成炉,配套吸收系统。此类合成工艺具有以下特点:1、炉体温度低 (530±30)℃;2、设备寿命长,平均使用寿命约2年;3、制造及安装方便;4、吸收效率高;5、操作弹性较大;6、系统三废产生量少。 2、工艺设计要求 合成炉选用石墨合成炉。本次设计是在扬农集团多年积累的设计经验、运行的基础上,设计出工艺合理、设备优选、产能以及质量满足要求的φ1200石墨二合一氯化氢合成炉。 3、工艺参数计算 本合成工艺设计按照年产2.5万吨32%盐酸,年生产天数330天计算。合成炉系统工艺由合成炉本体、空冷管道(配马槽通冷水冷却)、石墨冷却器、三级吸收塔、水流泵等部分组成。具体工艺流程见图1。

氨气的性质

第三章第二节氮的循环(第2课时氨气与铵盐) 【学习目标】1.了解氨气的物理性质,掌握氨气的化学性质和用途。 2. 掌握氨气的实验室制备方法和检验方法。 3. 掌握铵盐的化学性质和用途。【课堂探究案】 【探究一】氨的性质(一)演示实验1:氨气的喷泉实验 【思考】烧瓶内为什么会形成喷泉? 说明氨气具有什么性质? 【讨论】下面三个都是喷泉实验装置图,如何引发喷泉?原理有何不同?一般什么样气体可做喷泉实验? 2.氨水的化学性质:氨气溶于水发生的反应: 氨水的成分:三分子三离子 氨水呈碱性的原因(用电离方程式表示): 【多识一点】 ①氨水密度<1g/ml.浓度越大,密度越 ②NH3·H2O不稳定,受热易分解,方程式为 ③NH3·H2O为可溶性一元弱碱(具有碱的通性),写出AlCl3与氨水反应的离子方程式: ④从能否电离的角度分析:氨气是NH3·H2O是氨水是 (二)演示实验2:氨气与酸的反应 观看实验完成下列问题:1、描述实验现象:

2、浓氨水与浓盐酸各具有什么性质? 3、反应的方程式 4、推测浓氨水与浓硝酸的反应现象及原理 总结:氨与酸在空气中形成白烟而与难挥发的酸(如硫酸)则无此现象。(三)NH3的还原性——氨的催化氧化 完成化学方程式标出化合价的变化情况并分析电子转移情况 _____________________________________________ _______________。【探究二】氨盐的性质(一)铵盐的性质 完成小组实验,总结铵盐的性质。 1、受热易分解,写出碳酸氢铵、氯化铵分解的方程________________ 2、铵盐(NH4+)的检验 方法:反应原理 【思考】不加热可以吗?为什么? 【思考】1、铵态氮肥为什么不能与草木灰等碱性物质混合施用? 2、如何检验铵盐? 化学氮肥:化学氮肥主要包括:铵态氮肥(主要成分为);硝态氮肥(主要成分为);有机态氮肥(主要成分为尿素) (二)氨气的制备:1.反应原理:方程式: 2.装置:与制相同 3.收集方法:只能用向排空气法 4.验满方法:①用湿润的红色石蕊试纸靠近瓶口,看试纸是否变 ②用玻璃棒一端蘸取浓盐酸靠近瓶口,看是否产生 5.尾气处理:在试管口放一团用浸湿的棉花 【思考】若制取干燥的氨,可选择哪种干燥剂?能否用浓H2SO4干燥?为什么?

有机化学必背方程式

第1部分甲烷烷烃 1、甲烷燃烧 2、甲烷和氯气光照反应,第1步 3、甲烷和氯气光照反应,第2步 4、甲烷和氯气光照反应,第3步 5、甲烷和氯气光照反应,第4步 6、甲烷和氯气光照反应,4步合并的总反应(生成的有机物物质的量均为1) 7、乙烷和氯气光照反应,第1步 8、丙烷和氯气光照反应,第1步(写两个方程式) 第2部分乙烯 1、乙烯的实验室制取反应 2、乙烯使溴水褪色反应 3、乙烯和氢气加成 4、乙烯和氯化氢加成 5、乙烯和水加成 6、乙烯加聚反应 7、乙烯燃烧 第3部分烯烃 1、丙烯使溴水褪色反应 2、丙烯和氢气加成反应 3、丙烯和氯化氢加成反应(写两个方程式) 4、丙烯和水加成反应(写两个方程式) 5、丙烯加聚反应 6、1,3丁二烯使溴水褪色(写两个方程式) 7、1,3丁二烯制取顺式聚1,3丁二烯(顺丁橡胶) 第4部分乙炔 1、乙炔的实验室制法 2、乙炔燃烧 3、乙炔使溴水褪色(1:1加成)反应 4、乙炔使溴水褪色(1:2加成)反应 5、乙炔和氯化氢加成(1:1)反应 6、乙炔和水加成 第5部分苯苯的同系物 1、苯的溴代反应 2、苯的硝化反应 3、苯和氢气加成反应 4、甲苯的硝化反应 5、甲苯和氢气加成反应 6、苯和氯气的取代反应 第6部分卤代烃 1、溴乙烷水解反应 2、溴乙烷消去反应 3、制取聚氯乙烯的反应 4、1-氯丙烷水解反应 5、2-氯丙烷消去反应 6、氯苯的水解反应第7部分乙醇 1、乙醇和金属钠反应 2、乙醇和氢溴酸的反应 3、乙醇的消去反应 4、乙醇的分子间脱水反应 5、乙醇的催化氧化 6、乙醇的酯化反应 7、乙醇的燃烧 第8部分苯酚 1、苯酚和浓溴水的反应 2、苯酚的电离方程式 3、苯酚和氢氧化钠反应 4、苯酚和金属钠反应 5、苯酚和碳酸钠反应 6、苯酚钠和盐酸反应 7、苯酚钠溶液里通二氧化碳反应 第9部分醛 1、乙醛和氢气加成反应 2、乙醛和银氨溶液反应 3、乙醛和新制氢氧化铜反应 4、乙醛的催化氧化 5、银氨溶液的配制反应(2个方程式) 6、甲醛和苯酚反应(酸性条件) 第10部分乙酸酯 1、乙酸和乙醇的酯化反应 2、乙酸和碳酸氢钠反应 3、乙酸和氢氧化铜反应 4、乙酸和碳酸钙反应 5、乙酸和碳酸钠反应 6、乙酸乙酯的酸性水解 7、乙酸乙酯的碱性水解 第11部分油脂 1、硬脂酸甘油酯的碱性水解 2、油酸甘油酯的氢化反应 第12部分合成高分子 1、制取聚乙烯的反应 2、制取聚氯乙烯的反应 3、制取聚苯乙烯的反应 4、制取聚己二酸乙二醇酯的反应 5、制取聚-6-羟基己酸酯的反应 6、制取酚醛树脂的反应 7、制取涤纶(聚对苯二甲酸乙二醇酯)的反应 8、制取顺丁橡胶的反应

氯化氢

第一节:氯化氢合成工艺技术 1 生产能力 1.1 设计能力 1.1.1 十万吨系统设计能力:6.7万吨HCl/年 1.1.2 五万吨系统设计能力:4.7万吨HCl/年 1.2 实际生产能力 1.2.1十万吨系统有三台石墨合成炉及其配套设备,满负荷运行日产氯化氢气体198.67吨,单台炉产能66.22吨/日。 1.2.2 五万吨系统共有5台钢制合成炉及其配套设备,正常生产时运行4台合成炉,运行负荷日产氯化氢气体156吨,单台炉产能39吨/日。 12.3 五万吨系统通过改造,新增两台二合一副产蒸汽石墨合成炉及其配套设备,日常开一备一,满负荷运行日产氯化氢气体150吨,单台炉产能150吨/天。系统在满负荷运行状态下,可副产压力在0.8-1.0 MPa饱和蒸汽4.375吨/h,装置年开工率按8000h计,年产蒸汽3.5万吨。 1.2.4因原料气含有一定量的水份,故生产系统在正常运行时产生一定量的冷凝酸(盐酸),其产量约为:十万吨系统5吨/日,氯化氢气体损耗量约为日产总量的0.78%;五万吨系统 3.5吨/日,氯化氢气体损耗量约为日产总量的 0.52%。 1.2.5 如后工序生产出现异常,本装置生产的氯化氢气体将部分或全部倒入吸收系统制取盐酸,五万吨系统满负荷运行每小时生产氯化氢气体约3800m3 /h,用水吸收制取浓度31%盐酸可生产20.08T/h;十万吨系统满负荷运行每小时生产氯化氢气体约5500 m3 /h,用水吸收制取浓度31%盐酸可生产28.02 T/h。

1.2.6根据实际生产情况,五万吨合成系统仍有一定的生产余量,但吸收装置受设备自身因素影响已满负荷运行,如全部降量制取盐酸,前系统必须降电流;十万吨系统合成系统已趋于满负荷,无法对现有装置进行提量,如全部降量制取盐酸,三套吸收装置无法全部吸收,前系统必须降电流,将氯化氢产量降至3200 m3 /h。 2 产品及副产品 2.1 本装置的产品:氯化氢气体,副产品:盐酸(合成酸、高纯酸)、蒸汽 产品名称:氯化氢气体;分子式:HCL ;分子量36.568 2.2 氯化氢的性质 2.2.1 物理性质 2.2.1.1 氯化氢是一种有毒、有害、有强烈刺激性气味的气体。气态氯化氢在标准状况下密度为1.63kg/m3,恒沸点:108.65℃,这是氯化氢水溶液(盐酸)所具有的特性,浓盐酸在加热蒸馏时,其馏出物是含有少量水分的氯化氢气体,在0.1MPa情况下,到此温度后一直持续到浓度降低到20.24%,温度上升至108.65℃为止,到此温度后不再上升,因此称之为恒沸点。而稀盐酸在加热蒸馏时,其馏出物是含有少量氯化氢的水份,在0.1MPa情况下,这种蒸馏也持续到酸浓度增加到20.24%,温度为108.65℃时为止,因此决不可能借助于加热煮沸来完全除去溶液中的氯化氢。 2.2.2.2 气态氯化氢极易溶于水,在20℃,0.1MPa情况下,1体积水能溶解442体积的氯化氢气体,在标准状态(0℃,760mmHg)下,1升水可吸收525.2升的氯化氢气体,但氯化氢在水中的溶解度受温度影响很大,一般地,气态氯化氢在水中的溶解度是随温度升高而逐渐下降的。用水吸收氯化氢气体是一个大量放热的过程,1克分子氯化氢溶解于水时产生5.375千卡的热量。

高中化学复习知识点:氨与水的反应

高中化学复习知识点:氨与水的反应 一、单选题 1.研究反应物的化学计量数与产物之间的关系时,使用类似数轴的方法可以收到的直观形象的效果。下列表达不正确的是() A.密闭容器中CuO和C高温反应的气体产物: B.Fe在Cl2中的燃烧产物: C.AlCl3溶液中滴加NaOH后铝的存在形式: D.氨水与SO2反应后溶液中的铵盐: 2.用人工方法在舞台上制造云雾缭绕的幻境的方法是 A.燃烧白磷B.燃烧镁粉C.使用干冰D.同时喷晒浓盐酸和浓氨水 3.下列实验过程中,始终无明显现象的是() A.HCl通入Fe(NO3)2溶液中B.SO2通入溴水中 C.NH3通入CuSO4溶液中D.CO2通入Ba(NO3)2 4.同温同压下,在3支相同体积的试管中分别充有等体积混合的2种气体,它们是① NO 和NO2,② NO2和O2,③ NH3和N2。现将3支试管均倒置于水槽中,充分反应后,试管中剩余气体的体积分别为V1、V2、V3,则下列关系正确的是 A.V1>V2>V3B.V1>V3>V2C.V2>V3>V1D.V3>V1>V2 5.“封管实验”具有简约、绿色等优点。关于下列“封管实验”说法正确的是

A.加热时,①②溶液均变红,冷却后又都变为无色 B.④中浸泡在热水里的容器内的气体颜色变深 C.四个“封管”中所发生的化学反应都是可逆反应 D.③受热时上部汇集的仍然是氯化铵固体,说明氯化铵的热稳定性较好 6.下列气体与对应的液体不易产生喷泉现象的是 A.A B.B C.C D.D 7.下列说法中正确的是() A.氨水的密度比水的密度小,且浓度越大,密度越大 B.氨气是无色无味的气体 C.可用向上排空气法收集氨气 D.氨气溶于水所得的溶液可使酚酞试液变为红色 8.已知氨气极易溶于水,而难溶于有机溶剂CCl4.下列装置中不适宜做氨气的尾气吸收的是( ) A.B.C.D. 9.下列气体溶于水,所得溶液呈碱性的是 A.NH3B.NO2C.SO2D.SO3 10.“封管实验”具有简易、方便、节约、绿色等优点,下列关于三个“封管实验”(夹持装

完美版高中有机化学方程式总结

完美版高中有机化学方 程式总结 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

高中有机化学方程式总 结 一、烃 1.甲烷 烷烃通式:C n H 2n -2 (1)氧化反应 甲烷的燃烧:CH 4+2O 2 CO 2+2H 2O 甲烷不可使酸性高锰酸钾溶液及溴水褪色。 (2)取代反应 一氯甲烷:CH 4+Cl 2 CH 3Cl+HCl 二氯甲烷:CH 3Cl+Cl 2 CH 2Cl 2+HCl 三氯甲烷:CH 2Cl 2+Cl 2 CHCl 3+HCl (CHCl 3又叫氯仿) 四氯化碳:CHCl 3+Cl 2 CCl 4+HCl 2.乙烯 乙烯的制取:CH 3CH 2OH H 2C=CH 2↑+H 2O 烯烃通式:C n H 2n (1)氧化反应 乙烯的燃烧:H 2C=CH 2+3O 2 2CO 2+2H 2O 乙烯可以使酸性高锰酸钾溶液褪色,发生氧化反应。 (2)加成反应 与溴水加成:H 2C=CH 2+Br 2 CH 2Br —CH 2Br 与氢气加成:H 2C=CH 2+H 2 CH 3CH 3 与氯化氢加成: H 2C=CH 2+HCl CH 3CH 2Cl 点燃 光 光 光 光 浓硫170℃ 高温 催化△ 图1 乙烯的制

与水加成:H 2C=CH 2+H 2O CH 3CH 2OH (3)聚合反应 乙烯加聚,生成聚乙烯:n H 2C=CH n 3.乙炔 乙炔的制取:CaC 2+2H 2O HC ≡CH ↑+Ca(OH)2 (1)氧化反应 乙炔的燃烧:HC ≡CH+5O 2 4CO 2+2H 2O 乙炔可以使酸性高锰酸钾溶液褪色,发生氧化反应。 (2)加成反应 与溴水加成:HC ≡CH+Br 2 HC=CH B r CHBr=CHBr+Br 2 CHBr 2 —CHBr 2 与氢气加成:HC ≡CH+H 2 H 2C=CH 2 与氯化氢加成:HC ≡CH+HCl CH 2=CHCl (3)聚合反应 氯乙烯加聚,得到聚氯乙烯:n CH 2n 乙炔加聚,得到聚乙炔:n CH n 4.苯 苯的同系物通式:C n H 2n-6 (1)氧化反应 苯的燃烧:2C 6H 6+15O 2 12CO 2+6H 2O 苯不能使溴水和酸性高锰酸钾溶液褪色。 2-CH 2 点燃 图2 乙炔的 催化 △ Br CH —CH C CH=CH 点燃

氯化氢合成

氯化氢合成、冷冻工艺介绍 第一章氯化氢合成岗位任务 1.氯化氢合成的任务 调节氢气与氯气配比,通过燃烧合成合格的氯化氢气体,供转化工序使用,或用水吸收制成合格的盐酸。 2.罐区岗位任务 将转化回收酸及二合一工业酸回收至罐区贮槽,然后利用二合一工业酸将回收酸配制成浓度≥28%的盐酸送盐酸解析。 第二章氯化氢合成岗位工作原理 1.反应方程式 H2+Cl2 2HCl↑+44.126J 2H2+O2 2H2O+Q 3Cl2+2Fe 2FeCl3+Q 2.氢气的纯度对合成反应的影响 如果氢气纯度低,氢气中必定含有较多的空气和水分。当氢气中含氧达到5%以上时则形成氢气与氧气的爆炸混合物,不利于安全生产。氢气中含少量水分,虽然可以促进氢气与氯气的合成反应,但含水分过高则会造成合成炉等设备的腐蚀。此外,更重要的是,氢气纯度(主要含氮气、氧气)将影响到合成和干燥后产品氯化氢的纯度,降低石墨换热器的传热系数,最终影响到氯乙烯合成和精馏系统的收率。造成精馏尾气放空惰性气体量和含氯乙烯与乙炔浓度的增加。 3.氯气的纯度对合成反应的影响 若氯气纯度低,氯气中必定含有较多的氢气与水分,当氯气中含氢量达到5%以上时,则形成氢气与氯气的爆炸混合物,不利于安全生产。含水分和纯度对氯乙烯生产的影响如2所述4.氢气与氯气的配比对合成反应的影响 根据氢气与氯气反应方程式,两者理论是按照1﹕1分子比合成的,但工业上都是控制氢气过量的。一般在氯化氢合成中控制分子比为氢气﹕氯气=(1.05~1.1)﹕1。在合成盐酸的合成炉中,氢气过量还多些。氢气过量最多不能超过10%,不然会造成产品氯化氢纯度下降,乃至影响氯乙烯收率。而氢气过量超过20%则有可能形成爆炸混合物,不利于安全生产。 但如果氯气过量,则游离氯易与炉壁以及冷却管等反应生成黄色结晶氯化铁而腐蚀设备。游离氯还将在降膜式吸收塔中与水反应生成次氯酸,对不透性石墨起缓慢的局部氧化作用。即使少量的游离氯,也将在氯乙烯合成的混合器中与乙炔发生气相反应,生成极易爆炸的氯乙炔,造成氯乙烯合成系统的爆炸。因此,为杜绝氯化氢中产生游离氯,合成反应中严格控制氢气过量并控制在5—10%,并随时注意氯、氢流量和视镜中燃烧火焰的颜色变化。 第三章工艺流程 1.氯化氢合成工艺流程 来自氯氢处理工序的氯气、氢气,经氯气、氢气缓冲罐、氢气阻火器进入二合一合成炉内燃烧,生成氯化氢气体自炉顶排出,经空气冷却管、氯化氢缓冲罐进入石墨冷却器,冷却后的氯化氢送至转化工序。 流程方框图 电解----氢气缓冲罐-----阻火器---(电解---氯气缓冲罐)合成炉----空冷管----氯化氢缓冲罐---石墨冷---转化&降膜吸收 2.制酸的工艺流程 合成的氯化氢气体从石墨冷却器出口经降膜吸收系统,大部分氯化氢被稀酸吸收,生成盐酸

高中化学第三章自然界中的元素第节氮的循环第二课时氨气与铵盐学案无解答鲁科版必修

第2节氮的循环第2课时氨气与铵盐 【学习目标】 1.了解氨气的物理性质,掌握氨气的化学性质和用途。 2. 掌握氨气的实验室制备方法和检验方法。 3. 掌握铵盐的化学性质和用途。 【课前预习案】 一、氨气(阅读P76——77,完成下列问题) (一)物理性质:色气味体,标况下,密度比空气,溶于水,常温、常压下1体积水能溶解约体积氨气,易液化。 (二)化学性质 1.与H2O的反应(结合氨气的喷泉实验)方程式: 一水合氨(NH3·H2O)是可溶性一元弱碱,其电离方程式为 氨水的成分:三分子三离子 2.氨跟酸的反应: ①与盐酸:NH3+HCl─(检验NH3的方法之一) ②与硝酸:NH3+HNO3─ 3.与氧气的反应:氨的催化氧化(熟记)方程式:, 此反应中氨气作剂,该反应在工业上的用途 (三)氨的实验室制法(阅读教材P79)方程式: 氨气的收集方法:氨气的检验方法: 二、铵盐(阅读教材P78——79,完成下列问题) 1.组成:铵盐是由离子与离子组成的盐。 2.物性:铵盐都是晶体,于水。 3.化性:(1)受热分解。加热NH4Cl晶体写出方程式: 加热NH4HCO3晶体写出方程式: (2)与碱反应。NH4Cl和NaOH溶液加热.写化学方程式: 离子方程式: 【思考】1、铵态氮肥为什么不能与草木灰等碱性物质混合施用? 2、如何检验铵盐?

三、化学氮肥 化学氮肥主要包括:铵态氮肥(主要成分为);硝态氮肥(主要成分为); 有机态氮肥(主要成分为尿素) 【预习检测】 1.关于氨的物理性质不正确的叙述是( ) A.无色无味气体 B.极易溶于水 C.易液化 D.比空气轻 2.氨水的碱性较弱,这是因为() A.它只能使酚酞变红色 B.溶于水的氨的大部分仍以NH3分子形式存在 C.氨与水结合生成的一水合氨只有小部分电离 D.氨水极易挥发出氨气 3.下列物质能通过化合反应直接制得的是() ①FeCl2②H2SO4③NH4NO3④HCl A.只有①②③ B.只有②③④ C. 只有①③④ D.全部 【课堂探究案】 【探究一】氨的性质 (一)演示实验1:氨气的喷泉实验 【思考】烧瓶内为什么会形成喷泉? 说明氨气具有什么性质? 【讨论】下面三个都是喷泉实验的装置图,如何引发喷泉?原理有何不同?一般什么样的气体可做喷泉实验? 2.氨水的化学性质:氨气溶于水发生的反应: 氨水的成分:三分子三离子 氨水呈碱性的原因(用电离方程式表示): 【多识一点】 ①氨水密度<1g/ml.浓度越大,密度越

氯化氢合成工段操作规程

第一章产品及原料概述 一原料氯气 1、分子式:Cl2 2、分子量:35.5 3、物理性质: 氯气在常温、常压下为黄绿色气体,具有强烈的刺激性气味,对肺和呼吸道粘膜有损害作用。略重于空气,微溶于水,氯气的水溶液叫氯水,氯水具有氧化性,氯气与水在低于9.6℃时形成黄色水合物(Cl·8H2O)。 4、化学性质: 氯气化学性质活泼,具有较强的氧化性,能与许多单质及化合物起反应,因此,具有强烈的腐蚀性。 二、原料氢气 1、分子式:H2 2、分子量:2 3、性质:氢气是一种无色、无味、易燃的气体,具有还原性,在水中及其它溶液中溶解度极小。液态氢具有超导性质。氢是最轻的物质,在空气中体积含量为4—74%时,即形成爆炸性混合气体。 三、产品氯化氢: 1、分子式:HCl 2、分子量:36.46 3、物理性质: 密度:气态氯化氢在标准状况下的密度为1.63Kg/m3,相对密度(与空气密度之比)为1.2679。 溶解度:气态氯化氢极易溶解于水,在20℃,101.325Kpa下,1体积水能溶解442体积的氯化氢气体,但氯化氢在水中的溶解度随温度的升高而逐渐下降。 表1—1 在不同的温度和压力下(101.325KP)下氯化氢在水中的溶解度

4、化学性质: (1)、氯化氢为共价极性分子,化学性质活泼,具有强烈的腐蚀性,但在较高温度特别是在最高露点108.65℃以上时,几乎对碳钢无显著腐蚀作用,若温度保持在108.65—250℃之间,氯化氢对碳钢的腐蚀速度可保持在适度的范围之内。另外,石英、石棉、酚醛树脂、耐酸陶瓷、耐酸人造树脂、塑料以及一些金属合金比较耐氯化氢气体的腐蚀。 (2)、加聚反应 氯化氢气体再有机合成中的一类主要反应为加成反应 ═CHCL→ CH—CHCL n CH≡CH+HCL→nCH 2 此反应为工业制PVC的基本反应,氯化氢工段合成氯化氢的目的也在于此。 四、产品盐酸 氯化氢的水溶液,即盐酸,是一种重要的工业原料和化学试剂,用于制造各种氯化物,常用的浓盐酸的质量百分数为37% ,密度1.1g.cm-1,浓度12mol.l-1.工业上生产的盐酸质量浓度为31% ,可广泛用于冶金工业中金属清洗,电力工业中锅炉除垢。采矿工业中矿产品精加工;石油工业中油井酸化;电子工业中集成块及印刷线路板去杂质,食品工业中调味品生产;纺织工业中织物漂白分解促进剂;印染工业中偶氮染料之胺化。 五、产品:高纯盐酸 1、区别: 普通盐酸和高纯盐酸的物理化学性质都相同,它们的区别仅仅在于:高纯盐酸是用高纯水吸收制得的盐酸,而普通盐酸是用普通水吸收制得的盐酸。高纯盐酸所含的杂质比普通盐酸少得多。 2、用途:高纯盐酸是离子膜制碱工艺不可缺少的化学品之一,它主要用于调整离子膜电解槽二次精盐水的PH值,鳌合树脂塔中树脂的再生和脱氯淡盐水的酸化。除用于离子膜制碱工艺外,还可以稍加处理制成试剂级盐酸。由于它的纯度高,在制造高品味的调味粉,酱油等食品工业及电子业中有这广泛的意义。 3、物化性质: (1)、高纯盐酸是无色、透明、有刺激性气味的液体。 (2)恒沸点——此乃盐酸的特性,浓盐酸在加热蒸馏时,其馏出物是含有少量水份的氯化氢气体,(此乃盐酸脱吸制氯化氢气体的依据。)在0.1Mpa情况下,这种蒸馏一直持续到浓度降低为20.24%,温度上升至108.65℃为止,达此温度之后不再上升,故称恒沸点。横沸溶液之比重仅为1.101。因此,决不可能借助于加热煮沸来完全除去溶液中的氯化氢。 第二章工艺原理