新 微生物检验原始记录

微生物检验原始记录

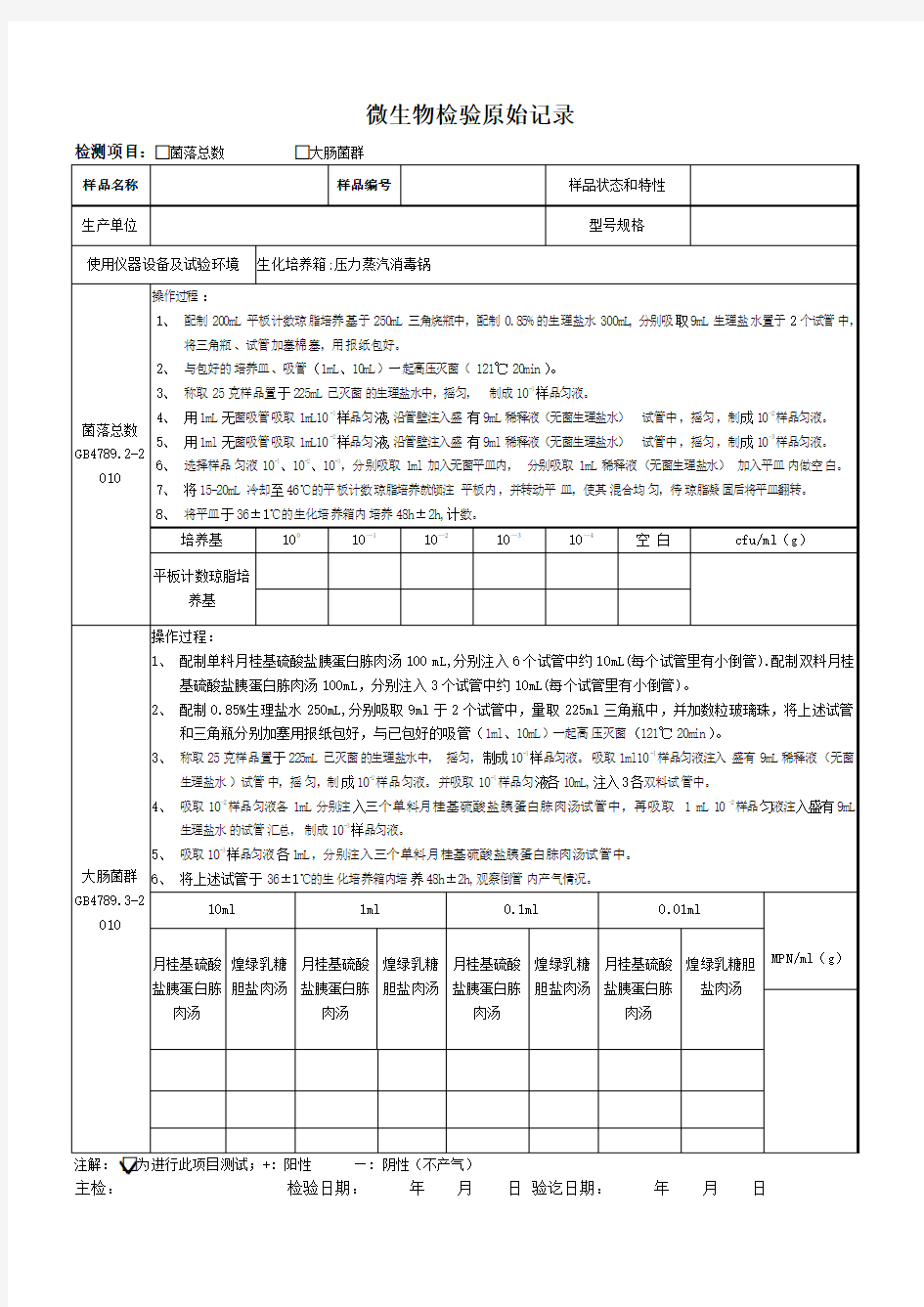

检测项目: 菌落总数 大肠菌群

注解: +: 阳性—: 阴性(不产气)

主检:检验日期:年月日验讫日期:年月日

食品微生物检验的内容及检测技术

食品微生物检验的内容及检测技术 食品安全检验过程的主要内容 食品微生物的检验。食物在生产过程中以及放置过程中会受到环境中微生物的损坏或影响,在部分研究中,将食品中细菌数量对食品的损坏程度作为食品安全检测的首 要内容。在食品微生物的检验过程中,我们主要对人体有害微生物进行检验,其中在食品安全检验过程中,因为食品中有多种微生物共存现象,所以在检验前,微生物检验员要把不同的菌体进行分离,这样才能更加清楚的了解各种微生物的数量及菌体的分布情况,包括生产型食品微生物,如醋酸杆菌,酵母菌等和使食物变质的微生物,如霉菌、细菌等和食源性病原微生物如溶血性大肠杆菌,肉毒杆菌等。对食品原辅料微生物的控制和产成品微生物的检验是保证食品安 全的重要途径。 针对食品致病菌的相关检验。不同的致病菌会对人们的身体健康有不同程度的危害,像我们在生活中经常吃到的大米,有些不法商家将发霉的大米加工后再次放入市场进行二次销售,虽然经加工后,在外表上和普通大米没啥两样,但这种大米中含有黄曲霉这一致病菌,据可靠信息表明,黄曲霉的危害性十分巨大,如果人们长时间吃这样的大米,出

现癌症的风险要比常人高出很多倍,由此可见,食品中致病菌的检验是保证我们能吃到放心食品十分关键的微生物检 测技术,所以我们在致病菌的检验上对不同种类的致病菌进行定量严格检验。如乳制品和肉制品的致病菌主要是黄曲霉菌和大肠杆菌,而蛋制品中则容易出现染沙门菌、大肠菌群、大肠杆菌和金黄色葡萄球菌,罐头食品容易出现肉毒梭菌、产气荚膜梭菌、蜡样芽胞杆菌。 食品微生物检验中的主要特点 对食品检测要求相对较高。在食品微生物的一系列检验中,由于食品中涉及的微生物种类较多,因此加大了食品微生物检验的难度。国家标准或行业标准对不同食品中微生物的含量特别是致病菌的含量有明确的要求。在食品的运输过程中,食品致病菌以及其他微生物对相应的食品有一定的污染,随着微生物种类的增多,检测人员需要对食品受致病菌影响的程度、食品保质期以及其他相关的标准进行测量,难度会随着微生物种类的增多而复杂。所以在微生物检验上我们对每一阶段的食品安全检测都要重视,在各个微生物的测量上,相关的检测技术要求就有所提高。 食品微生物检验效率。随着食品市场的商品流通提高,人们对食品需求不断增加,而食品安全问题却在日益严重,为了保障人们在能够及时满足食品种类和数量要求的同时,进一步促进食品安全的保障措施落实,必须加强食品安

沈萍_陈向东__高教微生物学课后习题答案_

微生物习题集 第一章绪论 一、术语或名词 1.微生物(microorganism) 因太小,一般用肉眼看不清楚的生物。这些微小生物包括:无细胞结构不能独立生活的病毒、亚病毒(类病毒、拟病毒、朊病毒);具原核细胞结构的真细菌、古生菌以及具真核细胞结构的真菌(酵母、霉菌、蕈菌等)、单细胞藻类、原生动物等。但其中也有少数成员是肉眼可见的。 2.微生物学(microbiology) 研究肉眼难以看清的称之为微生物的生命活动的科学,分离和培养这些微小生物需要特殊技术。 3.分子微生物学(molecularmicrobiology) 在分子水平上研究微生物生命活动规律的科学。 4.细胞微生物学(cellularmicrobiology) 重点研究微生物与寄主细胞相互关系的科学。 5.微生物基因组学(microbic genomics) 研究微生物基因组的分子结构、信息含量及其编码的基因产物的科学。 6.自生说(spontaneousgeneration) 一个古老的学说,认为一切生命有机体能够从无生命的物质自然发生的。 7.安东·列文虎克(AntonyvanLeeuwenhoek,1632—1723) 荷兰商人,他是真正看见并描述微生物的第一人,他利用自制放大倍数为50~300倍的显微镜发现了微生物世界(当时被称之为微小动物),首次揭示了一个崭新的生物世界——微生物界。 8.路易斯·巴斯德(LouisPasteur,1822—1895) 法国人,原为化学家,后来转向微生物学研究领域,为微生物学的建立和发展做出了卓越的贡献,成为微生物学的奠基人。主要贡献:用曲颈瓶实验彻底否定了“自生说”,从此建立了病原学说,推动了微生物学的发展;研究了鸡霍乱,发现将病原菌减毒可诱发免疫性,以预防鸡霍乱病;其后他又研究了牛、羊炭疽病和狂犬病,并首次制成狂犬疫苗,证实其免疫学说,为人类防病、治病做出了重大贡献;分离到了许多引起发酵的微生物,并证实酒精发酵是由酵母菌引起的,也发现乳酸发酵、醋酸发酵和丁酸发酵都是不同细菌所引起的,为进一步研究微生物的生理生化和工业微生物学奠定了基础。 9.罗伯特.柯赫(Robert Koch,1843—1910) 德国人,著名的细菌学家,曾经是一名医生,对病原细菌的研究做出了突出的贡献:A具体证实了炭疽病菌是炭疽病的病原菌;B分离、培养了肺结核病的病原菌,这是当时死亡率极高的传染性疾病,因此柯赫获得了诺贝尔奖;C提出了证明某种微生物是否为某种疾病病原体的基本原则——柯赫氏定律。他也是微生物学的奠基人。 10.伍连德(1879—1960) 我国广东香山人,著名公共卫生学家,我国海港检疫创始人。他用微生物学理论和技术对鼠疫和霍乱的病原进行研究和防治,在中国最早建立起卫生防疫机构,培养了第一支预防鼠疫的专业队伍,在他的领导和组织下,有效地战胜了1910—1911和1920—1921年间我国东北各地鼠疫的大流行,被国际上誉为著名的防疫专家,世界鼠疫会议1911年4月在我国沈阳举行时,他任大会主席和中国首席代表。著有“论肺型鼠疫”、“鼠疫概论”和“中国医史”等。 11.汤飞凡(1879—1958) 我国湖南醴陵人,著名的医学微生物学家,在医学细菌学、病毒学和免疫学等方面的某些领域做出·了显著的贡献,特别是首次应用鸡胚卵黄囊接种法从病人的眼结膜刮屑物中分离、培养沙眼衣原体的成功,确证了沙眼衣原体的存在,为世界上首创,成为医学微生物学方面的重大成果。 12.SARS Severe Acute Respiratory Syndrome的简称,严重急性呼吸道综合征,即我国称为的非典型肺炎,也简称为非典。 二、习题 填空题 1.微生物与人类关系的重要性,你怎么强调都不过分,微生物是一把十分锋利的双刃剑,它们在给人类带来的同时也带来。 2.1347年的一场由引起的瘟疫几乎摧毁了整个欧洲,有1/3的人(约2 500万人)死于这场灾难。 3.20XX年SARS在我国一些地区迅速蔓延,正常的生活和工作节奏严重地被打乱,这是因为SARS有很

(完整版)微生物检验技术复习题

二、选择题(每题只有一个正确答) 1不属于原核细胞型微生物的是 A 细菌 B 真菌 C 支原体 D 衣原体 E 立克次体 2与细菌运动有关的结构是 A 鞭毛 B 菌毛 C 纤毛 D 荚膜 E 轴丝 3.细菌的L型是指 A 细菌的休眠状态 B 细胞壁缺陷型细菌 C 非致病菌 D 不可逆性变异的细菌 E 光滑型—粗糙型菌落(S—R)变异 4.革兰染色所用试剂的顺序是 A稀释复红—碘液—酒精—结晶紫B结晶紫—酒精—碘液—稀释复红 C结晶紫—碘液—酒精—稀释复红D稀释复红—酒精—结晶紫—碘液 E 稀释复红—结晶紫—碘液—酒精 5.下列检测细菌的生化反应中,用于检测靛基质的试验是 A 甲基红试验 B 尿素酶试验 C 枸橼酸盐利用试验 D VP试验E吲哚试验 6.“菌落”是指 A 不同种细菌在培养基上生长繁殖形成的肉眼可见的细胞集团 B 细菌在培养基上生长繁殖形成的肉眼可见的细胞集团 C 一个细菌在培养基上生长繁殖形成的肉眼可见的细胞集团 D 一个细菌细胞 E 从培养基上脱落的细胞 7.观察细菌动力最常使用的培养基是 A 液体培养基 B 半固体培养基 C 血琼脂平板培养基 D 巧克力琼脂平板培养基 E 厌氧培养基 8.滤菌器不能除去 A 支原体 B 真菌 C 螺旋体 D 细菌 E 以上都不对 9. 鉴别金黄色葡萄球菌与表皮葡萄球菌最主要的区别是 A 色素 B 溶血素 C A蛋白 D 产生凝固酶 E 在厌氧条件下分解甘露醇10.A群链球菌与其它链球菌的主要鉴别试验是 A 淀粉水解试验 B 菊糖发酵试验 C Optochin敏感试验 D 杆菌肽敏感试验 E 新生霉素敏感试验11.肠杆菌科常用的培养基KIA属于 A 基础培养基 B 营养培养基 C 鉴别培养基 D 选择培养基 E 特殊培养基 12.根据生化反应和不同,将志贺菌属分为4个血清群 A O抗原 B K抗原 C H抗原 D O、H抗原 E Vi抗原 13.鉴定肠道杆菌有无致病性的重要依据是 A 是否发酵乳糖 B 是否产生H2S C 是否发酵葡萄糖 D 是否产生靛基质 E 是否有动力 14.肠杆菌中有荚膜无鞭毛,呈粘液状的为

微生物学课后习题(沈萍)复习进程

微生物习题集 第一章绪论 选择题(4个答案选1) 1.当今,一种新的瘟疫正在全球蔓延,它是由病毒引起的( )。 A 鼠疫 B 天花 C 艾滋病(AIDS) D 霍乱 2.微生物在整个生物界的分类地位,无论是五界系统,还是三域(domain)系统,微生物都占据了( )的“席位”。 A 少数 B 非常少数 C 不太多 D 绝大多数 3.微生物学的不断发展,已形成了基础微生物学和应用微生物学,它又可分为( )的分支学科。 A 几个不同 B 少数有差别 C许多不同 D4个不同 4.公元9世纪到10世纪我国已发明( )。 A曲蘖酿酒 B用鼻苗法种痘 C烘制面包D酿制果酒 5.安东·列文虎克制造的显微镜放大倍数为( )倍,利用这种显微镜,他清楚地看见了细菌和原生动物。 A50—300 B10左右 C2—20 D500~1 000 6.据有关统计表明,20世纪诺贝尔奖的生理学或医学奖获得者中,从事微生物问题研究的就占了( ) 。 A1/10 B2/3 C1/20 D1/3 7.巴斯德为了否定“自生说”,他在前人工作的基础上,进行了许多试验,其中著名的( )无可辩驳地证实:空气中确实含有微生物,它们引起有机质的腐败。 A厌氧试验 B灭菌试验 C曲颈瓶试验 D菌种分离试验 8.柯赫提出了证明某种微生物是否为某种疾病病原体的基本原则——( )。 A巴斯德原则 B柯赫原则 C 菌种原则 D 免疫原理 9.微生物基因组序列分析表明,在某些微生物中存在一些与人类某些遗传疾病相类似的基因,因此可以利用这些微生物作为( )来研究这些基因的功能,为认识庞大的人类基因组及其功能做出重要贡献。 A 模式生物 B 受体 C 供体 D 突变材料 10.我国学者汤飞凡教授的( )分离和确证的研究成果,是一项具有国际领先水平的开创性成果。 A 鼠疫杆菌 B 沙眼病原体 C 结核杆菌 D天花病毒 是非题 1.微生物是人类生存环境中必不可少的成员,有了它们才使得地球上的物质进行循环,否则地球上的所有生命将无法繁衍下去。

微生物检验技术考试参考副高年级

卫生系列高级专业技术资格考试参考资料 (微生物检验技术专业——副高级) 一、专业知识 1、本专业知识 全面掌握医学微生物学、生物化学、医学免疫学、分子生物学的理论和相关知识,包括:致病性微生物的分类、鉴定,常见细菌、病毒、真菌的检验技术、相关免疫学和分子生物学方法,有关的仪器设备的工作原理、使用方法,检验结果的病原学、卫生学意义。 熟悉与本专业有关的法律、法规、标准及技术规范。 2、相关专业知识 熟悉传染病学、流行病学、卫生统计学等相关学科的理论知识。 二、专业实践能力 1、能独立完成传染性疾病或食物中毒疾病及环境样品的检验工作,根据专业能熟练进行体液、分泌物、排泄物、食品、食品添加剂、包装材料、水质和涉水产品、卫生用品、医疗用品、化妆品等样本的采集,致病微生物学指标和血清学指标检测,能为疾病诊断、疫情处理及公共卫生管理提出正确的建议和意见。 2、了解常用分子生物学实验技术及应用范围。 三、学科新进展 了解本专业国内外现状和发展趋势,不断吸取新理论、新知识、新技术,并能应用于实践。 附录 一、细菌检验方法

1、常规分离方法 2、生化鉴定技术 3、免疫学检测技术 4、核酸鉴定技术 5、药敏试验 二、细菌种类 1、化脓性细菌:葡萄球菌属、链球菌属、奈瑟菌属、假单胞菌属。 2、肠道感染细菌:埃希菌、志贺菌、沙门菌、霍乱弧菌、副溶血性弧菌、幽门螺杆菌、弯曲菌。 3、厌氧性细菌:厌氧芽胞梭菌、无芽胞厌氧菌。 4、呼吸道感染细菌:结核分枝杆菌、白喉棒状杆菌、嗜肺军团菌、百日咳鲍特菌。 5、动物源性细菌:布氏菌属、炭疽芽孢杆菌、鼠疫耶氏菌。 6、放线菌 7、螺旋体:钩端螺旋体、梅毒螺旋体、疏螺旋体。 8、支原体 9、立克次体 10、衣原体 三、病毒检验方法 1、常见病毒的分离及培养方法 2、常见病毒病的实验室诊断方法(包括:抗原、抗体及核酸 检测方法等)。

微生物学(沈萍)考试重点

微生物学考试复习重点 第一章绪论 1、微生物学的定义 微生物学一般定义为研究肉眼难以看清的称之为微生物的生命活动的科学。 2、微生物的种类 ①无细胞结构不能独立生活的病毒、亚病毒因子(卫星病毒、卫星RNA和朊病毒); ②原核细胞结构的细菌、古生菌; ③真核细胞结构的真菌(酵母菌、霉菌、覃菌等)、单细胞藻类、原生动物等。 3、微生物生命现象的特性和共性 ①微生物具有其他生物不具备的生物学特性、代谢途径和功能; ②微生物具有其他生物共有的基本生物学特性; ③易操作性:微生物具有个体小、结构简单、生长周期短、易大量培养、易变异、重复性强等优势。 4、微生物的发现 荷兰商人安东?列文虎克利用自制的显微镜发现了微生物世界。 5、微生物学发展过程中的重大事件 ①1867:Lister创立了消毒外科; ②1890:Von Behring制备抗毒素治疗白喉和破伤风; ③1892:IV anowsky提供烟草花叶病是由病毒引起的证据; ④1928:Griffith发现细菌转化; ⑤1929:Fleming发现青霉素; ⑥1977:Woese提出古生菌是不同于细菌和真核生物的特殊类群; ⑦1995:第一个独立生活的细菌(流感嗜血杆菌)全基因组序列测定完成; ⑧1996:第一个独立生活的古生菌(詹氏甲烷球菌)基因组测序完成; ⑨1997:第一个真核生物(啤酒酵母)基因组测序完成。 6、微生物学发展的奠基者 ①巴斯德和科赫是微生物学发展的奠基者。 ②巴斯德的贡献 a彻底否定了“自生说”:巴斯德用著名的曲颈瓶实验彻底否定了“自生说”,并从此建立了病原学说,推动了微生物学的发展; b免疫学—预防接种:巴斯德研究了鸡霍乱,发现将病原菌减毒可诱发免疫性,以预防鸡霍乱病,他为人类防病、治病作出了重大贡献; c证明发酵是由微生物引起的 d其他贡献—巴斯德消毒法和家蚕软化病问题。 ③科赫的贡献 a证明炭疽杆菌是炭疽病的病原菌; b发现肺结核的病原菌; c提出了证明某种微生物是否为某种疾病病原体的基本原则——科赫原则; d用固体培养基分离纯化微生物的技术; e配制培养基。 ④科赫原则 a在每一相同的病例中都出现这种微生物; b要从寄主分离出这样的微生物并在培养基中培养出来; c用这种微生物的纯培养接种健康而敏感的寄主,同样的疾病会重复发生; d从实验发病的寄主中能再度分离培养出这种微生物。 第二章微生物的纯培养和显微技术 1、无菌技术的概念 在分离、转接及培养纯培养物时防止其被其他微生物所污染,其自身也不污染操作环境的技术被称为无菌技术。 2、最常用的灭菌方法 高压蒸汽灭菌 3、接种操作 ①接种环在火焰上灼烧灭菌; ②烧红的接种环在空气中冷却,同时打开装有培养物的试管; ③用接种环蘸取一环培养物转移到一装有无菌培养基的试管中,并将试管重新盖好;

微生物学笔记沈萍版

微生物学研究生考试大纲 第一章绪论 1. 微生物与我们的生活(利弊) 2.微生物的发现与奠基人 荷兰列文虎克:用自制放大倍数约300倍显微镜观察到微生物的存在 巴斯德的工作 (1) 发现并证实发酵是由微生物引起的彻底否定了“自然发生”学说(3) 免疫学——预防接种(4) 其他贡献:巴斯德消毒法等 柯赫的工作 (1) 微生物学基本操作技术方面的贡献 a)细菌纯培养方法的建立b)配制培养基 c)流动蒸汽灭菌d)染色观察和显微摄影 (2)对病原细菌的研究作出了突出的贡献: a)具体证实了炭疽病菌是炭疽病的病原菌。b)发现了肺结核病的病原菌c)证明某种微生物是否为某种疾病病原体的基本原则——柯赫原则 1 在每一病例中都出现这种微生物; 2 要从寄主分离出这样的微生物并在培养基中培养出来; 3用这种微生物的纯培养接种健康而敏感的寄主,同样的疾病会重复发生; 4 从试验发病的寄主中能再度分离培养出这种微生物来。 微生物的定义:人肉眼难以看清的微小生物总称。微生物的类群及特点:个体小、结构简、胃口大、食谱广、繁殖快、易培养、数量大、分布广、种类多、级界宽、变异易、抗性强、休眠长、起源早、发现晚、。 微生物的发展历程和发展趋势 发展历程:8000年前早起应用阶段,微生物发现,微生物生理生化阶段(微生物奠基人),现代微生物学(多学科交叉,人类肠道微生物) 发展趋势:多学科交叉、微生物学促进生命科学的发展、我国微生物学的发展、21世纪微生物学的发展趋势:1)微生物基因组;2)环境微生物;3)微生物生命现象的共性与特性;4)多学科交叉;5)人体微生物;6)现代微生物产业。第二章微生物的纯培养和显微技术 一、无菌技术:微生物不被污染且不污染周围环境的技术 二、微生物纯菌种的分离方法: 固体培养基分离微生物纯菌种的技术:涂布平板,平板划线、倒平板和稀释摇管法,最常用且可靠 液体培养基获得纯菌种的方法:稀释不同培养器皿中,95%不长菌,但长出的被认为是纯菌种,不太可靠且很少用。 单细胞分离:在特定显微镜和工具下取得单个细胞,要求细胞个体较大且有特殊工具。 三、微生物保藏技术:不死亡、不污染、不退化 传代培养保藏、冷冻保藏、干燥保藏 四、显微镜和显微技术

食品微生物检验技术

一、定义 通过一定的实验方法测定食品中的微生物,特别是致病微生物的数量、种类、性质,从而判断食品的卫生质量,保证消费者的身体健康。 二、食品微生物检验的内容 卫生指标菌检验 菌落总数测定 细菌检验 大肠菌群数测定 致病菌检验 霉菌、酵母菌数测定 真菌检验 产毒霉菌检验 霉菌毒素测定 三、食品微生物检验的特点 1、具有法规性 2、检验的范围广 3、杂菌含量多,要检验的菌少。 (1)需要增菌(2)抑制杂菌 4、检验结果具有数量界限 5、需要采样后尽快检验,快出结果 四、意义: 检出有害微生物,避免食物中毒,避免造成经济损失。 五、食品卫生细菌常规检验项目 卫生指标菌 菌落总数测定 大肠菌群测定 沙门氏菌检验 u 致病菌 志贺氏菌检验 金黄色葡萄球菌检验 溶血性链球菌检验 六、细菌污染食品的途径 1、食品加工原料的污染 2、产、储、运、销过程中的细菌污染 3、从业人员的污染 4、食品加工过程中的污染 第一章 食品微生物检验中的生理生化实验 设计生化实验的原则:在实验中加入某些化学物质,使细菌代谢途径中分解代谢产物与加入<的化学物质发生反应,产生某些变化或出现某种特征。 一、过氧化氢酶及过氧化物酶实验原理 1、2H 2O 2 过氧化氢酶 2H 2O+O 2 阳性 2、过氧化物酶: RH 2+H 2O 2 过氧化物酶 R+2H 2O 阳性:细菌变为黑褐色; 阴性: 不变色。 阳性 阴性 二、细胞色素氧化酶实验原理 细胞色素C 细胞色素氧化酶 氧化型细胞色素C +对苯二胺 + --奈酚 靛酚兰(蓝色) 阳性: 2分钟内生成蓝色为阳性; 阴性:无变化。 三、氰化钾实验 阳性: 不抑菌,变混浊 阴性:抑菌 无 蓝 四、硝酸盐还原实验原理 KNO 3 还原酶 KNO 2KNO 2 +对氨基苯磺酸+ a -萘胺 红色化合物(立刻或数分钟内)红色 无色 五、糖发酵实验 分解糖产酸,PH 值下降,使 培养基的 酸碱指示剂发生变化。 阳性:产酸产气 六、氧化发酵实验(O/F 实验 有些微生物分解葡萄糖 必须有氧参加,此种细菌菌称为氧化型; 阳 阴 有些细菌有氧无氧均可分解葡萄糖,称发酵型; 有些细菌任何条件都不能分解葡萄糖,称产碱型。 灭菌琼脂(厌氧) 七、甲基红实验(MR 实验)和V-P 实验 1、MR 实验原理:一些细菌分解葡萄糖产 生丙酮酸,丙酮酸可被进一步分解为甲酸、乙酸、乳酸和琥珀酸而使培养基的PH 值下降到4.5以下,加入甲基红指示剂出现红色反应 2、V-P 实验原理 一些细菌分解葡萄糖为丙酮酸,进一步脱羧产生乙酰甲基甲醇,乙酰甲基甲醇在碱性溶液中被空气中的氧氧化成二乙酰丁二酮,进而与培养基内蛋白胨中所含的精氨酸的胍基发生反应生成红色化合物。(实验结果同MR 实验) 阴 八 、柠檬酸盐实验(枸橼酸盐实验) 一些微生物可以以铵盐作为唯一 的氮源,以柠檬酸盐作为唯一的碳 源,在柠檬酸盐培养基上生长,分 解柠檬酸盐生成碳酸盐,使培养基 变成碱性,酸碱指示剂变色 九、丙二酸钠实验 一些微生物可以以丙二酸钠 作为唯一碳源,分解丙二酸钠生成碳酸钠,使培养基变成碱性,酸碱指示剂变色。 十、马尿酸盐实验 一些细菌可以水解马尿酸生成苯甲酸和甘氨酸,苯甲酸和Fe3+反应生成有色的苯甲酸盐沉淀。 十一、明胶液化实验 一些细菌可产生胞外酶,使明胶蛋白分解为氨基酸,而失去明胶的凝固能力。 十二、苯丙氨酸脱氨酶实验 一些细菌有苯丙氨酸脱氨酶, 可以脱氨 生成苯丙酮酸, 其与FeCl 3反应产生绿色 。 十三、氨基酸脱羧酶实验 一些细菌可以产生氨基酸 脱羧酶使氨基酸脱酸,产生胺类物质,使培养基

微生物学检验常用的技术方法

微生物学检验常用的技术方法 随着现代医学及相关科学技术的发展,各学科相互交叉和渗透,医学微生物学检验技术已深入到细胞、分子和基因水平,许多新技术、新方法已在临床微生物实验室得到广泛应用。医学微生物学实验室的基本任务之一是利用微生物学检验技术,准确、快速检验和鉴定临床标本中的微生物,并对引起感染的微生物进行耐药性监测,为临床对感染性疾病诊断、治疗、流行病学调查及研究等提供科学依据。 微生物形态学检查 细菌形态学检查是细菌检验的重要方法之一,它是细菌分类和鉴定的基础,可根据其形态、结构和染色反应性等,为进一步鉴定提供参考依据。 一、显微镜检查 由于细菌个体微小,肉眼不能看到,必须借助显微镜的放大才能看到。一般形态和结构可用光学显微镜观察,其内部的超微结构则需用电子显微镜才能看清楚。常用显微镜有如下几种。 1.普通光学显微镜 采用自然光或灯光为光源,其波长约为0.4μm。显微镜的分辨率为波长的二分之一,即0.2μm,而肉眼可见的最小形象为0.2mm。故用油(浸)镜放大1 000倍,能将0.2μm的微粒放大成肉眼可见的0.2mm。普通光学显微镜可用于细菌、放线菌和真菌等的观察。 2.暗视野显微镜 常用于观察不染色微生物形态和运动。在普通显微镜安装暗视野聚光器后,光线不能从中间直接透入,视野呈暗色,当标本接受从聚光器边缘斜射光后可发生散射,因此可在暗视野背景下观察到光亮的微生物如细菌或螺旋体等。 3.相差显微镜 相差显微镜利用相差板的光珊作用,改变直射光的光位相和振幅,将光相的差异转换为光强度差。在相差显微镜下,当光线透过不染色标本时,由于标本不同部位的密度不一致而引起光相的差异,可观察到微生物形态、内部结构和运动方式等。 4.荧光显微镜 荧光显微镜与普通光学显微镜基本相同,主要区别在于光源、滤光片和聚光器。目前实验仪器中大多数使用的是落射光装置,常用高压汞灯作为光源,可发出紫外光或蓝紫光。滤光片有激发滤光片和吸收滤光片二种。用蓝光的荧光显微镜除可用一般明视野聚光器外,也

沈萍微生物学(第2版)知识点笔记课后答案

第1章绪论 1.1复习笔记 一、微生物和你 微生物是一把十分锋利的双刃剑,它们在给人类带来巨大利益的同时也带来“残忍”的破坏。 1.有利方面 (1)微生物为人类提供很多有用产品,例如:啤酒、抗生素。 (2)微生物参与地球上的物质循环。 (3)微生物为以基因工程为代表的生物技术的发展起到了推动作用。 有害方面 微生物引起的瘟疫会给人类带来毁灭性的灾难。 二、微生物学 研究对象及分类地位 (1)定义 微生物学一般定义为研究肉眼难以看清的称之为微生物的生命活动的科学。 (2)微生物包括的种类 ① 无细胞结构不能独立生活的病毒、亚病毒因子(卫星病毒、卫星RNA和朊病毒); ② 原核细胞结构的细菌、古生菌; ③ 真核细胞结构的真菌(酵母、霉菌、蕈菌等)、单细胞藻类、原生动物等。 研究内容及分科 微生物学已形成了基础微生物学和应用微生物学,其又可分为许多不同的分支学科,并且还在不断地形成新的学科和研究领域。其主要的分科见图1-1。 (a)基础微生物学

(b)应用微生物学 图1-1 微生物学的主要分支学科 三、微生物的发现和微生物学的发展 微生物的发现 荷兰商人安东·列文虎克利用自制的显微镜发现了微生物世界。 微生物学发展过程中的重大事件 由列文虎克揭示的多姿多彩的微生物世界吸引着各国学者去研究、探索,推动着微生物学的建立和发展,表l—1列出了发展过程中的重大事件。 表1-1 微生物学发展中的重大事件 微生物学发展的奠基者 巴斯德和柯赫是微生物学的奠基人。 (1)巴斯德的贡献 ① 彻底否定了“自生说” 著名的曲颈瓶实验彻底否定了“自生说”,并从此建立了病原学说,推动了微生物学的发展。 ② 免疫学―预防接种巴斯德研究了鸡霍乱,发现将病原菌减毒可诱发免疫性,以预防鸡霍乱病。他为人类防病、治病做出了重大贡献。 ③ 证实发酵是由微生物引起的。 ④ 其他贡献-巴斯德消毒法和家蚕软化病问题。 (2)柯赫的贡献 ① 证实了炭疽病菌是炭疽病的病原菌。 ② 发现了肺结核病的病原菌。

介绍几种微生物检验的有关技术

龙源期刊网 https://www.360docs.net/doc/dc8838571.html, 介绍几种微生物检验的有关技术 作者:任秀君 来源:《健康必读(上旬刊)》2019年第08期 【中图分类号】B711;;;;;;【文献标识码】A; ;;;;【文章编号】1672-3783(2019)08-0014-02 随科学技术的持续进步和快速发展,使微生物检验技术得到飞快的发展,已经从传统单一培养方法发展成许多检验技术并存的情况,而且检验速度越来越快,精度越来越高。此次,介绍比较典型的一些微生物检验技术。 1 常规方法 显色培养基技术:借助微生物所对应的特异酶,培养基中加同其对应显色酶,使微生物的生长代谢中产生酶,而对底物进行水解,进而对培养物着色,最终实现准确对微生物进行鉴定。最开始是在大肠杆菌检验中应用,后期其应用范围得到持续的扩展。目前,显色培养基技术在金黄色葡萄球菌、志贺氏菌以及单增李斯特氏菌等检测中使用,还可根据在不同显色培养基中不同菌群的不同显色效果,能快速检测,有效判定菌群的种类。快速纸片法在大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等微生物检测中存在准确、快速的优点。 纳米装置:根据纳米粒子特性,在标记物检测装置中使用纳米粒子,当物体尺度比纳米尺度小时,就有同宏观尺度物质不同性能变现出现,所以被称作是纳米效应。这种效应可当做微生物分析的标记物质,明显改善标记物的性能,明显提高检测灵敏度。 电阻抗法:其原理是在琼脂培养基中细菌的生长繁殖中,会致使培养基中的大分子电惰性物质(脂肪、蛋白质、碳水化合物)逐渐代谢成活性的小分子物质(带电荷的尿酸以及胺类等),进而提高琼脂培养基导电性能,对培养基电阻抗进行改变,经检测电阻抗就可对细菌在培养基中的生长繁殖情况进行判定,有效判定细菌的生长繁殖特性,从而检测出细菌。同未培养细菌培养基进行对照实验,绘制阻抗曲线图,比对和分析标准细菌阻抗图谱,可确定细菌类型以及数量。该技术在单增李斯特氏菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、大肠杆菌、酵母菌、霉菌等病原微生物的检测中使用。 免疫磁珠分离技术:对于同阳性分离法磁珠向结合的细胞来说,就是所要分离得到的细胞,不需要得到的细胞同阴性分离法磁珠进行结合。在磁场游离的细胞是所需细胞时,经免疫磁珠分离法,把特异性抗体同磁珠颗粒表面关联,特异性结合样品中微生物,在外部磁场作用下,装有病毒微生物磁珠会向两端靠拢,从而分离出微生物。该技术在含大量的细菌溶液中,选择性分离微生物,检出效率比较高。但是该技术会给细胞造成较大的机械压力,对细胞的生物学活性产生影响,进而影响到细菌分离后培养,同时成本比较较高,且操作繁琐,使其应用

最新25微生物检验技术基础知识汇总

25微生物检验技术基 础知识

一、以下每一道考题下面有A、B、C 、D、 E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。 1下列细菌引起菌痢症状最严重的是 A 痢疾志贺菌 B福氏志贺菌 C 鲍氏志贺菌 D 宋内氏志贺菌 E以上都不对 2庆大霉素培养基适用于培养何种细菌 A鼠疫杆菌 B布鲁司杆菌 C霍乱弧菌 D白喉杆菌 E奈瑟菌 3细菌染色法中,最常用最重要的鉴别染色法为 A抗酸染色 B 革兰染色 C单染色 D 鞭毛染色E荚膜染色 4下列何种微生物培养时会产生β溶血环现象 A 肺炎链球菌 B 军团菌 C 乙型溶血性链球菌 D 肺炎支原体 E肺炎衣原体 5机体抵抗病原微生物的屏障结构包括 A皮肤与黏膜 B 血脑屏障 C胎盘屏障 D免疫系统 E A 、B和C 6细菌学诊断中标本采集和运送的原则包括 A标本必须新鲜,采集后尽快送检 B在送检过程中,对脑膜炎球菌标本要进行保温 C在检验容器上要贴好标签 D尽可能采集病变明显部位的材料 E以上都是 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢2

7下列关于支原体的叙述正确的是 A在血平板上生长,菌落周围有溶血环 B典型菌落为荷包蛋样菌落 C菌落颜色为绿色 D能分解葡萄糖 E对青霉素敏感 8某乡镇卫生院大夫,在采集到可疑流脑病人细菌培养用标本后,因缺少培养条件,需送上级医院进行进一步病原培养,所遵循的如下标本采集和运送原则中哪一项是错误的 A注意无菌操作。尽量避免杂菌污染 B 根据病原菌在体内的分布和排出部位取材 C采集标本应在使用抗生素之前 D尽可能采集病变明显部位的材料 E标本需冷藏运送 9最快速的细菌形态学检测方法 A分离培养 B直接涂片镜检 C血清学试验 D动物试验E以上都不是 10可用于分型分析的方法 A分离培养 B直接涂片镜检 C血清学试验 D动物试验 E以上都是 11细菌的基本结构不包括 A细胞壁 B细胞膜 C鞭毛 D细胞质 E核质 12脊髓灰质炎病毒主要侵犯下列哪一个部位 A脊髓前角运动神经元 B脊髓上部 C脊髓下部 D大脑 E小脑 13有关放射免疫测定,哪种说法是不正确的 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢3

沈萍微生物学第十三章微生物物种多样性

第十三章微生物物种多样性 微生物在营养类型、酶系统、营养物质的吸收利用、生态环境等方面呈现其独特性。 目前采用分子生物学实验技术以16S rRNA(原核生物)、18S rRNA(真核生物)、DNA和蛋白作为系统发育的指示物进行自然界中生物系统发育研究。 本章重点介绍原核微生物(真细菌、古生菌)和真核微生物(真菌、黏菌、单细胞藻类、原生动物)多样性。 第一节真细菌的多样性 一真细菌系统发育总观 自然界中所有微生物被分成细菌、古生菌、真核生物3个域domain,古生菌和真核生物具有共同祖先,细菌与古生菌亲缘关系不如前两者密切。细菌域比其他的域都更早出现。 在每一个特定系统发育类群中的大多数或者所有生物的rRNA中都有一段保守的寡核苷酸特征性序列oligonucleotide signature sequence。 通过16SrRNA序列分析揭示出不同细菌本身保守的16 S rRNA寡核苷酸序列是识别系统发育的标记。据此可将《伯杰氏系统细菌学手册》第一版中真细菌23个门归纳成细菌系统发育的12个独特类群。类群1 紫色光合细菌及其有关细菌 目前类群1称为变形细菌protebacterium (变形杆菌门)是细菌中包括的属最多且在生理特性上最具有多样性,由α、β、γ、δ和ε5个纲组成。其中能进行光合作用的紫色细菌包括在α、β、γ三个纲中,有机化能营养属(埃希氏菌属、假单胞菌属、醋单胞菌属)和无机化能营养属(硝化杆菌属、亚硝化单胞菌属、贝日阿托氏菌属)的一些菌也包含在这三个纲。δ和ε只包含菲光和作用的细菌。 所有的肠道细菌、大多数假单胞菌、自生和共生固氮细菌、大多数化能无机营养细菌在形态、生理和生态分布的表型上与紫色细菌明显不同,但在系统发育上却有关系。 由紫色细菌谱系可引伸出各种差异大的重要细菌。 16SrRNA序列分析表明 AAAUUGG序列可鉴别α纲的紫色细菌; CYUUACACAUG 是β纲序列特征; ACUAAAACUCAAAG 位于大多数δ纲紫色细菌的16 SrRNA中,尚未发现γ和ε纲的特征序列。 类群2 绿硫细菌(绿菌门)有独特的光合色素(菌绿素c或d)、绿色体、自养代谢,绿菌属的所有种均不运动,仅绿滑菌属滑行云运动,与其他细菌之间缺乏密切的系统发育关系,AUACAAUG是其特征标记。 类群 3 无硫绿细菌(绿曲菌门)包括两个非光合作用属,滑柱菌属、高温微菌属,是细菌中古老独特的谱系,CCUAAUG标记 类群4 蓝细菌(蓝细菌门)目前分类仍注重于形态指标,AAUUUUYGG 类群5 浮霉状菌属-小梨形菌属(浮霉状菌门)自然界自由生活时,多以柄或固着器附着在基物表面。与其他细菌十分不同,是细菌主要分支,CUUAUUGG 类群6 螺旋体(螺旋体菌门)包括自由生活无致病性螺旋体属、寄生并致病疏螺旋体属、密螺旋体。根据形态和运动方式归为一类,AAUCUUG,UCACACYACYG则是大多数螺旋体特征序列。 类群7 拟杆菌属-黄杆菌属(拟杆菌门)是G-菌主要的系统发育系。 类群8 衣原体Chlamydia(衣原体门)只包括专性胞内寄生的种,如引起性病和沙眼的pathogen。该类群与浮霉状菌属共同特点是:细胞壁均缺乏肽聚糖成分。 类群9 异常球菌属–栖热菌属仅包括G+、高度抗辐射异常球菌属、G-、化能有机营养、嗜热的栖热菌属。

谈临床微生物检验的心得体会

谈临床微生物检验的心得体会 新时期,我国临床微生物检验技术如何顺应形势的发展,积极帮助临床做好感染性疾病的救治工作已显得十分迫切。提高检出率的重要因素就在于一定要进行正确采集标本。本文首先阐述了临床微生物检验的基本原则,其次,分析了标本采集质量对微生物检验质量的影响。同时,就临床微生物检验的心得体会进行了深入的探讨,具有一定的参考价值。 在临床医学中,一个较为重要的内容就是临床微生物检验技术。由于新感染病的出现、耐药菌的涌现、常见感染病原谱的变迁和易感人群的不断增加,使得感染性疾病并没有象人类曾经所预料的那样随着抗感染化疗时代的到来而逐一销声匿迹。相反,近年来感染性疾病又重新成为人类关注的热点。新时期,我国临床微生物检验技术如何顺应形势的发展,积极帮助临床做好感染性疾病的救治工作已显得十分迫切。 一、临床微生物检验的基本原则 发现感染应及时采集微生物标本作病原学检查,二、三级医院微生物标本送检率不应低于70%。尽量在抗菌药物使用之前采集标本。标本采集时应严格无菌操作,减少或避免机体正常菌群及其它杂菌污染。标本采集后应立即送至细菌室。床旁接种可提高病原菌检出率。以棉拭子采集的标本如咽拭子、肛拭或伤口拭子,宜插入运送培养基送检。送检标本应注明来源和检验目的,使细菌室能正确选用相应的培养基和适宜的培养环境。

二、标本采集质量对微生物检验质量的影响 标本采集主要有两种形式,分别是患者自行采集和医生采集。提高检出率的重要因素就在于一定要进行正确采集标本。标本采集时,一定要进行严格的无菌操作,避免标本感染而产生误检,直接影响微生物检验的临床检验诊断。 1、血标本的采集:对于寒战患者和间歇性发热患者,尤其是间歇性菌血症患者,应该在其体温寒战期或上升期进行采集血液。采集的血量儿童一般采集1~5mL,成人一般采集8~10mL。为了有效地提高其血液培养的阳性率,采集血标本时应该掌握好其采集血的频率、部位、容量、时间等因素,另外,还应该在24h内,从患者不同的身体部位采集2~3份血样。 2、脓标本的采集:应该将脓标本的采集置于用抗生素之前,这样可以避免出现无细菌生长的情况发生。因脓标本分为两种,分别是外源性和内源性,采集外源性的脓标本时,选定脓标本采集部位的时候应该选择深部的脓肿部位。采集标本完之后,马上就送到检验部门进行检验,只有这样才能够有效地避免出现细菌中途死亡的问题。而相对于采集外源性的脓标本而言,采集内源性的脓标本更加困难,需要在在无菌操作下进行病理切片。 3、痰标本的采集:应该患者需要不断地进食,那么自然患者口腔内的菌群会随着摄入变质的食物的数量增加而增加,所以在痰标本的采集时,务必要嘱咐患者避免使用牙膏,用干净清水漱口来清洁口腔,避免出现杂菌导致误检的情况发生。在采集痰标本之后,应该马上用无菌器皿封

微生物检验技术课程综合化改革探讨

微生物检验技术课程综合化改革探讨 文章从培养实用型检验专业人才出发,分析三年制高职医学检验技术专业的课程设置和教学现状,从理论和实验两方面采取一系列措施进行教学改革,强调微生物检验技术课程综合化改革的必要性并对改革路径进行探讨。 标签:微生物检验技术;教学现状;教学改革 微生物检验技术是医学检验技术专业学生必修的专业课程,也是一门应用性、实践性极强的学科。医学检验技术教学团队作为省高校教学团队,积极提高该课程的教学质量,立足课程基本要求,大胆改革,使学生具备扎实的理论知识和实践技能,能够直接上岗,增强就业竞争力。 1课程设置和教学现状分析 按照高职医学检验课程改革方案,医学检验技术专业五门专业课在第三学期”并行”开设,导致学生学习任务过重,课程内容之间也难以衔接,教学效果欠佳;理论课教学内容偏多,教与学的难度加大,而实验课仍然是传统的教学模式,即教师示范,然后学生模仿,且主要以验证性实验为主,难以发挥学生的主观能动性,导致学生对实验课也只是疲于应付,不利于学生创新能力的培养。 2理论教学改革 2.1优化教学内容《微生物检验技术》这本教材综合了微生物学、免疫学和流行病学等学科的内容,主要是研究感染性疾病的诊断方法,为临床医生合理用药提供依据。因此,这门课程的教学质量直接影响学生在临床工作中的工作能力[1]。为此,我们对教学内容进行了改革,将教学内容分为三大块:第一大块,首先介绍微生物的基本概念、在微生物检验过程中会使用到的一些基本技术和检验方法,使学生对微生物的相关理论知识有个大致的了解,为学生后续学习奠定基础;第二大块,主要介绍临床上常见的病原微生物的生物学特性、微生物学检验方法及临床意义,并将第一块中讲到的檢验技术和检验方法运用到病原微生物的检验中来,让学生对整个学习内容有个纵向的了解;第三大块,模拟临床工作实际,介绍各种临床标本的微生物学检验,使学生学会收集标本和处理标本,并能够对检验结果进行分析,从而提高学生分析问题和解决问题的能力。与此同时,根据临床微生物的发展,对教学内容及时调整,微生物检验涉及到的微生物有三大类八大种,而对于三年制高职医学检验技术专业学生来说,如果每一种都精讲,势必造成学时严重不足,而且没有针对性,重难点不突出,学生学习起来很费力,这时教师可根据临床开展需要,对于临床分离率比较高的微生物,例如,化脓性球菌、肠杆菌科细菌、非发酵菌科细菌、流感病毒、乙型肝炎病毒、SARS 病毒等内容,要精讲;而临床分离率不高的微生物,可以采取教师留问题,学生自学的方式,这样在做到重点突出、主次分明的同时,也锻炼了学生学习的能力;对于书上没有,但是近年来新现的微生物,例如,禽流感病毒等,教师也要适时加以讲授。

食品微生物检验原始记录

食品微生物检验原始记录 HSCDC/ZJ-19-8A 共页第页 样品名称样品编号 受检单位样品批号 检测环境温度(T):℃;相对湿度(RH):% 接样日期年月日检测地点□净化室1 □净化室2 □BSL-2 检测起止日期年月日~月日 检测依据□GB/T4789.2-2008 □GB/T4789.3-2008第一法□GB/T4789.4-2008 □GB/T4789.5-2003 □GB/T4789.10-2008 □GB/T4789.11-2003 □GB/T4789.15-2003 检测仪器□电子天平(型号:SC6010)编号00-2 □霉菌培养箱(型号:WJP-150)25~28℃编号04-16 □电热恒温培养箱(型号:DNP-9272)36±1℃编号□04-15 □04-24 □05-11 □均质器(型号:BJ-IV)编号08-J3转速8000r/min 时间□1分钟□2分钟□3分钟 培养基□平板计数琼脂ML □LST肉汤ML □BGLB肉汤ML □虎红琼脂ML □BPW ML □TTB ML □SC ML □BS平板ML □XLD平板ML □GN ML □SS平板ML □EMB平板ML □API20E生化鉴定试剂盒 □7.5%氯化钠肉汤ML □Baird-Parker平板ML □血平板ML □兔血浆ML □葡萄糖肉浸液肉汤ML □其他 样品制备 固体和半固体样品:无菌称取25g,置于盛有225ml生理盐水的无菌灭菌杯内,进行均质处理。 液体样品:吸取25ml于样品于225ml生理盐水中,混匀。 液体样品:直接吸原液检验。 BPW ℃,h TTB ℃,h SC ℃,h GN ℃,h 7.5%氯化钠肉汤℃,h;葡萄糖肉浸液肉汤℃,h。 其它(生化试验、血清凝集试验等): 检测者:审核者:

沈萍主编的微生物学

本课程采用的教材:萍主编的《微生物学》,高等教 2000年7月第一版。 本课程的辅导时间:2006.12.4——2007.3.4,每周一,周三18:00--20:00 本课程的辅导安排:前八周课本按章节讲解课本基础、重难点知识,以后针对考试进行练习。第一周辅导容 第一章绪论 微生物科学 人们常说的微生物 (microorganism, microbe) 一词,是对所有形体微小、单细胞或个体结构较为简单的多细胞,甚至无细胞结构的低等生物的总称,或简单地说是对细小的人们肉眼看不见的生物的总称。指显微镜下的才可见的生物,它不是一个分类学上的名词。但其中也有少数成员是肉眼可见的,例如近年来发现有的细菌是肉眼可见的, 1993 年正式确定为细菌的Epulopiscium fishlsoni 以及1998 年报道的Thiomargarita namibiensis ,均为肉眼可见的细菌。所以上述微生物学的定义是指一般的概念,是历史的沿革,但仍为今天所适用。 巴斯德和柯赫对微生物学建立的贡献 巴斯德和柯赫为微生物学的建立和发展做出了卓越的贡献,使微生物学作为一门独立的学科开始形成,巴斯德和柯赫是微生物学的奠基人。 巴斯德彻底否定了“自然发生”学说;发现将病原菌减毒可诱发免疫性,首次制成狂犬疫苗,进行预防接种;证实发酵是由微生物引起的;创立巴斯德消毒法等;柯赫对病原细菌的研究做出了突出的成就:证实了炭疽病菌是炭疽病的病原菌,发现了肺结核病的病原菌,提出了证明某种微生物是否为某种疾病病原体的基本原则——柯赫原则,创建了分离、纯化微生物的技术等。 人类与微生物的关系 微生物与人类关系的重要性,可以从它们在给人类带来巨大利益的同时也可能带来极大的危害两方面进行分析。能够例举:面包、奶酪、啤酒、抗生素、疫苗、维生素及酶等重要产品的生产;微生物使得地球上的物质进行循环,是人类生存环境中必不可少的成员;(过去瘟疫的流行,现在一些病原体正在全球蔓延,许多已被征服的传染病也有“卷土重来”之势;食品的腐败等等具体事例说明。 第二周辅导容 第二章微生物的纯培养和显微技术 第三章微生物细胞的结构与功能 基本知识点: