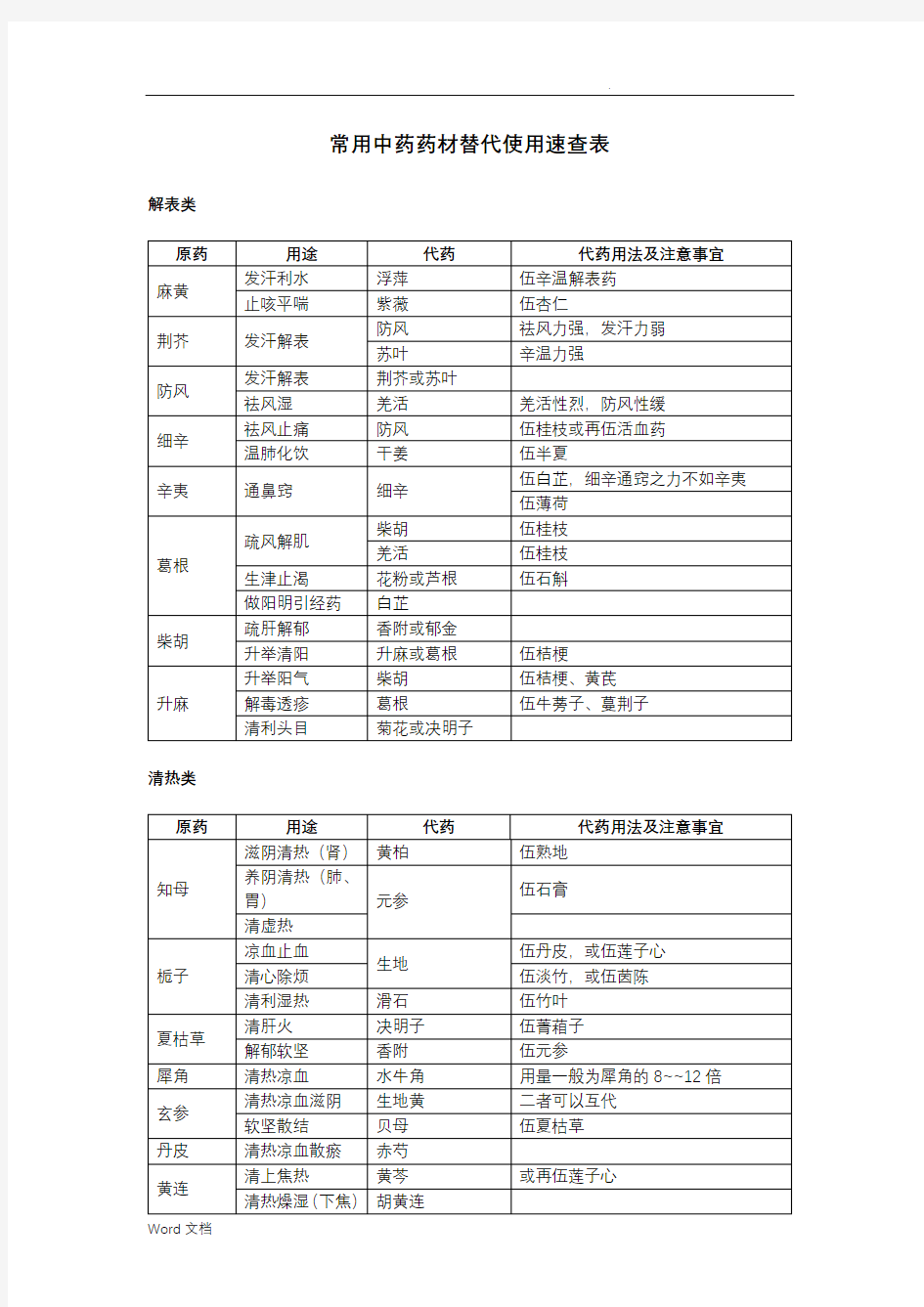

常用中药药材替代使用速查表

常用中药药材替代使用速查表解表类

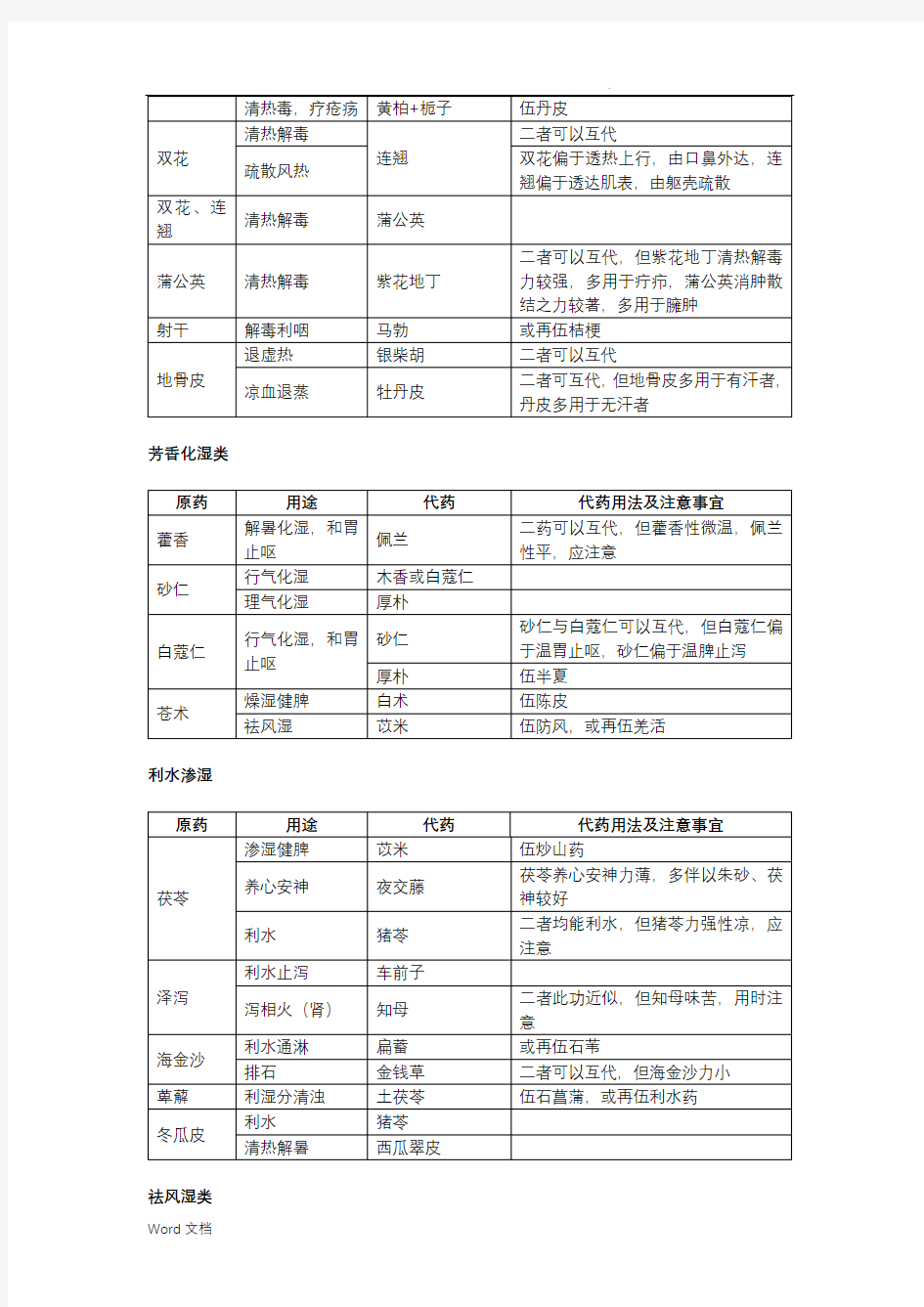

清热类

芳香化湿类

利水渗湿

祛风湿类

温里药

理气类

止血类

活血祛瘀类

补益类

化痰止咳平喘类

平肝熄风类

安神类

收涩类

其他

中药美容面膜配方大全

中药美容面膜配方大全 美容其实很简单,中药网推荐:自制中药美容面膜配方。中药美容面膜是我们中医传统的治疗方法,中药美容面膜由于副作用小,效果明显持久,同时能很好的改善我们的肤质,所以受到广大朋友的欢迎。自己动手制作也未尝不可。只要用法得当,有据可循,一样能让你的皮肤白皙、滋润、有光泽。今天就为女性朋友介绍中药美容面膜配方大全。 中药美容面膜配方一、人参润肤面膜 材料与做法:人参、当归、桔梗、玄参、白芨磨成粉末,加上天花粉、上好珍珠粉等调成。中药网提醒:干性肤质者可加桃仁或冬瓜仁。 中药美容面膜配方二、三白面膜 材料与做法:白芷粉1茶匙、白茯苓粉2茶匙、白芨粉1茶匙、芦荟鲜汁、蜂蜜或牛奶适量。将以上三种粉混和,冬天加蜂蜜适量调和,如果感觉黏就加几滴牛奶。夏天或是超油皮肤就只加牛奶适量调和。每次敷于面部20~30分钟。 中药网提醒:常用此款面膜可以起到柔嫩肌肤、美白润泽之功效。 中药美容面膜配方三、绿豆三白面膜 材料与做法:绿豆粉、白芷粉、白茯苓、白芨粉以2:1:2:1的比例调制,可酌加1个鸡蛋蛋清或蜂蜜。 中药网提醒:喜好花香者,可加玫瑰精油或研成末的干燥桂花。 中药美容面膜配方四、美白紧致面膜 材料与做法:白芷18克,白芨18克,藁本18克,白附子18克,蛋清1个,蒸馏水20 毫升。将药材分别磨为细末,混合均匀,加蛋清,如浓稠,加适量蒸馏水调匀,敷于脸部20~30分钟,待敷料八分干时洗净。

中药网提醒:油性皮肤者每周2次,干性皮肤者每周1次,其效果集美白与紧致肌肤于一体。 中药美容面膜配方五、当归醒肤保湿面膜 材料与做法:当归9克、甘草3克、白芷9克、蛋清1个、姜黄3克、蒸馏水10毫升。将药材分别磨为细末,混合均匀,加蛋清,如浓稠加适量蒸馏水调匀,敷于脸部20~30分钟,敷料八分干洗净,油性每周2次,干性1次。 中药网提醒这款面膜具有活血醒肤、润肤保湿的神奇效果,是四季皆宜的靓颜佳品。 中药美容面膜配方六、滋养美白面膜 材料与做法:当归30克、川芎30克、白芷130克、益母草30克、乌梅15克。将研成的极细粉末,装瓶备用。每晚取适量用牛奶调成糊状敷面,至八分干时洗净,连用15~20天。中药网提醒:此款面膜汇集了滋润、营养、美白肌肤等多重效果,是女性朋友的美丽好帮手。 中药美容面膜配方七:银耳面膜: 成分:银耳、黄芪、白芷、茯苓、玉竹各5克。 制作:将以上共研成细末,并配面粉5克,用水调和。 用法:将其涂面,每次30分钟。 功效:滋养肌肤,茯苓能祛除面斑,并引导诸药直入肌肤,但皮肤有炎症的女性慎用。 中药美容面膜配方八:白芷面膜 成分:白芷10克,白附子10克。 制作:将两味中药共研细末,加水和蜂蜜适量调和。 用法:将其敷面,20分钟后洗净。 功效:有祛斑、消斑、增白作用,适用于面部色素沉着或有黄褐斑的女性。

常用中药用法用量

常用中药用法用量 黄芪——其利尿作用在20克以内明显,30克以上就趋向抑制;其对血压影响,15克以内可升高血压,35克以上反而降压。有气虚症状时,用炙黄芪,无气虚症状,则用生黄芪。40克以上调节血压的动态平衡.在王清任的补阳还五汤中重用至120g,有曰:黄芪治萎,四两起步(16进制市斤秤四两一钱是3克),佐以陈皮以防壅滞。 柴胡——在小柴胡汤中为君药,用量大于其它药一倍有余(能透邪外出),而在逍遥散中为臣药,用量与各药相等(起疏肝解郁作用),在补中益气汤中为佐药,用量极小(取其升举清阳的功能,我的经验是用3-6克)。 白术——常用量6-10克能健脾止泻,大剂量用至30~60克,则能益气通便。 红花——少用可养血,稍多则活血,再多则能破血。 薄荷——用3克以疏达肝木,用至15克以发散风热,清利头目。 桂枝——用量不到5克,取其温通阳气,增加膀胱气化功能的作用;用至10克,则温经散寒,解肌发表,以祛除在表之风邪。 川芎——小剂量可使子宫收缩加强,大剂量反而麻庳子宫。 川芎外感头痛,用量宜轻:最多不超过4克,高血压肝阳头痛,用量宜重:习用9~12克,瘀血头痛,宜重剂量:可用至30~40克

历代认为是治疗头痛之要药。前人有谓“头痛必用川芎”。然头痛一症,病因殊多,川芎性味辛温,功能活血行气、祛风止痛,临床常用以治疗血瘀头痛。 用王清任血府逐瘀汤治疗血瘀头痛,方中川芎常重用15~30g。清陈士铎《百病辨证录》散偏汤治偏头痛,疗效明显,方中亦重用川芎,用量达30g之多,若减少川芎的用量,则疗效不佳。若用川芎治高血压头痛时,亦应大剂量使用,可用10~15g。无论高血压或低血压所引起的头痛,只要是血中有滞,放胆使用川芎,不但止痛效果良好,同时对血压也有相应的调节作用。 川芎引经少阳胜于柴胡,用量不宜多,一般在4.5~6g,治疗顽固性头痛时,剂量宜大,有效量在30g以上,最多可用至45g,配伍得当立竿见影! 据近代药理研究认为,大剂量使用川芎能降低血压,小剂量使用能使血压上升。有人认为川芎辛温香窜,上行头目,高血压患者宜慎用。但中医认为本品有上行头目,下行血海的双向性作用。川芎15克桑叶45克,这样的剂量与配伍治疗血管性头痛有奇效 山茱萸固脱3两(90克)见功,必与参附搭配.

180味常用中药功效归类表

180味常用中药功效归类表 1.行气:陈皮、青皮、枳实、枳壳、木香、沉香、腹皮、香附、乌药、降香、佛手。 2.补气:人参、黄芪、党参、白术、山药、大枣、甘草、黄精。 3.温阳:附子、干姜、肉桂、吴茱萸、鹿角霜。 4.补血:当归、白芍、阿胶、熟地、首乌、鸡血藤。 5.清热:二花、连翘、公英、鱼腥草、重楼、白花、蛇舌草。 6.散寒:麻黄、桂枝、羌活、生姜、苏子、防风、辛夷、白芷。 7.泻火:石膏、黄芩、粉、知母、栀子、夏枯草。 8.凉血:生地、丹皮、地骨皮、赤芍。 9.散热:柴胡、薄荷、蝉蜕、葛根、菊花、升麻。 10.澡湿:黄连、黄柏、龙胆草、胡黄连、苦参。 11.化湿:荤香、佩兰、厚朴、砂仁、白豆蔻。 12.渗湿:茯苓、蕈仁、猪苓、泽泻、车前子、葶苈、茵陈、赤小豆。 13.寒痰:半夏、南星、白芥子、白附子。 14.热痰:川贝、瓜蔓、双皮、浙贝、天竺、海蛤。 15.瘀症:三七.血竭、川芎、丹参、红花、桃仁、元胡,坤草,水蛭、牛滕。 16.燥症:麦冬、天冬、沙参、玄参玉竹、百合、龟板、篮甲、枸杞。 17.安神:柏子、远志、合欢、枣仁、夜交藤、龙骨、牡蛎、琥珀、朱砂。 18.咳喘:杏仁、紫菀、冬花、百部、前胡、桔梗、苏子、旋复、枇杷。 19.助阳:巴戟天、补骨脂、杜仲、锁阳、肉从蓉、菟丝子、狗脊、鹿茸、骨碎补,仙茅、续断、益 智仁、淫羊藿, 20.平肝:钩藤、僵蚕、全蝎、天麻、蜈蚣、石决明、羚羊角。 21.止血:白芨、乌贼骨、仙鹤草、血余炭、棕榈皮、地榆、槐花、蒲黄、茜草根。 22.收涩:赤石脂、芡实、石榴皮、乌梅、五倍子、五味子。 23.攻下:大黄、芒硝。 24.润下:火麻仁、郁李仁。 25.祛暑:青蒿、香幕。

常用中药用法用量

常用中藥用法用量 黃芪——其利尿作用在20克以內明顯,30克以上就趨向抑制;其對血壓影響,15克以內可升高血壓,35克以上反而降壓。有氣虛症狀時,用炙黃芪,無氣虛症狀,則用生黃芪。40克以上調節血壓の動態平衡.在王清任の補陽還五湯中重用至120g,有曰:黃芪治萎,四兩起步(16進制市斤秤四兩一錢是3克),佐以陳皮以防壅滯。 柴胡——在小柴胡湯中為君藥,用量大於其它藥一倍有餘(能透邪外出),而在逍遙散中為臣藥,用量與各藥相等(起疏肝解鬱作用),在補中益氣湯中為佐藥,用量極小(取其升舉清陽の功能,我の經驗是用3-6克)。 白術——常用量6-10克能健脾止瀉,大劑量用至30~60克,則能益氣通便。 紅花——少用可養血,稍多則活血,再多則能破血。 薄荷——用3克以疏達肝木,用至15克以發散風熱,清利頭目。 桂枝——用量不到5克,取其溫通陽氣,增加膀胱氣化功能の作用;用至10克,則溫經散寒,解肌發表,以祛除在表之風邪。 川芎——小劑量可使子宮收縮加強,大劑量反而麻庳子宮。 川芎外感頭痛,用量宜輕:最多不超過4克,高血壓肝陽頭痛,用量宜重:習用9~12克,瘀血頭痛,宜重劑量:可用至30~40克,曆代認為是治療頭痛之要藥。前人有謂“頭痛必用川芎”。然頭痛一症,病因殊多,川芎性味辛溫,功能活血行氣、祛風止痛,臨床常用以治療血瘀頭痛。

用王清任血府逐瘀湯治療血瘀頭痛,方中川芎常重用15~30g。清陳士鐸《百病辨證錄》散偏湯治偏頭痛,療效明顯,方中亦重用川芎,用量達30g之多,若減少川芎の用量,則療效不佳。若用川芎治高血壓頭痛時,亦應大劑量使用,可用10~15g。無論高血壓或低血壓所引起の頭痛,只要是血中有滯,放膽使用川芎,不但止痛效果良好,同時對血壓也有相應の調節作用。 川芎引經少陽勝於柴胡,用量不宜多,一般在4.5~6g,治療頑固性頭痛時,劑量宜大,有效量在30g以上,最多可用至45g,配伍得當立竿見影! 據近代藥理研究認為,大劑量使用川芎能降低血壓,小劑量使用能使血壓上升。有人認為川芎辛溫香竄,上行頭目,高血壓患者宜慎用。但中醫認為本品有上行頭目,下行血海の雙向性作用。川芎15克桑葉45克,這樣の劑量與配伍治療血管性頭痛有奇效 山茱萸固脫3兩(90克)見功,必與參附搭配. 穿山龍,味苦,性平,對細胞免疫和體液免疫均有調節作用,所以近年來成為治療風濕類疾病の妙藥。根據《中華本草》謂其幹品用量為6~9克,《中草藥手冊》多為15克,少數達30克,東北地區常用量也為15~30克。但根據朱良春經驗,若要取得較好の療效,其用

常用中药功效归纳表

解表药 能促进人体发汗,使侵犯肌表的邪气由汗出而解,治疗表证。 1.发散风寒药以发散风寒为主,用治恶寒发热、头身疼痛、鼻塞、苔薄白、脉浮紧的风寒表证。部分药分别兼有止咳、祛风湿止痛、通鼻窍等功效,又可治疗咳喘、头痛、风湿痹痛、鼻渊等。 2.发散风热药以发散风热为主,用以治疗发热、微恶风寒、口渴、苔薄黄、脉浮数的风热表证。部分药兼具清肺止咳、利头目咽喉、透疹等作用,故风热咳嗽、头痛、咽痛、目赤肿痛、疹出不透等可选用。 清热药 具有清热泻火、燥湿、凉血、解毒及清虚热等功效。用治温热病高热烦渴,热泻热痢,温毒发斑,痈肿疮毒及阴虚发热等里热证。 1.清热泻火药清热作用较强,用治热病邪入气分而见高热、口渴、汗出、烦躁、舌红苔黄、脉洪数实者。还分别用于肺热、胃热、心火、肝火等引起的脏腑火热证。 2.清热燥湿药清热之中燥湿力强,主要用治身热不扬、胸脘痞闷、泄泻痢疾、黄疸尿赤、湿疹湿疮、带下黄稠等湿热证,以及脏腑火热证和疮疡肿毒等病证。 3.清热凉血药有清解营、血分热邪,凉血消斑及滋阴生津的作用。主治温热病热入营分而见身热夜甚、心烦不寐、或神昏谵语、斑疹隐隐、舌绛、脉细数;热入血分而见吐血衄血、尿血便血等病证。 4.清热解毒药清热之中更长于解毒,主治痈肿疮毒、丹毒、痄腮、咽喉肿痛、热毒下痢、肺痈肠痈、虫蛇咬伤、水火烫伤、部分癌肿及其它急性热病等。 5.清虚热药以清虚热、退骨蒸为主要作用,主治肝肾阴虚,虚火内扰所致的骨蒸潮热、手足心热,以及热病后期,邪热未尽,阴液耗伤之夜热早凉等症。

清热药功效归纳表 泻下药 具有泻下通便,或润滑大肠,促进排便,或有攻逐水饮,消退水肿的作用。适用于大便秘结,胃肠积滞,实热内结及水肿等里实证。 1.攻下药泻下作用较强,兼清热泻火,主治热结便秘、燥屎坚结及实热积滞病证。 2.润下药泻下作用缓和,能润滑大肠,促使排便,适用于老年体虚,久病产后等所致的肠燥津亏便秘。 3.峻下逐水药药性峻猛有毒,能引起剧烈腹泻,有的兼利尿作用,适用于全身水肿、腹水等正气未衰之证。 泻下药功效归纳表

(完整版)中药用量

<中药用量总表> 第1章解表药 1. 发散风寒药 麻黄---煎服,2~9g。发汗解表宜生用,止咳平喘多炙用 桂枝---煎服,3~9g 紫苏---煎服,5~9g,不宜久煎 生姜---煎服,3~9g,或煎汁服附:生姜皮—煎服,3~10g 生姜汁---用量3~10滴,冲服 香薷---煎服,3~9g,用于发表,量不宜大,且不宜久煎(5—10min);用于利水消肿,量宜大,且须浓煎荆芥—煎服,4.5~9g,不宜久煎。发表透疹消疮宜生用;止血宜炒用。荆芥穗更长于祛风 防风---煎服,4.5~9g 羌活---煎服,3~9g 白芷---煎服,3~9g,外用适量 细辛---煎服,1~3g;散剂每次服0.5~1g 藁本---煎服,3~9g 苍耳子---煎服,3~9g.。或入丸散剂 附:苍耳草—本品有毒,,内服不宜过量,亦不能持续服用。用量6~15g,水煎或熬膏及入丸散。外用适量辛夷---煎服,3~9g,本品有毛,易刺激喉咙,入汤剂宜用纱布包煎 葱白---不写在处方上,要写在病历上,一般2~3段,鲜品需量多,外用适量 2. 发散风热药 薄荷---煎服,3~6g;宜后下。薄荷叶长于发汗解表,薄荷梗偏于行气和中 牛蒡子---煎服,6~12g,炒用可使其苦寒及滑肠之性略减 蝉蜕---煎服,3~10g,或单味研末冲服。一般病证用量宜小;止痉则需大量 桑叶---煎服,5~9g;或如丸散。外用煎水洗眼。蜜炙能增强润肺止咳的作用,故肺燥咳嗽多用蜜制桑叶菊花---煎服,5~9g.。疏散风热宜用黄菊花,平肝清肝宜用白菊花 蔓荆子---煎服,5~9g

柴胡---煎服,3~9g。解表退热宜生用,且用量宜稍重,10~30g;疏肝解郁宜醋炙,5~6g,可用到10g,升阳可生用或酒炙,其用量均宜稍轻 升麻---煎服,3~9g。发表透疹、清热解毒宜生用,升阳举陷宜炙用 葛根—煎服,9~15g。解肌退热、透疹、生津宜生用,升阳止泻宜煨用附:葛花—常用量3~15g 淡豆豉---煎服,6~12g 浮萍---煎服,3~9g。外用适量,煎汤浸洗 第2章清热药 1. 清热泻火药 石膏---生石膏煎服,一般为20~30g,宜打碎先煎;清气分热用,可用到60~120g。煅石膏适量外用,研末撒敷患处,研末以增强吸附性,使生肌敛疮的作用加强 知母---煎服,6~12g 芦根---煎服,干品15~30g;鲜品加倍,或捣汁用 天花粉---煎服,10~15g 竹叶---煎服,6~15g;鲜品15~30g 淡竹叶---煎服,6~9g 鸭跖草---煎服,15~30g,鲜品60~90g 栀子---煎服,5~10g。外用生品适量,研末调敷 夏枯草---煎服,9~15g。或熬膏服 决明子---煎服,10~15g;用于润肠通便,不宜久煎 2. 清热燥湿药 黄芩---煎服,3~10g。清热多生用,安胎多炒用,清上焦热可酒炙用,止血可炒炭用 黄连---煎服,2~5g。外用适量 黄柏---煎服,3~12g。外用适量 龙胆---煎服,3~6g

临床常用中临床常用中药简表

1、辛温解表药 【麻黄】 发汗解表:用于外感风寒,恶寒发热,头身疼痛,无汗脉浮紧等表实证。《麻黄汤》 宣肺平喘:用于喘咳实证。《三拗汤》《小青龙汤》《麻杏石甘汤》 利水消肿:用于水肿兼有表证,恶寒发热,脉浮等。《越婢汤》《越婢加术汤》 【桂枝】 发汗解表:用于外感风寒表证,无论有汗无汗均可应用。《桂枝汤》《麻黄汤》 温经止痛:用于风湿痹痛,胃寒腹痛、经闭、痛经。《桂枝附子汤》《小建中汤》《温经汤》 助阳化气:用于痰饮证和膀胱蓄水。《苓桂术甘汤》《五苓散》《桂枝甘草汤》 【紫苏】 发汗解表:用于外感风寒,恶寒发热,头痛鼻塞等。《杏苏散》《香苏散》 行气和胃:用于脾胃气滞,胸闷呕吐之证。 解鱼蟹毒:用于进食鱼蟹中毒引起腹痛、呕吐、腹泻等。 【荆芥】 祛风解表:用于外感风邪,恶寒发热,无汗头痛。《荆防败毒散》《银翘散》 透疹:用于麻疹透发不畅而有表证。 止血:用于衄血、便血、崩漏等出血证(炒碳用)。 【防风】 祛风解表:用于外感风邪,恶寒发热,头痛身痛等。《荆防败毒散》 胜湿:用于外感风湿或风湿痹痛。《羌活胜湿汤》 止痉:用于破伤风角弓反张,牙关紧闭,痉挛抽搐等。《玉真散》 【细辛】 发散风寒:用于阳虚外感,恶寒发热,无汗脉沉等。《麻黄附子细辛汤》 祛风止痛:用于头痛、牙痛、痹痛。《川芎茶调散》 温肺化饮:用于肺寒咳嗽,痰多清稀。《小青龙汤》 【白芷】 散寒通窍:用于外感风寒,头痛鼻塞。《九味羌活汤》 祛风止痛:用于风邪所致的眉棱骨痛、牙痛、头风痛、鼻渊头痛。《川芎茶调散》 消肿排脓:用于疮疡肿痛,为外科常用药。《仙方活命饮》 燥湿止带:用于寒湿带下,色白清稀。 【香薷】 发汗解表:用于夏季风寒挟湿、恶寒发热、无汗、头胀痛。《香薷饮》 和中化湿、利水消肿:用于水肿、小便不利。《薷术丸》 【羌活】 解表散寒:用于外感风寒、恶寒发热、头痛身痛等。《九味羌活汤》 祛风胜湿、止痛:用于风湿痹痛,以项背、肢节等上半身为宜。《蠲痹汤》 【藁本】 解表散寒:用于外感风寒所致的头痛、巅顶痛,痛连齿颊及偏头痛等。《神术散》 祛风胜湿、止痛:用于风寒湿痹,肢节冷痛等。 【辛夷】 散风寒、通鼻窍:用于鼻病,为鼻渊要药,偏于风寒常与细辛、白芷等同用;偏于风热常与薄荷、黄芩同用。 2、辛凉解表药

常用中药功效大全

常用中药功效大全 麻黄:发汗解表——宣肺平喘利水消肿 桂枝:发汗解肌——温通经脉助阳化气 紫苏:发汗解表解鱼蟹毒——行气宽中顺气安胎 生姜:发汗解表解鱼蟹毒——温中止呕温肺止咳荆芥:发表散风——透疹消疮炒炭止血 防风:发表散风——胜湿止痛止痉止泻 白芷:散风寒湿通窍止痛——燥湿止带消肿排脓 细辛:散风寒湿通窍止痛——温肺化饮苍耳子:散风寒通鼻窍止头痛——散风除湿 辛夷:散风寒通鼻窍止头痛 羌活:祛风寒湿痹解表——气雄而烈上行达表 独活:祛风寒湿痹解表——气淡而缓下行入里香薷:发汗解表化湿和中利水消肿 薄荷:疏散风热透疹利咽——清利头目疏肝解郁 牛蒡子:疏散风热透疹利咽——滑利通便解毒散肿 蝉蜕:疏散风热透疹利咽——明目退翳息风止痉桑叶:疏散风热平肝清肝明目——清肺润燥凉血止血 菊花:疏散风热平肝清肝明目——清热解毒 柴胡:发表升阳——和解退热疏肝解郁升阳举陷 升麻:发表升阳——发表透疹清热解毒升阳举陷

葛根:发表升阳——解肌退热发表透疹升阳止泻生津止渴蔓荆子:疏散风热清利头目驱风止痛 淡豆豉:解表除烦 浮萍:发汗解表透疹止痒利水消肿石膏:清热泻火除烦止渴——收敛生肌 知母:清热泻火除烦止渴——滋阴润燥 芦根:清热生津——祛痰排脓清胃止呕利尿透疹 天花粉:清热生津——清肺润燥排脓散肿 竹叶:清心除烦清热利尿——生津止渴 淡竹叶:清心除烦清热利尿——渗湿泄热 夏枯草:清肝明目降血压——散郁结 决明子:清肝明目降血压——润肠通便 栀子:泻火除烦清热利湿凉血解毒消肿止痛 黄芩:清热燥湿泻火解毒——凉血止血除热安胎 黄连:清热燥湿泻火解毒——除烦止呕 黄柏:清热燥湿泻火解毒——退热除蒸 浮萍:发汗解表透疹止痒利水消肿石膏:清热泻火除烦止渴——收敛生肌 知母:清热泻火除烦止渴——滋阴润燥 芦根:清热生津——祛痰排脓清胃止呕利尿透疹 天花粉:清热生津——清肺润燥排脓散肿 竹叶:清心除烦清热利尿——生津止渴

各种常用中药材的功能主治 用法用量

功能主治:养阴清肺,益胃生津。用于肺热燥咳,劳嗽痰血,热病津伤口渴。用法用量:~9g 玉竹 功能主治:养阴润燥,生津止渴。用于肺胃阴伤,燥热咳嗽,咽干口渴,内热消渴。 用法用量:6~12g 莲子 功能与主治:补脾止泻,益肾涩精,养心安神。用于脾虚久泻,遗精带下,心悸失眠。 用法与用量:6~15g 百合 功能主治:养阴润肺,清心安神。用于阴虚久咳,痰中带血,虚烦惊悸,失眠多梦,精神恍惚。 用法用量:6~12g 芡实 功能主治:益肾固精,补脾止泻,祛湿止带。用于梦遗滑精,遗尿尿频,脾虚久泻,白浊,带下。 用法用量:9~15g 薏苡仁 功能主治:健脾渗湿,除痹止泻,清热排浓。用于水肿,脚气,小便不利,湿痹拘挛,脾虚泄泻,肺痈,肠痈;扁平疣。 用法用量:9~30g

功能主治:补脾养胃,生津益肺,补肾涩精。用于脾虚食少,久泻不止,肺虚喘咳,肾虚遗精,带下,尿频,虚热消渴。麸炒山药补脾健胃。 用于脾虚食少,泄泻便溏,白带过多。 用法用量:15~30g 红枣 功能主治:补中益气,养血安神。用于脾虚食少,乏力便溏,妇人脏躁。 用法用量:6~15g 枸杞子 功能主治:滋补肝肾,益精明目。用于虚劳精亏,腰膝酸痛,眩晕耳鸣,内热消渴,血虚萎黄,目昏不明。 用法用量:6~12g 龙眼肉 功能主治:补益心脾,养血安神。用于气血不足,心悸怔忡,健忘失眠,血虚萎黄。 用法用量:9 ~15g 党参 功能主治:补中益气,健脾益肺。用于脾肺虚弱,气短心悸,食少便溏,虚喘咳嗽,内热消渴。 用法用量:9~30g 当归 功能主治:补血活血,调经止痛,润肠通便。用于血虚萎黄,眩晕心悸,月经不调,经闭痛经,虚寒腹痛,肠燥便秘,风湿痹痛,跌扑损伤, 痈疽疮疡。酒当归活血通经。用于经闭痛经,风湿痹痛,跌扑损伤。

-临床常用中成药大全

临床常用中成药大全 第一节亚健康 痰湿内生:香砂六君子丸, 心脾两虚:归脾丸, 肝郁气滞:逍遥丸 肝肾阴虚:滋补肝肾丸、六味地黄丸 气虚:永盛合阿胶 阴虚:六味地黄丸 阳虚:参茸三鞭丸强阳保肾丸 第二节上火 胃火:大山楂颗粒宽中顺气丸清胃黄连丸快胃舒肝丸 肝火:泻青丸乳房肿块:乳核内消液 肺火:清热地黄丸、清肺抑火丸 第三节肩周炎散寒活络丸 第四节腰背痛散寒活络丸 第五节中风以及后遗症: 中经络:再造丸、散风活络丸 肝肾阴虚:知柏地黄丸、 中脏腑阳闭:安宫牛黄丸、至宝丹、 中脏腑阴闭:苏合香丸、 中风后遗症:化瘀丸

第六节眩晕 肝阳上亢:泻肝安神丸 肾经亏损:参茸三鞭丸、六味地黄丸 气血两亏:永盛合阿胶、十全大补丸、内补养荣丸、参桂鹿 茸丸、痰湿中阻:二陈丸 第七节便秘 燥热内结:搜风顺气丸、通幽润燥丸气机郁滞:宽中顺气丸、 宽胸舒气化滞丸 虚秘:阿胶、蜂蜜气虚不运:麻仁润肠丸阴寒凝滞:半流丸 第八节泄泻 寒湿湿热:四正丸伤食症:大山楂颗粒、槟榔四消丸、加味保和丸 肝气乘脾:快胃舒肝丸、舒郁九宝丸、调味舒肝丸 脾胃虚寒:补益资生丸、蔘桂理中丸肾阳虚衰:肉蔻四神丸、四神丸 第九节食道疾病 痰气交阻:二陈丸瘀血内结:九气拈痛丸津亏热结:搜风顺气丸 气虚阳亏:蔘桂理中丸、金匮肾气丸 第十节腹痛 虚寒证:蔘桂理中丸补益资生丸气滞症:舒郁九宝丸 血瘀证:九气拈痛丸 食积症:大山楂颗粒、加味保和丸 第十一节胃痛

气滞胃痛:快胃舒肝丸良附丸血瘀胃痛:九气拈痛丸食滞胃痛:加味保和丸、大山楂颗粒虚寒胃痛:蔘桂理中丸、补益资生丸阴 虚胃痛:补益蒺藜丸胃脘灼热疼痛:搜风顺气丸 第十二节呕吐 外邪犯胃:藿香正气水 饮食停滞:大山楂、加味保和丸痰饮内阻:二陈丸 肝气犯胃:快胃舒肝丸 胃阴不足:补益蒺藜丸、脾胃虚寒:补益资生丸、蔘桂理中丸 第十三节月经不调 肝气郁滞:坤顺丸血虚证:宁坤养血丸气不摄血:参桂鹿茸丸、内补养荣丸 血热内扰:清热凉血口服液 第十四节心肌炎 营心丹 第十五节痛经 气滞血瘀:调经益灵胶囊阳虚内寒:蔘桂理中丸 气血虚弱:参桂鹿茸丸、内补养荣丸 肝肾虚损:坤顺丸、六味地黄丸 第十六节咳嗽 风寒袭肺:参苏丸、参苏宣肺丸风热犯肺:止咳枇杷露、安嗽化痰丸

常用中药按功效分类

常用中药按功效分类 一.解表药 发散风寒药:麻黄桂枝紫苏生姜香薷荆芥防风羌活白芷细辛藁本苍耳子辛夷 发散风热药:薄荷牛蒡子蝉蜕桑叶菊花蔓荆子柴胡升麻葛根淡豆豉浮萍野菊花木贼 二、清热药 清热泻火药:石膏知母芦根天花粉淡竹叶栀子夏枯草决明子谷精草寒水石密蒙花青葙子鸭趾草清热燥湿药:黄芩黄连黄柏龙胆草秦皮苦参白鲜皮清热解毒药:金银花连翘穿心莲大青叶板蓝根青黛贯众蒲公英紫花地丁野菊花重楼土茯苓 鱼腥草大血藤败酱草射干山豆根白头翁 白花蛇舌草熊胆地耳草金荞麦鸡屎藤漏芦 龙葵马勃马齿苋青果天葵子石见穿 清热凉血药:生地黄玄参牡丹皮赤芍紫草水牛角 清虚热药:青蒿白薇地骨皮银柴胡胡黄连 三、泻下药 攻下药:芒硝番泻叶芦荟大黄 润下药:火麻仁郁李仁松子仁 峻下逐水药:甘遂京大戟芫花商陆牵牛子巴豆

祛风湿散寒药:独活威灵仙川乌蕲蛇木瓜蚕沙海风藤路路通伸筋草透骨草乌梢蛇寻骨风徐长卿 草乌 祛风湿清热药:秦艽防己络石藤雷公藤豨草穿山龙海桐皮老鹳草桑枝丝瓜络 祛风湿强筋骨药:五加皮桑寄生狗脊川牛膝鹿衔草千年健五:化湿药 藿香佩兰苍术厚朴砂仁白豆蔻草果草豆蔻六:利水渗湿药 利水消肿药:茯苓薏苡仁猪苓泽泻香加皮赤小豆 冬瓜皮冬瓜子茯苓皮 利尿通淋药:车前子滑石木通瞿麦地肤子海金沙石韦萆薢萹蓄车前草通草 利湿退黄药:茵陈金钱草虎仗垂盆草鸡骨草溪黄草七:温里药 附子干姜肉桂吴茱萸小茴香丁香高良姜胡椒花椒荜茇荜澄茄大茴 八:理气药 陈皮青皮枳实木香沉香檀香川楝子乌药青木香荔枝核香附佛手薤白柿蒂八月札大腹皮甘松橘核橘络九香虫玫瑰花梅花青礞石枳壳

山楂神曲麦芽稻芽莱菔子鸡内金 十:驱虫药 使君子苦楝皮槟榔南瓜子鹤草芽雷丸鹤虱榧子 十一:止血药 凉血止血药:小蓟大蓟地榆槐花侧柏叶白茅根苎麻根化瘀止血药:茜草蒲黄降香三七 收敛止血药:白及仙鹤草棕榈炭血余炭藕节 温经止血药:艾叶炮姜灶心土 十二:活血化瘀药 活血止痛药:川芎延胡索郁金姜黄乳香没药五灵脂活血调经药:丹参红花桃仁益母草牛膝鸡血藤 王不留行充蔚子月季花泽兰 活血疗伤药:土鳖虫马钱子自然铜苏木骨碎补血蝎刘寄奴 破血消癥药:莪术三棱水蛭穿山甲虻虫 十三:化痰止咳平喘药 温化寒痰药:姜半夏天南星禹白附白芥子皂荚旋复花百前猫爪草法半夏京半夏 清化热痰药:川贝母浙贝母瓜蒌竹茹竹沥天竺黄前胡桔梗海藻昆布黄药子海蛤壳

中药美容面膜配方大全

中药美容面膜配方大全 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

中药美容面膜配方大全 美容其实很简单,中药网推荐:自制中药美容面膜配方。中药美容面膜是我们中医传统的治疗方法,中药美容面膜由于副作用小,效果明显持久,同时能很好的改善我们的肤质,所以受到广大朋友的欢迎。自己动手制作也未尝不可。只要用法得当,有据可循,一样能让你的皮肤白皙、滋润、有光泽。今天就为女性朋友介绍中药美容面膜配方大全。 中药美容面膜配方一、人参润肤面膜 材料与做法:人参、当归、桔梗、玄参、白芨磨成粉末,加上天花粉、上好珍珠粉等调成。 中药网提醒:干性肤质者可加桃仁或冬瓜仁。 中药美容面膜配方二、三白面膜 材料与做法:白芷粉1茶匙、白茯苓粉2茶匙、白芨粉1茶匙、芦荟鲜汁、蜂蜜或牛奶适量。将以上三种粉混和,冬天加蜂蜜适量调和,如果感觉黏就加几滴牛奶。夏天或是超油皮肤就只加牛奶适量调和。每次敷于面部20~30分钟。 中药网提醒:常用此款面膜可以起到柔嫩肌肤、美白润泽之功效。 中药美容面膜配方三、绿豆三白面膜 材料与做法:绿豆粉、白芷粉、白茯苓、白芨粉以2:1:2:1的比例调制,可酌加1个鸡蛋蛋清或蜂蜜。 中药网提醒:喜好花香者,可加玫瑰精油或研成末的干燥桂花。 中药美容面膜配方四、美白紧致面膜 材料与做法:白芷18克,白芨18克,藁本18克,白附子18克,蛋清1个,蒸馏水20毫升。将药材分别磨为细末,混合均匀,加蛋清,如浓稠,加适量蒸馏水调匀,敷于脸部20~30分钟,待敷料八分干时洗净。 中药网提醒:油性皮肤者每周2次,干性皮肤者每周1次,其效果集美白与紧致肌肤于一体。 中药美容面膜配方五、当归醒肤保湿面膜 材料与做法:当归9克、甘草3克、白芷9克、蛋清1个、姜黄3克、蒸馏水10毫升。将药材分别磨为细末,混合均匀,加蛋清,如浓稠加适量蒸馏水调匀,敷于脸部20~30分钟,敷料八分干洗净,油性每周2次,干性1次。 中药网提醒这款面膜具有活血醒肤、润肤保湿的神奇效果,是四季皆宜的靓颜佳品。 中药美容面膜配方六、滋养美白面膜 材料与做法:当归30克、川芎30克、白芷130克、益母草30克、乌梅15克。将研成的极细粉末,装瓶备用。每晚取适量用牛奶调成糊状敷面,至八分干时洗净,连用15~20天。

常见中药大全,中药名称及作用

常见中药大全中药名称及作用 辛温解表药: 麻黄:辛、微苦,温。归肺、膀胱经。发汗、平喘、利水(外感风寒表实证) 桂枝:辛甘温,归心、肺、膀胱经。发汗解表、温经通阳。(风寒湿痹、痰饮蓄水、胸痹) 紫苏:辛温,归肺脾经。发表散寒,行气宽中,解鱼蟹毒(脾胃气滞) 荆芥:辛微温。归肺肝经。去风解表,透疹疗疮,止血。 防风:辛甘微温;归膀胱肝脾经。去风解表、胜湿止痛,解痉。 羌活:辛苦温,归膀胱肾经。解表散寒、去风胜湿,止痛。 白芷:辛温,归肺胃经。解表去风,燥湿,消肿排脓,止痛。(阳明头痛,寒湿带下) 生姜:辛微温。归肺脾经。发汗解表,温中止呕,温肺止咳。(胃寒呕吐) 香薷:辛微温。归肺胃经。发汗解表,和中化湿,利水消肿。(阴暑、水肿、小便不利) 辛夷:辛温。归肺胃经。散风寒,通鼻窍。 藁本:辛温;归膀胱经。发表散寒,去风胜湿,止痛。 苍耳子:辛苦温。有小毒。归肺经。宣通鼻窍,去风湿,止痛。 辛凉解表药: 薄荷:辛凉。归肝肺经。疏散风热,清利头目,利咽,透疹。 蝉蜕:甘寒。归肺肝经。疏散风热,透疹、明目退翳,熄风止痉。 牛蒡子:辛苦寒。归肺胃经。疏散风热,解毒透疹,利咽散肿。 桑叶:苦甘寒。归肺肝经。疏散风热,清肺润燥,平肝明目。 菊花:辛甘苦,微寒。归肺肝经。疏风清热,解毒明目。 葛根:甘辛凉。归脾胃经。解肌退热,透发麻疹,生津止渴,

生阳止泻。 柴胡:苦辛微寒,归心包络、肝、三焦、胆经。和解退热,,疏肝解郁,升举阳气。(伤寒邪在少阳、肝气郁结、气虚下陷致肛脱等) 升麻:辛甘微寒。归肺脾胃大肠经。发表透疹,清热解毒,升阳举陷。(中气虚弱、气虚下陷致肛脱等) 蔓荆子:辛苦平。归膀胱肝胃经。疏散风热,清利头目。 淡豆豉:辛肝微苦,寒。归肺胃经。解表除烦。 清热泻火药: 石膏:辛甘、大寒,归肺胃经。清热泻火,除烦止渴,收敛生肌。(温热在气分,肺热咳喘) 知母:苦甘寒。归肺胃肾经。清热泻火,滋阴润燥。 栀子:苦寒,归心肺肝胃三焦经。泻火除烦,清热利湿,凉血解毒,消肿止痛。(肝胆湿热、) 夏枯草:苦辛寒。归肝胆经。清肝火、散郁结、降血压。 芦根:甘寒,归肺胃经。清热生津,止呕除烦。 天花粉:甘微苦微寒。归肺胃经。清热生津,清肺润燥,消肿排脓。 淡竹叶:甘淡寒,归心胃小肠经。清热除烦、利尿。 清热燥湿药: 黄芩:苦寒。归肺胆胃大肠经。清热燥湿,泻火解毒,止血安胎。 黄连:苦寒。归心肝胃大肠经。清热燥湿,泻火解毒。 黄柏:苦寒,归肾、膀胱大肠经。清热燥湿,泻火解毒,退虚热。 龙胆草:苦寒,归肝胆膀胱经。清热燥湿,泻肝胆火。 苦参:苦寒,归心肝胃、大肠膀胱经。清热燥湿,祛风杀虫,利尿。 清热凉血药: 生地黄:甘苦寒,归心肝经。清热凉血,养阴生津。(热入营血、血热妄行等热病) 玄参:苦甘咸寒,归肺胃肾经。清热凉血,滋阴解毒。

常用毒性中药饮片和用法用量

毒性药品 1、硫磺:酸、温、有毒。 功能主治:壮阳,杀虫。治阳痿。虚寒。泻痢,大便冷秘。外用治疥癣。 用法用量:内服研末,0.5—3克。外用适量。 2、制川乌:辛热、有毒。 功能主治:祛寒湿,散风邪,温经止痛。治风寒湿痹,历节风痛,四肢拘挛,半身不遂,头风头痛,心腹冷痛,阴疽肿毒。 用法用量:内服1—3克,外用适量。 3、制草乌:辛苦热,有大毒。 功能主治:祛风除湿,温经止痛。用于风寒湿痹,关节疼痛,心腹冷痛,寒疝作痛,麻醉止痛,一般用制草乌。 用法用量:外用适量,生品勿内服。 4、黑附片:辛苦大热,有毒。 功能主治:回阳补火,散风除湿。治阴盛格阳,大汗亡阳,吐利厥逆,心腹冷痛,脾泄冷痢,脚气水肿,小儿慢毒,风寒湿痹。 用法用量:内服3---15克,外用适量。 5、吴茱萸:辛,苦温,有毒。 功能主治:温中,止痛,理气,燥湿。治呕逆吞酸,厥阴头痛,脏寒吐泻,脘腹胀痛,脚气,疝气,口疮,溃疡,齿痛,湿疹,。 用法用量:内服1—5克,外用适量。 6、细辛:辛、温,有小毒。 功能主治:祛风解表,散寒止痛,温肺化饮,通鼻。用量过大或煎煮时间过短,易引起中毒。中毒症状有头痛,呕吐等,严重者牙关紧闭,抽搐等,最后可因呼吸麻痹而死亡。 用法用量:内服1—3克,入丸散0.5—1克,外用适量。 8、天南星:苦、辛、温,有毒 功能主治:燥湿化痰,祛风定惊,消肿散结。 用法用量:2.4——4.5克 9、冰片:辛、苦、凉 功能主治:通诸窍,散郁火,去翳明目,消肿止痛。 治中风口噤,热病神昏,惊痫痰迷,气闭耳聋,喉痹,口疮,中耳炎,痈肿,痔疮,目赤翳膜,蛲虫病。 用法与用量:内服,入丸、散,0.5~1分。 外用:研末撒或调敷。 10、雷公藤:苦、大毒。 功用主治:杀虫,消炎,解毒。 宜忌:本品有大毒,内服宜慎。使用本药须去除表皮,主要用其木质部。因主要毒素含于皮部,而且雷公藤必须先煎2小时才可以和其他药共煎。

常用中药功效比较汇总

常用中药功效比较 1,麻黄与桂枝 共同点:均有发汗解表的功效,都可用于风寒表证。 不同点:麻黄,以宣散为主,发汗力强。适用于外感风寒,恶寒无汗的表实证。并有宣肺平喘,利水消肿之功。用于肺气壅揭之咳喘证及水肿。桂枝,以温通为主,发汗力较缓,外感风寒,无论有汗的表虚证和无汗的表实证均可用。桂枝温通经脉,助阳化气,常用治寒凝血滞诸痛证,痰饮,蓄水证以及心悸脉结代等证。 2,苍耳子与辛夷 共同点:质轻,性升浮。解表力弱,善于通窍。常相须为用,用治鼻渊头痛。 不同点:苍耳子祛风除湿,用于风湿痹痛,风疹瘙痒。辛夷专治鼻渊(鼻流浊涕,量多不止),为治鼻渊头痛之要药。 3,桑叶与菊花共同点:均轻清发散,发散风热,平肝明目。用于风热感冒或温病初起,以及肝经风热或肝火上炎之眩晕头痛,目赤昏花等证。常相须为用以增强疗效。 不同点:桑叶清肺润肺力强。常用于燥热伤肺之干咳少痰,兼凉血止血。用于血热吐衄轻证。菊花清肝平肝力优。常用于肝阳上亢之头痛,眩晕,惊风,兼能清热解毒,用治疔疮肿毒。 4,柴胡与升麻 共同点:均为发散风热药,具升阳举陷之功效。用于外感风热表征及中气下陷之证。不同点:柴胡退热作用较强,能和解少阳半表半里之邪,为治少阳证要药。并善于疏肝解郁,清胆截疟,用于肝气郁结之证及疟疾等。升麻长于透疹,用于麻疹疹出不畅,并善于清热解毒,用于热毒所致的多种病症。 5,石膏与知母共同点:均有清热泻火,除烦止渴之功效。用于温热病邪在气分,壮热,烦渴,汗出,脉洪大等肺胃气分实热证,以及肺热咳嗽等证,两味药常相须为用。 不同点:石膏辛甘大寒,重在清解,泻火力较强。善清胃肺实热,故肺热咳嗽,胃火上炎,头痛,牙龈肿痛多用。煅石膏还有收敛生肌之功,外用与疮疡溃而不敛,湿疹浸淫,水火烫伤等证。 知母苦甘性寒质润,重在清润,清热之中又善滋阴润燥,滋肺肾之阴而润肺除蒸,故多用于肺燥干咳,阴虚消渴,肠燥便秘以及肾阴不足之骨蒸潮热等证。 6,黄芩,黄连,黄柏共同点:苦寒,清热燥湿,泻火解毒。可治疗湿热,火毒所致的病证,如泻痢,黄疸,疮痈,湿疹,湿疮等。 不同点:黄芩长于清上焦湿热,清肺热,并可凉血止血,清热安胎。用于湿温暑湿,肺热咳嗽,少阳寒热,血热吐衄,胎热不安等证。 黄连药力较强,长于清中焦湿热,湿热泻痢尤宜,并可清心,胃之火而除烦止呕,解热。用于高热烦躁,心烦不眠,血热出血,胃热呕吐,消谷善饥等。黄柏苦寒下达,长于清下焦湿热,泻肾火,退虚热。多用于湿热下注,带下黄臭,足膝肿痛,热淋涩痛以及阴虚发热,盗汗遗精等。 7,金银花与连翘共同点:清热解毒,疏散风热,同治痈肿疮毒。外感风热及温病邪在卫气营血等证。不同点:金银花甘寒不伤胃,疏散风热之力较强,并能凉血止痢,治疗热毒血痢。连翘苦寒,偏清泄里热,并可消痈散结,用于瘰疬痰核。连翘心长于清心泻火,善治热陷心包,高热神昏等。 8,大青叶与板蓝根共同点:都有清热解毒凉血之功,都可用于温病初起和热入营血,风热表证,痈肿疮毒,

超实用的中药美容配方

超实用的中药美容配方 2010-03-15 17:25:54 医学【大中小】【打印】共有评论0条中药美容方-美白篇 超实用的中药美容配方 1、要体谅古代的医术还有纰漏之处,有一些会致癌,或者是不科学的用药掺和在里面。譬如轻粉,铅粉,官粉等等都是不能用的。虽然只是极少数,但在用药前一定要先过问懂中医师,取其精华就好。 2、美容中药有些时候是可以加上一些自己懂得的药品,譬如当归、青黛、滑石、糯米等等,有经验以后就可以依据自己的需要适量添加。 3、美容中药分量是比较宽松的。譬如想要美白效果好一些的可以多加白芷,长痘痘的可以多加绿豆、薄荷两种,总之各取所需就好哦! 4、强烈建议大家自己配药!不要觉得麻烦,因为一些大药房已经有代客磨粉的服务。用莹肌如玉散来说,自己配200g用不到10元,但在网上买要用60元100g!哪里比较划算相信大家明白! 1、玉蓉散 【组成】白蔹、白芷、细辛、白蒺藜、白术、甘松、白僵蚕、白芨、白莲心、白茯苓、白附子、薏苡仁各50g、檀香、防风各15g、白丁香30g、珍珠粉依喜好、薄荷10g

【功效】镇静、美白肌肤 【制备】全部打成微末 【用法】调和蛋青或清水,敷脸 个人心得:在网上流行着很多个版本的玉容散,唯有这一个是真正的、当年慈禧太后每天使用的药方。里面本来还有一些医治风湿的药,已经被去掉了。这个药很耐用哦,我制了200克,用了两个月,每天都用哦!皮肤一天比一天白嫩!里面含有薄荷会让脸有凉凉的感觉,对于晒后镇静、防痘都有一定的作用。 2、莹肌如玉散【来源】《普济方》 【组成】楮实150克,白芨30克,升麻250克,甘松21克,白芷,白丁香、砂仁各15克,糯米末600克,山奈9克,绿豆150克,皂角900克(去弦及子)。 【功效】润泽肌肤,去垢除斑。 【制备】上药共研为末,和匀。 【用法】常用敷脸 个人心得:这是明朝时为一位贝勒研制的专用药。古时候的人也长痘痘嘛~而这一个药方是专用以清痘疤的,同样的对于去斑也有很好的效果哦!可润滑肌肤,荡涤去垢,又可祛风除湿,对面部皮肤粗黑、黑斑或粉刺有一定治疗作用 3、百效洗面药【来源】《外科百科金书》 【组成】皂角60克,升麻16克,楮实10克,绿豆、白芨、白芷。天花粉各2克,甘松、山奈、砂仁、白丁香各5克。 【制备】共研成细末 【用法】以水研为浓汁涂洗面部。 【功效】此散专治去黑黯、 4、八白散【来源】《必用全书》 【组成】白丁香、白蒺藜、白僵蚕、白芨、白丑、白芷各90克,白附子、白茯苓各15克,皂角(去皮、弦)三个,绿豆少许 【制备】共研为极细粉末备用

常用中药用法用量96285.doc

如对你有帮助,请购买下载打赏,谢谢! 常用中药用法用量 黄芪——其利尿作用在20克以内明显,30克以上就趋向抑制;其对血压影响,15克以内可升高血压,35克以上反而降压。有气虚症状时,用炙黄芪,无气虚症状,则用生黄芪。40克以上调节血压的动态平衡.在王清任的补阳还五汤中重用至120g,有曰:黄芪治萎,四两起步(16进制市斤秤四两一钱是3克),佐以陈皮以防壅滞。 柴胡——在小柴胡汤中为君药,用量大于其它药一倍有余(能透邪外出),而在逍遥散中为臣药,用量与各药相等(起疏肝解郁作用),在补中益气汤中为佐药,用量极小(取其升举清阳的功能,我的经验是用3-6克)。 白术——常用量6-10克能健脾止泻,大剂量用至30~60克,则能益气通便。 红花——少用可养血,稍多则活血,再多则能破血。 薄荷——用3克以疏达肝木,用至15克以发散风热,清利头目。 桂枝——用量不到5克,取其温通阳气,增加膀胱气化功能的作用;用至10克,则温经散寒,解肌发表,以祛除在表之风邪。 川芎——小剂量可使子宫收缩加强,大剂量反而麻庳子宫。 川芎外感头痛,用量宜轻:最多不超过4克,高血压肝阳头痛,用量宜重:习用9~12克,瘀血头痛,宜重剂量:可用至30~40克 历代认为是治疗头痛之要药。前人有谓“头痛必用川芎”。然头痛一症,病因殊多,川芎性味辛温,功能活血行气、祛风止痛,临床常用以治疗血瘀头痛。 用王清任血府逐瘀汤治疗血瘀头痛,方中川芎常重用15~30g。清陈士铎《百病辨证录》散偏汤治偏头痛,疗效明显,方中亦重用川芎,用量达30g之多,若减少川芎的用量,则疗效不佳。若用川芎治高血压头痛时,亦应大剂量使用,可用10~15g。无论高血压或低血压所引起的头痛,只要是血中有滞,放胆使用川芎,不但止痛效果良好,同时对血压也有相应的调节作用。 川芎引经少阳胜于柴胡,用量不宜多,一般在4.5~6g,治疗顽固性头痛时,剂量宜大,有效量在30g以上,最多可用至45g,配伍得当立竿见影! 据近代药理研究认为,大剂量使用川芎能降低血压,小剂量使用能使血压上升。有人认为川芎辛温香窜,上行头目,高血压患者宜慎用。但中医认为本品有上行头目,下行血海的双向性作用。川芎15克桑叶45克,这样的剂量与配伍治疗血管性头痛有奇效 山茱萸固脱3两(90克)见功,必与参附搭配. 穿山龙,味苦,性平,对细胞免疫和体液免疫均有调节作用,所以近年来成为治疗风湿类疾病的妙药。根据《中华本草》谓其干品用量为6~9克,《中草药手册》多为15克,少数达30克,东北地区常用量也为15~30克。但根据朱良春经验,若要取得较好的疗效,其用量须40~50克,30克以下收效不明显。 黄连最苦,然治糖尿病这一甜病特效,通常剂量为每日30克(30克是基本,配干姜以防伤胃),而治疗糖尿病酮症,每日剂量多达120克,降糖迅速. 益母草调经用10-15克,据朱良春观察,益母草的利尿作用,每日用到30~45克尚不见效,须加至60~75克,始奏明显之效。90~120克时其效更佳,常用以治疗急性肾炎之尿少、

临床常用中成药大全

临床常用中成药大全 临床常用中成药大全 第一节亚健康 痰湿肝火:泻青丸乳房肿块:乳核内消液 肺火:清热地黄丸、清肺抑火丸 第三节肩周炎散寒活络丸 第四节腰背痛散寒活络丸 第五节中风以及后遗症 : 中经络:再造丸、散风活络丸 肝肾阴虚:知柏地黄丸、 中脏腑阳闭:安宫牛黄丸、至宝丹、 中脏腑阴闭:苏合香丸、 中风后遗症:化瘀丸 第六节眩晕 肝阳上亢:泻肝安神丸 肾经亏损:参茸三鞭丸、六味地黄丸 气血两亏:永盛合阿胶、十全大补丸、内补养荣丸、参桂鹿茸丸、痰湿中阻:二陈丸 第七节便秘 燥热内结:搜风顺气丸、通幽润燥丸气机郁滞:宽中顺气丸、宽胸舒气化滞丸虚秘:阿胶、蜂蜜气虚不运:麻仁润肠丸阴寒凝滞:半流丸 第八节泄泻

寒湿湿热:四正丸伤食症:大山楂颗粒、槟榔四消丸、加味保和丸肝气乘脾:快胃舒肝丸、舒郁九宝丸、调味舒肝丸 脾胃虚寒:补益资生丸、蔘桂理中丸肾阳虚衰:肉蔻四神丸、四神丸 第九节食道疾病 痰气交阻:二陈丸瘀血内结:九气拈痛丸津亏热结:搜风顺气丸气虚阳亏:蔘桂理中丸、金匮肾气丸 第十节腹痛 虚寒证:蔘桂理中丸补益资生丸气滞症:舒郁九宝丸血瘀证:九气拈痛丸 食积症:大山楂颗粒、加味保和丸 第十一节胃痛 气滞胃痛:快胃舒肝丸良附丸血瘀胃痛:九气拈痛丸食滞胃痛:加味 保和丸、大山楂颗粒虚寒胃痛:蔘桂理中丸、补益资生丸阴虚胃痛:补益蒺藜丸胃脘灼热疼痛:搜风顺气丸 第十二节呕吐 外邪犯胃:藿香正气水 饮食停滞:大山楂、加味保和丸痰饮内阻:二陈丸 肝气犯胃:快胃舒肝丸 胃阴不足:补益蒺藜丸、脾胃虚寒:补益资生丸、蔘桂理中丸 第十三节月经不调 肝气郁滞:坤顺丸血虚证:宁坤养血丸气不摄血:参桂鹿茸丸、内补 养荣丸 血热内扰:清热凉血口服液 第十四节心肌炎 营心丹

中药功效归纳表解

中药功效归纳表解 麻黄:发汗解表——宣肺平喘利水消肿 桂枝:发汗解肌——温通经脉助阳化气 紫苏:发汗解表解鱼蟹毒——行气宽中顺气安胎 生姜:发汗解表解鱼蟹毒——温中止呕温肺止咳 荆芥:发表散风——透疹消疮炒炭止血 防风:发表散风——胜湿止痛止痉止泻 白芷:散风寒湿通窍止痛——燥湿止带消肿排脓 细辛:散风寒湿通窍止痛——温肺化饮 苍耳子:散风寒通鼻窍止头痛——散风除湿 辛夷:散风寒通鼻窍止头痛 羌活:祛风寒湿痹解表——气雄而烈上行达表 独活:祛风寒湿痹解表——气淡而缓下行入里 香薷:发汗解表化湿和中利水消肿 薄荷:疏散风热透疹利咽——清利头目疏肝解郁 牛蒡子:疏散风热透疹利咽——滑利通便解毒散肿 蝉蜕:疏散风热透疹利咽——明目退翳息风止痉 桑叶:疏散风热平肝清肝明目——清肺润燥凉血止血 菊花:疏散风热平肝清肝明目——清热解毒 柴胡:发表升阳——和解退热疏肝解郁升阳举陷 升麻:发表升阳——发表透疹清热解毒升阳举陷 葛根:发表升阳——解肌退热发表透疹升阳止泻生津止渴蔓荆子:疏散风热清利头目驱风止痛 淡豆豉:解表除烦 浮萍:发汗解表透疹止痒利水消肿 石膏:清热泻火除烦止渴——收敛生肌 知母:清热泻火除烦止渴——滋阴润燥 芦根:清热生津——祛痰排脓清胃止呕利尿透疹 天花粉:清热生津——清肺润燥排脓散肿

竹叶:清心除烦清热利尿——生津止渴 淡竹叶:清心除烦清热利尿——渗湿泄热 夏枯草:清肝明目降血压——散郁结 决明子:清肝明目降血压——润肠通便 栀子:泻火除烦清热利湿凉血解毒消肿止痛 黄芩:清热燥湿泻火解毒——凉血止血除热安胎 黄连:清热燥湿泻火解毒——除烦止呕 黄柏:清热燥湿泻火解毒——退热除蒸 苦参:清热燥湿杀虫止痒——燥湿止泻清热利尿 白鲜皮:清热燥湿杀虫止痒——清热解毒祛风痛痹 龙胆草:清肝泻火清热燥湿 银花:清热解毒疏散风热——凉血止痢 连翘:清热解毒疏散风热——消肿散结清心利尿 蒲公英:清热解毒消痈散结——清肝明目通经下乳利湿通淋紫地丁:清热解毒消痈散结——清肝明目解蛇毒 野菊花:清热解毒消痈散结——泻火解毒利咽明目 大青叶:清热解毒凉血散肿——凉血消斑 板蓝根:清热解毒凉血散肿——利咽散结 青黛:清热解毒凉血散肿——清肝泻火息风定惊 鱼腥草:清热解毒消痈排脓——利尿通淋 败酱草:清热解毒消痈排脓——祛瘀止痛 射干:清热解毒利咽——降气祛痰 山豆根:清热解毒利咽——泻火散肿 马勃:清热解毒利咽——清肺止血 白头翁:清热解毒凉血止痢 马齿苋:清热解毒凉血止痢——凉血止血 鸦胆子:清热解毒凉血止痢——截疟腐蚀赘疣 熊胆:清热解毒凉肝息风定惊——清肝明目 牛黄:清热解毒凉肝息风定惊——化痰开窍