数学模型——原子弹爆炸的能量估计

原子弹爆炸的能量估计

一、问题提出

1945年7月16日,美国科学家在墨西哥州阿拉莫戈多沙漠进行了“三位一体实验”,试爆了全球第一颗原子弹。这一事件令全球震惊。由此开始了一个新的时代。

当时,有关原子弹的所有资料都是保密的,一般人无法知道。两年后,美国政府首次公布了这次爆炸的录像带,但是仍未公布任何数据。

英国物理学家Taylor(1886-1975)通过研究爆炸时的录像带,建立数学模型对这次爆炸所释放的能量进行了估计,得到的结果为19.2千吨。这次爆炸所释放的实际能量为21千吨。

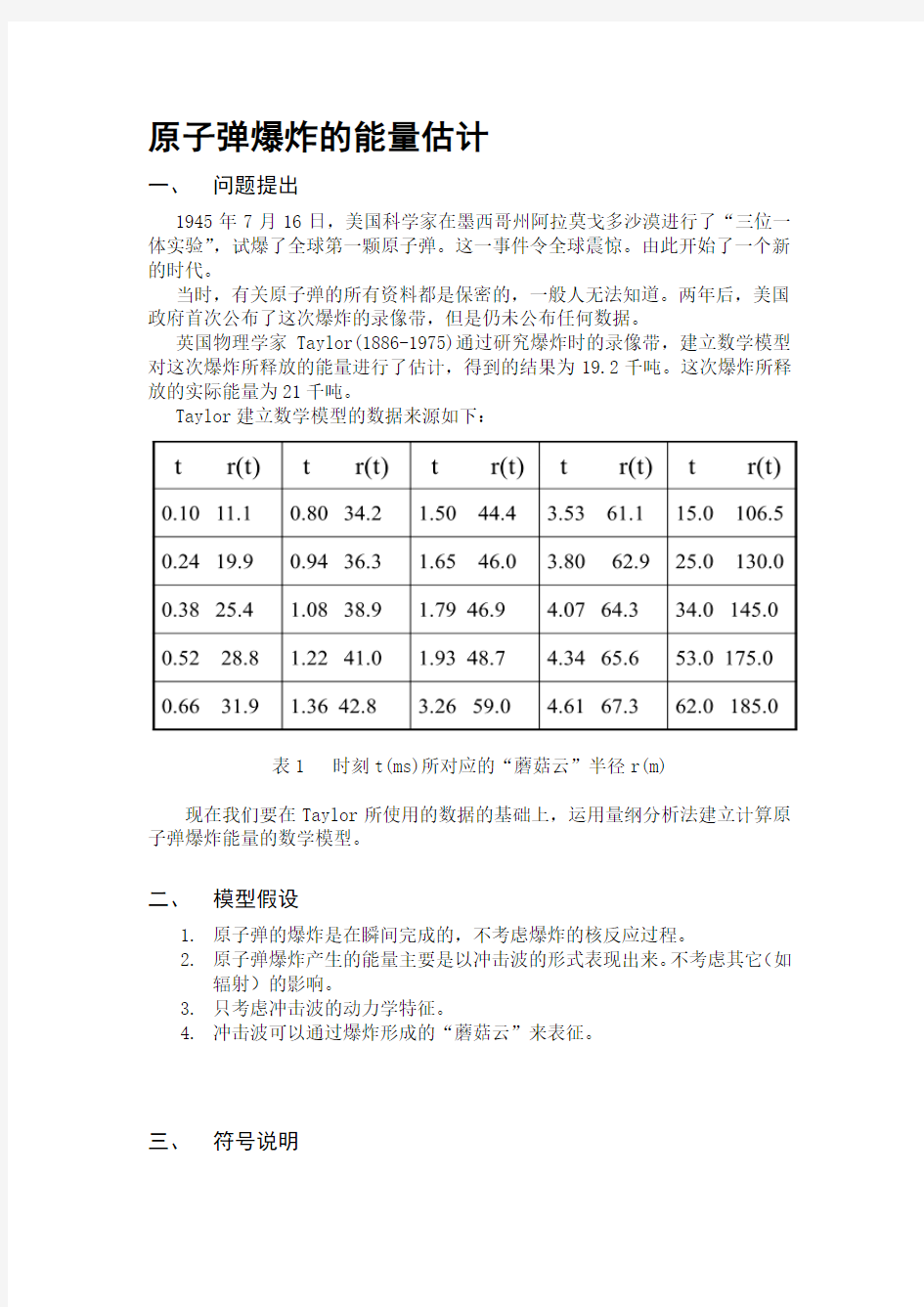

Taylor建立数学模型的数据来源如下:

表1 时刻t(ms)所对应的“蘑菇云”半径r(m)

现在我们要在Taylor所使用的数据的基础上,运用量纲分析法建立计算原子弹爆炸能量的数学模型。

二、模型假设

1.原子弹的爆炸是在瞬间完成的,不考虑爆炸的核反应过程。

2.原子弹爆炸产生的能量主要是以冲击波的形式表现出来。不考虑其它(如

辐射)的影响。

3.只考虑冲击波的动力学特征。

4.冲击波可以通过爆炸形成的“蘑菇云”来表征。

三、符号说明

四、 问题分析

首先,我们从题目叙述中可以得知,因为缺乏详实的的数据资料,我们不能从从爆炸录像中去推断原子弹爆炸的全过程,从而用能量转化等规律去分析爆炸产生的能量较困难。

其次,爆炸产生的能量主要是以冲击波和辐射的方式向外扩散,这在录像当中是看不到的。一般地,爆炸产生的冲击播以爆炸点为中心呈球面向四周传播。爆炸产生的能量越大,在一定时刻冲击波就会传的越远。而冲击波又可以通过爆炸形成的“蘑菇云”表现出来。

据此我们我们可以推断出:爆炸形成的“蘑菇云”的半径与时间有关,与能量有关,还与“蘑菇云”周围的空气密度有关,与大气压强有关。从而可以通过量纲分析法确定这些量之间的函数关系。

五、 模型建立与求解 1) 模型建立

根据上文得出结论,使用量纲分析法来尝试建立数学模型。根据Pi 定理,设爆炸中,冲击波的半径r 、时间t 、能量E 、空气密度ρ、大气压强P 满足的一般

函数形式为:

(1)

由于爆炸是在瞬时间完成的,不考虑爆炸过程所需时间。故只考虑能量释放后的冲击波传播的物理过程。所以这是一个动力学问题,取3个基本量纲:长度L ,质量M 和时间T ,则(1)中各个物理量的量纲分别是:

[r] = L, [t] = T, [E] = L 2MT -2, [ρ] = L -3M, [P] = L -1MT -2

(,,,,)0

f r t E P ρ=

由此得到量纲矩阵为:

因为Rank (A )= 3齐次方程Ay = 0有m - r = 5 – 3 = 2 个基本解,即方程组有无穷多个解。

设其中的两个基本解为:

根据量纲分析的Bucking-ham Pi 定理,由这2个基本解可以得到2个无量纲量

(2)

(3)

且存在某个函数F 使得

(4)

与(1)等价。取(4)的特殊形式2()πφπ=1,由(2)、(3)可得

(5)

(6)

于是

35102310011101202A ?--????=????--??

(1,2/5,1/5,1/5,0)T

y =--(0,6/5,2/5,3/5,1)T

y =--2/5

1/5

1/5

1/5

12

(

)

rt

E

r t E

ρ

πρ

--==656/52/53/5

1/5223()

t P t E P E πρρ

--==ππ12F(,)=0

6

5

1/5

1/5

223()()t P r t E E ρ

?ρ

=265

1/5

1/523()()

t E

t P r E ?ρρ

=

2) 数值求解

现在问题简化为根据函数式(6)以及得到的数据来求出爆炸能量E 的大小。

当中E 的数量级远远大于t,P 的数量级,所以可以认为2

0π≈,

建议(0)

1?≈故可以得到更简单的函数式:

E ,ρ均为常数,1/5()E

ρ

作为b r at =的系数a

两边取对数得;11

log log r a t b b

+=log

求解过程: 使用MATLAB 对数据进行函数拟合:

651/52

23()t P E πρ=2

1/5

1/52/5

(

)

()t E

E

r r t

ρ

ρ

→==

求出b=0.3883与量纲分析结果b=2/5一致

同时可以求出1

a b

log =6.942

所以598.136a ==1/5()E

ρ

ρ可取1.25kg/m 3

即可推出:

5E a ρ==9.57e+13

1千吨TNT 的盒子能量=4.184x1012焦耳 可得原子弹的爆炸能量是22.8727

与实际结果21千吨基本一致

智慧树知到《走近核科学技术》2019章节测试答案

智慧树知到《走近核科学技术》2019章节测试答案 第1章单元测试 1、下列哪种元素不是以国家命名的()。 答案:Pb 2、切尔诺贝利核事故发生在哪一年?() 答案:1986 3、核电占本国能源结构比例最大的国家是___。 答案:法国 4、2012年2月19日最新命名的新元素符号是() 答案:Cn 5、下列国家中,核电占本国能源结构比例最大的国家是() 答案:法国 6、1945 年,美国给日本的广岛和长崎投下了两颗原子弹 答案:对 7、1. 联合国把()年定为国际化学年是为了纪念居里夫人获得诺贝尔化学奖100 周年 答案:2011 8、从伦琴第一次获得诺贝尔物理奖至今,()的诺贝尔物理学、化学奖与从事放射性,辐射(粒子)有关。 答案:1/3 9、元素周期表中U以后的元素被称作超铀元素,超铀元素都是人造元素 答案:对 10、铀是自然界存在的原子序数最大的元素 答案:对

第2章单元测试 1、亚洲人第一次对新元素的发现做出贡献的是第几号元素?() 答案:113 2、下列哪种元素不是以国家命名的()。 答案:Pb 3、2012年2月19日最新命名的新元素符号是() 答案:Cn 4、我国高放废物地址处置地下实验室的重点预选区——北山位于()答案:甘肃 5、除中国外,国际认可的有核武器的国家有() 答案:美国、俄罗斯、英国、法国 6、中国于()年试爆第一颗核弹 答案:1964 7、周恩来总理说过,我们绝不首先使用核武器 答案:对 8、我国科学家首次合成和鉴别了23种新核素 答案:对 9、核能是唯一能取代化石原料的的()、()、()的能源 答案:高效、清洁、经济 10、重水堆的燃料元件不需要用到六氟化铀 答案:对 第3章单元测试

邓稼先导学案及中国第一颗原子弹爆炸详细历史背景

刚刚的这段视频向我们展示了1964年我国第一颗原子弹爆炸时那激动人心的一幕。我们都知道核武器爆炸时会产生非常大的杀伤力和破坏力,无论是对人体还是对自然环境来说都有非常大的危害。那为什么当年我们国家坚持一定要研究制造核武器呢? 要回答这个问题,我们就不得不去掀开历史的幕帘,去看看当时的中国正经历着什么样的情形。 同学自学文章的第一部分从任人宰割到站起来了。 从1840年第一次鸦片战争开始,一直到20世纪30年代,这段时间是中华民族最黑暗最惨烈的世代。我们历经了两次鸦片战争,甲午战争,八国联军侵华战争等一系列的外敌侵略战争。课本举的例子。那时的中华民族就像砧板上一块待宰的鱼肉,被贪婪残暴的侵略者肆意分割,时时刻刻都面临着亡国灭种的危险。之后又经历了混乱动荡的20年抗日战争,10年内战,中华人民在血与泪中遍尝艰辛争取到了民族解放和祖国统一。但在西方列强强盗式的逻辑里,我国仍然是一个不被尊重的贫弱落后的国家,中华人民作为黄种人被西方列强所歧视、压迫。 19世纪在美国的加利福尼亚州,一天一位满清政府的领事在过桥时,身后的两个美国农民觉得这个中国官员穿着花花绿绿的官服,脑后留着长辫子十分好玩,他们打赌这个中国外交官不会游泳,于是两人一使劲就把这位官员推进了桥下的河中。之后呢?你们觉得之后会怎么样?会发生些什么?什么也没发生,就好像这件事从来没有发生过一样。一个生命在美国国土上销声匿迹,没有一个人会去关注会去重视。 而在纽约的华人区,那里的中餐馆所有的服务人员都要想来往的客人下跪服务;在南非,公交车的前排座位黄种人是没有资格做的,他们只能坐后排……这样的事例在那个年代数不胜数。中华人民虽然争取了民族解放但仍然没有尊严地活着。 1945年,美国率先研制出全球的第一颗原子弹。1950年中国人民志愿军在保家卫国的抗美援朝战争中获得节节胜利,美国当权者为了挽回战局,多次企图对中国使用原子弹。 1950年11月30日,合众社报导,杜鲁门总统说:“他已考虑同朝鲜战场有联系的原子弹问题”。美联社也随即报导:“杜鲁门总统正在积极考虑使用原子弹来对付中国共产党人,如果有必要这样做的话”。1952年,艾森豪威尔当选总统,12月份去南朝鲜“访问”,1953年初,他下达命令,将携带核弹头的导弹秘密运到日本的冲绳岛,为向中国发射核导弹而做准备。甚至到1955年,人民解放军陆、海、空三军联合作战,解放了一江山岛和大陈岛时,美国国会正式通过授权,总统可以对中国使用核武器,根据这一授权,美国军方研究制定了用原子弹攻击中国东南沿海地区的多种方案。 毛泽东面对美国当权者不断对中国进行的核威胁,意识到:就是因为我们中国没有原子弹、氢弹及其运载工具,中国没有核遏制力量,没有同样的打击报复手段,没有抗衡的力量,所以美国当权者动辄就要向我国进行核威胁。 在这种背景下,我国开始了原子弹研究,1964年中国爆炸了第一颗原子弹。 如果说抗美援朝战争是列强真正地意识到中国人民的必然崛起,那么中国第一颗原子弹的爆炸让世界看到:一个饱受磨难、历经坎坷的伟大民族以一个崭新的姿态踏入了世界列强的行列。中国人民从任人宰割到彻底站了起来,这是千千万万人努力的结果,是许许多多可歌可泣的英雄人物创造出来的伟大胜利。对这一伟大胜利做出了巨大贡献的,有一位长期以来鲜为人知的科学家,他就是邓稼先。 这篇课文是邓稼先逝世后他的好友杨振宁先生为他写的一篇回忆录、人物传记。在回忆录的第一部分他以近一百多年的中国历史乃至世界历史为背景,进而退出了邓稼先先生。这让我们从一开始就站在一种历史的高度上认识到:邓稼先不是一位普通的人物,而是以为历史性的,对国家、对民族发展有着巨大贡献的杰出科学家。 自学文章第二部分。为邓稼先制简历。

数学模型实验报告

数学模型实验报告 实验内容1. 实验目的:学习使用lingo和MATLAB解决数学模型问题 实验原理: 实验环境:MATLAB7.0 实验结论: 源程序 第4章:实验目的,学会使用lingo解决数学模型中线性规划问题1.习题第一题 实验原理: 源程序: 运行结果: 、 管 路 敷 设 技 术 通 过 管 线 不 仅 可 以 解 决 吊 顶 层 配 置 不 规 范 高 中 资 料 试 卷 问 题 , 而 且 可 保 障 各 类 管 路 习 题 到 位 。 在 管 路 敷 设 过 程 中 , 要 加 强 看 护 关 于 管 路 高 中 资 料 试 卷 连 接 管 口 处 理 高 中 资 料 试 卷 弯 扁 度 固 定 盒 位 置 保 护 层 防 腐 跨 接 地 线 弯 曲 半 径 标 等 , 要 求 技 术 交 底 。 管 线 敷 设 技 术 中 包 含 线 槽 、 管 架 等 多 项 方 式 , 为 解 决 高 中 语 文 电 气 课 件 中 管 壁 薄 、 接 口 不 严 等 问 题 , 合 理 利 用 管 线 敷 设 技 术 。 线 缆 敷 设 原 则 : 在 分 线 盒 处 , 当 不 同 电 压 回 路 交 叉 时 , 应 采 用 金 属 隔 板 进 行 隔 开 处 理 ; 同 一 线 槽 内 强 电 回 路 须 同 时 切 断 习 题 电 源 , 线 缆 敷 设 完 毕 , 要 进 行 检 查 和 检 测 处 理 。 、 电 气 课 件 中 调 试 对 全 部 高 中 资 料 试 卷 电 气 设 备 , 在 安 装 过 程 中 以 及 安 装 结 束 后 进 行 高 中 资 料 试 卷 调 整 试 验 ; 通 电 检 查 所 有 设 备 高 中 资 料 试 卷 相 互 作 用 与 相 互 关 系 , 根 据 生 产 工 艺 高 中 资 料 试 卷 要 求 , 对 电 气 设 备 进 行 空 载 与 带 负 荷 下 高 中 资 料 试 卷 调 控 试 验 ; 对 设 备 进 行 调 整 使 其 在 正 常 工 况 下 与 过 度 工 作 下 都 可 以 正 常 工 作 ; 对 于 继 电 保 护 进 行 整 核 对 定 值 , 审 核 与 校 对 图 纸 , 编 写 复 杂 设 备 与 装 置 高 中 资 料 试 卷 调 试 方 案 , 编 写 重 要 设 备 高 中 资 料 试 卷 试 验 方 案 以 及 系 统 启 动 方 案 ; 对 整 套 启 动 过 程 中 高 中 资 料 试 卷 电 气 设 备 进 行 调 试 工 作 并 且 进 行 过 关 运 行 高 中 资 料 试 卷 技 术 指 导 。 对 于 调 试 过 程 中 高 中 资 料 试 卷 技 术 问 题 , 作 为 调 试 人 员 , 需 要 在 事 前 掌 握 图 纸 资 料 、 设 备 制 造 厂 家 出 具 高 中 资 料 试 卷 试 验 报 告 与 相 关 技 术 资 料 , 并 且 了 解 现 场 设 备 高 中 资 料 试 卷 布 置 情 况 与 有 关 高 中 资 料 试 卷 电 气 系 统 接 线 等 情 况 , 然 后 根 据 规 范 与 规 程 规 定 , 制 定 设 备 调 试 高 中 资 料 试 卷 方 案 。 、 电 气 设 备 调 试 高 中 资 料 试 卷 技 术 电 力 保 护 装 置 调 试 技 术 , 电 力 保 护 高 中 资 料 试 卷 配 置 技 术 是 指 机 组 在 进 行 继 电 保 护 高 中 资 料 试 卷 总 体 配 置 时 , 需 要 在 最 大 限 度 内 来 确 保 机 组 高 中 资 料 试 卷 安 全 , 并 且 尽 可 能 地 缩 小 故 障 高 中 资 料 试 卷 破 坏 范 围 , 或 者 对 某 些 异 常 高 中 资 料 试 卷 工 况 进 行 自 动 处 理 , 尤 其 要 避 免 错 误 高 中 资 料 试 卷 保 护 装 置 动 作 , 并 且 拒 绝 动 作 , 来 避 免 不 必 要 高 中 资 料 试 卷 突 然 停 机 。 因 此 , 电 力 高 中 资 料 试 卷 保 护 装 置 调 试 技 术 , 要 求 电 力 保 护 装 置 做 到 准 确 灵 活 。 对 于 差 动 保 护 装 置 高 中 资 料 试 卷 调 试 技 术 是 指 发 电 机 一 变 压 器 组 在 发 生 内 部 故 障 时 , 需 要 进 行 外 部 电 源 高 中 资 料 试 卷 切 除 从 而 采 用 高 中 资 料 试 卷 主 要 保 护 装 置 。

内爆式原子弹弹芯设计绝密资料

内爆式原子弹弹芯设计绝密资料 核弹是利用易裂变元素进行链式反应,将亏损的质量以质能方程:E=MC2转化成如冲击波、辐射等形式的能量,在几百万分之一秒内释放出来,从而造成巨大破坏的武器,下面,我们将详细介绍一枚核弹的设计过程。 第一章现代最新内爆式原子弹弹芯设计 先说原子弹,燃料是铀235或钚239,铀235做的原子弹保存期上亿年,钚-239,半衰期为2.41万年,常被用制核子武器,纯度必须90%以上,被分开保存为多个不会发生裂变的亚临界质量,以避免象TNT一样引爆,不是核爆炸。 原子弹制造:钚239原子弹的爆炸临界质量是5千克左右,为半径2厘米的球。 有了核部件、经过精心计算试验验证的常规化学炸药部件,能可靠地把铀-235压缩到临界体积,还是不够引爆原子弹。 还必须有专门设计的点火中子源装置。 不然的话,铀部件临界后开始链式反应。为了使核爆炸能量释放达到最大值,应该使链式反应的代数达到要求。如果在达到的要求的代数之前,核材料由于热膨胀而变为亚临界状态,那么这颗“原子弹”就成了臭弹。万吨级爆炸能量的99.9%以上是在链式反应的最后7代释放出来的,其时间约为0.07微秒。点火装置的作用很关键,它在开始时给裂变材料注入足够多的中子,这样就能使随后产生的中子数足够多,不致造成“臭弹”。要想发生核爆炸,还要有中子源帮忙。 中子源就象一个能引暴核弹的小火源。中子源——铍、钋弹丸球,它是一个铍制的空心金属球,里面填充钋金属,用金箔片隔开。钋210是人工核反映堆中合成,能时刻自发产生大量阿尔法粒子。

经计算,在我们的设计中,弹芯材料选为钚239,反射层为铍9,弹芯由几层球状的金属壳构成。 中心部位是一个半径为1cm的中子源(铍/钋弹丸); 第二部分为空间3厘米的空间; 第三部分为2cm厚的钚239燃料层球碎片(钚239重量为5KG),我们将1cm厚的铍(重量为0.7KG)布置在紧贴着钚239表面; 然后第四部分是3cm厚的炸药爆轰驱动机构(炸药爆轰装置质量为5kg); 最外层的第五部分是1cm厚的铍(重量为2.1KG)加1cm厚的铀-238金属外壳(重量为2.6KG)。 当然最后不能忘记在弹芯中间插上一根半径约2cm的中子管(具体设计见后文)。 这样我们就完成了弹芯的临界设计,弹芯为总质量大约为14KG、直径22厘米的圆球体,相当于一个篮球大小。 结构示意图如下:

中国原子弹背后十件大事

我国第一颗原子弹爆炸成功背后的十件大事(图) 参加我国原子弹研究工作的科技人员 周恩来向大家宣布原子弹爆炸成功 1964年10月16日下午3时。新疆罗布泊上空,我国第一次将原子核裂变的巨大火球和蘑菇云升上了戈壁荒漠。第一颗原子弹爆炸获得完全的成功。中国成为世界上第5个拥有核武器的国家,极大地提高了中国的国际地位和影响。 40年前的那天,激动和喜悦的心情,传遍了整个中国大地,深秋的夜晚,首都长安街上蜂拥的人群,追逐着散发原子弹爆炸成功号外的大卡车,全市人民奔走相告,一遍又一遍地听着广播,我国第一颗原子弹爆炸成功了!全国各地大街小巷,人山人海,沉浸在欢腾的海洋中。巨龙腾飞,扬眉吐气,更是震惊了整个国际社会,庆贺和鼓舞之声,不断传来,惊慌和贬毁之语,也间有所闻,世界

在一片喧哗声中。 我国第一颗原子弹的爆炸成功,经历了艰辛、困难、风险的历史进程,是来之不易的历史性成果,这当中除了要突破核子理论、爆炸物理、电子测试、自动控制、精密工艺、总体设计以及核材料提取等各个领域中无数大大小小的技术难关,真正掌握确保原子弹起爆成功的奥秘外,还有一个特殊的历史情况,那就是国家正处于经济甚为困难时期,可以说中国人勒紧了裤带,把原子弹研制出来,那种自力更生、艰苦奋斗、科学求实、团结协作、无私奉献的精神将会永放光芒。 我们要向世人说的有许多许多,现在只能将其中部分重要内容作一回顾。 一、毛泽东对研制原子弹的决策,有着历史发展的过程 1945年8月,美国人在日本投下了原子弹,几天以后,毛泽东在延安的一次干部会议上说:“原子弹能不能解决战争?不能!原子弹不能使日本投降,只有原子弹而没有人民的斗争,原子弹只是空的。” 1946年8月6日,美国记者安娜.路易斯.斯特朗女士在延安枣园树下采访了毛泽东,毛泽东说出了流传于世的一句话“原子弹是美国反动派用来吓人的一只纸老虎,看样子可怕,实际上并不可怕。” 1951年下半年,法国科学院院长、世界著名科学家、诺贝尔奖获得者约里奥·居里(他是居里夫人的女婿,法国共产党员)让从法国回国的中国科学家传话给毛泽东:请转告毛泽东,你们要反对核武器,自己就应该先拥有核武器。 1950年10月,中国人民志愿军抗美援朝,志愿军在甚为劣势装备的条件下,英勇无比,取得节节胜利,美国的当权者为了挽回战局,多次企图对中国使用原子弹。1950年11月30日,合众社报导,杜鲁门总统说:“他已考虑同朝鲜战场有联系的原子弹问题”。美联社也随即报导:“杜鲁门总统正在积极考虑使用原子弹来对付中国共产党人,如果有必要这样做的话”。1952年,艾森豪威尔当选总统,12月份去南朝鲜“访问”,1953年初,他下达命令,将携带核弹头的导弹秘密运到日本的冲绳岛,为向中国发射核导弹而做准备。甚至到1955年,人民解放军陆、海、空三军联合作战,解放了一江山岛和大陈岛时,美国国会正式通过授权,总统可以对中国使用核武器,根据这一授权,美国军方研究制定了用原子 弹攻击中国东南沿海地区的多种方案。 毛泽东面对美国当权者不断对中国进行的核威胁,完全意识到:为什么美国当权者动辄就要向我国进行核威胁?为什么美国敢于这样做:就是因为我们中国没有原子弹、氢弹及其运载工具,中国没有核遏制力量,没有同样的打击报复手 段,没有抗衡的力量。 毛泽东面对国际形势变化的现实,随着时间的推移,从对原子弹在战略上蔑 视,逐步在战术上重视起来。 1954年秋,我国最初发现有铀矿。1955年1月15日,毛泽东在中南海主持

中国第一颗原子弹 观后感

档案管理基础 档案管理学第一章作业二 专业班级:学号姓名: 观《中国第一颗原子弹共和国档案——大漠惊雷》有感 为了能更好地完成相关作业,我观看了关于原子弹的相关声像档案节目《中国第一颗原子弹共和国档案——大漠惊雷》。在这以前,我只在教科书上得知,在1964年10月16号,我国第一颗原子弹发射成功。至于其他的细节,就无从得知了。如为什么要研发原子弹?是谁提出要这么做的?什么时候,哪些人做的?他们是怎么样攻克各种困难的... ...多亏了这次作业,不然,我想我这辈子还是不知道,原子弹是怎么来的。 纵观全集,我了解到原子弹的研发不是偶然的。“在新政权成立之初的1950年6月,朝鲜战争爆发;同年6月,美国第七舰队驶进台湾海峡;11月,美国将原子弹运到了停泊在朝鲜半岛附近的航空母舰上,并且声称将采取包括原子弹在内的一切必要措施,来应付朝鲜战场局势;1953年春季,美国秘密将装有原子弹的导弹运倒了日本的冲绳岛;1955年1月18日,人民解放军陆海空三军联合作战,解放了一江山岛和大陈岛;之后,美国军方曾研究制定了,用原子弹攻击中国东南沿海地区的多种方案。由于美国咄咄逼人的核大棒政策,再加上朝鲜战争、台海危机,使当时中国的生存和发展都遭遇了极大的困难和威胁。面对美国一次又一次的威胁,毛泽东心里很清楚,美国人之所以敢于这么做,就是因为中国人手里没有核武器,没有力量和他抗衡。因此,1955年1月中旬,毛泽东主持召开了中共中央书记处扩大会议。这次会议从下午三点多,一直开到晚上七点多,也是在这次会议上,毛泽东拍板作了决定,发展原子能事业,研制原子弹。同时此次会议,通过了新中国研制发展核武器的计划,代号为02。”看到这,我顿然醒悟,原子弹这个研发计划是在如此国际环境中产生的。 “在1955年,中共中央书记处扩大会议后,聂荣臻、陈云和薄一波组成三人小组,负责知道原子能事业发展工作。1956年后,任国务院副总理,同时兼任国家科委主任和国防科委主任,1956年11月16日,全国人大一届常委会作出决议,设立中华人民共和国第三机械工业部,后改为第二机械工业部。具体领导全国和工业的设计和发展。1950年5月19日,经毛泽东批准,在北京成立了中国科学院近代物理研究所。也就是后来的中国原子能科学研究院。钱三强任所长,王淦昌、彭桓武任副所长。此后,大批有造诣,有理想,有实干精神的原子能科学家,从美、英、法、德等国陆续回国,来到原子能所。1956年,毛泽东在《论十大关系》里面,说过这样的话:我们现在还没有原子弹,但是,过去我们也没有飞机和大炮,以后还要比这强。不但要有更多的飞机和大炮,而且还要有原子弹。在今天的世界上,我们要不受人家欺负,就不能没有这个东西。1955到1957期间,中国和苏联在原子能领域,一共签署了四个协议。随后大批的苏联专家,开始陆续地来到中国,援助中国进行原子能方面的研究和建设工作。”看到这里,我不由想起了钱学森前辈回国的所遭到的种种阻难,但依然阻挡不了他回国的决心,阻挡不了他那为国做贡献热情。 第一步迈出去了,接下来,要找一个研制基地,最后确定在青海省海北藏族

数学模型与实验报告习题

数学模型与实验报告 姓名:王珂 班级:121111 学号:442 指导老师:沈远彤

数学模型与实验 一、数学规划模型 某企业将铝加工成A,B两种铝型材,每5吨铝原料就能在甲设备上用12小时加工成3吨A型材,每吨A获利2400元,或者在乙设备上用8小时加工成4吨B型材,每吨B获利1600元。现在加工厂每天最多能得到250吨铝原料,每天工人的总工作时间不能超过为480小时,并且甲种设备每天至多能加工100吨A,乙设备的加工能力没有限制。 (1)请为该企业制定一个生产计划,使每天获利最大。 (2)若用1000元可买到1吨铝原料,是否应该做这项投资若投资,每天最多购买多少吨铝原料 (3)如果可以聘用临时工人以增加劳动时间,付给工人的工资最多是每小时几元 (4)如果每吨A型材的获利增加到3000元,应否改变生产计划 题目分析: 每5吨原料可以有如下两种选择: 1、在甲机器上用12小时加工成3吨A每吨盈利2400元 2、在乙机器上用8小时加工成4吨B每吨盈利1600元 限制条件: 原料最多不可超过250吨,产品A不可超过100吨。工作时间不可超过480小时线性规划模型: 设在甲设备上加工的材料为x1吨,在乙设备上加工的原材料为x2吨,获利为z,由题意易得约束条件有: Max z = 7200x1/5 +6400x2/5 x1 + x2 ≦ 250

12x1/5 + 8x2/5 ≦ 480 0≦3x1/5 ≦ 100, x2 ≧ 0 用LINGO求解得: VARIABLE VALUE REDUCED COST X1 X2 ROW SLACK OR SURPLUS DUAI PRICE 1 2 3 4 做敏感性分析为: VARIABLE CURRENT ALLOWABLE ALLOWABLE COFF INCREASE DECREASE X1 X2 ROW CURRENT ALLOWABLE ALLOWABLE RHS INCREASE DECREASE 2 3 4 INFINITY 1、可见最优解为x1=100,x2=150,MAXz=336000。因此最优解为在甲设备上用100吨原料生产A产品,在乙设备上用150吨原料生产B产品。最大盈利为336000. 2、由运算结果看约束条件1(原料)的影子价格是960,即每增加1吨原料可收入960,小于1000元,因此不购入。 3、同理可得,每小时的影子价格是40元,因此聘用员工的工资不可超过每小时40元。

原子弹对人类社会的影响

论原子弹对人类社会的影响 众所周知,原子弹确实给了我们赖以生存的这个地球带来了恐惧,它不但在当年使得日本人更快地投降、使美国人变得更加不可一世,也曾一度使得斯大林在对抗美国的遏制战略时如履薄冰…… 当我们翻开这一段沉甸甸的历史,60多年前的一幕幕场景便再次浮现在眼前——当年美国人在制造出原子弹后是怎样的兴高采烈,紧接着他们又是怎样的趾高气扬,并迫不及待地将其投掷在日本的土地上;斯大林在表面上是如何的不动声色、谨慎应对,并紧紧抓住了对日宣战的最后机会,同时在暗地里下令全力加速研制原子弹…… 上述的一切也表明,核武器对大国之间的力量对比,以及对他们制定各自的国家战略都有着至关重要的作用。 核武器的出现,是20世纪40年代前后科学技术重大发展的结果。1939年初,德国化学家O.哈恩和物理化学家F.斯特拉斯曼发表了铀原子核裂变现象的论文。几个星期内,许多国家的科学家验证了这一发现,并进一步提出有可能创造这种裂变反应自持进行的条件,从而开辟了利用这一新能源为人类创造财富的广阔前景。但是,同历史上许多科学技术新发现一样,核能的开发也被首先用于军事目的,即制造威力巨大的原子弹,其进程受到当时社会与政治条件的影响和制约。 所以,今天我们要一分为二地来分析原子弹对我们的影响。 首先,原子弹是一种核威慑性武器,能威慑他国,为本国带来利益。这就是所谓的“核威慑”战略。也就是核大国倚仗核军备和核战争威

胁来实现本国的战略目标的一种策略。“威慑”就是以使用武力作为威胁,迫使敌方因面临可能导致无法承受的报复而不敢贸然发动战争的一种手段。西方理论界把威慑的手段分为“惩罚性威慑”与"抑阻性威慑"。前者亦称“进攻性威慑”,即采取迅速和压倒一切的报复行为,迫使进攻者认识到得不偿失,其立足点是反击能力。后者亦称“防御性威慑”,即以足够的、有效的防御能力,使敌方感到无法实现预期的目的。 再次,原子弹销毁后,里面的核原料可以用来发电。核电站以核反应堆来代替火电站的锅炉,以核燃料在核反应堆中发生特殊形式的“燃烧”产生热量,使核能转变成热能来加热水产生蒸汽。利用蒸汽通过管路进入汽轮机,推动汽轮发电机发电,使机械能转变成电能。世界上目前主要是发达国家利用核电站来发电的居多,而且产电量大,所占比例高。 当然要说到原子弹对我们人类的负面影响,那可就可圈可点了。众所周知,原子弹在历史上只有美国在二战期间对日本的广岛与长崎分别投下了两颗原子弹,致使日本投降。在军备竞赛期间,美国、苏联、法国等核大国进行了千百次的地下、空中大规模的原子弹试验,释放了巨大的放射性物质,严重危害着人们的生命安全。 从1944年到1957年的13年间,美国中西部汉富德第2号反应堆向周围的大气泄漏了大约53万居里的碘131。附近很多居民都得了胰腺疾病甚至胰腺癌,牲畜也生产出大量有缺陷的后代。1954年比基尼岛的氢弹试验,不仅是上百艘渔船上的渔民受到辐射,附近众

原子弹爆炸时巨大的能量以冲击波形式向四周传播

问题:原子弹爆炸时巨大的能量以冲击波形式向四周传播。据分析,在t 时刻冲击波到达的半径r 与释放的能量e ,大气密度ρ,大气压强p 有关 (设t 等于0时r 为0)。试用量刚分析法证明 ??? ? ?????? ??=3265512ρφρe t p et r ,φ为一函数。(注:原题φ中e 的指数错误,应是2不是三) ?????=++++=--++=-+-+∴==??? ?????? ? ????? ??===========++--+--0000 320020201 ,][][][, 设,][][,][][][,] [][][,][r ,T ML ]t s [[ma][F]— —到的量纲解:3222232222 22322e d c e d c b e c a M L T L T M L M T ML L T p e r t T ML fs e L T M s F p L M L M e d c e d c b e c a e d c b a e d c b a πρπρ则本题涉及

()()()51232653265512315251251251251 151251112121211 13211521h ,h r ,h ,0,f ) 1,0,1,3,0()0,1,1,5,2(πφφρππφρπρπρρππππππρπ=??? ? ????? ? ?????? ??=???? ?????? ??=???? ??=??? ? ??=???? ??===∴==--------p e t p p e t p e t e t e t e t e t p e r e r t 其中即其对应的显函数为 )(公式可写为,积分别为因此相对应的无量纲乘和由此得基解:

世界第一颗原子弹的诞生过程

世界第一颗原子弹的诞生过程 “双重生父”的玻尔 如果一定要给原子弹找出一位教父的话,玻尔毫无疑问是最合适的人选。1913年,玻尔提出了著名的原子理论,对原子结构模型的研究为他赢得了1922年的诺贝尔物理奖。玻尔不仅从科学的角度为原子弹的诞生提供了最基础的理论,也从精神上照管这个核物理的婴儿:在原子弹尚未试验之前,玻尔就指出,如果原子能掌握在世界上爱好和平的人民手中,这种能量就会保障世界的持久和平;如果它被滥用,就会导致文明的毁灭。战后他获得了美国首届和平利用原子能奖。 1943年,知道研究所再也保不住了的玻尔终于出走了,然后他去了美国。这时候研制原子弹的曼哈顿工程已经开始了一年多,尽管罗斯福总统在1939年10月就说过,“对此事要加紧办理”,但真正的大额拨款决议直到1941年12月6日才通过。 美国的理论物理学家费曼这时候也在曼哈顿工程区,他俏皮地说:“这里本来有许多大腕,玻尔来到洛斯-阿拉莫斯后,所有的人都成小人物了。” 与德国的竞争 1942年秋天,格罗夫斯和奥本海默在火车上第一次

见面,格罗夫斯此时已经晋升为准将,而奥本海默经过康普顿的推荐,成为一个美国历史上最大实验室的主任。在1945年后,他们一个被称为“原子弹将军”,一个被称为“原子弹之父”。在奥本海默的提议下,位于新墨西哥州的洛斯-阿拉莫斯成为建造新实验室的地点。 1943年,奥本海默整整40岁,虽然已经颇有名气,但和玻尔或者康普顿这样的前辈相比,还是差了一大截,但奥本海默用他的文学素养和口才弥补了这一不足。曼哈顿计划罗织了当时在美国最好的一批核物理学家,洛斯-阿拉莫斯实验室的雇员很快超过1万人。 在同时期的德国,原子弹计划由于希特勒的自信已经胎死腹中。1942年6月,海森堡向德国供应部长报告说,从理论上来说,从反应堆内部获得爆炸物质是完全可能的。但德国在占领了大半个欧洲后,希特勒相信他的闪电战可以征服世界,因此对于一切在6个月内拿不出成果的研究不感兴趣。 然而,美国人相信德国人已经开始了原子弹计划,这使美国感到他们必须加快速度。曼哈顿工程迅速膨胀到一个投入达20亿美元,雇员超过15万的人大工程,许多项目仅仅在理论上证明可行就匆匆上马。格罗夫斯回忆说,当时他曾和人开玩笑说,应该在国会山旁边买房子,以预备项目失败后在那里随时准备迎接国会的质询。

数学建模实验报告

数学建模实验报告

一、实验目的 1、通过具体的题目实例,使学生理解数学建模的基本思想和方法,掌握 数学建模分析和解决的基本过程。 2、培养学生主动探索、努力进取的的学风,增强学生的应用意识和创新 能力,为今后从事科研工作打下初步的基础。 二、实验题目 (一)题目一 1、题目:电梯问题有r个人在一楼进入电梯,楼上有n层。设每个 乘客在任何一层楼出电梯的概率相同,试建立一个概率模型,求直 到电梯中的乘客下完时,电梯需停次数的数学期望。 2、问题分析 (1)由于每位乘客在任何一层楼出电梯的概率相同,且各种可能的情况众多且复杂,难于推导。所以选择采用计算机模拟的 方法,求得近似结果。 (2)通过增加试验次数,使近似解越来越接近真实情况。 3、模型建立 建立一个n*r的二维随机矩阵,该矩阵每列元素中只有一个为1,其余都为0,这代表每个乘客在对应的楼层下电梯(因为每 个乘客只会在某一层下,故没列只有一个1)。而每行中1的个数 代表在该楼层下的乘客的人数。 再建立一个有n个元素的一位数组,数组中只有0和1,其中1代表该层有人下,0代表该层没人下。 例如: 给定n=8;r=6(楼8层,乘了6个人),则建立的二维随机矩阵及与之相关的应建立的一维数组为: m = 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 c = 1 1 0 1 0 1 1 1 4、解决方法(MATLAB程序代码):

n=10;r=10;d=1000; a=0; for l=1:d m=full(sparse(randint(1,r,[1,n]),1:r,1,n,r)); c=zeros(n,1); for i=1:n for j=1:r if m(i,j)==1 c(j)=1; break; end continue; end end s=0; for x=1:n if c(x)==1 s=s+1; end continue; end a=a+s; end a/d 5、实验结果 ans = 6.5150 那么,当楼高11层,乘坐10人时,电梯需停次数的数学期望为6.5150。 (二)题目二 1、问题:某厂生产甲乙两种口味的饮料,每百箱甲饮料需用原料6 千克,工人10名,可获利10万元;每百箱乙饮料需用原料5千 克,工人20名,可获利9万元.今工厂共有原料60千克,工人 150名,又由于其他条件所限甲饮料产量不超过8百箱.问如何 安排生产计划,即两种饮料各生产多少使获利最大.进一步讨 论: 1)若投资0.8万元可增加原料1千克,问应否作这项投资. 2)若每百箱甲饮料获利可增加1万元,问应否改变生产计划. 2、问题分析 (1)题目中共有3个约束条件,分别来自原料量、工人数与甲饮料产量的限制。 (2)目标函数是求获利最大时的生产分配,应用MATLAB时要转换

1952年11月1日 美国第一颗氢弹爆炸成功

1952年11月1日美国第一颗氢弹爆炸成功1949年9月23日,苏联政府宣布成功地爆炸了第一颗原子弹,从而打破了美国的核垄断,对美国朝野震动很大,美国空军原以为苏联只有到1952年才有制造出第一颗原子弹。网易历史https://www.360docs.net/doc/e06002870.html,/ 美国科学家泰勒认为这是动员政府制造氢弹的极好机会,他首先在加利福尼亚找到了志同道合者--伯克利辐射实验室的劳伦斯、化学家拉蒂默和后来的诺贝尔奖获得者路易斯-阿尔瓦雷斯(他们都参加过曼哈顿计划的工作),于1949年10月6日,在洛斯阿拉莫斯聚会,详细讨论了氢弹的制造问题,充分估计了几个关键性的问题给氢弹制造带来的困难。第一,新的方程式用常规方法根本算不出来。对氢弹复杂装置的每一个步骤都要作出惊人的次数的精确运算,以测定它对炸弹内部数以百万计的细小部件的影响,但人的大脑难以应付。第二,需要有几百万度高温才能引爆氢弹,投向广岛的那种原子弹不适用,需要制造一种专门原子弹作引爆物,这势必将影响美国原子弹的生产能力。第三,氢弹的真正炸药是氢和氢的同位素氖,氖在自然界里并不存在而且衰变很快。只有在一种专门设计的重水反应堆里,通过铀和中子核反应才能产生氖。然而氢和氖在常温下都是气体,因此在引爆之前,必须保持近乎绝对零点,即摄氏零下273度,因此就需要庞大的制冷设备。网易历史https://www.360docs.net/doc/e06002870.html,/ 他们决定寻找制造氢弹的支持者,他们找到的第一位强有力的支持者,是美国海军预备役少将刘易斯-斯特劳斯,他是原子能委员会5个理事中的一个(其余4个都反对)。他们还在争取改变其他人的看法。如国会原子能联合委员会主席麦克马洪参议员、国务院政策规划室主任保罗-尼采、国防部长路易斯-约翰逊和参谋长联席会议主席奥马尔-布雷德利。泰勒他们坚持说,美国的威望依赖于美国的技术优势,如果苏联人制造了第一颗聚变炸弹,美国就会丢脸。通过游说,泰勒在政界和军方找到了支持者。1950年1月13日,奥马尔-布雷德利以参谋长联席会议主席名义,提出要制造氢弹。这个月,臭名昭著的麦卡锡主义出笼。在布雷德利作出决定后第四天,从英国传来有利于氢弹制造者的消息,英国核科学家

2012-2013-2数学软件实验3原子弹爆炸能量估算实验

实验2 原子弹爆炸能量估算实验 成绩 专业班级 信息111 学号 201112030115 姓名 贺星 报告日期 5.24 实验类型:○验证性实验 ●综合性实验 ○设计性实验 实验目的:训练学生应用数值计算方法中数据拟合的概念与理论,思考和解决原子弹爆炸能量估算数据处理问题的能力,了解科学家泰勒建立数学模型的过程,熟练掌握Matlab 提供的数据拟合函数polyfit 进行数据拟合。 实验内容:1945年7月16日上午5时24分美国试爆了第一颗原子弹,两年以后, 美国政府首次公开了这次爆炸的录影带,没有发布任何有关的数据。如何对原子弹爆炸的能量进行估计?Taylor 研究录影带,测量出从爆炸开始,不同时刻爆炸所产生的“蘑菇云”的半径如下表所示。 单位:t (ms), r (m) Taylor 应用量纲分析法建立了数学模型并根据根据一些小型爆炸实验最终确定了数学模型 实验原理 根据表中给出的数据进行拟合并确定爆炸能量e 实验说明 要求使用Matlab 与excel 数据传送方法将表格中的数据传送到Matlab 的矩阵变量中,使用非线性模型线性化技术和 polyfit 函数进行数据拟合实验。最终确定爆炸能量e 实验步骤 1 在excel 中加载 Matlab 与excel 数据传送的excel 宏 2 将excel 数据传送到到Matlab 的矩阵变量中 3 使用非线性模型线性化技术,使模型线性化。用polyfit 进行拟合 4 画图展现和对比原始数据的图像与数据处理后的数据的图像 实验报告:根据实验情况和结果撰写并递交实验报告 t r(t) t r(t) t r(t) t r(t) t r(t) 0.10 11.1 0.80 34.2 1.50 44.4 3.53 61.1 15.0 106.5 0.24 19.9 0.94 36.3 1.65 46.0 3.80 62.9 25.0 130.0 0.38 25.4 1.08 38.9 1.79 46.9 4.07 64.3 34.0 145.0 0.52 28.8 1.22 41.0 1.93 48.7 4.34 65.6 53.0 175.0 0.66 31.9 1.36 42.8 3.26 59.0 4.61 67.3 62.0 185.0 1 2 5 (*)t e r ρ??= ? ??

数学模型实验商人过河

《数学模型实验》实验报告 姓名:王佳蕾学院:数学与信息科 学学院 地点:主楼402 学号:055专业:数学类时间:2017年4 月16日 实验名称: 商人和仆人安全渡河问题的matlab实现 实验目的: 1.熟悉matlab基础知识,初步了解matlab程序设计; 2.研究多步决策过程的程序设计方法; 3.(允许)状态集合、(允许)决策集合以及状态转移公式的matlab表示;实验任务: 只有一艘船,三个商人三个仆人过河,每一次船仅且能坐1-2个人,而且任何一边河岸上仆人比商人多的时候,仆人会杀人越货。怎么在保证商人安全的情况下,六个人都到河对岸去,建模并matlab实现。 要求:代码运行流畅,结果正确,为关键语句加详细注释。 实验步骤: 1.模型构成 2.求决策 3.设计程序 4.得出结论(最佳解决方案) 实验内容: (一)构造模型并求决策

设第k次渡河前此岸的商人数为xk,随从数为yk,k=1,2,...,xk,yk=0,1,2,3.将二维向量sk=(xk,yk)定义为状态,安全渡河条件下的状态集合称为允许状态集合,记作S,S 对此岸和彼岸都是安全的。 S={(x,y)|x=0,y=0,1,2,3;x=3,y=0,1,2,3;x=y=1,2} 设第k次渡船上的商人数为uk,随从数vk,将二维变量dk=(uk,vk)定义为决策,允许决策集合记为D,由小船的容量可知, D={(u,v)|1<=u+v<=2,u,v=0,1,2} k为奇数时,船从此岸驶向彼岸,k为偶数时,船从彼岸驶向此岸,状态sk随决策变量dk的变化规律为sk+1=sk+(-1)^k*dk(状态转移律) 这样制定安全渡河方案归结为如下的多步决策模型: 求决策dk∈D(k=1,2,...,n),使状态sk∈S,按照转移律,由初始状态s1=(3,3)经有限步n到达状态sn+1=(0,0)。 (二)程序设计

数模模数转换实验报告材料

数模模数转换实验报告 一、实验目的 1、了解数模和模数转换电路的接口方法及相应程序设计方法。 2、了解数模和模数转换电路芯片的性能和工作时序。 二、实验条件 1、DOS操作系统平台 2、数模转换芯片DAC0832和模数转换器ADC0809芯片。 三、实验原理 1、数模转换: (1)微机处理的数据都是数字信号,而实际的执行电路很多都是模拟的。因此微机的处理结果又常常需要转换为模拟信号去驱动相应的执行单元,实现对被控对象的控制。这种把数字量转换为模拟量的设备称为数模转换器(DAC),简称D/A。 (2)实验中所用的数模转换芯片是DAC0832,它是由输入寄存器、DAC 寄存器和D/A 转换器组成的CMOS 器件。其特点是片包含两个独立的8 位寄存器,因而具有二次缓冲功能,可以将被转换的数据预先存在DAC 寄存器中,同时又采集下一组数据,这就可以根据需要快速修改DAC0832 的输出。 2、模数转换: (1)在工程实时控制中,经常要把检测到的连续变化的模拟信号,如温度、压力、速度等转换为离散的数字量,才能输入计算机进行处理。实现模拟量到数字量转换的设备就是模数转换器(ADC),简称A/D。

(2)模数转换芯片的工作过程大体分为三个阶段:首先要启动模数转换过程。其次,由于转换过程需要时间,不能立即得到结果,所以需要等待一段时间。一般模数转换芯片会有一条专门的信号线表示转换是否结束。微机可以将这条信号线作为中断请求信号,用中断的方式得到转换结束的消息,也可以对这条信号线进行查询,还可以采用固定延时进行等待(因为这类芯片转换时间是固定的,事先可以知道)。最后,当判断转换已经结束的时候,微机就可以从模数转换芯片中读出转换结果。 (3)实验采用的是8 路8 位模数转换器ADC0809 芯片。ADC0809 采用逐次比较的方式进行A/D 转换,其主要原理为:将一待转换的模拟信号与一个推测信号进行比较,根据推测信号是大于还是小于输入信号来决定增大还是减少该推测信号,以便向模拟输入逼近。推测信号由D/A 转换器的输出获得,当推测信号与模拟信号相等时,向D/A 转换器输入的数字就是对应模拟信号的数字量。ADC0809 的转换时间为64 个时钟周期(时钟频率500K 时为128S)。分辨率为 8 位,转换精度为±LSB/2,单电源+5V 供电时输入模拟电压围为04.98V。 四、实验容 1、把DAC0832 的片选接偏移为10H 的地址,使用debug 命令来测试 DAC0832 的输出,通过设置不同的输出值,使用万用表测量Ua 和Ub 的模拟电压,检验DAC0832 的功能。选取典型(最低、最高和半量程等)的二进制值进行检验,记录测得的结果。实验结果记录如下: 输入 00 0.001 4.959 08 0.145 4.636

原子弹结构

前苏联第一颗原子弹点击此处查看其它图片 原子弹结构图

利用铀或钚等易裂变重原子核裂变反应瞬时释放巨大能量的核武器。又称裂变弹。威力通常为几百到几万吨梯恩梯当量,有很大的杀伤破坏力。可单独配置在不同的投射工具中而成为核导弹。核航空炸弹、核地雷和核炮弹等,或用作氢弹中的初级(或称“扳机”),为点燃轻核引起热核聚变反应提供必需的能量。 (1)基本原理。铀-235、钚-239这类重原子核在中子轰击下通常会分裂成两个中等质 子,有的损耗在非裂变的核反应中或漏失到裂变系统之外,有的则继续引起重核裂变。如果每一个核裂变后能引起下一代核裂变的中子数平均多于1个,裂变系统就会形成自持的链式裂变反应,中子总数将时间按指数规律增长。例如,当引起下一代裂变的中子数其均为2个时,则在不到1微秒之内,就可以使1千克铀或钚内的2.5×1024个原子核发生裂变,并释放出约2万吨梯恩梯当量的核能。裂变材料的装量必须大于一定的量,称为临界质量,才能使链式裂变反应自持进行下去。原子弹中要放置相当份量的裂变材料,但不使用时,它们必须处于次临界状态。使用时,要使处于次临界状态的裂变装料瞬间达到超临界状态,并适时提供若干中子触发链式裂变反应。超临界状态可以通过两种方法来达到:一种是“轮法”,又称压拢型,另一种是“内爆法”,又称压紧型; (2)基本结构。原子弹主要由引爆控制系统、炸药、反射层、核装料组成的核部件、核点火部件和弹壳等结构部件组成。引爆控制系统用来适时引爆炸药;炸药是推动、压缩反射层和核部件的能源;反射层由铍或铀-238构成,用来减少中子的漏失;核装料主要是铀-235或钚-239;核点火部件用以提供“点火”中子,以引发链式裂变反应;弹壳用来固定和组合各部件; (3)爆炸过程。原子弹中的引爆控制系统在预定时间或条件下发出引爆指令,使炸药起爆,炸药的爆轰产物推动并压缩反射层和核装料,使之达到超临界状态,核点火部件适时提供若干“点火”中子,使核装料内发生链式裂变反应,并猛烈释放能量。随着能量的积累,温度和压力迅速升高,核装料不断膨胀,密度不断下降,最终又成为次临界状态,链式反应趋于熄灭。从炸药起爆到核点火前是爆轰、压缩阶段,通常要几十微秒时间;从核点火到链式裂变反应熄灭是裂变放能阶段,只需要十分之几微秒。原子弹在如此短暂的时间里放出几百至几万吨梯恩梯当量的能量,使整个弹体和周围介质都变成高温高压等离子气团,中心温度可达107开[尔文],压力达1015帕[斯卡]。原子弹爆炸产生的高温高压以及各种核反应产生的中子、r射线和裂变碎器,最终形成冲击波、光辐射、早期核辐射、放射性沾染和电磁脉冲等杀伤破坏因素。 (4)研究和发展。主要包括:原子弹体积重量的小型化;适应战场使用的多种低威力和威力可调的核装 置;提高安全性、可靠性、有效性、提高核装料的利用效率;最重要的进展则是发展了“助爆型原子弹”。