1001语文教育文学理论试卷模版(A4)

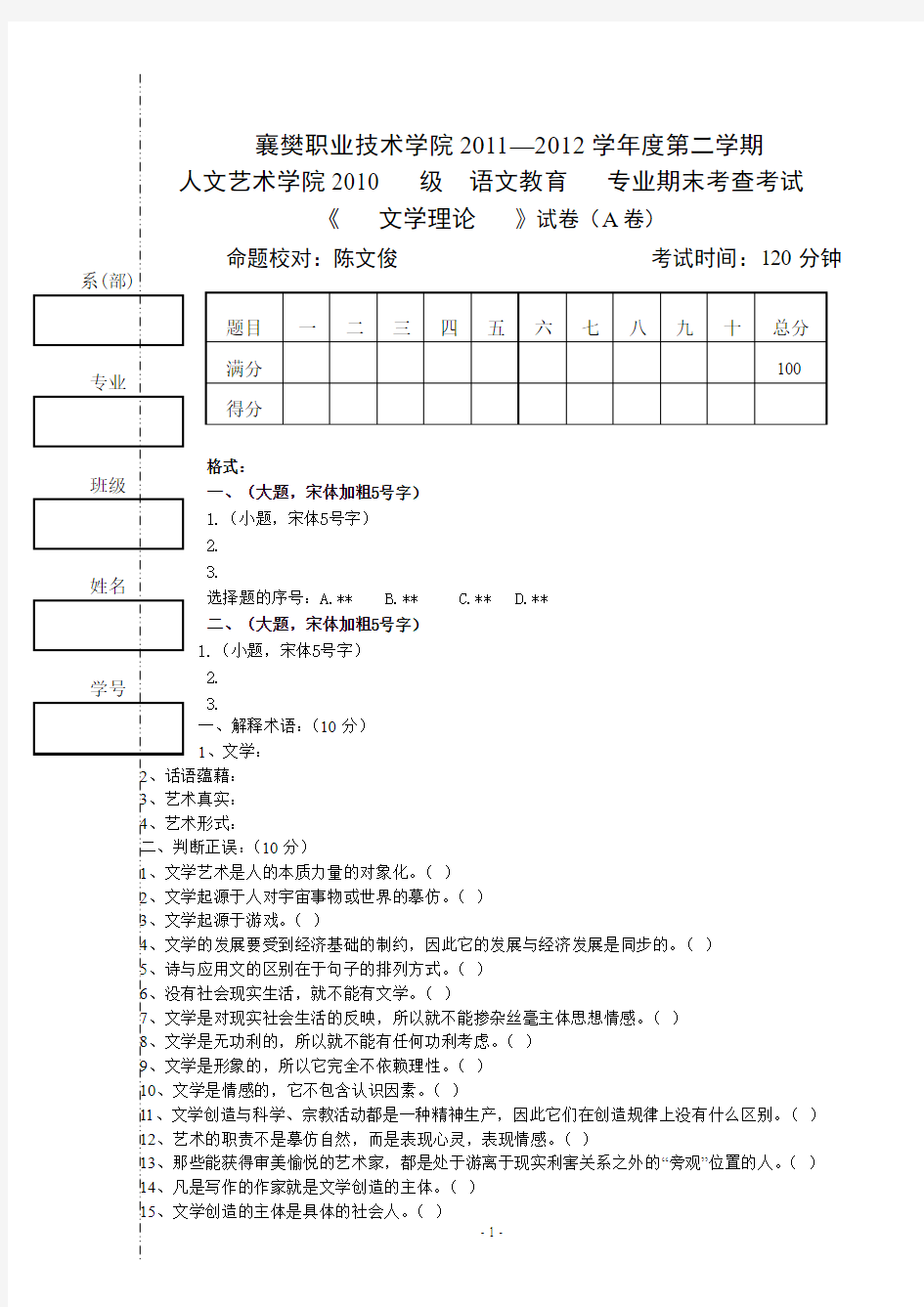

襄樊职业技术学院2011—2012学年度第二学期

2010 级 语文教育 专业期末考查考试

《 文学理论 》试卷(A 卷)

命题校对:陈文俊 考试时间:120分钟 格式: 一、(大题,宋体加粗5号字) 1.(小题,宋体5号字) 2. 3. 选择题的序号:A.** B.** C.** D.** 二、(大题,宋体加粗5号字) 1.(小题,宋体5号字) 2. 3. 一、解释术语:(10分)

1、文学:

(10分)

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

“旁观”位置的人。( )

( )

( )

16、文学创造时,作家的主观意图有时不适应人物性格的发展逻辑。()

17、文学创造的真实性原则与生活真实、科学真实是一样的。()

18、艺术概括与西欧文学史上的“类型化”主张本质上是一样的。()

19、情感把握是一种价值取向的把握。()

20、能够成为文学作品的东西全在于它的语言形式,作品中的社会历史内容与之无关。()

三、简答题:(任选两题20分)

1、怎样理解文学的审美意识形态性质?

2、为什么说文学是一种社会性的话语活动?

3、怎样理解社会主义时期文学活动的价值取向?

4、怎样理解“个别”与“一般”的统一是主体意识对客体对象的能动介入和把握的过程?

5、怎样理解文学创造是对社会生活的一种情感把握?阐述这种情感把握的诚挚性与高尚性原则。

四、论述题:(60分)

请阅读下列两则材料,运用所学过的文学理论知识,分别阐发它们各自揭示了什么文学理论现象,并请综合这两个现象作出简要的评论。

要求:

观点必须有文学基本理论作为支撑(30分);

要求:

1、观点必须有文学基本理论作为支撑(30分);

2、将作品的具体内容与文学理论分析有机结合(15分);

3、观点明确,条理清楚(5分);

4、字数在一千字以上(10分);

【材料一】余华:读者决定作家

谈论当下的文学离不开余华这个名字,他的小说不仅在文学圈内备受推崇,而且拥有广泛的读者,并受到影视界大腕儿们的特殊关注。小说《活着》、《许三观卖血记》的销售量相当可观。数年前张艺谋曾把《活着》搬上银幕。如今余华正潜心写作一部新的长篇小说。另有消息说,《许三观卖血记》的电影版权已被韩国人买下,计划由姜文执导。日前,余华接受了记者的专访,纵谈他的小说创作。

记者:您的小说基本都是10万到15万字的小长篇,从来不见您写砖头厚的书,这是一种有意的追求?

余华:应该说直到1995年我写《许三观卖血记》,还觉得长篇小说是写得越长越好,那时我个人的阅读还没有出现那么大的变化。我是作家,但我也是一个读者,除了经典作品,我自己都不愿去读大部头的书了,如果自己写得太长就过分了。今天能够轻松地掏钱买书的读者,绝大多数是很忙的,像我这样一个作家很容易让人怀疑写那么长的书读了会不会上当。今天的文学需要的是高度集中的故事、更加凝练的叙述。

记者:您力图将小说锻炼得“瘦”一些,是从读者的角度考虑的?您认为今天的读者已经没有耐心了。

余华:有些作家误以为是作家创造了读者,其实相反,是读者创造了作家。19世纪的文学大多数是臃肿的,像巴尔扎克、狄更斯,都为报章写连载小说,这与当时读者的趣味吻合,他们的风格是被读者逼出来的。而今天的读者要求作家写得简洁干净。人们的生活节奏在加快,阅读趣味必然发生变化。重要的是---首先我自己都没了耐心,怎么去要求读者有耐心?

记者:但是您在阅读经典时显示了非凡的耐心,您曾经为《读书》撰写了一系列漂亮的批评文章,是您重读经典的体验。如此重视作为一个读者的身份,是否这与您的写作密切相关?

余华:我年轻的时候喜欢读一些很费劲的小说,写的是《世事如烟》之类的作品,那时马原说我“把一个很好看的故事写得很不好看”。现在我发现,十多年前看得津津有味的《城堡》几乎看不

下去,我喜欢的是能一口气读完的书,比如不久前我重读的《静静的顿河》,感觉与从前完全不同。并非我在阅读上变得懒惰了,能一口气读完的书也不见得就轻松、通俗。阅读与写作紧密相关,为什么我们会对一部作品有感受?我相信是作家写作时了解应该如何让读者去阅读,这种心理或有意、或无意。在《读书》上发表的文章是我十多年阅读写作生涯的总结,帮助我弄清了很多含混的东西,对我写眼前的长篇有很大的好处。不过我不会再把这样的随笔当做今后主要的工作,我要等年纪大了再写,它们带给我的乐趣真不亚于写小说。现在我得趁着精力还够,拼命写小说。

记者:您是否也追求小说的故事性、情节性?

余华:在我的写作生涯中,每一时期都会遇到不同的困难。最初我不会写人物心理,到了《现实一种》我明白了,无须直接写心理,只要去写人物在环境中的状态,这是福克纳给我的遗产。然后我一度害怕写对话,让对话符合人物是个难题,写到《许三观卖血记》,我知道写对话已经没问题了。现在我要解决的最大问题是:如何把小说写得更吸引人。我们有些作家觉得非写成《尤利西斯》才叫纯文学,我认为吸引人不但不会削弱、反而会增强作品原有的力量,好读不等于轻浮。我们的纯文学作家自己让路给通俗文学作家,使他们的地盘越来越大。我觉得,纯文学与俗文学之间并不矛盾,再过50年,我们会拥有既有力量又吸引人的作品。

记者:这几年许多作家成为公众人物,靠的是小说被改编为影视作品。您如何理解作家和影视改编之间的关系?

余华:对我而言,小说改编成影视作品,只是一个收入的延伸。不过,影视对小说确实能起到巨大的宣传作用,原先不知道你的读者,看了电影、电视可能就来买你的书,就关注你的作品。读者的认同是重要的。但我最大的成就感还是来自写作过程本身,那种激动、满足,那叫得意……

【材料二】文学市场化及文学青年的命运

当下文学市场化使文学期刊处境尴尬,也主宰着许多文学期刊不得不改变初衷,不再成为文学青年尤其是初涉写作的文学青年练笔的阵地。

人们看不清“纯文学刊物”的“纯正”文学趣味、“纯正”文学立场和“纯正”美学追求———泛文学写作已被广泛接受认可。

由于许多热心的文学青年一开始写作便盯着泛文学报刊版块,他们一开始便受到一种“非纯正”影响。

当下文学市场的“春秋烽烟”虽未造成“诸侯争霸”局面,却已让那些视文学为各色“敲门砖”的人士却步三分。尽管从事文学工作并非皆在“市场”操练,然文学创作渐渐步入“市场”却是不争的事实。许多文学刊物,不管发行数万,还是发行几千,还是仅能售出百把册,都在“市场无情”的声浪中站在“市场”外隔岸观火。在“市场”计划的边缘中,这些文学刊物披着计划经济的余泽,念着市场经济的“经”,为文学事业忧心如焚。其从业人员从组稿到刊物的版式设计,想了许多点子,征求了许多意见,目的无非是想使刊物能增加发行数量。因了文学建设的需要,因了文学市场的培育之艰难,这些刊物无法也不能在文坛消失。

然而,生存的非市场化并非意味着发展的非市场化。各省市所办的文学刊物在“日子不好过”的叹息声中仍把日子一天天地“过”掉。在“生存”问题不忧的情况下,他们要发展就必须“忧”市场“忧”买方了。这样对作品的取舍、对作家的选择、对文体的处理,就不能不依赖市场之需求了。

当下文学市场化使文学期刊处境尴尬,也主宰着许多文学期刊不得不改变初衷,不再成为文学青年尤其是初涉写作的文学青年练笔的阵地。为了适应文化市场的需要,争取更多的读者,文学刊物不能不把组稿的重点放在名家身上,因为名家稿首先为期刊赢得了潜在的读者市场。同时,文学期刊为了扩大发行,不能不适应读者的需要,而刊发一些非文学或文学含量甚低的泛文学作品,这势必削弱了对文学新人的“培养”与“扶植”。

在文学的娱乐消闲功能得到极大张扬的大语境下,文学之“纯”已淡化。而刊发泛文学写作文本的刊物,当然远远大于硕果仅存的“纯文学刊物”,许多社会生活类杂志为了吸引读者,也刊发了不少泛文学写作文本,各级报纸虽一再减少文学版面,但单就报刊整体而言,泛文学写作文本刊发

的阵地不是缩小了,而是扩大了,因为各种生活休闲类版面刊载着大量的散文随笔。遗憾的是,所有这些载体,选择泛文学写作文本的最初动因,多是为了迎合读者趣味,而这些“趣味”文学成分甚少,有的甚至仅是“感官趣味”。

由于许多文学青年一开始写作便盯着这些版块,因了发表的冲动,不得不去揣摸这些文章的口气和行文方式,强颜幽默式的叙述,哗众取宠式的议论,煽情作秀式的行文,充斥在他们的笔下。这使许多热心文学写作的青年一开始便受到一种“非纯正”影响,于耳濡目染之中,败坏了自己的文学趣味与文化品位。在这些青年中,很可能产生高产的“自由撰稿人”,却很难将其“业绩”与“文化贡献”结合在一处。不能不说,这是一种遗憾。

既然谈市场,则必然要谈市场运作规则,文学市场当不例外。倘怀着“文学贡献”之热衷而坚守自己的品位与趣味,再去调整自己与市场的关系,自可获得一种生机。倘一开始便迎合市场需要,“千方百计提高发表率”以“增加收入”,这样的文学青年的命运着实堪忧。

同样是面对文学市场,可以出现精品,亦可以因文学垃圾一时“洛阳纸贵”。所以相对于过去,目前文学青年要保持高品位追求,首先得经受物质利益诱惑的考验。文学作品的重复、抄袭、模仿、品位低劣化,使许多文学青年一开始就失却了对文学乃至整个文化的崇高感———也许这正是一类时尚———使自己成为一个缺乏文学趣味和文化品格的人。所有这些,均影响着当代文学青年的文化选择,影响着现时代文学青年的文学命运。

我以为,在文学日益市场化的今天,青年人要想献身于文学,应首先找一个谋生的饭碗,使自己的衣食生存得到保证,然后再来细心研习文学。那些什么都写并以此谋生的“自由撰稿人”,一开始就不是为“文学”而写作,当下青年人要投身文学写作,是决不能以他们作为楷模。当衣食得以保证并有一份职业,再来遍阅文学经典,然后从经典中走出来,立志写出超越经典、于人类文学文化事业有所贡献的文本,当是当下文学青年的正路。当然倘在市场规则下先赚笔钱,再来百业不理,专心打磨文学,亦不失一条好路,只是这样的幸运仅只个别人才有。