【精品】正常胆红素的代谢

正常胆红素的代谢:

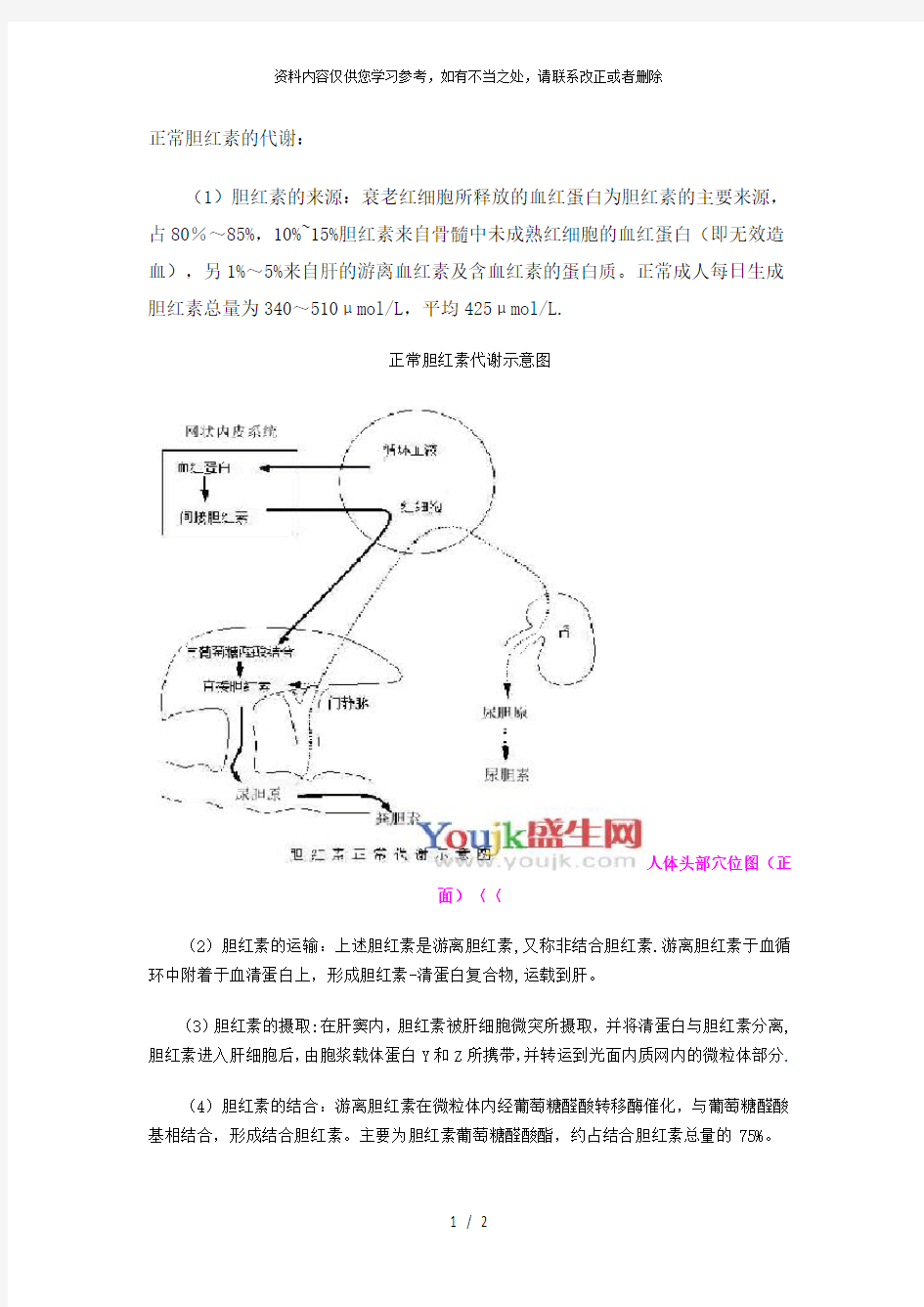

(1)胆红素的来源:衰老红细胞所释放的血红蛋白为胆红素的主要来源,占80%~85%,10%~15%胆红素来自骨髓中未成熟红细胞的血红蛋白(即无效造血),另1%~5%来自肝的游离血红素及含血红素的蛋白质。正常成人每日生成胆红素总量为340~510μmol/L,平均425μmol/L.

正常胆红素代谢示意图

人体头部穴位图(正

面)〈〈

(2)胆红素的运输:上述胆红素是游离胆红素,又称非结合胆红素.游离胆红素于血循环中附着于血清蛋白上,形成胆红素-清蛋白复合物,运载到肝。

(3)胆红素的摄取:在肝窦内,胆红素被肝细胞微突所摄取,并将清蛋白与胆红素分离,胆红素进入肝细胞后,由胞浆载体蛋白Y和Z所携带,并转运到光面内质网内的微粒体部分.

(4)胆红素的结合:游离胆红素在微粒体内经葡萄糖醛酸转移酶催化,与葡萄糖醛酸基相结合,形成结合胆红素。主要为胆红素葡萄糖醛酸酯,约占结合胆红素总量的75%。

(5)胆红素的排泄:可能经高尔基器运输到毛细胆管微突、细胆管、胆管而排入肠道。但无疑是主动转运、限速和耗能过程。结合胆红素进入肠腔后,由肠道细菌脱氢的作用还原为尿胆原,大部分随粪便排出,称为粪胆原;小部分回肠下段或结肠重吸收,通过门静脉血回到肝,转变为胆红素,或未经转变再随胆汁排入肠内,从肠道重吸收的尿胆原,有很多部分进入体循环,经肾排出。

新生儿黄疸

一、概述 新生儿黄疸是新生儿时期血清胆红素浓度增高而引起皮肤,巩膜及粘膜黄染的症状。新生儿黄疽是新生儿早期最常见的症状,也是新生儿疾病的主要原因之一。有生理性和病理性之分;部分病理性黄疸可致中枢神经系统受损,产生胆红素脑病,故应加强对新生儿黄疸的临床观察,尽快找出原因,及时治疗。 新生儿胆红素代谢特点 1、胆红素生成较多新生儿每日生成胆红素约8.8mg/kg,而成人仅为3.8mg/kg。其原因是:胎儿处于氧分压偏低的环境,故生成的红细胞数较多,出生后环境氧分压提高,红细胞相对过多、破坏亦多;胎儿血红蛋白半衰期短,新生儿红细胞寿命比成人短20~40天,形成胆红素的周期缩短;其他来源的胆红素生成较多,如来自肝脏等器官的血红素蛋白(过氧化氢酶、细胞色素P450等)和骨髓中无效造血(红细胞成熟过程中有少量被破坏)的胆红素前体较多。 2、运转胆红素的能力不足刚娩出的新生儿常有不同程度的酸中毒,影响血中胆红素与白蛋白的联结,早产儿白蛋白的数量较足月儿为低,均使运送胆红素的能力不足。 3、肝功能发育未完善①初生儿肝细胞内摄取胆红素必需的Y、Z蛋白含量低,5~10天后才达成人水平;②形成结合胆红素的功能差,即肝细胞内脲苷二磷酸葡萄糖醛酸基转移酶(UDPGT)的含量低且活力不足(仅为正常的0~30%),不能有效的将脂溶性未结合胆红素(间接胆红素)与葡萄糖醛酸结合成水溶性结合胆红素(直接胆红素),此酶活性在一周后逐渐正常;③排泄结合胆红素的能力差,易致胆汁郁积。 4、肠肝循环的特性初生婴儿的肠道内细菌量少,不能将肠道内的胆红素还原成粪、尿胆原;且肠腔内葡萄糖醛酸酶活性较高,能将结合胆红素水解成葡萄糖醛酸及未结合胆红素,后者又被肠吸收经门脉而达肝脏。 由于上述特点,新生儿摄取、结合、排泄胆红素的能力仅为成人的1%~2%,因此极易出现黄疸,尤其当新生儿处于饥饿、缺氧、胎粪排出延迟、脱水、酸中毒、头颅血肿或颅内出血等状态时黄疸加重。 二、新生儿黄疸的分类 1、生理性黄疸由于新生儿胆红素代谢特点,约50%~60%的足月儿和>80%的早产儿于生后2~3天内出现黄疸,4~5天达高峰;一般情况良好,足月儿在2周内消退,早产儿可延到3~4周。目前对民既往沿

胆红素的正常代谢:

●胆红素的正常代谢: 1、血清胆红素红80~85%由衰老和受损的红细胞所产生。另小部分则来自非红细胞生成系统 如肌红蛋白、细胞色素酶、过氧化氢酶、过氧化物酶以及由骨髓少量原位溶血的幼红细胞分解而来的胆红素,约占15~20%,这即所谓旁路胆红素。 ●2、胆红素由单核-巨噬细胞(网状内皮)系统释出后,呈不溶于水的,非结合状态的化合物, 脂溶性。非结合胆红素形成后迅即与血清白蛋白紧密结合而输送。非结合胆红素呈van den Bergh间接反应,也称间接胆红素,它不能从肾小球滤出。 ●3、间接胆红素输运至肝细胞膜之旁时,胆红素与白蛋白解离,前者旋被肝细胞所摄取。肝 细胞胞浆内有两种载体蛋白(Y蛋白与Z蛋白),与胆红素结合,并输运至微粒体(相当于电镜下内质网的颗粒)中,受葡萄糖醛酸转移酶的作用,绝大部分结合成结合胆红素。呈水溶性,呈van den Bergh直接反应,也称直接胆红素,可通过肾小球而排出。结合胆红素随胆汁排泄入肠内之后被肠内细菌分解成为无色的尿胆原,其中大部分氧化为尿胆素从粪便排出,称为粪胆素。 ●4、一部分尿胆原在肠内被吸收,经门静脉进入肝内。回肝的大部分尿胆原再变为结合胆红 素,随胆汁排入肠内,形成所谓“胆红素的肠肝循环”。 ●5、补吸收回肝的小部分尿胆原,则经体循环由肾脏排出。 ● ●溶血性黄疸的发生机理: ●1、红细胞破坏增多,超过正常肝脏处理的能力,潴留在血液中形成黄疸 ●2、肝功能减退:由于大量的红细胞被破坏所致的贫血、缺氧和红细胞破坏产物的毒性作用 等,可减弱正常肝细胞的胆色素代谢功能,致黄疸加重。 ● ● ●肝细胞性黄疸的发生机理: ●1、受损的肝细胞处理胆红素的能力减弱,致正常代谢所产生的非结合胆红素不能全部转化 为结合胆红素,引起血中非结合胆红素增加。 ●2、未受损的肝细胞,仍能将非结合胆红素转化为结合胆红素而输入毛细胆管;但这些结合 胆红素可经坏死的肝细胞所流入血液中,或因肝细胞肿胀、汇管区渗出性病变与水肿、以及小胆管内胆栓形成,使胆汁排泄通路受阻,而致较多结合胆红素反流入血循环中。 ● ●阻塞性黄疸发生机理: ●无论是肝内的毛细胆管、小胆管,肝外的肝胆管、胆总管、壶腹等处,任何部位发生阻塞, 则阻塞上方的胆管内压力不断增高、胆管扩张,终致胆小管与毛细胆管破裂,胆汁中胆红素反流入血中,从而出现黄疸。

胆红素的代谢过程

胆红素的代谢过程文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

胆红素的代谢过程一、胆红素的来源与生成 胆红素的来源不外以下几种:①大部分胆红素是由衰老红细胞破坏、降解而来,由衰老红细胞中血红蛋白的辅基血红素降解而产生的胆红素的量约占人体胆红素总量的75%;②小部分胆红素来自组织(特别是肝细胞)中非血红蛋白的血红素蛋白质(如细胞色素p450、细胞色素b5、过氧化氢酶等)的血红素辅基的分解;③极小部分胆红素是由造血过程中,骨髓内作为造血原料的血红蛋白或血红素,在未成为成熟细胞成分之前有少量分解,即无效造血所产生的胆红素。 胆红素的生成过程包括:①衰老的红细胞在单核吞噬细胞系统被破坏,首先除去珠蛋白而分离出血红素;②血红素在单核吞噬细胞内微粒体的血红素加氧酶的作用下,形成胆绿素,③胆绿素在胆绿素还原酶催化下生成胆红素。 胆红素可进入血液循环,在血浆内主要以胆红素-白蛋白复合体的形式存在和运输。除白蛋白外,α1-球蛋白也可与胆红素结合。一般说白蛋白与胆红素的结合是可逆的。当血浆胆红素浓度正常时,1分子白蛋白通常结合1分子胆红素,而当血浆胆红素增多时则可结合2分子胆红素。正常成人每100ml血浆中的白蛋白结合胆红素的能力约为20-25mg,所以正常情况下白蛋白结合胆红素的潜力很大。由于胆红素与白蛋白较紧密地结合成复合体,一方面改变了胆红素的脂溶性,另一方面又限制了它自由通过各种生物膜的能力,不致有大量游离胆红素进入组织细胞而产生毒性作用。 二、肝对胆红素的摄取、转化及排泄

当胆红素随血液运输到肝后,由于肝细胞具有极强的摄取胆红素的能力,故可迅速被肝细胞摄取。肝迅速地选择性地从血浆摄取胆红素的能力与下述机制有关。 ⒈位于血窦表面的肝细胞膜上可能有特异的载体蛋白系统,胆红素等有机阴离子与膜上载体结合后,即从膜的外表面转移至内表面,然后进入胞质。当白蛋白-胆红素复合物通过肝窦壁时,胆红素与白蛋白解离,只有胆红素被肝细胞所摄取。 ⒉肝细胞内有两种色素受体蛋白即y蛋白和z蛋白y蛋白与胆红素亲和力较高,在肝细胞中含量较大,约占肝细胞浆蛋白的5%,是肝细胞内主要的胆红素载体蛋白;y蛋白与z 蛋白利用其对胆红素的高亲和力,从细胞膜上接受进入胞质的胆红素,并将它运至内质网。 肝细胞对胆红素的转化在滑面内质网上进行。在葡萄糖醛酸基转移酶的催化下,胆红素被转化为葡萄糖醛酸胆红素,胆红素在肝细胞内经结合转化后,其理化性质发生了变化,从极性很低的脂溶性的未结合胆红素变为极性较强的水溶性结合物-葡萄糖醛酸胆红素,从而不易透过生物膜。这样既起到解毒作用,又有利于胆红素从胆道排泄。在肝细胞内,胆红素通过其丙酸基与葡萄糖醛酸结合,主要生成双葡萄糖醛酸胆红素。 结合胆红素被排泄至毛细胆管的过程,有内质网、高尔基复合体、溶酶体等参与,毛细胆管膜上也存在一种以载体为中介的转运过程,这一过程必须对抗浓度梯度。当肝细胞损伤时,可由于结合型胆红素的排泄障碍而造成肝细胞淤滞性黄疸。由于肝细胞内有亲和力强的胆红素载体蛋白及葡萄糖醛酸基转移酶,因而不断地将胆红素摄取、结合、转化及排泄,保证了血浆中的胆红素不断地经肝细胞而被清除。 三、胆红素的肠肝循环

胆红素的代谢

胆红素的代谢 胆红素是胆色素的一种,它是人胆汁中的主要色素,是人体内血红素的主要代谢产物,是临床上判断黄疸的主要依据,也是肝功能的重要指标。 一.胆红素的正常代谢 1.胆红素的来源:1)衰老红细胞的破坏降解:由血红蛋白分子中的辅基—血红素,在肝胆脾和骨髓等网状内皮系统内降解而产生胆红素,约占人体胆红素总量的80%,称主流胆红素2)无效红细胞生成:即在造血过程中,骨髓内作为造血原料的血红蛋白或血红素,在未成为成熟红细胞成分之前有少量分解而成3)其他含血红素辅基的蛋白质分解:如肌红蛋白,细胞色素和过氧化物酶等降解产生,后两者约占20%,称为分流胆红素。 2.胆红素在血液中的转运:胆红素是难溶于水的脂溶性物质,在血液中主要以胆红素-清蛋白复合物的形式存在和运输。正常人每100毫升血浆中的清蛋白能结合34-43umol胆红素,而血浆实际胆红素浓度只有1.70—17.2umol/L.一般情况下,胆红素与清蛋白分子中的第一位点结合,分子比1:1,当胆红素浓度增大,于第二位点结合,就容易被有机阴离子如磺胺类,脂肪酸,胆汁酸,水杨酸等从清蛋白分子里置换出来,增加透入细胞的可能性。临床发生高胆红素血症时,这些药物应慎用。 3.胆红素在肝细胞内代谢过程 (1)摄取:肝细胞摄取胆红素的有效性取决于1)血窦面肝细胞膜上的

受体蛋白。胆红素-清蛋白复合物通过肝脏一次,即有40%胆红素脱离清蛋白而被肝细胞摄取。2)肝细胞胞液中的两种可溶性受体蛋白----Y蛋白和Z蛋白,也称载体蛋白。Y蛋白与胆红素的亲和力高于Z 蛋白,既能结合胆红素,又可以结合其他有机阴离子如类固醇,磺溴酞钠等。在胞液中,胆红素与载体蛋白结合成复合物,阻止其回流入血,而增加其摄入的有效性。 (2)转化:肝细胞对胆红素的转化在滑面内质网上进行。在胆红素尿苷二磷酸葡萄糖醛酸基转移酶的催化下,胆红素迅速与尿苷二磷酸-а-葡萄糖醛酸反应,通过其丙酸基与葡萄糖醛酸结合成极性较强的水溶性结合物—胆红素葡萄糖醛酸单酯和双酯,即结合胆红素。葡萄糖醛酸双酯是主要产物,约占95%。这种转化既有利于胆红素随胆汁排泄,又限制其通过生物膜而起到解毒作用。 (3)排泄:结合胆红素在内质网形成后,在高尔基复合体,溶酶体等参与下,通过毛细胆管膜上的主动转运载体,被排泄至毛细胆管中。这是一种逆浓度梯度的能量依赖的主动转运过程。 血浆中的胆红素通过肝细胞膜上的受体蛋白,细胞内的胆红素载体蛋白和内质网葡萄糖醛酸基转移酶的联合作用,不断的被摄取,结合,转化及排泄,保证了血浆中的胆红素经肝细胞而被清除。 4. 胆红素在肠管中的变化及其肠肝循环结合胆红素随胆汁进入肠道,在小肠上段的碱性PH条件下,通过来自肝,小肠上皮细胞和肠道细菌的?-葡萄糖醛酸苷酶的作用,大部分被水解而脱下葡萄糖醛酸,转化成未结合胆红素,然后经过肠道厌氧菌的还原作用,逐步

胆红素的代谢过程

胆红素的代谢过程集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

胆红素的代谢过程一、胆红素的来源与生成 胆红素的来源不外以下几种:①大部分胆红素是由衰老红细胞破坏、降解而来,由衰老红细胞中血红蛋白的辅基血红素降解而产生的胆红素的量约占人体胆红素总量的75%;②小部分胆红素来自组织(特别是肝细胞)中非血红蛋白的血红素蛋白质(如细胞色素p450、细胞色素b5、过氧化氢酶等)的血红素辅基的分解;③极小部分胆红素是由造血过程中,骨髓内作为造血原料的血红蛋白或血红素,在未成为成熟细胞成分之前有少量分解,即无效造血所产生的胆红素。 胆红素的生成过程包括:①衰老的红细胞在单核吞噬细胞系统被破坏,首先除去珠蛋白而分离出血红素;②血红素在单核吞噬细胞内微粒体的血红素加氧酶的作用下,形成胆绿素,③胆绿素在胆绿素还原酶催化下生成胆红素。 胆红素可进入血液循环,在血浆内主要以胆红素-白蛋白复合体的形式存在和运输。除白蛋白外,α1-球蛋白也可与胆红素结合。一般说白蛋白与胆红素的结合是可逆的。当血浆胆红素浓度正常时,1分子白蛋白通常结合1分子胆红素,而当血浆胆红素增多时则可结合2分子胆红素。正常成人每100ml血浆中的白蛋白结合胆红素的能力约为20-25mg,所以正常情况下白蛋白结合胆红素的潜力很大。由于胆红素与白蛋白较紧密地结合成复合体,一方面改变了胆红素的脂溶性,另一方面又限制了它自由通过各种生物膜的能力,不致有大量游离胆红素进入组织细胞而产生毒性作用。 二、肝对胆红素的摄取、转化及排泄 当胆红素随血液运输到肝后,由于肝细胞具有极强的摄取胆红素的能力,故可迅速被肝细胞摄取。肝迅速地选择性地从血浆摄取胆红素的能力与下述机制有关。 ⒈位于血窦表面的肝细胞膜上可能有特异的载体蛋白系统,胆红素等有机阴离子与膜上载体结合后,即从膜的外表面转移至内表面,然后进入胞质。当白蛋白-胆红素复合物通过肝窦壁时,胆红素与白蛋白解离,只有胆红素被肝细胞所摄取。 ⒉肝细胞内有两种色素受体蛋白即y蛋白和z蛋白y蛋白与胆红素亲和力较高,在肝细胞中含量较大,约占肝细胞浆蛋白的5%,是肝细胞内主要的胆红素载体蛋白;y蛋白与z蛋白利用其对胆红素的高亲和力,从细胞膜上接受进入胞质的胆红素,并将它运至内质网。 肝细胞对胆红素的转化在滑面内质网上进行。在葡萄糖醛酸基转移酶的催化下,胆红素被转化为葡萄糖醛酸胆红素,胆红素在肝细胞内经结合转化后,其理化性质发生了变化,从极性很低的脂溶性的未结合胆红素变为极性较强的水溶性结合物-葡萄糖醛酸胆红素,从而不易透过生物膜。这样既起到解毒作用,又有利于胆红素从胆道排泄。在肝细胞内,胆红素通过其丙酸基与葡萄糖醛酸结合,主要生成双葡萄糖醛酸胆红素。

代谢胆红素

胆红素是胆色素的一种,是人胆汁中的主要色素,呈橙黄色。胆红素是体内铁卟啉化合物的主要代谢产物,有毒性,可对大脑和神经系统引起不可逆的损害,但也有抗氧化剂功能,可以抑制亚油酸和磷脂的氧化。胆红素是临床上判定黄疸的重要依据,也是肝功能的重要指标。 血液胆红素,在加入重氮试剂而出现的红-紫色的Hijman van den Bergh反应中,存在着两种型:一种是不加醇就出现阳性的直接型,第一种型是单或双葡糖醛酸(酯),另一种是加入醇才显色的间接型。第二种是游离型,是血红蛋白的正常代谢产物,可通过胆绿素的还原形成,如进一步还原,经乙烯基变成乙基的中胆红素C30H40O6N,次甲基全为氢所饱和,形成中胆色烷(mesobilirubinogen)(尿胆素原)C33H44O6N4 胆红素是由红细胞中的血色素所制造的色素,红细胞有固定的寿命(正常红细胞的平均寿命约为120天),每日都会有所毁坏。此时,血色素会分解成为正铁血红素(haem)和血红素。正铁血红素在NADPH和H离子作用下生成胆绿素.三价Fe离子和CO,胆绿素再在NADPH和H离子作用下生成胆红素。血红素则会重新制成组织蛋白。 红细胞受到破坏有溶血现象时,会变成间接型高胆红素血症。此外,当肝细胞有异常时会引起直接型、间接型高胆红素血症,胆管、胆道系统阻塞时,会引起直接型高胆红素血症。有异常值时的处理方法配合其他检查结果确实掌握病情,再治疗致病的原因。依不同的情况可分别采取急性肝衰竭处置、血液透析、肝外胆汁淤滞紧急处置等方法。 除了新生儿之外,一般人的值大致固定,并无年龄上的差异。此外,饮食与运动也几乎不会引起变动,但长时间绝食后会有上升的趋势。

新生儿黄疸

模块八 任务6 新生儿黄疸的护理 【复习提问】 1.足月儿颅内出血的原因?产伤 2.新生儿颅内出血的临床表现?先兴奋后抑制 【案例】 小儿20 天,足月顺产,2周末黄疸加深,粪便色变浅,拒食。体格检查:皮肤巩膜黄染,心肺无异常,肝右肋下3.5cm,质中,脾左肋下1cm;血白细胞10 X 109/ L ,血清总胆红素265 μmol / L。 临床诊断为:病理性黄疸 思考: 1.发生病理性黄疸时血清总胆红素水平至少达到多少? 2.引发该患儿黄疸的可能疾病是什么? 【职业综合能力培养目标】 1.专业职业能力:具备正确使用蓝光疗法降低患儿胆红素水平的能力;具备为感染性病因引起新生黄疸的患儿处理感染病灶的能力。 2.专业理论知识:掌握病理性黄疸的病因、典型临床表现、胆红素脑病的诊断标准并掌握常见护理诊断及主要护理措施。 3.职业核心能力:具备对病理性黄疸患儿病情评估的能力;具备指导患儿家长正确喂养患儿的能力;培养学生沟通表达及合作的能力;具备为患儿制定健康指导方案的能力。 【新课讲解】 一、定义(图片) 新生儿黄疸是新生儿时期由于胆红素在体内积聚,而引起巩膜、皮肤、黏膜、体液和其他组织被染成黄色的现象,可分为生理性黄疸和病理性黄疸两种。引起黄疸的原因多而复杂,病情轻重不一,重者可导致胆红素脑病(核黄疸),常引起严重后遗症。(视频)

二、病因 (1)感染性:①新生儿肝炎:大多数病毒可通过胎盘传给胎儿或出生时通过产道被感染,以巨细胞病毒、乙型肝炎病毒为常见;②新生儿败血症、尿路感染:由于细菌的毒素作用于红细胞,加速红细胞破坏、损伤肝脏细胞,使肝脏结合胆红素的能力下降,导致黄疽加重。 (2)非感染性:①新生儿溶血:ABO系统和Rh系统血型不合最为常见;②胆道闭锁:肝肠循环受阻,胆红素排泄不畅,血清含量增高;③胎粪延迟排出;④母乳性黄疽:发生率0.5%~2%;⑤遗传性疾病:如红细胞6-磷酸葡萄糖脱氢酶缺陷等;⑥药物性黄疸:如维生 素K 3、K 4 、樟脑丸等;⑦其他:如低血糖、酸中毒、缺氧、体内出血和失水等原因可加重黄 疸。 三、临床表现 1. 新生儿肝炎一般黄疸于生后2~3周出现,并逐渐加重伴拒食、体重不增、大便色浅,尿色深黄,肝(脾)肿大。以结合胆红素增高为主,伴肝功能异常。 2. 新生儿败血症及其他感染由于细菌毒素作用,加快红细胞破坏、损坏肝细胞所致。黄疸于一周内出现,或黄疸退而复出并进行性加重,并伴全身中毒症状,有感染病灶,以脐 炎、皮肤脓疱疮引起最多见。早期以未结合胆红素增高为主,或两者均高;晚期则以结合胆

胆红素正常值

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢 胆红素正常值 导语:胆红素是胆色素的其中一种,并且是人体的单质中最主要的色素,胆红素是橙黄色的,一般都是在肝功能化验的时候会检查胆红素的数值,胆红素还 胆红素是胆色素的其中一种,并且是人体的单质中最主要的色素,胆红素是橙黄色的,一般都是在肝功能化验的时候会检查胆红素的数值,胆红素还可以用来判定黄疸和肝功能的指标,所以胆红素的检查是十分重要的,很多朋友都不知道胆红素的正常数值是多少,下面就来给大家介绍一下,希望能够帮到您。 胆红素偏高的话在饮食方面应该多注意一些,既要吃的有营养,还要清淡一些,比如说豆制品,水果蔬菜,鱼类都有比较好的抗氧化功能,并且比较容易被人体吸收,胆红素过高的患者都是适合食用的,下面就简单的介绍一下胆红素的相关内容,让您能够更好的了解自己的身体状况。 在肝功能化验里,胆红素正常值范围如下:[总胆红素]1.71~17.1μmol/L(0.1mg/dl~1.0mg/dl)。[直接胆红素]0~3.42μmol/L (0~0.2mg/dl)。[间接胆红素0~13.68μmol/L(0~0.8mg/dl) 胆红素是胆色素的一种,它是人胆汁中的主要色素,呈橙黄色。它是体内铁卟啉化合物的主要代谢产物,有毒性,可对大脑和神经系统引起不可逆的损害,但也有抗氧化剂功能,可以抑制亚油酸和磷脂的氧化。胆红素是临床上判定黄疸的重要依据,也是肝功能的重要指标。 胆红素是红细胞中的血色素所制造的色素。红细胞有固定的寿命,每日都会有所毁坏。此时,血色素会分解成为正铁血红素(haem)和血红素。然后正铁血红素依酶的作用会变成胆红素,而血红素则会重新制成组织蛋白。如此制造的间接胆红素称为蛋白结合胆红素,间接胆 常识分享,对您有帮助可购买打赏

新生儿胆红素代谢特点

新生儿胆红素代谢特点 (一)胆红素生成较多新生儿每日生成胆红素约8。8mg/kg,而成人仅为3。8mg/kg。其原因是:胎儿处于氧分压偏低的环境,故生成的红细胞数较多,出生后环境氧分压提高,红细胞相对过多、破坏亦多;胎儿血红蛋白半衰期短,新生儿红细胞寿命比成人短20~40天,形成胆红素的周期缩短;其他来源的胆红素生成较多,如来自肝脏等器官的血红素蛋白(过氧化氢酶、细胞色素P450等)和骨髓中无效造血(红细胞成熟过程中有少量被破坏)的胆红素前体较多。 (二)运转胆红素的能力不足刚娩出的新生儿常有不同程度的酸中毒,影响血中胆红素与白蛋白的联结,早产儿白蛋白的数量较足月儿为低,均使运送胆红素的能力不足。 (三)肝功能发育未完善(转载自中国教育文摘https://www.360docs.net/doc/e312297825.html,,请保留此标记。)①初生儿肝细胞内摄取胆红素必需的Y、Z蛋白含量低,5~10天后才达成人水平; ②形成结合胆红素的功能差,即肝细胞内脲苷二磷酸葡萄糖醛酸基转移酶(UDPGT)的含量低且活力不足(仅为正常的0~30%),不能有效的将脂溶性未结合胆红素(间接胆红素)与葡萄糖醛酸结合成水溶性结合胆红素(直接胆红素),此酶活性在一周后逐渐正常;③排泄结合胆红素的能力差,易致胆汁郁积。 (四)肠肝循环的特性初生婴儿的肠道内细菌量少,不能将肠道内的胆红素还原成粪、尿胆原;且肠腔内葡萄糖醛酸酶活性较高,能将结合胆红素水解成葡萄糖醛酸及未结合胆红素,后者又被肠吸收经门脉而达肝脏。 由于上述特点,新生儿摄取、结合、排泄胆红素的能力仅为成人的1%~2%,因此极易出现黄疸,尤其当新生儿处于饥饿、缺氧、胎粪排出延迟、脱水、酸中毒、头颅血肿或颅内出血等状态时黄疸加重。 新生儿胆红素代谢特点 (一)胆红素生成过多 原因是胎儿血氧分压低,红细胞数量代偿性增加,出生后血氧分压升高,过多的红细胞破坏。(二)联结的胆红素量少

胆红素的代谢过程

胆红素的代谢过程 一、胆红素的来源与生成 胆红素的来源不外以下几种:①大部分胆红素是由衰老红细胞破坏、降解而来,由衰老红细胞中血红蛋白的辅基血红素降解而产生的胆红素的量约占人体胆红素总量的75%;②小部分胆红素来自组织(特别是肝细胞)中非血红蛋白的血红素蛋白质(如细胞色素p450、细胞色素b5、过氧化氢酶等)的血红素辅基的分解;③极小部分胆红素是由造血过程中,骨髓内作为造血原料的血红蛋白或血红素,在未成为成熟细胞成分之前有少量分解,即无效造血所产生的胆红素。 胆红素的生成过程包括:①衰老的红细胞在单核吞噬细胞系统被破坏,首先除去珠蛋白而分离出血红素;②血红素在单核吞噬细胞内微粒体的血红素加氧酶的作用下,形成胆绿素,③胆绿素在胆绿素还原酶催化下生成胆红素。 胆红素可进入血液循环,在血浆内主要以胆红素-白蛋白复合体的形式存在和运输。除白蛋白外,α1-球蛋白也可与胆红素结合。一般说白蛋白与胆红素的结合是可逆的。当血浆胆红素浓度正常时,1分子白蛋白通常结合1分子胆红素,而当血浆胆红素增多时则可结合2分子胆红素。正常成人每100ml血浆中的白蛋白结合胆红素的能力约为20-25mg,所以正常情况下白蛋白结合胆红素的潜力很大。由于胆红素与白蛋白较紧密地结合成复合体,一方面改变了胆红素的脂溶性,另一方面又限制了它自由通过各种生物膜的能力,不致有大量游离胆红素进入组织细胞而产生毒性作用。 二、肝对胆红素的摄取、转化及排泄 当胆红素随血液运输到肝后,由于肝细胞具有极强的摄取胆红素的能力,故可迅速被肝细胞摄取。肝迅速地选择性地从血浆摄取胆红素的能力与下述机制有关。 ⒈位于血窦表面的肝细胞膜上可能有特异的载体蛋白系统,胆红素等有机阴离子与膜上载体结合后,即从膜的外表面转移至内表面,然后进入胞质。当白蛋白-胆红素复合物通过肝窦壁时,胆红素与白蛋白解离,只有胆红素被肝细胞所摄取。 ⒉肝细胞内有两种色素受体蛋白即y蛋白和z蛋白y蛋白与胆红素亲和力较高,在肝细胞中含量较大,约占肝细胞浆蛋白的5%,是肝细胞内主要的胆红素载体蛋白;y蛋白与z蛋白利用其对胆红素的高亲和力,从细胞膜上接受进入胞质的胆红素,并将它运至内质网。 肝细胞对胆红素的转化在滑面内质网上进行。在葡萄糖醛酸基转移酶的催化下,胆红素被转化为葡萄糖醛酸胆红素,胆红素在肝细胞内经结合转化后,其理化性质发生了变化,从极性

儿科学指导:新生儿黄疸的特点及分类

新生儿摄取、结合、排泄胆红素的能力仅为成人的1%~2%,因此极易出现黄疸,尤其当新生儿处于饥饿、缺氧、胎粪排出延迟、脱水、酸中毒、头颅血肿或颅内出血等状态时黄疸加重。其病因复杂,有生理性和病理性之分。新生儿黄疸(neonataljaundice)是胆红素(大部分未为结合胆红素)在体内积聚而引起,其原因复杂,有生理性和病理性之分;部分病理性黄疸克致中枢神经系统受损,产生胆红素脑病,故应加强对新生儿黄疸的临床观察,尽快找出原因,及时治疗。 「新生儿胆红素代谢特点」 (一)胆红素生成较多新生儿每日生成胆红素约8.8mg/kg,而成人仅为3.8mg/kg.其原因是:胎儿处于氧分压偏低的环境,故生成的红细胞数较多,出生后环境氧分压提高,红细胞相对过多、破坏亦多;胎儿血红蛋白半衰期短,新生儿红细胞寿命比成人短20~40天,形成胆红素的周期缩短;其他来源的胆红素生成较多,如来自肝脏等器官的血红素蛋白(过氧化氢酶、细胞色素P450等)和骨髓中无效造血(红细胞成熟过程中有少量被破坏)的胆红素前体较多。(二)运转胆红素的能力不足刚娩出的新生儿常有不同程度的酸中毒,影响血中胆红素与白蛋白的联结,早产儿白蛋白的数量较足月儿为低,均使运送胆红素的能力不足。 (三)肝功能发育未完善①初生儿肝细胞内摄取胆红素必需的Y、Z蛋白含量低,5~10天后才达成人水平;②形成结合胆红素的功能差,即肝细胞内脲苷二磷酸葡萄糖醛酸基转移酶(UDPGT)的含量低且活力不足(仅为正常的0~30%),不能有效的将脂溶性未结合胆红素(间接胆红素)与葡萄糖醛酸结合成水溶性结合胆红素(直接胆红素),此酶活性在一周后逐渐正常;③排泄结合胆红素的能力差,易致胆汁郁积。 (四)肠肝循环的特性初生婴儿的肠道内细菌量少,不能将肠道内的胆红素还原成粪、尿胆原;且肠腔内葡萄糖醛酸酶活性较高,能将结合胆红素水解成葡萄糖醛酸及未结合胆红素,后者又被肠吸收经门脉而达肝脏。 由于上述特点,新生儿摄取、结合、排泄胆红素的能力仅为成人的1%~2%,因此极易出现黄疸,尤其当新生儿处于饥饿、缺氧、胎粪排出延迟、脱水、酸中毒、头颅血肿或颅内出血等状态时黄疸加重。 「新生儿黄疸的分类」 (一)生理性黄疸由于新生儿胆红素代谢特点,约50%~60%的足月儿和>80%的早产儿于生后2~3天内出现黄疸,4~5天达高峰;一般情况良好,足月儿在2周内消退,早产儿可延到3~4周。目前对民既往沿用的新生儿生理性黄疸的血清胆红素上限值,即足月儿<205.2μmol/L(12mg/dl)和早产儿<257μmol/L(15mg/dl),已经提出异议,因较小的早产儿即使胆红素<171μmol/L(10mg/dl),也可能发生胆红素脑病。国外已规定足月儿血清胆红素<220.59μmol/L(12.9mg/dl)为生理性黄疸的界限;国内学者通过监测发现正常足月儿生理性黄疸的胆红素值上限在205.2~256.5μmol/L(12~15mg/dl)之间,超过原定205.2μmol/L者占31.3%~48.5%,,早产儿血清胆红质上限超过256.2μmol/L者也占42.9%,故正在通过全国性协作调研拟重新修订我国生理性黄疸的诊断标准。 (二)病理性黄疸常有以下特点:①黄疸在出生后24小时内出现;②重症黄疽,血清胆红素>205.2~256.5μmol/L,或每日上升超过85μmol/L(5mg/dl);③黄疸持续时间长,(足月儿>2周,早产儿>4周);④黄疸退而复现;⑤血清结合胆红素>26μmol/L(1.5mg/dl)。对病理性黄疸应积极查找病因,引起病理性黄疸的主要原因有: 1、感染性 (1)新生儿肝炎:大多为胎儿在宫内由病毒感染所致,以巨细胞病毒最常见,其他为乙型肝

胆红素代谢

胆红素在肝细胞内的代谢 胆红素代谢主要在肝脏中进行。在肝血窦中胆红素与清蛋白分离,并迅速被肝细胞摄取。胆红素进入肝细胞后,与胞浆中两种载体蛋白-Y蛋白和Z蛋白结合形成复合物,并以此形式进入滑面内质网。在葡萄糖醛酸基转移酶催化下,胆红素与载体蛋白分离,进而与葡萄糖醛酸以酯键结合,生成葡萄糖醛酸胆红素酯。这种胆红素因其能与重氮试剂直接迅速起颜色反应,所以被称为结合胆红素或直接胆红素。直接胆红素的脂溶性弱而水溶性强,所以可随尿排出体外;在肝细胞内,其可有效地排到胆汁中。 三、胆红素在肠中的变化 直接胆红素随胆汁排出后,进入十二指肠。在肠道细菌作用下,先脱去葡萄糖醛酸,再逐步被还原成无色的胆素原族化合物,即中胆素原、粪胆素原及尿胆素原等。大部分胆素原随粪便排出体外,在细菌作用下或经空气氧化,粪胆素原可氧化成棕黄色的粪胆素,此即为粪便颜色的主要来源。只有少量的胆素原由尿排出,即为尿胆素原。其在与空气接触后被氧化成尿胆素,它是尿中主要的色素。尿胆素原、尿胆素和尿胆红素临床上称为尿三胆。 四、血清胆红素与黄疸 正常人由于胆红素代谢正常,血清中胆红素含量很少,其总量不超过1mg/dl。凡能引起胆红素生成过多,或使肝细胞对胆红素摄取、结合、排泄过程发生障碍的因素,均可使血中胆红素浓度增高,称高胆红素血症。血清中胆红素含量过高,扩散进入组织,引起组织黄染,称做黄疸。 临床上将黄疸分为三类:溶血性黄疸、阻塞性黄疸、肝细胞性黄疸。 ①溶血性黄疸红细胞被大量破坏,在网状内皮细胞中生成的胆红素过多,超过肝摄取、结合与排泄的能力,造成血中间接胆红素浓度异常增高。各种引起大量溶血的原因都可造成溶血性黄疸。 ②阻塞性黄疸各种原因引起的胆汁排泄通道受阻,使胆小管和毛细胆管内压力增大而破裂,致使直接胆红素逆流入血,造成血中胆红素浓度升高。 ③肝细胞性黄疸由于肝细胞被破坏,其摄取、转化和排泄胆红素的能力降低所致。 胆红素化验结果的意义 胆红素总量增高、间接胆红素增高:溶血性贫血,血型不合输血,恶性疟疾,新

胆红素的代谢过程 ()

胆红素的代谢过程一、胆红素的来源与生成 胆红素的来源不外以下几种:①大部分胆红素是由衰老红细胞破坏、降解而来,由衰老红细胞中血红蛋白的辅基血红素降解而产生的胆红素的量约占人体胆红素总量的75%;②小部分胆红素来自组织(特别是肝细胞)中非血红蛋白的血红素蛋白质(如细胞色素p450、细胞色素b5、过氧化氢酶等)的血红素辅基的分解;③极小部分胆红素是由造血过程中,骨髓内作为造血原料的血红蛋白或血红素,在未成为成熟细胞成分之前有少量分解,即无效造血所产生的胆红素。 胆红素的生成过程包括:①衰老的红细胞在单核吞噬细胞系统被破坏,首先除去珠蛋白而分离出血红素;②血红素在单核吞噬细胞内微粒体的血红素加氧酶的作用下,形成胆绿素,③胆绿素在胆绿素还原酶催化下生成胆红素。 胆红素可进入血液循环,在血浆内主要以胆红素-白蛋白复合体的形式存在和运输。除白蛋白外,α1-球蛋白也可与胆红素结合。一般说白蛋白与胆红素的结合是可逆的。当血浆胆红素浓度正常时,1分子白蛋白通常结合1分子胆红素,而当血浆胆红素增多时则可结合2分子胆红素。正常成人每100ml血浆中的白蛋白结合胆红素的能力约为20-25mg,所以正常情况下白蛋白结合胆红素的潜力很大。由于胆红素与白蛋白较紧密地结合成复合体,一方面改变了胆红素的脂溶性,另一方面又限制了它自由通过各种生物膜的能力,不致有大量游离胆红素进入组织细胞而产生毒性作用。 二、肝对胆红素的摄取、转化及排泄 当胆红素随血液运输到肝后,由于肝细胞具有极强的摄取胆红素的能力,故可迅速被肝细胞摄取。肝迅速地选择性地从血浆摄取胆红素的能力与下述机制有关。 ⒈位于血窦表面的肝细胞膜上可能有特异的载体蛋白系统,胆红素等有机阴离子与膜上载体结合后,即从膜的外表面转移至内表面,然后进入胞质。当白蛋白-胆红素复合物通过肝窦壁时,胆红素与白蛋白解离,只有胆红素被肝细胞所摄取。 ⒉肝细胞内有两种色素受体蛋白即y蛋白和z蛋白y蛋白与胆红素亲和力较高,在肝细胞中含量较大,约占肝细胞浆蛋白的5%,是肝细胞内主要的胆红素载体蛋白;y蛋白与z蛋白利用其对胆红素的高亲和力,从细胞膜上接受进入胞质的胆红素,并将它运至内质网。 肝细胞对胆红素的转化在滑面内质网上进行。在葡萄糖醛酸基转移酶的催化下,胆红素被转化为葡萄糖醛酸胆红素,胆红素在肝细胞内经结合转化后,其理化性质发生了变化,从极性很低的脂溶性的未结合胆红素变为极性较强的水溶性结合物-葡萄糖醛酸胆红素,从而不易透过生物膜。这样既起到解毒作用,又有利于胆红素从胆道排泄。在肝细胞内,胆红素通过其丙酸基与葡萄糖醛酸结合,主要生成双葡萄糖醛酸胆红素。 结合胆红素被排泄至毛细胆管的过程,有内质网、高尔基复合体、溶酶体等参与,毛细胆管膜上也存在一种以载体为中介的转运过程,这一过程必须对抗浓度梯度。当肝细胞损伤时,可由于结合型胆红素的排泄障碍而造成肝

新生儿黄疸

新生儿黄疸 (neonatal jaundice) 一、概述(summarize) 胆红素代谢的特点,约有50%足月儿和80%早产儿可出现肉眼可见的黄疸。并且新生儿黄疸也是新生儿疾病的重要组成部分,发生率高,重症新生儿黄疸(高胆红素血症)导致的核黄疸是婴儿致死和致残的重要原因。 二、新生儿胆红素(bilirubin)代谢特点(metabolism of bilirubin) 一、胆红素生成多(overproduction of bilirubin) (新生儿8.5mg/Kg/d) 原因: 1、红细胞相对多,破坏多(1gHb~34mgBil) 2、红细胞寿命较成人短 3、其他来源胆红素较成人多 4、血红素加氧酶含量高,血红素分解快 二、肝功能不成熟(主要原因)(juvenility of the liver function) ①初生儿肝细胞内摄取胆红素必需的Y、Z蛋白含量低,5-10天后才达成人水平; ②形成结合胆红素的功能差,即肝细胞内尿苷二磷酸葡萄糖醛酸基转移酶(UDPGT)的含量低且活力不足(仅为正常的0-30%),不能有效地将脂溶性未结合胆红素(间接胆红素)与葡萄糖醛酸结合成水溶性结合胆红素(直接胆红素),此酶活性在一周后逐渐正常; ③排泄结合胆红素的功能差,易致胆汁郁积

三、肠肝循环特点(exaggerated enterohepatic circulation) 1、肠道细菌数量少,还原结合胆红素成胆素原功能差。 2、肠道内β-葡萄糖醛酸苷(β-glucuronidases)活性高,水解作用强。该酶能将结合胆红素分解成葡萄糖醛酸和未结合胆红素,后者又被肠道吸收经门静脉而达肝脏,加重肝脏负担。 3、胎粪中胆红素含量高:80-180mg。 鉴于以上的特点,新生儿在摄取、结合及排泄胆红素的能力方面均低下,仅为成人的1%-2%,因此极易出现黄疸,尤其当新生儿处于饥饿、缺氧、胎粪排出延迟、脱水、酸中毒、头颅血肿或颅内出血等状态时黄疸加重因此易出现黄疸。 胆红素的生理、病理作用 生理:(1)转运和排泄血红素等物质的代 谢产物 (2)胆红素在感染中的意义: (3)抗自由基作用 (4)心血管保护作用 (5)抗变态反应作用 病理:(1)神经系统损害:胆红素脑病。 (2)肾脏的损害:胆汁性肾病,又名胆红素肾病。 (3)心肌的损害 病理性黄疸的主要原因 1.感染性(infectious) (1)新生儿肝炎: 胎儿在宫内由病毒感染所致,以巨细胞病毒最常见,其他为乙型肝炎、风疹、单纯疱疹、柯萨基、EB病毒、李斯特菌、梅毒螺旋体、弓形虫等。感染可经胎盘传给胎儿或在通过产道娩出时被感染。常在生后1-3周或更晚出现黄疸,病重的粪便色浅或灰白,尿色深黄,患儿可有厌食、呕吐、肝轻至中度增大。 (2)新生儿败血症:患儿除黄疸外,伴有全身中毒现象:精神萎靡、反应差、拒奶、体温升高或降低,可见感染灶。 2非感染性(non-infectious) (1)新生儿溶血病。 (2)胆道闭锁: * 多数是由于宫内病毒感染导致的生后进行性胆管炎,胆管纤维化和胆管闭锁;若管壁薄弱则形成胆总管囊肿。 * 多在出生后2周始显黄疸并呈进行性加重;粪色由浅黄转为白色; * 肝进行性增大,边硬而光滑; * 肝功改变以结合胆红素增高为主。 * 3个月可逐渐发展至肝硬化 (3)母乳性黄疸(breast milk jaundice) 约1%母乳喂养的婴儿可发生母乳性黄疸,特点: 1、非溶血性未结合胆红素增高 2、常与生理性黄疸重叠且持续不退 3、血清胆红素可高达342μmol/L(20mg/dI),婴儿一般状态良好 4、黄疸于4-12周后下降

胆红素的代谢过程

胆红素的代谢过程 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

胆红素的代谢过程一、胆红素的来源与生成 胆红素的来源不外以下几种:①大部分胆红素是由衰老红细胞破坏、降解而来,由衰老红细胞中血红蛋白的辅基血红素降解而产生的胆红素的量约占人体胆红素总量的75%;②小部分胆红素来自组织(特别是肝细胞)中非血红蛋白的血红素蛋白质(如细胞色素p450、细胞色素b5、过氧化氢酶等)的血红素辅基的分解;③极小部分胆红素是由造血过程中,骨髓内作为造血原料的血红蛋白或血红素,在未成为成熟细胞成分之前有少量分解,即无效造血所产生的胆红素。 胆红素的生成过程包括:①衰老的红细胞在单核吞噬细胞系统被破坏,首先除去珠蛋白而分离出血红素;②血红素在单核吞噬细胞内微粒体的血红素加氧酶的作用下,形成胆绿素,③胆绿素在胆绿素还原酶催化下生成胆红素。 胆红素可进入血液循环,在血浆内主要以胆红素-白蛋白复合体的形式存在和运输。除白蛋白外,α1-球蛋白也可与胆红素结合。一般说白蛋白与胆红素的结合是可逆的。当血浆胆红素浓度正常时,1分子白蛋白通常结合1分子胆红素,而当血浆胆红素增多时则可结合2分子胆红素。正常成人每100ml血浆中的白蛋白结合胆红素的能力约为20-25mg,所以正常情况下白蛋白结合胆红素的潜力很大。由于胆红素与白蛋白较紧密地结合成复合体,一方面改变了胆红素的脂溶性,另一方面又限制了它自由通过各种生物膜的能力,不致有大量游离胆红素进入组织细胞而产生毒性作用。 二、肝对胆红素的摄取、转化及排泄

当胆红素随血液运输到肝后,由于肝细胞具有极强的摄取胆红素的能力,故可迅速被肝细胞摄取。肝迅速地选择性地从血浆摄取胆红素的能力与下述机制有关。 ⒈位于血窦表面的肝细胞膜上可能有特异的载体蛋白系统,胆红素等有机阴离子与膜上载体结合后,即从膜的外表面转移至内表面,然后进入胞质。当白蛋白-胆红素复合物通过肝窦壁时,胆红素与白蛋白解离,只有胆红素被肝细胞所摄取。 ⒉肝细胞内有两种色素受体蛋白即y蛋白和z蛋白y蛋白与胆红素亲和力较高,在肝细胞中含量较大,约占肝细胞浆蛋白的5%,是肝细胞内主要的胆红素载体蛋白;y蛋白与z蛋白利用其对胆红素的高亲和力,从细胞膜上接受进入胞质的胆红素,并将它运至内质网。 肝细胞对胆红素的转化在滑面内质网上进行。在葡萄糖醛酸基转移酶的催化下,胆红素被转化为葡萄糖醛酸胆红素,胆红素在肝细胞内经结合转化后,其理化性质发生了变化,从极性很低的脂溶性的未结合胆红素变为极性较强的水溶性结合物-葡萄糖醛酸胆红素,从而不易透过生物膜。这样既起到解毒作用,又有利于胆红素从胆道排泄。在肝细胞内,胆红素通过其丙酸基与葡萄糖醛酸结合,主要生成双葡萄糖醛酸胆红素。 结合胆红素被排泄至毛细胆管的过程,有内质网、高尔基复合体、溶酶体等参与,毛细胆管膜上也存在一种以载体为中介的转运过程,这一过程必须对抗浓度梯度。当肝细胞损伤时,可由于结合型胆红素的排泄障碍而造成肝细胞淤滞性黄疸。由于肝细胞内有亲和力强的胆红素载体蛋白及葡萄糖醛酸基转移酶,因而不

胆红素及其代谢

第四节胆红素代谢与黄疸 一、胆红素的来源、生成与运输 (一)胆红素的来源与生成 用14C标记的甘氨酸的示踪试验及其他实验研究的结果表明,胆红素的来源不外以下几种:①大部分胆红素是由衰老红细胞破坏、降解而来,由衰老红细胞中血红蛋白的辅基血红素降解而产生的胆红素的量约占人体胆红素总量的75%;②小部分胆红素来自组织(特别是肝细胞)中非血红蛋白的血红素蛋白质(如细胞色素P450、细胞色素b5、过氧化氢酶等)的血红素辅基的分解;③极小部分胆红素是由造血过程中,骨髓内作为造血原料的血红蛋白或血红素,在未成为成熟细胞成分之前有少量分解,即无效造血所产生的胆红素。 胆红素的生成过程包括:①衰老的红细胞在单核吞噬细胞系统被破坏,首先除去珠蛋白而分离出血红素;②血红素在单核吞噬细胞内微粒体的血红素加氧酶的作用下,将血红素卟啉环氧化断裂,释放出CO和铁,并形成胆绿素,血红素加氧酶存在于肝、脾、骨髓或巨噬细胞等单核吞噬细胞系统细胞中,在微粒体内属混合功能氧化酶,反应需要分子氧参加,并需要NADPH、NADPH-细胞色素P450还原酶共同存在;③胆绿素在胆绿素还原酶催化下生成胆红素Ⅸa,胆绿素还原酶存在于单核吞噬细胞系统细胞内的可溶性部分,以NADPH为辅酶。 在体内从血红素形成胆绿素,继而还原为胆红素,并进一步被结合、排泄,这样复杂的过程总共只需1-2min。胆红素生成过程如图10-1所示。 图10-1 胆红素生成过程 (二)胆红素在血液中的运输 在单核吞噬细胞中生成的胆红素可进入血液循环,在血浆内主要以胆红素-白蛋白复合体的形式存在和运输。除白蛋白外,α1-球蛋白也可与胆红素结合。一般说白蛋白与胆红素的结合是可逆的。当血浆胆红素浓度正常时,1分子白蛋白通常结合1分子胆红素,而当血浆胆红素增多时则可结合2分子胆红素。正常成人每100ml血浆中的白蛋白结合胆红素的能力约为20-25mg,所以正常情况下白蛋白结合胆红素的潜力很大。由于胆红素与白蛋白较紧密地结合成复合体,一方面改变了胆红素的脂溶性,另一方面又限制了它自由通过各种生物膜的能力,不致有大量游离胆红素进入组织细胞而产生毒性作用。据报道有一部分胆红素与白蛋白共价结合,可能是白蛋白分子中赖氨酸残基的ε-氨基与胆红素一个丙酸基的羧基形成酰胺键,在血中停滞时间长,称为δ-胆红素。δ-胆红素在肝细胞损伤及胆汁郁滞等高结合胆红素性黄疸时出现,与重氮试剂呈直接反应,可用离子交换柱层析法检测。目前认为δ-胆红素检测的临床意义是:①δ-胆红素与急性黄疸性肝炎的恢复期密切相关,恢复期总胆红素下降,尤其结合胆红素明显降低,而δ-胆红素的相对百分比却显著增高,最后达总胆红素的80%-90%以上,这种表现可作为对急性黄疸性肝炎恢复期观察的可靠指征;②严重肝功不全病人血清中δ-胆红素常小于总胆红素的35%,死前可降至20%以下,患者恢复后δ-

胆红素的代谢生理性黄疸

胆红素的代谢 新生儿胆红素代谢特点: 1、胆红素生成过多:①胎儿血压氧分压低,红细胞数量代偿增加,生后血氧分压升高,大量红细胞破坏;②新生儿红细胞寿命短(早产儿低于70天,足月儿约80天,成人为120天),且血红蛋白的分解速度是成人2倍;③肝脏和其他组织中的血红素及骨髓红细胞前体较多。 2、血浆白蛋白联结胆红素的能力差 3、肝细胞处理胆红素能力差 ①新生儿出生时Y蛋白含量低(生后5-10天内达正常);②UDPGT含量低(生后1周接近正常)且活性不足;③肝细胞排泄胆红素能力差,早产儿更为明显。 4、肠肝循环特点 一、生理性黄疸(physiologic jaundice)由于新生儿胆红素的代谢代点,约50%-60%的足月儿和80%的早产儿出现生理性黄疸,其特点为:①一般情况良好。②足月儿生后2-3天出现黄疸,4-5天达高峰,但血清总胆红素不超过221 umol/L,多于5-7天消退,最迟不超过14天;早产儿黄疸多于生后3-5天出现,5-7天达高峰,但血清总胆红素不超过256umol/L多于7-9天消退,最长可延迟到3-4周。③每日血清胆红素升高<85umol/L (5mg/dl)。需要补充的是小早产儿有时胆红素达170 umol/L亦可发生胆红素脑病,另外生理性黄疸始终是一除外性诊断。 二、病理性黄疸(pathologic jaundice)①生后24小时内出现黄疸;(过快)②血清胆红素足月儿>221 umol/L(12.9mg/dl)、早产儿>257 umol/L(15mg/dl),或每日上升>85 umol/L (5mg/dl);(过高)③黄疸持续时间足月儿>2周,早产儿>4周,或进行性加重;(过迟)④黄疸退而复现;⑤血清结合胆红素>34 umol/L(2mg/dl)。若具备上述任何一项者均可诊断为病理性黄疸。