实验三__氧转移系数KLa的测定

.. 实验三 氧转移系数K La 的测定

一、实验目的

1、掌握曝气装置的充氧机理

2、学会测定曝气装置的氧总转移数K La

3、掌握影响氧总转移数K La 的主要因素 二、实验原理

曝气的作用是向液相供给溶解氧。氧由气相转入液相的机理常用双膜理论来解释。双膜理论是基于在气液两相界面存在着两层膜(气膜和液膜)的物理模型。气膜和液膜对气体分子的转移产生阻力。氧在膜总是以分子扩散方式转移的,其速度总是慢于在混合液发生的对流扩散方式的转移。所以只要液体氧未饱和,则氧分子总会从气相转移到液相的。

单位体积氧转速度率为:

)(C C a K dt dc

s L -= (公式1)

dc/dt ——单位体积氧转速率(公斤/米3

·时)

K La ——液相中以浓度差为动力的总转移系数(时-1

)

Cs ——液相氧的饱和浓度(公斤/米3

)

C ——液相氧的实际浓度(公斤/米3

) 对公式1进行积分得

21121

log

31.2t t C C C C a K s s L -?

--=

C 1、C 2为在t 1、t 2时所测得的溶解氧浓度(公斤/米3

) 本实验既是对清水进行曝气充氧,从而得到K La 和Cs 。

清水(在现场用自来水或曝气池出流的清液)一般含有溶解氧,通过加入无水亚硫酸钠(或氮气)在氯化钴的催化作用下,能够把水体中的溶解氧消耗掉,使水中溶解氧降到零,其反应式为:

4

22322

21SO Na O SO Na CL C o ??→?+

通过使用空气压缩机或充氧泵把空气中的氧气打入水体,使水体系的溶解氧逐渐提高,

直至溶解氧升高到接近饱和水平。 三、实验设备和试剂

1、氧传递系数K La 测定实验装置1套;

2、空气压缩机或充氧泵1台;

3、秒表1只;

4、1升量筒、长玻棒、虹吸管、洗耳球各1只;

5、无水亚硫酸钠1瓶;

6、氯化钴1瓶;

7、溶解氧测定装置(DO 测定仪)1台或碘量法测定溶解氧装置一套(含相关试剂); 8、台式天平(0.1g )1个。

9、脱氧水的配制:于1000ml 自来水中加入0.8ml10%Na 2SO 3配制而成。 四、实验步骤

1、测定在非稳态条件下氧的转移系数

(1)于混合反应器中注入脱氧水1000ml。

(2)将转速控制器旋扭调到5档。

(3)调气体流量计,通入气体流量1.0L/min。

(4)调整随时间而变化的溶解氧浓度。于0、1、5、15min 时各取样100mL。每取样一次后需将水排空,重新注入脱氧水。

(5)测量并记录水温以及水样的DO。

2、测定搅拌对总转移系数K La的影响。

(1)于混合反应器中重新注入脱氧水1000ml。一定要保证水温、水量与实验步骤1相同。(2)调气体流量计,通入气体流量1.0L/min。

(3)将转速控制器旋扭分别调整到3、6、9档。

(4)反应时间为5min ,取水样,测DO值。

3、测定气体流量对总转移系数K La的影响。

(1)于混合反应器中重新注入脱氧水1000ml。一定要保证水温、水量与实验步骤1相同。(2)将转速控制器旋扭调整到5档。

(3)调气体流量计,通入气体流量分别为0.1、0.5、1.5L/min。

(4)反应时间为2min,取水样,测DO值。

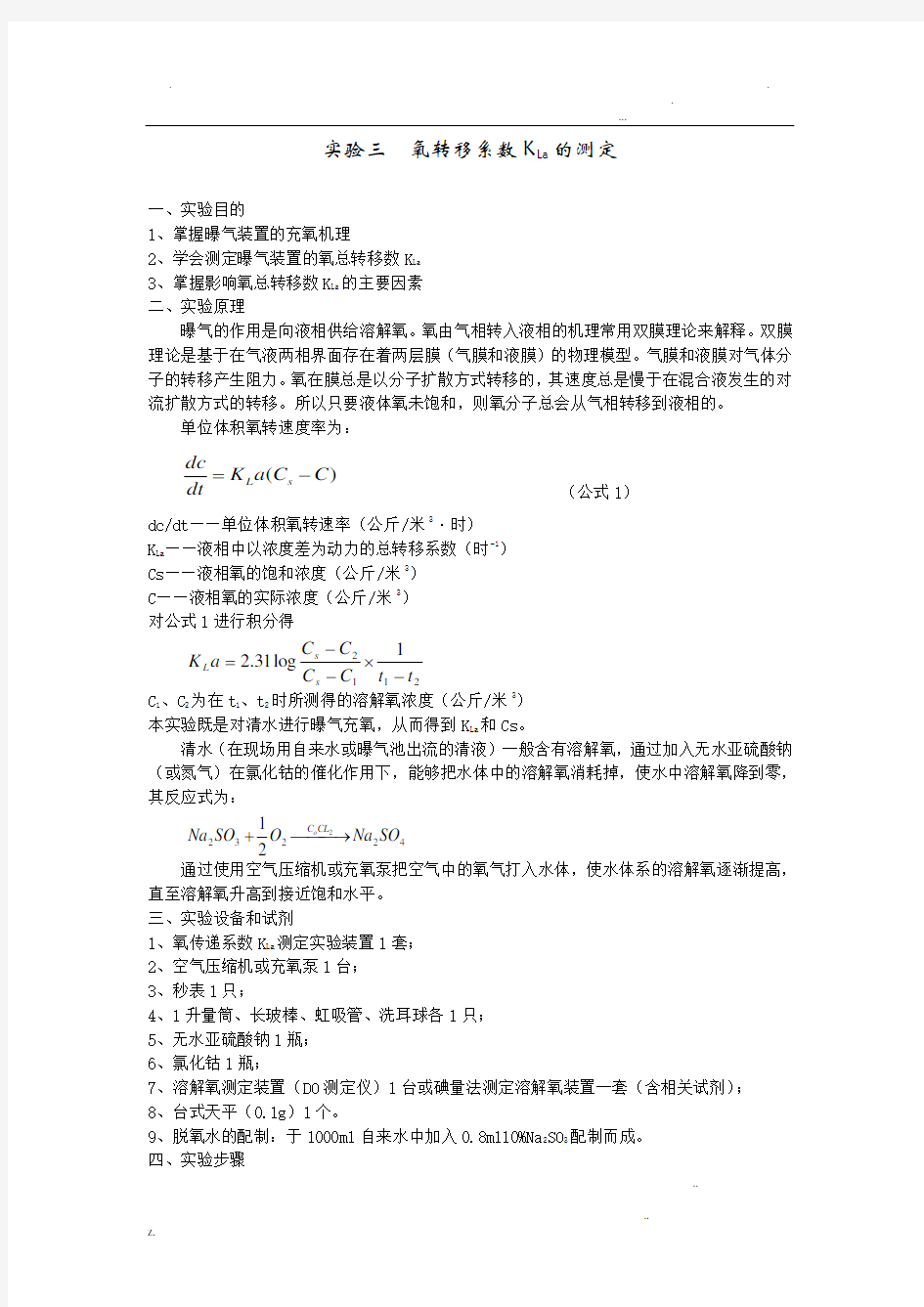

图1 充氧(曝气)实验装置图

..

.. 五、实验记录(见附表)

实验时间: ,水温: ℃,水样体积: m 3

Cs= mg/L ,无水亚硫酸钠用量: g ,氯化钴用量: g 。

表1 实验记录表

六、数据处理 1、以充氧时间t 为横坐标,水中溶解氧浓度变化为纵坐标作图绘制充氧曲线,任取两点;[点坐标为(t 1,C 1),B 点坐标为(t 2,C 2)],计算K La 。

)

分11

221(1

log

3.2--?--?=t t C C C C a K s s L

式中Cs 为水温t 摄氏度时饱和溶解氧的理论值,查表可得。 2、以充氧时间为横坐标,1

2

log

s s C C C C --为纵坐标作图,从其直线的斜率上求出K La 。

七、注意事项

1、认真调试仪器设备,特别是溶解氧测定仪,要定时更换探头溶解液,使用前标定零点及满度。

2、严格控制各项基本实验条件,如水温、搅拌强度等,尤其是对比实验更应严格控制。

3、所加试剂应溶解后,再均匀加入曝气筒。

八、思考题

1、氧总转移系数K La 的意义是什么?怎样计算?

2、曝气设备充氧性能指标为何均是清水?

3、鼓风曝气设备与机械曝气设备充氧性能指标有何不同?

..

实验四 污泥沉降比(SV )和污泥体积指数(SVI )的测定

一、实验目的

1、掌握表征活性污泥沉淀性能的指标——沉降比和污泥体积指数的测定和计算方法。

2、明确沉降比、污泥体积指数和污泥浓度三者之间的关系,以及它们对活性污泥法处理系统的设计和运行控制的重要意义。

3、加深对活性污泥的絮凝及沉淀特点和规律的认识。 二、实验原理

二次沉淀池是活性污泥系统的重要组成部分。二次沉淀池的运行状态,直接影响处理系统的出水质量和回流污泥的浓度。实践表明出水的BOD 中相当一部分是由于出水中悬浮物引起的,在二次沉淀池构造合理的条件下,影响二次沉淀池沉淀效果的主要因素是混合液(活性污泥)的沉降情况。活性污泥的沉降性能用污泥沉降比和污泥指数来表示。污泥沉降比(SludgeVolume ,SV %)为曝气池出水的混合液在100mL 的量筒中静置沉淀30min 后,沉淀后的污泥体积和混合液的体积(100mL)之比值(%),如图6-1所示。污泥体积指数(SVI),即曝气池出口处混合液经30min 静沉后,1g 干污泥所占的容积(以mL 计)。即

30min 10

(/)SV SVI mL g MLSS

?=

=混合液静沉后污泥体积(ml/L )污泥干重(g/L )

污泥沉降比是评价活性污泥的重要指标之一,在一定程度上反映了活性污泥的沉降性

能,而且测定方法简单、快速、直观。当污泥浓度变化不大时,用污泥沉降比可快速反映出活性污泥的沉降性能以及污泥膨胀等异常情况。当处理系统水质、水量发生变化或受到有毒物质的冲击影响或环境因素发生变化时,曝气池中的混合液浓度或污泥指数都可能发生较大的变化,单纯地用污泥沉降比作为沉降性能的评价指标则很不充分,因为污泥沉降比中并不包括污泥浓度的因素。这时,常采用污泥体积指数(SVl)来判定系统的运行情况。简单地说,污泥体积指数是经30min 沉淀后的污泥密度的倒数,因此它能客观地评价活性污泥的松散程度和絮凝、沉淀性能,及时地反映出是否有污泥膨胀的倾向或已经发生污泥膨胀。SVI 越低,沉降性能越好。对城市污水,一般认为 SVI<100 污泥沉降性能好 100

正常情况下,城市污水SVI 值在100~150之间。此外,SVI 大小还与水质有关,当工业废水中溶解性有机物含量高时,正常的SVI 值偏高;而当无机物含量高时,正常的SVI 值可能偏低。影响SVI 值的因素还有温度、污泥负荷等。从微生物组成方面看,活性污泥中固着型纤毛类原生动物(如钟虫、盖纤虫等)和菌胶团细菌占优势时,吸附氧化能力较强,出水有机物浓度较低,污泥比较容易凝聚,相应的SVI 值也较低。 三、实验设备及试剂

(1)SV 测定装置如图6-1所示。 (2)活性污泥法处理系统。

(3)虹吸管1根。(吸取污泥用)

(4)吸球1只。(吸取污泥用)

(5)100mL量筒2支。

(6)真空过滤装置1套(含布氏漏斗、抽滤装置)。

(7)烘箱1台。

(8)分析天平1台。

(9)称量瓶。

(10)定量滤纸数(滤纸应剪成圆形,大小与布氏漏斗一致,并烘干至恒重)。

(11)定时器(秒表)1个。

(12)玻璃棒2根。

(13)500mL烧杯2个。

图6-1 SV及SVI测定装置

四、实验步骤

(1)将虹吸管吸入口放入曝气池的出口处,用吸球将曝气池的混合液吸出,并形成虹吸。(2)通过虹吸管将混合液置于l00mL量筒中,至l00mL刻度处。并从此时开始计算沉淀时间。

(3)将装有污泥的100mL量筒静置,观察活性污泥絮凝和沉淀的过程和特点,在第30min 时记录污泥界面以下的污泥容积。

(4)将经30min沉淀的污泥和上清液一同倒入过滤器(抽滤装置)中,测定其污泥干重。(5)计算测定的污泥浓度。

五、实验数据及结果分析

(1)根据测定污泥沉降比(SV%)和污泥浓度(MLSS),计算污泥指数(SVI)。

表6-1 活性污泥性能测定表

项目W1(mg) W2(mg) W2-W1(mg) SV(%) MLSS(mg/L) SVI(mL/g) 数值

(2)通过所得到的污泥沉降比和污泥指数,评价该活性污泥法处理系统中活性污泥的沉降性能,是否有污泥膨胀的倾向或已经发生膨胀,并分析其原因。

6. 思考题

1. 污泥沉降比和污泥体积指数二者有什么区别和联系?

2. 活性污泥的絮凝沉淀有什么特点和规律?

..

附:污泥干重的测定和计算

1、测定方法

(1)将剪好的滤纸放在105℃烘箱中干燥至恒重,称量并记录(W1)。

(2)将该滤纸平铺在布氏漏斗上。

(3)将测定过沉降比的l00mL量筒的污泥全部倒入布氏漏斗,过滤(用水冲净量筒,并将水也倒入漏斗)。

(4)将载有污泥的滤纸移入烘箱(105℃)中烘干恒重,称量并记录(W2)。

2、计算

污泥浓度(g/L)=[(滤纸质量+污泥干重)-滤纸质量]X10

..