语境层次理论与翻译研究

3本研究得到中山大学人文社会科学发展基金资助。

本文系根据作者在2001年12月“国际译联第三届亚洲翻译家论坛”上宣读的英文论文改写而成。作者在本文的撰写过程中曾与导师黄国文博士和张美芳博士探讨过有关的问题,在此深表谢忱。

作者简介:尚媛媛(1970-),锡伯族,博士生,讲师,研究方向:系统功能语言学,语篇分析2002年第7期

总第160期

外语与外语教学

Foreign Languages and Their Teaching

2002,№7Serial №160

语境层次理论与翻译研究

3

尚媛媛

(中山大学外国语学院,广东广州510275)

摘 要:本文主要探讨系统功能语法中有关语境的理论对翻译研究的启示和意义。文章首先概述系统功能语言学的

语境理论,揭示语境作为语言使用过程中的一个重要因素,其本质在于决定语言的意义和功能;它同语篇有一种共存的关系,两者相互影响,互为前提。文章接下来按照系统功能语言学中对语境的划分,结合具体翻译实例,依次分析文化语境、情景语境以及上下文语境对翻译过程中原文和译文在语言表达形式的选择和体现方面所产生的影响。文章最后指出,语境理论作为研究语言使用和功能的一个语言学理论范畴,其对翻译研究和实践具有多方面的借鉴价值和启发意义。

关键词:文化语境;情景语境;上下文语境;翻译研究

Abstract :This paper argues that in order to make discourse analysis applicable to translation studies researchers need to screen discourse analysis in a more consistent way so that analysis with regard to Source Text and Target Text will be more translation -oriented rather than discourse 2oriented.It will first review the application of discourse analysis to translation studies.And then by referring to a functional approach to discourse analysis ,it will indicate that application of ideas from discourse analysis both theoret 2ical studies and empirical descriptions of translation depends largely on the consistent following of any given theory.

K ey words :discourse analysis ,translation studies ,Systemic Functional Linguistics

中图分类号:H315.9 文献标识码:A 文章编号:1004-6038(2002)07-0028-05

引言

语境(context )是研究语言使用和功能的一个重要的语言学范畴。多年来不同的学者从不同的角度和层面对语境和语言之间的关系进行了大量的研究。就研究方法而言,至少有八种研究语境的理论传统[1]。(Duranti &G oodwin 1992)本文主要沿用Malinowski 2Firth 2Halliday 这一学派的理论观点,旨在讨论系统功能语言学中有关语境的理论模式对翻译学研究和翻译实践的启示和指导意义。

一、系统功能语言学中的语境概念

从系统功能语言学的角度来看,语境不再仅仅是一个涉及语言使用环境的笼统概念,而是一个从符号学角度来解释语言使用的抽象的理论范畴,用于描述意义潜势(meaning potential )和语言体现形式之间的相互关系。(Halliday 1978,Halliday &Hasan 1985,Martin 1992,Matthiessen 1995)系统功能语言学对语境的界定和描述主要由三个层面组成:层次(stratification )、多功能(multi 2functionality )以及潜势(po 2tentiality )。从层次的角度而言,语境可以分为三层(3stra 2ta ):文化语境(Context of Culture )、情景语境(Context of Situ 2

ation )和上下文语境(Context of Co 2text )。[2]

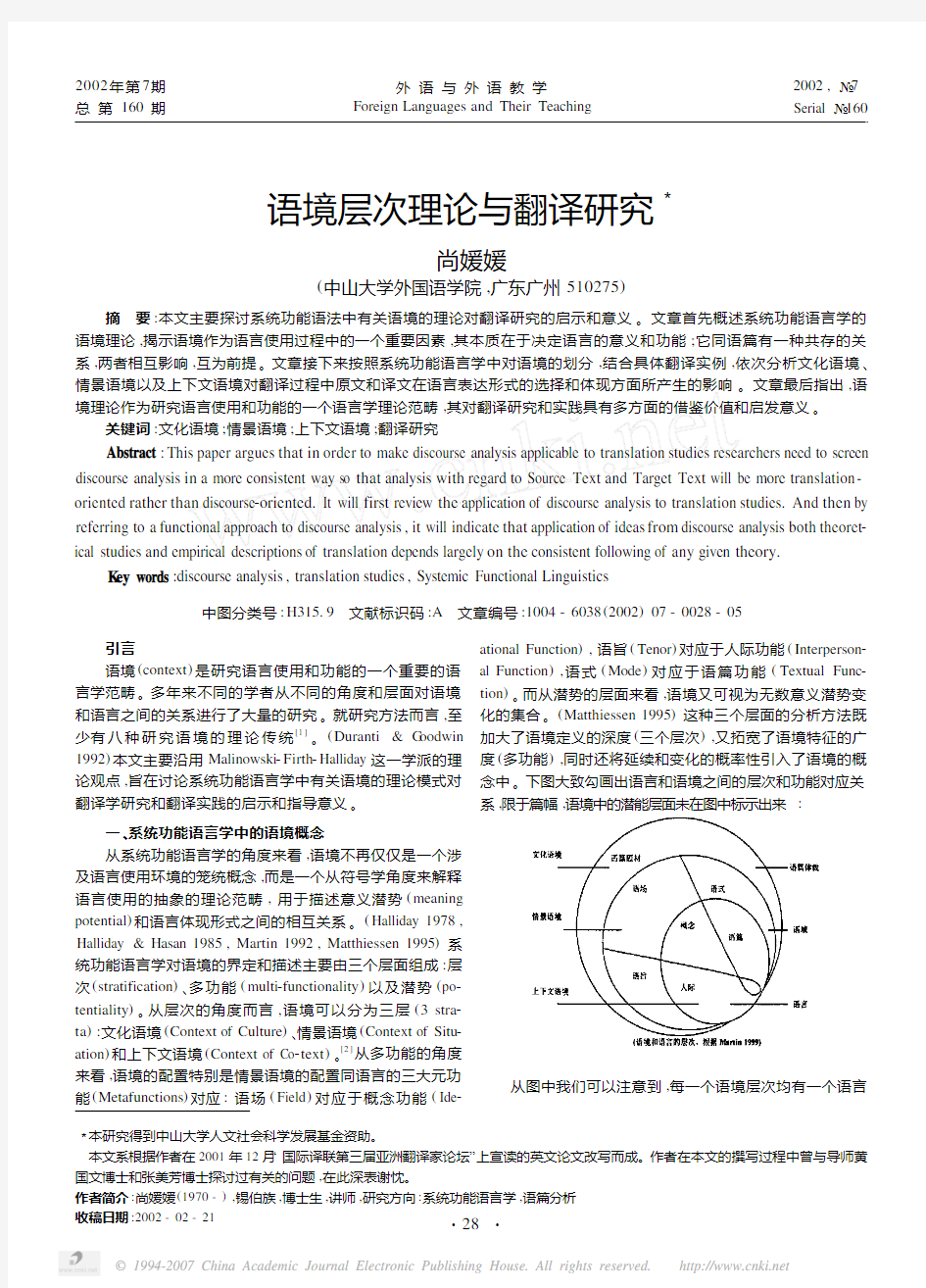

从多功能的角度来看,语境的配置特别是情景语境的配置同语言的三大元功能(Metafunctions )对应:语场(Field )对应于概念功能(Ide 2

ational Function ),语旨(Tenor )对应于人际功能(Interperson 2

al Function ),语式(Mode )对应于语篇功能(Textual Func 2tion )。而从潜势的层面来看,语境又可视为无数意义潜势变化的集合。(

Matthiessen 1995)这种三个层面的分析方法既

加大了语境定义的深度(三个层次),又拓宽了语境特征的广度(多功能),同时还将延续和变化的概率性引入了语境的概念中。下图大致勾画出语言和语境之间的层次和功能对应关系,限于篇幅,语境中的潜能层面未在图中标示出来:

从图中我们可以注意到,每一个语境层次均有一个语言

系统中的层面与之对应:文化语境对应于语篇体裁、情景语境对应于语域、上下文语境对应于语言表达形式。而这三个语言系统中的层面之间又呈现出以下的关系:语篇体裁是一个高度抽象的概念,指交往过程中有目的、有步骤的结构。(Martin1984,1992,黄国文2001)这一结构由下一层语域中的语境配置体现(Halliday&Hasan1985),而语域又进一步由具体使用中的语言,即语篇体现。由此,在研究语境同语言之间的关系时,研究者可以采取两种方法:或是自上而下考察语境如何影响或决定语言的表达形式;或是自下而上分析具体语言形式如何构成特定的语境。

例如,如果将公开演说(public speaking)———语言使用的一种具体体现———作为研究分析的对象,那么研究者首先可以从公开演说的纲要式结构入手,分析出类似称呼—交代话题—具体阐释—结语等一系列有步骤的结构[3]。由于不同语境变量的不同配置,从这一结构又可以分化为不同类型的演讲,如法律、政治或宗教等演讲。同时,就每一种不同类型的公开演讲而言,其具体的语言表达形式又呈现出纷繁复杂的特征。或者,研究者从另一个方向入手,先分析具体的语言表达形式,进而推演和重构这些语言形式得以出现或使用的语境特征。这两种方法均可揭示语境与语言之间的相互影响、互为前提的关系。在以下章节中,我们将从语境的这三个层次的角度讨论语境对翻译研究的启示,期间将采用一篇政治演讲及其译文作为具体分析的语篇。

二、文化语境与语篇体裁结构

在系统功能语言学中,文化语境的研究始终都是基于语言学的角度进行的[4],而且对“文化”这一术语的定义也不同于以往传统的定义。在系统功能语言学中,文化不再仅仅指与民族渊源有关的习俗、信仰、生活方式等(如人们常说的所谓中国文化、美国文化、印度文化等等)。取而代之的是将文化定义为一种语境和一种系统,即一种通过语言来实现的意义潜势系统。(Halliday1999:1-18)这一系统基于不同的语言活动和不同的制度背景之中(institutional background,如教育、司法、政治、商业等等),同时又表现出多样的潜在可能性[5]。例如政治性公开演说具有很强的制度性:即以语言形式表达政府或政党的行政管理和决策的意义潜势。这一潜势同时也呈现出特定的目的性:即告知公众有关的政府决策并劝谕公众支持有关的决策。此外还表现出较为明显的有步骤的结构性:称呼听众—点明话题—告知听众有关的局势—解释政府采取的措施或决策—呼吁听众支持或同情—结束讲话。

如果仔细分析一下美国总统乔治?布什于2001年9月11日就美国遭受恐怖袭击一事发表的电视演讲(参见文后附录),我们可以清楚地看到这一演讲与上面所列的语篇体裁的纲要性结构十分吻合:照会听众(美国公民)/告知听众有关的袭击事件和伤亡情况—表明美国人民和政府对事件的反应和态度—解释和强调反击恐怖分子的决定和措施—呼吁公众同心一致共同打击恐怖行为—以致谢和祷告结束演讲。

在翻译这类语篇体裁的原文时,译者应该注意上述负有文化语境意义潜势的结构性特征在原文语篇和译文语篇之间的异同。由于翻译始终是根据原文语篇进行译文语篇制作的过程(Neubert&Shreve1992:7),因此,只有在充分全面地认识原文语篇的文化语境特征(如制度性背景、有步骤有目的的结构等)的前提下,译者方能准确理解和把握原文语篇中的意义潜势,并在翻译过程中有意识地将原文语篇和译文语篇之间的文化语境加以比较和对照,从而选择更合适的翻译策略。我们在对比所此语篇的原文和译文时发现,译者在翻译这一演讲时完全依循原文的语篇体裁结构,其原因在于“9?11事件”引起了全球的震惊,不单单美国国人,而且其他国家的人民也会关注美国政府对此事件的反应及将要采取的行动。因此,译者完全循照原文的纲要式结构,其目的旨在尽可能地全面准确地在译文语篇中表达原文语篇中所蕴涵的意义潜势。

近年来,译界陆续出现了一些有关语篇体裁结构在翻译研究中的作用的探讨。其中大多是从语篇类型学的角度出发,讨论在翻译不同类型的语篇时,如何分析相应的语篇体裁结构,如政治性语篇(Trosborg1997,Schaffber1997)、法律性语篇(Bhatia1993,1997)、学术性语篇(Pilegaard1997)等。类似的研究目前还处在发展阶段,有待于更进一步的理论化和系统化的描述以及大量实证性的量化研究。

三、情景语境与语域变体

在系统功能语言学中,情景语境是文化语境的体现。这一语境层次中三个语境变量(语场、语旨和语式)的配置决定了语言使用中的各类变体。(Halliday1978,1985,Martin 1992)例如,就政治性演说这一语篇体裁而言,由于语境配置的不同,又可分为竞选辩论、就职演说、国情咨文演讲、新年致辞等等。无论哪一种变体,译者在翻译时均需留意三个情景变量的配置变化和特征。例如,就本文分析的演讲语篇而言,其语境配置具体如下:

语场:演讲人向全国观众(同时也意味着其他国家的观众)通告发生在美国的袭击事件以及美国对此事件的态度及反应。其目的是告知公众有关的局势,但更大程度上是为了唤起公众的感情共鸣和爱国情绪,并呼吁国民团结一致,共同打击恐怖主义分子。

语旨:演讲人与观众的关系为总统(国内最高权力的化身)与公民。两者之间既有不平衡的权力关系(领袖对普通市民),又有一致的关系(两者均是受袭击事件影响的美国公民)。

语式:演讲通过电视(同时也通过电台和互联网)转播,并有书面讲稿。

然而,上述这一语境配置在目的语的情景中发生了变化,特别是语旨一项。对于目的语的观众Π读者而言,演讲者(美国总统)与他们之间的关系既没有直接的权利关系也没有直接的一致关系,两者之间属于比较疏远的关系。而且这些观众Π读者可能对演讲感(或不感)兴趣。因此,原文语篇中所蕴涵的劝谕功能和情感意义在译文语篇中会有所差异。例如原文的第一段:

(1)Today,our fellow citizens,our way of life,our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts.The victims were in airplanes or in their offices. Secretaries,business men and women,military and federal workers.Moms and dads.Friends and neighbors.

为了将事件与听众联系起来,并唤起听众的情感共鸣,演讲者在这里连续使用了三次第一人称“our”(我们的),同时还有意识地避免采用可能会产生性别歧视意义的“busi2 nessmen”,而选用中立的“businessmen and women”。另外,虽然这是一篇十分正式的演讲,但是演讲者却在此使用了一个相当通俗的表达“mom and dad”,旨在唤起听众的同情心。然而在相应的译文语篇中,由于演讲者和听众Π读者之间的疏远距离,原文中所蕴涵的情感意义潜势对译文听众Π读者来说不如原文语篇那样强烈:

今天,我们的同胞、我们的生活及我们珍视的自由受到了恐怖主义分子的蓄意攻击。许多被劫持的乘客、正在办公的工作人员都不幸遇难,他们可能是秘书文员、商人、妇女、军方或联邦政府工作人员、为人父母、你们的亲朋好友或邻居。

我们注意到,译文中添加了许多表达成分,如“许多被劫持的乘客、正在办公的工作人员”、

“他们”、

“你们的”,同时将原来的“mom and dad”改为正式的表达法———“为人父母”。虽然这类改动旨在保证译文语言表达的流畅,但是却在一定程度上削减了原文所传达的人际功能和意义。因此,在翻译类似上述性质的语篇时,译者不仅需要注意原文语篇与译文语篇的语境配置,而且还应注意所采用的翻译策略,以便更好地在译文中平衡准确性和流利性之间的关系。

近10多年来,从语境配置的角度探讨翻译的研究层出不穷,其中既有理论模式的尝试性探讨(Bell1991,Hatim& Mason1990,1997,Baker1992),也有翻译实践性的描述。(张美芳2001)然而,有关全面地考察语境配置对翻译的影响的研究还有待进一步的系统化理论研究。

四、上下文语境与语篇性

在系统功能语言学的语境理论模式中,上下文语境处于最低层。它以语篇的形式体现了上面两个层次中的语境变量的特征和配置。这一层次的语境属于以具体语言形式体现意义潜势的语言环境,直接关系到一段话语(书面或口头)是否是一个完整连贯的语义单位。换言之,上下文语境决定了语篇的语篇性。(Halliday&Hasan1976,胡壮麟等1989,黄国文2001)这种语篇性通过两种途径得以实现:一是语言形式手段或称衔接结(cohesive ties),如照应(reference)、省略(ellipsis)、重复(repetition)等;二是语言三大元功能的整合作用。这三大元功能通过三个语义系统表现出来(即:及物性、语气、主位系统),而这三个语义系统又分别由不同的语义结构来体现,如不同类型的过程体现及物性系统、语气和剩余成分体现语气系统、主位和述位结构体现主位系统。另外,这些结构再通过具体的词汇语法形式表达出来。可以说,上述层层体现、一一对应的关系是一个语篇能够在语义上完整和连贯的必要条件,缺少任何一个环节,语篇就会失去语篇性,也就不能称其为语篇。例如,在布什的演讲中,下列心理过程(划线部分)表达了美国人民对袭击的反应:

(2)The pictures of airplanes flying into buildings,fires burning,huge structures collapsing,have f illed us with disbe2 lief,terrible sadness and a quiet,unyielding anger.

面对飞机撞毁、熊熊大火、楼房倒塌等图片,我们无法相信眼前的惨状,感到无比的悲哀和愤怒。

关系过程则表达了美国人的价值观和信念:

(3)Our country is strong.我们的国家依然强大

(4)America was targeted for attack because w e’re the brightest beacon for freedom and opportunity in the w orld.

美国之所以成为攻击的目标,是因为我们的自由和机遇之灯塔是世界上最明亮、最耀眼的。

物质过程表明了美国在遭受恐怖袭击后所作出的反应和对策:

(5)Our emergency teams are w orking in New Y ork City and Washington,D.C.,to help with local rescue efforts.

紧急行动小组正在纽约市和华府协助地方力量实施救援

(6)America has stood dow n enemies before,and we will do so this time.

过去,美国击败了自己的敌人,今天的美国人也会战胜自己的敌人。

同样,语气结构(例如陈述语气和情态动词等)以及评价性词汇均表达了讲话者力求唤起公众的同情和情感共鸣的意图:

(7)Thousands of lives were suddenly ended by evil,des2 picable acts of terror.

数千人在恐怖分子的卑劣和罪恶行径下突然间失掉了宝贵的生命。

(8)Terrorist attacks can shake the foundations of our big2 gest buildings,but they cannot touch the foundation of Ameri2 ca.

恐怖主义分子的袭击可以震撼我们的建筑,但他们无法动摇我们牢固的国家基础。

另外,主位结构和主位推进模式都进一步突出了与袭击事件有关的所有各方,并将整个语篇的信息溶为一个连贯的整体:

(9)These acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat.

恐怖分子的大范围屠戮行为旨在将我们的国家引向混乱和倒退。

(10)Our f irst priority is to get help to those…

我们的第一要务是……

正是基于以上三个语义结构的同步交叉存在,语篇中的所有意义潜势方得以通过具体的语言形式体现出来。由此,在翻译任何一个语篇时,译者均需注意分析和了解上面提及的语篇性的种种特征,以便准确、全面地理解原文语篇中所蕴涵的意义潜势,并在译文语篇中以适当的方式再现这些潜势。

至于译文语篇的具体语言表达和措辞,译者可以根据译文语境中对有效流利表达的要求,采用不同的翻译策略。例如在这一演讲辞的译文中,译者采取了改变语态(例11)、增加词汇(例12)、改变词性(例13)、改变小句结构(例14)等具体的翻译手段,以求译文的通顺表达:

(11)Thousands of lives w ere suddenly ended by evil,des2 picable acts of terror.

数千人在恐怖分子的卑劣和罪恶行径下突然间失掉了

宝贵的生命。

(12)Tonight I ask for your prayers for all those who grieve,for the children whose worlds have been shattered,for all whose sense of safety and security has been threatened.

今晚,我请求你们与我一道为在事件中受到伤害的人祈祷、为那些受伤的儿童祈祷、为那些安全感被打破的人祈祷。

(13)The pictures of airplanes flying into buildings,fires burning,huge structures collapsing,have filled us with disbe2 lief,terrible sadness and a quiet,unyielding anger.

面对飞机撞毁、熊熊大火、楼房倒塌等图片,我们无法相信眼前的惨状,感到无比的悲哀和愤怒。

(14)Our military is pow erful,and it’s prepared.

我们的强大的军队随时准备投入战斗。

然而,无论选择何种与原文不同的表达方式,译者始终要注意原文语篇中的意义潜势和功能是否在译文中得以最大程度的保留和体现。例如,下面的译文(划线部分)在一定程度上削弱了原文中的人际意义和语篇功能潜势:

(15)And I pray they will be comforted by a pow er greater than any of us spoken through the ages in Psalm23:“Even though I walk through the valley of the shadow of death,I fear no evil for you are with me.”

我祈祷他们能得到神的安抚,正如世代流传的圣经所书,“尽管我行走在死亡的阴影之谷中,但我并不惧怕邪恶,因你与我同在。”

该句原文中的“a power greater than any of us”的确指“G od”(神),但是演讲者避免在此用“G od”一词是因为他有意将“G od”留在结束演讲时使用,即那句几乎已成为美国总统重要性演讲标志的一句话———“G od bless America”。这种刻意的安排既有特定的人际评价意义(远高于所有人的“神”),也有一定的语篇功能(以祈祷结束更增添了演说的劝谕性)。在译文中,译者选择用“神”取代原文中的间接表达,并以“主”翻译结语中的“G od bless America”,其目的是为了使译文更简洁清楚,避免一一对应原文中较为繁杂的表达形式。虽然这一译文意思正确,表达也清楚,但是却多多少少减弱了原文中的评价意义和用来体现总统演讲的语篇性特征。

结语

至此,我们通过具体的语篇及其译文简要地分析了系统功能语言学的语境理论对翻译的启示,所采用的方法是自上而下地分析语境因素对翻译过程中理解和表达的影响。正如我们在第二节中所提到的,同样的研究也可以由下而上,即从语篇的具体语言表达形式入手,分析和重构这些语言形式得以使用的语境因素,进而更好地理解和解释特定的语篇(包括原文语篇和译文语篇)。除此之外,研究者还可以从语境层次中的任何一个环节入手,分析对比原文语境同译文语境之间存在的差异,以及由此引起的语言表达形式上的异同。例如,本文所分析的语篇是一种多语式(multi2mode)的语篇(即:由口头表达的书面语言,通过电视转播而不是面对面的现场演讲),这一特殊的语式在一定程度上影响了原文和译文的意义和语言表达,属于一个十分值得关注的研究侧面。本文限于篇幅,未能在此做详细的分析。不过从上面的讨论中不难看出,语境是语言使用中不可缺少的一个重要组成部分,是一个有系统、有层次、可以用来逐步分析语言使用和功能的语言学范畴。对于翻译研究者和实践者而言,了解有关语境的性质和特征,有助于指导其具体的翻译理论研究和翻译实践,而系统功能语言学的语境理论正是这样一个有效的工具。

注释:

[1]根据Duranti&G oodwin(1992)的综述,研究语境的八种理论

为:(1)以Malinowski为代表的早期文化交际学派理论;(2)以Wittgenstein和Austin等为主的哲学派理论;(3)以Bakhtin和Vygotsky为代表的社会符号学派理论;(4)包括Bateson和G off2 man在内的互动交往学派理论;(5)以Gumperz为代表的言语文化交际学派理论;(6)民族方法学派理论;(7)会话分析学派理论;(8)福柯学派。

[2]不同的系统功能语言学者对语境的分层持有不同的观点,详见

Martin1992,Hasan1995,Martin1999。

[3]有关语篇体裁中纲要式结构的研究详见Ventola1987,Martin

1992。

[4]Firth和Halliday对文化语境的谈论不多。在系统功能语言学中

这一术语的形成应当追溯到人类学者Malinowski(1923)和美国语言学者Sapir及Whorf(1956)。

[5]J.Martin(1993)等澳大利亚学者于20世纪90年代曾就教育制

度背景下的文化语境做过大量详细的研究。

附录:美国总统乔治?布什关于911袭击的电视演讲(摘自https://www.360docs.net/doc/e716509754.html,)

G ood evening:

Today,our fellow citizens,our way of life,our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts.The vic2 tims were in airplanes or in their offices.Secretaries,business men and women,military and federal workers.Moms and dads.Friends and neighbors.Thousands of lives were suddenly ended by evil,despicable acts of terror.

The pictures of airplanes flying into buildings,fires burning,huge structures collapsing,have filled us with disbelief,terrible sadness and a quiet,unyielding anger.

These acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat.But they have failed.Our country is strong.A great people has been moved to defend a great nation.

Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest build2 ings,but they cannot touch the foundation of America.These acts shat2 ter steel,but they cannot dent the steel of American resolve.

America was targeted for attack because we’re the brightest beacon for freedom and opportunity in the world.And no one will keep that light from shining.

Today,our nation saw evil,the very worst of human nature,and we responded with the best of America,with the daring of our rescue workers,with the caring for strangers and neighbors who came to give blood and help in any way they could.

Immediately following the first attack,I implemented our govern2 ment’s emergency response plans.Our military is powerful,and it’s prepared.Our emergency teams are working in New Y ork City and Washington,D.C.,to help with local rescue efforts.

Our first priority is to get help to those who have been injured and

to take every precaution to protect our citizens at home and around the world from further attacks.

The functions of our government continue without interruption. Federal agencies in Washington,which had to be evacuated today,are reopening for essential personnel tonight and will be open for business to2 morrow.

Our financial institutions remain strong,and the American economy will be open for business as well.

The search is under way for those who are behind these evil acts. I’ve directed the full resources for our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and bring them to justice.We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbor them.

I appreciate so very much the members of Congress who have joined me in strongly condemning these attacks.And on behalf of the American people,I thank the many world leaders who have called to offer their condolences and assistance.

America and our friends and allies join with all those who want peace and security in the world and we stand together to win the war against terrorism.

Tonight I ask for your prayers for all those who grieve,for the children whose worlds have been shattered,for all whose sense of safety and security has been threatened.And I pray they will be comforted by a power greater than any of us spoken through the ages in Psalm23:”Even though I walk through the valley of the shadow of death,I fear no evil for you are with me.”

This is a day when all Americans from every walk of life unite in our resolve for justice and peace.America has stood down enemies be2 fore,and we will do so this time.

None of us will ever forget this day,yet we go forward to defend freedom and all that is good and just in our world.

Thank you.G ood night and G od bless America.

参考文献:

[1]Baker,M.In Other Words:A Coursebook on Translation[M].

London:Routledge,1992.

[2]Bell,R.T.Translation and Translati ng:Theory and Practice

[M].London:Longman,1991.

[3]Bhatia,V.K.A nalysi ng Genre:L anguage Use i n Prof essional

Setti ngs[M].London:Longman,1993.

[4]Bhatia,V.K.Translating Legal G enres.In A.Trosborg(ed.),

Text Typology and Translation[C].Amsterdam:Benjamins, 1997.

[5]Duranti,A.&A.G oodwin(ed).Rethi nki ng Context:L anguage

as an Interactive Phenomenon[C].London:Cambridge University Press,1992.

[6]Halliday,M.A.K.L anguage as Social Semiotic:The Social In2

terpretation of L anguage Meani ng[M].London:Edward Arnord, 1978.

[7]Halliday,M.A.K.Int roduction to Functional Gram mar[M].

London:Edward Arnold,1985.

[8]Halliday,M.A.K.The Notion of”Context”in Language Educa2

tion.M.Ghadessy,ed.Text and Context i n Functional L i nguis2 tics[C].Amsterdam:Benjamins,1999.

[9]Halliday,M.A.K.&R.Hasan.Cohesion i n English[M].Lon2

don:Longman,1976.

[10]Halliday,M. A.K.&R.Hasan.L anguage,Context,and

Text:Aspects of L anguage i n a Social2semiotic Perspective[M].

Australia:Deakin University,1985.

[11]Hasan,R.The Conception of Context in Text.In P.H.Fries&

M.Gregory(eds.),Discourse i n Society:S ystemic Functional Perspectives[C].New Jersey:Ablex,1995.

[12]Hatim,B.&I.Mason.Discourse and the Translator[M].

London:Longman,1990.

[13]Hatim,B.&I.Mason.The Translator as Com m unicator[M].

London:Routledge,1997.

[14]Martin,https://www.360docs.net/doc/e716509754.html,nguage,Register and G enre.In F.Christie

(ed.),Chil dren W riti ng:Reader[C].G eelong,Vic.:Deakin University Press,1984.

[15]Martin,J.R.English Text:S ystem and St ruct ure[M].Am2

sterdam:Benjami1ns,1992.

[16]Martin,J.R.Modeling Context:a Crooked Path of Progress in

Contextual L inguistics.In M.Ghadessy(ed.),Text and Context in Functional Linguistics[C].Amsterdam:Benjamins,1999. [17]Matthiessen,D.Lexcicogrm matical Cartography:English S ys2

tems[M].Tokyo:International Language Sciences Publishers, 1995.

[18]Neubert,A.and G.M.Shreve.Translation as Text[M].

K ent:K ent State University Press,1992.

[19]Pilegaard,M.Translation of Medical Research Articles.In A.

Trosborg(ed.),Text Typology and Translation[C].Amster2 dam:Benjamins,1997.

[20]sch ffner, C.Strategies of Translating Political Texts.In A.

Trosborg(ed.),Text Typology and Translation[C].Amster2 dam:Benjamins,1997.

[21]Trosborg,A.(ed.).Text Typology and Translation[C].Am2

sterdam:Benjamins,1997.

[22]胡壮麟、朱永生、张德禄.系统功能语法概论[M].湖南:湖南教

育出版社,1989.

[23]黄国文.语篇分析的理论与实践———广告语篇研究[M].上海:

上海外语教育出版社,2001.

[24]张美芳.从语篇分析的角度看翻译中的对等[J].现代外语,

2001(1).

概率论毕业论文外文翻译

Statistical hypothesis testing Adriana Albu,Loredana Ungureanu Politehnica University Timisoara,adrianaa@aut.utt.ro Politehnica University Timisoara,loredanau@aut.utt.ro Abstract In this article,we present a Bayesian statistical hypothesis testing inspection, testing theory and the process Mentioned hypothesis testing in the real world and the importance of, and successful test of the Notes. Key words Bayesian hypothesis testing; Bayesian inference;Test of significance Introduction A statistical hypothesis test is a method of making decisions using data, whether from a controlled experiment or an observational study (not controlled). In statistics, a result is called statistically significant if it is unlikely to have occurred by chance alone, according to a pre-determined threshold probability, the significance level. The phrase "test of significance" was coined by Ronald Fisher: "Critical tests of this kind may be called tests of significance, and when such tests are available we may discover whether a second sample is or is not significantly different from the first."[1] Hypothesis testing is sometimes called confirmatory data analysis, in contrast to exploratory data analysis. In frequency probability,these decisions are almost always made using null-hypothesis tests. These are tests that answer the question Assuming that the null hypothesis is true, what is the probability of observing a value for the test statistic that is at [] least as extreme as the value that was actually observed?) 2 More formally, they represent answers to the question, posed before undertaking an experiment,of what outcomes of the experiment would lead to rejection of the null hypothesis for a pre-specified probability of an incorrect rejection. One use of hypothesis testing is deciding whether experimental results contain enough information to cast doubt on conventional wisdom. Statistical hypothesis testing is a key technique of frequentist statistical inference. The Bayesian approach to hypothesis testing is to base rejection of the hypothesis on the posterior probability.[3][4]Other approaches to reaching a decision based on data are available via decision theory and optimal decisions. The critical region of a hypothesis test is the set of all outcomes which cause the null hypothesis to be rejected in favor of the alternative hypothesis. The critical region is usually denoted by the letter C. One-sample tests are appropriate when a sample is being compared to the population from a hypothesis. The population characteristics are known from theory or are calculated from the population.

翻译研究中的概念混淆(翻译策略、方法与技巧)).

翻译研究中的概念混淆 ——以“翻译策略”、“翻译方法”和“翻译技巧”为例 熊兵华中师范大学 《中国翻译》2014(3)82-88 摘要:本文对学界在“翻译策略”、“翻译方法”和“翻译技巧”这三个基本概念上所存在的普遍的混淆进行了剖析,提出应对这三个概念进行明确区分。在此基础上论文对这三个概念的定义、特性、相互关系及其各自的分类体系进行了系统阐述。 关键词:翻译策略;翻译方法;翻译技巧;混淆;定义;分类 1.话题缘起 在翻译研究中,有一个问题一直以来都未引起学界足够的重视,并因此在一定程度上妨碍了翻译研究的进一步发展,这个问题即为翻译研究中的概念混淆,其中又尤以“翻译策略”、“翻译方法”和“翻译技巧”这三个概念的混淆为甚。一方面,学界对翻译“策略”、“方法”和“技巧”的讨论虽多如牛毛,但把它们作为一个方法论系统的关键要素进行综合研究,深入考察其各自的内涵、相互关系及分类体系的系统性研究还相当少见。另一方面,学界在对这三个术语的认识和使用上普遍存在着定义不明、分类不当、概念混淆不清的问题。例如,在一些翻译教材中中,“归化”与“异化”一方面被作为“翻译方法”加以讨论(如龚芬,2011:79—81),另一方面又被视为“翻译策略”进行阐述(同上:93—106)。一些翻译论文把本应属于翻译技巧层面的增补型翻译(类似于增译)、浓缩型翻译(类似于减译)划归为“翻译策略”的类别(如李克兴,2004:66—67)。在一些翻译方向的硕士研究生论文中,把翻译“策略”、“方法”、“技巧”混为一谈的更是比比皆是。甚至翻译专业的老师对此问题也存在一些模糊的、甚至是错误的看法(如把归化等同于意译,把异化等同于直译)。 国外学界对此也存在一些模糊或混淆(或未予严格区分。比如Shuttleworth & Cowie (2004:44,59)一方面把domestication/foreignization称作是“strategy”,另一方面却又把free/literal translation也视为“strategy”(同上:63,96 )。Vinay & Darbelnet (1958/2000:84—93) 把翻译方法(method)分为两类:直接翻译(direct translation)和间接翻译(oblique translation),前者包括三种处理方式(procedures),即借译,拟译,直译,后者包括四种处理方式,即词类转换,视点转换,等值翻译,顺应翻译。可在论述中却经常把其划分出来的“方法”(methods)和“处理方式”(procedures)混为一谈。另外,他们把“借译、拟译、直译、等值翻译、顺应翻译”和“词类转换、视角转换”划归为一类(同属procedures)也欠妥当,因为前者应属“翻译方法”的范畴,而后者则应属“翻译技巧”的范畴。实际上,这里Vinay &Darbelnet的分类涉及到三个层面:翻译策略、翻译方法和翻译技巧。其划分出来的两大“翻译方法”(直接翻译和间接翻译)其实应为“翻译策略”(所以Munday说,“The two general translation strategies identified by Vinay &Darbelnet are direct translation and oblique translation”,见Munday,2008:56),而在其划分出来的七类“处理方式”中,前三类和最后两类属于“翻译方法”,第四、第五类则属于“翻译技巧”。总之,Vinay &Darbelnet在其分类中把翻译“策略、方法、技巧”混淆在一起,这也导致后来很长时间学界在这几个概念上的混淆(Molina &Albir,2002:506 0 关于国外译学界在译学术语,特别是在“翻译策略、翻译方法、翻译技巧”三个术语上所存在的概念混淆、使用混乱的问题,Chesterman(2005)和Molina & Albir(2002)曾专门撰文予以讨论。如Chesterman指出,学界用于描述文本操作过程的术语除翻译“策略”外,其他还有“技巧、方法、转换、转化、变易”等等(2005:17)。他认为这种众多术语相互混用

雅各布森翻译理论研究

龙源期刊网 https://www.360docs.net/doc/e716509754.html, 雅各布森翻译理论研究 作者:李静 来源:《文学教育》2009年第01期 一、引言 罗曼·雅各布森(Roman Jakobson,1896-1982),是二十世纪美国杰出的语言学家兼文论家,斯拉夫语学者,布拉格语言学派的主要奠基人,结构主义发展的先驱。1896年出生于莫 斯科,后移居捷克斯洛伐克。二战期间移居美国,并加入美国国籍。先后在纽约高等研究自由学院、哥伦比亚大学、哈佛大学和麻省理工学院任教。1982年在美国波士顿逝世。他博学多才,兴趣广泛。研究领域涉及诗歌语言、儿童语言、音位学和失语症等,同时对韵律学、文学史、文化史、符号学和信息论等也有很深的造诣。作为当代西方译学界语言学派的主要代表人物,雅各布森的翻译理论思想具有深远的影响和开创性意义。1959年,雅各布森发表了题为《论翻译的语言学问题》(On Linguistic Aspect of Translation)一文,从语言学的角度对翻译理论进行探讨,发前人所未及,因此,对西方翻译理论的研究有着很大的影响(申雨平,2002:269),奠定了翻译的语言学理论和符号学理论的基础。本文旨在从雅各布森的这篇文章入手,重点讨论他的翻译理论思想及其理论的历史局限性。 二、从符号学的角度看语言的意义 雅各布森吸收了皮尔斯(Peirce)的符号学理论,在文章的开篇就从这一角度阐释了语言的意义问题,他不同意英国哲学家罗素(Bertrand Rusell)对语言意义的看法。按照罗素的观点,“人们如果在非语言方面不知道什么是乳酪,就不可能懂得乳酪‘乳酪’(Cheese)这个词”。换言之,只有通过认知经验,才能理解词的意义。雅各布森认为,任何一个词或词组,都是一种符号现象,“没有符号就没有意义。”(There is no signatum without signum)例如,我们从来没有吃过希腊和罗马神话中神仙吃的美食(ambrosia)和美酒(nectar),但我们却懂得这些词,并且知道能在什么情况下使用。同样,要引导出一个生词,就必须借助于一系列的语言符号。如果不借助于语言符号,是不可能通过对各种具体“乳酪”的认识而推断出来的。由此可见,意义是与符号有关,而不是与所指事物或对象有关。这一观点体现了翻译本身是一个解码过程,奠定了雅氏的翻译符号学理论的基础。 按照雅氏的观点,人们只要使用一种符号去解释另一种符号就能理解一个新事物或者新词。笔者认为,从认知学的角度出发,如果人们的脑海中没有一个与该事物的对应物,哪怕是

新概念英语第四册原文翻译详细笔记

Finding fossil man 发现化?石?人 Why are legends handed down by storytellers useful? We can read of things that happened 5,000 years ago in the Near East, where people first learned to write. But there are some parts of the world where even now people cannot write. The only way that they can preserve their history is to recount it as sagas -- legends handed down from one generation of storytellers to another. These legends are useful because they can tell us something about migrations of people who lived long ago, but none could write down what they did. Anthropologists wondered where the remote ancestors of the Polynesian peoples now living in the Pacific Islands came from. The sagas of these people explain that some of them came from Indonesia about 2,000 years ago. But the first people who were like ourselves lived so long ago that even their sagas, if they had any, are forgotten. So archaeologists have neither history nor legends to help them to find out where the first 'modern men' came from. Fortunately, however, ancient men made tools of stone, especially flint, because this is easier to shape than other kinds. They may also have used wood and skins, but these have rotted away. Stone does not decay, and so the tools of long ago have remained when even the bones of the men who made them have disappeared without trace. 读到flint 打?火?石anthropomorphic ?人格 化拟1anthropo ?人类 的让步?一?一trace back date back read of read about a trace of ?一些

翻译原型理论视角下《如梦令》英译本的对比

翻译原型理论视角下《如梦令》英译本的对比分析【摘要】传统的语言学派翻译理论是建立在经典范畴观之上的,有着很大的局限性。原型理论重新对翻译活动的实质作出了解释——翻译本质上是通过目的语原型重建原语的活动。将原型翻译观应用于《如梦令》的英译本分析,探索此理论的指导意义是本文的目的。 【关键词】原型理论;翻译原型观;汉诗词英译本 analysis on english versions of ru meng ling under the translation prototype theory 【abstract】there are limits to traditional translation theories of the linguistic school. the prototype theory gave a reinterpretation of the substance of translation activities —translation is an activity of rebuilding the source language through the target language prototype. this paper aims to apply the translation prototype theory to the english versions of ru meng ling in order to explore guiding significance of this theory. 【key words】the prototype theory;the translation prototype theory;english versions of chinese poetry 0.引言 20世纪80年代开始就有国外学者将原型理论引入翻译研究中,

毕业论文外文翻译模版

吉林化工学院理学院 毕业论文外文翻译English Title(Times New Roman ,三号) 学生学号:08810219 学生姓名:袁庚文 专业班级:信息与计算科学0802 指导教师:赵瑛 职称副教授 起止日期:2012.2.27~2012.3.14 吉林化工学院 Jilin Institute of Chemical Technology

1 外文翻译的基本内容 应选择与本课题密切相关的外文文献(学术期刊网上的),译成中文,与原文装订在一起并独立成册。在毕业答辩前,同论文一起上交。译文字数不应少于3000个汉字。 2 书写规范 2.1 外文翻译的正文格式 正文版心设置为:上边距:3.5厘米,下边距:2.5厘米,左边距:3.5厘米,右边距:2厘米,页眉:2.5厘米,页脚:2厘米。 中文部分正文选用模板中的样式所定义的“正文”,每段落首行缩进2字;或者手动设置成每段落首行缩进2字,字体:宋体,字号:小四,行距:多倍行距1.3,间距:前段、后段均为0行。 这部分工作模板中已经自动设置为缺省值。 2.2标题格式 特别注意:各级标题的具体形式可参照外文原文确定。 1.第一级标题(如:第1章绪论)选用模板中的样式所定义的“标题1”,居左;或者手动设置成字体:黑体,居左,字号:三号,1.5倍行距,段后11磅,段前为11磅。 2.第二级标题(如:1.2 摘要与关键词)选用模板中的样式所定义的“标题2”,居左;或者手动设置成字体:黑体,居左,字号:四号,1.5倍行距,段后为0,段前0.5行。 3.第三级标题(如:1.2.1 摘要)选用模板中的样式所定义的“标题3”,居左;或者手动设置成字体:黑体,居左,字号:小四,1.5倍行距,段后为0,段前0.5行。 标题和后面文字之间空一格(半角)。 3 图表及公式等的格式说明 图表、公式、参考文献等的格式详见《吉林化工学院本科学生毕业设计说明书(论文)撰写规范及标准模版》中相关的说明。

德国的翻译功能主义学派

德国的翻译功能主义学派 马梦琪 一、功能派翻译理论 如果我们谈论当代德国的翻译学派,特别是自70年代以来德国最具影响的翻译学派,首先想到的一定是翻译的功能学派,也就是深具德国特色的翻译目的派。这是20世界70年代末发展起来的一个学派,功能主义学派认为,翻译是一种有目的行为,单靠语言学不能解决翻译的所有问题。翻译目的决定翻译实践中采用的翻译策略和方法,译者应优先考虑的是文本的功能和译文所要达到的功能预期。翻译功能学派代表人物有赖斯、汉斯·威密尔等。 二、功能派翻译理论提出的背景 从20世纪50年代起,西方翻译理论基本上是与语言学同步发展的。翻译理论家倾向于从语言学角度来看待翻译。在六七十年代盛行的是尤金?奈达(EugeneA.Nida)的对等理论。1964年奈达提出了翻译过程三阶段的模式:分析、转换和重组。他还详尽地论述了自己提出的与形式对等相对立的“动态对等”概念,指出:“动态对等是指译文中的信息接受者对译文的反应应该与原文接受者对原文信息的反映基本相同。”虽然在80年代奈达又修正了“动态对等”论并提出了“功能对等”概念,以达到内容与形式的兼顾,但是奈达在解释翻译的性质时说:“翻译是在译入语中用最切近、最自然的对等语再现原语的信息,首先是语义上的对等,其次是风格上的对等。可见,尽管奈达主张内容第一,形式第二,并把这种翻译方法叫做社会语言学方法,却依然是把翻译圈定在语言层次的范围之内,而没有认识到翻译的本质不仅是纯语

言方面的转换,而是建立在语言形式上的不同文化间的交流。然而,20世纪60-70年代的语言学理论一统天下,欧洲翻译理论界并没有充分重视上述问题的解决。随着翻译实践和研究的发展,语言学派也逐渐意识到其内在的弱点。出于对这种纯语言学翻译理论的不满,70年代西方已经出现了面向译语文化的翻译研究趋向,打破了以前文本中心论的翻译研究传统,使译者更多地关注译文和译文读者,更多地关注译文的社会效应和交际功能。以新的视角重新审视翻译活动,德国功能派翻译理论摆脱了当时盛行的对等翻译理论的束缚,拓宽了翻译理论研究的领域,赋予了翻译更多的涵义。 三、功能主义翻译理论发展的四个阶段 功能派翻译理论是20世纪70年代德国学者凯瑟林娜?赖斯(KantharinaReiss)、汉斯·威密尔(HansVermeer)、贾斯塔?赫兹?曼塔利(JustaHolzMantari)和克里斯蒂安?诺德(ChristianeNord)等提出的翻译理论。它的形成大体经历了四个阶段,其颇具里程碑意义的理论是赖斯的功能主义翻译批评理论(functionalcategoryoftranslationcriticism),汉斯·威密尔的目的论及其延伸理论(Skopostheorieandbeyond),曼塔利的翻译行为理论(theoryoftranslationaction)和诺德的功能加忠诚理论(functionplusloyalty)。 第一阶段:凯瑟林娜.赖斯(KatharinaReiss,1923-),毕业于海德尔博格大学翻译学院。在她1971年出版的论着《翻译批评的可能性与限制—翻译质量评价的类型及标准》中首次提出了功能派理论思想,把“功能类型”这个概念引入翻译理论,并将文本功能列为翻译批评的一个标准。她提出翻译应有具体的翻译要求(translationbrief)和基于原语和译语功能关系的功能批评

在翻译考试中容易混淆的英语词汇3

在翻译考试中容易混淆的英语词汇3 principal VS principle principal:the head of a school 校长 例:The principal spoke to us today. principle:a principle is an important fact or law. 例:The principle of democracy is important to ourcountry. stationary VS stationery stationary:standing still 不动的、静止的。 例:Please remain stationary. stationery:writing materials 文具、信纸。 例:They went to the store to buy some stationery uninterested VS disinterested

uninterested:指没有兴趣,索然无味,漠不关心。 例:An unterested student will not learn anything. 缺乏兴趣的学生什么都学不到。 词组:unterested attitude 漠不关心的态度 be uninterested in 对……无兴趣。 disinterested:则表示没有获得利益的动机,进而意指没有偏见,在美语中,也可以作漠不关心解 Two disinterested parties are needed to verify these documents for us. 我们需要两个公正的团体来查证这些文件。

新概念英语第四册课文详解(L1-25)

Lesson 1 Finding fossil man 第一课发现化石人 by ROBIN PLACE from Finding fossil man 1-1. We can read of things that happened 5,000 years ago in the Near East, where people first learned to write. 【译文】我们能读到五千年前近东发生之事,那里的人最先学会了书写。 【单词和短语】 read:此处为不及物动词,意为“读到,获悉”(to find out information from books,newspapers etc.),后接of或about,例如: He reads about the war. 他读到关于战争的消息。 Did you read of their accident in the newspapers? 你在报上看到他们遭遇意外事故的消息了么? 5,000 years:五千年。另学习millennium,意为“一千年”,复数为millennia。5,000 years即为5 millennia。 the Near East:近东,指地中部沿岸地区,包括亚洲西南部和非洲东北部,有时还包括巴尔干半岛。 1-2. But there are some parts of the world where even now people cannot write. 【译文】但时至今日世上某些地方的人还不会书写。 【单词和短语】 even now:此处意为“甚至到现在”,例如: Even now he won’t believe me. 他甚至到现在还不相信我。 even now另有两解,一为“就在此刻”,例如:

毕业论文 外文翻译#(精选.)

毕业论文(设计)外文翻译 题目:中国上市公司偏好股权融资:非制度性因素 系部名称:经济管理系专业班级:会计082班 学生姓名:任民学号: 200880444228 指导教师:冯银波教师职称:讲师 年月日

译文: 中国上市公司偏好股权融资:非制度性因素 国际商业管理杂志 2009.10 摘要:本文把重点集中于中国上市公司的融资活动,运用西方融资理论,从非制度性因素方面,如融资成本、企业资产类型和质量、盈利能力、行业因素、股权结构因素、财务管理水平和社会文化,分析了中国上市公司倾向于股权融资的原因,并得出结论,股权融资偏好是上市公司根据中国融资环境的一种合理的选择。最后,针对公司的股权融资偏好提出了一些简明的建议。 关键词:股权融资,非制度性因素,融资成本 一、前言 中国上市公司偏好于股权融资,根据中国证券报的数据显示,1997年上市公司在资本市场的融资金额为95.87亿美元,其中股票融资的比例是72.5%,,在1998年和1999年比例分别为72.6%和72.3%,另一方面,债券融资的比例分别是17.8%,24.9%和25.1%。在这三年,股票融资的比例,在比中国发达的资本市场中却在下跌。以美国为例,当美国企业需要的资金在资本市场上,于股权融资相比他们宁愿选择债券融资。统计数据显示,从1970年到1985年,美日企业债券融资占了境外融资的91.7%,比股权融资高很多。阎达五等发现,大约中国3/4的上市公司偏好于股权融资。许多研究的学者认为,上市公司按以下顺序进行外部融资:第一个是股票基金,第二个是可转换债券,三是短期债务,最后一个是长期负债。许多研究人员通常分析我国上市公司偏好股权是由于我们国家的经济改革所带来的制度性因素。他们认为,上市公司的融资活动违背了西方古典融资理论只是因为那些制度性原因。例如,优序融资理论认为,当企业需要资金时,他们首先应该转向内部资金(折旧和留存收益),然后再进行债权融资,最后的选择是股票融资。在这篇文章中,笔者认为,这是因为具体的金融环境激活了企业的这种偏好,并结合了非制度性因素和西方金融理论,尝试解释股权融资偏好的原因。

《哈克贝利·费恩历险记》文体翻译的功能主义分析

摘要:文体学的语言学派认为:文体即变异。本文以功能主义目的(Skopostheorie)为理论框架,对世界名著the Adventures of Huckleberry Finn的两个中译本的文体进行分析和比较,发现由于译者所处时代不同,翻译目的各异,在文体的传译上采用了不同的策略和方法。本文的结论是:在文体翻译方面应打破固有的对等观念,代之以译文是否满足特定翻译目的作为评判文体翻译好坏的标准,允许和鼓励不同风格类型译本的存在。 关键词:变异;功能主义;翻译目的;等值;合适翻译 一﹑《哈克贝利·芬历险记》的文体 《哈克贝利·芬历险记》是美国19世纪杰出作家马克·吐温的现实主义代表作。小说伟大之处在于作者大胆运用了大量美国下层人民的日常用语、俚语、方言土话,包括黑人英语。作为现实主义的先驱者,马克·吐温这一开创性文风至今还深深影响着美国文学的创作。美国作家海明威(Earnest Hemingway)称赞说:“所有的现代美国文学源于马克·吐温的一本叫《哈克贝利·芬历险记》的小说?这是我所拥有的最棒的书”[1] 。英国著名诗人艾略特(E.T.Eliot)则评论说:“《哈克贝利·芬历险记》开一代文风,乃英语的一项新的发现”[2]。说到《哈克贝利·芬历险记》的文体,首先要明确的是文体的定义。事实上,文体的概念可以从多种角度加以阐发:它既可指一个时代所流行的风格,比如19 世纪的“现实主义”,也可以指一个作家的独特风格,譬如“莎士比亚风格”。利奇(G. Leech)和索特(M. Short)在其合著的《英语诗歌的语言学指导》(A linguistic Guide to English Poetry,1969)一书中则从语言学的角度把文体定义为“对常规的变异”(deviation from norm),并列出语音变异、词汇变异、语法变异等八种变异类型[3]。秦秀白认为“常规”与“变异”是相比较而存在的两个概念,并指出:“如果我们把语音、词汇和语法等方面的规则看作是语言的常规,那么违背这些规则的表达方式就是变异”[4]。“人们既然认为RP(Received Pronunciation)是英国英语的标准发音,那么伦敦方言(Cockney)当然就是对常规的一种变异,…伦敦佬?的风格自然也体现在这种变异之中”[5]。由此可见,变异来自于违反语言常规,而文体则产生于变异之中。经过分析, 我们发现《哈克贝利·芬历险记》中大量出现的黑人英语(BEV)主要在语音、词汇以及语法三方面存在违反标准美国英语(SAE)通用规则的现象,从而构成三个层面的变异,即:语音变异、词汇变异和语法变异。这三大变异也是《哈克贝利·芬历险记》独特文体的重要组成部分。本文文体翻译实例分析将在这三个层面上展开。 二﹑功能主义目的论 功能主义目的论(Skopostheorie)由德国学者弗米尔(Hans J. Vermeer)等人创立。目的论主要体现为四大法则和一个标准。其中,最高的法则是“目的法则”。目的论认 为“决定任何翻译过程的首要原则是整个翻译行为的目的”(theprimeprincipledetermininganytranslationprocessisthe purpose (Skopos) of the overall translational action)[6]。翻译目的的具体化即翻译要求(translation brief),理论上由翻译的发起人(initiator)根据自身需要给出,但在实际操作中往往由发人和译者共同商定[7]。目的论第二法则是“语内连贯”(intratextual coherence)。所谓语内连贯是指译文不能造成读者理解上的困难, 并且必须在译入语文化以及使用译文的交际环境中具有意义[8]。目的论的第三法则是“语际连贯”。语际连贯指的是原文与译文之间的连贯性,或者互文性,有点类似传统的“忠实”(fidelity)或者“信”(faithfulness),但是不同的是,语际连贯不是独立的原则,而是受制于“语内连贯”以及“目的法则”。也就是说,译文忠实的程度和形式既不能影响读者的理解,又不能违背翻译行为的目的[ 9 ] 。目的论的第四法则是“忠诚法则”(loyalty)。作为补充性的法则,“忠诚”指的是译者必须有责任心,当好翻译各参与方的协调人。忠诚法则的提出是为了避免译文受翻译目的的盲目驱使而无限制背离原文[10]。此外,目的论还提出评价译文质量的标准应该是“合适翻译”(adequa cy)。合适是一个动态的概念,传统的“对等”

新概念第四册课文[新概念第四册课文翻译及学习笔记【Lesson43、44、45】]

新概念第四册课文[新概念第四册课文翻译及学习笔记 【Lesson43、44、45】] 【导语】新概念英语作为一套世界闻名的英语教程,以其全新的教学理念,有趣的课文内容和全面的技能训练,深受广大英语学习者的欢迎和喜爱。为了方便同学们的学习,大为大家了最全面的新概念第四册课文翻译及学习笔记,希望为大家的新概念英语学习提供帮 助! First listen and then answer the following question. What does the "uniquely rational way" for us to municate with other intelligent beings in space depend on? We must conclude from the work of those who have studied the origin of life, that given a pla only approximately like our own, life is almost certain to start. Of all the plas in our solar system, we ware now pretty certain the Earth is the only one on which life can survive. Mars is too dry and poor in oxygen, Venus far too hot, and so is Mercury, and the outer plas have temperatures near absolute zero and hydrogen-dominated atmospheres. But other suns, start as the astronomers call them, are bound to have plas like our own, and

翻译理论翻译学术语列表

术语翻译贡献者 Absolute Translation 绝对翻译 古阿德克( Gouadec) Abstract Translation 摘要翻译 古阿德克( Gouadec) Abusive translation 滥译 路易斯( Lewis ) Acceptability 可接受性 托利( Toury ) Accuracy 准确Adaptation 改编Adequacy 充分性Adjustment 调整 Analogical Form 类同形式 霍尔姆斯( Holmes) Analysis 分析 奈达( Nida )和泰伯( Taber ) Applied Translation Studies 应用翻译研究霍尔姆斯( Holmes) Architranseme (ATR) 元译素范·路文兹瓦特( van Leuven- Zwart ) Autonomy Spectrum 自立幅度罗斯( Rose) Autotranslation 自译 波波维奇( Popovic ) Back Translation 回译 Bilateral interpreting 双边传译凯斯( Keith )Class Shift 词类转换韩礼德( Halliday )Close Translation 贴近翻译纽马克( Newmark) Communicative Translation 传意翻译;交际翻 译纽马克( Newmark) Community interpreting 社群传译 Compensation 补偿赫维( Hervey )Competence 能力托利( Toury )Componential Analysis 语义成分分析奈达( Nida )Comprehensive theory 综合理论

毕业论文外文翻译模板

农村社会养老保险的现状、问题与对策研究社会保障对国家安定和经济发展具有重要作用,“城乡二元经济”现象日益凸现,农村社会保障问题客观上成为社会保障体系中极为重要的部分。建立和完善农村社会保障制度关系到农村乃至整个社会的经济发展,并且对我国和谐社会的构建至关重要。我国农村社会保障制度尚不完善,因此有必要加强对农村独立社会保障制度的构建,尤其对农村养老制度的改革,建立健全我国社会保障体系。从户籍制度上看,我国居民养老问题可分为城市居民养老和农村居民养老两部分。对于城市居民我国政府已有比较充足的政策与资金投人,使他们在物质和精神方面都能得到较好地照顾,基本实现了社会化养老。而农村居民的养老问题却日益突出,成为摆在我国政府面前的一个紧迫而又棘手的问题。 一、我国农村社会养老保险的现状 关于农村养老,许多地区还没有建立农村社会养老体系,已建立的地区也存在很多缺陷,运行中出现了很多问题,所以完善农村社会养老保险体系的必要性与紧迫性日益体现出来。 (一)人口老龄化加快 随着城市化步伐的加快和农村劳动力的输出,越来越多的农村青壮年人口进入城市,年龄结构出现“两头大,中间小”的局面。中国农村进入老龄社会的步伐日渐加快。第五次人口普查显示:中国65岁以上的人中农村为5938万,占老龄总人口的67.4%.在这种严峻的现实面前,农村社会养老保险的徘徊显得极其不协调。 (二)农村社会养老保险覆盖面太小 中国拥有世界上数量最多的老年人口,且大多在农村。据统计,未纳入社会保障的农村人口还很多,截止2000年底,全国7400多万农村居民参加了保险,占全部农村居民的11.18%,占成年农村居民的11.59%.另外,据国家统计局统计,我国进城务工者已从改革开放之初的不到200万人增加到2003年的1.14亿人。而基本方案中没有体现出对留在农村的农民和进城务工的农民给予区别对待。进城务工的农民既没被纳入到农村养老保险体系中,也没被纳入到城市养老保险体系中,处于法律保护的空白地带。所以很有必要考虑这个特殊群体的养老保险问题。

德国的功能派翻译理论 仲伟合

?国外翻译理论? 德国的功能派翻译理论 仲伟合 钟 钰 翻译早在公元前就已成为人们争论不休的话题。从公元前罗马帝国的翻译学家们对“词对词”翻译与“意义对意义”翻译展开辩论至今,翻译理论领域可以说是“百花齐放,百家争鸣”,特别是近代,随着人类认知能力的发展,新的翻译理论不断涌现。二十世纪七十年代,德国就出现一派翻译理论———功能派翻译理论。功能派认为翻译(包括口、笔译)是一种行为。其理论的重点表现在如下三方面:(1)对翻译实质的阐释(2)对翻译过程参与者的角色分析(3)功能翻译原则的提出。本文拟从这三方面入手,介绍功能派翻译理论。1.功能派的形成及重要理论谈到功能派,就不得不提及三位功能派翻译理论杰出的贡献者凯瑟林娜?雷斯(K atharina Reiss )、汉斯?威密尔(Hans.Vermeer )、贾斯塔?赫滋?曼塔利(Justa H olz Manttari )。雷斯首先于1971年在她的著作《翻译批评的可能性与限制》(Po ssibilities and L imitation of Translation Criticism )一书中将文本功能列为翻译批评的一个标准,即从原文、译文两者功能之间的关系来评价译文。当时,雷斯的理论建立在对等理论基础之上。因此,这种关系实际上指的是原文与译文的功能对等。雷斯的学生威密尔则突破了对等理论的限制,以文本目的(skopos )为翻译过程的第一准则,发展了功能派的主要理论:目的论(skopostheory )。威密尔所提出的目的论(sko 2postheory )是功能派翻译理论中最重要的理论。skopos 是希腊词,意思是“目的”。根据目的论,所有翻译遵循的首要法则就是“目的法则”:翻译行为所要达到的目的决定整个翻译行为的过程,即结果决定方法。这个目的有三种解释:译者的目的(如赚钱);译文的交际目的(如启迪读者);和使用某种特殊翻译手段所要达到的目的(如为了说明某种语言中语法结构的特殊之处而采用按其结构直译的方法)。通常情况下,“目的”是指译文的交际目的。那么目的从何而来?“目的论”认为翻译过程的发起者(initiator )决定译文的交际目的。发起者出于某个特殊原因需要译文。在理想状况下,他会给出需要译文的原因,译文接受者、使用译文的环境、译文应具有的功能以及与原因有关的细节等。所有这些构成了翻译要求(translation brief )。翻译要求向译者指明了需要何种类型的译文,而译者并非被动接受一切。他可以参与决定译文的目的,特别是当发起者因专业知识不足或其它原因对译文目的不甚明了的时候,译者可 以与发起者协商,从特殊的翻译情况中得出译文目的。除了目的法则之外,目的论还有两个法则:连贯性法则(coher 2ence rule )和忠实性法则(fidelity rule )。连贯性法则指的是译文必须符合语内连贯(intratextual coherence )的标准。所谓语内连贯是指译文必须能让接受 者理解,并在目的语文化以及使用译文的交际环境中有意义。忠实性法则指原文与译文间应该存在语际连贯一致(intertextual coherence )。语际连贯类似于通常所说的忠实于原文,而忠实的程度和形式则由译文目的和译者对原文 的理解决定。而曼塔利比威密尔更进一步地拓展了功能主义翻译理论适用的领域。她的理论以行为理论为基础。针对包括文本转换在内的所有跨文化转换形式,而重点放在翻译过程的行为、参与者的角色和翻译过程发生的环境三个方面。2.翻译的基本概念与实质在以上对功能派翻译理论的形成、主要人物和目的论的介绍中,我们可以看出功能派将目的放在头等重要的位置。这一点也体现在功能派对翻译概念的定义和对翻译实质的阐释中。 功能派认为翻译行为(translational action )和翻译(translation )是两个不同概念。翻译行为这个概念是由曼塔利提出的。功能派赋予行为(action )以特殊的涵义:行为具有目的性。功能派沿用了学者莱特(G eory Henrik Von Wright )对行为的定义:“行为是有目的地把事物的一种状态改变或转化到另一种状态。如果涉及到两个或两个以上的人,行为也可被称为相互行为(interaction )。曼塔利将“翻译行为”定义为“为实现信息的跨文化、跨语言转换而设计的复杂行为。”“而翻译只是以原语文本为基础的一种翻译行为。”具体一点说,翻译是一种转换,在这种转换中,交际性的语言符号或非语言符号(或两者兼有)从一种语言转换成另一种语言。如果说翻译行为指译者在跨文化交际中可做的工作,那么翻译就是他转换文本时所做的工作。例如,一名译者建议他的德国顾客不要把寄给新加坡一家小公司的信翻译成英文,而是译成中文,因为该译者知道新加坡虽然是个双语国家,但小公司里的人不一定熟识英文。他的行为属于翻译行为,而当他具体把这封信转换成中文时,他的行为就称为翻译。 7 4《中国翻译》1999年第3期 C hines e T r anslato rs Jo u rnal