听课记 录《月光曲》表

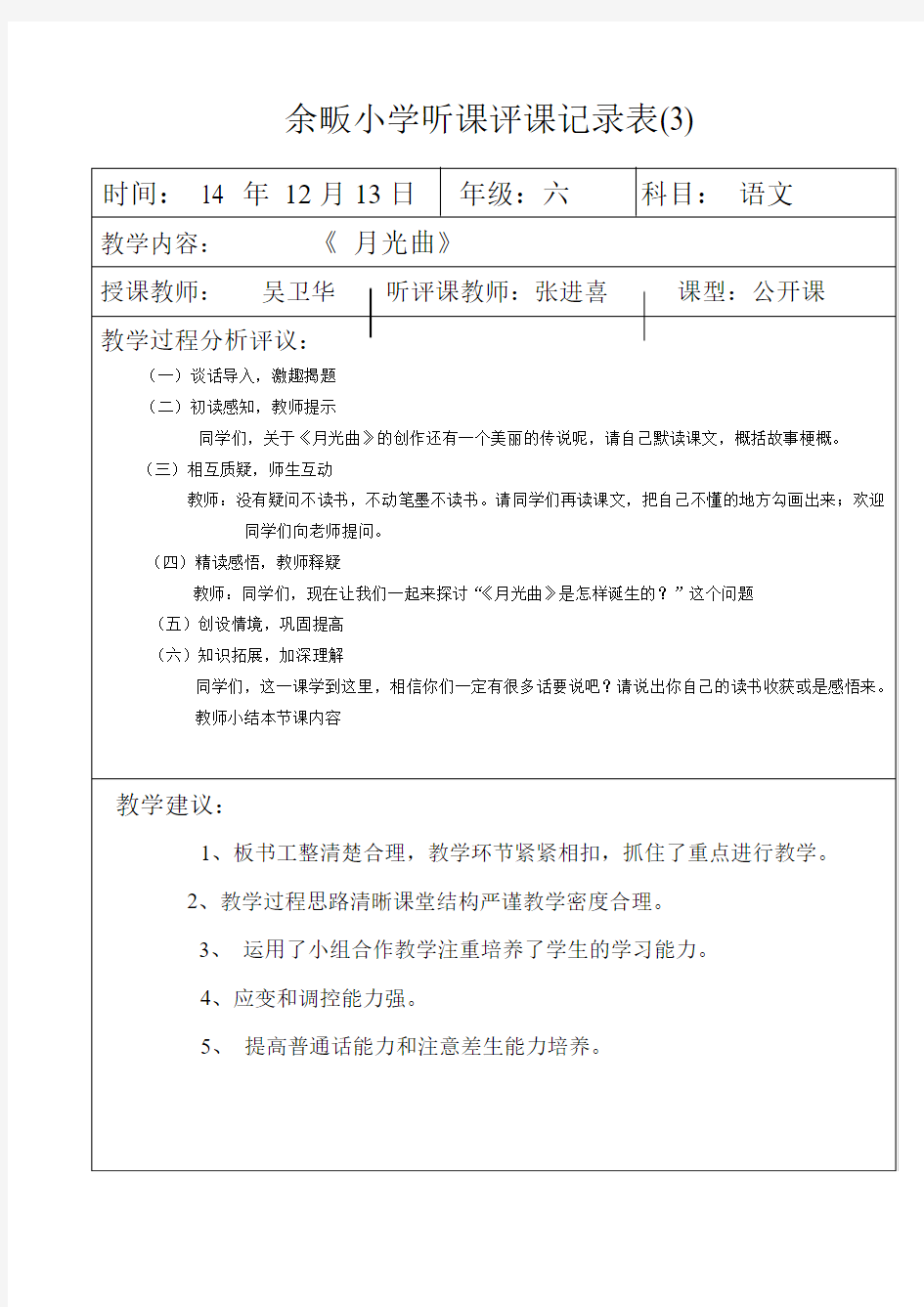

余畈小学听课评课记录表(3)

《月光曲》优秀公开课教学设计

22.月光曲 一、导入新课,明确目标 1、今天,老师给大家带来了一首著名的钢琴曲,现在就让我们坐得端正,双手放在桌面——闭上眼睛,一起来欣赏这段优美的乐曲。 (播放《月光曲》,师朗诵第9自然段。) 看到大家陶醉的模样,就知道大家喜欢这首曲子,让大家喜欢让大家陶醉,这就是音乐的魅力。 2这首曲子就是著名的钢琴曲《月光曲》,知道它是谁谱写的吗?对,它是德国著名音乐家贝多芬谱写的。(板书:月光曲贝多芬) 媒体出示,指名读,贝多芬 3、贝多芬说过“我的音乐只应当为贫苦的人造福,如果我做到了这一点,将是多么幸福。”这节课我们就来学习《月光曲》,这节课我们要完成两个学习目标:一是体会月光曲的美妙,二是体会贝多芬先生关心同情穷苦人民的博大情怀。二、围绕目标,展开教学 目标一:您的乐曲如此美妙 1、刚才老师朗诵的那段话是课文第九自然段的部分内容,也是月光曲所要表达的内容,同学们自由朗读第九自然段,一边读一边想像你的眼前出现了哪些画面,你能用几个四字词来概括文字所描绘的内容吗? 2、出示文字,按小节交流描绘:展示:他好像涌过来……,展示:月亮升起……3、多美的意境啊,那么你能不能听着音乐,借着画面通过你的朗读把大海的变化表现出来呢?自己准备。(媒体出示三幅画面) 4、请同学们展示一下,大家听听他们读的有没有变化,像不像微波粼粼、穿过

微云、波涛汹涌。 他好像面对着大海,月亮正从水天相接的地方升起来。微波粼粼的海面上,霎时间洒满了银光。(曲调:舒缓、柔和) 月亮越升越高,穿过一缕一缕轻纱似的微云。(曲调:明快有力、逐渐增强,忽然,海面上刮起了大风,卷起了巨浪。被月光照得雪亮的浪花,一个连一个朝着岸边涌过来……(曲调:高昂激荡,高亢急促) 5、同学们的朗读描绘和《月光曲》一样美妙动听,现在大家集体朗读一下《月光曲》所描绘的画面。配乐齐读。 目标二:您的心灵如此美好。 1、《月光曲》美妙动听,贝多芬是怎样创作出来的呢?这是一个怎样的美丽传说呢?请大家默读课文的2~8自然段,想一想贝多芬共弹了几首曲子?从他们的对话中你感受到了什么? ⑴对话一:一个姑娘说:“这首曲子多难弹哪!我只听别人弹过几遍,总是记不住该怎样弹,要是能听一听贝多芬自己是怎样弹的,那有多好哇!”一个男的说:“是啊,可是音乐会的入场券太贵了,咱们又太穷。”姑娘说:“哥哥,你别难过,我不过随便说说罢了。” a分角色朗读兄妹俩的对话,你感受到了什么?(兄妹情深) b:盲姑娘是随便说说的吗?(对音乐热爱又无奈,怕哥哥伤心,善解人意)C:哥哥会是怎样的心情?(愧疚,不安,难过) D:听了兄妹俩的对话,贝多芬会怎么想?(太可怜了,太感人了,我要为他们弹一首曲子。) 师总结:正是由于兄妹间的谈话,使得贝多芬深受感动,为了哥哥的矛盾心情,

六年级上册语文课内阅读及答案-《月光曲》

六年级上册语文课内阅读及答案-《月光曲》二百多年前,德国有个音乐家叫贝多芬,他谱写了许多著名的曲子…… 一天夜晚,他在幽静的小路上散步,听到断断续续的钢琴声从一所茅屋里传出来,弹的正是他的曲子。 贝多芬走进茅屋,琴声忽然停了,屋子里有人在谈话。一个姑娘说:“这首曲子多难弹哪!我只听别人弹过几遍,总是记不住该怎样弹,要是能听一听贝多芬自己是怎样弹的,那有多好啊!”一个男的说:“是啊,可是音乐会的入场券太贵了,咱们又太穷。”姑娘说:“哥哥,你别难过,我不过随便说说罢了。” 月光照进窗子,茅屋里的一切好像披上了银纱,显得格外清幽。贝多芬望了望站在他身旁的兄妹俩,借着清幽的月光,按起了琴键…… 皮鞋匠静静地听着。他好像面对着大海,月亮正从水天相接的地方升起来。微波粼粼的海面上,霎时间洒满了银光。月亮越升越高,穿过一缕一缕轻纱似的微云。忽然,海面上刮起了大风,卷起了巨浪。被月光照得雪亮的浪花,一个连一个朝着岸边涌过来……皮鞋匠看看妹妹,月光正照在她那恬静的脸上,照着她睁得大大的眼睛。她仿佛也看到了,看到了她从来没有看到过的景色,在月光照耀下波涛汹涌的大海。

兄妹俩被美妙的琴声陶醉了。等他们醒过神来,贝多芬早已离开了茅屋。他飞奔回客店,花了一夜工夫,把刚才弹的曲子——《月光曲》记录了下来。 1、给带点的字注音。 入场券.()纯.熟() 微波粼粼.()恬.静() 2、形近字组词。 茵()盲()券()腊()菌()育()卷()蜡() 3、读一读下列人物的语言,想想分别应读出怎样的语气。 ①遗憾、愧疚②迫切、向往③诚恳、热情④体谅、安慰 (1)这首曲子多难弹哪!我只听别人弹过几遍,总是记不住该怎样弹,要是能听一听贝多芬自己是怎样弹的,那有多好哇! ( ) (2)是呀,可是音乐会的入场券太贵了,咱们又太穷。( ) (3)哥哥,你别难过,我不过随便说说罢了。( ) (4)不,我是来弹一首曲子给这位姑娘听的。( ) 4、品析句子,完成练习。 (1)她激动地说:“弹得多纯熟哇!感情多深哪!您,您就是贝多芬先生吧?”

《月光曲》课堂实录(蒋军晶)

《月光曲》课堂实录与设计 浙江杭州余杭区临平一小蒋军晶 课前准备与谈话:板书课题,课件打开:月光下的大海,贝多芬的照片。放音乐《致爱丽斯》 师:同学们,课前我们聊几句好吗?刚才有一首优美的曲子,你们听到过吗? 生:听到过。 师:那这首曲子的曲名知道吗? 生:月光曲。 师:月光曲,我可以很肯定地告诉你,这首曲子不是月光曲,但是我觉得他很聪明啊,他是想当然的认为是月光曲,因为今天我们学的就是月光曲嘛,有人知道吗? 生:献给爱丽斯。 师:对,我觉得可能是翻译的问题,据我所知,是《致爱丽斯》也就是献给爱丽斯的意思那这首曲子的作者是谁?你们知道吗? 生:贝多芬。 师:想当然啊,因为今天我们学习的就是贝多芬的《月光曲》,你们对贝多芬有哪些了解?你简单地讲一讲。 生:我知道贝多芬被称为乐圣。 师:因为贝多芬有很高的艺术成就,比方说我们古代有一位诗人,叫诗圣,是谁啊? 生:李白。 师:那叫诗仙,诗圣是—— 生:杜甫。 师:还有哪些了解? 生:就是贝多芬学音乐并不自愿学的,而是他父亲逼着他学的。 师:是这样的,其实贝多芬从小本来就很喜欢音乐,只是他的父亲太—— 生:刻苦了。 师:太刻苦以至于有点残酷了。 生:我知道贝多芬是德国伟大的音乐家之一,其中有几首曲子流传至今,例如《命运》,《田园》等,经久不衰。 师:这位同学说话很严密,贝多芬是德国著名的音乐家之一,但是他用音乐赢得了全世界人的心啊! 生:我知道他终年57岁。 师:哦,你了解到这一点,你是怎么知道的? 生:我上网查的,和看书看的。 师:两条途径,利用上网查资料,挺便捷的。 生:我还知道贝多芬8岁登台演出。

师:说明他很有音乐天赋,8岁呀,不简单。 生:我还知道贝多芬到了晚年失聪了。 师:你是怎么知道的生:我是上网查的。 师:恩,其实课后资料袋也写着呢,说明他生活坎坷。同学们,对于一个音乐艺术家来说,失去了听力几乎等于失去了一切,但是,有人知道我想说什么吗?但是——生:但是贝多芬用他自己的顽强的毅力,不断的努力,赢得了更多的观众,逾越自己音乐上的最高峰。 师:说得多好啊,贝多芬之所以能成为音乐家不仅仅因为他有天赋,很重要的一点原因是他意志十分地坚强,我们初步了解了贝多芬,我们开始上课好吗? 生:好。 (师:上课。生:老师好老师:请坐。) 正式上课: 师:刚才我们已经了解贝多芬是一位非常伟大的音乐家,他一生为我们留下了许多名曲,月光曲就是其中之一,这首曲子就是月光曲,这首曲子是怎样谱成的呢,今天我们就来学习,大家已经预习了,对吧。 生:对。 师:我们先来听写一组词语,请大家准备好。(生准备)哪位同学愿意到黑板上来听写,有吗?好,那位女同学,在黑板上写字可以稍微把字写大一点。 1,听写词语师:月光曲这篇课文是一个传说,请写下(传说),这个传说啊,讲的就是月光曲这首曲子是怎样谱成的,第二个词语(谱写),一笔一画工整有力。下面听写一组词语,注意几个词语的笔画,先听后写一组词语:盲姑娘,蜡烛,琴键。 师:这组词语里面,盲,蜡,键,都是生字。(生写) 师:行,同学们抬起头来,和这位同学一起看,写的对吗? 生:对。 师:写的时候注意这个蜡字,很多同学误认为它跟“烛”一样是火字旁,其实是虫字旁,最初的意思是动植物的油。这个键他写对了,但我观察了一下,笔顺不是很正确,左中右结构。最后写“建字底”,明白吗? 生:明白。 师:最后一个词“清幽”(学生写)。 师:同学们,你们觉得清幽的月光是怎样的月光? 生:就像轻纱铺在地上一样,非常渺茫的那种感觉。 师:非常善于联想。 生:我认为清幽的月光是皎皎的月光,是宁静的,有一种诗情画意的感觉。 师:给人感觉到是皎洁的月光。 生:我觉得是特别轻柔,特别柔和让人觉得舒服。

光曲阅读及答案

光曲阅读及答案The final revision was on November 23, 2020

六年级语文上课内阅读训练十三(含答案) 子多难弹啊!我只听别人弹过几遍,总是记不住该怎样弹,要是能听一听贝多芬自己是怎样弹的,那有多好啊!”一个男的说∶“是啊,可是音乐会的入场券太贵了,咱们又太穷。”姑娘说∶“哥哥,你别难过,我不过随便说说罢了。” 1.“哥哥,你别难过,我不过随便说说罢了.”这句话中“随便说说”是只是随口说出来的,不带向往的的意思.指的是_要是能听一听贝多芬自己是怎样弹的,那有多好啊!这句话。听贝多芬的音乐是盲姑娘一直以来的愿望,而盲姑娘把这梦寐以求的愿望淡淡地称作"随便说说",说明了她对哥哥的体谅和理解,让我们 一阵风把蜡烛吹灭了,月光照进窗子,茅屋里的一切好像披上了银纱,显得格外清幽。贝多芬望了望站在他身旁的兄妹俩,借着(清幽)的月光,按起了琴键。 皮鞋匠静静地听着。他好像面对着大海,月亮正从(水天相接)的地方升起来。(微波粼粼)的海面上,霎时间洒遍了银光。月亮越升越高,穿过(一缕一缕)轻纱似的微云。忽然,海面上刮起了大风,卷起了巨浪。被月光照得雪亮的浪花,一个连一个朝着岸边涌过来……皮鞋匠看看妹妹,月光正照在她那(恬静)的脸上,照着她睁得大大的眼睛。她仿佛也看到了,看到了她从来没有看到过的景象,在月光照耀下的(波涛汹涌)的大海。 1、按原文填空。 2、下面不是比喻句的一句是(③) ①月光照进窗子,茅屋里的一切好像披上了银纱 ②月亮越升越高,穿过轻纱似的微云。 ③她仿佛也看到了,看到了她从来没有看到过的景象, 3、用“”在文中画出实在事物,用“~~”划出联想的内容。 4、皮鞋匠的第一次联想描绘了三幅画面,它们是(1)月亮升起,海面微波粼粼 (2)月亮升高,穿过轻纱似的微云 (3)海面波涛汹涌 5、为什么说盲姑娘“仿佛”也看到了她从没看见过的景象

《月光曲》阅读和答案

阅读专项训练 一、月光曲 1、本文通过记叙贝多芬谱写《月光曲》的传奇故事,表现了 ,同时也表现了贝多芬对穷人的和,赞扬了他 二、月光曲 贝多芬走近茅屋,琴声突然停了,屋子里有人在谈话。一个姑娘说∶“这首曲子多难弹啊!我只听别人弹过几遍,总是记不住该怎样弹,要是能听一听贝多芬自己是怎样弹的,那有多好啊!”一个男的说∶“是啊,可是音乐会的入场券太贵了,咱们又太穷。”姑娘说∶“哥哥,你别难过,我不过随便说说罢了。” 1.“哥哥,你别难过,我不过随便说说罢了.”这句话中“随便说说”是 的意思。指的是_ 这句话。听贝多芬的音乐是盲姑娘一直以来的愿望,而盲姑娘把这梦寐以求的愿望淡淡地称作"随便说说",说明了 让我们感受到了 2.听了盲姑娘兄妹的话,贝多芬会想: 3.贝多芬看到盲姑娘听到他的曲子是这样的兴奋,这样的喜悦,心里怎 么样想? 三、月光曲 一阵风把蜡烛吹灭了,月光照进窗子,茅屋里的一切好像披上了银纱,显得格外清幽。贝多芬望了望站在他身旁的兄妹俩,借着()的月光,按起了琴键。 皮鞋匠静静地听着。他好像面对着大海,月亮正从()的地方升起来。()的海面上,霎时间洒遍了银光。月亮越升越高,穿过()轻纱似的微云。忽然,海面上刮起了大风,卷起了巨浪。被月光照得雪亮的浪花,一个连一个朝着岸边涌过来……皮鞋匠看看妹妹,月光正照在她那()的脸上,照着她睁得大大的眼睛。她仿佛也看到了,看到了她从来没有看到过的景象,在月光照耀下的()的大海。 1、按原文填空。 2、下面不是比喻句的一句是() ①月光照进窗子,茅屋里的一切好像披上了银纱 ②月亮越升越高,穿过轻纱似的微云。 ③她仿佛也看到了,看到了她从来没有看到过的景象, 3、用“”在文中画出实在事物,用“~~”划出联想的内容。 4、皮鞋匠的第一次联想描绘了三幅画面,它们是(1) (2) (3) 5、为什么说盲姑娘“仿佛”也看到了她从没看见过的景象?

《月光曲》课堂实录

《月光曲》课堂教学实录(第一课时) 执教人:江西省教研专家徐承芸 课前谈话: 徐老师向你们提三个问题,你们也向老师提三个问题,让我们互相了解了解,让我们接下来的课堂学习更开心,好吗? 徐老师向学生提问: 你来自哪所学校?哪个班?班上有多少个学生?今天来了几个? 于都有哪些好玩的地方? 徐老师是属老鼠的,特别喜欢吃美食。你能告诉我于都有哪些美食吗? 学生向老师提问: 生1:南昌有哪些好玩的地方? 生2:南昌有什么美食? 生3:徐老师,你做调研时去过哪些地方? 一、音乐导入,了解贝多芬 师:徐老师这次到于都来还给大家带来了一首音乐。你们喜欢听音乐吗? 生高兴地喊:喜欢 师:请同学们闭上眼睛听这首曲子,想几个问题:第一个问题:你知道这首曲子叫什么名字吗?第二个问题:这首曲子的作曲者是谁?第三个问题:这首曲子你听后你感觉它告诉了你什么?闭上眼睛,一直闭着,一直到音乐结束。(播放曲子) 生闭眼听音乐。 师:睁开眼睛,谁能回答刚才提出的第一个问题? 生:这首曲子可能是《命运》 师:你很谦虚。它就是叫《命运》,又叫《命运交响曲》。祝贺你答对了,谢谢你!请坐。第二个问题 生:这首曲子的作者是贝多芬。 师:你真棒!知道他是哪个国家的作曲家吗? 生:德国 师:很好。德国作曲家贝多芬的代表作《命运交响曲》,又叫《命运》。第三个问题,听音乐,你只要说出自己内心的感受就行了。 生1:我感觉这首音乐有时非常高昂,有时非常低,让我的心一会儿上,一会儿下。 师:他表述自己内心的感受,表述得很清楚。说明他用心地听了。 生2:这首交响乐曲高低起伏。我感觉到了人生的命运非常坎坷。 师:真棒!我发现你有做音乐家的潜质呢! 师:刚才我提了三个问题。几位同学也回答了这三个问题。你们发现了吗,徐老师没有重复的问题,而你们都回答得很好。说明我们实验小学六年级的同学已经学会了听人讲话。老师同时提出了三个问题,你们听完曲子还能记得,而且逐一回答。待会儿我们上课就这样做好不好?徐老师有的时候会连续提几个问题,需要你回答几个问题,好不好?

《月光曲》课堂实录与赏析-精选文档

《月光曲》课堂实录与赏析 说到“对话”,一些教师更多地只想到课堂上师生之间 的口头语言交往,这个理解不能说不对,但不够全面。新课程将教学的本质定位于交往,把教学过程理解为师生共同参与、共同发展的互动过程。因此,作为体现交往哲学理念的 对话”,不仅仅是一种调动学生的教学手段,更是一种尊重学生的教育思想;不仅仅是一种激活课堂的教学技巧,更是一种走进心灵的教育境界;不仅仅是指教师和学生通过语言进行的讨论或争鸣,更是指师生之间平等的心灵沟通与交流。这种“对话”要求师生的心灵彼此敞开,并随时接纳对方的的心灵,这种“对话”需要教师的价值引导,这种“对话”更是一种价值引导下的生成。 现以《月光曲》教学为例,来铨释这种价值引导下的生成。 眷注期待:对话在期待中酝酿】师:同学们,《月光曲》这篇课文你读了几遍?想知道老师读了几遍吗?我反反复复地读、如痴如醉地读,读了整整2 0遍。读着读着,心中涌动着别样的情绪,像潮水般喷薄而 出。我写下了一首诗,想听吗?师:(配画诗文《月光中的女孩》,背景音乐《月光曲》)好, 大诗人”朗诵给你们听(深情地)月光中的女孩,你是月亮女神遗失在人间的孩子。

遍地的荆棘划破了你的双脚,重重的迷雾遮盖了你的双眼,只有音乐淌入了你的心河。 贝多芬是接你回去的天使,指间流淌的音乐化作月光下圣洁的云彩。 托着你薄薄的身躯慢慢飘升,你洁白的羽翼轻轻扇动,回到了温暖花开的天堂师:听着,想着……或许你心中有千言万语想说、想诉,但难以用言语表达。我知道美丽需要等待,期待你精彩的言说。 生:这诗描绘的图画很美,真的好像在天堂一样。 生:图画里,月光中的女孩在音乐里翩翩起舞,显得楚楚动 人。 师:说得也很美。同学们,你们会写诗吗? 生:摇头)不会。 师:写诗并不难,老师写这首诗,灵感来自于课文,激情也来自于课文。大家多读课文,也能写诗,而且写起来会比我更精彩。因为,有人说,儿童是天生的诗人。今天,咱们群“小诗人”,再加上我这个“大诗人”(我不谦虚了)定能营造一个诗意流淌的课堂。 师:大家读了课文,知道这个月光女孩就是生:(齐)盲姑娘。

《光曲》阅读及答案

六年级语文上课内阅读训练十三(含答案) 子多难弹啊!我只听别人弹过几遍,总是记不住该怎样弹,要是能听一听贝多芬自己是怎样弹的,那有多好啊!”一个男的说∶“是啊,可是音乐会的入场券太贵了,咱们又太穷。”姑娘说∶“哥哥,你别难过,我不过随便说说罢了。”1.“哥哥,你别难过,我不过随便说说罢了.”这句话中“随便说说”是只是随口说出来的,不带向往的的意思.指的是_要是能听一听贝多芬自己是怎样弹的,那有多好啊!这句话。听贝多芬的音乐是盲姑娘一直以来的愿望,而盲姑娘把这梦寐以求的愿望淡淡地称作"随便说说",说明了她对哥哥的体谅和理解,让我们感 一阵风把蜡烛吹灭了,月光照进窗子,茅屋里的一切好像披上了银纱,显得格外清幽。贝多芬望了望站在他身旁的兄妹俩,借着(清幽)的月光,按起了琴键。 皮鞋匠静静地听着。他好像面对着大海,月亮正从(水天相接)的地方升起来。(微波粼粼)的海面上,霎时间洒遍了银光。月亮越升越高,穿过(一缕一缕)轻纱似的微云。忽然,海面上刮起了大风,卷起了巨浪。被月光照得雪亮的浪花,一个连一个朝着岸边涌过来……皮鞋匠看看妹妹,月光正照在她那(恬静)的脸上,照着她睁得大大的眼睛。她仿佛也看到了,看到了她从来没有看到过的景象,在月光照耀下的(波涛汹涌)的大海。 1、按原文填空。 2、下面不是比喻句的一句是(③) ①月光照进窗子,茅屋里的一切好像披上了银纱 ②月亮越升越高,穿过轻纱似的微云。 ③她仿佛也看到了,看到了她从来没有看到过的景象, 3、用“”在文中画出实在事物,用“~~”划出联想的内容。 4、皮鞋匠的第一次联想描绘了三幅画面,它们是(1)月亮升起,海面微波粼 粼(2)月亮升高,穿过轻纱似的微云 (3)海面波涛汹涌 5、为什么说盲姑娘“仿佛”也看到了她从没看见过的景象? 答:因为盲姑娘是看不见的,但是他懂音乐,能理解、感受贝多芬弹奏的内容,再一次听入神了,也衬托贝多芬创作的成功。

月光曲课堂实录_月光曲王崧舟课堂实录

月光曲课堂实录_月光曲王崧舟课堂实录 月光曲主要讲述的是音乐大师贝多芬为一位盲人姑娘弹奏曲子的故事,那么这个故事具体是怎样的呢?跟着小编一起看看月光曲王崧舟课堂实录,希望对您有用。 月光曲王崧舟课堂实录第一课时 一、课前聊音乐 T:同学们,今天一踏进电化教室来上课,有没有发现与以往不同的地方? S1:教室里来了很多老师听课。 T:其他同学想来说一说吗? S2:教室里播放着音乐。 T:(板书:音乐)其他同学发现了吗? S:发现了! T:听着音乐的旋律走进教室来上课,同学们的心情又如何呢? S3:我的心情很高兴。 S4:我觉得心里很舒畅。 S5:我觉得心里很平静。

T:音乐可以使人心灵愉悦。同学们平时都听些什么音乐呀? S:略。 T:那么同学们听了音乐后又会有怎样的感受呢? S:略。 【点评】从课前让学生听着音乐走进教室上课,到老师和同学们一起聊自己喜欢的音乐及听音乐的感受。学生的情绪因为有了音乐而异常兴奋,学生的兴趣因为自己喜欢而充分投入。在这样一种课堂氛围中,学生不会有丝毫的紧张和压抑,他们觉得他们只是在聊天,聊音乐,也欣赏音乐。事实上,听完了整堂课你会发现,孩子们真的只是在聊音乐和欣赏音乐。 二、引入新课 T:我发现,同学们都挺喜欢听音乐的,而且听音乐后都有自己独特的感受。今天这堂课,我们就一起来欣赏一首世界著名的钢琴曲。齐读课题。 T:通过上堂课的学习,我们已经了解了关于月光曲的美丽传说。有哪位同学能把这个传说讲给大家听呢? S1:略。 T:讲的真不错。就在那一天,在柔和的月光下。一首美妙的乐曲就诞生了,这首曲子就是月光曲。同学们,你们觉得月光曲会是一首怎样的曲子呢? S2:我觉得月光曲是一首平静的曲子。 S3:我觉得月光曲是一首柔和的曲子。 S4:我觉得月光曲是一首恬静的曲子。

部编版六年级语文上册《月光曲》同步习题附答案

部编版六年级语文上册第七单元 《月光曲》同步习题 一、基础题 1.根据拼音写汉字。 qín jiàn shà shí zhào yào táo zuì ()()()() 2.四字词语填空 断断( )( ) 微波( )( ) 波涛( )( ) 二、综合题 3. 写出下列词语的近义词。 霎时——( ) 恬静——( ) 仿佛——( ) 陶醉——( ) 4.在括号里填写合适的量词。 一( )入场券一( )石子 一( )帆船一( )话语 一( )微云一( )歌曲 5.同音字组词。 Mo ()生()水()写 Mang()人()碌()果 6.按要求完成句子。 1.贝多芬坐在钢琴前面,弹起盲姑娘刚才弹的那首曲子。 缩句:

2.月光照进窗子,茅屋里显得格外清幽。 改为比喻句: 3.贝多芬说:“我是来弹一首曲子给这位姑娘听的。” 改为转述句: 三、提高题 皮鞋匠静静地听着。他好像面对着大海,月亮正从( )的地方升起来。( )的海面上,霎时间洒满了银光。月亮越升越高,穿过一缕一缕轻纱似的微云。忽然,海面上刮起了大风,卷起了巨浪。被月光照得( )的浪花,一个连一个朝着岸边涌过来……皮鞋匠看看妹妹,月光正照在她那( )的脸上,照着她睁得大大的眼睛。她仿佛也看到了,看到了她从来没有看到过的景象,月光照耀下的( )的大海。 1.按课文内容填空。 ()的平原()的丘陵()的戈壁 2.用“”画出描写现实场景的内容,用“”画出联想的内容。 3.选文中皮鞋匠的联想描绘了三幅画面,它们是① ; ②; ③。 4.通过皮鞋匠联想的内容,我们可以感受到琴声的和贝多芬技艺的。

参考答案 一、1.琴键霎时照耀陶醉 2.断断续续微波粼粼波涛汹涌 二、 3. 霎时——( 刹那 ) 恬静——(安静 ) 仿佛——(好像) 陶醉——(沉醉 )

2019部编版小学六年级语文上册 22 月光曲 公开课教学设计

22 月光曲教学设计 教材分析: 《月光曲》是一篇精读课文,讲述了德国著名音乐家贝多芬因同情穷鞋匠兄妹而为他们弹琴,有感于盲姑娘对音乐的痴迷而即兴创作出《月光曲》的传奇故事。作者借这个美丽动人的故事,既表现了大音乐家贝多芬对穷苦人命的同情和热爱,又表现了他丰富的想象力和卓越才华,同时也告诉人们,美好乐曲的产生不仅要依靠丰富的想象力,更要依靠高尚而真挚的情感。文章文字美、情感美、意境美,融传说、美景、深情于一炉。 设计说明: 《语文课程标准》强调:以读代讲,以读促讲。本文是一篇融知识、情感、情境于一体的文章,德国著名音乐家贝多芬因同情穷鞋匠兄妹而为他们弹琴,有感于盲姑娘对音乐的痴迷而即兴创作出《月光曲》。《月光曲》这篇文章语句优美,感情真挚,意境深远。课文所记叙的故事,时间久远,地点有别,加之语文课上谈音乐,教学起来比较困难。因此,本课教学设计,不仅要抓住按事情发展顺序叙述这一条明线,还要紧紧抓住因事情发展引起人物感情变化的这条暗线。每一个教学环节,每一个教学步骤,始终紧扣行文线索,引导学生理解课文内容,进而明白作者写这篇文章的目的是赞美贝多芬热爱人民,为人民而创作的品质,让学生掌握主题。同时,《月光曲》这篇课文在写作上除了对景物的描写比较生动细致之外,“实”“虚”结合,即由实在的事物引起联想。因此,教学内容的同时,采用具体事例、体会运用相结合的方式,让学生感知写作方式。 教学目标: 1、会写“谱、莱”等8个字,会写“谱写、钢琴”等12个词语。 2、有感情地朗读课文,了解《月光曲》创作的经过,理解贝多芬是个同情、热爱人民的音乐家。 3、熟读直至背诵第九自然段,感受音乐的美妙。 教学重难点: 正确、流利有感情地朗读课文,了解《月光曲》创作的经过,理解贝多芬是个同情、热爱人民的音乐家。 教学准备:相关课件等。 课时安排:2课时。 教学过程: 第一课时 一、借助音乐,导入新课 【课件播放《月光曲》片段】同学们,这是德国伟大的音乐家贝多芬创作的《月光曲》。【课件出示课题】

月光曲阅读练习题,直接打印版

月光曲 贝多芬走近茅屋,琴声突然停了,屋子里有人在谈话。一个姑娘说∶“这首曲子多难弹啊!我只听别人弹过几遍,总是记不住该怎样弹,要是能听一听贝多芬自己是怎样弹的,那有多好啊!”一个男的说∶“是啊,可是音乐会的入场券太贵了,咱们又太穷。”姑娘说∶“哥哥,你别难过,我不过随便说说罢了。” 1.“哥哥,你别难过,我不过随便说说罢了.”这句话中“随便说说”是 的意思.指的是 这句话。听贝多芬的音乐是盲姑娘一直以来的愿望,而盲姑娘把这梦寐以求的愿望淡淡地称作"随便说说",说明了让我们感受到了 2.听了盲姑娘兄妹的话,贝多芬会想: 3.贝多芬看到盲姑娘听到他的曲子是这样的兴奋,这样的喜悦,心里怎么想? 三十七、月光曲 一阵风把蜡烛吹灭了,月光照进窗子,茅屋里的一切好像披上了银纱,显得格外清幽。贝多芬望了望站在他身旁的兄妹俩,借着()的月光,按起了琴键。 皮鞋匠静静地听着。他好像面对着大海,月亮正从()的地方升起来。()的海面上,霎时间洒遍了银光。月亮越升越高,穿过()轻纱似的微云。忽然,海面上刮起了大风,卷起了巨浪。被月光照得雪亮的浪花,一个连一个朝着岸边涌过来……皮鞋匠看看妹妹,月光正照在她那()的脸上,照着她睁得大大的眼睛。她仿佛也看到了,看到了她从来没有看到过的景象,在月光照耀下的()的大海。 1、按原文填空。 2、下面不是比喻句的一句是() ①月光照进窗子,茅屋里的一切好像披上了银纱 ②月亮越升越高,穿过轻纱似的微云。 ③她仿佛也看到了,看到了她从来没有看到过的景象, 3、用“”在文中画出实在事物,用“~~”划出联想的内容。 4、皮鞋匠的第一次联想描绘了三幅画面,它们是(1) (2) (3) 5、为什么说盲姑娘“仿佛”也看到了她从没看见过的景象? 答: 6、借助皮鞋匠的联想,我仿佛听到了贝多芬的《月光曲》:时而(),时而(),时而(),时而()。 7、片段中的近义词:()—()反义词:()—() 8、贝多芬为什么能即兴创作出这么美妙的《月光曲》呢?请你以贝多芬的口气写一写他的心理话: 二、阅读《月光曲》片段,回答问题。(15分) 皮鞋匠看见进来个陌生人,站起来问:“先生,您找谁?走错门了吧?”贝多芬

蒋军晶《月光曲》课堂实录

《月光曲》课堂实录 随感: 1、正如台湾教育家所说的:学生的起点已经是很高很高了。不是普通的学生所能答的。精彩来自学生。比如想像内心的话,学生写得不是一般得好了。 2、让学生读句子,设疑,体现了一个学习过程。 3、整节课前部分比重很大,最精彩的联想段没有攻破。 课前准备:板书课题,打开课件:深蓝色的背景,月光下的大海,左中贝多芬头像照片,播放钢琴曲《致爱丽丝》,师生静静地欣赏。 (一)听曲谈话走向人物 师:同学们,课前我们聊几句好吗?刚才有一首优美的曲子,你们听到过吗? 生:听到过。 师:那这首曲子的曲名知道吗? 生:月光曲。 师:月光曲,我可以很肯定地告诉你,这首曲子不是月光曲,但是我觉得他很聪明啊,他是想当然的认为是月光曲,因为今天我们学的就是月光曲嘛。有人知道吗? 生:献给爱丽斯。 师:对,我觉得可能是翻译的问题,据我所知,是《致爱丽斯》,也就是献给爱丽斯的意思。那这首曲子的作者是谁?你们知道吗? 生:贝多芬。 师:想当然啊,因为今天我们学习的就是贝多芬的《月光曲》,你们对贝多芬有哪些了解?简单地讲一讲。 生:我知道贝多芬被称为乐圣。 师:因为贝多芬在音乐上有很大的成就,比方说我们古代有一位诗人,叫诗圣,是谁啊? 生:李白。 师:那叫诗仙,诗圣是—— 生:杜甫。 师:还有哪些了解? 生:就是贝多芬学音乐并不自愿学的,而是他父亲逼着他学的。 师:其实贝多芬从小本来就很喜欢音乐,只是他的父亲要求他学得太—— 生:刻苦。 师:太刻苦以至于有点残酷了。 生:我知道贝多芬是德国伟大的音乐家之一,其中有几首曲子流传至今,例如《命运》、《田园》等,经久不衰。 师:这位同学说话很严密,贝多芬是德国著名的音乐家之一,但是他用音乐赢得了全世界人的心啊! 生:我知道他终年57岁, 师:哦,你了解到这一点,你是怎么知道的? 生:我上网查的,和看书看的。 师:两条途径。利用上网查资料,挺便捷的。 生:我还知道贝多芬8岁登台演出。 师:说明他很有音乐天赋,8岁呀,不简单。 生:我还知道贝多芬到了晚年失聪了。 师:你是怎么知道的?

部编版六年级上册《月光曲》同步练习题含答案

部编版六年级上册《月光曲》同步练习题含答案 一、写出下列词语的近义词。 清幽() 恬静() 照耀() 陶醉() 苏醒() 二、阅读下面的段落,完成练习。 一阵风把蜡烛吹灭了,月光照进窗子,茅屋里的一切好像披上了银纱,显得格外清幽。贝多芬望了望站在他身旁的兄妹俩,借着(清幽)的月光,按起了琴键。 皮鞋匠静静地听着。他好像面对着大海,月亮正从()的地方升起来。()的海面上,霎时间洒满了银光。月亮越升越高,穿过()轻纱似的微云。忽然,海面上刮起了大风,卷起了巨浪。被月光照得雪亮的浪花,一个连一个朝着岸边涌过来……皮鞋匠看看妹妹,月光正照在她那()的脸上,照着她睁得大大的眼睛。她仿佛也看到了,看到了她从来没有看到过的景象,在月光照耀下的()的大海。 1.按原文填空。 2.下面不是比喻句的一句是()。 ①月光照进窗子,茅屋里的一切好像披上了银纱

②月亮越升越高,穿过轻纱似的微云。 ③她仿佛也看到了,看到了她从来没有看到过的景象, 3.用“___________”在文中画出实际事物,用“~~”画出联想的内容。 4.皮鞋匠的第一次联想描绘了三幅画面,它们是: (1)_______________________ (2) _______________________ (3) _______________________ 5.为什么说盲姑娘“仿佛”也看到了她从没看见过的景象? 三、你还了解到贝多芬的什么故事?和大家说一说吧。 参考答案 一、幽静安静照射沉醉醒悟 二、 1.水天相接微波粼粼一缕一缕恬静波涛汹涌 2.③ 3.略 4.(1)月亮升起,海面微波粼粼 (2)月亮升高,穿过轻纱似的微云 (3)海面波涛汹涌

《月光曲》第二课时教学实录(市公开课)

《月光曲》第二课时教学实录 一、回顾创作的经过 师:一百多年前,德国有个大音乐家叫贝多芬,他谱写了许多著名的曲子。其中有一首著名的钢琴曲叫《月光曲》,它的谱成还有一个动人的传说。 师:谁来说说《月光曲》是怎样谱成的? 生:一百多年前的一个秋天,贝多芬来来到莱茵河边散步,他走近一间茅屋,听出姑娘很爱音乐,可是,入场券太贵买不起,就情不自禁地走进茅屋,为弹奏刚才那首曲子,贝多芬认为盲姑娘是他的知音,很是激动,于是又弹奏了一首曲子,然后回店把它记录下来,《月光曲》就这样谱成了。 师:是什么打动了贝多芬的心让他创作《月光曲》 生:清幽的月光 生:盲姑娘对音乐的酷爱 二、体悟旋律的优美 师:贝多芬望了望穷兄妹俩,借着清幽的月光按起琴键来。我们可以从兄妹俩美妙的联想中感受乐曲的旋律和节奏。请同学们好好地把这段读一读,小组讨论,然后告诉老师。 (学生读课文,四人小组讨论老师的问题。) 生:我觉得(读)“他好像面对着大海,月亮……洒满了银光”是曲子刚开始时皮鞋匠所联想到的,这时贝多芬可能是轻轻地按起琴键,节奏也比较慢。

师:那表明曲子很舒缓,对吗?(板书:舒缓)请你读读这个句子,把我们也带到那月光下的静静的海边吧。 生:我觉得月亮刚升起时,照得海面一片银光,这时的月光一定很柔和,那贝多芬弹的曲子也一定很柔和。 师:好,看来这时的曲子是舒缓柔和的。(板书:柔和)那你能把这种感觉读出来吗?(生读) 生:后来(读)“月亮越升越高……一个连一个朝着岸边涌过来……”这时的曲子应该逐渐增强,声音也高些,节奏也应该快些啦。 生:我觉得除了节奏加快,它的力度也应该加强了。 生:我觉得这时一定有反复的小节,因为是“一个连一个朝着岸边涌过来……”说明曲调有反复。 师:那就是节奏也快,弹得也有劲啦,是吗?(板书:快速有力)谁来读呢?(生有感情地朗读) 师:你能告诉大家,你为什么这么读吗? 生:“忽然”说明时间很快,所以我读得也快,还有刚才说这时的曲子快速而有力,所以我读“雪亮的浪花”“一个连一个朝着岸边涌过来……”也读得快,而且有劲。 师:他不仅读得好,说得也很好。我们一起来读一读。 (生齐读。) 师:谁来把皮鞋匠看妹妹这一句读一读呢?看这时的曲子又是怎样的? 生:(读)“皮鞋匠看看妹妹……波涛汹涌的大海。”我觉得这时

《月光曲》类文阅读+课时练习(附答案)【(统编)部编版六年级上册语文】

(统编)部编版六年级上册语文类文阅读+课时练习(附答案) 类文阅读-22 月光曲 天堂音乐(节选) 那是1791年的圣诞夜,21岁的贝多芬当时穷困潦倒。他遇到了一个正在啜泣的小姑娘。这个小姑娘的名字叫爱丽丝。她的邻居雷德尔老爹已身处弥留。而老人夙愿还未达成,他坚信如果不能满足他今生的最后一个愿望,就升不到天堂。 “他的愿望是什么呢?”贝多芬问。 “他想去塔西提岛,去看看森林和大海;还想去阿尔卑斯山……”爱丽斯一边擦眼泪一边说。贝多芬没有多说什么,用自己的大衣掩着小爱丽丝来到了雷德尔老爹的身旁。他看了一眼双目失明的老人,轻轻地走到墙角打开了那架几乎已经快要朽掉的旧钢琴。当这位青年音乐家的手指触到琴键的一刹那,一种特殊的情感油然而生,仿佛是天使在歌唱着为他指引方向。塔西提岛茂密的丛林和碧蓝的海水带着淡淡的当地特产咖啡的味道,还有阿尔卑斯山茫茫的雪峰在他脑海中旋转着,在他手指间旋转着……他忘情地弹奏着,感觉自己的灵魂好像在飞翔…… “我看到了。我看到了森林,听到了鸟儿的歌唱。那是大海,还有远处的帆,美妙的阳光……爱丽丝,你找到了一位天神,他带我找到了天堂的路……”老人老泪纵横,挣扎着拥抱了正在演奏的贝多芬,“感谢您让我在生命的最后时刻看到了我想看到的一切——美丽的大自然。” “不,我想我们都要感谢这个天使般的女孩爱丽丝。请允许我把这支曲子献给你,我想永久地把这段曲谱记录下来,让它陪伴我走以后的路。”说完,贝多芬起身吻了爱丽丝之后,又走进了圣诞夜凛冽的寒风中。 (选自《科学思维总动员》) 1.根据意思写出文中的词语。 (1)本指久病不愈,后多指病危将死的时候。() (2)形容处境困难,失意颓丧。() 2.“油然而生”的意思是。像这样含有“然”字的成语还有、等。 3.《献给爱丽丝》这首钢琴曲描绘了怎样的景象?用“”画出来吧。 4.贝多芬为什么要把这首钢琴曲命名为“献给爱丽丝”?请写出你的理解。

《月光曲》课堂实录及反思

导读启思联想创造 ——《月光曲》课堂实录及反思 教学设计理念:现代教育思想理念落实到语文课堂教学中,强调学生的主体作用,老师要充分调动学生读书思考的积极性,质疑为难的主动性,让学生积极地参与到学习中来主动地发展。同时,在阅读教学中,引导学生展开合理的想象,可以使学生深刻地领会课文中人物思想感情,发展学生的语言和思维,更有助于培养学生的创新能力。 教学对象分析: 六年级的学生已初步具有独立阅读的能力,能进行自主、合作、探究性学习,他们的思维正处在形象思维向抽象思维过渡阶段,能在具体的情境中感悟语感,具有丰富的想象力和创造力。 教学内容分析: 《月光曲》是九年义务教育六年制教材小学语文教科书第十一册第26课,是关于德国着名音乐家贝多芬谱写《月光曲》的传说,这个传说生动地记叙了贝多芬谱写《月光曲》的经过。本课在着重写贝多芬《月光曲》的经过中,反映了他思想感情的发展和变化,这种感情的发展与盲姑娘对音乐的喜爱交织在一起的,在贝多芬的感情发展到了高潮的时候,便创作了《月光曲》。 教学目标: 知识与能力: 1、学会本课14个生字及相关生词,理解课文中的重点词句。 2、有感情地朗读课文,背诵课文最后三个自然段。 3、培养学生的语言感悟力,想象力及音乐的鉴赏能力。 过程与方法: 引入情境,自主合作探究,激活思维,发挥想象,引发创新。 情感态度与价值观: 学习贝多芬同情劳动人民的善良,美好的心灵;并通过欣赏《月光曲》,让学生感受音乐之美,意境之美,陶冶爱美的情趣。 教学策略: 1、围绕重点段和重点词句,反复读、思、议、穿插老师的点拨。 2、倾听《月光曲》,感受曲子的情绪变化,想象其意境。 教学媒体: 钢琴奏鸣曲《月光曲》录音磁带,朗读课文磁带、多媒体课件。 教学过程: 一、谈论导入,引入情境

月光曲 课外阅读

一、阅读短文,回答问题: (一)贝多芬却永远只有一个 1807年,贝多芬正住在维也纳李希诺夫斯基公爵家中。 一天,公爵家里来了一大批客人,他们都是当时拿破仑派驻占领维也纳的法国军官。公爵想请客人们听音乐,就派人去请贝多芬,但未向贝多芬说明情况。贝多芬不明就里,带着自己新写完的《热情奏鸣曲》兴致勃勃地赶来。进客厅一看,竟是一帮占领军,贝多芬当即就拒绝了公爵的要求。公爵恼羞成怒,竟然板起面孔对贝多芬下了演奏的命令。贝多芬为李希诺夫斯基的无耻卖国行径愤怒到极点,他不顾夜中的滂沱大雨拿起乐谱愤然离去,并把公爵以前送他的一尊雕像摔了个粉碎。 第二天,公爵接到了这样一封信:?公爵!你的地位是凭偶尔出生得来的。而我之所以成为贝多芬,则全靠我自己。公爵现在有的是,将来还有的是,而我贝多芬却永远只有一个!? 1.文中用了哪些描写方法? 2.你从中可以看出贝多芬是一个怎样的人? (二)生命之泉 贝多芬,作为世界音乐史上最伟大的作曲家,被人们冠以?乐圣?的头衔,并不为过。人们敬仰贝多芬,这不单单是因为他短暂的生命为人类留下了极为丰厚的音乐财富,更多的是他那坚忍不拔,敢于同命运相抗衡的非凡品格所给予我们的十分珍贵的精神财富。 贝多芬的命运极其坎坷,甚至可以说?一开始,人生对于他就只是一场悲惨而残暴的战争?。当他还是孩童时,就被父亲剥夺了原本可以尽享欢娱的童年时光,在严酷体罚的压迫下,苦学提琴。然而,痛苦似乎无时无刻不在叩门。在他30岁时耳聋又无情地对他施以酷刑,这对贝多芬内心深处无疑是一个惊天霹雳,造成了难以愈合的创伤,也带来了一个沉重的打击,绝望之际,他几乎好几次寻求自杀。于是,他从内心深处发出惨痛的哀号:?我躲避一切交际,我不能对别人说‘我是聋子’!倘若我干别的职业尚可,但在我的行当里,这是可怕的遭遇。?但与此同时,他又发出另一个坚定有力的声音:?我要扼住命运的喉咙,它决不能让我完全屈服!?这斩钉截铁的不屈誓言,怎能不令人叹服、振作、讴歌呢?究竟是什么力量拯救了这颗趋于毁灭的心?还是让贝多芬自己来回答吧:?在患难中支持我的是道德,使我不曾自杀的,除了艺术以外还是道德!?可见,贝多芬强忍着肉体和精神上的折磨摧残,完全是出于对自己神圣使命的执着追求。他把对音乐的追求,对人类的奉献视为比生命更可贵的灵魂。这是一种力量,一种抗拒生命的不竭动力,永不干涸的生命之泉! 1.文中用了哪些描写方法? 2.你从中可以看出贝多芬是一个怎样的人?

张筱林月光曲课堂实录

张筱林月光曲课堂实录 一.导入新课 师:同学们,通过课前交流啊,我们了解到贝多芬是一位伟大的音乐家,他一生留下了许多著名的乐曲,“月光曲”就是其中的一首。关于月光曲的创作啊,有一个美丽的传说。今天呢,我们就一起学习“月光曲”这篇课文。(板书:月光曲齐读) 二.预习交流 师:课前大家已经预习了课文,文中的生字你认识了吗?盲姑娘琴键恬静 汹涌安详陶醉 二.初读感知 师过渡:那课文写了什么事呢?请大家快速的读读课文,想一想。 生自由地读 师:谁来说说课文写了什么事? 生1:贝多芬创作月光曲的事。 师:不错,谁还想说?生2:贝多芬为一对兄妹弹奏了一曲又弹奏一曲,后一曲就是传说中的月光曲 师:是的,很会读书。谁能再说得具体点吗? 生3:传说有一天傍晚,贝多芬来到莱茵河的小镇上散步,听见了兄妹俩的对话,他被感动了,于是按动了琴键,创作了这首月光曲。 师小结:这篇课文讲了,有一天傍晚,贝多芬在莱茵河边的小镇上散步,听到一位盲姑娘在弹他的曲子,又听到兄妹俩的对话,贝多芬被感动了,于是走进茅屋为他们弹了一曲又弹一曲,这后一曲就是著名的月光曲。 三.品读感悟

师:那到底是什么原因感动了贝多芬,让他创作出“月光曲”呢?师:看,他找到的这段话就是贝多芬听到的兄妹俩的对话,贝多芬是个音乐家,他有一颗敏感的心,此时他从兄妹俩的对话中听出了什么呢? (一)师:你从兄妹俩的对话里听出了什么呢? 生1:贝多芬听到了盲姑娘很渴望听到他的曲子 生2:贝多芬还听出了这个小姑娘很喜欢音乐 师:你从哪句话感受到的? 师:哦,你是从这句话感受到的。 生1读。要是能听一听贝多芬自己是怎样弹的,那有多好啊!谁再来读 生2读。谁能把姑娘的愿望表达的更强烈一点 生3读。、 师:感情更浓了,来,让我们一起把盲姑娘对音乐的喜爱、渴望之情送进去,读 生齐读 (二)师:好,从这段话中你还听出了什么? 生:他们家很穷。 读读句子 师:哦,是哥哥的话让你感受到他家里很穷,那你从哪些地方还能看出他们家很穷? 生1:一天夜晚,他在幽静的小路上散步,听到断断续续的钢琴声从路旁一所低矮的房屋里传出来,弹的正是他的曲子。 师:对,低矮的房屋,确实很穷,谁还想说

窦桂梅月光曲教学实录

窦桂梅月光曲教学实录 言语智慧从哪里来——听《成吉思汗和鹰》有感 就语文课来说,教师的实践智慧,我认为概括起来有两个方面——教育学智慧,言语水平智慧。 贺斯:对学科本质的认识是一切教学法的基础。 现在的教师大都脱胎于传统教育,是在以教师为中心、以课本为中心、以考试为评价的唯一标准的模式中熏陶出来的,他们的现代教学能力先天不足。教师往往喜欢以一种自己熟悉、已经掌握的方式进行教学,尽管这种喜好隐藏得很深,甚至连教师本人都未曾意识到。 因此,大多数教师从事教学活动时总是按一种思维惯性进行,这种固定的模式一旦内化为教师本人的观念和行为,就会自觉不自觉地渗透在教师教育活动的各个方面,形成一种行为的惰性。即使教师已接受了新课程的观念,在具体的操作中,仍然会回到传统教学的主导地位,限制学生主体性的发挥。 作为一个中年教师,我对自己,以及青年语文教师提出以下两个建议:1读书。一名语文教师良好的阅读习惯和阅读水平,可以反映在他的文本解读、课堂应变等诸多方面。但语文教师的阅读视野不可以仅仅停留在教材、教参的一亩三分地上,而应通过广泛的文学、历史、哲学、教育

学、心理学、社会学等学科的丰富阅读,打开自己的阅读视野,同时,也打开学生的言语智慧的视野。 工资再低也要买书,交情再浅也要送书,屋子再小也要藏书,工作再忙也要读书。 2反思。我建议青年教师写教学日志。教学日志是一种对教师自己的思想变化和行为变化的记录。写日志的过程是教师对教学进行反思的过程。写日志是教师用来记录和澄清自己的思路的方法,也是洞察和澄清实践意义的方法。 要写就要写自己课堂上的故事。可以选择自己每天的教育教学中真实、典型、有深刻感受的事例,甚或细节,比如今天的教学中哪一个环节设计得巧妙,哪一处师生对话还可以更精彩······在不知不觉中,自己的缺点和毛病就被一个个地改掉了,留下的将是宝贵的经验和智慧。 叶澜老师:一个教师上十年课不一定能成熟起来,但写一年的教学日志却肯定能够成长起来。 9一堂好课好在哪儿——有感于一节科学课 名医一把刀,名角一台戏,名师一堂课。 这些,都是教师课前备的料,不一定在这堂课上都讲,可学生提到了,教师就把储备在电脑中的图片调出来,让学生观察。 有缺憾是真实性的重要指标,而唯有真实的课堂才称得上真正的“好课”。好课不必求得大的圆满。一堂课留有些许“遗憾”、“瑕疵”,不是教师追求的结果,而是事物的必然。