2019届二轮复习 变异、物种和进化 作业(适用全国)

六、变异、物种和进化

(对应学生用书第105页)

[核心知识再填充]

1.基因突变???形式:碱基对的 、 和缺失

结果:基因结构改变,但性状不一定改变特点:普遍性、随机性、 、低频性等

2.自然状态下,基因重组发生于________分裂过程中,包括自由组合型和____________两种类型。

3.染色体结构变异包括染色体片段的________、重复、倒位和易位。

4.秋水仙素诱导染色体加倍的原理是__________________形成。

5.生物育种的原理

(1)诱变育种―→基因突变;

(2)单倍体育种―→________;

(3)多倍体育种―→________;

(4)杂交育种―→________;

(5)基因工程育种―→________。

6.单倍体育种的优点是_____________________________________。 诱变育种的两个特点:____________________;____________________。

7.选择育种是不断从________________中选择最好的进行繁殖和培育,缺点是________________。

8.通常选择植物萌发的种子进行人工诱变的原因是

______________________________________________________________ ______________________________________________________________。

9.现代生物进化理论的主要内容

(1)________是生物进化的基本单位。

(2)________________产生进化的原材料。

(3)________导致种群基因频率发生定向改变,决定生物进化的方向。

(4)________导致物种的形成。

10.自然选择直接作用的是生物的个体,而且是其______,但研究进化不能只研究个体表现型,还必须研究群体的基因组成的变化。

11.生物进化的实质是________________________。

12.________是不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,其是生物多样性形成的原因。

13.同一物种的某基因在不同地区的种群中基因频率不同的原因是:________________和不同环境中________不同。

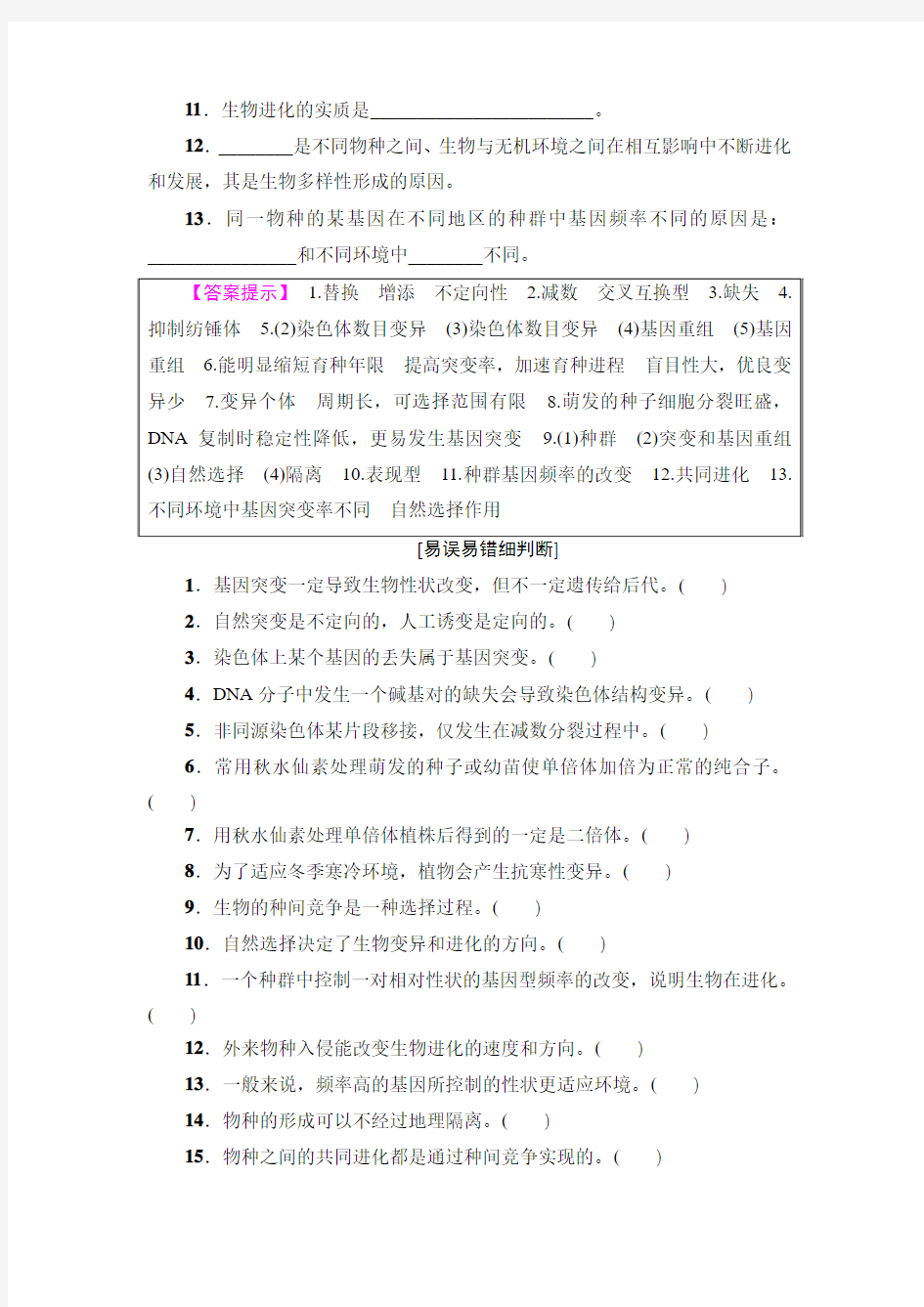

1.基因突变一定导致生物性状改变,但不一定遗传给后代。()

2.自然突变是不定向的,人工诱变是定向的。()

3.染色体上某个基因的丢失属于基因突变。()

4.DNA分子中发生一个碱基对的缺失会导致染色体结构变异。()

5.非同源染色体某片段移接,仅发生在减数分裂过程中。()

6.常用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗使单倍体加倍为正常的纯合子。()

7.用秋水仙素处理单倍体植株后得到的一定是二倍体。()

8.为了适应冬季寒冷环境,植物会产生抗寒性变异。()

9.生物的种间竞争是一种选择过程。()

10.自然选择决定了生物变异和进化的方向。()

11.一个种群中控制一对相对性状的基因型频率的改变,说明生物在进化。()

12.外来物种入侵能改变生物进化的速度和方向。()

13.一般来说,频率高的基因所控制的性状更适应环境。()

14.物种的形成可以不经过地理隔离。()

15.物种之间的共同进化都是通过种间竞争实现的。()

16.共同进化是指生物和生物之间相互选择、共同进化。() 答案:1.× 2.× 3.× 4.× 5.× 6.×7.×

8.×9.√10.×11.×12.√13.√14.√

15.×16.×

2017年生物一轮专题练15-染色体变异与育种

2017年生物一轮专题练15-染色体变异与育种

时间:45分钟 满分:100分 基础组

(共70分,除标注外,每小题5分) 1.[2016·冀州中学猜题]利用月季花的枝条扦插所产生的后代与利用月季花的种子播种所产生的后代相比,关于其变异来源的叙述正确的是() A.前者不会发生变异,后者有很大的变异性 B.前者一定不会发生基因重组,后者可能发生基因重组 C.前者一定不会发生染色体变异,后者可能发生染色体变异 D.前者一定不会因环境影响发生变异,后者可能因环境影响发生变异 答案 B 解析扦插为无性繁殖,细胞进行有丝分裂,可能发生染色体变异,故A错;无性生殖和有性生殖过程中都能发生染色体变异和因环境影响产生的不可遗传的变异,C、D错误。 2.[2016·武邑中学仿真]普通果蝇的第3号染色体上的三个基因,按猩红眼—桃色眼—三角翅脉的顺序排列(St—P—DI);同时,这三个基因在另一种果蝇中的顺序是St—DI—P;我们把这种染色体结构变异方式称为倒位。仅仅这一倒位的差异便构成了两个物种之间的差别。据此,下列说法正确的是() A.倒位和发生在同源染色体之间的交叉互换一样,属于基因重组 B.倒位后的染色体与其同源染色体完全不能发生联会 C.自然情况下,这两种果蝇之间不能产生可育子代 D.由于倒位没有改变基因的种类,发生倒位的果蝇性状不变 答案 C 解析倒位发生在同一条染色体上,属于染色体的结构变异,交叉互换发生在同源染色体之间,属于基因重组,A错误;倒位后的染色体与其同源染色体也可能发生联会,B错误;两种果蝇属于两个物种,它们之间存在生殖隔离,因此两种果蝇之间不能产生可育子代,C正确;倒位虽然没有改变基因的种类,但可以使果蝇性状发生改变,

濒危野生动植物物种国际贸易公约

简介 《濒危野生动植物物种国际贸易公约》的目的主要是透过对野生动植物出口与进口限制,确保野生动物与植物的国际交易行为不会危害到物种本身的延续。由于这份公约是在美国的华盛顿市签署的,因此又常被简单称呼为《华盛顿公约》。 第二次世界大战以后,世界范围内的野生动植物贸易不断发展,由于这种贸易的增长对野生动植物保护产生十分不利的影响,1963年国际自然和自然资源保护同盟就呼吁制定国际公约予以控制。1973年2月召开了关于缔结濒危野生动植物物种国际贸易公约的全权代表会议,并签订了《濒危野生动植物物种国际贸易公约》,公约共有25条,4个附录,于1975年7月1日生效。附录1列入了所有受到和可能受到贸易的影响而有灭绝危险的物种800种。这些物种标本的贸易必须加以特别严格的管理,以防止进一步危害其生存,并且只有在特殊情况下才能允许进行贸易(包括出口、进口、再出口和从海上引进)。一般应禁止贸易。附录2列入所有那些目前虽未濒临灭绝,但如对其贸易不严加管理以防止不利其生存,就可能变成有灭绝危险的物种,和为使这些物种中的某些物种标本的贸易得到有效控制,而必须加以管理的其他物种,共包括2.7万种。对此类物种的贸易应严加限制。附录3列入任一成员方认为属其管辖范围内,应进行管理以防止或限制开发利用,而需要其他成员国合作控制贸易的物种。这三类物种不断变化越来越多的物种被纳入第二类和第一类的范围。 编辑本段公约内容 缔约各国认识到,许多美丽的、种类繁多的野生动物和植物是地球自然系统中无可代替的一部分,为了我们这一代和今后世世代代,必须加以保护;意识到,从美学、科学、文化、娱乐和经济观点看,野生动植物的价值都在日益增长;认识到,各国人民和国家是,而且应该是本国野生动植物的最好保护者;并且认识到,为了保护某些野生动物和植物物种不致由于国际贸易而遭到过度开发利用,国际合作是必要的;确信,为此目的迫切需要采取适当措施。同意下列各条款: 第一条定义 除非内容另有所指,就本公约而言: 1. “物种”指任何的种、亚种,或其地理上隔离的种群; 2. “标本”指: (1) 任何活的或死的动物,或植物;

《第4节 协同进化与生物多样性的形成》课堂教学教案教学设计(统编人教版)

第六章生物的进化 第4节协同进化与生物多样性的形成 本节内容通过对协同进化的学习,解释了生物多样性的形成,并对生物进化的基本历程进行了说明。学生对此部分内容相对更加感兴趣,学习有热情,知识相对简单,可以进行拓展,培养学生对生物学习的兴趣。 生命观念:说出协同进化的概念 科学思维:理解生物多样性与自然环境的关系 科学探究:生物多样性与生物共同进化的关系 社会责任:保护环境从我做起 教学重点:说明协同进化的概念和生物多样性产生的原因。 教学难点:说明协同进化的概念和生物多样性产生的原因。 由一种特殊兰花与对应为其传粉的兰花蛾导入 协同进化:不同物种之间,生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展。 自然界很多植物都与为其传粉的生物有适应性。 生物在捕食与逃避捕食的过程中,2个物种的奔跑速度都越来越快,这就是协同进化。“收割理论”:捕食者往往捕食个体数量多的物种,这样就会避免出现一种或几种生物在生态系统中占绝对优势的局面,为其他物种的形成腾出空间有利于增加物种的多样性。 从最早的生物出现,到进化到现在的状态,生物的形态,种类不断改变,这都是协同进化的结果。通过漫长的协同进化过程,地球上不仅出现了千姿百态的物种,而且形成了多种多样的生态系统,也就是形成了生物的多样性. 生物多样性包括基因多样性、物种多样性、生态系统多样性。 最早出现的生物是单细胞生物,直到寒武纪有性生殖出现,生物开始出现基因重组,加速了生物的进化,造成了寒武纪生物大爆发。进化过程中,很多物种也因为不能适应环境改变而灭亡,比如我们所熟知的恐龙。

生物进化理论的发展: 适应是自然选择的结果;种群是生物进化的基本单位;突变和基因重组提供进化的原材料,自然选择导致种群基因频率的定向改变,进而通过隔离形成新物种;生物进化的过程实际是生物与生物、生物与环境协同进化的过程;生物多样性是协同进化的结果。 总体来说生物的进化历程可以总结为: 从原核生物到真核生物 从无性生殖到有性生殖 由简单到复杂,由低等到高等 由水生到陆生, 由原始异养厌氧到自养厌氧到自养需氧。 现阶段生物进化理论也在不断发展,中性学说与间断平衡学说也被提出。 现代生物进化理论对自然界生命史的解释: 适应是自然选择的结果;种群是生物进化的基本单位;突变和基因重组提供进化的原材料,自然选择导致种群基因频率的定向改变,进而通过隔离形成新的物种;生物进化的过程实际上是生物与生物、生物与无机环境协同进化的过程;生物多样性是协同进化的结果。 中性突变理论:决定生物进化的方向是中性突变的逐渐积累,而不是自然选择。 间断平衡学说:物种形成并不都是渐变的结果,而是种群长期稳定与迅速形成新种交替出现的过程。 随堂检测: 1.如果有两个小种群的动物,在形态结构上相近,它们必须具备下列哪一特征,才能归为一个物种:( ) A.它们必须分布在同一地理区域 B.它们的基因一定要相同 C.它们的毛色一定要相同 D.能相互交配繁殖并产生可育后代 2.外表相近但种类不同的鱼在生殖期间将卵和精子释放在同一水域中,但一种鱼的精子不能进入另一种鱼的卵,这种现象属于:( ) A.生殖隔离 B.地理隔离 C.形态各异 D.不在同一水层

高中生物练习共同进化与生物多样性

共同进化与生物多样性 基础巩固 1.下列有关生物进化的叙述,正确的是( ) A.进化总是由突变引起的 B.进化过程中基因频率总是变化的 C.变异的个体都适应环境 D.新物种产生都要经历地理隔离 2. 下列观点不符合现代生物进化理论的是( ) A.自然选择可引起种群基因频率发生定向改变 B.马和驴可以交配并繁殖后代,因此马和驴之间不存在生殖隔离 C.种群中个体的死亡可能会导致种群基因库发生改变 D.野兔的快速奔跑和狼的快速追赶是它们共同进化的结果 能力提升 3. 在北极的一个山脉中,原始的狼已经进化成在体格和生活习性上不同的变种,其中一种狼的体重较轻,四肢发达而灵活,以猎鹿为主;另一种狼的体重较重,足短而力强,常常攻击羊群。下列叙述错误的是( ) A.狼的性状分歧是自然选择的结果 B.上述现象说明自然选择在一定程度上是不定向的 C.在生存斗争中,捕食者和被捕食者之间进行着相互选择 D.自然选择对不同种群的基因频率的改变所起的作用有所差别,最终导致这些种群的基因库变得很不相同,并逐步出现生殖隔离 4.人工建立一个数量足够大的果蝇实验群体,雌雄个体数量相当且均为杂合子。已知某隐性基因纯合致死,预测该隐性基因频率的变化曲线应该是(纵坐标表示该隐性基因的频率)( ) A B C D 图K25-1 5. 抗流感的疫苗,每过几年就要更换新的种类,因为流感病毒已对旧的疫苗产生了高度的抗性,对于这种抗性最好的解释是( ) A.病毒因疫苗刺激而产生突变 B.病毒某些结构的用进废退 C.由于生殖隔离造成 D.由于选择作用,使对疫苗有抗性的病毒被保留下来并扩大繁殖 6.2011·南京调研由地震形成的海洋中有大小相似的甲、乙两个小岛,某时间段内岛上鸟的种类和数量随时间变化的情况如图K25-2所示,下列有关叙述中,错误的是( ) 图K25-2

2020年新教材高中生物第6章生物的进化第3节种群基因组成的变化与物种的形成案修第二册1

第3节 种群基因组成的变化与物种的形成 1.举例说明种群、基因库、基因频率、隔离等概念。(生命观念) 2.用数学方法讨论自然选择使种群中基因频率发生改变,培养科学思维和科学探究能力。(科学思维、科学探究) 一、种群基因组成的变化 1.种群和种群基因库 (1)种群 ①概念:三要素???? ?生活在一定区域同种生物全部个体的集合 ②特点:种群是生物繁殖的单位。 (2)基因库:由一个种群中全部个体所含有的全部基因构成。 (3)基因频率:一个种群基因库中,某个基因占全部等位基因数的比值。 2.种群基因频率的变化 (1)可遗传变异的来源? ? ? 基因重组 ? ??? ?基因突变染色体变异统称为突变 (2)可遗传变异提供了生物进化的原材料的原因 ①可遗传变 异的形成?? ???基因突变产生等位基因通过有性生殖过程中的基因重组, 可以形成多种多样的基因型 ②可遗传变异的结果:只提供了生物进化的原材料,不能决定生物进化的方向。 3.自然选择对种群基因频率变化的影响 (1)原因:不断淘汰发生不利变异的个体,选择保留发生有利变异的个体。 (2)选择的对象 ①直接作用对象:个体的表型。 ②最终选择的对象:决定表型的基因。

(3)选择的结果 ①基因方面:种群基因频率会发生定向改变。 ②生物性状方面:导致生物朝着一定的方向不断进化。 二、隔离在物种形成中的作用 1.物种的概念:能够在自然状态下相互交配并且产生可育后代的一群生物。 2.隔离 (1)概念:不同群体间的个体,在自然条件下基因不能自由交流的现象。 (2)常见类型 项目 类型 发生范围 结果 生殖隔离 不同物种间 ①不能相互交配; ②即使交配成功,也不能产生可育后代 地理隔离 同种生物 使种群间不能发生基因交流 3.新物种的形成过程 地理隔离? ????①不同种群出现不同的突变和基因重组 ②不同种群间不发生基因交流 ↓ 自然选择???? ?①食物和栖息条件互不相同②自然选择对不同种群基因频率的改变所起 的作用不同 ↓ 生殖隔离——基因库形成明显的差异,并逐步出现生殖 隔离,从而形成不同的物种 4.物种形成的必要条件:隔离。 知识点一 种群基因组成的变化 1.相关概念的比较 比较项目 含义 变化后与进

物种的概念 (1)

物种即种(Species),不同专业的生物学家对物种的概念有不同的理解。 是依据表型特征识别和区分生物的基本单位。 则把物种定义为:物种是一个具有共同基因库、与其他类群有生殖隔离的群体。 家则认为,物种是生态系统中的功能单位,不同物种占有不同的生态位。如果两个物种以相似的方式利用同一有限的资源和能源,它们必定会发生竞争和相互排斥,其中必定有一个获得相对的胜利;如果一个物种的种内发生变异,占据了多个生态位,那么从生态学的角度看,就意味着新种的生成。 认为:种是由种群所组成的生殖单元,在自然界占有一定的生境,在系谱上代表一定的分支。这个定义包括种的四个标准:种群组成、生殖隔离、生境地位和系谱分支,是一个广泛接受的较为完善的定义。 对物种问题争论的焦点归纳起来主要有两点:一是把种定义为形态结构相似的个体群,把物种分为形态学种和分类学种;二是强调种间生殖隔离的机制。 目前,有20多种物种概念,其中,有4 种物种概念的应用最为广泛,即生物学物种概念、进化物种概念、基于形态分类的物种概念和系统发育物种概念。 生物学物种概念,自然界中能够成功交配并繁殖后代的个体所组成的种群,它们与其它种群之间有生殖隔离。(在生物学物种概念下,物种之间的广泛杂交是被禁止的;因而该物种概念难以解释研究种间渐渗杂交以及杂交物种的起源)进化物种概念,将物种定义为进化谱系,同一进化谱系的个体有着共同的进化历程,即遗传漂变、迁移和选择影响着同一进化谱系中的所有个体,而不同进化谱系之间有着不同生态位和进化历史。。在进化物种概念下,杂交是被允许的,只要种间杂交不会将不同的进化谱系合并。通过同倍体杂交或者异源多倍化而产生的杂交物种也是与亲本种不同的进化谱系。所以,只要亲本种保持完整,杂交物种形成不会与进化物种概念产生矛盾。 基于形态分类的物种概念,形态相似并且具有特异的表观特征的个体所组成的种群。该物种概念被植物分类学家广泛使用。但不同的分类学家可能会使用不同的分类标准以及强调不同的特,因而可能对个体表观特征差异不一致的物种的界定存在争议。种间表观特征差异的不一致可能源于祖先多态性的不完全谱系筛选,可能是由于种间的杂交等。在基于形态分类的物种概念下,种间杂交与杂交物种形成是被允许的。以前的研究中,呈现中间表型或者种间过渡形态的种群往往被认为是由于不同物种杂交产生的,这些种群可能以杂交带或杂交群形式存在,也可能会进化成为新的杂交物种。 系统发育物种概念,物种被定义为能够使用特征状态(诊断识别的种群(有性)或者谱系(无性的)的最小集合体。但是,使用这个概念是具有挑战性的,

生物进化与环境的关系

生物进化与环境的关系生物是不断进化的,自有生物以来,生物就不断地变化着;从单细胞生物到多细胞生物,从细菌到哺乳动物,从海洋生物到陆地生物,它们都是不断改变着。然而,物种具体是如何进化的呢?最有影响的是达尔文的自然选择学说。达尔文的自然选择学说生物进化主要是因为自然选择的结果,基因突变为它提供原材料,自然选择控制生物进化的方向。 生物进化与环境存在一定的关系,而构成环境的要素—环境因子对生物的生长、发育等都有着直接或间接的影响。环境因子有着五大特点:综合性、非等价性、不可替代性和互补性、限定性、直接和间接作用性。生物对每一种环境因子都有耐受范围,生物只有在耐受范围内才能正常生长、发育;一旦超过生物在某一环境因子的耐受范围,生物就会受到影响。而且同种生物在不同发育时期对环境因子的耐受范围是不同的,其原因是生物在不同的发育时期它的发育情况、基因的表达情况等都不同,从而使生物对外面环境的需求、耐受能力发生变化。对于同一种环境因子,不同种类的生物其耐受范围也是不同的,其原因是每一种生物都有不同与其他生物的结构、生物特点。生物对某一生态因子地耐范围也不是固定不变的,会受到其他生态因子的影响。这也为生物的进化提供可能。长期生活在某一地区的生物,它们的遗传结构和特性受到这个地区生态因子的影响,并产生很好的适应性。但当环境条件改变,或迁居到一个新的地方时,它们的遗传结构和特性就会受到新的环境因子的影响,如果能忍受环境条件的变化,生物就会产生定向的诱导变异,由不习惯到习惯,并逐渐在新环境里顺利生存下来;如果不能,就会从时间长河中被淘汰掉。 在植物的进化中,由于地壳的运动,一些海洋地区变成了沼泽、陆地,生存于这些地区的水生植物会在陆生环境的诱导下自组织产生适应于陆地环境的性状特征,并不断发展进化,形成陆生植物。水生植物向陆生植物的进化,并不是一开始就完全脱离水环境的,而是生活在半水生半陆地的沼泽中,逐渐脱离水环境甚至适应干旱环境。 同时许多旱生植物的叶子很小甚至缩小成针刺状,而根系发达。仙人掌的叶子在干旱的沙漠中渐变为刺状,减少水分的蒸发,保存水分,同时依靠肉质茎进行光合作用。生活在沙漠中的豆科植物骆驼刺,地上部分只有几厘米,而地下部分可以深达十几米,根系覆盖的面积达六七百平方米,发达的根系是旱生植物增加水分吸收的重要途径。 会飞的昆虫由于某种原因定居到海岛上之后,新的环境会改变它们的生长发育,最终形成独特的物种。大风、恶劣的气候、潮湿的环境、新的食物、光照的变化都可能会导致昆虫翅膀的生长发育发生障碍,形成残翅或无翅的昆虫,这种影响持续存在最终使昆虫的翅膀趋于退化消失。非洲马德拉岛上的甲虫翅膀发育不全或退化消失,应该就是这样形成的。 当人类穿上衣服、使用火之后,人类抵御寒冷的能力就在一代一代的退化,抗寒性逐渐降低,表现为与此功能相关的一些性状特征发生变异,如体毛、皮肤腠理、皮肤脂肪厚度、皮肤毛孔等。而且,这些组织器官的变化还会进一步诱导其它组织器官生长发育的变化,如肺脏、血管、体液调节系统、神经调节系统等。在人类的进化中,一系列的进化特征很明显都不是自然选择的结果,如人的大脑、寿命、身高、牙齿和体毛等,这些特征的进化是在自然环境的诱导刺激下再经过人类自身生长发育的重新调整而完成的。这些都说明了环境对生物的影响。 生物的进化又与物种的形成存在一定的关系。生物进化是指生物在不断地变化着,它的遗传结构和特性也不断地变化着,当生物遗传结构和特性与其他生物存在比较大的差异时,新的物种就会出现。生物进化是通过繁殖而体现的。同一物种的个体可以互配生育,产生有繁殖力的后代,不同物种生殖隔离。物种是进化单位。任何一个物种在作为祖种进行系统发展中总是沿着纵横两条道路而展开的。开始是从少变多的渐变,当渐变达到一定的程度就会发生量变,量变积累到一定程度就会出现质变,最终造成物种的形成。

高考生物复习——染色体变异与生物育种考点分析及训练

高考生物复习——染色体变异与生物育种考点分析及训练考纲、考情——知考向核心素养——提考能 最新 考纲 1.染色体结构变异和数 目变异(Ⅱ) 2.生物变异在育种上的 应用(Ⅱ) 3.实验:低温诱导染色体 加倍 生命 观念 结构与功能观——染色体变异与生物 性状改变间的内在关系 全国 卷考 情 2015·全国卷Ⅱ(6)、 2014·全国卷Ⅰ(32) 科学 思维 比较与综合:染色体变异类型、育种 方法比较 批判性思维:理性看待转基因技术 科学 探究 实验设计与实验结果分析:低温诱导 染色体数目变化实验 考点一染色体变异 1.染色体结构的变异 (1)类型(连线) (2)结果:使排列在染色体上的基因的数目或排列顺序发生改变,从而导致性状的变异。 2.染色体数目变异 (1)类型 ? ? ?个别染色体的增加或减少 以染色体组的形式成倍地增加或减少

(2)染色体组( 根据果蝇染色体组成图归纳) ①从染色体来源看,一个染色体组中不含同源染色体。 ②从形态、大小和功能看,一个染色体组中所含的染色体各不相同。 ③从所含的基因看,一个染色体组中含有控制本物种生物性状的一整套基因,但不能重复。 (3)单倍体、二倍体和多倍体 项目单倍体二倍体多倍体发育起点配子受精卵受精卵 特点(1)植株弱小 (2)高度不育 (1)茎秆粗壮 (2)叶、果实、种子较大 (3)营养物质含量丰富 体细胞染色 体组数 1或多个2个≥3个■助学巧记 “二看法”确认单倍体、二倍体、多倍体 教材VS 高考 1.高考重组判断正误 (1)杂合体雌果蝇在形成配子时,同源染色体非姐妹染色单体间相应片段发生对等交换,导致新配子类型出现,应属染色体易位(2018·海南卷,14C)() (2)猫叫综合征是由于特定的染色体片段缺失造成的(2015·全国卷Ⅱ,6A)() (3)染色体增加某一片段可提高基因表达水平,是有利变异(2014·江苏卷,

生物进化,微观进化和宏观进化的关系

微观进化与宏观进化的关系 物种在漫长的进化过程中经历了由简单到复杂,由低等到高等,由原核到真核,由水生到陆生的演变,生物的进化是生物发展的基石,是物种延续的保证,是维持生物圈稳定的必然要求。生物进化是一个逐渐积累的过程,由量变到质变,由微观到宏观,物种进化既是相互独立的又是互相联系的。 微观和宏观是进化的两个方面,微观进化指无性繁殖系或种群在遗传组成上的微小差异导致的微小进化,微观进化是生物进化的基础,多种微观进化汇集起来就表现为宏观进化。宏观进化是指种以上的高级分类群在长时间(地质时间)尺度上的变化过程。微观进化是通过自然选择积累的微小变异,只能在物种范围内进行,对于整个生命史来说,具有决定意义的不是微观进化,而是宏观进化。 自然环境的变化导致了一些可能性提高了发生机率:多繁殖形式生物(具备减半数分裂繁殖和无性繁殖)的无性生殖幼体解体,不断刺激,抑制无性生殖行为,与此同时减半数分裂繁殖没有受到太大的影响,得以继续。生命体自身的演化,稳定了这个变化形式,形成并保留了相应的基因,并不断的选择保留可能机率高的基因,这个基因是能够使减半数分裂顺利完成的一切有利的基因组合。选择的规则是这样的:减半数分裂完成、半倍体细胞重组的过程环境要不发生突变或者尽可能的小的突变。其他形式的变化和规则都使得同性状生命体的繁殖受到不同程度的破坏。重复这个运动变化的结果就是护理机制不健全的个体物种被淘汰,生殖器官多样性遭到选择而消失掉不适

应的形状性状基因。按照这一轮的选择规则,生命体内部是最佳的环境,最符合的环境,于是毫无例外:减半数分裂全部发生在生命体的体内环境中,而完成再重组这一过程的环境也大部分发生在生命体内环境中(当然以后的最初发育也存在这个类似的环境中)。(水体以其特殊的稳定性可以使得某些生命个体完成这样的行为过程)。这样,就只留下具备这种性状和能力的生命体(进而物种慢慢开始形成)。围绕“需要在体内完成减半数和重组过程这个结果”,个体生命又演化出了有利于完成这个需求的性状和基因。 宏观进化的一个最典型的特点是转移到新适应区的速度相当 快,例如从食肉动物到蝙蝠或从爬虫类到鸟类。当某一种系线进入 新适应区,例如当鸟类进入飞翔区,它一开始就要经历迅速改组形态的阶段直到达到新的适应水平。一旦到达这新的级后,它就能辐 射到各式各样的小生境,用不着在基本结构上作重大改变。例如所 有的鸟类在解剖结构上彼此都很相似,只是在某个特殊性状上发生 变异。 由于各种基因的变异,使同一个种群中,不同个体的生存方式和繁殖方式有所不同,当环境发生改变,便会产生天择作用。之所以称为天择,是因为这种选择并非如基因漂变或基因突变一样随机,当环境改变发生时,将只有某些带有特定特征的群体能够通过这些考验。天择有一些特例,有时候被视为与天择拥有相等地位的选择方式。其中包括性择、人择等等。

2020版高考一轮复习课时跟踪检测(二十五)染色体变异和生物育种(生物 含解析)

一、选择题 1.(2018·扬州学测模拟)下列变异中,属于染色体结构变异的是() A.正常夫妇生育白化病儿子 B.人类的镰刀型细胞贫血症 C.人类的21三体综合征 D.人类的猫叫综合征 解析:选D正常夫妇生育白化病儿子,是致病基因遗传的结果。镰刀型细胞贫血症是基因突变的结果。21三体综合征属于染色体数目变异。猫叫综合征是人的第5号染色体缺失引起的,属于染色体结构变异。 2.下列关于变异和育种的叙述,正确的是() A.基因重组能产生新的基因 B.人工诱导产生的基因突变一定是有利的 C.单倍体的体细胞中只含有一个染色体组 D.多倍体育种的原理是染色体数目变异 解析:选D基因重组能产生新的基因型,不能产生新的基因。人工诱导产生的基因突变绝大多数是有害的。单倍体生物的体细胞含有配子中的染色体数,不一定只含一个染色体组。多倍体育种涉及秋水仙素处理植物体,诱导染色体加倍,其原理为染色体变异。 3.(2019·南京一模)下列关于染色体组和染色体变异的叙述,错误的是() A.不同物种的染色体组中可能含有相同的染色体 B.同种生物的细胞处于有丝分裂后期时染色体组数最多 C.减数分裂过程中的染色体结构变异可导致异常配子的产生 D.细胞内染色体数目以染色体组形式成倍增加导致个体不育 解析:选D不同物种的染色体组中可能含有相同的染色体,如二倍体西瓜与四倍体西瓜染色体组内的染色体相同;同种生物的细胞处于有丝分裂后期时染色体组数最多,是体细胞染色体组数目的两倍;减数分裂过程中的染色体结构变异可导致异常配子的产生;细胞内染色体数目以染色体组形式成倍增加后,导致细胞内含有偶数个染色体组,不会导致个体不育。 4.某株玉米白化苗的产生是由于控制叶绿素合成的基因所在染色体缺失了一段,导致该基因不能正常表达,无法合成叶绿素。该种变异类型属于() A.染色体数目变异B.基因突变 C.染色体结构变异D.基因重组 解析:选C由题意可知,这种变异是由于控制叶绿素合成的基因所在染色体缺失了一段,属于染色体结构变异中的缺失。 5.(2019·无锡一模)研究人员将小鼠第8号染色体短臂上的一个DNA片段进行了敲除,结果发现培育出的小鼠血液中甘油三酯极高,具有动脉硬化的倾向,并可遗传给后代。下列有关叙述错误的是() A.该小鼠相关生理指标的变化属于可遗传变异

国家重点保护野生药材物种分级

国家重点保护野生药材物种分级、名录以及出口管理 国家重点保护的野生药材物种分级 1、一级保护野生药材物种:濒临灭绝状态的稀有珍贵野生药材物种 2、二级保护野生药材物种;分布区域缩小,资源处于衰竭状态的重要野生药材物种 3、三级保护野生药材物种:资源严重减少的主要常用野生药材物种。国家重点保护的野生物物种名录共收载了野生药材物种76种,中药材42种。其中一级保护的野生药材物种有4种,中药材4种;二级野生药材物种27种,中药材17种,三级保护的野生药材物种45种,中药材21种。 《野生药材资源保护管理条例》的规定 1、禁止采猎一级保护野生药材物种。 2、二三级保护野生药材物种 (1)有计划采猎、收购:采猎者必须持有采药证,需要进行采伐或狩猎的,必须申请采伐证或狩猎证,不得在禁止采猎期、禁止采猎区采猎。不得使用禁用工具进行采猎。 (2)二三级保护野生药材物种属于国家计划管理的品种,由中国药材公司统一经营管理,其余品种由产地县药材公司或其他单位按照计划采购。 国家重点保护的野生药材名录 一级保护药材名称:虎骨、豹骨、羚羊角、鹿茸(梅花鹿) 二级保护药材名称:鹿茸(马鹿)、麝香(3个品种)、熊胆(2个品

种)、穿山甲、蟾酥(2个品种)、蛤蟆油、金钱白花蛇、乌梢蛇、蕲蛇、蛤蚧、甘草(3个品种)、黄连(3个品种)、人参、杜仲、厚朴(2个品种)、黄柏(2个品种)、血竭 三级保护药材名称:川贝母(4个品种)、伊贝母(2个品种)、刺五加、黄芩、天冬、猪苓、龙胆(4个品种)、防风、远志(2个品种)、胡黄连、肉苁蓉、秦艽(4个品种)、细辛(3个品种)、紫草、五味子(2个品种)、蔓荆子(2个品种)、诃子(2个品种)、山茱萸、石斛(5个品种)、阿魏(2个品种)、连翘(2个品种)、羌活(2个品种) 国家重点保护野生药材的出口管理规定 1、一级保护野生药材物种属于自然淘汰的,其药用部分由各级药材公司负责经营管理,但不得出口。 2、二、三级保护野生药材物种的药用部分,除国家另有规定外,实行限量出口。 3、违反保护野生药材物种出口管理的,由工商行政管理部门或者有关部门没收其野生药材和全部违法所得,并处以罚款。

生物进化和物种变化

生物进化与物种变化 1 关键词:生物起源,多四季,生物进化,量变与质变 2 摘要:基因变生物起源异、劳动与物竞天择,对物种有进化作用,3 不就是物种起源得根本原因。地球上得植物种子与动物第一次生命,4 有各自得起源方式。生物进化与物种变化就是两个过程,地球、生物5 与量子生命成长,高级新元素逐步生成,组合更多、更复杂得生命单6 元。地球有多四季规律,山体得母体就是地球,地球得生理组织,决7 定了山体得体征。山体得体征,决定了孕育得生物品种。不同时期,8 不同位置,地球孕育了不同得生物。地球在许多位置,陆续孕育了人9 类,这就是物种与人类得起源,生物进化就是量变与质变得过程。 10 (一)相关理论 11 生物组成不单就是物质元素,出现得过程,由简单到复杂,由低12 级到高级,具有周期性,与地球得成长相关。地球得物质元素、大气13 圈、水得形成,就是生物起源得必要条件。 14 世界元素由物质、能量、意识等元素组成,世界存在许多人类永15 远无法感知得暗元素,她们与人体得感官之间,相互没有产生作用,16 即使借助于仪器,也无法感知。对于人体得感官而言,物质元素为形17 状、质量特征,能量元素为波动性、放射性特征,意识元素为通讯、18 感应特征,具有思维、记忆能力。 19 物质星系,人类能够感知她们释放得能量,如太阳得光与热,地20 球由于与不同强度得光源与热源距离,辐射角得变化,围绕太阳公转,21 形成小四季,周期为一年。参与太阳系,围绕太阳系与近星系得质心22 公转,乃至围绕银河系得银心及更大星系公转时,形成多种不同周期,23

不同程度得大、中、小四季变化。有得星系,没有质量与形状,现代24 人无法感知,同样释放如光、电、磁等能量,对地球同样形成四季规25 律。有得星系,就是物质与能量元素得组合体,其中有些能量元素,26 现代人无法感知。 27 现在我们瞧到得火星、火卫一、火卫二、地球、月球、金星、水28 星,处于小行星带与太阳之间,我们称之为太阳系得外核行星,并不29 就是与太阳系一起出生,就是太阳系生命得过客而已,火星处于少年,30 所以很小,地球朝气蓬勃,就是孕育万物得最佳时期,金星步入晚年,31 水星已经就是一个步履蹒跚得老星。即地球就是由小行星带孕育生32 成,历经火星年代,将变为金星、水星。 33 地球得物质元素就是逐步生成得,原子结构记载了地球得年轮。 34 元素具有7个周期,表明地球已经处于某个星系年轮得第7个春秋,35 每个春秋电子层数增加一个。第1周期只有2种元素,说明地球诞生36 得简单结构,第2、3周期各有8种元素,地球正在小行星带发育阶37 段,其中4、5周期各有18种元素,地球正在发育到火星现在得位置,38 第6周期有32种元素,地球得一颗卫星已经与地球一体化。第7周39 期现有26种元素,元素正在进一步生成。 40 地球与生物所需得营养,不单就是物质元素,还有能量、意识元41 素。地球得地核与地幔, 并不就是简单得熔融物质,包含了复杂得营42 养吸收、合成系统,生成、制作了地球得许多物质元素。地球上得生43 物与山体,就是地球生命运动得组成过程,吸收太阳得光能,进行光44 合作用,吸收太阳得量子辐射,进行物质合成,不但有光合作用,还45 吸收其她能量体,进行电合作用,磁合作用等。 46 太阳系就是一个具有生命得星系,吸收、转化物质营养得方式有47

生物进化的历程,生物进化与生物多样性的关系

高一生物导学提纲(24) 课题:生物进化的历程,生物进化与生物多样性的关系 学习目标: 1.概述生物进化的历程 2.概述生物进化与生物多样性的关系 课前导学: 1.分布在一定的自然地域,具有一定的形态结构和生理功能特征,而且在自然状态能够相互交配并能生殖出可育后代的一群生物个体,叫________。新物种的形成必须通过________机制。 2.由于高山、河流、沙漠、海洋等地理上的障碍造成的隔离叫_________________;不同种群的个体不能自由交配或交配后产生不可育的后代造成的隔离叫________________。隔离都会阻断_________交流,长期的___________隔离最终可能导致___________隔离。 3.生物进化的历程: ⑴植物的进化历程:藻类→苔藓→蕨类→裸子植物→被子植物 ⑵动物的进化历程:… … 鱼类→两栖类→爬行类→鸟类、哺乳类 4.生物进化的方向:水生→陆生;低等→高等;简单→复杂。 5.生物进化的证据: ⑴古生物学上生物进化最直接的证据是________________。 ⑵分子生物学上证据:所有生物翻译时共用一套________________。 6.不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是共同进化。通过漫长的共同进化过程,形成了生物多样性。生物多样性包括__________多样性、_____________多样性和____________多样性。 质疑探究: 1.新物种的形成是否一定要经过地理隔离?试举例说明。 2.基因频率的改变后是否产生了新的物种?请简述理由。 例题精讲: 1.在生物进化过程中,新物种形成的标志是() A.改变了基因频率 B.产生了生殖隔离 C.发生了染色体变异 D.出现了新的基因 2.马与驴属于两个不同的物种,在自然状态下一般不能自由交配,即使交配成功,产生的后代 骡也是不可育的,这种现象在生物学上称为() A.地理隔离 B.生殖隔离 C.诱变育种 D.无性繁殖 3.下列表示进化关系的各组叙述中,不正确的是() A.无氧呼吸→有氧呼吸 B.无性生殖→有性生殖 C.原核细胞→真核细胞 D.细胞外消化→细胞内消化 4.下列关于生物多样性的叙述错误的是() A.是共同进化的结果 B.是指所有的植物、动物和微生物所拥有的全部基因

我国野生动物物种多样性高的主要原因

《野生动物保护与管理》课程考查题 1.阐述我国野生动物物种多样性高的主要原因。 中国气候复杂多样,海拔梯度跨度大,跨纬度较广,距海远近差距较大,加之地势高低不同,地形类型及山脉走向多样,因而气温降水的组合多种多样,形成了多种多样的气候。在此基础上进而形成了各式各样的生态系统类型,为野生动物提供了尽可能多的生存条件,是野生动物物种多样性高的基础。除此之外还有四点原因。 一、中国地域板块自古就有生物进化和分化的中心。 1.远古时代中国板块原始生命丰富。在中国太古界的鞍山群(时代约为32~ 28亿年前)中上部发现了一些微古植物化石,可能是中国目前已报道的 最早微古植物化石。中国元古代地层中微古植物化石及叠层石较为丰富,主要属于原核生物蓝藻类。晚元古代晚期出现了少量外骨骼(硬壳)的 后生动物,如中国南方震旦纪灯影组及其相当层位出现的软舌螺类、虫 管等化石。中国滇东地区在灯影组之上的梅树村组已发现大量丰富的小 壳动物化石,称梅树村动物群。 2.包括三叠纪、侏罗纪、白垩纪,共经历了1.65亿年。中国中生代时期有 二次较重要的地壳运动(印支运动和燕山运动),陆地面积扩大,海域面 积相对缩小,全国出现东高西低、北高南低的地势;气候转趋温暖;植 物繁茂,动物种类丰富。 3.中国第四纪哺乳动物可以秦岭至淮河为界分为南、北方两大动物群。早 更新世时,北方以泥河湾动物群为典型代表,,南方以柳城动物群为代表。 中更新世时,北方为周口店动物群,南方为大熊猎一剑齿象动物群,晚 更新世时,北方为萨拉乌苏动物群和爪村动物群,南方仍以大熊猎—东 方剑齿象动物群为代表。 二、就是各个历史时间段的其他地区生物物种迁移。这种迁移包括迁入式即物 种进入中国地区后安家落户,不断进化或分化成新物种且没有物种式迁出中国地域。还有循环式即野生动物根据环境变化按着一定的时间周期进行迁入和迁出,候鸟迁徙就属于这种情况。 1.第三纪时欧亚、北美、非洲的哺乳动物有相同的类型,表明大陆间有陆

人类物种进化与文明演进原理

人类物种进化与文明演进原理 先讲一个小故事,从前有个少年,他发现他的脑中不在为何多了一个不太受控制运算线程,当然多了一个运算线程这种叫法是折腾了十多年后才给出的勉强合适的称呼,而十多年前他只是觉得脑中总存在某种未知的扰动,这让他的逻辑思维极易混乱,做什么事都需要更多的时间用以整理这种混乱,而且这种扰动让他注意力难以集中,他虽努力学习成绩却不见好,此后的工作也不顺利,他认为一切的原因都来自于这种未知的扰动,于是此后十多年,他一直尝试通过分析人大脑的工作方式来寻找消除这种扰动的方法。 1.人类大脑运算层的工作方式 我们都知道人类比其他动物更聪明,聪明的原因在于人类的大脑神经系统与其他动物的大脑有所不同。我们也知道人类物种是由猿类经物种进化而形成的,如果我们把猿类归类于其他不太聪明的动物之类,人类归类于更聪明的动物之类,那么聪明的人类实际是由不太聪明的猿类在物种进化中大脑神经系统发生某种改变而形成的。假如我们把除人类以外,没有人类那么聪明的所有动物的大脑神经系统命名为第一代神经系统,那么人类的大脑则属于由第一代神经系统迭代而产生的第二代神经系统。 第一代神经系统与第二代神经系统有什么不同呢?这需要从人大脑工作方式与猿类大脑工作方式上的不同去理解。人们普遍认可人类之所以更聪明是因为人类拥有更强的学习能力,更强的学习能力是人脑以什么方式产生的却没人说的清楚,接下来我们一起理解人的学

习在人脑工作中的实现方式。 从人脑对信息的处理角度来看,学习过程是获取事物在某种序列标识中的变化信息,比如时间序列标识、空间序列标识,对比信息变化分析变化规律,用变化规律预测事物未来的变化方向,以自身行为对事物施加影响,让事物向自己期望的方向变化。这个过程既包含两部分:认知部分与控制部分。认知部分:获取事物过去在一定序列中的变化信息,通过对比信息变化来分析变化规律;控制部分:以事物变化规律预测事物未来的变化方向,用自身行为影响事物,让它向自己期望的方向改变。序列一词听着难以理解,其实很简单,比如你在听课过程中走了个神,回过神发现听不懂老师讲的内容,这其实是你的逻辑运算序列与老师讲课这件事的运行序列因你走神失去同步所致,我们用逻辑运算在脑中模拟事物的运行,依赖相同的序列标识来关联同步,失去同步,运算就失去了对事物运行的掌控能力。在学习的认知过程中,唯有按照一定序列采集的信息才是有序的信息,唯有有序的信息才能用人脑逻辑运算进行进一步的对比处理,才可能分析出某种变化规律。序列对比是认知事物的最关键的条件,假如无法采集事物在一定序列中的变化信息,或者无法通过对比信息变化来从中解析变化规律,那么我们就无法完成对该事物运行的认知;在控制过程中,人类是以事物过去的变化规律结合现在的实际情况来预测未来的变化,然后以自己的需求出发制定行动方案,过去现在未来这种行进方式是实现控制的主要特征,因人实现学习的过程是把序列对比和行进控制结合在一起,所以人类的学习方式也称之为序列行进式。在

高中生物五章生物的进化生物的多样性统一性和进化教案必修

第18课时 生物的多样性、统一性和进化 考点一 生物体既相似又相异(a/a) 1.物种和生殖隔离 (1)物种是生物分类的基本单位,是指分布在一定自然区域内,具有一定的形态结构和生理功能,而且在自然状态下能够相互交配,并能产生可育后代的一群个体。 (2)生殖隔离:不同种的个体之间不能互相交配,或者在交配后不能产生有生育能力的后代。 2.物种相异性 (1)不同的环境生活着不同的生物,这些生物在结构、功能、行为、生活方式等方面都有各自的特点。 (2)整个生物界包括植物、动物、真菌、原生生物和原核生物几大类,已知现存物种总数在200万种以上。 3.物种统一性 从分子水平上分析:真核生物与原核生物之间存在统一性 ↓ 如所有生物共用一套基本的遗传密码 从细胞水平分析:真菌、动植物之间的细胞结构相似 ↓ 从器官结构分析:脊椎动物之间存在统一性 ↓ 从个体水平分析:亲缘关系相近的生物,在结构和功能上具有统一性 1.(2016·浙江4月选考)鸟的翅膀和人的手臂在骨骼结构上非常相似。这说明它们之间存在( ) A .稀有性 B .适应性

C.统一性D.竞争性 解析鸟的翅膀和人的手臂在骨骼结构上相似,从器官水平说明了它们之间的统一性。答案 C 狮虎兽的一家 ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 考点二进化论对生物的统一性和多样性的解释(b/b) 1.特创论观点 (1)形形色色的生物物种是由上帝分别创造的。 (2)它们是天生完美的,一经创造出来就不会再发生改变。 (3)不同物种之间没有亲缘关系。 2.进化论观点 (1)随着时间的推移,一个物种在自然选择等因素的作用下能演变为另一个物种。 (2)同一物种的不同种群生活在不同的环境中,可以发生不同的变化来适应各自的环境。 (3)种群之间发生性状的分歧,一个物种可以发展出多个物种,一种类型可以发展出多

物种的起源与进化

物种的起源与进化 摘要:地球上丰富多彩的生物界是怎样形成的?地球上最初的原始生命又是怎样产生的?根据众多学者长期的深入的综合的研究认为,生命的起源和发展需要经过两个过程。第一个过程是生命起源的化学进化过程(发生在地球形成后的十多亿年之间),即由非生命物质经一系列复杂的变化,逐步变成原始生命的过程。第二个过程是生物进化过程(发生在三十亿年以前原始生命产生到现在),即由原始生命继续演化,从简单到复杂,从低等到高等,从水生到陆生,经过漫长的过程直到发展为现今丰富多彩的生物界,并且继续发展变化的过程其间经历家养状态下的变异;自然状态下的变异;生存斗争;自然选择,和遵循的变异法则等一系列的过程进而演变成丰富多彩的生物系统。 关键词;分子进化,生物进化,DNA分子钟 The origin and evolution of species Abstract: rich biosphere on Earth is formed? The first primitive life on Earth is how is it? According to many scholars a comprehensive long-term in-depth study that the origin of life and development need to go through two processes. The first process is the origin of the chemical evolution of life (in the Earth more than a billion years after the formation of between), from non-living matter through a series of complex changes, and gradually turned into primitive life process. The second process is the process of biological evolution (in three billion years ago, primitive life have to now), that is, from primitive life to evolve from simple to complex, from low to high, from aquatic to terrestrial, after a long process until now a variety of biological development, and continue to develop during the process of change through variation of domesticated state; natural state variation; the struggle for existence; natural selection, and follow the rules and a series of process variation and then evolved into a rich colorful biological systems. Key words; molecular evolution, biological evolution, DNA molecular clock 关于生命起源与进化的讨论与完善历程,以及期间所发生的争论与不同学派的观点; 起源应当追溯到与生命有关的元素及化学分子的起源.因而,生命的起源过程应当从宇宙形成之初、通过所谓的“大爆炸”产生了碳、氢、氧、氮、磷、硫等构成生命的主要元素谈起:大约在66亿年前,银河系内发生过一次大爆炸,其碎片和散漫物质经过长时间的凝集,大约在46亿年前形成了 太阳系。作为太阳系一员的地球也在46亿年前形成了。接着,冰冷的星云物质释放出大量的引力势能,再转化为动能、热能,致使温度升高,加上地球内部元素的放射性热能也发生增温作用,故初期的地球呈熔融状态。高温的地球在旋转过程中其中的物质发生分异,重的元素下沉到中心凝聚为地核,较轻的物质构成地幔和地壳,逐渐出现了圈层结构。这个过程经过了漫长的时间,大约在38亿年前出现原始地壳,这个时间与多数月球表面的岩石年龄一致 生命的起源与演化是和宇宙的起源与演化密切相关的。生命的构成元素如碳、氢、氧、氮、磷、硫等是来自“大爆炸”后元素的演化。资料表明前生物阶段的化学演化并不局限于地球,在宇宙空间中广泛地存在着化学演化的产物。在星际演化中,某些生物单分子,如氨基酸、嘌呤、嘧啶等可能形成于星际尘埃或凝聚的星云中,接着在星表面的一定条件下产生了象多肽、多聚核苷酸等生物