PCB信号完整性基础(反射,过冲及振铃原理)未完稿

Pegasus 原创文档

PCB 信号完整性基础(反射,过冲及振铃原理)

Pegasus Yu 本文的目的是分析电磁波在 PCB 上传输时候的反射,从而阐述高速 PCB 中 有关信号完整性的基础问题:过冲和振铃的原理。由此可以看出,什么样的情况 要关注信号完整性问题,也即什么情况下是高速互联设计。 常见的传输线互联有两种, 一种是单端信号传输线, 一种是耦合信号传输线, 譬如 LVDS 差分传输线对。 这里主要以单端传输线为例, 阐述过冲和振铃的原理。 理解了单端传输线上过冲和振铃的原理后,耦合传输线也就不难理解了。在本文 中,采用基于 Cadence SI 的 IBIS 仿真来给出直观的例证。

1 单端传输线的信号完整性基础

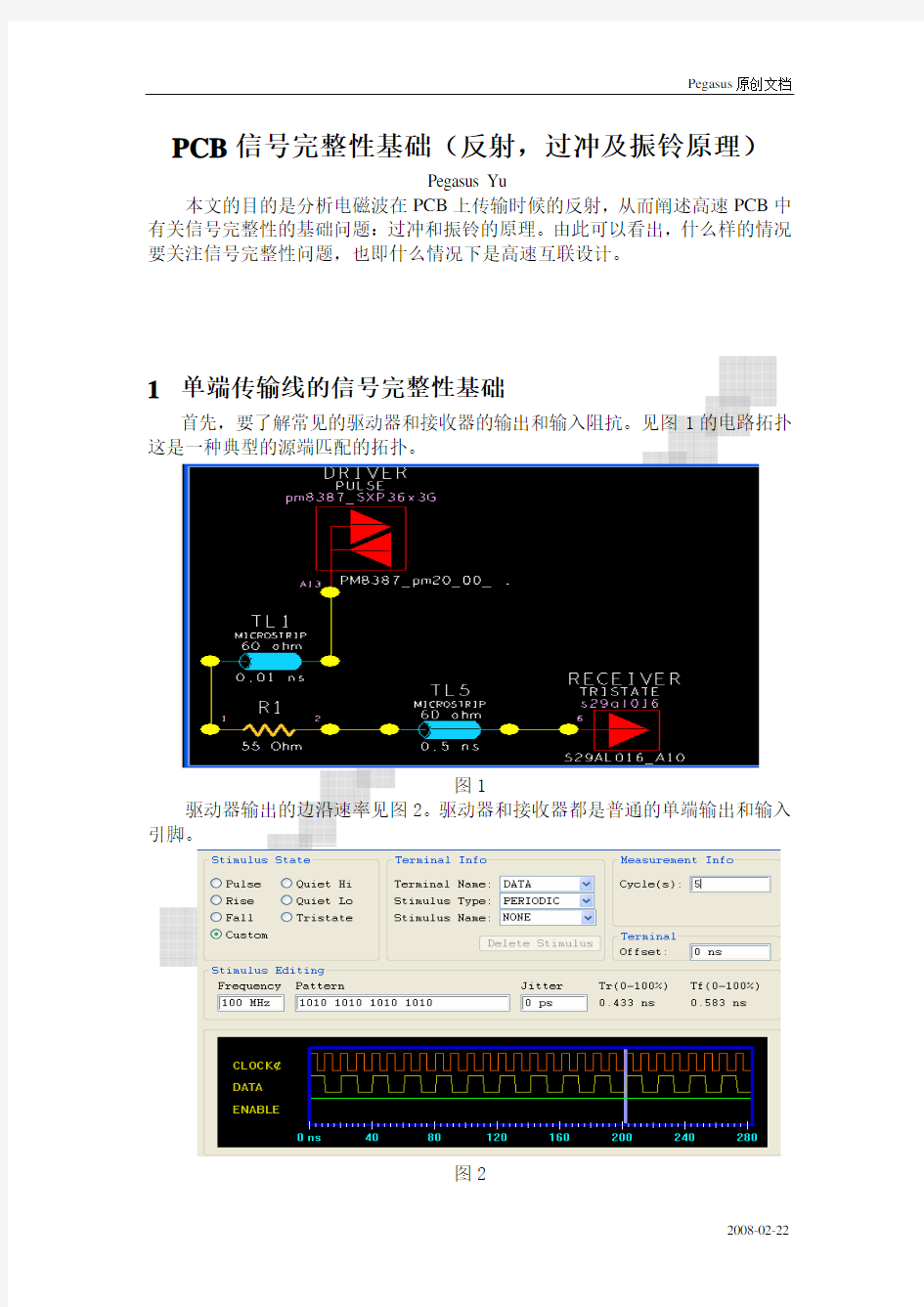

首先,要了解常见的驱动器和接收器的输出和输入阻抗。见图 1 的电路拓扑 这是一种典型的源端匹配的拓扑。

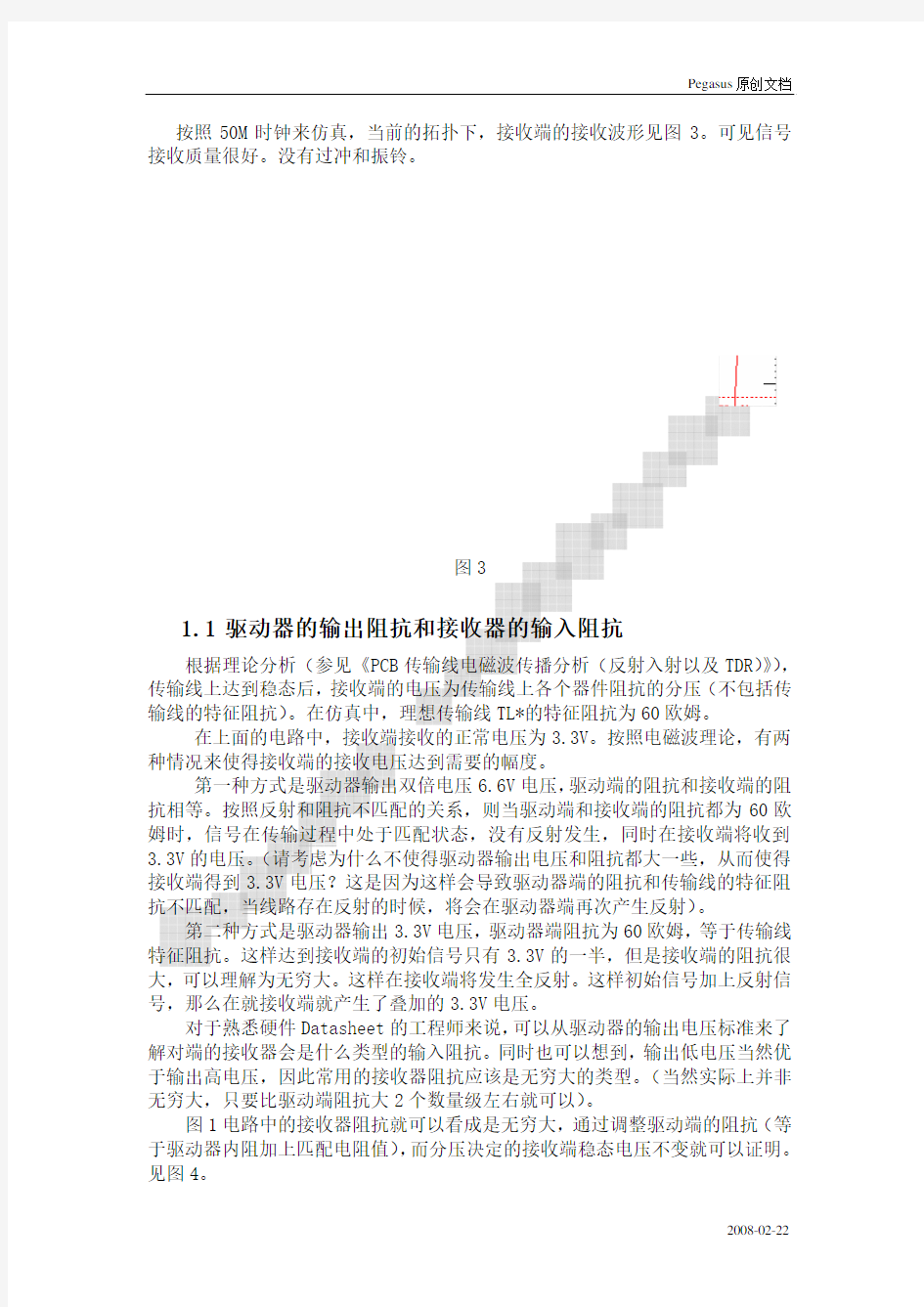

图1 驱动器输出的边沿速率见图 2。驱动器和接收器都是普通的单端输出和输入 引脚。

图2

2008-02-22

Pegasus 原创文档

按照 50M 时钟来仿真,当前的拓扑下,接收端的接收波形见图 3。可见信号 接收质量很好。没有过冲和振铃。

图3

1.1 驱动器的输出阻抗和接收器的输入阻抗

根据理论分析(参见《PCB 传输线电磁波传播分析(反射入射以及 TDR)) 》, 传输线上达到稳态后,接收端的电压为传输线上各个器件阻抗的分压(不包括传 输线的特征阻抗) 。在仿真中,理想传输线 TL*的特征阻抗为 60 欧姆。 在上面的电路中,接收端接收的正常电压为 3.3V。按照电磁波理论,有两 种情况来使得接收端的接收电压达到需要的幅度。 第一种方式是驱动器输出双倍电压 6.6V 电压, 驱动端的阻抗和接收端的阻 抗相等。按照反射和阻抗不匹配的关系,则当驱动端和接收端的阻抗都为 60 欧 姆时,信号在传输过程中处于匹配状态,没有反射发生,同时在接收端将收到 3.3V 的电压。 (请考虑为什么不使得驱动器输出电压和阻抗都大一些,从而使得 接收端得到 3.3V 电压?这是因为这样会导致驱动器端的阻抗和传输线的特征阻 抗不匹配,当线路存在反射的时候,将会在驱动器端再次产生反射) 。 第二种方式是驱动器输出 3.3V 电压,驱动器端阻抗为 60 欧姆,等于传输线 特征阻抗。这样达到接收端的初始信号只有 3.3V 的一半,但是接收端的阻抗很 大,可以理解为无穷大。这样在接收端将发生全反射。这样初始信号加上反射信 号,那么在就接收端就产生了叠加的 3.3V 电压。 对于熟悉硬件 Datasheet 的工程师来说, 可以从驱动器的输出电压标准来了 解对端的接收器会是什么类型的输入阻抗。同时也可以想到,输出低电压当然优 于输出高电压,因此常用的接收器阻抗应该是无穷大的类型。 (当然实际上并非 无穷大,只要比驱动端阻抗大 2 个数量级左右就可以) 。 图 1 电路中的接收器阻抗就可以看成是无穷大,通过调整驱动端的阻抗(等 于驱动器内阻加上匹配电阻值) 而分压决定的接收端稳态电压不变就可以证明。 , 见图 4。

2008-02-22

Pegasus 原创文档

图4 在接收端并联一个 60 欧姆电阻到地,那么可以看出,接收端的阻抗将趋近 60 欧姆。对应于第一种方式,再来做一些分析。

图5 在图 5 的拓扑中,接收端收到的电压有 1.5V,而不是前面的 3.3V。正是由 于驱动器端的阻抗和接收端的阻抗分压所形成。 同时驱动端和接收端的阻抗并非 完全匹配相等(后面对驱动端匹配电阻值会有更详细的说明) ,所以接收端的接 收电压略小于 3.3V 的一半。而分压的效果是很明显的。 因为图 5 的接收波形良好, 假若因此认定驱动器端的阻抗和传输线阻抗已匹 配,虽然接收端有很微小的反射,反射信号到达驱动器端,不会产生二次反射, 从而接收器端没有表现出明显的过冲或者塌陷的波形。 由此也可以算出,驱动器端的阻抗为 60 欧姆,而所加匹配电阻的阻值为 55 欧姆,所以驱动器的输出阻抗略等于 5 欧姆。

2008-02-22

Pegasus 原创文档

1.2 过冲和塌陷原理

以图 1 的电路拓拓扑来分析。经过上面的分析,已知驱动器输出阻抗 5 欧 姆,接收器端阻抗看作无穷大。 ①增大匹配电阻为 100 欧姆

图6 和前面的波形相比,信号的前沿部分出现了明显的塌陷。 塌陷的原理:当 3.3V 信号从驱动器出来, 由于驱动端阻抗大于传输线阻抗, 所以在传输线上传输的初始电压小于 1.65V,到了接收端后,全反射后叠加的电 压就小于 3.3V,而从 0V 到 3.3V 的信号前沿(即上升沿)电压幅度也是同样的 比图 3 中的前沿在相同时间小。从而出现塌陷的情况。 ②减小匹配电阻为 10 欧姆

图7 和前面的波形相比,信号的前沿出现了明显的过冲。 过冲的原理:当 3.3V 信号从驱动器出来,由于驱动器端阻抗小于传输线阻 抗,传输线上传输的初始电压大于 1.65V,到了接收端,全反射后叠加的电压就 大于 3.3V,而从而从 0V 到 3.3V 的信号前沿(即上升沿)电压幅度也是同样的 比图 3 中的前沿在相同时间大。从而出现过冲的情况。

1.3 信号完整性相关问题原理

由于塌陷情况的分析类似于过冲情况, 这里只对过冲相关的原理进行描述。 在图 7 中, 对于接收端, 收到了大于 1.65V 的电压, 反射叠加后大于 3.3V, 那么为什么接收端的稳定电压还是 3.3V? 这是由于当反射信号到达驱动端,由 于阻抗不匹配,会再次产生反射,这个二次反射系数是负值,反射信号重新沿着

2008-02-22

Pegasus 原创文档

传输线再回到接收端,和当前大于 3.3V 的信号叠加,使得接收端电压被拉回到 3.3V。 由于反射可能大于两次,所以接收端电压稳定在 3.3V 的时间和抖动次数 (振铃)会随情况不同而不同。 应该想到的是,当接收端收到的初始信号经过上升沿到达峰值,经过和反 射信号的叠加,会产生大于 3.3V 的过冲。而在到达峰值之前,如果上升沿本身 的二次反射信号已经回到接收端。那么大于 3.3V 的过冲部分幅度将会减少。而 到达峰值时那个时刻的电磁波二次反射回接收端时,就是接收端波形稳定在 3.3V 的时刻(假设二次反射信号能够使得接收端合成电压达到稳态) 。如果接收 端需要接收到多次反射信号才能达到稳态,分析是一样的。只是接收电压稳定时 间延长了。接收端收到二次反射信号的时间,有三个主要因素: ①信号传输速度 ②传输线长度 ③信号边沿率(信号上升沿或下降沿的时间)

1.3.1 传输线长度的影响

当驱动器输出的信号不变,根据前面的分析,那么短的传输线过冲小,而 长的传输线过冲大,而传输线长到一定程度,过冲幅度则是一定的。这是受到二 次反射信号回到接收端时间的影响。见图 8 的仿真结果。

图8

1.3.2 信号传输速度的影响

上面一节已经证明,二次反射返回时间早,则过冲会变小。因此在过冲必 然产生的情况下,当信号的传输速度越快,过冲的幅度控制得越小。影响信号传 输速度的因素其中有信号的频率,当频率越高,则传播速度越快。可以从 PCB 板的制作材料的介电常数来看,当频率越高,对应的介电常数会减小,而传播速

2008-02-22

Pegasus 原创文档

度=[(真空中的光速)/(介电常数的开根号)]。

1.3.3 信号边沿率与阻抗匹配

从频率对信号传输速度的影响,进而引出信号边沿率的影响分析。先看图 9 的两个驱动器输出的边沿率的不同。

图9 两个驱动器的输出阻抗值不一样,所以匹配电阻值会不一样,要将两个驱 动端的阻抗与传输线匹配,就必须求出需要的匹配电阻值(或驱动器输出阻抗) 。 在前面提到驱动器的输出阻抗略等于 5 欧姆的计算时,可以看到接收信号 上还是有非常轻微的反射痕迹存在,实际上 5 欧姆的计算是存在误差的。原因在 于 1.3.1 论述的传输线较短的情况,驱动端阻抗并非完全匹配,由于二次反射很 快到达接收端,所以形成了好的接收波形。 (这个问题对前述其它的方面的分析 结果没有影响。 ) 那么,如何来得到准确的驱动器输出阻抗(通过仿真而不是通过看器件的 模型资料)?这就是驱动器到接收器间的传输线要足够长,这样二次反射到达接

2008-02-22

Pegasus 原创文档

收端的时间很长,接收端信号的前面部分就没有收到二次反射信号,真实的体现 了传输线传播电压的 2 倍。当驱动端阻抗不匹配时,就会在接收端信号的前面部 分以电压的增高和降低表现出来。如图 10 是图 1 电路在不同传输线长度下的仿 真结果,可以预见,如果驱动器端已经匹配好,传输线的长度会对接收波形没有 影响,但显然,图 10 说明了驱动器端并没有匹配好,两幅接收图的幅度是不一 样的 。

图 10 图 10 中的长传输线用了 5ns 电气长度。现在在图 11 中进行驱动器端阻抗 矫正。使得驱动器端阻抗匹配后,接收器端的接收幅度为 3.3V。

图 11

2008-02-22

Pegasus 原创文档

图 11 中接收高电平幅度为 3.3V,但是要注意,虽然我们现在讨论的是高 电平的幅度,但在驱动端匹配的情况下,低电平的幅度也应该稳定在 0 电压。所 以图 11 仍然没有达到真正的阻抗匹配。因此,在判断驱动端阻抗匹配时,要同 时看高电平和低电平的幅度。再做阻抗的微调。 在图 12 中将传输线长设置为 10ns。结果如下。

图 12 在图 12 中,可以看到高电平和低电平的幅度满足要求,高电平为 3.3V,低 电平为 0V。从第二个开始,信号有一个很微小的过冲。这是因为驱动器端达到 100%的匹配是不可能的,而更主要原因还是在于现在的接收器的输入阻抗并非 无穷大,所以不是 100%的反射入射电压。所以当从图 12 的接收波形看高电平 达到 3.3V 时,实际上这个时候驱动器端输出阻抗略小于传输线阻抗。因此存在 很微小的二次反射,由于传输线较长,所以这种微小的二次反射体现在了第二个 信号上。 如果我们再将传输线加长到 20ns,那么微小的二次反射将会体现在更后面 的时钟波形上。如图 13 所示。

图 13 可见微小的二次反射由于传输线变长, 体现在了第 3 个时钟开始的波形上。 再将传输线改短为 15ns,如图 14 所示。

2008-02-22

Pegasus 原创文档

图 14 低电平部分越过了 0 电平。因此可以想到。由于阻抗没有完全匹配,存在 二次反射电压。而二次反射电压回到接收端的时间(受传输线长度等影响) ,会 出现与初始入射电压的相位差别。当相位相反时,电压合成结果类似于 20ns 传 输线的情况, 当相位相同时, 电压合成结果类似于 15ns 传输线的情况。 显然 20ns 传输线的接收波形更易接受。 对反射电压相位问题再做进一步的仿真。 对于传输线长 10ns 的前面两个时 钟,放大之后看图 15。

图 15 再次放大第一个时钟高电平区域。如图 16。

2008-02-22

Pegasus 原创文档

图 16 可见高电平越过了 3.3V,由于信号在传输线上传播时,边沿会变缓,又由 于驱动器端阻抗小于传输线阻抗,所以图 15 的信号缓慢的越过 3.3V。而二次反 射信号会叠加到后面的波形上,从而第二个时钟边沿更陡,并出现很小的过冲。 由于收到了二次反射电压,从第二个时钟开始,电压更快的稳定在 3.3V。图 17 是第二个时钟的高电平区域放大。

图 17 图 18 是将传输线在 4 中不同长度下,信号的接收波形,可以看到,随着传 输线的加长,二次反射信号的达到时间也不同,所以体现在波形上的位置及幅度 会不一样。

2008-02-22

Pegasus 原创文档

图 18 在这里需要注意, 对于数据信号, 如果在电平中间出现反射信号引起的 “小 包” ,那会是很糟糕的,所以设计的时候,要避免这种情况,关键就是调整传输 线长度。 还要注意一个问题,当传输线很长,而接收端收到的信号的边沿又比较缓, 信号的周期又比较短(即电平区域比较短) ,又只是观察前面几个信号,不能准 确的反映驱动端的匹配情况,因为发射信号在观察的信号之后才到达接收端,而 信号还未爬到最高电平就已经换到低电平了。 图 19 和图 16 的不同在于图 16 是针对 120MHz 做的仿真,而图 16 是 50MHz 的仿真。可以看到,图 19 中,信号刚好爬到 3.3V 就掉向低电平。因此控制输出 信号电平更宽(如 1100 的信号就比 1010 的电平更宽)便于观察到信号稳定的高 电平值。

图 19 据前面所述,要确定如何选择匹配电阻值。第一种是将接收器换为阻值巨

2008-02-22

Pegasus 原创文档

大的电阻(阻值越大越好) ,以最接近全反射效果。然后可以仿真得到匹配电阻 值。 然后再换回为接收器。 这样接收器端会收到比标准电压稍微小一点的电压值。 但这个偏差值会很小。 这种方式驱动器端匹配的时候的接收波形不受传输线长度 影响,但仿真时需要设置传输线足够长。 第二种是仍然用接收器仿真,然后仿真接收电压等于标准值,如前所述, 这样驱动器端的阻抗并非完全匹配,但由于二次反射值比较小,所以只会产生很 小的电压偏差和过冲。这种方式驱动器端由于不是完全匹配,接收波形受传输线 长度影响,仿真时不但需要设置传输线足够长,而且要从二次反射电压的相位方 面考虑,调整传输线长度并观察相位引起的波形不良情况,对最坏情况有一个把 握。而最后应用到 PCB 的线长约束时,需要选择对应波形更好的线长区段。 在特定的环境下,传输线的长度是在一个小范围内,如 PCB 上两个 PIN 脚 之间的连接线。 第二种方式无法通过调整线长来优化二次反射电压与入射电压的 相位差,可以调整匹配电阻值,因为驱动端阻抗大于或者小于传输线阻抗,也就 是调整反射系数的正负。 需要知道由于电阻作为物理器件的阻值误差,以及传输线的加工误差,不 可能达到 100%的阻抗匹配,因此两种方式都不能完全实现驱动端阻抗匹配。 在 SI 工作中,可以针对阻抗不匹配的两种极限情况进行仿真,以确定最坏 的接受波形情况。并尝试线长的调整以优化接收波形。 还需要注意的是,对于时钟,实际硬件电路工作时,我们不会用晶振或者 时钟驱动器输出的第一个时钟,而是后面某个时刻开始的时钟。而数据信号一但 发出,就是要使用的。基于这种区别,在采用第二种方式时,判断接收电平是否 满足要求,时钟信号看第二个或者第三个之后的电平是否稳定在标准值。而数据 信号要看第一个信号的电平是否稳定在标准值。在这种控制策略下,时钟信号的 匹配电阻值要微小于数据信号的匹配电阻值。 现在可以得到一个结论:对于传输线较短的的情况,在两种情况仿真可以 得到较好的接收端波形。第一种是阻抗实际匹配较差(如图 1 的电路) ,二次反 射幅度较大,而依靠快速的来回反射,达到一个较好的合成电压波形。第二种是 本节所分析的两种方法,驱动端阻抗很接近传输线阻抗,二次反射幅度较小。 因此对于短传输线的仿真,决定匹配电阻值,存在两个 Solution。都会有 较好的接收波形,并且第一种方式,在短传输线时可能会有更好的波形。但是一 旦传输线长度变长,则接收波形的电压幅度恶化会比较快。而第二种方式电压幅 度则不受影响。 第一种方式是前仿真常用的方式,利用芯片 PIN 脚间的估计距离(如曼哈 顿距离)来完成前仿真分析工作。基于前面的分析,可知要注意在一定传输线长 度下分析出来的匹配电阻值,当传输线长度更改较大时,需要重新分析。 再者,对于一个驱动器和一个接收器的简单互联情况,采用第一种或者是 第二种都是可以的。毕竟接收端的接收波形能够达到要求。而当多驱动器或多接 收器互联时,则第二种方式明显会更好,因为驱动端阻抗越就近传输线阻抗,则 在驱动端发生的二次反射电压幅度越小。

1.3.4 信号边沿率与过冲长度

对图 9 的电路,进行匹配电阻的长传输线矫正。这里要求第一个时钟波形 高电平正好爬到 3.3V。如图 20。

2008-02-22

Pegasus 原创文档

图 20

由上图可见,Spatan3A 的输出阻抗比 PM8387 的输出阻抗要大许多。

2008-02-22

传输线的反射干扰

一.引言 在微机系统中,接口与其它设备之间的连接要通过一定长度的电缆来实现,在计算机内部,印制电路板之间需要通过焊接线来连接。在一些其它的脉冲数字电路中也存在这类事的问题。脉冲信号包含着很多的高频成分,即使脉冲信号本身的重复频率并不十分高,但如果前沿陡峭,在经过传输通道时,将可能发生信号的畸变,严重时将形成振荡,破坏信号的正常传输和电路的正常工作。脉冲信号的频率越高,传输线的长度越长,即便问题越严重。 二.传输线的反射干扰及其造成的危害 任何信号的传输线,对一定频率的信号来说,都存在着一定的非纯电阻性的波阻抗,其数值与集成电路的输出阻抗和输入阻抗的数值各不相同,在他们相互连接时,势必存在着一些阻抗的不连续点。当信号通过这些不连续点时便发生“反射”现象,造成波形畸变,产生反射噪声。另外,较长的传输线必然存在着较大的分布电容和杂散电感,信号传输时将有一个延迟,信号频率越高,延迟越明显,造成的反射越严重,信号波形产生的畸变也就越厉害。这就是所谓的“长线传输的反射干扰”。图1是为了演示这种“长线反射”的实验电路,图2是该电路的各点输出波形。图2(a)是脉冲信号发生器的输出波形,图2(b)是“与非门1”的输出再不连接电缆时的波形,可以看到,该波形同a的输入信号一样,是没有任何畸变的1MHz反向方波。图2(c)是在接入场传输线后门1点波形,可见该波形出现了“振荡”和“台阶”;在传输线的终端,信号不仅有“振荡”,还出现了幅度高达-6V左右的“过冲”图2(d)。实验进一步证明,传输线越长,信号的畸变越严重,当传输线达到10m时,信号波形已面目全非了。 对于TTL器件来说,“过冲”超过6V时,对器件输入端的P-N结就有造成损坏的可能。同时从+3V~-6V的大幅度下降,将会对邻近的平行信号产生严重的串扰,且台阶将造成不必要的延时,给工作电路造成不良的后果。一旦形成震荡,危害就更严重,这种振荡信号将在信号的始端和终端同时直接构成信号噪声,从而形成有效的干扰。 三.信号传输线的主要特性及阻抗匹配 1.信号传输线的特征阻抗 对于计算机及数字系统来说,经常使用的信号传输线主要有单线(含接连线和印制线等)、双绞线、带状平行电缆、同轴电缆和双绞屏蔽电缆等。传输线的特性参数很多,与传输线的反射干扰有关的参数主要有延迟时间和波阻抗。一般说来,反显得信号延迟时间最短,同轴电缆较长,双绞线居中,约为6ns/m。波阻抗为单线最高,约为数百欧,双绞线的波阻抗,双绞线的波阻抗一般在100Ω-200Ω之间,且绞花越短,波阻抗越低。从抗干扰的角度讲,同轴电缆最好,双绞线次之,而带状电缆和单线最差。 2.阻抗的匹配 当传输线终端不匹配时,信号被反射,反射波达到始端时,如始端不匹配,同样产生反射,这就发生了信号在传输线上多次往返反射的情况,产生严重的反射干扰。因此要尽可能做到始端和终端的阻抗匹配,是抑制反射干扰的有效途径。为此,确定“长线”的最佳长度是至关重要的。 在实际实践中,一般以公式的经验来决定实际电路信号传输线的最大允许不匹配长度(也即“长线”界限)。其中,为电路转换边沿的平均宽度,对于常用的中速TTL电路,取15ns,为传输线

数字信号处理知识点总结

《数字信号处理》辅导 一、离散时间信号和系统的时域分析 (一) 离散时间信号 (1)基本概念 信号:信号传递信息的函数也是独立变量的函数,这个变量可以是时间、空间位置等。 连续信号:在某个时间区间,除有限间断点外所有瞬时均有确定值。 模拟信号:是连续信号的特例。时间和幅度均连续。 离散信号:时间上不连续,幅度连续。常见离散信号——序列。 数字信号:幅度量化,时间和幅度均不连续。 (2)基本序列(课本第7——10页) 1)单位脉冲序列 1,0()0,0n n n δ=?=?≠? 2)单位阶跃序列 1,0 ()0,0n u n n ≥?=?≤? 3)矩形序列 1,01 ()0,0,N n N R n n n N ≤≤-?=?<≥? 4)实指数序列 ()n a u n 5)正弦序列 0()sin()x n A n ωθ=+ 6)复指数序列 ()j n n x n e e ωσ= (3)周期序列 1)定义:对于序列()x n ,若存在正整数N 使()(),x n x n N n =+-∞<<∞ 则称()x n 为周期序列,记为()x n ,N 为其周期。 注意正弦周期序列周期性的判定(课本第10页) 2)周期序列的表示方法: a.主值区间表示法 b.模N 表示法 3)周期延拓 设()x n 为N 点非周期序列,以周期序列L 对作()x n 无限次移位相加,即可得到周期序列()x n ,即 ()()i x n x n iL ∞ =-∞ = -∑ 当L N ≥时,()()()N x n x n R n = 当L N <时,()()()N x n x n R n ≠ (4)序列的分解 序列共轭对称分解定理:对于任意给定的整数M ,任何序列()x n 都可以分解成关于/2c M =共轭对称的序列()e x n 和共轭反对称的序列()o x n 之和,即

高中化学基础知识整理79065

高中化学基础知识整理 Ⅰ、基本概念与基础理论: 一、阿伏加德罗定律 1.内容:在同温同压下,同体积的气体含有相同的分子数。即“三同”定“一同”。2.推论 (1)同温同压下,V1/V2=n1/n2 同温同压下,M1/M2=ρ1/ρ2 注意:①阿伏加德罗定律也适用于不反应的混合气体。②使用气态方程PV=nRT有助于理解上述推论。 3、阿伏加德罗常这类题的解法: ①状况条件:考查气体时经常给非标准状况如常温常压下,1.01×105Pa、25℃时等。 ②物质状态:考查气体摩尔体积时,常用在标准状况下非气态的物质来迷惑考生,如H2O、SO3、已烷、辛烷、CHCl3等。 ③物质结构和晶体结构:考查一定物质的量的物质中含有多少微粒(分子、原子、电子、质子、中子等)时常涉及希有气体He、Ne等为单原子组成和胶体粒子,Cl2、N2、O2、H2为双原子分子等。晶体结构:P4、金刚石、石墨、二氧化硅等结构。 二、离子共存 1.由于发生复分解反应,离子不能大量共存。 (1)有气体产生。如CO32-、SO32-、S2-、HCO3-、HSO3-、HS-等易挥发的弱酸的酸根与H+不能大量共存。 (2)有沉淀生成。如Ba2+、Ca2+、Mg2+、Ag+等不能与SO42-、CO32-等大量共存;Mg2+、Fe2+、Ag+、Al3+、Zn2+、Cu2+、Fe3+等不能与OH-大量共存;Fe2+与S2-、Ca2+与PO43-、Ag+与I-不能大量共存。 (3)有弱电解质生成。如OH-、CH3COO-、PO43-、HPO42-、H2PO4-、F-、ClO-、AlO2-、SiO32-、CN-、C17H35COO-、等与H+不能大量共存;一些酸式弱酸根如HCO3-、HPO42-、HS-、H2PO4-、HSO3-不能与OH-大量共存;NH4+与OH-不能大量共存。 (4)一些容易发生水解的离子,在溶液中的存在是有条件的。如AlO2-、S2-、CO32-、C6H5O-等必须在碱性条件下才能在溶液中存在;如Fe3+、Al3+等必须在酸性条件下才能在溶液中存在。这两类离子不能同时存在在同一溶液中,即离子间能发生“双水解”反应。如3AlO2-+Al3++6H2O=4Al(OH)3↓等。 2.由于发生氧化还原反应,离子不能大量共存。 (1)具有较强还原性的离子不能与具有较强氧化性的离子大量共存。如S2-、HS-、SO32-、I-和Fe3+不能大量共存。

信号反射与振铃产生

信号完整性:信号反射 时间:2009-04-17 21:12来源:未知作者:于博士点击: 12021次 信号沿传输线向前传播时,每时每刻都会感受到一个瞬态阻抗,这个阻抗可能是传输线本身的,也可能是中途或末端其他元件的。对于信号来说,它不会区分到底是什么,信号所感受到的只有阻抗。如果信号感受到的阻抗是恒定的,那么他就会正常向前传播,只要感受到的阻抗发生变化,不论是什么引起的(可能是中途遇到的电阻,电容,电感,过孔,PCB转角,接插件),信号都会发生反射。 那么有多少被反射回传输线的起点?衡量信号反射量的重要指标是反射系数,表示反射电压和原传输信号电压的比值。反射系数定义为:。 其中:为变化前的阻抗,为变化后的阻抗。假设PCB线条的特性阻抗为50欧姆,传输过程中遇到一个100欧姆的贴片电阻,暂时不考虑寄生电容电感 的影响,把电阻看成理想的纯电阻,那么反射系数为:,信号 有1/3被反射回源端。如果传输信号的电压是3.3V电压,反射电压就是1.1V。 纯电阻性负载的反射是研究反射现象的基础,阻性负载的变化无非是以下四种情况:阻抗增加有限值、减小有限值、开路(阻抗变为无穷大)、短路(阻抗突然变为0)。 阻抗增加有限值: 反射电压上面的例子已经计算过了。这时,信号反射点处就会有两个电压成分,一部分是从源端传来的3.3V电压,另一部分是在反射电压1.1V,那么反射点处的电压为二者之和,即4.4V。 阻抗减小有限值: 仍按上面的例子,PCB线条的特性阻抗为50欧姆,如果遇到的电阻是30欧姆,则反射系数为,反射系数为负值,说明反射电压为负电 压,值为。此时反射点电压为3.3V+(-0.825V)=2.475V。 开路: 开路相当于阻抗无穷大,反射系数按公式计算为1。即反射电压3.3V。反射点处电压为6.6V。可见,在这种极端情况下,反射点处电压翻倍了。 短路: 短路时阻抗为0,电压一定为0。按公式计算反射系数为-1,说明反射电压为-3.3V,因此反射点电压为0。 计算非常简单,重要的是必须知道,由于反射现象的存在,信号传播路径中阻抗发生变化的点,其电压不再是原来传输的电压。这种反射电压会改变信号的

DDR的基础知识

DDR的基础知识 1.电源 DDR的电源可以分为三类: 主电源VDD和VDDQ, 主电源的要求是VDDQ=VDD,VDDQ是给IO buffer供电的电源,VDD是给但是一般的使用中都是把VDDQ和VDD合成一个电源使用。有的芯片还有VDDL,是给DLL供电的,也和VDD使用同一电源即可。 电源设计时,需要考虑电压,电流是否满足要求,电源的上电顺序和电源的上电时间,单调性等。 电源电压的要求一般在±5%以内。 电流需要根据使用的不同芯片,及芯片个数等进行计算。由于DDR的电流一般都比较大,所以PCB设计时,如果有一个完整的电源平面铺到管脚上,是最理想的状态,并且在电源入口加大电容储能,每个管脚上加一个100nF~10nF的小电容滤波。 参考电源Vref, 参考电源Vref要求跟随VDDQ,并且Vref=VDDQ/2,所以可以使用电源芯片提供,也可以采用电阻分压的方式得到。由于Vref一般电流较小,在几个mA~几十mA的数量级,所以用电阻分压的方式,即节约成本,又能在布局上比较灵活,放置的离Vref管脚比较近,紧密的跟随VDDQ电压,所以建议使用此种方式。需要注意分压用的电阻在100~10K均可,需要使用1%精度的电阻。 Vref参考电压的每个管脚上需要加10nF的点容滤波,并且每个分压电阻上也并联一个电容较好。 用于匹配的电压VTT(TrackingTermination Voltage)

VTT为匹配电阻上拉到的电源,VTT=VDDQ/2。DDR的设计中,根据拓扑结构的不同,有的设计使用不到VTT,如控制器带的DDR器件比较少的情况下。如果使用VTT,则VTT的电流要求是比较大的,所以需要走线使用铜皮铺过去。并且VTT要求电源即可以吸电流,又可以灌电流才可以。一般情况下可以使用专门为DDR设计的产生VTT的电源芯片来满足要求。 而且,每个拉到VTT的电阻旁一般放一个10Nf~100nF的电容,整个VTT电路上需要有uF级大电容进行储能。 一般情况下,DDR的数据线都是一驱一的拓扑结构,且DDR2和DDR3内部都有ODT做匹配,所以不需要拉到VTT做匹配即可得到较好的信号质量。而地址和控制信号线如果是多负载的情况下,会有一驱多,并且内部没有ODT,其拓扑结构为走T点的结构,所以常常需要使用VTT进行信号质量的匹配控制。 2. 时钟 DDR的时钟为差分走线,一般使用终端并联100欧姆的匹配方式,差分走线差分对控制阻抗为100ohm,单端线50ohm。需要注意的是,差分线也可以使用串联匹配,使用串联匹配的好处是可以控制差分信号的上升沿缓度,对EMI可能会有一定的作用。 3. 数据和DQS DQS信号相当于数据信号的参考时钟,它在走线时需要保持和CLK信号保持等长。DQS在DDR2以下为单端信号,DDR2可作为差分信号,也可做单端,做单端时需要将DQS-接地,而DDR3为差分信号,需要走线100ohm差分线。由于内部有ODT,所以DQS不需要终端并联100ohm电阻。每8bit数据信号对应一组DQS信号。 DQS信号在走线时需要与同组的DQS信号保持等长,控制单端50ohm的阻抗。在写数据时,DQ和DQS的中间对齐,在读数据时,DQ和DQS的边沿对齐。DQ信号多为一驱一,并且DDR2和DDR3有内部的ODT匹配,所以一般在进行串联匹配就可以了。

化学反应原理知识点归纳

化学反应原理知识点归 纳 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

专题一:化学反应与能量变化 一、反应热、焓变 1.反应热:化学反应过程中放出或吸收的热量,叫反应热。包括燃烧热和中和热。 电 离 : 注意: 水解 : 吸热反应的发生不一定需要 常见的吸热反应: 铵盐与碱的反应:如NH 4Cl 与Ba(OH)28H 2O 加热才能进行。 大多数的分解反应:CaCO 3== CaO + CO 2 生产水煤气:C + H 2O == CO+H 2 碳和二氧化碳的反应:C+CO 2=2CO 燃烧反应 金属与酸(或水)的反应 常见的放热反应: 酸碱中和反应 自发的氧化还原反应 CaO(Na 2O 、Na 2O 2)与水的反应 浓酸与强碱溶于水 2、焓变:在恒温恒压的条件下,化学反应过程中吸收或放出的热量称为反 应的焓变。 符号:用ΔH 表示 单位:kJ/mol 放热反应:ΔH= —QkJ/mol ;或ΔH<0 吸热反应:ΔH= +QkJ/mol ;或ΔH>0 3、反应热产生的原因: 宏观:反应物和生成物所具有的能量不同,ΔH=_____________________________ 微观:化学反应过程中化学键断裂吸收的能量与新化学键生成所放出的能量不同,ΔH=____________ 二、热化学方程式 1.热化学方程式的概念:能表示反应热的化学方程式,叫做热化学方程式。热化学方程式不仅表示了化学反应中的物质变化,也表明了化学反应中的能量变化。 2.书写热化学方程式时的注意点 (1)需注明ΔH 的“+”与“—”,“+”表示 ,“—”表示 ;比较ΔH 的大小时,要考虑ΔH 的正负。 (3)要注明反应物和生成物的状态:g 、 l 、s 、aq 注意: 放热反应不一定常温下就自发进行,可能需要加热或点燃条件。

高中化学选修化学反应原理知识点总结

化学选修化学反应原理复习 第一章 一、焓变反应热 1.反应热:一定条件下,一定物质的量的反应物之间完全反应所放出或吸收的热量 2.焓变(ΔH)的意义:在恒压条件下进行的化学反应的热效应(1).符号:△H(2).单位:kJ/mol 3.产生原因:化学键断裂——吸热化学键形成——放热 放出热量的化学反应。(放热>吸热) △H 为“-”或△H <0 吸收热量的化学反应。(吸热>放热)△H 为“+”或△H >0 ☆常见的放热反应:①所有的燃烧反应②酸碱中和反应 ③大多数的化合反应④金属与酸的反应 ⑤生石灰和水反应⑥浓硫酸稀释、氢氧化钠固体溶解等 ☆常见的吸热反应:①晶体Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl ②大多数的分解反应 ③以H2、CO、C为还原剂的氧化还原反应④铵盐溶解等 二、热化学方程式 书写化学方程式注意要点: ①热化学方程式必须标出能量变化。 ②热化学方程式中必须标明反应物和生成物的聚集状态(g,l,s分别表示固态,液态,气态,水溶液中溶质用aq表示) ③热化学反应方程式要指明反应时的温度和压强。 ④热化学方程式中的化学计量数可以是整数,也可以是分数 ⑤各物质系数加倍,△H加倍;反应逆向进行,△H改变符号,数值不变 三、燃烧热 1.概念:25 ℃,101 kPa时,1 mol纯物质完全燃烧生成稳定的化合物时所放出的热量。燃烧热的单位用kJ/mol表示。 ※注意以下几点: ①研究条件:101 kPa ②反应程度:完全燃烧,产物是稳定的氧化物。 ③燃烧物的物质的量:1 mol ④研究内容:放出的热量。(ΔH<0,单位kJ/mol) 四、中和热 1.概念:在稀溶液中,酸跟碱发生中和反应而生成1mol H2O,这时的反应热叫中和热。 2.强酸与强碱的中和反应其实质是H+和OH-反应,其热化学方程式为: H+(aq) +OH-(aq) =H2O(l) ΔH=-mol 3.弱酸或弱碱电离要吸收热量,所以它们参加中和反应时的中和热小于mol。 4.中和热的测定实验 五、盖斯定律

信号振铃的产生

Boyi?电子产品世界 千里之行,始于足下。 信号完整性之信号振铃的产生 在电源完整性设计一文中,推荐了一种基于目标阻抗(target impedance)的去耦电容设计方法。在这种方法中,从频域的角度说明了电容选择方法。把瞬态电流看成阶跃信号,因而有很宽的频谱,去耦电容必须在这个很宽的频谱内使电源系统阻抗低于目标阻抗(target impedance)。电容的选择是分频段设计的,每一种容值的电容负责一段频谱范围,超出这个范围的,由其他电容负责构成低阻抗路径。 有些人可能对这种频域方法有些困惑,本文从另外一个更直观的角度来说明去耦电容的这种特性,即电容的去耦时间。 构成电源系统的两个重要部分:稳压电源、去耦电容。首先说说稳压电源的反应时间。负载芯片的电流需求变化是极快的,尤其是一些高速处理器。内部晶体管开关速度极快,假设处理器内部有1000个晶体管同时发生状态翻转,转台转换时间是1ns,总电流需求是500mA。那么此时电源系统必须在1ns时间内迅速补充上500mA瞬态电流。遗憾的是,稳压源在这么短的时间内反应不过来,相对于电流的变化,稳压源显得很迟钝,有点像个傻子,呵呵。通常说的稳压源的频率响应范围在直流到几百k之间,什么意思?这从时域角度可能更好理解。假设稳压源的频率响应范围是直流到100kHz,100kHz对应时域的10us时间间隔。也就是稳压源最快的响应速度是10us,如果负载芯片要求在20 us 内提供所需的电流,那么稳压电源有足够的反应时间,因此可以提供负载所需要的电流。但是如果负载电流要求的时间是1ns的话,对稳压电

源来说太快了,稳压源还在那发呆呢,瞬态电流的需求已经过去了。负载可不会等着稳压源来做出反应,不能给它及时提供电流,他就把电压拉下来,想想,功率一定,电流大了,电压必然减小。哦,这就产生了轨道塌陷,噪声产生了。因此,所说的频率响应范围,在时域对应的是一个响应时间问题。 电容也同样存在响应时间。电源要10us才能反应过来,那从0到10us 之间这段时间怎么办?这就是电容要干的事。按电源完整性设计一文中,加入一个31.831uF电容,能提供100kHz到1.6MHz频段的去耦。从时域来说,这个电容的最快反应时间是1/1.6MHz=0.625us。也就是说从0.625us到10us这段时间,这个电容就可以提供所需电流。稳压电源发呆就发呆吧,别指望它了,电容先顶上,过10us后再让稳压源把活接过来。从0.625us到10us这段时间就是电容的有效去耦时间。 加一个电容后,电源系统的反应时间还是很长,625ns,还是不能满足要求,那就再加电容,放一些很小的电容,比如13个0.22uF电容,提供1.6MHz到100MHz的去耦,那么这13个小电容最快反应时间为1/100MHz=1ns。如果有电流需求,1ns后这些小电容就做出反应了。 通常这个反应时间还不够,那就在加一些更小的电容,把去耦频率提到500MHz,反应时间可以加快到200ps,一般来说足够了。不同电容产生去耦作用,都需要一定的时间,这就是去耦时间。不同的去耦时间对应不同的有效去耦频率段,这就是为什么去耦电容要分频段设计的原因。 这里给出的是一个直观的解释,目的是让你有一个感性的理解。

雷达信号处理基本流程

基本雷达信号处理流程 一、脉冲压缩 窄带(或某些中等带宽)的匹配滤波: 相关处理,用FFT 数字化执行,即快速卷积处理,可以在基带实现(脉冲压缩) 快速卷积,频域的匹配滤波 脉宽越小,带宽越宽,距离分辨率越高 ; 脉宽越大,带宽越窄,雷达能量越小,探测距离越近; D=BT (时宽带宽积); 脉压流程: 频域:回波谱和参考函数共轭相乘 时域:相关 即输入信号的FFT 乘上参考信号FFT 的共轭再逆FFT ; Sc=ifft(fft(Sb).*conj(fft(S))); FFT 输入信号 共轭相乘逆FFT 参考信号的FFT 匹配滤波器 输出 Task1 f0=10e9;%载频tp=10e-6;%脉冲宽度B=10e6;%信号带宽fs=100e6;%采样率 R0=3000;%目标初始距离N=4096;c=3e8;tau=2*R0/c;beita=B/tp;t=(0:N-1)/fs; Sb=rectpuls(t-tp/2-tau,tp).*exp(j*pi*beita*(t-tp/2-tau).^2).*exp(-2j*pi*f0*tau);%回波信号 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 -1-0.8-0.6-0.4-0.200.20.40.60.81 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 -1-0.8-0.6-0.4-0.200.20.40.60.81 012345678910 x 10 7 20 40 60 80 100 120

S=rectpuls(t-tp/2,tp).*exp(i*pi*beita*(t-tp/2).^2);%发射信号(参考信号) 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5x 10 -5 -1-0.8-0.6-0.4-0.200.20.40.60.81 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5x 10 -5 -1-0.8-0.6-0.4-0.200.20.40.60.81 012345678910x 10 7 20 40 60 80 100 120 So=ifft(fft(Sb).*conj(fft(S)));%脉压 figure(7); plot(t*c/2,db(abs(So)/max(So)))%归一化dB grid on 01000200030004000500060007000 -400 -350-300-250-200-150-100-500

DDR3基本知识

DDR3基本知识 一、DDR3简介 DDR3(double-data-rate three synchronous dynamic random access memory)是应用在计算机及电子产品领域的一种高带宽并行数据总线。DDR3在DDR2的基础上继承发展而来,其数据传输速度为DDR2的两倍。同时,DDR3标准可以使单颗内存芯片的容量更为扩大,达到512Mb至8Gb,从而使采用DDR3芯片的内存条容量扩大到最高16GB。此外,DDR3的工作电压降低为1.5V,比采用1.8V的DDR2省电30%左右。说到底,这些指标上的提升在技术上最大的支撑来自于芯片制造工艺的提升,90nm甚至更先进的45nm制造工艺使得同样功能的MOS管可以制造的更小,从而带来更快、更密、更省电的技术提升。 DDR3的发展实在不能说是顺利,虽然在2005年就已经有最初的标准发布并于2007年应用于Intel P35 “Bearlake”芯片组上,但并没有像业界预想的那样很快替代DDR2,这中间还经历了对SDRAM业界影响深远的金融危机,不但使DDR3占领市场的速度更加减慢,还使DDR3在技术上一度走在世界领先地位的内存大厂奇梦达倒闭,实在是让人惋惜。虽然如此,DDR3现今是并行SDRAM家族中速度最快的成熟标准,JEDEC标准规定的DDR3最高速度可达1600MT/s(注,1MT/s即为每秒钟一百万次传输)。不仅如此,内存厂商还可以生产速度高于JEDEC标准的DDR3产品,如速度为2000MT/s的DDR3产品,甚至有报道称其最高速度可高达2500MT/s。 二、DDR存储器特性 1) 时钟的上升和下降沿同时传输数据 DDR存储器的主要优势就是能够同时在时钟循环的上升和下降沿提取 数据,从而把给定时钟频率的数据速率提高1倍。例如,在DDR200器件中,数据传输频率为200 MHz,而总线速度则为100 MHz。 2) 工作电压低 DDR1、DDR2和DDR3存储器的电压分别为2.5、1.8和1.5V,因此与采用3.3V的正常SDRAM芯片组相比,它们在电源管理中产生的热量更少,效率更高。 3) 延时小 延时性是DDR存储器的另一特性。存储器延时性可通过一系列数字体现,如用于DDR1的2-3-2-6-T1、3-4-4-8或2-2-2-5。这些数字表明存储器进行某一操作所需的时钟脉冲数,数字越小,存储越快。 这些数字代表的操作如下:CL- tRCD – tRP – tRAS – CMD。要理解它们,您必须牢记存储器被内部组织为一个矩阵,数据保存在行和列的交叉点。 ?CL:列地址选通脉冲(CAS)延迟,是从处理器发出数据内存请求到存储

912《信号处理(信号与系统+信号处理基础)》

《信号处理基础》考试大纲 一、考试的总体要求 要求掌握信号与系统以及数字信号处理的基本概念、理论、算法、变换方法和设计方法。 二、考试方式 考试采用笔试方式,考试时间为180分钟,试卷满分为150分。 三、题型 题型由填空题(20分)、选择题(30分)和计算题(100分)三部分组成。 四、考试内容 考试内容包括信号与系统、数字信号处理两部分。 (一)信号与系统主要内容 (1) 绪论 了解信号与系统的概念、表示与分类,了解连续时间信号与离散时间信号的概念,掌 握信号的分解与运算,了解线性时不变系统的概念与基本性质。 (2) 线性时不变系统的时域分析 掌握线性时不变系统输入输出方程的建立及解法,掌握零输入响应和零状态响应、单 位冲激响应(单位样值响应)和单位阶跃响应、卷积(和)等概念及求解运算,掌握线性时 不变系统的基本性质并能用框图表示线性时不变系统。 (3) 连续时间傅里叶变换 掌握连续时间周期信号傅里叶级数的各种表示及系数转换关系,掌握傅里叶变换及其 性质,掌握傅里叶变换应用于连续时间线性时不变系统的分析方法。 (4) 拉普拉斯变换、连续时间系统的s域分析 掌握双边/单边拉普拉斯变换的定义、收敛域和基本性质,掌握拉普拉斯逆变换的求解 方法,掌握微分方程和电路的s域求解方法,掌握线性时不变系统的系统函数、零极 点图等概念,掌握系统的因果性、稳定性等性质与零极点分布和收敛域的关系,掌握 连续时间线性时不变系统的框图表示。 (5) 连续时间傅里叶变换应用于通信系统—滤波、调制与抽样 掌握奈奎斯特抽样定理,掌握抽样前、后信号的频谱之间的关系,了解内插公式,掌 握模拟信号正弦振幅调制和解调的频谱变化关系。

过冲及振铃现象实验分析

过冲及振铃实验现象分析 1.测试电路及过冲、振铃现象 测试电路如下图所示,A点为电压输出口,B点为为了接入电阻而切开的口,C点为同轴电压监测点。 B A C 在B点出用导线连接时,在C点引同轴线到示波器(示波器内阻1M),观察到上升沿有过冲及振铃现象,如下图所示。

1.2 振铃产生的原因分析 1.2.1 振铃现象的产生 那么信号振铃是怎么产生的呢? 前面讲过,如果信号传输过程中感受到阻抗的变化,就会发生信号的反射。这个信号可能是驱动端发出的信号,也可能是远端反射回来的反射信号。根据反射系数的公式,当信号感受到阻抗变小,就会发生负反射,反射的负电压会使信号产生下冲。信号在驱动端和远端负载之间多次反射,其结果就是信号振铃。大多数芯片的输出阻抗都很低,如果输出阻抗小于PCB走线的特性阻抗,那么在没有源端端接的情况下,必然产生信号振铃。 信号振铃的过程可以用反弹图来直观的解释。假设驱动端的输出阻抗是10欧姆,PCB走线的特性阻抗为50欧姆(可以通过改变PCB走线宽度,PCB走线和内层参考平面间介质厚度来调整),为了分析方便,假设远端开路,即远端阻抗无穷大。驱动端传输3.3V电压信号。我们跟着信号在这条传输线中跑一次,看看到底发生了什么?为分析方便,忽略传输线寄生电容和寄生电感的影响,只考虑阻性负载。下图为反射示意图。 第1次反射:信号从芯片内部发出,经过10欧姆输出阻抗和50欧姆PCB 特性阻抗的分压,实际加到PCB走线上的信号为A点电压3.3*50/(10+50)=2.75V。传输到远端B点,由于B点开路,阻抗无穷大,反射系数为1,即信号全部反射,反射信号也是2.75V。此时B点测量电压是2.75+2.75=5.5V。 第2次反射:2.75V反射电压回到A点,阻抗由50欧姆变为10欧姆,发生

第二章 语音信号处理基础知识

第二章语音信号处理基础知识 1、语音信号处理? 语音信号处理是研究用数字信号处理技术对语音信号进行处理的一门学科。 2、语音信号处理的目的? 1)如何有效地,精确地表示、存储、传递语音信号及其特征信息;2)如何用机器来模仿人类,通过处理某种运算以达到某种用途的要求,例如人工合成出语音,辨识出说话人、识别出说话内容等。 因此,在研究各种语音信号处理技术之前,需要了解语音信号的基本特性,同时,要根据语音的产生过程建立实用及便于分析的语音信号模型。 本章主要包括三方面内容:语音的产生过程、语音信号的特性分析以及语音信号生成的数学模型。 第一部分内容语音的产生过程,我们要弄清两个问题:1)什么是语音?2)语音的产生过程? 3、什么是语音? 语音是带有语言的声音。人们讲话时发出的话语叫语音,它是一种声音,由人的发音器官发出且具有一定的语法和意义。语音是声音和语言的组合体,所以对于语音的研究包括:1)语音中各个音的排列由一些规则控制,对这些规则及其含义的研究成为语言学;2)对语音中各个音的物理特征和分类的研究称为语音学。 4、语音的产生 语音的产生依赖于人类的发声器官。人的发音器官包括:肺、气管、喉、咽、鼻、口等。 ◆喉以上的部分称为声道,其形状随发出声音的不同而变化; ◆喉的部分称为声门。 ◆喉部的声带是对发音影响很大的器官。声带振动产生声音。 ◆声带开启和闭合使气流形成一系列脉冲。

每开启和闭合一次的时间即振动周期称为基音周期,其倒数为基音频率,简称基频。基频决定了声音频率的高低,频率快则音调高,频率慢则音调低。 基音的范围约为70 -- 350Hz,与说话人的性别、年龄等情况有关。 人的说话过程可以分为五个阶段:(1)想说阶段(2)说出阶段(3)传送阶段(4)理解阶段(5)接收阶段。 人的说话的过程: 1)想说阶段:人的说话首先是客观事实在大脑中的反映,经大脑的决策产生了说话的动机; 接着说话神经中枢选择适当的单词、短语以及按照语法规则的组合,以表达想说的内容和情感。 2)说出阶段:由想说阶段大脑中枢的决策,以脉冲形式向发音器官发出指令,使得舌、唇、鄂、声带、肺等部分的肌肉协调地动作,发出声音。与此同时,大脑也发出一些指令给其他有关器官,使之产生各种动作来配合言语的效果,如表情、手势、身体姿态等。经常有些人说话时会手舞足蹈。另外,还会开动“反馈”系统来帮助修正语音。 3)传送阶段:说出的话语是一连串声波,凭借空气为媒介传送到听者的耳朵。有时遇到某种阻碍或其他声响的干扰,使声音产生损耗或失真。 4)接收阶段:从外耳收集的声波信息,经过中耳的放大作用,达到内耳。经过内耳基底膜的振动,激发器官内的神经元使之产生脉冲,将信息以脉冲形式传送给大脑。 5)理解阶段:听觉神经中枢收到脉冲信息后,经过一种至今尚未完全了解的方式,辨认说话人及听到的信息,从而听懂说话人的话。 再开始介绍语音信号的特性之前,我们先了解一下语音和语言的定义。 5、语言 是从人们的话语中概括总结出来的规律性的符号系统。包括构成语言的语素、词、短语和句子等不同层次的单位,以及词法、句法、文脉等语法和语义内容。语言学是语音信号处理的基础。例如,可以利用句法和语义信息减少语音识别中搜索匹配范围,提高正确识别率。 6、语音学 Phonetics是研究言语过程的一门科学。它考虑的是语音产生、语音感知等的过程以及语音中各个音的特征和分类问题。现代语音学发展成为三个分支:发音语音学、声学语音学以

信号与信息处理基础

《信号与信息处理基础》 ——论信号与信息之初认识当今社会是信息时代,在科学研究、生产建设和工程实践中,信号处理技术,特别是数字信号处理技术的应用日益广泛,信息技术在当今社会的重要性日渐体现。同样,在我们的生活中信号与信息也有着潜移默化的作用,信号与信息已经成了我们生活、学习、研究等方方面面起着巨大的作用。可以说现代人的生活已经离不开信号与信息了。 对于信息学科的学子来说信号与信息处理基础也就成为了我们从通信工程和电子信息工程类专业的专业基础课程扩展成信息科学电气信息类学生的新增学科基础课其应用背景也从单一的通信系统扩展到了其它的信息处理系统。其重中之重便是信息和信号。 信息 “信息”一词有着很悠久的历史,早在两千多年前的西汉,即有“信”字的出现。“信”常可作消息来理解。作为日常用语,“信息”经常是指“音讯、消息”的意思,但至今信息还没有一个公认的定义。 信息是物质、能量、信息及其属性的标示。信息是确定

性的增加。信息是事物现象及其属性标识的集合。信息以物质介质为载体,传递和反映世界各种事物存在方式和运动状态的表征。信息(Information)是物质运动规律总和,信息不是物质,也不是能量!信息是客观事物状态和运动特征的一种普遍形式,客观世界中大量地存在、产生和传递着以这些方式表示出来的各种各样的信息。信息论的创始人香农认为:“信息是能够用来消除不确定性的东西”。 图片信息(又称作讯息),又称资讯,是一种消息,通常以文字或声音、图象的形式来表现,是数据按有意义的关联排列的结果。信息由意义和符号组成。 文献是信息的一种,即通常讲到的文献信息。信息就是指以声音、语言、文字、图像、动画、气味等方式所表示的实际内容。 信息是有价值的,就像不能没有空气和水一样,人类也离不开信息。因此人们常说,物质、能量和信息是构成世界的三大要素。所以说,信息的传播是极具重要与有效的。信息是事物的运动状态和过程以及关于这种状态和过程的知识。它的作用在于消除观察者在相应认识上的不确定性,她的数值则以消除不确定性的大小,或等效地以新增知识的多少来度量。虽然有着各式各样的传播活动,但所有的社会传播活动的内容从本质上说都是信息。目前对信息这个概念的描述很多很繁杂,但是却不能涵盖信息的本质特征。其实,

信号链基础知识之几个关键的基本概念

信号链基础知识之几个关键的基本概念 一直有人说“一年数字,十年模拟。”。大致意思我猜是说:数字技术相对而言比较简单易懂,而模拟技术是非常深奥难以掌握的。我觉得即便这句话并非“空穴来风”,模拟电子技术也不可能离开那些非常基础的东西而成为美丽、高不可攀的“空中楼阁”。所以说,模拟电子技术的“深不可测”并不应该成为我们畏惧它的原因,相反,我们应该尽量把基础知识打扎实,迎难而上,去体会“模拟技术是一种艺术”! (1)输入失调电压(Input offset voltage——Vio): 定义:Vio是使输出电压为零时在运放输入端所加的一个补偿电压。 实际上,由于运放的输入级电路参数不可能绝对对称,所以当输入电压为零时,输出电压并不为零。内部两个差分晶体管的微小差异,通过A倍放大后,即可产生一个不容忽视的输出电压。下图是由输入偏移电压产生的一种极端情况(这个图已把问题说得简单、明了,我就不多说了), 由此可见,输入偏移电压有时可能使得运放输出级的工作状态进入非线性区。So,要想使运放工作在线性区的话,我们就不得不事先对运放进行调零的操作了!——进行人为地输入一个补偿电压。如下图所示:

(2)输入失调电流(Input Offset Current——Iio): 碎碎念:对于FET运算放大器来说,由于其输入电阻是“出了名”的极大,以致该类运放的输入失调电流一般是极小的,不至于在运放的输入端产生额外严重的补偿电压。However,反观双极性运算放大器,其输入失调电流在多处情况下是令人无法忍受的,一个有效的处理办法是:尽量使得运放的同相与反相两端保持良好的对称状态,以减小输入失调电流。 (3)负反馈(Negative Feedback): 由于运放一般具有极大的开环电压增益,所以两个输入端即便是只有很小的电压差,运放的输出级也有可能轻易到达饱和区域。由此,运放几乎只能用于比较器应用了。但是,当引入负反馈后,运放就变成一种非常有用的器件了。引入负反馈能够给放大器的性能带来多方面的改善,比如可以稳定放大倍数、改变输入电阻和输出电阻、展宽频带、减小非线性失真等,考虑到博文的篇幅,留待后文再针对这些情况作专门的分析和讨论。

经典matlab信号处理基础知识

常用函数 1 图形化信号处理工具,fdatool(滤波器设计),fvtool(图形化滤波器参数查看)sptool (信号处理),fvtool(b,a),wintool窗函数设计.或者使用工具箱filter design设计。 当使用离散的福利叶变换方法分析频域中的信号时,傅里叶变换时可能引起漏谱,因此需要采用平滑窗, 2数字滤波器和采样频率的关系。 如果一个数字滤波器的采样率为FS,那么这个滤波器的分析带宽为Fs/2。也就是说这个滤波器只可以分析[0,Fs/2]的信号.举个例字: 有两个信号,S1频率为20KHz,S2频率为40KHz,要通过数字方法滤除S2。 你的滤波器的采样率至少要为Fs=80HKz,否则就分析不到S2了,更不可能将它滤掉了!(当然根据采样定理,你的采样率F0也必须大于80HK,,Fs和F0之间没关系不大,可以任取,只要满足上述关系就行。) 3两组数据的相关性分析r=corrcoef(x,y) 4 expm 求矩阵的整体的exp 4离散快速傅里叶fft信号处理中,傅里叶变换的典型用途是将信号分解成幅值分量和频率分量)。Ft为连续傅里叶变换。反傅里叶ifft 5 ztrans(),Z变换是把离散的数字信号从时域转为频率 6 laplace()拉普拉斯变换是把连续的的信号从时域转为频域 7 sound(x)会在音响里产生x所对应的声音 8 norm求范数,det行列式,rank求秩 9 模拟频率,数字频率,模拟角频率关系 模拟频率f:每秒经历多少个周期,单位Hz,即1/s; 模拟角频率Ω是指每秒经历多少弧度,单位rad/s; 数字频率w:每个采样点间隔之间的弧度,单位rad。 Ω=2pi*f; w = Ω*T 10 RMS求法 Rms = sqrt(sum(P.^2))或者norm(x)/sqrt(length(x)var方差的开方是std标准差,RMS应该是norm(x)/sqrt(length(x))吧. 求矩阵的RMS:std(A(:)) 11ftshift 作用:将零频点移到频谱的中间 12 filtfilt零相位滤波, 采用两次滤波消除系统的非线性相位, y = filtfilt(b,a,x);注意x的长度必须是滤波器阶数的3倍以上,滤波器的阶数由max(length(b)-1,length(a)-1)确定。

数字信号处理基础书后题答案中文版

Chapter 2 Solutions 2.1 最小采样频率为两倍的信号最大频率,即44.1kHz 。 2.2 (a)、由ω = 2πf = 20 rad/sec ,信号的频率为f = 3.18 Hz 。信号的奈奎斯特采样频率为6.37 Hz 。 (b)、3 5000π=ω,所以f = 833.3 Hz ,奈奎斯特采样频率为1666.7 Hz 。 (c)、7 3000π=ω,所以f = 214.3 Hz ,奈奎斯特采样频率为428.6 Hz 。 2.3 (a) 1258000 1f 1T S S ===μs (b)、最大还原频率为采样频率的一半,即4000kHz 。 2.4 ω = 4000 rad/sec ,所以f = 4000/(2π) = 2000/π Hz ,周期T = π/2000 sec 。因此,5个周期为5π/2000 = π/400 sec 。对于这个信号,奈奎斯特采样频率为2(2000/π) = 4000/π Hz 。所以采样频率为f S = 4(4000/π) = 16000/π Hz 。因此5个周期收集的采样点为(16000/π samples/sec )(π/400 sec) = 40。 2.5 ω = 2500π rad/sec ,所以f = 2500π/(2π) = 1250 Hz ,T = 1/1250 sec 。因此,5个周期为5/1250 sec 。对于这个信号,奈奎斯特采样频率为2(1250) = 2500 Hz ,所以采样频率为f S = 7/8(2500) = 2187.5 Hz 。采样点数为(2187.5 点/sec)(5/1250 sec) = 8.75。这意味着在模拟信号的五个周期内只有8个点被采样。事实上,对于这个信号来说,在整数的模拟周期中,是不可能采到整数个点的。 2.6 2.7 信号搬移发生在kf S ± f 处,换句话说,频谱搬移发生在每个采样频率的整数倍 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 频率/kHz

振铃的时钟信号分析

存在振铃的时钟信号分析 理论分析 反射现象 信号沿传输线向前传播时,每时每刻都会感受到一个瞬态阻抗,这个阻抗可能是传输线本身的,也可能是中途或末端其他元件的。对于信号来说,它不会区分到底是什么,信号所感受到的只有阻抗。如果信号感受到的阻抗是恒定的,那么他就会正常向前传播,只要感受到的阻抗发生变化,不论是什么引起的(可能是中途遇到的电阻,电容,电感,过孔,PCB 转角,接插件),信号都会发生反射。PCB上的走线对于高频信号而言相当于传输线,信号在传输线中传播时,如果遇到特性阻抗不连续,就会发生反射。反射可能发生在传输线的末端,拐角,过孔,元件引脚,线宽变化,T型引线等处。总之,无论什么原因引起了传输线的阻抗发生突变,就会有部分信号沿传输线反射回源端。 工程中重要的是反射量的大小。表征这一现象的最好的量化方法就是使用反射系数。反射系数是指反射信号与入射信号幅值之比,其大小为:(Z2-Z1)/(Z2+Z1)。Z1是第一个区域的特性阻抗,Z2是第二个区域的特性阻抗。当信号从第一个区域传输到第二个区域时,交界处发生阻抗突变,因而形成反射。 纯电阻性负载的反射是研究反射现象的基础,阻性负载的变化是以下四种情况:阻抗增加有限值、减小有限值、开路(阻抗变为无穷大)、短路(阻抗突然变为0)。 阻抗增加有限值: 假设PCB线条的特性阻抗为50欧姆,传输过程中遇到一个100欧姆的贴片电阻,暂时不考虑寄生电容电感的影响,把电阻看成理想的纯电阻,那么反射系数为:,信号有1/3被反射回源端。如果传输信号的电压是3.3V电压,反射电压就是1.1V。这时,信号反射点处就会有两个电压成分,一部分是从源端传来的3.3V电压,另一部分是在反射电压1.1V,那么反射点处的电压为二者之和,即4.4V。 阻抗减小有限值: 仍按上面的例子,PCB线条的特性阻抗为50欧姆,如果遇到的电阻是30欧姆,则反射系数为:,反射系数为负值,说明反射电压为负电压,值为。此时反射点电压为3.3V+(-0.825V)=2.475V。 开路: 开路相当于阻抗无穷大,反射系数按公式计算为1。即反射电压3.3V。反射点处电压为6.6V。可见,在这种极端情况下,反射点处电压翻倍了。 短路: 短路时阻抗为0,电压一定为0。按公式计算反射系数为-1,说明反射电压为-3.3V,因此反射点电压为0。 由于反射现象的存在,信号传播路径中阻抗发生变化的点,其电压不再是原来传输的电压。这种反射电压会改变信号的波形,从而可能会引起信号完整性问题。实际电路板上的反射可能非常复杂,反射回来的信号还会再次反射回去,方向与发射信号相同,到达阻抗突变处又再次反射回源端,从而形成多次反射,一般的资料上都用反弹图来表示。多次的反弹是导致信号振铃的根本原因,相当于在信号上叠加了一个噪声。