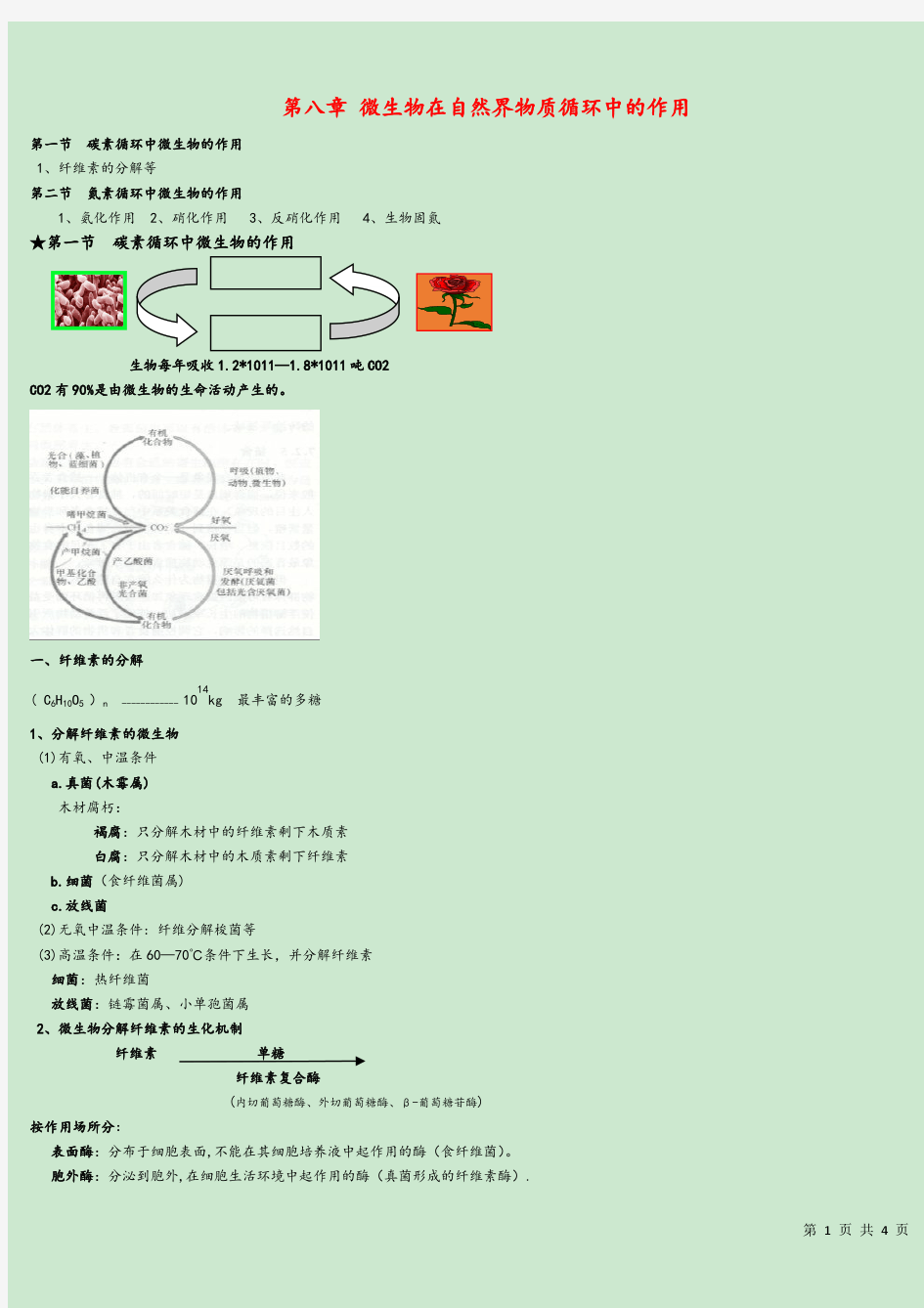

第八章微生物在自然界碳氮素循环中的作用

初中科学备课参考 自然界中的氮循环

华东师大版科学九年级下册第三章第4节自然界中的氮循环要点精讲 一、化学肥料 ①农家肥料:营养元素含量少,肥效慢而持久、价廉、能改良土壤结构。 ②氮肥 作用:促进植物茎、叶生长茂盛、叶色浓绿(促苗)。 缺氮:叶片发黄。 常用氮肥:NH4HCO3(碳铵)、NH4NO3(硝铵)、(NH4)2SO4(硫胺)、NH4Cl、CO(NH2)2(尿素)、NH3·H2O (氨水) 注意:氨态氮肥不能和碱性物质(如草木灰、熟石灰)混合施用,否则反应放出氨气,使肥效降低。 ③钾肥 作用:促使作物生长健壮、茎杆粗硬,抗倒伏(壮秆)。 缺钾:叶尖发黄。 常用钾肥:草木灰[主要成分为K2CO3]、KCl、K2SO4。 ④磷肥 作用:促进植物根系发达,穗粒增多,饱满(催果)。 缺磷:生长迟缓,产量降低,根系不发达。 常用磷肥:磷矿粉[主要成分是Ca3(PO4)2]、钙镁磷肥(主要成分是磷酸钙和磷酸镁)、过磷酸钙 [Ca(H2PO4)2和CaSO4]、重过磷酸钙[主要成分Ca(H2PO4)2]。 ⑤复合肥:含N、P、K中的两种或两种以上营养元素的化肥。如:KNO3、NH4H2PO4、 (NH4)2HPO4等。 二、使用化肥对环境的影响:引起水体污染:N、P过多,导致水体富营养化,赤潮、水华等现象。 三、合理使用化肥 ①根据土壤情况和农作物种类选择化肥。 ②农家肥和化肥合理配用。 四、根据化学式的简单计算: ①求化学式的式量。 ②根据化学是求某元素的百分含量。 ③根据题意求元素的质量或该物质的质量。 五、氮循环及人类活动对氮循环的影响。 ①固氮的途径有三种:一是通过闪电、宇宙射线、陨石、火山爆发活动的高能固氮;二是工业固氮;第三条途径,也是最重要的途径是生物固氮。 ②人类大规模使用化学肥料,大量燃烧化石燃料(产生氮氧化物)使环境中的氮已远远超过生态循环中所能吸收的量。过量的氮在不断地影响土壤、水体和大气等。

水圈微生物驱动地球元素循环的机制重大研究计划2019年度项目指南

水圈微生物驱动地球元素循环的机制重大研究计划2019年度 项目指南 水圈环境中生活着数量巨大、遗传与代谢方式多样的微生物,它们在地球元素循环中发挥着关键的驱动作用。但是,人们对不同水圈生境中微生物的物种类群、代谢方式及其与生境相关的调控、群落形成与结构、群落代谢的生态功能以及与环境互作和演化等机制所知有限。本重大研究计划拟选择典型水圈生境,通过生命科学、地球科学、化学科学、信息科学、应用数学等学科交叉,发展和运用保真采样、富集培养、原位监测、代谢分析、计算与仿真等新概念和新方法,在细胞、群落与宏观生境三个层次上揭示水圈微生物、包括关键难培养微生物驱动碳氮硫等元素生物地球化学循环的新机制,完善生命与地球环境相互作用与协同演化的理论;同时,为应对全球变化、保护水圈生态服务功能、合理利用自然资源提供科学依据,为推动国民经济与社会的可持续发展做出贡献。 一、科学目标 选择水圈生境,聚焦微生物参与的碳氮硫等元素生物地球化学循环过程,发现功能微生物(群)与环境之间相互作用的新类型,揭示元素循环与能量代谢新途径及其对生态与地质过程的贡献,阐明水圈微生物驱动碳氮硫等元素生物地球化学循环的机制。 二、核心科学问题 本重大研究计划的核心科学问题是水圈生境中微生物驱动地球元素循环的机制。拟解决的核心科学问题如下: (一)水圈微生物参与碳氮硫等元素生物地球化学循环的宏观机制与生态效应; (二)参与碳氮硫元素循环的水圈微生物群落形成及其与环境互作的机理;

(三)水圈微生物物质与能量转换和代谢的新途径及新调控机制。 三、2019年度重点资助研究方向 本重大研究计划聚焦“水圈生境中微生物驱动地球元素循环的机制”这一核心科学问题,研究不同水圈生境微生物群落形成、代谢规律、生态功能及环境响应与反馈的机制,加深对水圈微生物在地球元素循环中作用的综合认知。2019年度重点资助方向如下: (一)大洋重要微生物功能类群及其驱动碳氮硫循环的机制。 远离大陆架的广阔海域被称为大洋,大洋是海洋的主体,约占地球表面积的50%,在地球物质循环中起着重要作用。大洋深部多为低温、高压、终年黑暗环境,还存在热液口、冷泉等多种特殊环境,蕴含大量未知微生物。该方向包括但不限于以下方面: 1.参与大洋储碳、固氮、温室气体代谢等过程的重要功能微生物的群落形成及其与环境互作的机制; 2.海底极端环境(热液、冷泉、海底以下深部等)微生物多样性及其与环境的关系; 3.典型大洋生境关键功能微生物(群)的代谢新途径及新调控机制; 4.典型大洋生境微生物功能群的时空分布及对碳氮硫循环的驱动和调节机制。 (二)近海与河口微生物驱动碳氮硫循环的机制。 近海与河口是物质转化与能量流动最活跃的水圈环境之一,也是微生物与矿物交互作用形式最为多样的水圈环境。该方向包括但不限于以下方面: 1.近海与河口生境微生物群落形成以及与环境互作的机制; 2.近海与河口微生物驱动碳氮硫循环的机制及元素循环之间的耦合机制;

氮循环

[强化训练] 一、选择题: 1、起固定氮作用的化学反应是() A、N 2与H 2 在一定条件下合成NH 3 B、NO与O 2 反应生成NO C、NH 3被O 2 氧化成NO和H 2 O D、由NH 3 制备化肥NH 4 HCO 3 2、Murad等三位教授最早提出NO分子在人体内有独特功能,近年来此领域研究有很大进展,因此这三位教授荣获了1998年诺贝尔医学及生理学奖。关于NO的下列叙述不正确的是() A、NO可以是某些含低价N物质氧化而来的产物 B、NO不溶于水 C、NO可以是某些含高价N物质还原而来的产物 D、NO是红棕色气体 3、将盛有氮气和二氧化氮(假设无N 2O 4 )混合气体的试管倒立于水中,经过足够长时间后, 试管内气体的体积缩小为原来的一半,则原混合气体中氮气与二氧化氮的体积比是() A、1:1 B、1:2 C、1:3 D、3:1 4、发射卫星的运载火箭,其推进剂引然后发生剧烈反应,产生大量高温气体从火箭尾部喷 出。引然后产生的高温气体主要是CO 2、H 2 O、N 2 、NO,这些气体均为无色,但在卫星发射现 场看到火箭喷出大量红烟,产生红烟的原因是() A、高温下N 2遇空气生成NO 2 B、CO 2 与NO反应生成CO和NO 2 C、NO遇空气生成NO 2 D、NO和H 2 O反应生成H 2 和NO 2 5、现在城市每日空气质量报告中涉及的污染物主要指的是() A、SO 3、NO 2 、尘埃 B、CO、NO 2 、尘埃 C、SO 2、NO、可吸入颗粒物 D、SO 2 、NO 2 、可吸入颗粒物 6、下列叙述的内容与光化学烟雾无关的是() A、引起大气污染的氮氧化物主要是NO、NO 2 B、化石燃料的燃烧产生CO和粉尘污染大气 C、汽车尾气是城市大气中氮氧化物的主要来源之一 D、氮氧化物和碳氢化合物受太阳紫外线作用,发生光化学反应产生的有毒物质混合在一起形成浅蓝色烟雾 7、室内空气污染主要来自() ①建筑物自身;②人自身;③室内装饰材料;④水;⑤人为活动;⑥空气;⑦室外 A、①②④⑤ B、①③⑥⑦ C、①③⑤⑦ D、②③⑤⑦ 8、下列叙述不正确的是() A、治理光化学烟雾污染,就必须对汽车尾气进行净化处理 B、大气中可吸入颗粒物的源头是工业烟尘和灰尘 C、大气中可吸入颗粒物的直径在10nm以下 D、室内装饰材料挥发出来的有害物质主要是苯和甲醛 9、造成降水pH降低的主要原因,是降水中溶有() A、亚硫酸、硫酸、硝酸 B、碳酸、硫酸、硝酸 C、氢硫酸、碳酸、硫酸 D、盐酸、硫酸、硝酸 10、食油在锅内过热着了火,离开火炉后,火仍不熄灭,此时熄灭它的最好方法是() A、立即浇水 B、用灭火器 C、把油泼掉 D、盖严锅盖 11、对某地区空气质量检测的结果显示,二氧化硫的污染指数是40,二氧化氮的污染指数是60,可吸入颗粒物的污染指数是140。以下是对该地区空气状况评价,其中不正确的是()

氮元素的循环解读

通过上一节的学习,我们知道,在一百多种元素中,组成单质及化合物种类最多的元素是碳元素。那么,你知道地球上含量最丰富的一种元素是什么元素吗? 那就是氮元素,氮元素广泛存在于大气、水体、动植物体以及土壤中。那么,你知道这些氮元素是如何循环的吗?氮元素的循环对我们的环境和地球上的生命又有什么意义呢? 研习教材重难点 研习点1 氮在自然界中的循环 1.自然界中氮元素循环示意图 2.主要形式 (1)游离态→化合态 ①是豆科植物根部的根瘤菌,把氮气转变为硝酸盐等含氮化合物; ②放电条件下,与氧气结合为氮氧化合物,并随降水进入水体中; ③合成氨工厂、汽车发动机都可以将一部分氮气转化成化合态。 (2)化合态→游离态:硝酸盐在某些细菌作用下转化成氮气。 (3)化合态→化合态:化石燃料燃烧、森林和农作物枝叶燃烧所产生的氮氧化合物通过大气进入陆地和海洋,进入氮循环。 【领悟·整合】 氮是维持高等动植物生命活动的必须元素,因此,氮的循环涉及到地球上生物圈的各个方面。人类活动也在逐渐的影响到氮循环。所以,认识氮的循环,就把我们将要学习的物质置于“氮的循环”这个大的背景下,将会更有利于同学们掌握氮及其化合物的性质。 3.氮气与氮的固定 (1)氮气的物理性质:无色无味气体,难溶于水,与空气密度相近。 (2)氮气的化学性质: 【知识·链接】 氮气属于双原子分子,两个氮原子之间的作用非常强。因此,氮气分子稳定,

化学性质不活泼,但要注意,N 2一旦吸收能量变为N 原子则性质较活泼。在高温或放电时可与某些物质反应,N 表现为既有氧化性,又有还原性。 ①与O 2的反应 在放电条件下,氮气跟氧气能直接化合生成无色的一氧化氮(NO ) 。反应式为:N 2+O 2 2NO 说明:在雷雨天气,汽车的发动机中均可以发生该反应。在该反应中,N 2 表现出还原性。 ②与H 2反应 N 2+3H 2 高温、高压催化剂 2NH 3 说明:a 该反应是工业上合成氨的反应原理,具有非常重要的现实意义。在该反应中,N 2表现出氧化性。 b 在氮气跟氢气反应生成氨的同时,氨气也在分解生成氮和氢气。像这样同时向正反两个方向进行的反应称为可逆反应。在可逆反应的化学方程式中用“ ”代替“=”。 (3)氮的固定 ① 定义:将空气中游离的氮转变成氮的化合物的方法叫做氮的固定。 ② 分类: (3)NO 和NO 2 氮的固定 自然固氮 人工固氮 高能固氮(闪电,约占10%) 生物固氮(约占90%) 合成氨 仿生固氮

海岸带沉积物中氮循环功能微生物多样性

生物多样性 2013, 21 (4): 433–444 Doi: 10.3724/SP.J.1003.2013.12027 Biodiversity Science http: //https://www.360docs.net/doc/e91005281.html, —————————————————— 收稿日期: 2013-01-30; 接受日期: 2013-05-06 基金项目: 中科院重要方向性项目(No. KZCX2-YW-JC203; KSCX2-EW-G-12B)、国家自然科学基金项目(No. 41206155)和山东省自然科学杰出青年基金(JQ201210) ? 通讯作者 Author for correspondence. E-mail: jgong@https://www.360docs.net/doc/e91005281.html, 海岸带沉积物中氮循环功能微生物多样性 龚 骏1* 宋延静1,2 张晓黎1 1 (中国科学院烟台海岸带研究所微生物生态与物质循环实验室, 山东烟台 264003) 2 (中国科学院大学, 北京 100049) 摘要: 海岸带生境类型多样, 环境梯度明显, 是研究微生物多样性、群落结构与功能关系及调控机制的天然实验场。沉积物是海岸带环境中营养盐再生与转化发生的重要场所, 其中多种微生物类群在氮素循环过程中扮演重要角色。本文重点介绍海岸带沉积物中固氮菌、氨氧化菌、厌氧氨氧化菌、反硝化与硝酸盐铵化微生物的基于16S rRNA 基因的物种多样性和基于关键酶基因nifH 、amoA 、narG 、nirS 、nirK 、nosZ 、nrfA 、hzo 、hzs 等的功能多样性; 总结了在海岸带特有生境(如河口、潮间带、海草藻床、红树林、盐沼、珊瑚礁、浅海等)及污染胁迫、生物扰动等条件下各功能类群的群落组成特征及时空变化规律, 并提出今后需要重点关注新的培养技术和方法的开发, 以进一步提高微生物的可培养性, 将单细胞基因组测序与分析技术、DNA 和RNA 结合起来研究, 以全面了解氮循环微生物多样性、参与介导硝酸盐铵化过程的微生物多样性等方面。 关键词: 分子生态, 功能基因多样性, 海洋底栖生物, 群落组成, 物种多样性, 系统分类 Phylogenetic and functional diversity of nitrogen cycling microbes in coastal sediments Jun Gong 1*, Yanjing Song 1,2, Xiaoli Zhang 1 1 Laboratory of Microbial Ecology and Matter Cycles, Yantai Institute of Coastal Zone Research, Chinese Academy of Sciences, Yantai, Shandong 264003 2 University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049 Abstract: The coastal zone contains diverse habitats which are usually characterized by strong environ-mental gradients (e.g. salinity, nutrients and pollutants). This makes the coastal zone an ideal experimental laboratory for describing microbial diversity and testing hypotheses on community structure, function and control. Coastal sediment is of significance in nutrient regeneration and transformation involving different assemblages of microbes in the nitrogen cycle. This review focuses on 16S rRNA gene-based phylogenetic diversity and the key enzyme encoding gene-based (e.g. nifH , amoA , narG , nirS , nirK , nosZ , nrfA , hzo and hzs ) functional diversity of nitrogen fixing, ammonia oxidizing and anaerobic ammonia oxidation (Anam-mox) bacteria as well as bacteria and fungi involved in denitrification and dissimilatory nitrate reduction to ammonium (DNRA). Characteristics of community composition and diversity of nitrogen cycling microbes in different habitats (e.g. estuarine, intertidal flats, seagrass or seaweed beds, mangroves, salt marsh, coral reefs, and shallow seas), and their spatiotemporal patterns under benthic pollution or bioturbation are re-viewed. Future directions for a better understanding diversity of nitrogen cycling microbes are suggested, such as culture methods and technologies, and single-cell sequencing, etc. Key words: community composition, functional genes, functional diversity, marine benthos, molecular ecology, phylogenetic diversity, phylogenetic classification 生物多样性对生态系统功能与服务至关重要(Cardinale, 2011; Midgley, 2012), 物种共存机制在 多样性与生态系统功能关系的形成中扮演着重要角色(张全国和张大勇, 2003)。微生物在全球生物地

氮在水中的循环

在养殖水体中,有机污染物包括氮、碳、磷、硫4种主要物质,而后3者形成的产物在氧气充足的条件下对鱼类的影响程度不是很大,当氮以分子氨态或亚硝酸盐氮态存在时,却会对水生动物产生很强的神经性毒害。当前以强饲为特征的集约养殖方式加大了水体有机氮物质分解转化的负荷,微生物分解环节严重受阻,从而成为水体系统循环过程的制约瓶颈与顽结,造成水体富营养化甚至污染,引发出诸多病害、药残、食品隐患等问题。水体系统的氨氮循环及污染治理已成为世界性关注的环境问题和研究热点。 1 养殖水体内氨氮循环与脱氮过程 1.1 水体氮素的来源构成 集约养殖水体氮素的来源主体为残饵和粪便排泄物的分解,其次为老化池塘底泥沉积物氨化分解,再次为施肥积累。养殖生产包括自然再生产过程与经济再生产过程,然而传统的养殖方式片面追求产量经济效益,强化水体系统外的能量物质的投入。过量的投饵,形成大量有机代谢废物的沉积,致使水体系统的分解环节受抑制,造成硝化反应难以通畅完全进行,自净能力减弱,产生多种有机酸及氨氮、亚硝酸盐、硫化氢、甲烷等中间有毒有害产物同时,这些中间有毒产物也可再由含氮化合物通过反硝化细菌还原而返复积累。 自然状态下水体氮素的来源:①一些固氮藻类及固氮细菌能把大气层中的氮气转变为有效氮;②鱼类等水生动物的最终代谢产物主要为氨态氮(NH3),其次为尿素和尿酸;③藻类细胞自溶与有机碎屑沉积物的矿化作用,使以颗粒状结合着的有机氮以NH3-N的形式释放到水体中;④地面泾流及域外污水串用带来的氮的污染问题也愈加突出,等等。对自然状态的氮素来源构成及转化过程应清楚把握和准确运用,才能不悖其水体物质转化循环规律,达到健康高效生态养殖的目的。 1.2 养殖水体生态系统的生物组成 消费者、分解者、生产者是养殖水体生态系统的生物组成部分。其特点是:①消费者:鱼虾类养殖动物为整个生态系统的核心,数量多、投饵量大,产生大量的排泄物和残饵;②分解者:微生物的数量与种类较少,大量的有机物无法及时分解,经常处于超负荷状态,水质恶化;③生产者:藻类数量少,无法充分利用有机物降解产生的营养盐类,导致NH3-N 和-N等有害物质积累以至污染。因此,这种片面强调消费者,而忽视分解者和生产者的生态系统是极为不平衡的,常使其循环过程存在两处“瓶颈”梗阻。 1.3 水体物质循环的中间部位 即有机物的生物分解转化环节,水中有机物在异养微生物的作用下,第一阶段是碳氧化阶段,初步被分解出的产物是二氧化碳(CO2)和氨态氮,氮物质大部分以NH4+·NH3的形式释放出来。在自然条件下(温度为20℃),一般有机物第一阶段的氧化分解可在20d内完成。第二阶段是氨物质的硝化过程,在亚硝化细菌的作用下氨(NH4+·NH3)被氧化成亚硝态氮(NO3--N);在硝化细菌的作用下再进一步被氧化成植物生长所需要的硝态氮(NO3--N)。在20℃自然条件下,第二阶段的氧化分解需百日才能最终完成。当水体缺氧时,另有一类反硝化细菌可以把硝酸盐(NO3-)还原为亚硝酸盐(NO3-),再还原为氨氮或游离氨或氮气,失去营养作用,成为植物不能直接利用的氮。这种游离氨或氮气由水体界面逸入空气的过程称为脱氮效应。在交换性较差的水体中,硝酸盐被还原的趋势增大,NH3-N浓度积累再度升高。在养殖环境中毕竟水体溶氧还达不到被完全消耗的状态,仅在底泥过厚的无氧状态时部分被反硝化出的氮气溶入水体,于是此过程的脱氮逸氮能力是有限的,水体与底泥氨氮的总量常会居高不下。 1.4 转化的过程 从含氮有机物到氨氮所用的时间较短,从氨态氮到亚硝酸盐时间也不算长,由于硝化细菌繁殖速度较慢,从亚硝酸盐转化到硝酸盐需要时间就相对长一些。转化过程的快慢和自净平衡的能力取决于水体温度、溶氧和有益菌群数量的三大因素。在养殖生产中,如果系统

氮的循环

鲁科版化学必修1第3章自然界中的元素第2节氮的循环第1课时教学设计 宿州市第三中学陈阳 【教材分析与教法说明】 1.知识背景与脉络 本节教材是以氮元素在自然界存在的形式为背景,引发学生联想自然界中的“闪电”现象,让学生带着“闪电时,空气中的氮气发生了哪些化学变化?变化过程产生的物质对人类的生活与生产有什么意义?”等质疑进入自然界中氮循环的学习,并以氮循环中N2、NO 、NO2、 HNO3、 NH3、铵盐等重要的物质的性质及相互转化为核心知识,同时联系环境保护问题,让学生初步了解人类活动对自然界氮循环和环境的影响。教材采用了“从自然界→化学→社会→实验室→社会生活”教学脉络,进一步拓宽了学生认识元素与物质的视野,为今后构建重要的元素及物质的知识网络奠定重要基础。 2. 3.教学方法:交流研讨法、观察思考法、实验引导法、归纳法。

4.课时安排(3课时): 第1课时自然界中氮的循环及氮循环中的重要物质 第2课时氨铵盐 第3课时硝酸的性质、应用及人类活动对自然界氮循环及环境的影响 【教学目标】 1.知识与技能目标 (1)了解自然界中的氮循环及人类活动对氮循环的影响; (2)通过了解生物固氮和人工固氮形式,认识N2、NO 、NO2的性质。 2.过程与方法目标 培养学生通过观察实验现象,总结分析物质性质的能力。 3.情感态度与价值观目标 通过介绍合成氨发展的艰辛历程,体会从实验室研究到工业生产的过程,渗透化学与技术关系的教育。 【教学重点与对策】 教学重点是氮气、氮的氧化物(NO 、NO2)、氨、铵盐和硝酸的性质;对策是联系自然界“闪电”等现象,结合课堂实验探究,导出氮循环中重要的物质及其性质。 【教学难点与对策】 教学难点:氮的氧化物与氧气、氮气混合后溶于水的情况分析;对策是通过已知化学方程式推出未知化学方程式,分析解决难点。 【教学媒介及教学素材】 相应教学媒体、课件。 第1课时氮在自然界中的循环及氮的固定 【教学过程设计】

以氮氧同位素实现对氮循环的研究

以氮氧同位素实现对氮循环的研究 刘雨情 中国地质大学环境学院环境科学与工程 摘要::综述了生物固氮、微生物吸收同化、有机氮素矿化、硝化和反硝化的反应机理及反应过程中的同位素分馏,提出了微生物驱动氮循环的简要模型。微生物驱动的氮循环中不同过程有不同的同位素分馏特征,生物固氮、土壤有机氮矿化过程中分馏效应小,而吸收同化、硝化和反硝化过程中同位素分馏较大,利用各个过程不同的同位素分馏特征可示踪含氮物质的来源、转化和迁移等。通过对氮氧同位素的示踪研究相关文献的阅读,加强了本人对氮循环的了解,利于本人在研究生期间对地表径流中氮元素的研究。 关键词:氮循环,氮氧同位素,微生物,反硝化 简介 在微生物参与氮循环各个过程中氮同位素有不同的变化特征,同位素不同的分馏程度可用来表征氮素的来源、转化、迁移等。微生物是氮循环的驱动泵,生物固氮输入氮,而反硝化输出氮。一方面使氮循环不被中断,另一方面维持生态系统氮平衡。在微生物驱动的氮循环过程中,各氮化物来源并不单一,形态改变以及迁移方式也多种多样,同时也相互联系,如硝化与反硝化能同时产生NO2,不同来源的NO2-可继续硝化,或反硝化以及还原反应,同化与反硝化也会竞争共同的底物NO3-。氮循环过程如图1所示[1]。由微生物介导的氮素循环诸过程,包括生物固氮,硝化和反硝化作用等均可能使氮素发生同位素分馏[2-4]。

图1氮循环简图 稳定同位素与其他技术相比,其优点在于可以无干扰地对生态和环境科学问题进行定量化研究。稳定氮同位素技术是研究陆地生态系统中氮循环最科学有效的方法之一[5-8]。 氮的稳定同位素主要有两种:14N和15N,一般以大气的氮同位素分馏为标准,即15N大气=0[9,10]。在生物固氮的过程中,15N/14N的分馏很少,多数人认为分馏系数一般为0,即15N固氮=15N大气[11]。 1固氮、矿化(氨化)、氮的吸收同化 1.1生物固氮 在微生物的作用下,将大气环境中氮气转化为氨的过程。 自然状态下,氮气中的氮分子都是以两个三键相连的氮原子组成,键能为940.5kJ/moI,化学行为极为稳定,动植物都不能直接利用。然而很多原核生物(Procaryote)能把分子氮还原为氨,生物固氮反应是原核生物专有的。固氮的总反应式[12]可表述为: N2+16mgATP+8e-+8H+———2NH3+16mgADP+16Pi+H2(1)

《氮的循环》知识点总结

第2节 氮的循环 1 氮在自然界中的循环 1.自然界中氮元素循环示意图 大 气 中 的 N 2 动物粮食作物无 机 氮 闪电 合成氨 汽车尾气 根瘤菌 有 机 氮铵盐 硝酸盐 硝化细菌 地 下 水 细菌 2.主要形式 (1)游离态→化合态 ①是豆科植物根部的根瘤菌,把氮气转变为硝酸盐等含氮化合物; ②放电条件下,与氧气结合为氮氧化合物,并随降水进入水体中; ③合成氨工厂、汽车发动机都可以将一部分氮气转化成化合态。 (2)化合态→游离态:硝酸盐在某些细菌作用下转化成氮气。 (3)化合态→化合态:化石燃料燃烧、森林和农作物枝叶燃烧所产生的氮氧化合物通过大气进入陆地和海洋,进入氮循环。 【领悟·整合】 氮是维持高等动植物生命活动的必须元素,因此,氮的循环涉及到地球上生物圈的各个方面。人类活动也在逐渐的影响到氮循环。所以,认识氮的循环,就把我们将要学习的物质置于“氮的循环”这个大的背景下,将会更有利于同学们掌握氮及其化合物的性质。 3.氮气与氮的固定 (1)氮气的物理性质:无色无味气体,难溶于水,与空气密度相近。 (2)氮气的化学性质:

【知识·链接】 氮气属于双原子分子,两个氮原子之间的作用非常强。因此,氮气分子稳定,化学性质不活泼,但要注意,N 2一旦吸收能量变为N 原子则性质较活泼。在高温或放电时可与某些物质反应,N 表现为既有氧化性,又有还原性。 ①与 O 2的反应 在放电条件下,氮气跟氧气能直接化合生成无色的一氧化氮(NO )。反应式为:N 2+O 2 2NO 说明:在雷雨天气,汽车的发动机中均可以发生该反应。在该反应中,N 2 表现出还原性。 ②与H 2反应 N 2+3H 2 高温、高压催化剂 2NH 3 说明:a 该反应是工业上合成氨的反应原理,具有非常重要的现实意义。在该反应中,N 2表现出氧化性。 b 在氮气跟氢气反应生成氨的同时,氨气也在分解生成氮和氢气。像这样同时向正反两个方向进行的反应称为可逆反应。在可逆反应的化学方程式中用“ ”代替“=”。 (3)氮的固定 ① 定义:将空气中游离的氮转变成氮的化合物的方法叫做氮的固定。 ② 分类: 氮的固定 自然固氮 人工固氮 高能固氮(闪电,约占10%) 生物固氮(约占90%) 合成氨 仿生固氮

氮的循环教案

氮的循环教案. 氮的循环 一、教材分析(一)知识脉络氮及其化合物是元素化合物知识的重要组成部分。本节教材通过闪电这一自然现象,激发氮气、—学生思考自然界中的含氮物质,通过自然界中的氮循环,引出氮循环中的重要物质、氨、铵盐、硝酸等,然后通过观察思考、实验探究认识这些重要物质的性质、NONO、2用途。在学习过程中了解人类活动对自然界氮循环和环境的影响。(二)知识框架(氮

气的性质,氮的固定) 氮气与氮的固定 硝酸及其应用氨与铵态氮肥氮的循环(氨的性质,铵盐的(硝酸的性 质)性质)人类活动对氮循 富营养化)(酸雨、光化学烟雾、 (三)新教材的主要特点:从培养学生终身发展所必备的知识和能力出发,重点介绍重要代表物的性质与用途,同 时注重培养学生的观察能力和综合分析问题的能力。 二、教学目标(一)知识与技能目标1、了解自然界中的氮循环及人类活动对氮循环的影响; 2、通过了解生物固氮和人工固氮形式,认识N 、NO 、2NO的性质;2 3、通过观察思考活动,认识NH、铵盐的性质及铵态3氮肥的使用问题; 4、通过观察思考活动,认识 HNO的性质。3(二)过程与方法目标 1、培养学生通过观察实验现象,总结分析

物质性质的能力; 2、初步体会物质的浓度对化学反应产物的 影响,进一步认识实验中变量控制的思想。(三)情感态度与价值观目标1、通过介绍合成氨发展的艰辛历程,体会从实验室研究到工业生产的过程,渗透化学与技术关系的教育; 2、通过介绍酸雨,光化学烟雾和富营养化 等环境问题,了解人类活动对氮循环的影响,树立保护环境的意识。 三、教学重点、难点(一)知识上重点、难点 重点:氮气、氨、铵盐和硝酸的性质。 难点:硝酸的氧化性。 (二)方法上重点、难点培养学生通过观察实验现象总结分析物质性质的能力,并使学生初步体会物质的浓度对化学反应产物的影响,进一步认识实验中变量控制的重要性。 四、教学准备 (一)学生准备 1、预习第二节-氮的循环 2、查找氮循环的资料,小组合作画出氮循

氮循环

氮循环的基本原理 介绍氮循环的基本原理,以及如何利用氮循环保证水族生态环境的稳定“物质既不会被创造,也不会被消灭,只能从一种形式转换成另一种形式。”——拉瓦锡 对于一个新建的水族箱来说,头几个星期至关重要,因为这是其水体生态建立的过程。在把鱼放入水族箱之前,我们一定首先为它们准备好居住环境。建立起良好的氮循环,是其中一个重要的工作。 鱼的废物、吃剩的食物,以及其他累积的有机物不会自己消失,它们会被微生物分解,产生有毒的物质。不过大自然是聪明的,一些生物会把这些分解物转变成能被其它生物利用的新物质。这些分解物中最主要的是氮基物质,这个逐渐分解的过程称为氮循环。能够造成这种变化的是一种微生物—硝化细菌(nitrifying bacteria),在自然界中它会分解氮化合物。在水族箱刚建好时会有少量的硝化细菌存在(可能来自水或底砂等,也有专门的硝化细菌出售),这就是后期培养的基础。在头几个星期里,我们要让这种细菌大量繁殖直到它们能够分解处理水中的废物,就是我们常说的“养水”。只有在水养好后,才能将鱼放到缸中。这个过程大概需要2-6个星期。 氮(N)对生物来说是非常重要的化学元素,因为它可以形成

生物必不可少的两种有机物:蛋白质和核酸。自然界的氮主要以氮气(N2)的形式存在于空气中,虽然空气中氮气的含量很多,但大多数生物无法直接利用它,只有一些特殊的菌类,主要是蓝、绿藻类(cyanobacteria),能够吸收N2,用以合成氮基化合物。这个过程叫氮固定。藻类被其他生物吃掉,这些生物又再被生物链中更高级别的生物吃掉,最后氮化合物在整个生态系统中传播开来。 当这些氮化合物被释放(生物死亡,或通过其脱落物、排泄物)时,它们被细菌分解,分解的主要产物之一是氨(NH3)。氨在水中与水结合,形成氢氧化铵(NH4OH)。这是毒性比较大的物质,能使鱼类血液中的蛋白质变性而失去生理功能,当水体中氨浓度超过0.2ppm时就会造成鱼类急性死亡。高浓度的氢氧化铵(即氨水)是强烈的腐蚀剂。氨对鱼来说是非常危险的物质,它的毒性随温度,PH值和水中的盐分而不同。由于氨水呈碱性,在越呈酸性(PH<7)的水中,氢氧化铵就越被压制,反之在越呈碱性(PH>7)的水中,它的毒性就越大。氨可以被亚硝化细菌分解,转变成亚硝酸(NO2-),这个过程成为亚硝化: 2NH3+3O2--->2HNO2+2H2O+热 HNO2(亚硝酸)也溶于水,释放亚硝酸根离子(NO2-)。高浓度的亚硝酸盐对植物和动物也是有害的,但幸好它会被硝化细菌继续分解成硝酸盐(NO3-),这个过程成为硝化:

高一化学必修一自然界中氮的循环、氮气及其氧化物

高一化学必修一 3.2氮的循环(3课时) 第一课时:自然界中氮的循环、氮气及其氧化物 课时达标 1(原创)关于氮气的性质的说法中,错误的是() A.通常情况下,氮气性质很不活泼 B.可在氧气中燃烧生成一氧化氮 C.氮气的化学性质比较稳定,其原因是两原子间的结合比较牢固 D.跟氢气在一定条件下发生反应,氮气是氧化剂 2.下列说法不正确的是 A.氮在自然界中既以游离态存在又以化合态存在。 B.氮元素是构成生命的基本元素 C.大气、陆地和水体中的氮元素在不停地进行着氮的循环。 D.仿生固氮是一种自然固氮 3.(原创)下列变化中不属于氮的固定的是() A.工业上合成氨 B.雷雨天氮气被氧化为氮的氧化物 C.豆科作物的根瘤菌使空气中的氮转化为氨 D.由氨制备碳酸氢铵或硫酸铵 4.(原创)发射卫星的运载火箭,其推进剂引燃后发生剧烈反应,产生大量高温气体从火箭尾部喷出。引燃后产生的高温气体主要是CO2、H2O、N2、NO,这些气体均为无色,但在卫星发射现场却看到火箭喷出大量红烟。产生红烟的原因是() ( ) A.高温下N2遇空气生成NO2 B.NO遇空气生成NO2 C.CO2与NO反应生成CO与NO2 D.NO和H2O反应生成H2和NO2 5.(变式)N2与其他单质化合,一般需要高温,有时还需要高压条件,但金属锂在常温、常压下就与N2化和生成氮化锂,其原因可能是①此反应过程可能吸收能量②此反应过程可能释放能量③此反应中可能氮分子不必先分解为原子④此反应中氮分子可能先分解为原子() A.①② B.②④ C.②③ D.①④ 6.(变式)下列对氮的氧化物的叙述中,正确的是() A.氮的氧化物都是无色气体 B.氮的氧化物都难溶于水 C.氮的氧化物都是酸性氧化物 D.氮的氧化物都是大气污染物 7(变式)在体积为V L的密闭容器中,通入a mol NO 和 b mol O2,反应后容器内氮原子和氧原子数之比为() A.a/b B.a/2b C.a/(a+2b) D.a/2(a+b) 8.采用不同的分类方法,可以将非金属氧化物分为不同的类型。例如从某种角度上讲可将CO2、SO3、P2O5、Cl2O7等归为一类,则下列氧化物中与他们同属于一类的是()

高三第二轮复习氮元素在自然界中的循环(教案)

氮元素在自然界中的循环(教案) 教学目标: 1.学生能自己构建有关氮元素的知识网络图,形成归纳整理的意识 2.通过有关的习题,了解知识点之间的相互联系和考察方法 3.对高考26题的出题方法有一定的认识,为以后知识的巩固和复习方法做铺垫 教学重难点:对新信息的处理和应用 教学过程: 一、自然界中的氮循环 (展示氮元素的循环图) 在我们的生产生活中,氮元素的存在具有其举足轻重的作用,而自然界中的氮循环则显示了氮单质和含氮化合物之间微妙的转化关系。 大气固氮和人工固氮过程包含了部分含氮化合物之间的转化关系,请结合已有的无机元素知识,绘制一张与氮元素有关物质之间的相互转化的关系图,来构建并巩固有关氮元素的知识网络体系。(展示其中的几种知识网络图,并指出不同价态的氮元素所体现的主要的化学性质。) 从物质分类角度体现了:“气态氢化物——非金属单质——氧化物——酸——盐”之间的转化关系,将所学知识以网络图的形式进行整理后,能将元素化合物知识进行串联和系统化。该整理方法同样适用于C 、S 、Cl 等非金属元素知识的整理。 上图还体现了N 多种化合价的存在形式及相应物质的性质。

生物固氮的方法主要体现了氮元素在有机中的循环过程。常见如氨基酸、蛋白质中的氨基形式存在(显碱性,可与羧基形成肽键),还有很多有机中的含氮化合物在医学和制药学上有重要的作用,在这里不做拓展,有兴趣的同学可以自己查阅有关资料。 二、常见含氮化合物的应用 部分含氮化合物在科学技术和生产中有重要应用,如叠氮化钠(NaN 3),无色易溶于水结晶性粉末,用于有机合成和无机、分析化学,汽车安全气囊,也是降压药物的主要成分。 叠氮酸(HN 3)是无色有刺激性气味的液体,对热十分稳定,受撞击就爆炸,常用于引爆剂。 联氨(H 2N 4)具有很高的燃烧热,可用作火箭和燃料电池的燃料,是一种强还原剂,可用来去除锅水和热水加热系统中的氧,以减少对设备的腐蚀。 当题中出现我们所不熟悉的物质时,我们可以通过认真阅读信息,抓住信息特征,以已有知识为桥梁来解决有关问题。 例1:氮元素可以形成多种离子,如N 3-、-3N 、-2NH 、+4NH 、+52H N 、+63H N 等,已知+5 2H N 与+63H N 是由中性分子结合质子形成的,有类似于+4NH 的性质,另外氮与氢也能形成NH 3、 N 2H 4、N 3H 5、N 4H 6等物质。 (1)-2NH 的电子式为____________ N 2H 4的电子式为____________ (2)形成+52H N 的中性分子的结构式是_____________________。 (3)写出+63H N 在强碱溶液中反应的离子方程式:_____________________________。 (4)氨显碱性的原因在于NH 3分子中的N 原子具有孤对电子,它能通过配位键结合水中的H +,使水电离出OH -,其过程可以表示为NH 3+H 2O NH 4++OH - 。试问N 2H 4与足量盐酸反应的化学方程式: 。 答案:(1) (2) (3)+63H N +OH -====N 3H 5+H 2O (4)N 2H 4+2HCl =N 2H 6Cl 2 知识储备:化学用语(如电子式、结构式、化学反应方程式、离子反应方程式等)的正确表达; 例2:叠氮化合物应用广泛,如NaN 3可用于汽车安全气囊,Hg(N 3)2可作雷管的起爆剂。,工业上制备NaN 3的化学反应为: a : N 2H 4(联氨) + HNO 2 → HN 3(叠氮酸) + H 2O (未配平); b : HN 3 + NaOH →NaN 3 + H 2O (1)上述反应a 中氧化剂是与还原剂的物质的量之比为_____,NaN 3受撞击时迅速分解为两种单质,该反应的化学方程式为 ,每生成4.3g HN 3时,消耗联氨的物质的量为 。 知识储备:

第3章第3节《自然界中的氮循环》习题2

《自然界中的氮循环》习题 一、单选题 1.起固定氮作用的化学反应是() A N2与H2在一定条件下合成NH3 B NO与O2反应生成NO C NH3被O2氧化成NO和H2O D 由NH3制备化肥NH4HCO3 2.Murad等三位教授最早提出NO分子在人体内有独特功能,近年来此领域研究有很大进展,因此这三位教授荣获了1998年诺贝尔医学及生理学奖。关于NO的下列叙述不正确的是() A NO可以是某些含低价N物质氧化而来的产物 B NO不溶于水 C NO可以是某些含高价N物质还原而来的产物 D NO是红棕色气体 3.将盛有氮气和二氧化氮(假设无N2O4)混合气体的试管倒立于水中,经过足够长时间后,试管内气体的体积缩小为原来的一半,则原混合气体中氮气与二氧化氮的体积比是() A 1:1 B 1:2 C 1:3 D 3:1 4.发射卫星的运载火箭,其推进剂引然后发生剧烈反应,产生大量高温气体从火箭尾部喷出。引然后产生的高温气体主要是CO2、H2O、N2、NO,这些气体均为无色,但在卫星发射现场看到火箭喷出大量红烟,产生红烟的原因是() A 高温下N2遇空气生成NO2 B CO2与NO反应生成CO和NO2 C NO遇空气生成NO2 D NO和H2O反应生成H2和NO2 5.现在城市每日空气质量报告中涉及的污染物主要指的是() A SO3、NO2、尘埃 B CO、NO2、尘埃 C SO2、NO D SO2、NO2、可吸入颗粒物 6.下列叙述的内容与光化学烟雾无关的是() A 引起大气污染的氮氧化物主要是NO、NO2 B 化石燃料的燃烧产生CO和粉尘污染大气 C、汽车尾气是城市大气中氮氧化物的主要来源之一 D 氮氧化物和碳氢化合物受太阳紫外线作用,发生光化学反应产生的有毒物质混合在一起形成浅蓝色烟雾