区域发展阶段

第二节 区域发展阶段

[学习目标]

1.知道衡量区域发展水平的三个常用指标及人文发展指数这个综合性指标。

2.掌握区域不同发展阶段的特点;能以某区域为例,比较不同发展阶段地理环境对人类生产和生活 方式的影响。

一、区域发展的衡量指标和空间结构演化

1.衡量指标

(1)常用指标有: 、 、 。 (2)综合性指标:如人文发展指数(HDI),就是通过 、教育程度和

三项指标来反映一个区域的总体发展水平。 2.区域空间结构的演化

(1)影响因素: 、 、 、 等。 (2)发展趋势: ……的总体发展趋势。 思考 有人说“人均收入高的地区即为发达地区”,这种说法正确吗?为什么?

为什么区域空间结构的演化表现出平衡—不平衡——平衡……的总体发展趋势?

知识点拨

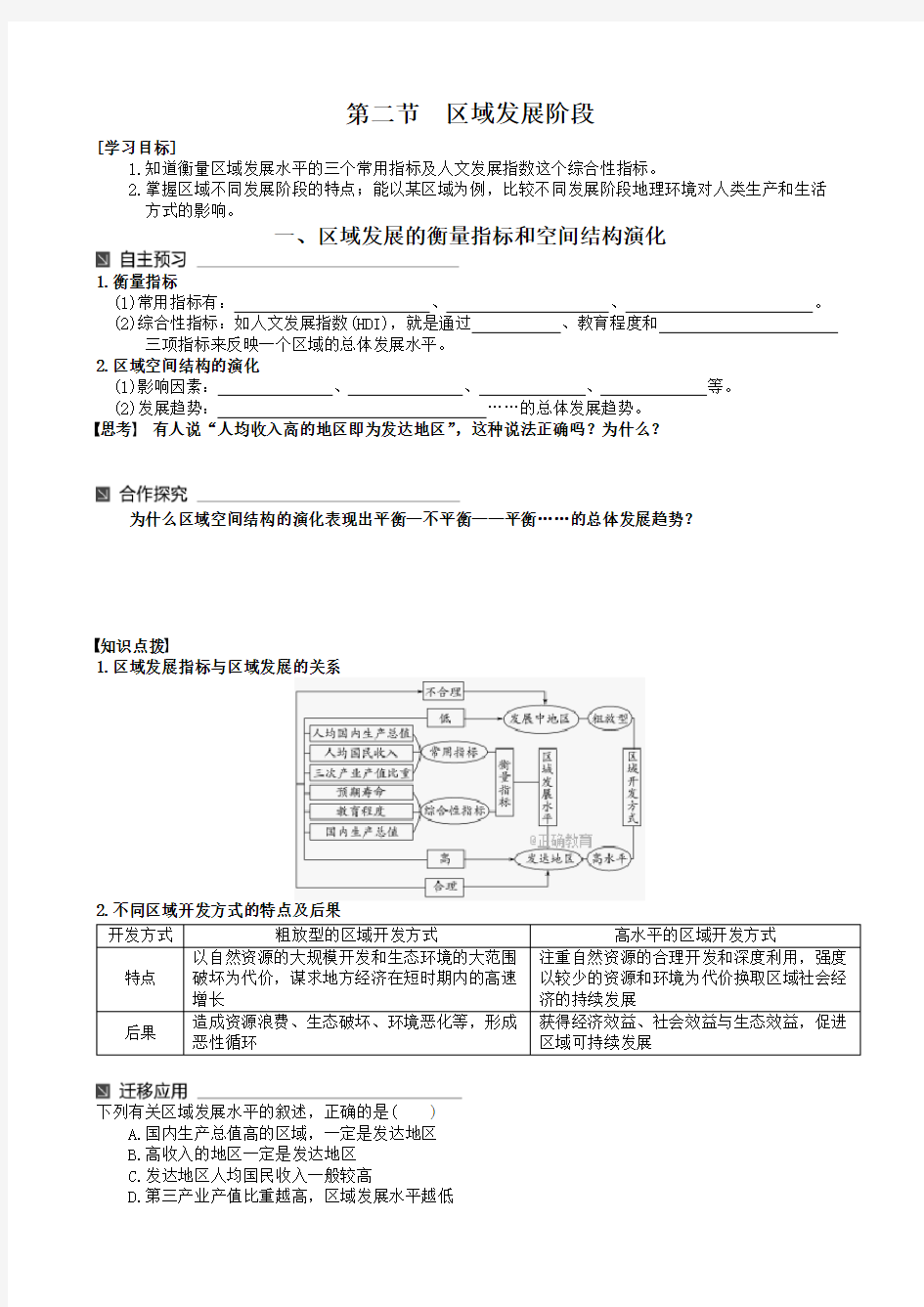

1.区域发展指标与区域发展的关系

2.不同区域开发方式的特点及后果

下列有关区域发展水平的叙述,正确的是( )

A.国内生产总值高的区域,一定是发达地区

B.高收入的地区一定是发达地区

C.发达地区人均国民收入一般较高

D.第三产业产值比重越高,区域发展水平越低

二、以传统农业为主体的发展阶段

1.产业结构:占较大比重,工业化处于起步阶段,以和

为主体。

2.经济特点:表现出典型的特征。

3.区域发展状态:处于状态。

思考为什么在以传统农业为主体的发展阶段,人地关系基本上是协调的?

1.在美国地图上找出匹兹堡,说出它的地理位置特点。

2.在区域发展的初期阶段,某一优势因素,如矿产、能源、农副产品、地理区位等,往往成为地区经济

成长的突破口,并由此形成支柱产业。就此问题,阐述你的观点。

知识点拨以传统农业为主体的发展阶段的特点

社会经济发展水平:相当低,人均国内生产总值很少,工业化处于起步阶段。

内部经济差异:较小,缺乏拥有雄厚实力的大型中心城市,整个区域处于低水平均衡状态。

三次产业状况:传统农业占有较大比重,工业以资源型工业和劳动密集型加工制造业为主体。

对外开放程度:较低,表现出典型的自给自足特征。

结合材料和图,回答问题

乍得湖地处撒哈拉沙漠南缘,水位常随季节变化,湖面伸缩性很大。它是一个国际湖泊,有3000多万人靠乍得湖为生。随着人口不断增长,沿湖国家不仅利用湖区发展渔业、利用湖滨草原发展畜牧业,而且在湖滨地带大规模开辟农田,引水灌溉,建立粮食生产基地。为了在干旱环境下获取更多的水源,一些

国家甚至在水源河上建坝截水。

根据以上材料,分析乍得湖沿湖地区处于区域的哪个发

展阶段?有哪些特点?

三、工业化阶段

1.产业结构:比重迅速上升,表现出加速发展的趋势。

2.经济特点:区域内部的大为加强,社会经济表现出明显的增长态势。

3.区域发展状态:处于状态。

思考目前,我国城市化水平明显加快,我国的城市大多处于区域发展的什么阶段?

1.在上图中找到芝加哥、底特律、克利夫兰和布法罗,分析 它们的地理区位特点。

2.美国东北部工业区的成长阶段与初期阶段相比,在产业结构和空间结构上发生了怎样的变化?导致这些变化的原因是什么?

3.联系上述材料,说一说我国在西部大开发的过程中,应该注意哪些问题?

知识点拨 1.工业化阶段

社会经济发展水平:表现出明显的不平衡增长态势。 内部经济差异:相继出现一系列规模较大的中心城市和工业基地,整个区域处于不平衡的加速发展状态。 三次产业状况:第二产业比重迅速上升,第三产业加速发展,劳动力由农业向工业和服务业大规模转移。 对外开放程度:逐步提高。

2.东北老工业基地区位优势、面临的问题及应采取的措施

东北地区在经济体制转轨和市场化过程中,工业出现了严重的不适应症——企业步履维艰、经济效益严重下滑、改制困难等。为此国务院多次召开常务会议,研究实施东北地区等老工业基地振兴战略问题。据此完成1~2题。

1.东北原有工业体系形成的主要因素是( )

A.有悠久的农垦历史,有良好的农业基础

B.历史上是人口稠密的地区,有丰富的劳动力资源

C.自然资源种类多、数量大,地区组合好,工业接近原料、燃料地

D.河网密布,有十分便利的水运条件

2.关于振兴东北老工业基地的叙述,正确的是( )

A.目前东北老工业基地所面临的主要问题是,如何改变原有的计划经济体制,全面改造提升加工制造

业,使之成为高水平、高技术和高效益的工业基地

B.东北工业基地的工业特色是石化工业、大型机械制造、纺织工业、汽车制造、森林工业较为发达

C.东北工业基地的地理位置优势是与俄罗斯、蒙古接壤,又邻近韩国、日本

D.东北工业基地发展脱困的最主要障碍是政策问题

方法技巧图示法记忆工业化阶段的相关知识

四、高效益的综合发展阶段

1.产业结构:加工制造业向和全面升级,的

增长速度和产值比重明显地超过第二产业。

2.经济特点:成为区域发展的主导力量,现代化的网络和网络逐步形成。

3.区域发展状态:处于状态。

思考“我来到了外滩,非常惊讶,那浑浊而滔滔不绝的江水,怎么没有筑坝?可是无数摩天大楼的气势却超过了长江三峡!黄浦江大桥如同钢铁蝙蝠飞翔在南浦,东方明珠塔在那里发笑,晚霞没有她绚丽!”文中描述区域发展的主导力量是什么?

阅读教材P11~12活动探究材料,回答下列问题。

(1)分析导致美国东北部工业区经济衰退的原因。

(2)处于衰退阶段的区域,原先的发展优势还存在吗?其人地关系会怎样变化?

知识点拨高效益的综合发展阶段的特点

(1)社会经济发展水平:工业化、城市化推进到比较高的水平,加工制造业向资金密集型和技术密集型

全面升级。

(2)内部经济差异:逐渐缩小,现代化的交通运输网络和信息商务网络逐步形成。

(3)三次产业状况:第二、三产业在国内生产总值中占相当大的比重,第三产业的增长速度和产值比重

超过第二产业。

(4)对外开放程度:大幅度增强。

高效益的综合发展阶段,科技、教育、金融、贸易、信息、旅游等部门成为推动区域经济增长的重要力量,尤其是高科技成为区域发展的主导力量。回答1~2题。

1.下列属于高新技术产业区的是( )

A.日本的九州

B.美国东北部工业区

C.中国东北工业基地

D.德国的鲁尔工业区

2.某一地区环境优美,交通便利,高等院校云集,则该地区应优先发展( )

A.资源密集型工业

B.劳动密集型工业

C.资金密集型工业

D.技术密集型工业

方法技巧如何分析一个区域的发展阶段

分析一个区域的发展阶段时要考虑产业结构、空间结构和区域发展状态三大要素:

(1)产业结构

?

??

?

?

(2)空间结构?

???

?

交通、信息网络

(3)区域发展状态。

专项提能2 区域发展阶段图的判读

(1)找图例:根据上图图例,找出图中三个阶段中

产业、交通、城区面积的分布状况。

(2)找变化:通过三个阶段图的对比,找到区域分

别在哪些方面出现的变化。

(1)析变化:阶段一到阶段二,煤矿数量增多,产业

部门增多,铁路、公路出现,城区扩大; 阶段二到阶段三,煤矿、钢铁等减少, 电子工业出现,飞机场和高速公路出现。

(2)析原因:阶段一到阶段二,由于区域经济发展,

产业结构多元化,交通方式多样化; 阶段二到阶段三,随着科技的发展和环境 的整治,区域的产业结构与环境出现了新 的变化。

阶段一煤炭资源丰富,区域处于起步阶段;

阶段二随着资源开采,区域处于快速发展阶段,该阶段生态环境遭到破坏; 阶段三处于区域综合发展阶段,该地区进行了大规模的整治。

下图为某一地区的区域发展过程图。读图完成(1)~(2)题。 (1)图中可以反映出( )

A.区域发展速度不断加快

B.交通网络系统不断完善

C.产业结构优化,第二产业比重逐渐提高

D.区域内联系逐渐增强,与区外联系逐渐减弱 (2)一般在区域发展晚期( )

A.核心区域的发展速度显著高于外围空间

B.区域发展处于不平衡的加速发展状态

C.区域内部的发展差异逐渐增大

D.高科技成为区域发展的主导力量 知识小结

读倒“U ”型区域发展规律图,完成1~2题。 1.关于图示发展阶段,叙述

正确的是( ) A.①发展阶段社会经济发展水平较高 B.②是高效益的综合发展阶段

C.③为以传统农业为主体的发展阶段

D.①—②—③体现了平衡—不平衡—平衡的发展趋势

2.从全国来看,目前我国仍

处于图中( ) A.① B.②

C.③

D.①②

3.阅读下面的一则材料,完成下列问题。

大庆市位于黑龙江省西南部,松嫩平原中部,过去是一片茫茫荒原,人烟稀少。20世纪50年代后期,我国在松嫩平原开发建设了大庆油田。到2007年年底,大庆油田累计生产原油19.5亿吨,发展成为名副其实的“石油城”。随着石油开采量的不断增加,大庆面临着资源枯竭的问题。为避免矿竭城衰的命运,大庆正进行二次创业,到2010年,初步形成石油、石化、地方经济三足鼎立的产业格局。

(1)20世纪50年代以前,大庆处于阶段。这时,人类对环境的影响

_________,区域的产业结构和空间结构比较________,人地关系基本________。

(2)20世纪60年代到21世纪初,石油工业一直是大庆的主导产业,城市规模迅速扩大,处于区域

______________阶段。

(3)进入21世纪,大庆面临资源枯竭的问题,经济发展结构性矛盾日益突出。大庆正在进行的“二次创业”,

说明它正在努力向区域阶段迈进。

(4)大庆市的发展变化,与________________、________________、________________等因素密切相关,

并且表现出的总体发展趋势。

巩固练习

衡量区域发展水平的综合性指标有人文发展指数等,区域开发方式有粗放型、高水平之分。据此回答1~2题。

1.人文发展指数(HDI)通过哪几个指数反映一个区域的总体发展水平( )

①预期寿命②人均国内生产总值③教育程度④国内生产总值

A.①②③④

B.①②③

C.①③④

D.②③④

2.在高水平的区域开发中,应该注重 ( )

①自然资源的合理开发②自然资源的大规模开发③谋求地方经济在短期内的高速增长

④强调以较小的资源和环境代价换取区域社会经济的持续发展

A.①③

B.②④

C.①④

D.②③

尼日尔是世界上最不发达的国家之一。经济以农牧业为主,工业基础薄弱。但采矿业比较发达,铀矿资源丰富,自1959年发现铀矿后,现已探明铀矿储量为21万吨,居世界第五位,已先后成立3家合资企业。结合所学知识,完成3~5题。

3.说“尼日尔是世界上最不发达的国家之一”的衡量指标通常是( )

①人均国内生产总值②三次产业产值比重③人均国民收入④预期寿命

A.②③④

B.①③④

C.①②④

D.①②③

4.尼日尔目前处于________的发展阶段( )

A.以传统农业为主体

B.工业化

C.高效益的综合

D.不平衡的加速

5.下面关于尼日尔的叙述,正确的是( )

A.第一产业就业比重大

B.矿业就业比重大

C.现阶段城市化水平较高

D.人均国内生产总值较高

6.关于三个城市三次产业变化的叙述,正确的是( )

A.广州市第三产业的增幅最大,在国民经济中所占的比重也最大

B.深圳市第二产业增幅最大,在国民经济中所占的比重也最大

C.广州市第一产业增长明显,对国民生产总值的贡献大于第二、第三产业

D.北京市第二产业的增幅和在国民经济中所占比重都大于第三产业

7.三个城市处于区域发展的阶段是( )

A.以传统农业为主体的发展阶段

B.工业化阶段

C.高效益的综合发展阶段

D.传统农业向工业化过渡阶段

8.深圳市作为我国改革开放的窗口,今后发展需要( )

①与香港、广州市一起构建珠江三角洲地区的城市群,增加竞争力

②加强海水淡化,解决水资源问题

③继续引进外资,形成“遍地开花,分散发展”的格局

④加快新能源开发和资源跨区域调配工程,解决能源不足问题

A.①②

B.②③

C.③④

D.①④

我国某地区2008年人均GDP突破1万美元,平均预期寿命81岁。右图表示“该地区产业结构变化示意图”。读下图完成9~10题。

9.该地区在20世纪90年代所处的发展阶段是( )

A.传统农业阶段

B.工业化起步阶段

C.工业化阶段

D.高效益的综合发展阶段

10.下列有关该地区21世纪以来发展特点的叙述,正确的是( )

A.第一产业产值出现负增长

B.第二产业比重下降最快

C.第三产业占主导

D.以技术密集型、劳动密集型企业为主

区域的发展一般可以分为三个阶段:初期阶段、成长阶段和衰落阶段。

初期阶段主要表现为以传统农业为主体,成长阶段可分为工业化阶段和高效

益的综合发展阶段。结合下图,回答11~12题。

11.在区域发展的初期阶段,下列关于区域内的产业

结构及产业特征的说法,正确的是( )

A.第二产业所占的比重迅速上升,第三产业表现出加速发展的趋势

B.传统农业占有较大的比重,工业化处于起步阶段

C.工业化起步是源于本阶段科技的创新

D.人地关系的不协调已表现得比较明显

12.图中A、B、C各点分别代表区域发展不同时期的产业结构特征。从区域发展的过程来看,其正确的

顺序应该是( )

A.A—B—C

B.B—C—A

C.C—A—B

D.B—A—C

13.E市位于内蒙古西南部,自然资源丰富,以羊(羊毛和羊绒制品)、煤(煤炭)、土(稀土)、气(天然气)

著称。根据下列材料,结合所学知识,完成下列问题。

材料一1990~2005年E市土地利用类型变化。

材料二2008年E市规模以上工业增加值构成。

材料三2008年E市三次产业构成。

(1)影响该市“羊”产

业布局的主导区位因素是______。2008年该市的支柱工业部门

是__________________。

(2)E市处于区域发展的______________阶段,在该阶段,劳动力向____________和__________大规模转移。

(3)目前,E市的区域空间结构具有哪些特点?

14.阅读下列材料,回答问题。

材料一吉林省加大结构调整力度,突出重点和主攻方向,扬长补短,产业结构从汽车、石化“二人转”

升级为群星辉映的产业“大舞台”,努力使经济尽快走上协调增长的轨道。

材料二

材料三

(1)过去的吉林省老工业基地是汽车、石化唱“二人转”。试分析其汽车、石化产业发展的优势条件,并说

明这种发展模式存在的问题。

(2)振兴东北老工业基地是我国区域均衡发展的重大战略,结合材料一、二,描述吉林省的产业结构特征。

(3)判断吉林省目前所处的区域发展阶段,并描述该阶段的发展特征。

区域经济差异理论述评 区域经济差异理论述评 区域经济差异理论述评摘要:区域经济差异一直是区域经济学研究的核心问题之一,也是世界各国经济发展过程中的一个普遍性问题。文章对西方学者研究区域经济发展过程中的区域差异问题所提出的区域均衡发展理论和区域非均衡发展理论作了评述。 关键词:区域经济差异理论研究 一、主要的区域均衡发展理论简介与评述 1.赖宾斯坦的临界最小努力命题论。主张发展中国家应努力使经济达到一定水平,冲破低水平均衡状态,以取得长期的持续增长。不发达经济中,人均收入提高或下降的刺激力量并存,如果经济发展的努力达不到一定水平,提高人均收入的刺激小于临界规模,那就不能克服发展障碍,冲破低水平均衡状态。为使一国经济取得长期持续增长,就必须在一定时期受到大于临界最小规模的增长刺激。 2.纳尔森的低水平陷阱论:以马尔萨斯理论为基础,说明发展中国家存在低水平人均收入反复轮回的现象。不发达经济的痼疾表现为人均实际收入处于仅够糊口或接近于维持生命的低水平均衡状态;很低的居民收入使储蓄和投资受到极大局限;如果以增大国民收入来提高储蓄和投资,又通常导致人口增长,从而又将人均收入推回到低水平均衡状态中,这是不发达经济难以逾越的一个陷阱。在外界条件不变的情况下,要走出陷阱,就必须使人均收入增长率超过人口增长率。 3.罗森斯坦—罗丹的大推进论。主张发展中国家在投资上以一定的速度和规模持续作用于各产业,从而冲破其发展的瓶颈。此论在发展中国家较有市场,原因在于它的三个“不可分性”的理论基础即社会分摊资本的不可分性、需求的不

可分性、储蓄供给的不可分性以及外部经济效果具有更能说服人的证据。 4.纳克斯的贫困恶性循环论和平衡增长理论。资本缺乏是阻碍不发达国家经济增长和发展的关键因素,是由投资诱力不足和储蓄能力太弱造成的,而这两个问题的产生又是由于资本供给和需求两方面都存在恶性循环:但贫困恶性循环并非一成不变,平衡增长可以摆脱恶性循环,是扩大市场容量和造成投资诱力的一种必须的方法。 上述理论应用在区域经济中就形成了区域均衡发展理论,它不仅强调部门或产业间的平衡发展、同步发展,而且强调区域间或区域内部的平衡(同步)发展,即空间的均衡化。认为随着生产要素的区际流动,各区域的经济发展水平将趋于收敛(平衡),因此主张在区域内均衡布局生产力,空间上均衡投资,各产业均衡发展,齐头并进,最终实现区域经济的均衡发展。 均衡发展理论的缺陷之一在于忽略了一个基本的事实,即对于一般区域特别是不发达区域来说,不可能具备推动所有产业和区域均衡发展的资本和其他资源,在经济发展初期很难做到均衡发展。缺陷之二,忽略了规模效应和技术进步因素,似乎完全竞争市场中的供求关系就能决定劳动和资本的流动,就能决定工资报酬率和资本收益率的高低。但事实上,市场力量的作用通常趋向增加而不是减少区域差异。发达区域由于具有更好的基础设施、服务和更大的市场,必然对资本和劳动具有更强的吸引力,从而产生极化效应,形成规模经济,虽然也有发达区域向周围区域的扩展效应,但在完全市场中,极化效应往往超过扩展效应,使区际差异加大。另外,技术条件不同也会使资本收益率大不相同,此时的资本要素流动会造成不发达区域资本要素更加稀缺,经济发展更加困难。 区域均衡发展理论显然是从理性观念出发,采用静态分析方法,把问题过分简单化了,与发展中国家的客观现实距离太大,无法解释现实的经济增长过程,无法为区域发展问题找到出路。在经济发展的初级阶段,非均衡发展理论对发展中国家更有合理性和现实指导意义。

第二节区域发展阶段(教案) 【学习目标】 1、知道衡量区域发展水平的三个常用指标以及人文发展指数这个综合性指标。 2、知道区域空间发展演化的基本规律。 【课堂导学】 探究一、衡量区域发展水平的指标 1、常用指标 通过预期寿命、教育程度和国内生产总值三项指标来反映一个区域的总体发展水平。探究二、区域发展阶段 1、以传统农业为主体的发展阶段(阅读教材第8-9页的有关内容,完成表格内问题。) 〖活动1〗(教材第9页)阅读下列材料,回答问题。 ⑴.在美国地图上找出匹兹堡,说出它的地理位置特点。 匹兹堡位于美国东北部五大湖区的东南部,阿巴拉契亚山脉的东北部,附近煤炭资源丰富,通过运河与五大湖相通,水陆交通便利。 ⑵.匹兹堡附近拥有优质大煤田。但为什么直到19世纪中叶以后,匹兹堡才逐渐发展成为大型钢铁基地? 19世纪以前,由于区域发展水平低,开发规模小,丰富的煤炭资源得不到大规模开发,区域优势得不到充分发挥。 随着东北部工业区的崛起,尤其是宾夕法尼亚运河的开通和铁路的修建,区域内部的积聚作用和对外联系加强,通过五大湖和运河运进苏必利尔湖附近出产的铁矿石,匹兹堡才发展为美国的钢铁工业中心。 ⑶.在匹兹堡由毛皮贸易场所发展成为钢铁中心的过程中,当地居民的生产生活方式会发生什么样的变化? 一部分劳动力由从事农业生产活动转变为产业工人,或从事服务性行业;并随着区域内城市化水平的提高,很多居民由乡村人口变为城市人口。 2、工业化阶段(阅读教材第9页的有关内容,完成表格内问题。)

〖活动2〗(教材第11页)阅读下列材料,回答问题。 ⑴.在美国地图上找出芝加哥、底特律、克利夫兰和布法罗,分析它们的地理区位特点。 都位于五大湖工业区,水陆交通便利,煤铁资源丰富,水源充足,地形广阔平坦,农业发达,人口密集,劳动力充足,市场广大。 ⑵.美国东北部工业区的成长阶段与初期阶段相比,在产业结构和空间结构上发生了怎样的变化?导致这些变化的原因是什么? 产业结构趋于复杂,在钢铁工业的基础上,又出现了机械、化学、纺织等工业部门。 空间结构的变化是工业化区域不断扩大,初期阶段发展起来的中心城市向周边不断扩展,形成由点到面的发展局面。 导致这些变化的原因是区域经济的发展,特别是工业化、城市化的加速推进。 ⑶.美国东北部工业区在成长阶段出现了哪些问题?这些问题对人们的生产和生活方式会产生怎样的影响? 成长阶段出现了资源短缺、环境污染、生态破坏严重和人地关系紧张等问题。 人口增多导致就业困难,区域生态环境严重影响人们生活质量,以及由于区域内资源短缺需要从外地输入大量资源导致加重交通运输压力。 ⑷.有人说,如果一个区域的环境条件较差,即使这个区域拥有丰富的资源,还是难以实现良性发展。你是否同意这种观点? 同意,区域的发展要注意经济效益和环境效益相结合,如果忽视环境效益,最终经济效益也会丧失。 ⑸.联系上述材料,说一说,在我国西部大开发的过程中,我们应当注意哪些问题? 要抓好基础设施和生态环境建设。

第三章区域经济发展的梯度理论 与辐射理论 20世纪60、70年代,区域经济学家克鲁默、海特等人,在赫克曼、威廉姆斯的不平衡发展理论和美国哈佛大学弗农等人的工业生产生命循环阶段论的基础上创立了区域发展梯度推移理论,在创立至今的40多年中,经历了静态梯度推移理论、动态推移理论、反梯度推移理论和广义梯度推移理论等四个发展阶段,而我国在改革开放之后逐渐引入不平衡发展理论的思想,进而沿用梯度理论指导整体经济的区域划分及区域经济各自的发展方向,在进入21世纪,梯度推移理论的局限性逐渐显现,广义梯度推移理论和辐射理论共同对区域经济的发展提出了设想并不断完善自身,本章希望通过对梯度理论及辐射理论的分类介绍及相互比较,探索未来区域经济理论发展的潜在方向。 第一节区域经济发展梯度理论 区域经济发展的梯度理论是建立在工业生产生命循环阶段论的基础之上,随着各国区域经济的动态发展在不断地演变和完善自身,广义梯度理论即是梯度理论发展至今拥有的第四个阶段。 一、工业生产生命循环阶段论 (一)工业生产生命循环阶段论的提出 工业生产生命循环阶段论的首创者为美国哈佛大学的弗农等人。他们认为各工业部门,甚至各种工业产品都处在不同的生命循环阶段上。它们也和生物一样,在发展过程中必然要经历创新、发展、成熟、衰老四个阶段。 为了判断一个产业部门所处的发展阶段和今后的发展前景,英国经济地理学家埃斯塔尔根据美国1947—1967年21年间各产业部门职工人数的增长率,工业增加值的增长率与工业部门在国家产业结构中的比重的升降状况,为各个工业部门进行评分。凡得分在7~10分之间的部门均归入兴旺部门,得分在3.5~6.9分之间的为停滞部门,得分在3.4分以下者为衰退部门,如表3-1所示。

区域经济增长理论与经济非均衡发展 我国区域经济发展正迎来一个新时期。如何借鉴西方主流区域经济理论为我所用,是一个亟待解决的问题。本文主要介绍区域经济的增长理论和增长模式,并结合中国实际进行简要评论。遵循发展规律,中国区域经济的路径选择是非均衡协调发展模式。 一、新古典主义区域均衡发展理论 新古典主义区域均衡发展理论源于发展经济学的经济增长理论,其代表人物有纳克斯、罗森斯坦—罗丹、鲍茨和斯坦等。 (一)罗森斯坦—罗丹大推进理论 著名发展经济学家保罗·罗森斯坦—罗丹(P.N.Posenstein-Rodan,1943)是该理论的倡导者和集大成者。该理论主张发展中国家在投资上以一定的速度和规模持续作用于众多产业,从而突破其发展瓶颈,推进经济全面高速增长。大推进理论的论据和理论基础建立在生产函数、需求、储蓄供给的三个“不可分性”上面。 (二)诺斯出口基地理论 封闭经济模型主要缺陷是没有看到贸易对经济增长的潜在作用,出口基地模型弥补了这一弱点。出口基地理论(export base theory)最初由美国经济学家诺思(North,1955)提出,后经蒂博特(Tiebout)、罗曼斯(Romans)以及博尔顿(Bolton)等人的发展而逐步完善。其理论基础是静态比较分析中的外贸乘数概念;其基本思想是:一个区域的经济增长取决于其输出产生的增长,区域外生需求的扩大是内生增长的主要原动力。根据这个理论,如果每个地区都集中力量发挥自己的优势,自由贸易会逐步平衡地区间的要素(资本和劳动力)、价格(利润和工资),从而导致地区差距不断缩小。 (三)纳克斯贫困恶性循环理论 该理论是由美国经济学家R.纳克斯(R.Nurkse,1953)提出的,纳克斯认为,发展中国家在宏观经济中存在着供给和需求两个恶性循环。从供给方面看,低收入意味着低储蓄能力,低储蓄能力引起资本形成不足,资本形成不足使生产率难以提高,低生产率又造成低收入,这样周而复始完成一个循环。从需求方面看,低收入意味着低购买力,低购买力引起投资引诱不足,投资引诱不足使生产率难以提高,低生产率又造成低收入,这样周而复始又完成一个循环。两个循环互相影响,使经济状况无法好转,经济增长难以实现。 (四)新古典主义区域均衡发展理论简要述评 新古典主义区域均衡发展理论提出以后,在一些欠发达国家和地区的区域开发中,受到了一定程度的重视;对工业化过程中片面强调工业化,忽视地区之间、部门之间的均衡协调发展的倾向有所影响;强调均衡的、大规模投资和有效配置稀缺资源的重要性以及市场机制的局限性,实行宏观经济计划的必要性,为欠发达国家和地区的工业化和区域开发提供了一种理论模式,产生了一些积极的作用。 该理论构建了一个庞大而严格的逻辑体系结构,认为经济发展动力来源于“报酬递减”、“比较优势”等,然而该理论是建立在一系列与现实相去甚远的假设条件之上的。不但把技术进步视作外生因素,没有纳入其分析框架之中,而且丢掉了区域(空间)的一个重要特征,即克服空间距离会发生运输费用。所有这一切,都与新古典主义所讲的前提条件相抵触。

区域的基本含义及区域发展阶段 知识梳理 知识点一区域的含义 1.概念:区域是指一定的地域空间。 2.特征 (1)区域具有一定的界线。有的区域界线是明确的,例如国界、省界;有的区域是模糊的,例如气候区、植被区等。 (2)区域内部表现出明显的相似性和连续性,区域之间则具有显著的差异性。 (3)具有一定的优势、特色和功能。 (4)区域之间是相互联系的。 3.划分:由于目的不同,所用的指标和方法不同,人们划分出的区域类型也不同。 知识点二区域空间结构 1.概念:一个地区各种区域要素的相对位置关系和空间分布形式。 2.影响因素:自然地理条件、社会经济活动、人口状况、城市化水平、区域开放程度和对外联系等。 3.分类:乡村地域和城镇地域。 4.区域要素空间分布形式,农业:面状;交通运输线路:线状和网络状;城市和工业:点状;城市群和工业区:岛状。 知识点三区域产业结构 1.概念:指区域三次产业及其内部的比例关系。 2.不同区域的产业结构:(1)传统的农业区域或发展水平较低的区域:第一产业所占的比重较大;(2)工业区域或加速推进工业化的区域:第一产业所占的比重较小,第二产业所占的比重较大;(3)发展水平较高的区域:第三产业与第二产业所占的比重较大。 知识点四区域发展阶段 1.衡量标志 (1)常用指标:人均国内(地区)生产总值、人均国民收入、三次产业产值比重。

(2)综合指标:人文发展指数。 2.发展阶段:以传统农业为主体的发展阶段;工业化阶段;高效益的综合发展阶段。 知识点五 1.农业地区、工业地区、城市地区发展差异 2. 区域差异对人类活动的影响 地理位置、气候条件、土地条件、矿产资源条件等区域发展条件的差异导致人类生产、生活方式的不同。对人类活动的影响主要表现在: ①对农业生产类型和耕作方式的影响(土地利用方式、熟制、物产);②对民居建筑的影响(外观);③对地域联系方式和通达性的影响(交通运输);④对文化景观和文化行为的影响(风土人情、食物服饰、生活习惯、方言词汇、歌曲戏剧)等。

我国区域经济发展正迎来一个新时期。如何借鉴西方主流区域经济理论为我所用,是一个亟待解决的问题。 一、新古典主义区域均衡发展理论 新古典主义区域均衡发展理论源于发展经济学的经济增长理论,其代表人物有纳克斯、罗森斯坦—罗丹、鲍茨和斯坦等。 (一)罗森斯坦—罗丹的大推进理论 著名发展经济学家保罗·罗森斯坦—罗丹(P.N.Rosenstein—Rodan,1943)是该理论的倡导者和集大成者。该理论主张发展中国家在投资上以一定的速度和规模持续作用于众多产业从而突破其发展瓶颈,推进经济全面高速增长。大推进理论的论据和理论基础建立在生产函数、需求、储蓄供给三个“不可分性”上面。 (二)诺斯的出口基地理论 封闭经济模型的主要缺陷是没有看到贸易对经济增长的潜在作用,出口基地模型弥补了这一弱点。出口基地理论(export base theory)最初由美国经济学家诺斯(North,1955)提出,后经蒂博特(Tiebout)、罗曼斯(Romans)以及博尔顿(Bolton)等人的发展而逐步完善。其理论基

础是静态比较分析中的外贸乘数概念。基本思想是:一个区域的经济增长取决于其输出产生的增长,区域外生需求的扩大是内生增长的主要原动力。根据这个理论,如果每个地区都集中力量发挥自己的优势,自由贸易会逐步平衡地区间的要素(资本和劳动力)、价格(利润和工资),从而导致地区差距不断缩小。 (三)纳克斯的贫困恶性循环理论 由美国经济学家R.纳克斯(R.Nurkse,1953)提出,他认为,发展中国家在宏观经济中存在着供给和需求两个恶性循环:从供给方面看,低收入意味着低储蓄能力,低储蓄能力引起资本形成不足,资本形成不足使生产率难以提高,低生产率又造成低收入,这样周而复始完成一个循环;从需求方面看,低收入意味着低购买力,低购买力引起投资引诱不足,投资引诱不足使生产率难以提高,低生产率又造成低收入,这样周而复始又完成一个循环。两个循环互相影响,使经济状况无法好转,经济增长难以出现。 二、区域经济非均衡发展的二元结构主义理论 针对罗森斯坦—罗丹、纳克斯等人提出的部门、区域的均衡增长理论,另一些经济学家则从相反方向提出了区域经济非均衡增长理论。主要代表人物有艾伯特·赫希曼(Albert 0.Hirsehman)、沃尔特·惠特曼·罗斯托(Walt Whitman Rostow)、佩鲁(Perrous)等人。 (一)佩鲁的增长极理论

区域经济(regional economy)是指在一定区域内经济发展的内部因素与外部条件相互作用而产生的生产综合体。以一定地域为范围,并与经济要素及其分布密切结合的区域发展实体。区域经济反映不同地区内经济发展的客观规律以及内涵和外延的相互关系。域经济发展理论包括: 一、区域经济发展梯度理论 这种理论认为区域经济发展是不平衡的,就好像是处于不同的阶梯上,高收入地区处于高梯度,低收入地区处于低梯度,而在高收入地区和低收入地区之间,还有几个中间梯度。有梯度就必然有空间上的转移,高梯度地区首先应用新技术,先发展一步,而后随时间推移,逐步有序的从高梯度地区向处于二级、三级的低梯度地区推移。随着经济发展,梯度推移加快,区域间差距可以逐步缩小,最终实现经济分布的相对均衡。 (一)区域经济发展梯度转移理论 区域经济发展梯度转移理论是建立在工业生产生命循环阶段论基础上的。工业生产生命循环阶段论的首创者是美国哈佛大学的弗农等人。他们认为各工业部门,甚至各种工业产品,都处在不同的生命循环阶段上。它们也和生物一样,在发展过程中要经历创新、发展、成熟、衰老四个阶段。 区域经济的盛衰主要取决于它的产业结构优劣。创新活动发源于高梯度地区,然后按照顺序顺序逐步由高梯度地区向低梯度地区转移。梯度转移主要是通过多层次城市系统扩展开来。 处在创新阶段的工业部门一般都布局在处于高梯度的经济发达的大城市。主要原因在于:处在发展阶段的工业部门一般布局在第二梯度上一些条件具备的城市。处在成熟阶段与衰退阶段的工业部门布局在经济发展最低梯度地区。 (二)梯度发展理论的动态表象——三种效应 在区域经济梯度推移过程中有三种效应在同时起作用,即极化效应、扩展效应和回程效应,它们共同制约着地区生产分布的集中和分散。极化效应作用的结果会使生产进一步向条件好的高梯度地区集中,扩展效应会促使生产向其周围的低梯度地区扩散,回程效应的作用会削弱低梯度地区,促成高梯度地区进一步发展。这三种效应综合作用的结果就是不断扩大发达地区与不发达地区之间的差别。因为在这里起主导作用的是极化效应,回程效应起推波助澜的作用。 (三)不同梯度上的区域经济发展战略 高梯度区域要采取创新型经济发展战略。中梯度上的萧条区应实行改造型发展战略。低梯度区域应实行渐进型发展战略。

第1章第2节 (本栏目内容,在学生用书中以活页形式分册装订!) 一、单项选择题 1.关于以传统农业为主体的发展阶段的叙述,不正确的是() A.工业化处于起步阶段,以资源型工业和劳动密集型制造业为主体 B.缺乏拥有雄厚实力的大型中心城市 C.一般不存在资源不足、环境污染问题 D.整个区域处于不平衡状态 解析:区域发展的早期传统农业占有相当大的比重,工业还不发达,工业大都是在本地丰富资源、劳动力的基础上,或是利用便利的运输条件发展起来,故一般不存在资源不足、环境污染的问题。这个阶段大多数劳动力从事农业生产活动,整个区域处于低水平的平衡状态。 答案: D 2.关于工业化阶段区域发展特点的叙述,正确的是() A.在国内生产总值中,第二产业的比重迅速上升,第一和第三产业的比重下降 B.中心城市对区域的辐射带动作用大幅度加强,交通运输建设显著加快 C.整个区域对外开放程度逐步提高,区域内的经济差异减小 D.产业结构比较简单,主要利用本地资源发展工业 解析:工业化阶段伴随着工业化、城市化的加速推进,第二产业在国内生产总值中的比重迅速上升,第三产业表现出加速发展的趋势。这一阶段中心城市的发展速度要显著地高于区域的平均发展速度,区域经济表现出明显的不平衡增长态势。产业结构也趋于复杂化,不仅利用本地资源,还常从外地输入资源,工业生产产生的环境污染也较为严重。 答案: B 匹兹堡在17世纪后期只是一个皮毛贸易站,1758年被英国殖民者夺取,两个多世纪以来,主要职能几经改易,人地关系也由简单变得复杂。读下图,回答3~4题。

3.20世纪50年代后,“钢都”匹兹堡走向衰落,其原因不包括() A.资源枯竭B.劳动力素质低 C.企业老化,技术落后D.环境污染严重 4.匹兹堡再生阶段向“知识城”转化,对我国面临类似困境的工业城市的启示是() ①运用新技术改造传统产业②将无增长潜力的企业搬向郊区 ③发展新兴工业和第三产业④治理污染,改造投资环境 A.①②③B.①②④ C.①③④D.②③④ 解析:二战后,匹兹堡走向衰落主要是受经济、技术、环境等因素的影响。老工业区多技术人员和熟练工人。 答案: 3.B 4.C 2010年初陕西榆林地区“乌金(煤)遍地”,数年前,该地“村村点火,处处冒烟”,被人们戏称为“黑三角”。据此回答5~6题。 5.在资源开发初期,当地适合发展() A.食品工业B.高耗能工业 C.农产品加工工业D.高技术工业 6.近年来,该地区逐渐形成下图所示的发展模式。有关该模式的说法正确的是() ①实现了环境保护和经济增长的双重效益②该模式体现了清洁生产过程③该模式延长了产业链,形成了集聚效益④该模式体现了“资源—产品—废弃物—再生资源”的循环经济过程

区域经济理论十大流派及其评价柳士双 Ronaldliu 发表于 2006-2-23 17:58:00 区域经济理论十大流派及其评价 区域经济理论,是研究生产资源在一定空间(区域)优化配置和组合,以获得最大产出的学说。生产资源是有限的,但有限的资源在区域内进行优化组合,可以获得尽可能多的产出。正是由于不同的理论,对于区域内资源配置的重点和布局主张不同,以及对资源配置方式选择不同,形成了不同的理论派别。以下对区域经济理论的十种流派作一介绍评价。 一、平衡发展理论 平衡发展理论,是以哈罗德-多马新古典经济增长模型为理论基础发展起来的。其中又有两种代表性理论,即罗森斯坦—罗丹的大推进理论和纳克斯的平衡发展理论。推进理论的核心是外部经济效果,即通过对相互补充的部门同时进行投资,一方面可以创造出互为需求的市场,解决因市场需求不足而阻碍经济发展的问题;另一方面可以降低生产成本,增加利润,提高储蓄率,进一步扩大投资,消除供给不足的瓶颈。平衡发展理论认为,落后国家存在两种恶性循环,即供给不足的恶性循环(低生产率——低收入——低储蓄——资本供给不足——低生产率)和需求不足的恶性循环(低生产率——低收入——消费需求不足——投资需求不足——低生产率),而解

决这两种恶性循环的关键,是实施平衡发展战略,即同时在各产业、各地区进行投资,既促进各产业、各部门协调发展,改善供给状况,又在各产业、各地区之间形成相互支持性投资的格局,不断扩大需求。因此,平衡发展理论强调产业间和地区间的关联互补性,主张在各产业、各地区之间均衡部署生产力,实现产业和区域经济的协调发展。 平衡发展理论的出发点是为了促进产业协调发展和缩小地区发展差距。但是一般区域通常不具备平衡发展的条件,欠发达区域不可能拥有推动所有产业同时发展的雄厚资金,如果少量资金分散投放到所有产业,则区域内优势产业的投资得不到保证,不能获得好的效益,其他产业也不可能发展起来。即使发达区域也由于其所处区位以及拥有的资源、产业基础、技术水平、劳动力等经济发展条件不同,不同产业的投资会产生不同的效率,因而也需要优先保证具有比较优势的产业的投资,而不可能兼顾到各个产业的投资。所以平衡发展理论在实际应用中缺乏可操作性。 二、不平衡发展理论 不平衡发展理论,是以赫希曼为代表提出来的。他认为,经济增长过程是不平衡的。该理论强调经济部门或产业的不平衡发展,并强调关联效应和资源优化配置效应。在他看来,发展中国家应集中有限的资源和资本,优先发展少数“主导部门”,尤其是“直接

区域经济理论,是研究生产资源在一定空间(区域)优化配置和组合,以获得最大产出的学说。生产资源是有限的,但有限的资源在区域内进行优化组合,可以获得尽可能多的产出。正是由于不同的理论,对于区域内资源配置的重点和布局主张不同,以及对资源配置方式选择不同,形成了不同的理论派别。以下对区域经济理论的十种流派作一介绍评价。 杜能农业区位论: 杜能在《孤立国》中提出了著名的孤立国理论:假定有一个孤立国,它全是沃土平原,但与别国隔绝;在这一孤立国中有一个城市,远离都市的外围平原变为荒芜土地;都市所需农产品由乡村供给,都市提供农村地区全部加工品。在这种假设下杜能提出了各种产业的分布范围,或者说它们的区位。他把都市外围按距离远近划成6个环带,这些环带后来被称为杜能环。第一个杜能环被称为自由农作区,距离都市最近,主要生产新鲜蔬菜、牛奶等。由此向外,距离变远,运费增加,新鲜农产品可能因来不及运抵城市而腐烂,依次导出第二个杜能环林业带,第三环为谷物轮作区,第四环为谷草轮作区,第五环为牧业区,第六环为荒芜土地。地租的差别全视距离都市远近而定,越近都市,地租越高,远则反之。 韦伯工业区位论 韦伯于1909年出版了《工业区位论》,提出他的工业区位理论。 假定:(1)原材料产地是已知的;(2)消费地的位置和规模也是给定的;(3)劳动力不具有流动性,每个有可能发展工业的地位,

都有相应的劳动力供给,而且每类工业的工资率是固定的,在此工资率下,劳动力可充分供给。 韦伯认为,假定暂时不考虑劳动力成本和聚集因素对工业区位的影响,那么工业区位就是由运输成本高低决定的,运输成本会将工业企业吸引到运输成本最低的地点上去,运输成本最低的地点即为工业的合理区位,称为运输区位或运输指向的区位。 除了运输成本之外,劳动力成本的地理差异也影响着工业区位,从而有可能使由运输成本决定的工业区位结构发生变形。区位的变化只有在新地点劳动力成本可以产生的节约大于为此增加的运输成本的情况下才能发生。 平衡发展理论 平衡发展理论,是以哈罗德-多马新古典经济增长模型为理论基础发展起来的。平衡发展理论认为,落后国家存在两种恶性循环,即供给不足的恶性循环和需求不足的恶性循环,而解决这两种恶性循环的关键,是实施平衡发展战略,即同时在各产业、各地区进行投资,既促进各产业、各部门协调发展,改善供给状况,又在各产业、各地区之间形成相互支持性投资的格局,不断扩大需求。因此,平衡发展理论强调产业间和地区间的关联互补性,主张在各产业、各地区之间均衡部署生产力,实现产业和区域经济的协调发展。 平衡发展理论的出发点是为了促进产业协调发展和缩小地区发展差距。但是一般区域通常不具备平衡发展的条件,欠发达区域不可能拥有推动所有产业同时发展的雄厚资金,如果少量资金分散投放到所

区域发展有哪三个阶段?分别有什么特点? 区域的发展在高中地理必修3中以阅读的形式给出的,然而在一些资料上出现了相关知识这里整理了一点常考内容。 从时间上,呈阶段式递进;从空间上,有一个由点到线再到面的过程。区域发展指一般在一定的时空范围内以资源开发、产业组织、结构优化为主要中心的一系列经济社会活动。 1、初期阶段: 概念:区域早期发育阶段。 特点:经济的发展主要依赖对资源的开发;区域空间结构比较简单,城镇很少,此外传统农业占较大比重,工业化处于起步阶段,工业化起步时缘于本阶段的剩余劳动力和剩余产品。 人地关系:人类对自然环境的影响比较微弱,人地关系基本协调 2、成长阶段 概念:区域的中期发展和成熟阶段。 特点:人类开发资源的能力大大提高,并伴有盲目性、掠夺性、破坏性的开采;工业和城市迅速扩张;区域内部产业结构与空间结构变得越来越复杂;环境污染日益严重。 人地关系:人地关系趋于紧张,人地步协调表现的比较明显。 主要问题:资源面临枯竭;发展空间受到制约;环境污染加重,环境受到明显破坏 3、转型阶段

概念:区域整体发展呈现萎缩阶段。 特点:资源枯竭,环境污染加重,地价上涨,劳动力价格提高等 表现:区域原有优势逐渐丧失,经济增长缓慢甚至停滞,产品市场竞争力下降,效益降低,导致区域经济整体萎缩,并带来高失业率、人口减少等问题。由于区域经济结构还未进行调整,污染进一步加剧。 4、再生阶段: 特点:通过采取措施,区域产生了新的增长活力。 区域发展措施:寻找新的发展空间,调整区域的产业结构,大力治理污染,改善地区的投资环境。 人地关系:逐渐由紧张走向协调 三分法: 初级阶段 在区域发展初期,地理环境对人类活动的制约因素较少,人类对环境的影响也比较微弱,区域内部人地关系基本协调。在这个阶段,区域内往往城镇很少,空间结构比较简单。 成长阶段 在区域发展的成长阶段,随着经济的发展,资源开发的规模越来越大,城市和工业区迅速向外扩展,区域内部产业结构和空间结构渐趋复杂,呈现由点到面的发展局面,产业又集聚走向扩散。在这一阶段,人地关系发生了很大的变化,开始出现明显的不协调。 转型阶段

区域经济学基本理论 一、区域经济发展梯度理论 这种理论认为区域经济发展是不平衡的,就好像是处于不同的阶梯上,高收入地区处于高梯度,低收入地区处于低梯度,而在高收入地区和低收入地区之间,还有几个中间梯度。有梯度就必然有空间上的转移,高梯度地区首先应用新技术,先发展一步,而后随时间推移,逐步有序的从高梯度地区向处于二级、三级的低梯度地区推移。随着经济发展,梯度推移加快,区域间差距可以逐步缩小,最终实现经济分布的相对均衡。 (一)区域经济发展梯度转移理论 区域经济发展梯度转移理论是建立在工业生产生命循环阶段论基础上的。工业生产生命循环阶段论的首创者是美国哈佛大学的弗农等人。他们认为各工业部门,甚至各种工业产品,都处在不同的生命循环阶段上。它们也和生物一样,在发展过程中要经历创新、发展、成熟、衰老四个阶段。例如,纺织、钢铁、造船等行业在资本主义发展早期都曾经是欣欣向荣、充满生机的部门,在产业革命中起到了先锋作用,但现在已经成了衰退部门。一般说来,当一个部门处在创新和发展阶段之间,它是兴旺部门,处在发展和成熟阶段之间是停滞部门,处在成熟和衰老阶段之间的是衰退部门。 区域经济学者把生命循环阶段论引用到区域经济学中,创造了区域经济梯度转移理论。主要论点有: 1、区域经济的盛衰主要取决于它的产业结构优劣。而后者又取决于地区经济部门,特别是主导专业化部门在工业生命循环中所处的阶段。如果一个区域的主导专业化部门由处于创新阶段的兴旺部门所组成,则不但它经济发展势力雄厚,而且说明它在今后一个时期内仍然可以保持发展的势头,这种地区就被列入高梯度地区。如果一个地区的主导专业化部门都是由处于成熟阶段后期或衰老阶段的衰退部门所组成,则地区经济必然会呈现出增长缓慢、失业率上升、人均收入下降等现象,或者已经陷于严重的危机之中,这种地区就处于低梯度地区。 2、创新活动,包括新产业部门、新产品、新技术、新的生产管理与组织方法等大都发源于高梯度地区,然后随着时间的推移,生命循环阶段的变化,按照顺序顺序逐步由高梯度地区向低梯度地区转移。 3、梯度转移主要是通过多层次城市系统扩展开来。创新在空间上的扩展主要有局部范围的扩展和大范围扩展两种形式。局部范围的扩展指的是创新活动由发源地大致按照距离远近、向经济联系比较紧密的邻近城市转移。大范围的扩展则是指创新活动由发源地按全国行政区域城市系统顺序蛙跳式的向广大地区扩展。这是决定转移的方向就不是距离的远近,而是接受新事物能力的差距,处在第二梯度上的城市接受并消化来自第一梯度的创新产业部门和产品,以后随着产品生命的成熟和衰老,它们的生产再顺序向第三梯度、第四梯度上的城市转移,甚至进一步向乡镇、农村转移。 之所以发生这种有序的梯度转移,是由种种影响区域经济发展与生产布局的内在因素决定的。 1、处在创新阶段的工业部门一般都布局在处于高梯度的经济发达的大城市。主要原因在于:大城市有信息优势。大城市是科技信息、市场信息等种种信息汇集与传播的中心。在这里可以全面了解到市场动态、消费者心理、产品需求信息、科技发展信息等等。市场信息与科技信息的结合会给有志于发展创造的人输入种种新思想,这些新思想是产生创新的源泉。 大城市有科研优势。大城市集中了大量的科研机构、高等院校、图书馆、资料馆,同时也是各方面的人才荟萃之地,给研究和发明创造了极为有利的条件。 大城市有产业聚集优势。大城市可以依靠聚集经济效益来推动与加速发明创造、研究与发展的进程,节约所需投资。我们拿纽约的时装业为例说明这个问题。纽约是世界时装业的中心,这里有专门的服装设计工作室、有剪裁缝纫厂、服饰加工厂、刺绣厂、纽扣厂、拉链缝纫厂、

高中地理《区域发展阶段》教案(湘教版必修3) 第二节区域发展阶段 一、教学目标 (一)知识与技能 1、知道衡量区域发展水平的三个常用指标以及人文发展指数这个综合性指标。 2、知道区域空间发展演化的基本规律。(重点) (二)过程与方法 1、通过分析“美国东北部工业区的发展历史”这个案例,说明在不同发展阶段,地理环境对人类生产和生活方式会产生不同的影响。 2、通过对美国东北部工业区不同发展阶段的特征分析,明确要实现区域的可持续发展必须随区域自身的发展,不断的协调人际关系。 (三)情感态度与价值观 通过对区域自身发展规律的认识,明确在不同发展阶段,地理环境对人类生产和生活方式会产生不同的影响,从而树立区域可持续发展观和协调的人地关系观。 二、教学过程 导入新课 先让学生自己举例,说一说你认为哪些国家或地区经济比较发达,衡量的标准是什么?(然后让学生预习本节的引言部分,找出衡量区域发展水平的常用指标和综合性的指标) 课件展示板书内容 预习课本内容,填写表格(课件展示表格) 案例分析 引导学生看课件:青岛2004年的经济增长情况 读图思考:(课件) 匹兹堡附近拥有优质大煤田。但为什么19世纪中叶以后,匹兹堡才逐渐发展成为大型钢铁基地(学生讨论分析,教师小结)。 课件展示:美国五大湖区工业分布情况 探究活动: 1、在图上找出匹兹堡、芝加哥、底特律、克利夫兰、布法罗、说出它的地理位置特点。 2、在匹兹堡由毛皮贸易场所发展成为钢铁中心的过程中,当地居民的生产生活方式会发生什么样的变化? 3、美国东北部工业区的成长阶段与初期相比,在产业结构和空间结构上发生了怎样的变化?导致这些变化的原因 是什么? 4、美国东北部在成长阶段出现了哪些问题?这些问题对人们的生产和生活方式会产生怎样的影响? 5、分析导致美国东北部工业区经济衰退的原因。 让学生在分析讨论这个案例的基础上,归纳总结得出区域发展的一般规律。 引导学生读图思考:20世纪70年代至80年代五大湖区人口外迁的原因? 看我国三大经济地带图: 思考:请你设计一下中国区域发展的模式? 读课本图1—11 改革开放以来我国区域发展格局图。验证了区域的发展演化规律经历了初期阶段、发展阶段、成熟阶段和衰退阶段。 引导学生联系我国实际来分析如何振兴我国东北老工业基地?写出振兴我国东北老工业基地的建议与意见。 分组讨论以下问题: 1、在区域发展的初期阶段,某一优势因素,比如矿产、能源、农副产品、地理区位等,往往成为地区经济增长的 突破口,并由此形成支柱产业。就此问题,阐述你的观点。 2、有人说,如果一个区域的环境条件较差,即使这个区域拥有丰富的资源,还是难以实现良性发展。你是否同意 这个观点? 3、运用所学知识,谈谈在我国西部大开发过程中应注意哪些问题? 4、上海是我国最大的工业中心,在全国长期保持领先地位。改革开放以来,由于以珠江三角洲为代表的华南地区

第二节区域发展阶段 1.下列不属于衡量区域发展水平的常用指标的是() A.人均国内生产总值B.人均国民收入 C.三次产业产值比重D.对外贸易总额 答案:D 解析:衡量区域发展水平,常用的指标有人均国内生产总值、人均国民收入、三次产业产值比重等。 4.在区域工业化阶段,各产业变化的特点是() A.第一产业在国内生产总值中的比重继续上升 B.第三产业在国内生产总值中占到相当大的比重 C.第三产业表现出加速发展的趋势 D.第三产业的增长速度和产值比重明显超过第二产业 答案:C 解析:在工业化阶段,第一产业在国内生产总值中的比重下降;第二产业在国内生产总值中的比重迅速上升;第三产业表现出加速发展的趋势。 8.下列特点属于高效益综合发展阶段的是() ①区域内部的经济差异比较小,处于低水平的平衡状态②区域内部的发展差异逐渐缩小,趋于高水平的平衡状态③第三产业加速发展,但仍以第二产业为主④高技术产业成为推动区域发展的主导力量A.①③B.②④ C.③④D.②③④ 答案:B 解析:高效益的综合发展阶段,工业化、城市化推进到比较高的水平,加工制造业向资金密集型和技术密集型全面升级。第二、三产业在国内生产总值中占相当大的比重。第三产业的增长速度和产值比重明显超过第二产业。高科技成为推动区域发展的主导力量。从空间结构来看,区域内部的发展差异逐渐缩小,趋于高水平的平衡状态。 4.下列关于以传统农业为主体的区域发展阶段的叙述,错误的是() ①工业以资源型工业和劳动密集型加工制造业为主体②区域内部的集聚作用很强③拥有一批具有雄厚实力的大型中心城市④大多数劳动力从事第二产业 A.②③④B.①③④ C.①②④D.①②③ 答案:A 解析:在以传统农业为主体的区域发展阶段,工业化处于起步阶段,以资源型工业和劳动密集型加工制造业为主体;区域内部的集聚作用不强;缺乏拥有雄厚实力的大型中心城市;大多数劳动力从事农业生产活动。 4.下列关于以传统农业为主体的区域发展阶段的叙述,错误的是() ①工业以资源型工业和劳动密集型加工制造业为主体②区域内部的集聚作用很强③拥有一批具有雄厚实力的大型中心城市④大多数劳动力从事第二产业 A.②③④B.①③④ C.①②④D.①②③ 答案:A 解析:在以传统农业为主体的区域发展阶段,工业化处于起步阶段,以资源型工业和劳动密集型加工制造业为主体;区域内部的集聚作用不强;缺乏拥有雄厚实力的大型中心城市;大多数劳动力从事农业生产活动。 下图为改革开放以来我国区域发展格局图。读图回答5~7题。

区域经济学的理论基础与脉络 区域经济学是它的形成和发展最早源于1826年德国经济学家杜能提出的农业区位论,至今已有近180年的历史。然而,作为一门相对独立的科学,它大体形成于20世纪50年代。自20世纪60年代以来,随着区位研究由微观向宏观领域的不断扩展,以及各国政府为解决区域问题而加强对区域经济活动的干预,大规模开展各种区域规划工作,区域经济学获得了迅速的发展。 西方区域经济理论主要是以区位理论与区域经济发展增长理论为两条主线,从微观经济活动主体出发就是导致经济活动在某一优势区位的聚集和扩散的区位理论,在中观和宏观上就是表现为区域经济增长理论。 1、区位理论 区位理论是经济地理学以及区域经济学的核心基础理论之一,是解释人类经济活动的空间分布。虽然传统经济理论将时间变量引入到基础经济模型里,但是空间变量尚未引入到基础经济模型。 (1)杜能到二十世纪九十年代的新古典区位理论。新古典区位理论是指以新古典经济理论假定为主的区位理论,就是完全竞争市场结构、收益递减、完全理性、利润最大化等。19世纪初德国经济学者杜能创立农业区位论:由土地位置不同,即距离城市市场远近的不同,导致农业成本在空间上的差异,从而对地租发生不同的影响。这是著名的位置、地租和土地利用三者关系。之后的学者龙哈德、韦伯创立了工业区位论,费特尔提出了贸易区边界区位理论,克里斯塔勒根据聚落和市场的区位提出中心地理论,廖什利发展出了产业的市场区位论。 到了20世纪初,出现了以研究成本和运输费用为内涵的工业区位论,其先驱者是龙哈德,集大成者是德国经济学者韦伯,创造性的提出了区位因子体系,从而创立了工业区位论。1924年,美国经济学家费特尔提出了贸易区边界区位理论,他根据成本和运费的不同假定,提出了两生产地贸易区分界线的抽象理论。20世纪30年代初,德国地理学者克里斯塔勒根据聚落和市场的区位,提出中心地理论,稍后,德国经济学者廖什利用克里斯塔勒理论的框架发展出了产业的市场区位论。此后胡佛修改了韦伯的体系,考察了更复杂的运输费用结构、生产投入的替代物和规模经济。艾萨德增加了运输和生产的其它投入品之间的替代关系,把古典区位论动态化、综合化,根据区域经济和社会综合发展要求,把研究重点由部门的区位决策转向区域综合分析,建立区域的总体空间模型,研究了区域总体均衡及各种要素对区域总体均衡的影响。洛什把工业区位分析的对象推至多种产业,并分析地区中的城市规模和类型,从而得出生产的空间集中在没有资源、人口分布相同的情况下是由规模经济差异和最终产品运输费用差异所导致的结论,贝克曼发展了洛什的研究,他认为对当地商品的需求会影响一个等级结构中的城市的规模。 (2)二十世纪六十年代以行为经济学为主的区位理论。新古典区位理论的理性人和完全信息假定受到很多批评。区位的地理特征自然造成信息的空间不对称,并且经济人在很多情况下做出非完全理性行为。也就是说,经济行为的特征并不是完全理性的静态性,而是有限理性的动态性。行为科学学派以归纳的方式在经验的道路上研究了企业在区位决策方面实际上的使用,考虑到企业在合理规划的能力以及可拥有的资源和流动性方面的差别,进而研究企业的实际行为和所运用的决策原则。戈林赫特强调个人因素在区位选择中的重要性,他认为个人行为不可能是千篇一律的,从而,区位因素应该包括成本因素、需求因素、收益因素、个人成本因素、个人收益因素等。赛默恩也认为,在有限信息条件下,区位决定行为就是有限合理性的行为,并且在理性合理性条件下,经济人会追求利润最大化,在有限合理性约束

第二节区域发展阶段(教案) 一、教学目标 (一)知识与技能 1、知道衡量区域发展水平的三个常用指标以及人文发展指数这个综合性指标。 2、知道区域空间发展演化的基本规律。 (二)过程与方法 1、通过分析“美国东北部工业区的发展历史”这个案例,说明在不同发展阶段,地理环境对人类生产和生活方式会产生不同的影响。 2、通过对美国东北部工业区不同发展阶段的特征分析,明确要实现区域的可持续发展必须随区域自身的发展,不断的协调人际关系。 (三)情感态度与价值观 通过对区域自身发展规律的认识,明确在不同发展阶段,地理环境对人类生产和生活方式会产生不同的影响,从而树立区域可持续发展观和协调的人地关系观。 二、教学重点、难点 1、知道衡量区域发展水平的三个常用指标以及人文发展指数这个综合性指标。 2、知道区域空间发展演化的基本规律。 三、教学方法 材料分析、启发式讨论法、自主学习 四、教学用具 多媒体教学、黑板 五、课时安排 2课时 六、教学过程 导入新课 先让学生自己举例,说一说你认为哪些国家或地区经济比较发达,衡量的标准是什么?(然后让学生预习本节的引言部分,找出衡量区域发展水平的常用指标和综合性的指标) 课件展示板书内容 探究一、衡量区域发展水平的指标 1、常用指标 2、综合性指标——人文发展指数(HDI) 通过预期寿命、教育程度和国内生产总值三项指标来反映一个区域的总体发展水平。探究二、区域发展阶段 1、以传统农业为主体的发展阶段(阅读教材第8-9页的有关内容,完成表格内问题。)

⑴.在美国地图上找出匹兹堡,说出它的地理位置特点。 匹兹堡位于美国东北部五大湖区的东南部,阿巴拉契亚山脉的东北部,附近煤炭资源丰富,通过运河与五大湖相通,水陆交通便利。 ⑵.匹兹堡附近拥有优质大煤田。但为什么直到19世纪中叶以后,匹兹堡才逐渐发展成为大型钢铁基地? 19世纪以前,由于区域发展水平低,开发规模小, 丰富的煤炭资源得不到大规模开发,区域优势得不到充分发挥。 随着东北部工业区的崛起,尤其是宾夕法尼亚运河的开通和铁路的修建,区域内部的积聚作用和对外联系加强,通过五大湖和运河运进苏必利尔湖附近出产的铁矿石,匹兹堡才发展为美国的钢铁工业中心。 ⑶.在匹兹堡由毛皮贸易场所发展成为钢铁中心的过程中,当地居民的生产生活方式会发生什么样的变化? 一部分劳动力由从事农业生产活动转变为产业工人,或从事服务性行业;并随着区域内城市化水平的提高,很多居民由乡村人口变为城市人口。 2、工业化阶段(阅读教材第9页的有关内容,完成表格内问题。) ⑴.在美国地图上找出芝加哥、底特律、克利夫兰和布法罗,分析它们的地理区位特点。 都位于五大湖工业区,水陆交通便利,煤铁资源丰富,水源充足,地形广阔平坦,农业发达,人口密集,劳动力充足,市场广大。 ⑵.美国东北部工业区的成长阶段与初期阶段相比,在产业结构和空间结构上发生了怎样的变化?导致这些变化的原因是什么?