极地冰区海上钻井平台发展趋势研究

第2卷第1期2019年1月

水利科学与寒区工程

Hydro Science and Cold Zone Engineering

V ol.2! No.1

Jan. ,2019

刘大辉!O v e T.G udm esad!白勇,等.极地冰区海上钻井平台发展趋势研究水利科学与寒区工程!2019! 2(1): 66-73.

极地冰区海上钻井平台发展趋势研究刘大辉12,O v e T.G u d m e s a d3,白勇1,滕瑶2!陈昱2!吴延明4

%.浙江大学建筑工程学院,浙江杭州310058; 2.中集海洋工程研究院有限公司,山东烟台264670;

3.斯塔万格大学!挪威斯塔万格8600;

4.烟台中集来福士海洋工程有限公司,山东烟台264004)

摘要:本文阐述了北极油气资源开发面临着低温、冰情、低纬、极夜、暴风雪等恶劣环境的一系列挑战,并分 析研究了当前全球正在运用或正在研发的极地冰区海上钻井平台!并对这些平台形式进行了对比分析,提出我国 参与极地开发及未来关于极地钻采装备等发展方向的一些建议和思路。

关键词:极地冰区;海洋油气资源;海上钻井平台;浮冰海域

中图分类号:T E951; P731.15 文献标志码:A

北极地区主要是指北极圈(北纬66°34')以北的 区域,包括北冰洋和8个环北极国家(加拿大、丹 麦、芬兰、冰岛、挪威、瑞典、俄罗斯和美国)的北方领土。近年来!世界不同组织、机构对该地 区的油气资源进行了如火如荼的调查评估,尽管 评估都显示北极油气资源的储量相当可观!但是!要对北极油气资源进行规模开发!则会遇到众多 技术上的困难。

目前加拿大、美国、俄罗斯、挪威等国都已 经开展了北极的海上油气勘探开发工作。近年来 受到低油价的影响!及对环保因素的考虑,多数 国家基本暂停了北极的海上油气勘探开发活动!但是俄罗斯仍在积极布局北极海上油气资源的勘 探开发工作。另外!很多油气公司及海工装备的 研发设计单位也在积极开展北极勘探开发装备的 研发设计工作,这些企业都看好未来的北极海上 油气资源开发前景!希望通过早期的研发设计积 累,为未来积极参与北极勘探开发工作做好准备。

本文就北极海上油气资源开发面临的挑战、适用的开发装备及开发模式等进行了分析研究!为我国参与极地油气资源的勘探开发提出一些建

文章编号$2096-5419(2019)01-0066-08

议,对北极海上油气资源开发装备及模式的发展方向进行了 考。

1北极海上油气资源开发的挑战

北极的海上勘探开发面临着路途遥远、生态 环境脆弱、环境温度超低、浮冰、冰山、极夜、暴风雨(雪)、永久冻土、地震等挑战[1]。

1.1超低温、浮冰、冰山等带来的挑战

北极地区1月份平均气温一20"—40 m!而 气温最高的8月,平均气温也只有一8 m。北冰洋 海域的表层广泛覆盖着海冰,冬季海冰最大覆盖 面积占北冰洋总面积的3/4!即使在暖季!海冰最 小覆盖面积也接近1/2!另外还分布着冰山、冰 岛。北极地区常年存在的超低温和多浮冰环境给 极地钻井作业带来了严峻挑战!如海洋浮式装置 的特殊防寒抗冰设计、运营和维护困难、钻井设 备和工具机械性能降低、钻井管柱易发生脆性破 坏、钻井液性能发生变化、隔水管容易被浮冰破 坏、作业人员无法在露天环境下正常作业等#]。1.2风、浪、流等带来的挑战

随着近年来海冰面积和厚度的减小!极区表

收稿日期$2018-09-04

基金项目:国家重点研发计划(2016YFC0303400)

作者简介:刘大辉(1980-&男,山东烟台人,高级工程师,主要从事海洋工程装备、极地技术和海洋可再生能源的研发设计工作。

E-mail :305120975@qq. com。

?66?

第1期刘大辉,等.极地冰区海上钻井平台发展趋势研究

面波强度已经显著增强,尤其在极区的冰缘区和 副极区的冰水交界处,波浪引起的力是海冰运动 的主要作用力之一。同时,由于极地海水的密度 和盐度随深度变化较大,极地海域的内波和海流 以及引起的流体混合对极地海洋的循环和热动力 学起到重要的作用。表面波、内波和海流的传播 和变化不仅影响海冰的运动和分布,对工作在其 影响区域内的船舶和海洋平台也将引起严重的环 境载荷<。

北极海域的风、浪会引起浮式结构物大移位, 导致隔水管发生变形和涡激振动,因此对隔水管 抗疲劳强度设计提出了更高要求。当环境载荷超 出隔水管作业极限载荷时,需要断开隔水管系统 和水下防喷器的连接。悬挂隔水管的动态压缩也 可能造成局部失稳,增大隔水管的弯曲应力和碰 撞月池的可能性。

!3暴风雨(雪)带来的挑战

极地低压(polar low)等会引起强烈的海洋暴 风雨(雪&这对海洋平台或船舶等具有极大的破 坏作用。除了影响平台或船只的安全作业、定位 能力外,还会快速地在平台上形成大量的积冰、积雪等,影响平台上人员的安全,并对平台的稳 定性有较大影响,迅速降低平台的有效可变载荷, 历史上出现过由此引起的平台或船只失稳或倾覆 事故,有的钻井平台(船只)需要快速地排除钻井 泥浆、钻杆等可变载荷来保证平台或船只的安全。这对极地钻井装备、对海洋暴风雨(雪)的预测及 快速撤离危险海域提出了更高要求。

!4路途遥远、极夜带来的挑战

北极地区是世界上最偏远的地区之一,人迹 罕至,物资供应极其困难,难以为石油钻探提供 稳定可靠的后勤保障。另外,北极和南极都有极 昼和极夜之分,一年内大致连续六个月是极昼, 六个月是极夜。极夜对海上油气勘探生产作业带 来极大的不便,对海上作业人员的挑战也极大。

!=脆弱的生态环境带来的挑战

北极地区生态环境脆弱,钻井过程中一旦发 生井喷,钻救援井和海上溢油回收都十分困难。如出现漏油则极易对当地生态环境带来极大破坏。特别在冬季,该地区缺少光照,气候寒冷,对漏 油的吸收降解能力将更加困难。!6冻土带来的挑战

在极地冻土层钻井过程中,低温环境会改变 钻井液的流变性,需要研究在低温下具有较好抑 制性的钻井液体系,尽量降低钻井液的凝固点。另外,钻头破岩过程中产生的热量会使井底升温,导致冻土层软化,造成井壁坍塌,给钻井安全带 来 重挑 。

2北极海上油气资源勘探开发的装备

北极地区的恶劣环境条件及脆弱的生态环境 等都增加了勘探、钻井、生产、运输等作业的风 险。目前适合极地恶劣环境的油气资源勘探开发 装备数量非常有限。对国际上已经开展的、正在 建造或研发的极地油气资源开发装备进行分析研 究,希望通过比较分析发现未来极地开发装备的 主流方向。

2.1固定式平台(人工岛)

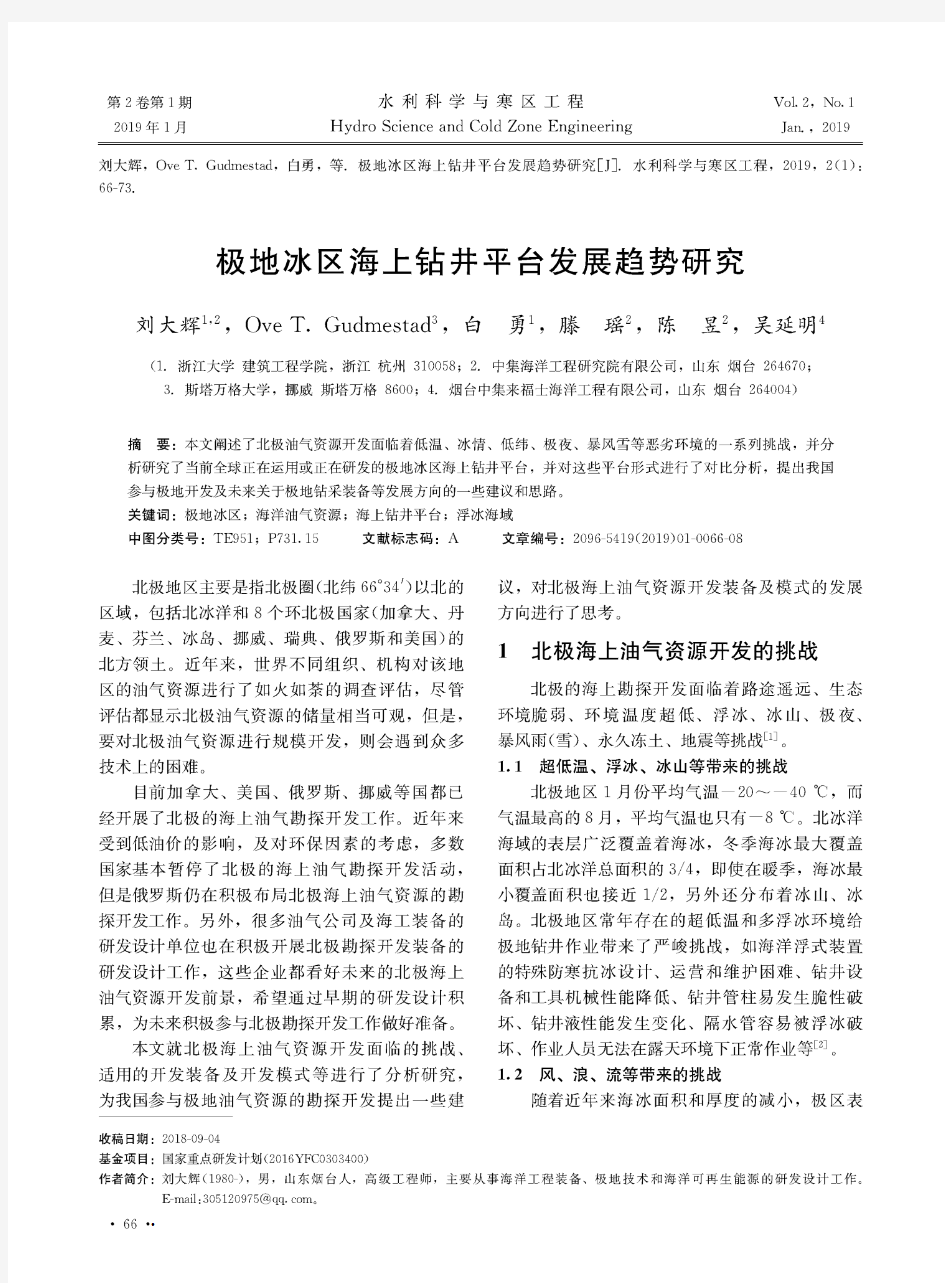

水海 ,式钻 平台钻 。固定式钻井平台多采用钢筋混凝土建造方式,平 台坚固,重量大,抗冰能力强。如俄罗斯Prirazlomnaya固定平台能抗3.5 m厚浮冰,加拿 大Hibernia平台可抵抗110万t冰山撞击(见图1)。另外,在库克湾(Cook Inlet)等海况较好的海域, 利用导管架平台钻井和生产。此外,在由砾石或 冰建造的人工岛上进行钻井作业,也是最为经济 有效的解决方案。浅水区除了用各种材料建造人 工岛外,各种沉箱或挡水结构也被用作钻井设施。例如:埃克森美孚公司在北极作业中使用了砾石 岛、冰岛、沉箱固定岛(CRI)、混凝土岛钻井系统 (CIDS)、Molikpaq和单个钢制钻井沉箱(S S D C) 系统#$。

2.2自升式钻井平台

目前,北极海况条件较好的海域和夏季无冰 期的海域或冰情较轻的情况下,可采用自升式钻 井平台钻井,主流的极地自升式钻井平台如下。

(1)“奋进号”自升式钻井平台。“奋进号”是一 座由MarathonLeTourneau公司建造的116-C自升式钻井平台,1982年制造,2004年经过升级改 装(见图2)。可在91. 4 m水深中作业,用一 10 °C 级别的钢建造而成,可在包括楚科奇海(Chukchi Sea)和波佛特海(Beaufort Sea)在内的北极圈内的 广阔环境领域内安全工作。

67

水利科学与寒区工程

第2卷

(2)GustoMSC S E A I C E 系列自升式钻井平 台。G u s t o M S C 设计的S E A I C E 系列自升式钻井 平台(见图3),采用全封闭式设计,作业水深30?

50 m ,可抗2 m 厚的浮冰,冰级相当于P C ;。 S E A I C E 采 圆形腿作为支撑腿,

液压

举升系统。

%) “Arkticheskaya”号、“Amazon”号自升式

钻井平台。由Gazflot拥有和运营的* Arkti- cheskaya”号、“Amazon”号自升式钻井平台(见图 ;),“Arkticheskaya”号最大工作水深 100. 6 m ,最 大钻井深度6553. 2 m ,粧腿长度121. 9 m ,主尺 度为61?7m X 66?1m X 9?;m ,由CDBCorall设

Arkticheskaya

计,Zvezdochka 船厂在 2012 年建造。“Amaz on ” 号最大工作水深52. 3 m

,最大钻井深度3048. 0 m ,

由 GustoEngineering 设计,1!>2 年建造于 Stord

Verft A /S at the Aker Stordverft Norway shipy- ard ,入籍挪威船级社(D N V ) #$。

图4 “Arkticheskaya ”号、“Amazon ”号自升式钻井平台

(;)Nordic、Shelf Exp?、勘探六号(见图 5)。 三座自升式钻井平台的 温度为一20 °C ,

;

作业水深90 m ,

钻

度7500 m (勘探六号

为9000 m ),最大工作风速分别为70节、88节、 90节,作业可变载荷为2700 t、2955 t、3400 t, 顶驱钩载为 450 t、;50 t、680 t[6]。

(5)吉宝岸外与海事研发项目。新加坡吉宝岸 外与海事公司在设计及工程领域子公司Keppff O &M Technology Centre 国

国

有公司联合

了

自升式钻井平台的

:

项目,该 自升式钻井平台 务在北冰洋近海油田上。平台将通过Dual Cantilever ,在一定

.68

.

第1期刘大辉,等.极地冰区海上钻井平台发展趋势研究

图5勘探六号

时间内,进行最佳的钻井工作;在没有外部援助 的下,自进行 1;d的钻井工作。还有该钻井平台的船 抵消来自流冰的 #$。

2.$钻井船

(1) “S t e n a D R I L L M A X I C E”号。韩国三星重工集团推出了一种既适应全球超深水作业又适应 北极恶劣气候的钻井船'三星D P D u a l M a s t Ice+ 1A1型钻井船。其甲板起重机额定作业温度一30°C,符合耐寒基本要求。

瑞典Stena公司与韩国三星重工集团签订了建 造一艘S t e n a D R I L L M A X I C E F型钻井船(见图 6)的合同,“S t e n a D R I L L M A X I C E号钻井船是世界上第一 的双钻塔冰区钻井船,

系统,额定作业水深3048 m,-和双作业钻机,额定钻深10 668 m,船长 228 m,宽;2m,高19 m,排水量97 000 t,可以 在一;0°C温度、16 m浪高和;1m/s风速的环境下 作业,冰 号为+1A1,船体冰 P C5,

6个5500 k W的ICE-10冰级的全回转推进器,造 价11. 5亿美元。

图6 “StenaDRILLMAXICE !”号极地钻井船

%)大宇造船与海洋工程公司的北极钻井船。

宇造船与海洋工程公司目前正在 在北作业的钻井船。该船采 设计,适合在无冰水域和薄冰区 行-船尾采用加强结构,冰区 作。该船 有2个Azipod装置和;收缩方位推进器,船舶操作和动

。该船的作业环境为0. 5?1. 5 m厚冰 区,在薄冰区域的穿透度为90%以上,在厚冰区 域的穿透度为50%#$。

%) “P R D12000”冰区型钻井船、“Pelican”冰 区钻井船。G u s t o M S C公司在20世纪70年代开发 了可在冰区作业的“Pelican”级冰区钻井船。近期的“P R D12000”冰区型钻井船适合在北 行和作业,满足ICE-05船 号要求。新加坡吉宝船 Frontier钻井公司和壳牌公司总装的2艘“Bully”级钻井船就采用了 “P R D12000”型设计方 案,首艘船“Bully 1”号于2010年交付#$。

%)俄罗 洛夫国家科学 北极钻井船。俄罗 洛夫国家科学 的北极钻井

船可在北极风 行,破冰能力可达1.5 m,并可

在北极地区独自作业长达3个月时间。

(5) G u s t o M S C全封闭钻井平台和钻井船。GustoMSC N a n u Q系列钻井船(见图7):可抗;m

厚浮冰,冰级P C;,最大作业水深1524.0 m,可

D P3 和 两种选择,作业区

覆盖全部北 区,全年候作业。

图7 NanuQ极地钻井船

.

69 .

水利科学与寒区工程

第2卷

(6) Cat-1极地钻井船。挪威Inocean公司为 Statoil所做的Cat-I 钻井船

设计(见图8) !配

备耐寒装置。船长232 m ,宽;0 m ,型深19 m , 工作排水量为89 8〇〇 t!有效载重量为22 ;00 t!

区域和噪音远离 区,

合 ,在 水域的钻井效率都得到优化

。船

进行了冰区加强,采 时可抵抗16 m 的冰脊,

时可抵抗水下8 m 的浮冰。同

时,具有一定的破冰航行 ,可在3";节航速下穿越1. 2 m 厚的冰层。工作水深为100?

1500 m ,可进行钻井、 、水下

、电缆测

井,以及试

工作。北

区的钻

度为

5000 m ,自持力120 d 。开敞水域的钻井深度可达

8500 m [9]。

2.4柱稳半潜式钻井平台(ColumnStabilized)

(1)M 〇SS MaritimeCS50/60 设计。典型代表 是俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprnme)的“北极 星Polar Star”“北极光Northern Light”两座柱稳半 潜式钻井平台(见图)),采用的是M O S S Maritime 设计的C S 50型,可以在巴伦支海(Barents Sea)和

海(Kara Sea)作业,两座平台由韩国大宇造船 与海洋工程公司于2010年建造交付,于2015年 12月到达烟台 来福士海洋工程有限公司,完成了技术

和5年特检取证工作。

LQ wi

.Wint 丨interized

holideck wfhangar Ship utilities :

HVAC aft ship 2x 2x 70 ireeiasdavit lauchsbie hieboats

Mooring Storage capability acc to operation

Sw.boerd rooms Aftship wi

Thruster el rooms

Pipe hangar

3 off thruster rooms

Lowered for Cellar deck Driting utilities R 〇V hangar Foreship wi :

reduced wilowered . HPU moonpoots ? HYAC plai .plant for fereship

BOP handling Sacks ,mudpts,mud mik,mud struager size Compressor mochinery

Mcorting/erng archoring mud pumps ,m.pump workshop Natrogen plant ? Bulk tanks(Ceme ? Cutting handins (mt Bulk tanks HYAC plant Cpla

HVA 图8

Cat -I 钻井船布置示意图

图9 “北极星Polar Star ”“北极光NorthernLight ”柱稳半潜式钻井平台

(2)G M 4-D 系列半潜式钻井平台。烟台中集来 福士海洋工程有限公司联合挪威设计公司Global Maritime A S 自

设计并总装建造交付的

“North Dragon”“Beacon Pacific”和“Beacon Atlan-

? 70 ?

t i c ”三座G M 4-D 系列柱稳半潜式钻井平台(见图 10),烟台中集来福士拥有80%自主知识产权,该

平台 抵抗0. 3 m 厚的冰,拥有ICE-T 、W i n-terization 和 Clean Design 等符号,可 以在

巴伦支

第1期刘大辉,等.极地冰区海上钻井平台发展趋势研究

海作业,具备极地冰区作业的能力。

(3) “极地先锋号”钻井平台。瑞 洋钻探公司Transocean建造了“极地先锋号”半潜式钻井平 台(见图11),目前正在挪威巴伦支海Skrugard油

务。该平台的钻机组块和管汇采用低温碳钢 建造,所有操作都是全封闭的,有加热系统,便于在寒冷的北 区 气钻探 #(。

图10 “NorthDragon”“BeaconPacific”柱稳半潜式钻井平台

2.5圆筒半潜式钻井平

(l)SevanMarine圆筒形半潜式钻井平台。挪

威SevanMarine公司以制造半潜式圆筒形钻井储

平台的优 基础,设计制造 北极海上

的抗冰圆筒形半潜式钻井平台(见图12)。Sevan

Marine圆筒形半潜式钻井平台 圆筒形破冰船

体,可抗2 m厚浮冰,作业水深60?1500 m。上

部模块、管道 缆完全闭,并拥有 的图11 “极地先锋号,,半潜式钻井平台 系泊及立管系统。

图12 Sevan Marine公司圆筒形钻井平台

(2)“Kulluk”钻井平台。2012年7月初,壳牌

公司的“Kulluk”钻井平台(见图13)驶向阿 加

北 区,计划在波佛特海的一个海域(距离阿拉

加州海 约32 k m)钻2 口探井,在楚科奇海

的一个海域(距离阿拉斯加州海 约112 k m)钻

3 口探井。其主要目的是对这2个区 进一步的

勘探和 ,而不是开采 。2013年1月1日,该钻井船在拖 遭遇风暴,船体和设 到损图13受11〇高的巨浪袭击,

壳牌公司“Kulluk,搁浅

.

71 .

水利科学与寒区工程第2卷

坏,不得不返回船坞整修。同年2月12日,壳牌 公司 暂停北 勘探钻 。

(3)Huisman 圆筒形半潜式钻井平台。近北极区的主要特点是冬季结冰 ,夏季风大浪高。这 殊气候,荷兰Huisman设备公司设计了两 合近北 区的半潜式钻井平台,即“JBFArctic”和“ArcticS”钻井平台(见图 1;)。其中“JBFArctic”作业水深50?1500 m,采用20 点 ,其独特的结 冬季厚冰(冰厚度可达2.0?3.0 m)和夏季风浪冲击,便于在近 北 区全年全天候作业。该钻井平台可在两种吃水深度下作业'在无冰水域,可像普通半潜式 钻井平台一样进行作业或拖航;在覆冰水域,通 过压载舱(部分进水)增加吃水深度,平台、实快速 ,隔水管 冰的破坏,有效

隔水管等设施的安全和稳定。无冰期可作为 传统的半潜式平台,移动性 。“ArcticS”可抵冰厚为1.0?1.5 m,配备16点锚泊,作业水深 为35?1000 m,除了具备*B F Arctic”的两种作业 模式外,在12. 0?29. 2 m水深情况下作为重力式 平台进行作业。

图1% Huisman“JBFArctic”和“Arctic S”圆筒形封闭式钻井平台

3极地深海油气开发模式新技术

随着新材料、制造技术、网络通讯和气象科 学技术的 ,及钻井作业的机械化、自动

化和信息化程度 ,钻井作业 全自动化,钻井效率与 ,恶劣

气候对钻井作业的不利影响 低,从而逐步北 海钻探 的安全性。北 海的油

气开采一定会在不远的将来 [11]。

31套管

目前,可利 管钻井技术(C W D)来 北环境中的钻井作业。该技术 作业者一趟完

钻井和下套管作业,对钻井液的排量要求相对 较低,从而 。量较低,

小、更轻便的钻机设备,降低了 搬运钻机时对冰层最小厚度的要求,从而延长了 北极的冬季作业时间#]。

3.2水 系统

水下钻井系统包括海底钻机模块和上部辅助 保障模块两部分。海底钻机通过模块化结:输 和组装,利 马达或水下 ,通过远

程控制水下 钻 、作业。上部?72 ?

障模 要是 助 船或 冰上设 ,通过

性管柱、管 缆,钻井过程中循环钻 液、、远程控制,应急处 。

水下钻 下优点' 远程控制完成钻 、作业,节约投资30A?40%以上、低恶劣天气干扰;马达或水下顶驱钻-遇浮冰威胁,辅助船可短时间与隔水管 ,迅速撤离;环境全年候作业'冰期依 助船配合,冰封期在冰层上远程控制。

挪威的 Robotic Drilling System A S 公司和英 国的Maris International等公司的海底钻机已完成 设计。部分单元已经进行了地面试验。目前 海 海底钻机已经 ,较大作业水深和钻 的海底钻机仍处在 设计阶段。4发展趋势

经过总结目前全球正在建造或 的项目情况,并结合已经运营项目的经验,作者认为极地 海上油气资源勘探 的未来 下。我国的海工 建造企业 根据自身的产业基础优 局,较好的技术

?

第1期刘大辉,等.极地冰区海上钻井平台发展趋势研究

和积累。

(1)钻井装备及操作区趋向于采用全封闭设

计,保障装备运行效率和人员安全。

%)船体、隔水管、定位系统等具备较强的抗

暴风雪和冰荷载能力,最大限度地降低北极海域

恶劣环境对钻井装备带来的风险。

(3) 采用轻质耐低温的新材料,自动化安全控 制系统。

(4) 提尚钻井平台自身的抗冰耐寒能力和自持 力,并配备破冰船和破冰供给船等冰管理系统,

增加冰期的活动能力,延长作业期。

(5 )智能冰负荷监测系统,安全高效管理装备。

(6) 海底钻机的研制与应用,降低恶劣环境的 影响。

(7) 浮式钻井或生产装备具备快速解脱和再连 接的能力,应对冰山等不可抗因素。

(8) 水下钻井(生产)系统的运用,提高钻井和 生产的效率及安全性。

目前美国、加拿大等国家均停滞了北极的开发

进程,俄罗斯还在积极开展北极的海上油气开发工

作,但是受到欧美的制裁,目前在寻求亚洲国家的

合作,我国的装备研发和总装建造企业应该与中国

的油气公司一起参与到俄罗斯的北极开发工作中。

极地装备的开发不仅仅与船型有关,而且与设备有

关,更与基础数据特别是环境数据有关,考虑到北

极主权因素影响,欧洲和俄罗斯等国家进行合作开

发,是一种可行性较高的推进方式。另外,由于北极脆弱的环境,一直有许多针

对北极区环保问题的研究,如溢油处理、钻井活

动对北极生态系统的影响等相关的研究也是北极

开发装备研发需要重点考虑的。

参考文献:

孙琦,纪国栋,汪海阁,等.极地钻井装备现状及发展趋势

浅析石油钻探技术,2012, 40(6): 43-46.

[2]赵毅,王博涵,王翎翔,等.极地钻井过程的关键问题与发

展趋势工业,2016(36): 6.

#]薛彦卓,倪宝玉.极地船舶与浮体结构物力学问题研究综述

#].哈尔滨工程大学学报,2016, 37(1): 36-40.

#]刘学,王雪梅,凌晓良,等.北极油气勘探开发技术最新进

展研究#].海洋开发与管理,2014, 31(1): 37-41.

#]作者不详.俄气子公司两座自升式钻井平台获租[N]. Up-

stream 上游报,2017-07-07(35).

#]王建宁.萨哈林亚极地海域自升式钻井平台的优选#].海洋

石油,2015,35(4): 6771.

#]作者不详.Keppel开发极地用自升式钻井平台[EB/O L].

(2012-02-11)[ 2018-07-08 ],http: //www. chinaoffshore.

com. cn.

#]Sm ithJ. Needdrives advances[J]. WorldOil,2011,232(5):

46-50

[]作者不详.北极油气开发如何Q A e[E B/O L].(20l7-02-

08) [ 2018-07-08],http: //center. cnpc. com. cn/bk/sys-

tem /2017/02/07/001632818. shtml.

[10] Kennedy J L. Despite of offshore delays,arctic projects ad-

vance and new areas are opened [J ]. World Oil,2011,232

():84-86.

[1]孙宝江.北极深水钻井关键装备及发展展望[].石油钻探技

术,2013, 41(3): 7-12.

Study of development trends of drilling platforms in polor ice-fields

L I U D a h u i1’2,O v e T.G u d m e s t a d3,B A I Y o n g1,T E N G Y a o2,C H E N Y u2,W U Y a n m i n g4

(1.College o f Civil Engineering and Architecture,Zhejiang U niversity,Hangzhou310058? China-

2.C IM C O ffsh rre Engineering Institute Co.,L t d.,Yantai 264670, China-

3.University o f Stavanger,Stavange,8600,N orw a y-

4.Yantai C IM C-R a fflss O ffsh ore Engineering Co.,L t d.,Yantai 264004 ,China)

Abstract:This article explained a series of challenges from hostile environments we were facing during exploiting the Arctic o i l and gas resources,such as low temperature,ice situation,low night,snowstorm,etc. The drilling platforms currently in use or under development in polor ice-fields

were studied.,and the different perform forms were analyzed and compared. Some suggestions and ideas

for our participation in arctic development and future development trends of polor drilling equipment were proposed finally.

Key words:polor i ce-fields-offshore o i l and gas resources-offshore drilling platforms- floe seas

?73 ?

构造地质学研究现状和发展趋势.docx

构造地质学研究现状和发展趋势 构造地质学是地质学分支学科之一,以岩石圈的各种地质体作为研究对象,探究其组合形式及形成、发育、变形、破坏规律。一般根据其研究对象和研究内容的差异,分为狭义构造地质学和广义构造地质学。狭义构造地质学侧重于对中、小型地质体的研究,主要研究这些构造的几何形态、产状、规模、形成演化等。广义构造地质学的研究范围更加广阔,从地壳演变至岩石圈结构,从重要造山带至板块边界,从显微构造到晶格错位,几乎涵盖了10_8?108cm的所有地质体。近代以来,构造地质学研究获得了空前发展。20世纪60年代以来,板块构造理论体系得以建立和完善;20世纪70年代以来,大陆构造研究得到了重视;20世纪80年代以来,重点研究岩石圈的演化和三维岩石圈的建立;20世纪90年代以来,大陆动力学研究兴起。这些研究使得构造地质学在研究深度和研究广度上取得了重要进展。 1.构造解析构造学本质上是对地质体变形和演化的认识,构造地质学强调野外实地观测,其主要研究方法是构造解析法。构造解析是对地质体空间关系和形成规律的分析解释,内容包括对地质体的几何学、运动学和动力学的分析气几何学解析是指对地质体的产状、规模、组合形式进行研究,进而概化为构造模式。运动学解析主要研究地质体在构造作用中发生的变形和位移。动力学解析是在几何学解析和运动学解析的基础上,反推构造应力的性质、大小、方向,分析和解释该研究区域的构造演化史。 2.研究现状步人20世纪后,构造地质学开始从形态描述逐渐进人对地质体的成因和力学分析研究中,由定性观察转入定量研究,由几何学研究转人运动学、动力学的领域。相关学科的新方法、新思路的引人,使得构造地质学获得了极大地进步,促进了构造地质学和其他学科的交流融合。尤其20世纪60年代后,以板块构造为主的各种新理论的提出,促使构造地质学的发展进入全新阶段。 2.1板块构造理论体系相关研究1968年前后,地质学家归纳了大陆漂移和海底扩张的研究成果,并在此基础上从全球统一的角度提出了板块构造理论,该理论将固体地球表层在垂向上划分为刚性岩石圈和塑性软

摩擦学前沿

摩擦学发展前沿 一、纳米摩擦学的新发展 纳米摩擦学,也称为微观摩擦学或分子摩擦学,它是在原子、分子尺度上研究摩擦界面上的行为、损伤及其对策。纳米摩擦学是90年代兴起的纳米技术的重要分支,有着广泛的应用需求。 随着精密机械和高新技术装备的发展,特别是纳米科技所推动的新兴学科为纳米摩擦学的产生提供了一种新的研究模式和研究领域,具有广阔的发展前景。然而摩擦学的宏观研究直接面向机械产品性能提高,因而仍然是本学科现阶段主要研究领域。随着纳米摩擦学的深入发展,并实现宏观与微观研究的有机结合,必将促进摩擦学进一步完善,从而更大限度地发挥其在国民经济中的巨大潜力。 二、分子沉积膜摩擦学的发展 静电相互作用形成的分子沉积膜作为一种有序分子膜,具有制备方法简单、有序性好和膜厚可控制等优点。分子沉积膜的构筑单元一般为电解质,在水溶液中电离后,阴(阳)离子在静电作用驱动下逐层沉积而成膜,其膜厚度可通过调节水的PH值或离子强度加以控制。 目前国际上对分子沉积膜的研究已经充分肯定了他在摩擦学应用上的良好前景。它有望实现超低摩擦、近零磨损和纳米膜润滑,以满足计算机大容量高密度磁存储系统、微型机械和微电子系统等方面的摩擦学性能要求。 三、生物摩擦学的发展 生物学摩擦学是以生物的摩擦、粘附及其润滑为中心,基于生物体材料的流变性质,研究摩擦行为及其与结构、材料等生物学特征之间的相关关系的一门学科。人体内存在各种摩擦,如关节的摩擦;管腔(血管、气管、消化道、排泄道)内的摩擦;运动产生的肌肉、肌腱间的摩擦等。由于摩擦可以引起人体许多生理变化和疾病。它对提高人类生命质量、促进生物材料与生物医学工程技术的发展以及将生物技术引入到机械工程中都很有意义。 四、仿生摩擦学的发展 在进化和生存竞争中,生物形成了具有优异摩擦学性能的优化的结构设计、精巧的材料拓扑和多功能表面织构,成为仿生摩擦学的楷模。从生物的生长过程来看,在进化和演化的过程中实现对生物材料化学成分的变化是非常困难的,因此生物体适应环境、提高材料利用率及节约能源的主要途径是实现对材料拓扑结构优化和表面组织优化,这种优化主要表现为材料拓扑结构的复合化和非均质化,表面结构组织的特异性。它包含着许多人们尚未认识的科学内涵,因此很具潜力。

砷化镓材料国内外现状及发展趋势

砷化镓材料国内外现状及发展趋势 中国电子科技集团公司第四十六研究所纪秀峰 1 引言 化合物半导体材料的研究可以追溯到上世纪初,最早报导的是1910年由Thiel等人研究的InP材料。1952年,德国科学家Welker首次把Ⅲ-Ⅴ族化合物作为一种新的半导体族来研究,并指出它们具有Ge、Si等元素半导体材料所不具备的优越特性。五十多年来,化合物半导体材料的研究取得了巨大进展,在微电子和光电子领域也得到了日益广泛的应用。 砷化镓(GaAs)材料是目前生产量最大、应用最广泛,因而也是最重要的化合物半导体材料,是仅次于硅的最重要的半导体材料。由于其优越的性能和能带结构,使砷化镓材料在微波器件和发光器件等方面具有很大发展潜力。目前砷化镓材料的先进生产技术仍掌握在日本、德国以及美国等国际大公司手中,与国外公司相比国内企业在砷化镓材料生产技术方面还有较大差距。 2 砷化镓材料的性质及用途 砷化镓是典型的直接跃迁型能带结构,导带极小值与价带极大值均处于布里渊区中心,即K=0处,这使其具有较高的电光转换效率,是制备光电器件的优良材料。 在300 K时,砷化镓材料禁带宽度为1.42 eV,远大于锗的0.67 eV和硅的1.12 eV,因此,砷化镓器件可以工作在较高的温度下和承受较大的功率。 砷化镓(GaAs)材料与传统的硅半导体材料相比,它具电子迁移率高、禁带宽度大、直接带隙、消耗功率低等特性,电子迁移率约为硅材料的5.7倍。因此,广泛应用于高频及无线通讯中制做IC器件。所制出的这种高频、高速、防辐射的高温器件,通常应用于无线通信、光纤通信、移动通信、GPS全球导航等领域。除在I C产品应用以外,砷化镓材料也可加入其它元素改变其能带结构使其产生光电效应,制成半导体发光器件,还可以制做砷化镓太阳能电池。 表1 砷化镓材料的主要用途

国内外研究现状及发展趋势

国内外研究现状及发展趋势 世界银行2000年研究报告《中国:服务业发展和中国经济竞争力》的研究结果表明,在中国有4个服务性行业对于提高生产力和推动中国经济增长具有重要意义,它们是物流服务、商业服务、电子商务和电信。其中,物流服务占1997年服务业产出的42.4%,是比重最大的一类。进入21世纪,中国要实现对WTO缔约国全面开放服务业的承诺,物流服务作为在服务业中所占比例较大的服务门类,肯定会首先遭遇国际物流业的竞争。 物流的配送方式从手工下单、手工核查的方式慢慢转变成现今的物流平台电子信息化管理方式,从而节省了大量的人力,使得配送流程管理自动化、一体化。 当今出现一种智能运输系统,即是物流系统的一种,也是我国未来大力研究的方向。它是指采用信息处理、通信、控制、电子等先进技术,使人、车、路更加协调地结合在一起,减少交通事故、阻塞和污染,从而提高交通运输效率及生产率的综合系统。我国是从70年代开始注意电子信息技术在公路交通领域的研究及应用工作的,相应建立了电子信息技术、科技情报信息、交通工程、自动控制等方面的研究机构。迄今为止以取得了以道路桥梁自动化检测、道路桥梁数据库、高速公路通信监控系统、高速公路收费系统、交通与气象数据采

集自动化系统等为代表的一批成果。尽管如此,由于研究的分散以及研究水平所限,形成多数研究项目是针对交通运输的某一局部问题而进得的,缺乏一个综全性的、具有战略意义的研究项目恰恰是覆盖这些领域的一项综合性技术,也就是说可以通过智能运输系统将原来这些互不相干的项目有机的联系在一起,使公路交通系统的规划、建设、管理、运营等各方面工作在更高的层次上协调发展,使公路交通发挥出更大的效益。 1.国内物流产业发展迅速。国内物流产业正处在前所未有的高速增长阶段。2008年,全国社会物流总额达89.9万亿元,比2000年增长4.2倍,年均增长23%;物流业实现增加值2万亿元,比2000年增长1.9倍,年均增长14%。2008年,物流业增加值占全部服务业增加值的比重为16. 5%,占GDP的比重为6. 6%。预计“十一五”期间,我国物流产业年均增速保持在15%以上,远远高于美国的10%和加拿大、西欧的9%。 2.物流专业化水平与服务效率不断提高。社会物流总费用与GDP 的比例体现了一个国家物流产业专业化水平和服务效率。我国社会物流总费用与GDP的比例在近年来呈现不断下降趋势,“十五”期间,社会物流总费用占GDP的比例,由2000年的19.4%下降到2006年的18. 3%;2007年这一比例则下降到18. 0%,标志着我国物流产业的专业化水平和服务效率不断提高。但同发达国家相比较,我国物流

摩擦学发展概况综述

摩擦学发展概况综述 姓名:XXX 学号:XXX 日期:2016年5月

目录 1.引言 (1) 2.近年来我国摩擦学发展的重要成就 (1) 2.1摩擦学教育 (2) 2.2摩擦学研究 (2) 3.现代摩擦学的发展 (3) 4.70~90年代摩擦学的主要研究内容 (4) 4.1磨损研究 (4) 4.2流体动压轴承 (4) 4.3流体静压支承和动静压支承 (4) 4.4弹性流体动压润滑 (5) 4.5固体润滑材料 (5) 4.6润滑油脂材料 (5) 4.7摩擦学测试技术及共况检测 (5) 5.90年代后至今摩擦学的发展方向 (5) 6.工业界的摩擦学研究 (6) 7. 摩擦学工业应用举例 (7) 8对摩擦学在我国国民经济中的重要作用的几点认识 (8) 9.摩擦学面临的挑战 (8) 10.结束语. (9)

摘要:本文简要介绍了摩擦学的发展历史、研究内容及其在机械工业领域中的应用,并提出了当今摩擦学的主要发展方向。回顾了我国摩擦学发展的历程,综述了近年来我国摩擦学发展的重要成就,分析了摩擦学在我国国民经济发展中的重要作用,强调了节能、节资应该是摩擦学应用研究的主要发展方向。摩擦学在解决我国国民经济和社会发展中所面临的资源、能源、环境问题中具有重要的战略地位,对我国建设可持续发展的资源节约型和环境友好型社会,对国家安全、公众健康和高新技术的发展都具有重要作用。显然,国内面临的严峻形势需要我国摩擦学的发展,并赋予它新的历史使命,即摩擦学除了继续发挥它对高新技术和许多科技与工程领域的技术支撑作用之外,还应成为节约资源、能源,保护生态环境,实现经济社会与自然生态、环境资源协调发展的一支重要力量。 1.引言 按照当今的概念,摩擦学是研究作相对运动的相互作用表面及其有关实践的科学与技术,以摩擦、磨损和润滑为主要研究内容。根据这个概念,远古时代的钻木取火技术应该是比较早的摩擦学技术,在公元前几千年的制陶工具———陶轮中人们就已经开始使用轴承;战车的使用也可以追溯到夏代。诗经里的“载脂载辖,还车言迈”是我国早期使用润滑脂的文字记载,说明最晚在2 500年前人们就已经开始普遍使用润滑剂了。我国摩擦学技术的早期研究有着悠久的历史。摩擦学(Tribolgy)一词是在1966年以后才开始使用并收入在牛津大学出版社出版的牛津英语词典中,这个新词是英国HPeterJost先生于1966年3月9日首先提出的。摩擦学包括摩擦、磨损与润滑。摩擦学被定义为“研究相对运动的相互作用的表面的有关理论与实践的一门科学与技术”。摩擦学是当今国际上研究十分活跃和受到各国普遍重视的交叉学科领域。摩擦学涉及材料科学、表面工程、流体力学、化学、物理及机械工程等学科。目前,摩擦学的研究不仅存在于机械系统中,而且存在许多领域中,如计算机工业中的磁性信息储存器、核反应堆中的摩擦学问题、医疗工程中的生物摩擦学等。 由于过去没有摩擦学的概念,各项研究工作都是在自然形成的各自的技术领域(如摩擦、磨损、润滑)中进行的,摩擦学科学研究进展缓慢。直到1966年,以H PJost博士为首的专家小组,提出了著名的《英国教育科研部关于摩擦学教育和研究的报告》(Jost报告)。该报告提出了“摩擦学”这样一个学科术语,它把摩擦、磨损、润滑及其相互作用的表面科学联系起来。摩擦学的提出对于促进该学科领域的发展具有十分重要的意义。 2.近年来我国摩擦学发展的重要成就 2006年中国工程院专门立项进行了《摩擦学科学与工程应用现状与发展战略研究》。项目由徐匡迪院长担任顾问,机械与运载工程学部副主任张彦仲院士任组长,谢友柏、薛群基、徐滨士院士任副组长,来自全国各高等院校、研究院所、大型企业和军事部门的33个单位的15位院士、63名专家直接参加了调研工作,另有200余位各个行业的摩擦学专家教授、工程技术和管理人员协助参加了调研工作。项目组按照调研对象(行业)成立了冶金、能源化工、机车、汽车、航空航天、船舶、军事装备和农业装备等8个课题组,结合我国实际,采用面上调查和典型事例相结合的方法,选择了若干有代表性、专业人员基础较好、统计资料较完整的企业,通过问卷调查、组织座谈和专题讨论,以及深入现场收集资料等多种方式开展了调研工作。根据调查结果可以认为, 20年来我国在摩擦学教育、科研和工业应用领域取得了许多重要成果。

集成电路的现状与发展趋势

集成电路的现状与发展趋势 1、国内外技术现状及发展趋势 目前,以集成电路为核心的电子信息产业超过了以汽车、石油、钢铁为代表的传统工业成为第一大产业,成为改造和拉动传统产业迈向数字时代的强大引擎和雄厚基石。1999年全球集成电路的销售额为1250亿美元,而以集成电路为核心的电子信息产业的世界贸易总额约占世界GNP的3%,现代经济发展的数据表明,每l~2元的集成电路产值,带动了10元左右电子工业产值的形成,进而带动了100元GDP的增长。目前,发达国家国民经济总产值增长部分的65%与集成电路相关;美国国防预算中的电子含量已占据了半壁江山(2001年为43.6%)。预计未来10年内,世界集成电路销售额将以年平均15%的速度增长,2010年将达到6000~8000亿美元。作为当今世界经济竞争的焦点,拥有自主版权的集成电路已曰益成为经济发展的命脉、社会进步的基础、国际竞争的筹码和国家安全的保障。 集成电路的集成度和产品性能每18个月增加一倍。据专家预测,今后20年左右,集成电路技术及其产品仍将遵循这一规律发展。集成电路最重要的生产过程包括:开发EDA(电子设计自动化)工具,利用EDA进行集成电路设计,根据设计结果在硅圆片上加工芯片(主要流程为薄膜制造、曝光和刻蚀),对加工完毕的芯片进行测试,为芯片进行封装,最后经应用开发将其装备到整机系统上与最终消费者见面。 20世纪80年代中期我国集成电路的加工水平为5微米,其后,经历了3、1、0.8、0.5、0.35微米的发展,目前达到了0.18 微米的水平,而当前国际水平为0.09微米(90纳米),我国与之相差约为2-3代。 (1)设计工具与设计方法。随着集成电路复杂程度的不断提高,单个芯片容纳器件的数量急剧增加,其设计工具也由最初的手工绘制转为计算机辅助设计(CAD),相应的设计工具根据市场需求迅速发展,出现了专门的EDA工具供应商。目前,EDA主要市场份额为美国的Cadence、Synopsys和Mentor等少数企业所垄断。中国华大集成电路设计中心是国内唯一一家EDA开发和产品供应商。 由于整机系统不断向轻、薄、小的方向发展,集成电路结构也由简单功能转向具备更多和更为复杂的功能,如彩电由5片机到3片机直到现在的单片机,手机用集成电路也经历了由多片到单片的变化。目前,SoC作为系统级集成电路,能在单一硅芯片上实现信号采集、转换、存储、处理和I/O等功能,将数字电路、存储器、MPU、MCU、DSP等集成在一块芯片上实现一个完整系统的功能。它的制造主要涉及深亚微米技术,特殊电路的工艺兼容技术,设计方法的研究,嵌入式IP核设计技术,测试策略和可测性技术,软硬件协同设计技术和安全保密技术。SoC以IP复用为基础,把已有优化的子系统甚至系统级模块纳入到新的系统设计之中,实现了集成电路设计能力的第4次飞跃。

机器学习研究现状与发展趋势

机器学习研究现状与发展趋势 计算机科学与软件学院 引言: 机器能否象人类一样能具有学习能力呢?1959年美国的塞缪尔(Samuel)设计了一个下棋程序,这个程序具有学习能力,它可以在不断的对奕中改善自己的棋艺。4年后,这个程序战胜了设计者本人。又过了3年,这个程序战胜了美国一个保持8年之久的常胜不败的冠军。这个程序向人们展示了机器学习的能力,提出了许多令人深思的社会问题与哲学问题。 机器学习的研究是根据生理学、认知科学等对人类学习机理的了解,建立人类学习过程的计算模型或认识模型,发展各种学习理论和学习方法,研究通用的学习算法并进行理论上的分析,建立面向任务的具有特定应用的学习系统。这些研究目标相互影响相互促进。 机器学习是关于理解与研究学习的内在机制、建立能够通过学习自动提高自身水平的计算机程序的理论方法的学科。近年来机器学习理论在诸多应用领域得到成功的应用与发展,已成为计算机科学的基础及热点之一。 机器学习是继专家系统之后人工智能应用的又一重要研究领域,也是人工智能和神经计算的核心研究课题之一。现有的计算机系统和人工智能系统没有什么学习能力,至多也只有非常有限的学习能力,因而不能满足科技和生产提出的新要求。对机器学习的讨论和机器学习研究的进展,必将促使人工智能和整个科学技术的进一步发展。 一.机器学习的发展史 机器学习是人工智能研究较为年轻的分支,它的发展过程大体上可分为4个时期。 第一阶段是在50年代中叶到60年代中叶,属于热烈时期。…> 第二阶段是在60年代中叶至70年代中叶,被称为机器学习的冷静时期。 第三阶段是从70年代中叶至80年代中叶,称为复兴时期。 机器学习的最新阶段始于1986年。 机器学习进入新阶段的重要表现在下列诸方面: (1) 机器学习已成为新的边缘学科并在高校形成一门课程。它综合应用心理学、生物学和神经生理学以及数学、自动化和计算机科学形成机器学习理论基础。 (2) 结合各种学习方法,取长补短的多种形式的集成学习系统研究正在兴起。特别是连接学习符号学习的耦合可以更好地解决连续性信号处理中知识与技能的获取与求精问题而受到重视。 (3) 机器学习与人工智能各种基础问题的统一性观点正在形成。例如学习与问题求解结合进行、知识表达便于学习的观点产生了通用智能系统SOAR的组块学习。类比学习与问题求解结合的基于案例方法已成为经验学习的重要方向。 (4) 各种学习方法的应用范围不断扩大,一部分已形成商品。归纳学习的知识获取工具已在诊断分类型专家系统中广泛使用。连接学习在声图文识别中占优势。分析学习已用于设计综合型专家系统。遗传算法与强化学习在工程控制中有较好的应用前景。与符号系统耦合的神经网络连接学习将在企业的智能管理与智能机器人运动规划中发挥作用。 (5) 与机器学习有关的学术活动空前活跃。国际上除每年一次的机器学习研讨会外,还有计算机学习理论会议以及遗传算法会议。 二.机器学习分类 1、基于学习策略的分类 学习策略是指学习过程中系统所采用的推理策略。一个学习系统总是由学习和环境两部分组成。由环境(如书本或教师)提供信息,学习部分则实现信息转换,用能够理解的形

世纪回顾与展望——摩擦学研究的发展趋势

第硒卷第6期20O0年6居 机械工程学报 CHIN}cSEJ0L1f{NAL0FMEC}{ANICALENGINEERING Ⅵ,l,36M?6 Ju【l,2000 世纪回顾与展望——摩擦学研究的发展趋势 漫诗铸 (清华大学黪擦学国家重点实验室北京1000{;4) 摘要在强籁牵攘擘发展嚣变瓣基础土,憨络驽{罄纪国年代鞋寒,在鬻攘学主要磷究鹱蠛龟臻涟箨澜瓣、越辩密损与表面处理技术、纳米摩擦学等的发展现状和展盟。分析了相关学科的发展和学科交叉对摩擦学研究的推动作用,并彳卜绍了摩擦学与其他学科交叉领域如摩擦化学、生物摩擦学,生态摩擦学和微机械学等的发展概况和趋势。簸谲:藏搭漏精嚣鹋瘗援缝拳牵攘学瘴攘纯掌生态牵攘掌 中国分类鼍:THll7.】 0前言 章擦学作为一门实践性稂强的技术基础科举,它的形成和发展与社会生产要求和科学技术的进步密键挺关:戮燕耍摩攘学豹发爱爨变,宅经历了霓个不同的历史阶段和研究模式一 早期的摩擦学研究以18世纪m”ont。nsj}nc蕊。曲靖篱俸摩擦的疆究为代表,佳们通过太量的试验归纳出滑动摩擦的变化规律和经典公式。这…时期的特点鼹以试验为基础的经验譬}究攒式。 19世纪束.Revnolds¨3根据牯性流体力学揭示出滑动轴承中润滑膜的承载机壤.建立了表征流体海游貘力学褥性题Re¥m韬s方程,羹定r滚漆懑、簿的理论基础.从而开创r基于连续介质力学的研究模式:到了20世纪20年代以后,由于生产发展的需婺牵擦学豹研究领域得繇遘一步§。夭。其中,}b州、-2提出依靠润滑油的极性分子与金属表面的物理化学馋照露形戏吸瞻骥的边界澜涛理论;T0“ir峙ono从分子运动鲰度解释固体滑动过程的能量转换和摩擦起因,特别是Bowd。n和Tabor【4o建立了疆链羞效疲为基穗翁牵擦瘗撰理论等。这鳖骚究不仅扩展了摩擦学的范畴,而且促使它发展成为涉及力学、热处理、材料科学和物理化学等的边缘学科.瓿此开创了多学科综合研究的模式。 1965年奠国教育科学研究部发表《关于摩擦学教凳鞠殴究缀蠹》《通豢嚣麦赫}摄告),善敬提窭bhmo∞(摩擦学)一词简要地定必为“关于摩擦过程的科学”。此后,它作为一门独立的学科爱到世界备国普德重甏,鼙攘学瑾论与痘鬻繇究迸A了一个耨 习篙瞄。6驻曩秘臻弱8}赣。隧著研究翁深走开麓,久们试识到为了确效地发挥摩擦学在生产中的潜在效益._在研究模菰}的发展趋势蟪是出宏观进入激理,出怒性进入建量,由静态遥^动态.由单一学科的分析进人多掌利的综合研究“。 l研究现状与发展趋势 现代摩擦学研究的主要特征可以归纳为: (1)在以往分学科研究的麓础上,形成了一点簿握搬槭、奉砉糕秘毙学等甥关知识夔专建戮究麸螽,确利于对摩擦学现象进行多学科综合研究,推动了霹擦学机理研究的深入发展。 (2)鸯予攀攘学专韭教育酌发震程箱谖善及,彩及摩擦学本身具有的实践性很强的特点,当今工m界商大量的]二程科技人员结合工程实跨开展研究,促使摩擦学斑甬研究取得巨大的经济教撬。 (3)随着理论与应用的不断完善,摩擦学研究槎式开始麸戮努辑摩擦学褒象为主逐步自整分羲与羲制相结合.甚趸以控制性能为目标的研究模式发展此外,摩擦学研究工作从以往的主要面向设备维憾稻敬造逐步邂A褫禳产品静氆麟设计镁域。 20世纪60年代以后,相关科学技术特别是t{算搬科学、撼嚣}科学秘续岽秘技的发羼避摩擦学醪究藏着重要的推动作用,主要表现在以下几个方耐1.1流体润滑理论 敷鼗篷瓣为基穑翁弹往藏体动力溺漆t篱称鹑流润滑)理论的建立魁润滑理论的重大发展。现”计算机科学瓤数值分柝技术的迅猛发展,对于诲霪复杂的摩擦学现象都可能进行精确的定艇计算i静如,谯流体润滑研究中采用数值分析方法,已经建益f努蹙考惑肇攘表蘑撵性髟变、热教瘦、裘覆彩襞润滑膜流变陆能以及非稳态工况等实际因素影响, 万方数据

摩擦学的现状与前沿

摩擦学的现状与前沿 ——机自09-8班姚安 03091131 摩擦学作为一门实践性很强的技术基础科学,它的形成和发展与社会生产要求和科学技术的进步密切相关。它作为一门独立的学科受到世界各国普遍重视,摩擦学理论与应用研究进入了一个新的时期。 1 研究现状与发展趋势 现代摩擦学研究的主要特征可以归纳为: (1)在以往分学科研究的基础上,形成了一支掌握机械、材料和化学等相关知识的专业研究队伍,有利于对摩擦学现象进行多学科综合研究,推动了摩擦学机理研究的深入发展。 (2)由于摩擦学专业教育的发展和知识普及,以及摩擦学本身具有的实践性很强的特点,当今工业界有大量的工程科技人员结合工程实际开展研究,促使摩擦学应用研究取得巨大的经济效益。 (3)随着理论与应用的不断完善,摩擦学研究模式开始从以分析摩擦学现象为主逐步向着分析与控制相结合,甚至以控制性能为目标的研究模式发展。此外,摩擦学研究工作从以往的主要面向设备维修和改造逐步进入机械产品的创新设计领域。 (4)交叉学科的发展。摩擦学作为一门技术基础学科往往与其他学科相互交叉渗透从而形成新的研究领域,这是摩擦学发展的显著特点。主要的交叉学科如下:摩擦化学、生物摩擦学、生态摩擦学及微机械学等。 当今,相关科学技术特别是计算机科学、材料科学和纳米科技的发展对摩擦学研究起着重要的推动作用,主要表现在以下方面。 1.1 流体润滑理论 以数值解为基础的弹性流体动力润滑(简称弹流润滑)理论的建立是润滑理论的重大发展。现代计算机科学和数值分析技术的迅猛发展,对于许多复杂的摩擦学现象都可能进行精确的定量计算目前薄膜润滑研究尚处于起步阶段,在理论和应用上都将成为今后润滑研究的新领域。 1.2 材料磨损与表面处理技术 现代材料磨损研究的领域已从以金属材料为主体扩展到非金属材料包括陶瓷、聚合物及复合材料的研究。表面处理技术或称表面改性是近20年来摩擦学研究中发展最为迅速的领域之一。它利用各种物理、化学或机械的方法使材料表面层获得特殊的成分、组织结构和性能,以适应综合性能的要求。就学科发展趋势而言,复合性材料的研究是材料科学的重点方向,而表面改性技术实质上就是研制表里具有不同材质的复合性材料,因而受到摩擦学者广泛的重视。 1.3 纳米摩擦学 纳米摩擦学提供了一种新的思维方式和研究模式,即从原子分子尺度上揭示摩擦磨损与润滑机理,从而建立材料微观结构与宏观特性之间的构性关系,这将更加符合摩擦学的研究规律.目前,纳米摩擦学的主要研究内容包括材料微观摩擦磨损机理与控制,以及表面和界面分子工程即通过材料表面微观改性和纳米涂层,或者建立有序分子膜润滑,以获得优异的减摩耐磨性能。当前的应用研究主要集中在计算机磁记录装置以及超精密和微型机械。纳米摩擦学是摩擦学研究的热点领域,迄今已有大量的研究报告发表,并出版了专著。

压力传感器研究现状及发展趋势

压力传感器研究现状及发展趋势 传感器技术是现代测量和自动化系统的重要技术之一,从宇宙开发到海底探秘,从生产的过程控制到现代文明生活,几乎每一项技术都离不开传感器,因此,许多国家对传感器技术的发展十分重视,如日本把传感器技术列为六大核心技术(计算机、通信、激光、半导体、超导体和传感器) 之一。在各类传感器中压力传感器具有体积小、重量轻、灵敏度高、稳定可靠、成本低、便于集成化的优点,可广泛用于压力、高度、加速度、液体的流量、流速、液位、压强的测量与控制。除此以外,还广泛应用于水利、地质、气象、化工、医疗卫生等方面。由于该技术是平面工艺与立体加工相结合,又便于集成化,所以可用来制成血压计、风速计、水速计、压力表、电子称以及自动报警装置等。压力传感器已成为各类传感器中技术最成熟、性能最稳定、性价比最高的一类传感器。因此对于从事现代测量与自动控制专业的技术人员必须了解和熟识国内外压力传感器的研究现状和发展趋势。 1 压力传感器的发展历程 现代压力传感器以半导体传感器的发明为标志,而半导体传感器的发展可以分为四个阶段[1 ] : (1) 发明阶段(1945 - 1960 年) :这个阶段主要是以1947 年双极性晶体管的发明为标志。此后,半导体材料的这一特性得到较广泛应用。史密斯(C.S. Smith) 与1945 发现了硅与锗的压阻效应[2 ] ,即当有外力作用于半导体材料时,其电阻将明显发生变化。依据此原理制成的压力传感器是把应变电阻片粘在金属薄膜上,即将力信号转化为

电信号进行测量。此阶段最小尺寸大约为1cm。 (2) 技术发展阶段(1960 - 1970 年) :随着硅扩散技术的发展,技术人员在硅的(001) 或(110) 晶面选择合适的晶向直接把应变电阻扩散在晶面上,然后在背面加工成凹形,形成较薄的硅弹性膜片,称为硅杯[3 ] 。这种形式的硅杯传感器具有体积小、重量轻、灵敏度高、稳定性好、成本低、便于集成化的优点,实现了金属- 硅共晶体,为商业化发展提供了可能。 (3) 商业化集成加工阶段(1970 - 1980 年) :在硅杯扩散理论的基础上应用了硅的各向异性的腐蚀技术,扩散硅传感器其加工工艺以硅的各项异性腐蚀技术为主,发展成为可以自动控制硅膜厚度的硅各向异性加工技术[4 ] ,主要有V 形槽法、浓硼自动中止法、阳极氧化法自动中止法和微机控制自动中止法。由于可以在多个表面同时进行腐蚀,数千个硅压力膜可以同时生产,实现了集成化的工厂加工模式,成本进一步降低。 (4) 微机械加工阶段(1980 年- 今) :上世纪末出现的纳米技术,使得微机械加工工艺成为可能。 通过微机械加工工艺可以由计算机控制加工出结构型的压力传感器,其线度可以控制在微米级范围内。利用这一技术可以加工、蚀刻微米级的沟、条、膜,使得压力传感器进入了微米阶段。 2 压力传感器国内外研究现状 从世界范围看压力传感器的发展动向主要有以下几个方向。 2. 1 光纤压力传感器[5 ]

机器人研究现状及发展趋势

机器人发展历史、现状、应用、及发展 趋势 院系:信息工程学院 专业:电子信息工程 姓名:王炳乾

机器人发展历史、现状、应用、及发展趋势 摘要:随着计算机技术不断向智能化方向发展,机器人应用领域的不断扩展和深化,机器人已成为一种高新技术产业,为工业自动化发挥了巨大作用,将对未来生产和社会发展起越来越重要的作用。文章介绍了机器人的国内国外的发展历史、状况、应用、并对机器人的发展趋势作了预测。 关键词:机器人;发展;现状;应用;发展趋势。 1.机器人的发展史 1662年,日本的竹田近江利用钟表技术发明了自动机器玩偶并公开表演。 1738年,法国技师杰克·戴·瓦克逊发明了机器鸭,它会嘎嘎叫、进食和游泳。 1773年,瑞士钟表匠杰克·道罗斯发明了能书写、演奏的玩偶,其体内全是齿轮和发条。它们手执画笔、颜料、墨水瓶,在欧洲很受青睐。 保存至今的、最早的机器人是瑞士的努萨蒂尔历史博物馆里少女形象的玩偶,有200年历史。她可以用风琴演奏。 1893年,在机械实物制造方面,发明家摩尔制造了“蒸汽人”,它靠蒸汽驱动行走。 20世纪以后,机器人的研究与开发情况更好,实用机器人问世。 1927年,美国西屋公司工程师温兹利制造了第一个机器人“电报箱”。它是电动机器人,装有无线电发报机。 1959年第一台可以编程、画坐标的工业机器人在美国诞生。 现代机器人 有关现代机器人的研究始于20世纪中期,计算机以及自动化技术的发展、原子能的开发利用是前提条件。1946年,第一台数字电子计算机问世。随后,计算机大批量生产的需要推动了自动化技术的发展。1952年,数控机床诞生,随后相关研究不断深入;同时,各国原子能实验室需要代替人类处理放射性物质的机械。

半导体材料的发展现状与趋势

半导体材料与器件发展趋势总结 材料是人类社会发展的物质基础与先导。每一种重大新材料的发现和应用都把人类支配自然的能力提高到一个全新的高度。材料已成为人类发晨的里程碑。本世纪中期单晶硅材料和半导体晶体管的发明及其硅集成电路的研究成功,导致了电子工业大革命。使微电子技术和计算机技术得到飞速发展。从20世纪70年代的初期,石英光纤材料和光学纤维的研制成功,以及GaAs等Ⅲ-Ⅴ族化合物的材料的研制成功与半导体激光器的发明,使光纤通信成为可能,目前光纤已四通八达。我们知道,每一束光纤,可以传输成千上万甚至上百万路电话,这与激光器的发明以及石英光纤材料、光纤技术的发展是密不可分的。超晶格概念的提出MBE、MOCVD先进生长技术发展和完善以及超品格量子阱材料包括一维量子线、零维量子点材料的研制成功。彻底改变了光电器件的设计思想。使半导体器件的设计与制造从过去的杂质工程发展到能带工程。出现了以“电学特性和光学特性的剪裁”为特征的新范畴,使人类跨入到以量子效应为基础和低维结构为特征的固态量子器件和电路的新时代,并极有可能触发新的技术革命。半导体微电子和光电子材料已成为21世纪信息社会的二大支柱高技术产业的基础材料。它的发展对高速计算、大容量信息通信、存储、处理、电子对抗、武器装备的微型化与智能化和国民经济的发展以及国家的安全等都具有非常重要的意义。 一、几种重要的半导体材料的发展现状与趋势 1.硅单晶材料 硅单晶材料是现代半导体器件、集成电路和微电子工业的基础。目前微电子的器件和电路,其中有90%到95%都是用硅材料来制作的。那么随着硅单晶材料的进一步发展,还存在着一些问题亟待解决。硅单晶材料是从石英的坩埚里面拉出来的,它用石墨作为加热器。所以,来自石英里的二氧化硅中氧以及加热器的碳的污染,使硅材料里面包含着大量的过饱和氧和碳杂质。过饱和氧的污染,随着硅单晶直径的增大,长度的加长,它的分布也变得不均匀;这就是说材料的均匀性就会遇到问题。杂质和缺陷分布的不均匀,会使硅材料在进一步提高电路集成度应用的时候遇到困难。特别是过饱和的氧,在器件和电路的制作过程中,它要发生沉淀,沉淀时的体积要增大,会导致缺陷产生,这将直接影响器件和电路的性能。因此,为了克服这个困难,满足超大规模集成电路的集成度的进一步提高,人们不得不采用硅外延片,就是说在硅的衬底上外延生长的硅薄膜。这样,可以有效地避免氧和碳等杂质的污染,同时也会提高材料的纯度以及掺杂的均匀性。利用外延方法,还可以获得界面非常陡、过渡区非常窄的结,这样对功率器件的研制和集成电路集成度进一步提高都是非常有好处的。这种材料现在的研究现状是6英寸的硅外延片已用于工业的生产,8英寸的硅外延片,也正在从实验室走向工业生产;更大直径的外延设备也正在研制过程中。 除此之外,还有一些大功率器件,一些抗辐照的器件和电路等,也需要高纯区熔硅单晶。区熔硅单晶与直拉硅单晶拉制条件是不一样的,它在生长时,不与石英容器接触,材料的纯度可以很高;利用这种材料,采用中子掺杂的办法,制成N或P型材料,用于大功率器件及电路的研制,特别是在空间用的抗辐照器件和电路方面,它有着很好的应用前景。当然还有以硅材料为基础的SOI材料,也就是半导体/氧化物/绝缘体之意,这种材料在空间得到了广泛的应用。总之,从提高集成电路的成品率,降低成本来看的话,增大硅单晶的直径,仍然是一个大趋势;因为,只有材料的直径增大,电路的成本才会下降。我们知道硅技术有个摩尔定律,每隔18个月它的集成度就翻一番,它的价格就掉一半,价格下降是同硅的直径的增大密切相关的。在一个大圆片上跟一个小圆片上,工艺加工条件相同,但出的芯片数量则不同;所以说,增大硅的直径,仍然是硅单晶材料发展的一个大趋势。那我们从提高硅的

国内外公路研究现状与发展趋势

第1章绪论 1.1我国公路现状 交通运输业是国民经济中从事运送货物和旅客的社会生产部门,是国民经济和社会发展的动脉,是经济社会发展的基础行业、先行产业。交通运输主要包括铁路、公路、水运、航空、管道五种运输方式,其中,铁路、水运、航空、管道起着“线”的作用,公路则起着“面”的作用,各种运输方式之间通过公路路网联结起来,形成四通八达、遍布城乡的运输网络。改革开放以来,灵活、快捷的公路运输发展迅速,目前,在综合运输体系中,公路运输客运量、货运量所占比重分别达90%以上和近80%。高速公路是经济发展的必然产物,在交通运输业中有着举足轻重的地位。在设计和建设上,高速公路采取限制出入、分向分车道行驶、汽车专用、全封闭、全立交等较高的技术标准和完善的交通基础设施,为汽车快速、安全、经济、舒适运行创造了条件。与普通公路相比,高速公路具有行车速度快、通行能力大、运输成本低、行车安全、舒适等突出优势,其行车速度比普通公路高出50%以上,通行能力提高了2~6倍,并可降低30%以上的燃油消耗、减少1/3的汽车尾气排放、降低1/3的交通事故率。 新中国成立以来,经过60多年的建设,公路建设有了长足发展。2011年初正值“十一五”规划结束,“十二五”规划伊始。“十一五”时期是我国公路交通发展速度最快、发展质量最好、服务水平提升最为显著的时期。经过4年多的发展,公路交通运输紧张状况已实现总体缓解,基础设施规模迅速扩大,运输服务水平稳步提升,安全保障能力明显增强,为应对国际金融危机、保持经济平稳较快发展、加快经济发展方式转变、促进城乡区域协调发展、保障社会和谐稳定、进一步提高我国的综合国力和国际竞争力作出了重要贡献。 “十一五”前4年,全国累计完成公路建设投资2.93万亿元,年均增长近16%,约为“十一五”预计总投资的1.2倍,也超过了“九五”和“十五”的投资总和。公路建设投资的快速增长,极大地拉动和促进了国民经济的迅猛发展。从公路建设投资占同期全社会固定资产总投资的比重来看,“十一五”期间基本保持在4.5%左右。 在投资带动下,公路网规模不断扩大,截至2009年底,全国公路网总里程达到386万公里,其中高速公路6.51万公里,二级及以上公路42.52万公里,分别较"十五"末增加36.4万公里、2.5万公里和9.4万公里;全国公路网密度由“十五”末的每百平方公里34.8公里提升至40.2公里。预计到2010年底,全国公路网总里程将达到395万公里,高速公路超过7万公里,分别较“十五”末增加45.3万公里与3万公里。农村公路投资规模年均增长30%,总里程将达到345万公里,实现全国96%的乡镇通沥青(水泥)路。 “十一五”期间公路的快速发展,为扩大内需、拉动经济增长作出了突出贡献。特别是2008年以来,为应对国际金融危机,以高速公路为重点,建设步伐进一步加快,“十一五”末高速公路里程将达到"十五"末的1.78倍。“十一五”期间全社会高速公路建设累计投资达2万亿元,直接拉动GDP增长约3万亿元,拉动相关行业产出

国内外研究现状和发展趋势

北京市绿化隔离带可持续经营技术及效益评价 二、项目所属领域国内外研究开发现状和发展趋势 1、由城市绿地到城市林业的发展 城市绿地是城市中一种特殊的生态系统,它是城市系统中能够执行“吐故纳新”负反馈调节机制的子系统。这个系统一方面能为城市居民提供良好的生活环境,为城市生物提供适宜的生境;另一方面能增强城市景观的自然性、促进城市居民与自然的和谐共生。它是城市现代化和文明程度的重要标志。 绿地(green space)一词,各国的法律规范和学术研究对它的定义和范围有着不同的解释,西方城市规划概念中一般不提城市绿地,而是开敞空间(Open Space),我国建国以来一直延用原苏联的绿地概念,包括城市区域内的各类公园、居住区绿地、单位绿地、道路绿化、墓地、农地、林地、生产防护绿地、风景名胜区、植物覆盖较好的城市待用地等。 尽管各国关于开敞空间(或绿地)的定义不尽相同,但它们都强调了开敞空间(或绿地)在城市中的自然属性,即都是为了保持、恢复或建立自然景观的地域。绿地作为城市的一种景观,是城市中保持自然景观,或使自然景观得到恢复的地域,是城市自然景观和人文景观的综合体现,是城市中最能体现生态性的生态空间,是构成城市景观的重要组成部分。在结构上为人工设计的植物景观、自然植物景观或半自然植物景观。绿地在城市中的功能和作用主要包括:组织城市空间的功能、生态功能(改善生态环境的功能、生物多样性保护功能)、游憩休闲功能、文化(历史)功能、教育功能、社会功能、城市防护和减灾功能。 城市绿地发展和研究进程包括:城市绿地思想启蒙阶段、城市绿地规划思想形成阶段、城市绿地理论和方法的发展阶段、城市绿地生态规划和建设阶段。 吴人韦[1]、汪永华[2]、胡衡生[3]等从城市公共绿地的起源开始介绍了国外城市绿地的发展历程,认为国外的城市绿地建设经历了从公园运动(1843~1887)、公园体系(1880~1890)、重塑城市(1898~1946)、战后大发展(1945~1970)、生物圈意识(1970年以后)等一系列由简单到复杂的城市绿地发展过程,其中“重塑城市”阶段提出了“田园城市”和城市绿带概念,绿带网络提供城区间的隔离、交通通道,并为城市提供新鲜空气。“有机疏散”理论中的城市与自然的有机结合原则,对以后的城市绿化建设具有深远的影响。1938年,英国议会通过了绿带法案(Green Belt Act)。1944年的大伦敦规划,环绕伦敦形成一道宽达5英里的绿带。1955年,又将该绿带宽度增加到6~10英里。英国“绿带政策”的主要目的是控制大城市无限蔓延、鼓励新城发展、阻止城市连体、改善大城市环境质量。早在1935年,莫斯科进行了第一个市政建设总体规划,规划在城市用地外围建立10公里宽的“森林公园带”;1960年调整城市边界时,“森林公园带”进一步扩大为10~15公里宽,北部最宽处达28公里;1971年,莫斯科采用环状、楔状相结合的绿地布局模式,将城市分隔为多中心结构。目前,德国城市森林建设已取得了让世人瞩目的成绩,其树种主要为乡土树种,基本上是高大的落叶乔木(栎类、栗类、悬铃木、杨树、核桃、欧洲山毛榉等)[4]。在绿化城

中国管理研究的现状及发展前景

徐淑英《光明日报》( 2011年07月29日11 版) 过去20多年来,中国管理学研究关注西方情境的研究课题,验证西方发展出来的理论,并借用西方的研究方法论。而旨在解决中国企业面临的问题和针对中国管理现象提出有意义的理论解释,这方面的研究却迟滞不前。围绕到底是追求“中国管理理论”(即在中国管理情境中检验西方理论)还是“管理的中国理论”(即针对中国现象和问题提出自己的理论)的争论,很多学者作出了积极探索。中国的管理学研究者应遵循科学探究的自主性原则,保持对常规科学局限性的警觉,从事既能贡献普遍管理知识,又能解决中国管理问题的研究。 国际管理学研究中的一个现象 全球化商业活动的增加,不仅使得全球化的跨国公司对管理知识的需求大大增加,而且那些处于新兴经济体(比如俄罗斯、印度和中国)中的公司,由于在国际市场上扮演越来越重要的角色,也非常渴望得到管理实践所需的知识。除了新兴经济体外,许多发达地区的管理研究也十分活跃。有学者观察到了国际学者的一种明显偏好:从主流管理学文献(基本上是基于北美,特别是美国的文献)中套用已有的理论、构念和方法来研究本土的现象。这导致了JamesMarch(詹姆斯·马奇)所认为的组织研究的“趋同化”。这个趋势是值得注意的,因为它有可能放慢有效的全球管理知识的发展速度,也会阻碍科学的进步。这样的趋势在中国也是存在的。

科学研究总是有目的的:执著于寻找真相(reality)和追求真理(truth)。科学的研究方法确保了科学家的发现是接近于真理的,这也是所有科学研究应该达到的严谨性(rigor)标准。然而对于管理学这门应用科学来说,真理本身是不够的。管理研究的第二个目标是获取有益于提高实践水平的知识,这就是管理学者应该达到的切题性(re levance)标准。但现在大部分的中国学者都是严谨有余,切题不足。 目前,套用西方发展起来的理论在中国进行演绎性研究主导了中国管理学研究领域。用这种方法进行的研究倾向于把成果发表在国际性杂志上,尤其是国际顶尖杂志。这类研究成果验证了已有理论或者对其情境性边界进行了延伸研究,说明了如何使用现有研究成果来解释一些新情境下出现的独特现象和问题。但这样的研究倾向对现有的理论发展只能提供有限的贡献,因为它的目的并非寻找对地方性问题的新的解释。这种方法也限制了对中国特有的重要现象以及对中国有重要影响的事件的理解。 笔者并不认为学者的目标就是发展新的理论,而是提请注意这一事实:绝大部分中国的研究都不约而同地采用西方已有理论来解释中国现象。这一趋势形成的原因可以从两个方面进行解释。 首先是因为缺乏先进的科学研究方法的训练和对科学目的的正确理解。一些研究者错误地认为,科学的目的是发表文章,而非寻找对重要现象的恰当理解和解释。中国学者可以很快学会如何正确使用研