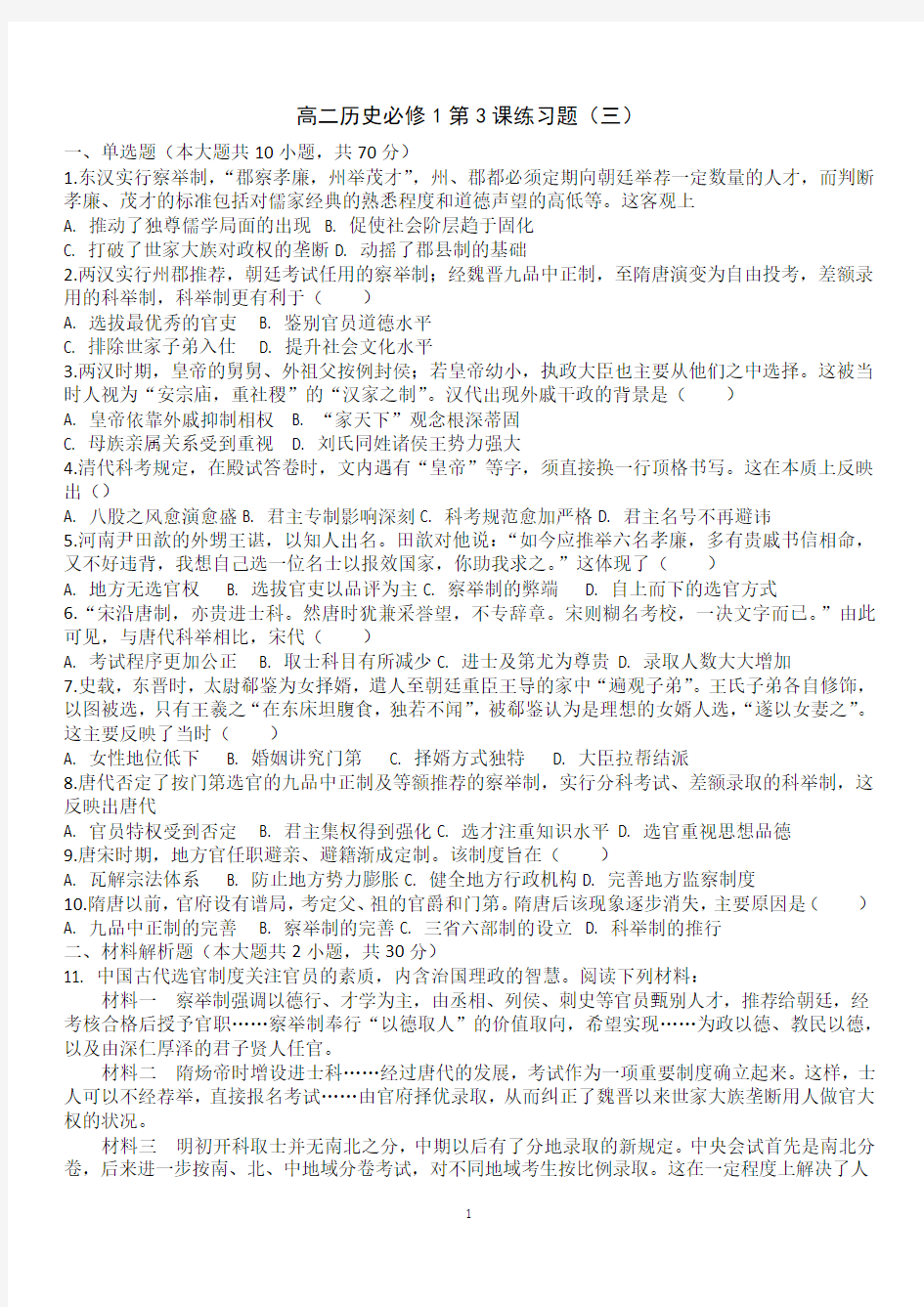

高中历史必修1第3课练习题(3)

高二历史必修1第3课练习题(三)

一、单选题(本大题共10小题,共70分)

1.东汉实行察举制,“郡察孝廉,州举茂才”,州、郡都必须定期向朝廷举荐一定数量的人才,而判断孝廉、茂才的标准包括对儒家经典的熟悉程度和道德声望的高低等。这客观上

A. 推动了独尊儒学局面的出现

B. 促使社会阶层趋于固化

C. 打破了世家大族对政权的垄断

D. 动摇了郡县制的基础

2.两汉实行州郡推荐,朝廷考试任用的察举制;经魏晋九品中正制,至隋唐演变为自由投考,差额录用的科举制,科举制更有利于()

A. 选拔最优秀的官吏

B. 鉴别官员道德水平

C. 排除世家子弟入仕

D. 提升社会文化水平

3.两汉时期,皇帝的舅舅、外祖父按例封侯;若皇帝幼小,执政大臣也主要从他们之中选择。这被当时人视为“安宗庙,重社稷”的“汉家之制”。汉代出现外戚干政的背景是()

A. 皇帝依靠外戚抑制相权

B. “家天下”观念根深蒂固

C. 母族亲属关系受到重视

D. 刘氏同姓诸侯王势力强大

4.清代科考规定,在殿试答卷时,文内遇有“皇帝”等字,须直接换一行顶格书写。这在本质上反映出()

A. 八股之风愈演愈盛

B. 君主专制影响深刻

C. 科考规范愈加严格

D. 君主名号不再避讳

5.河南尹田歆的外甥王谌,以知人出名。田歆对他说:“如今应推举六名孝廉,多有贵戚书信相命,又不好违背,我想自己选一位名士以报效国家,你助我求之。”这体现了()

A. 地方无选官权

B. 选拔官吏以品评为主

C. 察举制的弊端

D. 自上而下的选官方式

6.“宋沿唐制,亦贵进士科。然唐时犹兼采誉望,不专辞章。宋则糊名考校,一决文字而已。”由此可见,与唐代科举相比,宋代()

A. 考试程序更加公正

B. 取士科目有所减少

C. 进士及第尤为尊贵

D. 录取人数大大增加

7.史载,东晋时,太尉郗鉴为女择婿,遣人至朝廷重臣王导的家中“遍观子弟”。王氏子弟各自修饰,以图被选,只有王羲之“在东床坦腹食,独若不闻”,被郗鉴认为是理想的女婿人选,“遂以女妻之”。这主要反映了当时()

A. 女性地位低下

B. 婚姻讲究门第

C. 择婿方式独特

D. 大臣拉帮结派

8.唐代否定了按门第选官的九品中正制及等额推荐的察举制,实行分科考试、差额录取的科举制,这反映出唐代

A. 官员特权受到否定

B. 君主集权得到强化

C. 选才注重知识水平

D. 选官重视思想品德

9.唐宋时期,地方官任职避亲、避籍渐成定制。该制度旨在()

A. 瓦解宗法体系

B. 防止地方势力膨胀

C. 健全地方行政机构

D. 完善地方监察制度

10.隋唐以前,官府设有谱局,考定父、祖的官爵和门第。隋唐后该现象逐步消失,主要原因是()

A. 九品中正制的完善

B. 察举制的完善

C. 三省六部制的设立

D. 科举制的推行

二、材料解析题(本大题共2小题,共30分)

11. 中国古代选官制度关注官员的素质,内含治国理政的智慧。阅读下列材料:

材料一察举制强调以德行、才学为主,由丞相、列侯、刺史等官员甄别人才,推荐给朝廷,经考核合格后授予官职……察举制奉行“以德取人”的价值取向,希望实现……为政以德、教民以德,以及由深仁厚泽的君子贤人任官。

材料二隋炀帝时增设进士科……经过唐代的发展,考试作为一项重要制度确立起来。这样,士人可以不经荐举,直接报名考试……由官府择优录取,从而纠正了魏晋以来世家大族垄断用人做官大权的状况。

材料三明初开科取士并无南北之分,中期以后有了分地录取的新规定。中央会试首先是南北分卷,后来进一步按南、北、中地域分卷考试,对不同地域考生按比例录取。这在一定程度上解决了人

才地域分布不均衡的问题。

请回答:

(1)材料一中的察举制始行于哪一朝代?其对官员素质的期待,体现了我国古代哪一思想流派的治国理念?8分

(2)分别指出魏晋和隋唐时期选官制度的名称。根据材料二,概括隋唐时期选官制度的主要特点。10分

(3)根据材料三,指出明中期以后“开科取士”的新规定及其作用。4分

(4)选官用人关乎国家的长治久安。根据上述材料归纳古代选官制度所蕴含的积极的价值取向。8分

高二历史必修1第3课练习题(三)参考答案

1-5 BDCBC 6-10 ABCBD

11.【答案】(1)朝代:西汉(汉朝)。流派:儒家。8分

(2)名称:九品中正制;科举制。特点:自主报名;分科考试;择优录取。10分

(3)规定:分地录取(分卷考试)。作用:一定程度上解决了人才地域分布不平衡的问题。4分(4)取向:以德取人;自由开放;公平公正。8分

【解析】

(1)本题主要考查两汉时期的察举制,旨在考查灵活运用相关所学解答具体问题的能力。第一小问“朝代”结合相关所学即可得出“西汉”的结论;第二小问“思想流派”结合相关所学即可得出“儒家”的结论。

(2)本题主要考查魏晋南北朝时期和隋唐时期的选官制度,旨在考查正确解读相关材料并再认再现相关史实的能力。第一小问“选官制度”,“魏晋时期”结合相关所学即可得出“九品中正制”的结论,“隋唐时期”结合相关所学即可得出“科举制”的结论;第二小问“主要特点”由材料二中的信息“增设进士科”即可得出“分科考试”的结论,由材料二中的信息“不经荐举,直接报名考试”即可得出“自主报名”的结论,由材料二中的信息“择优录取”即可得出“择优录取”的结论。

(3)本题主要考查明中期以后“开科取士”的新规定及其作用,旨在考查正确解读相关材料并评述的能力。第一小问“新规定”由材料三中的信息“分地录取”即可得出“分地录取”的结论;第二小问“作用”由材料三中的信息“一定程度上解决了人才地域分布不均衡的问题”即可得出“一定程度上解决了人才地域分布不均衡的问题”的结论。

(4)本题主要考查古代中国选官制度所蕴含的积极的价值取向,旨在考查正确解读相关材料并评述的能力。由材料一中的信息“以德取人”即可得出“以德取人”的结论;由材料二中的信息“不经荐举,直接报名考试……择优录取”、材料三中的信息“解决……人才地域分布不均衡的问题”即可得出“自由开放、公平公正”的结论。

人教高中历史必修3第1课 “百家争鸣”和儒家的形成 (2) 教案

第1课“百家争鸣”和儒家的形成 [教学目标] 1、知识与能力: 识记:主要思想流派及主要代表,孔子,在思想文化教育方面的主要成就,孟子、荀子的主要思想主张;理解“百家争鸣”的原因和意义,孔子“仁”的思想、孔子的教育思想,孟子的“性善论”和荀子的“性恶论,学会运用分析儒家思想的形成原因,总结儒家思想的形成过程,探究儒家思想的深远影响。 2、过程与方法: 分析图文材料,概括归纳知识,史论结合,阐释历史,联系现实;历史比较,问题探究 3、情感态度价值观 “百家争鸣”是时代的需要,以祖国的历史文化而自豪,以人为本的精神境界![教学重难点] 重点:“百家争鸣”局面出现的社会原因和历史意义;孔子、孟子、荀子、老子和韩非子思想的主要内容。 难点:儒家思想形成的原因。 教学过程: 问题一:什么叫百家争鸣(即百家争鸣的含义是什么)?主要流派和主要代表有哪些?“百家争鸣”是指_________________________________________________________ 所谓百家是____________________________________________________________ 所谓争鸣是____________________________________________________________ 流派和代表;; ; 问题二:请根据课本及提示简要分析百家争鸣出现的社会原因?性质?影响? 性质:___________________________________________________________________ 影响:________________________________________________________________ 形 成

人教版高中历史必修一第3课 从汉至元政治制度的演变优质教案

第3课从汉至元政治制度的演变 在历史教科书里,汉、唐无疑是我们的历史学家所推崇的强大帝国, 然而,对于世界来说:汉、唐帝国的光环在罗马与阿拉伯帝国的映衬下显得有些褪色,而元帝国在世界上的影响力远远胜过足以引起我们自豪的汉、唐。这个由我国北方少数民族建立、在疆域上空前辽阔的统一政权,不仅将中华博大精深的文化传入各地,也吸取了外来的先进的管理方式:仿效阿拉伯及罗马帝国的行政体制,首次在中国设立行省,对秦以来的郡县制作了一个大大地发展,对中国行政管理制度进行了一次巨大革命,影响一直持续到今。 思考与判断:从汉至元中央和地方的政治制度是怎样演变的? 【知识归纳】 一、中央政治制度 1.汉朝:汉承秦制,有所变化。皇帝制度,行政三公(中朝、外朝、尚书台) 2.魏晋南北朝:逐步形成三省制度。先是尚书省,继而中书省、门下省

3.隋朝:以尚书省、内史省、门下省为最高行政机构 4.唐朝:中书省、门下省、尚书省(下设吏户礼兵刑工六部),重大创造历朝沿袭 5.宋朝:二府、参知政事、三司 6.元朝:中书省、枢密院、宣政院,综合汉蒙政治制度二、地方政治制度: 1`。汉朝:汉初郡国并行;汉武帝后期分全国为十三州,设刺史;东汉州郡县三级制,州牧为州最高长官 2.隋朝:州县两级制,州设刺史,县设令 3.唐朝:唐太宗分全国为十道,作为监察区;唐肃宗设观察使;唐中后期设节度使 4.北宋:文臣作地方官;州县两级制;“道”改为“路”5.元朝:行中书省;行省以下设路、府、州、县,边远地区设宣慰司。中国省制开端,影响深远 【知识运用】 1.从汉至元中央和地方政治制度演变的趋势是什么?汉到元政治制度的演变说明中央集权制度内存在着哪些主要矛盾? 从汉至元,历朝的政治制度的变革不外乎两点:中央尽量分散相权,限制相权,以达到加强皇权的目的;地方尽量削弱其权力,加强对其控制和管理,以达到加强中央权力,解除地方威胁之目的。这两方面的措施恰好说明了,

2021-2022年高中历史 专题一 第1课《百家争鸣》教案 人民版必修3

2021年高中历史专题一第1课《百家争鸣》教案人民版必修3 通史概要: 本专题主要讲述中国传统文化主流思想——以孔孟为代表的儒家思想形成与发展演变的脉络。这一过程共分为四个历史阶段,各有时代特色。概要如下: (1)在春秋战国百家争鸣中脱颖而出。 春秋战国时期诸子百家(儒家、道家、墨家、法家等)在互相争鸣,发表不同政见、彼此驳难的同时,也彼此吸收、融合,终于形成中国的传统文化体系;儒家思想,就是在吸收各家之长的过程中发展成长起来的。 孔子是儒家学派创始人,他提出“仁”与“礼”的学说,主张建立一个礼乐文明的社会。 孟子继承了孔子学说,并对其“德治”思想进行发挥,提倡“仁政”学说,并提出“民贵君轻”思想。 战国末期的荀子,广泛吸收了各家思想的精华(当时道家、墨家、法家等思想派别有用的合理的科学的成分),丰富了早期儒家的思想内容,强调“天行有常”,提出“制天命而用之”的思想,还对“礼”进行深入的讨论,成为儒家思想的“集大成者”。 (2)汉武帝时代形成儒术独尊的局面。 遭受秦代“灭学之祸”的儒学,经过西汉儒学大师董仲舒的系统改造,形成适应大一统时代需要的新儒学。 董仲舒“倡导儒学”的建议被汉武帝采纳,儒术取得独尊地位;太学的建立,标志着儒学教育形成官方化和制度化。 自汉武帝时代起,儒学思想逐渐被确立为我国封建社会长达二千年的正统思想;隋唐

开始的科举制,使儒学思想全面影响了中国社会政治和文化生活。 (3)宋明时期程朱理学体系的建立,标志着儒学发展到新阶段。 在北宋儒学复兴运动中孕育而生的理学,经过南宋朱熹的总结,形成庞大而严密的理论体系。程朱理学作为官方正统儒学,影响后世六七百年之久,对维护专制主义政治制度起了重要作用。 以陆九渊和王守仁为代表的陆王心学,是理学的一大流派。心学认为“心即理也”,主张“知行合一”。心学的出现,标志着重建儒家信仰的理论任务已经完成。 (4)明清时期一些进步思想家对传统儒学批判继承,与时俱进,构建具有时代特色的新思想。 明朝中后期“反正统思想”的异端李贽提出了“穿衣吃饭,即是人伦物理”的主张,挑战“天理”学说;反对以孔孟学说为权威和教条;提出“绝假纯真”的“童心说”,反对礼教的虚伪与官场的欺诈。 明末清初三大思想家黄宗羲、顾炎武、王夫之都以反对封建专制和封建道统闻名,敢于向封建正统观念挑战,勇于批判盲目尊孔颂经的迷信思想。他们的共同特色是①政治上:反对君主专制独裁,提倡“民为主”。②经济上:反对“重农抑商”,提出“工商皆本”。 ③提倡务实的学风和行为。④批判继承宋明理学。 一、百家争鸣 课标要求: 知道诸子百家,认识春秋战国时期百家争鸣局面形成的重要意义;了解孔子、孟子和荀子等思想家以及儒家思想的形成。

人教版高中历史必修1第1单元第3课《从汉至元政治制度的演变》教案

第3课《从汉至元政治制度的演变》教案 【教学目标】 知识与能力 (1)理解君权与相权矛盾的发展变化与当时中央政权的强弱盛衰密不可分。理解元朝行省制度的创立,是中国古代地方行政制度的重大变革,是中国省制的开端。 (2)通过引导学生了解从汉至元政治制度的演变过程,总结中国古代政治制度的特点,培养学生综合概括的能力。 过程与方法 (1)联系时代背景分析各项措施,理解历史概念,并逐步总结出中国古代政治制度的特点。(2)引导学生重视图示、引文等材料,在对历史材料的研读和分析中,初步掌握处理历史资料的一般方法。 情感态度与价值观 (1)专制主义中央集权的不断加强是它的发展轨迹。这一古代政治制度的特点,对中国历史发展产生了深远的影响。它有助于多民族国家的巩固,但也对中国社会的发展进步形成了阻碍。 (2)无论是汉族还是少数民族政权,都对统一多民族国家的巩固作出过自己的贡献。 【教学重点】 中国古代政治制度的主要特点。 【教学难点】 从汉至元政治制度演变的过程及对重要历史概念的理解。 【教学过程】 导入 秦朝扫平六国,一统天下,以为可以传世万代,却万万没有想到的是秦王朝二世而亡。那么刚刚建立起的中央集权制度是不是也随着王朝的灭亡而崩溃了呢?西汉的建立有没有把这种制度也推翻呢?请同学们思考并看书。教师介绍一下汉武帝,由此导入新课。 推进新课 一、中央政治制度的演变 思考1:汉丞相与秦丞相的职权有何不同?这种变化有何影响? 职权:秦丞相,帮助皇帝处理全国的政事,受御史大夫牵制; 汉丞相,集决策、司法、行政大权于一身,位高权重。 影响:君权受到严重削弱。 (一)两汉中央政治制度的演变 思考:面对汉丞相位高权重,汉皇帝采取了哪些措施?目的何在? 措施:①用布衣为相;

部编新人教版高中历史目录必修三.doc

人教版高中历史目录必修3 第一单元中国传统文化主流思想的演变 第1课“百家争鸣”和儒家思想的形成 一、“百家争鸣”局面的出现 二、孔子和早期儒学 三、道家和法家 第2课“罢黜百家,独尊儒术” 一、从“无为”到“有为” 二、“罢黜百家,独尊儒术”的提出 三、儒学成为正统 第3课宋明理学 一、三教合一 二、程朱理学 三、陆王心学 第4课明清之际活跃的儒家思想 一、李贽的离经叛道 二、黄宗羲对君主专制的抨击 三、顾炎武倡导经世致用 四、王夫之的唯物思想 第二单元西方人文精神的起源及其发展 第5课西方人文主义思想的起源 一、“人是万物的尺度” 二、“美德即知识” 三、柏拉图和亚里士多德 第6课文艺复兴和宗教改革 一、意大利的资本主义萌芽 二、文艺复兴 三、宗教改革 第7课启蒙运动 一、理性时代的到来 二、法国的启蒙思想家 三、启蒙运动的扩展 第三单元古代中国的科学技术与文学艺术 第8课古代中国的发明和发现 一、四大发明 二、《九章算术》和珠算 三、《石氏星表》和浑仪 四、《授时历》和四大农书 五、《伤寒杂病论》和《本草纲目》 第9课辉煌灿烂的文学

一、从《诗经》到唐诗 二、宋词和元曲 三、明清小说 第10课充满魅力的书画和戏曲艺术 一、汉字与书法艺术 二、笔墨丹青中国画 三、京剧的出现 探究活动课中国传统文化的过去、现在与未来──历史小论文第四单元近代以来世界的科学历程 第11课物理学的重大进展 一、经典力学 二、相对论的创立 三、量子论的诞生与发展 第12课探索生命起源之谜 一、教会的禁锢 二、拉马克和早期生物进化思想 三、达尔文与进化论 第13课从蒸汽机到互联网 一、“蒸汽时代”的到来 二、电气革命的出现 三、信息技术的发展 第五单元近代中国的思想解放潮流 第14课从“师夷长技”到维新变法 一、“开眼看世界” 二、“中学为体,西学为用” 三、维新变法思想 第15课新文化运动与马克思主义的传播 一、《新青年》的诞生 二、新文化运动 三、马克思主义传入中国 第六单元20世纪以来中国重大思想理论成果 第16课三民主义的形成和发展 一、三民主义的提出 二、三民主义的实践 三、旧三民主义发展为新三民主义 第17课毛泽东思想 一、革命道路的探索 二、毛泽东思想的形成 三、毛泽东思想的发展 第18课新时期的理论探索 一、伟大的转折 二、邓小平理论的形成 三、“三个代表”重要思想 第七单元现代中国的科技、教育与文学艺术

高中历史必修三第一单元教学设计

高中历史必修三第一单元教学设计方案 一.教材分析 1.课标要求 l 知道诸子百家,认识春秋战国时期百家争鸣局面形成的重要意义,了解孔子、孟子和荀子等思想家以及儒家思想的形成。 l 知道汉代儒学成为正统思想的史实。 l 列举宋明理学的代表人物,说明宋明时期儒学的发展。 l 列举李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之等思想家,了解明清时期儒学思想的发展。 2.本单元教学内容在模块体系中的作用 本单元主要介绍了中国古代思想领域由“百家争鸣”到儒家思想成为中国传统文 化的主流思想的演变历程,学习本单元,可使学生对中国传统文化有一个整体、清晰的认识,特别是将古代思想家的主张放到当时特定的历史背景分析评价,加深学生对当时社会政治经济发展情况的理解,再将之与当今现实思想生活相联系,可使学生体会古代思想文化成果的现实意义. 3.本单元总体学习目标 (1)知识与能力 了解儒家思想的形成及发展演变历程,古代思想家的主张及对历史发展的影响. (2)过程与方法 通过结合社会背景和思想渊源分析古代思想家的主张,使学生认识到一定思想文化是一定社会状况的产物,培养学生全面分析历史现象的能力. 通过概括古代思想家的主张及前后联系,对所学内容进行全面比较、概括和阐释,培养学生分析和归纳问题的能力. 通过对儒家思想的评价,培养学生辩证思维能力,形成对传统思想文化批判继承的意识. (3)情感态度和价值观 通过了解儒家思想,尤其是孔孟学说、董仲舒的新儒学、宋明理学、明清之际的思想批判等了解儒学博大精深的思想体系,培养学生对民族文化的自豪感和热爱祖国的高尚情操.

在学习中应注意将儒家思想与现实社会相联系,体会古代思想文化成果的现实意义. 通过指导学生阅读相关著作,扩大学生的知识面. 4.重难点分析 教学重点:孔子、孟子、荀子的主要思想;汉代儒学成为正统思想的原因及影响; 宋明理学的代表人物及宋明时期儒学的发展;明清之际进步思想家的基本主张和历史影响. 教学难点:儒学在不同历史时期的地位变化;对儒学的评价(积极性、局限性).原因是:一、因为是古代史,离现实较远,学生难以理解把握封建制度下的思想文化.二、从方法上讲,学生难以灵活运用历史的、发展的、联系的、全面的方法和相关学科的知识评价历史事物,教师要采取问题教学和探究教学的方法,引导学生正确认识历史和评价历史. 二.教学内容安排(一课时) 第一目:儒家思想的形成发展演变历程 教学要点:1春秋时期孔子的主张及影响2战国时期孟子、荀子的主张及影响3 西汉董仲舒新儒学的内容及影响4宋明理学的代表、主张和影响5明清时期批判思潮的代表、主张、影响 第二目:儒家思想的地位变化及原因 教学要点:春秋战国、秦朝、汉代、魏晋南北朝、宋明、明清、维新变法时期、新文化运动各时期儒学的地位变化及原因 第三目:如何正确认识对待儒家思想 教学要点:1儒学的作用:积极性、消极性 2正确对待儒家思想:取其精华,去其糟粕;批判性继承 第四目:儒学的现实意义 教学要点:1对构建和谐社会的意义2对祖国的统一大业的意义3对处理国际关系的意义4对为人处事的意义 三.教学方法与过程 1.导入设计: (1)多媒体播放图片:山东曲阜祭孔大典、台湾祭孔大典等

人教版高中历史必修一第3课从汉至元政治制度的演变优质教案

第3课从汉至元政治制度的演变 一、课标要求: 列举从汉到元政治制度演变的史实,说明中国古代政治制度的特点。 二、知识结构: (一)中央政治制度的演变 三公九卿制 中朝(内朝):决策机构 两汉:汉承秦制外朝:执行机构 东汉扩大尚书台的权力 魏晋南北朝:逐步形成三省体制(尚书省、内史省、门下省)隋朝:三省制度建立,三省是最高行政机构 中书省:决策 唐朝:三省六部制尚书省:执行(吏、户、礼、兵、刑、工) 门下省:审议 二府(中书门下、枢密院):分割军权 宋朝参知政事:分割行政权 三司制:分割财权 中书省:行政机构 元朝枢密院:军事机构 宣政院:统领宗教事务和管辖西藏地区(二)地方政治制度的演变

汉初:分封制与郡县制并存 两汉汉武帝:设刺史( 监察诸侯和地方高官) 东汉:州、郡、县三级制 隋朝州、县两级制 道、州、县三级制 唐朝 中后期藩镇割据局面 路、州、县三级制 北宋 派文臣做地方官,消弱地方的实力 元朝:行省制度下,设路、府、州、县 (三)总结从元到汉的演变趋势 1、中央集权不断的加强,严格控制地方行政 2、相权与皇权的矛盾,专制主义不断加强 三、教学过程: 1、导入新课 引导学生回忆秦朝政治制度的主要概况,复习秦朝中央政治制度的形成。解释政治制度,政治制度,是一个内涵极为丰富的概念。从一般的意义上讲,它可以包含以下一些内容;皇帝制度、中央行政体制和运行机制、地方行政体制和运行机制、军事制度、法律制度、监察制度、财政制度、文教文书符玺等制度、民族政策及有关制度、职官管理制度等。 以故事的形式叙述课本的前言部分,引入君权与相权的矛盾。在

中央,君权与相权此消彼长一直是封建社会难以避免的问题,也是封建统治者一直想解决的问题,那么,根据史实说明从汉至元的历代统治者是怎样解决这一问题的?收到的成效如何呢?带着这一系列的问题,我们今天来学习从汉到元政治制度的演变过程。 2、讲述新课 (一)中央政治制度的演变 秦朝扫平六国,一统天下,以为一劳永逸,却万万没有想到的是秦王朝二世而亡。那么刚刚建立起的中央集权制度是不是也随着王朝的灭亡也崩溃了呢?西汉的建立有没有把这种制度也推翻呢?让我们来阅读课本中的资料回放。 (学生阅读) 补充历史背景,启发学生自己总结出材料中心内容,主要是强化皇帝的个人独尊、皇权的至高无上。对汉朝中央政治制度与秦朝的进行比较。 1、史称“汉承秦制”,西汉以布衣为相,借鉴了秦朝的制度,但也有所变化。(教学中注意秦汉制度的继承和发展关系)皇帝制度,是承秦制继续实行,但又在秦朝基础上,构成了比较完整的皇帝名号、礼仪等制度。中央行政设三公,秦时即有,汉朝亦设。设问汉丞相与秦丞相的职权有何不同?这种变化有何影响? 职权:秦丞相,帮助皇帝处理全国的政事,受御史大夫牵制。 汉丞相,集决策、司法、行政大权于一身,位高权重。 影响:君权受到严重削弱。

高中历史必修三教案

高中历史必修三教案(共24课时) 第1课《“百家争鸣”和儒家思想的形成》教案 文昌侨中历史组傅佑清 2011-2-3 重点:“百家争鸣”局面出现的社会原因和历史意义;孔子、孟子、荀子、老子和韩非子思想的主要内容。 难点:儒家思想形成的原因。 一、“百家争鸣”局面的出现 (1)含义:指春秋战国时期知识分子中不同学派的涌现及各流派争芳斗艳的局面。(2)原因:,在经济上,井田制崩溃。铁器的使用和牛耕的推广提供了物质条件。政治上,周王室衰微,士大夫崛起。阶级关系上,“士”阶层的活跃和受重用。 (3)主要流派:道家、儒家、墨家和法家。 (4)“百家争鸣”的历史影响 奠定了中国整个封建时代文化的基础,对中国文化有着非常深刻的影响。 二、“孔子和早期儒学” 介绍孔子的生平,思想主张和教育思想。儒家的经典是“六经”;思想的核心是“仁”的思想。“有教无类”教育理论。 (3)孟子的思想 孟子的“仁政”思想。 (4)荀子的思想 荀子“仁义”和“王道”的思想。“君舟民水”的观点。“人之性恶”。 三、“道家和法家” 老子朴素辩证法思想,主张“无为而治”。法家是专制主义中央集权理论的基础。 最后,利用课后《本课要旨》,帮助学生进一步了解本课要掌握的核心问题所在。 第2课《“罢黜百家,独尊儒术”》教案 文昌侨中历史组傅佑清 2011-2-5 1、重点:“董仲舒的新儒学思想,汉武帝重视儒学的具体措施。 2、难点:对新儒学思想主张的理解及其对后世的影响。 3、教学过程:导入新课:复习“百家争鸣”,引入时代不同,需要不同,统治者对思想学说的态度措施也不同。 一、从“无为”到“有为”: 1、汉初的“无为而治”(1)原因:秦末战火频繁,社会经济破坏严重。 (2)表现:与民休养生息 (3)措施:①减轻田租;②免自卖为奴婢者为庶人;③让大量士兵回家,授予田宅; ④免除一定的赋税和徭役。 2、汉武帝的“有为而治”: (1)原因:①汉朝经济实力的增强;②社会危机:王国问题、土地兼并、匈奴为患等。(2)目的:加强中央集权,适应国家统一的发展趋势

高中历史必修三课程标准

普通高中 历史必修3课程标准(人教版)细化方案 泾川一中高二历史组 仙碎林宝红应岐

2015年1月6日 第一单元中国传统文化主流思想的演变 概要: 本专题主要讲述中国传统文化主流思想——以孔孟为代表的儒家思想形成与发展演变的脉络。这一过程共分为四个历史阶段,各有时代特色。概要如下: (1)在春秋战国百家争鸣中脱颖而出。 春秋战国时期诸子百家(儒家、道家、墨家、法家等)在互相争鸣,发表不同政见、彼此驳难的同时,也彼此吸收、融合,终于形成中国的传统文化体系;儒家思想,就是在吸收各家之长的过程中发展成长起来的。 孔子是儒家学派创始人,他提出“仁”与“礼”的学说,主建立一个礼乐文明的社会。 孟子继承了孔子学说,并对其“德治”思想进行发挥,提倡“仁政”学说,并提出“民贵君轻”思想。 战国末期的荀子,广泛吸收了各家思想的精华(当时道家、墨家、法家等思想派别有用的合理的科学的成分),丰富了早期儒家的思想容,强调“天行有常”,提出“制天命而用之”的思想,还对“礼”进行深入的讨论,成为儒家思想的“集大成者”。 (2)汉武帝时代形成儒术独尊的局面。 遭受代“灭学之祸”的儒学,经过西汉儒学大师董仲舒的系统改造,形成适应大一统时代需要的新儒学。 董仲舒“倡导儒学”的建议被汉武帝采纳,儒术取得独尊地位;太学的建立,标志着儒学教育形成官方化和制度化。 自汉武帝时代起,儒学思想逐渐被确立为我国封建社会长达二千年的正统思想;隋唐开始的科举制,使儒学思想全面影响了中国社会政治和文化生活。 (3)宋明时期程朱理学体系的建立,标志着儒学发展到新阶段。 在北宋儒学复兴运动中孕育而生的理学,经过南宋朱熹的总结,形成庞大而严密的理论体系。程朱理学作为官方正统儒学,影响后世六七百年之久,对维护专制主义政治制度起了重要作用。 以陆九渊和王守仁为代表的陆王心学,是理学的一大流派。心学认为“心即理也”,主“知行合一”。心学的出现,标志着重建儒家信仰的理论任务已经完成。 (4)明清时期一些进步思想家对传统儒学批判继承,与时俱进,构建具有时代特色的新思想。 明朝中后期“反正统思想”的异端贽提出了“穿衣吃饭,即是人伦物理”的主,挑战“天理”学说;反对以孔孟学说为权威和教条;提出“绝假纯真”的“童心说”,反对礼教的虚伪与官场的欺诈。 明末清初三大思想家黄宗羲、顾炎武、王夫之都以反对封建专制和封建道统闻名,敢于向封建正统观念挑战,勇于批判盲目尊孔颂经的迷信思想。他们的共同特色是:①政治上:反对君主专制独裁,提倡“民为主”。②经济上:反对“重农抑商”,提出“工商皆本”。③提倡务实的学风和行为。④批判继承宋明理学。 第1课“百家争鸣”和儒家思想的形成 课标要求:

高中历史必修三,整理得太好 了(精华版)

人教版历史必修三笔记(精华版) 第1课 百家争鸣和儒家思想的形成 一、“百家争鸣局面”的出现 1、春秋战国时期“百家争鸣局”面出现的原因 (1)政治上:分封制瓦解(周王室衰微,诸侯争霸) (2)经济上:井田制崩溃(铁犁牛耕的使用和推广),封建土地私有制逐渐确立 (3)阶级关系上:“士”阶层的活跃和受重视 (4)思想文化上:学术逐渐下移,“学在民间”(私学)出现 2、“百家争鸣”的含义 是指春秋战国时期知识分子中不同学派的涌现及各流派争芳斗艳的局面。其中影响最大的是儒、道、墨、法四家,各派主张各不相同,而在不同之中又有其相同之处。儒、墨、法诸家,侧重于政治道德;道家侧重于对宇宙本体及其发展规律的探索。各家学说的中心及其最后归宿,都是为了求治国平天下之道和理想的人生道路,这反映了中国文化的共同精神。 3、“百家争鸣”意义 (1)儒家思想就是在吸收融合各家之长的过程中形成发展起来的,并在日后成为中国传统文化的主流思想。 (2) “百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动,对当时和后来社会历史的发展,起了巨大的推动作用。 二、早期儒学思想家的思想 1、孔子 (1)政治思想:提出“仁”与“礼”的学说;主张建立一个礼乐文明的社会。注重政治与人事,对鬼神敬而远之。 (2)教育思想:开创了中国古代私人讲学之风;把自己的思想主张贯穿到教育活动中;注重人的全面发展。 (3)孔子的历史地位:儒家学派创始人,教育家,文化传播者。 2、孟子 (1)思想内容:孟子继承了孔子学说,并对其“德治”思想进行发挥,提倡“仁政”学说,并提出“民贵君轻”思想。

(2)影响:对儒家思想发展有重要贡献。 3、荀子 (1)主要思想:强调“天行有常”,提出“制天命而用之”的思想,还对“礼”进行深入的讨论。 (2)地位:广泛吸收了各家思想的精华,丰富了早期儒家的思想内容,成为儒家思想的“集大成者”。 三、其他学派的主要思想 1、道家(老庄之学) (1)老子 “道”是世界根本;朴素的辩证法思想;“小国寡民”社会。 (2)庄子 宣扬天道与自然无为;追求“逍遥”。 (3)影响 老庄崇尚自然,主张超越功利去追求精神自由的倾向,对中国古代文化产生了重要影响。 2、法家 (1)李悝 在魏国变法:奖励耕战、严刑峻法。 (2)商鞅 在秦国两次变法:废旧制度、重农抑商、加强中央集权、以吏为师。(3)韩非子 法家思想集大成者,将法家理论系统化;主张加强君主集权、厉行赏罚、奖励耕战;主张“事异则备变”。 (4)影响 对中国专制主义政治体制的建立乃至秦始皇统一全国,起到了重大作用;两汉后,其法治思想被吸收到儒家体系中,成为维护专制政权的工具。 3、墨家 (1) 墨子 “兼相爱、交相利”;非攻、尚贤、尚同、非乐、非命、节葬、节用;在认识论和逻辑学贡献。 (2)影响 汉代以后,逐渐湮没失传。

人教版高中历史必修一第3课 从汉至元政治制度的演变优质教案

第3课从汉至元政治制度的演变 【课标要求】 列举从汉到元政治制度演变的史实,说明中国古代政治制度的特点。 【课文自习】 一、中央行政制度的沿袭与变化 秦汉隋唐北宋 元 _______ _______ ________ “_______” ________ 1、汉武帝时设立“_______”决策机构,且起用布衣为相;东汉时“___________ ___”。 2、隋唐三省六部制:设________——_______——_______, 尚书省下设吏、户、礼、兵、刑、工六部。 3、宋“二府三司”制中___________、_________合称“二府”。 4、元“一省二院”指在中央设_________和枢密院、 __________。 二、地方行政沿袭与变化 秦汉初汉中后期隋唐 北宋元

郡县郡国州郡县州县道州县路州县行省、路府州县1、汉初沿袭秦的郡县制,同时分封诸侯,实行___________。 2、汉武帝东汉末年,设州为________,长官为刺史;东汉末 年,地方行政区划由郡县两级转为__________。 3、唐太宗设____,作为监察区。唐肃宗时,道成为州县之上 的行政实体。唐中后期,地方军镇长官节度使的权力越来越大,发展成为____________局面。 4、宋太祖削弱地方节度使的权力,由中央派文臣做地方官,将道改为路。 5、元朝在地方实行__________,这是地方行政制度的重大变革,是中国______的开端。 【思维能力提高】 1、汉承秦制的含义以及主要表现。 2、三省六部制的形成

3、宋朝是加强皇权的措施有哪些? 4、隋唐朝是如何解决中央和地方的矛盾的?如何认识唐朝设立的“道”? 5、简述元代的行省制度

人教版高中历史必修3第1课 百家争鸣和儒家思想的形成知识归纳

第1课百家争鸣和儒家思想的形成 本课标题“百家争鸣”的含义:百家,泛指众多学派或学者;争鸣主体,是代表不同阶层或政治派别的“士”;争鸣主题,是救世(为君主提供治理国家的方法),争鸣实质是各家救世方案之争;争鸣内容,主要是学术问题与社会问题,如世界万物的本源是什么,人的本性是什么,如何处理人际关系,怎么认识人与自然的关系,怎样治国理政——德治、法治还是兼用,等等;争鸣形式,包括口头述说(述)和著书立说(作);争鸣特点,是互相批驳和彼此吸收。 一、春秋战国时期“百家争鸣”局面的出现1、历史背景(1)春秋战国时期社会发生重大变革社会变革为百家争鸣提供了基础和前提。①政治上:其一,从贵族政治(世袭)到官僚政治(选任)。夏商周是早期国家,是贵族政治,官员由世袭产生。春秋战国时期,世官制遭到破坏,官员“选任制”逐步确立,即贵族政治逐渐走向官僚政治,由重血缘到重才学,贵族对政治的垄断被打破。其二,“士”的崛起——养士、用士之风盛行。西周时期,“士”是最低等级的、没有封地的贵族,不受重用。春秋战国时期,私学兴起,“士”可能来自贵族,也可能来自受到教育的平民。“士的崛起”是指“士”受到各国统治者的重用。外因,是各国争霸争雄,争抢人才,不看血缘看才学,如士争凑燕、楚才晋用、秦王嬴政收回“逐客令”;内因,是“士”有才学。综上,政治变革为百家争鸣提供了议政机遇和人才基础。国之大事由“肉食者谋之”到下层的士亦可谋之。“士”作为不同阶层或政治派别的代言人,周游列国,积极建言献策,希望获得重用。②经济上:从青铜时代到铁器时代,铁器、牛耕的推广,农业、手工业和商业的迅速发展,贵族阶层衰落了,

出现新兴地主、自耕农、个体手工业者、职业商人等不同阶层。综上,经济变革为百家争鸣奠定物质基础和阶级基础。“士”可以成为一个脱离生产的阶层或群体而大量的存在。众多新旧阶级或阶层的代言人“发声”,才有可能“百家争鸣”。如有人认为孔子、老子、庄子代表没落贵族,孟子、荀子、商鞅、韩非子代表新兴地主,墨子代表平民百姓(手工业者)等。③文化上,从官学到私学,从学在官府到学在民间。其意义,一是壮大了“士”的群体,推动了不同学派的形成;二是思想文化不受官府垄断、控制,自由讲学、自由传授有利于民间各种不同思想的产生与争鸣。综上,文化变革为百家争鸣提供了思想条件(学者多、学派多;思想、学术自由)。(2)西周春秋时期文化的积累与发展,奠定了思想基础百家思想不是无源之水。如儒家学派创立于春秋时期,但儒家思想源远流长,孔子整理的“六经”,即是西周时的六部文献。孔子的以民为本、以德治国、重视礼乐等思想,就是继承了周初周公的思想。2、主要学派及代表十家九流。最主要学派是儒家、道家、墨家、法家。3、历史影响(1)是中国历史上第一次思想解放运动,是中国人文主义思想的起源,是中华民族第一次精神觉醒。主要表现:由夏商西周时期对天命、鬼神、祖先的崇拜到春秋战国时期对人的崇拜与重视。表现:①反思人与自然(或者“天”)的关系:此前认为,人是自然的一部分,是“天”(或神)的创造物,人没有独立性,即所谓“天人合一”。由“天人合一”,到“天人相分”,是一种进步。如老子主张顺应自然,是天人合一论者,荀子主张利用自然、战胜自然,是天人相分论者。②反思人与人的关系:如孔子主张仁者爱人(有等差之爱),爱惜民力,孟子主张仁政、民贵君轻,荀子主张君舟民水,韩非子主张君贵民轻,墨子主张兼爱(无等差之爱)。③

高中历史必修三课程标准

普通高中历史必修3课程标准(人教版)细化方案 泾川一中高二历史组 仙碎林曹宝红赵应岐 2015年1月6日 第一单元中国传统文化主流思想的演变 概要: 本专题主要讲述中国传统文化主流思想——以孔孟为代表的儒家思想形成与发展演变的脉络。这一过程共分为四个历史阶段,各有时代特色。概要如下: (1)在春秋战国百家争鸣中脱颖而出。春秋战国时期诸子百家(儒家、道家、墨家、法家等)在互相争鸣,发表不同政见、彼此驳难的同时,也彼此吸收、融合,终于形成中国的传统文化体系;儒家思想,就是在吸收各家之长的过程中发展成长起来的。 孔子是儒家学派创始人,他提出“仁”与“礼”的学说,主张建立一个礼乐文明的社会。 孟子继承了孔子学说,并对其“德治”思想进行发挥,提倡“仁政”学说,并提出“民贵君轻”思想。 战国末期的荀子,广泛吸收了各家思想的精华(当时道家、墨家、法家等思想派别有用的合理的科学的成分),丰富了早期儒家的思想内容,强调“天行有常”,提出“制天命而用之”的思想,还对“礼”进行深入的讨论,成为儒家思想的“集大成者”。 (2)汉武帝时代形成儒术独尊的局面。 遭受秦代“灭学之祸”的儒学,经过西汉儒学大师董仲舒的系统改造,形成适应大一统时代需要的新儒学。 董仲舒“倡导儒学”的建议被汉武帝采纳,儒术取得独尊地位;太学的建立,标志着儒学教育形成官方化和制度化。 自汉武帝时代起,儒学思想逐渐被确立为我国封建社会长达二千年的正统思想;隋唐开始的科举制,使儒学思想全面影响了中国社会政治和文化生活。(3)宋明时期程朱理学体系的建立,标志着儒学发展到新阶段。 在北宋儒学复兴运动中孕育而生的理学,经过南宋朱熹的总结,形成庞大而严密的理论体系。程朱理学作为官方正统儒学,影响后世六七百年之久,对维护专制主义政治制度起了重要作用。 以陆九渊和王守仁为代表的陆王心学,是理学的一大流派。心学认为“心即理也”,主张“知行合一”。心学的出现,标志着重建儒家信仰的理论任务已经完成。 (4)明清时期一些进步思想家对传统儒学批判继承,与时俱进,构建具有时代特色的新思想。 明朝中后期“反正统思想”的异端李贽提出了“穿衣吃饭,即是人伦物理”的主张,挑战“天理”学说;反对以孔孟学说为权威和教条;提出“绝假纯真”的“童心说”,反对礼教的虚伪与官场的欺诈。

人教版高中历史必修3第1课百家争鸣和儒家思想的形成知识归纳

第1 课百家争鸣和儒家思想的形成 本课标题“百家争鸣”的含义:百家,泛指众多学派或学者;争鸣主体,是代表不同阶层或政治派别的“士”;争鸣主题,是救世(为君主提供治理国家的方法),争鸣实质是各家救世方案之争;争鸣内容,主要是学术问题与社会问题,如世界万物的本源是什么,人的本性是什么,如何处理人际关系,怎么认识人与自然的关系,怎样治国理政——德治、法治还是兼用,等等;争鸣形式,包括口头述说(述)和著书立说(作);争鸣特点,是互相批驳和彼此吸收。 一、春秋战国时期“百家争鸣”局面的出现1、历史背景(1)春秋战国时期 社会发生重大变革社会变革为百家争鸣提供了基础和前提。①政治上:其一,从贵族政治(世袭)到官僚政治(选任)。夏商周是早期国家,是贵族政治,官员由世袭产生。春秋战国时期,世官制遭到破坏,官员“选任制”逐步确立,即贵族政治逐渐走向官僚政治,由重血缘到重才学,贵族对政治的垄断被打破。其二,“士”的崛起——养士、用士之风盛行。西周时期,“士” 是最低等级的、没有封地的贵族,不受重用。春秋战国时期,私学兴起,“士” 可能来自贵族,也可能来自受到教育的平民。“士的崛起”是指“士”受到各国统治者的重用。外因,是各国争霸争雄,争抢人才,不看血缘看才学,如士争凑燕、楚才晋用、秦王嬴政收回“逐客令”;内因,是“士”有才学。综上,政治变革为百家争鸣提供了议政机遇和人才基础。国之大事由“肉食者谋之”到下层的士亦可谋之。“士”作为不同阶层或政治派别的代言人,周游列国,积极建言献策,希望获得重用。②经济上:从青铜时代到铁器时代,铁器、牛耕的推广,农业、手工业和商业的迅速发展,贵族阶层衰落了, 出现新兴地主、自耕农、个体手工业者、职业商人等不同阶层。综上,经济

人教版高一历史必修一试题:第3课

第一单元第三课 时间:45分钟满分100分 一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分) 1.汉初刘邦分封同姓九王后,全国54郡,中央直辖者不过15郡,诸侯王国就占近40郡;全国1300余万人,中央政府控制编户97万,人口450余万。(数据采用自刘国石《七国之乱、八王之乱、安史之乱之比较》)这说明(B) A.汉初实行分封制后人口增长迅速 B.王国势力庞大,已对中央集权构成威胁 C.分封诸王使汉政权加强了对地方的管理和控制 D.分封制的实施使汉政权扩充了疆域,州郡数大增 [解析]依据材料分析,汉初中央直辖的郡和人口远远少于各王国控制的郡和人口,地方王国对中央形成了挑战,这说明王国势力已对中央集权构成威胁,因此B项正确、C项错误。从材料中难以看出人口和州郡数目的增长变化,A、D两项排除。 2.据史料记载,仅从元朔二年至元朔六年(前127~前123年),封侯的数目多达121个,元鼎元年至后元二年(前116~前87年)又有44人封侯,甚至一日之内竟有24人同时封侯(注:元朔、元鼎、后元均为汉武帝年号)。武帝此举根本目的是(A) A.加强中央集权B.剥夺王国的封地 C.分割王国的封地D.收回王国官吏的任免权 [解析]根据对材料的理解,可知反映的是汉武帝推行“推恩令”。汉武帝时为了削弱王国的实力,实行“推恩令”,根本目的是加强中央集权。 3.唐朝后期,节度使“既有其土地,又有其人民,又有其甲兵,又有其财赋”。这种状况(C) A.加强了君主专制B.加强了中央集权 C.削弱了中央集权D.完善了选官、用官制度 [解析]本题考查藩镇割据的影响。据材料可知,节度使控制着地方行政权、军权、财权,成为地方割据势力,严重削弱了中央集权,故本题选C项。 4.(2018·河南郑州一中高一期末)《读史漫录》中记载:“汉至武帝以后,柄归中朝,政去两府。所谓中朝者,大司马、大将军、侍中、常侍、散骑诸吏也。所谓外朝者,丞相、御史、二千石、九卿等也。盖武帝决事禁中,稀见卿相。”由此可见,“中朝”(D) A.掌握军政大权,是独立的决策机构 B.分享丞相行政权,处理政事 C.担任行政职务,有名无实

人教版高中历史必修三第一单元第1课教案新部编本

教师学科教案[ 20 – 20 学年度第__学期] 任教学科:_____________ 任教年级:_____________ 任教老师:_____________ xx市实验学校

人教版高中历史必修三第一单元第1课《“百家争鸣”和儒家思想的形成》之 孔子思想 课标要求:了解孔子以及早期儒家思想的形成。 一、教学目标 以“五步走”策略为教学引子,分解课本内容; 以课本内容为依托,辅之于课外材料,使学生深入了解孔子的主要思想; 二、教学重点、难点: 重点:掌握孔子的主要思想; 难点:理解孔子的核心思想。 三、教学方法: 采用多媒体课件教学,创设“看——找——论——析——答”的教学相长法 四、课时安排: 半个课时 五、教学准备: 教学前寻找各种视频、图片,制作多媒体课件,布置学生预习,并复习初中语文课文——《论语》。 六、教学过程: 开篇——同学们,我们上一节课主要学习了有关百家争鸣的相关历史,知道了所谓的“百家”是指先秦时代各种思想流派,如儒家、道家、法家、墨家、兵家、阴阳家、小说家等等,今天我们来具体学习其中的儒家学派的创始人——孔子的思想。 第一步:看(1分钟) 播放《孔子》之“舌战群儒”,渲染气氛,吸引学生兴趣。(1分钟) 破题:这是电影《孔子》的一个片段,从人物的对话可以知道他们所争论的一个问题是:

是否应该取消活人殉葬?既然孔子的态度是主张废除殉葬制度,那他冒死相谏的背后体现的是一种什么思想?这是我们这节课的重点学习内容,学完这节课内容,我们再来分析这个问题。 第二步:找(1分钟) 过渡:现在我们一起进入孔子的思想世界。大家翻开课本第五页,看一下资料回放的右边的小字内容,先了解了解孔子的生前身后,看看他的人生经历是怎样的?他在哪些方面作出了贡献。 提示: 教育(创办私学、有教无类、因材施教); 文化(整理古籍《春秋》,保存先秦文化)。 第三步:论(3分钟) 过渡:课本第4页提到,孔子思想的核心是“仁”。仁在《说文解字》的解释是:“仁,亲也;从人从二。”“从”表示意符,也就是说“仁”字与“人”、“二”两个字有关联。仁者兼爱,所以“从二”。(板书“仁”)。 根据分组,讨论并理解和断句:厩焚子退朝曰伤人乎不问马。 提示:对于此段材料的理解有以下几种,你们较为认可的是哪一派的理解呢? 1、【汉】郑玄注:重人贱畜也。退朝者,自鲁之朝来归也。 提示:郑玄认为:孔子爱人不爱马,或者说爱人不爱财。所以他的断句方法是:厩焚/子退朝/曰/伤人乎/不问马 2、【清】李顒《反身录》:“伤人乎?不问马”,盖仓卒之间,以人为急,偶未遑问马耳,非真贱畜,置马于度外,以为不足恤而不问也。畜固贱物,然亦有性命,圣人仁民爱物,无所不至,见一物之摧伤,优恻然伤感,况马乎?必不然也。学者慎勿泥贵人贱畜之句,遂轻视物命而不慈夫物。必物物咸慈而后心无不仁,庶不轻伤物命。 提示:清朝学者李颙认为,他说:孔子爱人没错,但并没有轻视马之意。所以他认为应该这样断句:厩焚/子退朝/曰/伤人乎/不/问马

高中历史必修一第6课完整教学提纲

第6 课罗马法的起源与发展学案 年级:学科:主备人:组长: 【学习目标】: 1、了解罗马法的起源和发展过程 2、识记罗马法的主要内容及其对维系罗马帝国统治的作用 3、掌握罗马法对世界各国立法的影响及局限性。 4、理解法律在人类社会中的价值。 【学习重点】: 简析罗马法的含义、发展历程、主要内容、实质及其影响 【学习难点】: 习惯法与成文法 【学习过程】: 一、自主预习 知识点一从习惯法到成文法 1.习惯法: (1)背景: (2)特点:法律与习惯之间没有明显的界限。 (3)局限:贵族常常随意解释法律,保护自己,损害 _______ 利益。 2.成文法——《十二铜表法》 (1)特点:内容广泛,条理清晰。 (2)作用:审判、量刑、皆有法可依,贵族对法律的随意解释受到限制, _____ 利益得到保护3.公民法

(1)适用时间:罗马共和国时期 (2)适用范围:罗马公民 知识点二罗马法的发展与完善 1. 从公民发到万民法(1)原因:①罗马帝国征服过程中,矛盾显现出来。 ②版图的拓展,国际交往的扩大。 ③商品经济和贸易的发展 ④______ 在活动中也产生了许多新问题、新矛盾。 (2)形成:①罗马帝国的_____ 高度重视法律的制定。 ②______ 编纂法典,进行法律解释,充实罗马法律。 ③_____________________________ 帝国对行省上层阶级大量授予,对无罗马公民权的外邦人给与适当 的司法保障。 ④_________________________________________ 3 世纪,万民法成为适用于罗马统治范围内一切的法 律。 2. 罗马法体系完成:6 世纪,查士丁尼组织法学家编纂汇编成《》。 知识点三维系统治影响后世 1.维系统治: (1)积极性:①它为国家权力提供法律依据,稳定了社会秩序保护了 ________的政治和经济利益。 ②有利于调整社会和经济生活中的纠纷,缓解 ____________________ 。 (2)局限性:保护___________________ ,维护奴隶主对奴隶的剥削和压迫。 2. 影响后世: (1)对近代欧美国家的 ______________ 和 ______________ 产生了重要影响。 (2)资产阶级把罗马法作为反对封建制度,推进资本主义发展的有力武器。 二、小组合作探究 1、材料一共和国初期罗马并无成文法。习惯法的解释和司法权的行使完全属于贵族,这些权利也成为贵族压迫平民的手

历史必修三第十一课

第四单元20世纪以来中国的重大思想理论成果 第11课中国化的马克思主义—毛泽东思想(共2课时) 课标要求:概述毛泽东思想的主要内容,认识其对近现代中国的深远影响。 【学习目标】 1、毛泽东关于中国新民主主义革命、社会主义革命和建设的重要理论成果及论述。 2、毛泽东思想的产生是近代中国历史发展的必然。 【教学重难点】 1、重点:毛泽东思想的形成经过;毛泽东思想的内容。 2、难点:毛泽东思想的科学内涵;毛泽东思想的深远影响。 【教学方法】材料分析法、对比法。 【教学手段】多媒体课件 【教学过程】 一、板书课题,出示目标(1分钟) 同学们,今天我们来学习第10课《新文化运动与马克思主义的传播》(板书课题)。 导入:当中国的大门开始被西方的炮舰强行打开的时候,西方产生了两个伟大的人物:马克思、恩格斯。他们在欧洲大地上研究调查,批判地吸收人类思想文化上的优秀成果,从而创立了一个崭新的科学的思想体系──马克思主义。几十年后,列宁根据俄国的实际,创立了关于帝国主义的科学理论,领导俄国取得了十月革命的胜利,开辟了人类历史的新纪元,他的理论、思想和实践就是列宁主义。十月革命的炮声震惊了古老的中国,不久,在世界东方的中国,又出现了一个响彻世界的名字:毛泽东。有了毛泽东,有了毛泽东思想,中国迎来了一个天翻地覆的时代。你知道毛泽东思想是怎样诞生的吗? 过渡语:请看本课的学习目标。 1、毛泽东关于中国新民主主义革命、社会主义革命和建设的重要理论成果及论述。 2、毛泽东思想的产生是近代中国历史发展的必然。 二、出示自学指导 请认真阅读课本第51-55页,思考并在课本上画出下列思考题的答案要点,5分钟后比谁的答案要点全、语言简洁、表达准确。 1、阅读书本51页,思考毛泽东思想形成的背景? 2、毛泽东对革命道路的探索可以分为哪几个时期?。 2、阅读书本51-52页,找到毛泽东思想形成过程中有哪些著作? 3、阅读书本53-54页,在书本上找到毛泽东思想的主要内容包括哪些? 4、阅读书本54-55页,在书本上找到毛泽东思想的深远影响。 三、先学后教 (一)过渡语:自学指导明确的同学请举手。自学竞赛开始! (二)学生自学(看书,找答案)5分钟 教师在讲台上用眼睛巡视全班,督促每位学生认真、紧张地自学,发现问题,下去指导(并注意纠正学生的不良习惯) (三)检测(讨论,对答案) 过渡语:时间到,看完并找到答案的同学请举手。 毛泽东思想形成的背景? (1)时代背景:20世纪前期世界和中国政局的变动 (2)阶级基础:工人阶级队伍进一步壮大,工人运动不断发展 (3)国际条件:马克思主义通过苏维埃俄国传到了中国