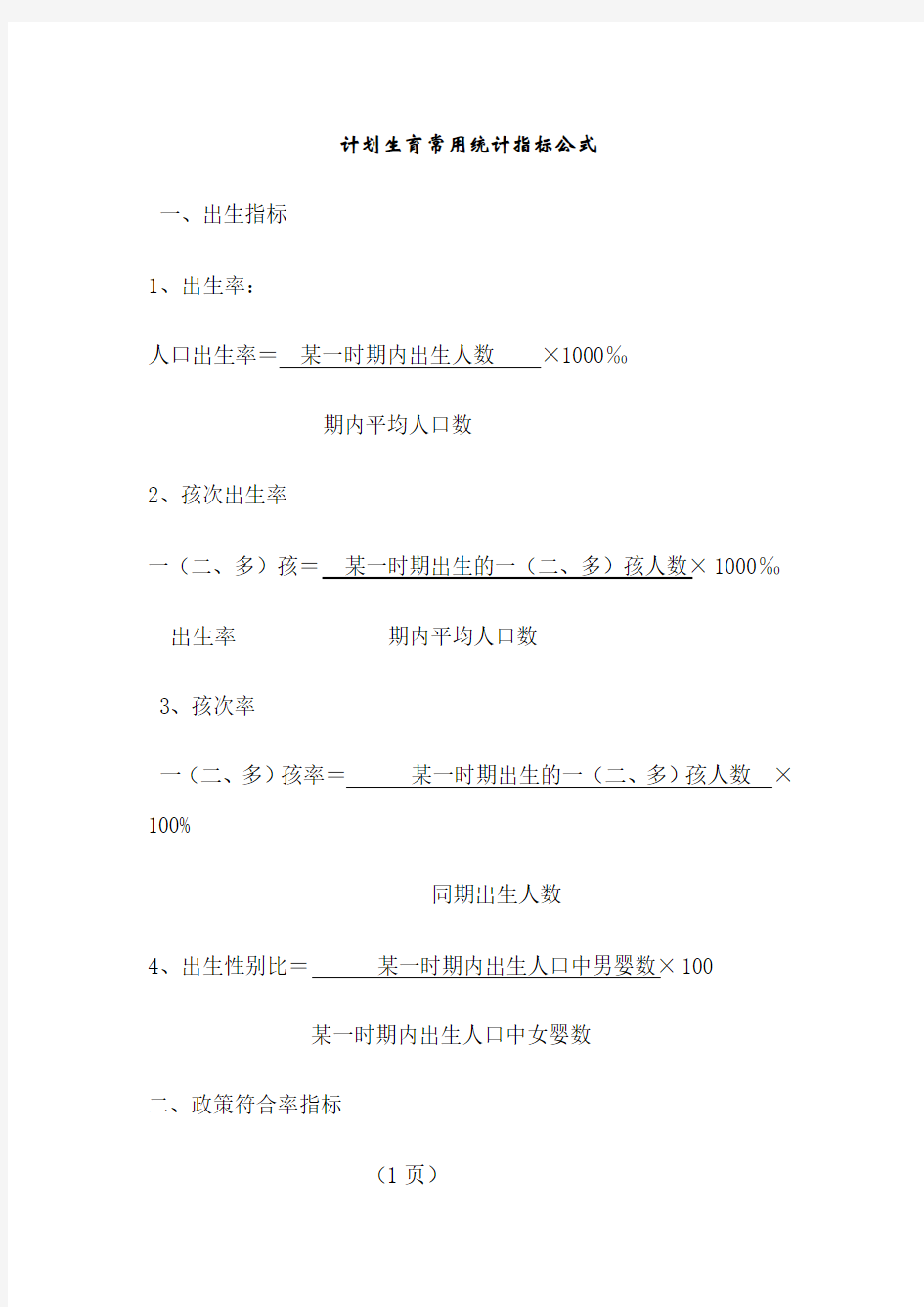

计划生育常用统计指标公式

计划生育常用统计指标公式

一、出生指标

1、出生率:

人口出生率=某一时期内出生人数×1000‰

期内平均人口数

2、孩次出生率

一(二、多)孩=某一时期出生的一(二、多)孩人数×1000‰出生率期内平均人口数

3、孩次率

一(二、多)孩率=某一时期出生的一(二、多)孩人数×100%

同期出生人数

4、出生性别比=某一时期内出生人口中男婴数×100

某一时期内出生人口中女婴数

二、政策符合率指标

(1页)

1、政策符合率=某时期内政策内出生人数×100%

同期总出生人数

3、政策出生率:1000‰1、早育率:2、上环及时率、到位率3、结扎及时率、到位

4、出生人流比

计划生育率:反映计划生育工作情况的一个综合性指标。他说明期内符合计划生育要求的出生人数占出生人口总数的比重。这一指标反映计划内生育与计划外生育的关系。计算公式为:

期期内符合计划生育要求的出生人数

计划生育率=──────────────×100%

期内出生人口总数

晚婚率

反映一定时期内(如季、年)100名初婚的男性或女性青年中,符合晚婚年龄的人数。

初婚人数中符合晚婚年龄的人数(男或女)

晚婚率= ──────────────────×100%

初婚人数(男或女)

这一指标是分别男、女性别计算的。因为两者晚婚年龄要求不同,所以有时可能出现按男、女分别计算的晚婚率指标不一致,有时男性高些,有时女性高些。按照我国有关规定,晚婚年龄男性为25岁,女性为23岁。

晚育率

按计划生育晚婚政策的规定,年满23岁初婚年内生育第一孩的妇女人数与年内生育第一孩的全部妇女人数之比,通常用百分比表示。计算公式为:

符合晚育年龄妇女的全年生育数

晚育率=───────────────×100%

全年一胎出生人数

综合避孕率

指某一地区、某一时点(通常为年末)育龄妇女中采取各种避孕措施的人数占育龄妇女总人数的比率。以百分率表示。

已采取避孕措施人数1页)

综合避孕率= ──────────×100%

育龄妇女总人数

独生子女领证率

它反映已生育一个孩子的育龄妇女中,在孩子存活的情况下,决心不再生育第二个孩子所占的比重。即领取独生子女证的育龄妇女占该人口该年已婚育龄妇女比例。双胞胎及多胞胎不算独生子女。计算公式为:

育龄妇女中已生有一孩并已领

独生子女证人数

独生子女领证率=───────────────×100%

已婚育龄妇女人数

性别比

人口中男性人数与女性人数之比。通常用每100个女性人口相应有多少男性人口表示,它是反映人口性别构成的指标之一。其计算公式为:

男性人口数

性别比= ───────×100

女性人口数

总和生育率

一定时期各年龄妇女生育率之和。是按照某一年度的妇女生育水平,计算每个妇女度过其整个生育期可能生育的子女数。计算公式即:

总和生育率 = 分年龄妇女生育率之和

低生育水平

总和生育率等于2.1时,称达到生育更替水平.生育水平在更替水平以下,称为低生育水平.

出生率

是出生人数与平均人口数之比。出生率通常以一年作为时间单位,即在一年内出生的婴儿数与当年平均人口数的比率。出生率一般以千分率来表示,即一千人中平均出生了多少人。计算公式为:

当年出生人数

出生率=─────────×1000‰

当年平均人口数

由于出生率指标是通过全体人口计算得出的,出生率水平高低,既取决于各年龄妇女的生育率,又受人口的性别、年龄构成的影响。

自然增长率

出生人数减去死亡人数后的人口自然增加数与年平均总人数之比。通常以一年为计算期,用千分数表示。(4页)

人口自然增长率等于出生率与死亡率之差。人口自然增长率高低,受人口年龄构成的影响,因而在通过自然增长率水平衡量计划生育工作成绩时,还要结合研究人口年龄构成的状况。

(5页)

通达信主力行为指标公式

{通达信主力行为指标公式} VAR2:=LLV(LOW,33); VAR3:=HHV(HIGH,21); VAR4:=EMA((CLOSE-VAR2)/(VAR3-VAR2)*100,20)*0.998; 100,STICK,LINETHICK7, COLORFFCC33; 80, STICK,LINETHICK7, COLORFF9933; 50,STICK,LINETHICK7, COLORBLUE; 20,STICK,LINETHICK7,COLORCC0033; 20,COLORWHITE; 50,COLORYELLOW; 80,COLORCYAN; DRAWTEXT(FILTER(CLOSE>0,25),10,'底部吸筹区'),, COLORWHITE; DRAWTEXT(FILTER(CLOSE>0,25),30,'主力建仓区'), , COLORWHITE; DRAWTEXT(FILTER(CLOSE>0,25),65,'主力拉高区'), , COLORWHITE; DRAWTEXT(FILTER(CLOSE>0,25),88,'主力出货区'), , COLORWHITE; 当前安全度:=100-EMA(0.667*REF(VAR4,1)+0.333*VAR4,1),LINETHICK2 ,COLORRED; A:=MA(-100*(HHV(HIGH,34)-CLOSE)/(HHV(HIGH,34)-LLV(LOW,34)),19),COLORRED; B:=-100*(HHV(HIGH,14)-CLOSE)/(HHV(HIGH,14)-LLV(LOW,14)); D:=EMA(-100*(HHV(HIGH,34)-CLOSE)/(HHV(HIGH,34)-LLV(LOW,34)),4),LINETHICK2; 长庄线:=A+100,COLORMAGENTA; 游资线:=B+100,COLORYELLOW,LINETHICK2; 主力线:D+100,COLORRED,LINETHICK4; 见顶:=(REF(主力线,1)>85 AND REF(游资线,1)>85 AND REF(长庄线,1)>65) AND CROSS(长庄线,游资线) ; 顶部区域:=(主力线

统计学原理常用公式汇总

2.加权算术平均数 X =- X h X 3调和平均数: 式中: m = Xf , f X 统计学原理常用公式汇总 第2章统计整理 a ) 组距=上限—下限 b ) 组中值=(上限+下限)—2 c ) 缺下限开口组组中值=上限-1/2邻组组距 d ) 缺上限开口组组中值=下限+1/2邻组组距 e ) 组数k=1+3.322Lg n n 为数据个数 第3章综合指标 i. 相对指标 1.结构相对指标=各组(或部分)总量/总体总量 2?比例相对指标=总体中某一部分数值/总体中另一部分数值 3?比较相对指标=甲单位某指标值/乙单位同类指标值 4. 强度相对指标=某种现象总量指标/另一个有联系而性质不 同的现象总量指标 5. 计划完成程度相对指标=实际数/计划数 =实际完成程度(%) /计划规定的完成程度(%) ii. 平均指标 1.简单算术平均数:; 丄 iii. 标志变动度 1.全距=最大标志值-最小标志值 加权 或 ? f ? Xf ? Xf

3.标准差系数:”= iiii抽样推 断 1.抽样平均误差: 重复抽样: p(1 P) n 不重复抽样: 2 ( 1 2.抽样极限误差 3.重复抽样条件下: 平均数抽样时必要的样本数目 n 成数抽样时必要的样本数目不重复抽样条件下: t2 2 2- x t2P(1 p) 平均数抽样时必要的样本数目第4 章动态数列分析一、平均发展水平的计算方法:(1)由总量指标动态数列计算序时平均数 ①由时期数列计算 a a n Nt2 2 N 2x t2 2 ②由时点数列计算 在间断时点数列的条件下计算: 若间断的间隔相等,则米用“首末折半法”计算。公式为: 1 1 a i a2 a n a. 1 a 2—— n 1 若间断的间隔不等,则应以间隔数为权数进行加权平均计算。公式为:

主力机构进场指标公式

主力进场指标公式 N:=9;M1:=3;M2:=3;P:=9; RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100; K:=SMA(RSV,M1,1),COLORRED,LINETHICK2; D:=SMA(K,M2,1),COLOR00FF00; JJ:=P*(3*D-2*K),COLOR00FF00; J:=((3 * K) - (2 * D)); MAIRU:= CROSS(K,D) AND K<20; MAICHU:= CROSS(D,K) AND D>80; V AR2:=REF(LOW,1); V AR3:=SMA(ABS(LOW-V AR2),3,1)/SMA(MAX(LOW-VAR2,0),3,1)*100; V AR4:=EMA(IF(CLOSE*1.3,V AR3*10,V AR3/10),3); V AR5:=LLV(LOW,30); V AR6:=HHV(V AR4,30); V AR7:=IF(MA(CLOSE,58),1,0); V AR8:=EMA(IF(LOW<=V AR5,(V AR4+V AR6*2)/2,0),3)/618*V AR7; V AR9:=IF(VAR8>100,100,V AR8); 吸筹:STICKLINE(V AR9>-120,0,V AR9,6,1),COLORF00FF0; 快线:(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100,COLORFF937F; 慢线:SMA(快线,M1,1),COLORRED,LINETHICK2; 空:SMA(慢线,M2,1),COLOR00FF00; 牛股:IF(BARSLAST(CROSS(慢线,空))

=3 AND CROSS(快线,慢线) AND 慢线<30,20,0); 买:STICKLINE(BB,0,20,7,1),COLORYELLOW; AA:=IF(BARSLAST(CROSS(快线,慢线))>=4 AND CROSS(慢线,快线) AND 快线>50,20,0); 卖:STICKLINE(AA,80,100,7,1),COLOR00FF00;

统计学常用公式汇总 (2)

统计学常用公式汇总 项目三 统计数据的整理与显示 组距=上限-下限 a) 组中值=(上限+下限)÷2 b) 缺下限开口组组中值=上限-邻组组距/2 c) 缺上限开口组组中值=下限+1/2邻组组距 例 按完成净产值分组(万元) 10以下 缺下限: 组中值=10—10/2=5 10—20 组中值=(10+20)/2=15 20—30 组中值=(20+30)/2=25 30—40 组中值=(30+40)/2=35 40—70 组中值=(40+70)/2=55 70以上 缺上限:组中值=70+30/2=85 项目四 统计描述 i. 相对指标 1. 结构相对指标=各组(或部分)总量/总体总量 2. 比例相对指标=总体中某一部分数值/总体中另一部分数值 3、 比较相对指标=甲单位某指标值/乙单位同类指标值 4、 动态相对指标=报告期数值/基期数值 5、 强度相对指标=某种现象总量指标/另一个有联系而性质不同的现 象总量指标 6、 计划完成程度相对指标K =计划数实际数 =% %计划规定的完成程度实际完成程度 7、 计划完成程度(提高率):K=%10011?++计划提高百分数 实际提高百分数 计划完成程度(降低率):K=%10011?--计划提高百分数 实际提高百分数 ii. 平均指标 1、简单算术平均数: 2、加权算术平均数 或

iii. 变异指标 1. 全距=最大标志值-最小标志值 2、标准差: 简单σ= ; 加权 σ= 成数的标准差(1) p p p σ=- 3、标准差系数: 项目五 时间序列的构成分析 一、平均发展水平的计算方法: (1)由总量指标动态数列计算序时平均数 ①由时期数列计算 n a a ∑= ②由时点数列计算 在连续时点数列的条件下计算(判断标志按日登记):∑∑=f af a 在间断时点数列的条件下计算(判断标志按月/季度/年等登记): 若间断的间隔相等,则采用“首末折半法”计算。公式为: 1 212 1121-++++=-n a a a a a n n 若间断的间隔不等,则应以间隔数为权数进行加权平均计算。公式为: ∑ --++++++=f f a a f a a f a a a n n n 11232121222 (2) (选用)由相对指标或平均指标动态数列计算序时平均数 基本公式为: b a c = 式中:c 代表相对指标或平均指标动态数列的序时平均数; a 代表分子数列的序时平均数; b 代表分母数列的序时平均数;

主要统计指标解释及计算方法

主要统计指标解释及计算方法 1、国民生产总值(GNP) 指一个国家或地区在一定时期(一年)内本国居民在国内或在国外从事物质生产和劳务活动所提供的社会最终产品和提供劳务价值的总和。是按国民原则计算的各经济活动部门增加值的总和。 2、国内生产总值(GDP) 指在一个国家或地区的领土范围内,本国居民和外国居民在一定时期(一年)内所生产的最终产品和提供的劳务价值总和。它是按国土原则计算的各经济部门增加值的总和。 3、增加值 是企业进行生产经营活动所获得的总产出扣除原材料、能源、辅助材料及其他物质消耗(包括外购劳务)之后的价值。 增加值的计算方法有两种: ——收入法或成本法 增加值=劳动者报酬+生产税净额+固定资产折旧+营业盈余 ——生产法 增加值=总产出-中间投入 4、三次产业划分: 第一产业——农业(包括种植业、林业、畜牧业、渔业、农林牧渔服务业)。 第二产业——工业(包括采矿业、制造业和电力、燃气及水的生产和供应业)和建筑业。 第三产业——除上述各业以外的其他产业(包括运输业、通讯业、商业、饮食业、服务业、旅游业、金融业、保险业、房地产业、科学、文化、教育、卫生、保健、社会福利、公共行政和国防等)。 5、人口自然增长率指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比,该指标与人口增长率的区别是未包含人口迁移因素,人口自然增长率一般用千分率表示。计算公式:

实际上,人口自然增长率就是人口出生率减去人口死亡率,当死亡率大于出生率时,人口自然增长为负增长。 6、就业人员 指从事一定社会劳动并取得劳动报酬或经营收入的全部劳动力,该指标反映了一定时期内全部劳动力资源的实际利用情况。它包括:(1)全部职工;(2)私营企业从业人员;(3)个体劳动者;(4)乡镇企业从业人员;(5)农村劳动力。 7、失业人员及失业率 是指在劳动年龄内有劳动能力,在调查期间无工作并以某种方式正在寻找工作的人员。城镇失业率是城镇失业人数同城镇从业人数加城镇失业人数之比。这一指标反映了一定时期内城镇可能参加社会劳动的人数中实际失业的人数比重,也是分析就业水平的主要指标。 8、下岗职工 指由于用人单位的生产和经营状况等原因,单位未安排任何一种劳动岗位,等待重新安排工作,但仍与用人单位保留劳动关系的人员。包括单位“内退”人员、“轮岗及歇岗”期间的人员,由于单位原因“放长假”人员、“待岗”人员和单位停工、停产下岗、企业裁员下岗的人员。不包括下岗后仍在原单位参加转岗培训的人员。 9、下岗职工生活费 指符合“下岗人员”定义的下岗职工在原单位领取的无论以何种渠道和各种名义发放的基本工资、比例工资、生活费、补助费、救济金、困难职工补贴等现金和实物折款额。 10、下岗再就业职工指符合“下岗人员”定义的下岗职工,在城镇劳动力抽样时点前一周内以各种形式为取得收入而劳动1小时以上的人。这里所说的“劳动”是指为获取工资、实物报酬或经营收入而从事的国家法律所不禁止的、对社会有益的各种生产、经营和服务性活动。 11、平均工资及工资指数平均工资指企业、事业、机关等单位的职工在一定时期内平均每人所得的工资额。它表明一定时期职工工资收入的高低程度,是反映职工工资水平的主要指标。 计算公式为:

统计学原理常用公式汇总

统计学原理常用公式汇总 第2章统计整理 a)组距=上限-下限 b)组中值=(上限+下限)÷2 c)缺下限开口组组中值=上限-1/2邻组组距 d)缺上限开口组组中值=下限+1/2邻组组距 e)组数k=1+3.322Lg n n为数据个数 第3章综合指标 i.相对指标 1.结构相对指标=各组(或部分)总量/总体总量 2.比例相对指标=总体中某一部分数值/总体中另一部分数值 3.比较相对指标=甲单位某指标值/乙单位同类指标值 4.强度相对指标=某种现象总量指标/另一个有联系而性质不 同的现象总量指标 5.计划完成程度相对指标=实际数/计划数 =实际完成程度(%)/计划规定的完成程度(%) ii.平均指标 1.简单算术平均数: 2.加权算术平均数或 3调和平均数: ? ? = f X f X h 1 1 式中:, h Xf Xf m X X m f Xf X X m m Xf f X ==== == ??? ??? iii.标志变动度 1.全距=最大标志值-最小标志值 2.标准差: 简单σ= ;加权σ=

3.标准差系数: iiii 抽样推断 1. 抽样平均误差: 重复抽样: n x σ μ= n p p p ) 1(-= μ 不重复抽样: )1(2 N n n x - = σμ 2.抽样极限误差 x x t μ=? 3.重复抽样条件下: 平均数抽样时必要的样本数目 2 22x t n ?= σ 成数抽样时必要的样本数目2 2)1(p p p t n ?-= 不重复抽样条件下: 平均数抽样时必要的样本数目 2222 2σσt N Nt n x +?= 第4章 动态数列分析 一、平均发展水平的计算方法: (1)由总量指标动态数列计算序时平均数 ①由时期数列计算 n a a ∑= ②由时点数列计算 在间断时点数列的条件下计算: 若间断的间隔相等,则采用“首末折半法”计算。公式为: 1 212 11 21-++++=-n a a a a a n n Λ 若间断的间隔不等,则应以间隔数为权数进行加权平均计算。公式为:

一个能够看清楚主力意图的指标通达信指标公式源码

第一,主力的建仓,洗盘,拉高,出货,都可以通过这个指标来看,但是到底能不能帮您赚到钱呢?我想一个指标也说明不了什么,反正,我在复盘的时候,这个指标还是看的。 VAR1:=REF((LOW+OPEN+CLOSE+HIGH)/4,1); VAR2:=SMA(ABS(LOW-VAR1),13,1)/SMA(MAX(LOW-VAR1,0),10,1); VAR3:=EMA(VAR2,10); VAR4:=LLV(LOW,33); VAR5:=EMA(IF(LOW<=VAR4,VAR3,0),3); Z:0,COLORBLACK; 主力进场:IF(VAR5>REF(VAR5,1),VAR5,0),COLORRED,NODRAW; 洗盘:IF(VAR5 l 一评价单元抽采钻孔控制范围内煤层平均倾向长度, m ; 附录瓦斯抽采指标计算方法 A1预抽时间差异系数计算方法: 预抽时间差异系数为预抽时间最长的钻孔抽采天数减去预 抽时间最短的钻孔抽采天数的差值与预抽时间最长的钻孔抽采 天数之比。预抽时间差异系数按式(1)计算: max 式中:一预抽时间差异系数,% T max —预抽时间最长的钻孔抽采天数, d ; T min —预抽时间最短的钻孔抽采天数, do A2瓦斯抽采后煤的残余瓦斯含量计算 按公式(2)计算: W )G Q (2) 式中: W 一煤的残余瓦斯含量,m 3/t ; (7.9594) W )—煤的原始瓦斯含量,m/t ; Q 一评价单元钻孔抽排瓦斯总量,m 3; G 一评价单元参与计算煤炭储量,to 评价单元参与计算煤炭储量 G 按公式(3)计算: G L H 1 H 2 2R l n 技 R m (3) 式中:L 一评价单元煤层走向长度,m ; max T min 100% (1) H i、H2 一分另U为评价单元走向方向两端巷道瓦斯预排等值宽度,m如果无巷道则为0; h i、h2 一分别为评价单元倾向方向两侧巷道瓦斯预排等值宽度,m如果无巷道则为0; R 一抽采钻孔的有效影响半径, m; m一评价单元平均煤层厚度,mi 3 —评价单兀煤的皆度,t/m。 H i、H2、h i、h2应根据矿井实测资料确定,如果无实测数据,可参照附表1中的数据或计算式确定。 附表1巷道预排瓦斯等值宽度 A3抽采后煤的残余瓦斯压力计算方法: 煤的残余相对瓦斯压力(表压)按下式计算: ab P CY 0.1 100 A d M ad 1 P CY 0.1 W CY ■- ■- 1 b(P CY 0.1) 100 1 0.31 M ad P a (4) 式中:W L残余瓦斯含量,”/t ; (7.9594) a,b一吸附常数;a=20.7739,b=1.6280 P CY一煤层残余相对瓦斯压力,MPa ,(0.101325 MPa) p a 一标准大气压力 A d 一煤的灰分,% (1.04) M ad 一煤的水分,% (11.09) 一煤的孔隙率,m3/ m3; (4.23) 一煤的容重(假密度),t/ m 3。(1.45) A4可解吸瓦斯量计算方法: 按公式(5)计算: W W CY W CC j (5) 式中:W j 一煤的可解吸瓦斯量,mvt ; 3 一 W CY一抽米瓦斯后煤层的残余瓦斯含也,m/t; W Cc 一煤在标准大气压力下的残存瓦斯含量,按公式 (6)计算。 …0.1ab 100 A d M ad 1 兀 W Cc ------------------------ ------------------------------------- ------------------------------- -------- 1 0.1b 100 1 0.31M ad (6) V1:=(C*3+H+L)/5*10; V2:=EMA(V1,13)-EMA(V1,34); V3:=EMA(V2,5); V4:=2*(V2-V3)*; V5:=(HHV(INDEXH,8)-INDEXC)/(HHV(INDEXH,8)-LLV(INDEXL,8))*8; V6:=EMA(3*V5-2*SMA(V5,18,1),5); V7:=(INDEXC-LLV(INDEXL,8))/(HHV(INDEXH,8)-LLV(INDEXL,8))*10; V8:=(INDEXC*2+INDEXH+INDEXL)/4; V9:=EMA(V8,13)-EMA(V8,34); VA:=EMA(V9,3); VB:=(V9-VA)/2; 0; 主力动向:EMA(V4,2),COLORRED; 机构动向:EMA(VB,2),COLORMAGENTA; (SLOPE(主力动向,2)>0 AND SLOPE(机构动向,2)>0,主力动向),COLORRED,LINETHICK4; (SLOPE(主力动向,2)<0,主力动向),COLORGREEN,LINETHICK3; (SLOPE(机构动向,2)>0 AND SLOPE(主力动向,2)>0,机构动向),COLORMAGENTA,LINETHICK4; (SLOPE(机构动向,2)<0,机构动向),COLORWHITE,LINETHICK2; ZLCM:=EMA(WINNER(CLOSE)*70,3); SHCM:=EMA((WINNER(CLOSE*-WINNER(CLOSE*)*80,3); ZZLKP:=ZLCM/(ZLCM+SHCM)*100; ZZLJJ:=EMA(ZZLKP,89); ZJLRQD:=ZZLKP-ZZLJJ; AA:=EMA(ZJLRQD,1); BB:=EMA(AA,5); CC:=AA-BB; STICKLINE(CC 人口和计划生育统计报表填报说明 一、填报方法及数据来源 基本起报单位为乡(镇、街道)计生办,采取网络直报的方式上报自治区人口计生委,乡、县、地、自治区各级报表通过报表汇总软件自动生成。乡(镇、街道)计生办所填数据,来源于所管辖的村(居、单位)上报的基础信息。 二、统计对象 所辖区域内具有中国国籍的户籍人口和流动人口,中国人民解放军和武装警察部队的现役军人及其它保密单位的有关人员除外。 (一)常住户籍人口 1、居住在本县(市),户口在本县(市)的人; 2、户口在本县(市),离开本县(市)不足3个月的人; 3、居住在本县(市),户口待定的人:①未落户口的新生婴儿②新调入本县(市)工作③未落户口的军队复转人员④未落户口的大中专毕业生⑤婚嫁到本县(市),户口未变动者。 (二)流动人口(探亲、访友、就医、上学、出差等除外):指户口不在本县(市),居住在本县(市)的人。包括: 1、居住在本县(市)3个月以上,户口不在本县(市)的人; 2、居住在本县(市)不足3个月,离开户籍地超过3个月的人; 3、区内流动和区外流动分别统计。同一城市跨区居住的人仍按户籍人口统计。 (三)城镇、农村人口 以户口性质来划分城镇、农村人口。户口性质为非农业的计入城镇统计数,户口性质为农业的计入农村统计数。如果家庭的各个成员户口性质不一致,在统计人口总数和育龄妇女情况时以家庭成员各自的户口性质为准;在统计出生时,夫妻双方有一方为城镇户口的计入城镇统计数;在统计领取《光荣证》情况时,夫妻双方有一方为农业户口的计入农村统计数。 三、统计期限 半年报表:上年10月1日0时至本年3月31日24时。 全年报表:上年10月1日0时至本年9月30日24时。 四、上报时间 (一)半年报表 1、乡(镇、街道)应在本年4月7日前审核录入所辖村(居、单位)的基础数据并通过网络上传,同时上报纸制报表。 2、县(市、区)应在本年4月10日前通过报表软件汇总本级报表并上报纸制报表。 3、地区(州、市)应在本年4月13日前通过报表软件汇总本级报表并上报纸制报表。 (二)全年报表 1、乡(镇、街道)应在本年10月14日前审核录入所辖村(居、单位)的基础数据并通过网络上传,同时上报纸制报表。 2、县(市、区)应在本年10月17日前通过报表软件汇总本级报表并上报纸制报表。 3、地区(州、市)应在本年10月20日前通过报表软件汇总本级报表并上报纸制报表。 五、填表要求 (一)乡(镇、街道)组织所辖村(居、单位)按人口的户口性质分城镇、农村进行基础数据采集工作,每个村(居、单位)填报一套报表。乡级负责对各村摸底数据进行审核,并逐村分项录入微机。乡级汇总数据由报表软件自动生成。 (二)报表录入、审核、汇总、打印后,填表人、单位负责人签名并加盖公章报上一级人口计生委。 (三)表1—表4,半年和全年报表均进行统计;表5,2007年的全年报表开始统计,以后每逢单数年的全年报表进行统计。 六、指标解释 (一)人口自然变动情况统计表 【通达信】主力控盘主力状态指标公式主力控盘主力状态指标公式 主力控盘 N:=35;M:=35;N1:=3; B1:=(HHV(H,N)-C)/(HHV(H,N)-LLV(LOW,N))*100- M; B2:=SMA(B1,N,1)+100; B3:=(C-LLV(L,N))/(HHV(H,N)- LLV(L,N))*100; B4:=SMA(B3,3,1); B5:=SMA(B4,3,1)+100; B6:=B5-B2; 控盘程度:(IF(B6>N1,B6-N1+2,0))*2.5,COLORYELLOW; 控盘度:100,COLORRED; STICKLINE( 控盘程度,0,控盘程度,1.7,0 ),COLOR00FFFF; STICKLINE( 控盘程度AND 控盘程度>100,100,控盘程度,1.7,0 ),COLORRED;主力状态 ZLCM:=EMA(WINNER(CLOSE)*70,3);{//主力筹码估算} SHCM:=EMA((WINNER(CLOSE*1.1)-WINNER(CLOSE*0.9))*8 0,3);{//散户筹码估算} ZSHTL:=SHCM/(ZLCM+SHCM)*100;{//散户套牢筹码比率} ZZLKP:=ZLCM/(ZLCM+SHCM)*100;{//主力控盘筹码比率} ZCMZL:=MA(ZLCM+SHCM,13);{//市场筹码总量} ZZNTS:=BARSLAST(ZSHTL90);{//走牛天数} ZSHJJ:=EMA(ZSHTL,89);{//散户警戒} ZZLJJ:=EMA(ZZLKP,89);{//主力警戒} ZJLRQD:=INTPART(ZZLKP-ZZLJJ);{//资金流入强度} SH8:=EMA(ZSHTL,8); DKB:=IF(ZZLKP-REF(ZZLKP,1)>ZSHTL-REF(ZSHTL,1),1,0); {散户套牢筹码} STICKLINE(C>0,ZSHTL,ZZLKP,1,0),COLORFFFFFF; {散户筹码警戒} STICKLINE(ZSHJJ>REF(ZSHJJ,1),ZSHTL,ZSHJJ,2,0),COLOR00F F00; {主力控盘筹码} STICKLINE(C>0,ZZLKP,0,1,0),COLORA4A4A4; {筑顶风险区} STICKLINE(ZZLKP>75,ZZLKP,0,1,0),COLORFFFFFF; {顶部:(ZZLKP>75),COLORFFFFFF;} {主力筹码警戒} STICKLINE(ZZLJJ>REF(ZZLJJ,1),ZZLKP,ZZLJJ,2,0),COLORRED; {筑底散兵坑} STICKLINE(ZSHTL>=90,ZZLKP,0,2,0),COLOR66FFCC; {底部:(ZSHTL>=90),COLOR66FFCC;} 各项绩效考核指标及计算方法 1、人事单位: 薪资计算准确率 = 计算准备人数/公司管理员工总数 人力稼动率 =(实际作业时间÷实际出勤时间)×100% 劳动分配率 = 人事费用(一定时期内人工成本总额)/附加价值(同期增加值总额)×100% = 人工费用/增加值(纯收入) 招聘到岗率 = 实际到岗人数/录用人数 人力消耗指数—年离职率 = 在同一年内离职的人数/在某一年内的平均员工人数×100% 人力损耗指数—月离职率 = (某一期间内离职人数/该期间平均人数)*100% 人力稳定指数—稳定率=(目前服务满一年的人数/一年前总人数)*100% 人力留任率 = 定期间仍在职人员/原在职人员×100% 试用期离职率 = 期间试用期离职总人数/期间平均人数, 人事流动新进率=新进人数/(正式职工期初数+期末数)÷2×100% 勤缺分析=因各类勤缺原因而损失的工作日数/损失工作日数(同上)+工作日数×100% 人力流动率 =(某一期间内离职人数+新进人数)/该期间平均人数*100% 淨人事流动率=补充人数/(正式职工期初数+期末数)÷2×100% 人力替换率=(某一期间内新进人数-离职人数)/该期间平均人数*100% 人工成本占总成本的比重=(人工成本总额/总成本)×100% 人工成本效益指标 = 劳动分配率、人事费用率、人工成本利润率、人工成本/总成本 * 100% 人事费用率 =人工成本总量 / 销售(营业)收入*100% =(人工费用/员工总数)÷{销售收入(营业收入)/员工总数} =薪酬水平/单位员工销售收入(营业收入) 人工费用比率=人工费用/销售收入(营业收入) =增加值(纯收入)/销售收入(营业收入)×人工费用/销售收入(营业收入) =增加值率×劳动分配率 人工成本利润率=(利润总额/人工成本总额)×100% 企业人工成本 = 职工工资总额+社会保险费用+职工福利费用+职工教育经费+劳动保护费用+职工住房费用+其他人工成本支出。 人力资源成本 = 取得成本(招募成本+选拔成本+录用成本 +安置成本 )+ 开发成本 (岗前培训成本+在职培训成本+脱产培训成本)+ 使用成本(维持成本+奖励成本+调剂成本+ 替代成本(补偿成本+遣散前业绩差别成本+空职成本))* 职工工资总额指各单位在一定时期内,以货币或实物形式直接支付给本单位全部职工的劳动报酬总额。包括记时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资。 人事诊断常用指标分析表? 指标计算公式意义及公能判定标准 员工比率非生产人员÷员工总数×100%测验员工结构状况定通常非生产人员越小越好,视企业而 员工增加率(本年度员工数-上年度员工数)÷上年度员工数×100%测验每年员工增加比率视发展规模而定 工资增加率(本年平均工资-上年平均工资)÷上年度平均工资×100%测验每年工资增加率略低于劳动生产率增加率 加班工资率加班工资额÷工资总额×100%测定加班工资占工资总额比率视实际状况而定 离职率每年离职人数÷员工总数×100%测定每年离职人员比率不宜超过10% 离职增加率(本年度离职人数-上年度离职人数)÷上年度离职人数×100%测定每年离职人员 VAR1:=EMA(SMA((CLOSE-LLV(LOW,19))/(HHV(HIGH,19)-LLV(LOW,19))*100,8,1),3); STICKLINE(VAR1>20 AND VAR1<80,VAR1,VAR1,10,1),COLORRED; STICKLINE(VAR1 《统计学原理》常用公式汇总及计算题目分析 第一部分常用公式 第三章统计整理 a)组距=上限-下限 b)组中值=(上限+下限)÷2 c)缺下限开口组组中值=上限-1/2邻组组距 d)缺上限开口组组中值=下限+1/2邻组组距 第四章综合指标 i.相对指标 1.结构相对指标=各组(或部分)总量/总体总量 2.比例相对指标=总体中某一部分数值/总体中另一部分数值 3.比较相对指标=甲单位某指标值/乙单位同类指标值 4.强度相对指标=某种现象总量指标/另一个有联系而性质不同的现象 总量指标 5.计划完成程度相对指标=实际数/计划数 =实际完成程度(%)/计划规定的完成程度(%) ii.平均指标 1.简单算术平均数: 2.加权算术平均数或 iii.变异指标 1.全距=最大标志值-最小标志值 2.标准差: 简单σ= ;加权σ= 3.标准差系数: 第五章抽样估计 1.平均误差: 重复抽样: 不重复抽样: 2.抽样极限误差 3.重复抽样条件下: 平均数抽样时必要的样本数目 成数抽样时必要的样本数目 4.不重复抽样条件下: 平均数抽样时必要的样本数目 第七章相关分析 1.相关系数 2.配合回归方程y=a+bx 3.估计标准误: 第八章指数分数 一、综合指数的计算与分析 (1)数量指标指数 此公式的计算结果说明复杂现象总体数量指标综合变动的方向和程度。 (-) 此差额说明由于数量指标的变动对价值量指标影响的绝对额。 (2)质量指标指数 此公式的计算结果说明复杂现象总体质量指标综合变动的方向和程度。 (-) 此差额说明由于质量指标的变动对价值量指标影响的绝对额。 加权算术平均数指数= 加权调和平均数指数= (3)复杂现象总体总量指标变动的因素分析 相对数变动分析: = × 绝对值变动分析: 人口和计划生育统计报表填表说明 2007年11月 一、填报单位和资料来源 起报单位为乡(镇、街道)计划生育办公室,县(市、区,下同)及县以上计划生育委员会逐级汇总、上报,直至河南省人口和计划生育委员会。 乡(镇、街道)计划生育办公室所填报表的数据,来源于所管辖的村委会(居委会)和有关单位填写的计划生育信息报告(变动)单,以及信息交换平台信息。 县及县以上计生委所填报表的数据,来源于下一级计生委(办)上报的报表数据。 二、统计对象 (一)有关统计口径界定 为方便人口信息统计,将统计对象分三种类型,中国人民解放军和武装警察部队的现役军人以及其它保密单位内的有关人员除外。 1、“户籍常住”。包括: ①户口在本地,常住在本地的人; ②户口在本地,由于经商、务工等原因离开户口所在地,不足半年的; ③户口不在本地或户口待定,在本地有常住趋势的人; 常住指:不论有否户籍,居有其所,生活稳定在本行政区内的人口。 常住趋势:指的是按常理推断,将来将长期居住的趋势,如婚嫁、有固定的住所或职业等。 2、“户口本地,流出半年以上”。离开原户籍地半年以上,在外无常住趋势的人口(农业单位按流出县域统计,省辖市所在地以流出同城区为标准统计),以户籍地统计为主,同时作为现居住地流入人口。 3、“离开户籍地半年以上,流入本地”。在现居住地无常住趋势的,现居住地和户籍地落实双向管理,同时统计人口和出生信息。 (二)报表统计对象 为方便数据的对比,使用“户籍管理人口”,“常住管理人口”和“管理服务人口”概念。 1、“户籍管理人口”=“户籍常住”+“户口本地,流出半年以上”; 2、“常住管理人口”=“户籍常住”+“离开户籍地半年以上,流入本地”; 3、“管理服务人口”=“户籍常住”+“户口本地,流出半年以上”+“离开户籍地半年以上,流入本地”。 出生节育月报表和季度人口一般情况报表的统计对象为“户籍管理人口”;年度人口和出生情况报表的统计对象为“管理服务人口”。 三、报表统计期限及上报时间 1、出生、节育情况月报表。统计期限:1月1日0时起 总则 第一条为加强和提升员工绩效和本公司绩效,提高劳动生产率,增强企业活力,调动员工的工作积极性,制定此考核制度。 第二条绩效考核针对员工的工作表现。 第三条本制度适用于公司内所有员工,包括试用期内的员工和临时工。二、考核方法 第四条对部门经理以上人员的考核,采取自我述职报告和上级主管考核综合评判的方法,每半年考核一次,并以次为基础给出年度综合评判。具体见表。 第五条对外地办事处经理和一般管理人员的考核,采取自我述职报告和上级主管考核综合评判的方法,每个季度考核一次,并以次为基础给出年度综合评判,具体见表。 第六条自我述职报告和上级考核在薪资待遇方面有如下体现: 年度综合评判为“A”者,在下一年将得到______%工资(不包括工龄工资)的增长; 年度综合评判为“B”者,在下一年将得到______%工资(不包括工龄工资)的增长; 年度综合评判为“C”者,其薪资待遇保持不变; 综合评判两个为“D”者,行政及人事部将视情况给予其警告、降级使用或辞退。 第七条对操作层面员工的考核,采取月度工作表现考核的方法。具体见表。 1.月度业绩考核为A者,本月工资增加______%; 2.月度业绩考核为B者,本月工资保持不变; 3.月度业绩考核为C者,本月工资减少______%; 4.月度业绩考核为D者,本月工资减少______%; 5.月度业绩考核为______个A者,即全年的月度考核都为A,其下一年工资(工龄工资不在其内)增加______%; 6.月度业绩考核为______个A,______个B者,其下一年工资(工龄工资不在其内)增加______%; 7.月度业绩考核有______个D者,公司将辞退该员工。 第八条操作层面员工的年度综合考核以其月度考核为基础,由直接上级给出综合判断。综合判断的结果将与该员工的年底奖金挂钩。具体情况如下: 1.月度业绩考核结果相应的分值A:______;B:______;C:______;D:______。由______个月的累计分数确定对该员工的综合评判。 2.累计分数大于等于5分者,年度为“A”; 3.累计分数小于5分,大于等于3分者,年度为“B”; 4.累计分数小于3分,大于等于0分者,年度为“C”; 5.累计分数小于0分者,年度为“D”; 三、考核时间 第九条经理人员考核时间安排在每年的______月______日至______月 ______日和______月______日至______月______日;外地办事处经理和一般管理人员的考核时间安排在每年______月、______月、______月和______月的中上旬,操作层面的员工考核时间为每月的______日至______日,若逢节假日,依次顺延。 四、绩效考核面谈 VA:=IF(CLOSE>REF(CLOSE,1),VOL,-VOL); OBV:=SUM(IF(CLOSE=REF(CLOSE,1),0,VA),0); MAOBV:=MA(OBV,30); DIF:=(EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26))*1; DEA:=(EMA(DIF,9))*1; MACD:=(DIF-DEA)*2,COLORSTICK; M:=CROSS(DIF,DEA); HJZ:=(3*C+H+L+O)/6; HJZ2:=(8*HJZ+7*REF(HJZ,1)+6*REF(HJZ,2)+5*REF(HJZ,3)+4*REF(HJZ,4)+3*REF(HJZ, 5)+2*REF(HJZ,6)+REF(HJZ,8))/36; HJZ3:=VOL=HHV(VOL,10) AND VOL>2*REF(VOL,1) AND CLOSE>HJZ2 AND C>O; H1:=FILTER(HJZ3,5),STICK,COLORRED,LINETHICK4; HJ:=COUNT(H1,6)=1; MA6:=MA(CLOSE,60); MA5:=MA(CLOSE,5); V05:=MA(VOL,5),LINETHICK1,COLORWHITE; V35:=MA(VOL,35),LINETHICK1,COLORYELLOW ; VL135:=MA(VOL,135),LINETHICK1,COLORMAGENTA; ML:=(CROSS(V05,VL135) OR CROSS(V05,V35)) AND OBV>MAOBV; MLL:=CROSS(C,MA6); MA13:=EMA(C,13); UP:=DRAWLINE(L=LLV(L,BARSLAST(CROSS(MA13,MA5))+1),LLV(L,BARSLAST(CROSS (MA13,MA5))+1),H=HHV(H,BARSLAST(CROSS(MA5,MA13))+1),HHV(H,BARSLAST(CROS瓦斯抽采指标计算方法

通达信改良主力追踪指标公式(超准确)

人口和计划生育统计报表填报说明

【通达信】主力控盘 主力状态指标公式

各项绩效考核指标及计算方法

主力强度通达信指标公式源码

统计学原理公式及应用

人口和计划生育统计报表填表说明

绩效考核详细的考核指标与计算方法

洞察主力通达信指标公式源码