北师大版七年级数学下第四章《变量之间的关系》单元知识总结(精)-新

变量之间的关系单元知识总结及典型例题

1.在一次实验中,小强把—根弹簧的上端固定,在其下端悬挂物体,下面是测得的弹簧的长度y 与所挂物体的质量x 的一组对应值: 所挂重量x(kg) 0 1 2 3 4 5 弹簧长度y(cm)

20

22

24

26

28

30

(1)上述表格反映了哪两个变量之间的关系?哪个是自变量?哪个是因变量? (2)当所挂重物为4kg 时,弹簧多长?不挂重物呢?

(3)若所挂重物为6kg 时(在弹簧的允许范围内),你能说出此时弹簧的长度吗? 分析 抓住表格中的对应数据,找出变量之间的规律.

解 (1)弹簧长度y,物体重量x 是变量,物体重量是自变量,弹簧长度是因变量; (2)当所挂重物为4kg 时,弹簧长度为28cm ,不挂重物时弹簧长度为20cm ; (3)当所挂重物为6kg 时,弹簧长度为32cm .

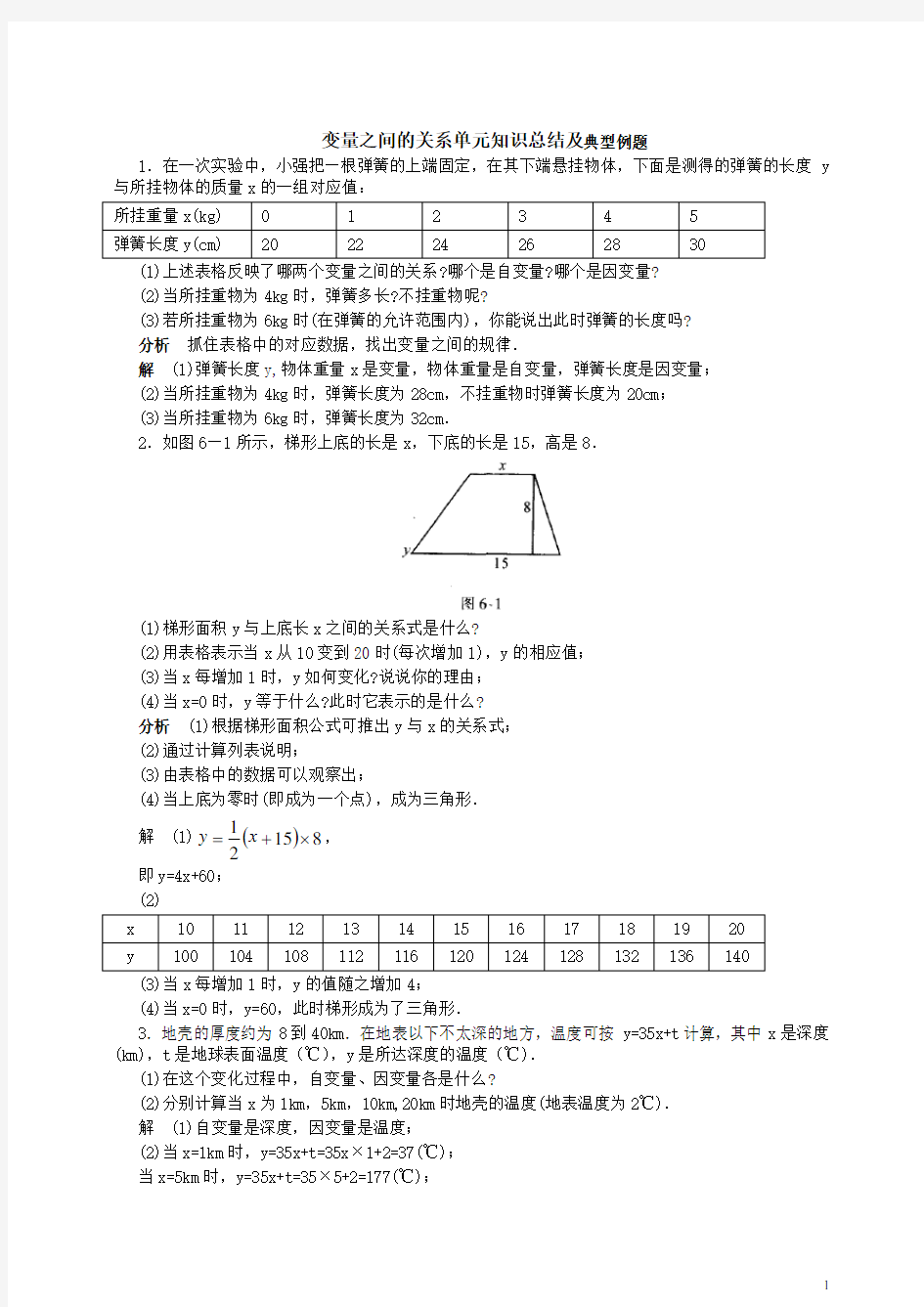

2.如图6—1所示,梯形上底的长是x ,下底的长是15,高是8.

(1)梯形面积y 与上底长x 之间的关系式是什么?

(2)用表格表示当x 从10变到20时(每次增加1),y 的相应值; (3)当x 每增加1时,y 如何变化?说说你的理由; (4)当x=0时,y 等于什么?此时它表示的是什么?

分析 (1)根据梯形面积公式可推出y 与x 的关系式; (2)通过计算列表说明;

(3)由表格中的数据可以观察出;

(4)当上底为零时(即成为一个点),成为三角形. 解 (1)()8152

1

?+=

x y , 即y=4x+60; (2) x 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 y

100

104

108

112

116

120

124

128

132

136

140

(3)当x 每增加1时,y 的值随之增加4;

(4)当x=0时,y=60,此时梯形成为了三角形.

3.地壳的厚度约为8到40km .在地表以下不太深的地方,温度可按y=35x+t 计算,其中x 是深度(km),t 是地球表面温度(℃),y 是所达深度的温度(℃). (1)在这个变化过程中,自变量、因变量各是什么?

(2)分别计算当x 为lkm ,5km ,10km,20km 时地壳的温度(地表温度为2℃). 解 (1)自变量是深度,因变量是温度;

(2)当x=1km 时,y=35x+t=35x ×1+2=37(℃); 当x=5km 时,y=35x+t=35×5+2=177(℃);

当x=10km 时,y=35x+t=35×10+2=352(℃); 当x=20km 时,y=35x+t=35×20+2=702(℃).

说明 初步体会自变量和因变量的数值对应关系,能由自变量的值求得因变量的值. 题型发散

发散1 选择题 把正确答案的代号填入题中的括号内.

(1)下面的图表列出了—项试验的统计数据,表示将皮球从高处d 落下时,弹跳高度b 与下落高度d 的关系.试问,下面的哪个式子能表示这种关系(单位:cm) ( )

d 50 80 100 150 b

25

40

50

75

(A)2

d b = (B)b=2d (C)2

d

b =

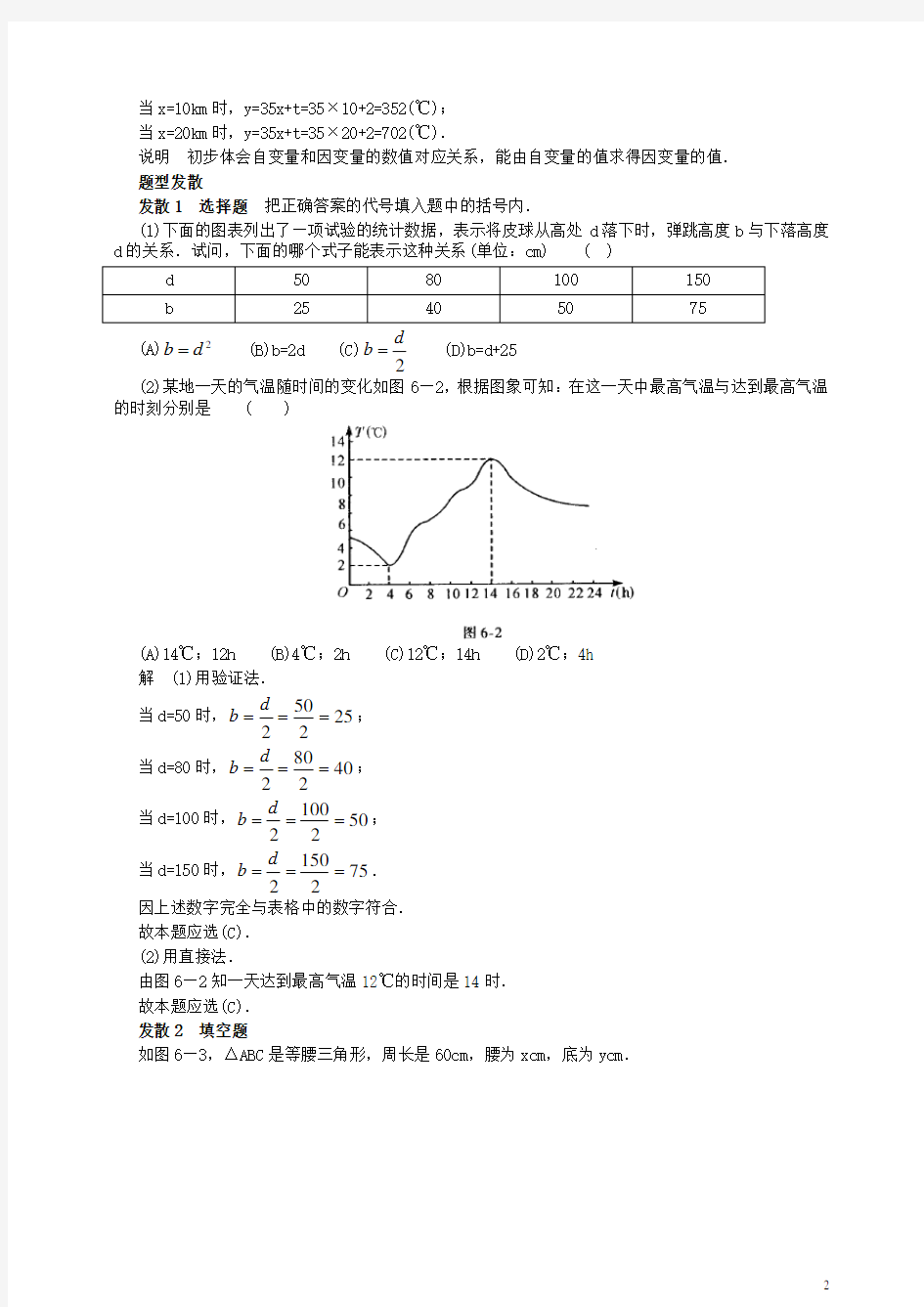

(D)b=d+25 (2)某地一天的气温随时间的变化如图6—2,根据图象可知:在这一天中最高气温与达到最高气温的时刻分别是 ( )

(A)14℃;12h (B)4℃;2h (C)12℃;14h (D)2℃;4h 解 (1)用验证法.

当d=50时,252502===

d b ; 当d=80时,40280

2===d b ;

当d=100时,502100

2===d b ;

当d=150时,752

150

2===d b .

因上述数字完全与表格中的数字符合.

故本题应选(C).

(2)用直接法.

由图6—2知一天达到最高气温12℃的时间是14时. 故本题应选(C). 发散2 填空题

如图6—3,△ABC 是等腰三角形,周长是60cm ,腰为xcm ,底为ycm .

(1)写出用含x的关系式来表示y;

(2)当腰由20cm变化到25cm时,底边长由_______cm变化到________cm;

(3)腰为20cm时,是什么形状的三角形?若腰为30cm时,行吗?

分析三角形的周长是三条边长的和.

解: (1)y=60-2x;

(2)底边由20cm变化到10cm;

(3)当腰为20cm时,是等边三角形,若腰为30cm,则无法形成三角形.

纵横发散

发散1南京市在某一天的地表气温是38℃,据测量每升高1km,气温下降6℃,那么在hkm的高空,温度t是多少?并计算当h的值是6km、10km、12km时的气温.讨论一下民用飞机在一万米高空飞行时,机舱为什么要与机外空气隔绝?

分析用含h的代数式来表示气温.

解: t=38-6h.

当h=6时,t=2℃;

当h=10时,t=-22℃;

当h=12时,t=-34℃.

原因有很多,其中一点是机舱外温度非常低.

发散2婴儿在6个月、一周岁、2周岁时体重分别大约是出生时的2倍、3倍、4倍,6周岁、10周岁时体重分别约是1周岁时的2倍、3倍.

(1)上述哪些量在发生变化?自变量和因变量各是什么?

(2)某婴儿在出生时的体重是3.5kg,请把他在发育过程中的体重情况填入

下表:

年龄刚出生6个月1周岁2周岁6周岁10周岁

体重(kg)

(3)根据表格中的数据,说一说儿童从出生到10周岁之间体重是怎样随年龄增长而变化的?

解: (1)年龄和体重都在变化;年龄是自变量,体重是因变量;

(2)

年龄刚出生6个月1周岁2周岁6周岁10周岁

体重(kg) 3.5 7.0 10.0 14.5 21.5 31.5

(3)儿童从出生到10周岁之间,随着年龄的增长体重在增加.

转化发散

发散1 图6—4是某地一天的气温随时间变化的图象.根据图象回答,在这一天中:

(1)什么时间气温最高?什么时间气温最低?最高气温和最低气温各是多少?

(2)20时的气温是多少?

(3)什么时间的气温为6℃? (4)哪段时间内气温不断下降? (5)哪段时间内气温持续不变?

解: (1)凌晨4时,气温最低,气温是-4℃;16时气温最高,气温是10℃; (2)20时的气温是8℃;

(3)10时和22时的气温都是6℃;

(4)0时到4时和16时到24时这两段时间内气温不断下降; (5)12时到14时这两个小时内气温保持8℃的温度不变.

解法指导 (1)气温最低、最高反映在图象上就是找最低点和最高点; (2)20时的气温是多少,实质上是求当t=20时,T=?

(3)什么时间的气温为6℃,实质上是求当T=6℃时,t=?直线T=6与图象交于两点,因此t=10或t=22;

(4)图中共有两段时间气温不断下降,不可遗漏; (5)气温保持不变,指的是T 值保持不变,图中只有t 在12h 到14h 这两个小时满足条件.

发散2 为了加强公民的节水和用水意识,合理利用水资源,各地采用价格调控等手段达到节约用水的目的.某市规定如下用水收费标准:每户每月的用水不超过3

6m 时,水费按每立方米a 元收费;超过3

6m 时,不超过的部分每立方米仍按a 元收费,超过的部分每立方米按c 元收费.该市某户今年3、4月份的用水量和水费如下表所示:

月份 用水量(3

m )

水费(元)

3 5 7.5 4

9

27

设某户该月用水量为x 3

m ,应交水费为y(元).

(1)求a 、c 的值,并写出用水不超过3

6m 和超过3

6m 时,y 与x 之间的关系式; (2)若该户5月份的用水量为3

8m ,求该户5月份的水费是多少元? 解: (1)依题意,有: 当x ≤6时,y=ax ;

当x>6时,y=6a+c(x-6). 由已知,得?

??+==c a a

362755.7

解得??

?==6

5.1c a

y=1.5x(x ≤6),y=9+6(x-6)=6x-27(x>6). (2)将x=8代人y=6x-27(x>6), y=6×8-27=21(元).

答:该户5月份的水费是21元.

发散3如图6—5所示的曲线表示某人骑一辆自行车时离家的距离与时间的关系.骑车者九点离开家,十五点回家.根据这个曲线图,回答下列问题:

(1)到达离家最远的地方是什么时间?离家多远?

(2)何时开始第一次休息?休息多长时间?

(3)第一次休息时离家多远?

(4)11:00到12:00他骑了多少千米?

(5)他在9:00到10:00和10:00到10:30的平均速度是多少?

(6)他在何时至何时停止前进并休息用午餐?

(7)他在停止前进后返回,骑了多少千米?返回时的平均速度是多少?

解 (1)到达离家最远的地方的时间是12时,离家30km;

(2)10.5时开始第一次休息,休息了0.5h;

(3)第一次休息时离家17.5km;

(4)11:00到12:00,他骑了12.5km;

(5)9:00到10:00的平均速度是lOkm/h,10:00到10:30的平均速度是15km/h;

(6)从12:00到13:00间停止前进,并休息用午餐较为符合实际情况;

(7)他在停止前进后返回,骑了30km,共用了2h,故返回时的平均速度是15km/h.

知识整合网络

【学习方法指导】

量与量之间存在着相互影响的关系,本章通过丰富的现实情境引入变量对变量之间关系的讨论,使学生体验探索和表示变量之间关系的过程,获得对表格、关系式、图象等多种方法的认识,能读懂表格、关系式、图象所表示的信息,能用自己的语的描述表格、关系式和图象所表示的关系,并能预测.

关系式是表示变量之间关系的另一种方法.利用关系式,可以依据任何一个自变量的值求出相应的因变量的值.也可以依据因变量的值求出相应的自变量的值.

由学习常量问题转入学习变量问题,这是数学思维的一种跃升,引导我们前进的是一种崭新的思维方式.

【中考信息传递】

近年来全国各省、市中考题中涉及本章内容的题型多为选择题、填空题,也有部分的应用题及因变量关于自变量的关系式的中档题,应该充分重视.

【中考名题赏析】 题型发散

发散1填空题

(1)观察下列图形(图6—24),若第①个图形中阴影部分的面积为1,第②个图形中阴影部分的面积为

43,第③个图形中阴影部分的面积为169,第④个图形中阴影部分的面积为64

27,…则第n 个图形中阴影部分的面积为________(用字母n 表示)

(2002年潍坊市中考试题)

解 因为第1块图形的面积为1,

第2块图形的面积为43431

2=

?

?? ??-; 第3块图形的面积为169431

3=

?

??

??-; 第4块图形的面积为64

27431

4=

?

??

??-; 第n 块图形的面积为1

43-?

?

?

??n .

(2)如图6—25,观察下列三角形图案,每行圆点的个数有什么规律?设每个三角形有n 行,用n 的代数式表示这两个三角形图案中圆点的总数,为________

(2002年广西壮族自治区中考试题)

解 第1行圆点个数为1+n , 第2行圆点个数为2+(n-1)=1+n ,

第3行圆点个数为3+(n-2)=1+n , 第n 行圆点的个数为n+1.

以上共有n 行,故这两个三角形图案中圆点的总数为n(n+1)个. 发散2解答题

如图6—26表示一骑自行车者和一骑摩托车者沿相同路线由甲地到乙地行驶过程的函数图象(分别为正比例函数和一次函数).两地间的距离是80km .请你根据图象回答或解决下面的问题:

(1)谁出发的较早?早多长时间?谁到达乙地较早?早到多长时间? (2)两人在途中行驶的速度分别是多少?

(3)请你分别求出表示自行车和摩托车行驶过程的函数解析式(不要求写出自变量的取值范围); (4)指出在什么时间段内两车均行驶在途中(不包括端点);在这一时间段内,请你分别按下列条件列出关于时间x 的方程或不等式(不要化简,也不要求解): ①自行车行驶在摩托车前面; ②自行车与摩托车相遇; ③自行车行驶在摩托车后面. 解 (1)由图可以看出:自行车出发较早,早3h ;摩托车到达乙地较早,早3h .

(2)对自行车而言:行驶的距离是80km ,耗时8h ,所以其速度是:80÷8=10(km /h);对摩托车而言:行驶的距离是80km,耗时2h,所以其速度是:80÷2=40(km /h). (3)设表示自行车行驶过程的函数解析式为:y=kx , ∵x=8时,y=80, ∴80=8k ,解得k=10,

∴表示自行车行驶过程的函数解析式为y=10x ; 设表示摩托车行驶过程的函数解析式为y=ax+b , ∵x=3时,y=0,而且x=5时,y=80;

∴???+=+=b a b a 58030,解得?

??-==12040b a

∴表示摩托车行驶过程的函数解析式为y=40x-120. (4)在3

③自行车在摩托车后面:10x<40x-120.