为了证明一氧化碳具有还原性

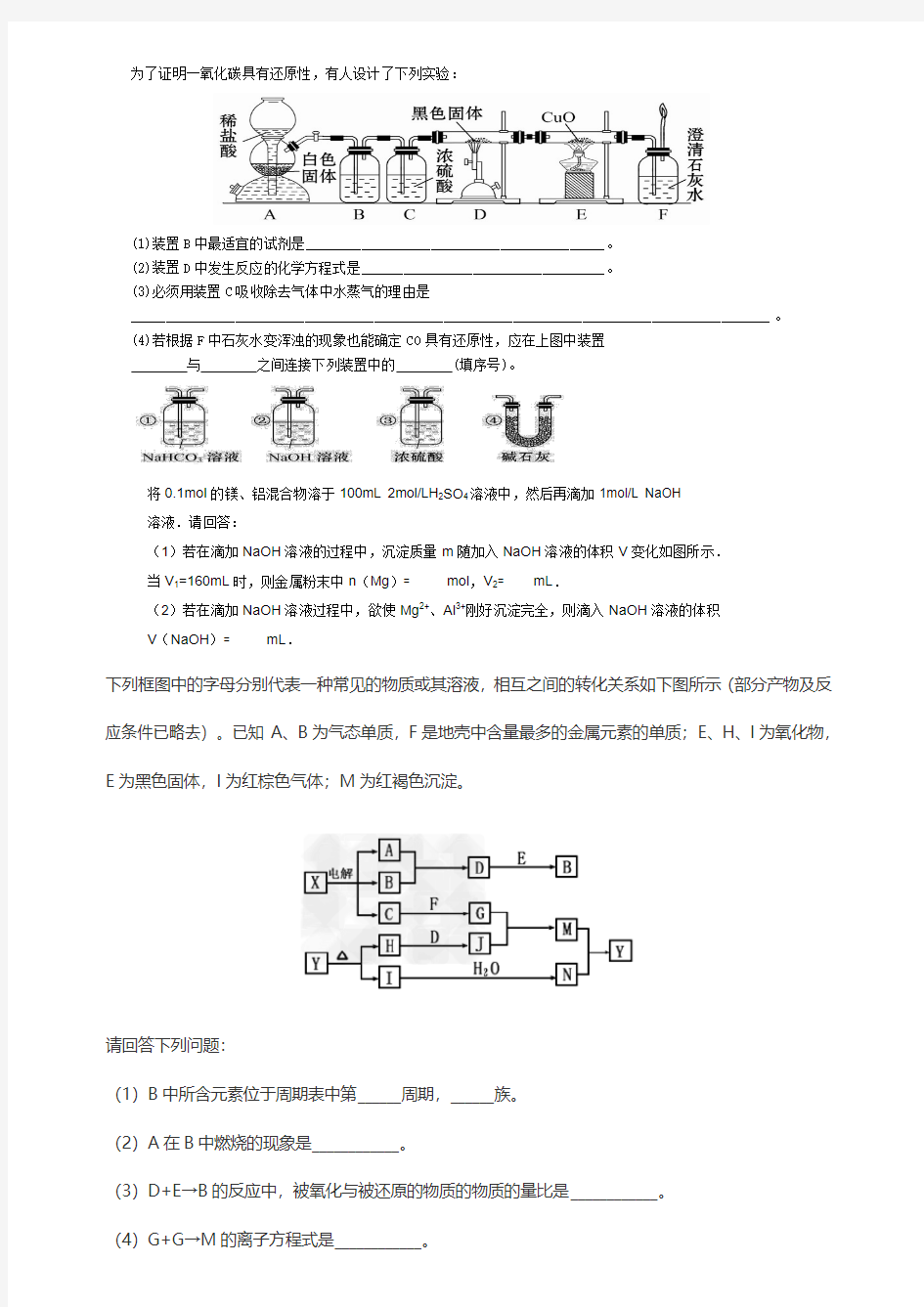

为了证明一氧化碳具有还原性,有人设计了下列实验:

(1)装置B中最适宜的试剂是___________________________________________。

(2)装置D中发生反应的化学方程式是___________________________________。

(3)必须用装置C吸收除去气体中水蒸气的理由是

____________________________________________________________________________________________。

(4)若根据F中石灰水变浑浊的现象也能确定CO具有还原性,应在上图中装置

与之间连接下列装置中的(填序号)。

将0.1mol的镁、铝混合物溶于100mL 2mol/LH2SO4溶液中,然后再滴加1mol/L NaOH

溶液.请回答:

(1)若在滴加NaOH溶液的过程中,沉淀质量m随加入NaOH溶液的体积V变化如图所示.

当V1=160mL时,则金属粉末中n(Mg)= mol,V2= mL.

(2)若在滴加NaOH溶液过程中,欲使Mg2+、Al3+刚好沉淀完全,则滴入NaOH溶液的体积

V(NaOH)= mL.

下列框图中的字母分别代表一种常见的物质或其溶液,相互之间的转化关系如下图所示(部分产物及反应条件已略去)。已知A、B为气态单质,F是地壳中含量最多的金属元素的单质;E、H、I为氧化物,E为黑色固体,I为红棕色气体;M为红褐色沉淀。

请回答下列问题:

(1)B中所含元素位于周期表中第______周期,______族。

(2)A在B中燃烧的现象是____________。

(3)D+E→B的反应中,被氧化与被还原的物质的物质的量比是____________。

(4)G+G→M的离子方程式是____________。

(5)Y受热分解的化学方程式是__________________。

一氧化碳还原氧化铜

一氧化碳还原氧化铜CO与CuO反应的化学方程式为: CuO + CO =高温Cu + CO2 一氧化碳还原氧化铜还可能生成中间产物氧化亚铜 Cu2O 反应现象: ①黑色固体变成红色②澄清石灰水变浑浊 实验步骤: ①先通入CO一会儿②加热③停止加热④继续通入CO到玻璃管冷却为止注:①先通入CO一会儿 ,是为了防止玻璃管内的空气没有排尽,加热时发生爆炸. ②继续通入CO到玻璃管冷却为止,是为了防止生成的铜重新被氧化为氧化铜. 总之:"CO早出晚归,酒精灯迟到早退" ③用酒精灯点燃是进行尾气处理:防止一氧化碳污染空气 ④此试验应在通风橱中进行:防止没除净的CO使人中毒 一氧化碳的这一化学性质也与氢气相类似,具有还原性,它将氧化铜还原成铜,同时生成二氧化碳气体使澄清石灰水变浑浊。 由于一氧化碳具有还原性,因此在冶金上常用它做为还原剂,将某些金属从它的金属氧化物中还原出来,如在炼铁时,利用一氧化碳,将铁从它的氧化物--氧化铁中还原出来。 3CO+Fe2O3=高温2Fe+3CO2 由以上可看出:一氧化碳和二氧化碳的性质是不同。 但一氧化碳和二氧化碳之间可以互相转化:一氧化碳燃烧会生成二氧化碳,二氧化碳与碳反应,又可生成一氧化碳。 一氧化碳燃烧会生成二氧化碳: 2CO+O2 ==点燃==== 2CO2 二氧化碳与碳反应生成一氧化碳: CO2 + C =高温=== 2CO 验证生成的气体:CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O 石灰水变浑浊 原理: 1.实验室用固体草酸和浓硫酸制取CO 2.因为证明CO能还原CuO的依据是看是否有CO2生成,而制取的CO中已经含有CO2,故要先除CO2。 设计综合实验装置: 1.CO的制备装置。 2.证明CO中混有CO2;制得纯净、干燥的CO净化装置。 3.证明CO可以还原CuO的装置。 4.尾气的验证与处理装置。 实验步骤: 1.检查装置的气密性。 2.通入N2排净串联装置中的空气。 3.点燃加热尾气的酒精灯。 4.通入CO,排除串联装置中的N2。 5.加热CuO。 6.停止加热CuO。 7.通入N2,排净残留在串联装置中的CO。 8.停止点燃尾气。

急性一氧化碳中毒急救护理

急性一氧化碳中毒急救护理 急诊科张玲 急性CO中毒首要症状是昏迷的患者常常伴有严重的多脏器的损伤及复杂的并发症,从而危及生命。及时实施有效的急救护理是CO中毒病人抢救成功的关键,既能有效地降低死亡率,提高治疗效果,又能预防和减少并发症的发生。 CO是一种毒性较强的窒息性气体毒物。经呼吸道进入肺泡被吸收入血后与血红蛋白结合成碳氧血红蛋白,由于CO与血红蛋白的亲和力比氧的亲和力大300倍,而碳氧血红蛋白的解离度比氧全血红蛋白慢,两者相差3600倍。当人体吸入CO后,血浆中的CO便迅速把氧合血红蛋白中的氧排挤出去,造成低氧血症,引起组织缺氧,且CO的浓度过高时还可以与红细胞色素氧化酶的铁结合,从而直接抑制组织细胞的内呼吸,中枢神经系统对缺氧最为敏感,常最先受累。CO中毒时,体内血管吻合枝少而代谢旺盛的器官如脑和心最易遭受损害。脑内小血管迅速麻痹、扩张。脑内三磷酸腺苷(ATP)在无氧情况下迅速耗尽,钠泵运转不灵,钠离子蓄积于细胞内而诱发脑细胞内水肿。缺氧使血管内皮细胞发生肿胀而造成脑血管循环障碍。缺氧时,脑内酸性代谢产物蓄积,使血管通透性增加而产生脑细胞间质水肿。脑血循环障碍可造成血栓形成、缺血性坏死以及广泛的脱髓鞘病变。 一、急救配合 1、现场急救 立即将病人移离中毒现场,置于新鲜空气处,如为密闭居室应立即开窗通风,松开病人衣领、裤带。保持呼吸道通畅,注意保暖。心跳停止者应立即进行心肺复苏。 2、迅速纠正缺氧 这是抢救CO中毒患者的关键。迅速给氧是纠正缺氧最有效的方法。轻度中毒者给予鼻导管或面罩低流量吸氧,中重度中毒者给予高流量吸氧,氧流量为8~10 L/min(时间不超过24 h,以免发生氧中毒)。 3、高压氧治疗 高压氧治疗是抢救CO中毒安全、有效的首选方案,可降低死亡率和后遗症的发生。高压氧治疗能迅速改善机体缺氧状态;还能降低颅内压,减轻脑水肿;并能预防和治疗CO中毒引起的脑损害所致的后遗症。 4、防治脑水肿 早期使用氢化可的松或地塞米松或20%甘露醇静滴,同时可输入新鲜的光量子血,此有助于改善组织的缺氧。可应用三磷酸腺苷,辅酶A,细胞色素C,复合维生素B、维生素C 等促进脑细胞功能恢复。 5、对症治疗 有呼吸衰竭时可用呼吸兴奋药,高热者采用物理降温,头部戴冰帽,体表放置冰袋,使体温保持在32℃左右,如降温过程中出现寒战或降温疗效不佳时,可用冬眠药物。频繁抽搐者首选地西泮静注。 6、其它治疗 如新药纳络酮及醒脑静的应用,预防和及时控制感染等。 二、护理措施 1、严密监测生命体征 CO中毒时引起肺超微结构缺氧、水肿,引起气血交换障碍,可致呼吸衰竭,有明显的缺

高中化学 一氧化碳还原氧化铜的实验步骤注意事项口诀

一氧化碳还原氧化铜的实验步骤注意事项口诀-实验装置- 还原氧化铜时澄清石灰水有什么用 一氧化碳还原氧化铜 ?一氧化碳还原氧化铜方程式:CO+CuO==△==Cu+CO?。一氧化碳作为还原剂,高温时能将许多金属氧化物还原成金属单质,因此常用于金属的冶炼。氧化铜自身具有氧化性,我们可以用一氧化碳还原氧化铜。 灼热的氧化铜可以和氢气(H2)、碳(C)、一氧化碳(CO)等具有还原性物质反应,生成铜+X(氧化物)。 ?一氧化碳还原氧化铜的实验: 1. 实验器材 铁架台、酒精灯(也可以是酒精喷灯)、试管、导管、双孔橡皮塞、单孔橡皮塞。 药品有:氧化铜、澄清石灰水、一氧化碳 2. 化学反应 CO与CuO反应的化学方程式为: CO+ 2CuO2Cu + CO2 CO2与Ca(OH)2(澄清石灰水)反应的化学方程式:Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O 3.反应现象 ①黑色固体变成红色②导管口有气泡冒出③澄清石灰水变浑浊

4. 实验步骤 (1)连接装置 (2)检查装置的气密性。 (3)点燃加热尾气的酒精灯。 (4)通入CO,排除串联装置中的空气。 (5)加热CuO。 (6)停止加热CuO。 (7)通入CO,排净残留在串联装置中的空气。 (8)停止点燃尾气。 注:①先通入CO一会儿,是为了防止玻璃管内的空气没有排尽,加热时发生爆炸。 ②继续通入CO到玻璃管冷却为止,是为了防止生成的铜重新被氧化为氧化铜、防止澄清石灰水倒流。 总之:"CO早出晚归,酒精灯迟到早退",也说“先通后点防爆炸,先熄后停防氧化。” ③用酒精灯点燃是进行尾气处理:防止一氧化碳污染空气,使人中毒。 注:此试验应在通风橱中进行:防止没除净的CO使人中毒。

一氧化碳达到多少ppm值会对人身有危害

一氧化碳达到多少ppm值会对人身有危害 CO空气中的含量吸入时间和中毒显示症状 50ppm 成年人置身其中所允许的最大含量 200ppm (2-3)h后,有轻微的头痛、头晕、恶心 400ppm 2h 内前额痛,3h 后将有生命危险 800ppm 45min 内头痛、恶心,(2-3)h内死亡 1600ppm 20min 内头痛、恶心,1h内死亡 一氧化碳,分子式CO,是一种无机化合物。在水中的溶解度甚低,但易溶于氨水。空气混合爆炸极限为12.5%~74%。一氧化碳是含碳物质不完全燃烧的产物。也可以作为燃料使. 【临床表现】 1.急性中毒 急性一氧化碳中毒是我国发病和死亡人数最多的急性职业中毒。CO也是许多国家引起意外生活性中毒中致死人数最多的毒物。急性CO中毒的发生与接触C O的浓度及时间有关。我国车间空气中CO的最高容许浓度为30mg/m3。有资料证明,吸入空气中CO浓度为240mg/m3共3h,Hb中COHb可超过10%;CO浓度达2 92.5mg/m时,可使人产生严重的头痛、眩晕等症状,COHb可增高至25%;CO浓度达到117Omg/m3时,吸入超过6Omin可使人发生昏迷,COHb约高至60%。CO浓度达到11700mg/m3时,数分钟内可使人致死,COHb可增高至90%。 如果考虑体力消耗,正常人接触1小时为35ppm,所以36ppm对人是显然有害的,并且不能超过一小时,如果超了会有明显中毒反应。 下面是一氧化碳中毒机理: 长时间接触低浓度的一氧化碳是否会造成慢性中毒,目前有两种看法:一种认为在血液中形成的碳氧血红蛋白可以逐渐解离,只要脱离接触,一氧化碳的毒作用即可逐渐消除,因而不存在一氧化碳的慢性中毒;另一种认为接触低浓度的一氧化

一氧化碳还原氧化铜.

一氧化碳还原氧化铜 武汉市蔡甸区幸福路中学 邮编 430100 1.设计实验目的 加深对一氧化碳还原性的理解,减少一氧化碳对环境的污染。 在初中化学课本(人教版九年级义务教育课程标准教科书)中,无一氧化碳还原氧化铜的实验。而在统编教材(如人教版全一册)的实验中要先通入一氧化碳一会儿再加热,实验完毕后仍要继续通入一氧化碳至试管冷却,加上通入的一氧化碳并未完全参加反应,所以需要的一氧化碳用量都很大。此外还原氧化铜的装置本身也较复杂,还有尾气的处理装置,因而所用仪器较多。学生观察到的实验现象也很多,而使重点不突出,效果不尽人意。实验完毕后装置中残留的一氧化碳还会造成污染。在文献资料中,也有用加热铜丝生成氧化铜再伸入到盛有一氧化碳的集气瓶中,但加热铜丝生成氧化铜的量较少,要重复几次澄清的右灰水才变浑浊,且多次打开瓶塞时会有一氧化碳外逸。 2.实验仪器及用品 集气瓶(装满一氧化碳) 铜片 橡皮塞 酒精灯 澄清的石灰水 大头钉 3、实验装置图及说明 为证明有二氧化碳生成,该实验可在铜片还原成红色后再注入澄清的石灰水,但要等铜片冷却后再打开橡皮塞注入,也可事先注入澄清的石灰水,后者比前者好。因为事先注入澄清的石灰水可少打开一次瓶塞,减少了一氧化碳外逸,又能证明一氧化碳不与澄清的石灰水反应,使学生能更好的理解一氧化 碳与二氧化碳在性质上的区别。 (1) (2) (3) 4.实验操作 用集气瓶收集一瓶一氧化碳,注入少量澄清的石灰水,用橡皮塞塞紧(图1)。取一薄铜片(长5—8cm ,宽1—3cm ),打磨光亮后用大图钉固定在另一个与瓶口合适的橡皮塞上,手持橡皮塞加热,离开火焰后表面要确实看到生成黑色的氧化铜(图2)。然后一手拔去盛有一氧化碳集气瓶的橡皮塞,一手趁热插入固定有铜片的橡皮塞,可看到铜片上黑色的氧化铜很快又变成光亮的红色,振荡集气瓶,澄清的石灰水变混浊,证明有二氧化碳生成(图3)。实验结束后用燃着的木条点燃瓶中的尾气,有明显的蓝色火焰出现,等火焰熄灭后,再振荡集气瓶,混浊程度加剧。说明未反应的尾气已除去。 5.设计装置的意义

一氧化碳、二氧化碳职业病危害告知卡

精品

一氧化碳 健康危害理化特性 一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。轻度中毒者出 现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力;中度中毒者除 上述症状外,还有皮肤粘膜呈樱红色、脉快、烦躁、步态不稳、 浅至中度昏迷;重度患者深度昏迷、瞳孔缩小、肌张力增强、频 繁抽搐、大小便失禁、休克、肺水肿、严重心肌损害等。 无色无臭气体。微溶 于水,溶于乙醇、苯 等多数有机溶剂。 熔点:-199.1℃ 沸点:-191.4℃ 应急处理 精品

. 精品 当心中毒吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸心 跳停止,立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。 防护措施 必须佩带个人防护用品,按时、按规定对身体状况进行定期检查,对除尘设施定期维护 和检修,确保除尘设备运转正常。 急救电话:120 消防电话:119 职业危害告知卡 二氧化碳健康危害理化特性

急性中毒:人进入高浓度二氧化碳环境,在几秒钟内迅速昏迷倒下,反射消失、瞳孔扩大或减小、大小便失禁、呕吐等,更严重者出现呼吸停止及休克,甚至死亡。慢性影响:经常接触较高浓度二氧化碳者,可有头晕、头痛、失眠、易兴奋、无力等神经功能紊乱等。无色、无臭、无味,是一种窒息性气体。 应急处理 精品

. 精品 如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合! 当心中毒吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸心 跳停止,立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。 防护措施 必须佩带个人防护用品,按时、按规定对身体状况进行定期检查,对除尘设施定期维护 和检修,确保除尘设备运转正常。 急救电话:120 消防电话:119

一氧化碳的危害及处理方法.docx

一氧化碳的危害及处理方法 一、健康危害 侵入途径:吸入。 健康危害:一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。 二、毒理学资料及环境行为 毒性:一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。急性中毒:轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力。中度中毒者除上述症状外,还有面色潮红、口唇樱红、脉快、烦躁、步态不稳、意识模糊,可有昏迷。重度患者昏迷不醒、瞳孔缩小、肌张力增加,频繁抽搐、大小便失禁等。深度中毒可致死。慢性影响:长期反复吸入一定量的一氧化碳可致神经和心血管系统损害。 急性毒性:LC502069mg/m3,4小时(大鼠吸入) 亚急性和慢性毒性:大鼠吸入0.047~0.053mg/L,4~8小时/天,30天,出现生长缓慢,血红蛋白及红细胞数增高,肝脏的琥珀酸脱氢酶及细胞色素氧化酶的活性受到破坏。猴吸入0.11mg/L,经3~6个月引起心肌损伤。 生殖毒性:大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0):150ppm(24小时,孕1~22天),引起心血管(循环)系统异常。小鼠吸入最低中毒浓度(TCL0):125ppm(24小时,孕7~18天),致胚胎毒性。污染来源:一氧化碳污染主要来源于冶金工业的炼焦、炼钢、炼铁、矿井放炮,化学工业的合成氨、合成甲醇,碳素厂石墨电极制造。汽车尾气、煤气发生炉以及所有碳物质(包括家庭用煤炉)的不完全燃烧均可产生CO气体。 危险特性:是一种易燃易爆气体。与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。燃烧(分解)产物:二氧化碳。 应急处理处置方法: 一、泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并立即隔离150m,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能,将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以用管路导至炉中、凹地焚之。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。 二、防护措施

碳、一氧化碳、氢气还原金属氧化物

碳、氢气、一氧化碳还原金属氧化物 【考点过关】 1.化学反应方程式:(四高温二加热) (1)碳和氧化铁反应:2Fe 2O 3 +3C=4Fe+3CO 2 (高温) (2)碳和氧化铜反应:C+2CuO=2Cu+CO 2 (高温) (3)一氧化碳和氧化铁反应::3CO+Fe 2O 3 ===2Fe+3CO 2 (高温) (4)一氧化碳和氧化铜反应:CuO+CO= Cu+CO 2 (加热) (5)氢气和氧化铁反应:Fe 2O 3 +H 2 =2Fe+3H 2 O(高温) (6)氢气和氧化铜反应:H 2+CuO==Cu+H 2 O(加热) 2.碳、一氧化碳、氢气还原氧化铜实验 3.实验固态物质的重要物理性质: (1)铜:红色固体(2)氧化铜:黑色固体(3)铁:黑色固体(4)氧化铁:红色固体(5)碳:黑色固体

4.实验气态物质的除杂与检验: 【考题精做】 1.有甲、乙、丙三种纯净物,甲为黑色固体,乙、丙为无色气体。点燃时,甲既能生成乙,也能生成丙;丙点燃也能生成乙。在以下关于这三种物质推断的叙述中,正确的是( ) A. 甲是一种化合物 B. 乙是一氧化碳 C. 丙是一氧化碳 D. 丙是二氧化碳 2.已知A、B为两种黑色粉末,其中A为单质,D为红色固体。A~E五种物质之间的转化关系如图所示。 写出下列物质的名称:A____;B____;D____;E____。 3.某同学为研究相同条件下一氧化碳和氢气哪个还原氧化铁的量更多,将一氧化碳和氢气等体积混合后先通过图甲装置,再通过图乙中的仪器组合。为达到实验目的,图乙中仪器选择和连接最好的是() A. cba B. cda C. cbd D. bca

碳还原氧化铜实验

碳还原氧化铜实验 一、教材分析 1、“木炭还原氧化铜”是中学教学中一个非常重要的固固高温放热反应实验,该实验验证了C的还原性,从而进一步了解氧化还原反应的本质,在固定的条件下,还原剂能够夺取氧化物中的氧,自身被氧化。 2、该实验成功的标志: (1)有鲜明现象证明反应生成铜单质,最好效果是得到紫红色铜块。(2)有鲜明现象证明反应生成了二氧化碳(石灰水浑浊)。(3)反应放热,应发现反应启动后停止加热仍继续红热燃烧。 二、学情分析 木炭还原氧化铜在初中阶段是一个很重要的实验。学生是从这个实验开始接触氧化还原反应,为九年级化学下册金属的冶炼等知识做铺垫。 三、教学目标 1、知识与技能: a、知道碳单质的化学性质 b、掌握木炭还原氧化铜的实验方法 2、过程与方法: a、学习对实验的探究以及创新 b、通过本次实验对其他类似实验有初步认识 3、情感?态度?价值观: a、通过本次实验培养学生的自主探究能力 b、通过实验培养学生的科学素养 四、教学重、难点 1、本次实验中对碳单质还原性的理解是重点也是难点

五、教学过程 教学环节教师活动学生活动活动目的 情景引入通过回顾课本知识进行情景引 入积极互动 通过引入把学生 的思维引进课堂 介绍实验原理 实验原理 主要反应: C+2CuO =高温= 2Cu+CO2↑ (置换反应) 副反应: C +CuO =高温= Cu + CO↑(炭 过量) 碳氧化铜铜一氧化碳 C + 4CuO =高温= 2Cu2O + CO2↑(氧化铜过量) 认真 听课 在实验之前给学 生系统介绍实验 原理 介绍实验仪器实验仪器:试管、试管夹、铁架 台、水槽、氧化铜粉末、碳粉、 药匙、研钵、研杵、坩埚、泥三 角、酒精灯、火柴、坩埚钳、酒 精喷灯、试管、澄清石灰水、玻 璃导管、单孔橡胶塞、托盘天平 (带砝码盒和镊子)、称量纸。 思考、记忆 让学生充分了解 本次实验所需仪 器、试剂

碳还原氧化铜反应装置改进及实验探究

碳还原氧化铜反应装置改进及实验探究 摘要:针对教材中“木炭还原氧化铜”实验的不足,根据影响化学反应速率的外在因素,采取交互式控制单一变量的科学探究法,从炭粉的选择、反应物的质量比、加热方式、反应容器规格等方面,开展实验改进探索,获得较好的实验结果。同时将探索的创新成果应用于课堂,以此提升学生的实验思维和实验素养。 关键词:木炭与氧化铜反应;实验装置改进;紫红色铜块;实验探究 文章编号:1005-6629(2018)1-0071-05 中图分类号:G633.8 文献标识码:B 1问题的提出 在人教版九年级《化学》上册第六单元课题1“金刚石、石墨和C60”中,为了探究碳单质在高温下能与某些氧化物反应,以此构建氧化还原反应的相关狭义概念,为后续铁的冶炼、高中氧化还原反应的学习打下基础,教材第110页设计了一套实验装置(图1)。由于该反应是固相反应,对温度等反应条件要求比较高,按该装置做实验,其效果并不好,主要体现在石灰水变浑浊与黑色固体变成暗红色的进程不 对称,且经成分分析,暗红色固体更多的是氧化亚铜,并非

是铜单质。在教学实践中,不少同仁也对该实验进行了探索改进,但实际教学中,教师普遍反映效果不佳,究其原因主要有:(1)对反应物加工要求高。如需要粉粹机粉碎药品、烘干机烘干等;(2)实验仪器要求高。如需要酒精喷灯、石英试管、挡风板等;(3)药品要求严格。如药品氧化铜需指定用上海勤工化工厂生产的分析纯等;(4)实验时间过长等。能否利用普通学校都能达到的简单条件如普通的药品、常规的试管、常见的酒精灯、简便的操作就能达到理想的实验效果?为此,开展了以下探索工作。 2原理的分析 由此计算得出: 理论分析表明该反应程度很大,但实际操作中,实验结果并不理想,这不是热力学的缘故,而是动力学上的障碍,即存在反应速率缓慢的问题,若改变影响该反应速率的外在因素,如温度、反应物颗粒大小、反应物之间的接触面积等,促成该反应一旦产生,反应过程中产生大量的热可以为后续反应提供一定的能量基础,那么反应就会快速进行,从而有效地熔化铜粒(铜的熔点为1083%),产生铜块,真正实现该反应。 3实验改进 3.1不同的加热方式 教材第110页的实验说明中指出:把刚烘干的木炭粉末

碳还原氧化铜实验

《碳还原氧化铜实验》 教 学 设 计 姓名:杨倩 学院:化学工程学院 班级:2013级化学本科班

学号:107 联系电话: 碳还原氧化铜实验 一、教材分析 1、“木炭还原氧化铜”是中学教学中一个非常重要的固固高温放热反应实验,该实验验证了C的还原性,从而进一步了解氧化还原反应的本质,在固定的条件下,还原剂能够夺取氧化物中的氧,自身被氧化。 2、该实验成功的标志: (1)有鲜明现象证明反应生成铜单质,最好效果是得到紫红色铜块。(2)有鲜明现象证明反应生成了二氧化碳(石灰水浑浊)。(3)反应放热,应发现反应启动后停止加热仍继续红热燃烧。 二、学情分析 木炭还原氧化铜在初中阶段是一个很重要的实验。学生是从这个实验开始接触氧化还原反应,为九年级化学下册金属的冶炼等知识做铺垫。

三、教学目标 1、知识与技能: a、知道碳单质的化学性质 b、掌握木炭还原氧化铜的实验方法 2、过程与方法: a、学习对实验的探究以及创新 b、通过本次实验对其他类似实验有初步认识 3、情感?态度?价值观: a、通过本次实验培养学生的自主探究能力 b、通过实验培养学生的科学素养 四、教学重、难点 1、本次实验中对碳单质还原性的理解是重点也是难点 五、教学过程

介绍实验步骤将玻璃导管一端伸入盛有水的 水槽之中并用手握住试管或用 酒精灯加热(加热前预热)试管, 如玻璃导管口处有气泡冒出,说 明仪器气密性良好,反之,须在 导管与单孔橡胶塞,单孔橡胶塞 与玻璃导管重新连接,在连接处 涂上少量水。 将托盘天平放置于水平桌面上, 在托盘天平的左盘与右盘上放 上两张形状面积薄厚完全相同 的称量纸。在右盘上用镊子放置 一个10g的砝码,并用药匙缓慢 向左盘上的称量纸上加入氧化 铜。带到托盘天平的指针指向正 中刻度时,将盛有氧化铜的称量 纸移出托盘天平,并将称量纸上 的氧化铜倒入干净的研钵中,经 过研磨后把研钵中的氧化铜倒 入坩埚中并将坩埚放置在泥三 角上用酒精灯加热(需预热)。 除须称取1g碳粉外步骤同上。 把经过烘干的碳粉与氧化铜粉 末混合均匀,用药匙或纸槽小心 地铺在试管底部,并根据上图将 试管固定在铁架台上。并将玻璃 导管的一端伸入盛有澄清石灰 水的试管中。 用酒精喷灯加热盛有氧化铜粉 末与碳粉的试管中(需预热), 集中加热药品所在部位(加热时 间不能太长,试管可能会能变 形)。当试管中的黑色粉末(氧 化铜与碳粉的混合物)逐渐出现 认真听 讲比做 笔记 在实验之前 充分了解实 验操作过程

一氧化碳气体危害

前言 一氧化碳(CO)是煤、石油等含碳物质不完全燃烧的产物,是一种无色、无臭、无刺激性的有毒气体,几乎不溶于水,在空气中不易与其他物质产生化学反应,故可在大气中停留2~3年之久。如局部污染严重,对人群健康有一定危害。 污染来源 大气对流层中的一氧化碳本底浓度约为0.1~2ppm,这种含量对人体无害。由于世界各国交通运输事业、工矿企业不断发展,煤和石油等燃料的消耗量持续增长,一氧化碳的排放量也随之增多。据1970年不完全统计,全世界一氧化碳总排放量达3.71亿吨。其中汽车废气的排出量占2.37亿吨,约占64%,成为城市大气日益严重的污染来源。采暖和茶炊炉灶的使用,不仅污染室内空气,也加重了城市的大气污染。一些自然灾害,如火山爆发、森林火灾、矿坑爆炸和地震等灾害事件,也会造成局部地区一氧化碳浓度的增高。吸烟也会造成一氧化碳污染危害。 危害和机理 随空气进入人体的一氧化碳,经肺泡进入血循环后,能与血液中的血红蛋白(Hb)、肌肉中的肌红蛋白和含二价铁的细胞呼吸酶等形成可逆性结合。一氧化碳与血红蛋白的亲和力比氧与血红蛋白的亲和力大200~300倍,因此,一氧化碳侵入机体,便会很快与血红蛋白结合成碳氧血红蛋白(COHb),从而阻碍氧与血红蛋白结合成氧合血红蛋白(HbO?)。但碳氧血红蛋白的解离速度只是氧合血红蛋白的1/3600,因而延长了碳氧血红蛋白的解离时间和加剧了一氧化碳的毒作用。一氧化碳中毒的轻重,呈现出明显的剂量-反应关系。吸入的一氧化碳浓度越高,碳氧血红蛋白的饱和度(碳氧血红蛋白占总血红蛋白的百分比)也越高,达到饱和时间就越短。从图可以看出,吸入浓度为0.01%的一氧化碳,过8小时后,碳氧血红蛋白的饱和度约为10%,无明显中毒症状;但当吸入浓度为0.5%的一氧化碳,只要20~30分钟,碳氧血红蛋白饱和度就可达到70%左右。中毒者就会出现脉弱,呼吸变慢,最后衰竭致死。这种急性的一氧化碳中毒,常发生在车间事故和冬季家庭取暖不慎时。 长时间接触低浓度的一氧化碳是否会造成慢性中毒,目前有两种看法:一种认为在血液中形成的碳氧血红蛋白可以逐渐解离,只要脱离接触,一氧化碳的毒作用即可逐渐消除,因而不存在一氧化碳的慢性中毒;另一种认为接触低浓度的一氧化碳能引起慢性中毒近5年来,许多动物实验和流行病学调查都证明,长期接触低浓度一氧化碳对健康是有影响的,主要表现在:①对心血管系统的影响。S.M.艾尔斯等人发现,当血液中碳氧血红蛋白的饱和度为8%时,静脉血氧张力降低,从而引起心肌摄取氧量减少和促使某些细胞内氧化酶系统停止活动。P.阿斯特鲁普等还证明,一氧化碳能促使大血管中类脂质沉积量增加。当血中碳氧血红蛋白达15%时,能促使大血管内膜对胆固醇的摄入量增加并促进胆固醇沉积,使原有的动脉硬化症加重,从而影响心肌,使心电图出现异常。②对神经系统的影响。脑是人体内耗氧最多的器官,也是对缺氧最敏感的器官。动物实验表明,脑组织对一氧化碳的吸收能力明显高于心、肺、肝、肾等。一氧化碳进入人体后,大脑皮层和苍白球受害最为严重。缺氧还会引起细胞呼吸内窒息,发生软化和坏死,出现视野缩小,听力丧失等;轻者也会出现头痛、头晕、记忆力降低等神经衰弱症候群,并兼有心前区紧迫感和针刺样疼痛。③造成低氧血症。出现红细胞、血红蛋白等代偿性增加,其症状与缺氧引起的病理变化相似。④对后代的影响。通过对吸烟和非吸烟孕妇的观察,吸烟孕妇的胎儿,有出生时体重小和智力发育迟缓的趋向。

氢气、碳及一氧化碳的还原性(整理)

H 2还原CuO CO 还原CuO C 还原CuO 化学方程 式 H 2+CuO Cu + H 2O CO+CuO Cu +CO 2 C +2 CuO 2Cu +CO 2↑ 装置图 装置特点 ①试管口略向___倾斜;②通H 2 的导管伸至试管底部于CuO 上方 因CO 有____,增加对尾气处理装置,防止CO 污染空气 ①试管口略向下倾斜;②反应需高温; 操作步骤 反应前需检验气体纯度。还原过程分四步:一通,二点,三撤,四停 ①检查气密性;②装药品固定 试管;③点燃;④移导管,熄 灭酒精灯。 实验现象 ①黑色CuO 变成___色;②试管口有___生成 ①黑色CuO 变成___色;②生成的气体使澄清石灰水变浑浊 ①黑色固体逐渐减少;②有光 亮红色固体生成;③生成的气 体使澄清石灰水变浑浊 注意:在做氢气还原氧化铜实验中,出现下列三种异常现象:①事先已检验证明,通 入盛CuO 试管中的H 2是纯净的,在加热时试管中出现了爆呜声,②在试管中有亮红色物 质出现时,试管底部出现破裂现象,③试管中CuO 变红后又渐渐变成黑色。试从操作和 装置等方面分析出现上述现象原因? ① ② ③ 例题 1、将符合如图装置设计意图的序号填入括号中.设计意图:①说明CO 具有还原性.②既说明CO 具有可燃性,又充分地利用了能源.③说明 CO 氧化后的产物是CO 2.④有效地防止了有剧毒的CO 对空气的污染.其 中符合的是( ) A .只有① B .①②③ C .③和④ D .以上都符合 2、实验室用氢气还原氧化铜的实验步骤如下:①向试管里通氢气 ②检 验氢气纯度 ③给盛有氧化铜的试管加热 ④停止加热 ⑤继续通氢气直 到试管冷却.其正确的操作顺序是( ) A .①②③④⑤ B .②①③④⑤ C .②①③⑤④ D .②③①④⑤ 3、木炭、一氧化碳在一定条件下都能与CuO 发生反应,下列叙述正确的是( ) A .反应中C 、CO 都得到氧,发生氧化反应 B .反应前后, C 、Cu 、O 三种元素的化合价都发生了变化 C .反应都必须在高温的条件下才能进行 D .反应导出的气体都有毒,需进行处理,以防止空气污染 4.除掉空气中的氧气可采用的方法是( ) A .使空气通过灼热的焦炭 B .使空气通过灼热的氧化铜 C .使空气通过灼热的铜网 D .将空气点燃 △ △ △

危险化学品一氧化碳危险特性及有害识别表

危险化学品一氧化碳危险特性及有害识别表 品名一氧化碳分子式CO 英文名 危险类 别 第2.1类易燃气体危规编号21005 化学类 别 非金属氧化物 主要物化性质纯品一氧化碳无色、无嗅、无味的气体。熔点(0C)-199.1 沸点(0C)-191.4 相对密度(水=1) 0.79 相对密度(空气=1)0.97 临界温度(0C) -140.2 临界压力(MPa) 3.5 溶解性微溶于水,溶于乙醇、苯等多数有机溶剂。禁忌物:强氧化剂、碱类。燃烧(分解)产物:二氧化碳。 主要用途 主要用于化学合成,如合成甲醇、光气等,用作精炼金 属的还原剂。 包装运输 包装分类:Ⅱ包装标志: 4,14 包装方法:钢质气 瓶 危险特性燃烧性易燃闪点(0C)<-50 爆炸下限(%)12.5 爆炸上限74.2 引燃温度(0C) 610 最小点火能(mJ)无资料最大爆炸压力(MPa) 0.720 危险特性:是一种易燃易爆气体。与空气混合能形成爆

炸性混和物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 健康危害 对人体侵入途径主要为吸入,其健康危害是一氧化碳通过肺泡进入血液,立即与血红蛋白结合而形成碳氧血红蛋白(HbCO)。一氧化碳与血红蛋白的亲和力比氧大近300倍,致使血携氧能力下降,同时新形成的HbCO 的解离速度却比氧合血红蛋白的解离慢3600倍,且HbCO的存在影响氧合血红蛋白的解离,因此,阻碍了氧的释放,导致低氧血症,引起组织缺氧。急性中毒时,如系轻度中毒,中毒者头痛、头晕、耳呜、心悸、恶心、呕吐、无力、意理模糊,甚至昏迷,但昏迷时间短,经脱离现场进行抢救,可较快苏醒。重度患者深度昏迷,瞳孔缩小,频繁抽搐、大小便失禁、休克、肺水肿、严重心肌损害等。部分患者昏迷苏醒后,约经2-60天的缓解期后,又可能出现迟发性脑病,以意识精神障碍、锥体系或锥体外系损害为主。不同浓度的一氧化碳对人体的危害见下表,可供参考: CO浓度 (ppm) 滞留 时间(h) 对人体的影响程度5-30 对呼吸道患者有影响 30 >8 视觉及神经机能受障碍,血 液中CO-Hgb达5% 40 8 气喘

九年级化学木炭还原氧化铜实验注意事项

木炭还原氧化铜注意事项 ①要先撤导管再扯酒精灯,防止水倒吸。 ②要充分加热木炭和氧化铜粉末,除去其中水分。 ③研磨混合要充分。 ④加热温度要足够,最好使用酒精喷灯或煤气灯 木炭还原氧化铜 氧化铜自身具有氧化性,我们可以用碳还原氧化铜。 灼热的氧化铜可以和氢气(H2)、碳(C)、一氧化碳(CO)等具有还原性物质反应,生成铜+X(氧化物)。 木炭还原氧化铜实验: 1.原理:C+2CuO2Cu+CO2↑ 2.装置: 3.现象: ①黑色粉末变成红色; ②澄清石灰水变浑浊 4.步骤:①装药品;②固定试管,连接装置;③加热;④撤出导管;⑤熄灭酒精灯 一氧化碳还原氧化铁

氧化铁自身具有氧化性,我们可以用一氧化碳还原氧化铁。 灼热的氧化铁可以和氢气(H2)、碳(C)、一氧化碳(CO)等具有还原性物质反应,生成铁+X(氧化物)。 实验室一氧化碳还原氧化铁: ①反应原理:3CO + Fe2O32Fe + 3CO2 ②装置: ③现象:红色粉末逐渐变为黑色;澄清石灰石变浑浊,尾气燃烧时产生蓝色火焰。 ④实验步骤: a.检验装置的气密性 b.装入药品并固定装置 c.通入一氧化碳气体并点燃酒精灯 d.待装置内的空气全部排尽后点燃酒精喷灯给氧化铁加热 e.当试管内的红色粉末变为黑色时,停止加热 f.待玻璃管内的固体冷却后,停止通一氧化碳,并熄灭酒精灯 ⑤实验结论:红色的氧化铁被一氧化碳还原成单质铁,一氧化碳在高温条件下得到了氧,生成了二氧化碳。

⑥化学反应方程式: 3CO + Fe2O32Fe + 3CO2 CO2+Ca(OH)2==CaCO3↓+H2O 2CO+O22CO2 ⑦注意事项: a.反应条件:高温;若无洒粉喷灯可在酒精灯火焰上加一个金属网罩。 b.CO有剧毒,实验应在通风橱中进行,未反应完的气体要进行尾气处理;尾气处理方法有收集法、燃烧法(将CO转变为无毒的CO2)以防止污染空气。 c.操作顺序:CO要“早出晚归”,洒精喷灯要“迟到早退”。 实验开始先通入CO,排尽装置内的空气,防止CO 与空气混合,加热时发生爆炸;实验完毕后要继续通入 CO气体,直到玻璃管冷却,防止高温下的铁与空气接触,被氧化。

探究一氧化碳还原氧化铜装置的教学设计反思.doc

以问题为主线驱动教学的初步尝试 ——一氧化碳还原氧化铜的教学反思 汾阳中学瞿思一 培养学生的科学素养是化学课程改革的根本性目标。而有效地落实这一目标的关键,是积极主动地开展科学探究活动。这需要我们树立新的课程理念,革新教学方式,让学生真正成为学习的主人。基于这样一种理念,笔者尝试了以问题为中心驱动教学的教学模式,激发学生的主动性和创新意识,促使学生积极主动的学习。 下面以《一氧化碳还原氧化铜》的教学为例,谈谈笔者的一些实践与思考。 一氧化碳在生活、生产中起着非常重要的作用,不仅与学生的日常生活密切相关,同时也是初中化学元素化合物知识中非常重要的一部分。《化学课程标准》中也明确指出不仅要认识一氧化碳的性质与用途,还要理解它与碳及二氧化碳的相互转化关系。一氧化碳还原氧化铜是初中化学的重要知识点之一,也是中考化学实验中综合性较强的一类试题,不仅可以考察学生的实验观察能力和对实验现象的归纳、总结和表述能力,而且通过对装置的理解考 察学生的思维和创新能力。 一、传统的教学方法 笔者安排1课时完成一氧化碳还原氧化铜的教学,在进行一氧化碳还原性的教学时,主要采用以木炭还原氧化铜为例,比较得出一氧化碳的还原性,辅助视频播放的方式让学生从 实验现象中理解一氧化碳还原性的存在,落实一氧化碳还原氧化铜的知识点。教学设计见下表: 教学内容教师活动学生活动 一氧化碳物理引入:在西气东输工程没有启动之前,我无色、无味的气体 性质们生活所依赖的主要是煤气,他的主要成密度比空气略小 分是一氧化碳,煤气中毒事件也常有耳难溶于水 闻,为什么人们没有察觉到煤气泄漏呢? 问题:请你说出一氧化碳的物理性质

一氧化碳化学 1、毒性 性质 2、可燃性 3、还原性 一氧化碳还原回忆归纳操作要点 氧化铜实验装 置 问题:根据视频,在进行一氧化碳还原氧 化铜的实验中,我们要注意哪些操作要 点? 这是我们比较普遍使用的讲授法,教师与同学之间基本保持着单向交往,缺乏生机和活力,它不利于激发学生的学习动机。教学后,学生虽然能够记住一氧化碳的性质,也能掌握一氧化碳还原氧化铜的装置,但学生的参与度不高、主体性不突出,大部分学生只是认识了一氧化碳还原氧化铜这一实验,然而他们的思维能力和探索与创新精神却受到了一定的束 缚,学生只是被动的接受知识,而不是真正开动脑筋,融入课堂学习中成为教学过程的主体。 二、问题驱动模式的教学方法 1、理论依据:建构主义学习理论认为,知识不是通过教师传授获得的,是学习者在一 定情景下,借助于其他人(包括教师和学习伙伴)的帮助,利用必要的学习资源,通过意义 建构的方式获得的。建构主义提倡在教师的指导下,以学习者为中心的学习,教师是意义建构的帮助者、促进者。基于此,笔者尝试改变原来的授课方式,以问题为中心组织教学。问 题驱动式教学是一种新型的教学模式,通过问题的解决,不仅能构建知识体系,在学习的过程中落实三维目标,提升学生各种解决问题的能力,还能调动学生的学习积极性,增加学生学习的动力和兴趣。 2、教学实践:笔者安排 1.5课时完成一氧化碳还原氧化铜的教学,前半课时安排一氧 化碳性质的教学,后一课时安排了对一氧化碳还原氧化铜装置的探究。通过已有知识将新知识置于问题情境中,启发学生探究和发现,激发学生思维,使学习过程成为一个不断发现问题、分析问题、解决问题的过程。 ①创设情境,提出问题,引入教学主题 教学内容教师活动学生活动

一氧化碳变换

一氧化碳变换 概述 一氧化碳的变换是指煤气借助于催化剂的作用,在一定温度下,与水蒸气反应,一氧化碳生成二氧化碳和氢气的过程。通过变换反应既除去了煤气中的一氧化碳,又得到了制取甲醇的有效气体氢气。因此,变化工段既是转化工序,又是净化工序。 前工段来的煤气中,一氧化碳含量高,通过变换反应以后,要求达到工艺气体中的CO/H2约为2.05~2.1的关系,以满足甲醇合成的要求。 一氧化碳变换反应是在催化剂存在的条件下进行的,是一个典型的气固相催化反应。60年代以前,变换催化剂普遍采用Fe-Gr催化剂,使用温度范围为350~550℃,60年代以后,开发了钴钼加氢转化催化剂和氧化锌脱硫剂,这种催化剂的操作温度为200~280℃,为了区别这两种操作温度不同的变换过程,习惯上将前者称为“中温变换”,后者称为“低温变换”。 按照回收热量的方法不同,变换又可分为激冷流程和废锅流程,冷激流程中,冷激后的粗原料气已被水蒸气饱和,在未经冷却和脱硫情况下直接进行变换,因此,两种流程按照工艺条件的不同选用不同的催化剂,激冷流程采用Co-Mo耐硫变换催化剂,废锅流程采用Fe-Cr

变换催化剂。 第一节变换反应原理 变换过程为含有C、H、O三种元素的CO和H2O共存的系统, 在CO变换的催化反应过程中,除了主要反应 CO+H2O=CO2+H2 以外,在某种条件下会发生CO分解等其他副反应,分别如下: 2CO=C+CO2 2CO+2H2=CH4+CO2 CO+3H2=CH4+H2O CO2+4H2=CH4+2H2O 这些副反应都消耗了原料气中的有效气体,生成有害的游离碳及 无用的甲烷,避免副反应的最好方法就是使用选择性好的变换催化剂。 一、变换反应的热效应 一氧化碳变换反应是一个放热反应, CO+H2O=CO2+H2+41kJ/gmol 反应的热效应视H2O的状态而定,若为液态水,则是微吸热反应,若是水蒸气,则为放热反应。 变换反应的反应热随温度的升高而降低,具体反应热列表如下: 表1 CO+H2O=CO2+H2的反应热 温度℃25 200 250 300 350 400 450 500 550 △HkJ/gmol 41 39.8 39.5 39 38.5 38 37.6 37 36.6

木炭还原氧化铜的实验研究

木炭还原氧化铜的实验研究 江苏省响水中学钱青林 化学是一门以实验为基础的学科。在初中化学课教学中,包含了许多的演示实验、分组实验、课外实验等各类型的实验总计百余个。在这些实验中,有个别实验由于种种原因,一般很难成功。但有些难做的实验只要稍加改进便可收到事半功倍的效果。 木炭还原氧化铜在初中阶段是一个很重要的实验。在我市采用的人教版义务教育课程标准实验教材《化学》九年级上册中,学生是从这个实验中初次接触还原反应的,该实验在整个化学学习中是一个很重要的实验。所以本次实验的成功与否至关重要。 1、原实验 在教材中该实验是采用经烘干的木炭粉末和氧化铜粉末共同加热来进行的。但笔者在实际操作中发现采用氧化铜粉末进行实验对实验效果有很大的影响。具体影响如下:氧化铜粉末从黑色变成红色这一实验现象在实际操作中往往难以观察;木炭的颜色是黑色,还原后的铜的颜色是红色,本来是很容易分辨的。但是,使用氧化铜粉末与碳粉混合物作为药品,当木炭粉或氧化铜粉末过量时,实验后铜粉的红色都会被黑色所覆盖,很难观察到铜粉的颜色。实验操作步骤在实际中难以完成;使用氧化铜粉末,必须等混合物完全冷却后从试管中倒出。虽然木炭粉末经过烘干,但是因为木炭特别是粉末具有较强的吸附能力,在实验后还是无可避免的在试管中凝聚了一些水,这给转移混合物造成了一定的困难。 2、改进后的实验 针对原实验的以上不足,我尝试把原实验中的氧化铜粉末改成表面覆盖有一层氧化铜的铜片进行实验。发现实验现象非常明显,而且操作简便,还能达到对比实验现象的效果。具体操作步骤如下: 取一片长约7-8cm,宽约1cm的铜片,把表面可能存在的氧化物用砂纸除去。 在酒精灯上加热,使之表面生成一层氧化铜,如下图所示。

一氧化碳管理安全技术措施

一氧化碳管理安全技术措施 为进一步加强我矿一氧化碳气体现场管理,确保矿井的安全生产,特制定如下措施: 一、安全技术措施: (一)采空区闭墙一氧化碳管理 1、通安队及时对采空区、老区进行封闭,并保证封闭质量,以减少有害气体的涌出。 2、通安队加强采空区闭墙的检查与管理,掌握采空区内的气体情况,每班至少检查一次闭墙处的瓦斯浓度和一氧化碳浓度。当一氧化碳浓度大于%时,必须汇报矿调度,并进行处理。 3、闭墙封闭完毕后要设栅栏、警标、说明牌板和检查牌,并定期检查,采空区密闭内气体浓度每半月至少进行一次气体分析,并检查闭墙的完好状态及漏风情况,并建账管理。 (二)综采工作面一氧化碳管理 1、瓦检工加强综采工作面上隅角及其回风流中一氧化碳及其它有害气体检测检查。 2、上隅角挂风帘,引导新鲜风流进入上隅角冲淡并排除一氧化 碳使之达到安全规定值%以下。 3、在综采工作面上隅角安设一氧化碳监测探头,监控探头随支架移动,并按规定挂设(距顶不得大于300mm,距侧壁不得小于200mm),地面监测监控人员要加强对综采工作面回风一氧化碳的监

控,发现异常时,立即通知通安队及分管领导进行处理。 4、严禁无关人员进入上隅角以内区域,并设置安全警戒。 5、瓦检员必须按规定如实填写瓦斯检查牌板,做好记录,做到“三对口”。 6、瓦检员每班检查风帘,如有损坏立即更换确保风帘完好。 7、队干部经常对上隅角进行抽检,做到安全万无一失。 8、工作面割煤推移支架后,立即将风障重新挂好。 9、采煤期间瓦检工加强对机尾及回风流中过往人员的看护,严禁人员在回风流中逗留、休息。 10、对综采工作面的风量进行合理分配,加强进、回风布障的管理,稀释和冲淡上隅角和落山角的有害气体浓度。 (三)爆破期间一氧化碳管理 1、综采工作面爆破,必须落实“远距离爆破”制度,且启爆地点必须设在进风流中,严禁在回风流中启爆,爆破时工作面所有作业人员必须撤至启爆地点后方的进风流中。 2、井下爆破作业,必须使用煤矿许用炸药和煤矿许用电雷管。 3、爆破员必须按照《爆破员安全操作规程》装药、封眼,炮眼封泥应采用水泡泥。装药时不要用力过猛和压的太紧,以防捣破水泡泥,不得使用漏水的水泡泥。 4、爆破作业地点,严格按爆破措施执行,严禁违章作业。 5、装药时按规程让炸药接触密实,封泥应用不燃性的粘土,杜绝燃物当封泥炮眼,严防炸药爆燃引起火灾。

碳、氢气、一氧化碳还原性中考题

金属历年中考经典习题

1、 (2012?上海)在隔绝空气下,用木炭还原氧化铜.下列叙述正确的是( A.反应前后固体中氧原子的物质的量保持不变 ) B.反应前后固体减轻的质量等于氧化铜中氧元素的质量

C.反应中消耗的氧化铜与碳的物质的量一定相等 D.反应中铜元素在固体中的质量分数逐渐变大

2、 (2011?牡丹江)小文同学利用下图实验装置测定某赤铁矿石样品中 Fe2O3的质量分数,取 l0g 样品与足量 CO 充分反应后,

测得剩余固体的质量为7.6g,下列说法正确的是 ( (温馨提示:杂质不参加反应) A.玻璃管中的固体由黑色逐渐变成红色 B.实验中通入 CO 的质量为4.2g C.生成 CO2的质量为2.4g D.铁矿石样品中 Fe2O3的质量分数为80% )

第3题

3、将符合如图装置设计意图的序号填入括号中.设计意图:① 说明 CO 具有还原性.② 既说明 CO 具有可燃性,又充分地利用了 能源.③ 说明 CO 氧化后的产物是 CO2.④ 有效地防止了有剧毒的 CO 对空气的污染.其中符合的是( A.只有① ② B.① ③ 和④ C.③ D.以上都符合 )

4、 (2006?山西)实验室用氢气还原氧化铜的实验步骤如下:① 向试管里通氢气 ② 检验氢气纯度 ③ 给盛有氧化铜的试管加热 ④

停止加热 ⑤ 继续通氢气直到试管冷却.其正确的操作顺序是( ② ④ A.① ③ ⑤ ① ④ B.② ③ ⑤ ① ⑤ C.② ③ ④ ) ③ ④ D.② ① ⑤ )

5、 (2003?南通)木炭、一氧化碳在一定条件下都能与 CuO 发生反应,下列叙述正确的是(

A.反应中 C、CO 都得到氧,发生氧化反应 B.反应前后,C、Cu、O 三种元素的化合价都发生了变化 C.反应都必须在高温的条件下才能进行 D.反应导出的气体都有毒,需进行处理,以防止空气污染

6、(2012?嘉兴)如图为某同学设计的氢气还原氧化铜的微型实验装置,微型滴管内装稀硫酸. (1)实验时应先挤压微型滴管,还是先点燃微型酒精灯? . (2)写出 CuO 发生变化的化学方程式 .