食品褐变机理与控制

酶褐变是指多酚类物质在多酚氧化酶(E.C1.14.18.1)的作用下氧化,而呈现褐色。

1 反应条件

多酚类物质:邻苯二酚(儿茶酚)、绿原酸、咖啡酸、没食子酸等;

多酚氧化酶(polyphenoloxidase,PPO);

氧气。

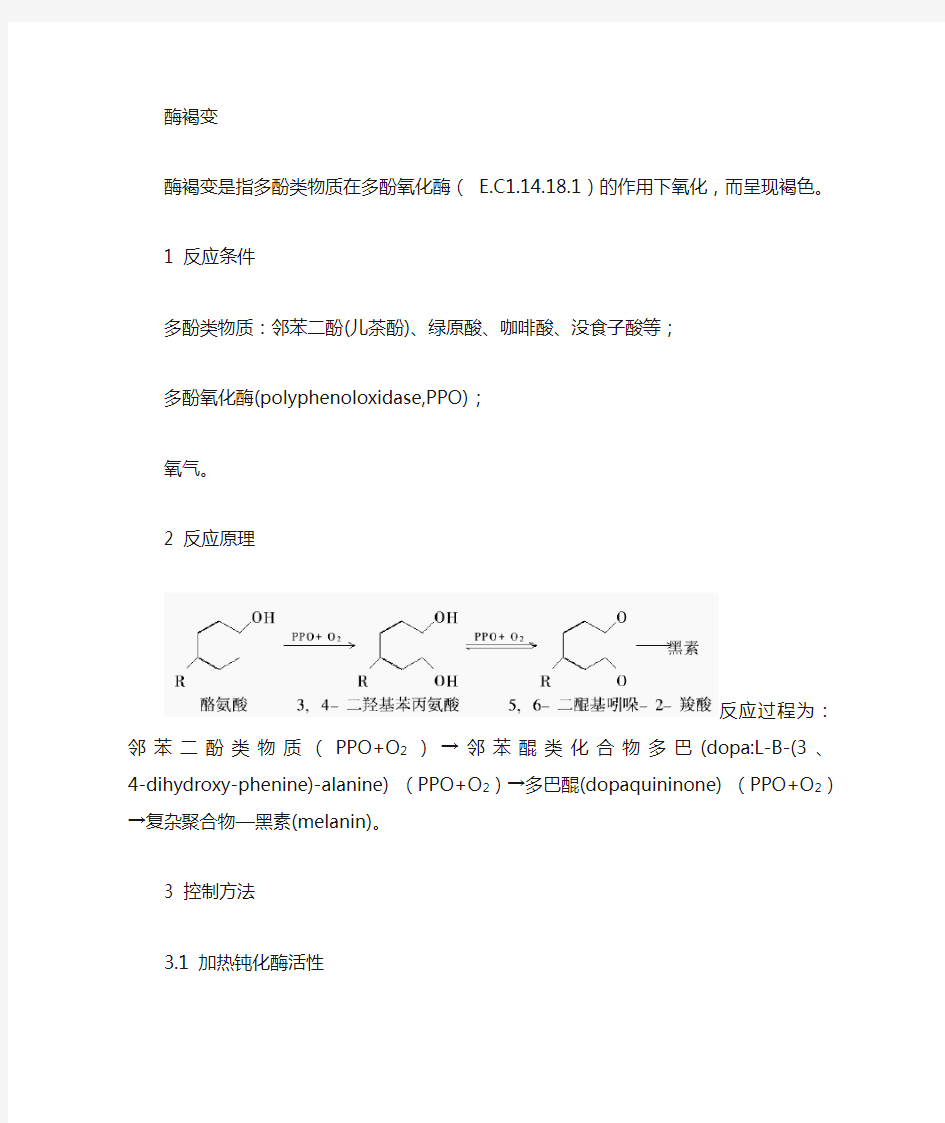

2 反应原理

反应过程为:邻苯二酚类物质(PPO+O2)→邻苯醌类化合物多巴(dopa:L-B-(3、4-dihydroxy-phenine)-alanine) (PPO+O2)→多巴醌(dopaquininone) (PPO+O2)→复杂聚合物—黑素(melanin)。

3 控制方法

3.1 加热钝化酶活性

75~95℃、5~7S的加热处理,可使大部分酶活性丧失。加热温度过高,加热时间过长,可抑制酶褐变,但会影响食品品质;加热不足,不能抑制酶褐变。

3.2 驱氧

通过费水烫漂、抽真空(93kPa,5~15min)、高浓度抗坏血酸溶液浸泡、气调包装设计等均可达到驱除食品内氧气的目的,从而抑制酶褐变的发生。

控制氧气含量用抽空处理技术或添加去氧剂等方法:用2%食盐+0.2%柠檬酸+0.06%偏重亚硫酸钠溶液作抽空液,在500mmHg的真空度抽空5~10min,可取得良好的护色效果。

3.3 螯合酶促作用的金属离子

金属(铁、铜、锡、铝等)离子是多酚氧化酶的激活剂。Fe+3、Fe+2、Cu+2能促进褐变主要是因为铁和铜不仅能和酚类化合物反应形成褐色物质,而且能催化还原酮类的氧化。

柠檬酸对Cu2+有螯合作用。

EDTANa2是一种金属离子螯合剂,可阻止金属离子对褐变反应的促进作用,但其作用作用对象有关,有的效果则不明显。

3.4 调pH

PPO酶最适pH=6~7,随着pH的下降,多酚氧化酶的活性直线下降,特别是pH在3.0以下时,高酸性环境会使酶蛋白上的铜离子解离下来,导致PPO逐渐失活,酶活性趋于最低。加有机酸(柠檬酸、苹果酸、抗坏血酸)调pH≤4~5可降低酶活性,减少偶联褐变。

3.5 酶活抑制剂

3.5.1 二氧化硫、亚硫酸盐

二氧化硫、亚硫酸盐等在酸性(pH=6)的条件下对PPO酶活性有抑制作用,兼有漂白、杀菌性能,可阻止黑色素的形成。亚硫酸盐可能有致癌用,可能会导致某些消费者呕吐、下痢、过敏克、急性哮喘、失神等不良反应,也会加速罐壁蚀,破坏维生素,产生不愉快的嗅感和恶臭味,食品中残留量如果超过0.01×10-5即可感知,因此在使用时必须注意用量"我国有关食品法规规定残留量不得超过10mg/kg。

处理条件:游离SO2量为0.7mg/kg,但对人体有害,被限制使用。

钙溶液浓度越大,对多酚类物质氧化的抑制作用越强,可抑制游离态(FPPO)多酚氧化酶的活性。抑制作用有两个解释,一是钙与氨基酸结合成为不溶性化合物,因此钙盐有协同SO2控制褐变的作用,二是Ca2+与PPO中的Cu2+的竞争。

常压6%CaCl2溶液浸泡15min。

减压6%CaCl2溶液浸泡2min。

3.5.3 KH-1

KH-1能鳌合铜离子,阻隔氧气吸附单宁,调节pH和水分,从而起到抑制PPO活性的目的。

3.5.4 抗坏血酸

抗坏血酸也可用于防止酶促褐变,它不但能降低体系pH,而且具有还原剂的作用,可将体系中的醌类及其衍生物还原成酚,并通过自身氧化来减少体系的含氧量。但是,如果体系内含氧量过高或添加的抗坏血酸过少,会使抗坏血酸完全氧化并与氨基酸反应导致非酶褐变。同时,抗坏血酸氧化产物中的二酮古罗糖酸是腐蚀促进剂,能加速马口铁溶锡,使内容物发苦。

3.5.5 曲酸

曲酸的结构与酚类化合物相似,具有络和金属离子的作用,可以络合多酚氧化酶活性必需的铜离子;此外,曲酸具有去除氧自由基的作用,因而能够干扰多酚氧化酶对氧的吸收;最后,曲酸能将黑色素的底物醌类化合物还原为联醌而防止黑色素的形成。

3.5.6 植酸

植酸是从植物原料中提取的无毒的维生素B组的一种肌醇六磷酸酯,具有比较独特的分子结构,尤其是所含的六个磷酸基,具有很强的鳌合能力,能在很宽的pH范围内很稳定。它可以鳌合PPO中的铜辅基,并具有很强的抗氧化能力。

3.5.7 壳聚糖

壳聚糖可以抑制PAL、PPO、POD活性。

3.5.8 4-己基间苯二酚(4HR)

白色粉末,抗氧化色素稳定剂、护色剂,一般使用量5~50mg/kg,低于0.03%时无苦味,高于0.05%的水溶液有明显苦味,该种防酶褐变剂食品安全性高,是二氧化硫和亚硫酸盐的替代品。

3.5.9 其他

除抗坏血酸、曲酸和植酸外,其它亚硫酸盐替代品包括硫氢化物,如谷胱甘肽、含硫氨基酸,如半胱氨酸、胱氨酸、蛋氨酸等各种络合剂,如聚磷酸盐、偏磷酸盐等,多酚氧化酶抑制剂等。

3.6 基质络合

改变多酚类物质的基质结构,可使之难于接受PPO酶的催化作用,抑制酶褐变。通过该法处理对食品的风味、色泽、组织状态等几乎无影响。

S-蛋氨酸可做甲基供体,将多酚类物质甲基化。

硼酸、铝化物、锌化物对多酚类物质都有较强的基质络合能力。

3.7基因工程反义RNA技术

反义RNA,封闭mRNA翻译出PPO的过程,使食品农作物不产生PPO。

3.8 去除多酚类物质

去除多酚类物质以防止非酶褐变的措施在实操作中并不适用。一方面是因为去除多酚类物质常用方法是活性炭吸附法,这种方法的缺点在于性炭的非专一性,即活性炭在吸附多酚类物质的时,还将吸附体系中的其它活性成分,从而影响产品的内在品质;一方面,不同用途的食品对多酚类物质的含要求不同,例如,用于清理肠胃!消除便泌的制就必须含有一定量多

酚类物质,否则就没有上述效。

非酶褐变

非酶褐变反应的机制一般可分成4种类型:焦糖化反应、美拉德反应、抗坏血酸氧化分解、多元酚氧化缩合反应。

非酶褐变诸历程有共同的中间产物,Hodge(1953)将已知诸历程的联系图解。

1 非酶褐变影响因素

一般而言,反应温度越高,时间越长,反应物浓度越高,则非酶褐变反应越严重,且反应速度也越快。并与食品贮存温度、时间、浓度和美拉德反应的反应速率呈正相关。

最大褐变反应的Aw随食品的种类不同而有差异。Aw增加,会稀释反应物浓度,降低化学反应速率;而Aw下降,也会因粘度增加而降低反应速率。

一般而言,酸碱值越高,非酶褐变反应越严重。

金属离子对褐变反应速率影响大小为Li>Na>K>=Cs,其中LiCl对褐变反应速率有促进作用,其他碱金属阳离子则有抑制褐变反应的效果。

2 非酶褐变反应

2.1焦糖化反应

焦糖化反应是指糖类经直接加热所产生的脱水及热分解反应。反应条件:高温、碱性及高糖浓度。

在酸性条件下,由于加热作用使得糖分解形成furfural及HMF,它们与氨基化合物能继续反应,并参与美拉德反应后阶段的缩合反应形成类黑精色素,furfural及HMF含量高低与食品风味改变有显著的相关性,所以也可将其作为非酶褐变的指标。

2.2美拉德反应

Maillard反应是还原糖类与氨基化合物如游离氨基酸、肽和蛋白质上的氨基发生羰氨基反应,经过一系列重排、脱水、缩合及聚合反应生成黑褐色物质的过程。温度对Maillard反应速度影响显著,较高温度和较长时间的杀菌均可加速还原糖与自由氨基化合物间的反应。pH对

Maillard反应影响显著,羰氨反应一般来说在pH6~7的条件下最易进行,当pH低于6.0时反应速度迅速降低,因此,降低pH能有效抑制非酶褐变。

美拉德反应是还原糖类与氨基化合物,如游离氨基酸、肽、蛋白质、胺等化合物,先进行反应形成糖胺,经过Amadori或Heyns转位形成Amadori(或Heyns)中间产物,此类化合物在不同pH值及温度条件下,以3种路径进行反应,在酸性下进行1,2-烯醇化反应,形成furural 及HMF;在碱性条件下进行2,3-烯醇化反应形成还原酮及脱氢还原酮,其中后者会与氨基化合物反应形成strecker醛类,或继续裂解产生carbonyls及dicarbonyls化合物;高温下,Amadori(heyns)进行裂解产生carbonyls及dicarbonyls化合物,这些中间阶段产物会继续与氨基化合物进行反应形成类黑精色素。

2.3抗坏血酸氧化分解

抗坏血酸是食品中主要营养成分之一,因其兼具酸性及还原性,故极易氧化分解,可与游离氨基酸反应,生成红色素及黄色素。其氧化可有2种途径:有氧及无氧分解,有氧反应形成脱氢抗坏血酸,再脱水形成DKG(2,3-diketogulomicacid,2,3-二酮古洛糖酸)后,脱羧产生xylosone(酮木糖),最终产生还原酮,还原酮会参与美拉德反应的中间及最终阶段,此时抗坏血酸主要是受食品中的溶氧及上部气体的影响,分解反应相当迅速。无氧分解其主要产物为furfural,当氧气完全消耗或低至某一浓度时便开始进行无氧分解。食品在贮存过程中,抗坏血酸含量的降低主要是因为进行无氧分解所致。

氨基酸首先以R基团而非α-氨基与维生素分子反应,加速褐变。R基团有氨基或芳香环的氨基酸与维生素C反应速度最快,惰性R基团的氨基酸与维生素C反应极慢,半光氨酸对维生素C变化及色变有抑制作用。维生素C与氨基酸褐变的有色物的光吸收在340~400nm 区域,主要来自于维生素C分子部分,色氨酸的吲哚环有助色作用。维生素C的氧化褐变也受体系酸碱度的影响,当体系的pH为4.0时,维生素C氧化褐变速率最快,当体系的pH 为2.0时,维生素C氧化褐变反应缓慢而不明显。

2.4多元酚氧化缩合反应

多元酚属于酚类化合物,化学性质相当活泼,很易氧化成为quinone(苯醌),而苯醌是非常强烈的亲电子基团,极易与亲核基进行许多不同的反应。在食品中,多元酚可能与蛋白质结合而使含量下降,或进行多元酚本身氧化缩合反应或与食品中其他化合物进行共呈色作用,食品中其他的成分也可能直接或间接地受到多元酚氧化的影响。

3 控制方法

3.1 尽量避免与金属器具接触

由于金属离子Li+1、Fe+3、Cu+2等能促进非酶褐变,因此应尽量避免果汁与金属器具接触,以降低非酶褐变的发生,但可以用不锈钢器具来代替铜铁等金属器具。

3.2 硫处理

由于羰基可与亚硫酸根生成加成产物,此加成产物与R-NH2反应的生成物不能进一步生成薛夫碱,因此可以用SO2和亚硫酸盐来抑制美拉德反应的发生。虽然二氧化硫和亚硫酸盐是高效的褐变抑制剂,但对人体健康有害,近年来被限制使用。如今有研究者已找到了一些亚硫酸盐的替代品,如:硫氢化物(谷胱甘肽等)、含硫氨基酸(半胱氨酸等)、各种络合剂等,但各类替代品只能替代亚硫酸盐的一项或两项功能,因此常需要配合使用。

3.3 去除氨基酸

由于氨基酸能促进HMF生成,加快焦糖化反应和美拉德反应,若将氨基酸除去,会明显地降低非酶褐变反应速率。但从营养角度来考虑,去除氨基酸会降低营养价值,并且去除氨基酸过程中可能会破坏其它营养成分,因此去除氨基酸是有一定局限性的。

3.4贮藏温度

随着贮存温度不断降低,非酶褐变速率不断下降,但下降到某一程度,即使温度再降低,其非酶褐变速率变化不大,另外随着贮藏温度的不断降低,生产成本也在不断增加,因此可以通过实验找出贮藏浓缩汁的最佳温度,既减轻非酶褐变的发生又降低生产成本。

食品安全与质量控制试题答案

一、名词解释 ,×6,共计15分评分标准:2.5答案: 1、食品腐败变质——指食品在一定的环境因素影响下,由微生物为主的多种因素作用下所发生的食品失去或降低食用价值的一切变化,包括食品成分和感官性质的各种变化。 2、ADI——系指人类终生每日摄入该化学物质对人体健康无任何已知不良效应的剂量,以相当人体每公斤体重的毫克数表示。 3、食品安全——指食品无毒、无害,符合应当有的营养要求,对人体健康不造成任何急性、亚急性或者慢性危害。 4、、挥发性盐基总氮——指肉、鱼类样品浸液在弱碱性下能与水蒸汽一起蒸馏出来的总氮量,主要是氨和胺类(三甲胺和二甲胺),常用蒸馏法或Conway微量扩散法定量。 5、农药残留(pesticide residue):是指农药使用后残存于环境、生物体和食品中的农药母体、衍生物、代谢物、降解物和杂质的总称;残留的数量称为残留量,表示单位是mg/Kg食品或食品农作物。 6、 LD50——指受试动物经口一次或在24h内多次染毒后,能使受试动物中有半数(50%)死亡的剂量,单位为mg/kg体重。 二、填空 ,×30,共计30评分标准:1分 答案: 1、鲜奶中的乳烃素能抑制细菌生长、防腐败变质。 2、《中华人民共和国食品安全法》自2009年 6 月 1 日起开始施行。 3、国家对食品生产经营实行许可制度。从事食品生产、食品流通、餐饮服务,应当依法取得食品生产许可、食品流通许可、餐饮服务许可。 4、通过兽医卫生检疫,可以将肉品划分安全肉、条件可食肉和废弃肉 三类。 5、食品检验实行食品检验机构与检验人负责制。食品检验报告应当加盖食品检验机构公章,并有检验人的签名或者盖章。食品检验机构和检验人对出具的食品检验报告负责。 6、食用油脂常用的卫生学评价指标有酸价、过氧化物值 和羰基价。 7、细菌性食物中毒按照中毒机理可以分为2类,分别是感染型和毒素型。 8、食品法典委员会将食品风险分析分为风险评估、风险管理和 风险情况交流三个必要部分,其中风险评估是食品风险分析体系的核心和基础。

生产过程的食品安全控制

生产过程的食品安全控制 一、生产过程的食品安全控制 (1)产品污染风险控制 应通过危害分析方法明确生产过程中的食品安全关键环节,并设立食品安全关键环节的控制措施。在关键环节所在区域,应配备相关的文件以落实控制措施,如配料(投料)表、岗位操作规程等。鼓励采用危害分析与关键控制点体系对生产过程进行食品安全控制。 (2)生物污染的控制 ①清洁和消毒:应根据原料、产品和工艺的特点,针对生产设备和环境制定有效的清洁消毒制度,降低微生物污染的风险。 清洁消毒制度应包括以下内容:清洁消毒的区域、设备或器具名称;清洁消毒工作的职责;使用的洗涤、消毒剂;清洁消毒方法和频率;清洁消毒效果的验证及不符合消毒规定的处理;清洁消毒工作及监控记录。应确保实施清洁消毒制度,如实记录;及时验证消毒效果,发现问题及时纠正。 ②食品加工过程的微生物监控:根据产品特点确定关键控制环节进行微生物监控;必要时应建立食品加工过程的微生物监控程序,包括生产环境的微生物监控和过程产品的微生物监控。食品加工过程的微生物监控程序应包括:微生物监控指标、取样点、监控频率、取样和检测方法、评判原则和整改措施等,结合生产工艺及产品特点制定。 微生物监控应包括致病菌监控和指示菌监控,食品加工过程的微生物

监控结果应能反映食品加工过程中对微生物污染的控制水平。 (3)化学污染的控制 应建立防止化学污染的管理制度,分析可能的污染源和污染途径,制定适当的控制计划和控制程序。应当建立食品添加剂和食品工业用加工助剂的使用制度,按照GB2760的要求使用食品添加剂。不得在食品加工中添加食品添加剂以外的非食用化学物质和其他可能危害人体健康的物质。 生产设备上可能直接或间接接触食品的活动部件若需润滑,应当使用食用油脂或能保证食品安全要求的其他油脂。建立清洁剂、消毒剂等化学品的使用制度。除清洁消毒必需和工艺需要,不应在生产场所使用和存放可能污染食品的化学制剂。食品添加剂、清洁剂、消毒剂等均应采用适宜的容器妥善保存,且应明显标示、分类储存;领用时应准确计量、作好使用记录。 应当关注食品在加工过程中可能产生有害物质的情况,鼓励采取有效措施降低其风险。 (4)物理污染的控制应建立防止异物污染的管理制度,分析可能的污染源和污染途径,并制定相应的控制计划和控制程序。 应通过采取设备维护、卫生管理、现场管理、外来人员管理及加工过程监督等措施,最大程度地降低食品受到玻璃、金属、塑胶等异物污染的风险。应采取设置筛网、捕集器、磁铁、金属检查器等有效措施降低金属或其他异物污染食品的风险。当进行现场维修、维护及施工

影响食品安全的主要因素及控制

影响食品安全的主要因素及控制 第一节概述 食品的安全是一个世界性的问题,越来越引起人们的广泛关注,各国政府都在积极的制定政策和法律,加强这方面的管理。 什么是食品安全呢? 食品安全是指:食品无毒、无害,符合应当有的营养要求,对人体健康不造成任何急性、亚急性或者慢性危害。食品安全是个共性问题,它受一个国家或地区的政策法律、社会经济、文化习俗等因素的影响。因而,在不同的国家或地区有不同的食品安全问题。 例如:欧洲地区食品安全问题主要有:①疯牛病;②转基因食品;③抗生素抗性食品;④辐照食品;⑤肉品中的生长激素; ⑥食品中污染物。 我国食品安全问题主要为: 1、农业种植、养殖业的源头污染对食品安全的威胁越来越重; 2、非法添加非食用物质和滥用食品添加剂问题严重; 3、生物性污染是引起急性食物中毒最主要因素,并主要发生在餐饮消费环节; 4、食品工业中应用新原料、新工艺给食品安全带来了许多新问题; 5、环境污染对食品安全构成严重威胁。

尽管存在上述问题,食品安全形势依然严峻,但总的来讲,我国食品安全是有保障的。表现在:①食品安全合格率达90%以上; ②食源性食物中毒的发生处于低水平(中国饮食烹调方法为加热);③拥有一批先进的食品生产经营企业和餐饮服务单位(A级单位);④各级政府对食品安全负总责;⑤食品供应有保障。 尽管食品安全问题不容忽视,但无须忧心忡忡,全球没有100%的食品安全。我们在实际工作中,规范我们的操作行为和程序,落实好各种制度,尽量降低食品的风险,提高食品的安全系数,减少食品安全事故的发生。 第二节影响食品安全的因素 任何一种食物(动物和植物)在生长到成熟的过程中,从加工、贮存、运输、销售、烹调到食用前的各个环节,由于条件和各种因素的作用,可使某些有害物质进入动、植物体内或直接进入食物造成污染,对人体健康带来不同程度的危害。 一、按来源分 这些有害物质来源广泛,成分复杂。主要来自: ⑴环境污染物(农药、工业有害污染物、兽药、饲料等); ⑵天然存在于食物中的某些有害物质(豆角、黄花菜、发芽土豆等); ⑶滥用食品添加剂; ⑷食品包装材料容器、工具、管道等材料中的有害物质; ⑸食品加工、烹调过程中产生的某些热解物、氧化物等等。

食品安全问题及其控制食品安全的措施

食品安全问题及其控制食品安全的措施 引言:食品是人类赖以生存和发展的基本物质,是人们生活中最基本的必需品。随着经济的迅速发展和人们生活水平的不断提高,食品产业获得了空前的发展。各种新型食品层出不穷,食品产业已经在国家众多产业中占支柱地位。在食品的三要素中(安全、营养、食欲),安全是消费者选择食品的首要标准。 1.1国内外研究现状 近几年来,在世界范围内不断出现了食品的安全事件,如英国“疯牛病”和“口蹄疫”事件、比利时“二噁英”事件,国内的苏丹红、吊白块、毒米、毒油、孔雀石绿、瘦肉精、三聚氰胺等事件,使得我国乃至全球的食品安全问题形势十分严峻。日益加剧的环境污染和频繁发生的食品安全事件对人们的健康和生命造成了巨大的威胁,食品安全问题已成为人们关注的热点问题。 1.2研究的目的和意义 民以食为天,一个国家,一个社会的发展靠的是大家,是人,食品是人必不可少的一份子,可如今,面对着这问题多多的食品市场,叫消费者如何才能吃到自己放心的食品,这样基本的保证都不能得到,如何可以确保一个社会的正常发展。消费者处在一个危险的食品圈子里,这样那样的食品问题,究竟是中国的食品市场存在如此之多的问题还是因为其他一些鲜为人知的原因呢?这其中究竟隐藏了多少我们消费者不知情的原因啊。通过调查食品安全问题存在的原因,我们可以对症下药,严抓食品安全问题,保证食品市场健康发展。 1.3本文的框架 一、我国食品安全的现状;二、控制食品安全的措施 正文: 一、我国食品安全的现状 1、原体(微生物)污染问题。早些年,食品容易在添加剂、农残和兽残等方面出现问题,但随着我国对食品中农残、兽残和食品添加剂等使用的监管力度

食品经营许可证-食品经营过程与控制制度

食品经营过程与控制制度 (一)食品采购 1. 制定食品采购计划。确定采购食品的品种、品牌、数量等相关计划安排。 2. 选择供货商。要认真查验供货商的主体资格证明,保证食品的来源合法。 3. 签订供货合同。与供货商签订供货合同,明确双方的权利义务,特别是出现食品质量问题时的双方的责任和义务。 4. 索取食品的相关资料。向供货商索取食品的相关许可证、QS认证证书、商标证明、进货发票等证明材料,采用扫描、拍照、数据交换、电子表格等科技手段建立供货商档案备查。 5. 对食品进行查验。具备条件时设立食品检测室,对供货商提供的食品进行检测并做好详细记录。经查验不合格的食品,通知供货商做退货处理。 6. 每一批次的进货情况详细记录进货台帐,账目保管期限为二年。 (二)食品储存 1. 因公司食品销售业务主要为厂家(经销商)直接供货给客户,公司不单独设立仓库进行食品贮存,小批量的食品进货可短期存放于经营场所。 2. 详细记录食品入库信息。食品入库要详细记录商品的名称、商标、生产商、进货日期、生产日期、保质期、进货数量、供货商名称、联系电话等信息。 3. 按照食品储藏的要求进行存放。食品要离墙离地,按入库的先后次序、生产日期、分类、分架、生熟分开、摆放整齐、挂牌存放。严禁存放变质、有臭味、污染不洁或超过保存期的食品。 4. 贮存直接入口的散装食品,应当采用封闭容器。在贮存位置表明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。 5. 食品出库要详细记录商品流向。销售的情况应建立销售台帐,详细记录购买方的信息,以备查验,账目保存期限为二年。 6. 每天对库存食品进行查验。发现食品有腐烂、变质、超过保质期等情况,要立即进行清理。 7. 每周对仓库卫生检查一次。确保库房通风良好、干净整洁,符合食品储存要求。 8. 变质食品设立专门的仓库或容器进行保管。不得同合格的食品混放在一起,以免造成污染。 (三)食品运输 1. 运输食品时运输工具和容器要清洁卫生,并生熟分开,运输中要防蝇、防尘、防食品污染。 2. 在装卸所采购的食品时要讲究卫生,不得将食品直接与地面接触。 3. 直接入口的散装食品,应当采用密闭容器装运。不得把直接入口的食品堆放在地面或与需要加工的食品原料和加工半成品混放在一起,防止直接入口的食品受到污染。 (四)食品销售 1. 每天对商家销售的食品进行查验。销售人员要按照食品标签标示的警示标志、警示说明或者注意事项的要求销售预包装食品,确保食品质量合格和食品安全。 2. 对即将到达保质期的食品,集中进行摆放,并作出明确的标示。 3. 用于食品销售的容器、销售工具必须符合卫生要求。

褐变反应

褐变 科技名词定义 中文名称:褐变 英文名称:browning 定义:食品在加工和贮藏中因酚类物质被氧化或产生糖-氨基反应而发生的褐色变化。 所属学科:水产学(一级学科);水产品保鲜及加工(二级学科) 本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布 目录 定义 研究的意义 类型 酶促褐变 非酶促褐变 展开 编辑本段定义 饲料在加工过程中或长期贮存于湿热环境下,其所含的氨基化合物如蛋白质、氨基酸及醛、酮等与还原糖相遇,经过一系列反应生成褐色聚合物的现象称为褐变反应,简称褐变。 编辑本段研究的意义 褐变是食品中普遍存在的一种变色现象,尤其是新鲜果蔬原料进行加工时或经贮藏或受机械损伤后,食品原来的色泽变暗,这些变化都属于褐变。 在一些食品加工过程中,适当的褐变是有益的,如酱油、咖啡、红茶、啤酒的生产和面包、糕点的烘烤。而在另一些食品加工中,特别是水果蔬菜的加工过程,褐变是有害的,它不仅影响风味,而且降低营养价值,因此了解食品褐变的反应机理,寻找控制褐变的途径有着重要的实际意义。 编辑本段类型

褐变按其发生的机理分为酶促褐变(生化褐变)和非酶促褐变(非生化褐变)两大类。 编辑本段酶促褐变 概念 酶促褐变多发生在水果蔬菜等新鲜植物性食物中,是酚酶催化酚类物质形成醌及其聚合物的结果。植物组织中含有酚类物质,在完整的细胞中作为呼吸传递物质,在正常的情况下,氧化还原反应之间(酚和醌的互变)保持着动态平衡,当组织破坏后氧就大量侵入,打破了氧化还原反应的平衡,于是发生了氧化产物醌的积累和进一步聚合及氧化,形成黑色。 酶促褐变的机理 催化酶促褐变的酶有酚酶、抗坏血酸脱氢酶、过氧化物酶等。 酚酶是以氧为受氢体的末端氧化酶,是两种酶的复合体,其一是甲酚酶(又称酚羟化酶),作用于一元酚,另一是儿茶酚酶(又称为多元酚氧化酶),作用于二元酚。也有人认为酚酶是既能作用一元酚,又能作用于二元酚的一种特异性不强的酶。 酚酶属氧化还原酶类中的氧化酶类,能直接催化氧化底物酚类,它最适pH为7,较耐热,在100 ℃可钝化。 马铃薯切开后在空气中暴露,切面会变黑褐色,是因为其中含有酚类物质——酪氨酸,在酚酶作用发生了褐变。酱油在发酵时变褐色,这也是原因之一。 酶促褐变的预防措施 (1)热处理:热烫、巴氏杀菌和微波加热90-95℃,维持几秒钟; (2)酸处理:多数酚酶的最适pH 为6-7,pH<3.0 基本失活,所以降低pH 就可以抑制酶促褐变,常用 VC、柠檬酸、苹果酸来降低pH。一般柠檬酸与亚硫酸钠混用,0.5%柠檬酸+ 0.3%VC; (3)二氧化硫及亚硫酸钠:在pH=6 时,效果最好,10ppm 的二氧化硫足以使酚酶失活,但考虑到挥 发,反应损失等,一般增加为300ppm,残留低于20mg/kg。添加此类试剂会造成食品褪色和维生素 B1被破坏; (4)驱氧法;使用抗坏血酸,浸涂在果蔬表面,其可螯合Cu,还原醌,它比醌更容易氧化 (5)底物改性:使酚形成甲基取代物。 编辑本段非酶促褐变 非酶褐变对食品的影响 (1)颜色 (2)营养价值:氨基酸、蛋白质和抗坏血酸。 ①美拉德(Maillard)反应 美拉德(Maillard)反应又称为羰氨反应,指食品体系中含有氨基的化合物与含有羰基的化合物之间发生反映而使食品颜色加深的反应。羰氨反应的过程复杂,可分为3 个阶段。

食品企业生产过程管理程序

食品企业生产过程管理程序 1. 目的 对生产过程进行控制,确保产品质量满足规定要求. 2. 适用范围 适用于所有的生产活动. 3. 职责 3.1 生产部负责制定生产计划,编制工艺规程和作业指导书. 3.2 各生产车间按计划进行生产。 3.3 操作员按作业指导书进行操作,作好生产记录。 3.4 品质部对生产过程质量实施控制。 4. 内容 4.1 生产部按订单和库存情况及生产能力制定生产计划并安排车间生产,并对质量控制点进行控制, 负责编制工艺规程和作业指导书(操作规程),保证产品质量。 4.2 生产部根据生产日报表掌握生产进度,每月汇总统计生产情况,分析生产中存在的问题,当生产过程出现异常现象时,应及时分析原因,必要时按“纠正预防措施控制程序”,采取纠正预防措施。 4.3 化验室要按规定抽检生产过程中的半成品、成品,检验结果及时通知车间;发现不合格时,马上报告车间负责人并立即停止生产;如发现重大质量事故时,质检部组织召开

质量事故会议,分析原因,找出问题,采取纠正和预防措施。 4.4 工序控制:根据过程产品质量特性对生产质量的影响程度,工序控制可分为一般工序控制和重要工序控制。 4.4.1 投入工序加工的材料、辅料或半成品,都必须检验合格。 4.4.2 每道工序加工完成后必须检验合格后方可转入下道工序加工.。 4.4.3 一般工序的过程检验要求及项目: a. 严格按照工艺规定上要求的方法进行生产,生产完成后,必须进行检验。 b. 检验后应在相应产品标识或做好相关过程检验记录。 4.4.4 重要工序的过程检验要求及项目: a. 重要工序投入使用前应对过程产品进行分析,以确认过程能力,并保存好确认记录。 b. 重要工序应编制相关指导文件,作为加工和检验的依据。 c. 严格按照质量控制的相关指导文件进行加工,加工完后按相关指导文件的要求进行检验,并做好相应记录。 d. 重要工序所用到的各类仪器、设备必须满足精度要求,具体按 “基础设备、设施管理程序”“检验、测量设备管理程度”的规定执行。

幼儿园食品经营过程与控制制度

幼儿园食品经营过程与 控制制度 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

幼儿园食品经营过程与控制制度 一、食品采购 1、制定食品采购计划。确定采购食品的品种、品牌、数量等相关计划安排。 2、选择供货商。要认真查验供货商的主体资格证明,保证食品的来源合法。 3、签订供货合同。与供货商签订供货合同,明确双方的权利义务,特别是出现食品质量问题时的双方的责任和义务。 4、索取食品的相关资料。向供货商索取食品的相关许可证、QS认证证书、商标证明、进货发票等证明材料,采用扫描、拍照、电子表格等科技手段建立供货商档案备查。 5、对食品进行查验。具备条件时设立食品检测室,对供货商提供的食品进行检测并做好详细记录。经查验不合格的食品,通知供货商做退货处理。 6、每一批次的进货情况详细记录进货台帐,账目保管期限为二年。 二、食品储存 1、因公司食品销售业务主要为厂家(经销商)直接供货给客户,公司不单独设立仓库进行食品贮存,小批量的食品进货可短期存放于经营场所。 2、详细记录食品入库信息。食品入库要详细记录商品的名称、商标、生产商、进货日期、生产日期、保质期、进货数量、供货 商名称、联系电话等信息。 3、按照食品储藏的要求进行存放。食品要离墙离地,按入库的先 后次序、生产日期、分类、分架、生熟分开、摆放整齐、挂牌存 放。严禁存放变质、有臭味、污染不洁或超过保存期的食品。

4、贮存直接入口的散装食品,应当采用封闭容器。在贮存位置表明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。 5、食品出库要详细记录商品流向。销售的情况应建立销售台帐,详细记录购买方的信息,以备查验,账目保存期限为二年。 6、每天对库存食品进行查验。发现食品有腐烂、变质、超过保质 期等情况,要立即进行清理。 7、每周对仓库卫生检查一次。确保库房通风良好、干净整洁,符 合食品储存要求。 8、变质食品设立专门的仓库或容器进行保管。不得同合格的食品 混放在一起,以免造成污染。 三、食品运输 1、运输食品时运输工具和容器要清洁卫生,并生熟分开,运输中要防蝇、防尘、防食品污染。 2、在装卸所采购的食品时要讲究卫生,不得将食品直接与地面接触。 3、直接入口的散装食品,应当采用密闭容器装运。不得把直接入口的食品堆放在地面或与需要加工的食品原料和加工半成品混放在一起,防止直接入口的食品受到污染。

食品原料控制要求-(54737)

食品原料控制要求 学校食品生产的基本义务是生产安全的食品。保证食品安全,需要食品生产企业对食品生产过程提出控制要求,并有效实施,保证所生产的食品符合食品安全标准,从而保证食品安全。在食品生产过程环节中应当加强对原料、生产关键环节、检验、运输及交付的控制。一、原料采购、原料验收、投料等原料控制 (一)原料采购控制 有效管理食品原料、食品添加剂和食品相关产品等物料的采购和 使用,确保物料合格是保证最终食品安全的先决条件。食品采购应根 据国家法规标准的要求采购原料,根据学校自身的监控重点采取适当 措施保证物料合格。查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品提供者的许可证、产品合格证明文件,供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料,需有检验记录。 (二)原料验收控制 在原料验收控制方面,可现场查验物料供应商是否具有生产合格 物料的能力,包括硬件条件和管理。应查验供货者的许可证和物料合 格证明文件,如生产许可证、动物检疫合格证明、卫生证书等,并对 物料进行验收审核。一般有以下几种情况的要求: 1.国内采购的食品原料、食品添加剂及食品添加剂生产原料,应 当查验供货者的许可证和产品合格证明文件。 2.供货者名称与原料产品标签生产商信息一致,相关证照有效期

内;产品合格证明文件与所购原料批次一致。 3.合格证明文件应包括批检、型式检验等,批检必须一一对应, 型式检验频次和要求按照相应的产品标准要求实施。 4.进口的食品、食品添加剂生产用原辅材料及包装材料,应当查 验检验检疫部门出具的对应批次的有效检验检疫证明。 5.从流通经营单位(超市、批发零售市场等)批量或长期采购时,应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品经营许可证等复印件;少量或临时采购时,应确认其资质并留存盖有供货方公章(或签字)的每笔购物凭证或每笔送货单。 6.从农贸市场采购的,应当索取并留存市场管理部门或经营户出 具的加盖公章(或签字)的购物凭证;从个体工商户采购的,应当查 验并留存供应者盖章(或签字)的许可证、营业执照或复印件、购物 凭证和每笔供应清单。 7.从超市采购畜禽肉类的,应留存盖有供货方公章(或签字)的每 笔购物凭证或每笔送货单;从批发零售市场、农贸市场等采购畜禽肉类的,应索取并留存动物产品检疫合格证明以及盖有供货方公章 (或签字)的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明。(三)投料的控制 首先在投料前确保所需物料是依照其特性分类存放,特别是对温度、湿度等有要求的物料。超过保质期的物料不得用于生产。使用的 原料应符合相应的标准和(或)相关法规的要求,不得将任何危害人 体健康的非食用物质添加到食品中。在我国无食用习惯的动物、植物、

食品经营过程-与控制制度

食品经营过程与控制制度 1.1食品经营者应保证经营环境、设施设备、人员满足食品经营卫生要求。 1.2 食品经营者应对所经营食品安全进行承诺。 1.3 经营单位应设立食品安全控制管理部门或配备专(兼)职人员负责食品经营卫生管理。 1.4 食品经营者应当接受每年一次的食品安全培训。 1.5 经营单位应建立与食品经营相关的卫生管理制度。 2.食品经营过程卫生要求 2.1 采购 2.1.1应建立食品采购制度。包括供货商的选择和评价、采购流程、食品验收标准等内容。 2.1.2应设立食品采购质量控制部门,对供应商的合法资质、生产能力、加工条件、卫生状况、质量管理水平、信用资质等进行评价,并建立合格供方档案。 2.1.3应查验供货者的营业执照、生产许可证和食品合格等相关证明文件,并存档备案。 2.1.4采购实行食品生产许可证的食品应具有食品生产许可证 QS 标志。 2.1.5不得采购《食品安全法》第二十八条规定禁止生产经营的食品。 3. 运输 3.1 应建立食品运输制度。明确送货人员在食品运输过程中对于车辆卫生、食品卫生的质量安全职责。 3.2食品运输应采用符合卫生标准的运输工具,应保持清洁和定期消毒。车厢内无不良气味、异味。 3.3不得将食品与有毒、有害物品一同运输。 3.4运输包装材料或容器应完整、清洁、无污染、无异味、无有毒有害物质,达到相关食品卫生标准要求,且应具有一定的保护性,在装卸、运输和储存过程中能够避免内部食品受到机械或其他损伤。 4.散装的食品应该具备符合安全卫生和运输要求的独立外包装。 4.1冷藏食品的运输可采用冷藏车、保温车、冷藏列车、冷藏船、冷藏集装箱等运输工具。一般情况下,允许冷藏温度接近的多种食品拼箱装运,但具有以下任何一种情况时不得进行拼箱,避免串味或污染: a)不同加工状态的食品,如:原料、半成品、成品;

食品安全危害及其控制措施

第2章食品安全危害及其控制措施 食品安全危害是指食品中所含有的对健康有潜在不良影响的生物、化学或物理因素或食品存在状况。 食品安全危害可以分为三类,即生物的、化学的和物理的危害。 生物性危害:指对食品原料、加工过程和食品造成危害的微生物及其代谢产物。包括致病性微生物(主要指有害细菌)、病毒、寄生虫等。 化学性危害:指食用后引起急性中毒或慢性积累性伤害的化学物质。包括天然毒素类(天然存在的化学物质)、食品添加剂和其他污染物(如农药残留等)。 物理性危害:指食用后可能导致物理性伤害的异物,如玻璃、金属碎片、石块等。 需注意的是,危害仅仅指食品中能够引起人类致病或伤害的因素。食品中出现昆虫、头发、污物或发生腐败,存在经济欺诈行为或违反食品标准等情况,虽然不符合要求,但是只要这些缺陷没有直接影响到食品的安全,一般不将其纳入HACCP计划。 2.1食品中的生物性危害及其控制措施 食品中的生物性危害是指对食品原料、加工过程和食品造成危害的微生物及其代谢产物。包括致病性微生物(主要指有害细菌)、病毒、寄生虫等。 食物中的生物性危害有可能来源于原料,也有可能来自于食品的加工过程。 食品中的生物性危害(主要指微生物危害)按生物的种类,主要分为以下几大类: (1)细菌性危害:包括引起食物中毒的细菌及其毒素造成的危害。 (2)病毒性危害:包括甲型肝炎病毒、诺瓦克病毒等病毒引起的危害。 (3)寄生虫危害:包括原生动物(如鞭毛虫等)和绦虫(如牛猪绦虫和某些吸虫、线虫等)造成的危害。 (4)真菌性(霉菌、酵母)危害:包括真菌及其毒素和有毒蘑菇造成的危害。 一般而言,霉菌和酵母不会引起食品中的生物危害(某些霉菌、藻类能产生有害毒素,但通常将这类毒素纳入化学危害的范畴),所以本节只讨论细菌、病毒、寄生虫引起的食品生物危害以及其导致的食源性疾病。 按引起疾病的严重性,将生物性危害分为三类: (1)严重危害: 肉毒杆菌A、B、E、F; 痢疾志贺氏菌; 伤寒沙门氏菌:甲型、乙型; 副伤寒沙门氏菌; 流产布鲁氏菌; 猪布氏杆菌; 创伤弧菌; 猪绦虫; 旋毛虫。 (2)中等危害,但是具有广泛传播性,且对某些敏感性体质的人或患并发症的病人具有严重危害: 沙氏门菌; 单胞增生李斯特氏菌;

食品安全控制程序.

食品安全控制程序版权所用,未经许可,不许翻印或将文件用于其它用途 会签单 第一章总则 1.目的 采用预防的方法对原辅料、半成品、成品生产、加工、制造过程各环节危害进行充分识别,分析潜在的食品安全危害因素并采取控制措施,以确定消除危害或将危害降低到可接受 水平之内。 2.适用范围 适用于公司**等产品中原辅料、半成品、产品生产、加工、制造、储存过程各环节。

3.职责 3.1食品安全小组组长对食品安全体系实施的有效性负责; 3.2质量部品保科对本程序的制定及实施的有效性负责; 3.3食品安全小组职责见附件食品安全小组人员名单及职责; 3.4研发负责参与产品HACCP计划书的制订或修订,根据危害发生的可能性和严重性对原 辅料进行风险评估,并在国家相关法律法规更新时及时对相关工艺控制环节进行评估。 4.定义 4.1食品安全危害:食品中所含有的对健康有潜在不良影响的生物、化学或物理的因素或食品存在状况。 4.2关键控制点(CCP:能够进行控制,并且该控制对防止、消除食品安全危害或将其 降低到可接受水平所必需的某一步骤。 4.3前提方案(PRPs:在整个食品链中为保持卫生环境所必需的基本条件和活动,以适合生产、处理和提供安全终产品和人类消费的安全食品。 4.4操作性前提方案(OPRP:为减少食品安全危害在产品或产品加工环境中引入和(或污染或扩散的可能性,通过危害分析确定基本的前提方案。 4.5显著危害:有理由并且有可能发生,一旦发生了会对消费者造成不可接受的风险的危害。

4.6可接受水平:终产品进行食品链下一环节时,为确保食品安全,某特定危害需要被控制的程度。 第二章流程说明 5. 成立HACCP小组 公司最高管理者任命管理者代表,管理包含HACCP过程的质量体系。HACCP 小组的工作向 管理代表汇报,由研发部、生产部、质量部、销售、物流部等有经验的员工组成,HACCP小组组长由管理者代表担任,HACCP过程的运行情况由HACCP小组组长定期向总裁/管理层代表汇报。HACCP的运行架构和小组成员名单以及其职责参见附件一。 6. 沟通 6.1及时将食品安全信息传达到供应商和客户、消费者。 6.2 产品标签符合法律法规要求和**公司要求,出具每批产品出厂检验报告、接受监管 部门的监督检验和抽查,并保留报告。 6.3 每季度,由HACCP小组收集变更信息,填写在《HACCP计划确认表》。 7. 前提方案 我公司在选择和制订前提方案时,已考虑如下信息,具体详见《前提方案(PRP对照表》 7.1建筑物和相关设施的构造和布局 7.2包括工作空间和员工设施在内的厂房布局

酶促褐变在食品加工中的作用

华南农业大学考研复习资料 常考题: 第2章水分第3章糖第4章脂类 第5章蛋白质第6章维生素和矿物质 第7章酶第8章色素 第9章呈味物质第10章呈香物质 201. 结合水的定义、种类 指通过化学键结合的水。根据被结合的牢固程度,有几种不同的形式: (1) 化合水 (2) 邻近水 (3) 多层水 结合水包括化合水和邻近水以及几乎全部多层水。食品中大部分的结合水是和蛋白质、碳水化合物等相结合的。 202. 自由水的定义、种类 就是指没有被非水物质化学结合的水。它又可分为三类: (1)滞化水(2)毛细管水(3)自由流动水 203. 自由水在食品中的实例# 204. 结合水在食品中的实例# 205. 结合水和自由水在性质上和表现上的异同 1:结合水的量与食品中有机大分子的极性基团的数量有比较固定的比例关系。 2:结合水的蒸气压比自由水低得多。 3:结合水不易结冰(冰点约-40℃)。 4:结合水不能作为溶质的溶剂。 5 :自由水能为微生物所利用,结合水则不能。 ●食品成分中的羧基和氨基等离子基团牢固结合,结合水最强.这部分水可看成是在干物质可接近的强 极性基团周围形成一个单分子层所需水的近似量。 ●水分占据固形物表面第一层的剩余位置和亲水基团周围的另外几层位置,主要靠水—水和水—溶质的 氢键键合作用与邻近的分子缔合,同时还包括直径<1μm的毛细管中的水。 ●是毛细管凝聚的自由水。这部分水是食品中结合最不牢固和最容易流动的水。 206. 水分活度的定义、实质 水分活度是指食品中水的蒸气压和该温度下纯水的饱和蒸气压的比值。 207. 水分活度与食品含水量关系 一般情况下,食品中的含水量愈高,水分活度也愈大,但不成线性关系,其关系曲线为吸湿等温线。208. 吸湿等温线定义及含意 如果向干燥样品中添加水(回吸作用)的方法绘制水分吸着等温线和按解吸过程绘制的等温线并不相互重叠,这种不重叠性称为滞后现象。在一定 w时,食品的解吸过程一般比回吸过程时含水量更高。 210. 水分活度与食品保藏之间的关系 211. 冰冻对食品保藏保鲜的影响 ●具有细胞结构的食品和食品凝胶中的水结冰时,将 出现两个非常不利的后果:(1)非水组分的浓度 将比冷冻前变大;(2)水结冰后其体积比结冰前

食品过程控制要求

食品过程控制要求_食品生产过程控制制度 食品生产过程控制制度第一条食品企业厂区环境、生产场所和设备设施应保持卫生清洁,并符合《食品企业通用卫生规范》的要求。 第二条企业应配备专职或兼职的卫生管理人员,定期对厂区内环境、生产场所和设施清洁卫生状况自查,并保存自查记录;第三条企业应定期对必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒,并保存记录,同时应建立和保存停产复产记录及复产时生产设备、设施等安全控制记录;第四条企业应建立产品生产过程的追溯系统,建立和保存生产投料记录,包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量、唯一性标识在各工序间的流转记录等,便于从成品追溯到原料;第五条企业应建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况,包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间洁净度控制等;第六条企业生产现场,应避免人流、物流交叉污染,避免原料、半成品、成品交叉污染,保证设备、设施正常运行,现场人员应进行卫生防护。 第七条企业在生产过程中不得使用非食品原料、回收1

食品和过期变质食品生产加工食品,不得滥用食品添加剂。 第八条企业应建立生产记录第九条企业生产加工食品的标识标注内容应符合法律、法规、规章及食品安全标准规定的事项。 第十条企业应建立销售台帐。企业应对销售每批产品建立和保存销售台帐,包括产品名称、数量、生产日期、生产批号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点、检验合格证号、交付控制、承运者等内容。 第十一条企业应主动收集企业内部发现的和国家发布的与企业相关的食品安全风险监测和评估信息,并做出反应,同时应建立和保存相关记录。 第十二条企业应当建立食品质量安全档案,保存企业购销记录、生产记录和检验记录等与食品质量安全有关的资料。企业食品质量安全档案应当保存3 年。 2

食品经营过程与控制制度

食品经营过程与控制制度 (一)粗加工切配餐饮安全管理制度 为规范配餐中心粗加工、切配工作管理,保障学生餐饮安全,根据《食品安全法》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章,制定本管理制度。 一、加工前应认真检查待加工食品,发现有腐败变质迹象或者其他感官性状异常的,不得加工和使用。 二、食品原料在使用前应洗净,动物性食品、植物性食品、水产品应分池清洗,禽蛋在使用前应对外壳进行清洗,必要时消毒处理。 三、植物性食品原料要按“一择、二洗、三切”的顺序操作,彻底浸泡清洗干净,做到无泥沙、杂草、烂叶。 四、食品原料的加工和存放要在相应位置进行,不得混放和交叉使用,加工动物性食品、植物性食品、水产品的操作台、用具和容器要有明显标志并分开使用。 五、切配好的半成品应避免污染,与原料分开存放,并应根据性质分类存放。已盛装食品的容器不得直接置于地上。 六、切配好的食品应在规定时间内使用。易腐烂变质食品应尽量缩短在常温下的存放时间,加工后应及时使用或冷藏。 七、加工结束及时拖清地面,水池、操作台、工用具、容器及所用机械设备清洗干净,定位存放,做到刀不锈、板不霉、整齐有序,及时清理垃圾,保持室内清洁卫生。

八、在专用洗拖布池或洗拖布桶内涮洗拖布。不得在加工清洗食品原料的水池内清洗拖布。 (二)烹调加工餐饮安全管理制度 为规范配餐中心烹调加工管理,保障公众餐饮安全,根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章,制定本管理制度。 一、烹调前应认真检查待加工食品,发现有腐败变质或者其他感官性状异常的,不得进行烹调加工。用水水质应符合GB 5749《生活饮用水卫生标准》规定。 二、需要熟制加工的食品应当烧熟煮透,其加工时食品中心温度应不低于70℃。油炸食品要防止外焦里生,油炸食品时避免温度过高、时间过长;随时清除煎炸油中漂浮的食物碎屑和底部残渣,煎炸食用油不得连续反复煎炸使用。 三、使用的食品添加剂必须符合《食品添加剂使用卫生标准》,应严格按照标识上标注的使用范围、使用量和使用方法使用食品添加剂,禁止超范围、超剂量滥用食品添加剂。使用完后,由专人专柜保存。 四、烹调后至食用前需要较长时间(超过2小时)存放的食品,应当在高于60℃或低于10℃的条件下存放,需要冷藏的熟制品,应在清洁操作区凉透后及时冷藏,并标注加工时间等。 五、隔餐隔夜熟制品、外购熟食品必须在食用前充分加热煮透。不得将回收后的食品经加工后再次销售。

食品厂生产过程安全管理守则1.doc

食品厂生产过程安全管理制度1 食品厂生产过程安全管理制度 1.部门及职责 1.1生技科 生技科全面负责生产过程中的食品质量安全管理管理工作。其职责: 1.1.1负责组织编制质量管理性文件;监督并管理进货检验、半成品检验、产品检验的实施情况,确保最终产品为合格品。 1.1.2当出现不合格品时,组织有关部门和人员,分析评估原因,做出处置决定,并制定纠正措施; 1.1.3每周组织开展一次质量活动,分析产品质量现状,查找质量安全方面的差距,对潜在的不合格制定预防措施,提高员工的质量意识。 1.1.4负责建立“关键质量控制点”,明确关键和重要工序名称、主要生产设备、关键和重要工艺参数及检验周期、检验人等。 1.1.5根据企业产品生产过程编制工艺文件和作业指导书,并监督执行。 1.2岗位员工职责 1.2.1生产环境要保持整洁、卫生,无污染。

1.2.2对本工序质量负责;严格按工艺要求和设备的操 作规程进行岗位操作,按照工艺卡作好自检、互检,确保过程产品合格。 1.2.3要搞好生产设备的维护、保养、清洗和消毒,维修、检查设备时,不得污染食品。 1.2.4及时将生产进展状况及其过程中出现的问题报告主管部门,确保生产过程受控。 1.3质检员职责 1.3.1严格按规定要求做好生产过程各环节质量检测、检验工作。 1.3.2监督在岗员工严格按工艺要求操作,发现问题及时纠正。严禁不合格半产品进入下一道工序。 1.3.3做好生产过程各项各项记录,客观、真实反映情况。 2.生产工艺流程及关键控制点 3.工艺规程(作业指导书另附)

食品厂生产过程质量管理制度1 生产过程质量管理制度 1.目的 对与生产过程有关的各项因素进行有效控制,确保各生产过程按规定的要求和方法在受控状态下进行,生产出符合要求的产品,以保证我公司产品质量长期稳定。考核办法和质量奖挂钩,由生产、质检部门具体考核,月统计、季兑现。 2.适用范围 适用于本企业常规产品、定型产品生产过程的控制。 3.职责 3.1 生产部门是过程控制的主管部门,负责过程控制的策划,制定生产作业计划,组织实施过程控制,提供工艺配方,技术标准及相关的工艺操作文件,对关键工序过程进行策划,负责生产设备及维修保障,能源供应及生产环境控制. 3.2 质检部门负责产品过程的监督。 3.3 供销部门负责按规定要求提供生产过程所需的原材料及物品。 3.4 技术部门负责对质量有影响的生产人员的培训。 3.5 各生产车间依据工艺文件技术文件规定组织实施生产过程的控制。

蔗糖褐变

1 、糖氨基结构还原糖是美拉德反应的主要物质,五碳糖褐变速度是六碳糖的10倍,还原性单糖中五碳糖褐变速度排序为:核糖>阿拉伯糖>木糖,六碳糖则:半乳糖>甘露糖>葡萄糖。还原性双糖分子量大,反应速度较慢。在羰基化合物中,α-乙烯醛褐变最慢,其次是α-双糖基化合物,酮类最慢。胺类褐变速度快于氨基酸。在氨基酸中,碱性氨基酸速度快(赖氨酸、精氨酸),氨基酸比蛋白质快。 2 、温度20~25℃氧化即可发生美拉德反应。一般每相差10℃,反应速度相差3~5倍。30℃以上速度加快,高于80℃时,反应速度受温度和氧气影响小。 3、水分含量在10%~15%时,反应易发生,完全干燥的食品难以发生。 4、pH值当pH值在3以上时,反应随pH值增加而加快。 5、化学试剂酸式亚硫酸盐抑制褐变,钙盐与氨基酸结合成不溶性化合物可抑制反应。消除方法 美拉德反应是一个十分复杂的反应过程,中间产物众多,终产物结构十分复杂,完全抑制美拉德反应相当困难,又由于美拉德反应影响因素众多,有效抑制美拉德反应必须是多种因素协同作用的结果,一般认为可采用以下方法抑制美拉德反应: 1.使用不易褐变的原料 2.调节影响美拉德反应褐变速度的因素 3.降低温度 4.降低pH 值 5.调节水分活度 6.氧气 7.使用氧化剂 8.使用酶制剂等等 还原糖

思路:白糖含有少量水,符合水对美拉德反应的影响。反应PH=8-9同样符合。碱性条件下,论是白糖还是甲酯都可分解(水下更严重),白糖生成果糖和葡萄糖(都是还原糖,同时是美拉德反应所必须的,白糖受潮是否已经水解?从9.2实验用干燥过(原来受潮)生褐变可见,受燥后可能就已经水解变质),褐变在80度后体系先变黄后变深褐色。反应后期还会生成深褐色不溶物。 测试还原糖 本尼迪克特试验 糖化反应 糖类尤其是单糖在没有氨基化合物存在的情况下,加热到熔点以上的高温(一般是140-170℃以上)时,因糖发生脱水与降解,也会发生褐变反应,这种反应称为焦糖化反应,又称卡拉密尔作用(caramelization)。焦糖化反应在酸、碱条件下均可进行,但速度不同,如在pH8时要比pH5.9时快10倍。糖在强热的情况下生成两类物质:一类是糖的脱水产物,即焦糖或酱色(caramel);另一类是裂解产物,即一些挥发性的醛、酮类物质,它们进一步缩合、聚合,最终形成深色物质。 含有氨基的化合物就是氨基化合物(amide)。氨基amino-NH2是氨分子(ammonia)中去掉一个氢原子形成的基团。 思路:在同样条件下,换成没有受潮过的白糖,褐变就不会那么严重。(碳酸钾添加时间及添加量同样条件下)

食品安全管理措施

xx乡中心小学2018-2019学年第一学期食品安 全管理措施 食品是人类赖以生存和发展的重要物质之一,食品质量优劣直接关系到人民群众的身体健康甚至生命安全。随着人民生活水平的不断提高,人民群众对食品的质量提出了更高的要求,食品安全问题便成了人们极为关注的问题之一。食品污染事件及群体食物中毒事件的不断发生,引起了教育部门及相关学校的高度重视。 一、造成食中毒的主要原因 (一)、细菌性食物中毒 人们摄入含有细菌或细菌毒素的食品,造成食物中毒。食物被细菌污染主要有以下几个原因: 1、禽畜在宰杀前就是病禽、病畜; 2、刀具、砧板及用具不洁,生熟交叉感染; 3、卫生状况差,蚊蝇滋生; 4、食品从业人员带菌污染食物; 5、食品腐败变质; 6、食品没烧熟; 7、食品保存不当。 (二)、真菌毒素中毒 真菌在谷物或其他食品中生长繁殖产生有毒的代谢产物,人和动物食入这种毒性物质发生的中毒,称为真菌性食物中毒。中毒发生主要通过被真菌污染的食品,用一般的烹调方法加热处理不能破坏食品中的真菌毒素。真菌生长繁殖及产生毒素需要一定的温度和湿度因此中毒往往有比较明显的季

节性和地区性。 (三)、动物性食物中毒 食入动物性中毒食品引起的食物中毒即为动物性食物中毒。动物性中毒食品主要有两种:①将天然含有有毒成分的动物或动物的某一部分当做食品,误食引起中毒反应;②在一定条件下产生了大量的有毒成分的可食的动物性食品,如食用鲐鱼等也可引起中毒。近年,我国发生的动物性食物中毒主要是河豚鱼中毒,其次是鱼胆中毒。 (四)、植物性食物中毒 主要有3种。①将天然含有有毒成分的植物或其加工制品当作食品,如桐油、大麻油等引起的食物中毒;②在食品的加工过程中,将未能破坏或除去有毒成分的植物当作食品食用,如木薯、苦杏仁等;③在一定条件下,不当食用大量有毒成分的植物性食品,食用鲜黄花菜、发芽马铃薯、未腌制好的咸菜或未烧熟的扁豆等造成中毒。一般因误食有毒植物或有毒的植物种子,或烹调加工方法不当,没有把植物中的有毒物质去掉而引起。最常见的植物性食物中毒为四季豆中毒、毒蘑菇中毒、木薯中毒;可引起死亡的有毒蘑菇、马铃薯、曼陀罗、银杏、苦杏仁、桐油等。植物性中毒多数没有特效疗法,对一些能引起死亡的严重中毒,尽早排除毒物对中毒者的预后非常重要。 (五)、化学性食物中毒 主要包括:①误食被有毒害的化学物质污染的食品;②因添加非食品级的或伪造的或禁止使用的食品添加剂、营养强化剂的食品,以及超量使用食品添加剂而导致的食物中毒;③因贮藏等原因,造成营养素发生化学变化的食品,如油脂酸败造成中毒。食入化学性中毒食品引起的食物中毒即为化学

食品褐变机理与控制

酶褐变是指多酚类物质在多酚氧化酶( E.C1.14.18.1)的作用下氧化,而呈现褐色。 1 反应条件 多酚类物质:邻苯二酚(儿茶酚)、绿原酸、咖啡酸、没食子酸等; 多酚氧化酶(polyphenoloxidase,PPO); 氧气。 2 反应原理 反应过程为:邻苯二酚类物质(PPO+O2)→邻苯醌类化合物多巴(dopa:L-B-(3、4-dihydroxy-phenine)-alanine) (PPO+O2)→多巴醌(dopaquininone) (PPO+O2)→复杂聚合物—黑素(melanin)。 3 控制方法 3.1 加热钝化酶活性 75~95℃、5~7S的加热处理,可使大部分酶活性丧失。加热温度过高,加热时间过长,可抑制酶褐变,但会影响食品品质;加热不足,不能抑制酶褐变。 3.2 驱氧 通过费水烫漂、抽真空(93kPa,5~15min)、高浓度抗坏血酸溶液浸泡、气调包装设计等均可达到驱除食品内氧气的目的,从而抑制酶褐变的发生。 控制氧气含量用抽空处理技术或添加去氧剂等方法:用2%食盐+0.2%柠檬酸+0.06%偏重亚硫酸钠溶液作抽空液,在500mmHg的真空度抽空5~10min,可取得良好的护色效果。 3.3 螯合酶促作用的金属离子 金属(铁、铜、锡、铝等)离子是多酚氧化酶的激活剂。Fe+3、Fe+2、Cu+2能促进褐变主要是因为铁和铜不仅能和酚类化合物反应形成褐色物质,而且能催化还原酮类的氧化。 柠檬酸对Cu2+有螯合作用。 EDTANa2是一种金属离子螯合剂,可阻止金属离子对褐变反应的促进作用,但其作用作用对象有关,有的效果则不明显。 3.4 调pH PPO酶最适pH=6~7,随着pH的下降,多酚氧化酶的活性直线下降,特别是pH在3.0以下时,高酸性环境会使酶蛋白上的铜离子解离下来,导致PPO逐渐失活,酶活性趋于最低。加有机酸(柠檬酸、苹果酸、抗坏血酸)调pH≤4~5可降低酶活性,减少偶联褐变。 3.5 酶活抑制剂 3.5.1 二氧化硫、亚硫酸盐 二氧化硫、亚硫酸盐等在酸性(pH=6)的条件下对PPO酶活性有抑制作用,兼有漂白、杀菌性能,可阻止黑色素的形成。亚硫酸盐可能有致癌用,可能会导致某些消费者呕吐、下痢、过敏克、急性哮喘、失神等不良反应,也会加速罐壁蚀,破坏维生素,产生不愉快的嗅感和恶臭味,食品中残留量如果超过0.01×10-5即可感知,因此在使用时必须注意用量"我国有关食品法规规定残留量不得超过10mg/kg。 处理条件:游离SO2量为0.7mg/kg,但对人体有害,被限制使用。