2011级工程力学专业培养方案

2011级工程力学专业培养方案

培养目标

注重数学、力学、航空航天、机械、计算机等基础知识方面的教学,培养具有创新意识、扎实基础理论知识、较强科学研究能力,能在力学、航空航天、机械、土木工程等方面工作的高素质复合型人才。

培养要求

学生主要学习工程力学基础理论和基础知识,训练运用力学分析方法和手段解决相关工程领域问题的能力。通过全方位培养,形成良好的创新思维习惯和意识,并具有继续学习深造的潜能。

毕业生应获得以下几方面的知识与能力:

1. 系统掌握本专业领域宽广的理论基础知识和专业知识,主要包括应用数学、工程力学、机械设计、计算机等基础知识,熟悉各类力学实验的原理和方法;

2. 具有扎实的数学和力学基础,了解学科前沿,特别强调所学理论应用于航空航天、土木、机械等相关领域,并具备应用所学理论及实验手段解决相关工程问题的能力;

3. 具有较强的解决与力学有关的工程技术问题的能力和实验技能;

4. 具有熟练的外语、计算机软件开发与应用能力。

专业核心课程

理论力学(甲)材料力学(甲)流体力学(甲) 弹性力学振动力学嵌入式计算技术力学综合创新实践自动控制原理高等动力学

教学特色课程

双语课程:计算流体力学有限元方法材料力学(甲)

研究型课程:计算流体力学有限元方法 CFD软件应用 CSM软件应用力学综合创新实践

计划学制4年最低毕业学分160+5+4授予学位工学学士

学科专业类别工程力学类所依托的主干学科力学

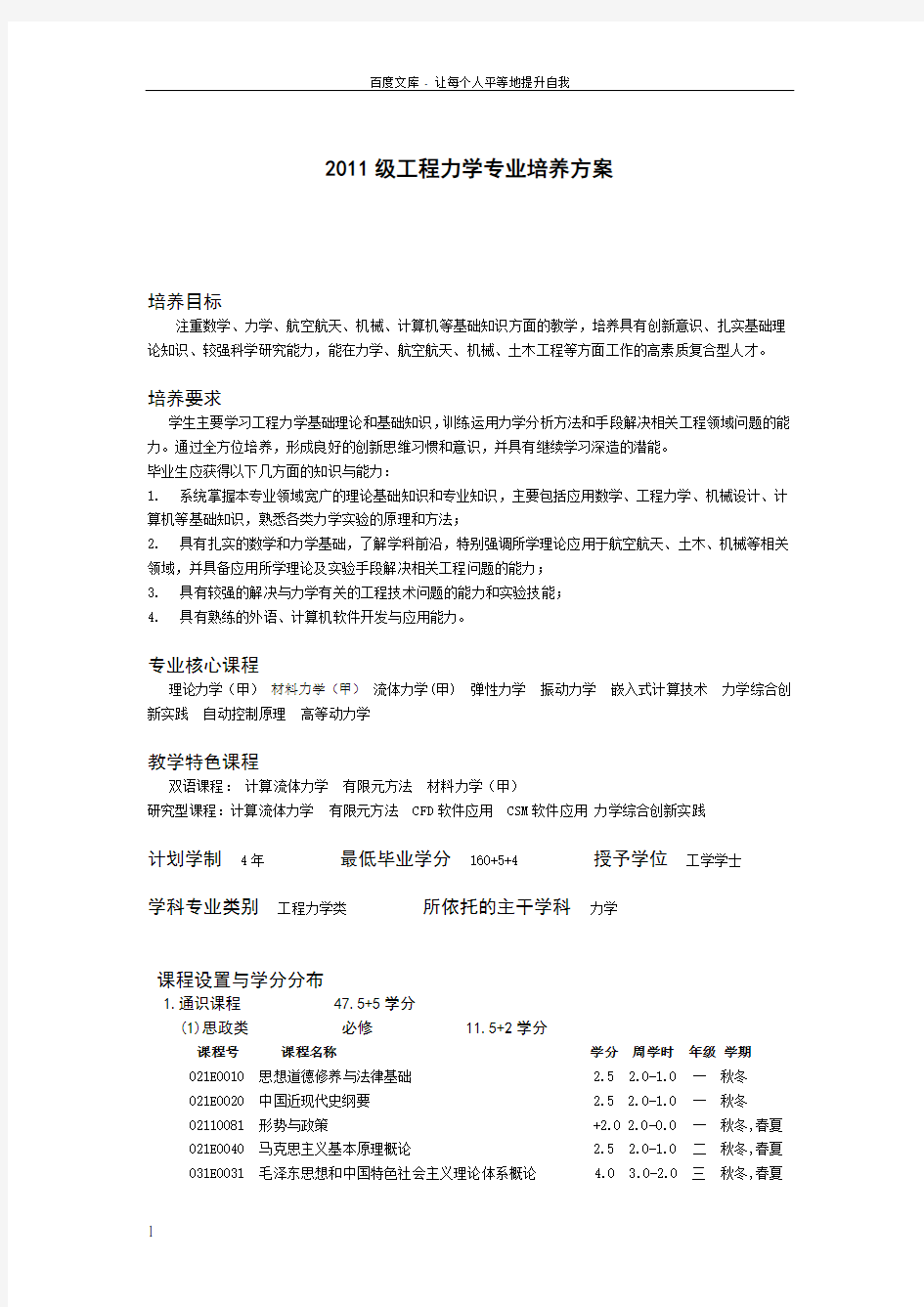

课程设置与学分分布

1.通识课程 47.5+5学分

(1)思政类必修 11.5+2学分

课程号课程名称学分周学时年级学期

021E0010 思想道德修养与法律基础 2.5 2.0-1.0 一秋冬

021E0020 中国近现代史纲要 2.5 2.0-1.0 一秋冬

02110081 形势与政策 +2.0 2.0-0.0 一秋冬,春夏 021E0040 马克思主义基本原理概论 2.5 2.0-1.0 二秋冬,春夏 031E0031 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4.0 3.0-2.0 三秋冬,春夏

(2)军体类必修 5.5+3学分

体育Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ为必修课程,每门课程1学分,要求在前2年内修读。学生每年的体质测试原则上低年级随课程进行,成绩不另记录;高年级独立进行测试,达标者按+0.5学分记,三、四年级合计+1学分。

课程号课程名称学分周学时年级学期

03110021 军训 +2.0 +2 短

031E0020 体育Ⅰ 1.0 0.0-2.0 一秋冬

031E0030 体育Ⅱ 1.0 0.0-2.0 一春夏

031E0040 体育Ⅲ 1.0 0.0-2.0 二秋冬

031E0010 军事理论 1.5 1.0-1.0 二秋冬,春夏

031E0050 体育Ⅳ 1.0 0.0-2.0 二春夏

03110080 体质测试Ⅰ +0.5 0.0-1.0 三秋冬,春夏

03110090 体质测试Ⅱ +0.5 0.0-1.0 四秋冬,春夏

(3)外语类 9学分

(A)必修课程 3学分

课程号课程名称学分周学时年级学期

051F0030 大学英语Ⅳ 3.0 2.0-2.0 二秋冬

(B)选修课程 6学分

详见“大学英语”修读管理办法。

课程号课程名称学分周学时年级学期

051F0010 大学英语Ⅱ 3.0 2.0-2.0 一秋冬

051F0020 大学英语Ⅲ 3.0 2.0-2.0 一春夏

(4)计算机类选修 5学分

分为A、B两组,由学生选一组修读(允许以考代修)

A)A组 5学分

(Ⅰ)在以下课程中选修一门 3学分

课程号课程名称学分周学时年级学期

211G0010 C++程序设计基础与实验 3.0 2.0-2.0 一春夏

211G0020 C程序设计基础与实验 3.0 2.0-2.0 一春夏

211G0030 Java程序设计基础与实验 3.0 2.0-2.0 一春夏

(Ⅱ)在以下课程中选修一门 2学分

以及其他课程号带“G”的课程(不含程序设计基础与实验课程)

课程号课程名称学分周学时年级学期

211G0060 大学计算机基础 2.0 2.0-0.0 一秋冬

211G0090 计算机技术创新与社会文明 2.0 2.0-0.0 一秋冬

B)B组 5学分

课程号课程名称学分周学时年级学期

21186020 程序设计基础及实验 4.0 3.0-2.0 一秋冬

21120420 程序设计综合实验 1.0 0.5-1.0 一春夏

(5)其他通识课程选修 16.5学分

通识选修课程包括历史与文化类(课程号带“H”的课程)、文学与艺术类(课程号带“I”的课程)、沟通与领导类(课程号带“J”的课程)、经济与社会类(课程号带“L”的课程)、科学与研究类(课程号带“K”的课程)、技术与设计类(课程号带“M”的课程),以及通识核心课

程、新生研讨课程和学科导论。工学类学生的通识选修要求:1)在“通识核心课程”中至少修读一门;2)在“人文社科组”中至少修读6学分。该组包括历史与文化类(课程号带“H”的课程)、文学与艺术类(课程号带“I”的课程)、沟通与领导类(课程号带“J”的课程)、经济与社会类(课程号带“L”的课程)。3)在通识选修课程中自行选择修读其余学分。

A)通识核心课程 2学分

B)人文社科组 6学分

2.大类课程 44.5学分

(1)大类必修课程必修 25学分

要求修读“大学物理(甲)”组和“工程图学”。

A)以下“微积分”与“数学分析”课程组二选一 8学分

(Ⅰ)“微积分”课程组 8学分

课程号课程名称学分周学时年级学期

061B0170 微积分Ⅰ 4.5 4.0-1.0 一秋冬

061B0180 微积分Ⅱ 2.0 1.5-1.0 一春

061B0190 微积分Ⅲ 1.5 1.0-1.0 一夏

(Ⅱ)“数学分析”课程组 9学分

课程号课程名称学分周学时年级学期

061Z0010 数学分析Ⅰ 4.5 4.0-1.0 一秋冬

061Z0020 数学分析Ⅱ 4.5 4.0-1.0 一春夏

B)以下“线性代数”与“线性代数Ⅰ”课程二选一 2.5学分

课程号课程名称学分周学时年级学期

061B0200 线性代数 2.5 2.0-1.0 一秋冬

061Z0040 线性代数Ⅰ 3.5 3.0-1.0 一秋冬

C)以下“大学物理(甲)”与“大学物理(乙)”课程组二选一 6学分 (Ⅰ)“大学物理(甲)”课程组 8学分

课程号课程名称学分周学时年级学期

061B0211 大学物理(甲)Ⅰ 4.0 4.0-0.0 一春夏

061B0221 大学物理(甲)Ⅱ 4.0 4.0-0.0 二秋冬

(Ⅱ)“大学物理(乙)”课程组 6学分

课程号课程名称学分周学时年级学期

061B0212 大学物理(乙)Ⅰ 3.0 3.0-0.0 一春夏

061B0222 大学物理(乙)Ⅱ 3.0 3.0-0.0 二秋冬

D)以下“工程图学”与“画法几何”课程二选一 2.5学分

课程号课程名称学分周学时年级学期

081C0130 工程图学 2.5 2.0-1.0 一秋冬

121C0090 画法几何 2.5 2.0-1.0 一秋冬

E)必修课程 4学分

课程号课程名称学分周学时年级学期

061B0010 常微分方程 1.0 1.0-0.0 一春,夏

081C0251 工程训练 1.5 0.0-3.0 一春夏

2011级测控技术与仪器专业培养方案【模板】

2011级测控技术与仪器专业培养方案 (工学,仪器科学与技术,********) 一、培养目标 本专业培养具备精密仪器设计制造以及测量与控制方面基础知识与应用能力,能在国民经济各部门从事测量与控制领域内有关技术、仪器与系统的设计制造、科研开发、应用研究、运行管理等方面的高级专业人才。 二、培养要求 本专业学生主要学习精密仪器的光学、机械与电子学基础理论、测量与控制理论和有关测控仪器的设计方法,受到现代测控技术和仪器应用的训练,具有本专业测控技术及仪器系统的应用及设计开发能力。 1. 知识要求 (1)具有较扎实的自然科学基础,掌握高等数学、大学物理等基础性课程的基本理论和应用方法; (2)具有较扎实的自然科学基础,掌握高等数学、大学物理等基础性课程的基本理论和应用方法; (3)具有较好的人文、艺术和社会科学基础及正确运用本国语言、文字的表达能力; (4)基本掌握电路分析、信号与系统方面的基本理论以及模拟、数字电路的基本理论和设计方法,并能运用计算机进行模拟仿真和设计,具有较强的实践能力; 2.能力要求 (1)具有较强的自学能力和一定的技术创新能力; (2)基本掌握传感器原理和应用、仪器调理电路设计方法、智能化仪器和自动化仪表设计技术、测控技术及工业过程控制系统技术的基本原理和方法;

(3)具有一定的精密机械设计和制图能力,掌握一定的精密仪器结构设计方法,能够了解工艺流程,具备一定的操作技能; (4)掌握光、机、电、计算机相结合的当代测控技术和实验研究能力,具有本专业测控技术、仪器与系统的设计、开发能力; 3.素质要求 (1)热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,掌握马列主义、毛泽东思想和邓小平理论的基本原理;愿为社会主义现代化建设服务、为人民服务;有为国家富强、民族昌盛而奋斗的志向和责任感;具有敬业爱岗、艰苦求实、热爱劳动、遵纪守法、团结合作的品质;具有良好的思想品德、社会公德和职业道德。 (2)热爱本专业,比较系统地掌握本专业所必需的自然科学基础与技术科学基础的理论知识,具有一定的专业知识和相关的工程技术知识和技术经济、工业管理知识,对本专业学科范围内的科学技术新发展及其动向有一般了解。 (3)具有较好的文化素质和心理素质以及一定的修养。积极参加社会实践,走正确的成长道路,受到必要的军事训练,能够同群众结合,理论联系实际,实事求是,热爱劳动。 (4)了解体育运动基本知识,掌握科学锻炼身体的基本技能,养成锻炼身体的良好习惯,达到国家规定的大学生体育合格标准,讲究卫生,身体健康,培养吃苦耐劳精神,能胜任未来工作,能够承担建设祖国和保卫祖国的光荣任务。 三、主干学科 仪器科学与技术 四、主要课程 信号与系统、电路基础、模拟电子技术、数字电子技术、精密机械设计、理论力学、材料力学、误差理论与数据处理、微机原理与应用、单片机原理及应用、自动控制原理、传感器技术、工程光学、测控电路等。

理论与应用力学概述及就业前景

概述: 本专业培养掌握力学的基本理论、基本知识和基本技能,具有良好的科学素养,能在力学及各工程科学、计算机应用等相关科学领域从事科研、教学、技术开发和管理工作的高级专门人才。 一、专业基本情况 1、培养目标 本专业培养掌握力学的基本理论、基本知识和基本技能,能在力学及相关科学领域从事科研、教学、技术和管理工作的高级专门人才。 2、培养要求 本专业学生主要学习必需的数学、物理的基础知识,学习力学基础理论及某一专业方向的专门知识,加强实验能力和计算机应用能力的训练,注意培养理论分析能力和力学应用的能力。受到科学研究和工程技术应用的初步训练,具有良好的科学素养。毕业生应获得以下几方面的知识和能力: ◆掌握数学、物理的基础知识,具有较强的分析和演算能力; ◆掌握系统的力学基本理论知识,初步掌握力学的基本实验技能和实验分析方法;掌握一定的工程背景知识,初步学会建立简单力学模型的方法; ◆了解相近专业的一般原理和知识; ◆对本专业范围内科学技术的新发展有所了解; ◆了解国家科技、产业政策、知识产权等有关政策和法规; ◆掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法;具有一定的实验设计,创造实验条件,归纳、整理、分析实验结果,撰写论文,参与学术交流的能力。 3、主干学科 力学。 4、主要课程 数学分析、高等代数、数学物理方法、计算方法、程序设计、普通物理学、理论力学、材料力学、弹性力学、流体力学等。 5、实践教学 包括生产实习、科研训练或毕业论文(设计)等,一般安排10—20周。主要专业实验:固体力学实验、流体力学实验。 6、修业时间 4年。 7、学位情况 理学或工学学士。 8、相关专业 数学与应用数学、物理学、应用物理学。 9、原专业名 理论与应用力学。 二、专业综合介绍 古希腊科学家阿基米德说:给我一个支点,我可以翘起整个地球。这就是一个经典而又古老的力学问题。理论与应用力学是基于数学、计算机科学等基础学科,研究一般力学问题的专业,介于理论研究和工程实际之间,分为流体力学和固体力学两个方向。它在强调研究理论问题的同时尽量将其运用到工程实际当中。力学与数学联系紧密,优秀的力学家本身就是数学家,比如牛顿。所以掌握

工程力学专业培养方案

工程力学专业培养方案 (2018版) 一、培养目标与规格 本专业培养学生成为具备良好的道德素质、文化素质、社会责任、国际视野,具有扎实的数学力学基础、试验测试分析、计算机应用与开发能力,有较强的创新意识与团队协作精神,能在航空航天、船舶海洋等国家重大战略需求领域从事与力学相关的科学研究或机械车辆、土木建筑、核能风能等其他领域从事科研、教学、科技与开发及管理工作的研究型、复合型人才。 工程力学专业的人才培养规格为研究型、复合型人才。 二、规范与要求 1.知识架构 A1文学、历史、哲学、艺术等的基本知识——要求学生在基础教育所达到的知识水平上实现进一步的提升。 A2社会科学学科的研究方法入门知识——借助于某一个学科的某些片断,通过短暂的学术探索,让学生接触到这个学科的研究方法,而不是要学生学习经过简化的、较为完整的学科概论或常识。 A3自然科学与工程技术的基础知识和前沿知识——这些知识应与社会和个人生活紧密联系,有助于学生提高科学素养和工程意识。 A4数学或逻辑学的基础知识——在基础教育水平之上,进一步培养学生的定量分析和逻辑思维能力。 A5掌握本专业所需物理、计算机等相关学科的基本理论、基本知识和基本技能。 A6了解现代力学的知识体系,理解力学学科认识世界的基本思路和方法,正确认识力学作为现代工程学科的重要性和发展能力。 A7掌握工程力学的知识体系。 A8掌握力学实验操作、进行实验分析和数据统计的方法。 A9掌握某些计算机的数值分析方法及其在力学学科领域内应用的技能。 2.能力要求 B1清晰思考和用语言文字准确表达的能力; B2发现、分析和解决问题的能力; B3批判性思考和创造性工作的能力; B4与不同类型的人合作共事的能力,和组织领导能力;

武汉大学文学院各专业培养方案(2010级、2011级、2012级用)

武汉大学文学院简介 文学院中文学科发端于1893年建校之初的自强学堂。起初开设“华文”课,后改称“汉文”。国立武昌高等师范学校时期,于1917年设立国文史地部。1922年正式成立国文系,中文学科从此有了独立的行政建制。1927年改称中国文学系。1928年国立武汉大学成立时设置文学院,闻一多先生出任首任院长。1953年,兄弟学校中文系并入武汉大学组建了新的中国语言文学系。1997年改建文学院。1999年与其他学院合并为人文科学学院。2003年7月恢复文学院建制至今。 文学院暨中文学科创建以来,名流云集,代有传人。在1928 年以前的初创时期,著名学者王葆心、黄福、黄侃、廖立勋、郁达夫、杨振声等等,筚路蓝缕,开启先路,奠定了文学院的坚实基础。其中,黄侃先生与章太炎先生所创立的“章黄学派”饮誉海内外,对文学院的学风和学术发展产生了深远影响。1928年之后的数十年是文学院的发展壮大时期。杨树达、闻一多、刘博平、刘永济、刘异、游国恩、苏雪林、叶圣陶、沈从文、朱东润、高亨、冯沅君、袁昌英、陈西滢、徐天闵、朱光潜、陈登恪、席鲁思、黄焯、程千帆、刘绶松、胡国瑞、李健章、周大璞、李格非等先辈,鞠躬尽瘁,不断开拓,使文学院的中文学科迅速发展壮大、走向辉煌,跃居全国同类学科前列。尤其是五十年代,以“五老八中”为代表的学术中坚声名远播。改革开放以来,是文学院奋发图强、蓬勃向上的时期。这一时期,刘禹昌、吴林伯、王启兴、陆耀东、王文生、吴志达、何国瑞、蔡守湘、易竹贤、罗立乾、陈美兰、李希贤、夏渌、郑远汉、宗福邦、杨合鸣、龙泉明等学者,励精图治,奋起直追,为文学院再铸辉煌做出了重要贡献。 如今的文学院,下设中国文学系、汉语言文化系、大学语文部、古籍整理研究所、《长江学术》杂志社、《写作》杂志社等常设机构,还与“国家汉办”合作建立了“汉语国际推广教学资源研究与开发基地”,建有海外孔子学院。共有教职工88人,其中专任教师65人。教师中教授32人,博士生导师30人,副教授26人。学院拥有中国语言文学一级学科博士学位授予权和博士后流动站;拥有国家重点学科一个,国家重点培育学科一个,中国语言文学一级学科被评为湖北省重点学科,中国现当代文学和中国古代文学分别被评为湖北省优势学科和特色学科。人才培养方面,在国家规定的中国语言文学学科的8个学位点中,除中国少数民族语言文学之

工程力学硕士研究生培养方案

全日制学术学位硕士研究生培养方案 工程力学 (一级学科代码:0801 授工学硕士学位) 一、学科简介 工程力学是力学与现代工程科学技术交叉发展的一门力学分支科学,在解决重大工程技术问题中具有基础性和必不可少的作用。工程力学具有广泛性、复杂性和多样性,体现了多学科交叉发展和相互促进,以及力学在解决重大工程技术问题中的基础性和必不可缺的作用。 工程力学学科现有教师15人,其中教授4人,副教授5人,讲师及工程师6人。在科学研究方面,本学科密切联系矿山开采、岩土工程、结构工程和桥梁与隧道工程等实际,跟踪国内外最新研究动态,从事岩土体力学与工程、岩土体动力学与应用、岩体工程地质力学与地质灾害、岩土体的渗流理论及工程应用研究。目前,承担国家科研项目4项,省(部)级项目10余项。 二、培养目标 本学科硕士生应掌握数学、力学及有关的物理学理论基础及系统的专业知识,了解本学科的现状和发展方向。初步具有对复杂的研究对象正确建立力学-数学模型,并熟练运用各种分析方法、数值计算、实验方法以及编写程序进行研究的能力。熟练地掌握一门外国语,并能阅读本专业的外文资料,能够独立地承担采矿工程、土木工程、机械工程等专业领域中较为主要的理论研究、实验研究任务和工程设计工作。

三、主要研究方向 1 岩土力学与工程 (a)“岩土力学测试理论与技术”研究方向:该方向主要应用现代测试技术,解决岩土工程中的有关力学测试问题,包括测试仪器的研发、测试方法的改进,测试结果的分析技术等;(b)“岩土、结构工程数值模拟”研究方向:在现有相关数值模拟软件的基础上,结合工程实际,进行二次开发应用,解决岩土边坡工程、隧道工程等设计优化问题。(c)“岩土工程稳定性相似模拟理论与试验技术”研究方向:应用目前先进的岩体相似模拟系统,结合工程实际,开展工程岩土体破坏失稳规律、位移、应力演化过程等研究。 2 岩土体动力学与应用 针对地震导致的自然灾害、岩体凿岩爆破开挖、地基强夯处理等工程问题,研究冲击应力波在混凝土、岩体和土体中的传播规律,指导相关工程实践。(a)岩体力学参数测试:基于应力波在岩体中的衰减规律,分析岩体的变形参数和强度参数,为工程岩体稳定性分析提供岩体力学参数;(b)岩石冲击动力学方向:该方向在应力波传播理论的基础上,结合工程实际,开展工程岩体在冲击载荷作用下的力学特性及其稳定性研究;(c)应用强夯理论,结合实验方法,研究土体在冲击载荷作用下的变形和能量耗散特性,指导工程实践;(d)应用实验和监测手段,结合应力波理论,研究混凝土材料或混凝土结构在冲击载荷作用下的力学特性。 3 岩体工程地质力学与地质灾害 采用现代数理方法和测试手段,进行工程地质力学有关方面的基础性研究并指导工程实践,如岩体结构面分布规律及其对工程岩体稳定性影响等。建立地质灾害

2016同济大学专业排名

2016同济大学专业排名 本文目录1同济大学本科各专业排名2同济大学排名靠前的专业3同济的专业排名第1篇:同济大学本科各专业排名一、同济大学在全国高校中的位置 2016年,同济大学以53.44分在全国583所本科大学中位居21名;其中人才培养总分第17名;科学研究总分第25名。 二、同济大学本科各学科、各专业排名情况 (一)自然科学 同济大学自然科学总分列全国高校第22名,a/538。在自然科学的4个学科门中,理学第25名,b+/445;工学第11名,a/469;医学第46名,c/162。同济大学没有农学本科专业。 1、理学:b+第25名/445。8个学科类8个本科专业。数学类:数学与应用数学:a第14名/249。物理学类:应用物理学:a第9名/93。化学类:应用化学:a第15名/188。生物科学类:生物信息学w:c+第4名/5。地质学类:地质学:e/11。地球物理学类:地球物理学:c+第5名/10。环境科学类:环境科学:a++第3名/112。统计学类:统计学:c+第34名/106。 2、工学:a第11名/469。12个学科类22个本科专业。地矿类:地质工程y+/16。材料类:材料科学与工程y:b+第8名/58。机械类:机械设计制造及其自动化:a++第4名/214。能源动力类:热能与动力工程:c+第23名/102。电气信息类:电气工程及其自动化:b+第13名/166;自动化:a+第8名/206;电子信息工程:b第29名/256;通信工程:b+第21

名/177;计算机科学与技术:a第20名/415。土建类:建筑学:a第4名/96;城市规划:a++第1名/77;土木工程:a++第1名/184;建筑环境与设备工程:a+第3名/92;给水排水工程:a+第2名/66。水利类:港口航道与海岸工程:e+/13。测绘类:测绘工程:b+第4名/39。环境与安全类:环境工程:a第10名/187。化工与制药类:化学工程与工艺+/158。交通运输类:交通运输:a第5名/67;交通工程:a++第1名/53;物流工程w:a++第1名/7。工程力学类:工程力学:b+第11名/51。 3、医学:c/162。2个学科类2个本科专业。临床医学与医学技术类:临床医学+/101。口腔医学类:口腔医学/47。 (二)社会科学 同济大学社会科学居全国高校第65名,b/557。在社会科学的7个学科门中,经济学第86名,c/380;法学第85名,c/361;文学第120名,c/487;管理学第25名,a/491。同济大学没有哲学、教育学、历史学本科专业。 1、经济学:c/380。1个学科类3个本科专业。经济学类:经济学+/214;国际经济与贸易:b第61名/314;金融学:c+第73名/181。 2、法学:c/361。2个学科类2个本科专业。法学类:法学:c/277。社会学类:社会学:e+/49。 3、文学:c/487。4个学科类8个本科专业。中国语言文学类:汉语言:e/37。外国语言文学类:英语:b+第34名/412;德语:a第5名/37;日语:b第68名/159。新闻传播学类:广告学+/106。艺术类:艺术设计学:e+/16;

理论与应用力学专业

理论与应用力学专业本科培养方案 一、培养目标 培养德智体美全面发展与健康个性和谐统一、富有创新精神、实践能力和国际视野的高素质力学专业人才。 学生毕业后,能在力学及相关科学领域从事科研、教学、技术和管理工作。 二、业务培养要求 1.掌握数学、物理的基础知识,具有较强的分析和演算能力; 2.掌握系统的力学基本理论知识,初步掌握力学的基本实验技能和实验分析方法;掌握一定的工程背景知识,初步学会建立简单力学模型的方法; 3.了解相近专业的一般原理和知识; 4.对本专业范围内科学技术的新发展有所了解; 5.了解国家科技、产业政策、知识产权等有关政策和法规; 6.掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法;具有一定的实验设计,创造实验条件,归纳、整理、分析实验结果,撰写论文,参与学术交流的能力。 三、主干学科及主要课程 主干学科:力学。 主要课程:数学分析、高等代数、数学物理方法、科学计算方法、程序设计、普通物理学、理论力学、材料力学、弹性力学、流体力学、振动理论、计算力学、力学实验等。 四、专业特色及专业方向 本专业学生主要学习必需的数学、物理基础知识,学习力学基础理论及某些专业方向的专门知识,加强实验能力和计算机应用能力的训练,注意培养理论分析能力和力学应用的能力,接受科学研究和工程技术应用的初步训练,具有良好的科学素养。 五、学制 一般为4年。 六、学位授予 理学学士。 七、毕业合格标准 1.具有较好的思想和身体素质,符合学校规定的德育和体育标准。 2.通过培养方案的全部教学环节,总学分达到158学分(其中理论教学145 学分,实践教学8 学分,课外培养计划5学分)。

工程力学专业本科培养方案

工程力学专业本科培养方案 一、专业概述 重庆大学工程力学本科专业于1978年开始招生,当时属于机械工程一系。1985年创建工程力学系。1998年学校院系调整后归属于资源及环境科学学院。2013年12月26日,学校成立航空航天学院,工程力学专业自2014年开始在航空航天学院招生。本专业目前拥有力学一级学科博士学位授权点,力学硕士学位授权点,力学博士后流动站,以及力学重庆市重点学科。本专业有一支出色的教学科研队伍,现有教授13人,副教授10人,讲师5人。自1978年设立工程力学专业以来,为国家培养了一大批的本科、硕士和博士毕业生。他们正在全国和世界各地的企业单位、设计单位、科研单位和高等工科院校中从事工程设计、技术开发、科研和教学等工作,为我国的现代化建设做出了重要的贡献。为适应航空航天工程相关领域的需求,加强工程力学专业向航空航天工程领域扩展,使毕业生能更好地在航空航天工程领域服务,工程力学专业增设航空航天工程方向。 二、标准学制 四年。 三、授予学位 工学学士。 四、培养目标及培养规格 培养目标: 本专业培养运用现代力学理论、先进计算技术和实验手段解决工程问题的专门人才,注重系统而扎实的科学知识与素质的培养,强调科学计算、实验与工程软件应用兼容的基础素质教育和科学研究能力学习并行的培养模式,注重必要的工程知识与基本工程训练,以满足现代科学技术发展与工程应用的要求。所培养的人才能够在与力学相关的各领域如机械、土木、材料、能源、交通、航空航天、造船、水利、化工等的企业、设计和科研院所中从事技术开发、工程设计和科学研究等工作。 培养规格及具体要求: A 知识 A1、工具性知识 具有公共外语和专业外语、计算机文化基础、计算机高级语言、文献检索等知识。 A2、人文社会科学知识 具有文学、历史、马克思主义基本原理、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想概论、思想品德修养、法律基础、形式与政策、健康教育、美学、心理学等方面的知识。 A3、自然科学知识 具有高等数学、线性代数、概率论与数理统计、数理方程、大学物理等知识。 A4、工程科学基础知识 具有机械制图、机械设计基础、电工与电子技术等知识。 A5、专业知识

城市地下空间工程专业简介与就业前景分析

城市地下空间工程专业简介与就业前景分析 江学良 地下工程教研室 一、开设城市地下空间工程专业的主要理由 1、我国城市地下空间工程具有巨大的发展前景。 近二十年来,我国城市以前所未有的速度发展加快,规模不断扩大,人口急剧膨胀,不同程度地出现了建筑用地紧张、生存空间拥挤、交通阻塞,基础设施落后、生态失衡、环境恶化等问题,成为现代城市可持续发展的障碍。开发城市地下空间是解决这些问题,实现城市可持续发展的有效途径,是城市发展的重要方向。国外发达国家的城市建设经验充分证明了这点,联合国自然资源委员会也于1981年5月正式把地下空间确定为重要的自然资源。 2.城市地下空间工程专业具有学科体系的独特性和完整性。 在大土木工程专业中可设置城市地下空间工程专业方向。但是,城市地下空间工程专业既有自身特定的内涵,又是多个学科的结合点,具有交叉性、边缘性的特征。传统的土木工程专业,主要注重地面建筑、桥梁、交通、岩土等工程,没有真正以城市地下空间利用为主轴的系统的专业建制。城市地下空间工程专业涉及到城市规划、地下建筑学、地下结构、工程地质、水文地质和地下水力学、岩土力学、环境科学、地下通风以及其它相关的市政工程如城市交通等多领域、多学科。因此,在高等学校设置城市地下空间工程本科专业,培养城市地下空间开发和利用的新型人材,是适应我国城市现代化发展对人才要求,尽快提升我国城市地下空间开发和利用的水平,使我国城市发展走上健康和繁荣的必由之路。 3.我院已积累了土木工程、工程力学和城市规划等专业丰富的教学经验,为城市地下空间工程专业的教学提供了良好的基础。 我院在土木工程专业中,开设了有关力学、土力学以及地下工程的专业课程组,并且在城市规划专业中开设了有关地下工程规划方面的课程等,积累了土木工程、工程力学和城市规划等专业丰富的教学经验。我院从2010年开始在土木工程专业开设了城市地下空间工程方向,至今年6月份已有两届毕业生,为城市地下空间工程专业的教学提供了良好的基础。 4.城市地下空间工程建设急需大量的专业技术人才。 现有的城市规划、土木工程以及工程设计和管理人员没有受过城市地下空间工程建设的全面和系统的教育,缺乏对城市地下空间利用的认识和从事城市地下空间工程建设的系统知识,因此,在城市规划、工程设计和管理上,不能很好体现地下空间利用对城市现代化的重要性,不能很好地利用城市地下空间资源来建设现代化城市。因此,城市现代化建设急需大量受过城市地下空间工程专业知识系统教育的人材。随着我国第三波地铁建设高潮的到来,首先拉动的就是地下工程技术人才的需求。 二、城市地下空间工程专业的办学条件

工程力学专业硕士研究生培养方案

工程力学专业硕士研究生培养方案 一、培养目标 根据教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的指导方针,为培养德、智、体全面发展的、能适应社会、经济和科学技术发展需要的高层次专门人才,对硕士研究生的培养提出如下要求: 1、掌握马克思主义基本理论,热爱祖国,遵纪守法,具有良好的道德品质和较强的事业心,积极为社会主义现代化建设服务。 2、树立实事求是和勇于创新的科学精神,在本门学科掌握坚实的基础理论和系统的专门知识;掌握必要的实验技能;具备必要的社会实践经验,具有从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力。 3、掌握一门外国语,并能熟练地运用于本专业。 4、具有健康的体魄。 二、研究方向 1、疲劳与断裂; 2、结构分析及优化设计; 3、力学方法在工程中的应用; 4、计算流体力学及应用; 5、非线性系统识别。 详见附表一。 三、学习年限及时间分配 1、硕士研究生的学习年限:以学分制为基础,在校学习年限2年。 2、硕士研究生的课程学习与论文工作的时间约各占一半,课程学习实行学分制,课程学习与论文工作交叉进行,完成规定的学分要求方可申请论文答辩。 3、在职人员的学习年限可适当延长,但延长时间一般不超过一年。 4、硕士研究生在校培养期间,实行学期注册制度,未注册者终止其下一阶段各培养环节内容的登记备案。 5、硕士研究生的学位论文工作,累计不应少于一年时间。 四、培养方式及方法 对硕士研究生的培养,应贯彻课程学习和科学研究相结合、两者并重的原则,实行课程学习与论文工作交叉进行的培养模式,采取导师个别指导和导师组集体培养相结合的方式进行。并在研究生入学后的1个月内组织完成确定研究生指导教师工作。 培养工作应遵循如下原则: 1、坚持马克思主义理论课学习和经常性的思想教育、道德品质教育相结合,注意提高硕士研究生思想品德修养。 2、指导教师确定后,导师应根据培养方案的要求,结合硕士生本人的基础和特长,指导硕士生制定课程学习和论文研究的培养计划。为了保证论文工作的时间和论文质量,指导教师要尽早安排研究生进入论文工作,并在第一学年安排研究生完成专业文献阅读及报告、选题、开题报告撰写等环节。 3、坚持理论联系实际、实事求是的科学作风,培养硕士研究生具有严谨的科学态度及善于思考、勇于创新的精神。 4、应贯彻启发式讲授与研究生自学相结合的培养方式,积极开展学术讨论和实验研究活动,既要注意知识的传授,更要注意对硕士研究生能力的培养;既要充分发挥教师的主导作用,又要充分调动学生个人的潜能和积极性。

能源与动力工程专业培养方案

能源与动力工程专业培养方案 (工学,能源动力类,080501) 一、培养目标 本专业以热工、力学和机械科学理论为基础,以计算机和控制技术为工具,以锅炉与热能供应、低温制冷、电厂为主要方向,培养具备能源生产、转化、利用与动力系统研发基本理论和应用技术,具备节能减排理念,能在工业、民用领域从事能源动力、人工环境、新能源研究开发、优化设计、先进制造、智能控制、应用管理等工作的创新创业型高级工程技术人才。 二、培养要求 1.知识要求 (1)具有较扎实的数学、物理等自然科学基础,熟练掌握其基本原理与方法; (2)熟练掌握一门外国语、计算机基础知识; (3)具有一定人文、社会科学基础,科学文献检索和文字表述能力; (4)比较系统、扎实地掌握本专业所必需的自然科学基础和技术科学基础的理论知识,具有一定的专业知识,相关的工程技术知识和技术经济、工业管理知识,对本专业范围的科学技术新发展及其动向有一般的了解; (5) 具有本专业所必需的制图、运算、实验、测试、计算机应用等基本技能,以及一定的基本工艺操作技能以及专业创新和创业能力。 2.能力要求 (1)具有较强的自学能力、具有综合应用各种手段(包括外语)查取资料、获取信息的基本能力;具有应用语言、文字、图件进行工程表达和交流的基本能力;至少掌握一门计算机高级语言,具有计算机应用、主要测试和试验仪器使用的基本能力。 (2)本专业学生主要学习动力工程及工程热物理的基础理论,学习各种能量转换及有效利用的理论技术,得到现代动力工程师的基本训练;具备进行动力机械与热工设备及系统的设计、运行、实验研究的基本能力。 (3)能比较熟练地阅读本专业外文书刊,了解本学科国际前沿性的科学技术最新发展动态,具有一定的创新性思维和科学研究能力。 3.素质要求 (1)热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,掌握马列主义、毛泽东思想和邓小平

物流工程专业培养方案(2011级)

物流工程专业培养方案(2011级) 一、培养目标 本专业培养系统地掌握物流工程的基础理论和现代物流技术的基本技能,具备较广领域的管理工程、机械工程和交通运输的基础知识,能在各种物流企事业单位从事物流管理、物流系统设计与规划、物流装备运用的理论研究、应用及教学、科研工作,具有社会主义觉悟、创新精神和实践能力的应用型高级管理人才和工程技术人才。 二、培养要求 1、系统地掌握物流工程的基础理论和知识及现代物流技术的基本技能; 2、具有扎实的机械工程、交通运输学科的基本理论、基础知识和基本技术; 3、掌握管理学科的基本理论、分析方法和管理技术; 4、熟悉经济建设和企业管理的有关方针、政策和法规; 5、了解物流工程的理论前沿、应用前景和发展动态; 6、获得本专业领域的工程实践训练,具有较强的计算机和外语应用能力; 7、掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有初步的科学研究和实际工作能力。 三、主干学科 机械工程、管理工程、交通运输 四、主要课程 生产企业物流、物流装备运用、机械设计基础、库存控技术;管理学、物流运筹学、现代物流学、供应链管理、第三方物流、物流系统规划与设计;交通规划、物流运输与配送 五、毕业合格标准 修完教学计划规定的全部课程和实践环节,取得全部学分,达到国家学生体质健康标准,准予毕业。 六、授予学位标准 满足学校学士学位授予条件,授予工学学士学位。

物流工程专业培养方案(2015级) 一、培养目标 培养熟悉物流工程领域基础理论,掌握现代物流技术和经营管理知识,具备“物流理论知识、懂物流运作管理、会物流业务操作、能执行物流计划”的基本素质和能力;能在各种物流企业从事物流运作管理、物流系统规划与设计、物流技术运用等工作的应用型管理人才和工程技术人才。 二、培养规格 本专业学生主要学习管理科学与工程、交通运输工程、计算机科学与技术等相关学科的基本理论和基本知识及物流管理与工程的专业知识,接受物流系统划与设计、物流运作实务等方面的基本训练,掌握物流技术运用、物流系统运作与管理等方面的基本技能。 毕业生应获得以下几方面的知识和能力: 1.掌握物流管理与工程、交通运输、机械工程、信息技术等相关学科的基本原理和基本知识。 2.熟练掌握物流工程的基本理论、方法和技术,具有进行物流系统规划与设计的基本技能,具备一定的物流管理能力。 3.熟悉国内外物流运作所涉及的工程、技术、经济管理等方面的政策、标准、法律、法规等。 4.了解国内外物流系统规划与设计、物流运作的基本模式和业务流程,了解国内外物流工程技术的发展现状及趋势。 5.具有一定的团队精神,具有组织管理能力、表达能力和沟通协调能力。 6.具有一定的知识应用能力,包括创新能力、工程实践能力、外语能力、计算机及信息技术应用能力等。 三、主干学科 管理科学与工程、交通运输工程、计算机科学与技术 四、核心课程 管理学、物流信息技术与管理、供应链管理、仓储管理与库存控制、快递物流运营、物流装备运用、生产物流运作与管理、物流系统规划与设计、物流运输与配送实务、国际物流运作与实务等。 五、主要实践性教学环节 物流认识实习、物流综合实训、仓储管理与库存控制课程设计、物流系统规划与设计课程设计、物流运输与配送实务课程设计、综合制图训练、毕业设计等。 六、毕业要求 修完教学计划规定的全部课程和实践环节,并取得全部学分,达到国家学生体质健康标准,准予毕业。 七、学制与授予学位标准 标准学制四年,满足学校学士学位授予条件,授予工学学士学位。

工程力学专业就业方向与就业前景_就业形势.doc

工程力学专业就业方向与就业前景_就业形 势 工程力学专业就业方向与就业前景_就业形势 工程力学专业就业方向与就业前景_就业形势 工资待遇 截止到12月24日,36491位工程力学专业毕业生的平均薪资为3916元,其中应届毕业生工资2000元。 就业方向 工程力学专业学生毕业后可工程力学专业本科毕业生可以从事与力学有关的科研、技术开发、工程设计和力学教学工作。去些民办的事业、企业单位从事产品的检测或开发,这类企业以机械、建筑等重工业行业为主,毕业生可在机械、土木、水利工程类企、事业单位从事设计、计算和强度分析等工作,在研制工程应用软件的高新技术公司中从事软件设计工作,在科技、教育部门从事科研、教学工作。 就业岗位 结构工程师、钢结构设计、钢结构设计师、机械工程师、幕墙设计师、研发工程师、销售工程师、结构设计师、技术销售、技术销售工程师、技术支持工程师、研发项目经理等。 城市就业指数 工程力学专业就业岗位最多的地区是上海。薪酬最高的地区

是上海。 就业岗位比较多的城市有:上海[84个]、北京[79个]、广州[34个]、武汉[32个]、深圳[25个]、杭州[20个]、重庆[20个]、东莞[18个]、天津[17个]、西安[17个]等。 就业薪酬比较高的城市有:上海[5399元]、哈尔滨[3000元]、牡丹江[2000元]等。 同类专业排名 工程力学专业在专业学科中属于工学类中的工程力学类,其中工程力学类共2个专业,工程力学专业在工程力学类专业中排名第2,在整个工学大类中排名第71位。 在工程力学类专业中,就业前景比较好的专业有:工程结构分析,工程力学,材料成型及控制工程,软件工程,土木工程,信息工程,宝石及材料工艺学,制造工程,电气工程及其自动化等。

哈工程各个专业的详细介绍

各个专业的详细介绍: 1.船舶与海洋工程专业——专业简介 本专业始于中国人民解放军军事工程学院(简称“哈军工”)的海军工程系舰船设计专业。始终保持军工特色,设有船舶性能、船舶结构、船舶设计、潜器设计、海洋工程5个专业方向。本专业涉及面广,除数学、力学外,主要还有船舶与海洋工程水动力学、船舶与海洋工程结构力学、计算机科学、材料科学、机械制造学、焊接技术及管理工程等学科。 开设的主要课程:理论力学、材料力学、船舶与海洋工程流体力学、船舶与海洋工程结构力学、船舶与海洋工程静力学、船舶与海洋工程结构物阻力与推进、船体制造工艺、船舶设计与海洋工程结构物设计原理、船舶与海洋工程结构物强度与结构设计、计算机原理及应用、机械设计、电工电子技术等。 迄今为止,本专业已为我国船舶工业培养本科生5100余人。本专业具有世界先进水平的实验设备和测试手段,拥有大型实验室,其中“风、浪、流海洋环境模拟水池(50米×50米×30米)”拥有国内唯一的X—Y航车系统,“船模实验水池”长110米,配备有三维多板造波机、大型四自由度适航仪等先进设备,是ITTC成员单位;“工程结构实验室”为世界银行贷款建设;船舶CAD/CAM实验室拥有各类主流大型造船工程应用软件和结构分析软件,为广船国际等大型造船企业设立tribon软件培训中心。本专业是国内高校首家通过英国皇家造船师协会(RINA)的评估和认证的本科专业,每年提供20名免费学生会员名额,标志着本专业的教学和实验水平得到国际认同。挪威DNV船级社、法国BV船级社、日本NK船级社等国际主要的船级社和英国皇家造船师协会(RINA)在该专业设立奖学金。近年来,本专业与美国休斯敦“能源谷”紧密联系,共同创建了“深海工程技术研究中心”,目前该中心已入围我国“111工程”计划。2006年《科技时报》评选本专业全国综合排名第一。 本专业一些分支学科的研究水平和人才培养已达到国际先进水平。历年毕业生就业统计数据表明,本专业毕业生主要到与船舶和海洋工程有关的公司及国家各部委机关,以及沿海沿江各船舶设计院、研究所和造船骨干企业工作,部分取得留学资格,被选送到美国、加拿大、英国、挪威、德国、日本、希腊等国留学深造。本专业将为有志于我国船舶事业、海洋开发事业的青年提供一流的学习环境,完备的科学研究设施。 2.港口航道与海岸工程(暂无详细介绍) 3.土木工程专业介绍 培养掌握工程力学、流体力学、岩土力学和结构设计的基本理论和基本知识,具备从事土木工程项目的规划、设计、研究开发、施工及管理的能力,能在房屋建筑工程、公路与城市道路工程、桥梁工程、隧道与地下工程、机场工程等方面从事设计、研究、施工、教育、管理、投资和技术开发的高级工程技术人才。 开设的主要课程:理论力学、材料力学、结构力学、岩土力学、流体力学、混凝土结构、砌体结构、钢结构、房屋建筑学、土木工程施工技术、土木工程施工预算、工程

求是学部2011级优异生选拔培养方案

求是学部优异生选拔方案 一、总则 求是学部优异生选拔和管理,以《天津大学优异生制度实施办法》文件要求为基础,结合求是学部人才培养目标,实行综合评判、自主选拔。 优异生选拔按照专业进行,人数原则上不超过求是学部本专业人数的20%,不设选拔下限。 二、学生个人申报 求是学部学生满足以下条件者,均可申报: 1.具有高尚的爱国主义情操和集体主义精神,社会主义信念坚定,社会责任感强,遵纪守法,积极向上,身心健康;诚实守信,学风端正,无任何剽窃他人学术成果记录; 2.无任何违法违纪受处分记录; 3.勤奋学习,刻苦钻研,前两学年加权平均成绩在求是学部本专业内排名前30%,且成绩在85分以上; 4.无不及格科目记录(包括重修记录); 申报材料: 符合申报条件的个人需提供: (1)《求是学部优异生申请信息表-2013》 (2)截至申请前一学期的个人全部成绩单 (3)学科竞赛、科技立项、发表论文、专利等证书原件及复印件 成绩单由个人从办公网获取。所有材料均应以A4纸张打印、复印。 三、学部选拔方式 1.学生必须在本人自愿申请的情况下,方可具备评选资格。 2.所有申报学生在本专业内按照以下方式计算总成绩排名,最终各专业推荐优异生资格人数不超过求是学部本专业学生数的20%(注:人数不超过5人的专业均按1人计算)。 3.总成绩计算方法: 总成绩满分为100分,包括学习成绩和复试成绩两个部分,两部分各站50%。 学习成绩为截止至申请时的加权平均成绩(即前4个学期),乘以50%计入总成绩。 复试成绩由专家评审组在面试后给出,满分为50分,取所有评审打分的平均分计入总

成绩。 复试主要考察以下几个方面: ⑴学术科研(分值为30分)。包括:参加学科竞赛获奖情况、发表的学术论文、参与的科研项目等。 ⑵综合能力(分值为10分)。包括:获得校级以上个人荣誉奖励、参加学校社团工作情况、参与寒暑期社会实践完成情况、社会志愿服务等。 ⑶临场表现(分值为10分)。 复试成绩得分以复试评委打分为准 4.优异生初选名单在学部进行为期一周公示,公示期结束后,上报学校审批。 以上《方案》解释权归求是学部。

【精品版】工程力学专业调研报告

哈工大工程力学 学生提分网发布时间:2011-01-05 通过对几届不同年级学生的调研,发现近年来的学生在大一、大二阶段就非常关注专业学习内容及其应用,未来发展的可能方向,以及毕业去向等等,力学学科本身就是科学与工程的桥梁,是大工业的基础,因此工程力学专业学生的培养与其它工科专业也有明显的不同,其它工科专业都有较为明显的工程背景,例如航空航天、机械、土木、材料、船舶水利、能源与矿业等专业,尽管这些工科领域的专业都需要一定的力学基础,但主要以各领域的工程对象为主要研究背景。 有十分确定的工程对象,而力学专业恰恰没有明确的研究对象,研究的是工程领域,甚至科学领域广泛存在的基础性、共性力学问题,这些都导致了学生仅仅从培养方案上很难认识清楚自己未来能干什么,主要从事什么样的职业,对专业的认识比较模糊,到大三阶段学生已经开始与专业教师接触,但课程还主要是专业基础课,内容还不够专业,若主讲教师再不能把课程讲得生动精彩。 都会使得学生学习目标不明确,动力不足并由此导致学生向外专业、外校的流动增加,直到大四了解会多一些,但部分学生已经没有热情、对专业的未来丧失信心,总之学生对专业的认识远远不够。 二、工程力学专业建设与教学存在的问题 1、专业招生质量不能适应力学学科对高质量生源的需。

从招生分数以及后期的培养都说明了工程力学专业生源质量较全校平均水平偏低,而力学学科本身的基础性、对数理基础要求高的特点,又决定对学生学习能力有较高的要求,这个矛盾有一定的普遍性,在全国各高校都一定程度存在。 2、专业学生培养质量需要进一步提高 1升学率偏低。不考虑学生对专业的认同程度以及生源质量,也说明在保研、考研环节的培养上还需要进一步提高。 2近几年来出现学生向外专业、外校流动增加的趋势。说明学生视野拓宽、自主选择发展方向能力增强,但也可能是学生对专业认同程度降低所致。 3毕业设计水平还不能完全令人满意。工程力学专业本科毕业设计水平逐渐改善,但还存在少部分指导教师题目陈旧落后、需要改进。 4学生创新能力的培养还需要进一步加强 全国大学生周培源力学大赛获奖者太少,获得国家级的大学生课外科技创新项目的还偏少。 3、专业本科课程师资队伍基本稳定,可继续挖掘潜力 1逐步实现了新老交替,稳定过渡,高水平年轻教师加入专业课程教学队伍。但年轻教师有一个成长期,少部分课程还缺少合适的接班人。

《工程力学》课程教学大纲

《工程力学》课程教学大纲 课程代码:070407 课程性质:专业必修总学时:32 学时 总学分:2 开课学期: 5 适用专业:化学工程与工艺 先修课程:机械制图、化工原理后续课程:化学反应工程大纲执笔人:FGFG 参加人:FGFHHH 审核人:FGFD 编写时间:2012 年8 月 编写依据:化学工程与工艺专业人才培养方案(2010 )年版 一、课程介绍 工程力学是研究有关物质宏观运动规律,及其应用的科学。综合了《理论力学》、《材料力学》、《金属学》、《机械设计》、《化工容器与设备》多门课程的部分内容,是一门多学科、理论与实用并重的机械类教学课程。这门课程有利于非机械类专业学生综合能力的培养,而又无须设置多门课程,比较符合培养复合型人才的需要,所以继化工工艺专业之后,像轻工、食品、制药、环保、能源等非机械类专业,也在开设类似或相同的课程。通过本课程的教学,使学生掌握杆件、平板、回转形壳体的基础力学理论和金属材料的基础知识,具备设计、使用和管理中、低压压力容器与化工设备的能力。 二、本课程教学在专业人才培养中的地位和作用 工程力学主要研究物体机械运动和杆件弹性变形的一般规律。它不仅是工科专业重要的技术基础课,而且是能够直接用于工程实际的技术学科。通过本课程的学习,可以开发学生的智力,培养学生敏锐的观察能力、丰富的想象能力、科学的思维能力,并为后续专业课程的学习和解决工程实际问题提供基本理论和方法。 化工、生物、轻工、食品及制药等工艺过程需要由设备来完成物料的粉碎、混合、储存、分离、传热、反应等操作。化工设备是化工、生物等工艺流程中的重要组成部分。所以,本课程是化工、生物等专业的专业课的基础。 三、本课程教学所要达到的基本目标 通过本课程的学习,使学生能够了解工程力学的基础知识,初步掌握它们在石油,化工中的基本应用,培养学生工程实践能力和创新能力,拓宽知识面,使学生进一步了解本课程。四、学生学习本课程应掌握的方法与技能 通过本门课的学习,要求学生了解内、外压容器的设计原则,掌握中、低压设计的一般方法,能准确为容器选配法兰、支座、人孔等零部件及标准件,了解塔设备、换热设备的工作原理与结构之间的关系,具备对塔设备和换热设备进行机械设计及校核的能力。 五、本课程与其他课程的联系与分工 化工机械基础是化学工程与工艺专业及应用化学等专业的一门重要专业技术基础课,是学习后续课程如化学反应工程、化工分离过程、化工工艺学的重要基础。 六、本课程的教学内容与目的要求 【第一章】物理的受力分析及其平衡条件(4学时) 1、教学目的和要求:了解如何从构件所受的已知外力求取未知外力。解决这个问题的步骤:第一步是通过受力分析,确定未知的约束反力力线方位;第二步是研究物体的受力平衡规律,利用这一规律求取未知外力。 2、教学内容: (1)力的概念及其性质 (2)刚体的受力分析 (3)平面汇交力系的简化与平衡 (4)力矩、力偶、力的平移定理

对工程力学的认识教案资料

对工程力学的认识

对工程力学的认识 工程力学是什么? 工程力学是研究有关物质宏观运动规律,及其应用的科学。工程给力学提出问题,力学的研究成果改进工程设计思想。从工程上的应用来说,工程力学包括:质点及刚体力学,固体力学,流体力学,流变学,土力学,岩体力学等。工程力学主要研究平衡现象,如气体、液体、固体的状态方程,各种热力学平衡性质和化学平衡的研究等。对于这类问题,工程力学主要借助统计力学的方法。 工程力学对非平衡现象的研究包括四个方面:一是趋向于平衡的过程,如各种化学反应和弛豫现象的研究;二是偏离平衡状态较小的、稳定的非平衡过程,如物质的扩散、热传导、粘性以及热辐射等的研究;三是远离于衡态的问题,如开放系统中所遇到的各种能量耗散过程的研究;四是平衡和非平衡状态下所发生的突变过程,如相变等。解决这些问题要借助于非平衡统计力学和不可逆过程热力学理论。 工程力学的研究工作,目前主要集中三个方面:高温气体性质,研究气体在高温下的热力学平衡性质(包括状态方程)、输运性质、辐射性质以及与各种动力学过程有关的弛豫现象;稠密流体性质,主要研究高压气体和各种液体的热力学平衡性质(包括状态方程)、输运性质以及相变行为等;固体材料性质,利用微观理论研究材料的弹性、塑性、强度以及本构关系等 现阶段,数值分析已经成为岩土工程开挖与结构建造动态过程模拟、工程结构优化设计和稳定性分析的最有利手段。本研究方向主要研究各种数值分析方法,包括有限元法、边界单元法、离散单元法、不连续变形分析法和问题反分析方法和优化设计等在岩土和结

构工程中的应用。重点在于应用上述方法合理、准确地模拟和分析、解决岩土和结构工程中的实际问题。要求培养的人才必须具有坚实的数学、力学基础,通晓数值分析的基本原理和方法,有不断发展现有的分析理论和技术,使之具有更加广泛的实用性和更高的精度的能力。同时还应具有编制实用程序软件的能力。 这门专业的就业前景怎么样呢? 本专业是力学与现代机械、水利、土木、生物、材料、航空航天工程应用相结合的综合性专业,研究机器与结构的设计思想和分析方法,应用理论、计算和实验等手段为设计的可靠性和经济性提供科学的依据,在国民经济建设中起重要作用。本专业毕业生是上述领域中企业和研究单位必需的人才。 它的培养目标就是让学生具有以下能力,应具有雄厚的数学、力学理论基础和分析能力;熟练掌握理论、计算和实验等研究方法和工具。在企业及研究机构中,能够成为厚基础、宽口径、胜任强度、振动和计算机仿真等方面与力学相关的工程设计、技术开发及技术管理等工作的高级技术人员,并为培养高层次力学研究及软件开发人才打下基础。 这个专业还有自己的特色,重视工程中常用的基础方法训练,具有适应面广阔的特点。主要培养方向为:结构分析软件应用方向,突出国际知名软件的应用和特殊分析软件开发方面的培养;结构工程方向,突出对建筑、水利和机械结构的强度与安全进行分析方面的培养。 。对于这个专业的就业情况,毕业生可在机械、土木、水利工程类企、事业单位从事设计、计算和强度分析等工作,在研制工程应用软件的高新技术公司中从事软件设计工作,在科技、教育部门从事科研、教学工作。也可以继续攻读力学、机械、土木与经济管理学科的研究生。 我们如何学好这门课呢? 1. 需要的预备知识:力学和数学是密切相关的,因此要想学好工程力学必须首先掌握相关的高等数学知识。工程力学中涉及到的高等数学的主要知识点包