博物馆场地分析

东莞松山湖艺术博物馆场地分析

一、松山湖科技园区位分析

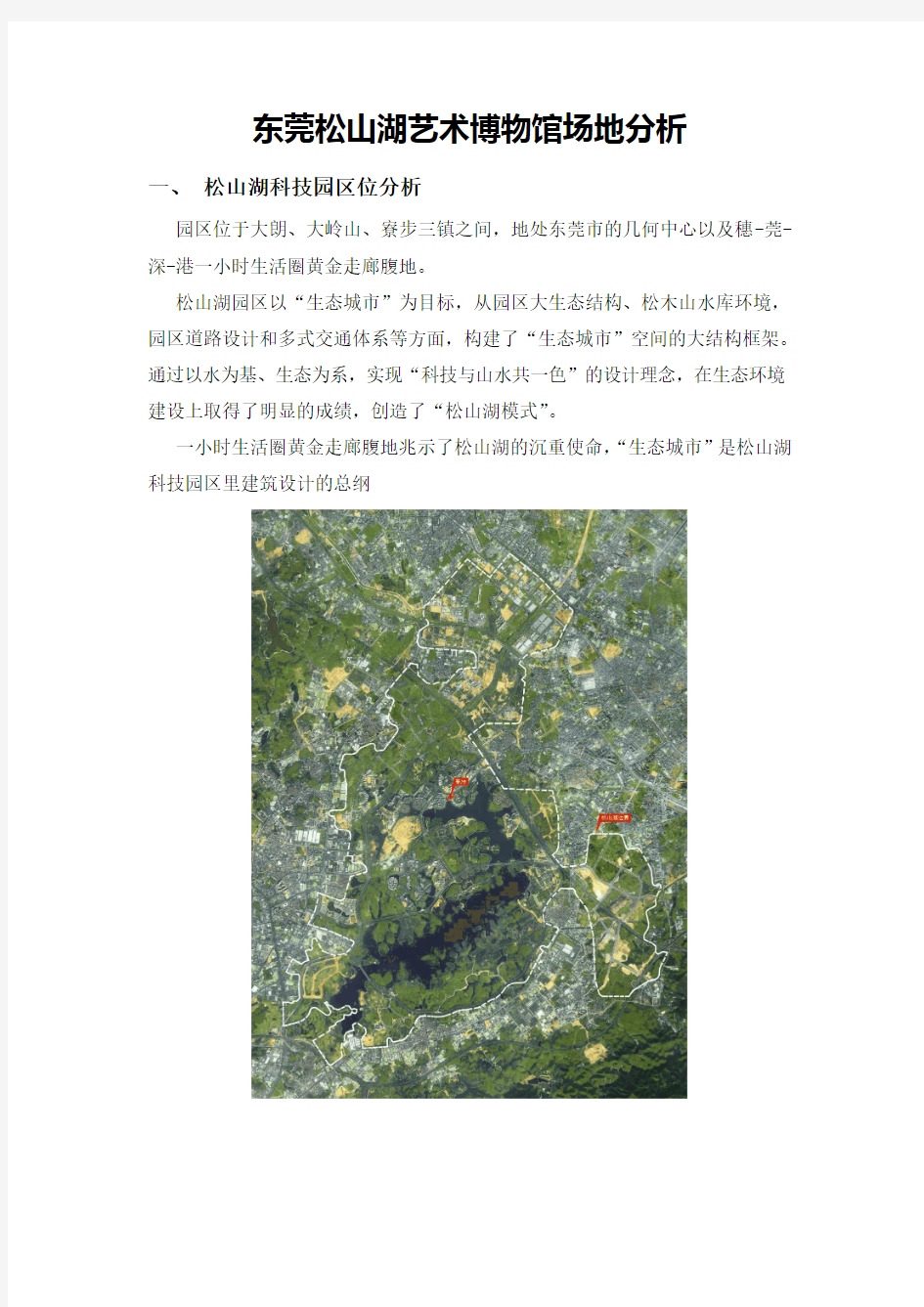

园区位于大朗、大岭山、寮步三镇之间,地处东莞市的几何中心以及穗-莞-深-港一小时生活圈黄金走廊腹地。

松山湖园区以“生态城市”为目标,从园区大生态结构、松木山水库环境,园区道路设计和多式交通体系等方面,构建了“生态城市”空间的大结构框架。通过以水为基、生态为系,实现“科技与山水共一色”的设计理念,在生态环境建设上取得了明显的成绩,创造了“松山湖模式”。

一小时生活圈黄金走廊腹地兆示了松山湖的沉重使命,“生态城市”是松山湖科技园区里建筑设计的总纲

二、基地环境

●基地周围环境

基地与国云大厦、东莞市粤港技术培训中心,广东电子工业研究院、东莞市泰通科技实业公司、中国科学院云计算中心电子所、雨林木风计算机科技公司等蕴含大量高素质科研人员的科研机构毗邻。

●基地周边建筑分析(图)

基地附近有两座现代化建筑,松山湖图书馆,为线性排布,松山湖学术交流中心,两者均是体块穿插丰富,极具雕塑感的造型。;深灰色的图书馆与白色的交流中心交相辉映,如何让艺术博物馆融入这片环境,与这黑白两幢建筑和谐共处,在设计中需要多加考虑。

因此,新建的艺术馆其造型

1、可以以体块穿插的手法设计,一方面与周边建筑协调,另一方面与艺术馆的性质切合。

2、也可以简化造型,使环境不至于混乱。

基地详情

基地原是一片荔枝林,从古自今,荔枝就与东莞有着不解之缘。荔枝林的去留或利用,是一个值得思考的问题

基地与荔枝林设想:

a.荔枝木遮荫,荔枝木下荔枝桌椅;

b.荔枝荫停车场;

C.荔枝木作为建筑材料或设计结合荔枝相关等

D.保留部分荔枝林,作为休息空间,室外景观

●水域

在基地附近,有一大一小两个水塘,水塘的作用可以引起局部小气候,设计时若运用的好,不仅可以使之成为一道亮丽的风景,同时还可以促进通风,在节能环保方面给设计加分。

三、地域性分析

●岭南地区气候炎热,潮湿多雨,通风散热,遮荫避雨是岭南地域性对建筑的要求。

●遮荫避雨的手法:风雨廊道、庭院

四、景观分析

湖景资源最大化,若条件允许,建议保留一部分荔枝林,将剩余荔枝林与两个湖作为后花园,满足人们的景观需求的同时为艺术馆提供一个相对宁静的环境。

五、交通分析

1. 人流(2个来源:红棉路、科研区)

2. 车流(3个来源:红棉路、礼宾路)

3. 入口设置

车流方向

辅路

红棉路,通向新城路的交通要道,且周边有较多的高新产业,因此车流量较大;基地东北侧有两个停车场,(图中蓝色图块所示),为周边建筑所用,因此,该侧的辅路在上下班时期车流量会很多。

结合上述分析,艺术馆的功能布局大体如下图所示,主入口开向红棉路,展览区在基地西北侧,该侧有成片的荔枝林和水池,景观较好;东北侧为办公区,靠近辅道和停车场。

小组成员:

丘柏青 201241410213 郑宜武 201251208113 钟喜 201251208106

入口

展览区

办公区

苏州博物馆设计元素赏析

苏州博物馆设计元素赏析 摘要:苏州博物馆新馆,在建筑风格上力求体现苏州文化传统,又积极探索现代建筑符号与传统建筑韵味相融合。其对于新技术、新材料的运用,使整座建筑富有与众不同的技术美感。苏州博物馆新馆设计,还实现了形式美与功能美的深度融合。通过对苏州博物馆新馆建筑设计进行初步研究,探索与讨论在现代博物馆建筑设计中如何组织传统和现代的元素,达到创造性地继承与发展传统建筑文化以及充分利用现代新技术的意图,并试图寻找各种设计元素在室内中的表达。 关键字:苏州博物馆设计元素传统建筑现代建筑 博物馆新馆的设计结合了传统的苏州建筑风格,把博物馆置于院落之间,使建筑物与其周围环境相协调。博物馆的主庭院等于是北面拙政园建筑风格的延伸和现代版的诠释。 新的博物馆庭院,较小的展区,以及行政管理区的庭院在造景设计上摆脱了传统的风景园林设计思路。而新的设计思路是为每个花园寻求新的导向和主题,把传统园林风景设计的精髓不断挖掘提炼并加入现代的元素。使得博物馆新馆既有文化内涵的体现,又有时代感的体现。 苏州博物馆吸取了中国博大精深的传统室内文化,它的诸多设计手法,如人性化设计,与自然亲密相联;实用与美观相结合,独到的光线处理;重视室外环境对室内的“背景”效用,丰富的装饰等等。苏州博物馆现代中式家居风格的格调、气度与内涵,是从时代特色、科技应用与民族气质中去探索的。首先,现代中式家居风格的建立是一个系统而长期的工程,需要社会各界包括设计界、学术界等的共同努力,从设计观念上打开对传统的现代化思路;其次,同时也是重要的一点就是要提高设计师对中国传统文化的认识,在此基础上,才能做到对传统的内涵真正的理解,才能使传统特色和时代特征有机地融合到现代室内空间中。在室内设计领域中,现代室内设计的审美层次将由着重对纯形式美感的追求发展成为强调兼容文化意义的表现。浅层的物质文化,富有时代性,是最活跃的因素,发展快;深层的精神文化则最富民族性,相对稳定,变化最慢。苏州博物馆在各方面精益求精,即使一块石头,一块方砖,都是经过详细的测量得来的,不得不赞叹其精湛。 室内设计是为现代人服务,必然要求能够体现现代的时代感,传统风格室内设计也不例外。时代感不仅指时间、时代概念,也指空间和地理概念。现代建筑之所以永远走在建筑整体发展的前列,体现了建筑文化发展的时代脉搏,因为它的基本原则是:运用新材料、新技术、满足新功能需要。所以它体现了时代的意义。而反观我们的室内设计,风格上若完全以传统中式的形式则较难与家具及室内陈设相协调。因而设计师要注意寻求传统与现代的切入点,通过各种途径,如材料,技术,功能等方面来诠释传统中蕴涵的现代感。贝聿铭通过现代铁艺的家具,以及简洁大方的手笔,将现代建筑与古代建筑完美的结合。 入口处的新馆大门为玻璃重檐两面坡式金属梁架结构,既含有传统建筑文化中大门的造型元素-重檐,又以现代材料-钢架、玻璃,赋予其崭新的风格。尽管白色粉墙将成为博物馆新馆的主色调,以此把该建筑与苏州传统的城市机理融合在一起,但是,那些到处可见的、千篇一律的灰色小青瓦坡顶和窗框将被灰色的花岗岩所取代,以追求更好的统一色彩和纹理。 博物馆屋顶设计的灵感来源于苏州传统的坡顶景观一一飞檐翘角与细致入微的建筑细部。然而,新的屋顶已被重新诠释,并演变成一种新的几何效果。玻璃屋顶将与石屋顶相互映衬,使自然光进入活动区域和博物馆的展区,为参观者

苏州博物馆新馆赏析

贝聿铭苏州博物馆设计理念分析苏州是一座有着2500多年历史的古城,是中国文化南方地域文化的代表。然而,时代在发展,社会在进步,人们需要新的生活环境和时代气息。新世纪的苏州需要一个新起点和新的标志,这个标志应该是传统文化与现代意识的和谐:既有传承,又有创新,现代与传统兼顾,“苏味”与现代并存的现代主义特征。苏州博物馆新馆正是以这种审美要求进行建筑艺术设计探索的典型。 和谐之美 毕达哥拉斯认为美是“数的和谐”。一语切入了美的本质,“数的和谐”实际上是“信息的和谐”。美是一种信息现象.美不是一般的信息,而是和谐的信息,是信息的有序组合。序生美,美是序的显示。苏州博物馆新馆位于拙政园与狮子林之间,被浓郁的传统苏州园林气息所笼罩,贝聿铭深谙美是和谐之道,没有选择另辟蹊径,而是沿袭传统的中国风,与周围的环境连成一片,融为一体。中国人讲求顺其自然,崇尚山水相依的和谐之美,在苏州博物馆的设计中,山水亭台,花草木石,应有尽有,且其排列与摆放没有像现代风格那样追求个性,而是选择了“道法自然”,精心布置,却似天成。个人觉得这就是贝聿铭所追求的和谐之美。 有用之美 苏格拉底认为“美即有用”。从这个意义上说,贝聿铭则可谓是用上了一切能用的元素。贝聿铭被誉为光与影的魔术师,而对光和空间的利用也是他毕生追求的理念。在结构上,棚顶由过去的木梁、木

椽构架的系统被现代的开放式钢架结构取代,钢架配合木作及涂料生成的效果,让建筑的形式感凸显简洁利落的现代之美。在玻璃屋顶下还有金属遮阳片和怀旧的木作构架,它们既合理有效地控制并遮挡了进入展区的太阳光线,对光线实现漫射或折射,避免产生眩光,又以其结构形式成为一种棚下的装饰构件,一举两得。这种空间的处理手法为苏州博物馆的西廊与西侧展览室前的长廊内带来了绝佳的光环境,被称为是体验“让光线作设计”的至佳场所。这种丰富的的光影变化弥补了苏州博物馆室内空间的举架不能太高的局限,使一层楼左右高度的空间和长廊不觉沉闷。 由于苏州博物馆旁边的拙政园是苏州著名的历史文物,一砖一瓦都不能动,而拙政园诺大的白墙与苏州博物馆周围的景物极不和谐,面对这个难题,贝聿铭匠心独运,变废为宝,以墙为纸,以石为笔,创作了一幅三维的水墨画。如今,当人们游览苏州博物馆时,总是对贝聿铭创造的这种有用之美赞叹不已!

展览是功能分析和空间分析的综合

总裁专栏| 展览是功能分析和空间分析的综合 关键 2016-01-13首发于弘博网 本期弘博名家邀请到北京洛德国际文化发展公司总裁关键先生(博士,原自然博物馆研究员,室主任,中国古生物学会副秘书长,加拿大LORD文化资源资产管理公司中国总裁),请他以丰富的自然博物馆、科技馆展览经验谈谈他对策展的思考。他介绍了自己做展览的流程,从调查前的准备,到调查研究,再到基于此的功能分析和空间分析,以及力求通过搭建社会资源众筹共享平台,寻求一种创新性的运作模式变革“自然中心”的理念。 弘博网(以下简称“弘”):请您结合丰富的做自然博物馆展览的经验,谈谈您在策展的思路? 关键(以下简称“关”):作为一个策展人或者说一个策划人,需要具备一个很强的能力——功能分析。展览需要综合功能分析和空间分析。 功能分析是什么?就是策展人想做的、通过文字在大纲上体现出来的东西,这是它的功能——这个展览需要告诉大家什么东西,想让人知道什么。还有,我们要告诉观众A,需要解读A。但是我们有自己的解读,通过展览是否能够让公众同样地理解A和对它的解读,这是不一定的。因为策展人有他的专业、经验以及无法避免的片面性。所以一定要保证策展人想说的内容能得到社会上的一些验证,让社会人理解它在说什么。就好比我要说眼镜,从结构、演化历史来讲,我认为我说清楚了,那么观众是不是理解了这不一定。比如我要说眼镜的历史,我就要把不同时期眼镜的样子都摆出来,进行强调,打上灯光,或者再做个场景或者高科技,帮助人去理解你想说得。所以功能包括你想说的东西和你想如何表现成公众理

解的你想说的东西。这一点不得不说,有些博物馆做得好,但是大部分博物馆做的不好。这可能与我国的展览设计制度有关,专业人员只完成大纲,也就是完成了第一步功能,而第二步是由非专业人员(大多是艺术工作者)去完成的原因。 空间分析方面,目前国内博物馆常见有以下三方面问题: 1.展厅分布。比如我们在做黑龙江省博物馆时发现,他们的新展厅与基本陈列所在的旧展厅相隔很远,所以我们就对此做了重新规划。 2.动线关系。这是指你要走多远才能看到你想看到的东西,保证展厅在功能上的连续性。 3.缓冲关系。现在国内博物馆很多都是一个厅接着一个厅,没有休息的地方,没有照顾到观众的身体状况和兴趣。国内公共设施,包括商店和咖啡厅往往都集中在大厅,但是国外往往是在结束参观一个展厅后就会有咖啡厅或者商店,这样更加人性化。这些应该都是在开始进行展厅设计时候首先进行考虑的问题。所以最好是博物馆在开始建筑前就有一个整体策划。比如中国国家海洋馆在规划时候,如果说这里将来要放一个大船,那么这边空间就会设计的特别大。但是大多数博物馆的建筑和内容都是分离的。建筑公司直接把建筑做了,也不会考虑内部陈设,只会看那个建筑外形,也不知道以后里面会放什么,这就导致后来做内容就只能去迁就建筑形式了。展览传达的与观众接收的信息经常不一致 弘:请您详细谈谈观众接收到的信息并非展览希望传达的这种问题的具体表现情况,应该怎么克服呢? 关:有些人想的用简单的文字来说清楚,但是说不清。举个例子,陕西自然博物馆曾经用很多展柜来做动物展,原计划在展柜里面放些弓箭,然后写说明牌,希望大家保护动物。但实际上调查时候发现70%的观众不看说明,所以相反的他们以为是在狩猎。如果你给人

苏州博物馆分析

苏州博物馆 苏州博物馆新馆是贝聿铭的封刀之作。新馆选址在苏州古城内,紧依古典建筑和园林—它北倚世界文化遗产拙政园,东临全国重点文物保护单位忠王府,南对苏州“文化长 廊”起点东北街,西接城市干道齐门路,以一水池为中心。 二、平面功能分布 苏州博物馆是以中轴线对称的东、中、西三路布局,新馆建筑群被分成三大块:中央部分为入口、中央大厅和主庭院;西部为博物馆主展区;西部的展厅分别由两个中心联系起来 ,东部则布置一个方形露天院落 , 围绕它的为现代美术画廊、教育设施、茶水服务以及行政管理功能房等。 三、周围环境的融合 为充分融入所在街区环境,把博物馆置于院落之间,沿袭苏州民居粉墙黛瓦的基本元素,使建筑与周围环境相协调。苏州博物馆以地面一层为主,采用地下一层,局部安排二层高度。三条轴线的布局与忠王府格局十分和谐,而且建筑采用院落式与周边相应,从平面看不出什么差异。庭院隔北墙直接衔接着拙政园的补园,新旧园林景观融为一体。 四、建筑结构 建筑大量使用玻璃和开放式钢结构,代替了苏州传统的木质材质。 五、建筑内部 1、大门入口 新馆大门为玻璃和金属结构, 既有传统建筑文化中大门的造型元素, 又以现代材料赋予其崭新的风格。进入后,前厅以较小的空间压缩视角,与后面进入庭院形成强烈的空间对比,有先抑后扬之感。入口有一条明显的路线将游览者引向山水庭院,有玻璃材质的圆形入口,庭院景色若影若现。 2、中央大厅 大厅是博物馆的核心,连接着前厅与庭院。是整个 建筑群的最高高度。贝聿铭 将中庭设计成八角形,其中,三角形与菱形也是主要的 造型元素,由于形体多变,透 过顶窗照射进来的阳光形成了有趣且微妙的光影效果。正对入口的是一整面落地玻璃,外面的园林景色一览无余,成为中庭最引人入胜的风景。两侧的墙面上有两个菱形的窗洞,可以看到外部景观。

苏州博物馆分析

苏州博物馆分析报告 课程:材料工艺学 班级:10级环艺4班

苏州博物馆 贝聿铭先生:美籍华人建筑师,他的祖辈是苏州望族,他曾在家族拥有的苏州园林狮子林里度过了童年的一段时光。其父是中国银行创始人之一------贝祖怡。10岁随父亲来到上海,1935年远赴美国留学,先后在麻省理工学院和哈佛大学学习建筑,于1955年建立建筑事务所,1990年退休。 贝聿铭作品以公共建筑、文教建筑为主,被归类为现代主义建筑,善用钢材、混凝土、玻璃与石材,代表作品有美国华盛顿特区国家艺廊东厢、法国巴黎罗浮宫扩建工程、中国香港中国银行大厦,苏州博物馆,近期作品有卡达杜哈伊斯兰艺术博物馆。 1983年,他获得了建筑界的“诺贝尔奖”——普利兹克奖建筑奖。 苏州博物馆新馆建设是苏州市“十五”期间的重点项目之一,受到社会各方面的极大关注。在市委、市政府的直接领导和高度重视下,经过多方努力,85岁高龄的世界著名建筑大 师贝聿铭先生欣然接受市委、市政府的盛情邀请,亲自担任苏州博物馆的新馆设计,并于2002年4月30日正式签定了设计协议。贝聿铭先生以擅长设计博物馆而享誉全世界,他曾 应肯尼迪总统遗孀杰奎琳的邀请设计过肯尼迪图书馆 应密特郎总统之邀设计过卢浮宫博物馆,都获得了巨大成功,成为不朽的经典之作。贝先生在中国设计博物馆是第一次。正 因为如此,贝聿铭先生在家乡苏州设计博物馆引起了全球传媒的关注。 聿铭先生的设计思想和专家组提出的“中而新,苏而新”的设计思路,经过一年

的紧张工作,先后完成了概念性方案设计和初步设计。 博物馆新馆的设计结合了传统的苏州建筑风格,把博物馆置于院落之间,使建筑物与其周围环境相协调。博物馆的主庭院等于是北面拙政园建筑风格的延伸和现代版的诠释。 新的博物馆庭院,较小的展区,以及行政管理区的庭院在造景设计上摆脱了传统的风景园林设计思路。而新的设计思路是为每个花园寻求新的导向和主题,把传统园林风景设计的 精髓不断挖掘提炼并形成未来中国园林建筑发展的方向。 尽管白色粉墙将成为博物馆新馆的主色调,以此把该建筑与苏州传统的城市肌理融合在一起,但是,那些到处可见的千篇一律的灰色小青瓦坡顶和窗框将被灰色的花岗岩所取代, 以追求更好的统一色彩和纹理。博物馆屋顶设计的灵感来源于苏州传统的坡顶景观一一飞檐翘角与细致入微的建筑细部。然而,新的屋顶已被重新诠释,并演变成一种新的几何效 果。玻璃屋顶将与石屋顶相互映衬,使自然光进入活动区域和博物馆的展区,为参观者提供导向并让参观者感到心旷神怡。玻璃屋顶和石屋顶的构造系统也源于传统的屋面系统, 过去的木粱和木椽构架系统将被现代的开放式钢结构、木作和涂料组成的顶棚系统所取代。金属遮阳片和怀旧的木作构架将在玻璃屋顶之下被广泛使用,以便控

苏州博物馆赏析

苏州博物馆新馆参观报告 ●摘要信息: 苏州博物馆新馆是著名建筑师贝律铭先生的杰作,是白墙黑瓦的江南建筑风格和规整的几何图形建筑特色的完美结合,整个博物馆在庄重典雅的外表下不失清越灵动。可以说,苏州博物馆既是文物展厅,又是江南园林。 ●基本信息: 苏州博物馆位于江苏苏州市区东北,成立于1960年元旦。馆址分两部分,旧馆是太平天国忠王府(李秀成官邸)原址,新馆由著名建筑师贝聿铭设计,于2006年建成开放。苏州博物馆是一座集现代化馆舍建筑、古建筑与创新山水园林三位一体的综合性博物馆。 图1 苏州博物馆的地理位置(引自:谷歌地图) ●简要介绍: 苏州博物馆投资达3.39亿元,新馆建筑和相伴的忠王府古建筑交相辉映,总建筑面积26500平方米,其中忠王府建筑面积7500平方米,地面一层为主,局部二层;新馆建筑面积19000平方米,为充分尊重所在街区的历史风貌,博物馆新馆采用地下一层,地面也是以一层为主,主体建筑檐口高度控制在6米之内;中央大厅和西部展厅安排了局部二层,高度16米。“修旧如旧”的忠王府古建筑作为苏州博物馆新馆的一个组成部分,与新馆建筑珠联璧合,从而使苏州博物馆新馆成为一座集现代化馆舍建筑、古建筑与创新山水园林三位一体的综合性博物馆。 整体布局上,苏州博物馆新馆巧妙地借助水面,与紧邻的拙政园、忠王府融会贯通,成为其建筑古典风格的延伸。新馆建筑群坐北朝南,被分成三大块:中央部分为入口、中央大厅和主庭院;西部为博物馆主展区;东部为次展区和行政办公区。这种以中轴线对称的东、中、西三路布局,和东侧的忠王府格局相互映衬,十分和谐。新馆与原有拙政园的建筑环境既浑然一体,相互借景、相互辉映,符合历史建筑环境要求,又有其本身的独立性,以中轴线及园林、庭园空间将两者结合起来,无论空间布局和城市机理都恰到好处。 ——引自百度百科·苏州博物馆 ●建筑分析:

数字博物馆需求分析

需求分析 需求分析就是分析软件用户的需求是什么。如果投入大量的人力,物力,财力,时间,开发出的软件却没人要,那所有的投入都是徒劳。如果费了很大的精力,开发一个软件,最后却不满足用户的要求,从而要重新开发过,这种返工是让人痛心疾首的。需求分析具有决策性,方向性,策略性的作用,他在软件开发的过程中具有举足轻重的地位。简言之,需求分析的任务就是解决“做什么”的问题,就是要全面地理解用户的各项要求,并准确地表达所接受的用户需求。 3.1 总体目标 本网站的系统总体目标是为了实现玉器与青铜器的数字化博物馆管理。通过网站实现文物的在线浏览包括对其所属拍卖行、重量、价格、简介查看等多项功能。其中主要是管理员对文物管理的实现和用户的分类浏览的实现:前台:用户在线浏览所有玉器和青铜器文件,按商品名称搜索相关文物,以及对商品各项详细资料查看的操作。后台:管理员对玉器和青铜器的管理操作及新上传文物的功能;管理员对拍卖行的新增、删除操作;对数字博物馆首页网站公告的更新。以上功能都一一实现。建成一个功能齐全、合理、完善的数字博物馆网站。 3.2 具体目标 根据上述总体目标需求,该系统分为以下两大部分:

1.网站前台,实现玉器及青铜器的分类管理,藏品的在线浏览,拍卖行信息的查看,及藏品的在线搜索的的功能。 2.网站后台,完成玉器及青铜器的添加、浏览及删除的功能,完成对网站基本信息的管理,完成对拍卖行信息的管理,可以添加及删除拍卖行的相关信息,可以更新网站的公告。 3.3 数据流程图及功能分析 3.3.1 数据流图基本概念 数据流程图是软件工程学和管理信息系统科学中的概念,它描述的是一个具体的业务处理系统的信息来源,存储,处理和信息将要流到何处去的全面情况,它可以辅助计算机专业人员更好的了解现有系统的一些状况,但还需要一些工具来补充系统的流程细节。 数据流程图(DFD----Data Flow Diagram)是描绘系统的逻辑模型,图中没有任何具体的物理元素,只是描绘信息在系统中流动和处理的情况。就是采用图形方式来表达系统的逻辑功能、数据在系统内部的逻辑流向和逻辑变换过程,是结构化系统分析方法的主要表达工具。是描述系统数据流程的工具,它将数据独立抽象出来,通过图形方式描述信息的来龙去脉和实际流程。 表3.1 数据流图符号说明

论文博物馆展示设计分析报告

论文博物馆展示设计分 析报告 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

博物馆展示设计分析 博物馆名称:现代艺术博物馆。 博物馆定位:将现代艺术作品进行展示,新旧艺术的传承与融合,展示东方艺术魅力 博物馆展览内容:展示绘画作品为主,包括雕塑,版画,摄影,印刷品,商业设计,电影,建筑,家具及装置艺术等项目。 博物馆展览主题:融合距离 关键字:现代艺术博物馆距离混合视觉趣味桥梁与沟通思考论文主题:博物馆空间规划创造距离混合的视觉趣味 博物馆作为展示人类文明的窗口,集中收藏了人类历史文化的精髓。他应该是文化历史、哲学理念、主体创意、艺术应用和美工技巧的有机统一。它用自己所特有的艺术语言,营造出与展览主题相统一的氛围,诠释历史文化精髓的深刻内涵,让每一位参观者在高雅的艺术享受中品味人类历史文化的光辉遗产。 对公益化物品之观赏独立分离的趣味是我们文化所特有的,就如同博物馆是观赏活动发生其中的空间或机构也是我们文化所特有的一样。我以为,博物馆只是一种看的方式,当物品的文化因素服从博物馆最支持的东西时,才能做到这一点。所以,对于博物馆的设计一直以来都是各界设计师思考的问题,检验博物馆成功的一种方式是人们在博物馆中走动的自由和观看的兴趣,而没有无处不在的耳机所提供观众与展品之间的强制调节。距离的混合,一方面一方面带着人类的亲近感和共通力,另一方面是观看17世纪荷兰风景和20世纪非洲雕塑一样的体验。

的设计都带有明显的社会时代特征,如何搞好博物馆的室内设计工作是体现博物馆生命力和存在价值的根本体现。典型的历史及文化艺术遗存物既是历史的"确证",又是形象思维中文化意义上的"象征符号"。典型象征符号是维系形式设计与内容设计和谐统一的重要线索。 现代行业博物馆发展迅速,以现代艺术博物馆来说纽约现代艺术博物馆是做得比较成功的案例,纽约现代艺术博物馆The Museum of Modern Art(简称MOMA),在当今冠有现代艺术头衔的博物馆家族里,纽约现代艺术博物馆首屈一指,其闻名程度,可以让它在全称里不加地名以示区别,直呼现代艺术博物馆,人们先想到座。在纽约范围以内,不少人略称为“现代“或者它的英文简称。落在纽约市曼哈顿城中,位于曼哈顿第53街(在第五和第六大道之间),是当今世界最重要的现当代美术博物馆之一。艺术博物馆的主体建物,在当时是由建筑师菲利浦?葛文和爱德华?斯顿设计的,外观具有典型国际风格的水平与垂直线条。对建筑同行来说,它与“国际式“一词的紧密联系,使它具有极其特殊的历史形象。在20世纪末年,“解构主义“建筑展的举行,让它在颠覆自身历史形象的同时,显示出前瞻及诱导建筑和艺术发展的持续野心。过去70年间,在收藏、运营、策划和馆舍建设与改造方面经历的变化,人析这一规模庞大的混血建筑综合体在保守的外表之下,力求平衡艺术、技术和社会时尚多方面因素的努力。博物馆采用玻璃幕墙设计,将各种元素艺术种子合理规划,室外的景致融入馆内,做到人与景的距离的融合。

浅析苏州博物馆

论文:浅析苏州博物馆 摘要:苏州博物馆的设计充分考虑到了周边的环境关系,虽然采用的是现代的建筑材料,但是从形式符号上沿袭苏州民居粉墙黛瓦的基本元素,由此来统一与临近建筑空间之间的组合关系.由于中国的民居以低层建筑居多,因此"不高、不大‘不突出”是贝聿铭在确定苏州不无关总体规划时提出来的大体方向。这样使新馆从色彩、高度’体量及风格上都能温和地融入到保存完好的传统风貌中。 关键词:贝聿铭、苏州博物馆、粉墙黛瓦、形式、融合、几何。 在苏州的实习过程中,我印象最深刻的就是苏州博物馆,现在就我眼中的苏州博物馆谈一谈。 苏州博物馆是中国地方历史艺术性博物馆。位于江苏省苏州市 东北街。1960年建立,2006年10月建成新馆,馆址为太平天国忠王 李秀成王府遗址。面积8000多平方米,分东、西、中3路,中路立 体建筑为殿堂型式,梁坊满饰苏式彩绘,入口处侧门,有文征明手 植紫藤,内部东侧有太平天国古典舞台等,是全国重点文物保护单 位。 苏州博物馆的设计者是贝聿铭,他是美籍华人建筑师,1983年普利兹克奖得主,被誉为“现代建筑的最后大师”。贝聿铭为苏州望族之后,1917年出生于广东省广州市,父亲贝祖贻曾任中华民国中央银行总裁,也是中国银行创始人之一。贝聿铭作品以公共建筑、文教建筑为主,被归类为现代主义建筑,善用钢材、混凝土、玻璃与石材,代表作品有美国华盛 顿特区国家艺廊东厢、法国巴黎罗浮宫扩建工程、中国 香港中国银行大厦,苏州博物馆等等。 苏州博物馆新馆是贝聿铭先生的得意之作。新馆在 交通流线设计上巧妙地运用了多种流线设计。新馆分成 中部,西部和东部三大体块,并以中部为中轴线。中轴 线上自南至北依次布置有主出入口,庭院,中央大堂及 主庭院;西部为博物馆主展区,东部为临时站区,贵宾 接待,图书馆稽查室等。3个体块以中央大堂为放射区,以西部和东部进行围合,基本布局呈放射式。新馆西部南面的几个展区也有放射式的特征。

苏州博物馆藏宣德炉赏析

苏州博物馆藏宣德炉赏析 文献记载古人薰香习俗最早见于商代,考古材料最早见于战国。到了汉代,汉武帝西征,西域各国与中原联系日益密切,经贸往来也逐渐增多,国外名贵的香料随之涌人。当时用铜制作的薰炉十分流行,又因为薰炉冒出来的烟,飘飘渺渺,如同仙境,所以薰炉的炉盖常常被制作成仙山“博山”的形状,称为“博山炉”。香料的增多导致薰炉的大量制作,不过自魏晋南北朝以后,制瓷业迅速发展,而铜器衰弱,薰炉大多用瓷器或其他材料制成,且制作粗糙,工艺水平不高。明宣德三年(公元1428年)初,宣宗因收到当时泰国进贡来的数万斤精美的“风磨铜”,乃思郊坛、太庙及内廷所在陈列的鼎彝祭器,式样鄙陋,乖远古制,即下达谕旨,勒令工部及礼部等官员,研拟利用贡铜

铸制鼎彝之事,“风磨铜”即为“宣炉”的主要原料。 “宣德炉”之所以能成为后来人们热衷于收藏和玩赏的精品及民间竞相仿制的对象首先最引人注目的是它的皮色。冒襄《宣德歌注》云:“宣炉最妙在色,假色外炫,真色内融,从黯淡中发奇光,……即纳之污泥中,拭去如故。”《帝京景物略》载:宣炉色五等,谓栗色、茄皮色、棠梨色、褐色,而以藏经纸色为最。 其次是器型,“宣炉”的形制,是宣宗谕示礼部及太常寺(宗庙)礼监诸官,仿造北宋时《宣和博古图录》与《考古图》诸书中所绘的铜器以及内库所藏宋代柴窑、汝窑、官窑、哥窑、钧窑、定窑的瓷器款式之典雅者,写进呈拣选,以便照依原样,勒限铸成。宣宗原称之为“鼎”,因“彝”是泛指祭祀的用器,从《宣德彝器图谱》中看到的83种鼎彝图形,鼎有18种,名符其实的“炉”有38种,而其他的如兽形、鹤形、鬲、簋、

篮等器型也都称“炉”,它们全属祭器,而后人看到的炉为多,就渐渐称为“宣炉”或“宣德炉”了。宣炉造型虽参照了古代铜器和瓷器,但又创造出极其独特的风格,形式丰富多样,即细节上充分注意,对宣炉的口、耳、边、足等局部均精心为之,仅炉耳就有狮首、羊首、螭龙、冲天、朝板、竹节、双鱼等五十多种,口有盘口、荷花、海棠、菊瓣等十余种,足有乳足、象足、石榴足、圈足、羊足等四十余种,可谓洋洋大观。 第三为款识:“宣炉”铭款的位置,大多是铸在炉底的下中央,也有在炉前的口下居中处,或在几炉的一侧,阴印阳文,有小篆铭款,有欧阳询体的楷书。字数有“宣”“宣德”“宣德年制”“大明宣德年制”等,而其中的“德”字中”心”上一横笔都被省略,这可能是因尊宣宗皇帝之故而特予讳省的,而六字楷书款的“?u”字中,下面的“衣”字一点与上半部的“制”连为一体,即在此字

苏州博物馆分析

AO i 苏州博物馆 苏州博物馆新馆是贝聿铭的封刀之作。 新馆选址在苏州古城内,紧依古典建筑和园 林一它北倚世界文化遗产拙政园,东临全国重点文物保护单位忠王府,南对苏州“文 化 长廊”起点东北街,西接城市干道齐门路,以一水池为中心。 、平面功能分布 苏州博物馆是以中轴线对称的东、中、西三路布局,新馆 建筑群被分成三大块:中央部分为入口、中央大厅和主庭院; 西部为博物馆主展区;西部的展厅分别由两个中心联系起来 , 东部则布置一个方形露天院落,围绕它的为现代美术画廊、教 育设施、茶水服务以及行政管理功能房等。 三、周围环境的融合 屮iftm V <9 J||P - -HiSHE 農 J. iufi> b mr 立平先国忠王府 AM *

为充分融入所在街区环境,把博物馆置于院落之间,沿袭苏州民居粉墙黛瓦的基本元素,使建筑和周围环境相协调。苏州博物馆以地面一层为主,采用地下一层,局部安排二层高度。三条轴线的布局和忠王府格局十分和谐,而且建筑采用院落式和周边相应,从平面看不出什么差异。庭院隔北墙直接衔接着拙政园的补园,新旧园林景观融为一体。 四、建筑结构 建筑大量使用玻璃和开放式钢结构,代替了苏州传统的木质材质 五、建筑内部 1、大门入口 新馆大门为玻璃和金属结构,既有传统建筑文化中大 门的造型元素,又以现代材料赋予其崭新的风格。进入 后,前厅以较小的空间压缩视角,和后面进入庭院形成强烈 的空间对比,有先抑后扬之感。入口有一条明显的路线将游 览者引向山水庭院,有玻璃材质的圆形入口,庭院景色若影 若现。 2、中央大厅 大厅是博物馆的核 心,连接着前厅和庭院。 是整个建筑群的最高高 度。贝聿铭将中庭设计成 八角形,其中,三角形和 菱形也是主要的造型元素, 由于形体多变,透过顶窗 照射进来的阳光形成了有趣且微妙的光影效果。正对入口的是一整面落地玻璃,外面的园林景色一览无余,成为中庭最引人入胜的风景。两侧的墙面上有两个菱形的窗洞,可以看到外部景观。 3、庭院 庭院巧妙地运用水面,全馆的中心池塘对 岸是拙政园的白墙,白墙之下是贝聿铭“以壁 为纸,以石为墨”的石片假山,直曲石桥连着 各个建筑,庭院还有一个现代结构的八 角凉亭,整个庭院极具苏州园林韵味。

论文博物馆展示设计分析 报告

博物馆展示设计分析 博物馆名称:现代艺术博物馆。 博物馆定位:将现代艺术作品进行展示,新旧艺术的传承与融合,展示东方艺术魅力 博物馆展览内容:展示绘画作品为主,包括雕塑,版画,摄影,印刷品,商业设计,电影,建筑,家具及装置艺术等项目。 博物馆展览主题:融合距离 关键字:现代艺术博物馆距离混合视觉趣味桥梁与沟通思考 论文主题:博物馆空间规划创造距离混合的视觉趣味 博物馆作为展示人类文明的窗口,集中收藏了人类历史文化的精髓。他应该是文化历史、哲学理念、主体创意、艺术应用和美工技巧的有机统一。它用自己所特有的艺术语言,营造出与展览主题相统一的氛围,诠释历史文化精髓的深刻内涵,让每一位参观者在高雅的艺术享受中品味人类历史文化的光辉遗产。 对公益化物品之观赏独立分离的趣味是我们文化所特有的,就如同博物馆是观赏活动发生其中的空间或机构也是我们文化所特有的一样。我以为,博物馆只是一种看的方式,当物品的文化因素服从博物馆最支持的东西时,才能做到这一点。所以,对于博物馆的设计一直以来都是各界设计师思考的问题,检验博物馆成功的一种方式是人们在博物馆中走动的自由和观看的兴趣,而没有无处不在的耳机所提供观众与展品之间的强制调节。距离的混合,一方面一方面带着人类的亲近感和共通力,另一方面是观看17世纪荷兰风景和20世纪非洲雕塑一样的体验。 的设计都带有明显的社会时代特征,如何搞好博物馆的室内设计工作是体现博物馆生命力和存在价值的根本体现。典型的历史及文化艺术遗存物既是历史的"确证",又是形象思维中文化意义上的"象征符号"。典型象征符号是维系形式设计与内容设计和谐统一的重要线索。 现代行业博物馆发展迅速,以现代艺术博物馆来说纽约现代艺术博物馆是做得比较成功的案例,纽约现代艺术博物馆The Museum of Modern Art(简称MOMA),在当今冠有现代艺术头衔的博物馆家族里,纽约现代艺术博物馆首屈一指,其闻名程度,可以让它在全

苏州博物馆设计分析

} 苏州博物馆新馆设计 摘要:中国古代建筑作为中国的一种载体,主要通过建筑布局、建筑、建筑、建筑等来展示丰富而深邃的文化内涵。苏州博物馆新馆设计中的轴线、院落布局以及贴合环境的设计手法使中国传统文化得以体现。新馆成功的将现代功能溶于古建筑群之中,其古而新的建筑形式蕴含着本土化与现代性融合下的创新。 苏州博物馆新馆的成功将现代社会功能溶于古建筑群之中,其古而新的建筑形式蕴含着本土化与时代化融合下的创新。苏州博物馆新馆设计由贝幸铭及其事务所设计。新馆最终选址在苏州古城内,而且紧依古典建筑和园林—它北倚世界文化遗产拙政园,东临全国重点文物保护单位忠王府,南对苏州“文化长廊”起点东北街,西接城市干道齐门路。这样具有挑战性的基地环境,不论对建筑师、还是对于生活在古城的居民、甚至对苏州古城的整体风貌以及基地周边的原有环境都是一种考验。当查阅了关于贝老苏州博物馆新馆设计的相关资料、报道后,对于贝老贯穿在建筑设计过程中的整体观、自然观、发展观甚是敬佩。而这种反映在旧建筑改扩建设计中的尊重、尊重传统建筑文化的理念正好映射出作为东方建筑文化重要组成部分的中国传统文化的精华。 1中国传统建筑文化 ( 建筑文化是一种学习。从社会成员的角度看,人类天生并不完善,建筑文化不仅提供了一个人居环境,而且提供了一个思想与行为的习得之所。建筑反映出人类的文化系统—宗教、科学、艺术、、、等综合的观念和认识,通过世世代代的学习,人类形成了各自不同的群体特质。 中华传统建筑文化大厦,是由许多材料部件构成的,他们并包容了我国数千年物质文明和精神文明的精华,又影响到我国数千年意识形态的方方面面。中国古代建筑作为这种意识形态的一种载体,具有很高的文化内涵,在世界建筑文化之中,自成体系,独具风格。 2苏州博物馆新馆设计 新馆的设计结合了传统的苏州建筑风格,把博物馆置于院落之间,使建筑与周围环境相协调。博物馆的主庭院等于是北面拙政园建筑风格的延伸和现代诊释。

苏州博物馆设计元素赏析知识分享

苏州博物馆设计元素 赏析

苏州博物馆设计元素赏析 摘要:苏州博物馆新馆,在建筑风格上力求体现苏州文化传统,又积极探索现代建筑符号与传统建筑韵味相融合。其对于新技术、新材料的运用,使整座建筑富有与众不同的技术美感。苏州博物馆新馆设计,还实现了形式美与功能美的深度融合。通过对苏州博物馆新馆建筑设计进行初步研究,探索与讨论在现代博物馆建筑设计中如何组织传统和现代的元素,达到创造性地继承与发展传统建筑文化以及充分利用现代新技术的意图,并试图寻找各种设计元素在室内中的表达。 关键字:苏州博物馆设计元素传统建筑现代建筑 博物馆新馆的设计结合了传统的苏州建筑风格,把博物馆置于院落之间,使建筑物与其周围环境相协调。博物馆的主庭院等于是北面拙政园建筑风格的延伸和现代版的诠释。 新的博物馆庭院,较小的展区,以及行政管理区的庭院在造景设计上摆脱了传统的风景园林设计思路。而新的设计思路是为每个花园寻求新的导向和主题,把传统园林风景设计的精髓不断挖掘提炼并加入现代的元素。使得博物馆新馆既有文化内涵的体现,又有时代感的体现。 苏州博物馆吸取了中国博大精深的传统室内文化,它的诸多设计手法,如人性化设计,与自然亲密相联;实用与美观相结合,独到的光线处理;重视室外环境对室内的“背景”效用,丰富的装饰等等。苏州博物馆现代中式家居风格的格调、气度与内涵,是从时代特色、科技应用与民族气质中去探索的。首先,现代中式家居风格的建立是一个系统而长期的工程,需要社会各界包括设计界、学术界等的共同努力,从设计观念上打开对传统的现代化思路;其次,同时也是重要的一点就是要提高设计师对中国传统文化的认识,在此基础上,才能做

我国科技类博物馆发展的现状分析和问题思考

我国科技类博物馆发展的现状分析和问题思考 谢莉娇徐善衍* (清华大学科技与社会研究所,北京100084) [摘要]根据《全民科学素质行动计划纲要(2006-2010-2020年)》和《科普基础设施发展规划(2008-2010-2015)》中的概念界定,科技类博物馆是指以面向社会公众开展科普教育为主要功能,主要展示自然科学和工程技术科学以及农业科学、医药科学等内容的博物馆。其中包括科学技术馆(科学中心)、自然博物馆、天文馆、工程技术博物馆等。近10年来,我国科技类博物馆在增量建设和内容建设方面有了较大进展,但因其涉及学科、行业门类的多样性、管理体制的多头化、运行体制的单一性和展教方式的简单化,使其在运行发展中还存在很多问题,受到诸多制约。对其现状的厘清和思考有利于我国科技类博物馆的可持续健康发展,更好地履行和发挥科普场馆的科学传播与普及功能。 [关键词]科技类博物馆现状问题思考 [中图分类号] G269 [文献标识码] A [文章编号] 1673-8357(2010)04-0035-06 The Status Quo and Problems of the Development of Chinese Science and Technology Museum Xie Lijiao Xu Shanyan (Center for Science,Technology and Society,Tsinghua University, Beijing 100084) Abstract:Museums categorized under the sort of science and technology in China embrace science and technology museums(science centers),natural history museums,planetaria,industrial(thematic)museums,engineering and technology museums,and some others. Over the past decade,Chinese science and technology museum has made great progress both in incremental construction and content construction. But due to the diversity of the sub-categories,multiple-governance system in management,mono-pattern in operation and the simplistic approach of exhibition services,there are many constraints and problems for such museums. To Clarify their status quo and ponder over those problems will defenitely contribute to the sustainability of the healthy development of the museums,as well as the better fulfillment and exertion of their function in popularizing science and technology. Keywords:science and technology museum;the status quo;problem;ponder CLC Numbers:G269 Document Code:A Article ID:1673-8357(2010)04-0035-06 科技类博物馆是我国科普资源中的重要组成部分,以其互动性和体验式为特征的动态展教方式,更多地发挥了对公众的科学普及、提高公众科学素质的科普功能。 1 近年来我国科技类博物馆建设发展取得的成绩 改革开放以来,我国经济社会的快速发展为科技类博物馆建设提供了良 收稿日期:2009-04-10 基金项目:中国科协科普专项资助项目“我国科技类博物馆现状及其发展对策研究”。 * 徐善衍,中国科协-清华大学科学传播与普及研究中心理事长,教授,中国自然科学博物馆协会理事长,

苏州博物馆资料(1)

苏州博物馆 苏州博物馆是地方历史艺术性博物馆。1960年建立,位于江苏省苏州市东北街。馆址为太平天国忠王李秀成王府遗址。面积约有8000多平方米,分东、西、中3路,中路立体建筑为殿堂型式,梁坊满饰苏式彩绘,入口处侧门,有文征明手植紫藤,内部东侧有太平天国古典舞台等,是全国重点文物保护单位。2006年10月建成新馆,设计者为著名的建筑设计大师贝聿铭。 建筑特色: 投资达3.39亿元的新馆建筑和相伴的忠王府古建筑交相辉映,总建筑面积26500平方米,其中忠王府建筑面积7500平方米,地面一层为主,局部二层;新馆建筑面积19000平方米,为充分尊重所在街区的历史风貌,博物馆新馆采用地下一层,地面也是以一层为主,主体建筑檐口高度控制在6米之内;中央大厅和西部展厅安排了局部二层,高度16米。“修旧如旧”的忠王府古建筑作为苏州博物馆新馆的一个组成部分,与新馆建筑珠联璧合,从而使苏州博物馆新馆成为一座集现代化馆舍建筑、古建筑与创新山水园林三位一体的综合性博物馆。 在整体布局上,新馆巧妙地借助水面,与紧邻的拙政园、忠王府融会贯通,成为其建筑风格的延伸。新馆建筑群坐北朝南,被分成三大块:中央部分为入口、中央大厅和主庭院;西部为博物馆主展区;东部为次展区和行政办公区。这种以中轴线对称的东、中、西三路布局,和东侧的忠王府格局相互映衬,十分和谐。新馆与原有拙政园的建筑环境既浑然一体,相互借景、相互辉映,符合历史建筑环境要求,又有其本身的独立性,以中轴线及园林、庭园空间将两者结合起来,无论空间布局和城市机理都恰到好处。 新馆正门对面的步行街南侧,为河畔小广场。小广场两侧按“修旧如旧”原则修复的一组沿街古建筑,古色古香,成为集书画、工艺、茶楼、小吃等于一体的公众服务配套区。设计风格: 博物馆新馆的设计结合了传统的苏州建筑风格,把博物馆置于院落之间,使建筑物与其周围环境相协调。博物馆的主庭院等于是北面拙政园建筑风格的延伸和现代版的诠释。 新的博物馆庭院,较小的展区,以及行政管理区的庭院在造景设计上摆脱了传统的风景园林设计思路,而新的设计思路是为每个花园寻求新的导向和主题,把传统园林风景设计的精髓不断挖掘提炼并形成未来中国园林建筑发展的方向。 尽管白色粉墙将成为博物馆新馆的主色调,以此把该建筑与苏州传统的城市机理融合在一起,但是,那些到处可见的、千篇一律的灰色小青瓦坡顶和窗框将被灰色的花岗岩所取代,以追求更好的统一色彩和纹理。博物馆屋顶设计的灵感来源于苏州传统的坡顶景观一一飞檐翘角与细致入微的建筑细部。然而,新的屋顶已被重新诠释,并演变成一种新的几何效果。玻璃屋顶将与石屋顶相互映衬,使自然光进入活动区域和博物馆的展区,为参观者提供导向并让参观者感到心旷神怡。玻璃屋顶和石屋顶的构造系统也源于传统的屋面系统,过去的木梁和木椽构架系统将被现代的开放式钢结构、木作和涂料组成的顶棚系统所取代。金属遮阳片和怀旧的木作构架将在玻璃屋顶之下被广泛使用,以便控制和过滤进入展区的太阳光线。

苏州博物馆设计分析

苏州博物馆新馆设计 摘要:中国古代建筑作为中国的一种载体,主要通过建筑布局、建筑、建筑、建筑等来展示丰富而深邃的文化内涵。苏州博物馆新馆设计中的轴线、院落布局以及贴合环境的设计手法使中国传统文化得以体现。新馆成功的将现代功能溶于古建筑群之中,其古而新的建筑形式蕴含着本土化与现代性融合下的创新。 苏州博物馆新馆的成功将现代社会功能溶于古建筑群之中,其古而新的建筑形式蕴含着本土化与时代化融合下的创新。苏州博物馆新馆设计由贝幸铭及其事务所设计。新馆最终选址在苏州古城内,而且紧依古典建筑和园林—它北倚世界文化遗产拙政园,东临全国重点文物保护单位忠王府,南对苏州“文化长廊”起点东北街,西接城市干道齐门路。这样具有挑战性的基地环境,不论对建筑师、还是对于生活在古城的居民、甚至对苏州古城的整体风貌以及基地周边的原有环境都是一种考验。当查阅了关于贝老苏州博物馆新馆设计的相关资料、报道后,对于贝老贯穿在建筑设计过程中的整体观、自然观、发展观甚是敬佩。而这种反映在旧建筑改扩建设计中的尊重、尊重传统建筑文化的理念正好映射出作为东方建筑文化重要组成部分的中国传统文化的精华。 1中国传统建筑文化 建筑文化是一种学习。从社会成员的角度看,人类天生并不完善,建筑文化不仅提供了一个人居环境,而且提供了一个思想与行为的习得之所。建筑反映出人类的文化系统—宗教、科学、艺术、、、等综合的观念和认识,通过世世代代的学习,人类形成了各自不同的群体特质。 中华传统建筑文化大厦,是由许多材料部件构成的,他们并包容了我国数千年物质文明和精神文明的精华,又影响到我国数千年意识形态的方方面面。中国古代建筑作为这种意识形态的一种载体,具有很高的文化内涵,在世界建筑文化之中,自成体系,独具风格。 2苏州博物馆新馆设计 新馆的设计结合了传统的苏州建筑风格,把博物馆置于院落之间,使建筑与周围环境相协调。博物馆的主庭院等于是北面拙政园建筑风格的延伸和现代诊释。 在苏州博物馆的顶端加入尖角。因此又带有了些许欧式风格元素。但是在中间的镂空墙上又一次充分体现了中国古代的艺术气息。

大师贝聿铭先生的苏州博物馆优秀设计

网上调研之苏州博物馆新馆设计 引言 1中国传统建筑文化 建筑文化是一种学习。从社会成员的角度看,人类天生并不完善,建筑文化不仅提供了一个人居环境,而且提供了一个思想与行为的习得之所。建筑反映出人类的文化系统—宗教、科学、艺术、、、等综合的观念和认识,通过世世代代的学习,人类形成了各自不同的群体特质。 中华传统建筑文化大厦,是由许多材料部件构成的,他们并包容了我国数千年物质文明和精神文明的精华,又影响到我国数千年意识形态的方方面面。中国古代建筑作为这种意识形态的一种载体,具有很高的文化内涵,在世界建筑文化之中,自成体系,独具风格。 2苏州博物馆新馆设计 新馆的设计结合了传统的苏州建筑风格,把博物馆置于院落之间,使建筑与周围环境相协调。博物馆的主庭院等于是北面拙政园建筑风格的延伸和现代诊释。 在苏州博物馆的顶端加入尖角。因此又带有了些许欧式风格元素。但是在中间的镂空墙上又一次充分体现了中国古代的艺术气息。

所以经过改动的博物馆,又有中国元素。又有西方气息。充分展示了国际设计大师的艺术手法。 苏州博物馆的设计充分考虑到了周边的环境关系,虽然采用的是现代的建筑材料,但是从形式符号上沿袭苏州民居粉墙黛瓦的基本元素,由此来统一与临近建筑空间之间的组合关系.由于中国的民居以 低层建筑居多,因此"不高、不大‘不突出”是贝聿铭在确定苏州不无关总体规划时提出来的大体方向。这样使新馆从色彩、高度’体量及风格上都能温和地融入到保存完好的传统风貌中。 2.2院落布局基于传统规划思想之上的建筑单体的组合以及浓 于伦理的传统,独具中国传统文化的庭院文化应运而生。贯穿新馆设计之中的东、西两侧的院落式组合和周边的传统合院式住宅相互呼应、协调统一。 2.3环境设计从新馆设计中,我们首先可以解读到的是和城市肌理的密切关系,这种在城市肌理上的嵌合,而廊窗外的一个个庭院,由窗取景,若隐若现。而所有的组织,则是以非常简明、便捷、出神入化的建筑语言来表达的。 在水面处理上,从博物馆大门进去,从八角形中央大厅后往西走,首先看到的是一个别具一格的室内水幕墙和荷花池。一座曲折的石桥将水面分隔成大小不等的空间,为了使死水变活,将北墙西北一角设计得细水潺潺,仿佛由拙政园西引水而出。而为了增加水面的情趣,