溶解度随温度变化曲线

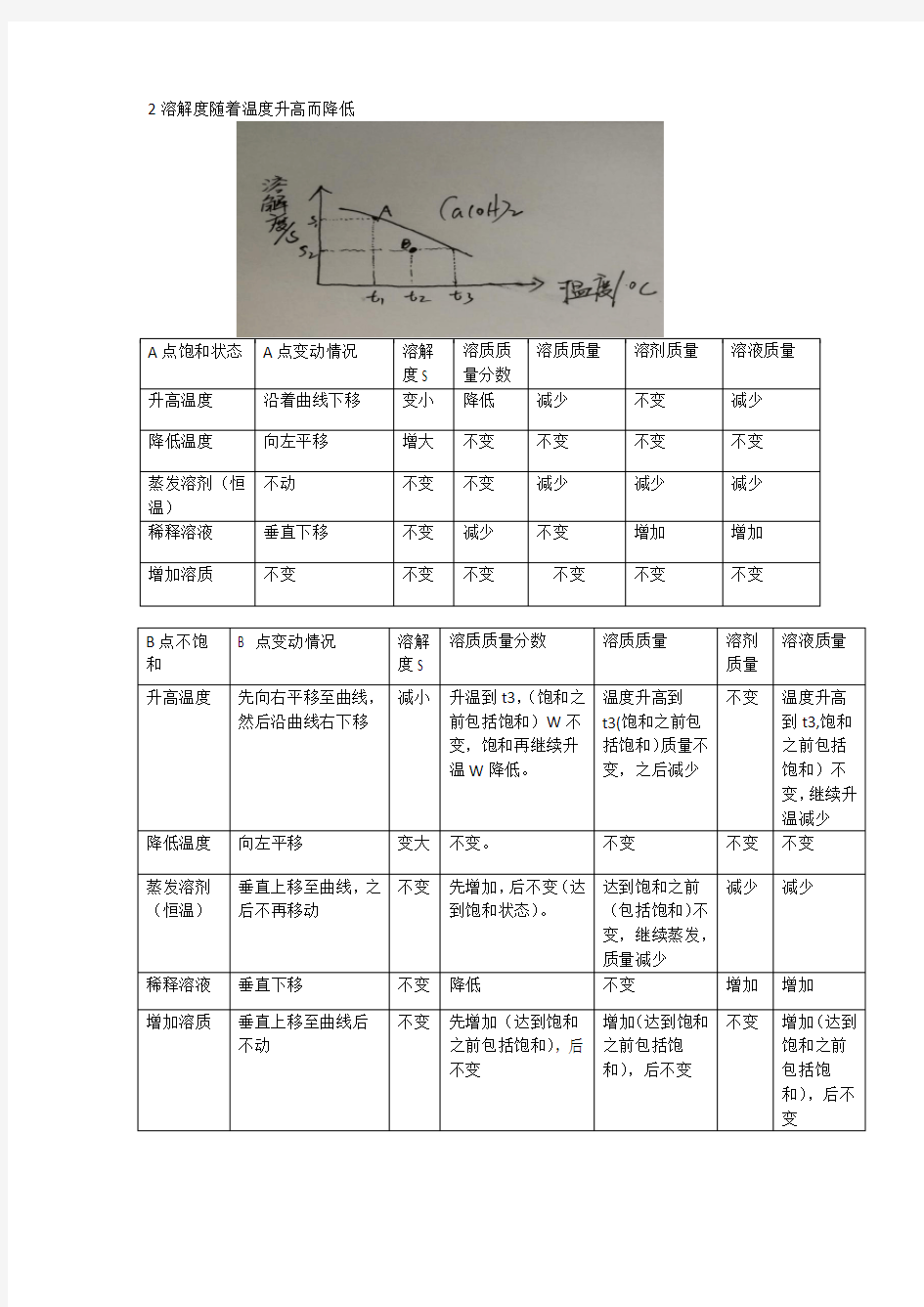

2溶解度随着温度升高而降低

A点饱和状态A点变动情况溶解溶质质溶质质量溶剂质量溶液质量

子夜太阳高度和日太阳高度变化规律

子夜太阳高度和周日太阳高度变化规律探讨 洛阳市第十九中学 王安周 (邮编:471000) 摘 要:从太阳高度的概念入手,采用公式衍生和几何推导相结合的方法,推导出子夜太阳高度的计算模型,结合球面三角公式和计算模型对太阳高度变化规律进行了探讨。结果表明:非极昼区,子夜太阳高度由直射点关于球心的对称点所在纬度为中心南北对称分布;北半球各地子夜太阳高度最小值出现在夏至日;日太阳高度变化速率具有非线性特征等。 关键词:正午太阳高度;子夜太阳高度;日太阳高度;极昼区 太阳高度是指太阳光线与地平面的夹角,受地球公转、自转、黄赤夹角等因素影响,太阳高度随纬度、季节、时刻有规律变化。杨长青、孔祥群、赖月喜等对正午太阳高度公式推导和变化规律、黄赤交角变化对正午太阳高度影响、正午太阳高度的实际运用、正午太阳高度制作模型、等太阳高度线图判读等进行了深入探讨[1-3],但子夜太阳高度计算和规律探讨较少。借助球面立体几何、天体物理等知识对子夜太阳高度计算模型进行了推导,结合实际计算和图形分析对子夜太阳高度和日太阳高度变化规律进行探讨。 一、子夜太阳高度的计算模型 正午太阳高度为地方时12时太阳光线与地平面夹角,是一天中最大的太阳高度,正午太阳高度知识在生活中用处较多,如楼间距计算、房屋朝向、太阳能热水器集热板最宜倾角、物影变化、季节判读、地方时计算等,但是正午太阳高度计算及其应用是教学重难点,通过二分日全球正午太阳高度分布图来探讨正午太阳高度分布规律(图1)。 图1 二分日全球正午太阳高度分布由图1可知,春/阳高度分布由赤道(直射点所在的纬线为中心)向南北两侧递减;正午太阳高度同为66°34′、0°的纬度分布均有两个,推理可知,正午太阳高度分布具有对称性,对称轴为直射点所在的纬线,距对称轴的纬度距离相等;0°、23°26′N 、90°N 正午太阳高度分别为90°、66°34′、0°,表明其变化是以直射点所在纬度为中心,纬度每远离中心1°则正午太阳高度相应递减1°,推导出190H H α-=?=?o (公式中1H 为所求地的正午太阳高 度,α?表示所求地与太阳直射点的纬度之差);影响因素仅有纬度,因此同一纬线具有相同的正午太阳高度。 子夜太阳高度是指地方时0时的太阳高度角,是一天中太阳高度日变化的最小值。 本文系河南省基础教育教学研究课题《普通高中地理新课程典型课例再研究 》。

热敏电阻温度特性的研究带实验数据处理

本科实验报告 实验名称:热敏电阻温度特性的研究 (略写) 实验15热敏电阻温度特性的研究 【实验目的和要求】 1. 研究热敏电阻的温度特性。 2. 用作图法和回归法处理数据。 【实验原理】 1. 金属导体电阻 金属导体的电阻随温度的升高而增加,电阻值t R 与温度t 间的关系常用以下经验公式表示: )1(320 ++++=ct bt t R R t α (1) 式中t R 是温度为t 时的电阻,0R 为00=t C 时的电阻,c b ,,α为常系数。 在很多情况下,可只取前三项: )1(20bt t R R t ++=α (2) 因为常数b 比α小很多,在不太大的温度范围内,b 可以略去,于是上式可近似

写成: )1(0t R R t α+= (3) 式中α称为该金属电阻的温度系数。 2. 半导体热敏电阻 热敏电阻由半导体材料制成,是一种敏感元件。其特点是在一定的温度范围内,它的电阻率T ρ随温度T 的变化而显著地变化,因而能直接将温度的变化转换为电量的变化。一般半导体热敏电阻随温度升高电阻率下降,称为负温度系数热敏电阻,其电阻率T ρ随热力学温度T 的关系为 T B T e A /0=ρ (4) 式中0A 与B 为常数,由材料的物理性质决定。 也有些半导体热敏电阻,例如钛酸钡掺入微量稀土元素,采用陶瓷制造工艺烧结而成的热敏电阻在温度升高到某特定范围(居里点)时,电阻率会急剧上升,称为正温度系数热敏电阻。其电阻率的温度特性为: T B T e A ?'=ρρ (5) 式中A '、 ρ B 为常数,由材料物理性质决定。 对(5)式两边取对数,得 A T B R T ln 1 ln += (6) 可见T R ln 与T 1 成线性关系,若从实验中测得若干个T R 和对应的T 值,通过作图法可求出A (由截距A ln 求出)和B (即斜率)。 3. 实验原理图

气温日较差和年较差随纬度变化曲线图的解释swasky

气温日较差和年较差随纬度变化曲线图的解释 气温较差亦称气温振幅。指一日内或一年内最高气温与最低气温的差值。一日的最高气温与最低气温的差值称日较差或日振幅;一年的最高气温与最低气温的差值称年较差或年振幅。气温较差是辨别每个地区气候类型的重要标志之一。例如,日较差及年较差都很大的地区属于大陆性气候;相反,则属于海洋性气候。气温年较差是高纬大于低纬。气温日较差是低纬大于高纬,当然这是大规律(气温日较差和年较差随纬度变化如下图:①是大陆纬度年较差;②是海洋纬度年较差;③是大陆上纬度日较差;④是海洋纬度日较差。),简要解释如下。 气温日较差和年较差随纬度变化曲线图 (1)气温的年变化 气温的年变化和日变化一样,在一年中月平均气温有一个最高值和一个最低值。就北半球来说,中、高纬度内陆地区月平均最高温度在7月份出现,月平均最低温度在1月份出现。海洋上的气温以8月为最高,2月为最低。一年中月平均气温的最高值与最低值之差,称为气温年较差。 影响气温年较差的因素有以下几条。 (a)纬度气温年较差随纬度的升高而增大。这是因为随纬度的增高,太阳辐射能的年变化增大。低纬度地区气温年较差很小,高纬度地区气温年较差可达40~50℃。 (b)海陆由于海陆热特性不同,对于同一纬度的海陆相比,大陆地区冬夏两季热量收入的差值比海洋大,所以大陆上气温年较差比海洋大得多,一般情况下,温带海洋上年较差为11℃,大陆上年较差可达20~60℃。图中①是大陆纬度年较差,②是海洋纬度年较差。 (c)距海远近由于水的热特性,使海洋升温和降温都比较缓和,距海洋越近,受海洋的影响越大,气温年较差越小,越远离海洋,受海洋的影响越小,气温年较差越大。 此外,地形及天气等对气温年较差的影响与对气温日较差的影响相同。

电阻率和表面电阻率

高阻计法测定高分子材料体积电阻率和表面电阻率 2010年03月07日10:37 admins 学习时间:20分钟评论 0条高分子材料的电学性能是指在外加电场作用下材料所表现出来的介电性能、导电性能、电击穿性质以 及与其他材料接触、摩擦时所引起的表面静电性质等。最基本的是电导性能和介电性能,前者包括电导(电导率γ,电阻率ρ=1/γ)和电气强度(击穿强度Eb);后者包括极化(介电常数εr)和介质损耗(损耗因数tg δ)。共四个基本参数。 种类繁多的高分子材料的电学性能是丰富多彩的。就导电性而言,高分子材料可以是绝缘体、半导体和导体,如表1所示。多数聚合物材料具有卓越的电绝缘性能,其电阻率高、介电损耗小,电击穿强度高,加之又具有良好的力学性能、耐化学腐蚀性及易成型加工性能,使它比其他绝缘材料具有更大实用价值,已成为电气工业不可或缺的材料。高分子绝缘材料必须具有足够的绝缘电阻。绝缘电阻决定于体积电阻与表面电阻。由于温度、湿度对体积电阻率和表面电阻率有很大影响,为满足工作条件下对绝缘电阻的要求, 必须知道体积电阻率与表面电阻率随温度、湿度的变化。 表1 各种材料的电阻率范围 材料电阻率(Ω·m) 材料电阻率(Ω·m) 超导体导体≤10-810-8~10-5半导体绝缘体10-5~107 107~1018 除了控制材料的质量外,测量材料的体积电阻率还可用来考核材料的均匀性、检测影响材料电性能的 微量杂质的存在。当有可以利用的相关数据时,绝缘电阻或电阻率的测量可以用来指示绝缘材料在其他方面的性能,例如介质击穿、损耗因数、含湿量、固化程度、老化等。表2为高分子材料的电学性能及其研 究的意义。 表2 高分子材料的电学性能及测量的意义 电学性能电导性能 ①电导(电导率γ,电阻率ρ=1/γ) ②电气强度(击穿强度Eb) 介电性能 ③极化(介电常数εr) ④介电损耗(损耗因数tanδ) 测量的意义实际意义 ①电容器要求材料介电损耗小,介电常数大,电气强度高。 ②仪表的绝缘要求材料电阻率和电气强度高,介电损耗低。 ③高频电子材料要求高频、超高频绝缘。 ④塑料高频干燥、薄膜高频焊接、大型制件的高频热处理要求材料 介电损耗大。 ⑤纺织和化工为消除静电带来的灾害要求材料具适当导电性。理论意义研究聚合物结构和分子运动。 1 目的要求 了解超高阻微电流计的使用方法和实验原理。 测出高聚物样品的体积电阻率及表面电阻率,分析这些数据与聚合物分子结构的内在联系。 2 原理 名词术语 1) 绝缘电阻:施加在与试样相接触的二电极之间的直流电压除以通过两电极的总电流所得的商。它取决于体积电阻和表面电阻。

半导体电阻随温度变化关系的研究

实验 半导体热敏电阻特性的研究 实验目的 1.研究热敏电阻的温度特性。 2.进一步掌握惠斯通电桥的原理和应用。 实验仪器 箱式惠斯通电桥,控温仪,热敏电阻,直流电稳压电源等。 实验原理 半导体材料做成的热敏电阻是对温度变化表现出非常敏感的电阻元件,它能测量出温度的微小变化,并且体积小,工作稳定,结构简单。因此,它在测温技术、无线电技术、自动化和遥控等方面都有广泛的应用。 半导体热敏电阻的基本特性是它的温度特性,而这种特性又是与半导体材料的导电机制密切相关的。由于半导体中的载流子数目随温度升高而按指数规律迅速增加。温度越高,载流子的数目越多,导电能力越强,电阻率也就越小。因此热敏电阻随着温度的升高,它的电阻将按指数规律迅速减小。 实验表明,在一定温度范围内,半导体材料的电阻R T 和绝对温度T 的关系可表示为 T b T ae R = (4-6-1) 其中常数a 不仅与半导体材料的性质而且与它的尺寸均有关系,而常数b 仅与材料的性质有关。常数a 、b 可通过实验方法测得。例如,在温度T 1时测得其电阻为R T 1 11T b T ae R = (4-6-2) 在温度T 2时测得其阻值为R T 2 22T b T ae R = (4-6-3) 将以上两式相除,消去a 得 )1 1 (2 1 2 1T T b T T e R R -= 再取对数,有 )11(ln ln 2 121T T R R b T T --= (4-6-4) 把由此得出的b 代入(4-6-2)或(4-6-3)式中,又可算出常数a ,由这种方法确定的常数a 和b 误差较大,为减少误差,常利用多个T 和R T 的组合测量值,通过作图的方法(或用回归法最好)来确定常数a 、b ,为此取(4-6-1)式两边的对数。变换

太阳高度的日变化规律和日出日落方位时间(学案)

三、等太阳高度线分布图 从全球范围看:太阳直射点上,太阳高度角为_____; 从直射点开始,太阳高度向四周______, 呈_______状分布(即等太阳高度线);晨昏线上太阳高度为_____。 等太 阳高度线图可以看做是以太阳直 射点为中心的俯视图 例1、图1是某地某日太阳高度分布图,回答: (1)从图中可以看出,太阳高度的分布规律是 。 (2)该图的节气应该是(北半球)。 (3)此时北京时间是。 (4)A点所在经线的经度是。 (5)C点的经度值(大于或小于)23°26′。 (6)若B点有一直立旗杆,此时其影子应指向 A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 例2、图为地球上某时刻太阳高度分布示意图,图中粗线为等太阳高度线,读图回答下列问题。1. 此时北京时间为 A. 7时 B. 15时 C. 17时 D. 21时 2. 若①②两点经度相同,②③两点纬度相同, 则此时刻的太阳高度 A. ①<③ B. ①=② C. ②=③ D. ①>② 3. 此时 A. PM为昏线,PN为晨线 B. 新一天的范围约占全球的1/8 C. 新一天的范围约占全球的7/8 D. 全球昼夜平分 4. 此时Q点太阳高度的日变化图是 例3、该图所示区域全部为夜半球,读图回答:(1)此日正午太 阳高度角为0°的点是__,纬度是 (2)此时北京时间是__点。 四、太阳高度的日变化规律 例4、下图中四条曲线表示6月22日太阳高度的全天变化情况,判断四地的纬度位置

思考: 能否画出以下地区的太阳高度全天变化情况 1.北回归线与北极圈线之间 2.北极圈线与北极点之间 ①极点:在极昼期间,极点上见到太阳高度在一天之内是_____的, 其太阳高度始终等于_______的纬度,其值的年变化幅度介于___到_______之间 ②非极点地区:非极点地区的太阳高度在一日内是_______的。 一天之内有一个最___值,即当地的___________ A:极圈及其以内地区太阳高度的变化: 从日变化看,极昼期间,全天太阳高度始终都大于或等于00,其中极圈上在0时太阳高度为______(如图乙),极圈到极点之间的地区,其太阳高度全天始终都_____00(如图丙);从年变化看,北极圈内太阳高度是随太阳直射点北移而______,南极圈反之 B:其他地区的太阳高度变化: 都是日出日落时为____,_____时最大,12时前递____,12时后递_____,特殊之处是:赤道上的太阳高度是_____时和_____时为00(如图丁),其最大太阳高度的年变化范围是______________ 五、日出日落的时间、方位1、比较下图甲、乙、丙三图所示太阳周日视运动规律。 (1)三地太阳视运动相同点是:

近50年中国气温日较差的变化趋势分析

文章编号:100020534(2007)0120150208 收稿日期:2005210225;改回日期:2006207203 基金项目:国家自然科学基金项目(40475035);国家重点基础研究发展计划项目(2006CB400500)共同资助 作者简介:陈铁喜(1983— ),男,黑龙江人,主要从事气候变化研究.E 2mail :xchen @https://www.360docs.net/doc/fd7490257.html, 近50年中国气温日较差的变化趋势分析 陈铁喜, 陈星 (南京大学大气科学系,江苏南京 210093) 摘 要:利用近50年的气温观测资料,对中国地区的气温日较差的空间分布和时间序列变化特征进行了分析。同时分析了与日最高气温、最低气温以及平均气温时空分布之间的关系。结果发现,近50年来气温日较差呈下降趋势,其平均减小幅度为高纬度地区大于低纬度地区;不同地区及同一地区的 D TR 季节变化特征也不相同,我国北方多为冬季D TR 下降最大,其次是春季和秋季,夏季最小。在黄 淮和长江流域,以夏季和春季D TR 下降最为显著。华南地区仍以冬季下降最大。气温日较差整体呈现下降趋势,中高纬度下降比低纬度明显。在相同纬度带上,由于地理状况的不同,变化趋势有所不同。同时,气温日较差的变化有明显的区域和季节性差异,特别在西部的青藏高原和新疆地区的D TR 变化与东部地区的差异明显。 关键词:中国;气温日较差;全球气候变暖;青藏高原中图分类号:P423 文献标识码:A 1 引言 随着全球气候变暖,气温日较差(Diurnal Temperat ure Range ,简称D TR )变化的研究已受到广泛的重视。与平均温度的变化不同的是,D TR 可以反映全球和区域性的温度变化幅度特征,有着重要的生态学意义,对于人类生存环境的变化、气候异常的影响和可持续发展研究具有特殊的参考价值。自20世纪90年代以来,国际上对全球气候变暖背景下的D TR 变化及其原因开始了研究,试图通过D TR 的基本变化事实和气候模式的模拟试验结果来认识其变化特征和机制,以及对全球环境可能带来的影响。因此,科学家们已经将D TR 作为表征气候变化的一个新的重要指标[1~3]。中国西北及青藏高原地区的温度变化特征已有较多的深入研究,并指出了温度变化的可能影响机制[4~10],也涉及到区域最高最低温度的变化和分布特征[11],但和国外研究相比,中国的D TR 研究工作尚待深入。中国东部季风气候区、西北气候干旱和半干旱区及西南部青藏高原的不同气候背景,形成了中国区域气候特征及对全球气候变暖区域响应的复杂性和特殊性,研究D TR 的变化具有重要意义。本文利用 过去50年中国地区地面观测资料,对D TR 变化的总体特征、区域差异和季节变化做了分析比较,给出了全球气候变暖背景下中国区域D TR 的响应趋势。 2资料和方法 本文所用地面气候资料为中国气象局国家气候 中心编制的31个省市资料,除青藏高原、新疆地区外,其它地区选择1952—2001年50年实测资料,青藏高原地区选取1956—2001年46年实测资料,新疆地区选取1957—2001年45年实测资料。年平均D TR 的值为年平均最高温度减去年平均最低温度,季节平均D TR 的计算方法类似。为了比较中国地区D TR 的区域差异,本文按以下六个特征区计算分析D TR :东部季风区、新疆地区、青藏高原区、四川盆地、云贵高原地区和河套地区。其中东部季风地区按纬度带进行D TR 的计算,以分析其纬度变化特征。 3D TR 的区域特征 3.1 东部季风区 中国东部地区主要受东亚季风控制,以湿润和 第26卷 第1期2007年2月 高 原 气 象PLA TEAU M ETEOROLO GY Vol.26 No.1 February ,2007

读气温日变化曲线图

C 二、综合题 41、读气温日变化曲线图,回答: (1)AB 两条曲线中,表示阴天的曲线是_______。 (2)白天阴天,气温比晴天时 ,这是由于 。 (3)夜晚阴天,气温比晴天时 ,这是由于 。 (4)阴天比晴天气温日较差(大、小) 。 42、读图回答问题: (1)该锋面是 锋,判断根据是 。 (2)锋面过境时,该城市天气状况如何? 。 (3)锋面过境后,城市的天气状况如何? 。 43、读某地区等压线分布图(北半球),回答: (1)在图中标出高压中心和低出中心的位置。 (2)在图中画出高压脊线(用===)低压槽(用―――)的位置。 (3)图中甲地的风向是 风,乙地的风向是 风。 (4)甲地的风力较乙地的风力 ,原因是 。 (5)如果图中的低压中心大致以每小时20km 的速度向东南方向移动,48小时后,乙地将出现 天气。 44、读某月份海平面等压线分布图,回答: (1)图中气压中心B 是 ,C 是 。造成海陆上气压分布差异的原因是 。由于大陆上形成气压中心B ,从而切断了 气压带,使之由带状分布变为 状分布。 (2)此时D 地盛行 风向的风,E 地盛行 风。 (3)E 地此时盛行风的成因主要是 。 (4)此时亚欧大陆东部和南部地区气候特点 ,请解释原因: 。 45 、读下面“某地逐月气温、降水统计图”,回答下列问题:(图中数字代表月份) (1)该地的气候类型是_________ 。 (2)该气候区降水最多的季节,控制当地的盛行风是 风,此时的气候特征是 。 (3)当地气温最高的季节,控制当地的气压带是 ,在它控制下的天气特点是 。 (4)当地处于一年中降水最少的季节时,我国广州市的气候特点是__________,原因是此时广州受_________ 影响。 (5)此图代表的地点可以是下列中的:______ 。 A 、上海 B 、伦敦 C 、罗马 D 、开普敦 E 、孟买 46、读下图回答: (1)该图表示北 半球(季节)的大气环流状况,判断的理由是 。 (2)A点比B 点降水量 ,原因 。 (3)B 点和B 点纬度相当的南半球的C点现在分别受何种环流形式影响,B 点是 带, 降水(mm ) 气温(℃)

温度对半导体的电压电流影响实验

实验 温度、光对半导体导电特性的影响 一.实验目的与意义 无论是半导体单晶材料、PN 结、还是器件,其电学特性(如:电阻率ρ、I-V 曲线、载流子迁移率μ)均受温度、光(辐射)影响,因此,从原理上讲,半导体产品的应用受环境温度、辐射限制大。所以在设计、使用半导体产品时必须考虑环境因素。 通过本实验的学习,加深学生对半导体导电性理论的理解,培养学生自行设计实验方法,实际动手操作,观察现象,进行理论分析的能力。 二.实验原理 1.电阻率的测量: 设样品电阻率ρ均匀,样品几何尺寸相对于探针间的距离可看成半无穷大。引入点电流源的探针其电流强度为I ,则所产生的电力线有球面对称性,即等位面是以点电流源为中心的半球面,如图1-1所示。在以r 为半径的半球上,电流密度j 的分布是均匀的。 图1-1 探针与被测样品接触点的电流分布 2 2r I j π= (1-1) 若E 为r 处的电场强度,则 2 2r I j E πρ ρ= = (1-2) 取r 为无穷远处的电位ф为零,并利用 dr d E φ - =,则有: ? ??∞ ∞-=-=) (0 22r r r r dr I Edr d ?πρ? (1-3) I r

()r I r πρφ2= (1-4) 式(1-2)就是半无穷大均匀样品上离开点电流源距离r 的点的电位与探针流过的电流和样品电阻率的关系式,它代表了一个点电流对距离为r 处的点的电势的贡献。 图1-2 四根探针与样品接触示意图 对于图1-2所示的情形,四根探针位于样品中央,电流从探针1流入,从探针4流出,则可将1和4探针认为是点电流源,由式(1-3)得到探针2和3的电位为: ??? ? ??-= 24122112r r I πρ? (1-5) ???? ??-= 3413 3112r r I π ρ? (1-6) 探针2、3电位差为:3223??-=V ,由此得出样品电阻率为: I V C r r r r I V 23 1 341324122311112=??? ? ??---=-πρ (1-7) 式(1-7)就是利用直流四针探法测量电阻率的普遍公式。当电流取I =C 时,则有ρ=V 23,可由数字电压表直接读出电阻率。 实际测量中,最常用的是直线四探针。即四根探针位于同一直线上,并且间距相等,设相邻两探针间距为S ,则半无穷大样品有: S S C 28.62==π (1-8) 通常只要满足样品的厚度,以及边缘与探针的最近距离大于四倍探针间距,样品近似半无穷大,能满足精度要求。 1. 块状和棒状样品的电阻率 四探针测试仪探针间距均为1mm ,块状和棒状样品外形尺寸与探针间距比较,符合半无穷大边界条件,有C=2π, 因此,只要I =6.28I 0,I 0为该电流量程满刻度值,由电压表读出的数值就是电阻率。 2. 片状样品的电阻率

《气温的变化》教学设计新部编版0918

教师学科教案[ 20 – 20 学年度第__学期] 任教学科:_____________ 任教年级:_____________ 任教老师:_____________ xx市实验学校

《气温的变化》教学设计 一、指导思想与理论依据 本课的设计基于《义务教育地理课程标准(2011年版)》中提出的“学习对生活有用的地理”和“学习终生有用的地理”的课程基本理念。同时,课程标准中要求使学生“获得基本的地理技能和方法”,要求学生“初步学会根据收集到的地理信息,通过比较、分析、归纳等思维过程,形成地理概念”。因此,本课在设计时从学生的生活感受和体验出发,通过活动培养学生绘制、分析统计图表的地理技能,帮学生建立“气候的概念”,创设有趣的情境以提高学习兴趣。 二、教学背景分析 1.学习内容分析: 本节课选自人教版地理教材七年级上册第三章第二节《气温和气温的分布》第一课时。气温的变化体现了天气要素向气候要素的过渡,对学生建立气候的概念十分重要,而气候又是主要且重要的自然地理环境要素,在地理学知识体系中有重要地位。同时,统计图表是表征气候的主要载体,阅读和绘制气温变化曲线是重要的地理实践力。气温的变化十分贴近生活,学生可以产生丰富的情感体验。 2.学生情况分析: 学生初步了解了天气与气候的区别,能够区分对天气和气候的描述。没有完全建立“气候”的概念。好奇心强,对生活有一定的观察但不够细致,积累了气温在一定时间周期内变化的生活经验,利于探究能力的形成。由于接触地理学科时间较短,且处于易于接受直观事物的认知阶段,因此缺乏用统计图表来表征地理要素的思维习惯和技能,利用统计图归纳要素规律也有一定难度。 3.教学方式与教学手段说明、技术准备 教学方式:启发式教学等。 教学手段:读图、绘图、小组合作等。 4.前期教学状况、问题、对策等研究说明 根据以往教学经验,学生在区域地理学习中,往往在自然特征的气候要素方

重庆市历年日平均气温变化图

站名纬度经度拔海高度页码沙坪坝29°35′N 106°28′E 259.1m 2-13 酉阳28°50′N 108°46′E 664.1m 14-25

沙坪坝气象站1951年~2013年1月日平均温度 246 8 10 12 14 1234567891011121314151617181920212223242526272829303 1 日期℃19511952195319541955195619571958 19591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990 1991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006 2007200820092010201120122013历年日平均

沙坪坝气象站1951年~2013年2月日平均温度 2 4 6 8 10 12 14161820 123456789101112131415161718192021222324252627282 9 日期℃1951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966 196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990 19911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013历年日平均

太阳高度角的变化规律

太阳高度角的变化规律与常见图表判读 晨昏圈上=0昼半球大于0夜半球小于0 (一)太阳高度角的日变化:--日变化曲线图 (1)出现极昼现象的极点,一天内太阳高度角大小不变=直射点纬度=晨昏线与地轴夹角,与极昼、极夜的最低纬度(和晨昏线相切的纬线)互余; (2)除极点外,一天中太阳高度角是不断变化的:h日出时=0,h逐渐增大,当地正午12最大(H),之后渐小,h日落时=0,日落后小于0; (3)太阳高度最大时(为正午太阳高度角):若太阳高度最大时等于90°,则该地当天正午被太阳直射; (4)极昼区内的三种情况: ①24小时太阳高度都大于等于0°,该地出现极昼现象; ②太阳高度角最小=0°,该地极昼,且处于与晨昏线相切的纬线上,即当天极昼的最低纬度; ③若太阳高度角一天中大于0°且为一定值,则该地为处于极昼的极点; ④若太阳高度角最大=0,则该地极夜,并处于与晨昏线相切的纬线上;

太阳高度角日变化曲线图的相关计算和分析: 1、读时间坐标 (1)昼长时间=日落时间-日出时间 ①若昼短于12小时,说明该地处于冬半年; ②若昼等于12小时,说明太阳直射赤道(两分)或该地位于赤道上; ③若昼长于12,说明该地是夏半年; ④若昼长等于24小时,说明该地极昼。 (2)若坐标上为北京时间: ①可计算:日出当地时间=12-昼长/2 日落当地时间=12+昼长/2 ②据当地与北京时间差,求当地经度; 2、读太阳高度高度角,可判断或计算直射点纬度、当地纬度: a h (太阳高度) 0° 66°34 0:00 6:00 12:00 18:00 24:00 90° 23°26 46°52 43°08 b c d e f

最新气温的变化与分布第二课时

第2课气温的变化与分布 教学目标: 1.学会使用气温资料,绘制气温曲线,并读图说出气温的变化规律 2.初步学会阅读世界年平均气温分布图,说出世界气温的分布规律 教材分析 重点说出气温的变化规律和世界气温的分布规律 难点初步学会阅读世界年平均气温分布图,说出世界气温的分布规律 教学方法问题解决式教学、发现教学法、地理迁移法 教具学具准备学生每人一份学案 教学过程 导入新课播放一组昆明的风光图片,请学生欣赏。图片定格在昆明的一幢普通楼房上。 通过一个“考眼力,找不同”的小活动,对比昆明和潍坊的楼房外观,设悬疑、 提问题、导新课。 板书第二课气温的变化与分布 讲授新课从学生当天的着装入手,让学生通过自己的感受,自然得出结论:气温是变化的。我们把以一天为周期的气温变化叫做气温的日变化。 板书时间变化日变化 承转设问气温是如何测定的?怎样直观地反映气温一天的变化趋势呢? 展示课件自制动画片《气温自述》,使学生了解气温的测定和气温日变化曲线图的绘制。 结合潍坊的天气预报,学会阅读气温日变化曲线图。 教师提问你感觉一天中的最高温度和最低温度出现在什么时候? 学生回答从生活实际出发,看图明确气温日变化规律。 学习归纳一天的最高气温一般出现在14时左右,最低气温出现在日出前后。一天中最高气温减去最低气温的差叫做气温日较差。气温日较差大的地区,它的气温日变 化曲线弯曲就明显。 承转过渡请学生从四季服装的变化入手,明确气温不但在一天中有变化,在一年内也有变化。 教师讲授我们把以一年为周期的气温变化叫做气温的年变化 板书年变化 迁移学习能否用气温变化曲线图表示气温年变化规律呢?在学习绘制气温日变化曲线图的基础上,用同样的方法,利用学案提供的资料,绘制气温年变化曲线图。 学生活动分四个大组,分别画出悉尼、巴马科、潍坊、格陵兰四地的年变化曲线图。学生在绘制过程中,教师发现问题,及时纠正。 展示课件悉尼、巴马科、潍坊、格陵兰四地的气温年变化曲线图 学生活动读图分析:1、悉尼与其他三地的气温年变化曲线有什么不同? 2、每个地区的最高月气温和最低月气温的差值是否相同?结合气温 年变化曲线图,明确气温年较差的概念。 3、它们分别属于哪几个温度带?你的判断依据是什么? 4、计算一下各地的年平均气温。 承转过渡仅仅四个地区,气温就差异那么大。说明气温不但存在时间变化,不同地区的

关于“太阳高度日变化曲线图”的归纳总结

关于“太阳高度日变化曲线图”的归纳总结 关于太阳高度日变化曲线图的试题在考试中经常出现,这类试题本不是很难,但学生经常出错,如果能够把常见情况熟悉并理解,做这类题应该轻而易举。现把主要太阳高度日变化曲线图总结归纳如下: 读图,首先应弄清横纵坐标具体表示什么: 如左图纵坐标表示太阳高度,横坐标表示时间;而右图纵坐标表示时间,横坐标表示太阳高度。 其次、从图中找出三个特殊点:日出点A 、正午C 、日 落点B ;并且能够读出日出时间、日落时间、正午太 阳高度;根据日落时间和日出时间推算出昼长(昼长= 日落时间-日出时间),根据昼长大于或者小于12小时,从而可以判断当地正处于夏半年或者冬半年。从而判断出季节。 主要太阳高度日变化曲线图有以下几种情况: ⑴当地处于冬半年,昼短夜长: ⑶刚出现极昼处,昼长=24小时,最小太阳高度等于零。 当地正午太阳高度为直射点纬度的2倍 如右图:直射点纬度=H 1/2 ⑷已经出现极昼地方,昼长=24小时,最小太阳高度大于零。 当地最小太阳高度与最大太阳高度之和为直射点纬度的 2倍。 h (太阳高度) t (地方时) h (太阳高度) H 1 h ( 太阳高度 ) h ( 太阳 高度 ) h (太阳高度 ) h (太阳高度 )

如右图:直射点纬度=(H 1+H 2)/2 极点的太阳高度等于直射点纬度 如图:直射点纬度=H 1 四、图中时间可能采用非地方时,比如:世界时、国际标准时间、北京时间等等。 ⑴如图,为某地6月22日太阳高度变化图,试分析其地理 坐标: 根据直射北回归线,而正午太阳高度600 来计算纬度。 正午地方时应为 12点,而正午时北京时间从图上可知为15点来计算当地经度。 ⑵某地6月22日太阳高度的日变化示意图 该地的地理坐标是:( ) A 、00,600W B 、0 0,600E C 、900S , 1200E D 、900N ,1800 ②Q 点的数值为:( ) A、55023’ B、70058’ C、66034’ D、630 46’ 例题1:下图中①②③④四条线分别表示北半球夏半年某日四地的太阳高度变化过程 , 读图后回答下列问题 (h 为一已知量 )。 (1) 这一天 , 太阳直射点的纬度是 。 ④表示的地点是 。 (2) ②表示的地点是 。该地夏半年太阳高度值 h 的变化范围是 。 (3) 四地中, 发生极昼现象的是 地。③地正午太阳高度H= 。 (4) 四地的纬度从高到低排列,正确的是 A. ④①③② B. ④③①② C. ②①③④ D. ②③①④ 例题21.该地的纬度位置是 ( ) A .65°N B .75°N C .65°S D .75°S 2.这一天,太阳直射点的纬度位置是( ) A .20°N B .25°N C .20°5 D .25°S 3.当太阳光线处在a 位置时,国际标准时间是20时,则该地的经度位置是( ) A .65°W B .经度0° C .60°E D .经度180° h ( 太阳高度) h ( 太阳高度) h ( 太阳高度) 24 18 (北京时间) h ( 太 阳高 度)

电阻率

电阻率 电阻率是用来表示各种物质电阻特性的物理量。某种物质所制成的原件(常温下20°C)的电阻与横截面积的乘积与长度的比值叫做这种物质的电阻率。电阻率与导体的长度、横截面积等因素无关,是导体材料本身的电学性质,由导体的材料决定,且与温度有关。 电阻率在国际单位制中的单位是Ω·m,读作欧姆米,简称欧米。常用单位为“欧姆·平方毫米”。 定义 在温度一定的情况下,有公式R=ρl/s其中的ρ就是电阻率,l为材料的长度,S 为面积。可以看出,材料的电阻大小与材料的长度成正比,而与其截面积成反比。 电阻率(resistivity)是用来表示各种物质电阻特性的物理量。 在温度一定的情况下,有公式 其中的ρ就是电阻率,L为材料的长度,S为面积。可以看出,材料的电阻大小与材料的长度成正比,即在材料和横截面积不变时,长度越长,材料电阻越大:而与材料横截面积成反比,即在材料和长度不变时,横截面积越大,电阻越小。 由上式可知电阻率的定义为: 推导公式: 单位 国际单位制中,电阻率的单位是欧姆·米(Ω·m或ohmm),常用单位是欧姆·毫米和欧姆·米。 计算公式

电阻率的计算公式为: ρ为电阻率——常用单位Ω·m S为横截面积——常用单位㎡ R为电阻值——常用单位Ω L为导线的长度——常用单位m 电阻率的另一计算公式为: ρ为电阻率——常用单位Ω·mm2/m E为电场强度——常用单位N/C J为电流密度——常用单位A/㎡ (E,J 可以为矢量) 影响电阻率的外界因素 电阻率不仅与材料种类有关,而且还与温度、压力和磁场等外界因素有关。金属材料在温度不高时,ρ与温度t(℃)的关系是ρt=ρ0(1+at),式中ρ1与ρ0分别是t℃和0℃时的电阻率;α是电阻率的温度系数,与材料有关。锰铜的α约为1×10-1/℃(其数值极小),用其制成的电阻器的电阻值在常温范围下随温度变化极小,适合于作标准电阻。已知材料的ρ值随温度而变化的规律后,可制成电阻式温度计来测量温度。半导体材料的α一般是负值且有较大的量值。制成的电阻式温度计具有较高的灵敏度。有些金属(如Nb和Pb)或它们的化合物,当温度降到几K或十几K(绝对温度)时,ρ突然减少到接近零,出现超导现象,超导材料有广泛的应用前景。利用材料的ρ随磁场或所受应力而改变的性质,可制成磁敏电阻或电阻应变片,分别被用来测量磁场或物体所受到的机械应力,在工程上获得广泛应用。

金属电阻率及其温度系数

金属电阻率及其温度系数金属电阻率及其温度系数 物质物质 温度温度 t/℃ t/℃ t/℃ 电阻率电阻率 Ω·m 电阻温度系数电阻温度系数 a a R /℃-1 银 20 1.586×10-8 0.0038(20℃) 铜 20 1.678×10-8 0.00393(20℃) 金 20 2.40×10-8 0.00324(20℃) 铝 20 2.6548×10-8 0.00429(20℃) 钙 0 3.91×10-8 0.00416(0℃) 铍 20 4.0×10-8 0.025(20℃) 镁 20 4.45×10-8 0.0165(20℃) 钼 0 5.2×10-8 铱 20 5.3×10-8 0.003925(0℃~100℃) 钨 27 5.65×10-8 锌 20 5.196×10-8 0.00419(0℃~100℃) 钴 20 6.64×10-8 0.00604(0℃~100℃) 镍 20 6.84×10-8 0.0069(0℃~100℃) 镉 0 6.83×10-8 0.0042(0℃~100℃) 铟 20 8.37×10-8 铁 20 9.71×10-8 0.00651(20℃) 铂 20 10.6×10-8 0.00374(0℃~60℃) 锡 0 11.0×10-8 0.0047(0℃~100℃) 铷 20 12.5×10-8 铬 0 12.9×10-8 0.003(0℃~100℃) 镓 20 17.4×10-8 铊 0 18.0×10-8 铯 20 20×10-8 铅 20 20.684×10-8 0.00376(20℃~40℃) 锑 0 39.0×10-8 钛 20 42.0×10-8 汞 50 98.4×10-8 锰 23~100 185.0×10-8 锰铜 20 44.0×10-8 康铜 20 50.0×10-8 镍铬合金 20 100.0×10-8 铁铬铝合金 20 140.0×10-8 铝镍铁合金 20 160.0×10-8 不锈钢 0~900 70~130×10-8 不锈钢304 20 72×10-8 不锈钢316 20 74×10-8

半导体热敏电阻

航:OLS > 实验首页> 综合设计性物理实验> 实验三温度传感器特性研究 .::实验预习::. 【实验目的】 1.了解几种常用的接触式温度传感器的原理及其应用范围; 2.测量这些温度传感器的特征物理量随温度的变化曲线. 【实验原理】 1.铂电阻 导体的电阻值随温度变化而改变,通过测量其电阻值推算出被测环境的温度,利用此原理构成的传感器就是热电阻温度传感器.能够用于制作热电阻的金属材料必须具备以下特性:(1)电阻温度系数要尽可能大和稳定,电阻值与温度之间应具有良好的线性关系;(2)电阻率高,热容量小,反应速度快;(3)材料的复现性和工艺性好,价格低;(4)在测量范围内物理和化学性质稳定.目前,在工业中应用最广的材料是铂和铜. 铂电阻与温度之间的关系,在0~630.74 o C范围内可用下式表示 (1) 在-200~0 o C的温度范围内为 (2)

式中,R0和RT分别为在0 o C和温度T时铂电阻的电阻值,A、B、C为温度系数,由实验确定,A = 3.90802×10-3o C-1,B = -5.80195×10-7o C-2,C = -4.27350×10-12o C-4.由式(1)和式(2)可见,要确定电阻RT 与温度T的关系,首先要确定R0的数值,R0值不同时,RT 与T的关系不同.目前国内统一设计的一般工业用标准铂电阻R0值有100Ω和500Ω两种,并将电阻值RT 与温度T的相应关系统一列成表格,称其为铂电阻的分度表,分度号分别用Pt100和Pt500表示. 铂电阻在常用的热电阻中准确度最高,国际温标ITS-90中还规定,将具有特殊构造的铂电阻作为13.5033 K~961.78 o C标准温度计来使用.铂电阻广泛用于-200~850 o C范围内的温度测量,工业中通常在600 o C以下. 2.半导体热敏电阻 热敏电阻是其电阻值随温度显著变化的一种热敏元件.热敏电阻按其电阻随温度变化的典型特性可分为三类,即负温度系数(NTC)热敏电阻,正温度系数(PTC)热敏电阻和临界温度电阻器(CTR).PTC和CTR型热敏电阻在某些温度范围内,其电阻值会产生急剧变化,适用于某些狭窄温度范围内一些特殊应用,而NTC热敏电阻可用于较宽温度范围的测量.热敏电阻的电阻-温度特性曲线如图1所示.

太阳高度和正午太阳高度(修正版)

太阳高度和正午太阳高度 一、太阳高度与正午太阳高度的区别 1、概念:A、太阳高度指太阳光线与地平面的夹角,即图1中的H。 B、当地地方时12时的太阳高度称为正午太阳高度。 2、区别:一天中正午时太阳高度最大,日出和日落时太阳高度为0。 二、正午太阳高度的变化(如图2) (1)正午太阳高度的纬度变化规律:从直射点往南北两侧递减;离直射点距离越近(纬度差越小),正午太阳高度越大。(因此:已知某一正午太阳高度角,一般有两条纬线等于此度数)。 具体而言,春秋分日:由赤道向南北两侧递减;夏至日:由北回归线向南北两侧递减;冬至日:由南回归线向南北两侧递减。 (2)正午太阳高度的季节变化规律: A、北回归线及其以北地区,夏至时正午太阳高度最大,冬至时最小; B、南回归线及其以南地区,冬至时正午太阳高度最大,夏至时最小; C、南北回归线之间,直射时正午太阳高度最大,并且该地若在北半球则冬至日正午太阳高度最小,若该地位于南半球则夏至日正午太阳高度最小。 (3)最值: A、直射北回归线,北回归线及其以北地区达一年中最大值,整个南半球达一年中最小值; B、直射南回归线,南回归线及其以南地区达一年中最大值,整个北半球达一年中最小值。 三、正午太阳高度的计算及应用 1、正午太阳高度的计算正午太阳高度H=90°-两地纬度差 注:两地纬度差指所求地点与太阳直射点之间的相隔的纬度数 图2 二分日不同纬度的正午太

2、正午太阳高度的应用 A 、确定地方时:某地一天中太阳高度最大时,地方时为12时,也就是说太阳直射点所在经线的地方时为12时。 B 、确定地理纬度 C 、确定房屋的朝向 D 、确定日期、日影长短及方向 E 、确定楼距、楼高 F 、太阳能热水器的倾角调整 【深度链接】 1、 热水器集热板倾角与太阳光线之间的关系图: 2、楼间距与楼高、太阳高度的关系图 太阳能热水器集热板的倾角α与正午太阳高度角是互余的,因此一年中正午太阳高度角变小时,倾角调大;变大时,倾角调小。(注意:据倾角α与正午太阳高度角是互余的,且正午太阳高度角差=纬度差,可推出倾角α就等于该地与太阳直射点的纬度差)。 解析:一年中南北方向修建楼房(当 地纬度为θ,纬度较低的楼高H 米)时,要使纬度较高的楼的底层房屋一年中都能被阳光照射,只需要楼间距大于一年中纬度较低的楼的最长影即可。具体如下: ①、该地若位于北回归线以北地区:(考虑冬至日正午太阳高度) 两楼之间的楼间距为:H ×cot [90°-(θ+23°26′)]。 ②、该地若位于南回归线以南地区:(考虑夏至日正午太阳高度) 两楼之间的楼间距为:H ×cot [90°-(θ+23°26′)]。 其中90°-(θ+23°26′)就是当地一年中最小的正午太阳高度a