上帝的归上帝,凯撒的归凯撒 ——评《电车难题》中的法律与伦理

上帝的归上帝,凯撒的归凯撒

——评《电车难题》中的法律与伦理

电车失控,人亡车未翻,琼斯女士在做完人生最千钧一发的“计算题”之后,仍要面对舆论和法律的种种问题。五个人的命是否重于一个人的命?该不该扳动道岔、以一抵五?两种选择后琼斯女士要分别承担什么结果?在《电车难题》中,作者托马斯也没有给出定论,本书在第十三篇陪审团作出决定之前戛然而止,其目的也是想通过此书引发人们对道德抉择与法律之前界限的讨论,以便做好对新时代社会伦理的平衡。

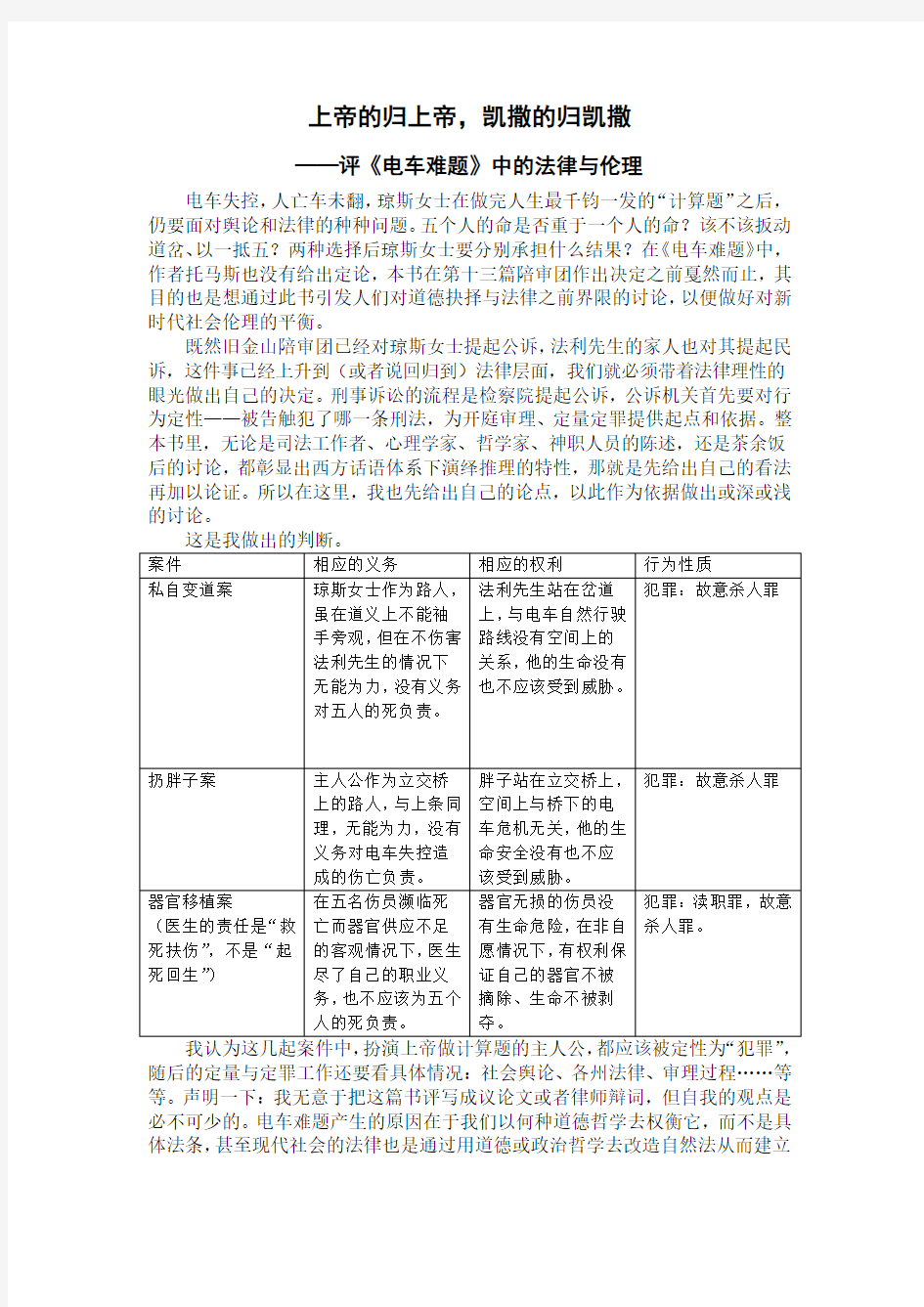

既然旧金山陪审团已经对琼斯女士提起公诉,法利先生的家人也对其提起民诉,这件事已经上升到(或者说回归到)法律层面,我们就必须带着法律理性的眼光做出自己的决定。刑事诉讼的流程是检察院提起公诉,公诉机关首先要对行为定性——被告触犯了哪一条刑法,为开庭审理、定量定罪提供起点和依据。整本书里,无论是司法工作者、心理学家、哲学家、神职人员的陈述,还是茶余饭后的讨论,都彰显出西方话语体系下演绎推理的特性,那就是先给出自己的看法再加以论证。所以在这里,我也先给出自己的论点,以此作为依据做出或深或浅的讨论。

随后的定量与定罪工作还要看具体情况:社会舆论、各州法律、审理过程……等等。声明一下:我无意于把这篇书评写成议论文或者律师辩词,但自我的观点是必不可少的。电车难题产生的原因在于我们以何种道德哲学去权衡它,而不是具体法条,甚至现代社会的法律也是通过用道德或政治哲学去改造自然法从而建立

起来的。这并不意味着不应该用法条来权衡难题,相反,在触碰到那些形而上的道德哲学之前抓住具体的法条是明智而便捷的。沿波讨源,虽幽必显。

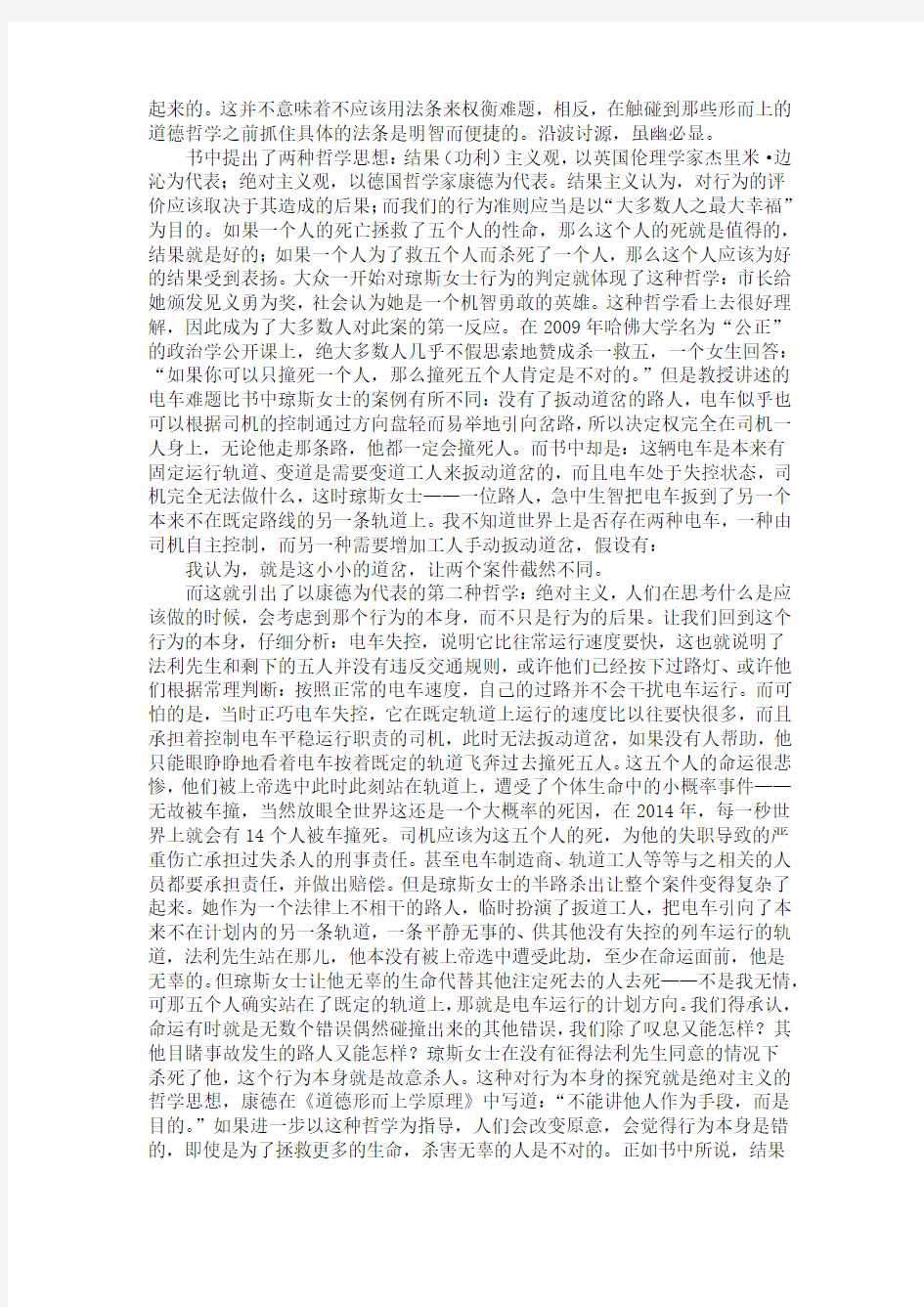

书中提出了两种哲学思想:结果(功利)主义观,以英国伦理学家杰里米·边沁为代表;绝对主义观,以德国哲学家康德为代表。结果主义认为,对行为的评价应该取决于其造成的后果;而我们的行为准则应当是以“大多数人之最大幸福”为目的。如果一个人的死亡拯救了五个人的性命,那么这个人的死就是值得的,结果就是好的;如果一个人为了救五个人而杀死了一个人,那么这个人应该为好的结果受到表扬。大众一开始对琼斯女士行为的判定就体现了这种哲学:市长给她颁发见义勇为奖,社会认为她是一个机智勇敢的英雄。这种哲学看上去很好理解,因此成为了大多数人对此案的第一反应。在2009年哈佛大学名为“公正”的政治学公开课上,绝大多数人几乎不假思索地赞成杀一救五,一个女生回答:“如果你可以只撞死一个人,那么撞死五个人肯定是不对的。”但是教授讲述的电车难题比书中琼斯女士的案例有所不同:没有了扳动道岔的路人,电车似乎也可以根据司机的控制通过方向盘轻而易举地引向岔路,所以决定权完全在司机一人身上,无论他走那条路,他都一定会撞死人。而书中却是:这辆电车是本来有固定运行轨道、变道是需要变道工人来扳动道岔的,而且电车处于失控状态,司机完全无法做什么,这时琼斯女士——一位路人,急中生智把电车扳到了另一个本来不在既定路线的另一条轨道上。我不知道世界上是否存在两种电车,一种由司机自主控制,而另一种需要增加工人手动扳动道岔,假设有:

我认为,就是这小小的道岔,让两个案件截然不同。

而这就引出了以康德为代表的第二种哲学:绝对主义,人们在思考什么是应该做的时候,会考虑到那个行为的本身,而不只是行为的后果。让我们回到这个行为的本身,仔细分析:电车失控,说明它比往常运行速度要快,这也就说明了法利先生和剩下的五人并没有违反交通规则,或许他们已经按下过路灯、或许他们根据常理判断:按照正常的电车速度,自己的过路并不会干扰电车运行。而可怕的是,当时正巧电车失控,它在既定轨道上运行的速度比以往要快很多,而且承担着控制电车平稳运行职责的司机,此时无法扳动道岔,如果没有人帮助,他只能眼睁睁地看着电车按着既定的轨道飞奔过去撞死五人。这五个人的命运很悲惨,他们被上帝选中此时此刻站在轨道上,遭受了个体生命中的小概率事件——无故被车撞,当然放眼全世界这还是一个大概率的死因,在2014年,每一秒世界上就会有14个人被车撞死。司机应该为这五个人的死,为他的失职导致的严重伤亡承担过失杀人的刑事责任。甚至电车制造商、轨道工人等等与之相关的人员都要承担责任,并做出赔偿。但是琼斯女士的半路杀出让整个案件变得复杂了起来。她作为一个法律上不相干的路人,临时扮演了扳道工人,把电车引向了本来不在计划内的另一条轨道,一条平静无事的、供其他没有失控的列车运行的轨道,法利先生站在那儿,他本没有被上帝选中遭受此劫,至少在命运面前,他是无辜的。但琼斯女士让他无辜的生命代替其他注定死去的人去死——不是我无情,可那五个人确实站在了既定的轨道上,那就是电车运行的计划方向。我们得承认,命运有时就是无数个错误偶然碰撞出来的其他错误,我们除了叹息又能怎样?其他目睹事故发生的路人又能怎样?琼斯女士在没有征得法利先生同意的情况下

杀死了他,这个行为本身就是故意杀人。这种对行为本身的探究就是绝对主义的哲学思想,康德在《道德形而上学原理》中写道:“不能讲他人作为手段,而是目的。”如果进一步以这种哲学为指导,人们会改变原意,会觉得行为本身是错的,即使是为了拯救更多的生命,杀害无辜的人是不对的。正如书中所说,结果

主义的哲学思想并不适合于我们今天法律或伦理抉择的基础。

书里还提出了相似的两起案件,一个是路人站在立交桥上扔下身边的胖子来阻止电车撞向五人,另一个是医生把一个健康人的器官分别给生命垂危的五个人。在哈佛的公开课上,绝大多数反对扔下胖子和摘取健康人的器官来拯救五个人。同样的“路人”扮演了上帝的角色,同样是杀一救五,为什么这三起案件会引发截然相反的道德判断?有同学说:“那些人是死于那架电车,而不是你的直接行为。电车失控了,你不得不做出选择;但推胖子是你自己的选择,你有能力选择推还是不推,但你没法控制电车不撞向大家。你是在用你的双手杀死胖子。”这时教授又给出了新的条件:“假设在桥上,我不用推这个胖子,假设他是站在了一个陷阱上,我可以像转方向盘那样打开那个陷阱……”同学们哄堂大笑。分歧已经产生:第一起案件是用电车作为工具,而第二起、第三起案件都是用自己的手(医生会用到手术刀,但手在外科手术器官移植中也起到了相当重要的作用。)那是什么让我们在“用工具”与“用手”的差异上做出不同的判断?在第八篇“心理学家的意见”里提出了这样一种社会学心理:“在文化层面,幸存下来的社会更可能符合父母基因和情感特质的传统和习惯传承到下一代。后代对杀人的厌恶又因此多了一个层面:即在打破文化禁忌时所产生的强烈的负面情感……一个社会,如果其成员的大脑中负责情感的区域对于孤立存在的危险最为敏感,那么这样的社会最容易形成群体思维,譬如社会禁忌。而这样的社会也是最容易生存下来的。因此,今天的人类既具有基因和情感上的对于亲身杀人的反感,也具有基因和情感上的对于打破社会禁忌(如亲身杀人)的反感。”这种社会学心理认为我们厌恶亲身杀人在进化论上是希望自己不冒被杀的风险。文化禁忌后来渐渐演化成自然法和现代社会的法律法规。扔下胖子、摘取器官听上去更像是谋杀,而扳动道岔更像是误伤,这是大多数人的情感直觉。如果进行绝对主义哲学的行为分析,这三起案件还有一个方面不同,那就是无辜的人离危险有多远——这一点极具迷惑性。有人认为,岔道和主道离得很近,站在岔道上的法利先生已经被卷入这起事故,琼斯只是在六个濒临死亡的人之中做选择;立交桥上的胖子距离脚下的电车事故距离很远而且没有牵涉到这场事故中;健康的患者虽然是另外五个生命垂危的人一起来的,但他的器官隔着肚皮完好无损地躺在他的身体里,本来没有被摘取的可能性。这三起案件,大多数人做出定罪的判断依次越来越强烈。也有人认为医生有救人的职责,所以他保全大多数人的性命是值得肯定的,但是,医生的职责是“救人”,而不是“起死回生”,更不是转移生命。器官贮备不足的责任在于医院和整个医疗体系而不在于医生,在不杀人的情况下,医生尽了自己最大的努力也无法挽回五人的生命,因为这五个人注定要死去。无辜的人离危险有多远,并不是指岔道和主道、立交桥和主道之间的距离的远近对比,而是生命受到威胁的可能性,是命运本来安排的生死签——谁私自改动了,谁就是谋杀。这三起案件中的受害者本来没有死亡的可能性,却被不相干的路人夺走了宝贵的生命。摘取器官这个极端的案例更能帮助我们看清他们生命的可能性。

这个讨论可以延伸到其他事件上去:安乐死的人杀人、洞穴奇案的人吃人,在这两种情况下,杀人的人,该不该定罪?如果安乐死经过了本人同意、被吃的人原意献出自己拯救队友,该不该定罪?人有没有决定自己生命、处理自己尸体的自由?如何定义尸体从而定义侮辱尸体罪?堕胎算不算谋杀?这就牵扯到了

关于道德、宗教、社会风俗等多种因素,如果要一一讨论的话就会非常复杂,本文不予置评。本书在第九篇“主教的陈述”和第十篇“无私者的困境”中提到了这些问题,一样没有给出定论,却恰到好处地提供了背景知识和文化问题以供人

做出自己的思想抉择和辩论方向。这是这本书最大的闪光点,提出难题并按照人们思维的深浅层次因势利导地行文,从序言到后记的十五篇逐渐提起更深刻的问题、更全面的思考方式,浅言辄止,趣味与严肃巧妙平衡,尽量使读者在不受文章先入为主的影响下做出自己的判断。读完这本书,就像走了一次涉及无数选择的迷宫,看到出口的时候,再次对自己以往粗疏自大的伦理观产生怀疑并深觉及时更新的必要性。

本书从功利主义开始,渐近绝对主义,最后又回到功利主义。边沁功利主义哲学的口号就是“为最多数人谋取最大利益”。边沁认为,凡是能将效用最大化的事,就是正确的、公正的,人们往往在快乐与痛苦之间徘徊,正确的事就是最大限度提高了整体的幸福水平。在第十三篇“陪审团的决定”中,一个名为莫琳的公共卫生政策分析员说:“每次我们决定哪些医疗干预应该纳入保健,哪些不应该,其实都会对某些人造成不利的后果……只要利大于弊,就可以!政策上的抉择就是这样——如何配置有效的资源,来达成最大的效益。”当前的主流政策制定就是以功利主义哲学为依据,因为政策制定者面对的是整个社会,没有脱离于体制之外的“无辜者”,而且制定者也无法一一对每个人做出调查,所以只能做出一个使整体利益最大的回归方程,这是合情合理的,是符合人类发展进程的。现在我们设想一个这样的社会:为了让整体利益永远保持最大化,每个人在出生时就签署一份“大多数”合约,合约规定任何人在整体利益面前都必须牺牲自己的利益。举几个例子。第一:如果你站在岔道上,你有天生的义务为了五个人牺牲自己的生命,琼斯女士可以不通过你的意见就杀死你;相反,如果你站在那五个人之中,你也有权利让岔道上的那个人为你死。第二:如果你作为一个从事平凡工作的普通人,和一个智力超群到可以提升人类文明的科学家同时被蛇咬,而医院只有一人份的血清,你应该让出血清,因为你的世俗价值确实低于科学家;如果你是科学家(价值较高者)你也可以享受这样的待遇。第三:关于犯罪,如果你故意杀死一人且情节特别严重,你将被判处死刑;如果你用同样的手法杀死五人,你这一命并不够抵消五条无辜人命的“价值”,那你将承受五倍残酷的死刑。这份条约如何?你会不会同意这个政策?你能预测这个社会将是极其大同,还是极其恐怖吗?

我无法想象把“大多数原则”发扬到极致的社会将是怎样一番场景,大概其中飘散着和谐社会的花香气息,还掺杂着以牙还牙、以暴制暴的中世纪血腥气味。当人命的价值被功利主义哲学利用,就会变成一个个冰冷的数字,他们只看到数量,并不关注生命的可能性,这一点也让功利主义本身显得捉襟见肘、漏洞百出。如果真的算起数来,那么“结果主义”的结果怎么定义?如果法利先生是个优秀的科学家怎么办?如果那五个人是去抢银行的罪犯怎么办?如果那五个人都是

科学家,但他们的儿女变成抢银行的罪犯怎么办……生命的可能性是无穷无尽的,我们是制定人间规则的凯撒大帝,而命运的轨迹掌握在上帝手中,我们无权干涉,连解释都要先问过上帝、问问自己的良心。正如第十三节“陪审团的决定”中那个小说家利兰所说的那样:“我们根本不具备足够的信息,来做出清楚的伦理决定。我们以为自己是在按照后果来判案,但是在座各位由谁敢断言后果究竟包括哪些?正因如此,我们才不应该扮演上帝!”生命到底有没有一个确定的价格,用美元符号表示的那种?每个人生命的价格是否相等?哈佛大学的经济学家曼

昆在《经济学原理》中提出了这样一种方法:“绝大多数人都认为,人的生命是无价的,不应该用钱来衡量,这是政治正确的说法,但对于成本-收益分析而言,这个回答只能导致毫无意义的结果……评价人生命的价值的一种较好方法是,观

察要给一个人多少钱他才自愿从事有生命危险的工作。例如,不同职业的死亡风险是不同的。高楼大厦上的建筑工人所面临的死亡危险就大于办公室的工作人员。”这个说法较为合理,在承认自己“政治不正确”的前提下,提出了一个相对公正的算法,那就是“生死可能性”——一个人离死亡有多遥远。

所以,我们即便说,生命是可以估价的,也不等于承认一条人命轻于五条。生命的可能性是无穷尽的,生命的延续是无止息的,上帝可以一眼看穿宇宙中命运的轨迹,我等凡人不能,所以我们没有权利和能力扮演上帝,替他决定一个人的生死。我们只能做好凯撒大帝的工作,尽量维持人世间可操纵的公正。问问你自己,如果危难当头,你愿不愿意冲上去牺牲自己以换取大多数人的安全?如果连你自己都不愿意,那么你在所有情况下杀一救五的行为,都是披着伪善面纱的犯罪。