第一章章末总结提升

北师版高中同步学案数学选择性必修第二册精品课件 第一章 数列 本章总结提升

(1)求an及Sn;

1

2 -1

(2)令 bn=

(n∈N+),求数列{bn}的前n项和Tn.

解 (1)设等差数列{an}的首项为 a1,公差为 d,

∵a3=7,a5+a7=26,

∴a1+2d=7,2a1+10d=26,

4

4 3

3-2

1

−

×

2

3

=

5

6+5

1

−

× .

4

4

3

规律方法

一般地,如果数列{an}是等差数列,{bn}是等比数列,求数列

{an·bn}的前n项和时,就可采用错位相减法.

当写“Sn”与“qSn”的表达式时,应特别注意将两式“错项对齐”,以便下一步准

确写出“Sn-qSn”的表达式.

变式训练5

∴an=a1+(n-1)d=1+3(n-1)=3n-2.

(2)由(1)知

于是

bn=3

=

3-2

1

=(3n-2)· ,

3

3

1

1

1

1

Tn=1×3+4× 2 +7× 3 +…+(3n-2)×3.①

3

3

1

①×3,得

1

1

1

1

1

1

Tn=1× 2 +4× 3 +7× 4 +…+(3n-5)×3+(3n-2)× +1 ,②

是指将已知条件转换成关于a1,an,n,q(d),Sn的方程组,通过方程的思想解出

高中物理 必修一 第一章 章末总结

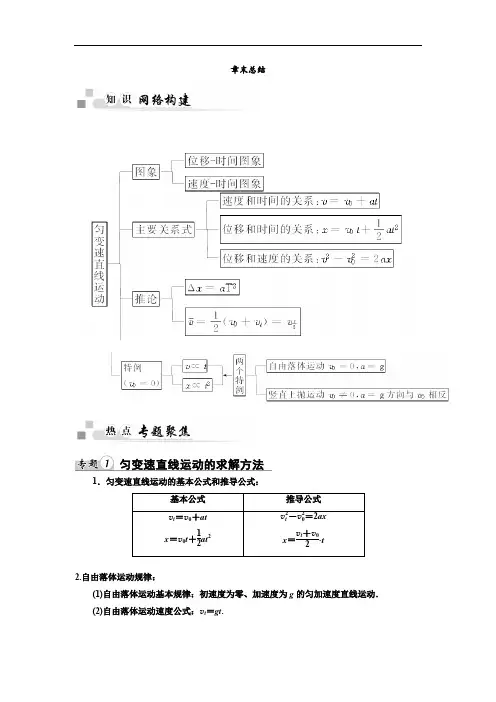

章末总结匀变速直线运动的求解方法1.匀变速直线运动的基本公式和推导公式:2.自由落体运动规律:(1)自由落体运动基本规律:初速度为零、加速度为g的匀加速度直线运动.(2)自由落体运动速度公式:v t=gt.(3)自由落体运动位移公式:h =12gt 2(4)自由落体运动速度—位移关系式:v 2=2gh .3.初速度为零的匀加速直线运动的特点(设T 为等分时间间隔).(1)1T 末、2T 末、3T 末…瞬时速度的比为v 1∶v 2∶v 3∶…∶v n =1∶2∶3∶…∶n ; (2)1T 内、2T 内、3T 内…位移之比为s 1∶s 2∶s 3∶…∶s n =1∶22∶32∶…∶n 2;(3)第1个T 内、第2个T 内、第3个T 内…位移之比为:s Ⅰ∶s Ⅱ∶s Ⅲ∶…∶s N =1∶3∶5∶…∶(2N -1);(4)从静止开始通过连续相等的位移所用的时间之比为:t 1∶t 2∶t 3∶…∶t N =1∶(2-1)∶(3-2)∶…∶(N -N -1).4.逆向思维方法:在处理末速度为零的匀减速直线时,可以采用对称法,即逆向思维法,将该运动对称地看作加速度大小相等的初速度为零的匀加速直线运动,则相应的位移、速度公式以及匀变速直线运动的其他推论均可使用,此种方法可提升解题速度.一辆汽车以72 km/h 的速度在平直的公路上行驶,司机突然发现前方公路上有一只小鹿,于是立即刹车,汽车经过4 s 停下来,使小鹿免受伤害.假设汽车在刹车过程中做匀减速运动,试求:(1)汽车刹车过程中加速度的大小;(2)汽车刹车过程中经过的距离.解析:(1)设初速度方向为正方向,依题意可知:汽车初速度v 0=72 km/h =20 m/s ,末速度v t =0,刹车时间t =4 s根据加速度定义有a =v t -v 0t =0-204m/s 2=-5 m/s 2所以刹车过程中的加速度大小为5 m/s 2.(2)根据匀变速直线运动位移公式s =v 0t +12at 2代入数据计算得:s =40 m 所以刹车距离为40 m.答案:(1)5 m/s 2;(2)40 m.名师点睛:对于汽车刹车问题,要注意是否有反应时间、反应距离的关系,刹车距离和停车距离等.还要注意刹车后末速度为零,速度不可能为负.在解题过程中要注意用运动规律中的时间、位移关系建立方程,这是处理运动学问题的基本方法.在解题过程中最好能画出物体运动的过程草图或图象,并找到各点及运动量之间的关系.用打点计时器研究物体的运动规律是中学物理常用的方法,要探究物体运动规律,就要分析打出的纸带,纸带分析时要做的工作一般有:1.判定物体是否做匀变速运动.因打点计时器每隔相同时间T 打一个点,设物体初速度为v 0,则第一个T 内纸带位移 x 1=v 0T +12aT 2同理可得第二个T 内纸带位移 x 2=(v 0+aT )T +12aT 2…第n 个T 内纸带位移 x n =[v 0+(n -1)aT ]T +12aT 2则相邻相等时间内物体位移差Δx =x 2-x 1=x 3-x 2=…=x n -x n -1 =aT 2如果物体做匀加速直线运动,即a 恒定,则Δx 为一恒量.这一结论反过来也成立,即如果所打纸带在任意两个相邻相等时间内位移差相等,则说明物体做匀变速直线运动.2.逐差法求加速度. 虽然用a =ΔxT 2可以从纸带上求得加速度,但利用一个Δx 求得的加速度偶然误差太大,最好多次测量求平均值.求平均值的方法可以有两个,一是求各段Δx 的平均值,用Δx 求加速度,二是对每一个位移差分别求出加速度,再求加速度的平均值,但这两种求平均的实质是相同的,都达不到减小偶然误差的目的.如a -=a 1+a 2+…+a n +1n =Δx 1T2+Δx 2T 2+…+Δx n T 2n=(x 2-x 1)+(x 3-x 2)+…+(x n +1-x n )nT 2纸带分析常用方法及规律=x n+1-x1 nT2这样求平均的结果仍是由两段T内的位移x n+1和x1决定,偶然误差相同.怎样就能把纸带上各段位移都利用起来呢?如果纸带上测得连续6个相同时间T内的位移x1、x2、x3、…、x6,如下图所示.则x4-x1=(x4-x3)+(x3-x2)+(x2-x1)=3aT2x5-x2=(x5-x4)+(x4-x3)+(x3-x2)=3aT2x6-x3=(x6-x5)+(x5-x4)+(x4-x3)=3aT2所以a=(x6-x3)+(x5-x2)+(x4-x1)9T2就把各段位移都利用上了,有效地减小了仅用两次位移测量带来的偶然误差.这种方法被称为逐差法.如右图所示是某同学测量匀变速直线运动的加速度时,从若干纸带中选中的一条纸带的一部分,他每隔4个点取一个计数点,图上注明了他对各个计数点间距离的测量结果.(单位:cm)(1)为了验证小车的运动是匀变速运动,请进行下列计算,填入表内.(单位:cm)各位移差与平均值最多相差________cm,即各位移差与平均值最多相差________%.由此可得出结论:小车在______________的位移之差在________范围内相等,所以小车的运动是______________.(2)根据a=x n-x n-33T2,可以求出:a1=x4-x13T2=__________m/s2,a2=x5-x23T2=__________m/s2,a3=x6-x33T2=__________m/s2,所以a=a1+a2+a33=________m/s2.解析:(1)x2-x1=1.60 cm;x3-x2=1.55 cm;x4-x3=1.62 cm;x5-x4=1.53 cm;x6-x5=1.61 cm;Δx=1.58 cm.各位移差与平均值最多相差0.05 cm,即各位移差与平均值最多相差3.3%.由此可得出结论:小车在任意两个连续相等的时间内的位移之差在误差允许范围内相等,所以小车的运动是匀加速直线运动.(2)采用逐差法,即a1=x4-x13T2=1.59 m/s2,a2=x5-x23T2=1.59 m/s2,a3=x6-x33T2=1.59 m/s2,a=a1+a2+a33=(x4+x5+x6)-(x1+x2+x3)9T2=1.59 m/s2.答案:(1)1.60 1.55 1.62 1.53 1.61 1.580.05 3.3任意两个连续相等的时间内误差允许匀加速直线运动(2)1.59 1.59 1.59 1.59►跟踪训练1.在“探究小车的速度随时间变化的规律”的实验中,用打点计时器记录纸带运动的时间,计时器所用的电源频率为50 Hz,右上图为做匀变速直线运动的小车带动的纸带上记录的一些点,在每相邻两个点中间都有四个点未画出,按时间顺序取0、1、2、3、4、5六个点,后面五个点到0点的距离分别是(单位:cm)8.78、16.08、21.87、26.16、28.94.由此可得小车运动的加速度大小为__________m/s 2,方向为________________________________________________________________________.答案:1.5 与规定的正方向(运动方向)相反2.某同学用下图所示装置测量重力加速度g ,所用交流电频率为50 Hz.在所选纸带上取某点为0计数点,然后每隔3个点取一个计数点,所有测量数据及其标记符号如下图所示.该同学用两种方法处理数据(T 为相邻两计数点的时间间隔): 方法A :由g 1=x 2-x 1T 2,g 2=x 3-x 2T 2,…,g 5=x 6-x 5T2,取平均值g =8.667 m/s 2; 方法B :由g 1=x 4-x 13T 2,g 2=x 5-x 23T 2,g 3=x 6-x 33T 2,取平均值g =8.673 m/s 2. 从数据处理方法看,在x 1,x 2,x 3,x 4,x 5,x 6中,对实验结果起作用的,方法A 中有______________;方法B 中有_______________.因此,选择方法__________(填“A ”或填“B ”)更合理,这样可以减少实验的______(填“系统”或“偶然”)误差.本实验误差的主要来源有________________________________(试举出两条).答案:x 1、x 6或37.5、193.5 x 1、x 2、x 3、x 4、x 5、x 6或37.5、69.0、100.5、131.5、163.0、193.5 B 偶然 阻力(空气阻力,振针的阻力,限位孔的阻力,复写纸的阻力等)、交流电频率波动、长度测量、数据处理方法等1.追及、相遇的特征.追及的主要条件是两个物体在追赶过程中处在同一位置,常见的情形有三种:追及和相遇问题(1)初速度为零的匀加速运动的物体甲追赶同方向的匀速运动的物体乙,一定能追上,在追上之前两者有最大距离的条件是两物体的速度相等.(2)匀速运动的物体甲追赶同方向的匀加速运动的物体乙,此时存在一个恰好追上或恰好追不上的临界条件,即两物体速度相等,此临界条件给出一个此种追赶情形能否追上的方法:若两者速度相等时,甲、乙位移相等,则恰好追上;若两者速度相等时,甲的位移小于乙的位移,则甲永远追不上乙,此时两者间有最小距离;若两者速度相等时,甲的位移大于乙的位移.此时说明甲已超过了乙而在乙的前方,之后便成了乙追甲了,因乙是加速的,故定能追上甲,亦即在这种情况下,甲、乙能相遇两次,此种情况亦可通过比较甲、乙位移相等时速度大小的关系进行判定,请自行分析.(3)匀减速运动的物体追赶同方向的匀速运动的物体,情形跟第二种情形相类似,请自行分析.两物体恰能相遇的临界条件是两物体处于同一位置时速度相等,或两物体速度相等时恰处于同一位置.2.解追及、相遇问题的思路.(1)根据对两物体运动过程的分析,画出两物体运动的示意图.(2)根据两物体的运动性质,分别列出两个物体的位移方程,注意要将两物体运动时间的关系反映在方程中.(3)由运动示意图找出两物体位移间的关联方程,这是关键.(4)联立方程求解,并对结果进行简单分析.3.分析追及、相遇问题时的注意事项.(1)分析问题时,一定要注意抓住一个条件两个关系,一个条件是两物体速度相等时满足的临界条件,如两物体的距离是最大还是最小,是否恰好追上等.两个关系是时间关系和位移关系,时间关系是指两物体运动时间是否相等,两物体是同时运动还是一先一后等;而位移关系是指两物体同地运动还是一前一后运动等,其中通过画运动示意图找到两物体间的位移关系是解题的突破口,因此在学习中一定要养成画草图分析问题的良好习惯,对帮助我们理解题意,启迪思维大有裨益.(2)若被追赶的物体做匀减速运动,一定要注意,追上前该物体是否停止运动.(3)仔细审题,注意抓住题目中的关键字眼,充分挖掘题目中的隐含条件,如“刚好”、“恰巧”、“最多”、“至少”等,往往对应一个临界状态,满足相应的临界条件.4.解决追及相遇问题的方法.大致分为两种方法:一是物理分析法,即通过对物理情景和物理过程的分析,找到临界状态和临界条件,然后列出方程求解;二是数学方法,因为在匀变速运动的位移表达式中由时间的二次方我们可列出位移方程,利用二次函数求极值的方法求解,有时也可借助v t 图象进行分析.汽车正以10 m/s 的速度在平直的公路上前进,突然发现正前方有一辆自行车以4 m/s 的速度做同方向的匀速直线运动,汽车立即关闭油门做加速度大小为6 m/s 2的匀减速直线运动,汽车恰好不碰上自行车,求关闭油门时汽车离自行车多远?解析:汽车在关闭油门减速后的一段时间内,其速度大于自行车的速度,因此汽车和自行车之间的距离在不断减小,当这个距离缩小到零时,若汽车的速度减至与自行车相同,则能满足题设中汽车恰好不碰上自行车的条件,所以本题要求汽车关闭油门时离自行车的距离x 应是汽车从关闭油门减速运动直到速度与自行车相等时发生的位移x 汽与自行车在这段时间内发生的位移x 自之差,如下图所示.解法一:汽车减速到4 m/s 时发生的位移和运动的时间分别为:x 汽=(v 2t -v 20)2a =(100-16)12m =7 m ,t =(v t -v 0)a =(10-4)6 s =1 s ,这段时间内自行车发生的位移: x 自=v 自t =4×1 m =4 m , 汽车关闭油门时离自行车的距离: x =x 汽-x 自=7 m -4 m =3 m.解法二:利用v t 图象进行求解.如右图所示,直线A 、B 分别表示汽车与自行车的v t 图象,其中画斜线部分三角形的面积表示当两车速度相等时汽车比自行车多发生的位移,即为题中所求的汽车关闭油门时离自行车的距离x .由图可知x =12×(10-4)×1 m =3 m.答案:3 m►跟踪训练1.(双选)如图所示为三个运动物体的v -t 图象,其中A 、B 两物体从不同地点出发,A 、C 两物体从同一地点出发,则以下说法正确的是( )A .A 、C 两物体的运动方向相同B .t =4 s 时,A 、B 两物体相遇C .t =4 s 时,A 、C 两物体相遇D .t =2 s 时,A 、B 两物体相距最远答案:AC2.一辆摩托车行驶的最大速度为108 km/h.现让摩托车从静止出发,要求在4 min 内追上前方相距为1 km 、正以25 m/s 的速度在平直公路上行驶的汽车.则该摩托车行驶时,至少应具有多大的加速度?答案:2.25 m/s 2。

高中数学必修一第一章 章末复习课课件

反思与感悟

解析答案

跟踪训练2 某粮店销售大米,若一次购买大米不超过50 kg时,单价 为m元;若一次购买大米超过50 kg时,其超出部分按原价的90%计算, 某人一次购买了x kg大米,其费用为y元,则y与x的函数关系式y=

mx,0≤x≤50, __0_.9_m__x_+__5_m_,__x_>__5_0___. 解析 当0≤x≤50时,y=mx; 当x>50时,y=50m+(x-50)×90%·m=0.9mx+5m.

2.数学四大思想:函数与方程、转化与化归、分类讨论、数形结合思想, 本章用到以下思想方法: (1)函数与方程思想体现在函数解析式部分,将实际问题中的条件转化为 数学模型,再通过研究函数性质解决诸如最大、最优等问题. (2)转化与化归主要体现在集合部分符号语言、文字语言、图形语言的转 化,函数中求定义域大多转化成解不等式,求值域大多可以化归为求二 次函数等基本函数的值域. (3)分类讨论主要体现在集合中对空集和区间端点的讨论,函数中主要是 欲去绝对值而正负不定,含参数的函数式的各种性质的探讨. (4)数形结合主要体现在用数轴求并交补集,借助函数图象研究函数性质.

(5)数学交流体现在使用了大量的文字、符号、图形语言,用以刻画集 合的关系运算及函数表示和性质,往往还需要在三种语言间灵活转换, 有意识地培养灵活选择语言,清晰直观而又严谨地表达自己的想法, 听懂别人的想法,从而进行交流与合作. (6)运用信息技术的技能主要表现在应用网络资源拓展知识,了解数学 史及发展前沿,以及应用计算机强大的计算能力描点作图探究新知等 方面.

所以 Q P.

解析答案

1 234

3.设函数 f(x)=x22x+,2x,>2x,≤2, 则 f(-4)=____1_8___,若 f(x0)=8,则 x0 =__-___6_或___4_____. 解析 f(-4)=(-4)2+2=18,由 f(x0)=8,得xx020≤ +22, =8, 或x20x>0=2,8, 得 x0=- 6,或 x0=4.

章节总结(实用11篇)

章节总结(实用11篇)章节总结第1篇总结的方法一般可用构建知识网络的方法和纲要法。

总之,做好总结是我们学习常规中的一项重要内容,因为通过总结,不但可以复习巩固所学过的知识,而且能使知识系统化、条理化、使知识连贯起来、综合起来,使知识建立起各种联系。

这样,就使我们能在一个新的、更高的水平上来对待知识,就好像我们站在山顶上来看山下四周的景色一样,不但能看清所有景点,而且能看清各景点间的关系。

由于我们站在了一个新的高度上来看待知识,我们也就有了驾驭知识的能力,就是说我们能灵活理解、掌握和运用知识了。

上述的预习、听讲、复习和作业、总结等步骤的学习常规,要在实践中形成习惯,开始时可能会感到有一定的难度,但只要坚持下去就会见到成效,一但形成学习习惯,就会尝到甜头。

正如:没有好习惯,成功不容易;有了好习惯,失败不容易。

章节总结第2篇函数图像变换:(重点)要求掌握常见基本函数的图像,掌握函数图像变换的一般规律。

常见图像变化规律:(注意平移变化能够用向量的语言解释,和按向量平移联系起来思考)平移变换y=f(x)→y=f(x+a),y=f(x)+b注意:(ⅰ)有系数,要先提取系数。

如:把函数y=f(2x)经过平移得到函数y=f(2x+4)的图象。

(ⅱ)会结合向量的平移,理解按照向量(m,n)平移的意义。

对称变换y=f(x)→y=f(-x),关于y轴对称y=f(x)→y=-f(x),关于x轴对称y=f(x)→y=f|x|,把x轴上方的图象保留,x轴下方的图象关于x轴对称y=f(x)→y=|f(x)|把y轴右边的图象保留,然后将y轴右边部分关于y轴对称。

(注意:它是一个偶函数)伸缩变换:y=f(x)→y=f(ωx),y=f(x)→y=Af(ωx+φ)具体参照三角函数的图象变换。

一个重要结论:若f(a-x)=f(a+x),则函数y=f(x)的图像关于直线x=a 对称;章节总结第3篇磁现象:磁性、磁体、磁极、磁场、磁感线、磁化等同名磁极互相排斥,异名磁极互相吸引。

最新八年级物理第一章总结(八篇)

八年级物理第一章总结篇一贯彻正确的教育方针是义不容辞的,平时在课堂中以教育方针为指导主线,认真的学习新课改思想、理念并逐步融贯到课堂教学中去。

社会是在不断的发展前进的,作为一名教师,本身的文化专业知识也要不断的提高,平时阅读一些与本职教学工作有关的书刊杂志,到电子备课室查阅有关物理方面的教学资源,了解物理教学发展,学习一些外地的优良教育教学理念,以充实自己。

认真参加每次学校和新课改的培训、教研活动,吸取同行的先进的教学理念方法等,结合自己,努力形成一种自己的教学方式。

(一)自身工作1、备课开学初,积极参加教研组组织的教研活动,和同事们的商讨下,认真学习物理新课标,积极参加进行集体备课。

根据新课标和教学常规的要求,提前两周备好课,写好教案。

平时做到周前备课。

备课时认真钻研教材、新课标、教参,虚心向本组老师学习、请教,力求吃透教材,找准重点、难点,体现新理念。

2、上课上好课不仅要备好课,而且要做好课前准备,布置好实验和器材,积极使用多媒体,不打无准备之仗。

认真讲课,认真示范,力求抓住重点,突破难点,精讲精练。

运用多种教学方法,从学生的实际出发,注意调动学生学习的积极性和创造性思维,使学生有举一反三的能力。

培养学生高雅的兴趣,发扬团结互助,吃苦耐劳、勇往直前的精神。

(二)学生方面:平时的课堂教学中注重对学生的自信心的培养,现代课堂教育要求我们相信学生的能力,留给学生充分的思考和实践的余地,只有通过新课标的学习和课堂教学的创新才能提高课堂教学质量和有自信的学生。

我相信通过不同的方法教学,能够发挥学生的主体意识,给学生创造条件机会,合理的把握学生的表现欲望,有利于培养学生的自主性和创造性。

各行各业都在竞争,要立稳自己的脚跟,就得使自己的教学质量还是平时工作都要做的好。

(一)群体工作:积极配合和支持学校群体活动,积极协作本组开展教研活动,积极推行现代信息教学活动。

由于班级较多,实验设施较少,学生的课外活动开展不是很到位,没有很好的督促。

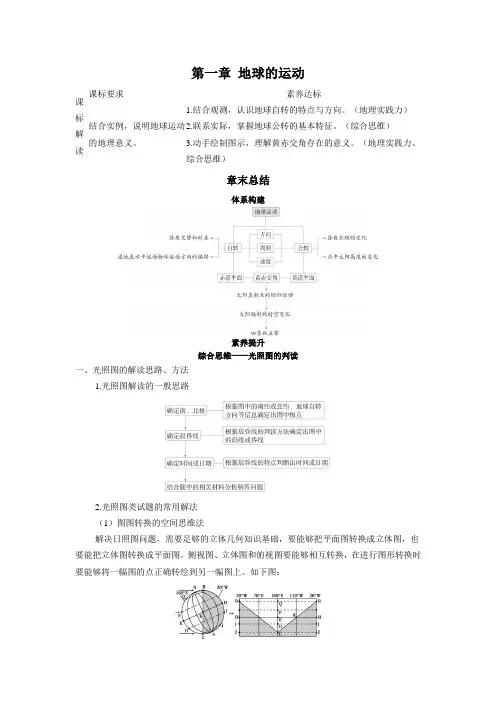

22人教版高中地理新教材选择性必修1--第一章 地球的运动章末总结

第一章 地球的运动课标解读 课标要求 素养达标 结合实例,说明地球运动的地理意义。

1.结合观测,认识地球自转的特点与方向。

(地理实践力) 2.联系实际,掌握地球公转的基本特征。

(综合思维) 3.动手绘制图示,理解黄赤交角存在的意义。

(地理实践力、综合思维)章末总结体系构建素养提升综合思维——光照图的判读一、光照图的解读思路、方法1.光照图解读的一般思路2.光照图类试题的常用解法(1)图图转换的空间思维法解决日照图问题,需要足够的立体几何知识基础,要能够把平面图转换成立体图,也要能把立体图转换成平面图。

侧视图、立体图和俯视图要能够相互转换,在进行图形转换时要能够将一幅图的点正确转绘到另一幅图上。

如下图:(2)对称思维法很多地理事物或地理现象在南北半球、昼夜半球都存在对称现象,因此,在解决许多实际问题时都要用到对称思维。

例如:当66.5∘N以北出现极昼现象时,66.5∘S以南一定出现极夜现象;晨昏圈与70∘N相切时,它一定同时与70∘S相切。

(3)添加辅助线的割补思维法局部日照图主要考查空间想象能力和逻辑思维能力。

要正确解答此类试题,应树立“全局”观点,即把局部图恢复为全图。

局部图一般均可用“补”的办法回归至全图。

命题者之所以要将一个本来完整的图形割下一块,就是为了考查考生的空间想象能力,而我们应将陌生的图形还原成我们熟悉的图。

例如:下面图1中A、B两点分别是晨线、昏线与30∘N纬线圈的交点,图2是利用添加辅助线法还原的日照图全图。

(4)基础的数学计算法不少同学在解地理题目的时候,不善于灵活地进行思维方式的转换,其实,日照图的有些题目,如果用数学思维的方法解决会更简单。

二、光照图的具体判读技巧(以下面俯视图为例)素养专练(2021山东潍坊五县联考)图中EF线是地球公转到近日点附近的晨昏线,箭头为地球自转方向,①点是东半球与西半球的分界线,②点位于东半球,①点与②③两点的最短距离是3330km(赤道上经度差1∘,纬长差111km)。

高中生物必修一(新教材) 章末总结(共6章)

答案 (1)Mg2+是构成叶绿素的成分。 (2)培养液浓度过高,细胞会失水皱缩,影响其正常生长。 (3)缺少与缺 K 培养液形成的二次对照实验。在缺 K 的培养液中加入 K, 看幼苗生长发育恢复情况。 (4)适当补施钾肥等。

答准 概念 1 细胞是生物体结构与生命活动的基本单位 1.3 细胞各部分结构既分工又合作,共同执行细胞的各项生命活动 1.3.1 概述细胞都由质膜包裹,质膜将细胞与其生活环境分开,能控 制物质进出,并参与细胞间的信息交流。 1.3.2 阐明细胞内具有多个相对独立的结构,担负着物质运输、合成 与分解、能量转换和信息传递等生命活动。 1.3.3 阐明遗传信息主要储存在细胞核中。 1.3.4 举例说明细胞各部分结构之间相互联系、协调一致,共同执行 细胞的各项生命活动。

请回答下列问题: (1)上述图片中的细胞,放大倍数由小到大依次是________(填序号)。 (2)实际上,图①中的细胞不是完整的细胞结构,只剩下“轮廓”,这是 细胞的哪个结构?具有什么功能? (3)图②、图③所示的细胞中能够清楚看到的结构有哪些?根据你学过的 生物学知识,能否判断出这两种细胞是植物细胞还是动物细胞?说明判断的 依据。 (4)施莱登和施旺基于对不同细胞的观察,提出了________,其内容能否 为“生物起源于共同的祖先”这一观点提供支持?请说明理由。

新课程理念导读 学科核心素养 1.通过观察不同的生物体,说明有些生物体只有一个细胞,而有些由很 多细胞构成。能够运用细胞学说解释细胞形态和功能的多样性,认识细胞生 命系统。 2.基于细胞学说建立的科学史资料,运用归纳与概括等科学思维方法, 说明人类在探索细胞的过程中运用的逻辑方法,阐述对科学发展过程和科学 本质的理解。

第一章 章末总结

知识构建

课程内容标准 概念 1 细胞是生物体结构与生命活动的基本单位 1.1 各种细胞具有相似的基本结构,但在形态与功能上有所差异 1.1.1 说明有些生物体只有一个细胞,而有的由很多细胞构成,这些 细胞形态和功能多样,但都具有相似的基本结构。 1.1.2 描述原核细胞与真核细胞的最大区别是原核细胞没有由核膜包 被的细胞核。

基业长青各章总结

基业长青各章总结基业长青是一本由吉姆·柯林斯所著的管理学经典之作。

全书分为五章,包括“精英人才”、“时势背景”、“领导者”、“执行力”和“持续改进”。

本文将对这五章内容进行详细总结。

第一章:精英人才本章主要探讨了企业成功的关键因素——拥有优秀的人才。

作者提出了“精英人才”这个概念,指的是那些具有高度天赋、专业技能和热情的员工。

他们对企业的发展起到至关重要的作用。

作者还介绍了如何吸引和留住这些精英人才。

首先,企业需要建立一个良好的公司文化,使员工感到自己是参与到一个伟大事业中来。

其次,企业需要为员工提供发展机会和培训计划,以帮助他们不断成长和进步。

最后,企业需要给予员工足够的奖励和福利,以激发他们更高的积极性和动力。

第二章:时势背景本章主要介绍了企业成功与时势背景之间的关系。

作者认为,企业所处的环境和时代背景对于企业的发展至关重要。

只有在正确的时势背景下,企业才能获得成功。

作者提出了“大潮流”这个概念,指的是社会和经济环境中的重要趋势。

企业需要及时捕捉这些趋势,以便调整自己的战略和决策,以适应不断变化的市场环境。

本章还介绍了如何识别和利用机会。

作者认为,机会并不是无限存在的,只有那些具备敏锐洞察力和果断行动力的企业才能抓住机遇,在市场竞争中获得优势。

第三章:领导者本章主要探讨了领导者对于企业成功的重要性。

作者认为,一个优秀的领导者可以带领团队创造奇迹,并且在竞争中占据优势地位。

作者提出了“级别五层次”这个概念,指的是领导者必须具备五种不同层次的能力:个人能力、团队建设、管理能力、领导力和战略眼光。

只有同时具备这五种层次能力的领导者,才能在企业中发挥最大的作用。

本章还介绍了如何培养优秀的领导者。

作者认为,优秀的领导者需要具备一定的天赋和素质,但更重要的是通过不断学习和实践来提高自己的能力。

第四章:执行力本章主要探讨了企业执行力对于成功的重要性。

作者认为,只有拥有高效、有效的执行力,企业才能在竞争中获得优势。

大学物理 第一章 总结

大学物理第一章总结大学物理第一章总结第一章物体运动的基本规律了解物理学的研究对象尤其是对于场也是一种物质的概念世界是物质的,物质是运动的,运动是有规律的机械运动:一个物体相对于另一个物体的位置,或者,一个物体的某部分相对于其他部分的位置,随时间而变化的过程,叫做机械运动。

经典力学研究的范畴:§ 1.1 位矢速度和加速度1.参考系与坐标系、质点、矢径的概念;(1)物体的运动与参考系的选取有关,对于同一运动,不同的参考系描述是不同;(2)物体的运动与坐标系的选取无关,在选定的参考系中,可以建立不同的坐标系,而不改变物体的运动情况。

r =x i +y j +z k 矢径:2.运动学方程、位移;速度;加速度(概念清楚,要有物理图像)ˆr =r (t )=x (t )i ˆ+y (t )ˆj +z (t )k 运动学方程:确定质点的位置随时间变化规律的数学表示式,称为运动方程。

或x =x (t )y =y (t )z =z (t )轨迹方程:质点运动时,在空间所描画的连续曲线称为轨迹,描述轨迹的数学方程式称为轨迹方程。

它由运动方程式消去时间tF (x , y , z )=0其分量形式:????加速度,平均加速度,瞬时加速度(概念数学表达式尤其是微分形式)§ 1.2质点的曲线运动1.曲线运动中的切向加速度和法向加速度是如何选定;自然坐标;()加速度的大小表示质点速率变化的快慢;()加速度的大小反映质点速度方向变化的快慢。

大小方向如何选定???2.圆周运动的角量描述,角量与线量的关系。

ω角速度= β角加速度=§ 1.3刚体的运动1.刚体、刚体的平动、转动、定轴转动;22.刚体运动的角量描述,角量与线量的关系。

a n =r i ω§ 1.4牛顿运动定律1.牛顿运动定律、惯性、质量、力的概念;2.运用牛顿定律求解质点动力学问题;五步法已知运动求解受力问题已知受力求解运动方程§ 1.5 非惯性系惯性力1.非惯性系(牛顿运动定律不成立的参考系)、惯性力:惯性力不是作用力,没有施力物体,它是虚拟力,在非惯性系中来自参考系本身的加速效应。

物理必修一第一章知识点总结8篇

物理必修一第一章知识点总结8篇篇1一、质点运动的描述1. 质点概念:用于简化实际物体的理想化模型,忽略物体的大小和形状,只关注其位置和运动状态。

2. 参考系:选择作为参考的物体,用于描述其他物体的运动。

参考系可以是静止的,也可以是运动的。

3. 标量和矢量:标量描述物体运动的量值大小,如路程;矢量描述既有大小又有方向的物理量,如位移、速度等。

二、时间和位移1. 时间:描述物体运动过程中的持续性,分为时刻和时间间隔。

时刻对应质点运动过程中的某一瞬间,时间间隔对应两个时刻之间的时间段。

篇2一、质点、参考系、坐标系1. 质点:是物理学中一个理想化的模型,用来研究物体的机械运动。

质点没有大小和形状,只考虑它的质量。

2. 参考系:是用来判断物体运动状态的基准。

不同的参考系下,物体的运动状态可能不同。

常见的参考系有地面、惯性参照系等。

3. 坐标系:是用来描述物体位置的基准。

通常使用笛卡尔坐标系,通过三个互相垂直的坐标轴来描述空间中的位置。

二、时间和位移1. 时间:是描述物体运动的时间间隔。

在国际单位制中,时间的基本单位是秒(s)。

2. 位移:是描述物体位置变化的物理量。

位移等于末位置向量减初位置向量。

位移是矢量,有大小和方向。

三、运动学的基本公式1. 平均速度:等于位移除以时间,即v=s/t。

平均速度描述了物体在一段时间内的运动状态。

2. 瞬时速度:是物体在某一时刻的速度。

瞬时速度可以通过极限法求得,即当时间趋近于零时,位移与时间的比值就是瞬时速度。

瞬时速度描述了物体在某一时刻的运动状态。

3. 加速度:是描述物体速度变化快慢的物理量。

加速度等于速度变化量除以时间,即a=(v-u)/t。

加速度是矢量,有大小和方向。

四、抛体运动1. 抛体运动:是指物体以一定的初速度射出后,在重力作用下所做的运动。

抛体运动可以分为平抛、斜抛和竖直上抛三种类型。

2. 平抛运动:是指物体以一定的初速度水平射出后,在重力作用下所做的运动。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第一章章末总结提升

[知识网络]

参考答案:①天体系统②运动特征③自身条件④太阳辐射⑤地壳⑥昼夜交替⑦正午太阳高度的变化

[触摸高考]

主题一时间计算与日期范围确定

1. 佃96年我国与M国签订海洋渔业发展合作规划,至2010年我国有20多家沿海渔业企业(总部设在国内)在M国从事渔业捕捞和渔业产品加工,产品除满足M国需求外,还远销其他国家,下图示

意M国的位置,据此完成下题

1CP

地球在宇猜中的位乱

太阳系

中的一

颗普通

行星

太睛中

的-

行星

蕖件

能凤來源H

对地球影响匸

I~~H L

厂外部圈层水圈

(-⑤

⑥ -]

时睦地理意义

沿地表水平方向运

动的物脈发生m

I黄道平面I

昼枝反麵的变化⑦

叫李与耐IF —

■-地機

L丸

运动

方向n

白转

-丈阳淸动」

对地球厳响」-------------

彳拡亦交角

丈闭立射点回归运动

心心洲界 ii 凤界 -------------- 未定国界

如果都以当地时间8: 00〜12: 00和14: 00〜18: 00作为工作 时

间,在M 国的中资企业若在双方工作时间内向其总部汇报业务, 应选在当地时间的

A.

8: 00〜9: 00 B . 11: 00〜12: 00 C . 14: 00〜15: 00 D . 17: 00〜18: 00

解析:读图可以看出,M 国(摩洛哥)大部分国土在中时区,应该

是采用中时区时间,总部在中国,采用东八区时间, M 国比北京时 间晚8个小时,四个时段加8小时换算为北京时间,仍在工作时段的 是8: 00〜9: 00,故答案选A 。

答案:A

2. 2014年11月7日至12日APEC 北京会议放假期间,河南省

针对北京游客实行景区门票减免优惠。

据此,回答下题。

放假期间()

A .时值我国立冬到小雪之间

B. 太阳直射点向赤道移动 …™

C .黄山6点前日出东北方向

D .南极大陆极夜范围扩大

解析:立冬为11月7日,小雪为11月23

日,所以时值我国立

冬到小雪之间;此时太阳直射点向南移动;黄山昼短夜长,6点以后日出;南极大陆的极昼范围扩大,故选A

答案:A

主题升华*时间计算与日期范围确定

1时间计算

明确求哪类时间(地方时/区时);明确所求地点的位置;算出两地的经度差或时区差;运用“东加西减”原理得解。

—]

2. 日期范围确定

日期分界线有两条经线,一条是自然日界线,即0时所在经线; 另一条是人为日界线,即180°经线。

0时所在经线是不断变化的,也就导致日期范围随时随地也在变化。

[来源:Z,xx,] 注:自西向东越过0时经线,日期加一天;自西向东越过180°

经线,日期减一天

主题二太阳辐射与日照时数的关系

3. 日照时数指太阳在某地实际照射的时间。

图们江是中国与朝

鲜的界河。

下图为图们江流域日照时数年内变化柱状图。

读图,完

成(1)〜⑵题[来源:学科网Z,X,X,K]

(1) 该流域日照时数在7月出现低谷的影响因素是()

A .云量B.海拔

C .下垫面

D .正午太阳高度

(2) 日照百分率为一个时段内某地日照时数与理论上最大的日照

时数的比值(%)。

该流域3月份的日照百分率约为()来源“

A. 53%

B. 62%

C. 70%

D. 78%

解析:第(1)题,同一地区影响日照时数差异的主要因素是天气。

7月份,雨带移动到华北、东北地区,图们江是雨季,天空云量较多,日照时数少,A对。

海拔、下垫面、正午太阳高度有影响,但不是7 月份出现低谷的原因,B、C、D错。

第(2)题,图示日照时数中,3 月份日照时数是230小时。

3月份在春分附近,各地昼夜长短相等,每天理论上日照时数是12小时,整个3月理论上最大日照时数是360 小时,所以日照百分率约是62% , B对。

A、C、D错。

答案:⑴A (2)B

主题升华时太阳辐射总量和日照时数关系

太阳辐射总量看光照时间的长短和强弱,而日照时数则主要看光照时间的长短;在分析的时候要综合以上因素

(1) 日照时数的影响因素。

①纬度:影响昼夜的长短,不考虑别 的因素,我国不同地区,夏季日照北方大于南方;冬季则相反。

同一 地区,日照时数夏季大于冬季。

②地势:同一区域,地势高日出早, 日落晚,日照时数长。

③天气:晴天日照时数长,阴天日照时数短。

来源 :学科网]

(2) 太阳辐射总量的影响因素。

①纬度:纬度低,正午太阳高度 尢 太阳辐射经过的大气路程短,削弱的少;等量太阳辐射照射的地 表面积少,相同地表得到太阳辐射更多;②地势:地势高,太阳辐射 穿越的大气路程短,同时大气稀薄,透明度高,固体杂质、水汽少, 对太阳辐射削弱的少,至V 达地面的太 阳辐射多。

③天气:晴天多, 大气对太阳辐射削弱少,到达地面的太阳辐射多 (由此可知,山地背 风坡太阳辐射强)。

举例:

地势爲空吒 m,尢0 囲度IL 列 囲天气丫 HSU 肘间IS 如结合上图分析成都(低值区)和拉萨(高值区)太阳辐射总量的差

异:看到问题先调用相关知识和原理。

影响两地太 阳辐射总量差异 的因素有纬度、地势和天气,结合实际,成都和拉萨纬度相当,故 从地势和天气进行比较分析,成都位于四川盆地,地势低,阴雨天多; 拉萨位于青藏高原,地势高,晴朗天多。

主题三昼夜长短与太阳周日视运动

主要为南 主要为四川、啦庆大畅她幅+ 肚

中PUU 盘地为低值中心 主蜜为北J8L 山象占髙脈东部.

华北平盛大部井.黄土髙原大 品井.

甘曲南部"川西■.川南* SUU-部

分

广两大部,

川西、黔酋 -Sih 云

鹹南部. 閘南东部

其中育建

高加为高 值41心

尢部*东审

4. 下图为甲、乙两地某日从日出到日落太阳高度角日变化示意 图,其中甲地位于北半球。

读图,回答 ⑴〜(2)题。

(1)据图推测,乙地位于(

) (2)据图推测,该日应该是北半球的(

)

A .春分日

C .秋分日 解析:第(1)题,甲地位于北半球,此日甲地昼长为 12小时16 分,北半球处于夏半年,太阳直射点位于北半球。

乙地昼长恰好为 12小时,乙地只能位于赤道上。

乙地正午太阳高度出现在北京时间 24点,可计算出乙地经度为60°W ,乙地位于西半球。

C 正确。

第⑵ 题,此日赤道上正午太阳高度为 66 ° 34且直射点位于北半球,可计 算出太阳直射点位于北回归线。

正午太阳高度 H = 90。

-当地与直射 点的纬度差=90 -(0 ° X °,即X = 23 ° 26故B 正确。

[…

答案:(1)C (2)B

主题升华*太阳周日视运动解题技巧

(1)根据太阳的东升西落来确定地面上的方 向。

春分、秋分日, A .东半球赤道上

C .西半球赤道上 B .东半球北回归线上

D .西半球北回归线上

B .夏至日 D .冬至日 北京时间

太阳正东升,正西落;北半球夏半年,即3月21日至9月23日,太阳东北升、西北落;北半球冬半年,即9月23日至次年3月21日,

太阳东南升、西南落。

(2)日出、日落、昼长、夜长四个时间里,任知其中一个,就可以求

出其他三个。

其方法可用以下图解:[…网]

上午时长=12-日出时间下午时长=日落时间—12 昼长=上午时长+下

午时长夜长=24-昼长。