2021年高中历史单元综合测评4王安石变法含解析人教版选修1

2021-2022高二历史人民版选修1专题检测:专题四 王安石变法

专题检测(四)(时间:60分钟满分:100分)一、选择题(每小题4分,共48分)1.下图是宋代加强中心集权的形象图。

对此图现象造成的影响解读不正确的是()A.强化中心集权,减弱地方势力,达到了“强干弱枝”的目的B.转变了唐末五代以来藩镇割据的局面C.导致了“三冗”现象的消灭,为北宋埋下了积贫积弱的祸根D.彻底解决了中心和地方的权力关系,达到了长治久安答案D解析依据所学学问,宋代加强中心集权的措施总体来说是利大于弊,但埋下了“积贫积弱”的祸端,故D 项分析不符合史实。

2.北宋前期,统治者认为:“富室田连阡陌,为国家守财尔!缓急盗贼窃发,边疆扰动,兼并之财,乐于输纳,皆我之物。

”这表明北宋政府()A.抑制土地兼并以缓和阶级冲突B.限制地主特权以减轻农夫负担C.纵容土地兼并以便于筹集军费D.责令地主将兼并之财上缴国库答案C解析材料表明北宋政府纵容土地兼并是为了镇压“盗贼”和安静“边疆扰动”。

3.北宋中期,“三冗”局面消灭的主要缘由有()①宋初增设官僚机构以分化各级官员权力②形成浩大军事体系,军费开支增加③对辽和西夏的战斗耗费和高额赔款④地主兼并土地,隐瞒田产,少交赋税A.①②③④B.①②④C.①③④D.①②③答案D解析解答本题可用排解法,④和“三冗”局面的消灭无直接联系,排解含④的选项即可。

4.王安石在《河北民》诗中写道,边疆百姓“家家养子学耕织,输与官家事夷狄”,感慨他们生不逢时,“汝生不及贞观中,半粟数钱无兵戎”。

这些诗句表现了作者()①对冗兵冗官的不满②对田园生活的赞美③对唐代治世的憧憬④对北宋孱弱的无奈A.①②B.①③C.②④D.③④答案D解析诗中的“输与官家事夷狄”,表明作者对北宋政权向少数民族政权纳贡求和的猛烈不满,故④正确;“汝生不及贞观中”表明白作者对唐代治世的憧憬,故③正确。

诗中不能体现作者对田园生活的赞美,故排解②;诗句表达的是作者对冗费的不满,未提及冗兵冗官,故排解①,正确答案为D。

高中历史 专题四 王安石变法专题测评 人民版选修1(2021年整理)

高中历史专题四王安石变法专题测评人民版选修1编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(高中历史专题四王安石变法专题测评人民版选修1)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为高中历史专题四王安石变法专题测评人民版选修1的全部内容。

高中历史专题四王安石变法专题测评人民版选修1一、选择题1。

宋太祖下列改革措施中因果关系不正确的是( )A。

行政权改革——机构重叠——财政困难B。

财政权改革——机构臃肿——财政困难C.军权改革-—兵将不识——战斗力消弱D。

军权改革-—藩镇消失——外部威胁消失解析:本题考查对北宋社会现象成因的理解。

D项没有认识到外部少数民族的威胁并没消失。

北宋统治者屈服于少数民族政权,以“岁币”求“和平”。

答案:D2.造成北宋政府财政困难的原因不包括( )A.地主隐瞒占有的土地B。

宋太祖对行政制度的改革C.“冗官”、“冗兵"现象严重D。

集中军权于皇帝,分散将领权力解析:A项带来的结果是赋税征收困难,B项形成“冗官”、“冗费”现象,C项冗官、冗兵使财政紧张是最为典型的,而D项则主要侧重于军事,与题干要求甚远。

答案:D3.北宋造成了“冗官、冗兵、冗费”的局面,从反面证明了( )A.官越多,工作效率越高B.政治改革要重视精兵简政C.当时加强了中央集权,利小弊大D.兵越多,战斗力越弱解析:主要考查王安石变法的背景,要结合北宋初期的改革所造成的“冗官、冗兵、冗费"的局面进行分析。

A、D两项的叙述不符合常理,C项降低了北宋初期中央集权的作用。

答案:B4。

对北宋中期军队现状的评述正确的是()①军队数量不断扩充②领兵权与调兵权分开③军队指挥效率高,战斗力强④在对辽、西夏的战争中连年获胜A。

2021-2022学年人民版历史选修一 专题综合测评:专题四 王安石变法 Word版含解析

专题综合测评(四)(时间:45分钟分值:90分)本试卷共6个非选择题,每小题15分,共90分1.阅读下列材料,回答问题。

材料一(宋)太祖、太宗平一海内,惩累朝藩镇跋扈,尽收天下劲兵,列营京畿,以备藩卫,……其边防要郡须兵屯守,即遣自京师诸镇之兵,亦皆戍更。

……兵无常师,帅无常帅,内外相维,上下相制,等级相轧,虽有暴戾姿睢,无所厝(安置)於其间,是以天下晏然(安定),逾百年而无犬吠之惊,此制兵得其道也。

——[元]马端临《文献通考》材料二宋代养兵之多,为历代罕见。

而养兵之费大致占宋代财政支出的十之八九。

兵制上的严峻缺陷,使军队管理涣散,减弱了军队的战斗力,进而北宋在与辽、西夏的战斗中接连失败,并因此向辽和西夏进行巨额的贡纳,“积弱”的局面日趋加剧。

——摘编自《探讨王安石军事改革中的利弊》(1)依据材料一概括北宋初期军事改革的主要特点,并指出其改革动机。

(6分)(2)结合上述材料和所学学问,分析北宋初期军事制度的利弊。

为解决材料二中“积弱”的局面,王安石实行了哪些相关措施?(9分)【解析】第(1)问的第一小问,依据材料一归纳军事改革的特点;其次小问结合改革的指导思想进行分析。

第(2)问的第一小问,依据材料二和所学学问分析利弊即可;其次小问,列举出王安石变法实行的措施即可。

【答案】(1)特点:“强干弱枝”、“兵将分别”、“内外相制”。

(任答其中两点即可)动机:吸取五代十国藩镇割据的教训,强化君主专制中心集权。

(2)利弊:一方面,兵权的集中有利于宋王朝统治的巩固;但另一方面,军队数量浩大导致财政支出困难,分化军事管理权导致军令不畅,兵将不知则减弱了军队的战斗力。

(任答其中两点即可) 措施:整编禁军、实行将兵法、保甲法、保马法、军器监等。

(任答其中三点即可)2.阅读下列材料,回答问题。

材料一冬十月丁未,诏曰:“今富强者并兼山泽,贫弱者无望一廛,致令地有遗利,民无余财,或因饥馑以弃业,或困灾贫而流亡。

仓廪不足,租调难持,而欲天下太平,百姓丰足,安可得哉?”——《魏书·高祖纪》材料二人之困乏,常在新陈不接之际,兼并之家乘其急以邀倍息,而贷者常苦于不得。

2021秋高中历史专题四王安石变法一积贫积弱的北宋练习(含解析)人民版选修1

一积贫积弱的北宋1.北宋前期统治者认为“富室连田阡陌,为国守财尔!缓急盗贼窃发,边境扰动,兼并之财,乐于输纳,皆我之物〞。

这说明北宋政府( )A.大力抑制土地兼并B.纵容土地兼并以便于筹集军费C.准备搜刮百姓以抗辽D.减轻人民负担,限制大地主的特权解析:材料大意为富有人家的田间小路纵横相连,这是在为国守财。

遇有盗贼兴乱,边境告急的危难之时,这些集中起来的财物,都乐于为国输送缴纳,都是我国之财物。

因此得出北宋政府对土地兼并采取放任态度,此题排除A项,选择B项。

C、D两项与材料无关。

答案:B2.北宋中期出现了严重的社会危机。

其根源有( )①宋初加强中央集权的措施②不抑兼并的政策③重武轻文,地方割据严重④经济停滞不前A.①②B.③④C.①④D.②③解析:③④与北宋历史开展的事实不符,宋初通过各种措施解决了唐中期以来的藩镇割据问题,加强了中央集权;而且在经济上取得了较大开展。

答案:A3.宋辽边境“生育蕃息,牛羊被野,戴白之人(指老年人),不识干戈〞。

这说明澶渊之盟( )A.削弱了北宋军事力量B.使宋辽维持了较长时间的和平C.促进了畜牧业的开展D.使宋辽间的民族矛盾彻底消除解析:此题考察澶渊之盟的影响。

材料只是反映了宋辽之间边境的安定繁荣,与北宋、辽的军事力量无关。

答案:B4.范仲淹在?答手诏条陈十事?中说:“国家乃专以辞赋取进士,以墨义取诸科,士皆舍大方而趋小道,虽济济盈庭,求有才有识者十无一二。

况天下危困,乏人如此,将何以救?〞材料中,范仲淹认为( )①应对科举制考试内容进展改革②应强化儒家思想的地位③科举制几乎失去了选拔人才的作用④科举制导致天下危困A.①④B.②③C.①③D.③④解析:从题干“国家乃专以辞赋取进士,以墨义取诸科,士皆舍大方而趋小道〞与②不符合,排除;④科举制的弊端才是导致天下危困的原因之一,排除。

答案:C5.北宋中期,东京一带流传着“朝廷无忧有范君,京师无事有希文〞(范君指范仲淹,希文是他的字)的民谣,这是因为范仲淹( )A.推行新政,获得了各界支持B.重视理财,缓解了积贫局面C.实行赋役合一,减轻了农民负担D.整顿吏治,赢得了百姓赞誉解析:此题考察学生对根底知识的再认再现能力。

高中历史第四单元王安石变法检测含解析新人教版选修1

第四单元检测( 时间 :60 分钟满分:100分)一、选择题 ( 本大题共15 小题 , 每题 3 分 , 共 45 分。

在每题给出的四个选项中, 只有一项为哪一项最切合题目要求的)1 北宋政权成立后, 统治者采纳了很多举措增强中央集权, 这些举措第一着眼于()A. 完美中央机构B. 增强对武装的控制C.完美地方政权D. 增强对边疆的管理分析北宋是在五代十国分裂盘据的基础上成立的, 为防备盘据的出现, 北宋统治者自然要增强对军队的控制。

答案 B2997 年 , 宋廷岁收 2 200 万缗 , 进出相抵还余大部分 ; 到王安石变法前两年, 收入已高达11 000 万缗, 进出却亏 1 500 多万缗 , “民困穷食”而反。

造成这类统治危机的本源是()A. 经济衰败B. 起义屡次C.兵力不足D.吏治腐败分析由政府收入从“2200 万缗”上涨到“11000 万缗”可清除 A 项 ; 从题干资料来看, 此题要求回答的重视点在于造成“进出亏空”和“农民起义”的本源, 由此对照B、 C、 D三项 , 能够判断D项是切合题目要求的正确答案。

答案 D3 北宋初年的政治改革最后形成了“冗官”“冗兵”“冗费”的场面, 这从反面证了然()A.分权、强兵缺点无量B.政治改革要重视精兵简政C.增强中央集权弊大于利D.机构改革要量财力而行分析北宋初年, 统治者推行养兵政策, 每逢灾年 , 政府就把大批的流民编入军队, 军队数目猛增 ; 为了削弱官员的权利, 朝廷推行一职多官制, 官僚机构宏大而肥胖。

上述做法致使国家财政寅吃卯粮, 造成了北宋中期的社会危机。

答案 B4 庆历新政时期 , 范仲淹针对腐败的官僚制度推行了一系列改革举措。

他严格“恩荫”制, 主要是()A.使科举制度更合适封建统治者的需要B.经过裁汰冗员而减少政府的财政负担C.防备显贵子弟家属利用特权垄断官位D.依照政绩提携官员以提升行政效率分析“恩荫”制是在科举以外的一种入宦门路, 中高级文武官员的子弟、家属及食客等享受此特权。

2021秋高中历史第四单元王安石变法单元质量检测卷二(含解析)新人教版选修1

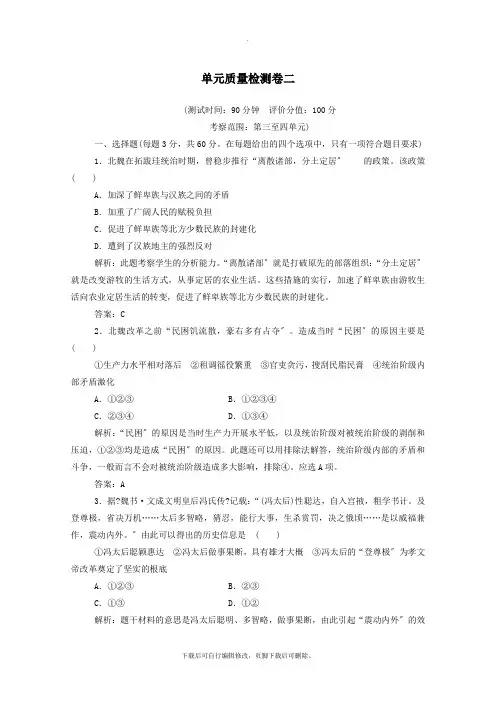

单元质量检测卷二(测试时间:90分钟评价分值:100分考察范围:第三至四单元)一、选择题(每题3分,共60分。

在每题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求)1.北魏在拓跋珪统治时期,曾稳步推行“离散诸部,分土定居〞的政策。

该政策( )A.加深了鲜卑族与汉族之间的矛盾B.加重了广阔人民的赋税负担C.促进了鲜卑族等北方少数民族的封建化D.遭到了汉族地主的强烈反对解析:此题考察学生的分析能力。

“离散诸部〞就是打破原先的部落组织:“分土定居〞就是改变游牧的生活方式,从事定居的农业生活。

这些措施的实行,加速了鲜卑族由游牧生活向农业定居生活的转变,促进了鲜卑族等北方少数民族的封建化。

答案:C2.北魏改革之前“民困饥流散,豪右多有占夺〞。

造成当时“民困〞的原因主要是( )①生产力水平相对落后②租调徭役繁重③官吏贪污,搜刮民脂民膏④统治阶级内部矛盾激化A.①②③B.①②③④C.②③④D.①③④解析:“民困〞的原因是当时生产力开展水平低,以及统治阶级对被统治阶级的剥削和压迫,①②③均是造成“民困〞的原因。

此题还可以用排除法解答,统治阶级内部的矛盾和斗争,一般而言不会对被统治阶级造成多大影响,排除④。

应选A项。

答案:A3.据?魏书·文成文明皇后冯氏传?记载:“(冯太后)性聪达,自入宫掖,粗学书计。

及登尊极,省决万机……太后多智略,猜忍,能行大事,生杀赏罚,决之俄顷……是以威福兼作,震动内外。

〞由此可以得出的历史信息是 ( )①冯太后聪颖惠达②冯太后做事果断,具有雄才大概③冯太后的“登尊极〞为孝文帝改革奠定了坚实的根底A.①②③B.②③C.①③D.①②解析:题干材料的意思是冯太后聪明、多智略,做事果断,由此引起“震动内外〞的效果,从而为孝文帝改革奠定了根底,应选A项。

答案:A4.“州郡之民,或因年俭流移,弃卖田宅,漂居异乡,事涉数世。

〞孝文帝改革中能改变这种状况的措施有 ( )①均田制②三长制③整顿吏治④改穿汉服A.①②④B.①③④C.①②③D.①②③④解析:此题考察学生从材料中获取并正确解读信息的能力。

高中历史 专题四王安石变法测试 人民版选修1

高中历史专题四王安石变法测试人民版选修1(时间:90分钟分值:100分)一、选择题(共20小题,每小题2.5分,共计50分)1.《宋史·食货志》记载,北宋“势官富姓,占田无限,兼并冒伪,习以成俗,重禁莫能止”。

造成上述现象的主要原因是( )A.北宋政府吏治腐败B.北宋政府大量养兵,组织禁军C.北宋政府实行不禁止土地兼并的政策D.每年向辽和西夏送大量岁币解析北宋统治者认为土地兼并是富人为国家看守财富,因此实行不抑制土地兼并的政策。

故选C。

答案 C2.五代十国以来君主七朝八姓,赵匡胤“黄袍加身”建立北宋后的百余年间,再未发生类似的现象。

一般认为,北宋政治体制的变革是重要原因。

下列各项中最能全面反映其体制变革的一项是( )A.实行一职多官制,削弱官员的权力B.通过科举考试和恩荫赏赐大量授官C.从中央到地方实行财政军权力分割D.削弱相权,设参知政事以分散相权解析要想实现藩镇割据,一是要有军队,二是要有地盘,二者缺一不可。

赵匡胤把地方的军政财权分开并收归中央,且由中央不同的部门掌握,这就削弱了藩镇割据的基础,故选C。

A、B只是增加了官员的数量,减少了其权力;D削弱的是相权,而形成藩镇的是地方势力,故排除A、B、D。

答案 C3.1005年宋辽签订了澶渊之盟,维持了较长时间的和平。

这次议和的背景是( ) A.辽国财政无力支持战争 B.辽军的进攻受到遏制C.北宋在财政上非常充足 D.北宋军事占绝对优势解析本来北宋已经取得了军事上的胜利,杀死了辽军的统帅,但北宋统治者苟且偷安,订立了屈辱的“澶渊之盟”。

答案 B4.“大宋皇帝谨致誓书大契丹皇帝阙下:共遵威信,虔奉欢盟,以风土之宜,助军旅之费,每岁以绢二十万匹,银一十万两。

更不差使臣专往北朝,只令三司差人般(搬)送至雄州交割。

沿边州军,各守疆界,两地人户,不得交侵。

”这段话反映的是( )A.北宋与辽之间的友好往来B.北宋向辽输送“岁币”C.宋辽之间的正常贸易交往D.北宋给辽的战争赔款解析由“每岁以绢二十万匹,银一十万两”可知这是“澶渊之盟”后北宋每年送给辽的“岁币”,北宋统治者通过签订屈辱的盟约,用每年送绢二十万匹、银一十万两的方式换得暂时的苟安,故选B。

人民版选修1专题质量检测:(4) 王安石变法 Word版含解析

专题质量检测(四)王安石变法(时间:50分钟满分:100分)一、选择题(每小题5分,共40分)1.北宋建立之初,宋太祖把地方行政权、财权、军权都收归中央,加强中央集权。

北宋政府过分集权所带来的影响是()①政府机构重叠,行政效率低下②官员冗滥,国家财政开支增大③军队指挥不灵,战斗力下降④地方财政困难,物质基础薄弱A.①②③B.②③④C.①③④D.①②③④解析:选D注意题目关键信息“过分集权”。

解答本题要考虑到北宋集权所涉及的行政、军事等各个方面的内容,将每个方面的结果相应找出即可。

2.宋太祖“更戍法”,使“兵不识将,将不知兵”的主要目的是()A.防止武将专权B.重用功臣宿将C.实行兵农合一D.确立文官制度解析:选A本题旨在考查学生再认再现基本史实的能力。

“更戍法”的主要目的是防止武将专权。

3.21世纪提及王安石,我们更感到惊异:“在我们之前900多年,中国即企图以金融管制的办法操纵国事,其范围与深度不曾在当时世界的任何其他地方提出过。

”这段材料说的是()A.农田水利法B.募役法C.市易法D.青苗法解析:选D依据材料中“王安石”“金融管制的办法”等有效信息可以判断出应选D 项,因为青苗法是指每年青黄不接时,政府贷款或谷物给农民,收获后还本付息,这体现了“金融管制”。

4.1043年,范仲淹应诏上《答手诏条陈十事》,提出“明黜陟、择官长、厚农桑、修武备”等十项改革措施,这封奏折拉开了一次改革的序幕。

请问这次改革的中心是() A.整顿吏治B.整顿军队C.完善监察制度D.发展农业解析:选A由材料中的“1043年”“范仲淹”等关键信息可以得出,这次改革是宋仁宗时期的庆历新政,其中心是整顿吏治。

5.王安石变法中的青苗法、募役法、方田均税法要解决的共同问题是()A.抑制土地兼并B.限制高利贷盘剥C.增加政府财政收入D.减轻农民负担解析:选C本题旨在考查学生的分析能力。

王安石变法中的青苗法、募役法、方田均税法要解决的共同问题是增加政府财政收入。

高中历史选修1第四单元总结复习王安石变法习题包括答案.docx

第四单元测试题一、选择题 ( 每小题 3 分,共 60 分)1.下图人物是“杯酒释兵权”的设计者,他对土地兼并的态度是( )A.限制土地兼并B.“不抑 ( 土地 ) 兼并”C.土地收归国有D.制止土地买卖2.宋太祖下列改革措施中因果联系不正确的是( )A.行政权改革——机构重叠——财政困难B.财政权改革——机构臃肿一一财政困难C.军权改革——兵将不识一一战斗力削弱D.军权改革藩镇消失——外部威胁消失3.宋太祖赵匡胤剥夺了功臣宿将的兵权后,鼓励他们“多积金、市田宅以遗子孙。

”他主要是为了 ( )A.巩固专制统治B.奖赏功臣名宿C.鼓励土地兼并D.扩大地主队伍4.北宋初年.宋太祖加强中央集权主要是因为( )A.陈桥兵变B.唐后期藩镇割据C.唐末农民战争D.五代的频繁更替5.北宋初年实行“更戍法”,产生的后果是( )A.“寇乱息而威势强矣”B.“兵无常帅,帅无常兵”C.“方镇相望于内地”D.“老弱事耕稼,丁壮从征役”6.下列哪些是由于北宋过分加强中央集权所带来的结果( )①官僚机构庞大,行政效率低下②官员冗滥,国家财政开支大③兵将配合不力,战斗力下降④地方财政困难,物质基础薄弱AC.①②③④B.①③④.②③④D.①②④7.北宋经常换防各地驻屯军队的目的是( )A.加强对将士的防范B.增强军队的战斗力C.提高将士的积极性D.提高抵御外敌的能力8.北宋初年所设参知政事的目的在于( )A.使调兵与统兵权相互牵制B.加强对带兵将士的防范C.牵制宰相对军事与财政的支配权D.帮助皇帝管理国家的财政大全9.对于北宋初年加强中央集权的基本评价是( )A .弊大于利B.利大于弊C .利弊相当D.有利无弊10.导致北宋中期财政危机的根源是( )A.辽夏经常攻宋B.宋太祖加强中央集权的措施C.土地兼并严晕D.财政人不敷出11.宋太祖加强中央集权的特点是以军事为主,其原因不包括( ) A.社会背景的需要B.本人经历的体会C.历史经验与教训D.农民战争的历史作用12.导致北宋初期阶级矛盾激化的主要原因是( )A .“杯酒释兵权”B .“庆历新政”C .“多积金、市田宅以遗子孙”D .实行“恩荫”制度()1 3 .王安石变法中,起到“农时不夺而民均”作用的是A .保甲法B.均输法C .农田水利法D.免役法14.对王安石均输法的表述正确的是()①使物资需求和供应得到了很好的配合②减轻了纳税户的负担③增加了政府收入④限制了富商大贾对市场的操纵⑤保证了农业生产时间A .①②③④⑤B.①②③④C .①②④⑤D.①②③⑤()15.王安石变法中,注意加强农业基础设施建设的是A .农田水利法B.方田均税法C .市易法D.青苗法16.使北宋武器的质量和数量大大得以改善的措施是()A .保甲法B.保马法C .将兵法D.设军器监17.宋神宗任用王安石进行变法,其根本目的是()A.维护统治B.提高北宋斗力C.和矛盾D.展18.王安石科制度行改革,定“学和品行最者,可以不科考直接出任官。

2024_2025学年高中历史单元综合测评4王安石变法含解析新人教版选修1

单元综合测评(四) 王安石变法(时间:60分钟分值:90分)1.(15分)阅读材料,完成下列要求。

材料一自祖宗承五代之乱……而又田制不立,畎亩转易、丁口隐漏、兼并伪冒者未尝考按,故赋入之利视古为薄……以东西南北各千步,当四十一顷六十六亩一百六十步,为一方……方量毕,以地及色,参定肥瘠,而分五等,以定税则。

——马端临《文献通考·田赋考》材料二应将王安石变法置入唐宋变革的历史契机中考察。

北宋处在中古田制瓦解,契约租佃经济确立的社会转型时期,经济制度、政治制度、思想观念和文化理念等都有所变更……改革的成败得失,绝非改革者的执拗性格使然,也不能单从集团斗争上去找寻缘由,必需深化到表面冲突下的时代潜流中去探究。

——摘编自李华瑞《王安石变法探讨史》(1)材料一反映了王安石变法的哪项法令?结合所学学问,说明该法实施的目的。

(6分)(2)材料二中的“社会转型”在经济上有何表现?结合所学学问,简析王安石改革成败得失必需“深化到表面冲突下的时代潜流中去探究”。

(9分)[解析] 第(1)问第一小问,据材料信息推断可知,其所评论的是王安石变法中的方田均税法。

其次小问结合所学学问可知,方田均税法推行的目的是增加财政收入,抑制土地兼并。

第(2)问第一小问,据材料信息可概括出北宋正处于租佃经济兴起的时期。

其次小问留意在“唐宋变革的历史契机”中视察,王安石变法的根本目的是变更北宋积贫积弱的政治局面,巩固封建统治,是符合时代要求的,其效果也非常显著。

王安石变法的失败是多种因素造成的,最根本因素是王安石改革没有也不行能触及封建制度本身,也就无法解决社会冲突。

[答案] (1)法令:方田均税法。

目的:均摊赋税;增加财政收入;抑制土地兼并。

(2)表现:中古田制瓦解,租佃经济确立。

简析:长期以来遗留的弊端持续到北宋中期,各种社会冲突交织;王安石试图扭转积贫积弱的局面,契合时代要求;应将王安石变法成败得失置于唐宋变革的历史契机中考察。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

单元综合测评(四) 王安石变法(时间:60分钟分值:90分)1.(15分)阅读材料,完成下列要求。

材料一自祖宗承五代之乱……而又田制不立,畎亩转易、丁口隐漏、兼并伪冒者未尝考按,故赋入之利视古为薄……以东西南北各千步,当四十一顷六十六亩一百六十步,为一方……方量毕,以地及色,参定肥瘠,而分五等,以定税则。

——马端临《文献通考·田赋考》材料二应将王安石变法置入唐宋变革的历史契机中考察。

北宋处在中古田制瓦解,契约租佃经济确立的社会转型时期,经济制度、政治制度、思想观念和文化理念等都有所改变……改革的成败得失,绝非改革者的执拗性格使然,也不能单从集团斗争上去寻找原因,必须深入到表面冲突下的时代潜流中去探究。

——摘编自李华瑞《王安石变法研究史》(1)材料一反映了王安石变法的哪项法令?结合所学知识,说明该法实施的目的。

(6分)(2)材料二中的“社会转型”在经济上有何表现?结合所学知识,简析王安石改革成败得失必须“深入到表面冲突下的时代潜流中去探究”。

(9分)[解析] 第(1)问第一小问,据材料信息判断可知,其所评论的是王安石变法中的方田均税法。

第二小问结合所学知识可知,方田均税法推行的目的是增加财政收入,抑制土地兼并。

第(2)问第一小问,据材料信息可概括出北宋正处于租佃经济兴起的时期。

第二小问注意在“唐宋变革的历史契机”中观察,王安石变法的根本目的是改变北宋积贫积弱的政治局面,巩固封建统治,是符合时代要求的,其效果也十分显著。

王安石变法的失败是多种因素造成的,最根本因素是王安石改革没有也不可能触及封建制度本身,也就无法解决社会矛盾。

[答案] (1)法令:方田均税法。

目的:均摊赋税;增加财政收入;抑制土地兼并。

(2)表现:中古田制瓦解,租佃经济确立。

简析:长期以来遗留的弊端延续到北宋中期,各种社会矛盾交织;王安石试图扭转积贫积弱的局面,契合时代要求;应将王安石变法成败得失置于唐宋变革的历史契机中考察。

2.(15分)阅读下列材料,回答问题。

材料一今介甫为政……士吏兵农工商僧道无一人得袭故而守常者,纷纷扰扰,莫安其居……——司马光《家传集》材料二光曰:“……治天下譬如居室,敝则修之,非大坏不更造也。

”——《宋史》宋太傅荆国王文公安石,适应于时代之。

其良法美意往往传诸今日莫之能废……——梁启超《王安石评传》(1)王安石针对“士、兵、农、商”的改革措施有哪些(每项各举一条)?(7分)(2)结合王安石变法的相关知识,谈谈你对材料二中“非大坏不更造也”和“适应于时代”的理解。

(8分)[解析] 第(1)问,结合所学王安石变法的具体措施回答即可。

第(2)问的回答要结合司马光和梁启超的阶级立场进行分析,前者站在地主阶级保守派的立场,反对变法;而后者作为资产阶级维新派的代表,借用王安石变法来阐述自己的变法思想。

[答案] (1)士:改革科举制度;农:青苗法,免役法,农田水利法;方田均税法;兵:将兵法,保甲法,保马法;商:市易法,均输法。

(2)“非大坏不更造也”指司马光反对王安石变法,维护旧制;“适应于时代”指梁启超肯定王安石变法,主张变革。

3.(15分)阅读下列材料,回答问题。

材料一唯商鞅变法不顾人言,骤至富强,亦以召怨天下。

虽得天下,旋踵灭亡。

——苏轼给宋神宗的上书材料二王安石变法的出发点都是好的,他自己也清正廉洁,一身正气。

但问题是,他的一系列政策,在传达到下面之后,在下级官吏执行时却完全走了样。

比如王安石认为最为重要,也是他最为得意的“青苗法”,这是一种充分考虑农民利益的低息贷款。

可当时农村里的广大农民,几乎都不识字,如果去申请政府贷款,过程大致如此:首先,为了填写申请表,就要花钱请书吏;然后再拿到衙门去申请,碰到贪官污吏,还要打点。

据载,变法利息为二分,但经过中间盘剥,最后返还的利息,竟达到原先设定的三十五倍,比高利贷还多。

于是许多农民宁肯去借高利贷,也不向政府贷款。

——许志林《从王安石变法失败看当今的农民问题》(1)结合史实说明苏轼的观点错在哪里?并分析其作出这种评价的出发点。

(8分)(2)材料二在哪些方面肯定了王安石?并指出其失败的原因有哪些?(7分)[解析] 第(1)问,根据史实可知,苏轼归纳秦灭亡的原因不对,从时代背景和阶级立场思考其作出这种评价的原因。

第(2)问,从改革的目的和改革措施上肯定,从措施及改革的推行角度总结败因。

[答案] (1)苏轼把秦灭亡的原因归于商鞅变法,没有认识到秦国暴政而亡。

出发点:苏轼站在大地主、大官僚的立场上,反对王安石变法,借口商鞅变法导致秦朝速亡,劝说宋神宗放弃变法。

(2)肯定:改革的出发点;一定程度上关注民生。

失败原因:未切合实际;用人不当。

4.(15分)阅读下列材料,回答问题。

材料一“修辞者不求大才,明经者不问大旨。

师道既废,文风益浇。

诏令虽繁,何以戒劝?士无廉让,职此之由。

其源未澄,欲波之清,臣未之信也。

傥国家不思改作,因循其弊,官乱于上,风坏于下,恐非国家之福也。

”——范仲淹《奏上时务书》材料二煕宁二年(公元1069年)二月,宋神宗以王安石为参知政事,议行新法。

……煕宁四年二月,罢诗赋及明经诸科,以经义、策论试进士。

……煕宁六年三月,置经义局,修《诗》《书》《周礼》“三经义”。

……煕宁八年六月,颁《诗》《书》《周礼》“三经义”于学官。

——侯外庐《中国思想通史》(1)材料一中范仲淹认为“官乱风坏”的源头是什么?他提出的解决途径是什么?结合所学知识列举其具体解决措施。

(8分)(2)根据材料二,分析王安石和范仲淹取士主张的相同之处,并谈谈你对材料二中王安石取士措施的看法。

(7分)[解析] 第(1)问中第一小问,从“明经者不问大旨”“师道既废”“士无廉让,职此之由”可以概括得出士人没有继承儒家的“师道”“大旨”;第二小问,从“官乱于上”可推断出官场的腐败,由此可知要采取的措施是整顿吏治和改革取士制度;第三小问,联系所学知识从整顿吏治和取士两个角度组织答案。

第(2)问,第一小问,根据材料二中“罢诗赋及明经诸科,以经义、策论试进士”的信息并结合材料一可以归纳出答案;第二小问,看法从培养人才、为改革服务等角度组织答案。

[答案] (1)源头:士人没有继承儒家的“师道”大旨。

途径:清明吏治;改革取士制度。

具体措施:吏治:改革文官升迁方法;严格“思荫”制度。

(任答其中一点即可)取士:改革贡举制(改革科举制)。

(2)相同:都主张取士不以词赋、明经为主(重策论)。

看法:有利于培养人才和改革的中坚力量;有利于推动改革进程;有利于扩大统治基础。

(任答其中两点即可)5.(15分)阅读材料,完成下列要求。

材料一梁任公(启超)先生说,王安石是大改革家,中国千古一人,在他以前,有过改革家,如在齐的管仲,在秦的商鞅。

然而,论到有见识,彻底了解宋朝的政治缺点、人民疾苦,有办法解决他的问题,有毅力贯彻他的计划,在宋朝以前或其以后,中国只有王安石。

——黎东方《我对历史的看法》材料二王安石以新法害天下,引用奸邪,更张法令,驯至靖康之难,人皆咎安石为祸首。

——《廿二史劄记》(1)根据材料一并结合所学知识,说明王安石变法前“政治缺点”与“人民疾苦”的主要表现。

(9分)(2)材料一、材料二对王安石的评价有何不同,为何不同? (6分)[解析] 本题考查对王安石变法的评价。

第(1)问,要结合北宋初年采取加强中央集权的政治经济措施进行思考,即王安石变法的历史背景。

第(2)问,分析两则材料对王安石的不同评价,这些不同评价是基于不同的立场和态度;梁启超是近代维新派的代表人物,借助王安石宣传变法革新思想;后者则是从史官记述的角度,抨击王安石变法祸乱国家,实际是为统治者的失误作掩饰。

答案:(1)“政治缺点”:宋初强化中央集权导致“冗官”“冗兵”“冗费”的局面出现,“不抑兼并”。

“人民疾苦”:土地兼并盛行,赋税盘剥沉重,农民不堪重负。

(2)材料一高度赞扬王安石,因为王安石勇于变法的精神与维新派宣扬的变法思想相符;材料二批判王安石祸国殃民,因为王安石变法触动了大地主大官僚的利益。

6.(15分)阅读下列材料,回答问题。

材料一不同耳。

安石敢为异议而不顾,其才力气勇,必有大过人者,特急于见功,知有己而不知有人,知有利而不知有害,故其为法也,即无不善,以刚狠暴戾之心行之,宁有不为害者乎,况乎其未能尽善也。

——[清]张彦士《读史辩疑》(1)根据材料一,概述对宋初改革的两种不同评价。

你认为影响对同一历史事件产生不同评价的因素有哪些?(8分)(2)史料二肯定了变法中的王安石有哪些长处?在作者看来,哪些因素制约了王安石变法的实际效果?(7分)[解析] 第(1)问,主要考查的是对宋初加强中央集权制度的评价。

①主要从正面评价;②主要是反面评价。

因素可以从评价者个人的角度和素质等方面分析。

第(2)问,长处提取“敢为异议而不顾,其才力气勇,必有大过人者”等信息概括回答;制约因素提取“特急于见功……知有利而不知有害”“刚狠暴戾之心行之”“未能尽善”等信息概括回答。

[答案] (1)概述:①认为宋初的改革使社会安定,战祸平息。

②认为它造成地方兵弱财困,终于导致“靖康之役”溃败,北宋灭亡。

因素:评价者的立场不同、史学素养不同、占有的史料不同等。

(任答其中两点即可)(2)长处:力排异议,变法意志坚定;才华和勇气超人。

因素:急于求成,不听取他人意见;变法手段简单粗暴;未看到变法措施不利和不完善的一面。

(任答其中两点即可)。