中国历代赋税制度

中国赋税制度演变

财政原则:量出制入。中央根据财政支出先做预算,定出总税额,再分配到各地征收

课税主体:不区分主户和客户,一律以当时居住地登入户籍,缴纳赋税。

课税标准:按田亩征收地税;按人丁、资产征收户税;——以人丁为主到以财产为主

课税范围:商人都要交税

纳税期限:每年分夏秋两季征收,“夏税无过六月,秋税无过十一月”

3.隋唐时期—租庸调与两税法

5、明清时期:

(2)清代——摊丁入亩

措施:a、1712年,规定以康熙五十年的人丁数作为征收丁税的固 定丁数,以后“滋生人丁,永不加赋”

b、雍正帝推行“摊丁入亩”,把丁税平均摊入田赋中,征 收统一的地丁银

意义:废除了人头税,表明封建国家对人民的人身控制松弛; 避免了隐秘人口现象及促进了人口的增长; 有利于商品经济及资本主义萌芽发展; 减轻了无地或少地农民的负担,有利于经济恢复与发展; 税制的简化,有利于政府的征收。

1927年南京国民政府成立后,宣告关税自主,并公布国定《进口税暂行条例》 1928年发表“改定新约”的对外宣言,关税自主为其两项主要内容之一 1928年发与美国首先签订了《中美关税条约》,随后同意大利、法国、西班 牙等国缔结了友好通商条约或新的关税条约,到1930年,日本也终于同意了 《中日关税协议》

——据李剑农《中国经济史稿》等

3.隋唐时期—租庸调与两税法

唐中期推行两税法

评价:

积极: (1)两税法简化税收名目,有利于减轻人民的负担,缓和社会矛盾。 (2)两税法扩大收税对象,保证国家的财政收入。 (3)两税法“唯以资产为宗,不以丁身为本”,改变了自战国以来以人丁为主 的赋税制度,有利于改变贫富不均的现象。 (4)由“舍地税人”到“舍人税地”方向发展,减轻了政府对农民的人身控制 (5)两税法以货币为主要征税方式,在一定程度上有助于商品经济的发展 局限性:

新教材高中历史第五单元货币与赋税制度第16课中国赋税制度的演变学案部编版选择性

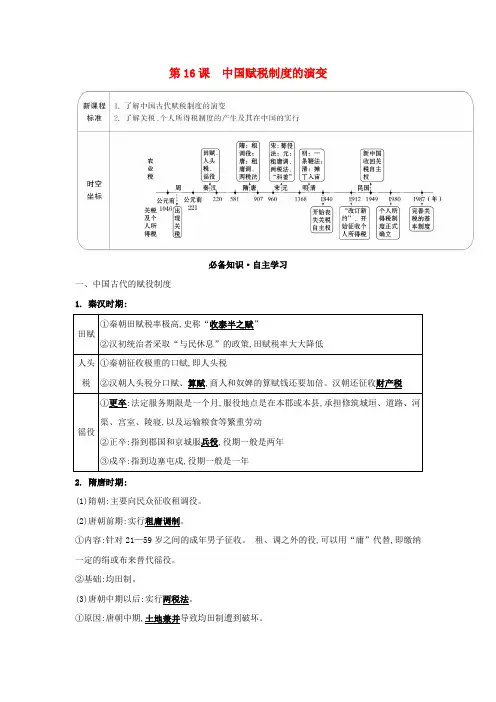

第16课中国赋税制度的演变必备知识·自主学习一、中国古代的赋役制度1. 秦汉时期:2. 隋唐时期:(1)隋朝:主要向民众征收租调役。

(2)唐朝前期:实行租庸调制。

①内容:针对21—59岁之间的成年男子征收。

租、调之外的役,可以用“庸”代替,即缴纳一定的绢或布来替代徭役。

②基础:均田制。

(3)唐朝中期以后:实行两税法。

①原因:唐朝中期,土地兼并导致均田制遭到破坏。

②内容:以国家财政支出确定赋税总额,然后将总额分解到各地,按田亩征收地税,按人丁、资产征收户税,分夏、秋两次征收。

3. 宋元时期:(1)宋朝。

①宋承唐制,征收两税,但附加税繁杂多变,往往超过正税数倍。

②除征收代役金外,还再派发各种徭役,扰民严重。

③北宋中期王安石推行募役法,百姓缴纳免役钱、助役钱,官府募人代役。

(2)元朝。

①沿袭租庸调与两税法:在北方征丁税、地税,在南方征夏税、秋粮。

②征收“科差”。

4. 明清时期:(1)明朝。

①明初:赋税分夏税、秋粮两次征收,所征主要是米麦实物。

正统年间,江南部分税粮折银征收送赴北京,称“金花银”。

②一条鞭法:A.背景:明朝后期商品经济的发展与白银流通量的增加。

赋役合并、一概折银,即不但赋税折银征收,而且役也改由丁、田共同承担,折成银两,统一征收。

b.政府所需的役,由政府从税银中拿出一部分统一雇人。

c.意义:一条鞭法是中国赋役制度上的重大变革。

(2)清朝:“摊丁入亩”。

①形成过程:1712年,康熙帝规定以前一年的丁银作为定额,不再增加;雍正帝即位后,将这笔丁银分摊到田赋中。

②意义:在中国历史上存在了约2 000年的人头税彻底废除,国家对百姓的人身束缚进一步减弱。

·【核心概念】(1)赋税指历代统治阶级用强制方法向人民征收的实物、银钱等;徭役即历代统治者强迫人民从事的无偿劳役,包括军役、力役、杂役等。

田赋是中国旧时历代政府对拥有土地的人所征收的土地税,是赋税的一种形式。

算赋是秦汉时政府向成年人征收的人头税。

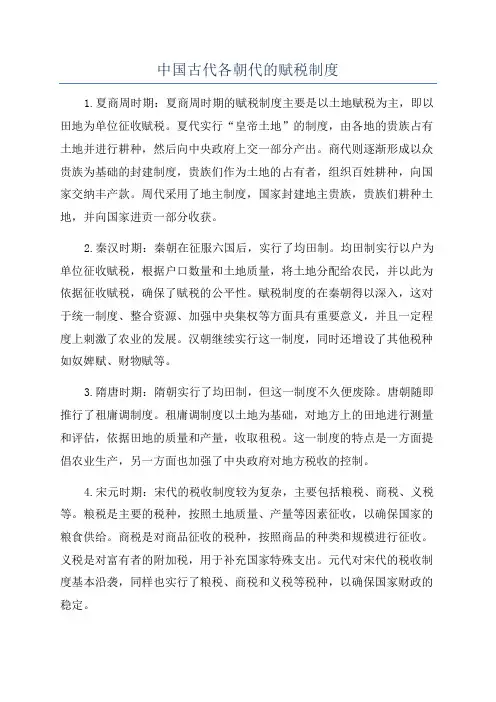

中国古代各朝代的赋税制度

中国古代各朝代的赋税制度1.夏商周时期:夏商周时期的赋税制度主要是以土地赋税为主,即以田地为单位征收赋税。

夏代实行“皇帝土地”的制度,由各地的贵族占有土地并进行耕种,然后向中央政府上交一部分产出。

商代则逐渐形成以众贵族为基础的封建制度,贵族们作为土地的占有者,组织百姓耕种,向国家交纳丰产款。

周代采用了地主制度,国家封建地主贵族,贵族们耕种土地,并向国家进贡一部分收获。

2.秦汉时期:秦朝在征服六国后,实行了均田制。

均田制实行以户为单位征收赋税,根据户口数量和土地质量,将土地分配给农民,并以此为依据征收赋税,确保了赋税的公平性。

赋税制度的在秦朝得以深入,这对于统一制度、整合资源、加强中央集权等方面具有重要意义,并且一定程度上刺激了农业的发展。

汉朝继续实行这一制度,同时还增设了其他税种如奴婢赋、财物赋等。

3.隋唐时期:隋朝实行了均田制,但这一制度不久便废除。

唐朝随即推行了租庸调制度。

租庸调制度以土地为基础,对地方上的田地进行测量和评估,依据田地的质量和产量,收取租税。

这一制度的特点是一方面提倡农业生产,另一方面也加强了中央政府对地方税收的控制。

4.宋元时期:宋代的税收制度较为复杂,主要包括粮税、商税、义税等。

粮税是主要的税种,按照土地质量、产量等因素征收,以确保国家的粮食供给。

商税是对商品征收的税种,按照商品的种类和规模进行征收。

义税是对富有者的附加税,用于补充国家特殊支出。

元代对宋代的税收制度基本沿袭,同样也实行了粮税、商税和义税等税种,以确保国家财政的稳定。

5.明清时期:明清时期实行了两税法,即户口税和田产税。

户口税主要以人头数为依据,按照户口数量征收的税种,对百姓而言较为公平。

田产税是以土地面积为计算依据的税种,按照田地的质量和产量进行征收。

明朝时期的税收制度比较简明,并设置了多种特殊税种,如草料税、良田税等。

清朝在明朝的基础上进行了一些,加大了商业税收的力度,同时减轻了农业税收的压力。

总体来说,中国古代各朝代的赋税制度在对农业赋税的基础上,逐渐增加了对商业和精细加工业的税收。

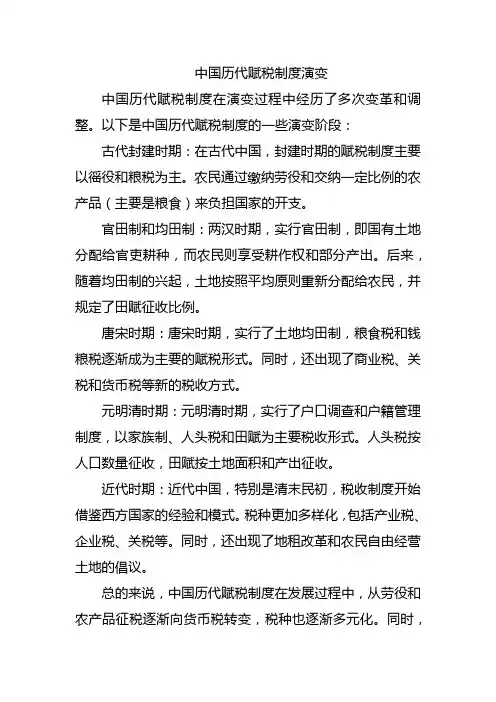

中国历代赋税制度演变

中国历代赋税制度演变

中国历代赋税制度在演变过程中经历了多次变革和调整。

以下是中国历代赋税制度的一些演变阶段:

古代封建时期:在古代中国,封建时期的赋税制度主要以徭役和粮税为主。

农民通过缴纳劳役和交纳一定比例的农产品(主要是粮食)来负担国家的开支。

官田制和均田制:两汉时期,实行官田制,即国有土地分配给官吏耕种,而农民则享受耕作权和部分产出。

后来,随着均田制的兴起,土地按照平均原则重新分配给农民,并规定了田赋征收比例。

唐宋时期:唐宋时期,实行了土地均田制,粮食税和钱粮税逐渐成为主要的赋税形式。

同时,还出现了商业税、关税和货币税等新的税收方式。

元明清时期:元明清时期,实行了户口调查和户籍管理制度,以家族制、人头税和田赋为主要税收形式。

人头税按人口数量征收,田赋按土地面积和产出征收。

近代时期:近代中国,特别是清末民初,税收制度开始借鉴西方国家的经验和模式。

税种更加多样化,包括产业税、企业税、关税等。

同时,还出现了地租改革和农民自由经营土地的倡议。

总的来说,中国历代赋税制度在发展过程中,从劳役和农产品征税逐渐向货币税转变,税种也逐渐多元化。

同时,

社会经济和政治变革也在不同程度上影响了赋税制度的演变。

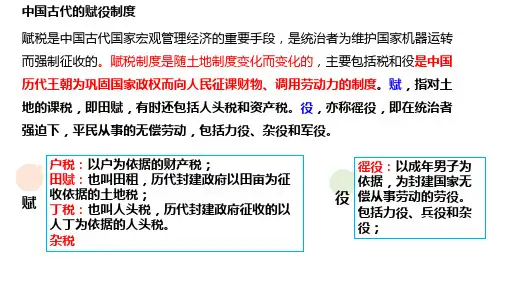

中国古代的赋税制度

赋税是中国古代国家宏观管理经济的重要手段,是统治者为维护国家机器运转 而强制征收的。赋税制度是随土地制度变化而变化的,主要包括税和役是中国 历代王朝为巩固国家政权而向人民征课财物、调用劳动力的制度。赋,指对土 地的课税,即田赋,有时还包括人头税和资产税。役,亦称徭役,即在统治者 强迫下,平民从事的无偿劳动,包括力役、杂役和军役。

户税:以户为依据的财产税;

田赋:也叫田租,历代封建政府以田亩为征

赋

收依据的土地税; 丁税:也叫人头税,历代封建政府征收的以

人丁为依据的人头税。

杂税

徭役:以成年男子为 依据,为封建国家无

役 偿从事劳动的劳役。

包括力役、兵役和杂 役;

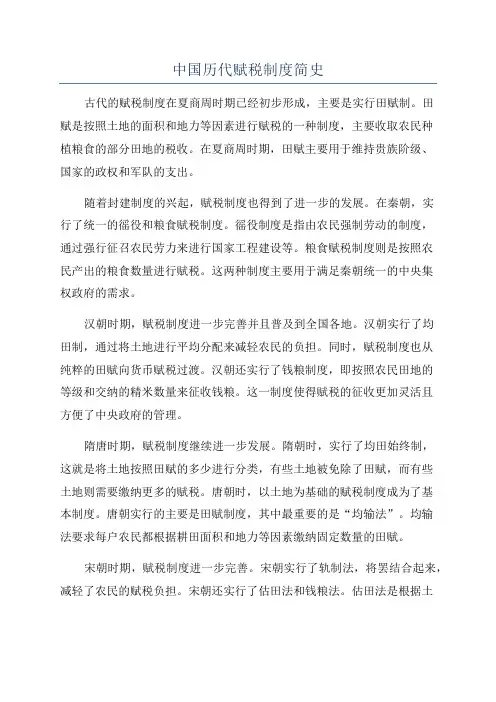

● 魏晋到隋唐赋役制度的变化 从租庸调制到两税法

租庸调制

两税法

征税标准

租庸调制在实施过程中出现什么问题? 两税法如何解决这些问题?

● 魏晋到隋唐赋役制度的变化 从租庸调制到两税法

租庸调制

两税法

征税标准

人丁

土地、资产

征税项目

田租、户调、 力役、杂税等

户税、田税

征税对象

授田农民

不分主客农商, 一律纳税

征税次数

旬输月送

夏、秋两季

放松了人身控制 简化了税收名目 扩大了收税对象 固定了税收时间

● 魏晋到隋唐赋役制度的变化 从租庸调制到两税法

唐初天下初定,继续推 行均田制,并将原来的 租调制改为租庸调制。

土地兼并日益加剧 均田制走向瓦解 与之配套的租庸调制也 走向瓦解,改行两税法

玄宗之末,版籍(户口册)浸坏,多非其实。及至德兵起 ,所在赋敛,迫趣[ cù ] 取办,无复常准。赋敛之司增 数而莫相统摄,各随意增科,自立色目,新故相仍,不知 纪极。吏因缘蚕食,旬输月送,不胜困弊,率皆逃徙为浮 户,其土著百无四五。至是,炎建议作两税法——司马光 《资治通鉴》

中国历代赋税制度简史

中国历代赋税制度简史古代的赋税制度在夏商周时期已经初步形成,主要是实行田赋制。

田赋是按照土地的面积和地力等因素进行赋税的一种制度,主要收取农民种植粮食的部分田地的税收。

在夏商周时期,田赋主要用于维持贵族阶级、国家的政权和军队的支出。

随着封建制度的兴起,赋税制度也得到了进一步的发展。

在秦朝,实行了统一的徭役和粮食赋税制度。

徭役制度是指由农民强制劳动的制度,通过强行征召农民劳力来进行国家工程建设等。

粮食赋税制度则是按照农民产出的粮食数量进行赋税。

这两种制度主要用于满足秦朝统一的中央集权政府的需求。

汉朝时期,赋税制度进一步完善并且普及到全国各地。

汉朝实行了均田制,通过将土地进行平均分配来减轻农民的负担。

同时,赋税制度也从纯粹的田赋向货币赋税过渡。

汉朝还实行了钱粮制度,即按照农民田地的等级和交纳的精米数量来征收钱粮。

这一制度使得赋税的征收更加灵活且方便了中央政府的管理。

隋唐时期,赋税制度继续进一步发展。

隋朝时,实行了均田始终制,这就是将土地按照田赋的多少进行分类,有些土地被免除了田赋,而有些土地则需要缴纳更多的赋税。

唐朝时,以土地为基础的赋税制度成为了基本制度。

唐朝实行的主要是田赋制度,其中最重要的是“均输法”。

均输法要求每户农民都根据耕田面积和地力等因素缴纳固定数量的田赋。

宋朝时期,赋税制度进一步完善。

宋朝实行了轨制法,将罢结合起来,减轻了农民的赋税负担。

宋朝还实行了估田法和钱粮法。

估田法是根据土地的产量估计税赋数额,而钱粮法是将税赋转换成货币。

这一制度的实行使得赋税制度更加灵活。

明清时期,赋税制度也有了重大变革。

明朝实行了科户制,即根据家庭人口和土地的大小确定赋税。

明朝还设立了户调制,即将户口按一定比例调令。

清朝时,赋税制度进一步得到完善,并且进一步强化了封建社会的等级制度。

总的来说,中国历代赋税制度的演变是一个由田赋向货币赋税逐渐过渡的过程。

在古代,赋税制度主要是针对农民,目的是维持政权和军队的需要。

中国历代赋税制度简史

中国历代赋税制度简史中国历代的赋税制度可以追溯到一万年前的新石器时代,一直延续到现代。

在中国古代历史上,赋税制度经历了漫长的发展和演变过程。

古代时期(公元前221年-公元618年)秦朝(公元前221年-公元206年)秦始皇统一六国后,废除了封建制度,建立了中央集权的国家体制。

在赋税制度方面,秦朝实行了统一的赋税制度,取消了封建时代的土地公有制,采用了私人土地所有制。

对土地征收的税收大大增加,平均七分之一西汉(公元202年-公元8年)在西汉时期,国家对土地进行了重新的调查并详细记录,制定了土地契约法以及赋税制度。

其中,主要税种是田租和器物税。

田租按照土地面积的不同进行不同比例的征收,器物税则是按照家庭的器物数量征收。

东汉(25年-220年)东汉时期,赋税制度仍然主要以田赋为主。

但是,由于战乱和地方割据的影响,赋税逐渐增加,给百姓带来了沉重的负担。

同时,东汉时期还开始出现了买卖赋税的现象。

隋朝(581年-618年)隋朝时期,国家通过实行均田制来土地制度,并对土地进行了详细调查和统计。

在赋税制度方面,隋朝实行了公田制和赋调制。

公田制是指国家拥有的土地,赋调制则是根据土地和劳动力的情况来确定赋税额度。

总结起来,中国历代赋税制度在不同朝代有所不同,但主要的税种都是田赋和人口赋。

另外,还有一些其他的税种,如器物税、商税等。

这些赋税制度在一定程度上反映了当时社会经济的状况和政治制度的特点。

在中国古代的赋税制度中,重农抑商是一种基本的政策方针。

通过赋税制度,国家可以确保财政收入,维护社会稳定,并为国家的军事、行政和社会事业提供资金支持。

中国古代的赋税制度

中国古代的赋税制度中国古代的直接赋税主要包括地租、徭役和贡赋。

地租是农民根据自己种植的土地面积和产量交纳的税金,同时还需要提供一定数量的劳务。

徭役是农民被强制征召为官府或地主提供一定数量的劳力,通常是在耕种季节。

贡赋是农民每年向官府或地主交纳的各种农产品、手工业产品和养殖产品,主要用于官府和地主的消费。

中国古代的间接赋税主要包括关税、商税和市舶税。

关税是对外贸易征收的税费,通常根据商品的种类和数量进行征税。

商税是对商业活动征收的税费,主要包括进货税、销售税和营业税等。

市舶税是对沿海城市的进出口贸易征收的税费,其税率与货物的种类和数量有关。

除了以上的直接赋税和间接赋税,中国古代还有一些其他的赋税制度。

例如,中国古代的土地制度中,政府和地主对土地进行平均分配,而农民根据自己的地块面积进行赋税。

此外,中国古代还有官田制度,即官府拥有一定数量的土地,并由官员和士兵进行耕种和管理,农民需要向官府缴纳一定数量的粮食和其他农产品。

另外,中国古代还实行过一些特殊的赋税制度,如预赋制度和庸调制度。

预赋制度是指政府提前预收赋税,农民必须提供一定数量的劳力和农产品,并预交未来一段时间内的赋税。

庸调制度是指政府根据灾情和兵员需求等因素,对农民进行物资调拨和服役调配。

总的来说,中国古代的赋税制度以直接赋税为主,通过对农民征收地租、徭役和贡赋等方式,向官府和地主收取税金和劳务。

与此同时,间接赋税如关税、商税和市舶税等也是中国古代赋税制度的一部分。

这些赋税制度在中国古代的政治、经济和社会发展中起到了重要的作用,也对中国古代的国家财政和农民经济产生了深远的影响。

中国历代税收制度

我国赋税始于夏代,“夏后氏五十而贡”。

即以五十亩地为计量单位,并取其平均值地十分之一,作为向国家缴纳的贡赋。

西周实行井田制,土地分赐给各级贵族,但只有享用权而无所有权,所以不准转让和买卖。

国家将方里土地按井字形划为九区,中一区为公田,余八区为私田分授八夫;公田由八夫助耕,收获全部缴给领主。

春秋战国时期鲁国实行“初税亩”,不分公田、私田,凡占有土地者均须按亩交纳土地税。

初税亩是我国古代赋税制度的第一次重大改革,它废除了按劳力计征的力役地租制,确立了以田亩计征的实物地租制。

秦除按地收租外,还论户取赋,也就是所谓的口赋,即人头税。

汉朝时期,国家把农民编为户籍,作为征收赋税徭役的根据。

农民是国家赋税的主要承受者,农民的赋税有四项:田租(土地税)、算赋和口赋(人头税)、徭役、兵役。

汉初统治者吸取秦亡教训,轻徭薄赋,但是汉朝田租轻而人头税重。

汉高祖实行十五税一,文帝时实行三十税一,东汉光武帝把田租恢复到三十税一。

唐朝的租庸调税制是对唐朝以前我国两千多年来各朝代所实行的实物税的总结。

租庸调制的内容是:丁男每年向国家交粟二石,称作租;交纳绢二丈、绵三两或布麻,称作调。

每丁每年服徭役二十天,称作庸(服役发展为可纳绢代役)。

租庸调制是以均田制的推行为前提的,均田制规定每个成丁的农民都受田一百亩,因此国家征收租庸调时只问丁身,不问财产。

(以上按人丁为主,以下以田亩为主)均田制后遭破坏,唐德宗建中元年(780),采纳宰相杨炎的建议,始改行两税法。

根据财政支出定出总税额,各地依照中央分配的数额,向当地人民征收。

两税法变租庸调以人丁为征收赋税标准的原则为以财产、主要是土地为征收标准的原则,合并为户税和地税。

(征税时间逐渐固定)宋仍沿袭唐两税法,王安石实行方田均税清丈土地,符合公平税负原则。

元朝田赋法的不统一,北方仿行唐租庸调法,江南仿唐两税法。

明代初行两税法,自嘉靖十年起,推行"一条鞭法"的赋役改革,将各种赋役尽可能归并为几项货币税,以征收货币代替征收实物和征发差役。

中国古代赋税制度(表格形式,分类清楚)

中国古代历史复习(赋税制度)一、重要赋税制度一览表:

主要赋税制度的社会意义:

例题练习:

一、试归纳赋税制度的类型:

建赋税的形式,可以分为三种:劳役、实物、货币。

㈠以征税标准分类:

1、以人丁为主要征税标准的制度:

编户制度、租调制、租庸调制

2、以土地和财产为主要征税标准的制度:

初税亩、两税法、方田均税法、一条鞭法、地丁银。

㈡以税收的类型(实物、劳役、货币)分类:

1征收实物税、劳役税的制度:

编户制度、租调制、租庸调制、初税亩、两税法、方田均税法、地丁银。

2、征收货币税的制度:

募役法、一条鞭法、摊丁入亩、

二、试总结古代赋税制度发展的方向和趋势:

1、征税标准的变化:

由主要以人丁为主逐渐向以田亩为主过渡,人头税的比例越来越少。

以两税法为标志。

2、税收类型的变化:

由实物地租逐渐向货币地租发展。

以一条鞭法为标志。

3、征税时间的变化:

由不定时向定时发展。

以两税法为标志。

4、征收的税种的变化:

税种由多到少。

以一条鞭法为标志。

5、其他:

①由必须服一定时间的徭役和兵役发展到可以纳庸代役。

以“庸”为标志。

②随着商品经济的发展,开始对商品征收重税。

以上变化使我们可以看到的趋势:

①从人丁为主向财产为主的征税方式变化,说明封建国家对

农民的人身控制逐渐松弛;

②以财产和土地为征税依据,对贫困人群相对公平;

③从服劳役到纳庸代役,照顾到了生产时间;

④从实物税到货币税,反映了商品经济的发展;。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

汉代赋税制度汉初还有所谓“口赋”,也就是人“人头税”。

这是专指对7岁至14岁未成年人所征赋税。

原规定:不分男女,每人每年缴纳“口赋”20钱。

汉武帝时,将起征年限改为3岁,20钱改为23钱。

汉元帝时,又将起征年限改为7岁。

汉代还有所谓“算赋”,这是对成年人年征“人头税”。

高祖四年(前203)开始征收,凡年15以上至56岁,不分男女,每人每年征112钱,谓之“一算”。

对于商人与奴婢则加倍征收。

汉代由于采取“轻徭薄赋”和“与民休息”政策,调动了广大农民生产积极性,经过70余年经营,神州大地出现了所谓“文景之治”盛世。

《史记·平准书》中对此有极为生动描述:“汉兴七十余年之间,国家无事,非遇水旱之灾,民则人给家足,都鄙廪庾皆满,而府库余货财。

京师之钱累巨万,贯朽而不可校。

太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,至腐败不可食。

众庶街巷有马,阡陌之间成群,……”这是中国历史上值得大书篇章。

曹魏赋税制度据《三国志·魏志·武帝记》记载,曹魏赋税制度是:“其收田租亩四升,户出绢二匹、绵二斤而已,他不得擅兴发。

郡国守相,明检察之,无令强民有所隐藏,而弱民兼赋也。

”曹魏赋税制度,与汉代比较有两个特点:(1)汉代土地税是按土地收获量分成征收,如“什伍税一”、“三十税一”等。

而曹魏土地税则是按亩计算,亩收四升。

(2)汉代户口税是按人口征收钱币,而曹魏户口税是按户出绢二匹、绵二斤,也就是将征收钱币改为征收实物。

西晋“户调法”南朝赋税制度南朝宋齐赋税制度,大体上沿袭东晋成例,采用“户调法”,即按户征收赋税,民户缴纳调粟和调布。

由于南朝产麻多,桑蚕少,民间织布多,织绢少,所以改征调布。

丁男调布绢各二丈、丝三两、绵八两、禄绢八尺、禄绵三两二分、租米五石、禄米二石。

丁女减半。

南朝梁陈户调法与宋齐不同,宋齐是按民户资产定租调,而梁陈则是按人丁定租调。

南朝除了正常户调田租两税以外,还有许多杂税和杂调。

北朝赋税制度北魏在实行均田制以前,采用“九品混通”办法,把农民一户与有大批依附农民地主一户,等量齐观,作为负担租调单位,这对农民是很不利。

当时租调定额很高,即帛二匹、絮二斤、丝一斤、粟二十石。

实行均田制后户调制度,以一夫一妇为课征单位。

据《魏书·食货志》记载:“其民调,一夫一妇,帛一匹、粟二石。

民十五以上未娶者,四人出一夫一妇之调。

奴任耕、婢任织者,八口当未娶者四。

”由此可见,北魏赋税制度,在推行均田制后基本上采取按口征税办法。

北齐赋税制度,大致与北魏相同。

在河清三年(564)重新颁行均田制后,同税实行“租调法”。

据《隋书·食货志》记载:“率人一床,调绢一匹、绵八两。

凡十斤绵中,折一斤作丝。

垦租二石,义租五斗。

奴婢各准良人之半。

牛调二尺,垦租一斗,义租五升。

”这里所说“一床”,即以一夫一妇两口为一征收单位,仍是人口税为主。

北周赋税制度,据《隋书·食货志》记载:“凡人自十八至六十有四,与轻癃者,皆赋之。

其赋之法:有室者,岁不过绢一匹、绵八两、粟五斛,丁者半之。

其非桑土,有室者,布一匹、麻十斤,丁者又半之。

丰年则全赋,中年半之,下年三之,若艰凶扎,则不征其赋。

”隋代赋税制度隋代于开皇二年(582)颁布租调令,规定一夫一妇为“一床”,作为课税单位。

据《隋书·食货志》记载:“丁男一床,租粟三石,桑土调以绢、絁,麻土以布绢。

絁以疋,加绵三两。

布以端,加麻三斤。

单丁及仆隶各半之。

未受地者皆不课。

有品爵及孝子顺孙义夫节妇,并免课役。

”开皇三年(583)正月又规定:“减调绢一匹为二丈”。

开皇十年(590)五月又规定:“丁年五十,免役收庸”。

唐代赋税制度1、租庸调法唐武德七年(624)在实行均田制同时,推行“租庸调”赋税制度。

所谓“租庸调”,就是:“有田则有租,有身则有庸,有口则有调。

”(《陆宣公集》卷22)租:就是农民向政府缴纳谷物,作为田税。

据《唐六典》记载:“每丁租粟二石。

”调:就是农民向政府缴纳当地土特产,一般指是绢物等。

据《唐六典》记载:“其调随乡土所产陵、绢、絁各二丈,布加五分之一,输绫、绢、絁者,绵三两,输布者,麻三斤。

”庸:就是农民为政府服劳役代替纳物,艰险所谓“输役代庸”。

按规定:每丁每年须服劳役20日,闰月加2日,如不服劳役,则以纳绢或布代替,每天折合绢三尺,或布三尺七寸五分。

在受灾时,则有减免之制。

据《唐六典》记载:“凡水旱虫霜为灾害则有分数。

十分损四以上免租;损六以上免租调;损七以上课役俱免。

若桑麻损尽者,各免调,若已役已输者,听免其来年。

”唐代前期租庸调法,税额较轻,尤其是采取“输庸代役”办法,让农民有休养生息机会,多少提高了农民生产积极性,有利用唐代初期经济繁荣。

但是,在开元以后(713~741),租庸调法则“陷于败坏”。

据《新唐书》记载:“开元以后,天下户籍,久不更迭,丁口转死,田亩卖易,贫富升降不实,乃盗起兵兴,财用益绌,而租庸调税法,乃陷于败坏。

”2、两税法对两税法评说:(1)两税法是符合赋税征课税目由多到少、手续由繁到简、征收由实物到货币发展规律。

它是适应农业生产力提高、社会经济繁荣与货币经济发展客观要求。

按社会贫富等级、资产多寡征税也是合理、公平。

(2)两税法以“量出为入”作为征标准,有一定片面性。

按理说,理财指导思想应是“量入为出”。

(3)两税法在按税制估定资产之后,不应随着后来物价变动作适当调整,但实际上只是为了国家多收入,不适时调整资产价格和税率,使农民负担不断增加。

明清赋税制度明朝1581年,明朝内阁首辅张居正,为了缓和阶级矛盾,改革赋税制度,在全国推行一条鞭法。

一条鞭法将原来田赋,徭役,杂税,“并为一条”,折成银两,把从前按户,丁征收役银,分摊在田亩上,按人丁和田亩多寡来分担。

一条鞭法是我国赋役史上一次重大改革,赋役征银办法,适应了商品经济发展需要,有利于农业商品化和资本主义萌芽增长;纳银代役规定,可以保证农民生产时间,相对减轻了农民负担,农民对封建国家人生依附关系也有所松弛。

唐朝1669年,康熙帝宣布原来明朝藩王土地,归现在耕种人所有,叫做“更名田”。

1712年,清政府规定以康熙十五年(1711)人丁数,作为征收丁税固定丁数,以后“滋生人丁,永不加赋”。

雍正帝一上台就推行“摊丁入亩”办法,把丁税平均摊入田赋中,征收统一地丁银。

这样,人头税废除了,封建国家对农民人身控制进一步松弛,隐蔽人口现象也逐渐减少。

摊丁入亩对我国人口增长和社会经济发展有重要意义。

中国现行赋税制度中国大陆自1994年开始对税制进行了全面、结构性改革,根据这次税制改革,形成共计23个税种。

按课税对象,可以分为流转税、收益税、财产税、资源税和行为税五类;按征收管理体系,可以分为工商税、关税和农业税三类;按税收收入支配权限,可以分为中央税(国家税)、地方税和中央地方共享税三类。

流转税增值税,依据为《中华人民共和国增值税暂行条例》及其《实施细则》,具体参照《增值税若干具体问题规定》、《增值税部分货物征税范围注释》和《增值税专用发票使用规定》;消费税,依据为《中华人民共和国消费税暂行条例》及其《实施细则》;营业税,《中华人民共和国营业税暂行条例》及其《实施细则》。

所得税企业所得税,依据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》及其《实施细则》;外商投资企业和外国企业所得税,依据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》及其《实施细则》;个人所得税,依据《中华人民共和国个人所得税法》及其《实施细则》,《关于个人所得税若干政策问题通知》,《对储蓄存款利息所得征收个人所得税实施办法》;环境影响税资源消耗税,依据为《中华人民共和国资源税暂行条例》及其《实施细则》,《资源税若干问题规定》;城镇土地使用税,《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》;房产税,《城市房地产税暂行条例》温室气体排放税,民间讨论中。

目、行为税城市维护建设税,依据为《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》耕地占用税,依据为《中华人民共和国耕地占用税暂行条例》及其《实施细则》,《关于耕地占用税具体政策规定》;固定资产投资方向调节税,《中华人民共和国固定资产投资方向调节税暂行条例》及其《实施细则》土地增值税,依据为《中华人民共和国土地增值税暂行条例》车辆购置税,依据为《中华人民共和国车辆购置税暂行条例》车船使用税,依据为《中华人民共和国车船使用税暂行条例》车船使用牌照税,依据为《车船使用牌照税暂行条例》印花税,依据为《中华人民共和国印花税暂行条例》及其《实施细则》,《国家税务局关于印花税若干具体问题规定》;契税,依据为《中华人民共和国契税暂行条例》及其《实施细则》;屠宰税,该改税种于2006年2月17日起废止,原来依据为《屠宰税暂行条例》;筵席税,实际上已经停止征收,依据为《中华人民共和国筵席税暂行条例》。

农业税类农业税,该改税种于2005年12月29日公布废止,原来依据为《中华人民共和国农业税条例》;农业特产税,该税种于2006年2月17日废止,原来依据为《农业税条例》、《国务院关于对农业特产收入征收农业税规定》和《财政部关于农业特产税征收具体事项通知》。

进出口税类关税(进出口关税),依据为《中华人民共和国进出口关税条例》;(入境旅客行李物品和个人邮递物品)进口税,依据为《关于入境旅客行李物品和个人邮递物品征收进口税办法》。