古代汉语音韵学韵母声调共50页

上古汉语韵部、声部及声调.doc

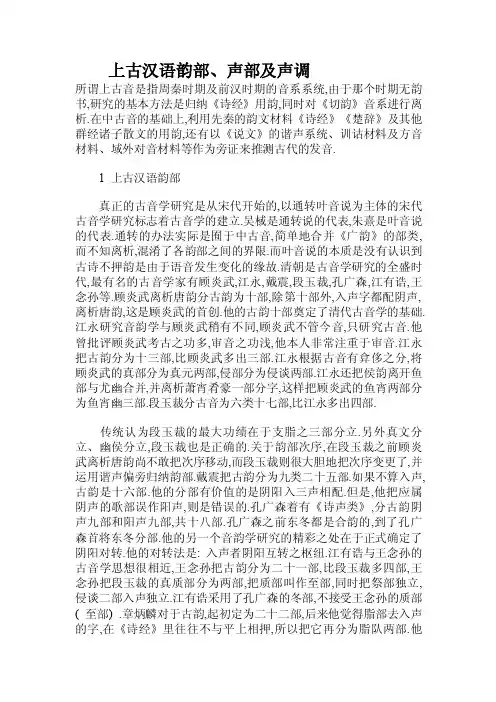

上古汉语韵部、声部及声调所谓上古音是指周秦时期及前汉时期的音系系统,由于那个时期无韵书,研究的基本方法是归纳《诗经》用韵,同时对《切韵》音系进行离析.在中古音的基础上,利用先秦的韵文材料《诗经》《楚辞》及其他群经诸子散文的用韵,还有以《说文》的谐声系统、训诂材料及方音材料、域外对音材料等作为旁证来推测古代的发音.1 上古汉语韵部真正的古音学研究是从宋代开始的,以通转叶音说为主体的宋代古音学研究标志着古音学的建立.吴棫是通转说的代表,朱熹是叶音说的代表.通转的办法实际是囿于中古音,简单地合并《广韵》的部类,而不知离析,混淆了各韵部之间的界限.而叶音说的本质是没有认识到古诗不押韵是由于语音发生变化的缘故.清朝是古音学研究的全盛时代,最有名的古音学家有顾炎武,江永,戴震,段玉裁,孔广森,江有诰,王念孙等.顾炎武离析唐韵分古韵为十部,除第十部外,入声字都配阴声,离析唐韵,这是顾炎武的首创.他的古韵十部奠定了清代古音学的基础.江永研究音韵学与顾炎武稍有不同,顾炎武不管今音,只研究古音.他曾批评顾炎武考古之功多,审音之功浅,他本人非常注重于审音.江永把古韵分为十三部,比顾炎武多出三部.江永根据古音有弇侈之分,将顾炎武的真部分为真元两部,侵部分为侵谈两部.江永还把侯韵离开鱼部与尤幽合并,并离析萧宵肴豪一部分字,这样把顾炎武的鱼宵两部分为鱼宵幽三部.段玉裁分古音为六类十七部,比江永多出四部.传统认为段玉裁的最大功绩在于支脂之三部分立.另外真文分立、幽侯分立,段玉裁也是正确的.关于韵部次序,在段玉裁之前顾炎武离析唐韵尚不敢把次序移动,而段玉裁则很大胆地把次序变更了,并运用谐声偏旁归纳韵部.戴震把古韵分为九类二十五部.如果不算入声,古韵是十六部.他的分部有价值的是阴阳入三声相配.但是,他把应属阴声的歌部误作阳声,则是错误的.孔广森着有《诗声类》,分古韵阴声九部和阳声九部,共十八部.孔广森之前东冬都是合韵的,到了孔广森首将东冬分部.他的另一个音韵学研究的精彩之处在于正式确定了阴阳对转.他的对转法是: 入声者阴阳互转之枢纽.江有诰与王念孙的古音学思想很相近,王念孙把古韵分为二十一部,比段玉裁多四部,王念孙把段玉裁的真质部分为两部,把质部叫作至部,同时把祭部独立,侵谈二部入声独立.江有诰采用了孔广森的冬部,不接受王念孙的质部( 至部) .章炳麟对于古韵,起初定为二十二部,后来他觉得脂部去入声的字,在《诗经》里往往不与平上相押,所以把它再分为脂队两部.他还用汉字去描写二十三部的音值,虽没有国际音标那样明确,但由此可知他假定的古代韵值的大概.他继承了孔广森而发展了阴阳对转旁转之说.黄侃提出古本韵和古本纽的理论,探讨了古音发展变化的关系,分古韵为二十八部,比章炳麟多五部,他的功绩还在于阴阳入三分,入声完全独立.王力分先秦古韵为二十九部,战国时代三十部.这三十部比黄侃多了两部,即王力将黄侃的沃觉两部分开,脂微两部分开.王力从章炳麟《文始》中得到启发,将脂微分立,并在其所着《南北朝诗人用韵考》中得到证明.传统古音学的研究成果至此得出一个比较可靠的结论.2 上古汉语声母关于上古汉语声母的理论如下: ( 1) 古无轻唇音和古无舌上音.这个观点由钱大昕提出,已成定论.他在《潜研堂文集》卷十五《答问第十二》说: 凡今人所谓轻唇者,汉魏以前,皆读重唇,知轻唇之非古矣.在《十驾斋养新录》卷五《舌音类隔之说不可信》说: 古无舌头舌上之分,'知彻澄'三母求之古音,则与'端透定'无异.1) 古无轻唇音.上古时没有非敷奉微等轻唇音,这些轻唇音的字都要读成重唇音.中古后期大约在宋朝时才出现了轻唇音.古无轻唇音可以从经籍异文、汉儒声训、反切类隔、古今方音四个方面考察出来.2) 古无舌上音.上古时没有知彻澄等舌上音,这些舌上音的字都要读成舌头音端透定,舌上音大概在中古前期才出现.古无舌上音可以从谐声、异文、训诂、古今邦国的异称等方面考察出来,如印度,古称身毒或天竺、天督.( 2) 照二归精组,照三归端组.钱大昕《十驾斋养新录》卷五《舌音类隔之说不可信》: 古人多舌音,后代多变为齿音,不独'知彻澄'三母为然也.中古前期有庄系与章系两组正齿音,共计10 个声母.因为庄系在等韵图中列在第二等,章系则列在第三等,所以一般分别称为照二及照三.( 3) 娘日归泥.此说由章太炎先生证明,章太炎《国故论衡》中的《上古音娘日二纽归泥说》: 古音有舌头泥纽,其后别支,则舌上有娘纽,半舌半齿有日纽.于古皆泥纽也.意思是声母娘和日古时属泥声母,两纽由泥母发展而成.( 4) 喻三归匣,喻四归定.曾运乾《喻母古读考》: 喻于二母( 近人分喻母三等为于母) 本非影母浊声: 于母古隶牙声匣母,喻母古隶舌声定母.意思是上古没有喻三和喻四声母,喻三在古时可归为匣母.喻四在古时可归为定母.3 上古声调宋代人首先提出了四声互用的观点.明代陈第和宋人的看法差不多.清代,顾炎武提出了四声一贯的观点,四声一贯说实际上是说古人押韵并不严格区别四声,平仄可以互押,实质是四声通押.江永主张古有四声,其和四声一贯说很相合,不同之点在于它不强调通押,而强调常规.在《诗经》里,以同调相押为常规,以异调相押( 通押) 为变格.江有诰起初认为古无四声,但后来又走向另一个极端,不但认为古有四声,而且基本上否认通押.他认为,《诗经》绝大部分都是同调相协,绝对没有异调通押的情况.段玉裁在全面考察先秦韵文的基础上,明确提出了古无去声说.认为周秦时代仅有平上入而没有去声,到魏晋时代才产生去声字,去声是由上声入声而来.与段玉裁古无去声说不同,孔广森提出古无入声说.孔广森是山东曲阜人,他的方言中没有入声,受方音影响,他认为《诗经》时代的古音和《中原音韵》所代表的北方曲韵一样都是没有入声的,这正是他古无入声的实质性错误.章太炎在《二十一部音准》中说: 古平上韵与去入韵截然两分: 平上韵无去入,去入韵无平上.认为古韵可以分为两类,即平上为一类,去入为一类.黄侃师承章炳麟,继承和发展了平入说.并赞成段玉裁的古无去声说,由此得出了古无上去,只有平入的结论.王力认为上古有四个声调,分为舒促两类,舒声包括平声和上声,促声包括长入和短入.这是对段玉裁古无去声的发展.传统古音学自吴棫开创至今已历经千年的发展,从通转叶音说到陈第的古诗无叶音说再到顾炎武离析唐韵分古韵十部,之后在其基础上古韵部越分越密,直至最后脂微分部,古韵三十部确立.传统古音学研究的每一次重大突破都伴随着古音观念的更新和研究方法的改进.。

古代汉语-通论5音韵

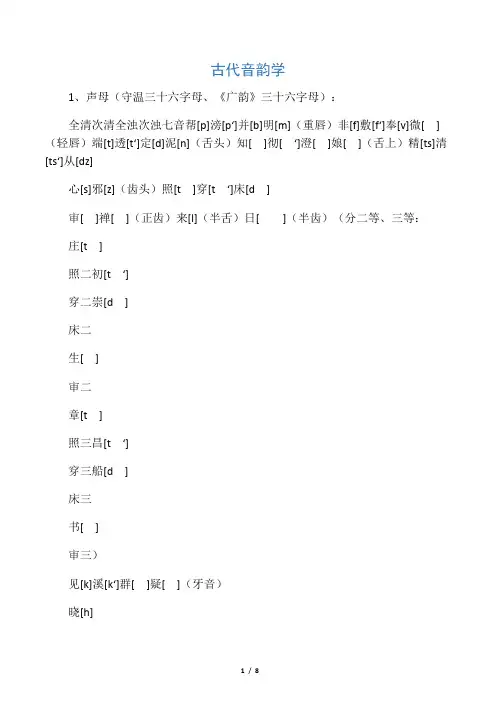

“36字母”是了解古代声母的基准点,应熟记。 过去学者以为“36字母”为唐末和尚守温所创,称“守温三 十六字母”。其实“守温字母”只有30个,没有“非敷奉微、 娘、床”6个(且“帮滂”写作“不芳”),宋代学者补充 为36,反映了汉语在宋代的声母系统。

二,韵母及相关术语

1、韵母、韵、韵类、韵部、韵摄、韵目 韵母是音节中声母后面的部分,由韵头、韵腹、韵尾三要素构 成。 头+腹+尾:宣扬-uan、-iang 腹: 社稷-e、-i 头+腹: 华夏-ua、-ia 腹+尾: 山峰-an、-eng 韵腹由元音充当,是汉语音节的必备要素;韵头由半元音 [、 、]”充当;韵尾由元音、鼻音[、、]或塞音[、 、]充当,比现代复杂。

“等”虽是关于韵腹的概念,但它涉及韵头,而韵头又和声 母有着搭配关系,因此“等”又和声母发生了关系。 “三十六字母”与四等的搭配关系如下: “帮滂并明”和一、二、三、四等都相配; “非敷奉微”只和三等韵相配; “端透定泥”只和一、四两等韵相配; “知彻澄娘”只和二、三两韵等相配; “精清从心”只和一、四两等韵相配; “邪”只和四等韵相配; “照穿床审”只和二、三两等韵相配; “禅”只和三等韵相配;

全清 次清 全浊 次浊 齿头/舌尖 塞擦 精[] 清[] 从[] 擦 心[] 邪[] 正齿/舌面 塞擦 照[] 穿[] 床[] 擦 审[] 禅[] 牙/舌根 塞 见[] 溪[] 群[] 鼻 疑[] 喉/ 塞 影[] 喉/舌根 擦 晓[] 匣[] 喉/半元 擦 喻[] 半舌/舌尖 边 来[] 半齿/舌面 鼻擦 日[]

3、塞音、擦音、塞擦音、鼻音、边音 描述辅音发音方法的术语。 发音时,口腔中两部位闭合后突然打开的叫“塞音/闭塞音”, 如“b、p、d、t、g、k”。 发音时,两部位不完全闭合、然后打开的叫“擦音/摩擦音”, 如“f、h、x、s、sh、r”。 发音时,两部位闭合后缓慢打开的叫“塞擦音”——先塞后擦, 如“j、q、z、c、zh、ch”。 发音时,两部位闭合后气流转道由鼻腔通过的叫“鼻音”,如 “m、n”。 发音时,两部位闭合后气流从舌边通过的叫“边音”,如“l”。

上古音韵表稿

上古音韵表稿

上古音韵表稿是一份关于汉语上古音的研究成果,主要记录了汉语上古时期的音系、声母、韵母、声调等方面的信息。

这份表格对于研究汉语的历史演变和方言差异具有重要意义。

上古音韵表稿的主要内容包括:

1. 声母:列出了上古汉语中的声母种类及其对应的发音。

例如,帮母(b)、滂母(p)、並母(m)等。

这些声母在上古汉语中具有重要的语音功能,如区分词义、表示语法关系等。

2. 韵母:列出了上古汉语中的韵母种类及其对应的发音。

例如,东韵(ong)、冬韵(ueng)等。

这些韵母在上古汉语中具有丰富的语音变化,如元音的长短、前后、高低等。

3. 声调:描述了上古汉语的声调系统,包括平声、上声、去声、入声等。

这些声调在上古汉语中具有区分词义、表示语气等功能。

4. 音节结构:介绍了上古汉语中音节的结构规律,如声母+韵母的组合方式等。

这些规律有助于我们理解上古汉语的词汇构成和语法特点。

5. 音变规律:总结了上古汉语中音素的变化规律,如声母的演变、韵母的合并等。

这些规律对于我们研究汉语的历史演变和方言差异具有重要意义。

6. 语音对应关系:分析了上古汉语与其他语言或方言之间的语音对应关系,如与藏语、壮语等的关系。

这些对应关系有助于我们了

解汉语与其他语言的亲缘关系和历史渊源。

需要注意的是,由于上古汉语的研究尚存在许多争议和未解之谜,因此这份上古音韵表稿并非绝对准确,仅供参考。

随着语言学研究的不断深入,我们对上古汉语的认识也将不断完善和发展。

古代汉语的声母

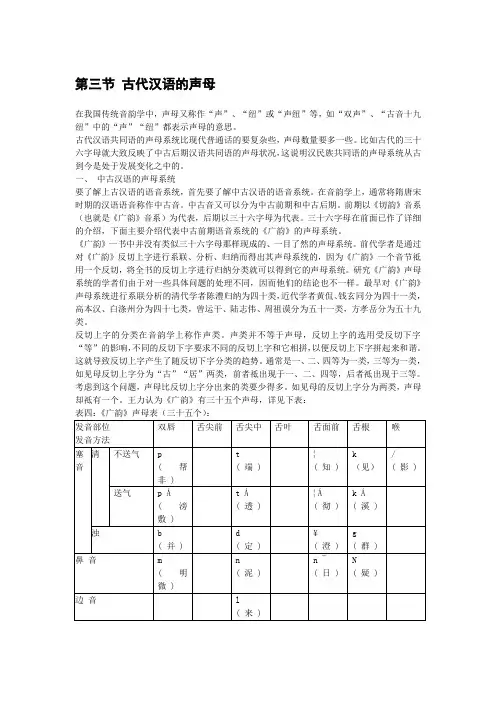

第三节古代汉语的声母在我国传统音韵学中,声母又称作“声”、“纽”或“声纽”等,如“双声”、“古音十九纽”中的“声”“纽”都表示声母的意思。

古代汉语共同语的声母系统比现代普通话的要复杂些,声母数量要多一些。

比如古代的三十六字母就大致反映了中古后期汉语共同语的声母状况,这说明汉民族共同语的声母系统从古到今是处于发展变化之中的。

一、中古汉语的声母系统要了解上古汉语的语音系统,首先要了解中古汉语的语音系统。

在音韵学上,通常将隋唐宋时期的汉语语音称作中古音。

中古音又可以分为中古前期和中古后期。

前期以《切韵》音系(也就是《广韵》音系)为代表,后期以三十六字母为代表。

三十六字母在前面已作了详细的介绍,下面主要介绍代表中古前期语音系统的《广韵》的声母系统。

《广韵》一书中并没有类似三十六字母那样现成的、一目了然的声母系统。

前代学者是通过对《广韵》反切上字进行系联、分析、归纳而得出其声母系统的,因为《广韵》一个音节祗用一个反切,将全书的反切上字进行归纳分类就可以得到它的声母系统。

研究《广韵》声母系统的学者们由于对一些具体问题的处理不同,因而他们的结论也不一样。

最早对《广韵》声母系统进行系联分析的清代学者陈澧归纳为四十类,近代学者黄侃、钱玄同分为四十一类,高本汉、白涤州分为四十七类,曾运干、陆志伟、周祖谟分为五十一类,方孝岳分为五十九类。

反切上字的分类在音韵学上称作声类。

声类并不等于声母,反切上字的选用受反切下字“等”的影响,不同的反切下字要求不同的反切上字和它相拼,以便反切上下字拼起来和谐。

这就导致反切上字产生了随反切下字分类的趋势。

通常是一、二、四等为一类,三等为一类,如见母反切上字分为“古”“居”两类,前者祗出现于一、二、四等,后者祗出现于三等。

考虑到这个问题,声母比反切上字分出来的类要少得多。

如见母的反切上字分为两类,声母却祗有一个。

王力认为《广韵》有三十五个声母,详见下表:表四:《广韵》声母表(三十五个):《[FS:PAGE]广韵》三十五声母与三十六字母相比,有以下几点变化:一、《广韵》唇音祗有重唇音,没有轻唇音,三十六字母已经有了轻唇音“非”“敷“奉”“微”;二、《广韵》“庄”“初”“崇”“生”和“章”“昌”“船”“书”“禅”九个声母在三十六字母合并为正齿音“照”“穿”“船”“审”“禅”;三、《广韵》“匣”母“于”类字在三十六字母中与“喻”母合并;四、《广韵》没有“娘”母,三十六字母有“娘”母。

古代音韵学

82页古今调类比较表87页声调对照表

12345678910落车、主席。

解尉迟番禺阿房宫皋陶吐蕃论语南无叶公好龙伏羲(庖牺)月氏单单于冯夷仇查万俟海参崴

3.古知、彻、澄母的读法

4.古照、穿、审、禅等母的读法5.古泥、来母的分混

6.古舌根音声母是否颚化

7.古鼻音韵尾的演变

8.古塞音韵尾的演变

9.古平、上、去各调的分合

10.古入声的演变

11.古非、敷、奉母和晓、匣母合口的分混

12.介音的分合

13.复元音和单元音的转化

14.元音的长短

从普通话推古入声:

(1)p、t、k、t、t、ts六个声母读阳平的都是入声字:

恨别鸟惊心。家书抵万金。浑欲不胜谮(竹头zen1)。

(5)入声:

(叠韵):陆龟蒙《叠韵山中吟》:琼英轻明生,石脉滴沥碧。玄沿仙偏怜,白帻ze2客亦惜。

念奴娇·赤壁坏古(苏轼):大江东去,浪淘尽、千古风流人物„„江山如画,一时多少豪杰。(仄·平平仄,平·平仄平仄)遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发(仄平平仄)。灭,月。

p:白别博勃薄雹拔

t:答达得笛敌读毒夺碟蝶

k:格革骨国隔阁

t:及急极集疾结夹吉杰劫节局菊决角觉爵绝

t:扎闸铡宅着哲折轴逐竹烛浊啄直植执职侄

ts:杂凿则泽贼足族卒

(2)t、t‘、n、l、ts、ts‘、s七个声母拼韵的都是入声字:

得德特讷乐肋勒泽侧册测策色涩塞

(3)k‘、t、t‘、、五个声母拼uo韵的都是入声字:

扩阔廓括桌捉着浊酌琢戳绰龊说硕若弱

古代汉语 语音研究(包括声母、韵母、声调等)

刘复(近代语言学家,1891-- 1934)在法国国家图书馆看见敦煌 石室写本,背面有“三十字母敲韵 ”六字。

罗常培《敦煌写本守温韵学残 卷跋》考证守温是唐末沙门人,

守温当是当时凉州西域一代的 汉族僧人。

三十字母敲韵

南梁汉比丘守温述 唇音 帮滂 并 明 舌音 端 透 定 泥是舌头音 知 彻 澄 日是舌上音 牙音 君 溪 群 来 疑 齿音 精 清 从是齿头音 审 穿 禅 照是正齿音 喉音 心 斜 晓是喉中音 清 匣 喻 影亦是喉中音浊

二、相互押韵的字进行系联、归纳和 分类

参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴 瑟友之。(《周南·关雎》) 采采芣苢,薄言采之。采采芣苢,薄 言有之。(《周南·芣苢》) 招招舟子,人涉印否。人涉印否,印 须我友。(《邶风·瓠有苦叶》) 琐兮尾兮,流离之子。叔兮伯兮,褎 如充耳。(《邶风·旄丘》)

绵绵葛藟,在河之涘。终远兄弟,谓他人母。谓他人母,亦莫我 有!

如母:知置,音ti, 彻母:彻撤tiek,抽tiou。 澄母:治ti,直值tik,tiak。赵tiou, 迟池 ti。

现代方言:

闽北方言和闽南方言都强烈地反映了 端知两系合为一体的原始情况。

如母:知置,音ti, 彻母:彻撤tiek,抽tiou。 澄母:治ti,直值tik,tiak。赵tiou, 迟池 ti。

陈澧考证出《广韵》有40声类,就三 十六字母说,多出4类,即照、穿、床、审、 喻各分两类,又把明、微合为一类。

黄淬伯、白涤洲考证出《广韵》有 47声类,即在三十六字母的基础上,把 照、穿、床、审、见、溪、疑、晓、影、 喻、来11纽各分两类。

曾运乾、陆志韦、周祖谟考证出《广 韵》有51声类,即在黄、白47声类的基础 上,又把精、清、从、心4纽分为两类。

古代汉语音韵学PPT课件

七、反切

• 反切也称反语、反言、反音、反纽,或单称反、

• •

• 《切韵》成书于隋仁寿元年(公元

601年),其编写体例、审韵原则 由当时著名的音韵学家颜之推、 萧该等八人所定,由陆法言执笔。 • 该书编写的目的有二:一是为研究 音韵的人提供一本正音字典,一是 为诗人提供一本检韵的韵书。

• 根据前一目的,需要讨论语音的古今南

北异同, 本着从严从细的原则将具有细微 差别的韵全部区分开来,即陆法言在《序》 中所说的“若赏知音,即须轻重有异”, 因论“南北是非,古今通塞”、“捃选 精切,除削疏缓”。因此全书分韵有 193个之多。

• 戴震《声韵考· 卷一》:“微有韵书,先有

反切。韵书产生之前,反切散见于经传, 论韵者博考以成其书,反切在前,韵书在 后也。” • 反切是韵书的基础,无反切即无韵书。 • 出现最早的韵书是公元3世纪魏国李登著的 《声类》,其后,有晋朝吕静的《韵 集》。

• (3)南北朝时期四声说的创建是韵书产生的

• 1955年姜亮夫将自己在国外摹录的27种

唐五代韵书及附录6种编成《瀛涯敦煌韵 辑》出版。 • 1983年,周祖谟将自己从1945年即开始收 集、编辑的30种韵书题为《唐五代韵书 集存》,由中华书局影印出版,书中有详 细考释和校记。

五、韵及相关概念

• 1、韵 • 韵这个概念的内涵比较复杂,常见的义

• 反切不仅有注音的作用,在后来的发展过程中,

还在一定程度上起了统一读音的作用。读书音寄 存于反切,反切又起了统一读书音的作用。 反切出现在先,韵书随后出现。

• 在音韵学史上,反切的出现非常重要,

它促成了韵书的产生。

• 韵书正是总结了前代的反切,每组同

音字都是用反切注音的。而反切则是 韵书的精华,是今天考察韵书反映的 语音系统的珍贵资料。

古代汉语音韵学

古代汉语⾳韵学第⼆章⾳韵⼀、古⾳异读陈第:“时有古今,地有南北,字有更迁,⾳有转移。

”龟兹qiū cí⼤宛 yuaū⽉⽒ roù zhī焉耆 pyngy康居 qū⾼句丽 goū⾝毒 yuün dú镐京hào 长勺 shu?会稽 kuài jī冤句 qū函⾕关xián 阿房宫y páng 阳夏jiǎ东不羹láng 左冯翊píng 逻些suō并州bīng 番禺pün 天姥mǔ盟诸mang 台州taī单于chán 可汗ka hán 洗马xiǎn 扈从z?ng 契xia⼥娲wü皋陶güo yáo 冯夷píng 共⼯gōng 宓妃fú feī曲沃wǒ朱提shú shí华不注huà fū魁⽗fǔ先零lián 牢姐zǐ荤粥xūn yù吐⾕浑tǔ yù hún 吐蕃tǔ bō仆射pū ya夫差chaī伍员yún 钩践gōu 墨翟dí观射⽗guàn yì fǔ景差cuō樊於期wū jī⾼渐离jiün 夏⽆且jū禽滑厘gǔ郦⾷其lì yì jī冒顿m? dú呼汗邪hū hán y?⾦⽇磾jīn mì dī曹⼤家gū祢衡mí⽞奘zàng 李阳冰níng 万俟m? qí尉迟yù chí种ch?ng 繁p?查zhü⽆射yì徵zhǐ筑zhù牺尊suō纶⼱guün 齐衰zīsuī⼆、⾳韵学相关概念(⼀)⾳韵学简介⾳韵学也称声韵学,它是研究汉语各个历史时期声、韵、调系统及其发展规律的⼀门传统学问,是古代汉语的⼀个重要组成部分。

古代汉语-音韵学(三)韵母声调

就是開口呼。

又可根據韻頭或韻腹是否含[i], 將開口、合口兩

大類再各分成洪音和細音兩個小類。韻頭有[i]的 ,就是細音,沒有的,就是洪音。 開口、合口、洪音、細音結合起來即構成四呼: “開口洪音”即“開口呼” “開口細音”即“齊齒呼” “合口洪音”即“合口呼” “合口細音”即“撮口呼”

在漢語語音演變的過程中,常常有陰聲韻轉變爲陽

聲韻、陽聲韻轉變爲陰聲韻、入聲韻轉變爲陰聲韻 或陽聲韻、陰聲韻或陽聲韻轉變爲入聲韻的現象, 傳統的音韻學家把這種變化現象叫作“陰陽對轉” 。 如:“山”是收[-n]尾的陽聲韻,在吳方言中讀作 [sɛ],是陽聲韻轉爲陰聲韻。

又如“打”在中古的反切爲“德冷切”,是陽聲韻

二十一震稕同用 二十二稕 齔字附見焮韻

五質術櫛同用 六術 七櫛

二十文獨用

二十一欣獨用 二十二元魂痕同用 二十三魂 二十四痕 二十五寒桓同用 二十六桓 二十七刪山同用 二十八山

十八吻獨用

十九隱獨用 二十阮混很同用 二十一混 二十二很 二十三旱緩同用 二十四緩 二十五潸產同用 二十六產

五卷:上平聲、下平聲、上聲、去聲、入聲。上 平聲28韻,下平聲29韻,上聲55韻,去聲60韻, 入聲34韻,總計206韻。

每個韻目的上面,都以數字標出韻的次序。如平

聲“一東、二冬、三鍾、四江、五支……”;上 聲“一董,二腫,三講,四紙、五旨……”;去 聲“一送,二宋,三用,四絳,五寘……”。

每個韻目下所轄字都

因此,詩詞“押韻”,需要韻腹、韻尾、聲調相同,

而韻頭不需相同。

1.四呼、洪細:

根據韻頭的不同劃分。 根據韻頭是否含有[u],可將韻母分爲開口、合口兩

古代汉语音韵PPT课件

.

36

四、《广韵》的韵母系统

1、《广韵》一共有206个韵。

为什么中古会有这么多韵呢?

这206韵包括声调的不同。

这206韵不是同时同地的一种语言的韵母 系统,而是兼有南北古今方言的韵母系统。

2、十六摄

等韵学家们把206韵归并为16个大类,叫做 十六摄。

.

3

1.语音系统:指汉语的声、韵、调及其配 合规律。

2.古音学:是研究上古语音系统的学科。 3.今音学:是研究中古语音系统的学科。 4.北音学:是研究近古语音系统的学科。 5.等韵学:依据等韵图来分析音节的结

构,探讨发音原理和方法。 6.小 学:是我国传统的语言学,包括音

韵学,训诂学,文字学。

2021/3/11

.

9

宋三十六字母

.

10

三、韵母的基本概念

1、韵和韵母 韵不包括韵头,只要韵腹和韵尾相同。而韵 母还要区别韵头。韵母相同,韵一定相同; 韵相同,韵母不一定相同。韵的概念比韵母 的概念大。

2、韵部和韵目 韵部指韵腹、韵尾相同的音节。韵书中把所 有相同韵的字汇集在一 起,构成一个韵类。 从各个韵部中取一个代表字作为标目,这个 代表字就叫韵目。

▪ 上字取声母定清浊;下字取韵调定开合

▪ 例:顿,都困切;礼,卢启切;乌,哀都切

.

23

第二节 中古音

本节学习掌握内容: ▪ 一、《广韵》的性质和体例 ▪ 二、《广韵》的声母系统 ▪ 三、《广韵》的韵母系统 ▪ 四、《广韵》的声调

.

24

▪ 研究古代音韵多从中古音入手,这是因为 ,除中古音自身有其承上启下的性质外, 这个时期有一部声、韵、调体系完整的《 广韵》。凭借它上推上古音,下推近古音 ,都是较为方便的。