临床免疫学检验 名词解释&重要知识点 (上)

临床免疫学检验名词解释

抗原抗体反应:是指抗原与相应抗体在体内或体外发生的特异性结合反应。

抗原抗体间的结合力涉及静电引力、范德华力、氢键和疏水作用力,其中疏水作用力最强,它是在水溶液中两个疏水基团相互接触,由于对水分子的排斥而趋向聚集的力。

亲和性(affinity):是指抗体分子上一个抗原结合点与一个相应抗原表位(AD)之间的结合强度,取决于两者空间结构的互补程度。

亲合力(avidity):是指一个完整抗体分子的抗原结合部位与若干相应抗原表位之间的结合强度,它与亲和性、抗体的结合价、抗原的有效AD数目有关。

抗原抗体反应的特点:特异性、可逆性、比例性、阶段性。

带现象(zone phenomenon):一种抗原-抗体反应的现象。

在凝集反应或沉淀反应中,由于抗体过剩或抗原过剩,抗原与抗体结合但不能形成大的复合物,从而不出现肉眼可见的反应现象。

抗体过量称为前带,抗原过量称为后带。

免疫原(immunogen):是指能诱导机体免疫系统产生特异性抗体或致敏淋巴细胞的抗原。

免疫佐剂(immuno adjustvant):简称佐剂,是指某些预先或与抗原同时注入体内,可增强机体对该抗原的免疫应答或改变免疫应答类型的物质。

半抗原(hapten):又称不完全抗原,是指仅具有与抗体结合的能力(抗原性),而单独不能诱导抗体产生(无免疫原性)的物质。

当半抗原与蛋白质载体结合后即可成为完全抗原。

载体(carrier):结合后能给予半抗原以免疫原性的物质。

载体效应:初次免疫与再次免疫时,只有使半抗原结合在同一载体上,才能使机体产生对半抗原的免疫应答,该现象称为~。

单克隆抗体(McAB):将单个B细胞分离出来,加以增殖形成一个克隆群落,该B细胞克隆产生的针对单一表位、结构相同、功能均一的抗体,即~。

多克隆抗体(PcAb):天然抗原分子中常含多种不同抗原特异性的抗原表位,以该抗原物质刺激机体免疫系统,体内多个B细胞克隆被激活,产生含有针对不同抗原表位的免疫球蛋白,即~基因工程抗体(GEAb):是利用DNA重组及蛋白工程技术,从基因水平对编码抗体的基因进行改造和装配,经导入适当的受体细胞后重新表达的抗体。

临床免疫学检验

临床免疫学检验临床免疫学检验是一种透过检验身体免疫系统的功能状态来诊断和治疗人体免疫疾病的医学检验技术。

它主要应用于检测人体免疫功能的变化,例如免疫缺陷、自身免疫性疾病、过敏反应等。

其检测结果成为了判断疾病是否存在、发展过程和预后的重要依据。

一、临床免疫检查所涉及的项目1、全血细胞计数:包括白细胞计数、红细胞计数、血红蛋白、血小板等。

白细胞计数对疾病监测有重要意义,其异常值可能暗示某些疾病的存在,如感染、免疫疾病、白血病等。

2、单个抗体检测:单个抗体检测用于检测某个特定的抗体,例如细菌感染、病毒感染、肿瘤标志物等。

3、自身抗体检测:自身抗体检测用于检测人体免疫系统对自身组织或成分的免疫反应。

例如自身免疫性疾病,如系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎等。

4、流式细胞术:流式细胞术通过检测细胞表面标志物和细胞内物质,可以识别不同的细胞类型,例如白细胞分化、肿瘤细胞的识别等。

5、免疫固定电泳:免疫固定电泳是一种检测血清蛋白质的方法,其主要应用于鉴定血清蛋白质成分的变化,例如蛋白质异常增加、某些种类蛋白质缺失等,以及某些疾病的辅助诊断。

二、临床免疫检验的意义临床免疫学检验在筛选、诊断、治疗疾病、预测预后等方面有重要的意义。

1、疾病筛查:许多免疫学检查项目可以用于常见和罕见疾病的筛查。

例如,促甲状腺激素检查可以预先诊断甲状腺自身免疫疾病,抗心肌抗体和心肌肌原纤维蛋白抗体可以诊断心肌病,肝疾病特异性抗体可以确定患者是否感染肝炎病毒等。

2、疾病诊断:免疫学检查也可以用于特定疾病的诊断,如类风湿关节炎、系统性红斑狼疮、白血病、骨髓增生异常综合征等。

3、治疗效果观察:对于特定的疾病或治疗方式,需要通过免疫学检查来了解患者的治疗效果,如慢性乙型肝炎治疗后的血清HBV DNA状态、各类肿瘤治疗后肿瘤标志物水平的变化、免疫调制药物治疗后CD4/CD8等细胞水平的变化等。

4、预后预测:免疫学检查还可以为临床预后预测提供指导,如系统性红斑狼疮患者抗双链DNA抗体和抗精氨酸胞浆蛋白抗体储量高则易发生肾脏损害,骨髓增生异常综合征患者骨髓造血功能可通过检查免疫球蛋白储量进行评估。

临床免疫学检验

一、名解带现象(前带、后带):在等价带的前后,由于抗体和抗原过量,形成的沉淀物少,上清液中可测出游离的抗体或抗原,这种现象称为带现象。

当抗体过量时称为前带,抗原过量时称为后带。

凝集反应:是指细菌和红细胞等颗粒性抗原或表面包被可溶性抗原(或抗体)的颗粒性载体与相应抗体(或抗原)特异性结合后,在适当电解质存在下,出现肉眼可见的凝集现象。

直接凝集反应:在适当电解质参与下,细菌、螺旋体和红细胞等颗粒性抗原直接与相应抗体结合出现肉眼可见的凝集现象,称为直接凝集反应。

间接凝集反应:将可溶性抗原(或抗体)先吸附于适当大小的颗粒性载体(如正常人O型红细胞、细菌、胶乳颗粒等)的表面,然后与相应抗体(或抗原)作用,在适当电解质存在条件下,出现特异性凝集现象,称为间接凝集反应或被动凝集反应。

Coombs试验:又称抗球蛋白试验,是抗球蛋白参与的间接血凝试验,用于检测抗红细胞不完全抗体。

不完全抗体多半是7S的IgG类抗体,能与相应的抗原牢固结合,但因其分子量较小,体积小,不能起到桥联作用,在一般条件下不出现可见反应。

利用抗球蛋白抗体作为第二抗体起桥联作用,连接与红细胞表面抗原结合的特异抗体,使红细胞凝集。

沉淀反应:是指可溶性抗原与相应抗体在适当条件下发生特异性结合而出现可见的沉淀现象。

高剂量钩状效应:抗原过量可引起高剂量钩状效应,即抗原过量致形成的IC分子小,发生再解离,浊度下降,光散射减少。

海德堡曲线理论:当抗体过量时,IC的形成随着抗原递增至抗原、抗体比例最适处达最高峰,沉淀反应最明显,称等价带,高峰区域左侧,抗体浓度过高,沉淀反应不明显,称前带;高峰区域右侧,抗原浓度过高,沉淀反应也不明显,称后带,这就是海德堡曲线理论。

包被:将抗体或抗原结合在固相载体上的过程称为包被。

封闭:由于包被过程中固相载体表面不能被抗体或抗原蛋白质完全覆盖,实验操作过程中加入的血清标本以及酶结合物中的蛋白质也会部分地非特异性吸附于固相载体表面,最终产生非特异性显色导致测定本底偏高,在这种情况下,需用1%-5%的牛血清白蛋白或5%-20%小牛血清再包被一次,消除此干扰,此过程称为封闭。

临床免疫学检验技术简介

临床免疫学检验技术简介一、抗原抗体反应抗原抗体反应是临床免疫学检验中的基本技术之一。

抗原是指能够与抗体结合的物质,而抗体则是免疫系统产生的能够识别和结合抗原的蛋白质。

抗原抗体反应是指抗原与抗体在一定条件下结合,形成复合物的过程。

这种反应具有高度特异性和灵敏性,常用于检测体内是否存在某种特定的抗原物质。

二、免疫细胞的分离和鉴别免疫细胞的分离和鉴别是临床免疫学检验中的重要技术之一。

通过分离和鉴别免疫细胞,可以了解免疫系统的功能和状态,为临床诊断和治疗提供重要依据。

常用的免疫细胞分离方法包括密度梯度离心法、贴壁法、磁珠法等,而鉴别方法则包括免疫表型分析、细胞因子检测等。

三、免疫血清学检测免疫血清学检测是利用血清中的抗体或抗原进行检测的方法。

通过检测血清中的抗体或抗原,可以了解机体对某种病原体的免疫应答情况,从而为临床诊断和治疗提供依据。

常用的免疫血清学检测方法包括ELISA、RIA、IFA等。

四、细胞因子及其受体的测定细胞因子及其受体的测定是了解机体免疫应答情况的重要手段。

细胞因子是由免疫细胞分泌的具有调节作用的蛋白质,而受体则是细胞表面或细胞内能够识别和结合细胞因子的蛋白质。

通过测定细胞因子及其受体的表达水平,可以了解机体的免疫状态和疾病进程。

常用的细胞因子及其受体测定方法包括ELISA、Western blot、PCR等。

五、自身抗体检测自身抗体检测是用于诊断自身免疫性疾病的重要方法。

自身抗体是指针对自身组织或细胞的抗体,当机体出现自身免疫性疾病时,会产生针对自身组织的抗体。

通过检测这些抗体,可以了解机体的自身免疫状态,为临床诊断和治疗提供依据。

常用的自身抗体检测方法包括ELISA、IFA等。

六、移植免疫学检测移植免疫学检测是用于评估移植后排斥反应和移植物抗宿主病风险的重要方法。

通过检测供体和受体的免疫状态和组织相容性,可以预测移植后排斥反应和移植物抗宿主病的风险,为临床医生提供重要参考。

常用的移植免疫学检测方法包括HLA配型、供受体淋巴细胞交叉试验等。

免疫诊断名词解释

免疫诊断名词解释免疫诊断是一种通过检测血液、尿液、唾液或其他体液中特定的分子或抗体来确定病情的诊断方法。

以下是一些免疫诊断领域中常见的术语解释。

1. 抗体(Antibody)抗体是一种蛋白质,由免疫细胞产生来抵抗外来病原体。

在免疫诊断中,抗体可以被用来检测血液或其他体液中是否存在某种病原体或毒素。

2. 抗原(Antigen)抗原是一种能够引起免疫系统产生抗体的物质。

在免疫诊断中,抗原可以被用来检测血液或其他体液中是否存在特定的抗体。

3. 免疫球蛋白(Immunoglobulin)免疫球蛋白是一种抗体,由免疫细胞产生来抗击外来病原体。

在免疫诊断中,免疫球蛋白可以被用来检测血液或其他体液中是否存在某种病原体或毒素。

4. 酶联免疫吸附检测(Enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA)酶联免疫吸附检测是一种常用的免疫诊断方法,通过将患者血液或其他体液中的抗体或抗原与特定的酶标记结合,来检测是否存在特定的病原体或毒素。

5. 免疫荧光检测(Immunofluorescence assay,IFA)免疫荧光检测是一种通过检测免疫细胞中特定的抗体或抗原,来确定病情的免疫诊断方法。

这种方法可用于检测多种疾病,如感染、自身免疫疾病以及肿瘤等。

6. 免疫印迹(Immunoblotting)免疫印迹是一种通过将血液或其他体液中的特定蛋白质与抗体结合,并通过电泳分离,来确定病情的免疫诊断方法。

这种方法常用于检测肿瘤标志物、病原体感染等。

7. 端点检测法(Endpoint detection)端点检测法是一种免疫诊断方法,通过测量样本中特定抗体或抗原的终点稀释度,来确定诊断结果。

这种方法常用于检测传染病、自身免疫疾病等。

总之,免疫诊断是一种重要的医学检测手段,这些术语的理解和应用对于准确诊断疾病具有重要意义。

兽医临床免疫学名词解释

兽医临床免疫学名词解释临床免疫学名词解释临床免疫学名词解释1、抗体:是机体在抗原刺激下,由浆细胞产生的具有特异性的免疫球蛋白,它可与相应抗原发生特异性结合的特性。

2、佐剂:为了促进抗体的产生,可在注射抗原的同时,加入一种辅助剂,这种辅助剂称为佐剂,应用多的福氏佐剂,是由石腊油、羊毛脂和卡介苗混合而成。

3、免疫系统:由主宰或执行机体免疫功能的器官、组织、细胞和分子所组成的一个系统称为免疫系统。

它是机体免疫机制发生的物质基础。

4、免疫活性细胞:在免疫应答过程中起核心作用的是淋巴细胞,其中接受抗原刺激后,能发生特异性免疫应答的淋巴细胞称为抗原特异性淋巴细胞,或称免疫活性细胞(ICC),即T细胞和B细胞。

5、免疫应答:是机体免疫系统对抗原刺激所产生的以排除抗原为目的的生理过程。

免疫应答的过程可以人为地分成三个阶段:抗原识别阶段、淋巴细胞活化阶段、抗原清除阶段。

6、抗原处理:是指辅佐细胞将天然抗原转变为可被TH细胞识别形式的过程,它包括抗原变性、降解和修饰等。

7、干扰素:是由多种细胞产生的具有广泛的抗病毒、抗肿瘤和免疫调节作用的可溶性糖蛋白。

8、自身耐受:又称自然耐受,即正常情况下,免疫系统对宿主自身的组织和细胞不产生免疫应答。

9、获得性耐受:是由于人工给予非己抗原诱导而形成的耐受。

10、自身免疫:正常情况下,免疫系统对宿主自身的组织和细胞不产生免疫应答,这种现象称为身免疫耐受。

当某种原因使自身免疫耐受性削弱或破坏时,免疫系统就会对自身成分产生免疫应答,这种现象称为自身免疫。

11、变态反应:由免疫炎症或其他免疫应答机制所致的组织损伤或功能障碍称为变态反应,也叫超敏反应。

12、抗原:指能够诱导机体免疫系统发生免疫应答,产生抗体和〈或〉致敏淋巴细胞,并能与相应抗体和(或)致敏淋巴细胞在体内外发生特异性反应的物质。

13、免疫原性:是指抗原分子能诱导免疫系统发生免疫应答,产生抗体和(或)致敏淋巴细胞的特性。

14、反应原性:是指抗原分子能与免疫应答产物,即抗体和〈或〉致敏淋巴细胞在体内外发生特异性反应的特性。

临床免疫学检验重点

一:名词解释1免疫学(immunology):是研究免疫系统的结构与功能,并通过对其在免疫应答过程中所产生的免疫保护与免疫损伤机制的研究,探讨有效的免疫措施,实现以防病,治病为目的的一门现代医学科学。

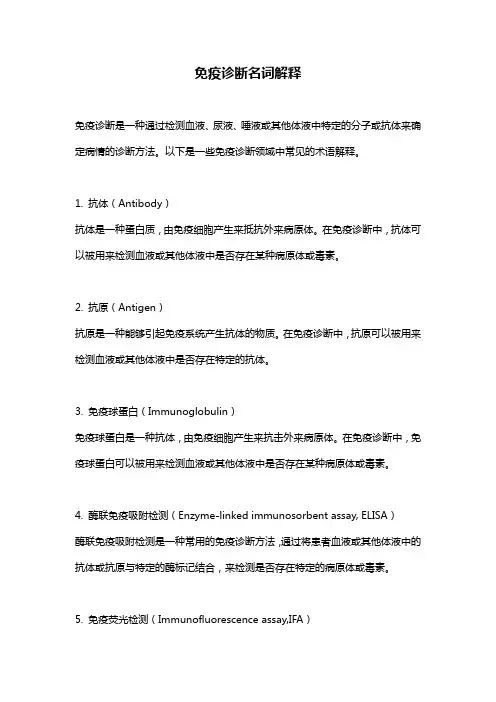

2免疫球蛋白(immunoglobulin):是B细胞经抗原刺激后增殖分化为浆细胞所产生的一种蛋白质,主要存在于血清等液体中,约占血浆蛋白总量的20%,IgG能与相应抗原特异性结合,执行体液免疫功能。

3补体(complement):是存在于人和脊椎动物血清与组织液中一组经活代后有酶活性的蛋白质,包括30余种可溶性蛋白和膜结合蛋白,故称为补体系统。

4细胞因子(cytokine):是由细胞分泌的具有生物活性的小分子蛋白物质的总称。

大多数细胞因子是低分子量的蛋白或糖蛋白。

5临床免疫学(clinical immunology):是将免疫学基础理论,临床疾病与免疫学技术相结合,用于研究疾病的免疫病理机制,诊断与鉴别诊断,评价治疗效果和判断预后的多个分支学科的总称。

6亲和性(affinity):是指抗体分子上的一个抗原结合点与一个相应抗原表位之间的结合强度,抗原抗体的亲和性取决于两者空间构型的互补的程度。

7亲和力(avidity):是指一个完整抗体分子的抗原结合部位与若干相应抗原表位之间的结合强度,亲和力与亲和性,抗体的结合价,抗原的有效抗原表位数目有关。

8免疫原(immunogen):是指能诱导机体免疫系统产生特异性抗体或致敏淋巴细胞的抗原。

9半抗原(hapten):是指仅有抗原性而无免疫原性的物质。

10免疫佐剂(immunoadjuvant):预先或与抗原同时注入体内,可增强机体对该抗原的免疫应答或改变免疫应答类型,简称佐剂。

11凝集反应(agglutination reaction):是指细菌和红细胞等颗粒性抗原或表面包被可溶性抗原的颗粒性载机与相应抗体特异性结合后,在适当电解质存在下,出现肉眼可见的凝集现象。

临床免疫学检验.

但免疫球蛋白不都是抗体。

临床检测的血清免疫球蛋白

IgG1 IgG2 IgG3 IgG4 IgM IgA1 IgA2 IgD IgE 重链 1 2 3 4 1 2 主要存在形式 单体 单体 单体 单体 五聚体 单体、双体 单体 单体 经典途径活化补体 ++ + +++ +++ 穿过胎盘 +++ + ++ 结合吞噬细胞 +++ +++ + + + 结合肥大细胞和嗜 +++ 碱粒细胞 与 SPA 结合 + + + NK 细 胞 介 导 的 ++ ++ ADCC 免疫作用 抗感染、自身抗体 早期防 粘膜局部 B 细 I 型 胞成 御作用 免疫 超敏 熟标 反应 志

新生儿、婴幼儿由于体液免疫功能尚不成 熟,免疫球蛋白的含量较成人低,需按年 龄组进行分析与判断。 关于血清IgE和IgD的测定: 血清总IgE为0.13~0.92mg/L; 血清总IgD为0.6~2.0mg/L; IgE值升高多见于超敏反应性疾病,骨髓瘤 IgD值升高多见于骨髓瘤等。

异常免疫球蛋白检测:

临床免疫学检验 (clinical immunological test)

范畴(category):

1、感染性疾病(infection disease) 2、自身免疫性疾病(autoimmune ~) 3、超敏反应性疾病 (hypersensitivity ~ ) 4、免疫缺陷/增殖性疾病

临床常用免疫学检查

4.BF 方法:单向免疫扩散法 (0.1-0.4g/L) 意义:增高见于某些自身免疫病、肾病综合征、慢 性肾炎、恶性肿瘤; 2、减低见于肝病、急性肾 小球肾炎、自身免疫性溶血性贫血。 第二节 细胞免疫检测 主要包括有T细胞、B细胞、K细胞、NK细胞及其 亚群;临床常对淋巴细胞的数量,表面标志物及 功能进行检测,以了解机体的细胞免疫功能.

第六节 自身免疫检测 抗核抗体: •ANA阳性:血清滴度>1:40为阳性。最多见于未 治疗的SLE,活动期SLE几乎100%阳性。也可见 于其他自身免疫性疾病。抗核抗体共有4种荧光核 型:均质型,见于SLE、SS、PSS、MCTD;边 缘型,见于SLE、SS;颗粒型,见于SLE、RA; 核仁型,见于PSS、Crest征。 • 抗脱氧核糖核酸测定:分为抗双链 DNA抗体 (ds-DNA)、抗单链DNA抗体(ss-DNA)、抗 Z-DNA抗体。抗双链DNA抗体的检测有重要的临 床意义,它见于活动期的SLE,阳性率70%90%。

• B细胞免疫检测 1. B细胞表面标志物检测: B细胞表面有表面抗原 (CD19、CD20、CD21、CD22、CD40等)与表 面受体(BCR、CKR、CR、FC等) BCR又称B细胞表面免疫球蛋白(SmIg发育阶段 不同而变化。 (1).B细胞表面免疫球蛋白(SmIg)测定:主要用 于检测外周血B细胞的百分率。临床意义: ① SmIg减低见于免疫缺陷性疾病; ② SmIg升高 见于慢性淋巴细胞性白血病、多毛细胞白血病和 原发性巨球蛋白血症。原发性巨球蛋白血症患者 SmIgM阳性细胞可占78%。

(2).B细胞分化抗原测定:临床意义: ① 升高见于 急性淋巴细胞性白血病、慢性淋巴细胞性白血病 和Burkitt淋巴瘤等; ② 降低见于无丙种球蛋白 血症、使用化疗或免疫抑制剂后。 • 淋巴细胞功能检测 (1).T细胞转化试验:反映T细胞的免疫功能。临床 意义同T细胞花结形成试验。但Down综合征时明 显增高。 (2).混合淋巴细胞反应:反映机体整体的细胞免疫 功能,还可用于HLA的细胞学分型

临床免疫学检验知识点

临床免疫学检验1、免疫:是机体识别和排斥抗原性异物的一种生理功能2、免疫防御(对外);免疫自稳(防自身免疫病);免疫监视(防肿瘤)。

3、中枢免疫器官:骨髓、胸腺;外周免疫器官:淋巴结、脾脏(最大)、黏膜相关淋巴组织4、B细胞:通过识别膜免疫球蛋白来结合抗原,介导体液免疫;B细胞受体=BCR=mIg表面标志:膜免疫球蛋白(SmIg)、Fc受体、补体受体、EB病毒受体和小鼠红细胞受体。

成熟B细胞:CD19、CD20、CD21、CD22 (成熟B细胞的mIg主要为mIgM和mIgD)同时检测CD5分子,可分为B1细胞和B2细胞。

B细胞功能检测方法:溶血空斑形成试验(体液免疫功能)。

5、T细胞:介导细胞免疫。

共同表面标志是CD3(多链糖蛋白);辅助T细胞的标志是CD4;杀伤T细胞的标志是CD8;T细胞受体=TCR。

T细胞和NK细胞的共同表面标志是CD2(绵羊红细胞受体);CD3+CD4+CD8- = 辅助性T细胞(Th)CD3+CD4-CD8+ = 细胞毒性T细胞(Tc或CTL)(T细胞介导的细胞毒试验)CD4+CD25+ = 调节性T细胞(Tr或Treg)T细胞功能检测:植物血凝素(PHA)刀豆素(CONA)刺激T细胞增殖。

增殖试验有:形态法、核素法。

T细胞亚群的分离:亲和板结合分离法,磁性微球分离法,荧光激活细胞分离仪分离法*E花环试验是通过检测SRBC受体而对T细胞进行计数的一种试验;6、NK细胞:具有细胞介导的细胞毒作用。

直接杀伤靶细胞(肿瘤细胞和病毒感染的细胞)表面标志:CD16(ADCC)、CD56。

测定人NK细胞活性的靶细胞多用K562细胞株,而测定小鼠NK细胞活性则常采用YAC-1细胞株。

7、吞噬细胞包括:单核-吞噬细胞系统(MPS,表面标志CD14,包括骨髓内的前单核细胞、外周血中的单核细胞和组织内的巨噬细胞)和中性粒细胞。

(表达MHCⅡ类分子)8、人成熟树突状细胞(DC)(专职抗原呈递功能):表面标志为CD1a、CD11c和CD83。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

抗原抗体反应:是指抗原与相应抗体在体内或体外发生的特异性结合反应。

抗原抗体间的结合力涉及静电引力、范德华力、氢键和疏水作用力,其中疏水作用力最强,它是在水溶液中两个疏水基团相互接触,由于对水分子的排斥而趋向聚集的力。

亲和性(affinity):是指抗体分子上一个抗原结合点与一个相应抗原表位(AD)之间的结合强度,取决于两者空间结构的互补程度。

亲合力(avidity):是指一个完整抗体分子的抗原结合部位与若干相应抗原表位之间的结合强度,它与亲和性、抗体的结合价、抗原的有效AD数目有关。

抗原抗体反应的特点:特异性、可逆性、比例性、阶段性。

带现象(zone phenomenon):一种抗原-抗体反应的现象。

在凝集反应或沉淀反应中,由于抗体过剩或抗原过剩,抗原与抗体结合但不能形成大的复合物,从而不出现肉眼可见的反应现象。

抗体过量称为前带,抗原过量称为后带。

免疫原(immunogen):是指能诱导机体免疫系统产生特异性抗体或致敏淋巴细胞的抗原。

免疫佐剂(immuno adjustvant):简称佐剂,是指某些预先或与抗原同时注入体内,可增强机体对该抗原的免疫应答或改变免疫应答类型的物质。

半抗原(hapten):又称不完全抗原,是指仅具有与抗体结合的能力(抗原性),而单独不能诱导抗体产生(无免疫原性)的物质。

当半抗原与蛋白质载体结合后即可成为完全抗原。

载体(carrier):结合后能给予半抗原以免疫原性的物质。

载体效应:初次免疫与再次免疫时,只有使半抗原结合在同一载体上,才能使机体产生对半抗原的免疫应答,该现象称为~。

单克隆抗体(McAB):将单个B细胞分离出来,加以增殖形成一个克隆群落,该B细胞克隆产生的针对单一表位、结构相同、功能均一的抗体,即~。

多克隆抗体(PcAb):天然抗原分子中常含多种不同抗原特异性的抗原表位,以该抗原物质刺激机体免疫系统,体内多个B细胞克隆被激活,产生含有针对不同抗原表位的免疫球蛋白,即~基因工程抗体(GEAb):是利用DNA重组及蛋白工程技术,从基因水平对编码抗体的基因进行改造和装配,经导入适当的受体细胞后重新表达的抗体。

杂交瘤技术【原理】以聚乙二醇(PEG)为细胞融合剂,使免疫后能产生抗体的小鼠脾细胞与能在体外长期繁殖的小鼠骨髓瘤细胞融合产生杂交瘤细胞,通过次黄嘌呤、氨基蝶呤和胸腺嘧啶核苷(HAT)选择性培养基的作用,只让融合成功的杂交瘤细胞生长,经反复的免疫学检测筛选和单个细胞培养(克隆化),最终获得机能产生所需单克隆抗体又能长期体外繁殖的杂交瘤细胞系。

将这种细胞扩大培养,接种于小鼠腹腔,可从小鼠腹水中得到高效价的单克隆抗体。

(一)小鼠骨髓瘤细胞理想骨髓瘤细胞的条件:①细胞株稳定,易于传代培养;②细胞株本身不产生免疫球蛋白或细胞因子;③该细胞是HGPRT或TK的缺陷株;④能与B细胞融合成稳定的杂交瘤细胞;⑤融合率高。

目前最常用的是NS-1和SP2/O细胞株(二)免疫脾细胞多采用与骨髓瘤细胞同源的纯系BALB/c小鼠;免疫途径多为腹腔内或皮内多点注射法。

若抗原微量,可用脾脏内直接注射法进行免疫。

细胞性抗原不需加佐剂,可溶性抗原需加完全弗氏佐剂。

(三)细胞融合是产生杂交瘤细胞的中心环节。

一般用分子量1000D、1500D、4000D PEG作细胞融合剂,浓度30~50 %之间,基本方法是将骨髓瘤细胞与脾细胞按1:2 ~ 1:10比例混合,加入PEG,诱导两种细胞融合,时间控制在2min以内,再加入培养液缓慢稀释PEG融合液,直至失去融合作用,融合细胞形成具有两个或多个核的异核体,最终产生杂交细胞。

(四)杂交瘤细胞的选择性培养肿瘤细胞合成DNA有两条途径:一条为生物合成途径,可被叶酸拮抗物(氨基蝶呤)阻断;另一条为替代途径,叶酸代谢受阻时,细胞通过HGPRT和TK,利用核苷酸前体物合成核苷酸,进而合成DNA。

HAT培养液含三种成分:次黄嘌呤(H)、氨基蝶呤(A)和胸腺嘧啶核苷(T),经HA T培养液筛选后,只有具备两亲本细胞双重特性的杂交瘤细胞能长期生存并产生抗体,成为制造单克隆抗体的细胞源。

凝集反应(agglutination reaction):是指细菌和红细胞或红细胞等颗粒性抗原或表面包被可溶性抗原(或抗体)的颗粒性载体与相应抗体(或抗原)特异性结合后,在适当电解质存在下,出现肉眼可见的凝集现象。

①直接~:在适当电解质参与下,细菌、螺旋体和红细胞等颗粒性抗原直接与相应抗体结合后出现肉眼可见的凝集现象,称为~。

②间接~:可溶性抗原(或抗体)先吸附于适当大小的颗粒性载体(如正常人O型红细胞、细菌、胶乳颗粒等)的表面,然后与相应抗体(抗原)作用,在适宜的电解质存在条件下出现特异性凝集现象,称为~。

其敏感度高于直接凝集反应和沉淀反应。

正向间接凝集反应:用可溶性抗原致敏载体以检测标本中的待检抗体。

反向间接凝集反应:用特异性抗体致敏载体以检测标本中的待检抗原。

间接凝集抑制反应:用抗原致敏的载体颗粒及相应的抗体作为诊断试剂,检测标本中是否存在与致敏抗原相同的抗原。

间接血凝试验:是以红细胞为载体的间接凝集试验,即用已知的抗原(或抗体)致敏红细胞,与标本中相应的抗体(或抗原)特异结合,出现红细胞凝集现象。

胶乳凝集抑制试验(LAT):将抗原(或抗体)致敏胶乳颗粒,直接与待检标本中的抗体(或抗原)发生凝集反应。

(常用的载体颗粒为聚苯乙烯胶乳)直接coombs试验:将抗人球蛋白试剂直接加到表面结合抗体的受检红细胞中,即可见细胞凝集。

用于检测吸附于红细胞表面的不完全抗体。

(如HDN、AIHA)间接coombs试验:将受检血清和具有相应抗原性的红细胞相结合,再加入抗人球蛋白抗体即可出现可见的红细胞凝集。

用于检测血清中游离的不完全抗体。

沉淀反应(precipitation reaction):是指可溶性抗原与相应抗体在适当条件下发生特异性结合而出现可见的沉淀现象。

免疫浊度测定:是应用抗原抗体结合在液体中形成的免疫复合物干扰光线可用仪器检测的特点,将现代光学测量仪器与自动分析检测系统相结合应用于沉淀反应,对各种液体介质中的微量抗原、抗体和药物及其他小分子半抗原物质进行定量测定的技术。

钩状效应(high dose hook effect):免疫浊度测定,抗原过量导致形成的免疫复合物(IC)分子小,发生再解离,浊度下降,光散射减少。

单向免疫扩散实验:是先将一定量的抗体混于琼脂凝胶中,使待测的抗原溶液在琼脂内由局部向周围自由扩散,在一定区域内形成可见的沉淀环。

环的直径或面积的大小与抗原含量正相关。

常用于IgG/A/M、补体C3/C4等血浆蛋白的测定。

双向免疫扩散试验:是将抗原核抗体加在同一琼脂板的对应孔中,各自向对方扩散,在浓度比例恰当处形成沉淀线。

①沉淀线靠近抗原孔,说明抗体浓度较大;靠近抗体孔则说明抗原浓度大。

②形成的沉淀线弯向分子量大的一方。

③(待测物为两种抗原)两条沉淀线互相吻合相连,两抗原中存在相同表位;两条沉淀线交叉,说明两抗原完全不同;两条沉淀线相切,提示两抗原之间有部分相同。

对流免疫电泳(CIEP):实质上是双扩和电泳的结合。

在pH8.6的碱性缓冲液琼脂中进行电泳,分子量小、等电点低、带有较多负电荷的Ag泳向阳极,而Ab球蛋白等电点偏高(约为6--7),在pH8.6时带负电荷较少,加上分子量较大,泳动慢,受电渗(指电场中液体对固体支持物的相对移动)干扰后向阴极倒退,这样抗原抗体作相对运动,在较短时间内即可相遇,在孔间两者分子比例合适的地方形成沉淀线。

(抗原加在-级,抗体加在+级)抗原浓度越高,沉淀线越接近抗体孔,甚至超过抗体孔。

本法简便快速,灵敏度是双扩的8~16倍,可检出蛋白质浓度达μg/ml,常用于Ag/Ab的性质/效价/纯度测定。

火箭免疫电泳(RIE):实质上是单扩和电泳的结合。

是将抗体混合于琼脂中,电泳时,抗体不移动,抗原由负极向正极移动,并随抗原浓度的下降,抗原泳动的基底区也逐渐变窄,抗原抗体免疫复合物形成的沉淀西安也越来越窄,形成一个火箭状的不溶性复合物沉淀峰。

抗体浓度一定时,沉淀峰的高度与抗原量呈正相关。

其灵敏度可达ng/ml,常用于IgA/G等蛋白定量。

免疫电泳(IEP):将待测标本(蛋白质抗原)置于琼脂凝胶中电泳,样品中各蛋白成分因所带电荷、分子量及构型不同,被分成肉眼不可见的若干区带。

然后沿与电泳方向开一平行的抗体槽并加入抗血清,置室温或37度使两者扩散。

18-24h后,各区带蛋白与相应的Ab在相应的位置上形成弧形沉淀线。

Ag越多,沉淀线越靠近Ab槽,其沉淀线越粗,可做细微的蛋白质组分分析,仅为定性实验。

免疫固定电泳(IFE):实质是区带电泳和沉淀反应相结合。

先将血清蛋白质置于琼脂凝胶中进行区带电泳分离,再将固定剂和各型免疫球蛋白及轻链抗血清加于凝胶表面的泳道上,经过孵育,固定剂和抗血清在凝胶内渗透、扩散,抗原抗体直接发生沉淀反应,洗脱游离的抗体,形成的抗原抗体复合物则保留在凝胶中。

经氨基黑,参考泳道和抗原抗体沉淀区被着色,根据电泳移动距离分离单克隆组分,可对各类Ig及其轻链进行分型。

最常用于M蛋白的鉴定。

放射性核素:具有放射性的核素,在自然条件下可发生自发性的转化变为另一种(放射性)核素,并同时释放射线。

这一转变过程称为放射性衰变。

放射化学纯度:指在标记物中结合在抗原(或抗体)上的放射活性占该标记物总放射活性的百分比。

比放射活性:是指单位质量标记物中所含的放射性活度,或每分子抗原(或抗体)平均所结合的放射性原子数目。

放射免疫分析(RIA):是利用放射性核素标记抗原与非标记抗原(待测/标准抗原)同时和限量特异性抗体进行竞争性结合反应,通过测定放射性核素标记抗原与抗体复合物的放射性活度,经相应的数学函数关系推算待测抗原的含量。

免疫放射分析(IRMA):是利用放射性标记的抗体来测定样品中抗原的方法,所用的标记抗体是过量的,抗原全部是非标记的。

待测抗原与过量标记抗体结合反应形成标记抗体-抗原复合物及游离的标记抗体,测定的是标记抗体-抗原复合物的量.荧光免疫技术:是将抗原抗体反应与荧光技术相结合而建立的一种免疫荧光技术,具有高度特异性、敏感性和直观性。

荧光抗体技术(FAT):以荧光素标记抗体对抗原进行定位染色,并借助荧光显微镜观察标本片上荧光染色的形态,从而判断是否存在待测抗原,这种技术就是~。

荧光抗体染色方法:直接法(简便快速特异性强,但敏感性不如间接法,一种荧光抗体只能检测一种抗原)、间接法(敏感性比直接法高5~10倍,一种荧光二抗可检测多种抗原/抗体,但容易产生非特异性荧光)、双标记法(用于检测同一标本中的两种抗原)荧光:荧光物质吸收激发光的能量后,使原来处于基态的电子跃迁到激发态,当其回复至基态时,激发态的电子以发射光的形式释放出能量,这种发射光称为~。