四川为何是地震多发区

关于我国高烈度地震区的概述

关于我国高烈度地震区的概述我国高烈度地震区包括了多个省份,主要位于四川盆地、青藏高原和中国大陆东南沿海地区。

这些地区地震频发、震力强大,属于我国地震带的一部分。

下面是对我国高烈度地震区的概述:一、四川盆地地震带:四川盆地是我国地震最为活跃的区域之一,地震频繁,并且地震规模较大。

四川盆地地震带包括了四川盆地及其周边的山区,以及贵州、重庆、云南等地。

其中,汶川地震是目前中国历史上记录的最为严重的地震之一,引起了极大的人员伤亡和财产损失。

二、青藏高原地震带:青藏高原是我国地震最为活跃的地区之一,地震频繁且规模较大。

这里地震的原因是印度板块与欧亚板块的相互碰撞,这种构造活动导致了频繁的地震。

其中,唐山地震是中国历史上破坏性最大的地震之一,造成了巨大的人员伤亡和财产损失。

三、中国大陆东南沿海地区:中国大陆东南沿海地区也是我国地震频发的地方之一,地震规模较大,由于这里处于活动的构造活动带上,地震频繁。

例如,台湾地区和福建地区就经常发生地震。

我国高烈度地震区的地震活动主要是由于板块运动与地震活动带的相互作用引起的。

我国位于欧亚板块和印度-澳大利亚板块、太平洋板块和菲律宾板块交汇的边缘区域上,这使得我国地震活动频繁。

此外,青藏高原的隆升和东亚大陆的东北向移动也增加了地震的发生频率。

这些地区的高烈度地震带来了严重的破坏和人员伤亡,对我国的经济建设和社会发展造成了严重影响。

因此,我国对地震防灾减灾工作非常重视,加强了地震监测和预警系统的建设,提高了地震科学研究的水平和能力,以减少地震带来的损失。

总之,我国高烈度地震区包括四川盆地地震带、青藏高原地震带和中国大陆东南沿海地区,地震频率高、规模大。

这些地区的地震活动主要是由于板块运动和构造活动带的相互作用引起的。

在面对地震的威胁时,我们应该加强防灾减灾工作,提高地震科学研究的能力,以减少地震带来的损失。

为什么四川地震那么多

为什么四川地震那么多地震是一种自然现象,发生在地球内部的应力释放过程中。

中国境内地震频发的地区之一就是四川。

很多人对于为什么四川地震那么多感到好奇。

事实上,四川地震频发的原因有很多,包括地理环境、构造特征以及地球板块运动等因素。

首先,四川位于中国地理大断裂带上,地震构造特征复杂。

中国地理大断裂带是中国境内最重要的地震带之一,与川滇地势陷坑构造相连。

四川盆地和川西高原位于这一地震带上,地壳裂隙纵横交错,脆弱易破裂,导致地震发生频率高。

加之四川盆地和川西高原地区地质结构复杂,存在多个地震断层,活跃度较高,地震的频发也与此密切相关。

其次,四川地区地质构造活跃,处于地壳运动的重要交汇点。

四川位于中国西南地震活动最频繁的地带,是青藏高原、滇藏高原和四川盆地的交汇区域,地壳运动活跃,因此地震频繁。

四川地区正造中的大规模构造抬升改变了地球板块的运动和应力分布,导致地震频繁发生。

此外,四川地区还存在着巨大的地质应力积累。

四川位于印度板块和欧亚板块的交界处,这是一个地质应力积累较大的区域。

两个板块的碰撞与摩擦使得地壳变形和地震活动非常频繁。

特别是四川地区经常发生大规模地震,如2008年的汶川大地震。

此外,四川地区的地质环境也是导致地震多发的因素之一。

四川盆地地处山区交汇带,地理环境复杂,地势起伏明显。

地下水和地下岩浆活动导致地壳应力积累,从而导致地震频繁发生。

由于以上多种因素的综合作用,四川地震频发。

这对于四川的居民来说无疑是一个严重的自然灾害。

然而,科学技术的发展和地震预警系统的建立可以提前发现地震迹象,从而减少地震造成的损失。

当地政府和有关部门也应该加强地震科学研究,提高灾害预防和应急救援能力,减轻地震对人们生活和财产的影响。

总之,四川地震频发的原因有很多,包括地理环境、构造特征以及地球板块运动等因素。

这些因素的复杂交织使得四川地区地震频繁发生。

然而,通过科学研究和预警系统的建立,我们可以更好地理解和应对地震,减少人们生命财产的损失,为地震灾区人民带来更多的安全和保障。

四川雅安地震 为何四川这么多地震

生活中的常识,希望对您有帮助!

四川雅安地震为何四川这么多地震

导读:本文是关于生活中常识的,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。

操作方法多山区四川位于我国的西部地区,我国西部有很多的山区,如果把四川地震发生的地点放在地图上,可以看到这些地震大多发生在山区,所以四川多地震。

青藏高原青藏高原不断地压迫其东部地区的四川盆地,导致地壳的岩石手段挤压而断裂,从而导致四川多地震。

四川发生汶川大地震之后,导致南方地区的气压力增强,而雅安地震正是发生在龙门山地区的南方。

板块碰撞印度板块与欧亚板块发生碰撞的时候,会导致地壳中的岩石受到挤压而断裂,向上释放出能量,导致四川发生地震。

感谢阅读,希望能帮助您!

生活经验知识分享。

四川为啥总地震?

据统计,地球上每年约发生500多万次地震,即每天要发生上万次的地震。

其中绝大多数太小或太远,以至于人们感觉不到。

以美国国家地震台网为例,每年记录到的地震大约有12000到14000次,平均每天约35次。

而7到7.9级的地震,全球每年大约有18次,8级以上的地震每年平均会发生一次。

大多数地震发生在人口稀少的地区或海洋中,因此常常被忽略,只有发生人口稠密地区的大震级地震,才会造成严重的灾情。

在中国大陆的西部,经甘肃东部、四川中西部直至云南,有一条纵贯中国大陆、大致呈南北走向的地震密集带,历史上曾多次发生强烈地震,被称为中国南北地震带。

造成今天我们见到的地质构造的主要力量来自印度板块的冲撞。

印度次大陆过去曾经位于南半球,因为上述的板块运动而从古大陆断裂游离出来,它从南半球一路往北冲,最后在距今5000万到5500万年前,撞上了欧亚板块。

撞击所造成的挤压变形,形成了被称为地球第三极的青藏高原。

在青藏高原的东南边缘,这股挤压之力作用到了古老的四川盆地下强硬的岩石圈。

这里的岩石圈是形成于1.6亿年前的侏罗纪的古老地壳,它顽强地抵抗着青藏高原的挤压。

印度板块的向北推挤仍在持续。

如今,印度板块仍以每年5厘米的速度向东北方向移动,而亚欧板块每年向北移动2厘米。

越挤越紧的结果,是能量持续积蓄。

川滇一带因此而成为中国大陆地震最多的地方之一。

四川发生地震的原理是什么

四川发生地震的原理是什么

四川发生地震的原理是地壳运动的结果。

地壳是地球最外层的固体壳层,由岩石和土壤组成。

地壳由地震带分隔成若干大块,这些大块通过板

块边界处的构造变动相对运动。

四川地区位于青藏高原东部,是中国地壳

运动最活跃的地区之一、以下是四川地震发生的详细原理:

1.构造构造的活跃性:四川地区处于青藏高原与华北地块的交界处,

其地壳由于被青藏高原向东推挤,同时受到青藏高原上升、东亚大陆板块

与菲律宾海板块碰撞等多种构造力的影响,从而形成了相对剧烈的地壳运动。

2.厚薄差异引起的压力积累:地壳的厚度不一,在四川地区,青藏高

原向东的推挤作用使得地壳在这一区域变厚。

由于地壳的差异厚度以及产

生的构造力,底部、边界周围及岩层中各种构造面上的应力留下了应变。

3.应变致力于释放:地壳运动和地下构造的差异会导致地壳中的巨大

应变。

长期以来,产生的应变积累在断裂面上聚集,当应变积累达到断裂

面的强度限制时,就会发生地震。

地震是应变释放的一种结果。

4.断层滑动引发地震:断层是地壳中已有的强度较弱的裂缝或断口,

地震通常由断层上的滑动所引发。

地震时,断层两侧的岩石在应变积累到

极限时会突然断裂,从而产生了地震波。

这些地震波在地壳内传播,造成

地震灾害。

综上所述,四川发生地震的原理主要是由于地壳运动和构造力的作用,导致地壳中的应变积累和释放,从而引发断层滑动产生地震波。

地震是地

球内部能量释放的一种表现,它对地壳和地表造成了破坏性的影响。

因此,

地震预测和防灾减灾工作对于降低地震灾害的发生和减轻损失具有重要意义。

四川为什么这么多地震

四川为什么这么多地震?

近几年来,四川地区地震频发,这到底是因为什么原因呢?这个问题可分解为两点:

1.为什么四川地区会发生地震。

2.为什么近几年有几次大地震。

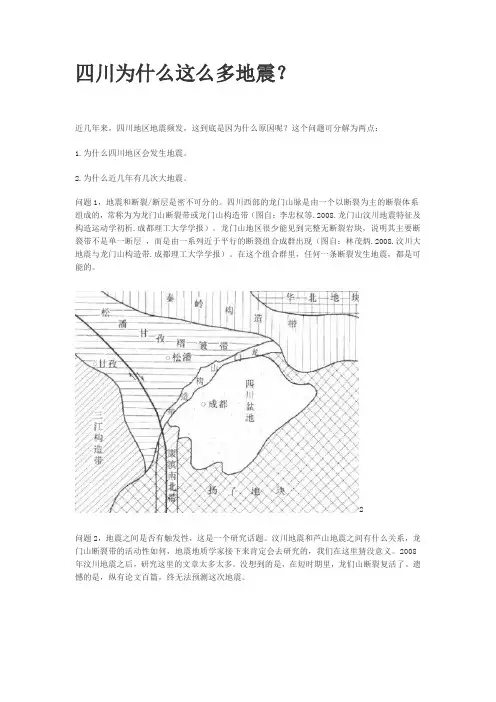

问题1,地震和断裂/断层是密不可分的。

四川西部的龙门山脉是由一个以断裂为主的断裂体系组成的,常称为为龙门山断裂带或龙门山构造带(图自:李忠权等.2008.龙门山汶川地震特征及构造运动学初析.成都理工大学学报)。

龙门山地区很少能见到完整无断裂岩块,说明其主要断裂带不是单一断层,而是由一系列近于平行的断裂组合成群出现(图自:林茂炳.2008.汶川大地震与龙门山构造带.成都理工大学学报)。

在这个组合群里,任何一条断裂发生地震,都是可能的。

2

问题2,地震之间是否有触发性,这是一个研究话题。

汶川地震和芦山地震之间有什么关系,龙门山断裂带的活动性如何,地震地质学家接下来肯定会去研究的,我们在这里猜没意义。

2008年汶川地震之后,研究这里的文章太多太多。

没想到的是,在短时期里,龙们山断裂复活了。

遗憾的是,纵有论文百篇,终无法预测这次地震。

2

四川地区本身坐落在西南地区地震带上。

同时上次的汶川大地震,使得断层结构发生剧烈变化,更加不稳定,所以更容易发生地震。

四川地震频发的原理机制

四川地震频发的原理机制作者.徐朝宪四川为什么在近期地震多多,简单的科学解释是四川处在地震带上的缘故,地震带形成是印度洋与太平洋板块构造撞击造成的,两个板块挤压造成的力量释放形成的地震集中在四川,龙门山地震带上,这就是四川地震频发的科学解释。

现在,我经过几年的研究发现,发现四川地震频发的原因是山体滑坡造成的,跟板块撞击引起的四川地震是两回事,板块撞击造成的地震应该是大面积,同时性发生的,不会局限在一个点上,应该跟板块的面积成正比,板块运动造成的地震应该是环形地震带,环绕板块边缘同时发生地震才符合科学理论。

四川地震频发跟板块撞击没有关系,四川地震的根源是山体滑坡造成的,是巨大的山脉滑坡造成的地震。

是青藏高原边缘山脉大滑坡造成的四川地震。

川西地震的根源我可以负责任的说,川西地震的根源是山体滑坡造成的,是古代天柱山脉滑坡造成的,原来的川西地震带是弱水之渊的地形,川西在古代是深深的大渊,这个大渊的面积跟龙门山地震带一样,也就是说,古代的大渊就是现在的龙门山地震带。

恢复以上图像笼统说明了龙门山地震带是古代的大渊,大渊中有弱水流动,这个弱水可是流动到印度洋的,跟现在川西的水流到长江流到太平洋是不一样的,在古代发源于秦岭的弱水一路向南,沿着西藏高原的东南边缘注入印度洋。

在漫长的岁月中掏空了西藏高原的东南边缘的根基,形成了一个环形的大渊,深度大约在海平面以下50米左右,由于深度太深,弱水的水深在300米左右,水量极其浩大有三千弱水深。

鹅毛飘不起,芦花定底沉特点,也正是弱水拥有水量极其浩大的特点,造成了西藏高原根部空虚的特点,在地球遭受到巨大外力撞击的瞬间,青藏高原东边的天柱山脉大滑坡,天柱山脉滑坡到大渊中,形成了现在的横断山脉。

横断山脉是天柱山脉滑坡形成龙门山地震带。

横断山脉都是地震频发的地区,也是古代大渊地点。

也是弱水的河道地区,正是以上原因造成的川西地震频发,天柱山脉滑坡到大渊中,地基正在稳定,沉积的过程中,在沉积,稳定的过程中,滑坡山体之间的摩擦,碰撞是地震的原动力。

高中地理复习 四川为什么发生地震的原因,解决方案 自然灾害

四川简介地震灾害一、四川位置:(一)经纬位置:四川省简称“川”或“蜀”,省会成都,位于我国西南地区、长江上游,在东经97°21′~108°31′,北纬26°03′~34°19′之间。

四川境内有岷江、沱江、嘉陵江、乌江四条大江,古称江为川,由此得名四川。

自古被誉为“天府之国”“西部综合交通枢纽”、“西部经济发展高地”。

(二)交通条件:四川省境内以山地为主,丘陵次之,平原和高原少。

四川东邻重庆,南接云南、贵州,西衔西藏,北连青海、甘肃、陕西;东部丘陵较多,西部山地较多。

四川河网密布,水系发达。

(三)自然特征:北温带四川盆地外流区亚热带季风气候夏季高温多雨,冬季温和少雨、土质含铝、土质肥沃,为红壤、紫色土。

春早、夏热、秋凉、冬暖,四季分明,雨热同季,光照同步;无霜期长,光照适宜,雨量充沛,气候温和,适宜于农、林、牧、渔业的发展;但秋季多雨,冬季多雾,霜、雪较少,降水时空分布差异较大,常有夏伏旱、秋霪雨及风、雹等灾害性天气发生。

(亚热带季风气候分布在我国秦岭——淮河以南地区,包括长江中下游平原、东南丘陵、四川盆地、云贵高原。

)(四)气候条件:亚热带季风气候亚热带常绿硬叶林带(五)著名景点:卧龙,黄龙,九寨沟,海螺沟,都江堰,青城山,峨眉山,剑门蜀道,有三处世界自然遗产(九寨沟、黄龙、四川大熊猫栖息地)、一处世界文化遗产(都江堰及青城山)、一处世界自然与文化双遗产(峨眉山及乐山大佛)。

[4]四川省有贡嘎山(蜀山之王)、螺髻山、天台山、青城山(中国四大道教名山之一)、千佛山、四姑娘山(蜀山皇后)、蒙顶山、峨眉山(中国四大佛教名山之一)、西岭雪山、华蓥山等著名山峰,有横断山系的雀儿山、大雪山、邛崃山、岷山,以及大凉山、小凉山、龙门山、米仓山、大巴山、龙泉山等大小山脉。

(六)主要民族:汉族、藏族、羌族、彝族等民族,被誉为“中国第二藏区”、“中国唯一羌族聚集区”天下第一关:剑门关天下第一关:剑门关、“中国第一彝族聚集区”。

四川为什么老是地震

四川为什么老是地震

四川,简称“川”或“蜀”,省会成都,位于中国大陆西南腹地,自古就有“天府之国”之美誉,是中国西部门户,大熊猫故乡。

四川今与重庆、贵州、云南、西藏、青海、甘肃、陕西诸省市交界。

四川东部为川东平行岭谷和川中丘陵,中部为成都平原,西部为川西高原。

四川辖18个地级市,3个少数民族自治州,15个县级市。

四川是中国重要的经济、工业、农业、军事、旅游、文化大省。

省会成都在1993年被国务院确定为中国西南地区的科技、商贸、金融中心和交通、通信枢纽。

成都双流国际机场是中国第四大航空港。

四川现拥有已探明储量的矿产资源132种,占全国资源种数的70%,为全国的资源、能源大省,是川气东送的起点。

因物产丰富,资源富集而被誉为“天府之国”。

四川是“中国西部综合交通枢纽”、“中国西部经济发展高地”。

人杰地灵的四川,为什么总是地震呢?

四川位于地震带上,是地球版块的交接处,所以地震比较多。

从下面这张图上就能看出原因,深绿色是山区,断裂带,而浅绿色是四川盆地,由于四川盆地较为坚硬,所以版块在这碰撞、摩擦会产生较强地震。

不过一些大城市则不用太担心,比如成都就靠四川盆地较里一些,而汶川、雅安是在四川盆地和断裂带的连接处,所以会产生较大的地震影响。

【高中地理】为何四川是地震多发地

【高中地理】为何四川是地震多发地为何四川是地震多发地由地理网资料整理一、为什么四川地震频繁?找一张中国地图,大致看看四川省的结构。

西部多山区,中间是盆地——这可能是我们对这个天府之国最为直观的印象了。

再把视角切回到四川历来大大小小的地震上,如果将震中所在的位置投影在地图中,大致能发现——这些地震发生的地点,大致都排在西部的山区里,而且似乎平行于山区-盆地的交界线而呈线性分布。

至于盆地中央,虽然会遭到地震的影响,但很少是直接的震中区域。

经过这样一个简单的绘图步骤,可以得出第一个推论:四川地震与西部盆地最近的“山脉”有关。

虽然从经验中得出的推论很简单,但事实上,它抓住了问题的本质。

因为这片通常被称为“山”的地形是著名的龙门山断层——用更能表达其真实身份的话来说,它是一个贯穿岩石圈的巨大地壳断层系统,从北向南延伸500多公里,宽70公里。

最初,由岩石组成的硬壳几乎是坚不可摧的。

它之所以能如此破碎和扭曲,一定是因为某种强大的力量把它撕裂了。

因此,科学家们对龙门山断裂带岩石的应力场进行了研究,发现这种强烈的应力确实客观存在,而且来自该山的西南部高一舞台上的区域,巨大的堤岸——青藏高原。

应力场分析表明挤压应力来自青藏高原,那么,为什么青藏高原要提供这么大的应力场,持续不断地压迫它东部边缘的四川盆地,以至于在前锋形成这么大的断裂系统呢?原来,青藏高原也不是根本原因,它依然是一个结果,是印度板块向欧亚板块正面碰撞的结果。

大陆与大陆之间的相撞不比大陆与大洋之间的接触,至于后者,一个轻一个沉,大洋插到大陆下,形成海沟和火山弧(如日本岛)。

而大陆是一直漂在洋壳之上的,数亿年从不消失,密度基本相同,谁也不让谁。

这种大陆板块之间的正面相撞,消减不掉两者的物质,于是,这些物质就只有堆在地表,堆出一个巨大的土堆,放在我们人类的视野下,便是巨大空前的高地势——喜马拉雅山系与青藏高原了。

龙门山断裂带频繁发生的地震是来自青藏高原方向的应力场继续向地壳提供压应力的结果。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

中国地震主要分布在五个区域:台湾地区、西南地区、西北地区、华北地区、东南沿海地区和23条地震带上。

四川省位于我国西南地区,西部多山区,中间是盆地。

四川的地震,与它西部那排最靠盆地的“山”有着相关性。

这条俗称做“山”的地形,正是著名的龙门山大断裂——它是一条贯穿岩石圈的巨型地壳断裂系统,南北延伸越500公里,宽达70公里。

本来,以岩石组成的坚硬地壳几乎坚不可摧,它之所以能发生如此大的断裂、扭曲,一定是有什么强大的力量撕裂了它。

于是,科学家们研究龙门山断裂带中岩石的应力场发现,这股强大的应力的确客观存在,而它,则来自西南方向的更高一阶的地域——青藏高原。

应力场分析表明挤压应力来自青藏高原,那么,为什么青藏高原要提供这么大的应力场,持续不断地压迫它东部边缘的四川盆地,以至于在前锋形成这么大的断裂系统呢?原来,青藏高原也不是根本原因,它依然是一个结果,是印度板块向欧亚板块正面碰撞的结果。

大陆与大陆之间的相撞不比大陆与大洋之间的接触,后者,一个轻一个沉,大洋插到大陆下,形成海沟和火山弧(如日本岛)。

而大陆是一直漂在洋壳之上的,数亿年从不消失,密度基本相同,谁也不让谁。

这种大陆板块之间的正面相撞,消减不掉两者的物质,于是,这些物质就只有堆在地表,堆出一个巨大的土堆,放在我们人类的视野下,便是巨大空前的高地势——喜马拉雅山系与青藏高原了。

龙门山断裂带中多发的地震,就是来自青藏高原方向的应力场持续对地壳提供挤压应力,当地壳中的岩石实在不堪应力的重压而破碎、断裂时,巨大的能量释放,以机械波的形式传遍四周,便构成了惨烈的地震。

龙门山是山区与盆地两个地质体的接触带,由于对刚性客体来说,默认其力作用在两者交界的边缘,因此,山与盆接触的前锋带,便成为了应力场释放其机械力的集中区域,在这个区域内,地震便多发了起来。

2008年5月12日,汶川8.0级大地震发生在龙门山断裂带的中北段,这次雅安市芦山县发生的7.0级强震,震中在龙门山断裂带的南段。

5.12大地震的动力来源,就是青藏高原和扬子地块之间的相对运动,并在龙门山断裂带上产生的长期能量积累和突然释放。

所以自然就有了“汶川地震已经把几千年积累的应力释放完了,四川要发生大地震的可能性又在几千年之后”这样的说法。

但这种说法是不科学的。

汶川地震把震源点上应力(单位面积上所承受的附加内力)和流体压力释放差不多了,在这个点上2000至3000年不会有大震了,这并不等于说整个四川3000年就不震了。

相反,在龙门山断裂带南段(映秀-宝兴-泸定)、石棉附近的鲜水河断裂带以及四川盆地内部的龙泉山断裂带和华蓥山断裂带南部,因汶川大地震发生,应力反而增加。

2008年《自然》杂志上发表的一篇论文也认为,汶川地震后,龙门山断裂带的南端压力增加,而雅安震中就位于龙门山断裂带南段。

即使在龙门山断裂带的中段和北段,应力释放也主要集中在映秀-北川-青川断层(275千米长)和灌县-安县断层(100 千米长)上。

附近地区其他断裂如岷江断裂、虎牙断裂、平武-青川断裂、江油-广元断裂基本上都没有参与5.12地震系列的活动。

那些有很

强的发震能力但已有很长一段时间没有发生地震(缺震)的断裂带是地震空区,说明那里能量已经积累起来,更有可能发生强震。

按地震学家嵇少丞的通俗说法,一根三股拧在一起的绳子,突然断了其中一股,还要拉与原来一样大小的力,未断的那两股上于是就多了一份附加的载荷,这一份附加力很可能就成为“压死骆驼的最后一根稻草”。

换句话说,本来还需积聚若干年才能达到发震(岩石发生脆性破裂或摩擦滑动)的临界剪切应力,由于5.12汶川大地震及其后的众多余震多了一份附加力而提前达到了。

所以,潜在孕震区就是附加力较高的区域,即今后几年重点的防范区域,而绝非什么“安全地带”。

雅安芦山距离汶川直线距离不过100公里左右,许多网友可能会问,这次雅安地震会否是汶川大地震的余震?

所谓余震,是指跟随在主震后发生的一连串地震。

主震发生后,断层上的应力分布会产生改变,在应力再调整的过程中就造成一系列的余震。

余震与主震通常发生在同一个破裂带上,比主震的规模小。

余震并非像人们所认为的只能在地震后短时间内发生的才算,现有的绝大多数研究都认为余震才是地震的常态。

据《自然》杂志2009年11月5日发表的文章表明,许多最近发生的地震都有可能是几百年前大地震的余震。

2008年汶川大地震,沿龙门山断裂带产生了规模宏大的地表破裂带,但其方向是从汶川向东北方向展开,主要沿龙门山断裂带中央断裂的中-北段以及前山断裂的中段展布。

芦山位于龙门山断裂带南端,并不位于汶川地震破裂带上,因此有专家认为芦山地震并不是汶川地震余震,而是龙门山断裂带上一次新的主震。

然而,有时主震造成的应力变化会不局限于主震所造成的破裂面上,这个现象称之为库仑应力转移。

汶川地震后,如前所述,不少专家就认为地震使得库仑应力向龙门山断裂带南部转移了。

中国地震台网中心研究员孙士鋐就认为,本次地震与汶川地震有一定的关联。

到底雅安地震能否算作汶川地震余震,可能需要进一步地研究。

美国地质勘探局地球物理学家杰西卡·特纳在接受新华社记者电话采访时说,芦山地震是在南北走向的龙门山断层上发生东西反向运动造成的,“目前我们认为,此次地震是2008年汶川大地震的一次余震”。

芦山地震有哪些特征?与2008年汶川特大地震相比有何异同?中国地震局地质研究所研究员周本刚介绍,目前,芦山地震的地震烈度评估工作正在进行。

根据震级和计算模型初步估计,芦山地震震中烈度大约为Ⅸ(9)度,而汶川地震震中烈度为Ⅺ(11)度。

整体而言,芦山地震的灾情应小于五年前的汶川地震。

据初步分析,此次地震为主震-余震型。

主震7级,主震后又发生多次余震,未来需注意防范发生强余震的危险。

本次地震发生在龙门山地震断裂带南段,属于逆冲型地震。

他认为,芦山地震与汶川地震是独立的两次地震,芦山地震不属于汶川地震的余震。

二者有一些相同之处,一是二者都发生在北东向展布的龙门山断裂带上,根据调查,这一断裂带属于全新世(距今约1.2万年)以来的活动断裂带,易发生6级以上的强震;二是从震源机制上,二者均为逆冲型地震,与龙门山断裂带运动性质一致,是青藏高原的巴颜喀拉地块向东南运动,受到四川盆地阻挡,应力积累和释放的结果。

但芦山地震又与汶川地震有所区别,一是从位置上看,芦山地震发生在龙门断裂带南段,震中位置大体在龙门山断裂带南段的前山断裂附近,而汶川地震发生在龙门山断裂带中段,在中央断裂和前山断裂分别产生了长达240公里和72公里地表破裂带;二是从震级和烈度看,二者差别较大,芦山地震的破坏程度没有汶川地震大,伤亡和经济损失也会比汶川地震轻;三是从地表破裂程度看,预计芦山地震的地表破裂带长度和位移远低于汶川地震。

芦山地震已给人们的生命财产造成了巨大损失,人们自然将目光投向了中国地震局,很多网友质疑,中国地震局为何近年来在地震预报方面无所作为。

客观地将,地震预报是个世界性难题,即便是很多技术先进的国家,在这方面也常常无能为力。

比如日本。

但是,屡次地震,无疑暴露出中国在地震防治方面存在的种种问题-----

已有媒体垢病,与地震现场的满目疮痍相比,是地震预报监测支出经费少得可怜。

4月19日,中国地震局公布2013年度预算,数据显示,预算支出总额为近40.87亿元。

其中,地震预报监测支出近3822万元,而用于住房保障支出达到1.54亿元。

再往前看,2012年7月19日,中国地震局公开2011年度部门决算,当年公务用车购置及运行费支出决算3562.93万元,而当年用于地震预报监测支出仅270万元,地震预测经费不足公车消费的十三分之一。

巧合的是,中国地震局年度预算头一天公布,次日发生芦山地震,两者形成鲜明的反差,遭遇网友严厉的指责。

也许中国地震局也有难言之隐。

但目前,中国地震局对此尚未回应。

(据有关资料综合报道)。