斯大林模式成因初探

斯大林模式

优先发展重工业

(1)、“社会主义工业化”方针1928年 新经济政策被实际终止 背景 为了加强国防力量维护民族独立, 目的: 为了给社会主义建设提供强大的物质技术基础。

1925年12月,联共(布)十四大 时间: 核心内容:优先发展重工业 (2)、三个五年计划(成就及缺陷)

苏联的五年计划

名 称 时 间 主 要 成 就

3、苏联高度集中的经济政治体制形成的标志是( B ) A.个人崇拜现象的出现 B.1936年新宪法的制定 C.全国大清洗运动结束 D.实施三个五年计划

4、对苏联20世纪三十年代的评述,不正确的是( B ) A、社会主义基本制度已经确立 B、高度集中的经济体制严重阻碍了国民经济的发展 C、对斯大林的个人崇拜已达到相当严重的程度 D、苏联进行的大清洗运动破坏和践踏了社会主义民主 和法制

1929-1933年当时欧美正在发生经济危机, 这些成就的取得说明了社会主义制度的优越性。

集体农庄幸福的快乐少女

集农 体民 农加 庄入 农 农民 庄在 用集 餐体

农业集体化运动

落后的小农经济难以适应工业化的迅速发展 (1)背景: (2)目的: 建设社会主义制度的需要(根本) (3)时间: (4)过程: 1927年,联共(布)十五大

提示

《片面发展的经济》

优先发展重工业

农业集体化运动

经济方面:

政治方面:

基洛夫被暗杀 — 苏联“大清洗”导火索

指令性的计划、排斥市场调节

1934年1月召开党的十七次代表 大会,按规定对总书记斯大林的鼓 掌可达10分钟,对其他政治局委员 鼓掌不能超过2分钟,可是政治局委 员兼列宁格勒州书记基洛夫出现时, 鼓掌长达10分钟之久。选举总书记 时基洛夫得的票数超过了斯大林, 由于基洛夫不愿意担任此职,斯大 林才得以连任。大祸随之临头,基 洛夫在守卫森严的办公室被人暗杀, 此后,参与该案侦察工作和见证的 人不是死于车祸就是永久失踪。

浅谈斯大林模式形成的必然与偶然

浅谈斯大林模式形成的必然与偶然内容摘要:斯大林模式的形成是由许多原因综合作用的结果,本文将一些主要的因素对于斯大林模式形成的作用分为必然和偶然,并对其进行了总结。

对其起到必然作用的有俄国长时间积贫积弱的国情、俄国的政治经济传统以及建立首个社会主义国家的困境。

而对其起到偶然作用的有斯大林个人影响和列宁的逝世与布尔什维克的党内争斗。

关键词:斯大林模式的形成俄国国情与政治经济传统首个社会主义国家斯大林布尔什维克党内斗争读了很多国内学者关于斯大林模式的文章,发现更多的是致力于评价斯大林模式的是非功过以期对现在中国社会主义去向何方有借鉴意义,个人觉得这方面在国内外学者的争辩中已经有了比较清晰的答案。

所以我不妨谈谈斯大林模式的形成。

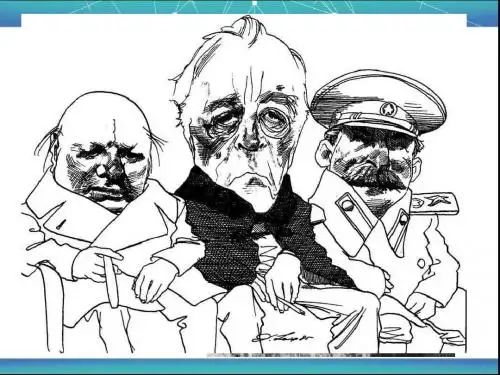

开宗明义,所谓斯大林模式,不应该说是斯大林个人的政治倾向,说成是以斯大林为首的布尔什维克党的共同的选择更为恰当。

所以我以为沈宗武先生在《21世纪重评斯大林模式论纲》中说的“斯大林时期苏联实行的社会主义模式”,“指当时苏联社会主义建设的指导理论和实行的体制、采取的政策等”的概念还是比较合理的。

一、斯大林模式形成之必然斯大林模式的形成不是由斯大林个人决定的,也不是毫无根据的,而是一个很复杂的过程,它虽然饱受诟病,但确实是与前苏联当时的国情和国际环境息息相关的,它的形成是有其必然性的。

1、俄国长时间的积贫积弱的国情斯大林模式形成之前的俄国是一个政治、经济、文化相当落后的国家。

政治上,即使经历过农奴制改革、资产阶级临时政府时期,俄国人民自始至终都没有过民主意识和政治主动性,留给苏维埃的是一个封建专制大量残余的国家,这无疑是个“烫手山芋”。

而经济上,俄国从一开始的工业发展和资本主义发展就显得不充分,依旧是农业国,并且自然经济占主体,迅速实现工业化显然是苏维埃必须要做的事。

而在阶级上,截止至内战结束时,为数并不太多的上等或中等阶级或被消灭,或被驱散,工人阶级人数不断减少或者失去了自身的阶级性,而占大多数的农民正处于躁动不安的状态。

斯大林模式的形成与发展

斯大林模式的形成与发展斯大林模式是指斯大林在苏联国内实行的政治,经济和社会模式。

这种模式在1920年代到上世纪50年代期间经历了一个漫长的演变过程。

在斯大林模式下,苏联从一个落后的农业国家逐步发展成为一个强大的工业国家。

斯大林模式最初的形成是与1920年代的新经济政策有关。

这项政策允许私有企业和市场经济在国内一段时间内密集发展。

然而,到了Stalin掌权之后,他的主张是建立一个完全计划经济体制,作为工业化的基础。

计划经济体制和五年计划的提出从根本上改变了苏联的经济结构。

斯大林将苏联从一个农业国转变成一个工业国,他加强了国有企业对经济的控制,并对私人企业进行了收归国有的举措。

斯大林模式下的工业化实现了一个巨大的跨越,苏联国家在大规模发展工业同时也在农业和其他领域加强了国有企业的控制力度。

这种全面的控制使苏联得以在经济战略方面成为独立的力量。

斯大林在政治方面也借鉴了列宁的政策。

他没收了土地和资产,开始了大规模的社会化实验。

斯大林将其称之为“全面集体化”的过程。

实际上,整个国家被划分为集体农庄,而农民的私人财产被没收,将土地合并成了国家掌控的农场。

斯大林模式下的计划经济和集体化生产促进了工业的发展并大幅提高了农业生产效率,但同时也削弱了农村的经济稳定性和农民个人欲望,因此引起了贫困和苦难。

在政治上,斯大林模式下是一个集权的政党和国家体制。

斯大林基本上丧失了他周围的人拥有权力和表达意见的权利,并将计划经济运作与官僚主义,愈来愈深地依赖于恐怖政策。

斯大林实行高度的国家控制,禁止异议并实行镇压政策,将曾经的盟友甚至自己的亲信排挤出权力中心,他的镇压政策让苏联成为一个极端限制个人自由和言论的体制。

综上所述,斯大林模式是苏联由一个落后的国家到工业化强大国家的过程中形成的。

这种模式从计划经济到全面集体化政策,再到国家压制政治的部分的积累,影响着苏联的历史和近代国际政治形势。

无论在哪个维度上,斯大林模式都有其缺陷与问题,但也为苏联的工业发展带来了良好的基础,因此也是一个极具历史意义的过程。

斯大林模式产生的原因和影响

斯大林模式是前苏联工业化和经济发展过程中所采用的、并且延续约70余年的一种经济体制。

它形成的标志为苏联1936年宪法的通过。

这种经济体制是一种高度集中的计划经济模式,即通过国家权力,全面干预和管理国民经济各部门,通过指令性计划集中进行资源配置,进行社会生产活动。

具体表现为经济运行排斥市场和价值规律;政府通过计划确定全社会的产、供、销和企业的人、财、物等。

由于苏联是在斯大林取得领导权后开始全面执行计划经济,斯大林从理论上对计划经济进行了概括,并使其成为苏联乃至于其他一些苏式社会主义国家实行工业化的指导思想,所以,通常人们把计划经济体制称为斯大林模式。

产生的原因当时苏联在外为帝国主义包围,内部文化落后,缺少民主传统和基础的特殊条件下,为了保卫社会主义、建设社会主义,而建立了高度集中的政治经济模式。

斯大林模式的影响1、积极影响在当时特定的历史条件下,斯大林通过这种建设模式,使苏联跻身于工业化国家的行列,为后来取得世界反法西斯战争的胜利奠定了物质基础。

“斯大林模式”创立是取决于当时苏联极为落后的社会生产力的发展水平,是落后国家实现工业化的可行方式,在苏联迅速赶上和超过西方发达国家的过程中起了极为重要的作用。

2、消极影响但是这种高度集权不仅以自由市场的不发达作为自己存在的理由,而且为了保全自身,而通过经济资源的绝对垄断,限制市场因素的发展来巩固自身。

斯大林模式要求国家对经济运行的绝对控制,也就要求空前的国家专政机关作为后盾。

于是必然出现出现党政不分、权力高度集中、个人崇拜与家长制作风盛行的现象,因为这些不过是巩固国家统治的方式而已。

斯大林模式和民主、现代法制是完全不相容的。

苏式社会主义的国有化与真正意义上的社会主义国有化的区别在于,斯大林模式是在资本不发达的情况下,通过国家作为后盾的方法来壮大资本,同时资本必须由国家实行绝对控制;社会主义国有化旨在限制和消灭资本,以社会主义的生产关系来代替资本关系,生产资料的控制权将逐渐由社会接管,并且这一切建立在资本关系发达并走向衰落的历史条件下。

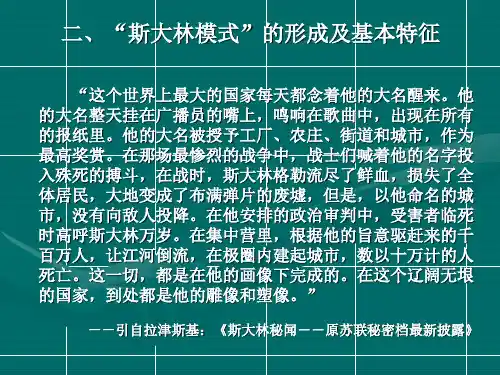

20世纪的世界“斯大林模式”的形成及基本特征

“弗拉基米尔·伊里奇器重斯大林这位实践家, 但是,认为必须有某种东西来遏制他的一些怪僻和 特点,他认为应当撤掉斯大林的总书记职务。他在 自己的政治遗嘱里明确地说到了这一点。可是这份 文件一直没有传达到党内,关于这个问题,我下次 再写……”

——玛丽亚·乌里扬诺娃笔记

1953年3月5日21时50分斯大林逝世

马林科夫的“新方针”取得了一些列成绩,然 而,马林科夫的“新方针”遭到了以赫鲁晓夫为代 表的苏共领导人的全面反对,1955年2月8日,马林 科夫宣布辞职。至此,马林科夫的“新方针”以失 败告终。

党,全党服从中央,中央服从个人。 第二,具有明显的军事性质,有些学者据此称

之为战时体制或备战体制。 第三,封闭性,在政治上与资本主义对抗,在

经济上实行“社会主义世界市场”,在思想文化上 以“批判世界主义”为旗号,隔离于世界文化发展 潮流。

1953年,马林科夫在斯大林逝世后成为苏共最高领导 人,开始在政治、经济、外交上采取一系列,试图纠正计 划经济模式的弊端。

布哈林的“落后型社会主义论”:

“革命破坏和革命社会主义建设在实践上的综合,这就 是列宁主义。”

“我们正在建设的社会主义不可避免地是一种社会主义 建设的落后的形式,对此我们丝毫也不必害羞……我们现在 具备种种可能性以便不断地向前迈进,以便使这些形式臻于 完善,以便消灭我们的落后,以便更加迅速地过渡到真正完 全的社会主义社会类型。”

1924年1月21日 列宁逝世

刺杀列宁的盲人 女杀手范妮·卡普兰

列宁遗体

列宁墓

列宁去世后,布尔什维克党内就如何继承 列宁遗志、建设社会主义的争论:

托洛茨基的“不断革命论”: 在托洛茨基看来,列宁主义的真髓就是“不断革命”。 从这一观点出发,对于如何建设社会主义这一问题, 托洛茨基的理论是:等待世界革命,促成世界革命。

评析斯大林模式

评析斯大林模式1936年苏联新宪法的颁布,标志着苏联高度集中的政治经济体制即斯大林模式的形成。

在斯大林逝世后,虽然经过了自赫鲁晓夫至戈尔巴乔夫,苏联的政治经济状况发生了很大的变化,但是苏联的社会主义建设的基本框架仍然沿袭了斯大林模式。

通常所指的斯大林模式就是指苏联社会主义建设模式。

一、对于何为斯大林模式,学术界有不同的看法。

斯大林模式是一种高度集中的计划经济模式,即通过国家权力,全面干预和管理国民经济各部门,通过指令性计划集中进行资源配置,进行社会生产活动。

具体表现为经济运行排斥市场和价值规律;政府通过计划确定全社会的产、供、销和企业的人、财、物等。

由于苏联是在斯大林取得领导权后开始全面执行计划经济,斯大林从理论上对计划经济进行了概括,并使其成为苏联乃至于其他一些苏式社会主义国家实行工业化的指导思想,所以,通常人们把计划经济体制称为斯大林模式。

沈宗武认为,斯大林模式就是斯大林执政时期苏联的社会模式,是斯大林执政时期苏联社会主义建设的指导理论、体制、政策的统称。

周新城认为,斯大林模式在绝大多数场合指的是制度模式,是苏联建立起来的社会主义制度。

在斯大林模式中,社会主义基本制度是根本的,具体的体制、运行的机制是第二位的。

孙振远认为,斯大林模式是一种不成熟的或不完善的社会主义模式,它是在社会主义国家处于帝国主义包围的这样一种国际环境中,生产力发展水平不高的这样一种国度里,无社会主义建设先例的条件下形成的。

梁玉秋认为,斯大林模式是指社会主义在苏联的具体实现形式,,指苏联建设社会主义的方式、道路、政治体制和文化体制,但不包括基本制度因素。

二、斯大林形成时间1928年斯大林终结新经济政策,到1937年逐步把所有的领域都纳入到物质产品平衡表体系,也就是说严谨的说法斯大林模式开始于1918年,1936年苏联新宪法的颁布是其形成,到1937年全面建成这种制度。

当然也有学者认为这一模式形成于第一至第二个五年计划(1928—1937年)时期即20年代末和30年代中期,并在40年代和50年代初期进一步固定化。

高一历史必修2_学术观点:关于斯大林模式形成原因和确立的时间

学术观点:关于斯大林模式形成原因和确立的时间学术界比较一致的看法认为,斯大林模式的一些现象早在列宁时期甚至“战时共产主义”时期已经出现。

但对斯大林模式形成和确立的时间则有不同的认识:大多数学者认为,这一模式形成于第一至第二个五年计划(1928~1937年)时期即20年代末和30年代中期,并在40年代和50年代初期进一步固定化。

少数学者认为形成于列宁时期,指出苏联的政治体制早在20年代初列宁在世时(1923年以前)就基本形成了,到斯大林执政时则得到进一步巩固和完善。

关于1936年宪法与斯大林模式的关系,学术界有两种看法:多数学者认为1936年宪法是斯大林模式“确立”或“定型”的标志;个别学者则认为它是苏联体制“基本形成”的标志。

关于斯大林模式产生的原因。

中国学者大都认为,斯大林模式的成因可分为客观的历史原因和主观的历史原因两大类。

客观历史原因主要有国际环境、俄国国情、历史传统和党内斗争等。

主观历史因素有理论思想的影响和斯大林的个人品格等。

1/ 1。

斯大林模式

三、“斯大林模式”的确立

新经济政策:利用商品货币关系建设社会主义

斯大林时代:是否会继续坚持走列宁的新经济政策道路还是 走斯大林自己的道路?

斯大林模式

二、“斯大林模式”形成过程:

• (一)、斯大林的工业化之路

1、工业化方针的提出 (背景、目的、时间) 2、工业化的进程 • 一五计划:1928—1932 • 二五计划:1933—1937 3、评价 工业化的巨大成果 存在问题

斯 大 林 模 式

评价

学习目标

列举“斯大林模式”的主要表现,

认识其在实践中的经验教训

学习要点

一、斯大林模式形成的背景 二、斯大林模式形成的过程 (一)、斯大林的工业化之路 1、背景 2、实施过程 3、评价(成就、存在的问题) (二)、农业全盘集体化 背景 目的 过程 评价 三、斯大林模式 1、形成标志 2、特点及主要表现 3、评价

一、“斯大林模式”-形成背景

1、苏联的建立

时间:1922年12月30日 国名:苏维埃社会主义共和国联盟 最初国家:俄罗斯 乌克兰 白俄罗斯 南高加索 后来发展到15个加盟共和国

2、列宁逝世

1924年1月 列宁逝世,苏联进入斯大林时代

苏联(苏俄)探索社会主义道路的思路:

列宁时代:战时共产主义直接过渡到共产主义。(失败)

二、“斯大林模式”形成过程 (二)、农业全盘集体化

(1) 背景: (2)目的: (3)时间:

高中历史:斯大林模式的形成原因和特点

高中历史:斯大林模式的形成原因和特点

1.形成原因

(1)小生产占优势的社会经济结构,经济文化落后以及缺乏民主传统是其基本原因。

(2)过渡时期阶级斗争激烈、缺乏社会主义建设经验,恢复和发展国民经济对集中人力、物力和加强无产阶级专政的客观要求,帝国主义包围下险恶的国际环境以及战争的危机感,都是造成权力过分集中的重要的客观因素。

(3)封建专制、封建思想残余的存在则是个人迷信盛行及个人专断的社会文化基础。

(4)斯大林对党内斗争的错误处理方法及理论上的失误、思想方法的绝对化等,对高度集中的经济、政治体制的形成也有一定的影响。

2.特点

(1)经济上:实行高度集中的计划管理体制,用行政手段管理经济;片面发展重工业,牺牲农民利益以实现工业化;否定价值规律和市场机制的作用,限制商品货币关系;实行单一的公有制。

(2)政治上:实行高度集权的领导体制,党政不分,忽视民主法制,缺少群众监督,最后形成个人的高度集权。

第1 页共1 页。

斯大林模式的形成原因及其评价

收稿日期:2014-11-07作者简介:刘薇(1989-),女,陕西西安人,硕士研究生,从事中国近现代史基本问题研究。

斯大林模式的形成原因及其评价刘薇(西安工业大学,西安710021)一、斯大林模式的含义斯大林模式是一种高度集中的政治、经济体制。

这种经济体制是一种高度集中的计划经济模式,即通过国家权力对各部门进行全面的干涉和管理。

具体表现为经济运行与市场和价值规律相斥,政府通过计划来确定全社会的生产、供应、销售,它形成的标志是1936年苏联宪法的通过。

二、斯大林模式的形成原因1.复杂的国情决定1918年夏天,外国帝国主义武装干涉和国内反革命武装叛乱同时爆发,在十分危急的情况下列宁提出了“战时共产主义政策”。

国内战争结束后,列宁发现国民经济已经处在崩溃的边缘,战时共产主义政策已经不能适用于社会主义的建设。

在这种情形下,列宁提出了小农经济是重点,要长时间依靠和帮助小农经济的发展,通过合作社把广大的小农吸引到社会主义建设的事业中,在生产力进一步发展的基础上逐步建立出生产领域的各种合作社,最终过渡到社会主义大集体农业。

然而,列宁没有完成自己伟大的构想就逝世了。

尽管新经济政策已经有所成效,但是以斯大林为首的新领导者对这些充满忧虑,斯大林在对国内形势作了主观性分析后宣布取消新经济政策,坚持优先发展关键部门,通过强制手段并且依靠国家权力对农民进行剥削,这样就能实现整个经济的飞跃。

1931年斯大林提出了著名的“赶超战略”,要求苏联利用十年的时间“赶超”落后先进国家的五十至一百年。

不过,苏联确实利用两个五年计划的时间实现了工业化,成为仅次于美国的工业大国。

人们不仅惊叹苏联用十年的时间走完资本主义上百年的工业化道路,更加惊叹战胜德国法西斯的斯大林的预见性,对工业化更加赞赏备至。

这就把斯大林捧到最高权威的地位上以致造成个人崇拜的泛滥。

2.联共(布)党内斗争列宁去世后,俄共(布)党内发生了激烈的争论,核心是对农民和农业的态度问题。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

二 、 大林模式形成的原因分析 斯

斯 大林 模 式 的产 生 是 合 乎 逻 辑 和 历 史 的,有 其 现 实 的 必 然 性 , 种必 然 性 表 现 为 : 这 1 二 三 十 年 代 的 苏 联 国 内 经 济 政治 危机 、 斯 大 林 模 式 是 在 当时 国 内相 对 分 散 的新 经 济 政 策 已经 不 能 满 足 苏 联 社 会 迅 速 实 现 现 代 化 的 要 求 。解 决 国 内严 峻 的 社 会 危 机 。 为 其 模 式 的诞 生 提 供 了 可 能性 。 这 列 宁逝 世 在 12 94年 。当 时 国 内新 经 济 政 策 施 行 正 盛 。 苏 联 的 经 济 发 展 较 为 顺 利 , 高层 领 导 的 冲 突 却 不 断 。 局 并 不 但 政 稳 定 。 局 在 斯 大林 及 其 盟 友 击败 了托 洛茨 基 , 击 败 了 托 一 政 又 季 联 盟 以后 才 得 以稳 定 。 是 到 12 但 9 8年 一 1 2 9 9年 间 , 食 收 粮 购 危 机 引 发 出 了斯 大 林 和 布 哈 林 等 人 的 政 治 分 裂 ,造 成 了 政 局 动 荡 与 经 济 危 机 的相 互 交 织 。使 苏 联 很 快 就 遭 遇 了 全 面 的 社会危机 。 在 农 村 首 先 出现 危 机 。领 导 者 面 前摆 着 两条 仅 余 的 出路 : 继续实行新经济政策或者抛弃新经济政策 , 行全盘集体化 。 实 选择前 者 , 可能导致 党的威信扫地 ; 择 后者 , 有 选 自然 是 走 上 斯 大 林 模 式 的道 路 。可 见 ,当 时 对 于 苏 维 埃 政 权 的领 导 者 来 说 , 乎 已 到 了 别无 选 择 的地 步 。 几 孤 立 的 困境 是 当时 的苏 联 所 面 对 的 , 这 种 形 势 下 , 大 在 斯 林 断 言 “ 慢 速 度 就 等 于 自杀 ”号 召进 行 高 速工 业 化 , 放 。 自然 能 够 一 呼 百 应 。 动 现代 化 的渠 道极 为单 一 , 食 危 机 的 暴发 直 启 粮 接 危 及 到 苏 联 高 速 现 代 化 目标 的实 现 。 而且 , 果 无 法 迅 速 实 如 现 工 业 化 尤 其 是 重 工 业 化 ,那 么 苏 联 巩 固政 权 和 全 面 备 战 的 目标 就 难 以实 现 。 “ 哈林派” 斯大林的斗争本质上是 经济路线的斗争 。 布 与 斯 大 林 关 于 实 行 农 业 集 体 化 将 既可 以 促 进 农 业 快 速 发 展 , 又 能 促 进 高 速 工 业 化 的 实 现 的 主 张 ,则 不 仅 在 逻 辑 上 具 备 了 自 圆 其 说 的 完 整 性 , 且 由 于适 应 了 时代 发 展 的节 奏 , 得 了 大 而 获 多 数 人 的 响 应 。 这 种 危 机 直 接 体 现 为 党 内 高层 的分 裂 。 斯 大 林 模 式 必 然 实 行 是 在 严 峻 的 社 会 危 机 下 ,新 经 济 政 策 已经 不 能 满 足 社 会 的 要 求 的 时 候 。 2 国 际形 势 、 世 界 格 局 在 变 幻 莫 测 .联 共 建 立 起 一 个 高 度 集 权 的社 会 发展模式为了确保苏维埃政权的留存。

神 州 文化

对州

斯 大林模式成 因初探

娄 琴

重 庆 科 技 学 院 安 全 工 程 学 院

摘要 :斯 大林模式是人类历 史上第一个成型 的建设社 会 英 国组织反苏集 团在 12 9 5年 2月 炮 制 出 所 谓 的保 卫 资 主义的 实践模式,它对 于认识今 日中国和研究 当代社会主 义, 本 主 义 世 界 免 遭 “ 联 威 胁 ” 。1 2 英 苏 关 系 继 续 恶 化 . 苏 论 9 6年 不失为一种 宝贵 的理论与 思想 资源 。本 文 旨在通过 当时特 定 12 9 7年 英 国 外 相 张 伯 伦 向苏 联 驻 英 代 办 递 交 断绝 外 交 关 系 的 历 史 时期 及 俄 罗斯 民族 文 化探 讨 斯 大 林模 式 的 成 因 。 照会 。1 2 9 7年 6月 , 联 驻 波 兰 大 使 被 刺 , 个 西 方 世 界借 此 苏 整

掀 起 新 一 轮 的反 苏 浪 潮 。 这 种 形 势 下 。 联 的 国计 民生 带上 在 苏 浓 烈 的备 战色 彩 , 面备 战便 是 苏 联 国 内社 会 生 活 的 主题 。 全 而 备 战 首 先 就 要 求 推 进 工 业化 , 其 是 重 工 业化 。 大林 模 式 的 尤 斯 诞 生 不 仅 在 舆 论 上 符合 了 战争 形 势 的要 求 ,也 是 与 时代 脉 搏 合 拍 。而 且 在 实 际 上 切 切 实 实地 把 国 民经 济 引 上 了全 面备 战 的轨 道 。 在 经 济 上 , 战 的 大 趋 势 使 推 行 高 速 工 业 化 . 中 资金 、 备 集 资 源 、 力 搞 国 防重 工 业 的 路 线 得 到 了广 泛 响应 。 人 政 治 上 ,备 战 的影 响 同样 是 强 烈 的 。在 前 几 轮 政 治 斗 争 中 , 度 集 权 政 治 体 制 己 经 初 具 雏形 , 战 的形 势 促 使 国 民经 高 备 济 和 国 家 政 治 生 活 都带 上 了军 事 化 的 特 色 。从 而 使 集 权 政 治 全 面 成 熟 。 袖 的权 威 被 推 向巅 峰 。 因此 政 治 斗争 越 发 严 酷 , 领 大 审 判 和 大批 判使 高度 集 权 的政 治 体 制 在 斗 争 中又 日益 得 到 强化。 在 文 化 意识 形 态 方 面 .政 治 斗 争 在 很 大 程 度 上 通 过 文 化 表 现 出 来 ,政 治 干预 学 术 的做 法 便 随 着 政 治 斗 争 的 不 断 升 级 而 升 级 , 度 集 中的 意 识形 态也 应 运 而生 。 高 战争 的威 慑 激 发 出 人 民 的生 存 危 机 意 识 。 3 民族 文 化 传 统 层 面上 的原 因 、 ( ) 袤 的 空 间 1广 地 理 环 境 同样 对 俄 罗 斯 民 族 文 化 传 统 产 生 了深 刻 影 响 。 俄罗斯位于欧亚大陆北部 。 纬 5 北 0度 以北 占据 大 部 分 领 土 , 半 以上 的 国土 在 北 纬 6 O度 以 内 。 俄 罗斯 版 图广 大 , 跨 欧 横 亚 大 陆 。 部 是 一 望无 垠 的东 欧 平 原 , 明显 的 山脉 。 部 、 西 无 东 南 部是 无 边 的森 林 和 草 原 。 罗 斯 大 部 分 地 区 气 候 寒 冷 , 烟 稀 俄 人 少 。 由于 其 国土 呈 开 放 状 , 险 可 守 , 无 对俄 罗斯 民族 文化 传 统 和历 史 传 统 产 生 了重 大 影 响 。 因此 历 史 上 也 有 多 次外 敌 入 侵 。 严 酷 的生 存 环 境 和 广 大 空 间 。 () 2 经济 传 统 俄 罗 斯 自然 环 境 恶 劣 . 这 样 的 条 件 下 , 靠 单 个 家 庭 的 在 依 力量 很 难 征 服 自然 环 境 ,需 要 团 结起 来 以 集体 的 力 量 改 造 自 然 、 胜 自然 。在 此基 础 上 形 成 了俄 罗 斯 的经 济 传 统 , 大规 战 即 模 的官 办 经 济 , 政府 在 其 中扮 演 着 举 足 轻 重 的 角色 。 彼 得 大 从 帝 、 卡 婕 林 娜 二 世 到俄 罗 斯 1 纪 后期 的 工 业革 命 同样 如 叶 9世 此 。政 府 与 企 业 大 多 建 立 了 密切 的联 系 , 靠 政 府 订 货 生 存 , 依 对 政 府 有 严 重 的依 赖 。 民则 长 期 生 活 在 自给 自足 的村 社 中 。 农 工人 也 就 间接 地 依 靠 政 府 。 严 格 的 指 令 性 计 划 使 政 府 各 主 管 部 门拥 有 无 边 的 职权 , 计 划 之 全 面 、 细 。 上 计 划 的 法 律 性 、 令 性 使 得 企 业 丧 失 详 加 指 了原 有 的属 性 , 们 毫 无 自主权 , 条 件 地 服从 集 体 。机 械地 人 无 执行上级指令和行政机关。 ( ) 治传 统 3政

关 键 字 : 大 林模 式 、 治 、 斯 政 民族 文化

一

、

Hale Waihona Puke 关于斯大林模式的界定 斯 大 林 模 式 是 指 社会 主 义 在 苏 联 的具 体 实 现 形 式 。即指 苏 联 建 设 社 会 主 义 的 方 式 和 道 路 , 体 的 经 济 体 制 、 治 体 制 具 政 和 文化 体 制 。 大 林 模 式 的主 要 内容 包 括 高 度 集 的 经 济 体 制 、 斯 高 度集 权 的 政 治 体 制 和 高 度垄 断 的 文化 体 制 。这 种 模 式 的根 本 特 点 是 强 制 性 , 这 种 强 制 性 在生 产关 系 方 面 , 以 集 中 国 而 可 家 的 力 量 、 中 社 会 资 源 和 发 挥 政 治 优 势 解 决 燃 眉 之 急 ; 生 集 在 产 力 方 面 ,这 种 体 制 也 比较 适 应 现 代 化 起 飞 阶段 粗 放 型 经 济 增 长 的 需 要 ; 意 识 形 态 领 域 , 是 激 发 了从 战 争 和 贫 困 中走 在 则 出来 的 劳动 人 民 向往 共 产 主义 的热 情 。这 是 我们 在 开 始 分 析 斯 大林 模 式 形 成 的原 因之 前 .首 先 需 要 认 清 以 上 概 念 的特 定 含义 。