中国2000年分年龄_性别的人口数统计

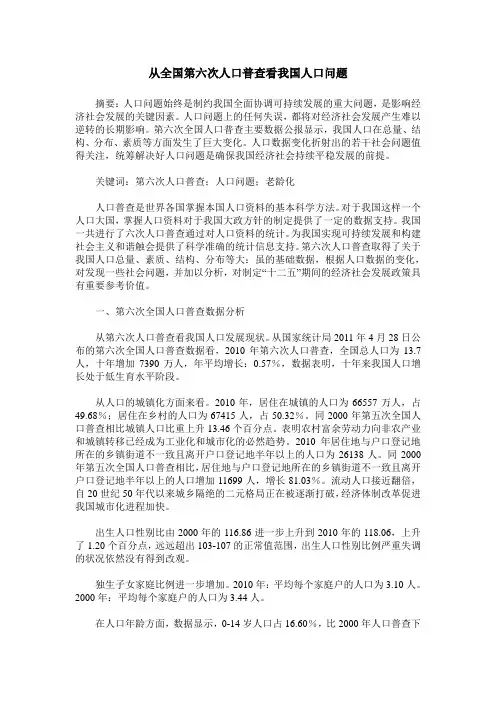

从全国第六次人口普查看我国人口问题

从全国第六次人口普查看我国人口问题摘要:人口问题始终是制约我国全面协调可持续发展的重大问题,是影响经济社会发展的关键因素。

人口问题上的任何失误,都将对经济社会发展产生难以逆转的长期影响。

第六次全国人口普查主要数据公报显示,我国人口在总量、结构、分布、素质等方面发生了巨大变化。

人口数据变化折射出的若干社会问题值得关注,统筹解决好人口问题是确保我国经济社会持续平稳发展的前提。

关键词:第六次人口普查;人口问题;老龄化人口普查是世界各国掌握本国人口资料的基本科学方法。

对于我国这样一个人口大国,掌握人口资料对于我国大政方针的制定提供了一定的数据支持。

我国一共进行了六次人口普查通过对人口资料的统计。

为我国实现可持续发展和构建社会主义和谐触会提供了科学准确的统计信息支持。

第六次人口普查取得了关于我国人口总量、素质、结构、分布等大:虽的基础数据,根据人口数据的变化,对发现一些社会问题,并加以分析,对制定“十二五”期间的经济社会发展政策具有重要参考价值。

一、第六次全国人口普查数据分析从第六次人口普查看我国人口发展现状。

从国家统计局2011年4月28日公布的第六次全国人口普查数据看,2010年第六次人口普查,全国总人口为13.7人,十年增加7390万人,年平均增长:0.57%,数据表明,十年来我国人口增长处于低生育水平阶段。

从人口的城镇化方面来看。

2010年,居住在城镇的人口为66557万人,占49.68%;居住在乡村的人口为67415人,占50.32%。

同2000年第五次全国人口普查相比城镇人口比重上升13.46个百分点。

表明农村富余劳动力向非农产业和城镇转移已经成为工业化和城市化的必然趋势。

2010年居住地与户口登记地所在的乡镇街道不一致且离开户口登记地半年以上的人口为26138人。

同2000年第五次全国人口普查相比,居住地与户口登记地所在的乡镇街道不一致且离开户口登记地半年以上的人口增加11699人,增长81.03%。

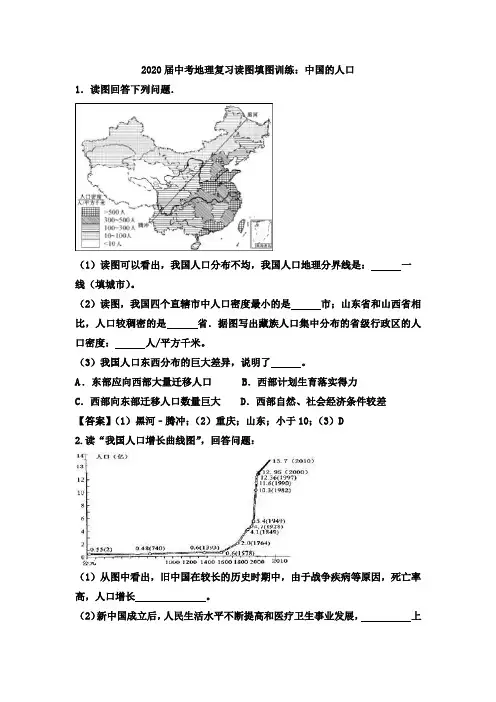

2020届中考地理复习读图填图训练:中国的人口

2020届中考地理复习读图填图训练:中国的人口1.读图回答下列问题.(1)读图可以看出,我国人口分布不均,我国人口地理分界线是:一线(填城市)。

(2)读图,我国四个直辖市中人口密度最小的是市;山东省和山西省相比,人口较稠密的是省.据图写出藏族人口集中分布的省级行政区的人口密度:人/平方千米。

(3)我国人口东西分布的巨大差异,说明了。

A.东部应向西部大量迁移人口 B.西部计划生育落实得力C.西部向东部迁移人口数量巨大 D.西部自然、社会经济条件较差【答案】(1)黑河﹣腾冲;(2)重庆;山东;小于10;(3)D2.读“我国人口增长曲线图”,回答问题:(1)从图中看出,旧中国在较长的历史时期中,由于战争疾病等原因,死亡率高,人口增长。

(2)新中国成立后,人民生活水平不断提高和医疗卫生事业发展,上升,大幅度下降,人口迅速增长。

(3)为此我国政府把实行作为一项长期的基本国策。

(4)目前,我国的人口数量方面的特点是。

2010年我国人口数已达到亿。

【答案】(1)慢(2)人口出生率死亡率(3)计划生育(4)人口基数大,增长速度快 13.73.下图是中国人口分布状况图,请根据地图回答。

(1)我国人口地理界线是图中A______与B______(请写出两地的名称)两地的连线,从图中可以看出中国人口主要分布在这条线的______位置。

(2)看一个地区人口分布的疏密程度的最重要因素是______。

A.人口数量 B.人口自然增长率 C.人口密度 D.面积(3)人口的迅速增长给我国的发展造成了很大压力,请你根据所学知识简要说说应该怎样从根本上解决我国的人口问题?【答案】(1)黑河腾冲东南部(2)C (3)实行计划生育,控制人口数量,提高人口质量4.阅读下列图文材料,完成下列问题。

材料一《航拍中国》第二季是由中央广播电视总台央视纪录频道出品,央视纪录国际传媒有限公司承制的航拍纪录片,共7集。

该片是一部以空中视角俯瞰中国的纪录片。

全国人口普查

1953年6月30日中国第一次全国人口普查1953年我国着手进行大规模的经济建设,开始执行发展国民经济地一个五年计划,迫切需要翔实的人口资料,决定在于1953年在选举工作的同时,举行第一次人口普查。

按照近代人口普查的要求,制定了切实可行的普查方案,颁布了《全国人口普查办法》共18条。

以1953年6月30日24时为人口调查的标准时间。

调查项目包括姓名、性别、年龄、民族与户主关系、本户住地等六项。

普查登记的实际时间历时半年多。

1954年11月1日由国家统计局发表了《关于全国人口普查登记结果的公报》,公布了这次普查的主要数字:全国在1953年6月30日24时总人口为601938035人,其中直接调查的人口为574205940人,用其他办法间接调查到的人口为27732095人。

1964年我国第二次全国人口普查.中共中央和国务院于1964年2月11日分布了《关于进行第二次全国人口普查工作的指示》,明确指出,这次普查的目的是为了制定第三个五年计划(1966-1970年)和长远规划提供依据。

全国人口登记计算的标准时间为1964年6月30日24时。

普查项目除保留第一次普查的六个项目外,新增了文化程度、本人成分、职业三项,后两项不作汇总。

同时,要求对1964年上半年出生、死亡、迁出、迁入进行核对和登记。

1964年人口普查数字当时没有公布。

到1981年第5期《统计》杂志上,刊载了国家统计局提供的《第二次全国人口普查结果的九项主要统计数据》。

普查结果:1964年6月30日24时,全国人口为720370269人28个省、自治区、直辖市为694581759人(不包括台湾省人口、港澳同胞和国外华侨)。

1982年我国第三次人口普查中共中央和国务院于1982年2月19日分布了《第三次人口普查办法》共28条,规定1982年7月1日零时为全国人口普查的标准时间。

普查项目共19项,按人填报的项目有姓名、与户主关系、性别、那里;年龄、民族、常住人口的户口登记状况、文化程度、职业、非在业人口状况、婚姻状况、生育子女数和存活子女总数、1981年生育次数等13项,按户填写的有湖的类别(家庭户或集体户)、本户住址、本户人树、本户1981年出生人数、本户 1981年死亡人数和有常住户口已外出一年以上的人数等6项。

关于人口变化的数据分析

160000

140000 120000 100000 80000 60000 40000 20我们不难看出,中国人口一直在持 续增长,尤其是1965-1980年人口迅速增 长,但随后人口在缓慢增长,这是80年代 开始实行的计划生育对中国人口增长起到 了重要的作用。

四、人口平均预期寿命分析

80 70 60 50 40

各年龄组人口比重(%)

30

20 10 0 1953 1964 1982 1990 2000 2010 0-14岁 15-64岁

65岁及以上

首先,我统计了1953-2010年之间0-14岁, 15-64岁,65岁以上的的人口数量。由上述 图表可以看出,随着时间的推移,0-14岁阶 段的人口在迅速减少,15-64岁阶段的人基 本维持平衡,65岁以上的人在迅速增加, 这就导致了人口老龄化。

关于中国人口变化分析

关于中国人口变化问题一直是焦点问题, 为什么人口还在继续增长?中国人口什么 年代的人最多?人口什么时候开始下滑?

概要

• • • • • 中国总人口数量的变化趋势分析 关于男女比例失衡现象的分析 关于中国人口的出生率、死亡率和增长率的分析 人口平均预期寿命分析 预期寿命延长方法

一、中国总人口数量的变化趋势分析

结论

• 随着人们物质生活水平的提高,医疗保险 条件等方面都有很大的提高,人们的平均 预期寿命也在持续稳步延长,但是寿命是 延长了,但与此同时遭受的病痛也随之加 重。归根到底,

“让人们健康地活着” 随着人类预期寿命普遍延长,遭受“耳聋 眼花”或者抑郁症等精神疾病困扰的年头 随之变长。研究人员呼吁卫生政策重点从 简单地“让人们活着”变为“让人们健康 地活着”。

人口老龄化

80 78 76 74 72 70.47 70 68.55 68 66 64 62 60 预期寿命 男 1990年 女 预期寿命 男 2000年 女 预期寿命 男 2010年 女 66.84 71.4 73.33 72.38

人口结构与健康的关系

人口结构与健康的关系:人口结构是指人口的性别、年龄、婚姻、职业、文化等结构。

其中与健康最为密切的是性别和年龄结构。

1、年龄结构老年人口系数=老年人口数/总人口数×100%儿童人口系数=儿童少年人口数/总人口数×100%根据联合国的定义,60岁及以上人口超过10%,或65岁以上人口超过7%为老年型社会。

老年型社会最大的问题是患病率高,卫生资源消耗量大。

2、性别结构人口性别比=男性人口数/女性人口数×100一般国家的男女性别比例为103~107。

我国2000年是统计当年新生儿性别比为116.9。

2004年新生儿性别比达到了121.2。

人口结构考验公众健康(图)2005-01-08 00:00:001月6日,在北京妇产医院一男婴的诞生标志着我国内地人口达到13亿。

因为计划生育的实施,13亿人口日推迟了4年。

但是,在人口膨胀得到遏制的同时,我国当前人口结构形成了独生子女增多、老龄化社会提早到来、出生性别比例失调等新状况。

与这些新状况相关的健康问题也相当紧迫地摆在我们面前。

■性别比例失调胎儿性别鉴定须规范“五普”资料显示,我省出生存活人口中,出生人口性别比达到113(每百名出生的女婴数对应出生的男婴数),大大偏离了世界公认的102至107的正常范围。

虽然现在一般正规的医院和做B超的医生不会轻易违反规定向孕妇及其家属透露婴儿性别,但部分不规范经营的医院和小诊所还是在从事“黑鉴定”。

不久前,某些明星在生育前已确知胎儿性别的现象也引起了人们质疑,非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别终止妊娠,原本是为了预防一些遗传疾病,特殊情况下为避免这些伴性遗传病或缺陷采取一些相应措施是必要的,除非某种遗传性疾病将直接遗传给某一性别胎儿,才可以通知父母采取措施终止妊娠。

据悉,为控制、推进人口性别比例自然化,省卫生厅近日发出通知,严禁非医学需要的胎儿性别鉴定以及为了选择胎儿性别人工终止妊娠的行为,严禁非法利用医学技术进行非医学需要的胎儿性别鉴定。

中国人口状况统计(1956-2010年完整版)

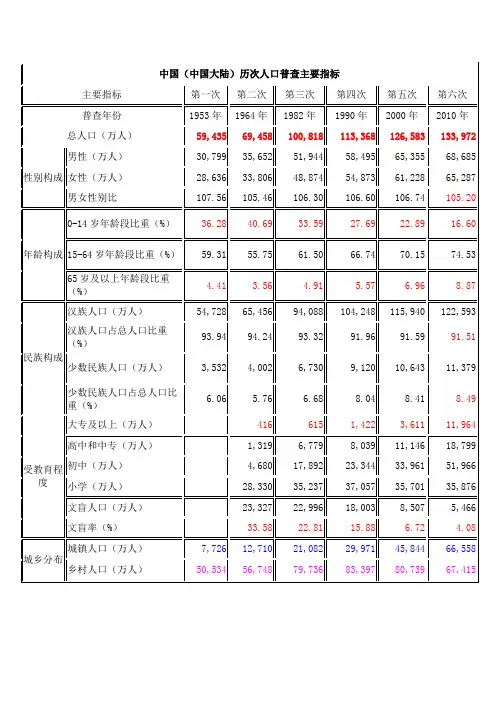

中国(中国大陆)历次人口普查主要指标主要指标第一次第二次第三次第四次第五次第六次普查年份1953年1964年1982年1990年2000年2010年总人口(万人)59,43569,458100,818113,368126,583133,972性别构成男性(万人)30,799 35,652 51,944 58,495 65,355 68,685 女性(万人)28,636 33,806 48,874 54,873 61,228 65,287 男女性别比107.56 105.46 106.30 106.60 106.74 105.20年龄构成0-14岁年龄段比重(%)36.28 40.69 33.59 27.69 22.89 16.60 15-64岁年龄段比重(%)59.31 55.75 61.50 66.74 70.15 74.5365岁及以上年龄段比重(%)4.41 3.56 4.915.576.96 8.87民族构成汉族人口(万人)54,728 65,456 94,088 104,248 115,940 122,593汉族人口占总人口比重(%)93.94 94.24 93.32 91.96 91.59 91.51少数民族人口(万人)3,532 4,002 6,730 9,120 10,643 11,379少数民族人口占总人口比重(%)6.06 5.76 6.68 8.04 8.41 8.49受教育程度大专及以上(万人)416 615 1,422 3,611 11,964高中和中专(万人)1,319 6,779 8,039 11,146 18,799 初中(万人)4,680 17,892 23,344 33,961 51,966 小学(万人)28,330 35,237 37,057 35,701 35,876 文盲人口(万人)23,327 22,996 18,003 8,507 5,466 文盲率(%)33.58 22.81 15.88 6.72 4.08城乡分布城镇人口(万人)7,726 12,710 21,082 29,971 45,844 66,558 乡村人口(万人)50,534 56,748 79,736 83,397 80,739 67,415。

中国历年人口数统计(1978-2012)(年末数)

单位:万人男女城镇人口乡村人口197896259495674669217245790141979975425019247350184957904719809870550785479201914079565198110007251519485532017179901198210165452352493022148080174198310300853152498562227480734198410435753848505092401780340198510585154725511262509480757198610750755581519262636681141198710930056290530102767481626198811102657201538252866182365198911270458099546052954083164199011433358904554293019584138199111582359466563573120384620199211717159811573603217584996199311851760472580453317385344199411985061246586043416985681199512112161808593133517485947199612238962200601893730485085199712362663131604953944984177199812476163940608214160883153199912578664692610944374882038200012674365437613064590680837200112762765672619554806479563200212845366115623385021278241200312922766556626715237676851200412998866976630125428375705200513075667375633815621274544200613144867728637205828873160200713212968048640816063371496200813280268357644456240370399200913345068647648036451268938201013409168748653436697867113年份总人口按性别分按城乡分中国历年人口数统计(1978-2012)(年末数)201113473569068656676907965656 201213540469395660097118264222注:1.本表1982年以前数据为户籍统计数;1982-1989年数据根据1990年人口普查数2000年数据根搞2000年人口普查数据进行了调整;2001-2004年.2006-2009年和2011-2012据根据人口变动抽样调查资料推算;2005年数据根据全国1%人口抽样调查数据推算.2010年据为系六次全国人口普查数据推算数.2006-2009年数据根据2010年人口普查数据进行了2.1982年以前的城镇人口是指辖区内全部人口;乡村人口是指县人口.但不包括镇人1999年的城镇人口是指设区的市所辖区人口和不设区的市所辖街道人口以及不设区的市2005年城乡人口是按国家统计局1999的年发布的关于统计上划分城乡的规定试行计算的.2006.2007年的城乡人口是按国家统计局2006年发布的《关于统计上划分城乡的暂行规定摘编自《中国统计摘要2013》。

人口的性别比例与平均寿命差异调查(二

人口的性别与平均寿命差异的调查(二)应子勇作者在《人口的性别平均寿命差异调查》(一)中对某省1982和2010年9289.0万居民人口和53.82万死亡人口资料作初步分析,其居民人数,死亡人数均是男性多于女性,性别比例男性多于女性,平均寿命是女性长于男性,人口的性别比例是1.05,死亡人口是1.12,平均寿命(指平均死亡年龄——下同)男性是56.61~60.98岁女性是58.79~64.14岁女性长2.18~3.16岁。

那么“人数男性多于女性平均寿命女性长于男性”的现象有没有普遍性呢!为什么会有这样大的差距呢?!均值得进一步研究与探讨。

一、我国人口的性别比例与平均寿命现在再以我国1982年的10.04亿人口和627.1万死亡人口资料为依据,计算出其人口的性别比例与死亡率(%)。

结果詳表一指居民人口或死亡人口的平均年龄。

表一可见:总人口性别比例是1.05,男大于女,死亡人口是1.12也是男大于女,60岁后性别比例下降到1.00以下,70~79岁下降到0.76、≥90岁下降到0.50,比例最高的居民人口是40~岁人口,死亡人口是70岁开始下降到1.02以下,≥90岁人口下降到0.40。

二、2000年不同性别人口死亡数占构成数和性别比例2000年我国人口死亡731.31万性别比例是1.28,平均寿命是62.56岁,根据各个年龄段人口的性别比例占构成数(%)与平均寿命(岁)詳见表二、于0.82。

年龄越大比值越低,平均寿命是随着年龄增大而增大,<50岁人口男性大于女性,≥60岁人口男性低于女性。

为什么会出现如此巨大变化呢?!三、1982年2000年各个年龄段死亡人口占构成数平均寿命动态变化 1982年死亡人口627.1万平均寿命是50.81岁,2000年死亡人口731.3万平均寿命是62.56岁,18年间死亡人数增加了104.2万,平均寿命延长了11.75岁,现在根据表一二资料可以计算出其各个年龄段占构成数(%)与平均寿命(岁)及18年的变化状况,结果见表三、寿命指平均寿命。

2000年第五次全国人口普查人口结构

0-14 15-49 50以上

40.0 50.0 10.0

26.5 50.5 23.0

20.0 50.0 30.0

33.6 51.3 15.1

27.7 51.7 20.6

我国人口年龄结构

我国人口普查情况

年龄(岁) 2000年 2010年

0-14 15-64 65以上

22.9 70.1 7.0

16.6 74.53 8.87

农村居民家庭人均年生活消 费支出(元)

585

1310

1670

1943

4382

恩格尔系数(%)

58.8

58.6

49.1

45.6

41.1

城镇居民家庭人均年生活消 费支出(元)

1279

3538

4998

6511

13471

恩格尔系数(%)

54.2

50.1

39.4

37.1

35.7

某地农户按生猪存栏头数分组表

按生猪存栏数分组 (头) 10以下 11-20 21-50 51-100 101以上 合计

合计

300

- 109500 615 29250

100

97.5

总方差分解计算示例表

工龄在10年以下 (甲组)

工龄在10年以上 (乙组)

受教育年 限(年)

8以下 8-12 12-16 合计

工人数 (人)

6 4 8 18

受教育年 限(年)

6以下 6-10 10-14 合计

工人数 (人)

4 10 2 16

(4)

六天移动再平均趋势值

(5)

2045 2046 2049 2044 2052 2055 2052 2064 2061 2070 2073 2076 2080 2097 2114 2117 2126 2129 2107 2087 2073 2067 2060 2050 2045

1976-2000年人口

据《中国人口信息网》提供的资料《2000年全国分年龄、性别的人口数》看最近25年每年出生人口数量:1976年出生人口20491797人,其中:男10435196人,女10056601人;1977年出生人口17931155人,其中:男9119685人,女8811470人;1978年出生人口18831591人,其中:男9519345人,女9312246人;1979年出生人口18924822人,其中:男9548059人,女9376763人;1980年出生人口18393809人,其中:男9315481人,女9078328人;1981年出生人口19122938人,其中:男9752137人,女9370801人;1982年出生人口23100427人,其中:男1178695人,女11316732人;1983年出生人口20065048人,其中:男10275677人,女9789371人;1984年出生人口20313426人,其中:男10468201人,女9845225人;1985年出生人口20429326人,其中:男10598460人,女9830866人;1986年出生人口23190076人,其中:男12023710人,女11166366人;1987年出生人口25282644人,其中:男13619530人,女12663114人;1988年出生人口24576191人,其中:男12779621人,女11796570人;1989年出生人口25137678人,其中:男13110848人,女12026830人;1990年出生人口26210044人,其中:男13811030人,女12399014人;1991年出生人口20082026人,其中:男10674963人,女9407063人;1992年出生人口18752106人,其中:男10014222人,女8737884人;1993年出生人口17914756人,其中:男9590414人,女8324342人;1994年出生人口16470140人,其中:男8866012人,女7604128人;1995年出生人口16933559人,其中:男9157597人,女7775962人;1996年出生人口15224282人,其中:男8257145人,女6967137人;1997年出生人口14454335人,其中:男7897234人,女6557101人;1998年出生人口14010711人,其中:男7701684人,女6309027人;1999年出生人口11495247人,其中:男6332425人,女5162822人;2000年出生人口13793799人,其中:男7460206人,女6333593人。