初中物理备课参考 测量平均速度

人教版初中物理八年级上册第1章 机械运动《测量平均速度》参考教案3

第一章机械运动第四节测量平均速度【教学目标】一、知识与技能1.学会使用停表和刻度尺正确地测量时间、距离,并求出平均速度。

2.加深对平均速度的理解。

二、过程与方法1.掌握使用物理仪器——停表和刻度尺的基本技能。

2.体会设计实验、实验操作、记录数据、分析实验结果的总过程三、情感、态度与价值观1.通过实验激发学生的学习兴趣。

2.培养学生认真仔细的科学态度和正确、实事求是记录测量数据的严谨作风。

【教学重点】1.测量斜面小车在不同路程中的平均速度。

【教学难点】2.实验数据的处理和分析。

【教材分析】本节实验课的目的在于巩固平均速度的知识,练习用钟表测时间,用刻度尺测长度。

选用的器材简单,只有木块、斜面和小车,放在在斜面上金属片用来划分两段路程,在小车或小球撞击到金属片上时能记录时间,两段时间之和就是小车在斜面上的总路程所通过的时间。

教学过程中要求学生计算前半程、后半程、总程的平均速度,应当严格按照平均速度的计算公式计算,巩固物理计算题的基本格式和方法。

【教学建议】1.采用实验法教学,观察实验仪器,看各部分的在实验中的作用,并分析实验的过程中需要测量的物理量和如何测量该物理量,实验表格中的数据对应着哪步的测量结果。

2.要进行分组实验,增强学生的合作意识和合作能力,小组可以有发令成员,负责使小组各位准备完善后统一进行实验.有手持小车准备实验的成员,当听到发令后进行实验,有记录成员,当小车到达铁片时,听到撞击声就记录钟表所用的时间,并记录在表格中,三个成员共同完成本实验.3.条件较好的学校可以采用其他的方法,例如可以让学生自行设计实验的过程,只要能完成测量平均速度的目的就可以采用.充分发挥学生的主管能动性和创造能力。

【教学准备】多媒体视频(刘翔雅典夺冠)、斜面(带刻度)、小车(或小球)、刻度尺、手表(或停表)、金属片。

【教学过程】运动的平均速度?2、实验的过程中,斜面的坡度大一点好,还是小一点好?为什么?3、金属片在实验中有什么作用?如何能使测量的时间更准确?(设计意图:培养学生的制作计划能力、设计实验步骤的能力、合作交流的能力,明确实验的注意事项,为实验的顺利进行作好铺垫。

初中物理备课参考 测平均速度

第三节测平均速度要点精讲一、平均速度如果测出了物体运动的距离s和通过这段距离所用的时间t,就可以算出物体在这段时间内运动的平均速度。

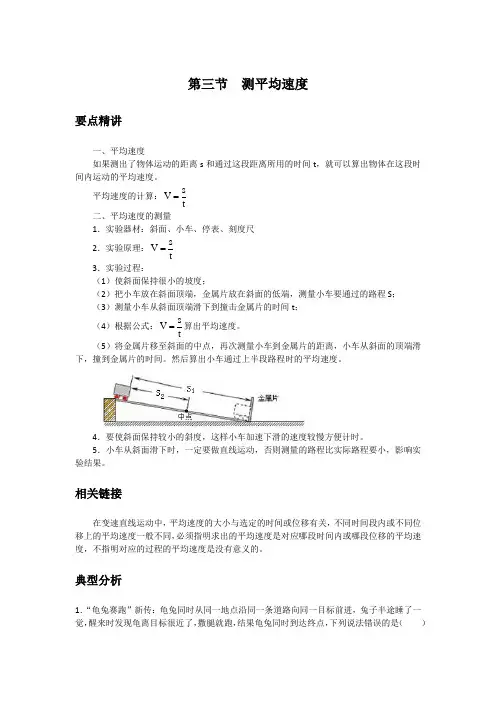

平均速度的计算:s Vt =二、平均速度的测量1.实验器材:斜面、小车、停表、刻度尺2.实验原理:s Vt =3.实验过程:(1)使斜面保持很小的坡度;(2)把小车放在斜面顶端,金属片放在斜面的低端,测量小车要通过的路程S;(3)测量小车从斜面顶端滑下到撞击金属片的时间t;(4)根据公式:sVt=算出平均速度。

(5)将金属片移至斜面的中点,再次测量小车到金属片的距离,小车从斜面的顶端滑下,撞到金属片的时间。

然后算出小车通过上半段路程时的平均速度。

4.要使斜面保持较小的斜度,这样小车加速下滑的速度较慢方便计时。

5.小车从斜面滑下时,一定要做直线运动,否则测量的路程比实际路程要小,影响实验结果。

相关链接在变速直线运动中,平均速度的大小与选定的时间或位移有关,不同时间段内或不同位移上的平均速度一般不同,必须指明求出的平均速度是对应哪段时间内或哪段位移的平均速度,不指明对应的过程的平均速度是没有意义的。

典型分析1.“龟兔赛跑”新传:龟兔同时从同一地点沿同一条道路向同一目标前进,兔子半途睡了一觉,醒来时发现龟离目标很近了,撒腿就跑,结果龟兔同时到达终点,下列说法错误的是()A.在这段时间内,龟兔的平均速度相等B.在这段路程内,龟兔的平均速度相等C.在兔子睡觉前一段时间内,龟兔的平均速度不相等D.无论如何,兔子的平均速度大于龟的平均速度【答案】D【解析】在兔子睡觉之前,兔子和乌龟运动的时间相同,乌龟通过的路程少,所以兔子的平均速度大;在整个过程中,兔子和乌龟通过的路程相同,用的时间相同,所以兔子和乌龟的平均速度相等;因此ABC说法正确;D的说法错误。

2.以“城市•让生活更美好”为主题的上海世博会于2010年5月1日拉开帷幕。

同在N城工作的小王和小林结伴自己开车一起去看世博会。

如图所示为他们在某一十字路口等红、绿灯后再次启动过程的频闪照片。

初中物理实验测量平均速度

初中物理实验:测定平均速度

一.实验目的:测定小车的平均速度

二.实验器材:停表、带刻度的木板(或轨道小车)、小车、弹簧片、木块、刻度尺

三.实验操作要求

1.检查器材。

2.将木板用木块组装成斜面(倾角控制在20o以内),将弹簧片固定在斜面底端。

3.将小车从斜面顶端由静止滑下,并开始计时;小车到达斜面底端停止计时。

4.记录小车的运动时间,测量小车运动的路程。

5.重复步骤2-4,进行第二次测量

6.分别计算两次小车的平均速度

7.整理器材、摆放整齐。

四.记录和结论:

物理量路程s 时间t

平均速度

第一次

第二次

五.反思与拓展

两次测量所取的路程不同,小车的平均速度相同吗。

测量平均速度初中教案

测量平均速度初中教案教学目标:1. 了解平均速度的概念及其计算方法。

2. 学会使用测量工具(如秒表、卷尺等)进行速度的测量。

3. 能够运用平均速度的概念解决实际问题。

教学重点:1. 平均速度的概念及其计算方法。

2. 测量工具的使用。

教学难点:1. 平均速度的计算。

2. 测量工具的精确使用。

教学准备:1. 教学课件或黑板。

2. 秒表、卷尺等测量工具。

3. 实际场景图或视频(如跑步、骑车等)。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 利用课件或黑板,展示一些实际场景图或视频,如跑步、骑车等。

2. 引导学生思考:如何计算这些运动物体的速度?二、新课讲解(15分钟)1. 介绍平均速度的概念:物体在一段时间内所走路程与时间的比值。

2. 讲解平均速度的计算方法:平均速度 = 总路程 / 总时间。

3. 举例说明如何计算平均速度,并引导学生理解平均速度的概念。

三、实践操作(15分钟)1. 学生分组,每组选择一种运动方式(如跑步、骑车等)。

2. 每组设计一个实验,测量运动物体的平均速度。

3. 学生使用秒表、卷尺等测量工具,进行实验测量。

4. 记录实验数据,并计算平均速度。

四、总结与拓展(15分钟)1. 学生汇报实验结果,分享测量过程中遇到的问题及解决方法。

2. 教师总结实验结果,强调测量工具的使用注意事项。

3. 引导学生思考:如何提高测量精度?4. 提出一些实际问题,让学生运用平均速度的概念解决。

五、课堂小结(5分钟)1. 回顾本节课所学内容,总结平均速度的概念及其计算方法。

2. 强调测量工具的使用重要性,提醒学生注意测量精度。

教学反思:本节课通过实际场景的引入,引导学生思考如何计算运动物体的速度,进而引入平均速度的概念。

通过分组实验,让学生亲自动手测量,提高学生的实践操作能力。

在实验过程中,教师要注意观察学生的操作是否规范,及时给予指导和纠正。

在总结与拓展环节,引导学生思考如何提高测量精度,并运用平均速度的概念解决实际问题。

初中物理备课参考 测量平均速度

30km/h,后 40 分钟内的速度是 60Km/h,则该汽车在这 1 小时内的平均速度是( )

A.35km/h

B.40km/h

C.45km/h

D.50km/h

【答案】D

【解析】已知:v1 30km/h

1 t1 20min 3 h v2 60km/h t2 40min

2 3

h

1

3

2

3

1 小时内的平均速度:v 1

位置

起点

A

B

C

D

时间/s

0

0.2

0.4

0.6

0.8

路程/m

0

1

4

9

全程的平均 速度/m.s-1 【答案】16;20 【解析】由图可知第三个 0.2s 到达第 9 格,第四个 0.2s 到达 16 格(16m);

已知:s==16m t=0.8s,

全程的平均速度:v s 16m 20m/s t 0.8s

A.在这段时间内,龟兔的平均速度相等

B.在这段路程内,龟兔的平均速度相等

C.在兔子睡觉前一段时间内,龟兔的平均速度不相等

D.无论如何,兔子的平均速度大于龟的平均速度

【答案】D

【解析】在兔子睡觉之前,兔子和乌龟运动的时间相同,乌龟通过的路程少,所以兔子的平

均速度大;在整个过程中,兔子和乌龟通过的路程相同,用的时间相同,所以兔子和乌龟的

C. 2v1v2 v1 v2

s 小明在前半段路程用的时间:t1 2 s

v1 2v1

s 小明在后半段路程用的时间:t2 2 s

v2 2v2

D. v1v2 v2 v1

小明走完全程的时间:v2 t t1 t2

s

s

八年级物理上册《测量平均速度》教案、教学设计

c.请举例说明,为什么在计算平均速度时,需要考虑总路程和总时间?

5.预习下一节课内容,了解加速度的概念及其计算方法,为课堂学习做好准备。

作业布置要求:

1.学生需独立完成作业,诚实守信,不得抄袭他人答案。

2.作业完成过程中,要注意书写规范,保持卷面整洁。

八年级物理上册《测量平均速度》教案、教学设计

一、教学目标

(一)知识与技能

1.理解并掌握平均速度的定义,能够运用平均速度的公式进行计算。

2.学会使用秒表、刻度尺等工具进行实验,测量物体在不同时间间隔内的平均速度。

3.能够分析并解决与平均速度相关的问题,将理论知识运用到实际情境中。

4.了解影响物体运动速度的因素,如路程、时间等,并能够对这些因素进行简单的分析。

5.知识巩固:通过解答问题、练习题等形式,巩固学生对平均速度知识的掌握。

6.总结与反思:对本节课的学习内容进行总结,让学生谈谈自己的收获和感受,教师给予及时反馈。

7.课后作业:布置与平均速度相关的练习题,巩固所学知识。

二、学情分析

八年级的学生已经具备了一定的物理知识基础,对速度的概念有初步的了解,但平均速度的计算及其在实际生活中的应用对他们来说仍有一定难度。在教学方法上,他们更倾向于直观、生动的教学方式,喜欢通过动手实践来探究物理现象。此外,学生在小组合作中表现出较强的团队意识和合作精神,但在数据分析、解决问题的能力上还有待提高。针对这些情况,教师在教学过程中应注重以下几点:

1.导入:通过提问方式,引导学生回顾之前学习的速度知识,为新课的学习做好铺垫。

2.知识讲解:详细讲解平均速度的定义、计算公式,以及影响平均速度的因素。

初二物理教案测量平均速度

初二物理教案测量平均速度物理老师上课前都会做教案,可以更好的准确的把握好课堂上的时间,初二物理教案怎么做呢?下面店铺为你整理了初二物理教案,希望对你有帮助。

初二物理测量平均速度教案【教学目标】知识目标和能力目标1.会使用表、刻度尺测量平均速度.2.正确观察和测量平均速度.情感目标1.通过实验养成认真细致的行为习惯和实事求是的精神.2.通过实验养成和其他同学合作的意识.教学建议教材分析教材设计实验来巩固平均速度的知识,练习用钟表测时间,用刻度尺测长度,选用的器材简单,木块、斜面和小车,在斜面的中间放上铁片,用来划分两段路程,在小车或小球撞击到铁片上时能记录时间,两段时间之和就是小车在斜面上的总路程所通过的时间.教材要求学生计算前半程、后半程、总程的平均速度,应当严格按照平均速度的计算公式计算,在计算中复习物理计算的步骤.教法建议用实验法教学,观察实验仪器,看各部分的在实验中的作用,并分析实验的过程中需要测量的物理量和如何测量该物理量,实验表格中的数据对应着哪步的测量结果.要分小组做实验,增强学生的合作意识和合作能力,小组可以有发令成员,负责使小组各位准备完善后统一进行实验.有手持小车准备实验的成员,当听到发令后进行实验,有记录成员,当小车到达铁片时,听到撞击声就记录钟表所用的时间,并记录在表格中,三个成员共同完成本实验.还可以在条件较好的学校、学生中使用其他的方法,例如可以让学生自行设计实验的过程,只要能完成测量平均速度的目的就可以采用.充分发挥学生的创造能力.初二物理测量平均速度教案【教学单元分析】实验要求学生会用钟表和刻度尺正确测量时间、距离,并求出平均速度,同时加深对平均速度的理解,对于实验器材可以自行选择.将数据填入表格中,计算三个阶段的平均速度,如果用停表计时,可以用教材中的表格,如果用钟表计时,应当将运动时间改为三个栏目“计时开始、计时结束、运动时间”,再分别计算出运动时间.对于时间的测量,应当进行适当的练习,经过几次实验,时间就会测得准确些.初二物理测量平均速度教案【教学过程分析】一.实验指导小车的坡度要很小,小车在斜面的运动时间就会较长,测量时间增长,最后结果的误差就会减小.金属片放在斜面的中间,测量出斜面的总长,则前半程、后半程和全程的距离都可以得到.二.表格设计提供一个表格供参考路程运动时间平均速度计时开始计时结束运动时间s1=t11=t12=t13=v1=s2=t21=t22=t23=v2=s= t=v=三.实验过程辅导测量平均速度的原理、实验器材可以让学生说明,指出长度、时间的测量可以用测量工具直接测量,而速度测量需要测量长度和时间再根据速度公式计算,所以实验原理是速度的公式,由公式也可以看出实验器材是钟表和刻度尺.平均速度测量,实验难点是计时结束以听到撞击声为准,即听到声音的同时记录结束时刻,注意学生区分时刻和时间的概念,时刻是结束或开始时刻在时间轴上的位置,而运动时间是这两个时刻之间的在时间轴上的长度,所以表格中的t13=t12-t11,t23=t22-t21.平均速度的计算,注意物理量的对应, .而决定不能认为,可以让学生分析两个问题以加深理解:1.某运动过程中,行驶的路程前半程的速度是10m/s,后半程是20m/s,计算全程的平均速度.2.某运动过程中,前半段时间行驶的速度是10m/s,后半段时间行驶的速度20m/s,计算全程的平均速度.对于问题1,全程的平均速度是:对于问题2:全程的平均速度是:初二物理测量平均速度教案【板书设计】探究活动初二物理测量平均速度教案【课题】调查在交通规章制度中,对速度的限定初二物理测量平均速度教案【组织形式】学生小组初二物理测量平均速度教案【教师辅导参考方案】1.我国不同的公路、铁路(两者都分不同的级别)中对速度的要求.2.对于同一种路面,各个国家的规定是否相同,分析其特点.3.其他相关的问题,例如某路面超速的处罚是什么.初二物理测量平均速度教案【评价】1.从网上学习的小组,列出学习过程.2.在实际调查中,小组如何分工协作的,写出各个成员的任务列表.3.学生是否提出了创新问题.。

初中测平均速度教案

教案:初中物理——测平均速度一、教学目标1. 让学生掌握平均速度的概念,理解平均速度的计算公式。

2. 培养学生运用物理学知识解决实际问题的能力。

3. 培养学生动手实验、观察、分析数据的能力。

二、教学内容1. 平均速度的定义及计算公式2. 测量物体平均速度的实验方法3. 数据分析及结论三、教学重点与难点1. 重点:平均速度的概念及计算公式的应用。

2. 难点:测量物体平均速度的实验方法及数据分析。

四、教学过程1. 导入新课通过提问方式引导学生回顾速度的概念,进而引入平均速度的学习。

2. 讲解平均速度讲解平均速度的定义,结合实际例子让学生理解平均速度的概念。

给出平均速度的计算公式,并进行解释。

3. 实验演示演示如何测量物体的平均速度,讲解实验步骤、注意事项。

4. 学生动手实验学生分组进行实验,测量物体的平均速度。

教师巡回指导,解答学生疑问。

5. 数据分析学生根据实验数据,计算物体的平均速度。

教师引导学生分析数据,探讨实验结果。

6. 总结与拓展总结本节课所学内容,强调平均速度的概念及计算公式。

布置课后作业,让学生运用所学知识解决实际问题。

五、教学评价1. 课堂讲解:评价学生对平均速度概念的理解程度。

2. 实验操作:评价学生在实验过程中的动手能力及观察能力。

3. 数据分析:评价学生运用物理学知识解决实际问题的能力。

4. 课后作业:评价学生对课堂所学知识的掌握程度。

六、教学反思本节课通过讲解、实验、数据分析等方式,让学生掌握平均速度的概念及计算公式。

在实验过程中,要注意引导学生观察、记录数据,培养学生的实验操作能力。

在数据分析环节,让学生运用所学知识解决实际问题,提高学生的综合素质。

总体来说,本节课教学目标基本达成,但在课堂讲解方面仍有待提高。

今后教学中,要加强课堂互动,提高学生的学习兴趣。

八年级上册物理《测量平均速度》教案

八年级上册物理《测量平均速度》教案人教版八年级上册物理《测量平均速度》教案作为一位无私奉献的人民教师,就有可能用到教案,教案是备课向课堂教学转化的关节点。

那么应当如何写教案呢?以下是小编为大家整理的人教版八年级上册物理《测量平均速度》教案,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

人教版八年级上册物理《测量平均速度》教案1教学目标1.了解声音的特性。

知道声音的音调跟发声体的振动频率有关,知道响度跟发声体的振幅有关,知道不同发声体发出声音的音色不同。

2.通过实验进一步了解和学习研究物理问题的方法:控制变量法和转换法。

3.通过身边丰富多彩的发声现象,激发学生学习物理的兴趣。

教学重难点教学重点:学会用刻度尺和秒表测平均速度、加深对平均速度的理解,教学难点:组织实施教学目标教学工具多媒体教学过程情景导入教师演示让小车从斜面顶端滑到底端,学生观察,教师提出问题:小车从斜面上滑下,做的是什么运动?在物理学中,用什么描述变速运动物体的快慢程度?如何计算一个做变速运动的物体在运动时间内的平均速度?学生正确回答后,教师引出课题,这节课我们测量物体运动时的平均速度。

问题导入小明放学回家骑车行驶在斜坡上,感觉车越往下运动速度越快。

小明想:车在斜坡上向下运动的速度究竟有没有变化呢?能否设计一个类似实验来研究呢?推进新课一、实验准备学生自学要求学生阅读课本第23页内容,然后教师要求学生明确该实验目的、实验原理、实验器材。

交流总结:本节实验目的是练习用刻度尺和秒表测量变速运动物体的平均速度;实验依据的.原理是t=,需要测量的是运动小车通过的路程和通过这段路程所用的时间。

主要有下列实验器材:使用刻度尺前要观察刻度尺的零刻度线、量程和分度值,使用时要“放好”“读对”“记全”。

使用停表前应观察秒表的分度值、量程和零刻线。

使用秒表的方法:第一次按动——启动,长短指针开始转动;第二次按动——暂停,长短指针暂时停止转动;第三次按动——回零,长短指针迅速回到零点。

测量平均速度实验报告

年级:八年级姓名:日期:9、5地点:物理实验室

实验名称:测量平均速度

一、实验目的:测量小车的平均速度

二、实验仪器和器材.

停表,带刻度的木板(或轨道小车),小车,弹簧片,木块,刻度尺。

三、实验原理:.

速度=路程/时间(v=s/t)

四、实验步骤或内容:.

1.检查器材。

2.将木板用木块组装成斜面(倾角控制在20o以内),将弹簧片固定在斜面底端。

15

6.7

3.将小车从斜面顶端由静止滑下,并开始计时,小车到达斜面底端停止计时。

4.记录小车的运动时间,测量小车运动的路程。

5.重复步骤2-4,进行第二次测量。

6.分别计算两次小车的平均速度。

7.整理器材、摆放整齐。

五、实验记录与结论

物理量

路程s/cm

时间t/s

平均速度/ (cm/s)

第一次

50

10

5

第二次

100பைடு நூலகம்

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第4节测量平均速度

课程标准要求

一、知识与技能

1.学会用停表和刻度尺正确地测量时间、距离,并求出平均速度。

2.加深对平均速度的理解。

二、过程与方法

1.掌握使用物理仪器——停表和刻度尺的基本技能。

2.体会设计实验、实验操作、记录数据、分析实验结果的总过程。

三、情感、态度与价值观

1.通过实验激发学生的学习兴趣,培养学生认真仔细的科学态度,正确、实事求是测量和记录数据的良好作风。

2.逐步培养学生学会写简单的实验报告。

教材内容全解

一、平均速度

1.生活中变速运动比较常见,我们所说的速度,多数情况下指的是平均速度。

平均速度表示运动物体在某段时间内(或某段路程内)的快慢程度。

如果测出了物体运动的距离s和通过这段距离所用的时间t,就可以算出物体在这段时间内运动的平均速度。

2.平均速度的计算:

s v

t =

二、平均速度的测量

1.实验器材:斜面、小车、停表、刻度尺

2.实验原理:

s v

t =

3.实验过程:

(1)使斜面保持很小的坡度;

(2)把小车放在斜面顶端,金属片放在斜面的低端,测量小车要通过的路程S;(3)测量小车从斜面顶端滑下到撞击金属片的时间t;

(4)根据公式:

s

v

t

=算出平均速度。

(5) 将金属片移至斜面的中点,再次测量小车到金属片的距离,小车从斜面的顶端滑下,

撞到金属片

的时间。

然后算出小车通过上半段路程时的平均速度。

1.停表的使用:第一次按下时,表针开始转动(启动);第二次按下时,表针停止转动(停止);第三次按下时,表针弹回零点(回表)。

读数:表中小圆圈的数字单位为min ,大圆圈的数字单位为s 。

2.测量原理:平均速度计算公式v=s t

典型例题剖析

以“城市•让生活更美好”为主题的上海世博会于2010年5月1日拉开帷幕。

同在N 城工作的小王和小林结伴自己开车一起去看世博会。

如图所示为他们在某一十字路口等红、绿灯后再次启动过程的频闪照片。

该车从图示起点处(车头所对的零刻度线位置)由静止开始出发,同时,摄像头开始拍照,以后车沿直线向右运动的过程中,照相机每隔0.2s 曝光一次。

仔细观察频闪照片,如果该车照此规律从起点运动0.8s 到达D 处。

填写表格中所缺的数据(不需要估读)。

【答案】16;20

【解析】由图可知第三个0.2s 到达第9格,第四个0.2s 到达16格(16m );

已知:s==16m t=0.8s ,

全程的平均速度:1620/0.8s m v m s t s

=

==

直接通过观察图形,运用刻度尺的读数方法即可得到缺少的数据;确定总路程和用的时间,利用速度公式求全程的平均速度。

中考考点对接

(2008常州)“龟兔赛跑”新传:龟兔同时从同一地点沿同一条道路向同一目标前进,兔子半途睡了一觉,醒来时发现龟离目标很近了,撒腿就跑,结果龟兔同时到达终点,下列说法错误的是( )

A .在这段时间内,龟兔的平均速度相等

B .在这段路程内,龟兔的平均速度相等

C .在兔子睡觉前一段时间内,龟兔的平均速度不相等

D .无论如何,兔子的平均速度大于龟的平均速度 【答案】D

【解析】在兔子睡觉之前,兔子和乌龟运动的时间相同,乌龟通过的路程少,所以兔子的平均速度大;在整个过程中,兔子和乌龟通过的路程相同,用的时间相同,所以兔子和乌龟的平均速度相等;因此ABC 说法正确;D 的说法错误。

本题考查了平均速度和比较物体运动快慢的方法。

在时间相同的情况下比较运动路程的长短,路程长的运动的快;在路程相同的情况下比较运动时间的长短,运动时间短的运动的快。

(2008苏州)一辆汽车从甲地驶往乙地,共用了一个小时时间,前20分钟内的平均速度是30km/h ,后40分钟内的速度是60Km/h ,则该汽车在这1小时内的平均速度是( ) A .35km/h B .40km/h C .45km/h D .50km/h 【答案】D

【解析】已知:130/v km h = 1120min 3t h ==

260/v km h =2240min 3t h == 前20分钟走过的路程:1111

30/103s v t km h h km ==⨯=

后40分钟走过的路程:2222

60/403

s v t km h h km ==⨯=

1小时内的平均速度:1

2104050/1s s s km km

v km h t t h

++==== 平均速度是指物体在一段时间内运动的平均快慢程度,要用总路程除以总时间,不是速度的

平均值。

知识能力提升

小明去上学,以v 1的速度走过一半路程后,再以v 2的速度跑过后一半路程,则他在全程的

平均速度为( ) A .

122v v + B. 212()v v - C. 12122v v v v + D. 1221

v v

v v - 【答案】C

【解析】假设全程的距离是S

小明在前半段路程用的时间:11122s

s

t v v ==

小明在后半段路程用的时间:222

22s

s

t v v ==

小明走完全程的时间:2v 12121212

222v v s s

t t t s v v v v +=+=

+= 小明走完全程的平均速度:21212

2

22vv s s

v v v t v v s vv =

==

++ 平均速度不是速度的平均,不等于速度的平均值。

而是总路程和总时间的比值,即根据

s v t =

总

总

计算平均速度。