中国近代史发展概况

中国近代史内容概括

中国近代史是从1840年开始到1949年结束的历史。

这个时期是中国逐渐沦为半殖民地半封建社会的历史,也是中国人民追求国家独立和民族复兴的历史。

中国近代史可以分为前后两个阶段。

从1840年鸦片战争到1919年五四运动前夕是旧民主主义革命阶段,从1919年五四运动到1949年中华人民共和国成立前夕是新民主主义革命阶段。

在旧民主主义革命阶段,中国面临了西方列强的侵略和压迫,签订了一系列不平等条约,使中国丧失了更多的主权和领土。

同时,一些爱国的知识分子开始觉醒,他们把目光投向国门之外,开始了“师夷长技”的探索。

在新民主主义革命阶段,中国经历了北洋军阀时期、国民政府时期等不同的政权形式。

在这个时期,中国人民进行了长期的斗争,推翻了帝国主义和封建主义的统治,实现了国家的独立和民族的解放。

在整个中国近代史中,中国人民为摆脱外国资本主义和本国封建主义的压迫,进行了长时期的、不屈不挠的斗争。

这些斗争包括农民起义、民族革命、民主革命等。

在这个过程中,一些杰出的民族精英如魏源、康有为、孙中山等领导了反对外来侵略、争取民族独立和解放的斗争。

总之,中国近代史是中国历史上的一个重要时期,它见证了中国的衰落和崛起,也见证了中国人民的奋斗和牺牲。

在这个时期中,中国人民通过不断的斗争和探索,最终实现了国家的独立和民族的解放。

中国近代史发展历程

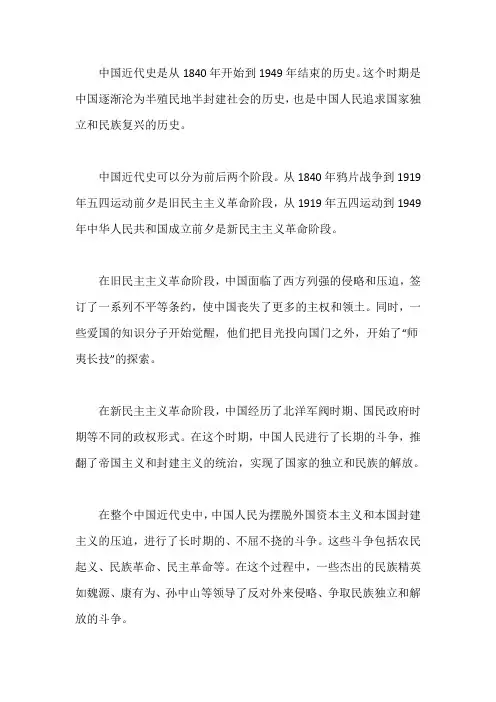

一、禁烟运动的胜利,维护了中华民族的尊严和利益。它展示了中华 民族反对外来侵略的决心, 1839年林则徐虎门销烟的胜利是第一次 鸦片战争的导火线。对中国人民抗击外来有着标志性的意义。 二、1840年鸦片战争爆发,标志着中国近代史的开端。1842年,英国 强迫清政府签订了《中英南京条约》,中国的独立和领土完整开始遭 到破坏,从封建社会开始沦为半殖民地半封建社会。战争中,一些爱 国知识分子惊醒了,一股“向西方学习”的新思潮萌发了。 三、1856-1860年的第二次鸦片战争,是英、法为了扩大侵略权益而 发动的侵华战争,美俄坐收渔人之利。四国强迫清政府签订的《天津 条约》、《北京条约》等,是中国丧失了更多的领土和主权,外国侵 略势力扩大到沿海各省和长江中下游地区。中国社会的半殖民地化程 度,进一步加深了。

1946年6月至1947年6月,人

民解放军处于战略防御阶段,战 争主要在解放区进行。

从1947年7月起,人民解放军

由战略防御转入战略进攻,以主 力打到外线去,将战争引向国民 党统治区,在外线大量歼敌,迅

第一次国共合作

辛亥革命后,资产阶级革命派继续领导了二次革命、护国护法运

动等一系列革命。但是由于缺乏先进革命思想领导、不敢提出反抗帝国 主义侵略等原因均告失败。1923年前后,孙中山接受共产国际和中国共

产党的帮助,形成新三民主义,第一次国共合作实现。开始共同领导中

国革命,最终掀起了以北伐战争为核心的新一轮革命高潮,基本推翻了 北洋军阀的统治。但是由于国民党右派叛变革命,第一次国共合作破裂 。

抗日战争

自1931年九一八事变爆发,日本帝国主

在整个太平洋战场上

,中国作为主要战场, 钳制了日军的60%兵力 。一直到1945年,中国 人民坚持了八年抗战。 1945年8月15日,日本天 皇宣布无条件投降。9月 9日日本正式对中国战区 投降,并签署投降书, 抗日战争胜利结束。

中国近代化(现代化)的发展历程

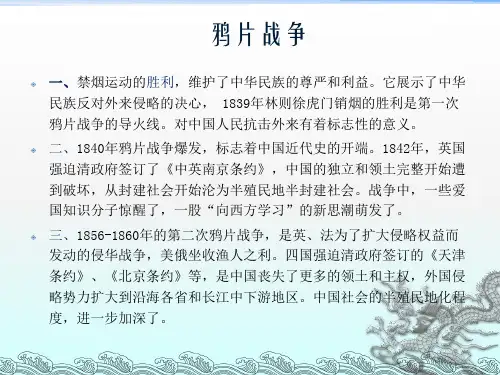

中国近代化(现代化)的发展历程一、中国近现代化的发展历程1、起步阶段(1840~1895年)担负近代化任务的主角是地主阶级洋务派,主要在经济领域①政治上:洋务派坚持“中学为体,西学为用”,并未将政治体制的近代化提上议事日程②经济上:洋务派领导了洋务运动,民族资产阶级开始创办近代工业。

③阶级关系上:无产阶级和资产阶级产生,资产阶级作为独立的力量登上历史舞台。

④思想文化上:地主阶级改革派林则徐、魏源“师夷长技以制夷”,主张向西方学习;洋务派创办新式学堂,培养科技人才,派人出国留学。

⑤军事领域:洋务派创办近代军事工业,⑥外交领域:总理衙门的建立,标志着中国外交由传统的理藩外交向近代外交转变。

2、整体发展阶段(1895~1927年)担负近代化任务的主角是资产阶级,近代化在经济、政治、文化领域的全面展开。

①政治上:政治体制的近代化有了重大突破。

资产阶级维新派掀起维新变法运动,想在中国建立君主立宪制。

资产阶级革命派发动了辛亥革命,推翻了封建君主专制制度,建立起资产阶级共和国;颁布了中国近代史上第一部资产阶级性质的民主宪法《中华民国临时约法》,开展反对北洋军阀统治的斗争。

②经济上:民族资本主义发展。

一是甲午战争以后民族工业初步发展,二是辛亥革命后和一战期间民族工业出现短暂的春天。

③思想文化上:维新思想与顽固派的论战、革命派与保皇派的论战、新文化运动的产生等,民主主义思想广泛传播,民主共和观念深入人心。

初步具有共产主义思想的知识分子大力宣传马克思主义,创立了中国共产党。

3、曲折前进阶段(1927~1949年)在阶级斗争和民族斗争极为尖锐复杂的历史环境下,中国近代化的进程几乎陷入绝境。

但中国无产阶级开始担负起中国近代化的任务,中国近代化进入全新发展阶段。

①经济上,国民政府统治前期,实行了国民经济建设运动,推动了经济领域近代化进程,但官僚资本的形成和垄断,又使民族工业的发展日益萎缩。

抗战期间,原有的工业在日本侵略下遭到严重摧残。

中国近代史发展历程详解

中国殖民地半殖民地开端

两次鸦片战争、甲午中日战争、八国联军侵华战争以及《南京 条约》、《天津条约》、《北京条约》、《马关条约》、《辛丑条约》 一系列条约的签订使得中国一步步沦为半殖民地半封建社会。《辛丑

条约》签订使得中国半殖民地半封建社会的形态完全形成,于此同时

中国人民奋起反抗侵略。

辛亥革命与君主专制制度的终结

行,毛泽东在天安门城楼上向全世界庄严 宣布:“中国人民共和国中央人民政府今 天成立了。”新中国的成立,标志着中国 近代史结束,标志着中国半殖民地半封建 社会的结束。

Байду номын сангаас

中国人民经过一百多年的英勇斗争,终

于推翻了帝国主义、封建主义和官僚资本

义的统治,取得新民主主义革命的胜利,

中国人民从此站起来了,成了国家的主人 。中国的历史进入一个新纪元。

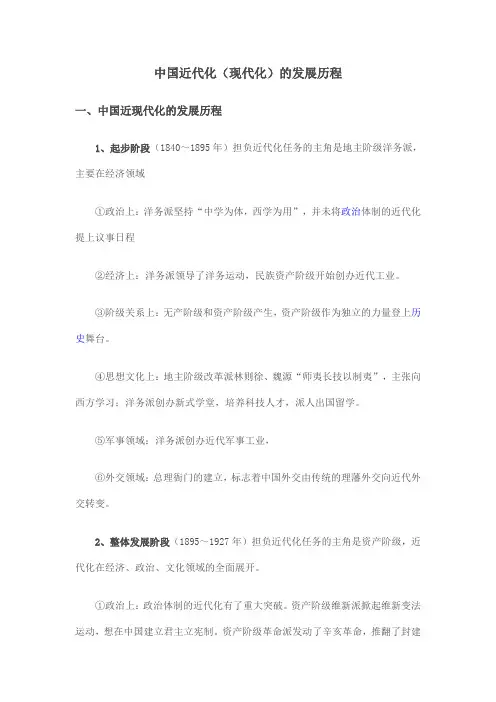

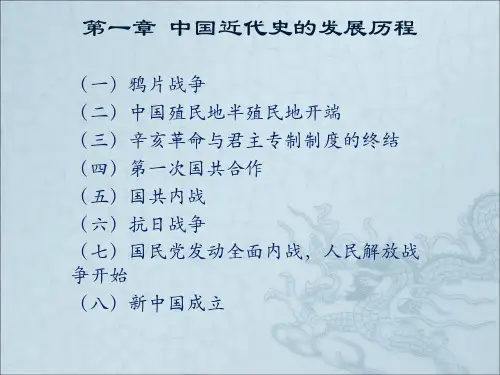

第一章 中国近代史的发展历程

(一)鸦片战争 (二)中国殖民地半殖民地开端 (三)辛亥革命与君主专制制度的终结 (四)第一次国共合作 (五)国共内战 (六)抗日战争 (七)国民党发动全面内战,人民解放战 争开始 (八)新中国成立

鸦片战争

一、禁烟运动的胜利,维护了中华民族的尊严和利益。它展示了中华 民族反对外来侵略的决心, 1839年林则徐虎门销烟的胜利是第一次 鸦片战争的导火线。对中国人民抗击外来有着标志性的意义。 二、1840年鸦片战争爆发,标志着中国近代史的开端。1842年,英国 强迫清政府签订了《中英南京条约》,中国的独立和领土完整开始遭 到破坏,从封建社会开始沦为半殖民地半封建社会。战争中,一些爱 国知识分子惊醒了,一股“向西方学习”的新思潮萌发了。 三、1856-1860年的第二次鸦片战争,是英、法为了扩大侵略权益而 发动的侵华战争,美俄坐收渔人之利。四国强迫清政府签订的《天津 条约》、《北京条约》等,是中国丧失了更多的领土和主权,外国侵 略势力扩大到沿海各省和长江中下游地区。中国社会的半殖民地化程 度,进一步加深了。

中国近代史发展历程

国共内战

在国民党反动派的屠刀下,1927年8月1日,中国共产党领导发起“八

一南昌起义”,打响了武装反抗国民党反动派的第一枪。在城市中心论 的指导下南昌起义、广州起义、秋收起义均失败。在危急关头,毛泽东

领导秋收起义余部转向井冈山,开辟井冈山根据地,开创了“农村包围

城市”的工农武装割据道路。并迅速发展壮大。这时,由于受王明“左 ”倾思想的影响,中央革命根据地第五次反“围剿”失败,红军不得不 战略转移,开始长征。1936年10月,三大主力红军在甘肃会宁会师,标 志着二万五千里长征胜利结束。为中国革命保留了革命火种。

抗日战争

自1931年九一八事变爆发,日本帝国主

在整个太平洋战场上

,中国作为主要战场, 钳制了日军的60%兵力 。一直到1945年,中国 人民坚持了八年抗战。 1945年8月15日,日本天 皇宣布无条件投降。9月 9日日本正式对中国战区 投降,并签署投降书, 抗日战争胜利结束。

义开始了侵华战争。1937年,卢沟桥事变和 “八一三事变”先后爆发,全面侵华战争 爆发,第二次国共合作实现,中国人民开 始了全面抗战。

1946年6月至1947年6月,人

民解放军处于战略防御阶段,战 争主要在解放区进行。

从1947年7月起,人民解放军

由战略防御转入战略进攻,以主 力打到外线去,将战争引向国民 党统治区,在外线大量歼敌,迅

新中国成立

1949年10月1日,开国大典在北京隆重举

新中国的成立标志着 中国从此走上了独立、 民主、统一的道路,开 始了向社会主义过渡的 新时期。

第一章 中国近代史的发展历程

(一)鸦片战争 (二)中国殖民地半殖民地开端 (三)辛亥革命与君主专制制度的终结 (四)第一次国共合作 (五)国共内战 (六)抗日战争 (七)国民党发动全面内战,人民解放战 争开始 (八)新中国成立

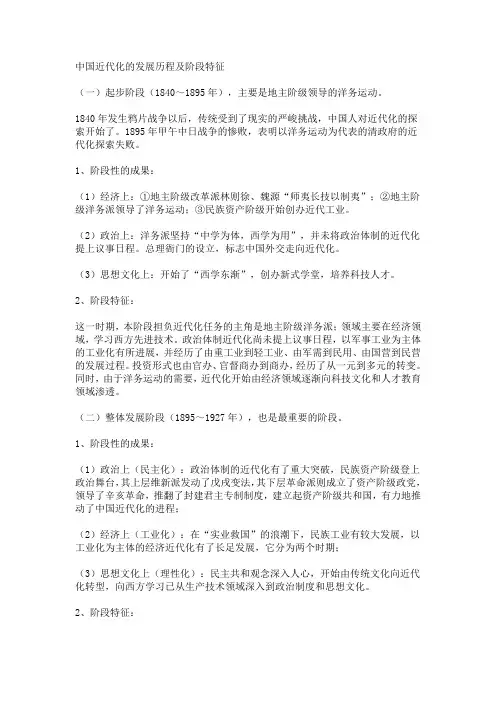

中国近代化的发展历程及阶段特征

中国近代化的发展历程及阶段特征(一)起步阶段(1840~1895年),主要是地主阶级领导的洋务运动。

1840年发生鸦片战争以后,传统受到了现实的严峻挑战,中国人对近代化的探索开始了。

1895年甲午中日战争的惨败,表明以洋务运动为代表的清政府的近代化探索失败。

1、阶段性的成果:(1)经济上:①地主阶级改革派林则徐、魏源“师夷长技以制夷”;②地主阶级洋务派领导了洋务运动;③民族资产阶级开始创办近代工业。

(2)政治上:洋务派坚持“中学为体,西学为用”,并未将政治体制的近代化提上议事日程。

总理衙门的设立,标志中国外交走向近代化。

(3)思想文化上:开始了“西学东渐”,创办新式学堂,培养科技人才。

2、阶段特征:这一时期,本阶段担负近代化任务的主角是地主阶级洋务派;领域主要在经济领域,学习西方先进技术。

政治体制近代化尚未提上议事日程,以军事工业为主体的工业化有所进展,并经历了由重工业到轻工业、由军需到民用、由国营到民营的发展过程。

投资形式也由官办、官督商办到商办,经历了从一元到多元的转变。

同时,由于洋务运动的需要,近代化开始由经济领域逐渐向科技文化和人才教育领域渗透。

(二)整体发展阶段(1895~1927年),也是最重要的阶段。

1、阶段性的成果:(1)政治上(民主化):政治体制的近代化有了重大突破,民族资产阶级登上政治舞台,其上层维新派发动了戊戌变法,其下层革命派则成立了资产阶级政党,领导了辛亥革命,推翻了封建君主专制制度,建立起资产阶级共和国,有力地推动了中国近代化的进程;(2)经济上(工业化):在“实业救国”的浪潮下,民族工业有较大发展,以工业化为主体的经济近代化有了长足发展,它分为两个时期;(3)思想文化上(理性化):民主共和观念深入人心,开始由传统文化向近代化转型,向西方学习已从生产技术领域深入到政治制度和思想文化。

2、阶段特征:本阶段担负近代化任务的中坚力量是资产阶级;学习西方先进的科技文化与变革社会制度有机地结合在一起,中国近代化向前迈进了一大步。

中国近代史发展历程简述

中国近代史发展历程简述中国近代史的发展历程可以大致分为四个阶段:

(一)1840年至1842年,第一次鸦片战争爆发,标志着中国社会进入半殖民地半封建社会。

(二)1842年至1851年,太平天国运动爆发,是中国历史上规模最大的农民起义。

(三)1851年至1864年,捻军起义、云南回民起义等相继爆发,这些起义都给当时的统治者以沉重的打击。

(四)1864年至1895年,义和团运动、洋务运动等纷纷爆发,中国社会进入了一个动荡不安的时期。

中国近代史是一个动荡、矛盾、变革的时期,其间充满了政治的、经济的、文化的、思想的冲突和碰撞,但也是中国走向现代化和民族复兴的重要阶段。

形容中国近代史

形容中国近代史近代中国历史是一段波澜壮阔的历程,经历了近两个世纪的磨难与荣耀。

从晚清封建社会的衰败,到革命潮流的兴起,再到新中国的建立和改革开放的实施,中国的近代史充满了辛酸、奋斗与希望。

本文将从几个重要的时期来描述中国近代史的形态变迁。

一、晚清时期(1842年-1911年)晚清时期是中国近代史的起点,也是中国封建社会逐渐衰败和社会觉醒的时期。

在鸦片战争之后,中国被迫签署了一系列的不平等条约,国家处于半殖民地半封建的状态。

清政府的腐败和软弱无能导致社会矛盾日益尖锐,民族危机逐渐加深。

在这个时期,中国开始了一系列的变革尝试,如洋务运动、戊戌变法等,但由于内忧外患的影响,这些变革运动未能有效推进。

同时,也涌现了一批有识之士,积极探索中国救亡图存之道,如康有为、梁启超等人提倡的“新学”思潮。

二、辛亥革命(1911年)辛亥革命标志着中国社会主义革命的开始,推翻了清朝的统治,建立了中华民国。

辛亥革命的成功对中国历史产生了深远影响,开辟了中国近代史的新纪元。

辛亥革命的成功离不开中国人民和革命先驱们的顽强抗争,他们不仅推翻了满清政权,还为中国社会的进步奠定了坚实的基础。

然而,由于国内外各种复杂因素的影响,辛亥革命后的新中国时期并没有迅速实现国家稳定和社会繁荣。

三、国共内战与新中国的建立(1927年-1949年)国共内战是中国革命历史的重要阶段,同时也是中国共产党与中国国民党这两个主要政治力量之间的斗争。

内战期间,中国共产党领导的军队与国民党的军队展开了多次决定性战役。

内战期间,中国共产党凭借着坚定的信念和灵活的战略,不断推进革命事业。

最终,在1949年,中国共产党取得了决定性的胜利,建立了中华人民共和国,结束了旧中国时代。

四、改革开放与现代化建设(1978年至今)改革开放是中国近代史的重要一页,这标志着中国开始了一场关乎国家命运的伟大社会变革。

经济改革的开展使得中国的经济实力和国际地位得以迅速提升,中国逐渐地融入了全球化的潮流。

中国近代史发展历程

中国近代史的发展历程是什么?

1840年—1842年爆发第一次鸦片战争,中国与英中签订《南京条约》,是中国沦为半殖民地半封建社会。

1856年—1860年爆发第二次鸦片战争,签订《北京条约》、《天津条约》。

1883年—1885年中法战争,签订《中法条约》。

1894---1895,中日甲午战争,签订《马关条约》,加深了中国半殖民地半封建社会。

1900—1901,八国联军进北京,签订《辛丑条约》,中国完全沦为半殖民地半封建社会。

中国近代史是从第一次鸦片战争1840年到1949年南京国民党政权覆亡为止、中华人民共和国成立的历史。

历经清王朝晚期、中华民国临时政府时期、北洋军阀时期和国民政府时期,是中国半殖民地半封建社会逐渐形成到瓦解的历史。

中国近代史,是一部充满灾难、落后挨打的屈辱史,是一部中国人民探索救国之路,实现自由、民主的探索史,是一部中华民族抵抗侵略,打倒帝国主义以实现民族解放、打倒封建主义以实现人民富强的斗争史。

中国近代史可以分为两个阶段。

第一个阶段是从1840年鸦片战争到1919年五四运动前夕,是旧民主主义革命阶段;第二个阶段是从1919年五四运动到1949年中华人民共和国成立前夕,是新民主主义革命阶段。

中国近代史的发展历程

中国近代史的发展历程

中国近现代史的发展主要可以分为农耕社会、机器工业社会和互联网社会三个阶段。

农耕社会时期,中国先后有了从封建帝国到民国的政治剧变。

社会上,学问一发展,明清时期有大量经典著作出现,晚清时期开始从欧洲寻求机械知识,不断扩大视野和思想角度,进行科学创新,在国家统治、民众生活和社会发展等领域取得重大成就。

机器工业社会时期,中国走过由封闭到开放、从落后到发展的历程,整个社会迅速嶙峋地转型,把旧的经济发展模式改变,使得中国成为实现经济发展的绝佳平台。

在新的场景下,机器工业的发展最为突出,经历了技术的发展升级,推动中国走上急速发展的道路。

随着科技的发展,互联网技术在中国尤其发达,所谓互联网社会,指的是当今时代,网络技术日趋成熟,计算技术越来越便捷,互联网技术在中国全方位发挥作用,开展社会经济活动,实现数字化转型与文化创新,推动人民生活服务的改善,促进社会发展的深入推进。

中国近代史的发展,从农耕社会,到机器工业社会,再到互联网社会,展现了极大的变化,创造出人类发展史上的绚烂画卷,为新时代贡献着开拓未来的精彩。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第一章中国古代建筑发展概况第一节原始社会建筑第二节奴隶社会建筑第三节封建社会前期建筑第四节封建社会中期建筑第五节封建社会晚期建筑第一节原始社会建筑(六、七千年前——公元前21世纪)一.旧石器时期的建筑1.文化背景:上古传说有巢氏、燧人氏、伏羲氏、神农氏“中国”——尧舜禹时人们认为自己居住在世界的中心《山海经》“华夏”——春秋时中国人统称为“华”或者“诸华”,异族人称为“夷”中国西部称为夏,东部称“东夏” ——《中国通史》“朝代”——一个家族统治天下的一段时间逐鹿之战——迁徙、战争、聚合中产生具有多根系、多元性2.居住状况:•近水。

•洞口标高较高,避免水淹•洞口较为干燥,以利生存•洞口背寒风¡ª¡ª极少有朝向北方或东北方的•居住使用接近洞口部分,洞内低凹处埋死者原始社会的建筑处于胚胎期,对后来建筑影响很大,胚胎期研究应用于中西建筑之比较分析二.新石器时期的建筑遗存第二节奴隶社会建筑(B.C 21世纪——B.C 476年)一.夏(前21世纪——前16世纪)二.商(前16世纪~前11世纪)三.西周(前11世纪——前771年)一、夏(前21世纪¡ª¡ª前16世纪)二、商(前16世纪~前11世纪)1.历史背景•启——太康——后羿——仲康——“少康中兴”胤甲……商在东方强盛•商汤,西亳自称武王:农业进步,商业兴起王亥:牛车、货币、做买卖•盤庚抑奢,迁殷——纣王荒淫,被周武王灭。

2. 建筑状况:•宫殿、陵墓—居住、厚葬—等级制的结果例:河南偃师二里头、河南安阳小屯村•技术发展——永定柱、夯土技术科技:青铜器、骨器、皮革、酿酒、舟车、木工、织帛等世传技艺。

•茅茨土阶•艺术特征:青铜器、雷纹、云纹、甲骨文隶书、象形文字——方正、直线多而圆角少,首尾常露锋芒——线的艺术•建筑整齐方正,布局的结构美有所显露但不自觉。

传统院落式布局已具雏形。

三、西周(前11世纪——前771年)1. 历史文化背景:•世代重农—废除公田制,改收田祖—走向封建制•重礼。

宗法秩序:分封诸侯——等级制2.建筑状况:•<1>城市——“镐京”•<2>最早的四合院——山西岐山凤雏村遗址3.建筑技术:•湖北圻春干阑式建筑•斗的形象出现•瓦、排水管道的出现河南偃师二里头商代宫殿复原第三节封建社会前期建筑一、东周(前770——前476称为春秋,475——前280称为战国)秦、楚、齐、燕、赵、魏、韩1.历史文化背景:•田地私有制——诸侯国战争•天子失学,学在四夷——诸子百家,百家争鸣•先秦理性精神•老子将人还给自然,孔子将人还给社会——伦理理性的社会•色彩寓意“礼楹,天子丹,诸侯黑,大夫苍”3.建筑特征:•<1>防御性强•<2>礼制•<3>线的艺术:(北)理性对称(南)楚汉浪漫主义,绚烂、神仙世界二、秦(前221——前207)1. 阿房宫:上压天宫,下压黎庶2. 秦始皇修长城、修驰道。

3.临潼秦始皇陵:气势庞大,平面舒展,轴线对称三、汉(前206——公元220年)1.艺术风格:交融——开阔而奔放、自然拙朴、圆润、气魄恢弘庶2.建筑状况:•<1>长安城(相当于公元前4世纪罗马城2、5倍).•<2>单体建筑:•明堂辟雍•洛阳白马寺•园林,受术士影响湖中建仙岛——蓬莱三岛模式•阙——门通道两边的附属建筑,阙上建楼——“观”。

3. 技术成熟:<1>木构形式:穿斗式、抬梁式<2>屋顶丰富,出现歇山<3>拱券式、叠涩式艺术风格:三、三国、晋、南北朝(公元220—5891. 历史文化背景:•战争、迁徙、分裂、割据•士族大夫厌恶战乱、寻求静谧安定•“魏晋玄学”•人的自觉——艺术形式表现人本身2. 建筑状况:•薄葬•园林——追求自然、寄情山水,有限表达无限•佛教建筑盛行:“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”塔,河南登封嵩岳寺塔——遗存最早的佛塔石窟,新疆克孜尔——最早的石窟甘肃麦积山敦煌莫高窟大同云岗洛阳龙门太原天龙山一、隋、唐、五代1.文化背景:•先秦儒的理性+ 魏晋南北朝道的内在精神•文士风度+ 佛教释的影响•互存互补——“和”的意境生机勃勃的人文鼎盛2.建筑群的发展:•夯土台——以山为陵•加强总体规划——纵轴收放:“三朝五门”•唐长安——严整、有序“万国和”建筑风格——开朗、朝气蓬勃材料充分发挥形式、结构完美结合3.文化的交流:•引进胡床——高足家具、建筑体量加高、空间抬高•寺庙——佛光寺大殿、南禅寺大殿、小雁塔4.建筑技术:<1> 北赵县安济桥——赵州桥,李春建造世界最早的—敞肩券—大跨度—石拱桥长37米,高7.23米, 高跨比1/5•①四个敞肩券,减少1/5自重•②桥洞增加水流量——排洪、减少水压•③铁件加固——连接28道拱•④加契子•⑤28道并列券——券上加伏石、平面上两边大中间小•⑥造型:平缓舒展,轻盈流畅<2>木构建筑——大面积、大体量<3>都料匠——唐代出现一个阶层,使用神墨画图施工。

此名延续到元代。

隋代宇文恺发明比例尺、制作模型五代:完美——停滞——定性化。

<4>砖木混合结构——灵隐寺双石塔(砖)苏州虎丘塔(砖木)南京栖霞山舍利塔(石)广东光孝寺铁塔二、宋、辽、金历史背景:公元10世纪时(北宋+辽)12世纪时(金+南宋)赵匡胤——“艺祖” 、军人、喜观看制造舟车赵佶——喜欢绘画诗文1.建筑理论:李诫《营造法式》•按照斗拱的材模数化、定型化•等级制、伦理化•成就和局限成就:制度成熟,节约了用料——经济合理规范了结构和构造——结构合理局限:没有分析建筑结构构造内在的关系、作用僵化——限制发展2.群体结合:•城市——东京汴梁:开敞性、商业性张择端《清明上河图》•宋三大名楼——黄鹤楼、滕王阁、岳阳楼强调单体之间的组合•河北正定隆兴寺3.建筑艺术趣味:•宋代从唐代的恢宏变得隽永、秀丽、优雅园林——赏石,重个人趣味,小、秀•辽代承唐风山西应县佛宫寺释迦塔北京天宁寺塔河北蓟县独乐寺•金代为辽宋之结合,秀美纤细、色彩华丽山西县崇福寺弥陀殿山西佛光寺文殊殿大同上、下华严寺、大同善化寺、净土寺小木作第二章中国古代木构架建筑设计概论中国建筑•多元的体系木构架建筑体系•生土建筑体系•石构建筑体系第一节清式建筑平面布局第二节木构架形式—剖面第三节立面构图第四节装修和彩画第一节清式建筑平面布局一、单体建筑平面•(一).单体建筑平面的构成要素-间1.间的概念:①四柱之间的空间②两榀梁架之间的空间多数情况下是指②的说法2.出廊:出廊有等级划分:周围廊等级最高,不出廊最低。

①空间组织上有利、增加了中间层次,内外空间有过渡,更具优越性②结构上出廊更稳固,结构上多圈柱网,且柱距小,比无廊建筑更具优越性出廊的特殊形式——副阶:宋代殿阁等个体建筑周围环绕的廊子,称为副阶。

推测是由早期高台建筑周围的单步廊发展而来。

3.面阔和进深(如图)4.间的组合:官式建筑在面阔方向坚持用“阳数”1,3,5,7,9“阴数”2,4,6,8意指阴宅民间住宅、寺庙等则根据实际需要而定。

5.间的名称:明间,次间,梢间,尽间(二)单体建筑的基本形式(两大类)•正式:长方形•杂式:除了长方形之外都称杂式二、庭院式组群布局(二)庭院式布局的特点1.突出内向性的布局•空间聚合功能:适和中国传统的家庭结构安静、私密性强•气候调节功能:围护墙——遮阳、挡风内院——采光、绿化形成小气候•防护戒卫功能:内部开敞、相互照应——外部封闭,含蓄、对街立面影响不大•伦理礼仪所需:主从、正偏关系三、庭院式的构成形制和组合方式(一)构成形制1 廊院式2 合院式(二)组合方式1.对称式的组合2.半对称的组合3.不对称的组合第二节木构架形式——剖面一、抬梁式和穿斗式构架二、斗拱三、雀替(绰幕枋)四、对木构架的评析一、抬梁式构架和穿斗式构架(一)、两种构架的不同特点1 抬梁式:梁柱结构体系梁是受弯构件用材较大空间可做得大空间相对灵活2 穿斗式檩柱结构体系以小材代替了大材简化了屋面用材增加了构造的灵活性整体刚性好•柱①角柱②檐柱③中柱④金柱⑤山柱瓜柱2.梁,承受几个檩子就叫几架梁n 架梁——n-1 步架3.檩:与屋脊平行的构件叫檩,它的取名方式与柱子名称一致檐檩脊檩上金檩中金檩下金檩挑檐檩(三)、大式做法和小式做法1.大式做法2.小式做法①出廊四种情况均可无周围廊5-11开间3-5间②屋架:5-11檩3-7檩③斗拱可有可无无斗拱构架有飞檐无飞椽有扶脊木无扶脊木④细部有随梁枋无随梁枋有角背无角背⑤屋顶可用琉璃瓦*不能用琉璃瓦三、斗拱(一).斗拱的作用1.增加承托的作用2.出跳形成悬臂梁支撑挑檐檩3.联结柱网:均匀传递荷载4.减少净跨:减小弯矩.剪力5.减震:吸收震波6.装饰作用7.等级标志8.模数作用(二)斗拱的组成1.斗2.拱•卷杀对木构件曲线轮廓艺术加工的方法。

(三)、斗拱的出跳1.铺作:指一层层的小木块叠加起来,形象地表示斗拱的层次。

出一跳——四铺作出二跳——五铺作出三跳——六铺作出四跳-——七铺作出五跳——八铺作(四)斗拱的类别清代柱头科——柱头铺作宋代平身科——补间铺作角科——转角铺作柱头科:承托梁,受力斗拱平身科:没有梁架,间接受力材分八等:据等级之别而用:一等材6寸x9寸八等材3寸x4.5寸柱径大小已被确定:2个足材到3材即42分…45分之间四、对木构架的评析(一)、木构架是梁柱框架体系具有广泛的适应性•1.可以适应不同类型的建筑功能(宫殿、亭子都可)•2.可以适应不同地区的气候条件•3.可以搭配使用各种地方材料(墙体)•4.可以适应不同的造型可轻巧也可雄厚第六章园林建筑与自然的关系与人的关系造园主旨建筑的角色游线组织植物的处理人的感受第一节园林的产生与发展(利用自然--模拟自然--写仿自然--抽象自然)1.从利用自然到人造假山(囿台→巡猎→自然)·先秦时期,帝王贵族狩猎苑囿。

“囿”——蓄养野兽供打猎的场所,台——高台,摹拟圣山,以观天象、通天神及登高远眺,·纣王筑沙丘苑台,西周设“囿人”管理,林囿内树木繁茂,蓄养大量飞禽走兽,供王打猎。

·春秋战国时期,诸侯势力强大,竟建苑囿。

魏有温囿,鲁有部囿、吴有长洲苑、越有乐躬苑。

吴王阖闾筑始苏台。

夫差作天池。

2.造园大发展(秦、汉)•统一——国力强盛——造远大发展•道教发达——相传有长生不老的地方《史记》——徐福的故事秦始皇在上林苑开池,建蓬莱山汉武帝建太液池,池中建象征仙境的三山“蓬莱、瀛州、方丈”“一池三山”从此成为皇家园林的主要模式3.私家园林、寺院、郊邑园林兴起(西晋、南北朝)4.宫苑竟奢,诗画私园崛起(隋、唐、园林的全盛期)•经济强盛——知识分子变避世退隐为积极干政。