水污染控制工程实习讲义

水污染控制工程讲义

水污染控制工程第一章 概述1.1 生物处理的目的和重要性废水生物处理的目的:1) 絮凝和去除废水中不可自然沉淀的胶体状固体物;2) 稳定和去除废水中的有机物;3) 去除营养元素氮和磷。

废水生物处理的重要性:1)城市污水中约有60%以上的有机物只有用生物法去除才最经济;2)废水中氮的去除一般来说只有依靠生物法;3)目前世界上已建成的城市污水处理厂有90%以上是生物处理法;4)大多数工业废水处理厂也是以生物法为主体的。

微生物在废水生物处理中主要有三个作用:1)去除有机物(以COD 或BOD 5表示),去除其它无机营养元素如N 、P 等;2)絮凝沉淀和降解胶体状固体物;3)稳定有机物。

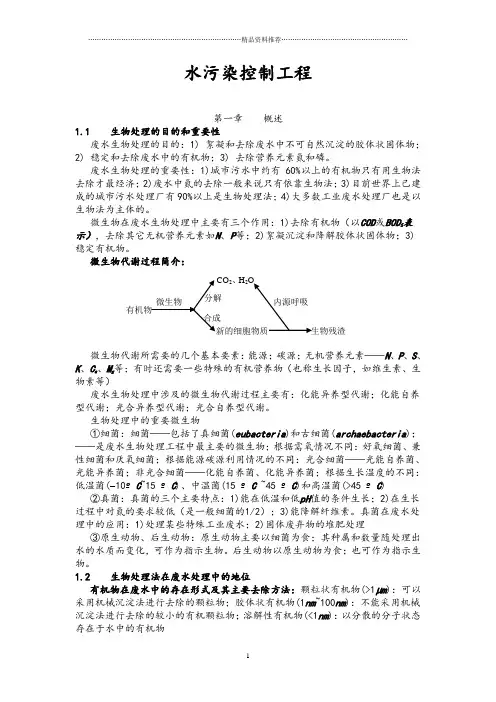

微生物代谢过程简介:微生物代谢所需要的几个基本要素:能源;碳源;无机营养元素——N 、P 、S 、K 、C a 、M g 等;有时还需要一些特殊的有机营养物(也称生长因子,如维生素、生物素等)废水生物处理中涉及的微生物代谢过程主要有:化能异养型代谢;化能自养型代谢;光合异养型代谢;光合自养型代谢。

生物处理中的重要微生物①细菌:细菌——包括了真细菌(eubacteria )和古细菌(archaebacteria );——是废水生物处理工程中最主要的微生物;根据需氧情况不同:好氧细菌、兼性细菌和厌氧细菌;根据能源碳源利用情况的不同:光合细菌——光能自养菌、光能异养菌;非光合细菌——化能自养菌、化能异养菌;根据生长温度的不同:低温菌(-10ºC ~15 ºC )、中温菌(15 ºC ~45 ºC )和高温菌(>45 ºC )②真菌:真菌的三个主要特点:1)能在低温和低pH 值的条件生长;2)在生长过程中对氮的要求较低(是一般细菌的1/2);3)能降解纤维素。

真菌在废水处理中的应用:1)处理某些特殊工业废水;2)固体废弃物的堆肥处理③原生动物、后生动物:原生动物主要以细菌为食;其种属和数量随处理出水的水质而变化,可作为指示生物。

水污染控制工程实验讲义汇总

水污染控制工程 实验讲义

南开大学环境科学与工程学院

实验一 混凝实验

一、目的 通过混凝实验,观察矾花的形成过程及 混凝沉淀效果,不仅可以选择投加药剂种 类,数量,还可确定其它混凝最佳条件。

五、注意事项 1. 反冲洗滤柱中的滤料时,不要使进水阀门 开启过大,应缓慢打开以防滤料冲出柱外。 2. 反冲洗时,为了准确地量出沙层的厚度, 一定要在沙面稳定后再测量。

六、成果整理 1. 过滤过程 1)将过滤时所测流量、测压管水头损失填 入下表; 2)根据表中数据绘出流速v与水头损失h的 关系曲线; 3)绘制流速与出水浊度关系图。

5. 悬浮物测定方法: 1将定量滤纸置于称量瓶内烘至恒重W1; 2将抽滤水样后滤纸放入称量瓶中,烘至恒重W2;3悬浮 物浓度

C W W2 W1 V V

布氏漏斗

抽滤瓶

干燥塔

抽气泵

抽滤装置图

搅拌电机每分钟1-2转

取样阀 4 液面标线 3

P

3

2 搅拌浆 1 4 放空管 进水管 2 1 2 聚乙烯水箱

五、成果整理 ABSi 1. 记录实验结果,计算吸光度去除率

ABS0

六、思考题 1. 由实验结果探讨工作流速的对吸附带长 度、去除效果的影响? 2. 连续流的升流式和降流式运动方式各有 什么特点?

实验六 离子交换除盐实验

一、目的 了解并掌握离子交换法除盐实验装置的操 作方法,加深对复床除盐基本理论的理解。

四 试验方法和步骤 1. 检查沉淀装置连接情况、保证各个阀门完全闭 合;各种用具是否齐全。 2. 打开阀门1、3,水泵接电,使水箱中污水在自 循环条件下混合均匀;取水箱水样测悬浮物浓度 C0。 3. 启动搅拌器控制转速为1rpm;打开阀门2、4, 慢速关小阀门3,使沉淀柱进水速度均匀;待沉淀 柱水位达到溢流管时依次关闭阀门2、4,并开始 记录时间。 4. 在开始后0、5、10、20、30、60min时分别在 1号取样口取样100ml,测悬浮物浓度。同时观察 悬浮颗粒沉淀特点、现象。

水控讲义

实验二过滤实验过滤是具有孔隙的滤料截留水中杂质从面使水得到澄清的工艺过程。

砂滤是一种最主要的应用于生产实际的水处理工艺,它不仅可以去除水中细小的悬浮颗粒杂质,而且能有效地去除水中的细菌,病毒及有机污染物质,降低水的出水浊度。

本实验采用石英砂作为滤料,进行清水、原混水及经混凝后的混水过滤实验及反冲洗实验。

一、实验目的通过本实验希望达到以下目的:(1) 掌握清洁滤料层过滤时水头损失的变化规律及其计算方法;(2)了解不同原水(清洁水、原混水及经混凝后的混水)过滤时,滤料层中水头损失变化规律的区别及其原因;(3)深化理解滤速对处理出水水质的影响;(4)进一步深化理解过滤的基本机理;(6)深入理解反冲洗强度与滤料层膨胀高度间的关系。

二、实验原理1 过滤本实验采用单层均匀石英砂滤料进行过滤实验。

过滤过程中,过滤的原水从过滤柱的上部流入,依次流经滤料层、承托层、配水区及集水区,从滤柱的底部流出,在清水过滤过程中,主要考察清洁滤料层随过滤速度的变化,其各滤料层的水头损失变化情况。

过滤过程中滤料层内始终保持清洁状态,因而在同一过滤速度下,各滤料层内的水头损失不随过滤时间的变化而变化;在原混水的过滤过程中,滤料层通过对混水中杂质的机械截留作用而使水中的杂质得到去除,滤料层中的水头损失将随过滤时间的延长而逐渐增加;在经混凝后的混水过滤过程中,水中的杂质主要通过接触絮凝的途径而从水中得以去除,其滤料层中水头损失的变化规律类似于原混水过滤,但其随过滤时间的延长而增加的速度要比原混水过滤时快,且其出水水质要比前者好.在过滤过程中,随滤料层截污量的增加,滤层的孔隙度m减小,水流穿过砂层缝隙的流速增大,导致滤料层水头损失的增加。

均匀滤料层的水头损失H可用下式进行计算:K=式中:K——无因次数,通常取4~5;do--滤料粒径(cm);v——过滤速度(cm/s);L0——滤料层厚度(cm);μ——水的运动粘滞系数(cm2/s);ψ——滤料颗粒球形度系致(为0.3左右);m——滤料层的孔隙度(=1-G/V/Υ,其中G为滤料重量、V为滤料层体积、Υ为容重)上式中第一项为粘滞项,第二项为动力项,根据过滤速度大小的不同,各项所占的比例也不同.2.反冲洗为了保证过滤后的出水水质及过滤速度,但过滤一段时间后,需要对滤料层进行反冲洗,以使滤料层在短时间内恢复其工作能力。

《水污染控制工程实习与设计》教学大纲

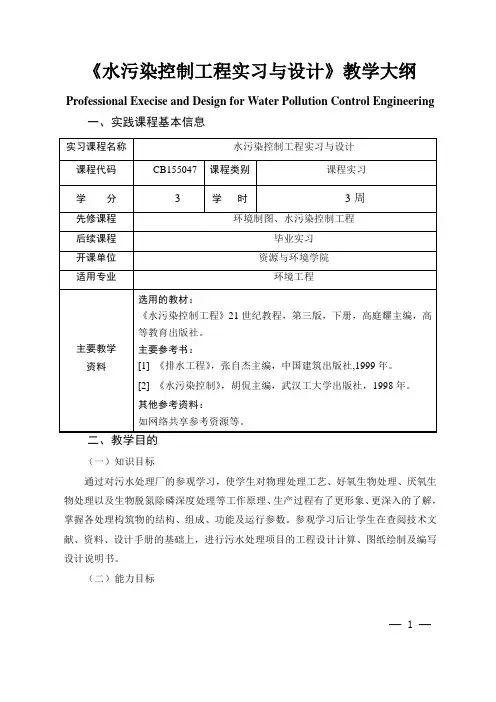

《水污染控制工程实习与设计》教学大纲Professional Execise and Design for Water Pollution Control Engineering一、实践课程基本信息二、教学目的(一)知识目标通过对污水处理厂的参观学习,使学生对物理处理工艺、好氧生物处理、厌氧生物处理以及生物脱氮除磷深度处理等工作原理、生产过程有了更形象、更深入的了解,掌握各处理构筑物的结构、组成、功能及运行参数。

参观学习后让学生在查阅技术文献、资料、设计手册的基础上,进行污水处理项目的工程设计计算、图纸绘制及编写设计说明书。

(二)能力目标— 1 —通过污水处理厂的参观实习,了解水污染控制设备的市场需求、产品定位及生产过程。

增加对污水处理厂内水污染控制工程项目的工作流程、生产管理、设备管理等方面的认识。

学生完成水处理工程的设计任务,提高学生综合运用基础理论、基本技能和专业知识分析问题和解决工程设计问题的能力。

(三)素质目标培养学生细心踏实、思维敏锐、勇于创新和肯于钻研的职业精神,不断加强环境保护意识。

三、基本要求(一)了解了解污水处理厂的综合情况,包括沉沙池、沉淀池的物理处理工艺,好氧生物处理和厌氧生物处理的构筑物组成、结构及运行参数,污水处理厂的设计特点及技术经济指标,污水处理工程对污染物的处理操作流程,运行特点、管理模式及社会效益。

(二)理解理解污水处理工程中物理处理、好氧生物处理、厌氧生物处理等工艺过程的理论基础,理解各处理工程的设计内容、方法和步骤。

(三)掌握掌握水污染控制系统的设计计算步骤、CAD工程图绘制、编写设计说明书。

四、实习内容实习项目一污水处理厂参观实习(一)实习目的要求组织全体同学到2-3个不同处理工艺的污水处理厂参观实习,让学生理论联系实际,掌握污水中不同类型污染物的去除工艺、工艺运行参数和处理效果,了解不同处理工艺的组成、特点及运行情况,处理效率,增加工程实践概念,提高工程设计能力。

水污染控制工程实验讲义

水污染控制工程实验讲义《环境工程》教研组编徐州师范大学化学化工学院实验一混凝实验主题词:混凝混凝剂投药量主要操作:搅拌测定浊度一、实验目的分散在水中的胶体颗粒带有电荷,同时在布朗运动及其表面水化膜作用下,长期处于稳定分散状态,不能用自然沉淀法去除。

向这种水中投加混凝剂后,可以使分散颗粒相互结合聚集增大,从水中分离出来。

由于各种原水有很大差别,混凝效果不尽相同。

混凝剂的混凝效果不仅取决于混凝剂投加量,同时还取决于水的PH、水流速度梯度等因素。

通过本实验希望达到下述目的:(1)观察混凝现象及过程,了解混凝的净水机理及影响混凝的重要因素;(2)掌握求得某水样最佳混凝条件(投药量、pH)的基本方法。

二、实验原理水中粒径小的悬浮物以及胶体物质,由于微粒的布朗运动,胶体颗粒间的静电斥力和胶体的表面作用,致使水中这种浑浊状态稳定。

化学混凝的处理对象主要是废水中的微小悬浮物和胶体物质。

根据胶体的特性,在废水处理过程中通常采用投加电解质、不同电荷的胶体或高分子等方法破坏胶体的稳定性,然后通过沉淀分离,达到废水净化效果的目的。

关于化学混凝的机理主要有以下四种解释。

1、压缩双电层机理当两个胶粒相互接近以至双电层发生重叠时,就产生静电斥力。

加入的反离子与扩散层原有反离子之间的静电斥力将部分反离子挤压到吸附层中,从而使扩散层厚度减小。

由于扩散层减薄,颗粒相撞时的距离减少,相互间的吸引力变大。

颗粒间排斥力与吸引力的合力由斥力为主变为以引力为主,颗粒就能相互凝聚。

2、吸附电中和机理异号胶粒间相互吸引达到电中和而凝聚;大胶粒吸附许多小胶粒或异号离子,ξ电位降低,吸引力使同号胶粒相互靠近发生凝聚。

3、吸附架桥机理吸附架桥作用是指链状高分子聚合物在静电引力、范德华力和氢键力等作用下,通过活性部位与胶粒和细微悬浮物等发生吸附桥连的现象。

4、沉淀物网捕机理当采用铝盐或铁盐等高价金属盐类作凝聚剂时,当投加量很大形成大量的金属氢氧化物沉淀时,可以网捕、卷扫水中的胶粒,水中的胶粒以这些沉淀为核心产生沉淀。

水污染控制工程讲义

水污染控制工程讲义—笔记(总6页)-本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可--内页可以根据需求调整合适字体及大小-专题一污水水质与污水出路污水水质国际通用三大类指标:物理性指标化学性指标生物性指标水质分析指标物理性指标温度:工业废水常引起水体热污染造成水中溶解氧减少加速耗氧反应,最终导致水体缺氧或水质恶化色度:感官性指标,水的色度来源于金属化合物或有机化合物嗅和味:感官性指标,水的异臭来源于还原性硫和氮的化合物、挥发性有机物和氯气等污染物质固体物质:溶解物质悬浮固体物质挥发性物质固定性物质水和污水中固体成分的内部相关性水和污水中杂质颗粒分布化学性指标有机物生化需氧量(BOD) biological oxygen demand在一定条件下,好氧微生物氧化分解水中有机物所需要的氧量。

(207, 5d)。

反映了在有氧的条件下,水中可生物降解的有机物的量主要污染特性(以mg/L为单位)o 有机污染物被好氧微生物氧化分解的过程,一般可分为两个阶段:第一个阶段主要是有机物被转化成二氧化碳、水和氨;第二阶段主要是氨被转化为亚硝酸盐和硝酸盐。

污水的生化需氧量通常只指第一阶段有机物生物氧化所需的氧量,全部生物氧化需要20~100d 完成。

实际中,常以5d作为测定生化需氧量的标准时间,称5日生化需氧量(BODs);通常以20C。

为测定的标准温度。

讨论:①任何日BOD与第一阶段BOD(LO)的关系生化研究试验表明住化反应的速度决定于微生物和有机物的含量,至于水中溶解氧的含量只要满足微生物的生命活动就可以,在反应初期,微生物的数量是增加的,但到一定时间后,微生物的量就受到有机物含量的限制而达到最大值,此时反应速度受到有机物含量的限制,即有机物的降解速度和该时刻水中有机物的含量成正比,由于有机物可以用生化需氧量表示,所以水中的耗氧速率和该时刻的生化需氧量成正比d(Lo-Lt)/dt=KL t dLt/dt=-KL t式中:L。

水污染控制工程(第五讲)

第五节

过滤

过滤是利用过滤材料分离污水中杂质的 一种技术,有时用作污水的预处理,有时 则作为最终处理,出水供循环使用或重复 利用。 过滤工程是一个包含多种作用的复杂过程。

完成过滤工艺的处理构筑物称为滤池。

环境工程

环境工程

环境工程

环境工程

环境工程

一、过滤机理 粒状介质过滤:水和废水通过粒状滤料 (如石英砂)床层时,其中的悬浮颗粒和 胶体就被截留在滤料的表面和内部空隙中, 这种通过粒状介质分离不溶性污染物的方 法叫―――-。

环境工程

单层滤池常用石英砂为滤料 双层滤池是为了克服单层滤池的缺点而产 生的,石英砂上铺一层无烟煤滤料。

环境工程

环境工程

(2)垫料层

作用:主要是承托滤料(故称承托层), 防止滤料经配水系统上的孔眼随水流走,同 时保证反冲洗水更均匀地分布于整个滤池面 积上。 垫料层要求不被反冲洗水冲动,形成的孔 隙均匀,布水均匀,化学稳定性好,不溶于 水。一般采用卵石或砾石,按颗粒大小分层 铺设。垫料层的粒径一般不小于 2mm,以同 滤料的粒径相配合。

环境工程

(4)水生物繁殖 在水温较高时,沉淀 池出水中常含多种微生物,极易在滤池中 繁殖。在快滤池中,微生物繁殖是不利的, 往往会使滤层堵塞。可在滤池前加氯解决。

环境工程

三、虹吸滤池

6 - 8 个单元滤池组成一个整体。矩形, 也可建圆形。 是指滤池的进水和冲洗水的排除都由虹 吸管完成,所以叫虹吸滤池。

反洗:把被截留的污染物从滤料层中洗去, 使之恢复过滤能力。 滤池的工作周期:从过滤开始到结束所延 续的时间。一般大于8小时,最长48小时。 过滤循环:从过滤开始到反洗结束。

环境工程

2.滤料和垫层结构:

水污染控制工程-实验教学

实验1 曝气设备清水充氧性能测定1. 本次实验的目的和要求(1)了解曝气设备清水充氧性能的实验方法,加深对曝气设备清水充氧机理性能的理解。

(2)测定几种不同曝气设备氧的总转移系数K la ,。

2. 实践内容或原理曝气的作用是向液相供给溶解氧。

氧由气相转入液相的机理常用双膜理论来解释。

双膜理论是基于在气液两相界面存在着两层膜(气膜和液膜)的物理模型。

气膜和液膜对气体分子的转移产生阻力。

氧在膜内总是以分子扩散方式转移的,其速度总是慢于在混合液内发生的对流扩散方式的转移。

所以只要液体内氧未饱和,则氧分子总会从气相转移到液相的。

根据氧传递基本方程(dc/dt )=—k la (Cs-C)积分整理后得到的氧总转移系数:tS S La C C C C t t K ---=0lg303.2 将待曝气之水脱氧至零后,开始曝气。

把液体中溶解氧的浓度Ct 作为时间t 的函数。

曝气后每隔一定时间t 取曝气水样,测定水中溶解氧浓度,从而利用上式计算Kla 值。

或是以亏氧量(Cs-Ct )为纵坐标,以时间t 为横坐标,在半对数格纸上绘图,直线斜率即为Kla 值,其中Cs 为曝气池内液体饱和溶解氧值。

3. 需用的仪器、试剂或材料等溶解氧测定仪;天平、秒表、量筒;无水亚硫酸钠、氯化钴 4. 实践步骤或环节(1)正确调试溶解氧测定仪,使之处于工作状态。

(2)在曝气罐中装入自来水8升,测定水中的溶解氧值,计算罐内溶解氧量G=DO ·V. 计算投药量:a 、脱氧剂采用无水亚硫酸钠:2NaSO 3+O 2=2Na 2SO 4由此,则投药量g=G ×8×(1.1~1.5) 1.1~1.5值是为脱氧安全而采取的系数。

b 、催化剂采用氯化钴,投加浓度为0.1mg/l ,将所称得的药剂用温水化开,倒入曝气罐内,几分钟后测定水中的溶解氧值。

(3)当水中的溶解氧值为零后,打开空压机,开始曝气,并记录时间,同时每隔一定时间(一分钟)读取一次溶解氧值,连续读取10—15个数值,然后拉长间隔,直至水中溶解氧达到饱和为止,停止曝气,并测试罐内水温。

水污染控制工程实验讲义

内部资料,不要外传实验一混凝一、实验目的1、了解混凝的现象及过程,净水作用及影响混凝的主要因素;2、学会求水样最佳混凝条件(包括投药量、pH值、水流速度梯度)的基本方法;3、了解助凝剂对混凝效果的影响。

二、实验原理胶体颗粒带有一定电荷,它们之间的电斥力是胶体稳定性的主要因素。

胶体表面的电荷值常用电动电位ξ表示,又称为Zeta电位。

Zeta电位的高低决定了胶体颗粒之间斥力的大小和影响范围。

一般天然水中的胶体颗粒的Zeta电位约在-30mV以上,投加混凝剂之后,只要该电位降到-15mV左右即可得到较好的混凝效果。

相反,当Zeta电位降到零,往往不是最佳混凝状态。

投加混凝剂的多少,直接影响混凝效果。

水质是千变万化的,最佳的投药量各不相同,必须通过实验方可确定。

在水中投加混凝剂如Al2(SO4)3、FeCl3后,生成的Al(III)、Fe(III)化合物对胶体的脱稳效果不仅受投加的剂量、水中胶体颗粒的浓度、水温的影响,还受水的pH值影响。

如果pH值过低(小于4),则混凝剂水解受到限制,其化合物中很少有高分子物质存在,絮凝作用较差。

如果pH值过高(大于9-10),它们就会出现溶解现象,生成带负电荷的络合离子,也不能很好地发挥絮凝作用。

投加了混凝剂的水中,胶体颗粒脱稳后相互聚结,逐渐变成大的絮凝体,这时,水流速度梯度G值的大小起着主要的作用。

在混凝搅拌实验中,水流速度梯度G值可按下式计算:G=式中:P—搅拌功率(J/s);μ—水的粘度(Pa·s);V—被搅动的水流体积(m3);本实验G值可直接由搅拌器显示板读出。

当单独使用混凝剂不能取得预期效果时,需投加助凝剂以提高混凝效果。

助凝剂通常是高分子物质,作用机理是高分子物质的吸附架桥,它能改善絮凝体结构,促使细小而松散的絮粒变得粗大而结实。

三、实验设备1、梅宇SC2000-6智能型六联搅拌机(附6个1000ml烧杯);2、转速表(用于校正搅拌机的转速);3、 ORION 828型pH计;4、温度计;5、 HANNA LP2000浊度仪。

《水污染控制技术》实训指导书

实验一颗粒自由沉淀实验一、实验目的1.加深对自由沉淀特点、基本概念及沉淀规律的理解。

2.掌握颗粒自由沉淀实验的方法,并能对实验数据进行分析、整理、计算和绘制颗粒自由沉淀曲线。

二、实验原理颗粒的自由沉淀是指在沉淀的过程中,颗粒之间不互相干扰、碰撞、呈单颗粒状态,各自独立完成的沉淀过程。

自由沉淀有两个含义:(1)颗粒沉淀过程中不受器壁干扰影响;(2)颗粒沉降时,不受其它颗粒的影响。

当颗粒与器壁的距离大于50d(d为颗粒的直径)时就不受器壁的干扰。

当污泥浓度小于5000mg/l时就可假设颗粒之间不会产生干扰。

颗粒在沉砂池中的沉淀以及低浓度污水在初沉池中的沉降过程均是自由沉淀,自由沉淀过程可以由Stokes(斯笃克斯)公式进行描述。

但是由于水中颗粒的复杂性,颗粒粒径、颗粒比重很难或无法准确地测定,因而沉淀效果、特性无法通过公式求得而是通过静沉实验确定。

取一定直径、一定高度的沉淀柱,在沉淀柱中下部设有取样口,如图1.1所示,将已知悬浮物浓度为C0的水样注入沉淀柱,取样口上水深为h0,在搅拌均匀后开始沉淀实验,并开始计时,经沉淀时间t1,t2,…ti从取样口取一定体积水样,分别记下取样口高度,分析各水样的悬浮物浓度C1、C2…Ci,从而通过公式η=C0-C i/C0³100%式中:η—颗粒被去掉百分率;C0—原水悬浮物的浓度(mg/l)Ci—ti时刻悬浮物质量浓度(mg/l)同时计算:p=C i/C0³100%式中:p—悬浮颗粒剩余百分率;C0—原水悬浮物的浓度(mg/l)Ci—ti时刻悬浮物质量浓度(mg/l)图1-1 自由沉淀示意图通过下式计算沉淀速率u=h0³10/ti³60式中:u—沉淀速率(mm/s);h0—取样口高度(cm)ti—沉淀时间(min)通过以上方法进行实验要注意以下几点:(1)每从管中取一次水样,管中水面就要下降一定高度,所以,在求沉淀速度时要按实际的取样口上水深来计算,为了尽量减小由此产生的误差,使数据可靠应尽量选用较大断面面积的沉淀柱。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

水污染控制工程实习讲义环境科学与工程系厦门大学嘉庚学院实验一混凝沉淀实验实验目的:1.通过本实验,加深对混凝机理的理解,了解影响混凝沉淀的主要因素;2.通过实验,确定给定所配水样的混凝剂最佳投药量;3.认识几种混凝剂,掌握其配制方法。

实验原理:水中粒径小的悬浮物以及胶体物质,由于微粒的布朗运动,胶体颗粒间的静电斥力和胶体的表面物质,致使水中这种含浊状态稳定。

向水中投加混凝剂后,由于1、能降低颗粒间的排斥能峰,降低胶粒的Zeta电位,实现胶粒“脱稳”;2、同时也能发生高聚物式高分子混凝剂的吸附架桥作用;3、网捕作用;而达到颗粒的凝聚。

混凝是水处理工艺中十分重要的一个环节。

所处理的对象,主要是水中悬浮物和胶体物质。

混合和反应是混凝工艺的两个阶段,投药是混凝工艺的前提,选者性能良好的药剂,创造适宜的化学和水利条件,是混凝的关键问题。

由于各种原水有很大差别,混凝效果不尽相同。

混凝剂的效果不仅取决于混凝剂投加量,同时还取决于水的pH值、水流速度梯度等因素。

投加混凝剂的多少,直接影响混凝效果。

投加量不足不可能有很好的混凝效果。

同样,如果投加的混凝剂过多也未必能得到好的混凝效果。

水质是千变万化的,最佳的投药量各不相同,必须通过实验方可确定。

设备及用具:1.定时变速六联搅拌机;2.HS酸度计;3.WG光电浊度仪;4.1000 mL烧杯、洗耳球、移液管;5.硫酸铝、氯化铁、蒸馏水;6.水样。

注意事项:1.在搅拌过程中,注意观察并记录矾花的形成、外观、大小、密实程度、沉降性能等;2.因投药量少,所以要用洗瓶将加药管内的残余药液洗至水样杯内以免影响投药量的精确度;3.吸取上清液时,要用相同条件吸取上清液,不要把沉下去的矾花搅带上来,以免影响测量效果。

步骤及纪录:1.测定原水水温、浊度;2.认真了解六联搅拌机的使用方法;3.分别量取原水样600mL于六个1000mL烧杯中,置于搅拌机下;4.选用一种混凝剂,用移液管分别量取不同量药液于搅拌机的加药试管中;5.开机,并调整搅拌机转速,至150转/分左右,待转速稳定后将投药管内的药剂投入水样杯中,并从投药那一刻开始计时,150~180 转/分,1分钟,100~120转/分,5分钟60 ~ 80转/分,10分钟6.搅拌完成达设定时间后,停机。

水样杯静沉15—20分钟;注意:不要将水样杯摇动以带起或搅动矾花。

7.静沉后,用移液管吸取上清液,测残余浊度,将结果填入下表。

实验结果整理:1.原水水温:2.原水浊度:以投药量为横坐标,剩余浊度为纵坐标绘制曲线,剩余浊度(度)投药量(mg/L)投药量与剩余浊度关系曲线;实验讨论:1.根据本实验所给定的条件,计算出最佳投药量及适用范围。

2.根据实验结果及实验中所观察到的现象,简述影响混凝效果的几个主要因素。

3.为什么投药量大时,混凝效果不一定好?实验二 充氧曝气实验实验目的:1.加深理解曝气充氧的机理及影响因素。

2.了解掌握曝气设备清水充氧性能测定的方法。

3.测定几种不同形式的曝气设备氧的总转移系数K Las ,充氧能力Q c ,氧利用率η%等,并进行比较。

实验原理:曝气是活性污泥系统的一个重要环节,它的作用是向池内充氧,保证微生物生化作用所需之氧,同时保持池内微生物、有机物、溶解氧,即泥、水、气三者的充分混合,为微生物降解创造有利条件。

因此了解掌握曝气设备充氧性能,不同污水充氧修正系数a 、B 值及其测定方法,不仅对工程设计人员、而且对污水处理厂(站)运行管理人员也至关重要。

此外,二级生物处理厂(站)中,曝气充氧电耗占全厂动力消耗的60—70%,因而高效省能型曝气设备的研制是当前污水生物处理技术领域面临的一个重要课题。

因此本实验是水处理实验中的一个重要项目,一般列为必开实验。

一、曝气设备清水充氧性能测定曝气是人为地通过一些设备加速向水中传递氧的过程,常用的曝气设备分为机械曝气与鼓风曝气两大类,无论哪一种曝气设备,其充氧过程均属传质过程,氧传递机理为双膜理论,如图3-43示在氧传递过程中,阻力主要来自液膜,氧传递基本方程式为:)(C C K dtdcS La -=(3-58) 式中dtdc——液体中溶解氧浓度变化速率mg/L ·min ;C S -C ——氧传质推动力,mg /L ; C S ——液膜处饱和溶解氧浓度,mg/L ;C —一液相主体中溶解氧浓度,mg /L ;WY AD K L L La ••=——氧总转移系数;D L ——液膜中氧分子扩散系数;Y L ——液膜厚度A ——气液两相接触面积; W ——曝气液体体积。

由于液膜厚度Y L 和液体流态有关,而且实验中无法测定与计算,同样气液接触面积A 的大小也无法测定与计算,故用氧总转移系数K La 代替。

将式(3-58)积分整理后得曝气设备氧总转移系数K La 计算式。

tS S La C C C C t t K ---=0lg 303.2 (3-59) 式中 K La ——氧总转移系数。

1/min 或1/h ; t 0、t ——曝气时间,min ;C 0——曝气开始时池内溶解氧浓度,t 0=0时,C 0=0,mg /L ; C S ——曝气池内液体饱和溶解氧值,mg /L ;C t ——曝气某一时刻t 时,池内液体溶解氧浓度,mg /L 。

由式中可见,影响氧传递速率K La 的因素很多,除了曝气设备本身结构尺寸,运行条件而外,还与水质水温等有关。

为了进行互相比较,以及向设计、使用部门提供产品性能,故产品给出的充氧性能均为清水,标准状态下,即清水(一般多为自来水)一个大气压20℃下的充氧性能。

常用指标有氧总转移系数K las 充氧能力Q c 、动力效率E 和氧利用率η%。

曝气设备充氧性能测定实验,一种是间歇非稳态法,即实验时一池水不进不出,池内溶解氧浓度随时间而变;另一种是连续稳态测定法,即实验时池内连续进出水,池内溶解氧浓度保持不变。

目前国内外多用间歇非稳态测定法,即向池内注满所需水后,将待曝气之水以无水亚硫酸钠为脱氧剂,氯化钻为催化剂,脱氧至零后开始曝气,液体中溶解氧浓度逐渐提高。

液体中溶解氧的浓度C 是时间t 的函数,曝气后每隔一定时间 t 取曝气水样,测定水中溶解氧浓度,从而利用上式计算K La 值,或是以亏氧量(C S -C t )为纵坐标,在半对数坐标纸上绘图,直线斜率即为K La 值。

设备及用具1.鼓风曝气清水充氧设备(包括一体式膜生物反应器和接触氧化池的充氧曝气设备)。

2. 水中溶解氧测定设备、秒表、温度计等。

3. 无水亚硫酸钠、氯化钴等。

步骤及记录:鼓风曝气清水充氧实验步骤:1.往柱内注人清水,测定水样体积V 和温度,测定水中溶解氧值,计算池内溶氧量G=DO ·V 。

2.计算投药量:(1)脱氧剂采用无水亚硫酸钠。

根据 2Na 2SO 3+O 2=2Na 2SO 4 则每次投药量g=G ×8×(1.1~1.5)。

1.1~1.5值是为脱氧安全而取的系数,本实验取1.5。

(2)催化剂采用氯化钻,清水中有效钴离子浓度以0.4mg /L 为好,一般使用氯化钴(CoCl 2·H 2O ),因为CoCl 2·H 2O/Co 2+= 238/59 ≈ 4.0 所以单位水样投加钴盐量为CoCl 2·H 2O 0.4×4.0 = 1.6V V 为水样体积,m 3。

将称得的药剂用温水化开,由池顶倒人池内,约10min 后,取水样、测其溶解氧。

3.当水中溶解氧为零后,打开气泵开始曝气,并记录时间;同时每隔一定时间(l min )取一次样,测定溶解氧值,连续取样10一15个;而后,拉长间隔,直至水中溶解氧不再增长(达到饱和)为止;随后,关闭进气阀门。

4.实验中计量风量、室外温度。

并观察曝气时柱内现象。

[数据处理]水温_______;水样体积_______;Cs=_______;亚硫酸钠用量________;氯化钴用量_______。

1.参数选用因清水充氧实验给出的是标准状态下氧总转移系数K Las 。

,即清水(本次实验用的是自来水)在一个大气压,20℃下的充氧性能,而实验过程中曝气充氧的条件并非是一个大气压,20℃,但这些条件都对充氧性能有影响,故引入了压力、温度修正系数。

(1)温度修正系数TK -=20024.1 (3-60)修正后的氧总转移速率为La TLa Las K K K K ⨯=•=-20024.1 (3-61) 此为经验式,它考虑了水温对水的粘滞性和饱和溶解氧值的影响,国内外大多采用此式,本次实验也以此进行温度修正。

(2)水中饱和溶解氧值的修正由于水中饱和溶解氧值受其中压力和所含无机盐种类及数量的影响,所以式(3-59)中的饱和溶解氧值最好用实测值,即曝气池内的溶解氧达到稳定时的数值。

另外也可以用理论公式对饱和溶解氧标准值进行修正。

用埃肯费尔德公式进行修正。

42206.0t b QP P += (3-62)式中 P b ——空气释放点处的绝对压力; MPa HP P a b 1010⨯+= (3-63) P a ——0.1MPaH ——空气释放点距水面高度,m ; Q t ——空气中氧的克分子百分比;%)1(2179100%)1(21ηη-+•-=t Q (3-64)η%——曝气设备氧的利用率,%。

则式(3-59)中饱和溶解氧值C S 应用下式求得:C Sm =C S ·P (3-65) 式中 C Sm ——清水充氧实验池内经修正后的饱和溶解氧值,mg /L ; C S ——1个大气压下某温度下氧饱和浓度理论值,mg /L ; P ——压力修正系数。

有实测饱和溶解氧值用实测值,无实测值可采用理论修正值。

2.氧总转移系数K Las氧总转移系数K Las 是指在单位传质推动力的作用下,在单位时间、向单位曝气液体中所充入的氧量。

它的倒数1/K Las 单位是时间,表示将满池水从溶解氧为零充到饱和值时所用时间,因此K Las 是反映氧传递速率的一个重要指标。

K Las 的计算首先是根据实验记录,或溶解氧测定记录仪的记录和式(3-59),按表3-41计算,或者是在半对数坐标纸上,以(C Sm -C t )为纵坐标,以时间t 为横坐标绘图求K La 值。

求得K La 值后,利用式(3-61)求得K Las 值。

3.充氧能力Q c充氧能力是反映曝气设备在单位时间内向单位液体中充入的氧量。

Q c =K Las ·C S kg (O 2)/h ·m 3 (3-66)式中 K Las ——氧总转移系数(标准状态)1/h 或l/min ;C S ——l 个大气压,20℃时氧饱和值,C S =9.17mg /L 。