9 文言虚词常见用法及例句

文言虚词18个及用法

文言虚词18个及用法文言虚词18个及用法如下:一、而1.连词:(1)转折关系。

(但、却)例:青出于蓝而胜于蓝。

(2)修饰关系。

(位于状语和谓语之间)例:吾尝跂而望矣。

(3)假设关系。

(假如、如果,主谓之间)例:死而有知。

(4)并列关系。

(又、而且)例:蟹六跪而二螯。

(5)承接关系。

(于是、就)例:撞而破之。

(6)递进关系。

(并且、而且)例:以其求思之深而无不在也。

(7)因果关系。

(因而、因此)例:余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。

(8)目的关系。

(来、用来)例:缦立远视,而望幸焉。

2.代词:第二人称代词,译为“你的”。

例:某所,而母立于兹。

偶尔也做主语,译为“你”。

3.通假字:通“如”,译为“好像、如同”。

4.固定结构:(1)而已:放在句末,相当于“罢了”。

(2)而后:才、方才。

(3)既而:不久、一会儿。

▲注意:判断“修饰关系”和“承接关系”时,看前后两个动作发生的时间是否一致。

动作同时进行为修饰关系,动作有先后为承接关系。

二、何1.疑问代词:(1)作宾语,“什么、哪里”。

何+动词/介词构成动词/介词的宾语后置。

例:大王来何操?(2)作谓语,“为什么”。

后常与“哉、者、也”等连用,用于询问原因。

例:余尝求古仁人之心,或异二者为之,何哉?(3)作定语,“什么”。

何+名词。

例:何人?何物?何时?何地?何事?(4)做主语,“什么”。

例:何谓阁子也?2.副词:(1)程度副词,“多么”。

何+形容词。

例:开国何茫然?(2)疑问副词,“怎么、为什么、何必”。

何+动词,位于句首。

例:何不按兵束甲。

3.固定结构:(1)何如:“怎么样、怎样”,等同于“奈何、若何”。

(2)无何:不久、没多久。

(3)何以:即“以何”介宾短语,“拿什么、凭借什么”。

(4)何乃:怎能。

(5)何之:等于“之何”,译为“到什么地方”,此处“之”作动词“到”。

三、乃1.副词:(1)承接关系,“就、于是、才”。

例:度我入军中,公乃入。

(2)转折关系,“却、竟然、反而”。

初中文言文虚词整理

初中文言文虚词整理初中文言文虚词整理初中文言文虚词主要包括:之、乎、者、也、矣、焉、哉、邪、耳等。

这些虚词在不同的上下文中具有不同的意义和用法,需要进行针对性的学习和理解。

一、之1、用作代词:表示人、事、物,相当于“他”、“她”、“它”、“他们”、“它们”、“这种情况”等。

例如:《论语》中“之子知之矣”,意思是“他知道了”。

2、用作连词:表示修饰或解释,相当于“的”、“而且”、“于是”、“因为”等。

例如:《荀子》中“天之道,损有余而补不足,是故虚胜实,不足胜有余”,意思是“自然的规律是减少有余的补给不足的,因此虚胜实,不足胜有余”。

二、乎1、用作语气助词:表示疑问、反问、推测、命令、感叹等语气,相当于“吗”、“呢”、“吧”、“呀”等。

例如:《诗经》中“悠悠苍天,此何人哉?”,意思是“长远的天啊,这究竟是什么人呢?”2、用作介词:表示比较、比例、等同、被动等意义,相当于“比”、“像”、“在……上”、“被”等。

例如:《庄子》中“吾生也有涯,而知也无涯”,意思是“我的生命有限,而知识无限”。

三、者1、用作助词:表示提顿、解释、命令等语气,相当于“的”、“……的话”、“……的事情”、“……的人”、“……的地方”等。

例如:《论语》中“论百家中以儒者为本”,意思是“论百家中以儒家最为重要”。

2、用作代词:表示人、事、物,相当于“他”、“她”、“它”、“他们”、“它们”等。

例如:《荀子》中“天地者,生之本也”,意思是“天地是生命的本源”。

四、也1、用作助词:表示解释、判断、疑问、命令、提顿等语气,相当于“了”、“呢”、“吗”、“啊”等。

例如:《诗经》中“青青子衿,悠悠我心。

纵我不往,子宁不嗣音?”,意思是“青色的衣领,悠扬的心。

纵然我不曾去找你,你难道就不回音吗?”2、用作代词:表示强调,相当于“如此”、“这样”等。

例如:《左传》中“晋侯谓伯瑕曰:吾不如也”,意思是“晋侯对伯瑕说:我不如你啊”。

五、矣1、用作助词:表示完成时态,相当于“了”、“呢”等。

18个文言虚词用法及例句

18个文言虚词用法及例句1. 者虚词“者”,常用于句子中引出主语或作为名词补充说明。

在文言文中,它还可以用作动词、形容词的主语和宾语,表示某种状态或动作。

例句:孩童者无知也,故需师傅指导。

饥者几欲吞食一切可食之物。

明天将至,盼望者纷纷聚集于此。

2. 乎文言文中常用虚词“乎”表示疑问、感叹或加强语气。

它通常置于句末,用于疑问句、感叹句或陈述句中。

例句:天空乎,何以永远湛蓝?汝言真乎,吾当以信之乎?赛跑中,孩童们乎喜乐争先。

3. 也虚词“也”可以表示陈述的肯定或加强语气,常用于句末。

它还可以用作助词,表示事物的随着转移或变化。

例句:湖水清澈无尘,是造化美也。

冬雪寒冷,我已穿上厚厚的外套了也。

岁月如梭,转瞬间,已到了仲夏。

4. 之形容词、动词和名词之前常常会带有助词“之”,表示所修饰事物的指代或泛指。

它还可以用于表示关系、动作或方位的名词前。

例句:书中之字,寓意深远。

一时之痛,终将成长之痛。

左右之间,我选择了勇往直前。

5. 于助词“于”可用于动词前,表示动作或状态所在的时间、位置、方式等。

它也可用于名词前,表示所涉及的时间、范围或处所。

例句:愿盛世美景常驻于眼前。

将军出征于边境之地。

重要的是心怀感恩,于世间不负此生。

6. 与虚词“与”在文言文中常用来表示动作的行为对象或者动作主体之间的关系。

它可以表示与动作发生关联的事物,也可以用于与动作者相关的身份或品质。

例句:羡慕与嫉妒之间,心潮起伏。

灵巧的手与智慧的头脑同在。

共处与共享,带来无尽的快乐。

7. 乃虚词“乃”常用于句首,用以引出结果、原因或者可以毫不犹豫进行的事情。

例句:秋之风乃凉,秋之果乃甘。

了尘纷乃得清心。

奋发努力乃能成就大事。

8. 焉文言文中“焉”一词可以用作副词或作为介词,通常用来表示行为所发生的地点、程度、方法、状态或者疑问的语气。

例句:一去秋冬已多,春风焉复来?置身花丛之中,仿佛置身仙境焉。

尔尽忠于国家,焉需收获报酬?9. 乎“乎”字可以用作疑问句的助词,语气委婉,常用于问句的句末。

文言文虚词意义和用法 [初中文言文虚词的用法及例句]

![文言文虚词意义和用法 [初中文言文虚词的用法及例句]](https://uimg.taocdn.com/d858c1e928ea81c759f5781d.webp)

竭诚为您提供优质的服务,优质的文档,谢谢阅读/双击去除文言文虚词意义和用法 [初中文言文虚词的用法及例句]所谓虚词,就是指那些不能够单独成句,词汇意义又比较抽象,但能通过它把实词组织在一起,完成句子结构的词类。

初中文言文虚词的用法及例句有哪些呢?下面是小编整理的初中文言文虚词的用法及例句,欢迎阅读初中文言文虚词而字的用法及例句1.用作连词。

可连接词、短语和分句,表示多种关系。

(一)表示并列关系。

一般不译,有时可译为“又”。

如:蟹六跪而二螯。

(《劝学》)(二)表示递进关系。

可译为“并且”或“而且”。

如:君子博学而日参省乎己。

(《劝学》)(三)表示承接关系。

可译为“就”“接着”,或不译。

如:余方心动欲还,而大声发于水上。

(《石钟山记》)(四)表示转折关系。

可译为“但是”“却”。

如:青,取之于蓝,而青于蓝。

(《劝学》)(五)表示假设关系。

可译为“如果”“假如”。

如:诸君而有意,瞻予马首可也。

(《冯婉贞》)(六)表示修饰关系,即连接状语。

可不译。

如:吾尝终日而思矣……(《劝学》)吾恂恂而起。

(《捕蛇者说》)2.用作代词。

只用作第二人称,一般作定语,译为“你的”;偶尔也作主语,译为“你”。

例如:而翁长铨,迁我京职,则汝朝夕侍母。

(《记王忠肃公翱事》)3.复音虚词“而已”,放在句末,表示限止的语气助词,相当于“罢了”。

例如:一人、一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。

(《口技》)闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

(《师说》)初中文言文虚词以字的用法及例句1.用作介词。

主要有以下几种情况:(一)表示动作、行为所用或所凭借的工具、方法及其他,可视情况译为“用”“拿”“凭借”“依据”“按照”“用(凭)什么身份”等。

例如:以故法为其国与此同。

(《察今》)愿以十五城请易璧。

(《廉颇蔺相如列传》)乃入见。

问:“何以战?”(《曹刿论战》)余船以次俱进。

(《赤壁之战》)是时以大中丞抚吴者为魏之私人……(《五人墓碑记》)(二)起提宾作用,可译为“把”。

(完整版)常见文言虚词用法(有例句)

(完整版)常见文言虚词用法(有例句)常见的文言虚词用法而1、用作连词。

可连接词、短语和分句,表示多种关系(1)表并列。

一般不译,有时可译为“又”·蟹六跪而二螯(《劝学》)·拾视之,非字而画(《促织》)(“而是”)(2)表递进。

可译为“并且”或“而且”·君子博学而日参省乎己(《劝学》)·夫赵强而[表并列]燕弱,而君幸于赵王,故燕王欲结于君(《廉颇蔺相如列传》)(3)表承接。

可译为“就”“接着”,或不译·余方心动欲还,而大声发于水上(《石钟山记》)·逐而得之(《促织》)(4)表转折。

可译为“但是”“却”·青,取之于蓝,而青于蓝(《劝学》)·成不敢敛户口,而又无所赔偿(《促织》)(5)表假设。

可译为“如果”“假如”·诸君而有意,瞻予马首可也(《冯婉贞》)·吾攻赵旦暮可下,而诸侯敢救赵者,已拔赵,必移兵先击之(《信陵君窃符救赵》)·人而无信,不知其可也(6)表修饰,即连接状语。

可不译·吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也(《劝学》)·吾恂恂而起(《捕蛇者说》)(7)表结果。

可译为“因而”(有时“因”“而”连用)·余亦悔其随之而不得极夫游之乐也(《游褒禅山记》)·得其尸于井,因而化怒为悲,抢呼欲绝(《促织》)2、用作代词。

只用作第二人称,一般作定语,译为“你的”;偶尔也作主语,译为“你”·而翁归,自与汝复算耳(《促织》)·夫差,而忘越王之杀而父乎(《作传·定公十四年》)3、复音虚词“而已”,放在句末,表限止的语气助词,相当于“罢了”·闻道有先后,术业有专攻,如是而已(《师说》)·时则不至,而控于地而已矣(《逍遥游》)何1、用作疑问代词(1)单独作谓语,问原因,后面常有语气助词“哉”“也”,可译为“为什么”“什么原因”·何者?严大国之威以修敬也(《廉颇蔺相如列传》)·予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉(《岳阳楼记》)(2)作前置宾语,主要代处所和事物,可译为“哪里”“什么”,译时要后置·豫州今欲何至(《赤壁之战》)·大王来何操(《鸿门宴》)(3)作定语,可译为“什么”“哪”·然则何时而乐耶(《岳阳楼记》)·其间旦暮闻何物,杜鹃啼血猿哀鸣(《琵琶行》)2、用作副词(1)用在句首或动词前,常表反问,可译为“为什么”“怎么”·何不按兵束甲,北面而事之(《赤壁之战》)·徐公何能及君也(《邹忌讽齐王纳谏》)(2)用在形容词前,表程度深,可译为“怎么”“多么”“怎么这样”·小子无所畏,何敢助妇语(《孔雀东南飞》)·至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也(《伶官传序》)·青泥何盘盘,百步九折萦岩峦(《蜀道难》)3、复音虚词(1)“何如”常用于疑问句中,相当于“怎么样”或“什么样”·少卿视仆于妻子何如哉(《报任安书》)·今单车来代之,何如哉[怎么回事呢](《信陵君窃符救赵》)·樊哙曰:“今日之事何如”(《鸿门宴》)·君以袁某为何如人哉(《谭嗣同》)(2)“何以”即“以何”,介宾短语,用于疑问句中作状语,据“以”的不同用法,分别相当于“拿什么”“凭什么”等·何以战(《曹刿论战》)·君何以知燕王(《廉颇蔺相如列传》)(3)“何乃”,表反诘语气,可译为“怎么竟”;表进层关系,可译为“何况”·阿母谓府吏“何乃太区区…”(《孔雀东南飞》)·今将军尚不得夜行,何乃故也[现在的将军尚且不能夜里通行,何况前任的将军呢]乎1、用作语气助词(1)表疑问语气。

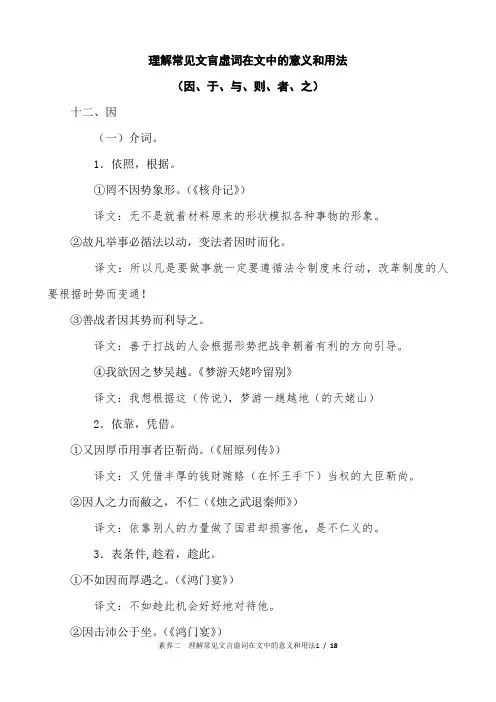

理解常见文言虚词在文中的意义和用法 (因、于、与、则、者、之)

理解常见文言虚词在文中的意义和用法(因、于、与、则、者、之)十二、因(一)介词。

1.依照,根据。

①罔不因势象形。

(《核舟记》)译文:无不是就着材料原来的形状模拟各种事物的形象。

②故凡举事必循法以动,变法者因时而化。

译文:所以凡是要做事就一定要遵循法令制度来行动,改革制度的人要根据时势而变通!③善战者因其势而利导之。

译文:善于打战的人会根据形势把战争朝着有利的方向引导。

④我欲因之梦吴越。

《梦游天姥吟留别》译文:我想根据这(传说),梦游一趟越地(的天姥山)2.依靠,凭借。

①又因厚币用事者臣靳尚。

(《屈原列传》)译文:又凭借丰厚的钱财贿赂(在怀王手下)当权的大臣靳尚。

②因人之力而敝之,不仁(《烛之武退秦师》)译文:依靠别人的力量做了国君却损害他,是不仁义的。

3.表条件,趁着,趁此。

①不如因而厚遇之。

(《鸿门宴》)译文:不如趁此机会好好地对待他。

②因击沛公于坐。

(《鸿门宴》)译文:顺着把刘邦击倒在座位上,杀掉他。

③因利乘便,宰割天下,分裂山河(《过秦论》)译文:秦国趁着胜利的机会,宰割天下的土地,分裂各国的河山。

4.表方法。

通过,经由。

因宾客至蔺相如门谢罪。

(《廉颇蔺相如列传》)译:通过宾客到蔺相如门前谢罪。

(二)连词1.表原因。

因为,由于。

①因造玉清宫,伐山取材,方有人见之。

译文:由于(因为)建造玉清宫,砍伐山中的树木,获得建造的材料,砍伐地方(面积),人人都见得到。

②恩所加则思无因喜以谬赏。

(《谏太宗十思书》)译:施加恩泽,就要考虑不要因为一时高兴而赏罚不当。

(二)副词。

表承接1.于是,就;因而。

①因拔刀斫前奏案。

(《赤壁之战》)译文:于是拔刀砍断面前放奏章的桌子。

②相如因持璧却立……(《廉颇蔺相如列传》)译文:蔺相如于是捧着璧退了几步站住,背靠着柱子。

③因谕曰:“尚书固负若属耶?……”。

(《段太尉逸事状》)译文:(太尉)于是开导他们说:“郭尚书难道亏待你们了吗?④因招樊哙出(《鸿门宴》)译文:于是招樊哙出来。

文言虚词整理

文言虚词整理【而】1. 连词①表并列,一般不译,有时可译成“又”。

例:永州之野产异蛇,黑质而白章。

(《捕蛇者说》)②表递进,可翻译为“并且”过“而且”。

例:君子博学而日参省乎己。

(《荀子·劝学》)③表承接,可翻译为“就”、“接着”、“然后”、“于是”。

例1:置于地,拔剑撞而破之。

(《鸿门宴》)例2:人非生而知之者,孰能无感。

(《师说》)④表转折,“但是”、“却”。

例:青,取之于蓝,而青于蓝。

(《荀子·劝学》)⑤表假设,可翻译为“如果”、“假如”。

例:人而无信,不知其可也。

(《论语》)⑥表修饰,连接状语,可不译或译为“地”。

例:吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。

(《荀子·劝学》)⑦表因果,“因而”。

例:余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。

(《游褒禅山记》)⑧表目的。

例1:吾恂恂而起。

(《捕蛇者说》)例2:缦立远视,而望幸焉。

(《阿房宫赋》)2. 代词①第二人称,你,你的。

例:余知而无罪也。

(《左传·昭公二十年》)3. 助词①相当于“以”,表范围。

如:形而上者谓之道,形而下者谓之器。

(《易经·系辞》)②表反问语气,相当于“岂”。

如:为仁由己,而由人乎哉?(《论语·颜渊》)③用于句末,相当于“耳”。

如:已而已而,今之从政者殆而。

(《论语·微子》)4. 动词①如,好像。

例:溺死者千有余人,军惊而坏都舍。

(《吕氏春秋》)【何】1. 疑问代词①单独作谓语,问原因,后面常有语气助词“哉”“也”。

例1:何者?严大国之威以修敬也。

(《廉颇蔺相如列传》)例2:予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?(《岳阳楼记》)②作宾语,主要代处所和事物,可译为“哪里”“什么”。

例1:豫州今欲何至?(《赤壁之战》)例2:大王来何操?(《鸿门宴》)③作定语,可译为“什么”“哪”。

例1:然则何时而乐耶?(《岳阳楼记》);例2:其间旦暮闻何物,杜鹃啼血猿哀鸣。

(《琵琶行》)2. 副词①用在句首或动词前,常表示反问,“岂”“怎”。

常见文言虚词用法归纳

常见文言虚词用法归纳1. 【而】⑴作连词①表并列,译为“并且、又”。

例:蟹六跪而二螯(《劝学》)注:并列关系连词两侧的词语可以调换,调换后语意不发生变化。

②表承接,译为“就、接着、然后”。

例:置之地,拔剑撞而破之(《鸿门宴》)③表递进,译为“而且”。

例:君子博学而日参省乎己(《师说》)④表转折,译为“却、但”。

例:青取之于蓝而青于蓝(《劝学》)⑤表假设,译为“如果、假使”。

例:诸君而有意,瞻予马首可也(《冯婉贞》)⑥表因果,译为“因而、所以”。

例:表恶其能而不用也(《赤壁之战》)⑦表修饰,译为“着、地、的”。

例:吾尝跂而望矣(《劝学》)⑧表示目的关系,译为“来”。

例:缦立远视,而望幸焉(《阿房宫赋》)⑵作代词表第二人称,译为“你(们)、你(们)的”。

例:其所,而母立于兹(《项脊轩志》)⑶与“而”有关的复合虚词【而已】放在句末,相当于“罢了”。

例:闻道有先后,术业有专攻,如是而已(《师说》)【而后】译为“才,方才”。

例:臣鞠躬尽瘁,死而后已。

(《出师表》)【而况】即“何况”,表反问的语气。

例:臣虽下愚,知其不可,而况于明哲乎(《谏太宗十思疏》)【既而】译为“不久,一会儿”。

例:既而得其尸于井(《促织》)2. 【何】⑴作疑问代词①作动词或介词的宾语,译为“哪里,什么”。

例:大王来何操(《鸿门宴》)②作定语,译为“什么”。

例:然则何时而乐耶(《岳阳楼记》)⑵作疑问副词①用在句首或动词前,常表示反问,译为“为什么、怎么”。

例:何敢助妇语(《孔雀东南飞》)②用在形容词前,表程度深,译为“多么”。

例:隐隐何甸甸(《孔雀东南飞》)⑶通“呵”,译为“喝问”。

例:信臣精卒陈利兵而谁何。

(《过秦论》)⑷与“何”有关的复合虚词【何如】【奈何】【若何】表示疑问或反问,译为“怎么样”“怎么办” “为什么”。

例:以五十步笑百步,贝M可如(《季氏将伐颛臾》)沛公大惊曰:“为之奈何”(《鸿门宴》)樊哙曰:“今日之事何如”(《鸿门宴》)【何以】即“以何”,介宾短语,用于疑问句中作状语,根据“以”的不同用法,分别相当于“拿什么”“凭什么”等。

高考常见的18个文言虚词的用法及举例

[而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之]1.【而】(一)用作连词。

1.表示并列关系。

一般不译,有时可译为“又” 。

①蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄者(《劝学》)②剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开(《蜀道难》)③北救赵而西却秦,此五霸之伐也(《信陵君窃符救赵》)2.表示递进关系。

可译为"并且"或"而且"。

①君子博学而日参省乎己。

(《劝学》) ②楚怀王贪而信张仪,遂绝齐(《屈原列传》)③回视日观以西峰,或得日,或否,绛皜驳色,而皆若偻(《登泰山记》)④以其求思之深而无不在也(《游褒禅山记》)3.表示承接关系。

可译为"就""接着",或不译。

①故舍汝而旅食京师,以求斗斛之禄(《陈情表》)②置之地,拔剑撞而破之。

(《鸿门宴》)③人非生而知之者,孰能无惑(《师说》)4.表示转折关系。

可译为"但是""却"。

①青,取之于蓝,而青于蓝(《劝学》) ②有如此之势,而为秦人积威之所劫(《六国论》)③信也,吾兄之盛德而夭其嗣乎(《陈情表》)5.表示假设关系。

可译为"如果""假如"。

①诸君而有意,瞻予马首可也。

(《冯婉贞》)②死而有知,其几何离(《祭十二郎文》)6.表示修饰关系,即连接状语。

可不译。

①吾尝跂而望矣,不如登高之博见也(《劝学》) ②填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走(《寡人之于国也》)③项王按剑而跽曰:“客何为者?”(《鸿门宴》)7.表示因果关系,①余亦悔其随之而不得极夫游之乐也(《游褒禅山记》) ②表恶其能而不用也(《赤壁之战》)8.表示目的关系,①缦立远视,而望幸焉(《阿房宫赋》) ②籍吏民,封府库,而待将军(《鸿门宴》)(二)通“尔”,用作代词,第二人称,译为"你的";偶尔也作主语,译为"你"。

9 文言虚词常见用法及例句

中考常见虚词用法及例句每天收获小进步,积累起来就是大进步;每天收获小幸福,积攒起来便成大幸福!【之】(一)代词作第三人称代词,可以代人、代事、代物。

代人多为第三人称,译作“他(她)(他们)”、“它(它们)”。

如:①公与之乘,战于长勺。

(《曹刿论战》)②陈胜佐之,并杀两尉。

(《陈涉世家》)③肉食者谋之。

(《曹刿论战》)》(二)助词1.结构助词,译为“的”,如:①予尝求古仁人之心。

(《岳阳楼记》)②小大之狱,虽不能察,必以情。

(《曹刿论战》)2.结构助词,放在主谓之间,取消句子的独立性,不译。

如:①予独爱莲之出淤泥而不染。

(《爱莲说》)②臣以王吏之攻宋也,为与此同类。

(《公输》)3.音节助词。

用来调整音节,无义,一般不翻译。

如:①公将鼓之(《曹刿论战》)②久之,目似瞑,意暇甚(《狼》);③怅恨久之(《陈涉世家》)4.结构助词,是宾语提前的标志。

如:①何陋之有(《陋室铭》)②宋何罪之有(《公输》)5.结构助词,是定语后置的标志。

如:居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。

(《岳阳楼记》)(三)作动词,可译为“到”、“往”。

如:1.辍耕之垄上。

(《陈涉世家》)2.又间令吴广之次所旁丛祠中《陈涉世家》【而】'主要作连词用,可以表示以下关系:l.并列关系,一般不译,有时可译为“又”。

如:①泉香而酒冽(《醉翁亭记》)②中峨冠而多髯者为东坡(《核舟记》)2.承接关系,可译作“就”“接着”,或不译。

如:①温故而知新,可以为师矣(《论语》十则)②尉剑挺,广起,夺而杀尉(《陈涉世家》)③环而攻之而不胜。

(《得道多助,失道寡助》)3.转折关系,译作“但是”“可是”“却”。

如:①予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖……可远观而不可亵玩焉(《爱莲说》)、②欲信大义于天下,而智术浅短(《隆中对》)③环而攻之而不胜(《得道多助,失道寡助》)④人不知而不愠(《论语》)⑤学而不思则罔思而不学则殆(《论语》)4.递进关系,译作“而且”“并且”或不译。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

中考常见虚词用法及例句每天收获小进步,积累起来就是大进步;每天收获小幸福,积攒起来便成大幸福!【之】(一)代词作第三人称代词,可以代人、代事、代物。

代人多为第三人称,译作“他(她)(他们)”、“它(它们)”。

如:①公与之乘,战于长勺。

(《曹刿论战》)②陈胜佐之,并杀两尉。

(《陈涉世家》)③肉食者谋之。

(《曹刿论战》)(二)助词1.结构助词,译为“的”,如:①予尝求古仁人之心。

(《岳阳楼记》)②小大之狱,虽不能察,必以情。

(《曹刿论战》)2.结构助词,放在主谓之间,取消句子的独立性,不译。

如:①予独爱莲之出淤泥而不染。

(《爱莲说》)②臣以王吏之攻宋也,为与此同类。

(《公输》)3.音节助词。

用来调整音节,无义,一般不翻译。

如:①公将鼓之(《曹刿论战》)②久之,目似瞑,意暇甚(《狼》)③怅恨久之(《陈涉世家》)4.结构助词,是宾语提前的标志。

如:①何陋之有?(《陋室铭》)②宋何罪之有?(《公输》)5.结构助词,是定语后置的标志。

如:居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。

(《岳阳楼记》)(三)作动词,可译为“到”、“往”。

如:1.辍耕之垄上。

(《陈涉世家》)2.又间令吴广之次所旁丛祠中《陈涉世家》【而】主要作连词用,可以表示以下关系:l.并列关系,一般不译,有时可译为“又”。

如:①泉香而酒冽(《醉翁亭记》)②中峨冠而多髯者为东坡(《核舟记》)2.承接关系,可译作“就”“接着”,或不译。

如:①温故而知新,可以为师矣(《论语》十则)②尉剑挺,广起,夺而杀尉(《陈涉世家》)③环而攻之而不胜。

(《得道多助,失道寡助》)3.转折关系,译作“但是”“可是”“却”。

如:①予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖……可远观而不可亵玩焉(《爱莲说》)②欲信大义于天下,而智术浅短(《隆中对》)③环而攻之而不胜(《得道多助,失道寡助》)④人不知而不愠(《论语》)⑤学而不思则罔思而不学则殆(《论语》)4.递进关系,译作“而且”“并且”或不译。

如:①饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也(《醉翁亭记》)②学而时习之,不亦说乎(《论语》)5.修饰关系,可译为“地”“着”,或不译。

①河曲智叟笑而止之曰(《愚公移山》)②杂然而前陈【其】(一)代词1.作第三人称代词,可译作“他(她)”“他(她)的”“他们”“他们的”“它”“它们”“它们的”。

如:①择其善者而从之,其不善者而改之(《论语》)②屠大窘,恐前后受其敌(《狼》)2.指示代词,可译为“那”、“那个”、“那些”、“那里”。

如:①其人视端容寂,若听茶声然(《核舟记》)②复前行,欲穷其林(《桃花源记》)也可译作“其中的”,后面多为数词。

如:其一犬坐于前(《狼》)(二)副词放在句首或句中,表示疑问、猜度、反诘、愿望等语气,常和放在句末的语气词配合,可译为“大概”“或许”“恐怕”“可要”“怎么”“难道”等,或省去。

①其如土石何?(《愚公移山》)②其真无马邪?其真不知马也(《马说》)③安陵君其许寡人!(《唐雎不辱使命》)【以】(一)介词1.介绍动作行为产生的原因,可译为“因为”“由于”。

如:①不以物喜,不以己悲(《岳阳楼记》)②是以先帝简拔以遗陛下(《出师表》)③扶苏以数谏故,上使外将兵(《陈涉世家》)④以其境过清(《小石潭记》)2.介绍动作行为所凭借的条件,可译为“凭借”“按照”“依靠”等。

①策之不以其道,食之不能尽其材(《马说》)②以残年余力,曾不能毁山之一毛(《愚公移山》)③域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利(《〈孟子〉二章》)3.表示动作行为的方式,可译作“把”、“拿”、“用”等。

如:①屠惧,投以骨(《狼》)②故临崩寄臣以大事(《出师表》)③咨臣以当世之事(《隆中对》)(二)连词1.表示目的,相当于现代汉语里的“来”如:①意将隧入以攻其后也(《狼》)②以光先帝遗德(《出师表》)③属予作文以记之(《岳阳楼记》)2.表示结果,可译作“以致”‘“因而”。

如:①不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也(《出师表》)②以伤先帝之明(《出师表》)3.有时相当于连词“而”。

如:①遂许先帝以驱驰(《出师表》)(三)“以”还可作动词(属于实词)用,可译为“认为”。

如:①先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈(《出师表》)【然】(一)代词,起指示作用,译作“这样”“如此”。

如:①父利其然也(《伤仲永》)②谓为信然。

(《隆中对》)(二)连词,表转折关系,译作“然而”“但是”等。

如:①然足下卜之鬼乎(《陈涉世家》)②然志犹未已。

(《隆中对》)(三)语气助词,分三种情况:1.用在形容词之后,作为词尾,译作“……地”。

如:杂然相许(《愚公移山》)2.用于词尾,译作“……的样子”。

如:望之蔚然而深秀者。

(《醉翁亭记》)3.用于句尾,常与“如”“若”连用,构成“如……然”“若……然”格式,相当于“……的样子”“好像……似的”。

如:其人视端容寂,若听茶声然(《核舟记》)【乃】(一)作副词。

有三种情况。

1.表示动作在时间上的承接,译作“才”。

如:①乃吾前狼假寐。

(《狼》)②太丘舍去,去后乃至。

(《世说新语》)2.表示出人意料,译作“竟”“竟然”。

如:问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

(《桃花源记》)(二)用于判断动中,相当于“是”“就是”。

如:当立者乃公子扶苏。

(《陈涉世家》)(三)作连词,表示前后的衔接或转折,可译为“于是、就”。

如:①乃重修岳阳楼。

(《岳阳楼记》)②乃诈称公子扶苏、项燕,从民欲也。

(《陈涉世家》)(四)作代词,译为“你、你的”。

如:王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

(《示儿》)【于】介词“于”的主要用法有:1、表示动作发生的处所、时间,译作“在”“从”。

如:①公与之乘,战于长勺(《曹刿论战》)②子墨子闻之,起于鲁(《公输》)2.表示动作的对象,译作“向”“对”“同”“给”“到”等。

如:①操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝(《愚公移山》)②每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也(《出师表》)③故天将降大任于是人也(《孟子》二章)3.用在被动句中,介绍行为主动者,可译为“被”。

如:“受制于人”的“于”。

4.用在形容词之后,表示比较,一般可译作“比”。

如:使人之所恶莫甚于死。

(《鱼我所欲也》)【为】(一)介词1.表示动作行为的对象,可译作“向”“对”“替”“给”等。

如:①不足为外人道也(《桃花源记》)②此人一一为具言所闻(《桃花源记》)2.表示被动,译作“被”。

如:仅有敌船,为火所焚。

(《观潮》)山峦为晴雪所洗。

(《满井游记》)3.表判断,“是”中轩敞者为舱。

(《核舟记》)4.表示动作、行为的目的,可译作“为着”“为了”。

如:为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与(《鱼我所欲也》)(二)动词wéi1.“做”例:①并自为其名;②以径寸之木为宫室、器皿;③为我为云梯之械;④今为宫室之美为之;⑤行拂乱其所为;⑥好为《梁父吟》;2、“作为、当作、成为”例:①弃其杖,化为邓林;②为坻、为屿、为堪、为岩;③武陵人捕鱼为业;④以牒为械3、“唱”例:好为《梁父吟》4、“是”例:①知之为知之;②中峨冠而多髯者为东坡;③天下为公;④中轩敞者为舱;⑤臣以王吏之攻宋,为与此同类;⑥此为何若人;⑦若为佣耕【且】(一)连词1、递进关系:而且、况且且壮士不死即已,死即举大名耳。

2、让步关系:尚且且欲与常马等不可得。

(二)副词1、将要、将北山愚公,年且九十。

2、姑且、暂且存者且偷生,死者长已矣。

【所】(一)名词:处所、地方①又间令吴广之次所旁丛祠中。

(《陈涉世家》)②必能使行阵和睦,优劣得所。

(《出师表》)(二)助词:1、放在动词前,和动词组成“所”字的名词性结构,表示“所……的人”“所……的事物”“所……的情况”所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

(《鱼我所欲也》)渔人一一为具言所闻。

(《桃花源记》)衣食所安,弗敢专也,必以分人。

(《曹刿论战》)2.“为……所”结构,表被动茅屋为秋风所破歌。

3.“所以”:①用来……的方法此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。

(《出师表》)所以动心忍性,曾益其所不能。

(《生于忧患,死于安乐》)②表原因,相当于“……的原因”亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也。

(《出师表》)4、“所谓”:所说的此所谓战胜于朝廷。

(《邹忌讽齐王纳谏》)【因】(一)介词1、依照、根据罔不因势象形。

(《核舟记》)2、依靠、凭借先帝因之以成帝业。

(《隆中对》)3、趁着、趁此信闻天子以好出游,其势必无事而迎郊谒,而陛下因擒之。

4、通过、经过因宾客至蔺相如门谢罪。

(《廉颇蔺相如列传》)(二)副词,于是,就因屏人曰:汉室倾颓,……。

(《隆中对》)【与】(一)介词1、替,给尝与人佣耕(《陈涉世家》)2、通“欤”,吗所识穷乏者得我与?(《鱼我所欲也》)3、“孰与”“与……孰”,与……比,(谁)更……吾孰与徐公美?(《邹忌讽齐王纳谏》)【则】1、副词,于是,就此则岳阳楼之大观也。

(《岳阳楼记》)2、连词,那么则汉室之隆,可计日而待也。

(《隆中对》)3、连词,却余则缊袍敝衣处其间。

(《送东阳马生序》)4、连词,如果入则无法家拂士,出者无敌国外患者,国恒忘。

(《生于忧患,死于安乐》)5、“然则”,复合虚词,“(既然)这样,那么……”然则何时而乐邪?(《岳阳楼记》)【何】(一)疑问代词1、什么孔子曰:“何陋之有?”(《陋室铭》)然则何时而乐焉?(《岳阳楼记》)问何以战?(《曹刿论战》)问今是何世(《桃花源记》)2、怎么样如太行、王屋何?(《愚公移山》)其如土石何?(《愚公移山》)3、哪里先生不知何许人也?(《五柳先生传》)4、为什么予尝求古仁人之心,或者二者之为,何哉?(《岳阳楼记》)肉食者谋之,又何间焉?(《曹刿论战》)5、怎么若为佣耕,何富贵也?(《陈涉世家》)徐公何能及君也?(《邹忌讽齐王纳谏》)(二)副词,多么水何澹澹,山岛竦峙。

(《观沧海》)。