蒸汽吞吐剩余油分布规律研究

超稠油油藏蒸汽吞吐末期剩余油分布规律研究

(. 国石 油 大 学 ( 东 ) 油 工 程学 院 , 1中 华 石 山东 青 岛 2 5 6 ;. 国 石 化河 南 油 田分 公 司 石 油 勘 探 开 发 研 究 院 . 5 6 6 2中 河南 南 阳 4 3 0 ) 7 0 0

E p o a in a d D v l p n , n n Oi ed C mp n ,S NOP ,N n a g 4 3 0 , h n ) x lr t n e eo me t He a l l o a y I o i f EC a y n 7 0 0 C i a Ab t a t B s d o e e v i smu a in v r u f e t l a tr n e i i g oldsr u in a ae sa e o t a t lt n sr c : a e n r s r o r i lt . a o si l n i co sa d r ma nn i it b t t t tg fse m si a i o i nu af i o 1 mu o a ea ay e r u e - e v i r s r o r. d a e s me t , e f a in i c n u t d c mb n dwi y a c mo i r g d t, r n l z d f p r a y ol e e v is An t h a me v r i t s o d ce , o i e t d n mi n t i a a o s h t i i c o h o n

基 金项 目 : 东省泰 山 学者 建 设 工 程 基金 项 目( S Z 0 6 1 ) 山 T X 2 0 —5 : 河 南油 田技 术 开发 项 目“ 浅 l 泌 0断块 热化 学驱 井 网及 注 采 参数 优 化 研 究” G 5 30 一 S0 5 ( 0 0 — 9Z 一 3 1 摘 要 针 对超 稠 油 油藏 ,以 油 藏数 值 模 拟 技 术 为 基 础 ,分 析 了影响 蒸汽 吞 吐 效 果 的 主要 因素 及 吞 吐 末 期 剩 余 油 分 布 规

剩余油分布研究课件

二、剩余油平面分布

• 剩余油的平面分布,主要受两个方面的因 素控制。一是油层平面非均质性尤其渗透 率的平面非均质性的影响;二是受井网条 件的控制。归纳起来,剩余油平面分布的 基本特征如下。

• 1.剩余油平面分布的一般情况

剩余油分布研究

剩余油平面分布

• 在注水开发油田中,注入水的平面运动主 要受渗透率差异和采油井点位置的控制。 渗透率高的地带,注入水大量进入,油层 水洗动用好,剩余油较少;渗透率低的地 带,油层水洗动用差,剩余油较多;在采 油井点附近,由于是泄压区,地层压力特 别低,因而注入水大量汇集,水洗动用好; 而在远离采油井的部位,由于地层压力较 高,因而注入水难于推进到,剩余油较多。 这就是剩余油平面分布的一般规律。

• 在一些砂体窄小的油藏中,常常出现如 图6-2-3所示的情况:某些砂体有注水井控 制但局部方向无采油井钻遇,或某些砂体 有采油井控制但局部方向却无注水井钻遇, 形成注采连通不畅或缺乏注采连通的情况, 从而形成局部水洗不到的剩余油。

剩余油分布研究

图6-2-3 注采缺乏连通的剩余油

剩余油分布研究

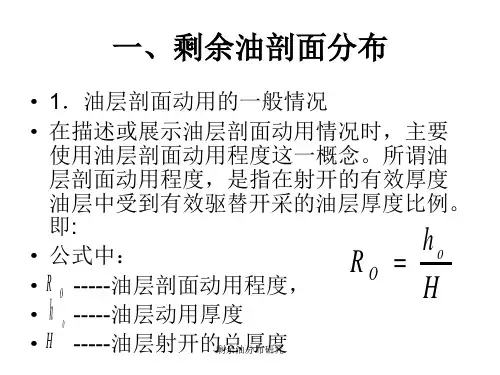

剩余油剖面分布

剩余油分布研究

剩余油平面分布

• ②裂缝造成的水窜。当注水井和采油井之 间裂缝比较发育甚至出现裂缝连通时,这 时的水窜是惊人的,油井可以在短短的几 个月内全部水淹。这时油层的过水断面很 小,注入水波及体积很小,大量剩余油分 布在(被注入水封闭在)裂缝通道的两侧,成 为基本未驱替的优质易动用剩余油。

剩余油分布研究

• (5)平面水窜形成的剩余油 • 注水开发油田平面水窜有两种情况: • ①油层渗透率方向性差异形成的水窜。这

种水窜普遍沿一个方向并有大量井发生, 但水窜程度一般不严重。它多发生在河流 相砂体的主流线方向上,或其它具条带状 特征的砂体中。在这些砂体主流线两侧的 砂体边缘部位,注入水难于水洗到,一般 有较多的剩余油。

边底水稠油油藏多轮次吞吐后期剩余油分析

研究区块经过多年开发,地层亏空大,受边底水侵入和高轮次吞吐等因素影响,开发效果变差。

复杂河流相稠油油田局部隔夹层较发育, 为高渗稠油油藏。

优化水平井参数, 为辅助蒸汽吞吐, 采用高效油溶性复合降黏剂, 充分利用其协同降黏作用、混合传质及增能助排性能, 大幅度降低注汽压力、扩大吞吐波及范围。

一、不同区域剩余油分布规律分析1.典型井组选取根据研究单元不同区域的储层厚度、原油物性、构造位置、周期生产效果、水淹类型等的差异,平面上划分了4个区域:(1)受边底水影响西北部受到馆陶弱边水影响,部分井高含水;平均单井日液33.5t,单井日油1.9t,综合含水94.3%,平均动液面209m。

(2)受潜水底水和南部区域注入水影响的中部井区受到南部区域边水、潜山底水侵入,高含水问题突出;该井区井况问题突出,储量失控严重。

管外窜问题严重,制约老井利用(3)高泥质较高东部井区层薄物性差,产能低;油井主要表现为注汽压力高的特征,一般注汽压力达18.0MPa~19.5MPa。

单井平均周期生产效益较差。

(4)水平井区一是井筒附近采出程度高,周期递减大,二是非均质性强,井间热连通,汽窜严重。

综上,从4个典型区域选取了5个开发井组,共涉及井数62口,面积4.2km2,在历史拟合基础上,分析剩余油分布规律及影响因素。

2.地质模型建立三维地质模型采用Petrel软件,模拟层位为研究区块馆陶组3个砂组、5个小层。

3.数值模型建立利用CMG数值模拟软件,分别建立四个区域数值模型,并进行了历史拟合。

拟合过程中,依据岩心分析资料,首先对孔隙度、空气渗透率、含油饱和度进行了校正,并对相对渗透率在合理范围内进行了修正,对模型区含水进行了精细拟合使拟合含水上升趋势与实际一致,并对重点井进行了精细拟合,单井拟合符合程度达到85%。

4.地下三场规律分析(1)压力场分析研究区块原始地层压力9.5MPa,目前地层平均压力7.0MPa;其中A区块及东部区域整体地层压力偏低,西北及中部区域受边底水影响压力相对较高。

蒸汽吞吐热力采油特征分析

本科毕业设计(论文) 题目:蒸汽吞吐热力采油特征分析学生姓名:学号:专业班级:石油工程专业指导教师:摘要人们对石油的需求越来越多,但常规石油资源越来越少,稠油储量丰富。

因此,人们更加关注对稠油的开采。

本文根据稠油特征,选择蒸汽吞吐热力采油工艺技术,描述了蒸汽吞吐热力采油的工艺过程以及驱油机理,对蒸汽吞吐生产规律进行了理论预测与实际生产规律总结,描绘出典型的蒸汽吞吐井周期生产规律,同时对含边底水的油藏蒸汽吞吐生产规律做了部分描述。

采油特征方面,主要对单井的单周期与多周期间的产油特征进行了总结;区块方面主要通过累产油与累注汽的关系以及注采方程的建立进行了描述。

编写了计算机程序,实现了重要参数的计算,绘制了关键曲线,由此比较描述了蒸汽吞吐产油的特征以及对未来开采指数的预测。

文中还对其它热力采油工艺技术进行了简要介绍。

根据多口生产井以及区块生产资料,通过所编程序以及EXCEL进行实例计算,对未来生产进行较准确预测与指导。

关键词:稠油;蒸汽吞吐;吞吐机理;生产特征;注采方程ABSTRACTPeople demand for oil is more and more, but conventional oil resource becomes less and less, while reserves of heavy oil are rich. Therefore, people pay more attention to the mining of heavy oil.According to the characteristics of heavy oil, select heating steam stimulation production technology technology, describes the heat recovery steam stimulation of the process and oil displacement mechanism, to steam stimulation production rule theory predicts and actual production rule summary, and paint the typical steam stimulation well production cycle rules, and to contain the edge of bottom water reservoir steam stimulation production rules made a part description. Oil production characteristics, mainly to the single cycle of single with many weeks during the period of oil production characteristics are summarized; Block is mainly through the tired oil and tired steam injection and the relationship between the establishment of injection-production equation is described. Write a computer program, realize the important parameters, painted key curve, which is described in the characteristics of steam stimulation of future oil and mining index forecasting. The paper also to other thermal production technology is briefly introduced.According to the production Wells shows and block production material, through the programming and EXCEL example calculation, the future production of more accurately predict and guidance.Keywords: heavy oil; steam stimulation; oil displacement mechanism; cumulative oil produced; oil field infuse and pick equation.中国石油大学(华东)本科毕业设计(论文)目录第1章前言 (1)1.1研究的目的和意义 (1)1.2稠油的开采工艺 (1)1.3蒸汽吞吐以及动态预测方法 (1)1.4研究主要内容 (2)第2章蒸汽吞吐驱油机理与生产规律 (3)2.1驱油机理 (3)2.2蒸汽吞吐井生产规律 (5)第3章蒸汽吞吐单井周期采油特征 (11)3.1蒸汽吞吐单井单周期采油特征 (11)3.2水驱特征曲线预测单井蒸汽吞吐开采效果 (11)3.3蒸汽吞吐单井多周期采油特征 (12)第4章开发单元产量递减规律 (16)4.1累产油与累注汽关系曲线 (16)4.2累积汽油比与累积注汽量的关系曲线 (19)4.3采收率确定方法 (20)4.4蒸汽吞吐方程的建立与运用 (24)第5章蒸汽吞吐生产特征应用 (27)5.1程序编辑 (27)5.2程序流程图 (27)5.3程序界面 (27)5.4单周期产量递减分析 (29)5.5水驱特征曲线预测单井开采效果 (30)5.6多周期产量递减分析 (32)5.7三参数法预测可采储量 (33)第6章总结 (36)致谢 (37)参考文献 (38)第1章前言1.1 研究的目的和意义稠油,即高粘度重质原油,在油层条件下,将粘度大于50mpa.s地面密度大于0.943的原油称为稠油。

蒸汽吞吐剩余油分布规律研究

剩余 油

中图分 类号 : TE

规律 文 献标 识码 : A

文章 编号 : 1 0 0 9 — 9 1 4 X( 2 0 1 3 ) 1 4 — 0 2 7 6 — 0 l

改 善蒸 汽吞 吐开发 效果 的核心 是经 济高效地开 发油 藏 中的剩 余油 , 因此 ,

( 2 ) 油藏 平面 动用 程度研 究表 明 : 蒸 汽吞 吐开 发中 , 井间含 油饱 和度 虽然 降

低, 但仍 然较 高 , 且 与原 井距 离 不 同, 剩 余油 饱 和度存 在 差异

( 3 ) 不 同距离侧钻 井含油 饱和度 研究表 明 : 各油层 井 间不 同距离含 油饱 和度 变化 存在 差异 , 距 原井距 离小 , 油层含 油饱 和度 递减 幅度 大 , 距 原 井距离 大 , 油

层含 油饱 和度 递 减幅 度小 , 油层 井 间含油 饱 和度 变化 幅度 随 着与 原井 距 离增

渗 为主 , 一 般在0 . 5 7 - 2 . 0 / . t r n : , 均 为饱 含油 : 分 流河 口坝微 相砂 体较 发育 , 油 层

厚度 较 大 , 渗透 率 以高 ~特 高渗 为主 , 一般在1 . 0 m2 以上 , 平均1 . 7 3 m z , 为

科 学 论 坛

I ■

蒸 汽 吞 吐 剩 余 油 分 布 规 律 研 究

陈燕 曾佳 业

( 河 南 油 田采 油二 厂新 庄 项 目部 河南 南阳 4 7 3 1 3 2 )

[ 摘 要] 改 善蒸 汽吞 吐开 发效 果 的核 心是 经济 高效 地开 发 油藏 中的 剩余 油 , 剩 余油 分布 规律 研究 是 改善 蒸汽 吞吐 后期 开 发效果 的依 据 , 剩 余 油分布 规 律研 究 方法 的综 合应 用 , 是 准确 确定 剩余油 分布 的保证 应用 侧钻 井 、 加密 井、 数值模 拟 、 动边 界无 网格等 方法 确定 出平面 剩余 油分 布规律 , 因此 , 需要 我们 加强对 余 油分

10第十章 剩余油分布规律研究

2

剩余油分布规律研究进展

美国: 美国:曾组织了专家研究了储量为10亿吨的一些大油田认为: 1、77%的剩余油遗留在注水未波及到的油层中; 2、23%残留在注入水扫个的油层中。 前苏联: 前苏联:16位油田开发专家、开发地质专家、地球物理化学 家对ROS分布的估计为: 1、27%残留在水未洗到的夹层和水绕过的渗透层中; 2、19.5%残留在滞留带中; 3、16%残留在透镜体中; 4、15%残留在小孔隙中; 5、13.5%以薄膜形式分布在岩石颗粒表面; 6、8%在局部不渗透遮挡处。 以上表明60-65%ROS分布于因非均质严重而引起的注入 水未波及带,只有30-35%残留在水淹层内。 大庆油田: 大庆油田: 1、40%存在于注采不完善的独立砂体; 2、40%存在于成片的差油层; 3、10%存在于井网未控制处; 4、10%存在于河道砂主体常边部的变差部位。

14

一、示踪剂测试的理论依据

15

二、单井回流示踪剂测试

三、井间示踪剂测试

16

一、在裸眼井测定剩余油饱和度的测井方法 (一)电阻率测井法 1、常规电阻率法 2、电阻率测-注-测法

17

18

(二)核磁测井法

1、正常油的核 磁注-测法 2、重油的常规 核磁测井法

19

二、在套管井中测定剩余油饱和度的测井方法

第十章 剩余油分布规律研究

一、剩余油饱和度

剩余油饱和度(Sos)定义为油藏产量递减期内 任何时候的含油饱和度,一般指二次采油末油田处 于高含水期时剩余在储层中流体的原油饱和度。而 残余油饱和度(Sor)为在油层条件下,油的相对渗透 率为零的不可流动油的饱和度,它是剩余油饱和度 的一种特殊情况。剩余油饱和度可能等于残余油饱 和度,但它往往大于残余油饱和度。

单二块稠油油藏剩余油分布规律研究及应用

淹, 目前 剩 余 油 饱 和 度 相 对 较 高 。 后 期 加 密 井 初 期 从

单 二 块 稠 油 油 藏 剩 余 油 分 布 规 律 研 究 及 应 用

谢 风 猛 , 沈 国 华 , 朱 孟 高 , 郭 卫 忠 , 刘 建

( 利 油 田 有 限 公 司滨 南 采 油 厂 , 东 滨 州 2 6 0 ) 胜 山 5 6 6

【 摘 要 】 活 跃 边 底 水 稠 油 油 藏 高 轮 次 吞 吐 以 后 , 于 受 储 层 非 均 质 性 、 采 方 式 、 藏 由 开 油 边 底 水 、 孔 井 段 等 因 素 影 响 . 余 油 分 布 规 律 复 杂 , 汽 吞 吐 开 采 效 果 变 差 。通 过 对 活 跃 射 剩 蒸 边 底 水 稠 油 油 藏 高轮 次 吞 吐 阶 段 剩 余 油 分 布 规 律 和 影 响 因 素 的 研 究 , 用 新 钻 井 、 向 侧 利 定

单 家 寺 稠 油 油 田 单 二 块 是 一 个 具 有 活 跃 边 底 水 的 厚 层 块 状 砂 岩 特 稠 油 油 藏 。 9 4年 投 入 开 发 , 18 目 前 区块 历 经 蒸 汽 吞 吐试 验 、 面 吞 吐开 发 、 次 加 密 全 一

剩 余 油 分 布 规 律 研 究

钻 、 停 产 井 完 善 井 网 , 用 补 孔 扩 射 调 整 注 汽 产 液 剖 面 、 氮 气 或 注 氮 气 加 化 学 剂 控 制 扶 采 注

水 锥 等 手 段 , 善 了 高 轮 次 吞 吐 稠 油 油 藏 开 发 效 果 , 单 家 寺 稠 油 油 藏 应 用 后 取 得 了 较 好 改 在

剩余油的研究方法与分布模式

剩余油的研究方法与分布模式作者:杜怡奎来源:《石油知识》 2017年第2期摘要:本文在对剩余油形成机理及控制因素详细分析的基础上,对目前较为流行的研究剩余油的方法进行了系统梳理总结,同时针对剩余油分布的一些共性可循的规律,建立起具有一定指导意义的分布模式,为剩余油研究工作的开展提供借鉴。

关键字:剩余油;研究方法;分布规律剩余油是指油藏在开发过程中某一阶段,仍保留在地下油藏岩石孔隙空间内,且通过提高地下地质体认识水平和改善采油工艺等技术措施后可以开采出的那部分原油,其数值上等于可采储量与累积产油量之差。

目前我国大部分油田已处于中高含水开发阶段,油层水淹状况极其复杂,开采的难度越来越大,因此,剩余油分布规律研究是注水开发中后期油田重要研究内容之一,对于优化注采井网、改善开发效果和提高采收率等具有重要意义。

根据国内外研究状况,针对不同地质体中剩余油存在的位置、形态、数量及变化规律等,可将其分成微观剩余油和宏观剩余油两类,本文重点针对宏观剩余油进行阐述。

1 宏观剩余油形成机理及其控制因素宏观剩余油是指通过测井与岩心分析等手段进行研究的肉眼可识别的那部分剩余油。

在油藏开发过程中,宏观剩余油形成与分布受宏观、微观等多种因素综合控制。

宏观剩余油的形成与分布主要存在两种机制:一种是因储层垂向非均质性导致储层内部纵向上水驱油的不均一性及驱替过程的非活塞性,造成油和水在储层内交替分布,原油在储层较大孔隙空间中逐渐不占优势;另一种则是因多种原因,造成注入水前缘未驱替或驱替较少,原油仍在储层较大孔隙空间中占优势,从而形成宏观剩余油富集区。

本质上来说,将宏观剩余油的控制因素归结为油藏非均质性和开采非均质性两方面。

其中油藏非均质性为内部地质因素,包括构造、储层及流体非均质性;开采非均质性为外部控制因素,包括井网部署、层系组合、注采对应等导致储层开采状况非均质性。

2 剩余油研究方法目前国内外已经形成一系列较为成熟的研究宏观剩余油的技术方法,但这些方法各有优缺点,任何一种方法得出的宏观剩余油数值及分布认识,其可靠程度均有一定偏差,因此,应根据油藏的具体情况,需综合应用各种方法确定宏观剩余油的定性和定量分布,提高宏观剩余油的认识精确度。

浅层稠油注蒸汽开发过程中剩余油分布规律_陈振琦

吞吐加热油层的范围非常有限 ,一般小于 35 m, 在井 间仍有较多的剩余油。进行全面加密 ,可以提高油层的 动用程度 ,减小死油区 ,改善汽驱开发效果。

原始含油饱和度的高低 ,蒸汽驱替后的残余油都是一 样的 ,该值一般可由实验室确定。据国外部分稠油油田

资料 ,在蒸汽带的残余油饱和度一般在 8% ~ 22% ,平

均 18% 。

根据九区高温相渗资料 ,参考国外稠油油藏的残

余油饱和度值 ,可选择 22% 为九区稠油油藏的残余油

饱和度。由此 ,结合密闭取心井岩心现场观察、室内分

剩余油研究方法

1. 密闭取心法 在注蒸汽开发的不同阶段 (时间 ) ,有目的地在油 田的 (或井间的 )不同位置钻一批密闭取心井 ,可用来

认识、评价油层的动用程度及剩余油的分布规律。 ( 1) 利用取心井资料可以了解纵向上油层的动用情况 ; ( 2) 对比井间不同位置的剩余油饱和度 ,了解平面上油层 的动用情况 ; ( 3)利用密闭取心井资料确定蒸汽驱开发 的残余油饱和度 ,并可用取心分析的结果与实验室的 分析结果进行对比。

可随时监测

解释结果偏低 ,资料有限

可计算不同开发期的剩余油 值及平面分布 ; 可为加密钻井提供依据

需 与测试资 料结合 ,对 产量进 行 合理分配 ,仅 能确定 单层的 饱和度平均值

可了解纵向油层吸汽程度

定性认识

产液剖面

可了解油层纵向产液部位

定性认识

温度剖面

历史拟史 指标预测

可了解油层纵向温度分布

定性认识

第9章 剩余油分布研究

常规驱油 提速驱油 抽汲驱油

开发地质

四、 稠油油藏剩余油分布的影响因素

稠油油藏因油稠无论从开发方式上还是注入物上,与 一般油田都有所不同,其剩余油分布的影响因素也不同。 1.非均质性影响

2.开发井网的影响

3.汽窜因素 4.射孔井段的影响

第三节 剩余油分布研究一源自剩余油分布研究流程静态资料 动态资料 动静态精细油藏描述数据库

二、剩余油研究的发展状况

开发地质

从20世纪80年代开始,研究剩余油分布、提高采收率问题 已引起世界各石油生产国的普遍关注。作为一项世界性难题, 剩余油形成与分布研究已经成为国际学术会议讨论的重要主题 之一。 近年来,我国也十分重视剩余油的研究,认识到该研究 是老油田挖潜调整和控水稳油的关键。 目前国内外有关剩余油分布研究的重点主要集中在以下三个 方面:①对剩余油分布的描述;②对剩余油饱和度的测量与监 测技术的研究;③对剩余油挖潜技术的研究。 大庆、辽河、胜利等油田的研究已经达到世界先进水平: ①大庆油田精细地质描述和辽河油田小层沉积分析比较成熟; ③油田开发地质研究已经由小层分析细分到单砂体分析; ④地质研究已由单学科研究发展到多学科综合研究; ⑤密闭取心分析为剩余油研究提供了开采状况的第一手资料; ⑥动态监测系统比较完善,80%的注水井和50%机械采油井每 年测试一次。

流动单元

二、剩余油分布研究的主要内容

开发地质

国内外有关剩余油分布研究重点主要集中在以下三方面: ①对剩余油分布的描述; ②对剩余油饱和度的测量与监测技术的研究; ③对剩余油挖潜技术的研究。 大庆油田划分出10种类型的剩余油分布区: ①井网控制不住型, ②成片分布差油层型; ③注采不完善型; ④二级受效型; ⑤单向受效型; ⑥滞留区型; ⑦层间干扰型; ⑧层内未水淹型; ⑨隔层损失型; ⑩断层遮挡处的剩余油。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

蒸汽吞吐剩余油分布规律研究

[摘要]改善蒸汽吞吐开发效果的核心是经济高效地开发油藏中的剩余油,剩余油分布规律研究是改善蒸汽吞吐后期开发效果的依据,剩余油分布规律研究方法的综合应用,是准确确定剩余油分布的保证应用侧钻井、加密井、数值模拟、动边界无网格等方法确定出平面剩余油分布规律,因此,需要我们加强对余油分布研究。

[关键词]蒸汽吞吐剩余油规律

中图分类号:te 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2013)14-0276-01

改善蒸汽吞吐开发效果的核心是经济高效地开发油藏中的剩余油,因此,蒸汽吞吐开发剩余油分布研究是改善蒸汽吞吐开发效果的基础和依据。

一、蒸汽吞吐余油分布规律研究方法

1、沉积相方法

首先开展的研究是建立综合地质研究数据库,并建立能准确反映油藏特征的地质模型,其次开展沉积环境分析,在此基础上进行储层的多层次解剖,解剖的程序为油层组→砂岩组→小层→单砂层→单砂体。

在蒸汽吞吐开采中~后期,由于蒸汽吞吐开采的复杂性,导致剩余油在空间和平面分布十分复杂,小层的划分满足不了储层研究中剩余油分布的研究,必须将储层细分到单砂层,以单砂层作为开发研究单元,搞清单砂层的分布状况及其规模,解决纵向及平面矛盾。

研究表明:水下分流河道微相砂体发育,油层厚度较大,

渗透率以中~高渗为主,一般在0.5~2.0μm2,均为饱含油:分流河口坝微相砂体较发育,油层厚度较大,渗透率以高~特高渗为主,一般在1.0μm2以上,平均1.73μm2,为饱含油层;分流间微相和前缘薄层砂微相砂体不很发育,砂体分布具有条带性,渗透率以中~低渗为主,平均0.97μm2,含油性较差:前三角洲微相和分流间洼地微相砂体不发育,含油性最差或不含油。

2、检查井方法

利用常规取芯、密闭取芯和大直径取芯分析等是油藏开发过程中通过取芯来确定油层含油饱和度和其它储层参数的方法,通过取芯井岩芯分析,不仅可以确定不同开发阶段油层含油饱和度及其变化规律,同时也可以确定储层参数及其变化,进而综合研究剩余油的分布。

3、油藏数值模拟方法

数值模拟主要研究油层含油饱和度和剩余油量,可以计算油藏中含油饱和度在空间上随时间的变化情况,预测未来饱和度变化;主要用于三方面研究工作:

(l)利用生产历史拟合方法确定实际油藏中的含油饱和度分布;(2)进行不同地质条件和驱动方式下的含油饱和度分布的机理研究;

(3)预测各种驱动方式下,油层中的剩余油饱和度变化。

二、影响蒸汽吞吐剩余油分布的因素分析

蒸汽吞吐开发中,影响剩余油分布的因素主要有以下几方面:

1、油层位置

蒸汽吞吐开发中,由于油层在射孔井段内所处位置不同,吸汽量不同,上部油层吸入蒸汽干度高,单位厚度吸汽量也较多,动用程度高,而下部油层单位厚度吸汽量少,动用程度低:井段过长,下部油层无法得到充分动用。

2、油层渗透率

渗透率的大小是影响油层的吸汽能力和产油能力大小的主要参数之一。

吸汽剖面的研究表明,油层渗透率越高,单位厚度的吸汽量越大。

3、单层厚度

典型区块吸汽剖面监测资料统计分析表明,互层状油藏厚度中等的油层,单位厚度吸汽量大,厚度较大或较小的油层,单位厚度吸汽量均较小。

4、地层系数

由于受油层厚度和油层渗透率双重因素的影响,互层状油藏,油层厚度较小时,油层受层内非均质和蒸汽超覆的影响较小,油层渗透率是影响油层动用程度的最主要参数,而即当油层厚度较小时,油层单位厚度吸汽量随地层系数的增加而增加,油层厚度较大时,油层受层内非均质和蒸汽超覆的影响较大,油层厚度是影响油层动用程度的最主要参数。

5、孔隙度

典型油藏吸汽剖面的研究表明,油层孔隙度越高,单位厚度的吸

汽量越大。

三、油藏平面剩余油分布规律

综合研究表明,油藏平面井间剩余油分布有以下特点:

(l)动边界无网格技术研究的剩余油分布表明:油层厚度大、原始储量大的主体微相位置仍然是剩余油分布较多的位置。

(2)油藏平面动用程度研究表明:蒸汽吞吐开发中,井间含油饱和度虽然降低,但仍然较高,且与原井距离不同,剩余油饱和度存在差异。

(3)不同距离侧钻井含油饱和度研究表明:各油层井间不同距离含油饱和度变化存在差异,距原井距离小,油层含油饱和度递减幅度大,距原井距离大,油层含油饱和度递减幅度小,油层井间含油饱和度变化幅度随着与原井距离增加,呈指数递减。

四、典型稠油区块采收率预测研究

目前,应用于稠油蒸汽吞吐开采中采收率预测的方法较多,研究中针对蒸汽吞吐后期的开发特点,应用注采关系法、油汽比与采出程度关系法、产量递增率法、周期产量特征法及数值模拟法等对典型稠油区块采收率进行了预测研究。

通过对典型蒸汽吞吐开发油藏的采收率及产量变化趋势预测,可以得出以下几点结论及认识:(1)在稠油蒸汽吞吐后期,通过提高平面动用程度技术的研究,仍可采用“井网加密”技术改善开发效果,并使加密井获得较好效果,但是必须保证加密井地质储量高于极限值。

(2)在稠油蒸汽吞吐油藏多轮次吞吐后,提高油层纵向动用程

度的技术是改善开发效果的关键技术之一,并可用于指导油井吞吐时的分注、选注工作,各油藏必须根据实际情况统计分析得出井段长度、渗透率孔隙度、地层系数、油层厚度等参数的界限值,并综合起来应用。

(3)注采参数优化技术是提高高轮次吞吐井生产效果和经济效益的关键,并可以提高油藏开发的经济效益。

(4)改善蒸汽吞吐后期开发效果技术立足于对油藏深入细致的地质基础研究,应结合油田开发实践,不断加强和更新对油藏的地质认识。

(5)剩余油分布规律研究是改善蒸汽吞吐后期开发效果的依据,剩余油分布规律研究方法的综合应用,是准确确定剩余油分布的保证应用侧钻井、加密井、数值模拟、动边界无网格等方法确定出平面剩余油分布规律。

(6)影响稠油油藏纵向动用程度的因素主要有5个,分别为:渗透率、油层厚度、孔隙度、地层系数、油层位置。

通过研究发现,改善稠油油藏蒸汽吞吐技后期开发效果的研究还包括诸如油井大修、控制高含水等方面,今后将做进一步研究工作。