3第二章中国发展对外贸易理论依据

第二章对外贸易在经济发展中的地位-精选文档

“调剂余缺”,实现商品实物形态的转换,是 对外贸易的基本职能。

通过对外贸易,可以实现以我之有,换我之 无,以我之优,换我之劣,以长线产品, 换短线产品,促进我国国民经济持续、快 速、稳定地发展。

经济增长的“三驾马车”:投资、消费和出口。 通过对外贸易特别是出口贸易,为国内产品开辟了 市场,扩大了需求,从而带动经济增长。 2019年,净出口对经济增长贡献率为32%,2019年, 贡献率则接近于零。 国务院发展研究中心的有关专家通过调整后的模型 进行测算,认为从1987年—2019年的20年间,外 贸出口和进口对GDP增长率的年均贡献分别达到 2.7和1.5个百分点。

三、新时期后对外贸易在我国国民 经济中的地位

具有强有力杠杆作用的战略地位,其功能不再是简单 地调剂余缺,实现商品实物形态的转换。 1、我国经济发展的战略目标决定了对外贸易的战略地 位; 2、社会主义初级阶段的基本国情决定了对外贸易的战 略地位;(中心工作:大力发展生产力) 3、社会主义市场经济体制改革的目标决定了对外贸易 的战略地位。

Types of industrialization strategy

Broadly speaking,a developing country may pursue one or more of three basic types of strategy: 1)exports of indigenous commodities 2)import-substituting industrialization (ISI)the manufacturing of products that would otherwise be imported, based upon protection against such imports 3)export-oriented industrialization (EOI) 结论:对外贸易是推进工业化的主要动力之一,同时 工业化对对外贸易也有积极的促进作用。

对外贸易政策及理论依据

• 5.早期重商主义者认为财富就是(

)

• A.货币

• B.生产力

• C.消费的商品

• D.对外贸易

• 但是,货币是国际间商品流通的手段,若 各国都限制金银的外流,其结果只能是制 约了贸易,阻碍了金银的流入。重商主义 在实践中认识到货币只有在运动中、流通 中才能增值,于是重商主义的发展开始超 越其早期阶段进入晚期,货币差额论发展 成为贸易差额论。

绝对优势论的基本内容

• 绝对优势论的基本含义为:在某一种类商 品的生产上,一个经济体在劳动生产率上 占有绝对优势,或其生产所耗费的劳动成 本绝对低于另一经济体,若各个经济体都 从事自己占有绝对优势的商品的生产,继 而进行交换,那么双方都可以通过交换得 到绝对利益,从而整个世界也可以获得分 工的好处。

生产方式准备时期。 • 1.产生背景 • 资本主义生产方式准备时期,由于商

品交换和货币经济的发展,货币成为全社 会各阶层所追求的东西,成为财富的代表 形态。当时,商业资本与高利贷资本在流 通领域占据统治地位,商业成为人们意念 中利润和财富的源泉。因而在这一社会背 景下,以流通领域为研究对象,认为利润 来自流通领域,而与生产过程无关的重商 主义便产生了。

二、重商主义贸易政策的主要措施

• (一)早期重商主义措施 • 1、禁止货币出口,由国家垄断所有的货币交易; • 2、要求外国人来本国进行贸易时,必须将其销售货物的

全部款项用于购买本国的货物。 • (二)晚期重商主义措施 • 1、以补贴和出口退税等措施鼓励出口; • 2、禁止重要原料的出口,但许可自由输入原料加工后再

• 3、废除航海法

• 限制外国航运业的竞争和垄断殖民地航运业的政策。到1849年和 1854年,英国的沿海贸易、殖民地贸易和航运全部对外开放。

发展对外贸易的主要理论依据

要素禀赋理论的应用

确定出口产品

根据要素禀赋理论,一国应该出口那些需要密集使用本国丰裕要素 的产品,因为这样的产品具有比较优势,在国际市场上具有竞争力 。

确定进口产品

同样地,一国应该进口那些需要密集使用本国稀缺要素的产品,因 为这样的产品在国外生产成本较低,进口可以节约本国稀缺资源。

指导政策制定

要素禀赋理论还可以指导一国制定相关的贸易政策和产业政策,以促 进本国出口和进口的平衡发展。

04

国际贸易平衡理论

定义与内容

定义

国际贸易平衡理论是指一个国家在一定时期内出口总额与进口总额相等,即贸易平衡或贸易收支平衡。

内容

该理论强调国际贸易的平衡状态,认为一个国家在国际贸易中应该保持平衡,避免出现贸易逆差或贸易顺差。

国际贸易平衡理论的起源与发展

起源

国际贸易平衡理论起源于15世纪末和16世 纪的欧洲,当时欧洲国家开始进行大规模的 海外贸易活动。

发展

随着国际贸易的不断发展,该理论逐渐得到 完善和丰富。在现代国际贸易中,该理论仍 然是一个重要的指导思想。

国际贸易平衡理论的应用

政策制定

学术研究

各国政府在制定贸易政策时,通常会 考虑国际贸易平衡理论,以保持贸易 平衡和避免贸易摩擦。

学者们在研究国际贸易问题时,通常 会以国际贸易平衡理论为基础,探讨 不同国家和地区的贸易状况和问题。

要素禀赋理论的起源与发展

起源

要素禀赋理论起源于19世纪末期,瑞 典经济学家赫克歇尔(Heckscher) 和其学生俄林(Ohlin)提出了基于 要素禀赋的国家贸易理论。

发展

该理论在20世纪50年代得到了进一步 的发展和完善,特别是瑞典经济学家 萨缪尔森(Samuelson)等人对该理 论进行了重要的补充和完善。

对外贸易理论

一、发展对外贸易的理论依据(一)西方传统贸易理论传统贸易理论是源于对重商主义的批判。

16世纪至18世纪,重商主义的理论家为国家干预贸易的关税和非关税壁垒措施提供了一整套理论支持,其核心是,财富的代表是金银,要取得金银就应该鼓励出口,限制进口,以取得对外贸易顺差。

亚当.斯密秉承他的“看不见的手”的经济学观点,对重商主义贸易理论进行了有力批判,提出了国际贸易的绝对成本学说,这可以说是传统贸易理论的开端。

1、绝对成本论根据绝对成本理论,两国之间进行贸易的动机建立在成本的差异之上,如果外国供应的商品比本国制造的还要便宜,那么最好用本国擅长生产的产品与之进行交换,而不要自己生产。

如果各国都生产自己具有绝对成本优势的产品,并在国与国之间进行交换,那么贸易双方都是可以获利的。

亚当.斯密的绝对成本理论说明社会分工以及国际分工能使资源得到有效的利用,国际贸易并不像重商主义者所说的那样只能使交易的某一方获得利益,而是贸易双方都能获得利益。

贸易利益的普遍性原则为自由贸易的政策主张奠定了基础。

但是,这种强调绝对优势的理论隐含着一个前提,即贸易双方分工和贸易状况是吻合的。

2、比较成本论大卫.李嘉图的比较成本论是在亚当.斯密的绝对成本论的基础上发展起来的。

亚当.斯密认为由于自然禀赋和后天形成的有利条件不同,各国均有一种产品生产成本低于他国而具有绝对优势,按绝对优势原则进行分工和交换,各国均获益。

大卫.李嘉图发展了亚当.斯密的观点,认为各国不一定要专门生产成本绝对低的产品,只需生产成本相对低的产品,并参加对外贸易,就能从中获利,实现社会劳动的节约。

李嘉图所阐述的比较成本理论,是以他的劳动价值论为基础的,根据劳动价值论,任何产品的价值都取决于他的劳动成本。

在异国国内贸易中,劳动成本决定交换价值。

根据李嘉图的观点,即使一国在两种商品的生产上都处于劣势的低位,但是两者的不利程度必定有所不同,相比之下总有一种商品的劣势要少一些,即具有相对优势。

中国发展对外经贸的理论知识

第四节马克思主义国际价值理论从价值形态上论 证我国发展对外经贸的必要性

一马克思主义国际价值理论的基本内容 (一)国际价值的含义 国际价值,即国际社会必要劳动时间,是 生产某种商品的各国的平均劳动时间,它 是所有进入世界市场的同类商品直接消耗 的国内社会必要劳动时间的加权平均数。

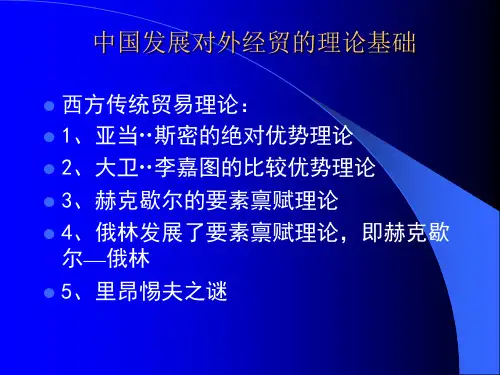

中国发展对外经贸的理论基础

西方传统贸易理论: 1、亚当··斯密的绝对优势理论 2、大卫··李嘉图的比较优势理论 3、赫克歇尔的要素禀赋理论 4、俄林发展了要素禀赋理论,即赫克歇

尔—俄林 5、里昂惕夫之谜

亚当··斯密的绝对优势理论

亚当·斯密(Adam Smith,1723-1790)是 资产阶级经济学古典学派的主要奠基人 之一,也是国际分工和国际贸易理论的 创始者。他处在从工场手工业向大机器 工业过渡时期。在其代表著作《国富论》 中,他提出了国际分工与自由贸易的理 论,并以此作为他反对重商主义的“贸 易差额论”和保护贸易政策的重要武器, 对国际分工和国际贸易理论做出了重要 贡献。

马克思主义国际分工理论是我国发展对外贸 易的理论基础

(一)马克思主义国际分工理论的基本内容

1、国际分工是客观的经济范畴,是人类 生产力发展到一定阶段的必然产物,国 际分工、是生产力发展的结果,同时又 为生产力的进一步发展提高了必要的前 提。

2、社会生产力的不断发展必然导致国际 分工不断向纵深发展,从而带来世界市 场的产生和国际贸易的发展。国际分工 和生产国际化进一步加强,世界各国、 各民族经济的相互需要 和互相依赖达到 空前的规模 。

大卫··李嘉图的比较优势理论

李嘉图认为,在资本与劳动力在国际间不能自 由流动的情况下,按照比较成本理论的原则进 行国际分工,可使劳动配置更合理,可增加生 产总额,对贸易各国均有利。但其前提必须是 完全的自由贸易。他说:“在商业完全自由的 制度下,各国都必然把它的资本和劳动用在最 有利于本国的用途上,这种个体利益的追求很 好地和整体地普遍地结合在一起。由于鼓励勤 勉奖励智巧并最有效地利用自然所赋予的各种 特殊力,它使劳动得到最有效和最经济的分配; 同时,由于增加生产总额,它使人们都得到好 处,并以利害关系和互相交往的共同纽带把文 明世界各民族结合成一个统一的社会。

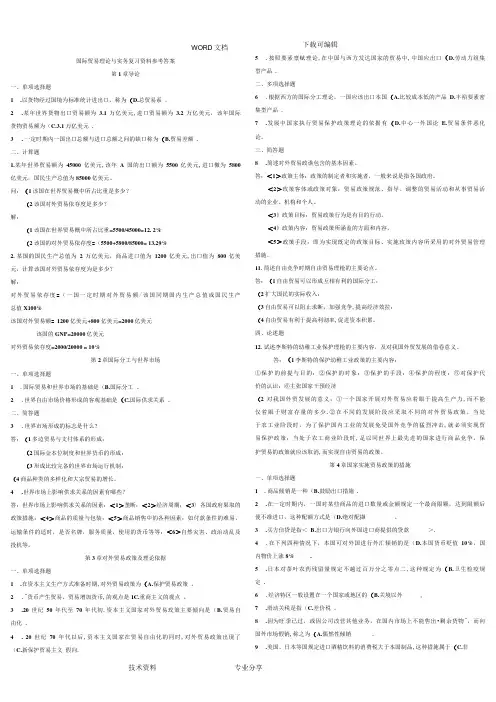

国际贸易理论及实务复习资料参考答案解析

WORD文档国际贸易理论与实务复习资料参考答案笫1章导论一、单项选择题1.以货物经过国境为标准统计进出口,称为(D.总贸易系。

2.某年世界货物出口贸易额为3.1万亿美元,进口贸易额为 3.2万亿美元,该年国际货物贸易额为(C.3.1万亿美元 .3. 一定时期内一国出口总额与进口总额之问的缺口称为(B.贸易差额 .二、计算题1.某年世界贸易额为45000亿美元,该年A国的出口额为5500亿美元,进口檄为5800 亿美元,国民生产总值为85000亿美元。

问:(1该国在世界贸易概中所占比重是多少?(2该国对外贸易依存度是多少?解:(1该国在世界贸易概中所占比重=5500/45000=12. 2%(2该国的对外贸易依存度=(5500+5800/85000= 13.29%2.某国的国民生产总值为2万亿美元,商品进口值为1200亿美元,出口值为800亿美元,计算该国对外贸易依存度为是多少?解:对外贸易依存度=(一国一定时期对外贸易额/该国同期国内生产总值或国民生产总值X100%该国对外贸易额= 1200亿美元+800亿美元=2000亿美元该国的GNP=20000亿美元对外贸易依存度=2000/20000 = 10%第2章国际分工与世界市场一、单项选择题1.国际贸易和世界市场的基础是(B.国际分工。

2.世界自由市场价格形成的客观基础是(C.国际供求关系。

二、简答题3.世界市场形成的标志是什么?答:(1多边贸易与支付体系的形成:(2国际金本位制度和世界货币的形成:(3形成比较完备的世界市场运行机制:(4商品种类的多样化和大宗贸易的增长。

4.世界市场上影响供求关系的因素有哪些?答:世界市场上影响供求关系的因素:<1>垄断:<2>经济周期;<3〉各国政府果取的政策措施:<4>商品的质量与包装:<5>商品销售中的各种因素:如付款条件的难易,运输条件的适时,是否名牌,服务质量,使用的货币等等:<6>自然灾害、政治动乱及投机等。

对外贸易政策及理论依据

• 进口纳税项从1841年的1163种减少到1882年的20种。禁止出口 的法令完全被废除。

• 3、废除航海法

• 限制外国航运业的竞争和垄断殖民地航运业的政策。到1849年和 1854年,英国的沿海贸易、殖民地贸易和航运全部对外开放。

• 4、取消特权公司

• 废止东印度公司对中国和印度的贸易垄断权,对所有英国人开放。

一个国家不一定生产各种产品,而应集中生产优势最大 或劣势最小的产品,即“比较优势”产品,而后通过国际贸 易,在资源要素投入不变的情况下,生产产品的总量将增加, 由此形成的国际分工对各国都有利。

即“两优取最优,两劣取次劣”

• [201010]按照比较成本理论,一国应该进 口( )

• A.绝对成本低的商品 • B.比较成本高的商品 • C.比较成本低的商品 • D.丰裕要素密集的商品

• [201110]主张“两优取最优,两劣取次劣” 的贸易理论是( )

• A.产业内贸易说 • B.比较成本说 • C.绝对成本说 • D.产品生命周期说

• [201001]简要回答大卫·李嘉图“比较成本学说”的主要 内容。

• 答:李嘉图的比较成本说是在亚当•斯密绝对成本理论的基 础上发展起来的。根据斯密的观点,国际分工应按地域、 自然条件及绝对的成本差异进行,即一个国家输出商品一 定是生产具有绝对优势、生产成本绝对低的商品。李嘉图 进一步发展了这一观点,他认为每个国家不一定要生产各 种商品,而应集中生产优势最大或劣势最小的商品,然后 通过国际贸易,在资本和劳动力不变的情况下,生产总量 将增加,由此形成的国际分工对贸易各国都有利。

1.亚当.斯密的绝对优势论

国际分工和贸易的原因是各国存在的劳动生产率和 生产成本的绝对差别。

对外贸易理论篇

06

对外贸易的实践与政策建议

自由贸易的实践与政策建议

自由贸易政策的理论依据

自由贸易政策认为,通过取消对国际贸易的限制和障碍,可以充分发挥比较优势,实现资 源的最优配置,从而提高各国的经济福利水平。

自由贸易政策的实践

在实践中,一些国家采取了自由贸易政策,通过减少对进出口的限制和消除关税壁垒,促 进了国际贸易的发展。例如,英国在工业革命时期采取了自由贸易政策,促进了其制造业 的发展。

在实施区域经济一体化政策时,政府 应加强对国内产业的调整和优化,以 适应自由贸易协定带来的挑战。同时 应鼓励企业提高自身的技术水平和创 新能力,以增强其国际竞争力。此外 ,政府还应加强对国际贸易的监管, 确保公平竞争和保护消费者利益。

发展中国家对外贸易的实践与政策建议

发展中国家对外贸易 的理论依据

公平贸易政策理论

总结词

公平贸易政策理论强调国际贸易应建立在公 平竞争基础上,反对通过不公平手段获取竞 争优势。

详细描述

公平贸易政策理论主张国际贸易应建立在公 平竞争基础上,反对通过不公平手段获取竞 争优势。该理论认为,政府应该通过制定相 关政策和法规,规范国际贸易秩序,保障各 方的合法权益。同时,应该加强国际合作,

区域经济一体化的政策 建议

区域经济一体化是指通过签订自由贸 易协定等方式,加强国家之间的经济 合作和贸易往来,以促进经济发展和 福利提高。其理论依据是规模经济和 外部经济效应。

在实践中,一些国家之间签订了自由 贸易协定等区域经济一体化协议,以 加强彼此之间的经济合作和贸易往来 。例如,北美自由贸易协定、欧洲联 盟等。

即使两个国家的生产要素禀赋和生产技术相同, 产品的差异也会导致国际贸易的产生。

5_第2章_中国发展对外贸易的理论依据_第3节马克思主义的国际贸易理论1

第5次课第二章中国发展对外贸易的理论依据重点内容:马克思主义的国际贸易理论是中国发展对外贸易的理论基础。

第一节传统国际贸易理论一、古典贸易理论(一)绝对成本理论绝对优势理论亚当.斯密(二)比较成本理论比较优势理论大卫.李嘉图(三)要素禀赋理论要素比较理论赫克歇尔俄林二、新古典贸易理论(一)国际贸易新要素理论1、人力资本理论2、研究与开发要素理论3、信息要素理论4、技术差异理论(二)产品生命周期理论第二节当代国际贸易理论一、产业内贸易理论二、国家竞争优势理论第三节马克思主义的国际贸易理论一、马克思主义的国际分工理论二、马克思的社会再生产理论(一)马克思的社会再生产理论从实物形态上科学地论述了一国发展对外贸易的必要性和重要性。

1、社会生产各部类之间以及每个部类的内部必须保持一定的比例关系。

“木桶理论”(短板理论)。

马克思将社会生产的比例关系比喻为钢铁厂的各生产要素:技术力量、人力、水电、运输、铁矿、焦炭的齐备。

2、社会生产各部类之间以及其内部的比例关系不仅在价值上要求平衡,而且在实物上也要求平衡。

但是,由于各国的(1)生产水平、(2)经济结构、(3)科技条件、(4)自然资源这四类因素等的影响,在一国范围内不可能在实物形态上达到社会扩大再生产所要求的平衡的需要。

必需通过对外贸易同别国实现实物形态的转变,把生产资料转换为生活资料,把生活资料转换为生产资料,或生产资料和生活资料内部实现转换。

例如,伊拉克石油换食品,美国出口小麦大豆换石油,日本出口汽车等工业制成品换资源性原料,丹麦日本互购油轮、破冰船,新加坡进口重、化工业产品3、如果不发展对外贸易,社会扩大再生产客观比例关系得不到满足,就处于原始的国民经济综合平衡。

人类社会古今中外国民经济综合平衡有三种模式:原始的国民经济综合平衡、中等的国民经济综合平衡、高级的国民经济综合平衡。

原始的国民经济综合平衡——国民经济综合平衡建立在短线产品部门生产能力的基础上,超出短线产品部门生产能力比例的中线产品、长线产品部门生产能力闲置。

中国对外贸易概论

《中国对外贸易概论》教学大纲开课对象:2005级国际商务(专科)学时:36一、课程性质《中国对外贸易概论》是我国经济学科中的一门将外贸理论知识与实践相结合的主要课程。

对于国际商务的学生来说,《中国对外贸易概论》作为国际商务理论的四门课程之一,成为其取得国际商务的执业资格,从事国际商务专业工作岗位的必备条件。

二、课程任务通过本课程的学习,要达到以下教学目的:1、培养学生的专业素质:使学生掌握中国对外贸易的基本理论、基本知识、方针政策和实际问题,使其了解并熟悉我国对外贸易工作的基本理论和指导思想,了解并掌握我国对外贸易的基本知识,方针政策和运用的外贸战略;2、提高学生运用理论,观察了解、分析研究实际问题的能力:使其了解建国以来,特别是改革开放以来我国外贸工作的具体实践,理论联系实际,学会运用外贸理论和国家的方针政策,分析研究我国外贸工作中的实际问题。

三、课程的主要内容第一章中国对外开放与对外贸易发展1、中国对外开放政策与对外开放格局2、中国对外贸易的发展3、对外贸易的作用4、中国对外宏观管理体制改革第二章中国发展外贸的理论依据1、西方传统贸易理论2、马克思主义国际贸易理论3、新贸易理论第三章中国对外贸易发展战略1、出口商品战略2、以质取胜战略3、科技兴贸战略4、进口市场多元化战略5、进口商品战略第四章中国对外贸易管理1、对外贸易的立法管理2、对外贸易的经济调节手段3、对外贸易的行政管理第五章对外贸易价格与经济效益1、进出口商品的国内外市场价格2、进出口商品的国内外作价原则3、对外贸易经济效益的形成4、影响对外贸易经济效益的因素5、提高对外贸易经济效益的途径第六章中国对外贸易与国际直接投资1、国际直接投资的贸易效应2、中国对外贸易与外商直接投资第七章中国货物贸易1、中国货物贸易概述2、中国货物贸易结构3、中国货物贸易方式第八章中国技术贸易1、中国技术贸易概述2、技术引进3、技术出口第九章中国服务贸易1、服务贸易概述2、中国服务贸易出口3、中国服务贸易进口第十章中国与WTO1、入世对中国对外贸易的影响2、WTO进出口公平制度与中国对外贸易的发展3、WTO技术性贸易措施与中国对外贸易的发展第十一章中国对外经济贸易关系1、中国与日本的经贸关系2、中国与美国的经贸关系3、中国与欧盟的经贸关系4、中国与东盟的经贸关系5、中国与其单独关系区的经贸关系四、课程的重点、难点第一章中国对外开放与对外贸易发展重点部分:1、中国对外开放的基本政策2、全方位、多渠道、多层次的开放格局3、中国各阶段对外贸易体制改革状况和效果难点部分:1、我国对外开放政策的内涵2、外贸依存度、外贸代理制等有关概念第二章中国发展外贸的理论依据重点部分:1、西方传统贸易理论的基本观点和基本原理:比较成本论、要素禀赋论2、马克思主义国际贸易理论的基本观点:国际分工、国际价值3、新贸易理论的基本观点和基本原理:技术差距论、需求重叠论难点部分:结合我国国情,运用相关理论来解释我们发展对外贸易的动因第三章中国对外贸易发展战略重点部分:1、出口商品战略、以质取胜战略、科技兴贸战略、出口市场多元化战略的基本概念2、中国各阶段特别是改革开放后对外贸易发展的特点和主要内容难点部分:1、科技兴贸战略、出口市场多元化战略的含义2、实施以质取胜和科技兴贸战略的必要性第四章中国对外贸易管理重点部分:1、外贸立法管理手段、行政管理手段、经济调控手段的含义2、对外贸易管理模式、关税配额管理、出口主动配额、WTO基本原则等概念3、对外贸易管理的经济调控手段;难点部分:1、经济调控手段相对与其他管理手段的特点2、实施外贸行政管理的必要性第五章对外贸易价格与经济效益重点部分:1、对外贸易价格的概念2、影响对外贸易价格的主要因素3、进出口商品对外作价原则4、外贸宏、微观经济效益的概念及提高宏、微观对外贸易经济效益的途径难点部分:1、进出口商品国内外市场价格的区别和联系4、进出口商品的国内外作价原则与做法3、影响外贸价格因素的供求弹性;4、影响外贸经济效益的货币因素;第六章中国对外贸易与国际直接投资重点部分:1、外商在我国投资的主要形式;2、我国利用外资——国际金融组织和外国政府贷款3、出口引致效应、出口替代效应、反向进口效应和进口转移效益的概念4、我国“走出去”战略实施的内容与必要性难点部分:1、出口引致效应、出口替代效应、反向进口效应和进口转移效益的概念2、直接投资国对资本输出国和东道国的贸易效应3、相互替代税、互补共存税、“走出去”战略等有关概念第七章中国货物贸易重点部分:1、出口依存度、产业内贸易、货物贸易结构、加工贸易等基本概念2、改革开放后中国货物贸易发展的特点、货物结构和贸易方式的变化难点部分:1、贸易大国和贸易强国的概念应用2、加工贸易的特点及来料加工等概念的掌握第八章中国技术贸易重点部分:1、技术贸易、专利权、专业技术、技术引进、技术出口等基本概念2、技术贸易的主要内容和贸易方式以及中国技术贸易在不同时期的特点难点部分:1、专有技术和专利技术的联系和区别2、中国技术出口的原则和应注意的问题第九章中国服务贸易重点部分:1、国际服务贸易、跨境交付、商业存在、境外消费等基本概念2、市场开放和服务贸易自由化观念的理解难点部分:1、国际服务贸易发展的特点及迅速发展的原因2、中国对服务业开放所作承诺的阶段性原因和主要内容第十章中国与WTO重点部分:1、世界贸易组织、倾销、补贴、保障措施、技术性贸易壁垒等基本概念2、反倾销、反补贴观念的理解及案例分析3、技术性贸易壁垒对中国外贸的影响难点部分:反倾销、反补贴观念的理解及案例分析第十一章中国对外经济贸易关系重点部分:1、配额限制、贸易摩擦、市场经济地位等概念的理解2、中国对外贸易国别关系的基本政策和主要原则3、中国与主要的发达资本主义国家,如美国、欧盟、日本的贸易关系的发展情况、现状及存在的主要问题4、中国与发展中国家中的主要贸易伙伴的对外贸易关系状况以及对外贸易中的有利和不利条件难点部分:1、中国和主要发达国家(美国、欧盟)经贸关系发展前景2、中国与主要贸易伙伴国之间发生贸易摩擦的原因及现象分析五、学时分配六、考核方式:期末闭卷考试占70%,平时成绩(出勤、作业、课堂)占30%七、教材及参考书:1、《中国对外贸易概论》,邹忠全主编,东北财经大学出版社,2006年版2、《中国对外贸易概论》,王绍熙、王寿椿编著,对外经贸大学出版社,2001年版。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

发达国家和发展中国家都有利”这一论点? • 该文认为国际分工的发展使国际价值理论面临哪些新课题? • 该文如何论述:“国际分工的深化,使国际价值作用的范围

扩大,国际价值规律发生作用的形式发生重要变化”这一论 点? • 该文如何论述:“生产要素的范围不断扩充,国际价值的创 造具有新特点”这一论点? • 该文如何论述:“规模经济、垄断竞争和差别化需求对当代 国际分工产生重要影响,进而影响国际价值的分配”这一论 点?

20世纪80年代中期

•我国对外贸易的理论依据是什么? •怎样看待马克思国际价值论与李嘉图比较利益论的关系?

• 应当以马克思的国际价值论为理论依据 • 应当以比较利益原则为理论依据 • 认为马克思的国际价值论可以被看作源于

比较利益论又不同于比较利益论

第三节 比较优势、竞争优势与我国对外贸易

• 比较优势理论 –比较优势陷阱

第二章 中国发展对外贸易的理论依据

第二章 中国发展对外贸易的理论依据

• 第一节 有中国特色的对外贸易理论 • 第二节 马克思理论与中国对外贸易 • 第三节 比较优势、竞争优势与中国对外贸易

第一节 有中国特色的对外贸易理论

中国对外贸易 理论思想发展

20世纪70年代末80年代初 20世纪80年代 20世纪80年代中期以后

国际大循环理论

• 理论的内容 – 把农村劳动力转移纳入国际大循环,大力发展劳动密集型产品出口 – 目的在于解决农村剩余劳动力及外汇短缺问题

• 理论的要点 – 利用人力资源丰富的优势,在沿海地区大力发展劳动密集型产业 – 沿海加工业的发展坚持两头在外、大进大出 – 主张劳动密集型产业-重工业-农业的经济发展顺序

Opportunity cost

• 机会成本是指一国特定有限的资源用于生产两种以上不同 商品时的选择成本,即一种资源用于生产某种商品时,等 于牺牲了用同一资源生产另外各类商品的机会.

比较利益学说的内涵可以表述为 “两优相权取其重,两劣相权取其轻”

Exchange area

• 对于交换中的各国,本国生产某一特定商品的劳 动耗费成本成为对外交换活动的衡量标准,两国 之间生产不同商品的不同劳动耗费量之间会形成 一个区间,这个区间却所谓“交换区间”。

–科学合理性:国际分工的产生是社会生产力进步 的标志

–不平等性:国际分工的带有强制、畸形和的性质 和特征

• 商品在国内交换时,以国内价值作为衡量尺度,而 在国际交换时,以国际价值作为衡量尺度。

• 各种商品在两种不同的价值尺度之间存在着不同的 比例关系,在充分竞争条件下,按国际价格进行的 交换可以使双方达到互利。

绝对成本论 相对成本论 要素比例学说

比较优势理论

理解比较利益

比较利益

• 比较利益产生的原理:

– 贸易的互利性

• 比较利益的内涵:

– 比较优势论

• 比较利益的基石:

–ห้องสมุดไป่ตู้劳动价值论

哈伯勒的机会成本能够较好地解释 “贸易互利性” 他认为:一国应当对本国适于生产的产品与 资源状况进行比较,选择牺牲机会成本大的商 品而生产机会成本小的商品,以此参与国 际分工.

例

• 对裁缝而言,只要一件衣服(5小时)可换多于2.5 盒面包(即一件衣服≥2.5盒面包,或1盒面包≤0.4 件衣服),他就愿意交换。

• 5小时可做2.5盒面包 • 1盒面包需要2小时,则1小时可做0.5盒面

包,则5小时可做2.5盒面包 • 对面包师而言,只要一件衣服(6小时)可用少于6

盒面包来交换(即一件衣服≤6 盒面包,或 1盒面包 ≥0.167件衣服),他就愿意交换

中国对外贸易 理论的实践

梯度开放战略

20世纪70年代末、80年代初

是否参与国际分工?

• 赞成参与国际分工 –有条件地肯定比较利益说

• 同意参与国际分工 –认为不能以“比较利益说”为指导

• 反对参与国际分工

20世纪80年代中期以后

研究西方国际贸易理论

• 形成有中国特色的对外贸易经济理论 –国际大循环理论 –外向型经济发展理论

• 竞争优势理论 –企业及产业竞争优势 –产业及国家竞争优势

• 比较优势与竞争优势

第二节 马克思理论与中国对外贸易

• 马克思国际分工理论 –国际分工两重性

• 马克思国际价值理论 –价值规律作用于国际市场

• 马克思社会再生产理论 –对外贸易是国民经济的特殊经济部门

• 资本主义国际分工一开始就存在着两重性:

• 6小时可以做6盒面包 • 1盒面包需要1小时,则6小时可做6盒面包 • 衣服的交换区间为: • 2.5 盒面包-6盒面包 • 面包的交换区间为: • 0.167件衣服-0.4件衣服

劳动价值论

• 通过劳动耗费的差异来论述国际贸易的起源。 • 认为:劳动是价值的唯一源泉

• 即商品的价值由无差别的一般人类劳动 (抽象劳动)创造。

Doctrine of absolute cost

• 绝对成本论认为:应该按照生产成本绝对差异进行国 际分工和自由贸易 –由英国古典经济学家亚当·斯密提出认为每个国 家或地区都有对自己有利的自然资源和气候条件 ,如果各国各地区都按照各自有利的生产条件进 行生产,然后将产品相互交换,互通有无,将会 使各国、各地区的资源、劳动力和资本得到最有 效的利用

• 理论的意义 – 为确立“沿海地区经济发展战略” 提供了理论依据 – 为从 “赶超战略”过渡到 “出口导向战略”提供了理论依据

• 把生产经营的两头(即:原材料的采购及产品的 销售)放到国际市场上去,以解决沿海与内地在 这两个方面的矛盾。

外向型经济发展理论

• 理论要点: –以国际市场需求为导向 –以扩大出口为中心 –以比较优势理论为依据 –主张参与国际分工和国际竞争 –主张建立健全的符合国际惯例的市场经济 秩序及经济运行机制

作业导读

• 任何一个国家都不可能生产自己发展经济所需要 的一切,对外贸易是国民经济的一个特殊部门, 通过对外贸易可以同国外实现实物形态的转换, 即可以把生产资料转化为消费资料,把一种国内 有余的生产资料转换为另一种国内短缺的生产资 料。

作业导读

• 该文怎样论述了“国际价值理论是一种对外开放理论”的? • 该文怎样论述“发达国家与后进国家间进行的是形式上的不