中国古代都城变迁

古代都城迁移的趋势

古代都城迁移的趋势

古代都城迁移的趋势是随着政治、经济、文化等各方面的变化而发生的。

1. 政治因素:政治权力的变动是古代都城迁移的重要原因之一。

当政权更替或统一时,往往会选择新的都城来象征新的统治者或王朝。

例如,中国的秦朝迁都咸阳、汉朝迁都长安、隋朝迁都大兴、唐朝迁都长安等。

2. 经济因素:经济条件的发展或衰退也常导致都城的迁移。

一些地理位置更加有利于农业、商业或交通的地方,往往成为新的都城。

例如,埃及的首都曾从蒙提乌姆迁往底比斯,再迁往亚历山大,最后迁往开罗。

3. 军事因素:战争和军事威胁也是都城迁移的重要因素。

当原都城处于危险的边境或易受攻击时,统治者可能会选择将都城迁移到更加安全的地方。

例如,古代罗马帝国的西部首都罗马在被日耳曼人入侵后,迁都到底比斯。

4. 文化因素:文化影响也会引起都城的迁移。

有时,统治者可能认为一个新的地方更能体现其文化、宗教或民族的特色,因此决定迁都。

例如,日本的京都和东京都曾多次成为日本的都城。

总的来说,古代都城迁移的趋势是在不同的历史时期和地区受到多种因素的影响,包括政治、经济、军事和文化等因素。

迁都的目的通常是为了适应时代的需求、

象征新的权力结构或得到更好的防御与经济条件。

中国古代都城的变化

中国古代都城的变化一、从远古时期到商代都城的建立中国古代都城的变化可以追溯到远古时期。

在远古社会中,人们居住在自然环境中,无固定的居住地。

然而,随着农业的发展和人类定居的需求增加,人们开始建立起固定的居住地。

商代是中国历史上的一个重要时期,也是中国古代都城建立的起点。

商代的都城主要集中在黄河流域,如殷墟、盘庚城等。

二、周代都城的迁移与变迁周代是中国古代都城变化的一个重要阶段。

周王朝建立后,都城迁移到了今天的陕西省西安市。

周王朝的都城称为镐京,后来又迁至骊山脚下的髙陵。

周代的都城迁移与政治权力的变迁密切相关。

通过迁都,周王朝试图巩固自己的统治地位,同时也反映了周王朝在地理、文化和政治上的发展变化。

三、秦朝的咸阳与汉朝的长安秦朝是中国历史上的第一个统一的中央集权国家,也是中国古代都城变化的一个重要时期。

秦朝的都城咸阳,位于陕西省西咸新区。

咸阳是秦始皇统一六国后建立的都城,也是秦朝的政治、经济和文化中心。

然而,秦朝的统治并不长久,随着秦始皇的死亡,秦朝的统治迅速衰落。

汉朝建立后,都城迁至陕西省西安市,称为长安。

长安成为了东亚最大的都城,也是丝绸之路的起点,对中亚、西亚以及欧洲的交流起到了重要的作用。

四、唐朝的长安与宋朝的汴京唐朝是中国历史上最辉煌的时期之一,也是中国古代都城变化的一个重要时期。

唐朝的都城仍然是长安,长安在唐朝的统治下达到了极盛的繁荣。

长安成为了东亚最大的都市,拥有繁华的市场、宏伟的宫殿和壮丽的建筑。

然而,唐朝的衰落导致了长安的衰落,宋朝建立后,都城迁至今天的河南省开封市,称为汴京。

汴京是宋朝的政治、经济和文化中心,也是世界上最早的都市之一。

汴京的建设和管理体现了宋朝对都城规划和管理的重视。

五、元朝的大都与明朝的北京元朝是中国历史上的一个特殊时期,也是中国古代都城变化的一个重要时期。

元朝的都城大都(即今天的北京市)是世界上最大的都城之一,也是元朝政治、经济和文化的中心。

元朝的统治者为了巩固统治,修建了许多宏伟的建筑,如天坛、故宫等。

中国古代都城变迁模式

中国古代都城变迁模式一、前言中国古代都城变迁模式是中国历史的重要组成部分,也是人类城市发展史上的重要组成部分。

自古以来,中国历史上的都城变迁经历了多个朝代和时期,每个时期都有其独特的特点和发展模式。

本文将从历史角度出发,对中国古代都城变迁模式进行全面详细地探讨。

二、建立中原文明中心的首都:洛阳洛阳作为中国最早的首都之一,其建立可以追溯到商朝晚期。

在周朝时期,洛阳成为了周天子的行宫所在地。

随着周天子权力的弱化,洛阳逐渐演变为周王国之一诸侯国的首府,并且在春秋战国时期逐渐壮大。

三、统一中原后新建东京:长安唐朝时期,长安成为了新建的东京。

长安是当时世界上最大、最繁华、最富有文化气息的城市之一。

唐朝时期长安城内有许多重要宫殿和寺庙,如大雁塔、大明宫等。

四、金元时期移师南京:南京金朝时期,南京成为了新的首都。

在南京建立了许多重要的官府和学校,并且在文化上也发挥了重要作用。

元朝时期,南京成为了新的首都,建立了明故宫、紫禁城等许多重要的宫殿和寺庙。

五、明清时期迁都北京:北京明朝时期,北京成为了新的首都。

在这个时期,北京经历了一系列的城市规划和建设,如修建紫禁城、修筑长城等。

清朝时期,北京仍然是中国的首都,并且经历了一系列重要事件和变化。

六、结语总之,中国古代都城变迁模式是中国历史上非常重要的组成部分。

从洛阳到长安再到南京和北京,每个时期都有其独特的特点和发展模式。

这些变迁不仅反映出中国历史上政治、文化等方面的发展变化,同时也对人类城市发展史产生着深远影响。

中国古代都城分布演变的趋势和原因

一、我国古代都城分布的趋势在我国古代历史长河中,都城分布的趋势经历了多次演变。

从最早的部落聚居地到中央集权国家的出现,我国古代都城分布呈现出了明显的变化和发展趋势。

1. 都城数量逐渐增多在我国古代,随着王国的形成和扩张,都城的数量逐渐增多。

最早的都城多为部落或小国的首都,随着战国时期的统一和秦始皇统一六国建立中央集权国家后,都城的数量进一步增加。

此时,我国古代的都城分布呈现出了多都并存的格局。

2. 跨越区域的都城建设随着中央集权国家的形成和扩张,我国古代都城分布开始呈现出跨越区域的趋势。

统一六国后,秦始皇选择了咸阳作为都城,标志着都城不再局限于某一地域,而是覆盖了全国范围。

3. 都城的宏伟规模随着历代皇帝的兴建,我国古代都城的规模越来越宏伟。

尤其是明清时期的北京城,其规模和建筑形式更是达到了巅峰,成为世界上最宏伟的都城之一。

二、我国古代都城分布演变的原因我国古代都城分布的演变和发展有着诸多深刻的原因,其中既包括地理环境、历史事件等客观因素,也与政治、经济等主观因素密切相关。

1. 地理因素我国古代都城的分布受地理因素的影响较大。

在古代,许多都城的建设都是基于其优越的地理位置,比如河流交汇处、山水环绕等,这些地理条件有利于都城的防御和发展,因此成为古代都城分布的重要原因。

2. 政治经济因素我国古代都城的分布也受到政治和经济因素的影响。

统一六国后,秦始皇选择咸阳作为都城,是因为其地理位置优越,同时也是出于统一国家的需要。

而明清时期的北京城,则是由于丰富的资源和较为便利的交通条件,成为了中央政治经济的核心地带,因而成为了都城。

3. 历史事件及统一国家的需要部分都城的建设还与历史事件和统一国家的需要密切相关。

比如秦始皇统一六国后,选择咸阳作为都城,是为了进一步巩固大一统的地位。

而明清时期的北京城,也是因为明朝皇帝将都城迁至北京,成为了当时政治中心。

三、结语我国古代都城分布的演变是一个历史文化的长河,反映了我国古代政治、经济、文化等多个方面的发展和变迁。

从地理空间角度概括古代中国都城变迁的特点

从地理空间角度概括古代中国都城变迁的特点下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!古代中国都城的变迁是中国历史发展的一个重要方面,反映了政治、经济、文化等多方面的变化。

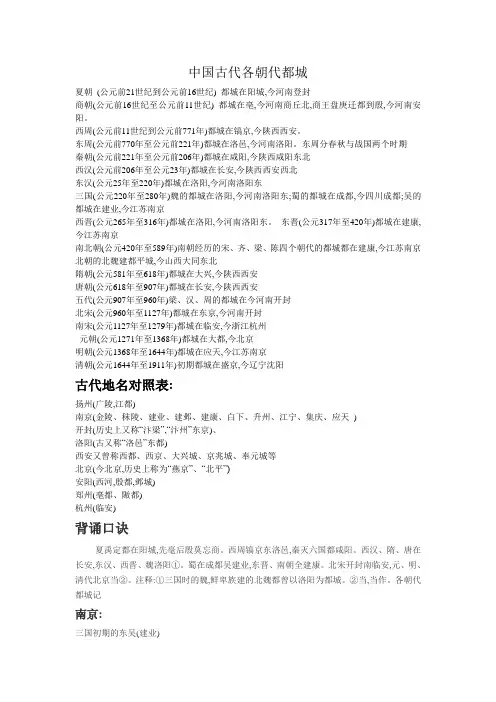

中国古代各朝代都城

中国古代各朝代都城夏朝(公元前21世纪到公元前16世纪) 都城在阳城,今河南登封商朝(公元前16世纪至公元前11世纪) 都城在亳,今河南商丘北,商王盘庚迁都到殷,今河南安阳。

西周(公元前11世纪到公元前771年)都城在镐京,今陕西西安。

东周(公元前770年至公元前221年)都城在洛邑,今河南洛阳。

东周分春秋与战国两个时期秦朝(公元前221年至公元前206年)都城在咸阳,今陕西咸阳东北西汉(公元前206年至公元23年)都城在长安,今陕西西安西北东汉(公元25年至220年)都城在洛阳,今河南洛阳东三国(公元220年至280年)魏的都城在洛阳,今河南洛阳东;蜀的都城在成都,今四川成都;吴的都城在建业,今江苏南京西晋(公元265年至316年)都城在洛阳,今河南洛阳东。

东晋(公元317年至420年)都城在建康,今江苏南京南北朝(公元420年至589年)南朝经历的宋、齐、梁、陈四个朝代的都城都在建康,今江苏南京北朝的北魏建都平城,今山西大同东北隋朝(公元581年至618年)都城在大兴,今陕西西安唐朝(公元618年至907年)都城在长安,今陕西西安五代(公元907年至960年)梁、汉、周的都城在今河南开封北宋(公元960年至1127年)都城在东京,今河南开封南宋(公元1127年至1279年)都城在临安,今浙江杭州元朝(公元1271年至1368年)都城在大都,今北京明朝(公元1368年至1644年)都城在应天,今江苏南京清朝(公元1644年至1911年)初期都城在盛京,今辽宁沈阳古代地名对照表:扬州(广陵,江都)南京(金陵、秣陵、建业、建邺、建康、白下、升州、江宁、集庆、应天)开封(历史上又称“汴梁”,“汴州”东京)、洛阳(古又称“洛邑”东都)西安又曾称西都、西京、大兴城、京兆城、奉元城等北京(今北京,历史上称为“燕京”、“北平”)安阳(西河,殷都,邺城)郑州(亳都、隞都)杭州(临安)背诵口诀夏禹定都在阳城,先毫后殷莫忘商。

中国古代都城发展史

中国古代都城发展史(最新版)目录一、中国古代都城的定义和作用二、中国古代都城的变迁历史1.夏、商、周时期的都城2.秦、汉、唐时期的都城3.宋、元、明、清时期的都城三、中国古代都城的地理分布特点1.东部地区的都城2.西部地区的都城3.南部地区的都城4.北部地区的都城四、中国古代都城的文化影响1.都城与政治文化2.都城与经济发展3.都城与文化交流正文一、中国古代都城的定义和作用都城,是指一个国家最高权力机关的所在地,它不仅是全国的政治中心,在多数情况下,又是这个国家的经济、交通和文化中心。

可以说,都城是一定时期物质文明和精神文明发展水平的标志。

在中国古代,都城扮演着极其重要的角色,它既是王朝的象征,也是各个时期文明成果的汇集地。

二、中国古代都城的变迁历史(1)夏、商、周时期的都城夏朝的都城位于今天的河南登封市,名叫朝阳城。

商朝的都城最初设在河南郑州,后来迁至安阳。

西周的都城镐京位于今天的陕西西安。

东周的都城洛邑位于今天的河南洛阳。

(2)秦、汉、唐时期的都城秦朝的都城设在陕西咸阳。

西汉的都城长安,位于今天的陕西西安。

东汉的都城洛阳位于今天的河南洛阳。

唐朝的都城长安,位于今天的陕西西安。

(3)宋、元、明、清时期的都城北宋的都城东京位于今天的河南开封。

南宋的都城临安位于今天的浙江杭州。

元朝的都城大都位于今天的北京。

明朝的都城北京位于今天的北京。

清朝的都城也是北京,位于今天的北京。

三、中国古代都城的地理分布特点(1)东部地区的都城东部地区的都城主要包括洛阳、开封、杭州等。

这些都城位于江淮地区,地理位置优越,交通便利,经济发展水平较高。

(2)西部地区的都城西部地区的都城主要包括长安、成都等。

这些都城位于关中平原和四川盆地,地势险要,资源丰富,具有较强的军事防御能力。

(3)南部地区的都城南部地区的都城主要包括南京、杭州等。

这些都城位于江南水乡,气候温和,景色秀美,具有浓厚的文化氛围。

(4)北部地区的都城北部地区的都城主要包括北京、大同等。

中国古代都城变迁的趋势

中国古代都城变迁的趋势中国古代都城变迁的趋势:1. 从殷商到西周①殷商时期:殷商时期的都城多建立在流动的河网上,最先发展的都城有陕西的宜阳(或认定为渭河流域的大雁塔山),湖北的桃源,陕西的灵壁和湖北的宝城,大致可以把殷商几个重镇的发展范围定位在今的陕西,河南,湖北,湖南,山西和山东等省份。

②西周时期:西周时期,一些已经发展起来的殷商都城得到进一步发展,而统治中心也从殷商的宜阳朝向它西北方向移动,最终定居在今天山西的洛阳,从此洛阳成为总政治中心,也是中华文明的重要的起点和发展核心地带。

2. 从东周到春秋战国①东周时期:中央政权中心从殷商和西周的洛阳向北移,逐渐到钱塘江流域,建立了杭州和临安,把这两座城市作为政治中心辐射到周围地区,形成大杭小安双重中心,同时它们也是两个重要军事集结地,被誉为“士别三英”,即“士军别离处,三英图书古”。

②春秋战国时期:春秋战国时期,大量的主要城市被建立并涌现,其中有京杭大运河的发明和开发,在此之上又有被称为“英雄豪杰之乡”的楚国,洛阳,长安和交州等不同国家的都城建立,成为当时将各国包围在一起的核心城市。

3. 从秦始皇到汉武帝①秦始皇时期:秦始皇统一中国时,取舍掉了从齐楚的都城而以洛阳为都,实行统一的称号和重新安置都督制,并且在秦地建立新的都城。

秦始皇会合西方部落,在秦地修建长安;会齐楚,则在河东建立始皇帝城;会楚,则在河南设立了许昌。

从此,秦始皇在各地建立起一系列的都城,以建立统一秦国。

②汉武帝时期:汉武帝时期,汉朝建立了更加严格的制度,将国家中心从秦长安移到许昌,迅速发展起来,取代齐楚和秦的都城,为汉建立更大的都城,推动了汉朝的中心都城的发展,如洛阳,长安,南阳,许昌,洛阳,长安,南阳,西安等都城,被大势所趋而得以发展。

古代都城名称(古今对比)

中国历史朝代表朝代起迄年代都城今地夏朝约前2070-1600年安邑山西夏县商朝约前1600-1046年亳河南商丘周西周约前1046-771年镐京陕西西安东周前770-256年洛邑河南洛阳春秋前770-476年战国前475-221年秦朝前221-207年咸阳陕西咸阳汉西汉前206-公元8年长安陕西西安东汉25-220年洛阳河南洛阳三国:魏220-265年洛阳河南洛阳蜀汉221-263年成都四川成都吴222-280年建业江苏南京晋西晋265-316 洛阳河南洛阳东晋317-420 建康江苏南京南朝:宋420-479 建康江苏南京齐479-502 建康江苏南京梁502-557 建康江苏南京陈557-589 建康江苏南京北朝:北魏 386-534 洛阳河南洛阳东魏534-550 邺河北临漳西魏535-556 长安陕西西安北齐550-577 邺河北临漳北周557-581 长安陕西西安隋朝581-618 大兴陕西西安唐朝618-907 长安陕西西安五代十国:后梁907-923 汴河南开封后唐923-936 洛阳河南洛阳后晋936-947 汴河南开封后汉947-950 汴河南开封后周951-960 汴河南开封北宋960-1127 开封河南开封南宋1127-1279 临安浙江临安辽国907-1125 皇都辽宁大理 937-1254 太和城云南大理西夏1032-1227 兴庆府宁夏银川金1115-1234 会宁、中都、开封阿城(黑)、北京、河南开封元朝1206-1368 大都北京明朝 1368-1644 北京北京清朝 1616-1911 北京北京中华民国 1912-1949 南京南京中华人民共和国1949年10月1日北京北京。

中国古代朝代都城古今对照表

公元1271年-公元1368年

大都

北京

明朝

公元1368年-公元1644年

初应天,后迁都京师

初江苏南京,后北京

清朝

公元1644年-公元1911年

初盛京,后迁都京师

初辽宁沈阳,后北京

南朝:均江苏南京;北朝:北魏初山西大同后河南洛阳

隋朝

公元581年-公元618年

大兴

陕西西安

唐朝

公元618年-公元907年

长安

陕西西安

五代十国

公元907年-公元960年

后梁、后唐、后晋、后汉、后周多定都汴州

河南开封

北宋

公元960年-公元1127年

东京

河南开封

南宋

公元1127年-公元1279年

临安

浙江杭州

中国古代朝代都城古今对照表

朝代

起讫年代

都城

今地

夏朝

约前21世纪-前16世纪

阳城

河南登封东

商朝

约前16世纪-前11世纪

亳(后迁都至殷)

河南商丘北(后迁河南安阳)

西周

约前11世纪-前771年

镐京

陕西西安西

东周

前770年-前221年

洛邑

河南洛阳

秦朝

前221年-前207年

咸阳

陕西咸阳东北

西汉

前206年-公元8年

长安

陕西西安西北

东汉

公元25年-公元220年

洛阳

河南洛阳东Leabharlann 三国公元220年-公元280年

魏:洛阳;蜀:成都;吴:建业

魏:河南洛阳东;蜀:四川成都;吴:江苏南京

西晋

公元265年-公元316年

洛阳

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

中国古代都城的变迁城市的出现,是国家形成的重要标志,即社会进入奴隶占有制的标志。

我国城市已有四五千年的历史。

而作为国家政治中心的都城在国家生活中更是有着举足轻重的影响。

但是在历史上,迁都的例子屡见不鲜。

我们先来看看中国各朝各代都城的分布情况。

从夏、商到西周、春秋,为我国奴隶社会的形成和发展时期。

夏朝400 多年,迁都10 余次,其活动的地区主要在伊、洛流域和晋南。

商朝600 多年(公元前16 世纪至前11 世纪),商都也多次迁徙,有“前八后五”之说,共达13 次之多。

其实商汤以前的8 次不能算迁都,因为那时商族还没有建立政权,只是居住地的变换而已。

“先王”时代的5 次迁都:沃丁迁隞,河亶甲迁相,祖乙迁邢,南庚迁奄,盘庚迁殷。

周人起源于陕西中部、甘肃东部的黄土高原地区。

周人迁都也很频繁,其中邰(武功县渭河北岸)、豳(陕西彬县)、岐(沂水、汘水附近)、丰和镐(均在沣水中游)为人们所公认的。

奴隶社会时期的都城主要分布在我国北方。

中国古代以河运为主,为了生活用水方便,又利于交通运输,往往把都城建在河流附近或河流的交汇处。

国都的四周围有城墙,城墙外是乡下,以农牧业为主;城墙内是行政中心,也有商贸场所、统治者居住的宫殿等。

我国从战国时期开始进入封建社会,有2000 多年的历史。

战国时代,群雄争霸,齐、楚、秦、燕、赵、魏、韩诸国都城都多次迁徙。

以秦为例,秦国的祖先因功封于秦邑(甘肃清水县西北)。

周平王东迁之后,秦人的势力逐渐发展到关中地区的西部,沿渭水东下,曾居于沂(沂水之滨),迁平阳(陕西宝鸡市东),再迁雍(陕西凤翔南)。

雍的地理位置很重要,系东西交通的枢纽和通住巴蜀的咽喉。

秦人在此建筑城邑和宫殿,居住达294 年之久。

为了同东方的魏争霸,秦献公二年(前383 年)又东迁栎阳(陕西临潼县东北),栎阳的战略地位是“北却戎翟,东通三晋,亦多大贾。

”(《史记·货殖列传》)它作为秦都有34 年之久。

秦孝公用商鞅变法,就是先在栎阳开展的。

后来,秦又迁都于渭水之滨的咸阳。

咸阳北依高原,南临渭水。

渭水、黄河航运,给秦人以莫大的便利。

公元前221 年秦始皇统一全国后,仍定都咸阳。

咸阳成了全国政治、经济、文化的中心。

宫殿林立,楼阁相邻,四通八达,表现出中国历史上第一个统一的中央集权的封建帝国的宏伟气魄。

刘邦灭项羽后,不是在秦都咸阳的灰烬中重建新都,而是在渭水之南,龙首原之西北兴建新都。

入主关中,营建长安。

西汉末年,长安遭到毁灭性的破坏,东汉建都洛阳,且没有迁都过。

三国鼎立时,曹魏都洛阳,蜀汉都成都,东吴都武昌(湖北鄂城)后迁建业(南京)。

后来的东晋、南朝(历宋、齐、梁、陈四朝)均定都南京。

西晋(265 年至316 年)仍都洛阳,它是在曹魏都城的基础上重建的。

结束三国鼎立的局面后,全国的政治中心又东移到洛阳。

“八王之乱”,五胡乱华后,洛阳遭到破坏,东晋(317 年至420 年)都建康(南京)。

当时,战乱不断,山河破碎,出现了南北朝对峙的局面。

北朝的北魏先都平城,后迁洛阳;东魏、北齐均都邺(河北临漳县);西魏、北周均都长安。

随后的隋唐两代,均都长安。

五代十国时期:后梁都开封,后唐都洛阳,后晋、后汉、后周均都开封。

十国中的吴国都扬州,南唐西都江陵府(南京)、东都江都府(扬州),吴越都杭州,楚国都长沙,闽都长乐府(福州),南汉都兴王府广州,前蜀、后蜀均都成都,南平都江陵府(江陵),北汉都太原。

建隆元年(960 年)正月,赵匡胤陈桥兵变,黄袍加身,取代后周建立北宋,仍以汴州为都城称东京开封府。

从此我国的政治中心东移,不在太行山以西。

而后,东北地区女真族兴盛起来,建立金,都城在会宁府(黑龙江阿城南)。

靖康二年(1127 年),北宋王朝被金国灭亡。

康王赵构建立南宋,迁都临安(杭州)。

金为了牢固地统治华北并进一步吞并江南,将它的统治中心迁到了中都燕京(北京)。

元统一中国后,成吉思汗的孙子忽必烈建都北京。

1356 年朱元璋领导的农民起义攻克集庆(金陵)后,就改集庆路为应天府,作为统一全国的根据地。

他称帝后,犹豫了很久才确定建都南京。

明永乐十八年(1420 年)冬,明成祖朱棣下诏迁都北京。

清沿袭明制,仍定都北京。

从上我们可以看出,中国历史上几乎每朝每代都发生过迁都的例子,而迁都的原因也各不相同。

有自然环境变化的因素,也有政治力量对比变化的因素,但是其中影响最大的莫过于经济重心的不断南移和东移以及交通的变迁。

纵观中国历史都城分布情况,在奴隶社会及封建社会早期,由于当时劳动工具落后,人们的生产、生活在很大程度上依赖自然环境,黄河中下游地区的冲击平原自然条件优越,便于游牧、游农和迁徙。

政治中心与经济中心一致,所以都城长期在这个地区。

随着生产力水平的提高,铜、铁等金属的广泛应用,军事进攻能力增强。

国都关系国家的存亡,不仅应在经济发达地区,还要考虑军事防守的凭借因素,秦汉之后都城迁移到关中地区达1000 多年。

后来由于我国经济重心南移,东部沿海地区特别是江南各地经济迅速发展,政治重心也随之东移。

北宋以后的我国都城则在东部近海。

特别是北京,地处华北平原、东北平原和蒙古高原三大地区之枢纽,又有河海漕运沟通江南,地理位置优越,因此成为东移近海时期的代表。

再以十三朝古都长安城为例,长安是中国古代王朝的主要都城之一,历史上曾先后有周、秦、汉、隋、唐等十几个王朝或割据政权在此建都。

但自唐以后,长安不复为都。

古都洛阳也逐渐丧失其政治中心的功能。

中国都城开始由西向东迁移,汴梁取代长安和洛阳而成为五代和北宋时期的主要都城,这是中国古都发展的重大变化。

虽然长安不复为都有其自然环境恶化的原因存在,关中渐渐丧失了往昔“天府之国”的经济优势和全国经济重心区的地位。

尽管隋唐政府可以通过政权的力量集天下之力来加强关中的经济地位,保障都城的物质供给,但关中经济地位已经回天乏术。

唐代以后关中地区的经济已无法支撑起帝国都城的发展与繁荣。

在关中丧失经济优势地位、漕运成为国家命脉所系的同时,关中地区也丧失了建都所需的交通地理的优势。

关中所出不足以给京师,使京师长安的粮食供应日趋紧张,而国家财政开支的日益增长亦加重了关中供给的危机。

而与此同时,江南地区经济不断发展,经济重心不断南移,统治者急需借助这些地区巩固其财政,加强其统治。

但是此时,关中地区的地理交通条件就不存在优越性了。

关中地理上的天然屏障固然给国家统治形成了良好的军事防备优势,但是由江南或关东通往关中的潜运路线极为难行。

这时,漕运的作用已日趋重要。

如果在盛世之年,或许国家还可以控制漕运解决都城财政紧张问题,稳定其统治。

但是到了安史乱后,唐朝财政之所以屡屡拮据,朝不保夕,煊赫一时的大唐政权奄奄一息,难以再振,无力控制漕运。

假若有一方政治势力控制住漕运,就好比扼住了关中咽喉,关中政权也就成了瓮中之物。

要解决这一问题,只能是国家迁都出关。

这表明在经济重心东移南迁、关中经济优势地位丧失的情况下,隋唐以后尤其是唐中叶以后,关中地区已不再适宜作为京师的所在地了。

长安、洛阳的衰落,必然会出现一个新的政治中心来取代它们的位置,这个新的政治中心就是横跨运河之上的汴州。

汴州的崛起与大运河的发展息息相关,大运河为汴州的崛起提供了机遇,并为其日益繁荣提供了动力。

汴州地处“咽喉九州、间域中华”的中原腹里,华北大平原的西缘。

它北依黄河与济水,南濒汴水,周围平原广阔,河湖交错。

战国时古作州曾是魏国都城,名日大梁。

魏惠王开挖鸿沟,沟通河、济、淮三大水系,这是中国最早的运河之一,大梁也因鸿沟而成为中原地区的水陆交通要冲。

秦灭魏,水灌大梁,一代繁华都城从此沦为一个寂寥县城。

东魏在此置梁州,北周改称汴州,地位略有上升,至隋场帝开挖大运河,汴州才迎来它的新生。

其实,隋代运河在唐朝才开始显示其真正价值。

它以廉价、通畅、快速的水运,将赋税与经济重心的南方同政治中心和军事中心的北方联结起来,弥补了东、西两京经济的不足,加强了南北经济文化的交流。

尤其是安史之乱以后,藩镇割据,政府财政主要靠江淮地区,通济渠成为唐王朝的经济命脉,使唐朝得以在安史乱后再维持一个多世纪。

不仅如此,它对于增进南北方社会经济文化的交往,打破地区之间因交通不便而产生的隔膜状态,促进各民族之间的文化融合,巩固国家统一等,都发挥了重要作用。

汴州正位于通济渠的上游,它西通东都洛阳,南达江淮富庶之地,南来北往的商旅潜船都必须经过这里,为舟车汇聚之所,交通便利。

唐开元年间汴州初步繁荣起来。

因汴州已成为交通遭运的枢纽。

这一地位的确立,对于汴州的城市发展起了巨大的促进作用。

而汴州的交通地位和经济条件又决定了它的军事地位。

当中央政权主要同关东经济区发生经济联系时,洛阳就是关中的咽喉;当关东经济区的经济联系主要在河南和江淮之间由南向北地进行时,汴州就成为洛阳的要塞。

交通、经济、军事的优势地位必然会带来政治地位的提升,伴随着改朝换代,汴州这个曾经沦落的昔日古都重新崛起于大平原之上,成为五代和北宋时期主要的都城。

诚然,都城的选址只有相对较好的区位,没有绝对理想的区位。

纵观整个中国历史,当经济重心不断南移,交通尤其是水运交通变化时,都城的选址也不断出现变化。

由此可见,国家都城的选址不止跟政治军事因素有着密切关系,经济和交通因素也在其中起着举足轻重的作用。