血栓与止血检验

医学讲义血栓与止血检验的基本方法

医学讲义血栓与止血检验的基本方法血栓与止血检验是一种常见的临床检验方法,用于评估患者的凝血功能以及血液内血栓形成的风险。

在医学讲义中,通常会详细介绍血栓与止血检验的基本方法。

以下是一个超过1200字的讲义示例,涵盖了血栓与止血检验的各个方面。

一、血栓检验1.凝血酶原时间(PT)凝血酶原时间是评估外源凝血通路的指标,也常用于观察患者的抗凝治疗情况。

常用的计算方法是比较患者的凝血酶原时间与正常参考范围的比值,称为国际标准化比值(INR)。

一般来说,INR低于1表示凝血功能正常,高于1则表示凝血功能异常。

PT的正常范围通常为11-13秒。

2.活化部分凝血时间(APTT)活化部分凝血时间是评估内源凝血通路的指标。

类似于PT,APTT的正常范围通常为30-40秒。

延长的APTT可能与继发性凝血因子缺乏或特定抗凝药物(如肝素)的使用有关。

3.凝血酶时间(TT)凝血酶时间用于评估凝血酶浓度,以及血浆中抗凝因子的活性。

正常情况下,凝血酶时间为15-20秒。

4.D-二聚体(D-Dimer)D-二聚体是降解纤维蛋白过程的产物,因此,它的水平可用于评估血浆中纤维蛋白的分解程度。

高水平的D-二聚体可能表明存在血栓形成或者纤维蛋白分解增加。

因此,D-二聚体被广泛用于排除深静脉血栓栓塞症(DVT)和肺栓塞的可能性。

5.血小板计数与活化血小板计数常用于评估患者的血液凝聚能力。

正常成年人的血小板计数通常在150-450×109/L之间。

此外,血小板功能的评估可以通过使用成熟的血小板活化试剂和流式细胞术等检测方法进行。

6.纤维蛋白原(Fibrinogen)纤维蛋白原是一种在凝血过程中转化为纤维蛋白的血浆蛋白,也是凝血功能的重要指标。

正常情况下,纤维蛋白原的水平为2-4g/L。

纤维蛋白原水平的异常可能与出血或血栓形成有关。

二、止血检验1.出血时间出血时间是评估止血过程的指标之一、此测试方法通常通过在特定部位划开一小段皮肤,并观察血液停止流出所需的时间。

血栓和止血检验的基本方法

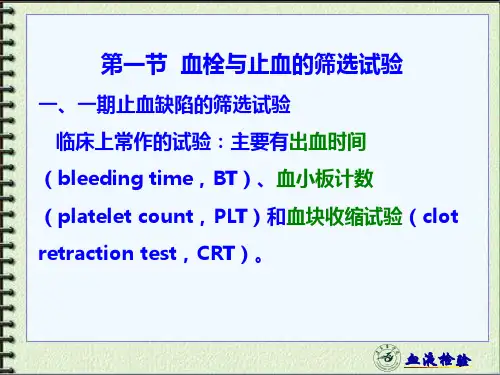

一、一期止血缺陷的筛选试验 临床上常作的试验:主要有出血时间

(bleeding time,BT)、血小板计数 (platelet count,PLT)和血块收缩试验(clot retraction test,CRT)。

血液检验

二、二期止血缺陷的筛选试验

主要涉及凝血因子和抗凝血物质的异常,用于 凝血与抗凝血功能筛查的试验较多,常用的有: 凝血酶原时间(prothrombin time,PT)、活 化部分凝血活酶时间(activated partial thromboplastin time,APTT)、试管法凝血 时间(clotting time,CT)。

原发性/继发性 遗传性 / 获得性 遗传性/获得性 遗传性/获得性 血小板减少症 血小板功能缺陷 vWF缺陷 低(无)纤维蛋白原血症

血液检验

(二)二期止血缺陷筛检试验

二期止血缺陷:是指血液凝固和纤溶 异常所引起的止血功能缺陷。若临床出现不同程 度的出血时,筛检试验分为以下四种情况:

血液检验

同时检测APTT和PT对二期止血缺陷的应用

血液检验

第三节 凝血因子的检测

一、血浆纤维蛋白原 1. 原理:Clauss法以凝血酶作用受检血浆中

纤维蛋白原(Fg),使其形成纤维蛋白而使 血浆凝固,测定凝固时间。纤维蛋白的量 与凝固时间成负相关,检测结果与参比血 浆制成的标准曲线对比,可得出纤维蛋白 原的含量。 2.正常参考值:2—4g/L。

血液检验

等。

血液检验

(2)减低 ①肝脏疾病:慢性肝炎、肝硬化、急性肝萎缩。 ②砷、氯仿、四氯化碳中毒均可使纤维蛋白原减 少。 ③DIC:因纤维蛋白原消耗及继发性纤溶活性亢进 纤维蛋白原呈进行性下降。 ④原发性纤维蛋白原缺乏症。 ⑤原发性纤溶活性亢进。 ⑥恶性贫血及肺、甲状腺、子宫、前列腺手术。 ⑦天门冬酰胺酶治疗白血病。 ⑧监控:溶栓治疗的监控范围:~, 低于时引起病人出血。

医学资料血栓与止血检验的基本方法

医学资料血栓与止血检验的基本方法血栓与止血是与人体止血功能与凝血机制密切相关的医学领域。

下面将介绍血栓与止血检验的基本方法。

血栓是指在血管内形成的凝块,它可以生理性存在在受伤血管内部以维持止血作用,但也可能在异常情况下形成,导致血管堵塞或栓塞。

血栓形成与抗凝机制紊乱、血管壁损伤、血液流动异常等因素密切相关。

血栓的检验包括血栓指标检测和影像学检查。

血栓指标检测主要包括以下几个方面:1.凝血功能检测:包括凝血酶时间(PT)、活化部分凝血时间(APTT)和纤维蛋白原测定等。

这些指标可以检测血浆中凝血因子的活性,从而评估凝血功能是否正常。

2.凝血酶原时间(PT):它是用来评估外源凝血途径的活性,常用来检测凝血因子Ⅶ、Ⅹ、Ⅴ和Ⅱ的异常。

正常值为11-14秒。

3.活化部分凝血时间(APTT):它是用来评估内源凝血途径的活性,常用来检测凝血因子Ⅻ、Ⅺ、Ⅸ、Ⅷ、Ⅹ和Ⅴ的异常。

正常值为25-35秒。

4.纤维蛋白原测定:纤维蛋白原是血栓最终形成的重要物质,测定纤维蛋白原的水平可以评估血浆中凝血酶和抗凝酶的平衡状态。

正常值为2-4g/L。

影像学检查主要包括超声检查和计算机断层扫描(CT)等。

超声检查可以观察到血管内的血栓形态、大小和位置,进而评估血流情况和血栓的病理改变。

计算机断层扫描是一种高精度的影像学检查方法,可以准确地检测血管内血栓的存在与程度。

止血是人体维持循环系统完整性和稳定性的重要功能,它与凝血机制密切相关。

止血检验可以评估止血功能是否正常以及判断出血的原因。

止血检验的基本方法包括以下几个方面:1.凝血酶原时间(PT)和活化部分凝血时间(APTT):这两个指标的延长可以提示凝血因子缺乏或功能异常,从而影响止血功能。

2.血小板计数:血小板是血液凝固的重要成分,它们可以粘附在血管壁并参与止血过程。

血小板计数低于正常范围可能导致止血功能异常。

3.凝血酶测定:凝血酶是血液凝固的最终产物,凝血酶测定可以评估凝血功能的最后阶段是否正常。

血栓与止血检验的质量控制

抗凝剂

枸橼酸钠,0.109mol/L

抗凝剂与血液比例严格按1:9

当Hct增高>55%或<25%时,用如下公式换算 :

抗凝剂的用量(ml) =0.00185×全血量(ml)×[100-Hct(%)]

特别要注意的是Hct增高的标本

六、凝血结果复查规则

PT 超过对照 3 秒 APTT超过对照 10 秒 FIB 低于1.5 g/L

常见于:肾病、产科、多发伤

分析: 采血不顺利 部分凝固 抗凝剂不足

处理: 检查标本

(抗凝比例、凝块)

重新采血

凝血酶的生成

因子X的激活:

FX

[FIXa-VIIIa-Ca++-PF3] [TF-VIIa- Ca++]

FXa

因子V的激活:

Ca++#43;++PF3+FXa+FVa]

IIa

• 要求:判断检测结果是否落在本室设定

•

的参考区间内(95%以上)。

五、标本采集说明

确认病人的身份及容器(硅化或塑料)。 多次反复采血的病人在同一条件下采血。 止血带不要超过5分钟,强调采血顺利。 迅速将血液和抗凝剂轻轻的颠倒混匀。

各管采血顺序

美国BD公司推荐多管采集顺序

血培养→凝血管→血清管 → 肝素抗凝管→血常规管→血糖管 凝血管总是放第二,当只有一只凝血管时建议先采集

仪器使用前的评价:

验证其性能是否能达到制造商的性能要求(制造 商规定的性能要求必须满足临床需要)。如:精密 度、准确度、携带污染、可报告范围等。

批内精密度:

• 实验方案:取正常、异常新鲜血浆或质控,

血栓与止血检验临床应用PPT课件

04

实验诊断在血栓与止血中 作用和价值

实验诊断方法概述

血栓弹力图

通过检测血液凝固过程中血栓 弹性和强度的变化,评估凝血

功能。

血小板聚集试验

检测血小板聚集功能,反映血 小板活化和血栓形成倾向。

凝血因子活性测定

检测凝血因子活性,确定凝血 障碍类型和程度。

抗凝物质检测

检测抗凝物质如抗凝血酶、蛋 白C等,评估抗凝系统功能。

产后出血原因鉴别

通过检测凝血因子活性、血小板聚集等指标,鉴别产后出血的原因, 如子宫收缩乏力、软产道裂伤、胎盘因素或凝血功能障碍等。

产后出血治疗监测

监测凝血功能相关指标,评估止血效果,指导输血和抗凝治疗等。

产后出血预防

通过产前检测凝血功能和血小板功能等指标,预测产后出血风险,采 取相应预防措施。

05

新型血栓与止血检验技术 发展趋势及挑战

新型检验技术原理和特点介绍

免疫比浊法

利用抗原抗体复合物在稀释系统中形成浊度的原理,通过测定特定波长的光通过溶液后光强度的变化,推算出待测物 质的含量。该方法具有灵敏度高、特异性强、操作简便等特点。

发光法

利用某些物质在特定条件下能够发出荧光的特性,通过测定荧光强度来推算待测物质的含量。该方法具有灵敏度高、 线性范围宽、自动化程度高等特点。

病理性失衡

当某些因素导致血栓与止血平衡被打破时,可能出现出血性疾病或血栓性疾病。 如血小板减少或功能异常可导致出血倾向;而血液高凝状态则易形成血栓。

02

常用血栓与止血检验方法 介绍

血小板功能检测

血小板黏附试验

通过测定血小板黏附于异 物表面的能力来评价血小 板功能,反映血小板黏附 功能的强弱。

血小板聚集试验

血栓与止血检查

1)凝血酶原时间比值(PTR):被检者PT/正常人PT,参考值1.

• 整个凝血过程分为三期 2)缩短:见于血栓性疾病

其抗凝的主要机制在于它能结合血浆中的一些抗凝蛋白,使这些抗凝蛋白的活性大为增强。 ②凝血酶原、纤维蛋白原严重减少;

标本采集:同APTT,枸橼酸钠抗凝血2ml,mlml血液混匀,两者是1∶9关系。

其抗凝的主要机制在于它能结合血浆中的一些抗凝蛋白,使这些抗凝 蛋白的活性大为增强。

黏附(GPI、VWF、胶原) 参考值:16~18秒,超过正常对照3秒以上为异常。

2)反应性增多:急性感染、某些恶性肿瘤。

血小板血栓 聚集 血小板血栓 聚集 释放反应Ⅰ ADP

释放反应Ⅰ 其肝抗素凝 :的是主一要种机酸制性在粘于多它糖能,结主合要血由浆肥中大的细一胞些和抗嗜凝碱蛋性白粒,细使胞这产些生抗;凝蛋白的活性大为增强。ADP

瀑布”样的反应链直至血液凝固。

• 凝血途径包括:内源性凝血途径、外源性凝血途径和共同途径

。

• 分三个阶段:即因子Ⅹ激活成Ⅹa;因子Ⅱ(凝血酶原)激活成Ⅱa(

凝血酶);因子Ⅰ(纤维蛋白原)转变成Ⅰa(纤维蛋白)。

瀑布学说

• 内源性凝血途径:从因子Ⅻ的激活开始,通过一系列的

作用,直至激活因子Ⅹ生成Ⅹa;

• 纤维蛋白形成期 2)反应性增多:急性感染、某些恶性肿瘤。

除因子Ⅳ(钙)外,均为蛋白质。 2)反应性增多:急性感染、某些恶性肿瘤。

血栓形成

出血不止

参考值:16~18秒,超过正常对照3秒以上为异常。

若血管臂的结构和功能、血小板的数量和质量以及血浆vWF因子等有缺陷,则血管臂脆性和通透性增加,出血点增多。

• 外源性凝血途径:由因子Ⅶ与因子Ⅲ组成复合物,在有Ca2+

血栓与止血检验

一氧化氮是血管内皮细胞释放的活性物质,具有抑制血小板聚集和舒张血管的 作用,与止血和血栓形成有关。

03

血栓与止血检验的临床应 用

血栓性疾病的诊断

01

02

03

深静脉血栓形成

通过检测血液中的凝血因 子、纤维蛋白降解产物等 指标,有助于诊断深静脉 血栓形成。

动脉血栓形成

检测血小板活性、凝血酶 等指标,有助于诊断动脉 血栓形成。

检验前准备

告知医生近期用药情况

01

如抗凝药物、抗血小板药物等,以便医生根据情况调整检验方

案。

避免剧烈运动

02

在检验前应避免剧烈运动,以免影响检验结果。

饮食注意事项

03

检验前应避免进食高脂、高糖、高蛋白食物,以免影响检验结

果。

检验过程中的注意事项

遵守医生指导

在检验过程中,应遵守医生的指 导,按照要求进行操作。

避免干扰因素

在检验过程中,应避免吸烟、饮 酒等干扰因素,以免影响检验结

果。

观察身体反应

在检验过程中,应注意观察身体 反应,如有异常情况应及时告知

医生。

检验结果解读与报告

了解检验指标

在解读检验结果前,应了解各项检验指标的意义 和正常范围。

综合分析

在解读检验结果时,应结合患者情况和其他检查 结果进行综合分析。

02

血栓与止血检验的方法

血液凝固分析

01

凝血酶原时间(PT): 检测外源性凝血途径是 否正常。

02

03

04

活化部分凝血活酶时间 (APTT):检测内源性 凝血途径是否正常。

纤维蛋白原(Fbg):反映血 浆中纤维蛋白原的含量,与血 栓形成风险相关。

血栓与止血检验理论ppt课件.ppt

血小板收缩功能的模式图

6.维持血管内皮细胞完整性

• 血管内皮细胞和内皮细胞之间存在的空隙, 由PCL来填充

而且血小板还参与血管内皮细胞的再生和 修复过程

故能增强血管壁的抵抗力,降低血管的脆 性和通透性

二、正常完整止血过程

血管期 血小板期 血液凝固期 血栓动力学变化期

血栓形成

第三节 血液凝固(coagulation)

凝血因子特性 凝血因子的功能及其分子基础 凝血机制

一、凝血因子特性

凝血因子:血浆中和组织中直接参与凝血的物质 共14个,12个已编号(I-XIII),2个未编号(激

肽释放酶原PK、高分子量激肽原HMWK)

除FⅣ为Ca++外,其余均为蛋白质 除FⅢ外, 其余均存在于血浆中 除FⅣ、Ⅲ外,大部分在肝脏合成

大血管收缩:

特点:① 神经调节完成 ② 使血管平滑肌收缩 ③ 血流减少

2.激活血小板

3.促进血液凝固

4.抗血栓形成作用

血管内皮细胞的生物屏障作用 摄取和清除循环中一些促凝物质、血管活

性物质 血管内皮细胞能合成和分泌一些物质

血管内皮细胞能合成和分泌一些物质:

舒张血管:PGI2(prostacyclin)、NO 抑制血小板聚集:PGI2(前列环素) 灭活凝血因子:PC(蛋白C)系统、AT、TM 、 促进血块溶解:t-PA

γ-羧基谷氨酸:具有结合Ca++的能力,并借助于 Ca++ 与磷脂膜结合,Ca++起“搭桥”作用

γ-羧基谷氨酸

Ca++

磷脂膜

在肝合成必须依赖VitK,VitK缺乏可导

致新生儿出血或获得性成人出血性疾病

II、VII IX、X

血栓与止血检验-平时作业试题及答案

血栓与止血检验-平时作业试题及答案一、名词解释1.APTT:活化部分凝血活酶时间,测定是临床上最常用的反映内源性凝血系统凝血活性的敏感筛选试验,对于内源性凝血因子缺陷及相关抑制物的检测和活化蛋白C抵抗现象的筛检、肝素治疗的监测、弥散性血管内凝血(DIC)的早期诊断、术前检查等方面有着广泛的用途。

2.组织因子:是氨基酸残基组成的跨膜单链糖蛋白,是人体不可缺少的。

3.内源性凝血途径:是指参与凝血的因子全部来自血液,通常因血液与带负电荷的异物表面(如玻璃、白陶土、硫酸酯、胶原等)接触而启动。

4.外源性凝血途径:是指参加的凝血因子并非全部存在于血液中,还有外来的凝血因子参与止血。

这一过程是从组织因子暴露于血液而启动,到因子Ⅹ被激活的过程。

5.纤溶系统:血液凝固过程中形成的纤维蛋白被分解液化的过程,叫纤维蛋白溶解[现象]fibrinolysis(简称纤溶)。

纤溶活性异常增强,即纤溶亢进。

纤溶亢进又分为原发性纤溶亢进和继发性纤溶亢进,可致出血。

血纤维蛋白溶酶作用于纤维蛋白原或纤维蛋白,能将其多肽链的赖氨酸结合部位切断使之溶解的现象。

由此产生的分解产物为FDP。

纤溶过程也称血液凝固的第四相。

二、简答题1.简述D-二聚体测定的临床意义?答:D-二聚体来源于纤溶酶溶解的交联纤维蛋白凝块,主要反映纤维蛋白溶解功能。

.D-二聚体的临床检测主要应用在静脉血栓栓塞(VTE)、深静脉血栓形成(DVT)和肺栓塞(PE)的诊断。

.增高:见于继发性纤维蛋白溶解功能亢进,如高凝状态、弥散性血管内凝血、肾脏疾病、器官移植排斥反应、溶栓治疗等。

.心肌梗死、脑梗死、肺栓塞、静脉血栓形成、手术、肿瘤、弥漫性血管内凝血、感染及组织坏死等也可导致D-二聚体升高。

2.简述发色底物法测定血浆抗凝血酶活性的原理?答:发色底物法:受检血浆中加入过量凝血酶,使AT-Ⅲ与凝血酶形成1:1复合物,剩余的凝血酶作用于发色底物S-2238,释出显色基因对硝基苯胺(PNA),显色的深浅与剩余凝血酶呈正相关,而与AT-Ⅲ呈负相关。

血栓与止血检验及其临床应用

凝血酶原 凝血酶 纤溶酶原 纤溶酶

纤维蛋白原 纤维蛋白 纤维蛋白降解产物

止血、凝血及纤溶机制 凝血标本的收集及注意事项 常用检验项目 弥散性血管内凝血(DIC) 抗凝血和溶血栓治疗实验监测 卫生部关于出、凝血时间测定操作规程 通知(摘要) 常用检验项目组合

血凝系统 纤溶系统 凝血系统与纤溶系统的动态平衡

组织 血液 组织 血液

PT检查结果报告方式: ① 直接报告时间(s)(12±1秒) ② 凝血酶原时间活动度(%):即先以不同稀释度的血浆制成标准曲线然后从曲线上读取。(80-100%) ③ 凝血酶原时间比值(PTR):即病人的PT除以正常参比血浆的PT 所得的比值。

被测PT

= PT比值(0.82-1.15秒)

血管壁损伤

血管收缩 胶原 组织凝血因子的释放

血小板粘附聚集 内源凝血系统 外源凝血系统

凝血因子名称及特点

因子

同义名称

功能

作用

丝氨酸蛋白酶

依赖VK

Ⅰ Ⅱ

纤维蛋白原

底物

共同

-

-

凝血酶原

酶原

共同

+

+

Ⅲ

组织因子

辅因子

全部

-

- -

Ⅳ

钙离子

辅因子

全部

-

Ⅴ

易变因子

辅因子

共同

-

-

Ⅵ

不存在

Ⅶ

稳定因子

酶原

外源

+

+

Ⅷ

抗血友病因子

辅因子

内源

-

-

Ⅸ

Christmas因子

酶原

(凝块形成) (凝块溶解)

凝血标本的收集及注意事项

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

原理纯化的兔抗人vWF:Ag抗体包被聚苯乙烯反应板,加 入稀释的待测血浆,样本中的vWF:Ag结合于固相的 抗体上,然后加入酶标记兔抗人vWF:Ag抗体,与其 定量结合,洗去多余抗体后,加底物显色,通过查找 标准曲线,即可计算出vWF:Ag的含量。

第十三章 第一节 血管壁的止血作用及检验

第十三章 第一节 血管壁的止血作用及检验

血浆6-酮-前列腺素F1α检测 操作步骤

1.标本采集 顺利采取静脉血后与5%EDTA-Na2进行9:1抗凝 混匀,3000r/min离心20min分离出血浆。

2.用碳酸盐缓冲液将6-酮-PGF1α-BSA作一定稀释后包被于酶 标反应板,再用0.3%明胶封闭。加入标准品(倍比稀释 成12.5~1600pg/ml 浓度)或待测样品、兔抗6酮PGF1αIgG100μl后在37℃中温育2h。洗涤后再加入酶 标第二抗体200μl在37℃反应2h。以OPD-过氧化氢为基 质显色20min,加入3mol/L硫酸中止反应,在酶标检测 仪上测定490nm处的吸光度值A。

血浆6-酮-前列腺素F1α检测

原理 ELISA法:将抗原(血浆6-酮-前列腺素F1α-牛血 清白蛋白连接物)包被于固相载体上,与游离抗原 (待测样品或6-酮-前列腺素F1α标准品)竞争性地与 一定量的抗6-酮-PGF1α抗体结合,洗涤后加入过量 的酶标记第二抗体,再加入底物显色。待检血浆或标 准品中的6-酮-PGF1α含量与显色程度呈负相关,根 据显色程度(A值)即可从标准曲线中推算出待检血 浆中6-酮-PGF1α的含量。

注意事项 对血浆vWF:Ag浓度过高的标本,应稀释后再测定。 所有ELISA测定中应注意的事项均应引起重视。 除本方法外,也可以采用胶乳增强免疫比浊法。

第十三章 第一节 血管壁的止血作用及检验

Hale Waihona Puke vWF:Ag 应用评价血管性血友病因子抗原测定主要用于血管性血友病的诊断和鉴别诊断 1.减低 见于血管性血友病(vWD),是诊断vWD及其分型的重要依据

TM 参考区间 25~52μg/L

第十三章 第一节 血管壁的止血作用及检验

TM 应用评价

TM是由血管内皮细胞合成和分泌释放的,它表达于血管内皮细胞表 面,和循环血液中的凝血酶形成1:1的TM-凝血酶复合物,此复合物 将蛋白C(PC)激活为活化蛋白C(APC),APC有灭活FⅧa、FⅤa 和激活纤溶活性的作用,因此TM对于血管的抗凝作用十分重要。正 常情况下,血浆中TM的含量很低,但当血管内皮受损后,血浆中的 TM含量明显升高且与内皮的损伤程度相关。目前认为,TM:Ag的检 测是了解血管内皮损伤最好的指标。 TM:Ag的水平升高 见于血栓性疾病,如糖尿病、心肌梗死、脑血栓、 深静脉血栓形成( DVT)、DIC等。

室温放置10min后在酶标仪上测定492nm处的吸光 度值。

绘制标准曲线 正常混合血浆以0.4%BSA—PBA按1: 20、1:50、1:100、1:200、1:500、1: 1000六种浓度稀释,与待测样品在相同条件下测定。

第十三章 第一节 血管壁的止血作用及检验

vWF:Ag 参考区间

参考值: 61.6%~126.6%

一、基本理论

血管壁的止血功能

激活血 小板

收缩 反应

激活凝 血过程

抗血 栓特 性

第十三章 第一节 血管壁的止血作用及检验

血小板的止血功能

血管损伤(抗血栓特性降低)

血管收缩

激活凝血过程

血流减慢

纤维蛋白形成

血管内皮下成分暴露

血小板黏附、聚集、释放

血栓形成

第十三章 第一节 血管壁的止血作用及检验

二、血管壁(内皮)检验

同前洗涤3次后,加入用同上缓冲液稀释的酶标vWF 单抗,每孔0.2ml,37℃温育2小时。

第十三章 第一节 血管壁的止血作用及检验

vWF:Ag 操作

同前洗涤5次后,每孔加底物溶液(OPD 1mg/ml, 用0.1ml/L,pH4.5的枸橼酸盐缓冲液配制,30%过 氧化氢0.5μg/ml)0.2ml,置室温约5分钟后,各孔 加3mol/L硫酸0.05ml终止反应。

2.升高 见于血栓性疾病,如急性冠脉综合征(ASC)、心肌梗死、 脑血管病变、妊娠高血压综合征、肾小球疾病等,同时也见

于剧烈运动后,肾上腺素受体被兴奋等。 应用评价以前vWF:Ag定量常采用免疫火箭电泳,由于操作较为复杂,

现在少用。ELISA常用于定量检测vWF:Ag,但是胶乳增强的免疫 比浊法更为简便快速,而且可以在全自动血凝仪上进行测定。

TM 操作

1.绘制校正曲线 人TM标准品用缓冲液A做倍比稀释,TM的浓度分别为 500,250,125,31.25,15.6,7.3,3.9和0ng/ml,以人TM浓度为 横坐标,以cpm为纵坐标绘制校正曲线。

2.将200μl的抗人TM单抗包被液加入聚苯乙烯放免小杯中,4℃过夜, 用洗涤液A洗3次,将待测样本(或标准品)0.25ml与等量缓冲液A 混合,每小杯加入20μl稀释样品液(空白管加入缓冲液A),37℃ 水浴2h,用洗涤液A洗3次,加入200μl125I-抗人TM单抗,37℃水 浴2h,再用洗涤液B洗六次,在γ闪烁测定仪上测定放射活性,在 校正曲线上查出相应的浓度。

第十三章 第一节 血管壁的止血作用及检验

凝血酶调节蛋白,TM

原理将抗人凝血酶调节蛋白(Thrombomdulin,TM) 单克隆抗体包被于聚苯乙烯放免小杯中,样本中的 TM结合于包被的放免小杯上,加入125I-抗人TM单 抗,根据结合的125I放射性强度计算出样品中TM的 含量。

第十三章 第一节 血管壁的止血作用及检验

vWF:Ag 操作

单抗以0.1mol/L的碳酸盐缓冲液(pH9.5)稀释成 10μg/ml加入反应板中,每孔0.2ml,置于湿盒中 4℃过夜。

0.05%Tween—20,0.01mol/L磷酸盐缓冲液 (pH7.4,Tween—PBS)洗3次后加入用 0.4%BSA—PBS稀释的待测血浆或培养液上清,每 孔0.2ml,37℃温育2小时。

第十三章 第一节 血管壁的止血作用及检验

TM 注意事项

1.如果样品不能当天测定,应在采血后立即将血浆分离 出放于-20℃冷冻保存。冷冻的样品复溶时应在37℃ 水浴中进行,室温中缓慢解冻则可导致TM沉淀。

2. 若样本中的TM含量超过校正曲线范围应适量稀释后 再次测定。

第十三章 第一节 血管壁的止血作用及检验