民法名词解释 (全)

民法名词解释

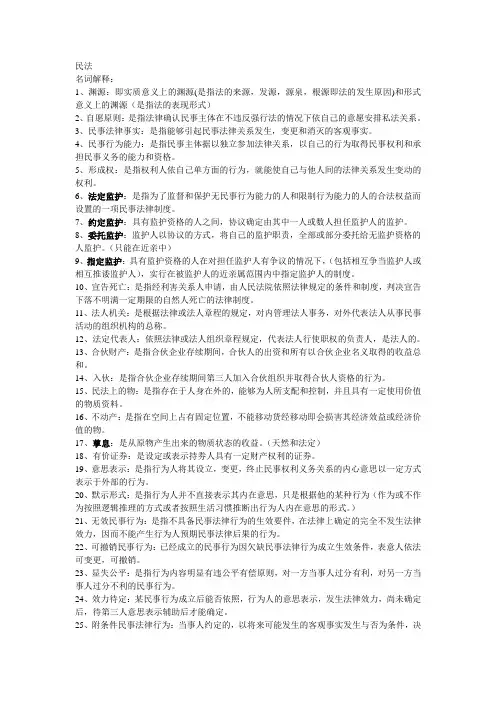

民法名词解释:1、渊源:即实质意义上的渊源(是指法的来源,发源,源泉,根源即法的发生原因)和形式意义上的渊源(是指法的表现形式)2、自愿原则:是指法律确认民事主体在不违反强行法的情况下依自己的意愿安排私法关系。

3、民事法律事实:是指能够引起民事法律关系发生,变更和消灭的客观事实。

4、民事行为能力:是指民事主体据以独立参加法律关系,以自己的行为取得民事权利和承担民事义务的能力和资格。

5、形成权:是指权利人依自己单方面的行为,就能使自己与他人间的法律关系发生变动的权利。

6、法定监护:是指为了监督和保护无民事行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设置的一项民事法律制度。

7、约定监护:具有监护资格的人之间,协议确定由其中一人或数人担任监护人的监护。

8、委托监护:监护人以协议的方式,将自己的监护职责,全部或部分委托给无监护资格的人监护。

(只能在近亲中)9、指定监护:具有监护资格的人在对担任监护人有争议的情况下,(包括相互争当监护人或相互推诿监护人),实行在被监护人的近亲属范围内中指定监护人的制度。

10、宣告死亡:是指经利害关系人申请,由人民法院依照法律规定的条件和制度,判决宣告下落不明满一定期限的自然人死亡的法律制度。

11、法人机关:是根据法律或法人章程的规定,对内管理法人事务,对外代表法人从事民事活动的组织机构的总称。

12、法定代表人:依照法律或法人组织章程规定,代表法人行使职权的负责人,是法人的。

13、合伙财产:是指合伙企业存续期间,合伙人的出资和所有以合伙企业名义取得的收益总和。

14、入伙:是指合伙企业存续期间第三人加入合伙组织并取得合伙人资格的行为。

15、民法上的物:是指存在于人身在外的,能够为人所支配和控制,并且具有一定使用价值的物质资料。

16、不动产:是指在空间上占有固定位置,不能移动货经移动即会损害其经济效益或经济价值的物。

17、孳息:是从原物产生出来的物质状态的收益。

(天然和法定)18、有价证券:是设定或表示持劵人具有一定财产权利的证券。

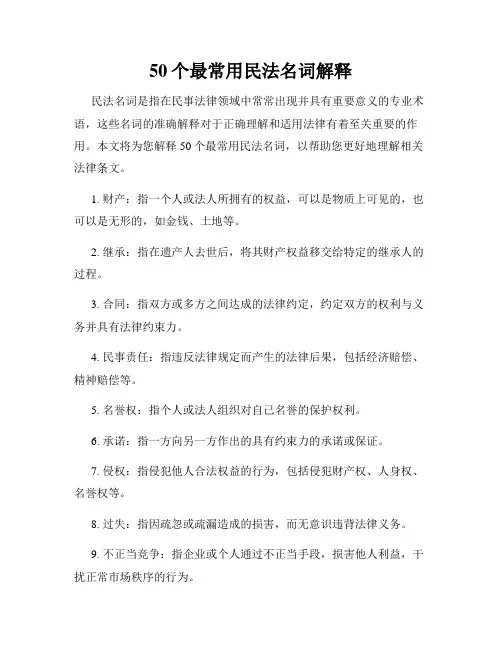

50个最常用民法名词解释

50个最常用民法名词解释民法名词是指在民事法律领域中常常出现并具有重要意义的专业术语,这些名词的准确解释对于正确理解和适用法律有着至关重要的作用。

本文将为您解释50个最常用民法名词,以帮助您更好地理解相关法律条文。

1. 财产:指一个人或法人所拥有的权益,可以是物质上可见的,也可以是无形的,如金钱、土地等。

2. 继承:指在遗产人去世后,将其财产权益移交给特定的继承人的过程。

3. 合同:指双方或多方之间达成的法律约定,约定双方的权利与义务并具有法律约束力。

4. 民事责任:指违反法律规定而产生的法律后果,包括经济赔偿、精神赔偿等。

5. 名誉权:指个人或法人组织对自己名誉的保护权利。

6. 承诺:指一方向另一方作出的具有约束力的承诺或保证。

7. 侵权:指侵犯他人合法权益的行为,包括侵犯财产权、人身权、名誉权等。

8. 过失:指因疏忽或疏漏造成的损害,而无意识违背法律义务。

9. 不正当竞争:指企业或个人通过不正当手段,损害他人利益,干扰正常市场秩序的行为。

10. 损害赔偿:违反法律规定造成他人损失后,需要向受损害方支付经济补偿的行为。

11. 报复性侵权:指个人或法人组织为报复他人而实施的侵权行为。

12. 知识产权:指人们在科学、技术、文化等领域创造的智力成果所享有的专有权益。

13. 遗嘱:指遗嘱人在生前依法对其财产进行分配和处置的意思表示。

14. 国际私法:指处理国际涉案事务时适用的法律规则。

15. 债权人:指向他人主张债权的个人或法人。

16. 定义权:指拥有在合同或法律文件中定义词语或术语的权力。

17. 不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,使合同当事人无法履行合同义务。

18. 损害赔偿责任:指违反合同或法律规定给他人造成损害后需要承担经济补偿的法律责任。

19. 民事诉讼:指通过诉讼程序解决民事争议的法律过程。

20. 代位权:指代理人或授权人的权利能力,代表他人行使权益。

21. 嫌疑人:指被怀疑参与犯罪活动的个人。

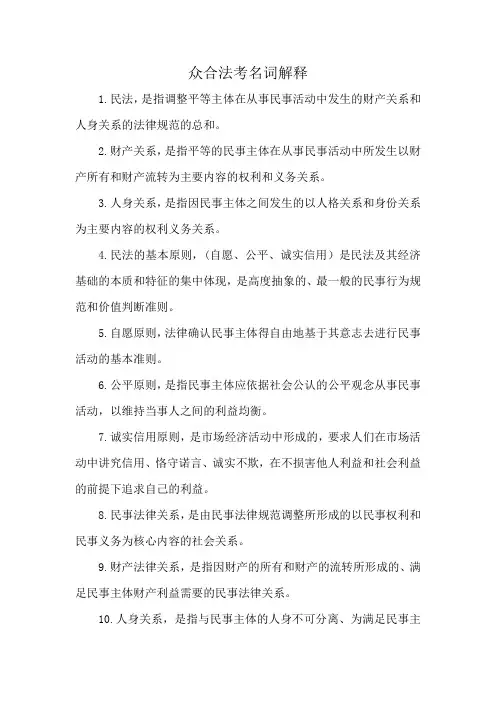

众合法考名词解释

众合法考名词解释1.民法,是指调整平等主体在从事民事活动中发生的财产关系和人身关系的法律规范的总和。

2.财产关系,是指平等的民事主体在从事民事活动中所发生以财产所有和财产流转为主要内容的权利和义务关系。

3.人身关系,是指因民事主体之间发生的以人格关系和身份关系为主要内容的权利义务关系。

4.民法的基本原则,(自愿、公平、诚实信用)是民法及其经济基础的本质和特征的集中体现,是高度抽象的、最一般的民事行为规范和价值判断准则。

5.自愿原则,法律确认民事主体得自由地基于其意志去进行民事活动的基本准则。

6.公平原则,是指民事主体应依据社会公认的公平观念从事民事活动,以维持当事人之间的利益均衡。

7.诚实信用原则,是市场经济活动中形成的,要求人们在市场活动中讲究信用、恪守诺言、诚实不欺,在不损害他人利益和社会利益的前提下追求自己的利益。

8.民事法律关系,是由民事法律规范调整所形成的以民事权利和民事义务为核心内容的社会关系。

9.财产法律关系,是指因财产的所有和财产的流转所形成的、满足民事主体财产利益需要的民事法律关系。

10.人身关系,是指与民事主体的人身不可分离、为满足民事主体的人身利益所形成的民事法律关系。

11.绝对法律关系,是指在权利人之外一切不特定人均为义务人的民事法律关系。

12.相对法律关系,是指与权利人相对应的义务人具体、特定的民事法律关系。

13.物权关系,指权利人可以直接支配物,不需要义务人实施某种积极行为予以配合即可行使并实现其权利的民事法律关系。

14.债权关系,是指权利人的权利必须由义务人的一定行为相配合,才能行使和实现其权利的民事法律关系。

15.自然人,是基于出生而取得民事主体资格的人。

16.监护,是指为了监督和保护无民事行为能力和限制民事行为能力人的合法权益而设置的一项民事法理制度。

17.宣告失踪,是指经利害关系人申请,由人民法院依照法定条件和程序,宣告下落不明满一定期限失踪人的法律制度。

18.宣告死亡,是指经利害关系人申请,由人民法院依照法定条件和程序,由人民法院宣告下落不明满一定期限的公民死亡的法律制度。

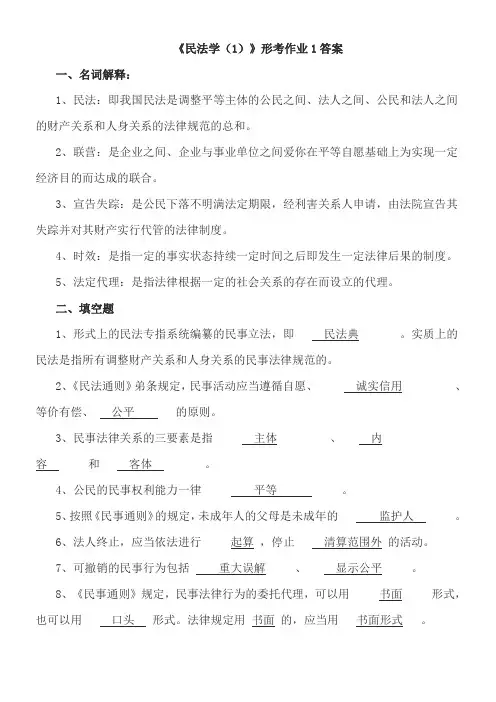

民法学(1)形考册参考答案

《民法学(1)》形考作业1答案一、名词解释:1、民法:即我国民法是调整平等主体的公民之间、法人之间、公民和法人之间的财产关系和人身关系的法律规范的总和。

2、联营:是企业之间、企业与事业单位之间爱你在平等自愿基础上为实现一定经济目的而达成的联合。

3、宣告失踪:是公民下落不明满法定期限,经利害关系人申请,由法院宣告其失踪并对其财产实行代管的法律制度。

4、时效:是指一定的事实状态持续一定时间之后即发生一定法律后果的制度。

5、法定代理:是指法律根据一定的社会关系的存在而设立的代理。

二、填空题1、形式上的民法专指系统编纂的民事立法,即民法典。

实质上的民法是指所有调整财产关系和人身关系的民事法律规范的。

2、《民法通则》弟条规定,民事活动应当遵循自愿、诚实信用、等价有偿、公平的原则。

3、民事法律关系的三要素是指主体、内容和客体。

4、公民的民事权利能力一律平等。

5、按照《民事通则》的规定,未成年人的父母是未成年的监护人。

6、法人终止,应当依法进行起算,停止清算范围外的活动。

7、可撤销的民事行为包括重大误解、显示公平。

8、《民事通则》规定,民事法律行为的委托代理,可以用书面形式,也可以用口头形式。

法律规定用书面的,应当用书面形式。

9、民法上的期限,依期限的确定根据,可将其分为法定期限、指定期限、意定期限。

三、选择题(每小题3分,共24分。

每小题所给的备选答案中有一个或一个以上的正确答案,多选或少选不给分)1.民法通则规定限制民事行为能力是指(A、、C)。

A.10周岁以上的未成年人B.14周岁以上的未成年人C.不能完全辨认自己行为的精神病人2.利害关系人向人民法院申请宣告公民为失踪人,该公民必须下落不明满(A)。

A.二年B.四年c.五年3.在民法上房屋属于(A)。

A.不动产B.流通物c.限制流通物4.张某不习水性,不慎落水急忙呼救,杨某经过,要求张某付1万元人民币方救张某,张无奈同意付钱,杨某遂将张某救上岸,其要求付钱行为是(B)。

民法名词解释大全

民法名词解释大全一、合同法1. 合同合同指具有合同构成要件,当事人真实意思表示一致,并经过法定形式或者按照当事人约定所需程序的行为。

2. 买卖合同买卖合同是指卖方将标的物转移所有权或者卖方将标的物转交买方使用,买方支付一定价款的合同。

3. 租赁合同租赁合同是指出租人将不动产或者动产交付给承租人使用,承租人支付租金的合同。

4. 借款合同借款合同是指出借人将货币借给借款人,借款人按照约定的还款方式和期限偿还借款本金和利息的合同。

5. 购销合同购销合同是指卖方将标的物转移所有权或者卖方将标的物转交买方使用,买方支付一定价款的合同。

6. 委托合同委托合同是指委托人将委托的事务委托给受托人处理,受托人按照约定的方式履行职责的合同。

7. 委托代理合同委托代理合同是指委托人委托代理人代为从事特定的法律行为的合同。

二、家庭法1. 婚姻婚姻是指男女双方在自愿的基础上,依法建立的夫妻关系。

2. 夫妻共同财产夫妻共同财产是指在婚姻关系存续中,夫妻共同取得的财产。

3. 离婚离婚是指夫妻一方或者双方依法解除婚姻关系。

4. 子女抚养子女抚养是指父母承担养育、教育和维护子女身心健康的义务。

5. 父母赡养父母赡养是指子女成年后,父母负有赡养子女的义务。

三、继承法1. 遗嘱遗嘱是指自愿并符合法律规定的形式,在遗嘱人死亡后对其财产进行处置的文件。

2. 继承继承是指按照法定规则或者符合遗嘱的规定,合法地获得继承人身份和遗产的行为。

3. 遗赠遗赠是指遗嘱人通过遗嘱,将自己的财产以无偿赠与方式让与他人的行为。

四、侵权责任法1. 侵权行为侵权行为是指侵害他人合法权益的违法行为。

2. 损害赔偿损害赔偿是指侵权行为造成他人损害后,侵权人应当向受害人赔偿相应的经济损失。

3. 故意行为故意行为是指侵权人明知其行为可能会造成损害,但依然实施该行为。

五、物权法1. 不动产不动产指土地、山林、建筑物以及与建筑物相交结的设施和设备等不动的物体。

2. 动产动产指具有物质形态而可动的物体。

民法复习名词解释

名词解释1、民法是调整平等主体之间的财产关系与人身关系的法律规范的总和。

(平等主体包括自然人、法人、其他组织)2、人身关系人与人之间基于人格和身份而形成的具有人身属性的社会关系。

3、民法基本原则集中体现民法的基本价值和基本精神,反映民事立法的目的和宗旨,对各项民事法律制度起着统领、指导作用的根本准则。

4、平等原则当事人再民事活动中的地位平等。

(主要体现在民事权利能力平等、民事主体地位平等、民事权益平等地受法律保护)5、意思自治原则法律尊重民事主体的自由意志,确认民事主体可以按照自己的意愿,自主参与民事交往,以自己的意志确立、变更或终止民事权利和义务。

6、公平原则民事立法、民事活动以及民事司法活动中都应当根据法律规定遵循公平、公正的观念,以维持当事人之间的利益平衡。

7、公序良俗原则社会大多数所尊崇的,维护社会存在必须的一般伦理道德。

8、民事法律关系是以民事权利和民事义务为主要内容的,由民事法律规范调整财产关系和人身关系所形成的社会关系,需要法律事实的启动。

9、民事法律关系的主体简称民事主体,即参与民事法律关系,享受民事权利并承担民事义务的人。

(我国民法主要指自然人、法人,不具法人资格的其他组织,一定范围内的国家;特征:独立性;平等性;合法性)10、民事法律关系的客体即民事权利和民事义务所指的对象,主要有物、行为、智力成果、人身利益。

11、物存在于人体之外,能够为人们所支配并且能够满足人类某种需要和具有稀缺性的物质。

12、动产即在空间上能够移动或移动后不会损害其经济价值的物。

13、不动产即不能移动或者移动后会损害其经济价值的物,包括土地、地上定着物。

(如林木,我国规定不动产的类型有如下:土地、建筑物、构筑物以及添附于土地和建(构)筑物的物)14、主物指两种以上的物相互配合,按照一定的经济目的组合在一起时,起主要作用的物。

15、从物指配合主物的使用,起到辅助作用的物。

(从物的条件:主、从物具有从属关系;主、从物属于同一主体;主、从物在物理上16、孳息由物所产生的收益,包括天然孳息和法定孳息。

民法学(名词解释)

1、民法—是调整平等主体的公民之间、法人之间、公民和法人之间的财产关系和人身关系的法律规范的总和。

2、平等原则—是指民事主体享有独立法律人格,在具体的民事关系中互不隶属,地位平等,各自能独立地表达自己的意志。

3、联营—是企业之间、企业与事业单位之间在平等自愿基础上为实现一定经济日的而达成的联合。

4、表见代理—指无权代理人的代理行为客观上存在使相对人想念其有代理权的情况,且相对人主观上为善意且无过失,因而可以向被代理人主张代理的效力。

5、按份共有—是指两个或两个以上的共有人按照各自的份额分别对共有财产享有权利和承担义务的一种共有关系。

6、用益物权—是指以物的使用收益为目的的物权,包括地上权、地役权、永佃权等。

7、财产关系—是指人们在产品生产、分配、交换和消费过程中形成的具有经济内容的关系。

8、法人—是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

9、有价证券—指能够实现财产价值的某些民事权利的书面凭证。

10、财产所有权—是指所有人依法对自己的财产享有的占有、使用、收益和处分的权利。

12、房屋典权—是指典权人支付典价,占有他人的房屋,并对其进行占有、使用、收益的权利。

13、抵押—是指债务人或第三人提供一定的财产作为债务人履行债务的担保。

14、拍卖—是由拍卖人从多数竞争人中选择出价最优者与之订立合同的订约方式。

15、姓名权—是指公民决定、使用、变更其姓名并要求他人尊重自己的一种人身权利。

16、商标权—是商标所有人依法对其注册商标享有的专用权。

17、遗嘱继承—是指依照被继承人生前所立合法有效遗嘱的指定取得被继承人遗产的一种财产继承方式。

18、紧急避险—是为使他人和本人权利或社会公共利益免受损害,不得已而采取的致人损害的行为。

20、不当得利—是指没有合法根据,取得不当利益并造成他人损失的法律现象。

21、委托代理—是基于被代理人授权的意思表示而发生的代理。

22、侵权行为—指行为人侵害他人财产和其他合法权益,依法应承担民事责任的行为。

《民法学》名词解释、简答题、案例分析及答案

《民法学》名词解释、简答题、案例分析及答案一、名词解释1、合伙2、意思表示3、孳息4、质权5、无因管理6、民法7、附期限的法律行为8、不动产9、留置权10、保证11、诚实信用原则12、自然人13、民事行为能力14、内心真意保留15、取得时效16、先占17、添附18、请求权19、支配权20、欺诈二、简答题1、简述表见代理的构成要件2、简述抵押权的效力3、简述狭义无权代理的构成要件及法律效果4、简述债的发生原因有哪些5、委托合同的法律特征6、专利权人的权利7、遗赠与遗赠扶养协议的区别8、法人的人格权三、案例分析1、[案情]王甲于1986年3月2日从其家中出走,此后音无音信。

(实际在外地做生意)。

他的家人到处寻找四年有余,仍无下落。

于是,在1990年6月,其妻陈乙向当地人民法院提出申请,要求宣告王甲死亡。

人民法院受理此案后发出了寻找失踪人王甲的公告,过了一年的公告期仍无任何结果,便在1991年7月5日判决宣告王甲死亡。

之后,王甲的父母及配偶陈乙、儿子王丙对王甲的财产进行了分割与继承。

冰箱及一套组合家具由陈乙个人所有,余下的音响、彩电、洗衣机、自行车属王甲的个人财产,由王甲的父母继承音响、彩电,由陈乙继承洗衣机,由儿子王丙继承自行车。

同年10月,王丙被该市公民刘丁收养,成为刘家的家庭成员。

11月12日,陈乙同本厂职工马戊结婚,并将自己的全部财产带到后夫家(包括继承王甲的部分)。

1992年3月,马戊在一次意外事故中死亡,陈乙又变成了孤身一人,并且没有再婚。

1992年8月,陈乙因生活所迫,将继承王甲的洗衣机卖给了邻居张甲。

1993年2月4日,王甲突然从外地回到家中,向当地人民法院提出申请要求撤销对他的死亡宣告,恢复与陈乙的夫妻关系及王丙的父子关系,同时要求返还其个人财产。

[问题](1).王甲与陈乙的夫妻关系能否自行恢复? (2).王甲与王丙的父子关系能否自行恢复?(3).王甲要求返还其个人财产的主张能否得到实现?2、[案情]甲、乙、丙三人协商达成一书面合伙协议,约定各自出资1万元,成立一家小百货商店,并按出资比例平均分配盈余,分扭亏损。

民法名词解释

民法名词解释:民法:我国民法是调整平等主体的公民之间,法人之间,公民和法人之间的财产关系和人身关系的法律规范的总和。

民法的渊源:指民事法律规范借以表现的形式,它主要表现在各国家机关根据其权限范围所制定的各种规范性文件之中。

平等原则:当事人在民事法律中的地位平等平等原则集中发生了民事法律关系的本质特征,是民事法律关系区别于其他法律关系的主要标志。

自愿原则:指民事主体在进行民事活动时意志独立、自由和行为自主,即民事主体在从事民事活动时,以自己的真实意志来充分表达自己的意愿,根据自己的意愿来设立、变更和终止民事法律关系。

公平原则:民事主体应本着社会公认的公平观念从事民事活动,司法机关对民事纠纷行使裁判权时,也要体现社会正义及公共道德的要求。

公序良俗原则:公共秩序,国家社会存在及其发展所必需的一般秩序。

善良风俗,国家存在和发展的一般道德,是特定社会所尊重的起码伦理要求。

民事法律关系:民事法律关系是平等主体之间发生的、符合民事法律规范的、以权利义务为内容的社会关系。

民事法律事实:指民法认可的能够引起民事法律关系产生,变更和消灭的客观对象。

民事权利:法律为保障民事主体实现某种利益的意思而允许其行为的界限。

民事义务:民事主体为了实现其他民事主体的权利而使自己的意志受到限制的状态。

民事责任:民事主体因违反民事义务所应承担的民事法律后果,它主要是一种民事救济手段,旨在使受害人,被侵犯的权益得以恢复。

按份责任:两个以上的责任人按照各自份额向债权人承担的清偿责任;是按份债务人不履行债务而招致的法律后果。

连带责任:是指依照法律规定或者当事人的约定,两个或者两个以上当事人对其共同债务全部承担或部分承担,并能因此引起其内部债务关系的一种民事责任。

补充责任:补充责任是指因同一债务,在应承担清偿责任的主责任人财产不足给付时,由补充责任人基于与主责任人的某种特定法律关系或因为存在某种与债务相关的过错而承担补充清偿的民事责任。

自然人:基于出生而取得民事主体资格的人。

民法名词解释

1、民法是调整平等主体的自然人、法人和其他组织之间的财产和人身关系的法律规范的总和。

2、平等主体是指参与民事关系的当事人在法律上的资格平等。

3、私权神圣,是指民事权利受到法律的充分保护,不受任何人及权力的侵犯,非经正当的法律程序,不受限制或剥夺。

4、民法的渊源是指民法借以表现的各种形式。

5、逻辑解释也称论理解释,即超越法条文字,运用逻辑推理的方法,结合立法目的、法律原则、法律体系、司法宗旨等,最大限度地探明法律规范之真意,达到准确适用法律之目的。

6、民法的基本原则——是高度抽象的、最一般的民事行为规范和价值判断准则。

7、平等原则——指民事主体享有独立、平等的法律人格。

在具体的民事法律关系中,民事主体互不隶属,各自能独立地表达自己的意志,其合法权益平等地受到法律的保护。

8、意思自治原则是指法律确认民事主体得自由地基于其意志进行民事活动的准则。

它是私法自治理念的核心。

9、约定优先。

指民法规范对民事关系中的权利义务没有规定而当事人有约定,或民法有规定但又允许当事人自由约定的,约定的条款优先于法定条款适用。

10、自己责任。

民事主体对自己的行为所产生的权利义务及责任的后果自己承担,自负其责。

11、公平原则是指民事主体应依据社会公认的公平观念从事民事活动,以维持当事人之间的利益均衡;立法者和裁判者在民事立法和司法的过程中应维持民事主体之间的利益均衡。

12、诚实信用原则是指民事主体进行民事活动必须意图诚实、善意、行使权利不侵害他人的利益,履行义务、信守承诺、满足对方的正当期待。

最终达到所有获取民事利益的活动,不仅应使当事人之间的利益得到平衡,而且也必须使当事人与社会之间的利益得到平衡的基本原则。

13、公序良俗原则是公共秩序和善良风俗的合称。

是指一切民事活动应当遵守公共秩序及善良风俗。

14、民事法律关系是由民法规范调整的具有民事权利义务内容的社会关系,是民法所调整的平等主体之间的财产关系和人身关系在法律上的表现。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

民法名词解释 第一篇 民法总论 1、人身关系:是指没有直接的财产内容但有人身属性的社会关系。 2、意思自治原则:在民法中具体体现为所有权受法律保护、合同自由、婚姻自由、家庭自治、遗嘱自由以及过错责任等民法的概念,其内涵主要表现再赋予民事主体在法律规定的范围内的广泛行为自由。 3、公平:就是以利益的均衡作为价值判断标准以调整主体之间的经济利益关系。 4、公平责任:又称衡平责任,是当事人双方在对造成损害均无过错的情况下,由人民法院根据公平的观念,在考虑当事人的财产状况下及其他情况的基础上,责令加害人对受害人的财产损失给予适当补偿。 5、诚实信用原则:作为市场活动的基本准则,是协调各方当事人之间的利益,保障市场有秩序,有规则进行的重要法律原则,也是维护当事人之间的利益记忆当事人利益与社会利益之间的平衡的原则。 6、法律漏洞:指法律体系还存在着违反立法计划的不圆满状态,其特点在于违法计划性、不圆满性。 7、公序良俗:是由“公共秩序”和“善良风俗”两个概念构成的,民事活动应当尊重社会公德,不得损害社会公共利益。 8、民法的渊源:民事法律规范借以表现的形式,它主要表现在各国家机关几根其权限范围所制定的各种规范文件之中。 9、国际条约:是两个或两个以上的国家就政治、经济、贸易、军事、法律、文化等方面的问题确定其相互权利义务关系的协议。 10、国际惯例:也称为国际习惯,分为两类:一类是属于法律范畴的国际惯例,具有法律效力,另一类是属于法律范畴的国际惯例,不具有法律效力。 11、民事法律关系的内容:是指民事法律主体所享有的权利和承担的义务。这种权利义务内容,是民法调整的社会关系在法律上的直接表现。 12、民事法律关系客体:是指民事权利和民事义务所指向的对象。 13、民事法律事实:是指依法能够引起民事法律关系产生、变更或者消灭的客观现象。 14、民事权利的自我保护:是指权利人自己采取各种合法手段来保护自己的权利不受侵犯。 15、正当防卫:是指公共利益,他人或者本人的认识或其他利益受到不法侵害时,行为人所采取的一种防卫措施。 16、紧急避险:是指为了使公共利益,本人或者他人的合法权益受现实和紧急的损害危险,不得已而采取的致他人和本人损害的行为。 17、自主行为:指权利人为保证自己请求权的实现,在情事紧迫而不能及时请求国家机关予以救助的情况下,对他人财产或自由施加扣押、拘束或者其他相应措施,而为法律或者社会公德所认可的行为。 18、民事权利的国家保护,是指权利受到侵犯时,由国家机关给予保护,又称为公力救济。 19、自然人:是指依自然规律产生,具有五官百骸,区别于其他动物的人。 20、民事权利能力:是国家通过法律确认的民事主体享受民事权利和承担民事义务的资格,它是民事主体享受权利和承担义务的基础。 21、自然人的民事行为能力:是指自然人能够以自己的行为行使民事权利和设定民事义务,并且能够对于自己的违法行为承担民事责任的能力或者资格。简言之,自然人的民事行为能力是自然人可以独立进行民事活动的能力或资格。 22、完全民事行为能力,是指自然人能以其自己的行为独立享有民事权利,承担民事义务的资格。《民法通则》第11条第1款规定:“十八周岁以上的公民是成年人,具有完全民事行为能力,可以独立进行民事活动,是完全民事行为能力人。”第11条第2款规定:“十六岁以上不满十八周岁的公民,以自己的劳动收入为主要生活来源的视为完全民事行为能力人。 23、限制民事行为能力人:又称不完全民事行为能力,是指自然人部分独立地,或者说在一定范围内具有民事行为能力。根据《民法通则》的规定,限制民事行为能力人有两种:一是10周岁以上的未成年人、二是不能完全辨认自己行为的精神病人(包括痴呆症人) 24、无民事行为能力:是指自然人无独立从事民事活动的资格,也就是说,不具有以自己行为取得民事权利和承担民事义务的资格。无民事行为能力人包括两类:一类是不满10周岁的未成年人。另一类是完全不能辨认自己行为的精神病人。 25、宣告失踪:是指自然人离开自己的住所下落不明达到法定的期限,经利害关系人申请,人民法院依照法定程序宣告其为失踪人的一项制度。 26、宣告死亡:是指自然人下落不明达到法定期限,经利害关系人申请,人民法院经过法定程序在法律上推定失踪死亡的一项制度。 27、监护:就是指民法上所规定的对于无民事行为能力和限制民事行为能力人的人身、财产及其他合法权益进行监督,保护的一项制度。 28、法人:是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和成都民事义务的组织。 29、法人的民事权利能力:是指法人作为民事权利主体,享受民事权利并承担民事义务的资格。 30、法人的民事行为能力:是指法人作为民事权利主体,以自己的行为享受民事权利并承担民事义务的资格。 31、侵权行为能力:是指承担因侵权行为所致的损害赔偿的能力,因此,也称为责任能力。 32、法定代表人:根据我国《民法通则》第38条的规定法人的法定代表人是指依照法律或法人的组织章程的规定,代表法人行使职权的负责人。 33、法人的机关:是指根据法律或法人章程的规定,能够对外代表法人从事经营活动的个人或集体。 34、法人的终止:亦即法人的消灭,是指法人丧失民事主体资格,不再具有民事权利能力与行为能力的一种状态。 35、清算:是指法人在终止前应当其财产进行清理,对债权债务关系进行了结的行为。 36、合伙:是指两个以上的自然人、法人或其他组织,根据合伙而共同出资,共同经营,依照合同约定或者法律规定承担责任的组织。 37、企业型合伙:是指自然人、法人和其他组织,依照《合伙企业法》在中国境内设立普通合伙企业的有限合伙企业。 38、合同型合伙:是指依据合伙合同而形成的合伙,其并未在工商部门登记,注册成为一个组织体。 39、普通合伙:就是根据合伙合同而组成的合伙,所有的合伙人对外都要承担无限连带责任。 40、显名合伙:是指所有合伙人都要公开合伙人身份和姓名,并参与合伙事业的经营管理的活动的合伙。 41、隐名合伙:是指当事人约定由一方即隐名合伙人,对另一方即出名营业人,进行投资,但不参加执行合伙业务,仅仅分享合伙利益以及在自己出资的范围内分担合伙损失,对外不公开姓名的合伙。 42、合伙债务,即合伙事业经营过程中由合伙所承担的债务,合伙债务的债务人应当是合伙企业而不是合伙人。 43、合伙事务:是指合伙关系存续期间内,所有与合伙事业相关的,设计团体利益的事务,既包括对外的交易事务,也包括对内的管理事务等。 44、入伙:是指合伙设立以后,非合伙人加入合伙而成为合伙人。 45、退伙:是指以及取得合伙人身份的合伙人脱离合伙组织,使其合伙人资格消灭的法律事实。 46、法定退伙:是指基于法律直接规定的原因而退伙,又称当让退伙。 47、强制退伙:合伙人从事某种行为,具有某些法定的原因以及符合法律规定的条件时,其他合伙人可以强制该合伙人退伙。 48.、自愿退伙是指合伙人根据约定或单反面向其他合伙人声明退伙,不管是否出现法律规定的事由,合伙人都有退伙的权利。 49、结算:就是指将退伙人应当获取的收益,应当分割的财产和应当承担的义务进行了结。 50、合伙企业的终止:又称合伙企业的解散,是指由于法定原因出现或当事人约定的原因而使合伙企业消灭。 51、特殊的普通合伙企业,是指以专业知识和专门技能为客户提供有偿服务,并依法承担有限责任或无限责任的企业。 52、有限合伙企业:是指由普通合伙人和有限合伙人组成的合伙企业,其中普通合伙人负责合伙企业的经营管理并对合伙企业债务承担无限连带责任,而有限合伙人通常不负责合伙企业的经营管理,并且仅以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担有限责任。 53、民事法律行为:是公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为。 54、目的意思:又称为基础意思和法律行为意思,是指明法律行为具体内容的意思要素,他是意思表示据以成立的基础。 55、效果意思表示:又称为法效意思、效力意思,是指意思表示人欲使其表示内容引起法律上效力的内在意思要素,是当事人所追求的使其发生法律拘束力的意图。 56、表示意思:在指表示意思行为人认识其行为具有某种法律上的意义。 57、行为意思:是指行为人自觉地从事某项行为的意思。 58、表示行为:是指表意人将效果意思表现于外部之行为,或者说,表示行为是指行为人将其内在意思以一定方式表现于外部,并足以为外界所客观理解的行为要素。 59、意思表示的发出:只是表意人向意思表示受领人做出了意思表示,完成了一切为使意思表示生效所必需的行为,在学说上:意思表示的发出也可以称为意思表示的成立。 60、意思表示的到达:是指意思表示发出以后实际到达意思表示的受领人。 61、意思表示的撤回:就是指意思表示在发出以后,在尚未到达意思表达的受领人之前,表意人将其意思表示撤回。 62、意思表示的撤销:就是指意思表示在打出并生效以后,表意人又承销其意思表示。 63、法律行为的生效:是指已经成立的法律行为因符合法定的生效要件,从而能产生法律上的约束力。 64、效力待定的法律行为:是指法律行为成立之后,是否能发生效力尚不能确定,有待于其他行为或事实使之确定的法律行为。 65、无效民事行为:使之虽然已经成立,但因其在内容上违反了法律、行政法规的强制性规定和公序良俗而应当被宣告无效的民事行为。 66、可撤销的民事行为:又称可撤销法律行为,是指当事人在从事民事行为时,因意思表示布政使,法律允许撤销权人形式撤销权而使该已经生效的法律行为归于无效。 67、附条件的法律行为:是指当事人在法律行为中特别规定一定的条件,以条件是否成绩来决定法律行为效力的发生或消灭的法律行为。 68、期限:是指当事人以将来客观确定到来的事实,作为决定法律行为效力的付款。